第3课 促进民族大融合 课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 第3课 促进民族大融合 课件(37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-09 09:36:10 | ||

图片预览

文档简介

历史部编版

选修1

山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟都是北魏开凿的,但是两尊佛像的面部特征和表情有着明显的不同,一个唇厚、鼻高、目长、肩宽,气势雄健;一个丰满柔和、神态可亲。影响这种艺术创作变化的主要原因是( ) A.佛教的进一步盛行 B.北魏统一黄河流域 C.汉化政策的影响 D.雕刻工匠技术水平

【解析】选C。这种变化发生在孝文帝改革后,体现了中原文化的特点,明显是汉化政策影响的结果。

一、经济的复苏和繁荣

经过魏孝文帝的改革,北方社会经济有了明显发展。那时,农业生产工具特别是整地碎土工具,比过去复杂得多,这些工具都是精耕细作所需要的。农民也特别注意耕作的功效,“宁可少好,不可多恶”,有“顷不比亩善”的谚语。孝文帝还重视兴修水利,他下令有水田之处,都要通渠灌溉。黄河中游的许多荒地,重新得到开垦,粮食产量比过去增多。

一、经济的复苏和繁荣

6世纪初年,北魏全国人口比西晋太康年间南北方合计,还要多出一倍。适应城市生活的需要,城郊蔬菜、果木以及其他经济作物的种植也发展起来。此外,畜牧业也得到发展,牲畜的品种、饲养、繁殖和兽医的经验,都比过去丰富。

农业发展的同时,手工业生产日益活跃。丝织业发展尤其显著,绢布的产量大为增加,府库绢帛之多,达到了魏晋以来的最高水平。制瓷业也有很大发展,在今河北、河南等地的北魏后期墓葬中,有许多青瓷器出土,与南方青瓷有很大的差别,显然是北方的产品。北方青瓷虽然比南方粗糙,但对后来唐宋时期北方制瓷业的繁盛,有直接影响。

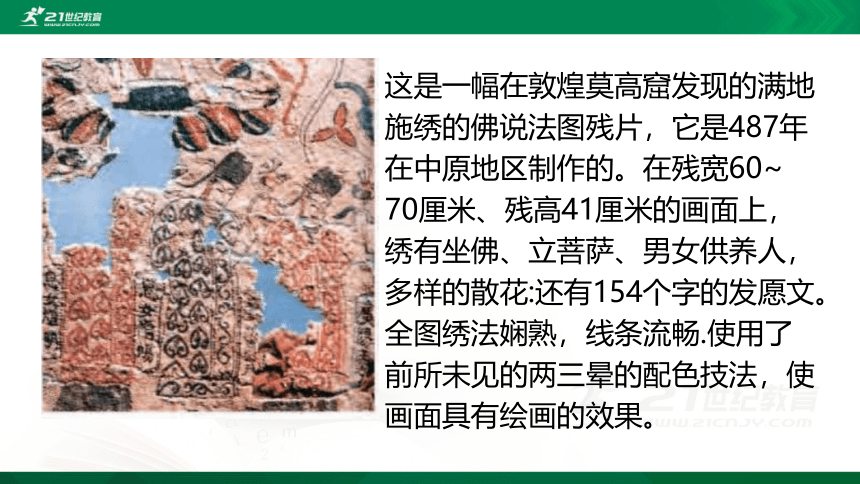

这是一幅在敦煌莫高窟发现的满地施绣的佛说法图残片,它是487年在中原地区制作的。在残宽60~ 70厘米、残高41厘米的画面上,绣有坐佛、立菩萨、男女供养人,多样的散花:还有154个字的发愿文。全图绣法娴熟,线条流畅.使用了前所未见的两三晕的配色技法,使画面具有绘画的效果。

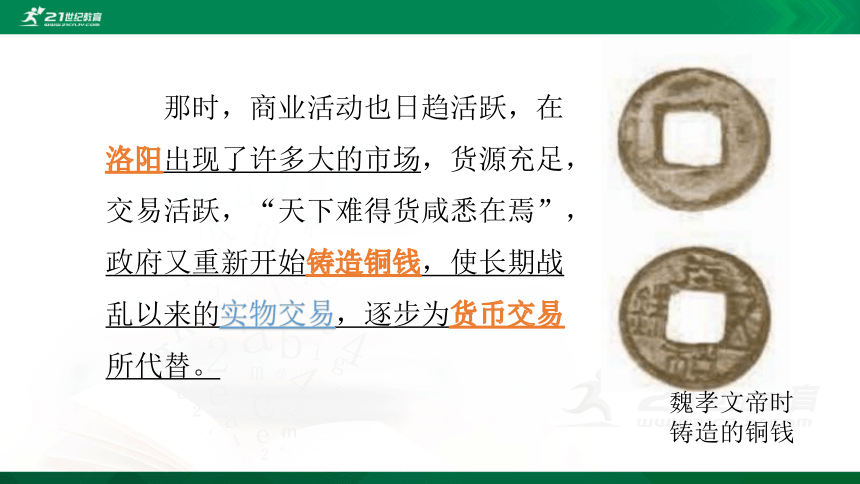

那时,商业活动也日趋活跃,在洛阳出现了许多大的市场,货源充足,交易活跃,“天下难得货咸悉在焉”,政府又重新开始铸造铜钱,使长期战乱以来的实物交易,逐步为货币交易所代替。

魏孝文帝时

铸造的铜钱

与此同时,对外贸易也有长足的发展。北魏与朝鲜半岛诸国、日本、中亚、西亚以及地中海沿岸诸国,都有商业往来。在今天的新疆、青海、山西和河南等地,先后发现过4世纪以来的拜占廷金币和波斯银币,可以证明北魏同西方国家存在着贸易关系。

敦煌壁画中的北魏商队

北魏商业繁荣,商品经济深人人心;鲜卑族逐渐汉化。

思考:1.6世纪初年,北魏全国人口猛增,这主要反映了孝文帝改革哪些措施的成效?

主要反映了均田制、三长制和新租调制的成效。

2.我们肯定北魏孝文帝改革,主要是因为改革( ) A.得到了汉族地主的支持 B.促进了北魏社会的发展 C.解除了南朝的威胁 D.巩固了鲜卑贵族的统治

解析:选B 评价历史事件和人物,主要看其对社会和历史发展所起的作用,而不应局限于其个人和阶级的利益,B项符合其历史作用。

二、政权封建化的加速

迁都洛阳以后,鲜卑族统治者接受了汉族先进文化与制度,大大加速了北魏政权的封建化进程,对北魏社会政治生活乃至整个中国历史产生了深远的影响。具体措施主要有:尊儒崇经,兴办学校。魏孝文帝对儒学非常推崇,他在洛阳建立孔子庙,亲自前往祭拜,还下诏兴办太学等学校,广招生员,教授儒家经典。

这是龙门的魏碑书法。魏孝文帝改制后,汉文化在少数民族中得到重视,促进了北方文化的发展,出现了《水经注》等一批价值极高的传世之作。由于孝文帝大力提倡佛教,广建寺院,刻石立碑,在客观上促进了书法艺术的发展。当时北魏的书法刚劲有力,气势雄浑、铁画银钩,别具风格.后人称为魏碑”体,直到今天,还深受书法爱好者的喜爱。

北魏孝文帝改革后,北方出现了一种新的书法形式——“魏碑体”,其书法刚劲有力,气势雄浑。“魏碑体”产生的直接原因是( ) A.北魏大力兴办儒家教育 B.孝文帝恢复汉族礼乐制度 C.孝文帝大力提倡佛教,广建寺院,刻立石碑 D.东晋王羲之书法的影响

解析:选C “魏碑体”源于孝文帝提倡佛教,广建佛寺,刻立石碑,这种刻在石碑上的书法作品称为“魏碑”。

恢复汉族礼乐制度。孝文帝亲自制定各种礼仪制度,废置鲜卑族的祭祀礼仪,改用汉族的祭祀礼仪,要求臣民按礼仪规范自己的行为方式。

孝文帝还仿照汉族统治者制定礼乐。他在一份诏书中提出了自己有关礼乐文化的基本见解:“礼乐之道,自古所先,故圣王作乐以和中,制礼以防外。然音声之用,其致远矣,所以通感人神,移风易俗。”

鲜卑人乐俑,

采纳汉族封建统治制度。孝文帝模仿汉族官制,将北魏官制定为九品,改变官职名称。还修订律令,废除一些带有奴隶制成分的落后残酷刑律,适应中原地区的法律需要。

三、民族的交流与融合

北魏孝文帝改革不仅缓和了民族矛盾,巩固了封建统治,更促进了民族的大融合,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。

改革以后,迁居洛阳的鲜卑劳动者陆续成为中原的农民,他们筑起简陋的房舍,经营小块土地,最终脱离了游牧生活和部落联系,完成了封建化的过程。鲜卑贵族占领良田,成为中原的封建地主,有的还兼事工商业。经济生活的变化促使习俗的改变,汉族的风俗习惯成为整个社会风俗习惯的主体。

同时,鲜卑族原有的文化精华融入汉族文化之中,特别是鲜卑族畜牧生产的经验和技能,在北方汉人中得到传播,对北方的经济生产产生一定的影响。孝文帝时,有诗歌描写汉族年轻女子“褰裙逐马如卷蓬,左射右射必叠双”,无论从服饰上或从风度上,都显示了汉人受鲜卑文化的影响。

思考:阅读下列材料:在长期的征服 中,比较野蛮的征服者,大多数情况下,都不得不适应征服后存在的比较高的“经济情况”;他们为被征服者所同化;而且大部分甚至还不得不采用被征服者的语言。 ——恩格斯

请回答:(1)与恩格斯的叙述最吻合的中国古代变法应该是什么变法运动?变法的前期和后期有何不同?

(1)北魏孝文帝改革。前期主要是制度的更新后期主要是迁都洛阳和移风易俗。

(2)这次变法运动的实质是什么?对于鲜卑族的发展.产生的最主要的影响是什么?

(2)实质:少数民族封建化。影响:促进了鲜卑族的封建化进程。

魏晋以来,中国各民族的融合趋势加强,这是当时的汉人胡食画像砖。

孝文帝改革与民族融合

(1)北魏孝文帝改革是在民族融合潮流的推动下出现的。北魏统一黄河流域时,那里已经出现民族融合的趋势。鲜卑族拓跋部原先的经济文化水平和政治制度都较为落后,他们靠武力统一 黄河流域,又把鲜卑的政治、经济和文化习俗传播到中原,用落后的制度统治黄河流域,这导致了民族矛盾的尖锐。要平息尖锐复杂的民族矛盾,稳固北魏的统治,就必须进行社会改革,顺应民族.融合的潮流。

重难点突破

(2)孝文帝在改革中采取了许多推动民族融合的措施。颁布均田令,采用汉族先进的封建生产方式;整顿吏治,采用封建的俸禄制;迁都洛阳,更好地学习汉族的先进文化;改革社会习俗,接受中原先进的文化和生活方式。

(3)孝文帝改革使民族融合形成了高潮。在孝文帝改革的推动下,北方少数民族封建化的速度加快,他们的生产方式、文化习俗.政治制度日益封建化;同时,北方游牧民族也把他们的优秀成果带到中原,与中原文化融合,成为中原地区文明的重要组成部分。

本课测评

1.北魏孝文帝实施改革后,北魏的社会经济出现了哪些变化?这些变化对北魏社会历史的发展又具有什么样的影响?

社会经济的变化。

农业:荒地得到开垦,粮食产量提高,人口增加,耕作技术提高,畜牧业发达。

手工业活跃:民间和官办手工业发展快,绢布产量增加且工艺精湛,北方青瓷出现。

商业活动活跃:洛阳出现许多大市场,货源充足,交易活跃,对外贸易远达西方国家。

影响:经济的变化推动了鲜卑族的游牧经济向农耕经济的转型,增加了国家收人;

经济的变化促使孝文帝进一-步接受汉族先进文化与制度,加速政权的封建化进程,巩固了封建统治;

经济的变化促进了民族大融合,使鲜卑族等少数民族成为汉族一部分,为中华民族注人了新鲜血液。

2.为什么说孝文帝改革的最重要历史意义在于它促进了中国北方地区的民族大融合,并为隋唐时期国家重新实现统一奠定了基础?

孝文帝改革是在民族矛盾和社会矛盾尖锐的情况下为发展生产、巩固统治而进行的自上而下的改革。经济上推行均田制和租调制,农业成为经济的主要成分,使游牧为主的鲜卑族变为农民,促进了经济的复苏与繁荣;政治上迁都、实行官吏俸禄制,整顿吏治,设立三长制,采纳汉族封建统治制度,这些措施加强了国家管理,巩固了统治,团结了汉族地主,有力地推动了政权的“汉化”。

文化和风俗习惯上全面接受汉族先进文化,移风易俗。这些措施促进了鲜卑族人对汉族文化的认同,加强了民族的交流与融合。孝文帝改革使鲜卑族最终融于汉族之中,有力地推动了中华民族的形成与发展。同时,南北之间民族隔阂的消除,北方经济的繁荣,为隋唐时期国家的重新统一奠定了基础。

1.北魏孝文帝改革的措施中,既直接推动了农业生产的恢复和发展,又促进了鲜卑族封建化的措施是( ) A.迁都洛阳 B.整顿吏治 C.移风易俗 D.颁布均田令

【解析】选D。本题考查学生的分析理解能力。在题目给出的四个选项中,与农业相关的只有D。均田令实行后,北方各族人民被固定在土地上,成为定居农耕的小农,加快了少数民族的封建化进程。

本课测评

2.据《魏书·文成文明皇后冯氏传》记载:“(冯太后)性聪达,自入宫掖,粗学书计。及登尊极,省决万机……太后多智略,猜忍,能行大事,杀戮赏罚,决之俄顷……是以威福兼作,震动内外。”由此可以得到的历史信息有( ) ①冯太后聪颖惠达 ②冯太后做事果断,具有雄才大略 ③冯太后的“登尊极”为孝文帝改革奠定了坚实的基础 ④冯太后精通汉族文化 A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

解析:选A 材料反映了冯太后聪明、多智,做事果断,“震动内外”,但无法体现她精通汉族文化,排除④。

3.北魏孝文帝改革在历史上影响深远,和商鞅变法相比,不同点是( ) A.有利于促进经济的发展 B.为统一奠定了基础 C.制度创新,并为后世沿用 D.倡导严刑峻法

【解析】选D。两次改革都促进了经济发展,为以后的统一奠定基础,所创立的一些制度分别为后世沿用,但北魏孝文帝改革没有严刑峻法,D错误。

4.北魏迁都洛阳后,孝文帝改革的重点发生了变化,重点转向了( ) A.制度革新 B.移风易俗 C.建设洛阳 D.学习汉族文化

解析:选B 根据题意和所学知识可知,孝文帝迁都洛阳后,改革的重点是改变鲜卑族原有的风俗习惯,进一步学习和采纳汉族的典章制度和生活方式,促进鲜卑族积极接受汉族文化,故B项正确。A项制度革新和D项学习汉族文化属于移风易俗的表现,排除。孝文帝迁都洛阳后,改革的重点是改变鲜卑族原有的风俗习惯,而不是建设洛阳,排除C项。

5.(公元499年,孝文帝自邺城返回洛阳)又引见王公卿士,责留京之官曰:“昨望见妇女之服,仍为夹领小袖……卿等何为而违前诏?”这说明北魏孝文帝改革最大的障碍是( ) A.人的传统观念 B.北魏中央官员不作为 C.洛阳的地理环境 D.动荡不安的社会环境

【解析】选A。由材料信息“妇女之服,仍为夹领小袖”说明人的传统观念根深蒂固,阻碍了变法的实施。故本题正确选项为A。B、C、D在材料中没有体现。

【解析】选A。本题考查学生知识再认再现能力,考查孝文帝改革后期政权封建化的原因。题目中的四个选项都是孝文帝改革中加速政权封建化的措施,但是A是北魏孝文帝迁都前的举措。题目问的是迁都后的,所以选A。

【规律方法】此类选择题通常要求选出与史实不符的选项。其特点是题干部分采取否定式提示或限制,如用“不是”“无”“没有”“不正确”“错误的” “不包括”“无关的”等词语,所以要特别注意逆向思维。解题时一般根据题意,首先找出与题目要求不相符合的三个备选项,剩下的备选项就是题目要求的答案。

6.下列不属于孝文帝迁都洛阳后加速政权封建化的措施的是( ) A.制定官吏俸禄制,地方实行三长制 B.兴办太学等学校,教授儒家经典 C.废除鲜卑族祭祀礼仪,改用汉族礼仪制度 D.修订律令,废除一些带有奴隶制成分的落后残酷刑律

7.商鞅变法和北魏孝文帝改革都产生了深刻的社会影响,其最为主要的表现是 ( ) A.改变了单一的生活方式 B.促进了封建化进程 C.增强了国家的综合国力 D.加速了民族的融合

选B。商鞅变法促进了秦国由奴隶社会向封建社会的过渡。北魏孝文帝改革促进了鲜卑族的封建化进程。

8.北魏孝文帝改革,对北方内迁各民族最重要的影响是( ) A.学会先进的农业生产技术 B.加速向封建生产方式的转化 C.生产生活比较稳定 D.学会汉族的文字和风俗

【解析】选B。本题考查学生的理解能力,考查北魏孝文帝改革对各民族的影响。题目中的四个选项都是孝文帝改革对内迁各民族的重要影响。其中A体现改革对生产技术的影响,B体现改革对生产方式的影响,C体现改革对生活环境的影响,D体现对汉族文化的影响。而B提到的生产方式转化,属于经济基础的变化,是最根本的影响,所以选B。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

选修1

山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟都是北魏开凿的,但是两尊佛像的面部特征和表情有着明显的不同,一个唇厚、鼻高、目长、肩宽,气势雄健;一个丰满柔和、神态可亲。影响这种艺术创作变化的主要原因是( ) A.佛教的进一步盛行 B.北魏统一黄河流域 C.汉化政策的影响 D.雕刻工匠技术水平

【解析】选C。这种变化发生在孝文帝改革后,体现了中原文化的特点,明显是汉化政策影响的结果。

一、经济的复苏和繁荣

经过魏孝文帝的改革,北方社会经济有了明显发展。那时,农业生产工具特别是整地碎土工具,比过去复杂得多,这些工具都是精耕细作所需要的。农民也特别注意耕作的功效,“宁可少好,不可多恶”,有“顷不比亩善”的谚语。孝文帝还重视兴修水利,他下令有水田之处,都要通渠灌溉。黄河中游的许多荒地,重新得到开垦,粮食产量比过去增多。

一、经济的复苏和繁荣

6世纪初年,北魏全国人口比西晋太康年间南北方合计,还要多出一倍。适应城市生活的需要,城郊蔬菜、果木以及其他经济作物的种植也发展起来。此外,畜牧业也得到发展,牲畜的品种、饲养、繁殖和兽医的经验,都比过去丰富。

农业发展的同时,手工业生产日益活跃。丝织业发展尤其显著,绢布的产量大为增加,府库绢帛之多,达到了魏晋以来的最高水平。制瓷业也有很大发展,在今河北、河南等地的北魏后期墓葬中,有许多青瓷器出土,与南方青瓷有很大的差别,显然是北方的产品。北方青瓷虽然比南方粗糙,但对后来唐宋时期北方制瓷业的繁盛,有直接影响。

这是一幅在敦煌莫高窟发现的满地施绣的佛说法图残片,它是487年在中原地区制作的。在残宽60~ 70厘米、残高41厘米的画面上,绣有坐佛、立菩萨、男女供养人,多样的散花:还有154个字的发愿文。全图绣法娴熟,线条流畅.使用了前所未见的两三晕的配色技法,使画面具有绘画的效果。

那时,商业活动也日趋活跃,在洛阳出现了许多大的市场,货源充足,交易活跃,“天下难得货咸悉在焉”,政府又重新开始铸造铜钱,使长期战乱以来的实物交易,逐步为货币交易所代替。

魏孝文帝时

铸造的铜钱

与此同时,对外贸易也有长足的发展。北魏与朝鲜半岛诸国、日本、中亚、西亚以及地中海沿岸诸国,都有商业往来。在今天的新疆、青海、山西和河南等地,先后发现过4世纪以来的拜占廷金币和波斯银币,可以证明北魏同西方国家存在着贸易关系。

敦煌壁画中的北魏商队

北魏商业繁荣,商品经济深人人心;鲜卑族逐渐汉化。

思考:1.6世纪初年,北魏全国人口猛增,这主要反映了孝文帝改革哪些措施的成效?

主要反映了均田制、三长制和新租调制的成效。

2.我们肯定北魏孝文帝改革,主要是因为改革( ) A.得到了汉族地主的支持 B.促进了北魏社会的发展 C.解除了南朝的威胁 D.巩固了鲜卑贵族的统治

解析:选B 评价历史事件和人物,主要看其对社会和历史发展所起的作用,而不应局限于其个人和阶级的利益,B项符合其历史作用。

二、政权封建化的加速

迁都洛阳以后,鲜卑族统治者接受了汉族先进文化与制度,大大加速了北魏政权的封建化进程,对北魏社会政治生活乃至整个中国历史产生了深远的影响。具体措施主要有:尊儒崇经,兴办学校。魏孝文帝对儒学非常推崇,他在洛阳建立孔子庙,亲自前往祭拜,还下诏兴办太学等学校,广招生员,教授儒家经典。

这是龙门的魏碑书法。魏孝文帝改制后,汉文化在少数民族中得到重视,促进了北方文化的发展,出现了《水经注》等一批价值极高的传世之作。由于孝文帝大力提倡佛教,广建寺院,刻石立碑,在客观上促进了书法艺术的发展。当时北魏的书法刚劲有力,气势雄浑、铁画银钩,别具风格.后人称为魏碑”体,直到今天,还深受书法爱好者的喜爱。

北魏孝文帝改革后,北方出现了一种新的书法形式——“魏碑体”,其书法刚劲有力,气势雄浑。“魏碑体”产生的直接原因是( ) A.北魏大力兴办儒家教育 B.孝文帝恢复汉族礼乐制度 C.孝文帝大力提倡佛教,广建寺院,刻立石碑 D.东晋王羲之书法的影响

解析:选C “魏碑体”源于孝文帝提倡佛教,广建佛寺,刻立石碑,这种刻在石碑上的书法作品称为“魏碑”。

恢复汉族礼乐制度。孝文帝亲自制定各种礼仪制度,废置鲜卑族的祭祀礼仪,改用汉族的祭祀礼仪,要求臣民按礼仪规范自己的行为方式。

孝文帝还仿照汉族统治者制定礼乐。他在一份诏书中提出了自己有关礼乐文化的基本见解:“礼乐之道,自古所先,故圣王作乐以和中,制礼以防外。然音声之用,其致远矣,所以通感人神,移风易俗。”

鲜卑人乐俑,

采纳汉族封建统治制度。孝文帝模仿汉族官制,将北魏官制定为九品,改变官职名称。还修订律令,废除一些带有奴隶制成分的落后残酷刑律,适应中原地区的法律需要。

三、民族的交流与融合

北魏孝文帝改革不仅缓和了民族矛盾,巩固了封建统治,更促进了民族的大融合,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。

改革以后,迁居洛阳的鲜卑劳动者陆续成为中原的农民,他们筑起简陋的房舍,经营小块土地,最终脱离了游牧生活和部落联系,完成了封建化的过程。鲜卑贵族占领良田,成为中原的封建地主,有的还兼事工商业。经济生活的变化促使习俗的改变,汉族的风俗习惯成为整个社会风俗习惯的主体。

同时,鲜卑族原有的文化精华融入汉族文化之中,特别是鲜卑族畜牧生产的经验和技能,在北方汉人中得到传播,对北方的经济生产产生一定的影响。孝文帝时,有诗歌描写汉族年轻女子“褰裙逐马如卷蓬,左射右射必叠双”,无论从服饰上或从风度上,都显示了汉人受鲜卑文化的影响。

思考:阅读下列材料:在长期的征服 中,比较野蛮的征服者,大多数情况下,都不得不适应征服后存在的比较高的“经济情况”;他们为被征服者所同化;而且大部分甚至还不得不采用被征服者的语言。 ——恩格斯

请回答:(1)与恩格斯的叙述最吻合的中国古代变法应该是什么变法运动?变法的前期和后期有何不同?

(1)北魏孝文帝改革。前期主要是制度的更新后期主要是迁都洛阳和移风易俗。

(2)这次变法运动的实质是什么?对于鲜卑族的发展.产生的最主要的影响是什么?

(2)实质:少数民族封建化。影响:促进了鲜卑族的封建化进程。

魏晋以来,中国各民族的融合趋势加强,这是当时的汉人胡食画像砖。

孝文帝改革与民族融合

(1)北魏孝文帝改革是在民族融合潮流的推动下出现的。北魏统一黄河流域时,那里已经出现民族融合的趋势。鲜卑族拓跋部原先的经济文化水平和政治制度都较为落后,他们靠武力统一 黄河流域,又把鲜卑的政治、经济和文化习俗传播到中原,用落后的制度统治黄河流域,这导致了民族矛盾的尖锐。要平息尖锐复杂的民族矛盾,稳固北魏的统治,就必须进行社会改革,顺应民族.融合的潮流。

重难点突破

(2)孝文帝在改革中采取了许多推动民族融合的措施。颁布均田令,采用汉族先进的封建生产方式;整顿吏治,采用封建的俸禄制;迁都洛阳,更好地学习汉族的先进文化;改革社会习俗,接受中原先进的文化和生活方式。

(3)孝文帝改革使民族融合形成了高潮。在孝文帝改革的推动下,北方少数民族封建化的速度加快,他们的生产方式、文化习俗.政治制度日益封建化;同时,北方游牧民族也把他们的优秀成果带到中原,与中原文化融合,成为中原地区文明的重要组成部分。

本课测评

1.北魏孝文帝实施改革后,北魏的社会经济出现了哪些变化?这些变化对北魏社会历史的发展又具有什么样的影响?

社会经济的变化。

农业:荒地得到开垦,粮食产量提高,人口增加,耕作技术提高,畜牧业发达。

手工业活跃:民间和官办手工业发展快,绢布产量增加且工艺精湛,北方青瓷出现。

商业活动活跃:洛阳出现许多大市场,货源充足,交易活跃,对外贸易远达西方国家。

影响:经济的变化推动了鲜卑族的游牧经济向农耕经济的转型,增加了国家收人;

经济的变化促使孝文帝进一-步接受汉族先进文化与制度,加速政权的封建化进程,巩固了封建统治;

经济的变化促进了民族大融合,使鲜卑族等少数民族成为汉族一部分,为中华民族注人了新鲜血液。

2.为什么说孝文帝改革的最重要历史意义在于它促进了中国北方地区的民族大融合,并为隋唐时期国家重新实现统一奠定了基础?

孝文帝改革是在民族矛盾和社会矛盾尖锐的情况下为发展生产、巩固统治而进行的自上而下的改革。经济上推行均田制和租调制,农业成为经济的主要成分,使游牧为主的鲜卑族变为农民,促进了经济的复苏与繁荣;政治上迁都、实行官吏俸禄制,整顿吏治,设立三长制,采纳汉族封建统治制度,这些措施加强了国家管理,巩固了统治,团结了汉族地主,有力地推动了政权的“汉化”。

文化和风俗习惯上全面接受汉族先进文化,移风易俗。这些措施促进了鲜卑族人对汉族文化的认同,加强了民族的交流与融合。孝文帝改革使鲜卑族最终融于汉族之中,有力地推动了中华民族的形成与发展。同时,南北之间民族隔阂的消除,北方经济的繁荣,为隋唐时期国家的重新统一奠定了基础。

1.北魏孝文帝改革的措施中,既直接推动了农业生产的恢复和发展,又促进了鲜卑族封建化的措施是( ) A.迁都洛阳 B.整顿吏治 C.移风易俗 D.颁布均田令

【解析】选D。本题考查学生的分析理解能力。在题目给出的四个选项中,与农业相关的只有D。均田令实行后,北方各族人民被固定在土地上,成为定居农耕的小农,加快了少数民族的封建化进程。

本课测评

2.据《魏书·文成文明皇后冯氏传》记载:“(冯太后)性聪达,自入宫掖,粗学书计。及登尊极,省决万机……太后多智略,猜忍,能行大事,杀戮赏罚,决之俄顷……是以威福兼作,震动内外。”由此可以得到的历史信息有( ) ①冯太后聪颖惠达 ②冯太后做事果断,具有雄才大略 ③冯太后的“登尊极”为孝文帝改革奠定了坚实的基础 ④冯太后精通汉族文化 A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

解析:选A 材料反映了冯太后聪明、多智,做事果断,“震动内外”,但无法体现她精通汉族文化,排除④。

3.北魏孝文帝改革在历史上影响深远,和商鞅变法相比,不同点是( ) A.有利于促进经济的发展 B.为统一奠定了基础 C.制度创新,并为后世沿用 D.倡导严刑峻法

【解析】选D。两次改革都促进了经济发展,为以后的统一奠定基础,所创立的一些制度分别为后世沿用,但北魏孝文帝改革没有严刑峻法,D错误。

4.北魏迁都洛阳后,孝文帝改革的重点发生了变化,重点转向了( ) A.制度革新 B.移风易俗 C.建设洛阳 D.学习汉族文化

解析:选B 根据题意和所学知识可知,孝文帝迁都洛阳后,改革的重点是改变鲜卑族原有的风俗习惯,进一步学习和采纳汉族的典章制度和生活方式,促进鲜卑族积极接受汉族文化,故B项正确。A项制度革新和D项学习汉族文化属于移风易俗的表现,排除。孝文帝迁都洛阳后,改革的重点是改变鲜卑族原有的风俗习惯,而不是建设洛阳,排除C项。

5.(公元499年,孝文帝自邺城返回洛阳)又引见王公卿士,责留京之官曰:“昨望见妇女之服,仍为夹领小袖……卿等何为而违前诏?”这说明北魏孝文帝改革最大的障碍是( ) A.人的传统观念 B.北魏中央官员不作为 C.洛阳的地理环境 D.动荡不安的社会环境

【解析】选A。由材料信息“妇女之服,仍为夹领小袖”说明人的传统观念根深蒂固,阻碍了变法的实施。故本题正确选项为A。B、C、D在材料中没有体现。

【解析】选A。本题考查学生知识再认再现能力,考查孝文帝改革后期政权封建化的原因。题目中的四个选项都是孝文帝改革中加速政权封建化的措施,但是A是北魏孝文帝迁都前的举措。题目问的是迁都后的,所以选A。

【规律方法】此类选择题通常要求选出与史实不符的选项。其特点是题干部分采取否定式提示或限制,如用“不是”“无”“没有”“不正确”“错误的” “不包括”“无关的”等词语,所以要特别注意逆向思维。解题时一般根据题意,首先找出与题目要求不相符合的三个备选项,剩下的备选项就是题目要求的答案。

6.下列不属于孝文帝迁都洛阳后加速政权封建化的措施的是( ) A.制定官吏俸禄制,地方实行三长制 B.兴办太学等学校,教授儒家经典 C.废除鲜卑族祭祀礼仪,改用汉族礼仪制度 D.修订律令,废除一些带有奴隶制成分的落后残酷刑律

7.商鞅变法和北魏孝文帝改革都产生了深刻的社会影响,其最为主要的表现是 ( ) A.改变了单一的生活方式 B.促进了封建化进程 C.增强了国家的综合国力 D.加速了民族的融合

选B。商鞅变法促进了秦国由奴隶社会向封建社会的过渡。北魏孝文帝改革促进了鲜卑族的封建化进程。

8.北魏孝文帝改革,对北方内迁各民族最重要的影响是( ) A.学会先进的农业生产技术 B.加速向封建生产方式的转化 C.生产生活比较稳定 D.学会汉族的文字和风俗

【解析】选B。本题考查学生的理解能力,考查北魏孝文帝改革对各民族的影响。题目中的四个选项都是孝文帝改革对内迁各民族的重要影响。其中A体现改革对生产技术的影响,B体现改革对生产方式的影响,C体现改革对生活环境的影响,D体现对汉族文化的影响。而B提到的生产方式转化,属于经济基础的变化,是最根本的影响,所以选B。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件