第16课 大众传媒的变迁 课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 第16课 大众传媒的变迁 课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-09 11:11:56 | ||

图片预览

文档简介

历史部编版

必修2

第十六课 大众传媒的变迁

一、报刊业走向繁荣

19世纪中期前后,外国人开始在华办报,比较著名的有《中国丛报》和《万国公报》等。自19世纪70年代起,陆续出现一些中国人自己办的报刊,这些报刊主要是介绍时事、发表评论或讨论商情。戊戌变法前后,中国人自己创办的报刊越来越多,且多反映社会思潮。先是维新派在报上发表文章,宣传维新思想;后来,革命派创办报刊,同维新派展开论战。新文化运动时期,先进知识分子利用报刊大力宣传民主科学思想。中国报刊业呈现出繁荣景象。

最早在中国境内创办的报刊是 1873年艾小梅在汉口主办的《昭文新报》

由黄遵宪、汪康年、梁启超在 1896 年创办的《时务报》

辛亥革命时期比较著名的报刊就是《民报》《民报》是中国同盟会机关报,

在新文化运动期间,比较著名的报刊是《新青年》,由陈独秀 1915 年 9 月在上海创办。

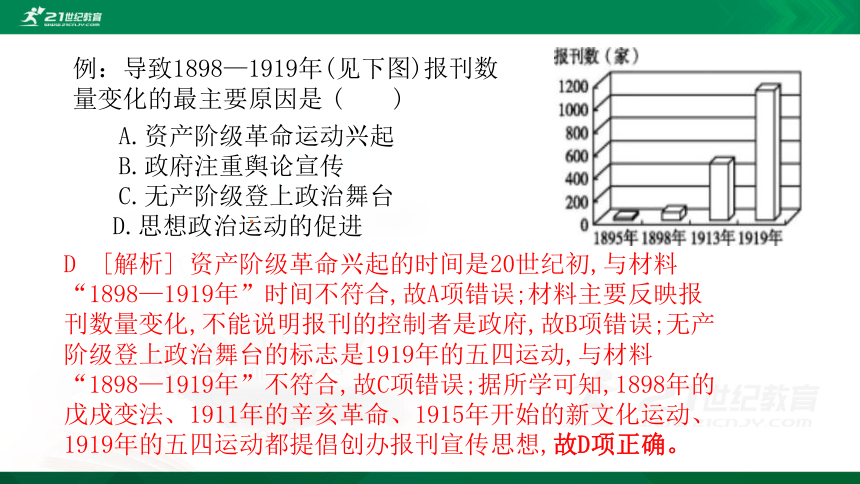

例:导致1898—1919年(见下图)报刊数量变化的最主要原因是 ( )

A.资产阶级革命运动兴起

B.政府注重舆论宣传 C.无产阶级登上政治舞台 D.思想政治运动的促进

D [解析] 资产阶级革命兴起的时间是20世纪初,与材料“1898—1919年”时间不符合,故A项错误;材料主要反映报刊数量变化,不能说明报刊的控制者是政府,故B项错误;无产阶级登上政治舞台的标志是1919年的五四运动,与材料“1898—1919年”不符合,故C项错误;据所学可知,1898年的戊戌变法、1911年的辛亥革命、1915年开始的新文化运动、1919年的五四运动都提倡创办报刊宣传思想,故D项正确。

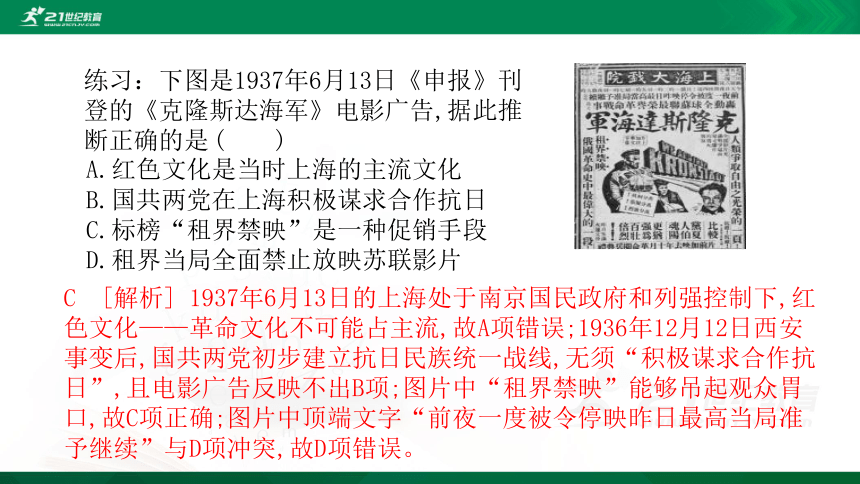

练习:下图是1937年6月13日《申报》刊登的《克隆斯达海军》电影广告,据此推断正确的是 ( )

A.红色文化是当时上海的主流文化 B.国共两党在上海积极谋求合作抗日 C.标榜“租界禁映”是一种促销手段

D.租界当局全面禁止放映苏联影片

C [解析] 1937年6月13日的上海处于南京国民政府和列强控制下,红色文化——革命文化不可能占主流,故A项错误;1936年12月12日西安事变后,国共两党初步建立抗日民族统一战线,无须“积极谋求合作抗日”,且电影广告反映不出B项;图片中“租界禁映”能够吊起观众胃口,故C项正确;图片中顶端文字“前夜一度被令停映昨日最高当局准予继续”与D项冲突,故D项错误。

20世纪前期,中国共产党先后创办《共产党》《红色中华》《新华日报》《解放日报》等政论性报刊,同国民党控制的《中央日报》等报刊展开针锋相对的斗争,为夺取革命胜利发挥了重要作用。

中华人民共和国成立后,《人民日报》《红旗》等党报党刊成为宣传党的路线、政策和方针的主要舆论工具,而《光明日报》《文汇报》等其他类型的报刊,在介绍学术文化、社会生活方面,内容比较丰富。

改革开放后,我国报刊业出现欣欣向荣的景象。除了党报党刊继续发挥主导宣传作用外,各种专业性、娱乐性报刊也如雨后春笋般创办起来。各报刊把真实、及时、客观和讲求新闻价值作为自己的发展方向,普遍扩大信息含量,拓宽报道领域。

二、影视事业的发展

19世纪末,西方出现了电影。不久,电影传到中国。1905年,中国人自己摄制的电影《定军山》首映成功,中国电影事业开始起步。20世纪20年代以后,中国电影迅速发展,并走向成熟,在30~40年代,诞生了一批蜚声海内外的进步影片。

京剧泰斗谭鑫培主演的《定军山》剧照

中华人民共和国成立后,工农生活和革命战争题材纷纷被搬上银幕,成为电影主题。20 世纪80年代中期以后,中国电影走向辉煌,数量和质量都远远超过了以前,涌现出一批著名导演和演员,许多优秀影片荣获国际国内大奖。

历史纵横

1931年,中国诞生了第一部有声电影《歌女红牡丹》,结束了中国电影无声的历史。20世纪三四十年代,以左翼思潮为主流的中国电影事业相当发达,涌现出一大批著名的电影工作者和影片。由蔡楚生导演、王人美主演的《渔光曲》,在1935年的莫斯科国际电影节上获得荣誉奖,这是中国第一部获得国际荣誉的影片。电影《风云儿女》的插曲,即由田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》,唱遍大江南北,后来成为中华人民共和国国歌。

历史纵横

广播是利用无线电波或导线传送声音信号的传播媒介,按传输方式,可分为“有线广播”和“无线广播”两种,20世纪早期,最先出现在美、英等西方国家。

中国的广播出现在20世纪20年代,早期主要在上海、北京等大城市设立广播电台。此后的半个多世纪中,广播逐渐成为人们获取信息的主要电子媒介。改革开放后,随着电视的普及,广播的传播媒介作用有所降低,但携带方便、覆盖面广等特点,使广播在我国居民生活中依然占有一定地位。据统计,到2005年, 我国城乡有收音机五亿台,广播综合人口覆盖率为93.56%,全国听众12亿。

例:1935年,由田汉、夏衍编剧的抗战故事片《风云儿女》上映,它反映了1931—1935年知识青年的觉醒和成长,其主题歌《义勇军进行曲》,以奔放的革命热情,激昂的旋律唱出了时代的声音,其影响远远超过影片本身。这表明 A.抗日救亡成为当时社会主题 B.工农武装割据理论取得巨大成功 C.电影丰富了民众的日常生活 D.坚持无产阶级领导革命的必要性

结合所学知识可知,1935年华北事变后,中日民族矛盾上升为主要的矛盾。根据题干关键信息“1935年、《风云儿女》、《义勇军进行曲》”可知这一时期和抗日救亡有关,A选项符合题意;工农武装割据的三个要素:根据地建设、土地革命和武装斗争,材料未涉及,B选项排除;C选项说法与材料无关,排除;材料未涉及无产阶级领导革命的问题,D选项排除。

电视的出现要比电影和广播晚。1958 年,北京电视台开始试播,标志中国电视业的诞生。最初,只有北京、上海等少数大城市建有电视台。即使在这些大城市,受生活水平限制,也只有少数人拥有电视,电视节目也比较单调。

改革开放后,随着人民生活水平的提高,电视逐渐普及。根据中央电视台的调查显示,到2003年,全国电视观众总人数达到10.7亿。人们最早使用的黑白小电视,如今已被大屏幕高清晰度彩色电视以及液晶电视所取代。

随着电视的普及,电视节目越来越丰富。各电视台在节目上推陈出新,创办了一批内容更加充实,质量大为提高的名牌栏目,丰富了人们的日常生活,开阔了人们的视野,增加了信息量,对社会产生很大影响。一些重大事件和体育比赛的现场直播,以及优秀电视连续剧的播映,吸引了无数观众。在现代社会中,看电视已成为人们日常生活中不可或缺的内容。

20世纪80年代以来.中国四大古典文学名著都被搬上荧屏。这是电视连续剧《红楼梦》中的一个镜头。

1.人民生活水平提高,购买力强,电视成为家庭中的普通电器。2.群众精神生活的需要,电视节目专业性、知识性、娱乐性并存,适合不同年龄、不同阶层的人群,易与观众形成互动。3.是信息传递的主要方式,信息量大,具有可视性、多角度、覆盖面广的优势,开阔人们视野,对社会影响大。

D [解析] 电视的普及、档次的提升、电视节目的丰富多彩,得益于国家政策的扶持、技术的进步、人民生活水平的提高,题干信息无法反映D项的内容。

1.20世纪90年代中后期,我国平均每户拥有一台电视机,后来档次越来越高,彩色电视代替黑白电视,液晶电视取代平板电视,电视节目也越来越丰富多彩。对这种现象的分析,不正确的是 ( ) A.改革开放后,国家在政策上大力支持 B.技术的进步使电视迅速普及 C.改革开放后,人民生活水平不断提高 D.人们提倡高消费,沉迷于电视节目中

练习

三、互联网的兴起

互联网诞生于20世纪60年代末,90年代以后随着个人电脑的普及而风靡全球。1994年,中国正式接人互联网。仅仅过了几年,中国上网用户急剧增加,据统计,到2006年6月底,中国网民人数已达1.23亿

资料回放

互联网是魔幻的第七大洲,在这里每个人只需敲几下键盘就可以了解到世界上的所有知识。

————英特尔 公司副总裁肖恩.马洛尼

互联网同报纸、广播和电视等媒介一样, 具有迅速传播信息的功能,因此,被称为“第四媒介”。网络媒介可以集文字、图像、声音于一体,还能模拟三维动态效果,具有很强的表现力和感染力。

互联网可以高度互动,双向传受,传者与受者之间可以通过电子邮件、聊天室等方式及时沟通,人们还可以上网参与讨论,随时发表自己的意见。互联网使人们的生活更加快捷与方便。互联网不仅改变了人们的生活方式,也改变着人们的生产、学习、娱乐方式,与日常生活的关系日益密切。

例:1999年阿里巴巴网络技术有限公司成立,京东、苏宁易购等自营式电商企业随后相继诞生,2012年,中国成为仅次于美国的全球第二大网购市场。2017年的“双11”不仅是购物狂欢节,而且承载更多的是观念更新。这说明( ) A.中国成为第三次科技革命的首创者B.互联网改变人们的生活方式和观念C.电子商务成为笫二产业的支柱产业

D.网络技术成为经济增长的唯一因素

根据材料,2012年中国成为全球第二大网购市场,和“双11”是购物狂欢节,并“承载更多的观念更新”等,结合所学知识可知,这说明互联网正改变人们的生活和观念,B选项正确;当今中国的“双11”购物节及相关观念更新,不能说明中国是20世纪四五十年代开始的第三次科技革命的首创者,A项错误;电子商务是第三产业,C项错误;互联网网络技术是经济增长的重要因素,但不是唯一的,D项错误。

网络媒介与于其他大众传媒媒介相比,有哪些优势?

网络的优势:

(1)集报纸、广播和电视的优势于一体;

(2)费用低廉;

(3)可以高度互动,双向传受;

(4)可以更主动、更便捷和最大限度地获取信息。

互联网对你的生活产生了哪些影响?如网上购物、网络学习、电子信箱、个人博客、论坛、电子报刊、网络游戏等。

1.一种名为“人造自来血”的补药曾在近代中国流行。如图是1911年11月刊登在《申报》上的则广告。该广告折射出

A.革命党人通过广告宣传发动武昌起义 B.辛亥革命的胜利激发了民众的觉醒 C.民国初期商人积极参与中国政治变革 D.民主共和成为中国社会的时代潮流

由图中信息“专制与共和之过渡”可知,“人造自来血”的广告折射出民主共和成为中国社会的时代潮流,故D正确;武昌起义发动是在1911年10月10日,故A误;图片信息体现不出民众的觉醒,故B错误;中华民国建立是在1912年1月1日,故C错误。

课堂练习

2.据统计,1902—1904年中国共译西方书籍533种,英文、德文、法文书共约占40%,日文书约占60%。其中,文学、历史、哲学、经济、法学等327种,约占总数的61%;自然科学112种,应用科学56种,分别约占总数的21%、11%。据此可知,在此期间( ) A.知识分子被动了解西学 B.西学知识开始广泛传人中国 C.西学观念已成社会共识 D.社会科学书籍译书比重加大

根据材料统计,20世纪初中国翻译的大量外文书籍中,61%是社会科学,21%、11%是自然科学和应用科学,体现了当时社会科学书籍译书比重在加大,D选项正确。20世纪初大量翻译西方书籍说明学习西学是主动的,A选项错误。西学传入中国是19世纪中期,B选项不符合史实。外文书籍的翻译不能体现西学成社会的“共识”,C选项错误。

3.《演义白话报》创刊于1897年。该报创刊以前曾在《申报》上刊出广告,声称“本报当用白话,务使人人易晓。约分时事、新闻两门”。梁启超也曾在《时务报》上热情介绍该报。该报第十三册刊出了一则新闻《孙逸仙》,说孙中山犯了“谋叛大罪”。下列说法与上述材料不符的是( ) A.该报使用白话文 B.该报新闻导向由政府主导 C.维新派曾关注此报 D.该报因内容的通俗性受到民众欢迎

D [解析] 根据“本报当用白话,务使人人易晓”可知其使用白话文,故A项正确,不符合题意;根据“约分时事、新闻两门”和其刊登的内容“孙中山犯了‘谋叛大罪’”可知其新闻导向由政府主导,故B项正确,不符合题意;梁启超在《时务报》上曾介绍过此报,故C项正确,不符合题意;材料没有说明民众非常喜欢此报,故D项错误,符合题意。

4.1879年5月,曾两次担任美国总统的格兰特访问上海。由传教士主办的《万国公报》在介绍格兰特时写道:“民间爱戴情深,立之为皇。……践祚之后……恩周朝野……民间不忍拘禅位之例,于第二次公举时仍复尊之为皇矣。”这反映出当时( )

A.社会上崇洋之风盛行 B.社会舆论受教会控制 C.开始介绍西方政治生活 D.新式报刊迎合民众心理

D [解析] 材料介绍美国总统,不能体现“崇洋”,故A项错误;教会办的报纸报道新闻,不能体现教会控制舆论,故B项错误;1879年介绍西方,并不是“开始”介绍西方政治,故C项错误;1879年是清政府晚期,报刊言论表述考虑了政府和民众感受,故D项正确。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

必修2

第十六课 大众传媒的变迁

一、报刊业走向繁荣

19世纪中期前后,外国人开始在华办报,比较著名的有《中国丛报》和《万国公报》等。自19世纪70年代起,陆续出现一些中国人自己办的报刊,这些报刊主要是介绍时事、发表评论或讨论商情。戊戌变法前后,中国人自己创办的报刊越来越多,且多反映社会思潮。先是维新派在报上发表文章,宣传维新思想;后来,革命派创办报刊,同维新派展开论战。新文化运动时期,先进知识分子利用报刊大力宣传民主科学思想。中国报刊业呈现出繁荣景象。

最早在中国境内创办的报刊是 1873年艾小梅在汉口主办的《昭文新报》

由黄遵宪、汪康年、梁启超在 1896 年创办的《时务报》

辛亥革命时期比较著名的报刊就是《民报》《民报》是中国同盟会机关报,

在新文化运动期间,比较著名的报刊是《新青年》,由陈独秀 1915 年 9 月在上海创办。

例:导致1898—1919年(见下图)报刊数量变化的最主要原因是 ( )

A.资产阶级革命运动兴起

B.政府注重舆论宣传 C.无产阶级登上政治舞台 D.思想政治运动的促进

D [解析] 资产阶级革命兴起的时间是20世纪初,与材料“1898—1919年”时间不符合,故A项错误;材料主要反映报刊数量变化,不能说明报刊的控制者是政府,故B项错误;无产阶级登上政治舞台的标志是1919年的五四运动,与材料“1898—1919年”不符合,故C项错误;据所学可知,1898年的戊戌变法、1911年的辛亥革命、1915年开始的新文化运动、1919年的五四运动都提倡创办报刊宣传思想,故D项正确。

练习:下图是1937年6月13日《申报》刊登的《克隆斯达海军》电影广告,据此推断正确的是 ( )

A.红色文化是当时上海的主流文化 B.国共两党在上海积极谋求合作抗日 C.标榜“租界禁映”是一种促销手段

D.租界当局全面禁止放映苏联影片

C [解析] 1937年6月13日的上海处于南京国民政府和列强控制下,红色文化——革命文化不可能占主流,故A项错误;1936年12月12日西安事变后,国共两党初步建立抗日民族统一战线,无须“积极谋求合作抗日”,且电影广告反映不出B项;图片中“租界禁映”能够吊起观众胃口,故C项正确;图片中顶端文字“前夜一度被令停映昨日最高当局准予继续”与D项冲突,故D项错误。

20世纪前期,中国共产党先后创办《共产党》《红色中华》《新华日报》《解放日报》等政论性报刊,同国民党控制的《中央日报》等报刊展开针锋相对的斗争,为夺取革命胜利发挥了重要作用。

中华人民共和国成立后,《人民日报》《红旗》等党报党刊成为宣传党的路线、政策和方针的主要舆论工具,而《光明日报》《文汇报》等其他类型的报刊,在介绍学术文化、社会生活方面,内容比较丰富。

改革开放后,我国报刊业出现欣欣向荣的景象。除了党报党刊继续发挥主导宣传作用外,各种专业性、娱乐性报刊也如雨后春笋般创办起来。各报刊把真实、及时、客观和讲求新闻价值作为自己的发展方向,普遍扩大信息含量,拓宽报道领域。

二、影视事业的发展

19世纪末,西方出现了电影。不久,电影传到中国。1905年,中国人自己摄制的电影《定军山》首映成功,中国电影事业开始起步。20世纪20年代以后,中国电影迅速发展,并走向成熟,在30~40年代,诞生了一批蜚声海内外的进步影片。

京剧泰斗谭鑫培主演的《定军山》剧照

中华人民共和国成立后,工农生活和革命战争题材纷纷被搬上银幕,成为电影主题。20 世纪80年代中期以后,中国电影走向辉煌,数量和质量都远远超过了以前,涌现出一批著名导演和演员,许多优秀影片荣获国际国内大奖。

历史纵横

1931年,中国诞生了第一部有声电影《歌女红牡丹》,结束了中国电影无声的历史。20世纪三四十年代,以左翼思潮为主流的中国电影事业相当发达,涌现出一大批著名的电影工作者和影片。由蔡楚生导演、王人美主演的《渔光曲》,在1935年的莫斯科国际电影节上获得荣誉奖,这是中国第一部获得国际荣誉的影片。电影《风云儿女》的插曲,即由田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》,唱遍大江南北,后来成为中华人民共和国国歌。

历史纵横

广播是利用无线电波或导线传送声音信号的传播媒介,按传输方式,可分为“有线广播”和“无线广播”两种,20世纪早期,最先出现在美、英等西方国家。

中国的广播出现在20世纪20年代,早期主要在上海、北京等大城市设立广播电台。此后的半个多世纪中,广播逐渐成为人们获取信息的主要电子媒介。改革开放后,随着电视的普及,广播的传播媒介作用有所降低,但携带方便、覆盖面广等特点,使广播在我国居民生活中依然占有一定地位。据统计,到2005年, 我国城乡有收音机五亿台,广播综合人口覆盖率为93.56%,全国听众12亿。

例:1935年,由田汉、夏衍编剧的抗战故事片《风云儿女》上映,它反映了1931—1935年知识青年的觉醒和成长,其主题歌《义勇军进行曲》,以奔放的革命热情,激昂的旋律唱出了时代的声音,其影响远远超过影片本身。这表明 A.抗日救亡成为当时社会主题 B.工农武装割据理论取得巨大成功 C.电影丰富了民众的日常生活 D.坚持无产阶级领导革命的必要性

结合所学知识可知,1935年华北事变后,中日民族矛盾上升为主要的矛盾。根据题干关键信息“1935年、《风云儿女》、《义勇军进行曲》”可知这一时期和抗日救亡有关,A选项符合题意;工农武装割据的三个要素:根据地建设、土地革命和武装斗争,材料未涉及,B选项排除;C选项说法与材料无关,排除;材料未涉及无产阶级领导革命的问题,D选项排除。

电视的出现要比电影和广播晚。1958 年,北京电视台开始试播,标志中国电视业的诞生。最初,只有北京、上海等少数大城市建有电视台。即使在这些大城市,受生活水平限制,也只有少数人拥有电视,电视节目也比较单调。

改革开放后,随着人民生活水平的提高,电视逐渐普及。根据中央电视台的调查显示,到2003年,全国电视观众总人数达到10.7亿。人们最早使用的黑白小电视,如今已被大屏幕高清晰度彩色电视以及液晶电视所取代。

随着电视的普及,电视节目越来越丰富。各电视台在节目上推陈出新,创办了一批内容更加充实,质量大为提高的名牌栏目,丰富了人们的日常生活,开阔了人们的视野,增加了信息量,对社会产生很大影响。一些重大事件和体育比赛的现场直播,以及优秀电视连续剧的播映,吸引了无数观众。在现代社会中,看电视已成为人们日常生活中不可或缺的内容。

20世纪80年代以来.中国四大古典文学名著都被搬上荧屏。这是电视连续剧《红楼梦》中的一个镜头。

1.人民生活水平提高,购买力强,电视成为家庭中的普通电器。2.群众精神生活的需要,电视节目专业性、知识性、娱乐性并存,适合不同年龄、不同阶层的人群,易与观众形成互动。3.是信息传递的主要方式,信息量大,具有可视性、多角度、覆盖面广的优势,开阔人们视野,对社会影响大。

D [解析] 电视的普及、档次的提升、电视节目的丰富多彩,得益于国家政策的扶持、技术的进步、人民生活水平的提高,题干信息无法反映D项的内容。

1.20世纪90年代中后期,我国平均每户拥有一台电视机,后来档次越来越高,彩色电视代替黑白电视,液晶电视取代平板电视,电视节目也越来越丰富多彩。对这种现象的分析,不正确的是 ( ) A.改革开放后,国家在政策上大力支持 B.技术的进步使电视迅速普及 C.改革开放后,人民生活水平不断提高 D.人们提倡高消费,沉迷于电视节目中

练习

三、互联网的兴起

互联网诞生于20世纪60年代末,90年代以后随着个人电脑的普及而风靡全球。1994年,中国正式接人互联网。仅仅过了几年,中国上网用户急剧增加,据统计,到2006年6月底,中国网民人数已达1.23亿

资料回放

互联网是魔幻的第七大洲,在这里每个人只需敲几下键盘就可以了解到世界上的所有知识。

————英特尔 公司副总裁肖恩.马洛尼

互联网同报纸、广播和电视等媒介一样, 具有迅速传播信息的功能,因此,被称为“第四媒介”。网络媒介可以集文字、图像、声音于一体,还能模拟三维动态效果,具有很强的表现力和感染力。

互联网可以高度互动,双向传受,传者与受者之间可以通过电子邮件、聊天室等方式及时沟通,人们还可以上网参与讨论,随时发表自己的意见。互联网使人们的生活更加快捷与方便。互联网不仅改变了人们的生活方式,也改变着人们的生产、学习、娱乐方式,与日常生活的关系日益密切。

例:1999年阿里巴巴网络技术有限公司成立,京东、苏宁易购等自营式电商企业随后相继诞生,2012年,中国成为仅次于美国的全球第二大网购市场。2017年的“双11”不仅是购物狂欢节,而且承载更多的是观念更新。这说明( ) A.中国成为第三次科技革命的首创者B.互联网改变人们的生活方式和观念C.电子商务成为笫二产业的支柱产业

D.网络技术成为经济增长的唯一因素

根据材料,2012年中国成为全球第二大网购市场,和“双11”是购物狂欢节,并“承载更多的观念更新”等,结合所学知识可知,这说明互联网正改变人们的生活和观念,B选项正确;当今中国的“双11”购物节及相关观念更新,不能说明中国是20世纪四五十年代开始的第三次科技革命的首创者,A项错误;电子商务是第三产业,C项错误;互联网网络技术是经济增长的重要因素,但不是唯一的,D项错误。

网络媒介与于其他大众传媒媒介相比,有哪些优势?

网络的优势:

(1)集报纸、广播和电视的优势于一体;

(2)费用低廉;

(3)可以高度互动,双向传受;

(4)可以更主动、更便捷和最大限度地获取信息。

互联网对你的生活产生了哪些影响?如网上购物、网络学习、电子信箱、个人博客、论坛、电子报刊、网络游戏等。

1.一种名为“人造自来血”的补药曾在近代中国流行。如图是1911年11月刊登在《申报》上的则广告。该广告折射出

A.革命党人通过广告宣传发动武昌起义 B.辛亥革命的胜利激发了民众的觉醒 C.民国初期商人积极参与中国政治变革 D.民主共和成为中国社会的时代潮流

由图中信息“专制与共和之过渡”可知,“人造自来血”的广告折射出民主共和成为中国社会的时代潮流,故D正确;武昌起义发动是在1911年10月10日,故A误;图片信息体现不出民众的觉醒,故B错误;中华民国建立是在1912年1月1日,故C错误。

课堂练习

2.据统计,1902—1904年中国共译西方书籍533种,英文、德文、法文书共约占40%,日文书约占60%。其中,文学、历史、哲学、经济、法学等327种,约占总数的61%;自然科学112种,应用科学56种,分别约占总数的21%、11%。据此可知,在此期间( ) A.知识分子被动了解西学 B.西学知识开始广泛传人中国 C.西学观念已成社会共识 D.社会科学书籍译书比重加大

根据材料统计,20世纪初中国翻译的大量外文书籍中,61%是社会科学,21%、11%是自然科学和应用科学,体现了当时社会科学书籍译书比重在加大,D选项正确。20世纪初大量翻译西方书籍说明学习西学是主动的,A选项错误。西学传入中国是19世纪中期,B选项不符合史实。外文书籍的翻译不能体现西学成社会的“共识”,C选项错误。

3.《演义白话报》创刊于1897年。该报创刊以前曾在《申报》上刊出广告,声称“本报当用白话,务使人人易晓。约分时事、新闻两门”。梁启超也曾在《时务报》上热情介绍该报。该报第十三册刊出了一则新闻《孙逸仙》,说孙中山犯了“谋叛大罪”。下列说法与上述材料不符的是( ) A.该报使用白话文 B.该报新闻导向由政府主导 C.维新派曾关注此报 D.该报因内容的通俗性受到民众欢迎

D [解析] 根据“本报当用白话,务使人人易晓”可知其使用白话文,故A项正确,不符合题意;根据“约分时事、新闻两门”和其刊登的内容“孙中山犯了‘谋叛大罪’”可知其新闻导向由政府主导,故B项正确,不符合题意;梁启超在《时务报》上曾介绍过此报,故C项正确,不符合题意;材料没有说明民众非常喜欢此报,故D项错误,符合题意。

4.1879年5月,曾两次担任美国总统的格兰特访问上海。由传教士主办的《万国公报》在介绍格兰特时写道:“民间爱戴情深,立之为皇。……践祚之后……恩周朝野……民间不忍拘禅位之例,于第二次公举时仍复尊之为皇矣。”这反映出当时( )

A.社会上崇洋之风盛行 B.社会舆论受教会控制 C.开始介绍西方政治生活 D.新式报刊迎合民众心理

D [解析] 材料介绍美国总统,不能体现“崇洋”,故A项错误;教会办的报纸报道新闻,不能体现教会控制舆论,故B项错误;1879年介绍西方,并不是“开始”介绍西方政治,故C项错误;1879年是清政府晚期,报刊言论表述考虑了政府和民众感受,故D项正确。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势