2020~2021学年统编版必修下册 11 《谏逐客书》《与妻书》课件 (112张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020~2021学年统编版必修下册 11 《谏逐客书》《与妻书》课件 (112张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-08 12:29:11 | ||

图片预览

文档简介

第五单元

11 谏逐客书 *与妻书

1.注意把握感情线索,体会作者写作时复杂的心理和崇高的思想境界。

2.体会两篇文章在态度、语气、表达方式、语体选择上的差异。

1.理清文章的思路,了解文章记叙、议论、抒情相结合的手法。

2.体会从正面论述,摆事实、讲道理,得出结论,再从反面论述,摆事实、讲道理,得出结论的特点。

预习| 语言构建与运用

作者简介

主张先法后王——李斯

李斯(?—前208),秦朝著名政治家、文学家和书法家。反对分封制度,坚持郡县制。主张焚烧民间收藏的《诗》《书》等诸子学说,禁止私学,以加强思想统治。参与制定法律,统一车轨、文字、度量衡制度。李斯的政治主张的实施,对中国历史产生了深远的影响,奠定了中国两千多年封建专制的基本格局。秦始皇死后,李斯勾结内官赵高伪造遗诏,迫令公子扶苏自杀,拥立胡亥为二世皇帝,后为赵高所忌,被腰斩于咸阳。

不负天下,但负一人——林觉民

林觉民(1887—1911),中国民主革命者。字意洞,号抖飞,又号天外生,福建闽县(今福州)人。14岁进福建高等学堂,毕业后到日本留学,加入同盟会,从事革命活动。宣统三年(1911年)得黄兴、赵声通知,回国约集福建同志参加广州起义(黄花岗之役),随黄兴攻打总督衙门,受伤被捕,从容就义。为黄花岗七十二烈士之一。

写作背景

《谏逐客书》:据《史记·李斯列传》记载,韩国派水工郑国游说秦王嬴政(即后来的秦始皇),倡言凿渠溉田,企图耗费秦国人力而不能攻韩,以实施“疲秦计划”。事被发觉,秦王嬴政听信宗室大臣的进言,认为来秦的客卿大抵都想游间于秦,就下令驱逐客卿。李斯也在被驱逐之列,尽管惶恐不安,但他在临行前主动上书劝说秦王不要逐客,写下了流传千古的《谏逐客书》。

《与妻书》:1911年4月27日,广州起义爆发。在攻打两广督署衙门的敢死队中就有林觉民,起义失败后林觉民英勇就义。就在广州起义前三天,即1911年4月24日(夏历三月二十六日)夜,林觉民写下两封绝笔信,一封写给父亲(《禀父书》),一封写给妻子(《与妻书》)。本文就是写给妻子的那封绝笔书,题目是后人加上的。形式上是一封书信,实际上却是一篇感情真挚、说理深刻、感人至深的抒情散文。

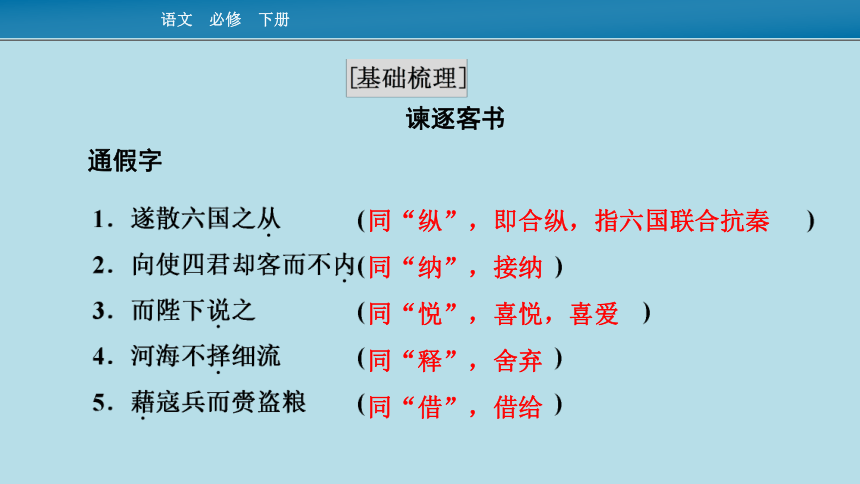

同“纵”,即合纵,指六国联合抗秦

同“纳”,接纳

同“悦”,喜悦,喜爱

同“释”,舍弃

同“借”,借给

谏逐客书

通假字

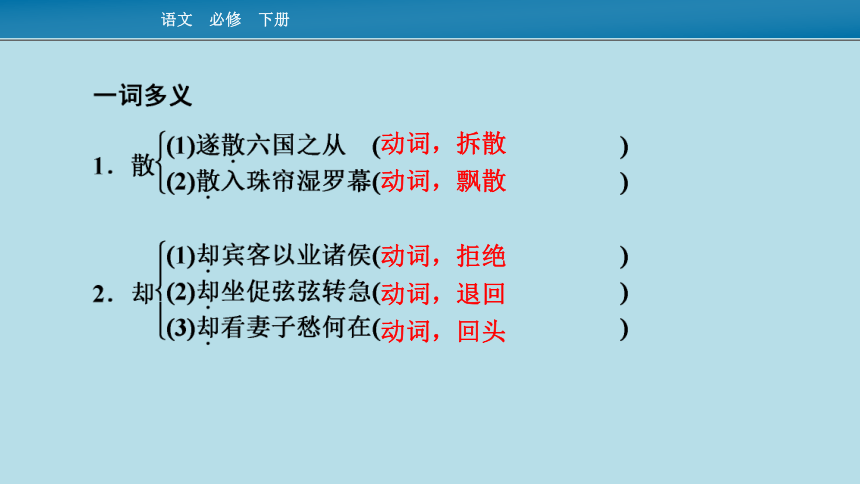

动词,拆散

动词,飘散

动词,拒绝

动词,退回

动词,回头

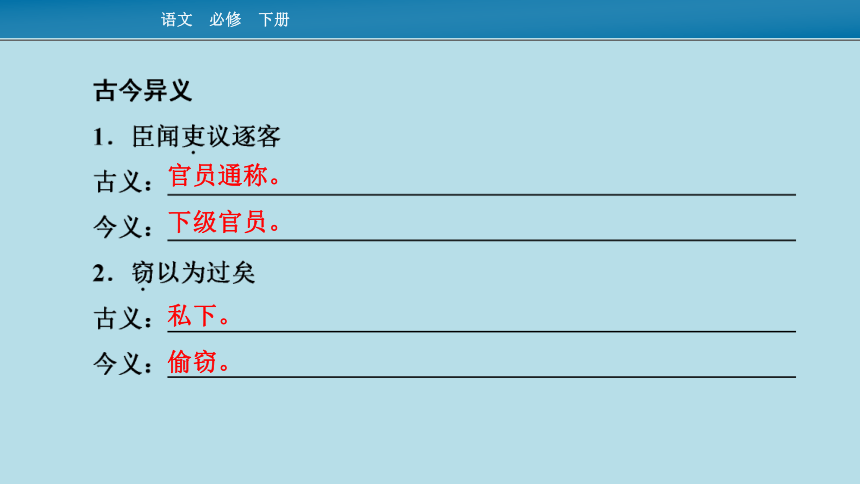

官员通称。

下级官员。

私下。

偷窃。

社会安定。

治理。

向西。

方位词,西边。

延续。

施加。

这。

判断词,是。

得到。

给予;达到;实现。

向西,向东

像蚕一样

使……来

使……转移,使……改变

使……愉快

特殊句式

1.状语后置

西取由余于戎 ( )

使……强大

使……彰明,显示

看轻

应为“西于戎取由余”

同“够”,能够

同“廿”,二十

与妻书

通假字

动词,怀孕,身孕

名词,自己、自身

名词,身体

动词,告诉

动词,说

连词,因此

介词,用

介词,把

连词,因为

连词,表修饰

幸福。

生活上的利益,特指对职工生活的照顾。

想象,揣摩。

模仿。

像分瓜一样

老,敬爱。幼,爱护

婚配,嫁给

使……完毕

使……尽

以……为乐

特殊句式

1.状语后置

钟情如我辈者 ( )

2.省略句

汝幸而偶我,又何不幸而生今日之中国

( )

应为“如我辈钟情者”

完善

省略介词“于”,应为“又何不幸而生(于)今日之中国”

探究| 思维发展与提升

谏逐客书

结构图解

谏

逐

客

书

主旨探微

《谏逐客书》先叙述自秦穆公以来皆以客卿致强的历史,说明秦若无客卿的辅助则未必强大的道理;然后列举各种女、色、珠、玉虽非秦地所产却被喜爱的事实作比,说明秦王不应该重物而轻人。文章立意高深,始终围绕“大一统”的目标,从秦王统一天下的高度立论,正反论证,利害并举,说明用客卿强国的重要性。

文本特色

1.作者善用比喻,从而增强了议论的形象性和说服力

最突出的例子是用秦王取物的态度为喻,来说明秦王对客卿应该抱的态度和不可取的态度。如文中写道:“夫击瓮叩缶……适观而已矣。”这形象地说明了秦王想取得天下,在任人方面也应该弃退秦国那些平庸之辈,而取用异国的贤能之人。此外,用“太山不让土壤……故能就其深”为喻来说明“王者不却众庶,故能明其德”的道理;用“藉寇兵而赍盗粮”为喻来说明逐客是“资敌国”“益仇”的愚蠢行为,形象而具有说服力。

2.文章气势奔放,文采斐然

这与作者多用铺陈、夸饰手法和排比、对偶句子以及多选用华美辞藻有密切关系。如文中写秦国历史上“四君”因客卿的功劳而成事的情况,手法铺张,多用排比,对偶句显得文势充畅,并有音节之美。其中写惠王用张仪之计而在军事外交上取得了成功,就用了“拔、并、收、取、包、制、据、割、散、使、施”等动词,可见辞藻的丰富。文中写秦王为满足生活享受而取用了天下珍物一段,不仅手法铺张,句式多用排偶,文气充畅,言调谐美,不乏色乐珠玉等方面的华美辞藻,极富有文采。

与妻书

结构图解

?主旨探微

《与妻书》表达了作者对革命的忠诚和对妻子的挚爱,阐发了个人幸福与全民幸福的关系以及个人的亲人之爱要服从于革命需要的观点,表现了革命烈士为全国同胞争取自由、幸福而不惜牺牲个人幸福的崇高精神。

文本特色

1.记叙、议论、抒情相结合

本文以抒情为主,以情见长,兼及议论、记叙。作者把感夫妻之恩爱、愤国家之势弱、怜天下之离散、悲夫妻之死别的复杂思想感情融为一体,字里行间,或借景抒情,或通过描绘场景来抒情,或借议论来抒情,使文章充满了浓厚的感彩。

2.语言通俗、浅近、平易

本文语言朴实无华,情真意切,虽然通篇没有华丽的辞藻,却处处流露出对妻子的深情厚谊。

3.大量使用典故

文中的“眼成穿而骨化石”“独善其身”“司马春衫”“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”等语句都是用典,却毫无生涩之感。

【任务一】理解、感知文章内容。

活动1 李斯为什么要写这篇文章?他的目的达到了吗?

[提示]因为秦王下了逐客令,而李斯正在被逐之列,所以李斯写了这篇奏章,来分析逐客的错误和危害性。正是他的这篇奏章,让秦王取消了逐客令,并派人追回了回家途中的李斯。

活动2 林觉民在抒写“吾至爱汝”的感情时,主要回忆了哪几件事?作用分别是什么?

【答案】作者追忆了三件事:第一件事是夫妻谁先死的谈话,说明自己本不愿因先死而“留苦”给妻子;第二件事是新婚的甜蜜生活情景,说明自己“真真不能”忘记爱妻;第三件事是两次离家未能将实情告诉妻子的原因和心情,说明自己“至爱”妻子,怕妻子承受不起沉重的悲痛。这三件事的共同之处是都反映了作者对妻子的眷恋之深,为妻子着想无微不至。用事实说明自己绝不是一个无情的人,即“吾至爱汝”。

【任务二】感受李斯务求实效的语言和林觉民明晓大义的形象。

活动1 李斯说服秦王的策略,既表白了自己的忠心和大局观念,同时也达到了劝谏自救的目的。结合文本感受李斯犀利精辟的言辞。

[提示](1)避重就轻、缓和对立情绪。在李斯的叙述语境中,秦王还没有颁布逐客令,而只是自己听说大臣们有这样的建议,发表一点个人的看法而已。这种说服的高妙之处在于:第一,把批评的矛头从秦王身上移开,集中于大臣身上,这样避免了和秦王的直接对立。第二,使自己避开了抗命不遵的雷区,另一方面也为秦王收回成命铺好了台阶。

(2)谈古论今、用事实说话。运用了大量无可辩驳的事实来论证逐客之害和纳客之利。首先,他回顾历史,列举了秦国穆公、孝公、惠王、昭王重用客卿而民富国强的史实,来说明客卿对秦国的巨大贡献。其次,着眼现实。列举秦国今天所拥有的珍宝,秦王所喜爱的各色奇珍异宝,皆无一出自秦国,都来自诸侯六国,从侧面说明逐客令的荒唐与毫无道理。

(3)以美为刺、满足虚荣心。运用了许多谦卑和溢美之词,如开头一句“臣闻吏议逐客,窃以为过矣”。用一个“窃”字,摆出一种谦卑的姿态,去迎合秦王的强势心理;第二段,列举了穆公、孝公、惠王、昭王四代国君任用外籍人才所取得的成就,虽然这些都是历史事实,但李斯在行文中,特意采用了大量的排比句,营造了一种势不可挡的气势,有力地彰显了秦的强大;第三段,更是用铺张扬厉的笔法,极力铺陈各种奇珍异宝,这些宝物都是秦王征服诸侯雄霸天下的见证和标志,所以,列举得越多,就越能体现秦的强大与富饶。这实际上是一种委婉的歌颂, 迎合了秦王的好大喜功的本性。

活动2 有人用“大丈夫”和“小男人”肯定与褒奖林觉民,请结合文本,分析林觉民的形象,感受其家国两难全的情感。

【答案】(1)大丈夫——国之情怀。作者写道:“语云:仁者‘老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼’。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。”一个“为天下人”,一个“谋永福”已将他的凛然正义体现得淋漓尽致,即使自己将要奔赴战场,即使自己将要与妻儿阴阳永相隔,他心中依旧坚定“牺牲吾身与汝身之福利”可以为全国同胞“谋永福”。正是他的信任、信念、信仰支撑着他义无反顾地奔赴革命,英勇就义。

(2)小男人——家之念想。《与妻书》中“初婚三四个月,适冬之望日前后,窗外疏梅筛月影,依稀掩映;吾与(汝)并肩携手,低低切切,何事不语?何情不诉?及今思之,空余泪痕”的句子,便是最好的证明。通过林觉民的回忆,我们能体会到他们之间那份浓浓的琴瑟之音。他为了妻子的健康、幸福,情愿让她“先吾而死”,因为这样,将来自己就可以独受“丧妻之苦”而不让妻子去承担“失夫之痛”,这是何等至深至美的感情。书信中只是撷取了四个他们的生活片段:关于夫妻谁先死的争论;初婚时双栖之所的甜蜜生活;六七年前“逃家复归”之事;前十余日回家“呼酒买醉”的情景,但是林觉民对妻子深沉的爱是“不能以寸管形容之”的,他把对妻子的思念之情,说得淋漓尽致,令人牵衣顿足,柔肠寸断。

【任务三】体会文章中贯穿始终的至情至理,分析丰富的表达技巧。

活动1 《与妻书》中作者抒发的是夫妻之情,说明的却是国家大义,运用多变句式,情因理抒发得感人肺腑,理因情具有了很强的说服力和感染力。请加以分析。

[提示]《与妻书》中不仅有长短句相互交替,还多处运用对偶、排比等句式。从结构上给人耳目一新的感觉。如:“天灾可以死,盗贼可以死,瓜分之日可以死,奸官污吏虐民可以死,吾辈处今日之中国,国中无地无时不可以死。到那时使吾眼睁睁看汝死,或使汝眼睁睁看吾死,吾能之乎?抑汝能之乎?”该句前半部分如滚滚长江之水,排山倒海,让人感受到一种强烈的浩然之气,后半句笔势却突然放缓,让人深切地感受到“泪珠和笔墨齐下”的张力和节奏,给人极大的冲击。

活动2 请结合文本分析《谏逐客书》铺陈排比、气势雄辩的特点。

【答案】(1)《谏逐客书》在列举事实和申述道理时极尽铺张排比之能事,而且整篇文章一以贯之。这种铺张由一个接一个的排比句式组成。从文章的第二段开始,就首先铺陈了秦国在逐渐壮大富强的发展过程中众多客卿的功业,由四位国君唯才是用的史事组成一个大的排比,每个排比句式中,又彰显出铺张的痕迹。比如说到秦惠王用张仪之计,从西、北、南、东各个方向上的拓展来铺陈和展示张仪的作为。

(2)在说到秦王嬴政纳取异国之物为己所用时,则一气铺排了昆山之玉、随和之宝、明月之珠、太阿之剑、纤离之马、翠凤之旗、灵鼍之鼓等七件器物玩好,真可谓铺张中有排比,排比中见铺张。这种肆意的铺张和排比大有纵横家雄辩的气概,却很少有纵横家言辞中过分夸张渲染的习气。

(3)因为其所列论据皆有所依傍,比如昔者四位国君重用客卿的事件均与史实相符,而今秦王重物轻人的所为亦无虚构夸饰。恰恰由于铺陈中的角度、句式,用词中的同中有变,变中有同,所以铺陈虽多,但仍能一气贯通,完美地达到了恣肆与严谨的相得益彰、相辅相成。

1.下列句子中没有通假字的一项是 ( )

A.臣闻吏议逐客 B.向使四君却客而不内

C.河海不择细流 D.辛未三月念六夜四鼓

【答案】A

【解析】B.内,同“纳”,接纳。C.择,同“释”,舍弃。D.念,同“廿”,二十。

【答案】A

【解析】B.古义:向西。今义:方位词,西边。C.古义:幸福。今义:生活上的利益,特指对职工生活的照顾。D.古义:想象,揣摩。今义:模仿。

【答案】B

【解析】A、C、D都是名词作状语,B.形容词的意动用法。

4.下列句式与例句相同的一项是 ( )

例:西取由余于戎

A.陈胜者,阳城人也 B.不者,若属皆且为所虏

C.君子博学而日参省乎己 D.大王来何操

【答案】C

【解析】例句:状语后置。A.判断句。B.被动句。C.状语后置。D.宾语前置。

5.下列各句中与“必以告妾”省略成分相同的一项是( )

A.送客湓浦口 B.晋军函陵

C.将以衅钟 D.提刀而立,为之四顾

【答案】C

【解析】“必以告妾”中“以”后省略介词宾语“之”。C.“以”后省略介词宾语“之”。A.“湓浦口”前省略介词“于”。B.“军”后省略介词“于”。D.“提刀”前省略主语“庖丁”或“我”。

扩展| 审美鉴赏与创造

课内素材

写《与妻书》时,林觉民满怀悲壮,已下定慷慨赴死的决心,义无反顾,在信的第一句,他就毅然决然地告诉妻子“吾今以此书与汝永别矣!吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼”。写信时,他“泪珠和笔墨齐下,不能竟书而欲搁笔”,心中滋味无以言表。为“助天下人爱其所爱”“为天下人谋永福”,他置生死于度外,抛却与爱妻的儿女情长而“勇于就死”,大义凛然、无所畏惧地积极投身到推翻清政府黑暗腐朽统治的武装起义中。

【适用话题】“爱国与爱家”“真情大义”“生与义”等。

课外素材

江苏灌云县开山岛位于我国黄海前哨,面积仅有两个足球场大小。1986年,26岁的王继才接受了守岛任务,从此与妻子王仕花以海岛为家,与孤独相伴,在没水没电、植物都难以存活的孤岛上默默坚守,把青春年华全部献给了祖国的海防事业。之前接受守岛任务的人,最长的只坚持了13天,可王继才和王仕花在这里一守就是32年。升国旗是王继才和妻子在岛上每天都要做的事情。岛上风大且阳光强烈,一面国旗用不了一个月就会褪色脱线。为此,32年里,夫妻俩自掏腰包买了两百多面国旗。曾有人疑惑地问他们:两个人的小岛,升不升国旗有什么影响?

王继才的回答斩钉截铁:“守岛就是守国,开山岛再小,也是中国的国土,必须升国旗!”在孤岛生活,生活艰辛。粮食不够,王继才和王仕花就捡海螺和牡蛎充饥;淡水不足,他们就想办法收集雨水。父亲、母亲去世,他们不在身边;大女儿出嫁,曾承诺一定出现的王继才还是忍痛缺席,只能在大海边对着女儿的照片哭泣。

【适用话题】“家国情怀”“无私奉献”“平凡与不平凡”等。

导读:闭上眼睛,此刻,我仿佛看到,虎门要塞,关天培誓死斩英寇,壮烈殉国;我仿佛听见,五四青年在红橘绿柳旁高呼:誓死力争,还我青岛;我仿佛触到了天安门广场那凝聚无数烈士鲜血与荣耀的人民英雄纪念碑;我仿佛感受到脚下九百六十万平方公里的土地里奔腾不息的血液,氤氲着家与国的芳香。五千年的历史文化传承,永恒不变的是那颗念国顾家的赤子之心。

在大历史中感受爱国力量

盛玉雷

2019年国庆期间,三部主旋律电影观影总人次、总票房均创下国庆档新高。其中,电影《我和我的祖国》上映7天,票房就突破了20亿元,刷新了国庆档票房的历史纪录。掀起这股全民观影潮的,是观众的浓浓爱国情、拳拳爱国心。

从开国大典的紧张前夜到香港回归的分秒必争,从知悉原子弹爆炸后的深情对视到国庆阅兵中的独自返航,从女排夺冠时的上海里弄到全民迎奥运的北京市井……这部以70年国庆献礼为主题、以重现宏大事件为脉络、以七个导演七个故事合力完成的主旋律电影叫好又叫座,打破了人们对主旋律电影的刻板印象,也打动了无数观众。两个半小时的镜头,浓缩的是中华人民共和国的历史,对准的却是“你”和“我”的生活。

让历史在共识和共鸣之中产生共情,无疑是主旋律电影追求的最佳效果。《我和我的祖国》的高明之处,就在于将镜头继续向前推进,聚焦一张张面孔、一个个名字、一段段往事。他们都在以自己的方式亲历国家的历史巨变,体验生活的日新月异。正因如此,电影所呈现的历史,是可爱又鲜活的历史,是呈现于银幕上的烟火味儿的历史,是唠起嗑来有板有眼、聊起天来有笑有泪的历史。

70年,在人类历史上不过是短暂一瞬,但对一个人来说可能就是完整一生,每个人或多或少都有一种身处当中的“历史感”。和电影想表达的内容一样,国庆前夕人民日报评论版组织了一场“我为祖国添块砖”的征文活动。在收到的来稿中,有“惊天动地事”,也有“隐姓埋名人”。一名基层的畜牧兽医暴雨中走了40里山路,尽管“路断了,不去也没人说你”,但“每月拿着国家的一份工资,怎么能不好好工作呢”;一名普通战士落选了国庆阅兵方阵,用更加刻苦的训练诠释“哪里不是阅兵场”……国家是抽象的也是具体的,是宏大的也是微观的,无论是电影画面还是文字笔墨,这些作品拥抱的是祖国,讲述的是实实在在的“人”。

七个故事的合称是《我和我的祖国》,70年历史进程何尝不也是“我”和“我的祖国”?电影透过一个个大事件中的小故事,传递个人与国家之间的深刻联结,彰显家国情怀的现实力量,引发“原来历史还可以这样讲”的思考。影片中,一次升旗,紧张筹备是爱国,八方驰援也是爱国;一场相遇,独自告白是深情,“眼神里都是戏”更在于诠释伟大的源头。不管是隐姓埋名的科研工作者、默默奉献的空军飞行员、埋头苦练的护旗手,还是怦然心动的小男孩、内心柔软的中年人、传递希望的老年人,每个普通人都有着举足轻重的分量。

浏览影评就会发现,观影后有人久久伫立,有人热泪盈眶,有人陷入沉思。正如一名观众的留言,“你的名字,我们不知道;我们的国家,因你而强”,那些平凡时刻,构成了国家的历史,也定义了我们的人生。【赏析】文章对《我和我的祖国》的内容及票房进行简要介绍,这部电影彰显家国情怀的现实力量。这部电影如此红火的原因,取决于我们民族和这个时代的审美愿望、审美能力和审美水平,审美的背后蕴藏着巨大的价值诉求,蕴藏着价值的系统与序列。这部电影书写我们七十年的历史,让我们在熟悉历史进程的同时,凸显出我们的幸福生活来之不易。

爱国是本分,报国是职责

李 斌

去新疆旅行,有两面写满人名的墙让人印象深刻。

一面在昭苏县昭苏镇吐格勒勤村的灯塔知青馆,名为“高原永远不会忘记你们”,密密麻麻而又整齐有序地记录着近千个名字。20世纪60年代末,北京、上海、江苏、乌鲁木齐、伊宁等地的知青分批进驻昭苏高原,与当地各族群众一起发展农牧业生产,为保卫边疆、建设边疆做出巨大贡献。“滚一身泥巴,炼一颗红心”,历史记住了他们。

一面在尼勒克县的乔尔玛烈士陵园,完整记载着为修建独库公路而牺牲的168名烈士。20世纪70年代,数万名筑路官兵为修建横跨天山的独库公路奋战10年,硬是在黄羊都难插脚的悬崖绝壁间开辟大路,在冰天雪地的达坂上凿通隧道,创造了我国公路建设史上的奇迹。168名筑路官兵为此献出了宝贵的生命,年龄最小的只有16岁。雪岭云杉,成为他们最美芳华的见证。

“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。”先辈们的付出与奉献,早已凝结为昭苏高原的水草丰美、独库公路的景色奇绝。灼灼年华,熠熠成就,无数青春之约,共同引向今天的幸福生活。我们所拥有的一切,无不凝聚着英烈们的巨大牺牲,浸透着前辈们的艰辛打拼。一代代人英雄般的壮举,正如灯塔一样,为后来的航行者照亮远方;又像极了穿越峰峦的天路,引领新的跋涉者直抵峰巅。碧血丹心的爱国之情、豪情干云的强国之志、舍我其谁的报国之行,在时代洪流中挺立起家国大义,为实现民族复兴聚合起永葆初心、奋斗前行的强大能量。

和平年代,战火硝烟早已远去。从“芯片上虽然没有印国旗,但芯片是有国籍的”,到“青春不只是眼前的潇洒,也有家国与边关”,爱国与奉献依然是无数中华儿女心中的守望。历史告诉我们,从来就没有一蹴而就的伟业,从来也没有风和日丽的通途;没有崇高品质的托举,我们一定难以抵达梦寐以求的美好生活。爱国主义精神,是安邦定国的宝贵财富。每一个伟大的民族,无不从爱国主义中寻找精神的给养。砥砺骨子里的爱国情愫、信仰之光、奋斗激情,我们必能以英风浩气引航民族复兴的关键一程。

爱国是本分,报国是职责。就在近日,8名“共和国勋章”建议人选、28名国家荣誉称号建议人选公示。于敏为氢弹研制隐姓埋名二十八载,张富清深藏功名为贫困山区奉献一生,袁隆平数十年致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广……为什么他们的追求并不功利?因为他们胸怀祖国、志在四方。为什么他们的选择并不艰难?因为他们心有大我、至诚报国。透过一位位模范人物,爱国的意蕴、职责的分量,不言自明。以他们为标杆,在国家坐标中明辨个体责任,在忠诚担当中展现个人作为,把见贤思齐、崇德向善的力量转化为谋富强、图复兴、聚福祉的生动实践,唤醒的必是深藏于民众之中的复兴伟力。

爱国是最高的品德,报国是最大的成功。一个人的事业格局,因为自觉与国家需要和民族命运相结合而倍显雄伟。一个时代的气质品格,因为千百万人以身许国、无私奉献而光芒万丈。为着祖国驰而不息奋斗,将书写无限精彩。

【赏析】文章先回顾先辈们的付出与奉献,进而肯定爱国主义在当今中国的重要价值。文章引用恰当,文采斐然,多用排比增强语势,读来铿锵有力、振奋人心。讲述两面写满人名的墙的故事,生动形象地引出爱国主题。深情的讲述、细腻的描绘,具有很强的感染力,让人读来深感震撼。通过新近发生的热点事件,引出于敏、张富清、袁隆平等典型人物的事例来阐释文章论点,极具说服力。连用设问,仿佛每一句都问在读者心里,振聋发聩、深化主旨。

推荐阅读:

《爱国,从不曾遥远》刘倩

《涵养爱国情怀》闫建卓

文言文特殊句式之省略句

考点链接

省略句一般指文言文中省略了某些词或某些成分的句子。省略方式与现代汉语相同,都是承前省、蒙后省、对话省,但省略的成分却要广阔得多,主要有主语省略、谓语省略、宾语省略、介词省略等。如《与妻书》中“汝幸而偶我,又何不幸而生今日之中国”一句,省略了介词“于”。文言文省略句仍然是文言文阅读考查的重要内容之一,高考对省略句的考查主要通过翻译来实现。

典题在线

(2018·全国卷Ⅱ)阅读下面的文言文,完成后面的题。

王涣字稚子,广汉郪人也。父顺,安定太守。涣少好侠,尚气力,数通剽轻少年。晚而改节,敦儒学,习《尚书》,读律令,略举大义。为太守陈宠功曹,当职割断,不避豪右。宠风声大行,入为大司农。和帝问曰:“在郡何以为理?”宠顿首谢曰:“臣任功曹王涣以简贤选能,主簿镡显拾遗补阙,臣奉宣诏书而已。”帝大悦,涣由此显名。州举茂才,除温令。县多奸猾,积为人患。涣以方略讨击,悉诛之。境内清夷,商人露宿于道。其有放牛者,辄云以属稚子,终无侵犯。

在温三年,迁兖州刺史,绳正部郡,风威大行。后坐考妖言不实论。岁余,征拜侍御史。永元十五年,从驾南巡,还为洛阳令。以平正居身,得宽猛之宜。其冤嫌久讼,历政所不断,法理所难平者,莫不曲尽情诈,压塞群疑。又能以谲数发擿奸伏。京师称叹,以为涣有神算。元兴元年,病卒。百姓市道莫不咨嗟。男女老壮皆相与赋敛,致奠醊以千数。涣丧西归,道经弘农,民庶皆设盘案于路。吏问其故,咸言平常持米到洛,为卒司所抄,恒亡其半。自王君在事,不见侵枉,故来报恩。其政化怀物如此。民思其德,为立祠安阳亭西,每食辄弦歌而荐之。延熹中,桓帝事黄老道,悉毁诸房祀,唯特诏密县存故太傅卓茂庙,洛阳留王涣祠焉。

自涣卒后,连诏三公特选洛阳令,皆不称职。永和中,以剧令勃海任峻补之。峻擢用文武吏,皆尽其能,纠剔奸盗,不得旋踵,一岁断狱,不过数十,威风猛于涣,而文理不及之。峻字叔高,终于太山太守。

(选自《后汉书·王涣传》)

把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

1.民思其德,为立祠安阳亭西,每食辄弦歌而荐之。

【答案】百姓思念王涣的恩德,在安阳亭西为他建造祠堂,每到进食时就奏乐歌咏而祭祀他。

2.一岁断狱,不过数十,威风猛于涣,而文理不及之。

【答案】一年间的断案,不过几十件,声威超过王涣,而在条理方面比不上他。

【解析】(1)句中务必落实的有“思”“德”“荐”及省略句及状语后置句“为(其)立祠(于)安阳亭西”。(2)句中重点落实的有“岁”“狱”“于”“文理”“及”。

【参考译文】

王涣字稚子,是广汉郪县人。父亲王顺,是安定太守。王涣年少时喜好行侠,崇尚武力,与强悍轻捷的少年交往频繁。后来才改变了自己的操行,重视儒学,学习《尚书》,研读律令,大体能明晓其主要思想。(王涣)担任太守陈宠的功曹,对自己的职责认真负责,敢于决断,即使对豪强大户也决不留情。陈宠名声大震,被提升到朝中任大司农。汉和帝问(陈宠):“你在郡中是用什么办法治理政务的?”陈宠叩头回答说:“臣任用功曹王涣,让他选拔有才能的人;又让主簿镡显弥补纠正有漏洞的地方,我不过是奉命宣读皇上您的诏书罢了。”

和帝十分高兴,王涣从此知名。州里举荐(王涣为)茂才,(并让他)做温县县令。温县境内有很多奸猾之徒,长期以来成了当地人的大患。王涣采取策略加以讨伐打击,把他们全都杀了。县境内安定太平,有的商人就在外面过夜。那些放牛的人,经常说将牛交给王涣了,始终没有发生互相侵犯的事。(王涣)在温县三年(担任温县县令后),升为兖州刺史,(他)纠正所属郡县,声名大震。后来由于审问妖妄言论不符合实情而被定罪。一年多以后,又被征召任命为侍御史。永元十五年(103年),(王涣)随从皇帝南巡,返回后担任洛阳令。(王涣)以办事清平公正严格要求自己,处理案件也宽严得当。

那些长期诉讼的冤案疑案,历任官员所不能判决,按法律情理难以彰明的案件,(王涣)无不弄清真伪,消除大家的疑虑。同时(他)还用巧妙的办法,多次揭发和暴露隐秘的坏人坏事。京城的人都称颂叹服,认为王涣有神妙的计谋。元兴元年(105年),(王涣)病死。无论是城市居民还是行旅之人没有不叹息的。男女老少都共同集资,上千人为他举行祭奠。王涣的灵柩向西运回家乡,路过弘农县,老百姓都在路旁摆设盘案加以祭奠。官吏问这样做的缘故,(老百姓)都说平常带米到洛阳,被士卒衙门所盘剥,经常要损失一半。自从王涣任洛阳令后,不再有官吏掠夺侵扰的事情了,所以前来报答他的恩情。

王涣政治教化令人怀念感激达到这样的地步。百姓思念王涣的恩德,在安阳亭西为他建造祠堂,每到进食时就奏乐歌咏祭祀他。延熹年间,桓帝信奉用黄老学说,将所有的祠堂全部毁去,唯独专门下诏书要密县保留原太傅卓茂的庙,洛阳保留王涣的祠堂。自从王涣去世以后,皇帝连续下诏书给三公,要他们专门挑选洛阳令,但挑出来的都不称职。永和年间,(朝廷)任命剧县县令勃海人任峻为洛阳令。任峻选拔文武官吏,充分发挥这些人的才能,(这些人)检举剪除奸恶盗贼,绝不畏避退缩。一年间的断案,不过几十件,声威超过王涣,而在条理方面比不上他。任峻字叔高,最后在太山太守任上逝世。

技法攻略

步骤一:认真阅读需要翻译的句子,遇到根据上下文意思读不通的情况,应该考虑是否存在省略情况。

步骤二:确定为省略句后,根据具体语境,辨别其省略了什么内容。

步骤三:结合句子情况,补出省略成分,再对全句进行完整翻译。

积累| 文化传承与理解

【文化常识】

书

古代的一种文体,即书信。书,上书,古代臣子向帝王陈述意见的一种公文文体。亲朋间往来的信件也称为“书”。为加以区别,前者一般称为“上书”或“奏书”,属公牍文的“奏疏”,如《论贵粟疏》。后者单称“书”或“书札”“书简”“书牍”,如《报任安书》。古人的信函又叫“尺牍”或“信札”,是一种应用性文体,多记事陈情。尺牍文学功能多种多样:可以抒情,如司马迁的《报任安书》、林觉民的《与妻书》;也可以写景,如吴均的《与朱元思书》;可以写私人化的事件和感情,如嵇康的《与山巨源绝交书》;也可以进谒显贵,勉励后学,形成别具特色的书牍文传统。

【国学经典】

听言不可不察。不察则善不善不分。善不善不分,乱莫大焉。——《吕氏春秋》

[明理知义]对听来的话一定要详细地考察,不考察就可能会分不清好坏,分不清好坏,就会酿成大祸。

[成长启示]在听取别人意见的时候,一定要有自己的思考。不能人云亦云,盲目听从他人的意见。

文白对译

谏逐客书

李 斯

与妻书

林觉民

11 谏逐客书 *与妻书

1.注意把握感情线索,体会作者写作时复杂的心理和崇高的思想境界。

2.体会两篇文章在态度、语气、表达方式、语体选择上的差异。

1.理清文章的思路,了解文章记叙、议论、抒情相结合的手法。

2.体会从正面论述,摆事实、讲道理,得出结论,再从反面论述,摆事实、讲道理,得出结论的特点。

预习| 语言构建与运用

作者简介

主张先法后王——李斯

李斯(?—前208),秦朝著名政治家、文学家和书法家。反对分封制度,坚持郡县制。主张焚烧民间收藏的《诗》《书》等诸子学说,禁止私学,以加强思想统治。参与制定法律,统一车轨、文字、度量衡制度。李斯的政治主张的实施,对中国历史产生了深远的影响,奠定了中国两千多年封建专制的基本格局。秦始皇死后,李斯勾结内官赵高伪造遗诏,迫令公子扶苏自杀,拥立胡亥为二世皇帝,后为赵高所忌,被腰斩于咸阳。

不负天下,但负一人——林觉民

林觉民(1887—1911),中国民主革命者。字意洞,号抖飞,又号天外生,福建闽县(今福州)人。14岁进福建高等学堂,毕业后到日本留学,加入同盟会,从事革命活动。宣统三年(1911年)得黄兴、赵声通知,回国约集福建同志参加广州起义(黄花岗之役),随黄兴攻打总督衙门,受伤被捕,从容就义。为黄花岗七十二烈士之一。

写作背景

《谏逐客书》:据《史记·李斯列传》记载,韩国派水工郑国游说秦王嬴政(即后来的秦始皇),倡言凿渠溉田,企图耗费秦国人力而不能攻韩,以实施“疲秦计划”。事被发觉,秦王嬴政听信宗室大臣的进言,认为来秦的客卿大抵都想游间于秦,就下令驱逐客卿。李斯也在被驱逐之列,尽管惶恐不安,但他在临行前主动上书劝说秦王不要逐客,写下了流传千古的《谏逐客书》。

《与妻书》:1911年4月27日,广州起义爆发。在攻打两广督署衙门的敢死队中就有林觉民,起义失败后林觉民英勇就义。就在广州起义前三天,即1911年4月24日(夏历三月二十六日)夜,林觉民写下两封绝笔信,一封写给父亲(《禀父书》),一封写给妻子(《与妻书》)。本文就是写给妻子的那封绝笔书,题目是后人加上的。形式上是一封书信,实际上却是一篇感情真挚、说理深刻、感人至深的抒情散文。

同“纵”,即合纵,指六国联合抗秦

同“纳”,接纳

同“悦”,喜悦,喜爱

同“释”,舍弃

同“借”,借给

谏逐客书

通假字

动词,拆散

动词,飘散

动词,拒绝

动词,退回

动词,回头

官员通称。

下级官员。

私下。

偷窃。

社会安定。

治理。

向西。

方位词,西边。

延续。

施加。

这。

判断词,是。

得到。

给予;达到;实现。

向西,向东

像蚕一样

使……来

使……转移,使……改变

使……愉快

特殊句式

1.状语后置

西取由余于戎 ( )

使……强大

使……彰明,显示

看轻

应为“西于戎取由余”

同“够”,能够

同“廿”,二十

与妻书

通假字

动词,怀孕,身孕

名词,自己、自身

名词,身体

动词,告诉

动词,说

连词,因此

介词,用

介词,把

连词,因为

连词,表修饰

幸福。

生活上的利益,特指对职工生活的照顾。

想象,揣摩。

模仿。

像分瓜一样

老,敬爱。幼,爱护

婚配,嫁给

使……完毕

使……尽

以……为乐

特殊句式

1.状语后置

钟情如我辈者 ( )

2.省略句

汝幸而偶我,又何不幸而生今日之中国

( )

应为“如我辈钟情者”

完善

省略介词“于”,应为“又何不幸而生(于)今日之中国”

探究| 思维发展与提升

谏逐客书

结构图解

谏

逐

客

书

主旨探微

《谏逐客书》先叙述自秦穆公以来皆以客卿致强的历史,说明秦若无客卿的辅助则未必强大的道理;然后列举各种女、色、珠、玉虽非秦地所产却被喜爱的事实作比,说明秦王不应该重物而轻人。文章立意高深,始终围绕“大一统”的目标,从秦王统一天下的高度立论,正反论证,利害并举,说明用客卿强国的重要性。

文本特色

1.作者善用比喻,从而增强了议论的形象性和说服力

最突出的例子是用秦王取物的态度为喻,来说明秦王对客卿应该抱的态度和不可取的态度。如文中写道:“夫击瓮叩缶……适观而已矣。”这形象地说明了秦王想取得天下,在任人方面也应该弃退秦国那些平庸之辈,而取用异国的贤能之人。此外,用“太山不让土壤……故能就其深”为喻来说明“王者不却众庶,故能明其德”的道理;用“藉寇兵而赍盗粮”为喻来说明逐客是“资敌国”“益仇”的愚蠢行为,形象而具有说服力。

2.文章气势奔放,文采斐然

这与作者多用铺陈、夸饰手法和排比、对偶句子以及多选用华美辞藻有密切关系。如文中写秦国历史上“四君”因客卿的功劳而成事的情况,手法铺张,多用排比,对偶句显得文势充畅,并有音节之美。其中写惠王用张仪之计而在军事外交上取得了成功,就用了“拔、并、收、取、包、制、据、割、散、使、施”等动词,可见辞藻的丰富。文中写秦王为满足生活享受而取用了天下珍物一段,不仅手法铺张,句式多用排偶,文气充畅,言调谐美,不乏色乐珠玉等方面的华美辞藻,极富有文采。

与妻书

结构图解

?主旨探微

《与妻书》表达了作者对革命的忠诚和对妻子的挚爱,阐发了个人幸福与全民幸福的关系以及个人的亲人之爱要服从于革命需要的观点,表现了革命烈士为全国同胞争取自由、幸福而不惜牺牲个人幸福的崇高精神。

文本特色

1.记叙、议论、抒情相结合

本文以抒情为主,以情见长,兼及议论、记叙。作者把感夫妻之恩爱、愤国家之势弱、怜天下之离散、悲夫妻之死别的复杂思想感情融为一体,字里行间,或借景抒情,或通过描绘场景来抒情,或借议论来抒情,使文章充满了浓厚的感彩。

2.语言通俗、浅近、平易

本文语言朴实无华,情真意切,虽然通篇没有华丽的辞藻,却处处流露出对妻子的深情厚谊。

3.大量使用典故

文中的“眼成穿而骨化石”“独善其身”“司马春衫”“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”等语句都是用典,却毫无生涩之感。

【任务一】理解、感知文章内容。

活动1 李斯为什么要写这篇文章?他的目的达到了吗?

[提示]因为秦王下了逐客令,而李斯正在被逐之列,所以李斯写了这篇奏章,来分析逐客的错误和危害性。正是他的这篇奏章,让秦王取消了逐客令,并派人追回了回家途中的李斯。

活动2 林觉民在抒写“吾至爱汝”的感情时,主要回忆了哪几件事?作用分别是什么?

【答案】作者追忆了三件事:第一件事是夫妻谁先死的谈话,说明自己本不愿因先死而“留苦”给妻子;第二件事是新婚的甜蜜生活情景,说明自己“真真不能”忘记爱妻;第三件事是两次离家未能将实情告诉妻子的原因和心情,说明自己“至爱”妻子,怕妻子承受不起沉重的悲痛。这三件事的共同之处是都反映了作者对妻子的眷恋之深,为妻子着想无微不至。用事实说明自己绝不是一个无情的人,即“吾至爱汝”。

【任务二】感受李斯务求实效的语言和林觉民明晓大义的形象。

活动1 李斯说服秦王的策略,既表白了自己的忠心和大局观念,同时也达到了劝谏自救的目的。结合文本感受李斯犀利精辟的言辞。

[提示](1)避重就轻、缓和对立情绪。在李斯的叙述语境中,秦王还没有颁布逐客令,而只是自己听说大臣们有这样的建议,发表一点个人的看法而已。这种说服的高妙之处在于:第一,把批评的矛头从秦王身上移开,集中于大臣身上,这样避免了和秦王的直接对立。第二,使自己避开了抗命不遵的雷区,另一方面也为秦王收回成命铺好了台阶。

(2)谈古论今、用事实说话。运用了大量无可辩驳的事实来论证逐客之害和纳客之利。首先,他回顾历史,列举了秦国穆公、孝公、惠王、昭王重用客卿而民富国强的史实,来说明客卿对秦国的巨大贡献。其次,着眼现实。列举秦国今天所拥有的珍宝,秦王所喜爱的各色奇珍异宝,皆无一出自秦国,都来自诸侯六国,从侧面说明逐客令的荒唐与毫无道理。

(3)以美为刺、满足虚荣心。运用了许多谦卑和溢美之词,如开头一句“臣闻吏议逐客,窃以为过矣”。用一个“窃”字,摆出一种谦卑的姿态,去迎合秦王的强势心理;第二段,列举了穆公、孝公、惠王、昭王四代国君任用外籍人才所取得的成就,虽然这些都是历史事实,但李斯在行文中,特意采用了大量的排比句,营造了一种势不可挡的气势,有力地彰显了秦的强大;第三段,更是用铺张扬厉的笔法,极力铺陈各种奇珍异宝,这些宝物都是秦王征服诸侯雄霸天下的见证和标志,所以,列举得越多,就越能体现秦的强大与富饶。这实际上是一种委婉的歌颂, 迎合了秦王的好大喜功的本性。

活动2 有人用“大丈夫”和“小男人”肯定与褒奖林觉民,请结合文本,分析林觉民的形象,感受其家国两难全的情感。

【答案】(1)大丈夫——国之情怀。作者写道:“语云:仁者‘老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼’。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。”一个“为天下人”,一个“谋永福”已将他的凛然正义体现得淋漓尽致,即使自己将要奔赴战场,即使自己将要与妻儿阴阳永相隔,他心中依旧坚定“牺牲吾身与汝身之福利”可以为全国同胞“谋永福”。正是他的信任、信念、信仰支撑着他义无反顾地奔赴革命,英勇就义。

(2)小男人——家之念想。《与妻书》中“初婚三四个月,适冬之望日前后,窗外疏梅筛月影,依稀掩映;吾与(汝)并肩携手,低低切切,何事不语?何情不诉?及今思之,空余泪痕”的句子,便是最好的证明。通过林觉民的回忆,我们能体会到他们之间那份浓浓的琴瑟之音。他为了妻子的健康、幸福,情愿让她“先吾而死”,因为这样,将来自己就可以独受“丧妻之苦”而不让妻子去承担“失夫之痛”,这是何等至深至美的感情。书信中只是撷取了四个他们的生活片段:关于夫妻谁先死的争论;初婚时双栖之所的甜蜜生活;六七年前“逃家复归”之事;前十余日回家“呼酒买醉”的情景,但是林觉民对妻子深沉的爱是“不能以寸管形容之”的,他把对妻子的思念之情,说得淋漓尽致,令人牵衣顿足,柔肠寸断。

【任务三】体会文章中贯穿始终的至情至理,分析丰富的表达技巧。

活动1 《与妻书》中作者抒发的是夫妻之情,说明的却是国家大义,运用多变句式,情因理抒发得感人肺腑,理因情具有了很强的说服力和感染力。请加以分析。

[提示]《与妻书》中不仅有长短句相互交替,还多处运用对偶、排比等句式。从结构上给人耳目一新的感觉。如:“天灾可以死,盗贼可以死,瓜分之日可以死,奸官污吏虐民可以死,吾辈处今日之中国,国中无地无时不可以死。到那时使吾眼睁睁看汝死,或使汝眼睁睁看吾死,吾能之乎?抑汝能之乎?”该句前半部分如滚滚长江之水,排山倒海,让人感受到一种强烈的浩然之气,后半句笔势却突然放缓,让人深切地感受到“泪珠和笔墨齐下”的张力和节奏,给人极大的冲击。

活动2 请结合文本分析《谏逐客书》铺陈排比、气势雄辩的特点。

【答案】(1)《谏逐客书》在列举事实和申述道理时极尽铺张排比之能事,而且整篇文章一以贯之。这种铺张由一个接一个的排比句式组成。从文章的第二段开始,就首先铺陈了秦国在逐渐壮大富强的发展过程中众多客卿的功业,由四位国君唯才是用的史事组成一个大的排比,每个排比句式中,又彰显出铺张的痕迹。比如说到秦惠王用张仪之计,从西、北、南、东各个方向上的拓展来铺陈和展示张仪的作为。

(2)在说到秦王嬴政纳取异国之物为己所用时,则一气铺排了昆山之玉、随和之宝、明月之珠、太阿之剑、纤离之马、翠凤之旗、灵鼍之鼓等七件器物玩好,真可谓铺张中有排比,排比中见铺张。这种肆意的铺张和排比大有纵横家雄辩的气概,却很少有纵横家言辞中过分夸张渲染的习气。

(3)因为其所列论据皆有所依傍,比如昔者四位国君重用客卿的事件均与史实相符,而今秦王重物轻人的所为亦无虚构夸饰。恰恰由于铺陈中的角度、句式,用词中的同中有变,变中有同,所以铺陈虽多,但仍能一气贯通,完美地达到了恣肆与严谨的相得益彰、相辅相成。

1.下列句子中没有通假字的一项是 ( )

A.臣闻吏议逐客 B.向使四君却客而不内

C.河海不择细流 D.辛未三月念六夜四鼓

【答案】A

【解析】B.内,同“纳”,接纳。C.择,同“释”,舍弃。D.念,同“廿”,二十。

【答案】A

【解析】B.古义:向西。今义:方位词,西边。C.古义:幸福。今义:生活上的利益,特指对职工生活的照顾。D.古义:想象,揣摩。今义:模仿。

【答案】B

【解析】A、C、D都是名词作状语,B.形容词的意动用法。

4.下列句式与例句相同的一项是 ( )

例:西取由余于戎

A.陈胜者,阳城人也 B.不者,若属皆且为所虏

C.君子博学而日参省乎己 D.大王来何操

【答案】C

【解析】例句:状语后置。A.判断句。B.被动句。C.状语后置。D.宾语前置。

5.下列各句中与“必以告妾”省略成分相同的一项是( )

A.送客湓浦口 B.晋军函陵

C.将以衅钟 D.提刀而立,为之四顾

【答案】C

【解析】“必以告妾”中“以”后省略介词宾语“之”。C.“以”后省略介词宾语“之”。A.“湓浦口”前省略介词“于”。B.“军”后省略介词“于”。D.“提刀”前省略主语“庖丁”或“我”。

扩展| 审美鉴赏与创造

课内素材

写《与妻书》时,林觉民满怀悲壮,已下定慷慨赴死的决心,义无反顾,在信的第一句,他就毅然决然地告诉妻子“吾今以此书与汝永别矣!吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼”。写信时,他“泪珠和笔墨齐下,不能竟书而欲搁笔”,心中滋味无以言表。为“助天下人爱其所爱”“为天下人谋永福”,他置生死于度外,抛却与爱妻的儿女情长而“勇于就死”,大义凛然、无所畏惧地积极投身到推翻清政府黑暗腐朽统治的武装起义中。

【适用话题】“爱国与爱家”“真情大义”“生与义”等。

课外素材

江苏灌云县开山岛位于我国黄海前哨,面积仅有两个足球场大小。1986年,26岁的王继才接受了守岛任务,从此与妻子王仕花以海岛为家,与孤独相伴,在没水没电、植物都难以存活的孤岛上默默坚守,把青春年华全部献给了祖国的海防事业。之前接受守岛任务的人,最长的只坚持了13天,可王继才和王仕花在这里一守就是32年。升国旗是王继才和妻子在岛上每天都要做的事情。岛上风大且阳光强烈,一面国旗用不了一个月就会褪色脱线。为此,32年里,夫妻俩自掏腰包买了两百多面国旗。曾有人疑惑地问他们:两个人的小岛,升不升国旗有什么影响?

王继才的回答斩钉截铁:“守岛就是守国,开山岛再小,也是中国的国土,必须升国旗!”在孤岛生活,生活艰辛。粮食不够,王继才和王仕花就捡海螺和牡蛎充饥;淡水不足,他们就想办法收集雨水。父亲、母亲去世,他们不在身边;大女儿出嫁,曾承诺一定出现的王继才还是忍痛缺席,只能在大海边对着女儿的照片哭泣。

【适用话题】“家国情怀”“无私奉献”“平凡与不平凡”等。

导读:闭上眼睛,此刻,我仿佛看到,虎门要塞,关天培誓死斩英寇,壮烈殉国;我仿佛听见,五四青年在红橘绿柳旁高呼:誓死力争,还我青岛;我仿佛触到了天安门广场那凝聚无数烈士鲜血与荣耀的人民英雄纪念碑;我仿佛感受到脚下九百六十万平方公里的土地里奔腾不息的血液,氤氲着家与国的芳香。五千年的历史文化传承,永恒不变的是那颗念国顾家的赤子之心。

在大历史中感受爱国力量

盛玉雷

2019年国庆期间,三部主旋律电影观影总人次、总票房均创下国庆档新高。其中,电影《我和我的祖国》上映7天,票房就突破了20亿元,刷新了国庆档票房的历史纪录。掀起这股全民观影潮的,是观众的浓浓爱国情、拳拳爱国心。

从开国大典的紧张前夜到香港回归的分秒必争,从知悉原子弹爆炸后的深情对视到国庆阅兵中的独自返航,从女排夺冠时的上海里弄到全民迎奥运的北京市井……这部以70年国庆献礼为主题、以重现宏大事件为脉络、以七个导演七个故事合力完成的主旋律电影叫好又叫座,打破了人们对主旋律电影的刻板印象,也打动了无数观众。两个半小时的镜头,浓缩的是中华人民共和国的历史,对准的却是“你”和“我”的生活。

让历史在共识和共鸣之中产生共情,无疑是主旋律电影追求的最佳效果。《我和我的祖国》的高明之处,就在于将镜头继续向前推进,聚焦一张张面孔、一个个名字、一段段往事。他们都在以自己的方式亲历国家的历史巨变,体验生活的日新月异。正因如此,电影所呈现的历史,是可爱又鲜活的历史,是呈现于银幕上的烟火味儿的历史,是唠起嗑来有板有眼、聊起天来有笑有泪的历史。

70年,在人类历史上不过是短暂一瞬,但对一个人来说可能就是完整一生,每个人或多或少都有一种身处当中的“历史感”。和电影想表达的内容一样,国庆前夕人民日报评论版组织了一场“我为祖国添块砖”的征文活动。在收到的来稿中,有“惊天动地事”,也有“隐姓埋名人”。一名基层的畜牧兽医暴雨中走了40里山路,尽管“路断了,不去也没人说你”,但“每月拿着国家的一份工资,怎么能不好好工作呢”;一名普通战士落选了国庆阅兵方阵,用更加刻苦的训练诠释“哪里不是阅兵场”……国家是抽象的也是具体的,是宏大的也是微观的,无论是电影画面还是文字笔墨,这些作品拥抱的是祖国,讲述的是实实在在的“人”。

七个故事的合称是《我和我的祖国》,70年历史进程何尝不也是“我”和“我的祖国”?电影透过一个个大事件中的小故事,传递个人与国家之间的深刻联结,彰显家国情怀的现实力量,引发“原来历史还可以这样讲”的思考。影片中,一次升旗,紧张筹备是爱国,八方驰援也是爱国;一场相遇,独自告白是深情,“眼神里都是戏”更在于诠释伟大的源头。不管是隐姓埋名的科研工作者、默默奉献的空军飞行员、埋头苦练的护旗手,还是怦然心动的小男孩、内心柔软的中年人、传递希望的老年人,每个普通人都有着举足轻重的分量。

浏览影评就会发现,观影后有人久久伫立,有人热泪盈眶,有人陷入沉思。正如一名观众的留言,“你的名字,我们不知道;我们的国家,因你而强”,那些平凡时刻,构成了国家的历史,也定义了我们的人生。【赏析】文章对《我和我的祖国》的内容及票房进行简要介绍,这部电影彰显家国情怀的现实力量。这部电影如此红火的原因,取决于我们民族和这个时代的审美愿望、审美能力和审美水平,审美的背后蕴藏着巨大的价值诉求,蕴藏着价值的系统与序列。这部电影书写我们七十年的历史,让我们在熟悉历史进程的同时,凸显出我们的幸福生活来之不易。

爱国是本分,报国是职责

李 斌

去新疆旅行,有两面写满人名的墙让人印象深刻。

一面在昭苏县昭苏镇吐格勒勤村的灯塔知青馆,名为“高原永远不会忘记你们”,密密麻麻而又整齐有序地记录着近千个名字。20世纪60年代末,北京、上海、江苏、乌鲁木齐、伊宁等地的知青分批进驻昭苏高原,与当地各族群众一起发展农牧业生产,为保卫边疆、建设边疆做出巨大贡献。“滚一身泥巴,炼一颗红心”,历史记住了他们。

一面在尼勒克县的乔尔玛烈士陵园,完整记载着为修建独库公路而牺牲的168名烈士。20世纪70年代,数万名筑路官兵为修建横跨天山的独库公路奋战10年,硬是在黄羊都难插脚的悬崖绝壁间开辟大路,在冰天雪地的达坂上凿通隧道,创造了我国公路建设史上的奇迹。168名筑路官兵为此献出了宝贵的生命,年龄最小的只有16岁。雪岭云杉,成为他们最美芳华的见证。

“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。”先辈们的付出与奉献,早已凝结为昭苏高原的水草丰美、独库公路的景色奇绝。灼灼年华,熠熠成就,无数青春之约,共同引向今天的幸福生活。我们所拥有的一切,无不凝聚着英烈们的巨大牺牲,浸透着前辈们的艰辛打拼。一代代人英雄般的壮举,正如灯塔一样,为后来的航行者照亮远方;又像极了穿越峰峦的天路,引领新的跋涉者直抵峰巅。碧血丹心的爱国之情、豪情干云的强国之志、舍我其谁的报国之行,在时代洪流中挺立起家国大义,为实现民族复兴聚合起永葆初心、奋斗前行的强大能量。

和平年代,战火硝烟早已远去。从“芯片上虽然没有印国旗,但芯片是有国籍的”,到“青春不只是眼前的潇洒,也有家国与边关”,爱国与奉献依然是无数中华儿女心中的守望。历史告诉我们,从来就没有一蹴而就的伟业,从来也没有风和日丽的通途;没有崇高品质的托举,我们一定难以抵达梦寐以求的美好生活。爱国主义精神,是安邦定国的宝贵财富。每一个伟大的民族,无不从爱国主义中寻找精神的给养。砥砺骨子里的爱国情愫、信仰之光、奋斗激情,我们必能以英风浩气引航民族复兴的关键一程。

爱国是本分,报国是职责。就在近日,8名“共和国勋章”建议人选、28名国家荣誉称号建议人选公示。于敏为氢弹研制隐姓埋名二十八载,张富清深藏功名为贫困山区奉献一生,袁隆平数十年致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广……为什么他们的追求并不功利?因为他们胸怀祖国、志在四方。为什么他们的选择并不艰难?因为他们心有大我、至诚报国。透过一位位模范人物,爱国的意蕴、职责的分量,不言自明。以他们为标杆,在国家坐标中明辨个体责任,在忠诚担当中展现个人作为,把见贤思齐、崇德向善的力量转化为谋富强、图复兴、聚福祉的生动实践,唤醒的必是深藏于民众之中的复兴伟力。

爱国是最高的品德,报国是最大的成功。一个人的事业格局,因为自觉与国家需要和民族命运相结合而倍显雄伟。一个时代的气质品格,因为千百万人以身许国、无私奉献而光芒万丈。为着祖国驰而不息奋斗,将书写无限精彩。

【赏析】文章先回顾先辈们的付出与奉献,进而肯定爱国主义在当今中国的重要价值。文章引用恰当,文采斐然,多用排比增强语势,读来铿锵有力、振奋人心。讲述两面写满人名的墙的故事,生动形象地引出爱国主题。深情的讲述、细腻的描绘,具有很强的感染力,让人读来深感震撼。通过新近发生的热点事件,引出于敏、张富清、袁隆平等典型人物的事例来阐释文章论点,极具说服力。连用设问,仿佛每一句都问在读者心里,振聋发聩、深化主旨。

推荐阅读:

《爱国,从不曾遥远》刘倩

《涵养爱国情怀》闫建卓

文言文特殊句式之省略句

考点链接

省略句一般指文言文中省略了某些词或某些成分的句子。省略方式与现代汉语相同,都是承前省、蒙后省、对话省,但省略的成分却要广阔得多,主要有主语省略、谓语省略、宾语省略、介词省略等。如《与妻书》中“汝幸而偶我,又何不幸而生今日之中国”一句,省略了介词“于”。文言文省略句仍然是文言文阅读考查的重要内容之一,高考对省略句的考查主要通过翻译来实现。

典题在线

(2018·全国卷Ⅱ)阅读下面的文言文,完成后面的题。

王涣字稚子,广汉郪人也。父顺,安定太守。涣少好侠,尚气力,数通剽轻少年。晚而改节,敦儒学,习《尚书》,读律令,略举大义。为太守陈宠功曹,当职割断,不避豪右。宠风声大行,入为大司农。和帝问曰:“在郡何以为理?”宠顿首谢曰:“臣任功曹王涣以简贤选能,主簿镡显拾遗补阙,臣奉宣诏书而已。”帝大悦,涣由此显名。州举茂才,除温令。县多奸猾,积为人患。涣以方略讨击,悉诛之。境内清夷,商人露宿于道。其有放牛者,辄云以属稚子,终无侵犯。

在温三年,迁兖州刺史,绳正部郡,风威大行。后坐考妖言不实论。岁余,征拜侍御史。永元十五年,从驾南巡,还为洛阳令。以平正居身,得宽猛之宜。其冤嫌久讼,历政所不断,法理所难平者,莫不曲尽情诈,压塞群疑。又能以谲数发擿奸伏。京师称叹,以为涣有神算。元兴元年,病卒。百姓市道莫不咨嗟。男女老壮皆相与赋敛,致奠醊以千数。涣丧西归,道经弘农,民庶皆设盘案于路。吏问其故,咸言平常持米到洛,为卒司所抄,恒亡其半。自王君在事,不见侵枉,故来报恩。其政化怀物如此。民思其德,为立祠安阳亭西,每食辄弦歌而荐之。延熹中,桓帝事黄老道,悉毁诸房祀,唯特诏密县存故太傅卓茂庙,洛阳留王涣祠焉。

自涣卒后,连诏三公特选洛阳令,皆不称职。永和中,以剧令勃海任峻补之。峻擢用文武吏,皆尽其能,纠剔奸盗,不得旋踵,一岁断狱,不过数十,威风猛于涣,而文理不及之。峻字叔高,终于太山太守。

(选自《后汉书·王涣传》)

把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

1.民思其德,为立祠安阳亭西,每食辄弦歌而荐之。

【答案】百姓思念王涣的恩德,在安阳亭西为他建造祠堂,每到进食时就奏乐歌咏而祭祀他。

2.一岁断狱,不过数十,威风猛于涣,而文理不及之。

【答案】一年间的断案,不过几十件,声威超过王涣,而在条理方面比不上他。

【解析】(1)句中务必落实的有“思”“德”“荐”及省略句及状语后置句“为(其)立祠(于)安阳亭西”。(2)句中重点落实的有“岁”“狱”“于”“文理”“及”。

【参考译文】

王涣字稚子,是广汉郪县人。父亲王顺,是安定太守。王涣年少时喜好行侠,崇尚武力,与强悍轻捷的少年交往频繁。后来才改变了自己的操行,重视儒学,学习《尚书》,研读律令,大体能明晓其主要思想。(王涣)担任太守陈宠的功曹,对自己的职责认真负责,敢于决断,即使对豪强大户也决不留情。陈宠名声大震,被提升到朝中任大司农。汉和帝问(陈宠):“你在郡中是用什么办法治理政务的?”陈宠叩头回答说:“臣任用功曹王涣,让他选拔有才能的人;又让主簿镡显弥补纠正有漏洞的地方,我不过是奉命宣读皇上您的诏书罢了。”

和帝十分高兴,王涣从此知名。州里举荐(王涣为)茂才,(并让他)做温县县令。温县境内有很多奸猾之徒,长期以来成了当地人的大患。王涣采取策略加以讨伐打击,把他们全都杀了。县境内安定太平,有的商人就在外面过夜。那些放牛的人,经常说将牛交给王涣了,始终没有发生互相侵犯的事。(王涣)在温县三年(担任温县县令后),升为兖州刺史,(他)纠正所属郡县,声名大震。后来由于审问妖妄言论不符合实情而被定罪。一年多以后,又被征召任命为侍御史。永元十五年(103年),(王涣)随从皇帝南巡,返回后担任洛阳令。(王涣)以办事清平公正严格要求自己,处理案件也宽严得当。

那些长期诉讼的冤案疑案,历任官员所不能判决,按法律情理难以彰明的案件,(王涣)无不弄清真伪,消除大家的疑虑。同时(他)还用巧妙的办法,多次揭发和暴露隐秘的坏人坏事。京城的人都称颂叹服,认为王涣有神妙的计谋。元兴元年(105年),(王涣)病死。无论是城市居民还是行旅之人没有不叹息的。男女老少都共同集资,上千人为他举行祭奠。王涣的灵柩向西运回家乡,路过弘农县,老百姓都在路旁摆设盘案加以祭奠。官吏问这样做的缘故,(老百姓)都说平常带米到洛阳,被士卒衙门所盘剥,经常要损失一半。自从王涣任洛阳令后,不再有官吏掠夺侵扰的事情了,所以前来报答他的恩情。

王涣政治教化令人怀念感激达到这样的地步。百姓思念王涣的恩德,在安阳亭西为他建造祠堂,每到进食时就奏乐歌咏祭祀他。延熹年间,桓帝信奉用黄老学说,将所有的祠堂全部毁去,唯独专门下诏书要密县保留原太傅卓茂的庙,洛阳保留王涣的祠堂。自从王涣去世以后,皇帝连续下诏书给三公,要他们专门挑选洛阳令,但挑出来的都不称职。永和年间,(朝廷)任命剧县县令勃海人任峻为洛阳令。任峻选拔文武官吏,充分发挥这些人的才能,(这些人)检举剪除奸恶盗贼,绝不畏避退缩。一年间的断案,不过几十件,声威超过王涣,而在条理方面比不上他。任峻字叔高,最后在太山太守任上逝世。

技法攻略

步骤一:认真阅读需要翻译的句子,遇到根据上下文意思读不通的情况,应该考虑是否存在省略情况。

步骤二:确定为省略句后,根据具体语境,辨别其省略了什么内容。

步骤三:结合句子情况,补出省略成分,再对全句进行完整翻译。

积累| 文化传承与理解

【文化常识】

书

古代的一种文体,即书信。书,上书,古代臣子向帝王陈述意见的一种公文文体。亲朋间往来的信件也称为“书”。为加以区别,前者一般称为“上书”或“奏书”,属公牍文的“奏疏”,如《论贵粟疏》。后者单称“书”或“书札”“书简”“书牍”,如《报任安书》。古人的信函又叫“尺牍”或“信札”,是一种应用性文体,多记事陈情。尺牍文学功能多种多样:可以抒情,如司马迁的《报任安书》、林觉民的《与妻书》;也可以写景,如吴均的《与朱元思书》;可以写私人化的事件和感情,如嵇康的《与山巨源绝交书》;也可以进谒显贵,勉励后学,形成别具特色的书牍文传统。

【国学经典】

听言不可不察。不察则善不善不分。善不善不分,乱莫大焉。——《吕氏春秋》

[明理知义]对听来的话一定要详细地考察,不考察就可能会分不清好坏,分不清好坏,就会酿成大祸。

[成长启示]在听取别人意见的时候,一定要有自己的思考。不能人云亦云,盲目听从他人的意见。

文白对译

谏逐客书

李 斯

与妻书

林觉民

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])