1.1 一元一次不等式组

图片预览

文档简介

1.1 一元一次不等式组

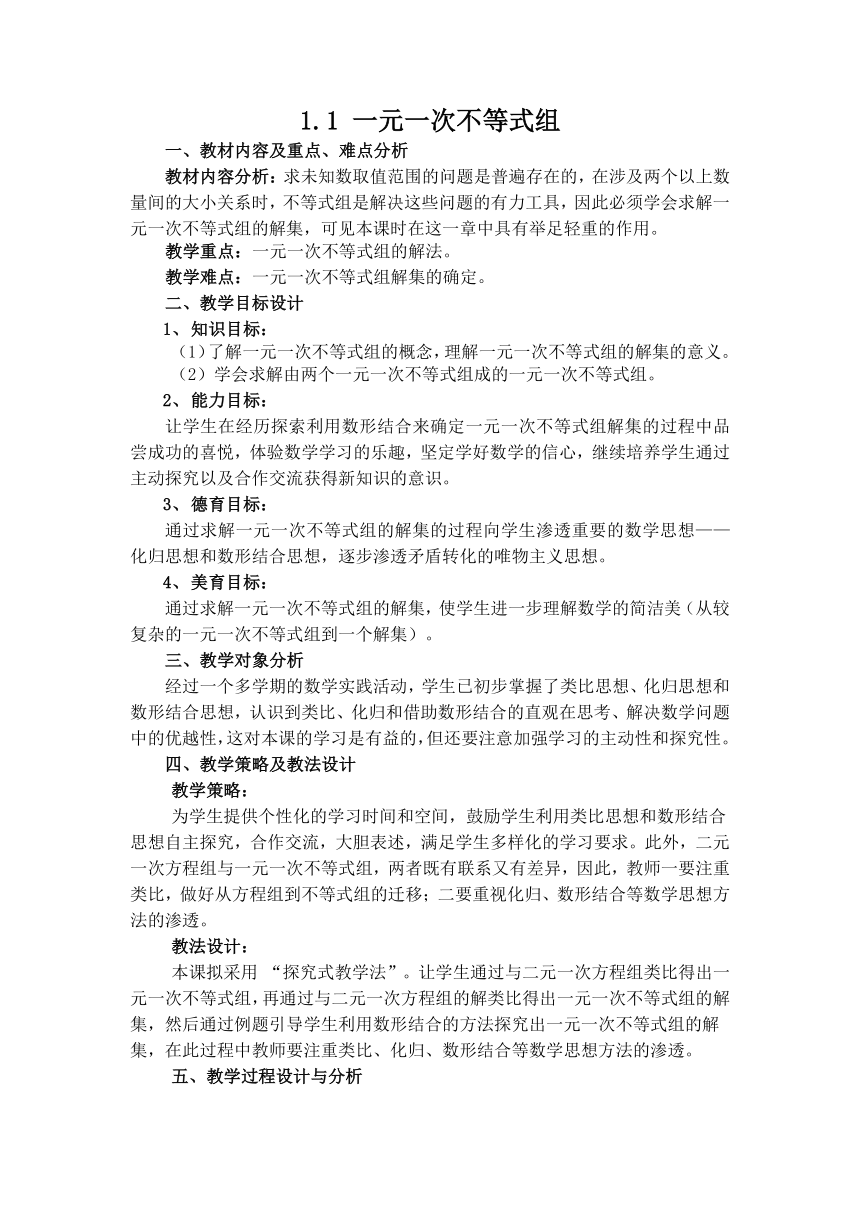

一、教材内容及重点、难点分析

教材内容分析:求未知数取值范围的问题是普遍存在的,在涉及两个以上数量间的大小关系时,不等式组是解决这些问题的有力工具,因此必须学会求解一元一次不等式组的解集,可见本课时在这一章中具有举足轻重的作用。

教学重点:一元一次不等式组的解法。

教学难点:一元一次不等式组解集的确定。

二、教学目标设计

知识目标:

(1)了解一元一次不等式组的概念,理解一元一次不等式组的解集的意义。

(2)学会求解由两个一元一次不等式组成的一元一次不等式组。

能力目标:

让学生在经历探索利用数形结合来确定一元一次不等式组解集的过程中品尝成功的喜悦,体验数学学习的乐趣,坚定学好数学的信心,继续培养学生通过主动探究以及合作交流获得新知识的意识。

德育目标:

通过求解一元一次不等式组的解集的过程向学生渗透重要的数学思想——化归思想和数形结合思想,逐步渗透矛盾转化的唯物主义思想。

美育目标:

通过求解一元一次不等式组的解集,使学生进一步理解数学的简洁美(从较复杂的一元一次不等式组到一个解集)。

三、教学对象分析

经过一个多学期的数学实践活动,学生已初步掌握了类比思想、化归思想和数形结合思想,认识到类比、化归和借助数形结合的直观在思考、解决数学问题中的优越性,这对本课的学习是有益的,但还要注意加强学习的主动性和探究性。

四、教学策略及教法设计

教学策略:

为学生提供个性化的学习时间和空间,鼓励学生利用类比思想和数形结合思想自主探究,合作交流,大胆表述,满足学生多样化的学习要求。此外,二元一次方程组与一元一次不等式组,两者既有联系又有差异,因此,教师一要注重类比,做好从方程组到不等式组的迁移;二要重视化归、数形结合等数学思想方法的渗透。

教法设计:

本课拟采用 “探究式教学法”。让学生通过与二元一次方程组类比得出一元一次不等式组,再通过与二元一次方程组的解类比得出一元一次不等式组的解集,然后通过例题引导学生利用数形结合的方法探究出一元一次不等式组的解集,在此过程中教师要注重类比、化归、数形结合等数学思想方法的渗透。

五、教学过程设计与分析

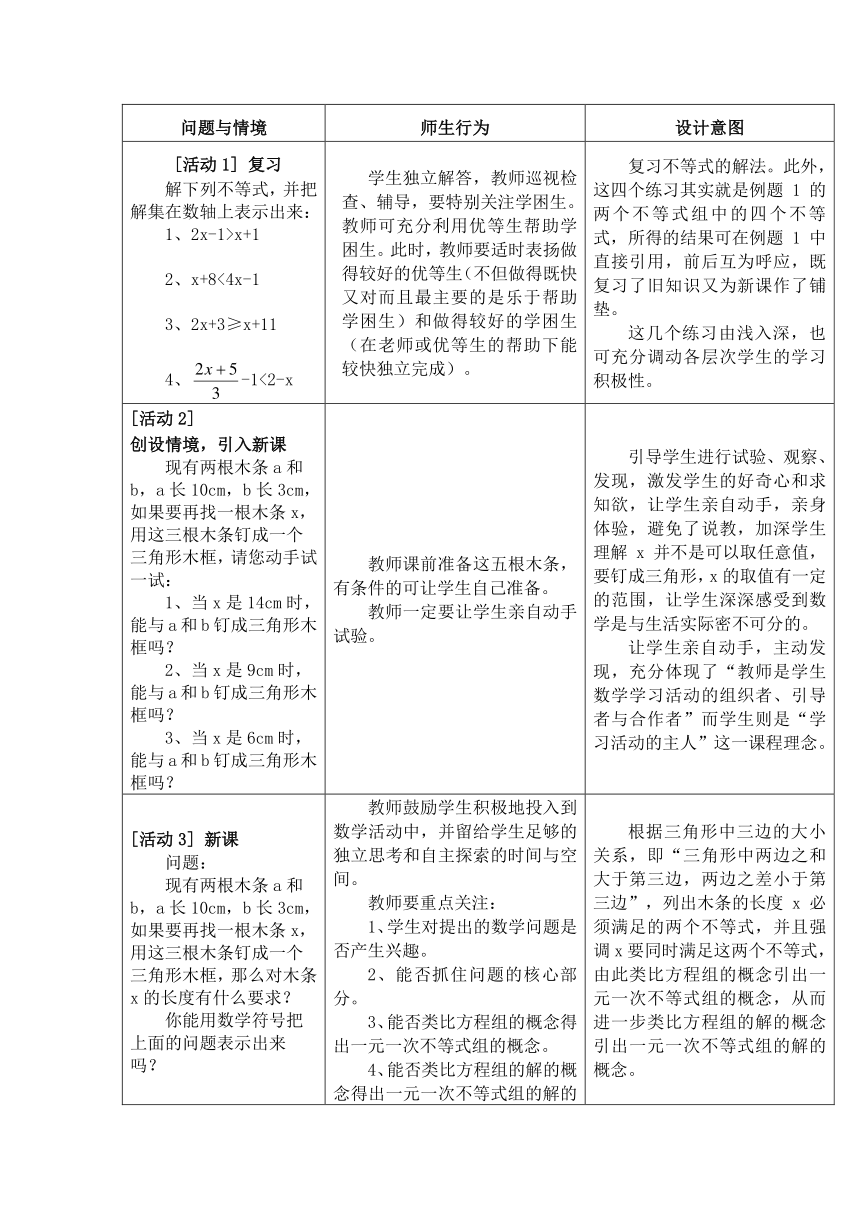

问题与情境 师生行为 设计意图

[活动1] 复习解下列不等式,并把解集在数轴上表示出来:1、2x-1>x+12、x+8<4x-13、2x+3≥x+114、-1<2-x 学生独立解答,教师巡视检查、辅导,要特别关注学困生。教师可充分利用优等生帮助学困生。此时,教师要适时表扬做得较好的优等生(不但做得既快又对而且最主要的是乐于帮助学困生)和做得较好的学困生(在老师或优等生的帮助下能较快独立完成)。 复习不等式的解法。此外,这四个练习其实就是例题1的两个不等式组中的四个不等式,所得的结果可在例题1中直接引用,前后互为呼应,既复习了旧知识又为新课作了铺垫。这几个练习由浅入深,也可充分调动各层次学生的学习积极性。

[活动2] 创设情境,引入新课现有两根木条a和b,a长10cm,b长3cm,如果要再找一根木条x,用这三根木条钉成一个三角形木框,请您动手试一试:1、当x是14cm时,能与a和b钉成三角形木框吗?2、当x是9cm时,能与a和b钉成三角形木框吗?3、当x是6cm时,能与a和b钉成三角形木框吗? 教师课前准备这五根木条,有条件的可让学生自己准备。教师一定要让学生亲自动手试验。 引导学生进行试验、观察、发现,激发学生的好奇心和求知欲,让学生亲自动手,亲身体验,避免了说教,加深学生理解x并不是可以取任意值,要钉成三角形,x的取值有一定的范围,让学生深深感受到数学是与生活实际密不可分的。让学生亲自动手,主动发现,充分体现了“教师是学生数学学习活动的组织者、引导者与合作者”而学生则是“学习活动的主人”这一课程理念。

[活动3] 新课问题:现有两根木条a和b,a长10cm,b长3cm,如果要再找一根木条x,用这三根木条钉成一个三角形木框,那么对木条x的长度有什么要求?你能用数学符号把上面的问题表示出来吗? 教师鼓励学生积极地投入到数学活动中,并留给学生足够的独立思考和自主探索的时间与空间。教师要重点关注:1、学生对提出的数学问题是否产生兴趣。2、能否抓住问题的核心部分。3、能否类比方程组的概念得出一元一次不等式组的概念。4、能否类比方程组的解的概念得出一元一次不等式组的解的概念。 根据三角形中三边的大小关系,即“三角形中两边之和大于第三边,两边之差小于第三边”,列出木条的长度x必须满足的两个不等式,并且强调x要同时满足这两个不等式,由此类比方程组的概念引出一元一次不等式组的概念,从而进一步类比方程组的解的概念引出一元一次不等式组的解的概念。

问题与情境 师生行为 设计意图

[活动4] 新课解不等式组:你能求出这个一元一次不等式组的解集吗?如果把每个不等式的解集在同一条数轴上表示出来,你可以看出它们的公共部分了吗?你能写出这个一元一次不等式组的解集了吗? 引导学生动手直接利用上课初练习时所得的结果,把这两个一元一次不等式的解集在同一条数轴上表示出来,观察这两个一元一次不等式的解集的公共部分,从而得出这个一元一次不等式组的解集。 教师要重点关注:1、学生是否能找出这两个一元一次不等式的解集的公共部分。2、学生能否用数学符号准确地把这个解集表示出来即根据数轴上的公共部分能准确地写出这个一元一次不等式组的解集。 引导学生对两个一元一次不等式解集在同一条数轴上进行观察、发现,从而探究出出这个一元一次不等式组的解集,利用数形结合思想突破本节课的难点。

[活动5] 新课解不等式组:你能直接看出这个一元一次不等式组的解集吗?如果把每个不等式的解集在同一条数轴上表示出来,你可以看出它们的公共部分了吗?你能写出这个一元一次不等式组的解集了吗? 教师提出问题之后,学生独立思考,并自行求解,然后和学习小组同学交流。教师结合具体的学生活动加以适时适当的指导。教师要重点关注:1、让学生在轻松的氛围中独立开展数学活动,并积极参与对数学问题的讨论,勇于发表自己的观点并尊重与理解他人的见解。2、学生是否能找出这两个一元一次不等式的解集的公共部分并能用数学符号准确地把这个解集表示出来。 利用数形结合思想突破本节课的难点。培养学生学会运用已知知识探求未知新知识的能力以及严谨的治学态度,充分调动学生学习数学的积极性。在学生小组讨论的过程中为学生提供充分从事数学活动的机会,从而激发学生学习的积极性,并体会在解决问题的过程中与他人合作的重要性。

问题与情境 师生行为 设计意图

[活动6]练习课本140页第1题第3 小题 学生独立练习,教师巡视检查、辅导,充分利用优等生帮扶学困生。教师要重点关注:1、学生是否能找出这两个一元一次不等式的解集的公共部分。2、学生能否用数学符号准确地把这个解集表示出来即根据数轴上的公共部分能准确地写出这个一元一次不等式组的解集。 考察学生对一元一次不等式组解法的理解和应用,加深对数形结合思想的理解,使学生更好地进行知识的迁移。此外,教师通过对学生练习的检查,及时发现问题并纠正。

[活动7]小结本节课你学到了什么知识?有什么认识? 学生反思,教师倾听。教师应重点关注:(1)不同层次学生对本节课的认识。(2)学生再谈感受是对不同方面的总结和反思。 及时反思,便于学生将数学知识体系化,同时从能力、情感态度、数学思想等方面关注学生对课堂的整体感受。

课后作业:课本第1题、第2题 学生课后独立完成,教师及时批改并讲评,作好教后反思记载。教师应重点关注:不同层次学生对知识掌握的程度,并及时补缺补漏。 作业不在于多,而在于精,以切实减轻学生的课业负担,这四个小题已经涵盖了一元一次不等式组解集的四种情况。

七、板书设计

《1.1 一元一次不等式组》

解下列不等式,并把解集在数轴上表示出来:

1、2x-1>x+1 2、x+8<4x-1 3、2x+3≥x+11 4、-1<2-x

(此处分别板书这两个不等式的解集及它们在数轴上表示的图示,以供下例使用)解不等式组: (此处分别板书这两个不等式的解集及它们在数轴上表示的图示,以供下例使用)解不等式组:练习:课本140页第1题第3 小题小结:课后作业:课本141页第1题第(2)题 第2题第(1) (4) (6)题

教后反思:

本课一开始即通过解答四个不等式来复习不等式的解法,虽然看似在复习阶段用了较多时间,但却是“磨刀不误砍柴工”。因为这四个练习其实就是例题1的两个不等式组中的四个不等式,所得的结果可在例题1中直接引用,前后互为呼应,既复习了前面的知识,所得的结果又可为后面的新课直接利用,为新课作了铺垫。同时,这几个练习由浅入深,也可充分调动各层次学生的学习积极性。此外,通过这个练习及后面的例题1的关系可引导学生得出解答一元一次不等式组的基本方法是先解这个一元一次不等式组中的每一个不等式,再求出各个不等式解集的公共部分即得一元一次不等式组的解集,突出了本课的重点。可以说这一组练习达到了“四赢”的结果,这是本课的第一个亮点。

充分利用数形结合来求各个不等式解集的公共部分即求一元一次不等式组的解集,从而突破了本课的难点,这是本课的第二个亮点,也是本课最突出的亮点。

经过精心挑选的课后作业,涵盖了一元一次不等式组解集的四种情况,体现了“作业不在于多,而在于精,切实减轻学生的课业负担”这一理念,这是本课的又一亮点。

本课要注意的地方是根据课堂的实际情况,如果同学们掌握得较快,时间允许,在做练习时可加做课本141页第1题第(3)题、第2题第(5)题(此题同时又可复习去括号及去分母),这样就可在课堂上把一元一次不等式组解集的四种情况全部讲清,利于中等生和学困生完成课后作业,提高他们学习数学的兴趣。

一、教材内容及重点、难点分析

教材内容分析:求未知数取值范围的问题是普遍存在的,在涉及两个以上数量间的大小关系时,不等式组是解决这些问题的有力工具,因此必须学会求解一元一次不等式组的解集,可见本课时在这一章中具有举足轻重的作用。

教学重点:一元一次不等式组的解法。

教学难点:一元一次不等式组解集的确定。

二、教学目标设计

知识目标:

(1)了解一元一次不等式组的概念,理解一元一次不等式组的解集的意义。

(2)学会求解由两个一元一次不等式组成的一元一次不等式组。

能力目标:

让学生在经历探索利用数形结合来确定一元一次不等式组解集的过程中品尝成功的喜悦,体验数学学习的乐趣,坚定学好数学的信心,继续培养学生通过主动探究以及合作交流获得新知识的意识。

德育目标:

通过求解一元一次不等式组的解集的过程向学生渗透重要的数学思想——化归思想和数形结合思想,逐步渗透矛盾转化的唯物主义思想。

美育目标:

通过求解一元一次不等式组的解集,使学生进一步理解数学的简洁美(从较复杂的一元一次不等式组到一个解集)。

三、教学对象分析

经过一个多学期的数学实践活动,学生已初步掌握了类比思想、化归思想和数形结合思想,认识到类比、化归和借助数形结合的直观在思考、解决数学问题中的优越性,这对本课的学习是有益的,但还要注意加强学习的主动性和探究性。

四、教学策略及教法设计

教学策略:

为学生提供个性化的学习时间和空间,鼓励学生利用类比思想和数形结合思想自主探究,合作交流,大胆表述,满足学生多样化的学习要求。此外,二元一次方程组与一元一次不等式组,两者既有联系又有差异,因此,教师一要注重类比,做好从方程组到不等式组的迁移;二要重视化归、数形结合等数学思想方法的渗透。

教法设计:

本课拟采用 “探究式教学法”。让学生通过与二元一次方程组类比得出一元一次不等式组,再通过与二元一次方程组的解类比得出一元一次不等式组的解集,然后通过例题引导学生利用数形结合的方法探究出一元一次不等式组的解集,在此过程中教师要注重类比、化归、数形结合等数学思想方法的渗透。

五、教学过程设计与分析

问题与情境 师生行为 设计意图

[活动1] 复习解下列不等式,并把解集在数轴上表示出来:1、2x-1>x+12、x+8<4x-13、2x+3≥x+114、-1<2-x 学生独立解答,教师巡视检查、辅导,要特别关注学困生。教师可充分利用优等生帮助学困生。此时,教师要适时表扬做得较好的优等生(不但做得既快又对而且最主要的是乐于帮助学困生)和做得较好的学困生(在老师或优等生的帮助下能较快独立完成)。 复习不等式的解法。此外,这四个练习其实就是例题1的两个不等式组中的四个不等式,所得的结果可在例题1中直接引用,前后互为呼应,既复习了旧知识又为新课作了铺垫。这几个练习由浅入深,也可充分调动各层次学生的学习积极性。

[活动2] 创设情境,引入新课现有两根木条a和b,a长10cm,b长3cm,如果要再找一根木条x,用这三根木条钉成一个三角形木框,请您动手试一试:1、当x是14cm时,能与a和b钉成三角形木框吗?2、当x是9cm时,能与a和b钉成三角形木框吗?3、当x是6cm时,能与a和b钉成三角形木框吗? 教师课前准备这五根木条,有条件的可让学生自己准备。教师一定要让学生亲自动手试验。 引导学生进行试验、观察、发现,激发学生的好奇心和求知欲,让学生亲自动手,亲身体验,避免了说教,加深学生理解x并不是可以取任意值,要钉成三角形,x的取值有一定的范围,让学生深深感受到数学是与生活实际密不可分的。让学生亲自动手,主动发现,充分体现了“教师是学生数学学习活动的组织者、引导者与合作者”而学生则是“学习活动的主人”这一课程理念。

[活动3] 新课问题:现有两根木条a和b,a长10cm,b长3cm,如果要再找一根木条x,用这三根木条钉成一个三角形木框,那么对木条x的长度有什么要求?你能用数学符号把上面的问题表示出来吗? 教师鼓励学生积极地投入到数学活动中,并留给学生足够的独立思考和自主探索的时间与空间。教师要重点关注:1、学生对提出的数学问题是否产生兴趣。2、能否抓住问题的核心部分。3、能否类比方程组的概念得出一元一次不等式组的概念。4、能否类比方程组的解的概念得出一元一次不等式组的解的概念。 根据三角形中三边的大小关系,即“三角形中两边之和大于第三边,两边之差小于第三边”,列出木条的长度x必须满足的两个不等式,并且强调x要同时满足这两个不等式,由此类比方程组的概念引出一元一次不等式组的概念,从而进一步类比方程组的解的概念引出一元一次不等式组的解的概念。

问题与情境 师生行为 设计意图

[活动4] 新课解不等式组:你能求出这个一元一次不等式组的解集吗?如果把每个不等式的解集在同一条数轴上表示出来,你可以看出它们的公共部分了吗?你能写出这个一元一次不等式组的解集了吗? 引导学生动手直接利用上课初练习时所得的结果,把这两个一元一次不等式的解集在同一条数轴上表示出来,观察这两个一元一次不等式的解集的公共部分,从而得出这个一元一次不等式组的解集。 教师要重点关注:1、学生是否能找出这两个一元一次不等式的解集的公共部分。2、学生能否用数学符号准确地把这个解集表示出来即根据数轴上的公共部分能准确地写出这个一元一次不等式组的解集。 引导学生对两个一元一次不等式解集在同一条数轴上进行观察、发现,从而探究出出这个一元一次不等式组的解集,利用数形结合思想突破本节课的难点。

[活动5] 新课解不等式组:你能直接看出这个一元一次不等式组的解集吗?如果把每个不等式的解集在同一条数轴上表示出来,你可以看出它们的公共部分了吗?你能写出这个一元一次不等式组的解集了吗? 教师提出问题之后,学生独立思考,并自行求解,然后和学习小组同学交流。教师结合具体的学生活动加以适时适当的指导。教师要重点关注:1、让学生在轻松的氛围中独立开展数学活动,并积极参与对数学问题的讨论,勇于发表自己的观点并尊重与理解他人的见解。2、学生是否能找出这两个一元一次不等式的解集的公共部分并能用数学符号准确地把这个解集表示出来。 利用数形结合思想突破本节课的难点。培养学生学会运用已知知识探求未知新知识的能力以及严谨的治学态度,充分调动学生学习数学的积极性。在学生小组讨论的过程中为学生提供充分从事数学活动的机会,从而激发学生学习的积极性,并体会在解决问题的过程中与他人合作的重要性。

问题与情境 师生行为 设计意图

[活动6]练习课本140页第1题第3 小题 学生独立练习,教师巡视检查、辅导,充分利用优等生帮扶学困生。教师要重点关注:1、学生是否能找出这两个一元一次不等式的解集的公共部分。2、学生能否用数学符号准确地把这个解集表示出来即根据数轴上的公共部分能准确地写出这个一元一次不等式组的解集。 考察学生对一元一次不等式组解法的理解和应用,加深对数形结合思想的理解,使学生更好地进行知识的迁移。此外,教师通过对学生练习的检查,及时发现问题并纠正。

[活动7]小结本节课你学到了什么知识?有什么认识? 学生反思,教师倾听。教师应重点关注:(1)不同层次学生对本节课的认识。(2)学生再谈感受是对不同方面的总结和反思。 及时反思,便于学生将数学知识体系化,同时从能力、情感态度、数学思想等方面关注学生对课堂的整体感受。

课后作业:课本第1题、第2题 学生课后独立完成,教师及时批改并讲评,作好教后反思记载。教师应重点关注:不同层次学生对知识掌握的程度,并及时补缺补漏。 作业不在于多,而在于精,以切实减轻学生的课业负担,这四个小题已经涵盖了一元一次不等式组解集的四种情况。

七、板书设计

《1.1 一元一次不等式组》

解下列不等式,并把解集在数轴上表示出来:

1、2x-1>x+1 2、x+8<4x-1 3、2x+3≥x+11 4、-1<2-x

(此处分别板书这两个不等式的解集及它们在数轴上表示的图示,以供下例使用)解不等式组: (此处分别板书这两个不等式的解集及它们在数轴上表示的图示,以供下例使用)解不等式组:练习:课本140页第1题第3 小题小结:课后作业:课本141页第1题第(2)题 第2题第(1) (4) (6)题

教后反思:

本课一开始即通过解答四个不等式来复习不等式的解法,虽然看似在复习阶段用了较多时间,但却是“磨刀不误砍柴工”。因为这四个练习其实就是例题1的两个不等式组中的四个不等式,所得的结果可在例题1中直接引用,前后互为呼应,既复习了前面的知识,所得的结果又可为后面的新课直接利用,为新课作了铺垫。同时,这几个练习由浅入深,也可充分调动各层次学生的学习积极性。此外,通过这个练习及后面的例题1的关系可引导学生得出解答一元一次不等式组的基本方法是先解这个一元一次不等式组中的每一个不等式,再求出各个不等式解集的公共部分即得一元一次不等式组的解集,突出了本课的重点。可以说这一组练习达到了“四赢”的结果,这是本课的第一个亮点。

充分利用数形结合来求各个不等式解集的公共部分即求一元一次不等式组的解集,从而突破了本课的难点,这是本课的第二个亮点,也是本课最突出的亮点。

经过精心挑选的课后作业,涵盖了一元一次不等式组解集的四种情况,体现了“作业不在于多,而在于精,切实减轻学生的课业负担”这一理念,这是本课的又一亮点。

本课要注意的地方是根据课堂的实际情况,如果同学们掌握得较快,时间允许,在做练习时可加做课本141页第1题第(3)题、第2题第(5)题(此题同时又可复习去括号及去分母),这样就可在课堂上把一元一次不等式组解集的四种情况全部讲清,利于中等生和学困生完成课后作业,提高他们学习数学的兴趣。