语文统编版选择性必修下册第7课一个消逝了的山村(共17张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文统编版选择性必修下册第7课一个消逝了的山村(共17张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-08 22:38:27 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

一个消逝了的山村

冯

至

评

价

李广田曾对冯至的散文做出过很高的评价:“又如冯至先生,他近年来写了若干散文,实在都是诗的,那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”

司马长风在《中国新文学史》这样评价冯至:“无论文字的功力和火候,情趣的广度和深度,冯至都算得上是收获期最伟大的散文家。”

鲁迅称他是“中国最为杰出的抒情诗人”。

课前预习

任何一篇散文都要借助一定的人和事、通过一系列文学手段来传递作者的一种情感或理性的思考,本文中承载作者情思的载体什么?作者在其中的情感有无变化?请在通读全文的基础上,用图表的形式简要述之。

定关键词

生命的广泛与相联

定所托物(一)

一、情思载体

山村的风物

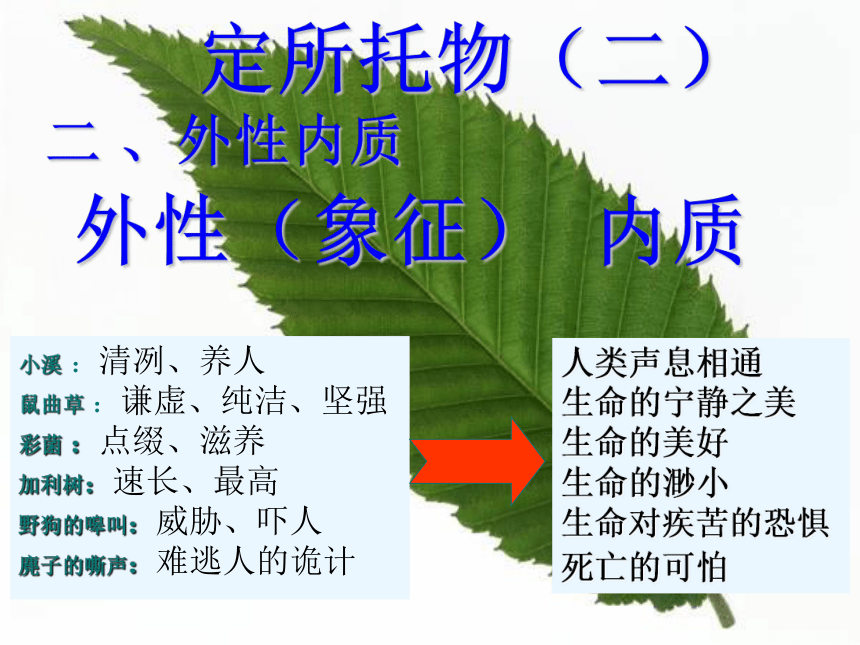

定所托物(二)

二

、外性内质

外性(象征)

内质

小溪

:清冽、养人

鼠曲草

:谦虚、纯洁、坚强

彩菌

:点缀、滋养

加利树:速长、最高

野狗的嗥叫:威胁、吓人

麂子的嘶声:难逃人的诡计

人类声息相通

生命的宁静之美

生命的美好

生命的渺小

生命对疾苦的恐惧

死亡的可怕

定所言志(一)

一、知人论世

1、作者介绍

2、权威解读

作者介绍

?冯

至

(1905--1993)

现代著名诗人。原名冯承植,河北涿县人。1921年考入北京大学,1923年后受到新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1930年赴德国留学,其间受到德语诗人里尔克的影响。五年后获得哲学博士学位,返回战时偏安的昆明任教于西南联大任外语系教授。1941年他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。冯至的小说与散文也均十分出色,小说的代表作有二十年代的《蝉与晚秋》、《仲尼之将丧》,四十年代的《伍子胥》等;散文则有1943年编的《山水》集。鲁迅称他是“中国最为杰出的抒情诗人”。

无相片

权威解读

本文涉及到“人与自然”这一人文母题,属于“感悟自然”

类的散文,表现了人对大自然的审美感悟和哲思。它是一篇典型的形散神不散的散文,结构明晰,主旨多元。文章一至三节,点出作者居住的山村隐藏着一段兴哀史;中间部分,作者由眼前景生发联想,抒发了独特的人生感悟;末节,总括自然风物给作者的启迪。在笔法上,全文构思的结构方式是相似的:作者选取了一个已经消逝山村的自然风物,叠加作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,赋予对自然、对人生的独特感悟,让人生发出时空变幻、物是人非的慨叹,寄予了作者珍爱自然、珍爱生命、共创和平家园的美好愿望。

定所言志(二)

二、所言之志

珍爱自然,珍爱生命,共创人类和平家园的美好愿望。

名段品读(一)

一、读

找出文中让你感动的文段或者句子,有感情地诵读,说说它为什么让你感动?

名段品读(二)

二、品(一)

结合你对课文的诵读,请梳理课文的结构内容和特点。

1、结构内容:

(一)(01---03段)点出作者居住的山村隐藏着一段兴衰史,引发读者关注平凡的山水。

(二)(04---10段)作者由眼前景生发的启示和联想,抒发了独特的人生感悟。

(三)(11---11段)总括自然风物给作者的启迪,事物在生命的深处有着某种关连。

名段品读(三)

二、品(二)

2、特点:明净、含蓄,平凡中见崇高、朴素中见华美。

例:“这些彩菌,不知点缀过多少民族童话,它们一定也滋养过那山村里的人们的身体和儿音的幻想吧。”人和人只要是共同吃过一棵树上的果实,共同饮过一条河里的水,或是共同担受过一个地方……相通的地方。”等等。

问题探究

①

“一个消逝了的山村”,真的消逝了吗?

②在第2段中,文章说“我在那条路上走时,好像是走着两条道路,一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去”这句话有什么含义.文章中作者举了“一个村女在山顶上缝什么”的事例,意在表现什么?如何理解文末“风雨如晦的时刻”这一句话的内涵?

作业布置

[表达与交流]

:

有计划地组织一次亲近、体验大自然的活动,要求在活动中领悟自然之美,并以文字的形式把这些感受表述出来。

高二语文期中考试信息

考试用时150分钟,满分150分

一、唐诗默写(10分)

3组选自选修1(6分)(共记36首)

1组选自必修3(2分)(共记07首)

1组选自课外

(1分)(平时积累)

二、唐诗鉴赏(10分)

三、古文阅读(20分)

考:实词理解

虚词辨析

文意理解

文句翻译

古文断句

四、实用文阅读(12分)

五、文学作品阅读(18分)

六、语言运用题(20分)

七、作文(与唐诗有关)(60分)

一个消逝了的山村

冯

至

评

价

李广田曾对冯至的散文做出过很高的评价:“又如冯至先生,他近年来写了若干散文,实在都是诗的,那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”

司马长风在《中国新文学史》这样评价冯至:“无论文字的功力和火候,情趣的广度和深度,冯至都算得上是收获期最伟大的散文家。”

鲁迅称他是“中国最为杰出的抒情诗人”。

课前预习

任何一篇散文都要借助一定的人和事、通过一系列文学手段来传递作者的一种情感或理性的思考,本文中承载作者情思的载体什么?作者在其中的情感有无变化?请在通读全文的基础上,用图表的形式简要述之。

定关键词

生命的广泛与相联

定所托物(一)

一、情思载体

山村的风物

定所托物(二)

二

、外性内质

外性(象征)

内质

小溪

:清冽、养人

鼠曲草

:谦虚、纯洁、坚强

彩菌

:点缀、滋养

加利树:速长、最高

野狗的嗥叫:威胁、吓人

麂子的嘶声:难逃人的诡计

人类声息相通

生命的宁静之美

生命的美好

生命的渺小

生命对疾苦的恐惧

死亡的可怕

定所言志(一)

一、知人论世

1、作者介绍

2、权威解读

作者介绍

?冯

至

(1905--1993)

现代著名诗人。原名冯承植,河北涿县人。1921年考入北京大学,1923年后受到新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1930年赴德国留学,其间受到德语诗人里尔克的影响。五年后获得哲学博士学位,返回战时偏安的昆明任教于西南联大任外语系教授。1941年他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。冯至的小说与散文也均十分出色,小说的代表作有二十年代的《蝉与晚秋》、《仲尼之将丧》,四十年代的《伍子胥》等;散文则有1943年编的《山水》集。鲁迅称他是“中国最为杰出的抒情诗人”。

无相片

权威解读

本文涉及到“人与自然”这一人文母题,属于“感悟自然”

类的散文,表现了人对大自然的审美感悟和哲思。它是一篇典型的形散神不散的散文,结构明晰,主旨多元。文章一至三节,点出作者居住的山村隐藏着一段兴哀史;中间部分,作者由眼前景生发联想,抒发了独特的人生感悟;末节,总括自然风物给作者的启迪。在笔法上,全文构思的结构方式是相似的:作者选取了一个已经消逝山村的自然风物,叠加作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,赋予对自然、对人生的独特感悟,让人生发出时空变幻、物是人非的慨叹,寄予了作者珍爱自然、珍爱生命、共创和平家园的美好愿望。

定所言志(二)

二、所言之志

珍爱自然,珍爱生命,共创人类和平家园的美好愿望。

名段品读(一)

一、读

找出文中让你感动的文段或者句子,有感情地诵读,说说它为什么让你感动?

名段品读(二)

二、品(一)

结合你对课文的诵读,请梳理课文的结构内容和特点。

1、结构内容:

(一)(01---03段)点出作者居住的山村隐藏着一段兴衰史,引发读者关注平凡的山水。

(二)(04---10段)作者由眼前景生发的启示和联想,抒发了独特的人生感悟。

(三)(11---11段)总括自然风物给作者的启迪,事物在生命的深处有着某种关连。

名段品读(三)

二、品(二)

2、特点:明净、含蓄,平凡中见崇高、朴素中见华美。

例:“这些彩菌,不知点缀过多少民族童话,它们一定也滋养过那山村里的人们的身体和儿音的幻想吧。”人和人只要是共同吃过一棵树上的果实,共同饮过一条河里的水,或是共同担受过一个地方……相通的地方。”等等。

问题探究

①

“一个消逝了的山村”,真的消逝了吗?

②在第2段中,文章说“我在那条路上走时,好像是走着两条道路,一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去”这句话有什么含义.文章中作者举了“一个村女在山顶上缝什么”的事例,意在表现什么?如何理解文末“风雨如晦的时刻”这一句话的内涵?

作业布置

[表达与交流]

:

有计划地组织一次亲近、体验大自然的活动,要求在活动中领悟自然之美,并以文字的形式把这些感受表述出来。

高二语文期中考试信息

考试用时150分钟,满分150分

一、唐诗默写(10分)

3组选自选修1(6分)(共记36首)

1组选自必修3(2分)(共记07首)

1组选自课外

(1分)(平时积累)

二、唐诗鉴赏(10分)

三、古文阅读(20分)

考:实词理解

虚词辨析

文意理解

文句翻译

古文断句

四、实用文阅读(12分)

五、文学作品阅读(18分)

六、语言运用题(20分)

七、作文(与唐诗有关)(60分)