广东省2021届中考语文复习攻略 第二部分 文言文阅读第二节 课外文言文阅读 讲练课件(85张PPT)

文档属性

| 名称 | 广东省2021届中考语文复习攻略 第二部分 文言文阅读第二节 课外文言文阅读 讲练课件(85张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 271.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-08 21:11:50 | ||

图片预览

文档简介

语 文

广东中考备考指南

中考高分攻略 语文 内文

第二部分文言文阅读

第二节 课外文言文阅读

目录

02

真题探究

03

考点解密

01

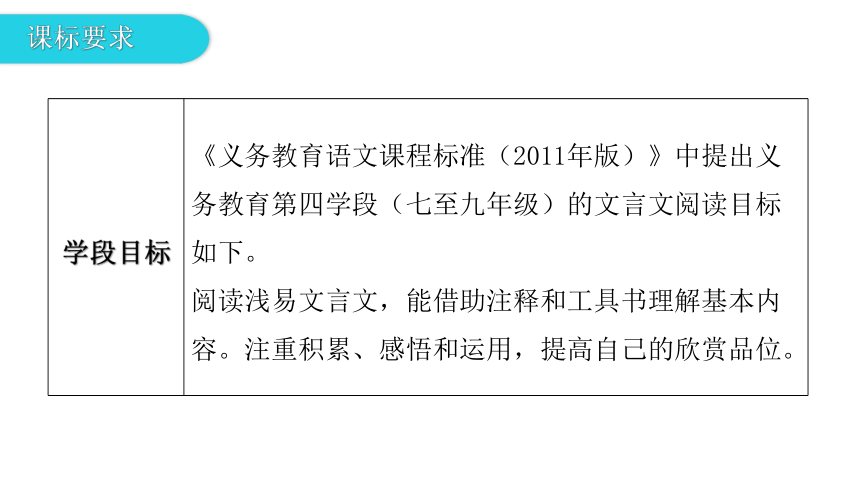

课标要求

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}学段目标

《义务教育语文课程标准(2011年版)》中提出义务教育第四学段(七至九年级)的文言文阅读目标如下。

阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位。

课标要求

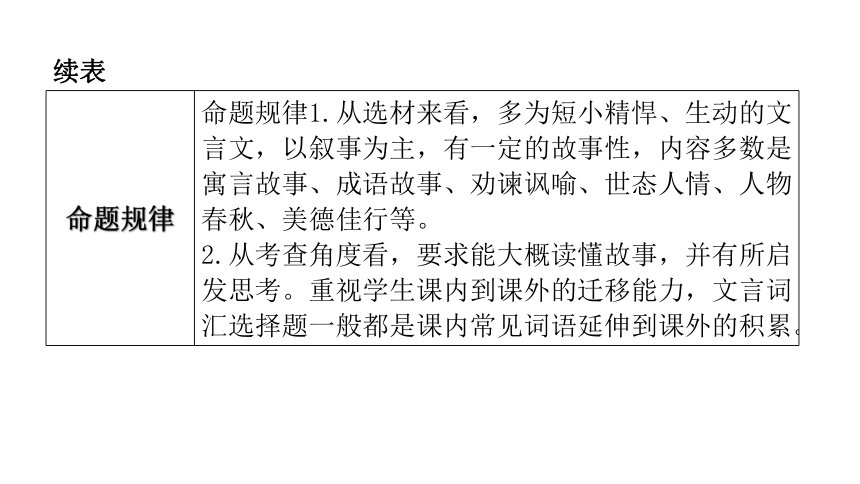

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}命题规律

命题规律1.从选材来看,多为短小精悍、生动的文言文,以叙事为主,有一定的故事性,内容多数是寓言故事、成语故事、劝谏讽喻、世态人情、人物春秋、美德佳行等。

2.从考查角度看,要求能大概读懂故事,并有所启发思考。重视学生课内到课外的迁移能力,文言词汇选择题一般都是课内常见词语延伸到课外的积累。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}考点攻略

考点1:文言词汇选择题——考点分布为:词语解释。

考点2:断句题——考点分布为:句子断句。

考点3:简答题——考点分布为:内容分析、人物评价、阅读启示等。

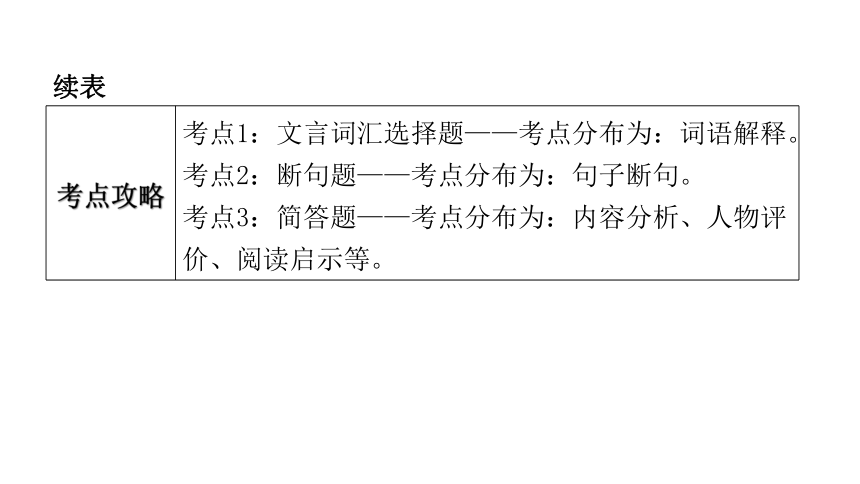

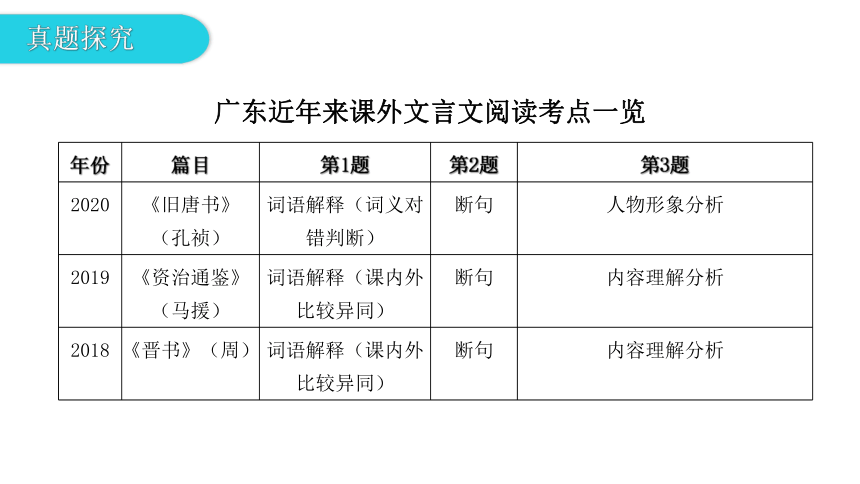

真题探究

广东近年来课外文言文阅读考点一览

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}年份

篇目

第1题

第2题

第3题

2020

《旧唐书》(孔祯)

词语解释(词义对错判断)

断句

人物形象分析

2019

《资治通鉴》(马援)

词语解释(课内外比较异同)

断句

内容理解分析

2018

《晋书》(周)

词语解释(课内外比较异同)

断句

内容理解分析

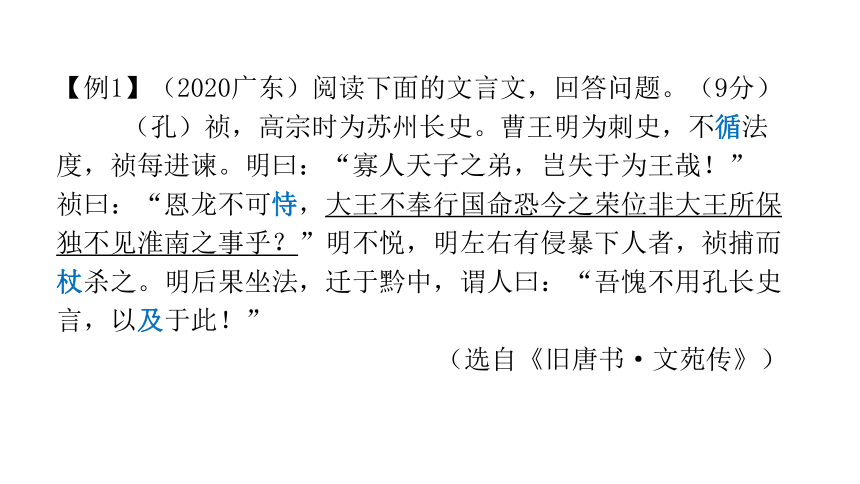

【例1】(2020广东)阅读下面的文言文,回答问题。(9分)

(孔)祯,高宗时为苏州长史。曹王明为刺史,不循法度,祯每进谏。明曰:“寡人天子之弟,岂失于为王哉!” 祯曰:“恩龙不可恃,大王不奉行国命恐今之荣位非大王所保独不见淮南之事乎?”明不悦,明左右有侵暴下人者,祯捕而杖杀之。明后果坐法,迁于黔中,谓人曰:“吾愧不用孔长史言,以及于此!”

(选自《旧唐书·文苑传》)

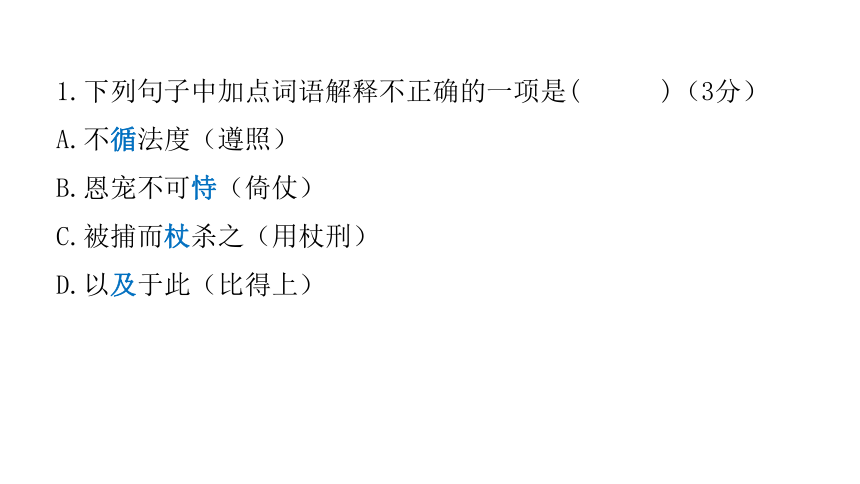

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A.不循法度(遵照)

B.恩宠不可恃(倚仗)

C.被捕而杖杀之(用杖刑)

D.以及于此(比得上)

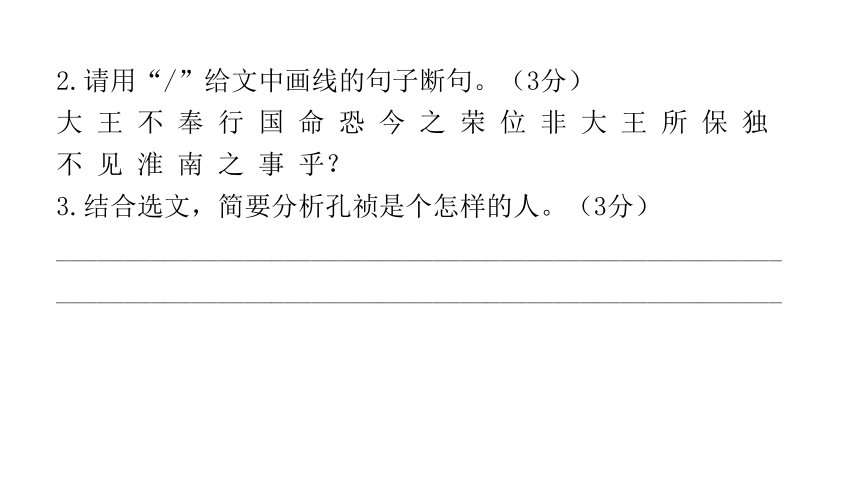

2.请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

大 王 不 奉 行 国 命 恐 今 之 荣 位 非 大 王 所 保 独 不 见 淮 南 之 事 乎?

3.结合选文,简要分析孔祯是个怎样的人。(3分)______________________________________________________

______________________________________________________

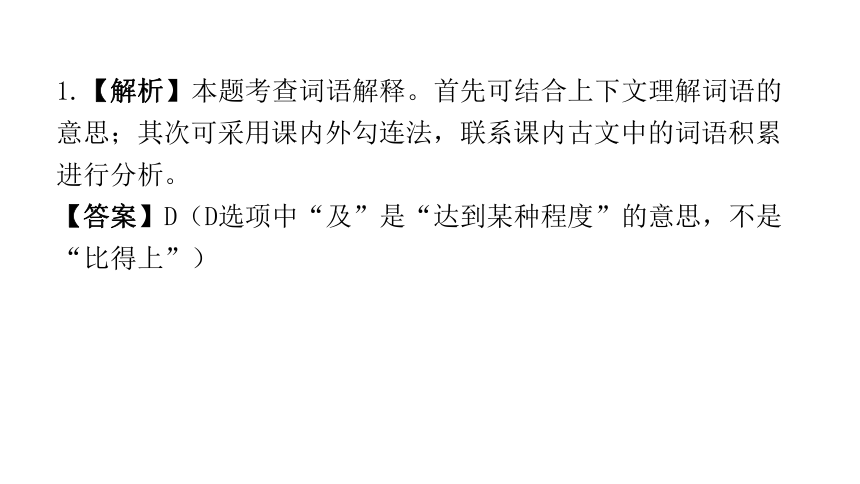

1.【解析】本题考查词语解释。首先可结合上下文理解词语的意思;其次可采用课内外勾连法,联系课内古文中的词语积累进行分析。

【答案】D(D选项中“及”是“达到某种程度”的意思,不是“比得上”)

2.【解析】本题考查断句。首先要通读文句,在理解文意的基础上,理清人物之间的关系及事情发生的逻辑顺序,这是断句的基础。其次,依次解释句子中每个词语的意思(不会解释的个别词语可暂时不解释),再把词意串联起来,明确大概意思。最后,根据句意在需要停顿的地方标出断句即可。

【答案】大王不奉行国命/恐今之荣位非大王所保/独不见淮南之事乎?

3.【解析】本题考查人物形象。可从文章前后找到对应的事件,作答时要结合事件来分析。采用人物性格+具体事件的格式答题。要注意语言的简洁准确。

【答案】示例:①敢于直谏:敢于多次向曹王直言进谏;②执法严明:对曹王身边欺凌百姓的人严惩不贷;③具有远见:预见曹王恃宠而骄的结局。

【参考译文】孔祯,唐高宗时为苏州长史。曹王李明任州刺史,不遵守法令制度,孔祯常常进行规谏,李明说:“我是皇上的弟弟,哪里就会有失于为王呢!”孔祯说:“恩宠是不能依仗的,大王不奉行国法,恐怕今日的荣誉地位,不是大王所能保住的,难道没看到淮南王刘长的事吗?”李明听后不高兴,李明身边有人欺凌虐待老百姓,孔祯就把这些人抓起来杖打而死。李明后来果然获罪判刑,被贬谪到黔中(今湖南沅陵西)。他曾对人说:“我后悔没有听孔长史的话,以至于有这样的下场!”

【例2】(2019广东)阅读下面的文言文,回答问题。(9分)

马援少时,以家用不足辞其兄况,欲就边郡田牧。况曰:“汝大才当晚成良工不示人以朴且从所好。”遂之北地田牧。常谓宾客曰:“丈夫为志,穷当益坚,老当益壮。”后有畜数千头,谷数万斛,既而叹曰:“凡殖财产,贵其能赈施也,否则守钱虏耳!”乃尽散于亲旧。闻隗嚣好士,往从之。嚣甚敬重,与决筹策。

(选自《资治通鉴》)

1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A.以家用不足辞其兄况/蒙辞以军中多务

B.遂之北地田牧/能以径寸之木

C.穷当益坚/益慕圣贤之道

D.闻隗嚣好士,往从之/客从外来,与坐谈

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

汝 大 才 当 晚 成 良 工 不 示 人 以 朴 且 从 所 好。

3. 结合选文,说说隗嚣为什么敬重马援。(3分)______________________________________________________

1. 【解析】本题考查的是考生对课内文言文字词的迁移理解。值得注意的是,题目中课内文言文语句的选取不再局限在考纲篇目,加点词语也不局限于对实词意思的考查,这要求考生要更全面地把握常见文言词语的意思。

【答案】C(C. 更加。A. 辞别/推辞;B. 去,往/结构助词,的;D. 跟从,跟随/介词,由,自)

2. 【解析】本题考查的是考生对文言文句子结构及节奏的把握。

【答案】汝大才/当晚成/良工不示人以朴/且从所好。

3. 【解析】本题考查的是考生对文章内容的把握。

【答案】因为马援①志向坚定(或:常常对宾客说“穷当益坚”等);②赈施钱财(或:分送财产给亲友故旧)。

【参考译文】马援年轻时,因家庭贫困,辞别哥哥马况,准备到边郡一带种田放牧。马况说:“你是大器晚成的人,能工巧匠不把没有加工的木材拿给人看;权且按照你自己的意愿,想干什么就干什么吧。”于是马援到北地种田放牧。他常对宾客们说:“大丈夫立志,穷困的时候应当更加坚定,年老的时候应当更加雄壮。”后来,他拥有数千头牲畜,数万斛粮食。不久又叹息说:“增长财富,可贵之处在于能够赈济施舍,否则的话,不过是守财奴罢了!”于是把全部家产分送给亲友故旧。得知隗嚣礼贤下士,就去投奔他。隗嚣十分敬重马援,让他参与筹划决策。

【例3】(2018广东)阅读下面的文言文,回答问题。(9分)

初,敦①之举兵也,刘隗劝帝尽除诸王,王导率群从诣阙请罪,值觊②将入,导呼觊谓曰:“伯仁,以百口累卿!”觊直入不顾。既见帝言导忠诚申救甚至帝纳其言。及出,导犹在门,又呼觊。觊不与言。既出,又上表明导,言甚切至。敦既得志,问导曰:“周觊、戴若思南北之望,当登三司,无所疑也。”导不答。敦曰:“若不尔,正当诛尔。”导又无言。导后料检中书故事,见觊表救己,殷勤款至。导执表流涕,悲不自胜。

(节选自《晋书》,有删改)

【注释】①敦:王敦,王导的堂兄。②(yǐ):周觊,字伯仁。曾投奔王敦,与王导交好。

1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A. 敦之举兵也/傅说举于版筑之间

B. 直入不顾/直截了当

C. 不与言/客从外来,与坐谈

D. 南北之望/望尘莫及

2. 请用“/”给文中画线句子断句。(3分)

既 见 帝 言 导 忠 诚 申 救 甚 至 帝 纳 其 言。

3. 结合选文,说说王导为什么“悲不自胜”。(3分)______________________________________________________

1.【解析】本题考查的是考生对课内文言文字词的迁移理解。该题今年与往年有所不同,其中两个选项选取的是成语,而不是课内文言文的语句。

【答案】C(C. 跟。A.起,带/被选拔;B.径直/直接;D.有名望的人/望见)

2. 【解析】本题考查的是考生对文言文句子结构及节奏的把握。

【答案】既见帝/言导忠诚/申救甚至/帝纳其言。

3.【解析】本题考查的是考生对文章内容的把握。

【答案】王导因为当年误以为周见死不救,在王敦要诛杀周时没有开口相救。他后来才得知周尽力相救的真相,强烈的负罪感使他悲不自胜。

【参考译文】当初,王敦起兵作乱,刘隗劝皇帝杀掉王氏家族,王敦的弟弟王导带着王氏子弟跪在宫殿门前请罪,这时周进宫,王导便小声对他说:“伯仁(周的字),我全家一百多口人的性命就靠你了。”周头也不回,径直进宫。周见到皇帝,说王导是个忠诚的臣子,说尽了好话,皇帝采纳了他的意见。周从宫里出来,王导仍然在宫门口等着,又叫住周,周却不跟他说话。出宫后到了家,周又连忙写了一篇奏折,词语恳切,替王

导他们求情。后来王敦总揽朝政,询问王导:“周和戴若思是南北两大才子,应该做三司这样的大官,没有什么可以疑虑的。”王导不回答。王敦便说:“如果不配为官,那就杀了他。”王导还是沉默。后来王导在整理中书省文件时,才发现当时周极力为他辩白的奏章,情真意切。王导拿着奏表,悲伤不已。

考点解密

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}考题特征

文言词汇以选择题的形式进行考查,考查考生的词汇积累和理解。要求理解的词语出自所选文段,但会联系到教材课文中的词句,这就要求考生能充分积累课内的文言词汇,灵活运用所学知识迁移到课外阅读中。

考点一:文言词汇选择题

一、考点分析

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}答题策略

1. 迁移法:即联系课内,结合语境,将已知的课内文言文词语的

意思放在课外的句子中,看能否解释得通,并联系上下文看是否合适,以判断意思的异同。

2. 词性法:根据词语在两个句子中的词性来判断异同。

3. 组词法:通过组词,结合句子进行理解。

4. 延伸法:若考查的词语无法联想到相关熟悉的课内文言文句子,可联系某些成语和古诗词,很多成语都是自古累积而来,也大多使用古代汉语的词义。

二、题型导航

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

选择下列各组句子中,加点词语意思相同(或不相同)的一项( )

解题方法

示例解析

迁移法

【例】(张居正)少颖敏绝伦,十五为诸生/奇山异水,天下独绝

【解析】由“少颖敏绝伦”中的“绝”可联系到《与朱元思书》中的“奇山异水,天下独绝”的“绝”,二者意思相仿,都可解释为“独一无二、超过同等”。因此可翻译为“(张居正)年少时就聪慧机敏过人,十五岁就做了秀才”。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}词性法

【例】(陶渊明)妻翟氏,亦能安勤苦,与其同志/处处志之

【解析】“与其同志”中的“志”意思是志向,为名词;“处处志之”中的“志”意思是做标记,为动词。二者词性不同,意思明显也不相同。第一句可翻译为“(陶渊明的)妻子翟氏也能安于勤劳清苦,和他志向相同”。

组词法

【例】州三礼辟西曹主簿,不就。

【解析】根据语境可翻译为“州里多次尊敬地推举他任西曹主簿,他都没有就任”。“就”可组成“就任”一词,那么结合句意,“就”即是“就任、担任……职位”之意。

续表

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}延伸法

【例】凝之慕老莱、严子陵为人,推家财与弟及兄子,立屋于野外,非其力不食。

【解析】“非其力不食”可联系到成语“自食其力”,“食”解作“吃”,句子可翻译为“凝之倾慕老莱子、严子陵的为人,把家里的财产全部赠送给弟弟和侄子,(自己)在荒郊野外盖房子,不是自己劳动得来的食物不吃”。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}序号

释义

课文

①

或以宾王对:__________

今或闻无罪(《陈涉世家》)

②

再三吟讽,因曰:_____________

因往晓之(《杞人忧天》)

③

君异日当腰玉:_________________

______________________________

腰白玉之环《送东阳马生序》

④

周、戴若思南北之望:___________

先达德隆望尊《送东阳马生序》

三、对点训练

1.课内外勾连迁移

有人

于是,就

挂在腰间,此处“腰”作动词用

有名望的人

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}序号

释义

课文

⑤

焚烧杀掠,几尽而去:__________

去国怀乡《岳阳楼记》

⑥

明年,贼又攻永破邵:__________

越明年,政通人和《岳阳楼记》

⑦

非生而知之者,孰能无惑?______

吾与城北徐公孰美《邹忌讽齐王纳谏》

⑧

砥砺名节,不私于物:__________

臣之妻私臣《邹忌讽齐王纳谏》

离开

第二年

哪个

偏爱

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}序号

释义

课文

⑨

亲爱君:__________

亲贤臣,远小人《出师表》

⑩

大王乃肯临臣:__________

乃不知有汉《桃花源记》

?

枳棘非鸾凤所集:__________

沙鸥翔集《岳阳楼记》

?

诚能如是:__________

此诚危急存亡之秋也《出师表》

亲近

竟然

停息

实在

2.词性法、组词法

(1)“属”在《古汉语常用字字典》中有以下几种常见义项:①zhǔ连接;②zhǔ嘱托,嘱咐;③zhǔ劝请,邀请;④shǔ种类;⑤shǔ官属,部属;⑥shǔ隶属,属于。

A. 署为府属_____ B. 而兴思不属_____

⑤

①

(2)“鄙”的常见义项:①目光短浅;②边境。

“明年,贼又攻永破邵,不犯此州边鄙而退”中“鄙”可联系到《出师表》中“先帝不以臣卑鄙”中的“鄙”的意思是:_________________,并不适用此处,此处应解释为:边境。

目光短浅

(3)“居”的常见义项:①居住,动词;②居所,名词;③停留

“独与母居”中“居”可联系到《小石潭记》中“以其境过清,不可久居”中“居”的意思是:______________,不适用此处,此处释义为:________________。

停留

居住

(4)“陈”的常见义项:①陈述;②陈旧;③摆放。

“香乃亲到元家,陈人伦孝行”中“陈”结合上下文应释义为:__________。

(5)“卒”的常见义项:①兵;②最终;③死。

“衡病重而卒”中的“卒”结合上下文应释义为:__________。

陈述

死

3.延伸推断法

(1)“席上啖菱,并壳而入”中的“啖”可延伸到苏轼广为人知的诗句“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”可推测出此处“啖”的意思是:__________。

(2)“臣多多而益善耳。”一句可延伸到成语“多多益善”,可推测出“益”的意思为:__________。

吃

更加

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}考题

特征

断句是课外文言文阅读的一个重要考点,断句总则:牢记一个前提——领会大意。要通读文段,领会基本意思,在此基础上,将能断开的先断开,一步一步缩小范围,然后集中精力分析难断句与上下文的联系。

答题

策略

1. 借助语意断句。

阅读全文,理解文意,这是断句的先决条件。先通读文章,再仔细理解须断句的句意,看上下文有没有提示。须断开的地方,就是我们现代汉语句子中须加标点的地方(注意句尾不用加“/”,超过题目要求断开处数不得分)。

考点二:文言断句题

一、考点分析

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}答题

策略

2. 借助句子成分断句。

找名词(代词),辨主宾,主前宾后可断开。

3. 借助标志词语断句。

(1)借助对话标志断句:文言文中对话、引文常常以“曰”“云”“言”为标志;而两人对话,一般在第一次问答出现人名,之后就把主语省略,只用“曰”。遇到对话,须根据上下文判断对话双方来断句。

(2)借助文言虚词断句:文言虚词,特别是语气词,往往是断句的地方。句首语气词之前断开,句末语气词之后断开。句首的发语词有:“夫”“盖”“噫”“惟”“斯”“呜呼”“若夫”等。

句尾的语气词有:“也”“矣”“乎”“哉”“焉”“与(欤)”“耶(邪)”等。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}答题

策略

(3)关于利用对话标志和虚词断句,这里有一个口诀,或许对同学们断句会有些帮助:

“曰”后冒(:),“哉”后叹(!),“夫”“盖”大都在句前;

“于”“而”一般在句中,“矣”“耳”后面画圆圈(。);

“耶”“乎”经常表疑问(?),“也”“者”作用要停顿;

或句(。)或逗(,)表情形,各人位置要记牢。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}答题

策略

(4)关联词之前往往断开:关联词主要有“故”“由是”“是故”“是以”“然则”“然”“然而”等。

(5)时间词之前往往断开:时间词主要有“少顷”“少时”“未几”“俄顷”“俄而”“已而”“既而”“忽”“忽然”等。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}答题

策略

4. 根据所用修辞方法断句。

(1)顶真:【例】秦王坐章台见相如∕相如奉璧奏秦王∕秦王大喜,传以示美人及左右∕左右皆呼万岁。(《廉颇蔺相如列传》)

(2)对称:【例】中山君喟然而仰叹曰:“与不期众少∕其于当厄∕怨不期深浅∕其于伤心∕吾以一杯羊羹亡国∕以一壶飨得士二人。”(《战国策·中山策》)

(3)反复:【例】“我孰与城北徐公美”“吾孰与徐公美”“吾与徐公孰美”(《邹忌讽齐王纳谏》)

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}答题

策略

5. 借助结构句式断句。

文言语法中有一些固定结构:

(1)判断句式:“……者,……也”。

(2)反问句式:“不亦……乎”“孰与……乎”“其……乎”“安……哉”“何……为”等。

(3)被动句式:“为……所……”“受……于……”“见……于……”等。

(4)固定句式:“如……何”“况……乎”“何(以)……为”等。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

请用“/”给文中画线的句子断句。

解题方法

示例解析

借助语意

断句

【例】(2016 广东)呼 老 兵 诣 道 边 酒 垆 对 坐 痛 饮 咨 其 风 土 考 其 区 域。

【解析】此句应翻译为:“就呼喊老兵去道边酒肆,与他一起痛快地喝酒,咨询当地的风土人情,考察当地的地理状况。”所以,此句应断句为:呼老兵诣道边酒垆/对坐痛饮/咨其风土/考其区域。

二、题型导航

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}解题方法

示例解析

借助句子

成分断句

【例】先 达 德 隆 望 尊 门 人 弟 子 填 其 室 未 尝 稍 降 辞 色。(《送东阳马生序(节选)》)

【解析】“找名词(代词),辨主宾,主前宾后可断句”,应这样断句:先达德隆望尊/门人弟子(主语)填其室(宾语)/未尝稍降辞色。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}解题方法

示例解析

借助标志

词语断句

【例1】呜 呼 其 真 无 马 邪 其 真 不 知 马 也。(《马说》)

【解析】标志词语为文言虚词:“呜呼”“邪”“也”,该句应断句为:呜呼/其真无马邪/其真不知马也。

【例2】众 宾 团 坐 少 顷 但 闻 屏 障 中 抚 尺 一 下。(《口技》)

【解析】标志词语为时间词“少顷”,该句应断句为:众宾团坐/少顷/但闻屏障中抚尺一下。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}解题方法

示例解析

借助结构

句式断句

【例】学 而 时 习 之 不 亦 说 乎 有 朋 自 远 方 来 不 亦 乐 乎 人 不 知 而 不 愠 不 亦 君 子 乎?(《〈论语〉十二章》)

【解析】此句运用了反问句式“不亦……乎”,应找到这种句式进行断句。所以,此句应断句为:学而时习之∕不亦说乎∕有朋自远方来∕不亦乐乎∕人不知而不愠∕不亦君子乎?

三、考点突破

1. 不 去/是 亡 吾 信 也/得 原 失 信/吾 不 为 也。(语意+标志词语)

2. 无 疑 者 须 要 有 疑/有 疑 者 却 要 无 疑。(成分断句,先定主语)

3. 宋 人 或 得 玉/献 诸 子 罕/子 罕 弗 受。(成分断句,先定主语)

4. 沛 公 曰/君 为 我 呼 入/吾 得 兄 事 之。(标志词语)

5. 君 子 之 学 也/入 于 耳/藏 于 心/行 之 以 身。(借助修辞)

6. 三 月 得 千 里 马/马 已 死/买 其 首 五 百 金/反 以 报 君。(语意断句)

7. 人 之 所 不 学 而 能 者/其 良 能 也/所 不 虑 而 知 者/其 良 知 也。(结构句式+标志词语)

8. 予 唯 不 食 嗟 来 之 食/以 至 于 斯 也/从 而 谢 焉/终 不 食 而 死。(标志词语)

9. 孔 子 登 东 山 而 小 鲁/登 泰 山 而 小 天 下/故 观 于 海 者 难 为 水/游 于 圣 人 之 门 者 难 为 言。(借助修辞+标志词语)

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}考题特征

该考点常以简答题的形式进行考查,一般涉及对原文的内容理解分析,评价人物的行为品德,从原文得到的启示、道理等。

答题

策略

阅读离不开对文意的理解。有时要整体把握,有时要局部理解,小至一个句子、一个词语。那么如何有效地理解把握文意呢?

1. 以文解文法。所谓以文解文,是指根据原文的表述即可直接翻译回答。

考点三:内容理解

一、考点分析

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}答题

策略

2. 以事解文法。“事”指文章有关的事实背景。有时注释会给出,有时则要靠平时的积累。

3. 以理解文法。“理”指的是事理、情理因素,需要考生理性思考,从而进行逻辑推理。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

内容

理解题

1. 要善于找文章中关键的词句。读懂文章大意后,要善于找出文中具有概括性的句子或评价议论句,这些句子往往概括了主要内容或包含了作者的情感态度,分析这些句子有助于遵循文本原意,揭示文章的主要内容和写作目的。

【例1】(2016广东)根据选文,概括亭林先生“所诣渊涵博大”的原因。

【参考答案】①勤奋好学;②注重实地考察;③治学严谨;④学习专注。(答对任意三点即可)

二、题型导航

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

2. 要学会以文解文。答题时,要从文章中去搜索相关词句来答题,不要主观臆断,即使要求用自己的话来回答,也要用文中相关词句来转化组合。这样,可以防止答题时偏离作者原意和答题不全面。

【解析】“自少至老手不释书”说明亭林先生勤奋好学;从“咨其风土,考其区域”可看出他注重实地考察;“若与平生所闻不合,发书详正,必无所疑乃已”说明他治学严谨;从“遇故友若不相识,或颠坠崖谷,亦无悔也”可看出他学习专注。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

【例2】(2014广东)结合选文,分析“国人称善”的原因。

【参考答案】一是因为祁黄羊大公无私(或:“外举不避仇,内举不避子”);二是因为晋平公从善如流,知人善任(或:“听从祁黄羊的建议,任用解狐和祁午”)。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

【解析】此类题目要仔细审题,确定题干是否要求用原句,如要,则可用原文句子解答;若要求概括,则要从原文找出原句,再翻译概括成现代汉语来解答。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

人物

评价题

这个考点主要有两种设题方向:一是分析人物性格特点或品格特点,二是对人物的行为做出评价。可从三方面入手:

1. 抓住文中对于人物语言、动作、神态和心理等的正面描写;

2. 抓住文中对周围人的反应等侧面描写;

3. 采纳文中评价性句子。

【例1】(2010广东)请各用一两个词语,概括文中人物的主要特点。

【参考答案】①盗贼:狡诈贪婪(或:利令智昏);②于成龙:破案如神(或:才智过人,机智果断)。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

【解析】从文中的“席卷而去”“诡辩不已”这两处动作与语言描写可看出,盗贼是狡诈贪婪而且做贼心虚的;从文中的“公令诸门尽闭,止留一门放行人出入,吏目守之,严搜装载。又出示谕阖城户口各归宅第,候次日查点搜掘,务得赃物所在”等言行的描写,可知于成龙是才智过人、机智果断之人。此类题目的答题格式一般是:性格特点+具体事例。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

【例2】(2015广东)如何看待晋文公“罢兵而去”的行为?请说明理由。

【参考答案】示例一:赞成晋文公的行为,晋文公的可贵之处在于讲信用(恪守诚信)。因为讲信用才能不战而胜,“攻原”得卫。

示例二:反对晋文公的行为,晋文公错在墨守成规(一成不变、不能随机而变)。因为“原三日即下矣”(或:

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

“夫原之食竭力尽矣”),如果他一鼓作气,就能攻下原国。

示例三:我们要辩证地看待晋文公的行为,晋文公这样做有利有弊。利在讲信用,“攻原”得卫;弊在墨守成规,功亏一篑[或:利在讲信用,得人心;弊在墨守成规,错失时机(得到原国,实属侥幸)]。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

【解析】评价类题目首先应该表明态度,赞成或反对,根据个人的理解确定态度,紧扣主题,言之有理即可。此类题目的答题格式一般是:赞成(反对)+事例+原因。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

阅读

启示题

这个考点主要是考查考生对文章写作意图的理解并做出理性的分析思考。可从四方面入手:

1. 直接指出文中蕴含的道理或作者的思想情感;

2. 仔细分析议论抒情的句子,将句子的道理解析出来;

【例】(2013广东)请写出选文包含的一个成语,并说说它给你的启示。

【参考答案】成语:鹬蚌相争、渔翁得利(或:鹬蚌相争、鹬蚌相持)。启示:面对矛盾(冲突),要以理智、包容的态度对待,避免两败俱伤。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

3. 可以从人物的行为和性格上得到启示,探究他的做法是否合理;

4. 联系现实,得出有益的经验教训或生活规律。

【解析】此类题目的答题格式一般是:确定主题或问题+说明意义或原因+解决方法或途径+联系材料或现实。

三、对点训练

(一)梁鸿尚节

梁鸿家贫而尚节,博览无不通。学毕,乃牧豕上林苑中,曾误遗火,延及他舍。乃寻访烧者,问所失财物,悉以豕偿之。其主犹以为少。鸿曰:“无他财,愿以身居作。”主人许之。因为执勤,不懈朝夕。邻家耆老见鸿非恒人,乃共责让主人,而称鸿长者。于是始敬鸿悉还其豕鸿不受而去。

(节选自范晔《后汉书·卷八十三》,有删改)

【参考译文】梁鸿虽然家庭贫困,然而他推崇节操,博览群书,没有不通晓的事情,读完书(他)就到上林苑放猪,曾经不小心留下火种,火势延到别人的房屋。(梁鸿)于是寻访被烧到的人家,问他们损失的财物,用自己全部的猪作为赔偿还给房屋主人。但房屋的主人还认为得到的补偿很少,梁鸿说:“我没有别的财物,愿意让自己留下做事。”主人同意了。(梁鸿)于是勤奋做工,从早到晚从不松懈,邻家老人们见梁鸿不是一般人,于是就一同责备批评那家主人,而称赞梁鸿是忠厚的人,于是,(主人)开始敬佩梁鸿,把猪全还给他,梁鸿没有接受就离开了。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A. 梁鸿家贫而尚节(高尚)

B. 曾误遗火(遗留)

C. 悉以豕偿之(全,都)

D. 邻家耆老见鸿非恒人(平常,普通)

1. 【解析】意思应为“推崇”。

A

2.请用“/”给文中画线的句子断句。

于 是 始 敬 鸿 悉 还 其 豕 鸿 不 受 而 去。

3.结合选文,谈谈梁鸿是一个怎样的人。(技法归纳:具体事例+性格品质)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/

/

/

从他“博览无不通”可见他是一个勤奋博学的人;以所放养的猪和亲身劳作抵损失、不接受房屋主人归还的猪可见梁鸿是一个诚信,敢于担当责任,有道德良知的人。

(二)赵奢收税于平原君家

赵田部吏赵奢收租税,平原君家不肯出;奢以法治之,杀平原君用事者九人。平原君怒,将杀之。赵奢曰:“君于赵为贵公子,今纵君家而不奉公则法削,法削则国弱,国弱则诸侯加兵③,是无赵也,君安得有此富乎!以君之贵,奉公如法则上下平,上下平则国强,国强则赵固,而君为贵戚,岂轻于天下邪?”平原君以为贤言之于王王使治国赋国赋太平,民富而府库实。

(节选自《资治通鉴》)

【参考译文】赵国的田部官吏赵奢征收租税,平原君家不肯出;赵奢用国法处治,杀掉平原君家九个管事的人。平原君十分愤怒,将要杀赵奢。赵奢说:您在赵国是(王室)贵公子,现在纵容您家而不奉行公事,那么国法就被削弱,国法削弱则国家弱,国家弱则诸侯发兵入侵,这将使赵国无法存在,您又怎么能享有这种富贵!凭您的尊贵,只要奉公守法那么上下就安定了,上下安定则国强,国强则赵国政权稳固,而您贵为王族,难道会被世人看轻吗?平原君认为他很贤能,把他推荐给赵王。赵王让他主管国家税收,他把税收工作做得很好,使百姓富裕而国库充实。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A. 赵奢以法治之(按照)

B. 法削则国弱(效法)

C. 君安得有此富乎(怎么)

D. 国强则赵固(稳固)

B

1. 【解析】意思应为“国法”。

2.请用“/”给文中画线的句子断句。

平 原 君 以 为 贤 言 之 于 王 王 使 治 国 赋 国 赋 太 平。

3.结合选文,简要概括赵奢和平原君的性格特点。(技法归纳:根据人物描写归纳性格特点)

____________________________________________________________________________________________________________

/

/

/

赵奢:依法办事,不畏强权,敢于进谏,忠君爱国。

平原君:采纳忠言,知错就改,选贤举能。

(三)宋人献玉

宋人或得玉,献诸子罕。子罕弗受。献玉者曰:“以示玉人,玉人以为宝也,故敢献之。”

子罕曰:“我以不贪为宝尔以玉为宝若与我者皆丧宝也,不若人有其宝。”稽首而告曰:“小人怀璧,不可以越乡,纳此以请死也。”子罕置诸其里,使玉人为之攻之,富而后使复其所。故宋国之长者曰:“子罕非无宝也,所宝者异也。”

今以百金与搏黍以示儿子,儿子必取搏黍矣;以和氏之璧

与百金以示鄙人,鄙人必取百金矣;以和氏之璧与道德之至言以示贤者,贤者必取至言矣。

其知弥精,其取弥精;其知弥粗,其取弥粗。子罕之所宝者至矣。

(节选自《左传》)

【参考译文】宋国有个人得了一块玉石,便把它献给司城子罕,子罕不肯收。献玉石的人说:“我给玉匠看了,玉匠说这是块宝石,所以我才敢把它献给您。”

子罕说:“我把不贪当作宝,你把玉石当作宝。如果你把玉石给了我,我们都失掉了自己的宝。还不如各自都保留自己的宝。”献玉的人很恭敬地说:“小人拥有玉,寸步难行,献出这个玉是想请求免于死难。” 子罕把它放在自己的乡里,让工匠替自己雕玉,(卖掉玉)使献玉人富有之后,让他回到家里。所以宋国的长者说: “子罕不是没有宝贝,而是他的宝贝与众不同啊。”

要是把百两黄金与黄鹂鸟给一个婴儿选,他肯定要黄鹂鸟;把和氏之璧和百两黄金给一个鄙俗的人选,他必取黄金;把和氏之璧和有关道德的至理名言给贤者选,贤者必取至理名言。

人的知识越精深,他的抉择也越精妙;只能看到糟粕的人,只会去获取糟粕。子罕所看到的精华就是最精华的东西啊。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A. 宋人或得玉(有人)

B. 故敢献之(所以)

C. 所宝者异也(意动,以……为宝)

D. 所宝者异也(神异)

1. 【解析】意思应为“与众不同”。

D

2.请用“/”给文中画线的句子断句。

我 以 不 贪 为 宝 尔 以 玉 为 宝 若 与 我 者 皆 丧 宝 也。

3.从子罕身上我们获得了什么启示?(技法归纳:依据人物形象,分析文章主旨)

____________________________________________________

/

/

/

我们要学习子罕洁身自好,不贪钱财的品质。

(四)王育

王育少孤贫为人佣牧羊豕①近学堂。育常有暇拾薪,以雇书生抄书。后截蒲②以学书,日夜不止。亡失羊豕,其主笞③之。育将鬻④己以偿,于是郭子敬闻而嘉之,代育还羊豕,给其衣食,令育与其子同学。育遂博通经史,仕伪汉,官至太傅。

(节选自《太平御览学部》)

【注释】①豕(shǐ):猪。②蒲:水杨树。③笞(chī):用竹板、荆条打。④鬻(yù):卖。

【参考译文】王育小时候是一个孤儿,很贫穷。他作为别人家的苦工,负责放牧猪羊(牲畜),其地点离学堂很近。王育时常都有空闲的时间,他就收集柴草(卖掉),请书生帮他抄书。后来王育截断水杨树枝条当笔来学习,从早到晚都不停止。后来王育放牧时把牲畜弄丢了,他的雇主鞭打他。王育准备卖身以偿还牲畜的损失,这时郭子敬听闻了这件事,他对王育的行为表示赞赏,因而他代王育偿还了牲畜的损失,并且供给衣服和食物,使王育与他的儿子一起上学。于是王育渐渐能够博通经史,后来在伪汉做官,直到太傅的职位。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A. 育常有暇拾薪(空闲)

B. 亡失羊豕(死亡)

C. 日夜不止(停止)

D. 于是郭子敬闻而嘉之(赞赏)

B

1. 【解析】意思应为“丢失”。

2.请用“/”给文中画线的句子断句。

王 育 少 孤 贫 为 人 佣 牧 羊 豕 近 学 堂。

3.简要概括选文中郭子敬“闻而嘉之”的原因。(技法归纳:把握关键语句,翻译概括原文)

________________________________________________________________________________________________________

/

/

/

郭子敬是被王育宁愿卖了自己也要赔偿主人家损失的行为和求学的精神所感动。

谢 谢

广东中考备考指南

中考高分攻略 语文 内文

第二部分文言文阅读

第二节 课外文言文阅读

目录

02

真题探究

03

考点解密

01

课标要求

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}学段目标

《义务教育语文课程标准(2011年版)》中提出义务教育第四学段(七至九年级)的文言文阅读目标如下。

阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位。

课标要求

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}命题规律

命题规律1.从选材来看,多为短小精悍、生动的文言文,以叙事为主,有一定的故事性,内容多数是寓言故事、成语故事、劝谏讽喻、世态人情、人物春秋、美德佳行等。

2.从考查角度看,要求能大概读懂故事,并有所启发思考。重视学生课内到课外的迁移能力,文言词汇选择题一般都是课内常见词语延伸到课外的积累。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}考点攻略

考点1:文言词汇选择题——考点分布为:词语解释。

考点2:断句题——考点分布为:句子断句。

考点3:简答题——考点分布为:内容分析、人物评价、阅读启示等。

真题探究

广东近年来课外文言文阅读考点一览

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}年份

篇目

第1题

第2题

第3题

2020

《旧唐书》(孔祯)

词语解释(词义对错判断)

断句

人物形象分析

2019

《资治通鉴》(马援)

词语解释(课内外比较异同)

断句

内容理解分析

2018

《晋书》(周)

词语解释(课内外比较异同)

断句

内容理解分析

【例1】(2020广东)阅读下面的文言文,回答问题。(9分)

(孔)祯,高宗时为苏州长史。曹王明为刺史,不循法度,祯每进谏。明曰:“寡人天子之弟,岂失于为王哉!” 祯曰:“恩龙不可恃,大王不奉行国命恐今之荣位非大王所保独不见淮南之事乎?”明不悦,明左右有侵暴下人者,祯捕而杖杀之。明后果坐法,迁于黔中,谓人曰:“吾愧不用孔长史言,以及于此!”

(选自《旧唐书·文苑传》)

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A.不循法度(遵照)

B.恩宠不可恃(倚仗)

C.被捕而杖杀之(用杖刑)

D.以及于此(比得上)

2.请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

大 王 不 奉 行 国 命 恐 今 之 荣 位 非 大 王 所 保 独 不 见 淮 南 之 事 乎?

3.结合选文,简要分析孔祯是个怎样的人。(3分)______________________________________________________

______________________________________________________

1.【解析】本题考查词语解释。首先可结合上下文理解词语的意思;其次可采用课内外勾连法,联系课内古文中的词语积累进行分析。

【答案】D(D选项中“及”是“达到某种程度”的意思,不是“比得上”)

2.【解析】本题考查断句。首先要通读文句,在理解文意的基础上,理清人物之间的关系及事情发生的逻辑顺序,这是断句的基础。其次,依次解释句子中每个词语的意思(不会解释的个别词语可暂时不解释),再把词意串联起来,明确大概意思。最后,根据句意在需要停顿的地方标出断句即可。

【答案】大王不奉行国命/恐今之荣位非大王所保/独不见淮南之事乎?

3.【解析】本题考查人物形象。可从文章前后找到对应的事件,作答时要结合事件来分析。采用人物性格+具体事件的格式答题。要注意语言的简洁准确。

【答案】示例:①敢于直谏:敢于多次向曹王直言进谏;②执法严明:对曹王身边欺凌百姓的人严惩不贷;③具有远见:预见曹王恃宠而骄的结局。

【参考译文】孔祯,唐高宗时为苏州长史。曹王李明任州刺史,不遵守法令制度,孔祯常常进行规谏,李明说:“我是皇上的弟弟,哪里就会有失于为王呢!”孔祯说:“恩宠是不能依仗的,大王不奉行国法,恐怕今日的荣誉地位,不是大王所能保住的,难道没看到淮南王刘长的事吗?”李明听后不高兴,李明身边有人欺凌虐待老百姓,孔祯就把这些人抓起来杖打而死。李明后来果然获罪判刑,被贬谪到黔中(今湖南沅陵西)。他曾对人说:“我后悔没有听孔长史的话,以至于有这样的下场!”

【例2】(2019广东)阅读下面的文言文,回答问题。(9分)

马援少时,以家用不足辞其兄况,欲就边郡田牧。况曰:“汝大才当晚成良工不示人以朴且从所好。”遂之北地田牧。常谓宾客曰:“丈夫为志,穷当益坚,老当益壮。”后有畜数千头,谷数万斛,既而叹曰:“凡殖财产,贵其能赈施也,否则守钱虏耳!”乃尽散于亲旧。闻隗嚣好士,往从之。嚣甚敬重,与决筹策。

(选自《资治通鉴》)

1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A.以家用不足辞其兄况/蒙辞以军中多务

B.遂之北地田牧/能以径寸之木

C.穷当益坚/益慕圣贤之道

D.闻隗嚣好士,往从之/客从外来,与坐谈

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

汝 大 才 当 晚 成 良 工 不 示 人 以 朴 且 从 所 好。

3. 结合选文,说说隗嚣为什么敬重马援。(3分)______________________________________________________

1. 【解析】本题考查的是考生对课内文言文字词的迁移理解。值得注意的是,题目中课内文言文语句的选取不再局限在考纲篇目,加点词语也不局限于对实词意思的考查,这要求考生要更全面地把握常见文言词语的意思。

【答案】C(C. 更加。A. 辞别/推辞;B. 去,往/结构助词,的;D. 跟从,跟随/介词,由,自)

2. 【解析】本题考查的是考生对文言文句子结构及节奏的把握。

【答案】汝大才/当晚成/良工不示人以朴/且从所好。

3. 【解析】本题考查的是考生对文章内容的把握。

【答案】因为马援①志向坚定(或:常常对宾客说“穷当益坚”等);②赈施钱财(或:分送财产给亲友故旧)。

【参考译文】马援年轻时,因家庭贫困,辞别哥哥马况,准备到边郡一带种田放牧。马况说:“你是大器晚成的人,能工巧匠不把没有加工的木材拿给人看;权且按照你自己的意愿,想干什么就干什么吧。”于是马援到北地种田放牧。他常对宾客们说:“大丈夫立志,穷困的时候应当更加坚定,年老的时候应当更加雄壮。”后来,他拥有数千头牲畜,数万斛粮食。不久又叹息说:“增长财富,可贵之处在于能够赈济施舍,否则的话,不过是守财奴罢了!”于是把全部家产分送给亲友故旧。得知隗嚣礼贤下士,就去投奔他。隗嚣十分敬重马援,让他参与筹划决策。

【例3】(2018广东)阅读下面的文言文,回答问题。(9分)

初,敦①之举兵也,刘隗劝帝尽除诸王,王导率群从诣阙请罪,值觊②将入,导呼觊谓曰:“伯仁,以百口累卿!”觊直入不顾。既见帝言导忠诚申救甚至帝纳其言。及出,导犹在门,又呼觊。觊不与言。既出,又上表明导,言甚切至。敦既得志,问导曰:“周觊、戴若思南北之望,当登三司,无所疑也。”导不答。敦曰:“若不尔,正当诛尔。”导又无言。导后料检中书故事,见觊表救己,殷勤款至。导执表流涕,悲不自胜。

(节选自《晋书》,有删改)

【注释】①敦:王敦,王导的堂兄。②(yǐ):周觊,字伯仁。曾投奔王敦,与王导交好。

1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A. 敦之举兵也/傅说举于版筑之间

B. 直入不顾/直截了当

C. 不与言/客从外来,与坐谈

D. 南北之望/望尘莫及

2. 请用“/”给文中画线句子断句。(3分)

既 见 帝 言 导 忠 诚 申 救 甚 至 帝 纳 其 言。

3. 结合选文,说说王导为什么“悲不自胜”。(3分)______________________________________________________

1.【解析】本题考查的是考生对课内文言文字词的迁移理解。该题今年与往年有所不同,其中两个选项选取的是成语,而不是课内文言文的语句。

【答案】C(C. 跟。A.起,带/被选拔;B.径直/直接;D.有名望的人/望见)

2. 【解析】本题考查的是考生对文言文句子结构及节奏的把握。

【答案】既见帝/言导忠诚/申救甚至/帝纳其言。

3.【解析】本题考查的是考生对文章内容的把握。

【答案】王导因为当年误以为周见死不救,在王敦要诛杀周时没有开口相救。他后来才得知周尽力相救的真相,强烈的负罪感使他悲不自胜。

【参考译文】当初,王敦起兵作乱,刘隗劝皇帝杀掉王氏家族,王敦的弟弟王导带着王氏子弟跪在宫殿门前请罪,这时周进宫,王导便小声对他说:“伯仁(周的字),我全家一百多口人的性命就靠你了。”周头也不回,径直进宫。周见到皇帝,说王导是个忠诚的臣子,说尽了好话,皇帝采纳了他的意见。周从宫里出来,王导仍然在宫门口等着,又叫住周,周却不跟他说话。出宫后到了家,周又连忙写了一篇奏折,词语恳切,替王

导他们求情。后来王敦总揽朝政,询问王导:“周和戴若思是南北两大才子,应该做三司这样的大官,没有什么可以疑虑的。”王导不回答。王敦便说:“如果不配为官,那就杀了他。”王导还是沉默。后来王导在整理中书省文件时,才发现当时周极力为他辩白的奏章,情真意切。王导拿着奏表,悲伤不已。

考点解密

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}考题特征

文言词汇以选择题的形式进行考查,考查考生的词汇积累和理解。要求理解的词语出自所选文段,但会联系到教材课文中的词句,这就要求考生能充分积累课内的文言词汇,灵活运用所学知识迁移到课外阅读中。

考点一:文言词汇选择题

一、考点分析

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}答题策略

1. 迁移法:即联系课内,结合语境,将已知的课内文言文词语的

意思放在课外的句子中,看能否解释得通,并联系上下文看是否合适,以判断意思的异同。

2. 词性法:根据词语在两个句子中的词性来判断异同。

3. 组词法:通过组词,结合句子进行理解。

4. 延伸法:若考查的词语无法联想到相关熟悉的课内文言文句子,可联系某些成语和古诗词,很多成语都是自古累积而来,也大多使用古代汉语的词义。

二、题型导航

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

选择下列各组句子中,加点词语意思相同(或不相同)的一项( )

解题方法

示例解析

迁移法

【例】(张居正)少颖敏绝伦,十五为诸生/奇山异水,天下独绝

【解析】由“少颖敏绝伦”中的“绝”可联系到《与朱元思书》中的“奇山异水,天下独绝”的“绝”,二者意思相仿,都可解释为“独一无二、超过同等”。因此可翻译为“(张居正)年少时就聪慧机敏过人,十五岁就做了秀才”。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}词性法

【例】(陶渊明)妻翟氏,亦能安勤苦,与其同志/处处志之

【解析】“与其同志”中的“志”意思是志向,为名词;“处处志之”中的“志”意思是做标记,为动词。二者词性不同,意思明显也不相同。第一句可翻译为“(陶渊明的)妻子翟氏也能安于勤劳清苦,和他志向相同”。

组词法

【例】州三礼辟西曹主簿,不就。

【解析】根据语境可翻译为“州里多次尊敬地推举他任西曹主簿,他都没有就任”。“就”可组成“就任”一词,那么结合句意,“就”即是“就任、担任……职位”之意。

续表

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}延伸法

【例】凝之慕老莱、严子陵为人,推家财与弟及兄子,立屋于野外,非其力不食。

【解析】“非其力不食”可联系到成语“自食其力”,“食”解作“吃”,句子可翻译为“凝之倾慕老莱子、严子陵的为人,把家里的财产全部赠送给弟弟和侄子,(自己)在荒郊野外盖房子,不是自己劳动得来的食物不吃”。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}序号

释义

课文

①

或以宾王对:__________

今或闻无罪(《陈涉世家》)

②

再三吟讽,因曰:_____________

因往晓之(《杞人忧天》)

③

君异日当腰玉:_________________

______________________________

腰白玉之环《送东阳马生序》

④

周、戴若思南北之望:___________

先达德隆望尊《送东阳马生序》

三、对点训练

1.课内外勾连迁移

有人

于是,就

挂在腰间,此处“腰”作动词用

有名望的人

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}序号

释义

课文

⑤

焚烧杀掠,几尽而去:__________

去国怀乡《岳阳楼记》

⑥

明年,贼又攻永破邵:__________

越明年,政通人和《岳阳楼记》

⑦

非生而知之者,孰能无惑?______

吾与城北徐公孰美《邹忌讽齐王纳谏》

⑧

砥砺名节,不私于物:__________

臣之妻私臣《邹忌讽齐王纳谏》

离开

第二年

哪个

偏爱

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}序号

释义

课文

⑨

亲爱君:__________

亲贤臣,远小人《出师表》

⑩

大王乃肯临臣:__________

乃不知有汉《桃花源记》

?

枳棘非鸾凤所集:__________

沙鸥翔集《岳阳楼记》

?

诚能如是:__________

此诚危急存亡之秋也《出师表》

亲近

竟然

停息

实在

2.词性法、组词法

(1)“属”在《古汉语常用字字典》中有以下几种常见义项:①zhǔ连接;②zhǔ嘱托,嘱咐;③zhǔ劝请,邀请;④shǔ种类;⑤shǔ官属,部属;⑥shǔ隶属,属于。

A. 署为府属_____ B. 而兴思不属_____

⑤

①

(2)“鄙”的常见义项:①目光短浅;②边境。

“明年,贼又攻永破邵,不犯此州边鄙而退”中“鄙”可联系到《出师表》中“先帝不以臣卑鄙”中的“鄙”的意思是:_________________,并不适用此处,此处应解释为:边境。

目光短浅

(3)“居”的常见义项:①居住,动词;②居所,名词;③停留

“独与母居”中“居”可联系到《小石潭记》中“以其境过清,不可久居”中“居”的意思是:______________,不适用此处,此处释义为:________________。

停留

居住

(4)“陈”的常见义项:①陈述;②陈旧;③摆放。

“香乃亲到元家,陈人伦孝行”中“陈”结合上下文应释义为:__________。

(5)“卒”的常见义项:①兵;②最终;③死。

“衡病重而卒”中的“卒”结合上下文应释义为:__________。

陈述

死

3.延伸推断法

(1)“席上啖菱,并壳而入”中的“啖”可延伸到苏轼广为人知的诗句“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”可推测出此处“啖”的意思是:__________。

(2)“臣多多而益善耳。”一句可延伸到成语“多多益善”,可推测出“益”的意思为:__________。

吃

更加

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}考题

特征

断句是课外文言文阅读的一个重要考点,断句总则:牢记一个前提——领会大意。要通读文段,领会基本意思,在此基础上,将能断开的先断开,一步一步缩小范围,然后集中精力分析难断句与上下文的联系。

答题

策略

1. 借助语意断句。

阅读全文,理解文意,这是断句的先决条件。先通读文章,再仔细理解须断句的句意,看上下文有没有提示。须断开的地方,就是我们现代汉语句子中须加标点的地方(注意句尾不用加“/”,超过题目要求断开处数不得分)。

考点二:文言断句题

一、考点分析

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}答题

策略

2. 借助句子成分断句。

找名词(代词),辨主宾,主前宾后可断开。

3. 借助标志词语断句。

(1)借助对话标志断句:文言文中对话、引文常常以“曰”“云”“言”为标志;而两人对话,一般在第一次问答出现人名,之后就把主语省略,只用“曰”。遇到对话,须根据上下文判断对话双方来断句。

(2)借助文言虚词断句:文言虚词,特别是语气词,往往是断句的地方。句首语气词之前断开,句末语气词之后断开。句首的发语词有:“夫”“盖”“噫”“惟”“斯”“呜呼”“若夫”等。

句尾的语气词有:“也”“矣”“乎”“哉”“焉”“与(欤)”“耶(邪)”等。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}答题

策略

(3)关于利用对话标志和虚词断句,这里有一个口诀,或许对同学们断句会有些帮助:

“曰”后冒(:),“哉”后叹(!),“夫”“盖”大都在句前;

“于”“而”一般在句中,“矣”“耳”后面画圆圈(。);

“耶”“乎”经常表疑问(?),“也”“者”作用要停顿;

或句(。)或逗(,)表情形,各人位置要记牢。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}答题

策略

(4)关联词之前往往断开:关联词主要有“故”“由是”“是故”“是以”“然则”“然”“然而”等。

(5)时间词之前往往断开:时间词主要有“少顷”“少时”“未几”“俄顷”“俄而”“已而”“既而”“忽”“忽然”等。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}答题

策略

4. 根据所用修辞方法断句。

(1)顶真:【例】秦王坐章台见相如∕相如奉璧奏秦王∕秦王大喜,传以示美人及左右∕左右皆呼万岁。(《廉颇蔺相如列传》)

(2)对称:【例】中山君喟然而仰叹曰:“与不期众少∕其于当厄∕怨不期深浅∕其于伤心∕吾以一杯羊羹亡国∕以一壶飨得士二人。”(《战国策·中山策》)

(3)反复:【例】“我孰与城北徐公美”“吾孰与徐公美”“吾与徐公孰美”(《邹忌讽齐王纳谏》)

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}答题

策略

5. 借助结构句式断句。

文言语法中有一些固定结构:

(1)判断句式:“……者,……也”。

(2)反问句式:“不亦……乎”“孰与……乎”“其……乎”“安……哉”“何……为”等。

(3)被动句式:“为……所……”“受……于……”“见……于……”等。

(4)固定句式:“如……何”“况……乎”“何(以)……为”等。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

请用“/”给文中画线的句子断句。

解题方法

示例解析

借助语意

断句

【例】(2016 广东)呼 老 兵 诣 道 边 酒 垆 对 坐 痛 饮 咨 其 风 土 考 其 区 域。

【解析】此句应翻译为:“就呼喊老兵去道边酒肆,与他一起痛快地喝酒,咨询当地的风土人情,考察当地的地理状况。”所以,此句应断句为:呼老兵诣道边酒垆/对坐痛饮/咨其风土/考其区域。

二、题型导航

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}解题方法

示例解析

借助句子

成分断句

【例】先 达 德 隆 望 尊 门 人 弟 子 填 其 室 未 尝 稍 降 辞 色。(《送东阳马生序(节选)》)

【解析】“找名词(代词),辨主宾,主前宾后可断句”,应这样断句:先达德隆望尊/门人弟子(主语)填其室(宾语)/未尝稍降辞色。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}解题方法

示例解析

借助标志

词语断句

【例1】呜 呼 其 真 无 马 邪 其 真 不 知 马 也。(《马说》)

【解析】标志词语为文言虚词:“呜呼”“邪”“也”,该句应断句为:呜呼/其真无马邪/其真不知马也。

【例2】众 宾 团 坐 少 顷 但 闻 屏 障 中 抚 尺 一 下。(《口技》)

【解析】标志词语为时间词“少顷”,该句应断句为:众宾团坐/少顷/但闻屏障中抚尺一下。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}解题方法

示例解析

借助结构

句式断句

【例】学 而 时 习 之 不 亦 说 乎 有 朋 自 远 方 来 不 亦 乐 乎 人 不 知 而 不 愠 不 亦 君 子 乎?(《〈论语〉十二章》)

【解析】此句运用了反问句式“不亦……乎”,应找到这种句式进行断句。所以,此句应断句为:学而时习之∕不亦说乎∕有朋自远方来∕不亦乐乎∕人不知而不愠∕不亦君子乎?

三、考点突破

1. 不 去/是 亡 吾 信 也/得 原 失 信/吾 不 为 也。(语意+标志词语)

2. 无 疑 者 须 要 有 疑/有 疑 者 却 要 无 疑。(成分断句,先定主语)

3. 宋 人 或 得 玉/献 诸 子 罕/子 罕 弗 受。(成分断句,先定主语)

4. 沛 公 曰/君 为 我 呼 入/吾 得 兄 事 之。(标志词语)

5. 君 子 之 学 也/入 于 耳/藏 于 心/行 之 以 身。(借助修辞)

6. 三 月 得 千 里 马/马 已 死/买 其 首 五 百 金/反 以 报 君。(语意断句)

7. 人 之 所 不 学 而 能 者/其 良 能 也/所 不 虑 而 知 者/其 良 知 也。(结构句式+标志词语)

8. 予 唯 不 食 嗟 来 之 食/以 至 于 斯 也/从 而 谢 焉/终 不 食 而 死。(标志词语)

9. 孔 子 登 东 山 而 小 鲁/登 泰 山 而 小 天 下/故 观 于 海 者 难 为 水/游 于 圣 人 之 门 者 难 为 言。(借助修辞+标志词语)

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}考题特征

该考点常以简答题的形式进行考查,一般涉及对原文的内容理解分析,评价人物的行为品德,从原文得到的启示、道理等。

答题

策略

阅读离不开对文意的理解。有时要整体把握,有时要局部理解,小至一个句子、一个词语。那么如何有效地理解把握文意呢?

1. 以文解文法。所谓以文解文,是指根据原文的表述即可直接翻译回答。

考点三:内容理解

一、考点分析

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}答题

策略

2. 以事解文法。“事”指文章有关的事实背景。有时注释会给出,有时则要靠平时的积累。

3. 以理解文法。“理”指的是事理、情理因素,需要考生理性思考,从而进行逻辑推理。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

内容

理解题

1. 要善于找文章中关键的词句。读懂文章大意后,要善于找出文中具有概括性的句子或评价议论句,这些句子往往概括了主要内容或包含了作者的情感态度,分析这些句子有助于遵循文本原意,揭示文章的主要内容和写作目的。

【例1】(2016广东)根据选文,概括亭林先生“所诣渊涵博大”的原因。

【参考答案】①勤奋好学;②注重实地考察;③治学严谨;④学习专注。(答对任意三点即可)

二、题型导航

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

2. 要学会以文解文。答题时,要从文章中去搜索相关词句来答题,不要主观臆断,即使要求用自己的话来回答,也要用文中相关词句来转化组合。这样,可以防止答题时偏离作者原意和答题不全面。

【解析】“自少至老手不释书”说明亭林先生勤奋好学;从“咨其风土,考其区域”可看出他注重实地考察;“若与平生所闻不合,发书详正,必无所疑乃已”说明他治学严谨;从“遇故友若不相识,或颠坠崖谷,亦无悔也”可看出他学习专注。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

【例2】(2014广东)结合选文,分析“国人称善”的原因。

【参考答案】一是因为祁黄羊大公无私(或:“外举不避仇,内举不避子”);二是因为晋平公从善如流,知人善任(或:“听从祁黄羊的建议,任用解狐和祁午”)。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

【解析】此类题目要仔细审题,确定题干是否要求用原句,如要,则可用原文句子解答;若要求概括,则要从原文找出原句,再翻译概括成现代汉语来解答。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

人物

评价题

这个考点主要有两种设题方向:一是分析人物性格特点或品格特点,二是对人物的行为做出评价。可从三方面入手:

1. 抓住文中对于人物语言、动作、神态和心理等的正面描写;

2. 抓住文中对周围人的反应等侧面描写;

3. 采纳文中评价性句子。

【例1】(2010广东)请各用一两个词语,概括文中人物的主要特点。

【参考答案】①盗贼:狡诈贪婪(或:利令智昏);②于成龙:破案如神(或:才智过人,机智果断)。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

【解析】从文中的“席卷而去”“诡辩不已”这两处动作与语言描写可看出,盗贼是狡诈贪婪而且做贼心虚的;从文中的“公令诸门尽闭,止留一门放行人出入,吏目守之,严搜装载。又出示谕阖城户口各归宅第,候次日查点搜掘,务得赃物所在”等言行的描写,可知于成龙是才智过人、机智果断之人。此类题目的答题格式一般是:性格特点+具体事例。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

【例2】(2015广东)如何看待晋文公“罢兵而去”的行为?请说明理由。

【参考答案】示例一:赞成晋文公的行为,晋文公的可贵之处在于讲信用(恪守诚信)。因为讲信用才能不战而胜,“攻原”得卫。

示例二:反对晋文公的行为,晋文公错在墨守成规(一成不变、不能随机而变)。因为“原三日即下矣”(或:

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

“夫原之食竭力尽矣”),如果他一鼓作气,就能攻下原国。

示例三:我们要辩证地看待晋文公的行为,晋文公这样做有利有弊。利在讲信用,“攻原”得卫;弊在墨守成规,功亏一篑[或:利在讲信用,得人心;弊在墨守成规,错失时机(得到原国,实属侥幸)]。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

【解析】评价类题目首先应该表明态度,赞成或反对,根据个人的理解确定态度,紧扣主题,言之有理即可。此类题目的答题格式一般是:赞成(反对)+事例+原因。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

阅读

启示题

这个考点主要是考查考生对文章写作意图的理解并做出理性的分析思考。可从四方面入手:

1. 直接指出文中蕴含的道理或作者的思想情感;

2. 仔细分析议论抒情的句子,将句子的道理解析出来;

【例】(2013广东)请写出选文包含的一个成语,并说说它给你的启示。

【参考答案】成语:鹬蚌相争、渔翁得利(或:鹬蚌相争、鹬蚌相持)。启示:面对矛盾(冲突),要以理智、包容的态度对待,避免两败俱伤。

续表

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}常见题型

解题思路

示例解析

3. 可以从人物的行为和性格上得到启示,探究他的做法是否合理;

4. 联系现实,得出有益的经验教训或生活规律。

【解析】此类题目的答题格式一般是:确定主题或问题+说明意义或原因+解决方法或途径+联系材料或现实。

三、对点训练

(一)梁鸿尚节

梁鸿家贫而尚节,博览无不通。学毕,乃牧豕上林苑中,曾误遗火,延及他舍。乃寻访烧者,问所失财物,悉以豕偿之。其主犹以为少。鸿曰:“无他财,愿以身居作。”主人许之。因为执勤,不懈朝夕。邻家耆老见鸿非恒人,乃共责让主人,而称鸿长者。于是始敬鸿悉还其豕鸿不受而去。

(节选自范晔《后汉书·卷八十三》,有删改)

【参考译文】梁鸿虽然家庭贫困,然而他推崇节操,博览群书,没有不通晓的事情,读完书(他)就到上林苑放猪,曾经不小心留下火种,火势延到别人的房屋。(梁鸿)于是寻访被烧到的人家,问他们损失的财物,用自己全部的猪作为赔偿还给房屋主人。但房屋的主人还认为得到的补偿很少,梁鸿说:“我没有别的财物,愿意让自己留下做事。”主人同意了。(梁鸿)于是勤奋做工,从早到晚从不松懈,邻家老人们见梁鸿不是一般人,于是就一同责备批评那家主人,而称赞梁鸿是忠厚的人,于是,(主人)开始敬佩梁鸿,把猪全还给他,梁鸿没有接受就离开了。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A. 梁鸿家贫而尚节(高尚)

B. 曾误遗火(遗留)

C. 悉以豕偿之(全,都)

D. 邻家耆老见鸿非恒人(平常,普通)

1. 【解析】意思应为“推崇”。

A

2.请用“/”给文中画线的句子断句。

于 是 始 敬 鸿 悉 还 其 豕 鸿 不 受 而 去。

3.结合选文,谈谈梁鸿是一个怎样的人。(技法归纳:具体事例+性格品质)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/

/

/

从他“博览无不通”可见他是一个勤奋博学的人;以所放养的猪和亲身劳作抵损失、不接受房屋主人归还的猪可见梁鸿是一个诚信,敢于担当责任,有道德良知的人。

(二)赵奢收税于平原君家

赵田部吏赵奢收租税,平原君家不肯出;奢以法治之,杀平原君用事者九人。平原君怒,将杀之。赵奢曰:“君于赵为贵公子,今纵君家而不奉公则法削,法削则国弱,国弱则诸侯加兵③,是无赵也,君安得有此富乎!以君之贵,奉公如法则上下平,上下平则国强,国强则赵固,而君为贵戚,岂轻于天下邪?”平原君以为贤言之于王王使治国赋国赋太平,民富而府库实。

(节选自《资治通鉴》)

【参考译文】赵国的田部官吏赵奢征收租税,平原君家不肯出;赵奢用国法处治,杀掉平原君家九个管事的人。平原君十分愤怒,将要杀赵奢。赵奢说:您在赵国是(王室)贵公子,现在纵容您家而不奉行公事,那么国法就被削弱,国法削弱则国家弱,国家弱则诸侯发兵入侵,这将使赵国无法存在,您又怎么能享有这种富贵!凭您的尊贵,只要奉公守法那么上下就安定了,上下安定则国强,国强则赵国政权稳固,而您贵为王族,难道会被世人看轻吗?平原君认为他很贤能,把他推荐给赵王。赵王让他主管国家税收,他把税收工作做得很好,使百姓富裕而国库充实。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A. 赵奢以法治之(按照)

B. 法削则国弱(效法)

C. 君安得有此富乎(怎么)

D. 国强则赵固(稳固)

B

1. 【解析】意思应为“国法”。

2.请用“/”给文中画线的句子断句。

平 原 君 以 为 贤 言 之 于 王 王 使 治 国 赋 国 赋 太 平。

3.结合选文,简要概括赵奢和平原君的性格特点。(技法归纳:根据人物描写归纳性格特点)

____________________________________________________________________________________________________________

/

/

/

赵奢:依法办事,不畏强权,敢于进谏,忠君爱国。

平原君:采纳忠言,知错就改,选贤举能。

(三)宋人献玉

宋人或得玉,献诸子罕。子罕弗受。献玉者曰:“以示玉人,玉人以为宝也,故敢献之。”

子罕曰:“我以不贪为宝尔以玉为宝若与我者皆丧宝也,不若人有其宝。”稽首而告曰:“小人怀璧,不可以越乡,纳此以请死也。”子罕置诸其里,使玉人为之攻之,富而后使复其所。故宋国之长者曰:“子罕非无宝也,所宝者异也。”

今以百金与搏黍以示儿子,儿子必取搏黍矣;以和氏之璧

与百金以示鄙人,鄙人必取百金矣;以和氏之璧与道德之至言以示贤者,贤者必取至言矣。

其知弥精,其取弥精;其知弥粗,其取弥粗。子罕之所宝者至矣。

(节选自《左传》)

【参考译文】宋国有个人得了一块玉石,便把它献给司城子罕,子罕不肯收。献玉石的人说:“我给玉匠看了,玉匠说这是块宝石,所以我才敢把它献给您。”

子罕说:“我把不贪当作宝,你把玉石当作宝。如果你把玉石给了我,我们都失掉了自己的宝。还不如各自都保留自己的宝。”献玉的人很恭敬地说:“小人拥有玉,寸步难行,献出这个玉是想请求免于死难。” 子罕把它放在自己的乡里,让工匠替自己雕玉,(卖掉玉)使献玉人富有之后,让他回到家里。所以宋国的长者说: “子罕不是没有宝贝,而是他的宝贝与众不同啊。”

要是把百两黄金与黄鹂鸟给一个婴儿选,他肯定要黄鹂鸟;把和氏之璧和百两黄金给一个鄙俗的人选,他必取黄金;把和氏之璧和有关道德的至理名言给贤者选,贤者必取至理名言。

人的知识越精深,他的抉择也越精妙;只能看到糟粕的人,只会去获取糟粕。子罕所看到的精华就是最精华的东西啊。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A. 宋人或得玉(有人)

B. 故敢献之(所以)

C. 所宝者异也(意动,以……为宝)

D. 所宝者异也(神异)

1. 【解析】意思应为“与众不同”。

D

2.请用“/”给文中画线的句子断句。

我 以 不 贪 为 宝 尔 以 玉 为 宝 若 与 我 者 皆 丧 宝 也。

3.从子罕身上我们获得了什么启示?(技法归纳:依据人物形象,分析文章主旨)

____________________________________________________

/

/

/

我们要学习子罕洁身自好,不贪钱财的品质。

(四)王育

王育少孤贫为人佣牧羊豕①近学堂。育常有暇拾薪,以雇书生抄书。后截蒲②以学书,日夜不止。亡失羊豕,其主笞③之。育将鬻④己以偿,于是郭子敬闻而嘉之,代育还羊豕,给其衣食,令育与其子同学。育遂博通经史,仕伪汉,官至太傅。

(节选自《太平御览学部》)

【注释】①豕(shǐ):猪。②蒲:水杨树。③笞(chī):用竹板、荆条打。④鬻(yù):卖。

【参考译文】王育小时候是一个孤儿,很贫穷。他作为别人家的苦工,负责放牧猪羊(牲畜),其地点离学堂很近。王育时常都有空闲的时间,他就收集柴草(卖掉),请书生帮他抄书。后来王育截断水杨树枝条当笔来学习,从早到晚都不停止。后来王育放牧时把牲畜弄丢了,他的雇主鞭打他。王育准备卖身以偿还牲畜的损失,这时郭子敬听闻了这件事,他对王育的行为表示赞赏,因而他代王育偿还了牲畜的损失,并且供给衣服和食物,使王育与他的儿子一起上学。于是王育渐渐能够博通经史,后来在伪汉做官,直到太傅的职位。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A. 育常有暇拾薪(空闲)

B. 亡失羊豕(死亡)

C. 日夜不止(停止)

D. 于是郭子敬闻而嘉之(赞赏)

B

1. 【解析】意思应为“丢失”。

2.请用“/”给文中画线的句子断句。

王 育 少 孤 贫 为 人 佣 牧 羊 豕 近 学 堂。

3.简要概括选文中郭子敬“闻而嘉之”的原因。(技法归纳:把握关键语句,翻译概括原文)

________________________________________________________________________________________________________

/

/

/

郭子敬是被王育宁愿卖了自己也要赔偿主人家损失的行为和求学的精神所感动。

谢 谢