2020-2021学年人教版选修《先秦诸子选读》第二单元《民为贵》教学课件(40张)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版选修《先秦诸子选读》第二单元《民为贵》教学课件(40张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-09 15:31:11 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

孟子曰:民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心下》

民为贵

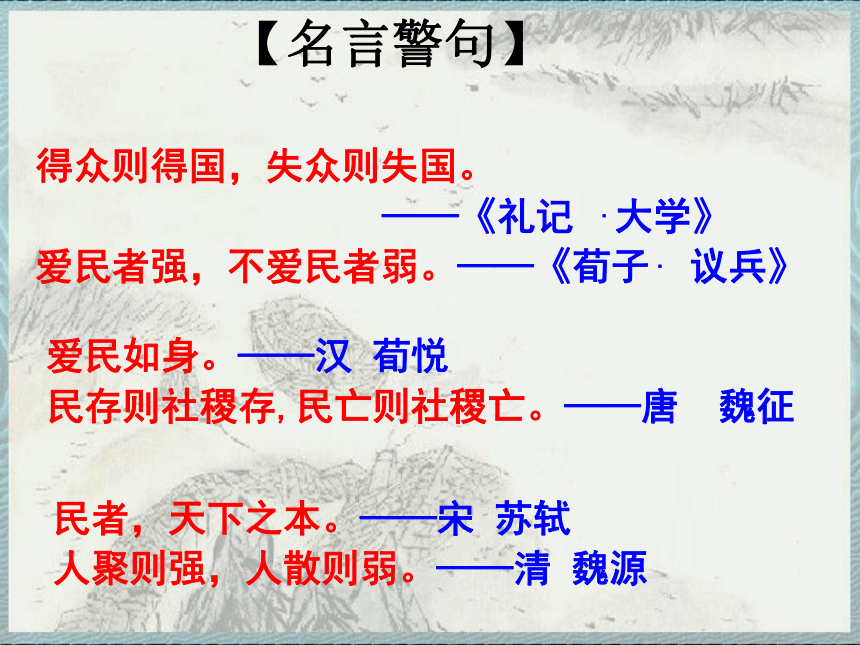

得众则得国,失众则失国。

——《礼记

﹒大学》

爱民者强,不爱民者弱。——《荀子﹒

议兵》

【名言警句】

爱民如身。——汉

荀悦

民存则社稷存,民亡则社稷亡。——唐

魏征

民者,天下之本。——宋

苏轼

人聚则强,人散则弱。——清

魏源

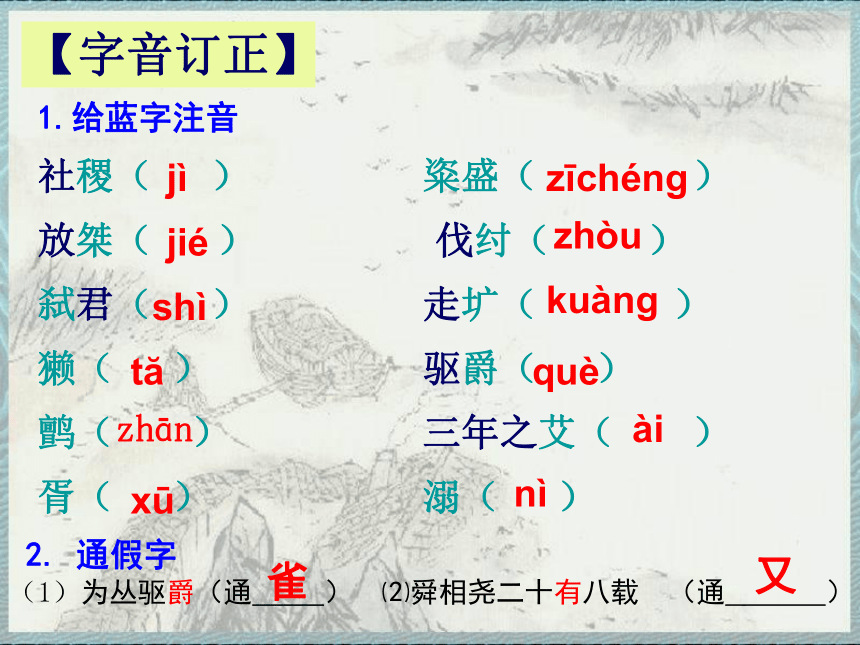

1.给蓝字注音

社稷(

)

粢盛(

)

放桀(

)

伐纣(

)

弑君(

)

走圹(

)

獭(

)

驱爵(

)

鹯(

)

三年之艾(

)

胥(

)

溺(

)

jì

zīchéng

jié

zhòu

shì

kuàng

t?

què

zhān

ài

xū

nì

【字音订正】

2.

通假字

(1)为丛驱爵(通

)

⑵舜相尧二十有八载

(通

)

雀

又

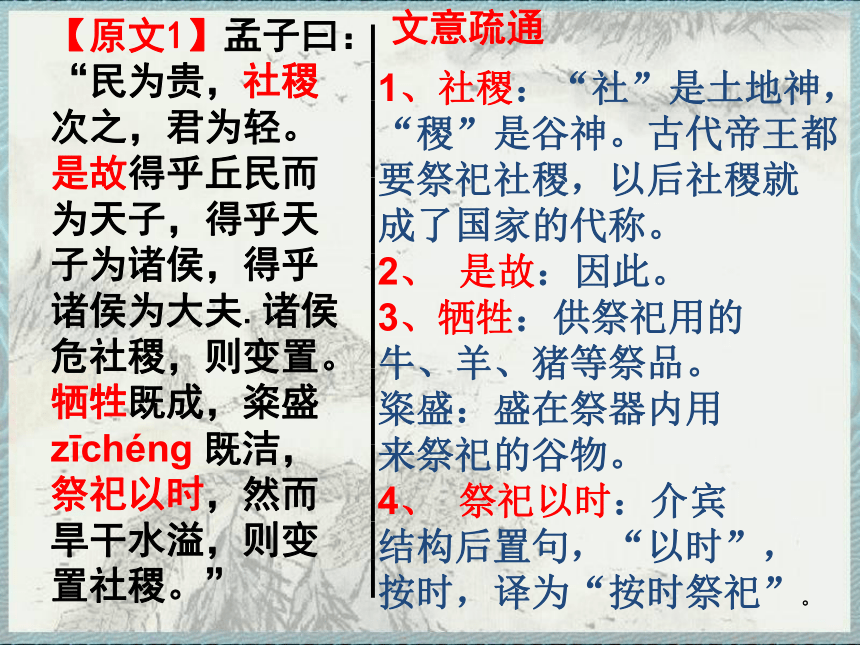

【原文1】孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫.诸侯危社稷,则变置。牺牲既成,粢盛zīchéng

既洁,祭祀以时,然而旱干水溢,则变置社稷。”

———————————————

文意疏通

1、社稷:“社”是土地神,

“稷”是谷神。古代帝王都

要祭祀社稷,以后社稷就

成了国家的代称。

2、

是故:因此。

3、牺牲:供祭祀用的

牛、羊、猪等祭品。

粢盛:盛在祭器内用

来祭祀的谷物。

4、

祭祀以时:介宾

结构后置句,“以时”,

按时,译为“按时祭祀”。

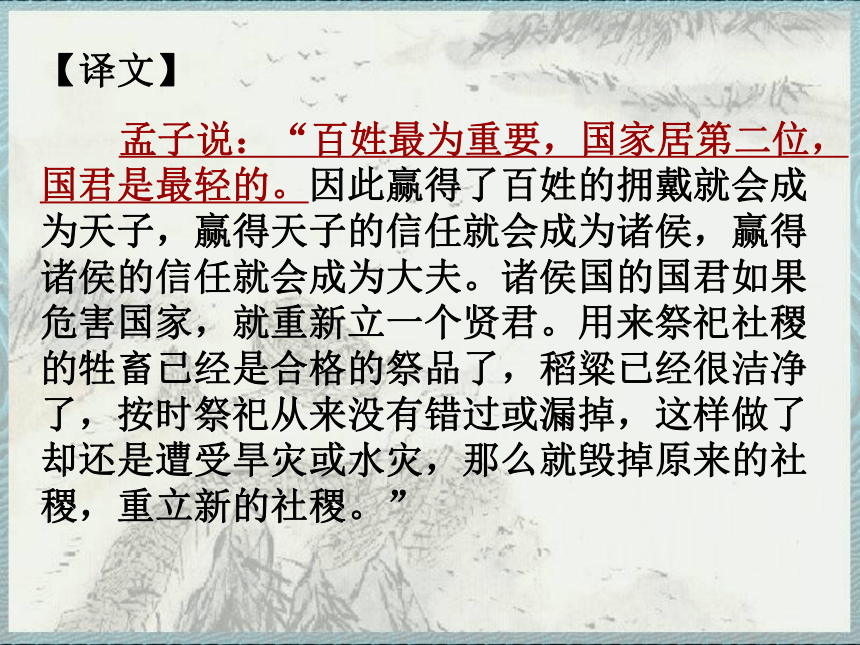

【译文】

孟子说:“百姓最为重要,国家居第二位,国君是最轻的。因此赢得了百姓的拥戴就会成为天子,赢得天子的信任就会成为诸侯,赢得诸侯的信任就会成为大夫。诸侯国的国君如果危害国家,就重新立一个贤君。用来祭祀社稷的牲畜已经是合格的祭品了,稻粱已经很洁净了,按时祭祀从来没有错过或漏掉,这样做了却还是遭受旱灾或水灾,那么就毁掉原来的社稷,重立新的社稷。”

孟子为什么说“民为贵,社稷次之,君为轻”?

整体感知

明确:因为国君和社稷都可以改立更换,只有老百姓是不可更换的。所以,百姓最为重要。

这是孟子民本思想最为典型,最为明确的体现,“民贵君轻”成为后世广泛流传的名言,一直为人们所引用。有必要提出的是,“民”是一个集合概念,“民”作为一个集合的整体是贵的,重于国君的,但“民”当中的每一个个体,普普通通的一介小民又怎么样呢?孟子这里没有说,也就很难说了。不过,就我们的了解来看,个体的小民是不可能与国君的重要性相抗衡的。

理论主张:

民

贵

君

轻

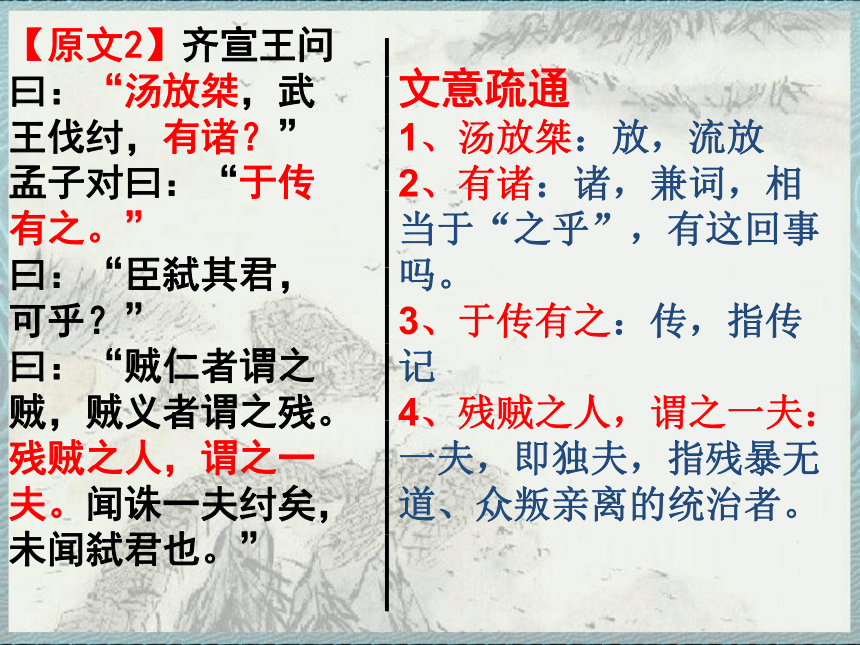

【原文2】齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”

曰:“臣弑其君,可乎?”

曰:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残。残贼之人,谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”

———————————————

文意疏通

1、汤放桀:放,流放

2、有诸:诸,兼词,相当于“之乎”,有这回事吗。

3、于传有之:传,指传记

4、残贼之人,谓之一夫:一夫,即独夫,指残暴无道、众叛亲离的统治者。

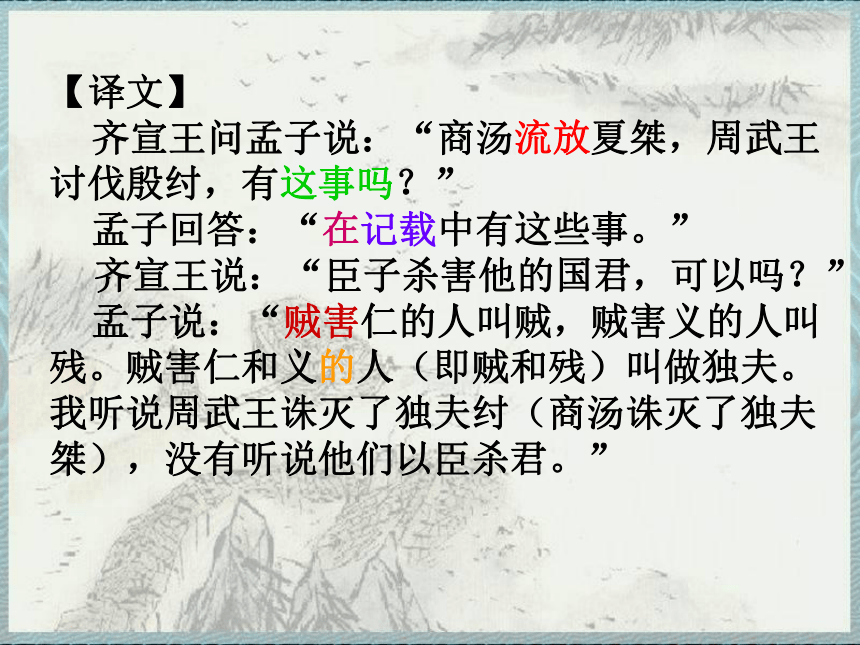

【译文】

齐宣王问孟子说:“商汤流放夏桀,周武王讨伐殷纣,有这事吗?”

孟子回答:“在记载中有这些事。”

齐宣王说:“臣子杀害他的国君,可以吗?”

孟子说:“贼害仁的人叫贼,贼害义的人叫残。贼害仁和义的人(即贼和残)叫做独夫。我听说周武王诛灭了独夫纣(商汤诛灭了独夫桀),没有听说他们以臣杀君。”

“汤放桀,武王伐纣”是什么行为?

明确:“诛一夫”的行为,是推翻暴政的行为。

整体感知

残害任和义的国君应该诛灭

伯夷、叔齐是商末孤竹君的两个儿子。相传其父遗命要立次子叔齐为继承人。孤竹君死后,叔齐让位给伯夷,伯夷不受,叔齐也不愿登位,先后都逃到周国。周武王伐纣,二人叩马谏阻。武王灭商后,他们耻食周粟,采薇而食,饿死于首阳山。

伯夷、叔齐耻食周粟,逃隐于首阳山,采集野菜而食之,及饿将死,作歌。其辞曰:“登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其非矣。神农、虞、夏忽焉没兮,我安适归矣?于嗟徂兮,命之衰矣!”遂饿死于首阳山。

【原文3】孟子曰:“桀纣之失天下也失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣;得其心有道:所欲与之聚之,所恶勿施,尔也。

——————————————

1、

桀纣之失天下也,失其民也:

这是个判断句,判断句可以表示

某某的原因是什么,也可以表示

某某是什么。此句译为“桀和纣失

天下,是由于失去了人民”。后面

句子与此相同。“之”,取消句子

独立性。

2、得天下有道:道,古文中常

出现这个词,不同语境中有不同

意思,此处译为“方法”。

3、斯得天下矣:斯,那么,就。

4、所欲与之聚之:第二个“之,

代词,代“所欲”。全句

“(百姓)

想要的,给他们积蓄起来”。

【译文】

孟子说:“桀和纣失去了天下,是由于失去了他们的百姓;失去了他们的百姓,是由于失去了民心。得到天下是有办法的:得到天下的百姓,就得到天下了;得到百姓也是有办法的:得到他们的心,就能够得到百姓了;得到百姓的心也是有办法的:百姓想要的东西就设法为他们积聚,百姓厌恶的东西就不要加在他们身上,如此而已。

【原文】民之归仁也,犹水之就下、兽之走圹kuàng也。故为渊驱鱼者,獭tǎ也;为丛驱爵què者,鹯zhān也;为汤武驱民者,桀与纣也。

———————————————

5.

犹水之就下、兽之走圹:

就,接近,靠近,趋向。此

处译为“流向”。两个“之”字

均为取消句子独立性。

6.

为渊驱鱼,为丛驱爵:为,

介词,替、给。“爵”通雀,这

两句现已成为固定成语,用来

比喻统治者施行暴政,使人民

投向敌方;也比喻不善团结人,

把关系本来亲密的人推向对立面。

【译文】

百姓归附有仁德的国君,就像水流向低处、兽跑向旷野一样。所以给深水赶鱼来的是獭;给丛木赶雀来的是鹯;给商汤、周武王赶百姓来的,是暴虐无道的夏桀和殷纣。

今天下之君有好仁者,则诸侯皆为之驱矣。虽欲无王,不可得已。今之欲王者,犹七年之病求三年之艾也。苟为不畜,终身不得。苟不志于仁,终身忧辱,以陷于死亡。《诗》云:‘其何能淑?载胥及溺。’此之谓也。”

【注释】

虽欲无王:虽,即使;王,成就王业

畜:通“蓄”,积聚

死亡:被诛杀或逃亡

淑:善

载:句首语助词,无义;

胥:皆。

【译文】

现在如果有一位国君喜欢施行仁政的话,那么百姓就会在这些暴君的驱使下归附他。即便不想成就王业,也是做不到的。现今的国君想成就王业,就像人病了七年之久,猝然间去找干了三年的艾草一样。久病者如果不事先积攒下一些治病的艾草,那么一辈子都不会得到。国君如果平时不施行仁政,那么终身都有丧失天下人民的隐忧,以至陷于被诛杀或者逃亡的境地。《诗经》说:‘这样怎么可能有好结果呢?只会相继都掉进水中被淹。’说的就是这个道理啊。”

《孟子·离娄上》中孟子论证“得天下”与“失天下”用了什么论证方法?

明确:得民心者得天下,失民心者失天下;仁得天下,不仁则失。采用对比论证的方式以及比喻论证方式。

整体感知

得民之道:提倡“仁政”

熟读第3则选文,讨论:

孟子认为在当时形势下“王天下”是容易还是困难?

实施方法

外部条件

内部动力

“所欲与之聚之,所恶勿施,尔也。

”

“民之归仁,犹水就下、兽走圹。”

“诸侯为之驱民”

易

易

难

久病求艾

苟不志于仁

采用对比论证的方式以及比喻论证方式。

君之好仁

2021/2/28

孟子认为怎样才可“得天下”?怎么会“失下”?

——得民心者得天下,失民心者失天下;仁得天下,不仁则失。

(1)?失去天下,首先是失去了民心,民心是什么?仅仅是要吃要穿吗?民心就是人民大众公认的、约定俗成的社会行为规范,以及社会公理!违背了社会行为规范,违背了社会公理,人民就不承认你这个统治者。而人民不承认你这个统治者,就会跑到他们认为好的地方、好的国家去。

因此,统治者想要得到民心,首先自己要遵守社会行为规范,遵守社会公理。而遵守社会行为规范,遵守社会公理,就是施行爱民政策,仁爱对待人民,平等对待人民,不搞特权,即使在生活方式上也要有所节制,才能得到人民的拥护。

【读解】

2021/2/28

(2)一个是民心问题,一个是仁政问题。二者密切相关,相辅相成。

民心问题反映的是民本主义思想,得民心者得天下,失民心者失天下。当然,还没有上升到“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力”(毛泽东)的高度。

仁政得民心,不仁则失民心。为渊驱鱼,为丛驱雀。坏人在无意中帮助了好人,恶成了促进历史前进的动力。这里面所蕴含的,正是善与恶的历史辩证法。

2021/2/28

(3)小而言之,就是地区与地区之间,单位与单位之间,商家与商家之间,也同样存在着这种“为渊驱鱼,为丛驱雀”的现象。比如说人才“跳槽”,往往是由于原单位的领导人失去了人才的信赖之心而发生,这等于是这个单位的领导人主动把自己的人才驱赶到另外的单位去。又比如说商家竞争,如果哪一个商家销售假冒伪劣品,抬高物价,服务态度又恶劣的话,等于是把顾客驱赶到别的商家去,无意之中帮了自己竞争对手的忙。

这里的道理是非常简单的。只不过在实际生活与工作中,我们往往不知不觉地做了这种“为渊驱鱼,为丛驱雀”的蠢事还没有意识到罢了。如此说来,倒是有必要反省反省,看看我们自己是否做了那“为渊驱鱼”的水獭或是“为丛驱雀”的鹞鹰。当然是但愿没有的好了。

贵州省铜仁市第二中学

24

2021/2/28

语言特色

2021/2/28

1、民之归仁也,犹水之就下、兽之走圹也。

2、故为渊驱鱼者,獭也;为丛驱爵者,鹯也;为汤武驱民者,桀与纣也。今天下之君有好仁者,则诸侯皆为之驱矣。

一、长于譬喻

形象的说明老百姓归向“仁”的形势自然而然,不可阻挡。

话中有话,把如今天下的诸侯都比作桀纣,是像獭、鹯一样的暴君,直指时弊,一针见血。

2021/2/28

3、今之欲王者,犹七年之病求三年之艾也。苟为不畜,终身不得。苟不志于仁,终身忧辱,以陷于死亡。

用病久了才去寻找治病的干艾叶比喻今天之国君平时不践履仁、不实行仁,却想着称王天下,那么终身都会有丧失天下的隐忧,最后被杀或逃亡。形象的指出了不实行仁的悲惨结局,振聋发聩。

贵州省铜仁市第二中学

27

2021/2/28

得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣;得其心有道:所欲与之聚之,所恶勿施,尔也。

运用排比句式,增强了语势,层层推进,指出了得到天下的根本途径,气势磅礴,语调铿锵,具有极强的说服力和感染力。

二、善于排比

故为渊驱鱼者,獭也;为丛驱爵者,鹯也;为汤武驱民者,桀与纣也。

2021/2/28

一、君轻民贵

二、君暴民反

三、君仁民归

小结

2021/2/28

明道理

民为贵,得民心者得天下,

失民心者失天下。

你能举出这样的例子吗?

解放前夕,国统区“反饥饿,反内战”大游行。

说明:由于国民党政府滥发纸币,货币急剧贬值,再加上战争期间的物资短缺,致使国统区大批民众陷了饥饿和死亡的困境。与此同时,官僚资本家却疯狂掠夺财产,搜刮金银,大发国难财。

2011年春节团拜会上温总理的讲话:

我们所做的一切都是为了让人民生活得更加幸福、更有尊严!

让中国农民过上滋润而有尊严的生活,体面、被人尊重,这是我的人生理想和追求,也应该是我们社会的共同理想,否则他们即使做了工人的工作,也还被冠以“农民工”,这岂非奇怪之事?

——农业部副部长高鸿宾谈自己的人生理想

取消农业税

党中央、国务院对减轻农民负担和推进农村税费改革工作历来十分重视。2004年3月,温家宝总理在两会上宣布:“除烟叶外,取消农业特产税,每年可使农民减轻负担48亿元。从今年起,要逐步降低农业税税率,平均每年降低1个百分点以上,五年内取消农业税。”2007年《政府工作报告》宣布:延续2600多年农民种田交税的历史终结了。2006年中央财政用于“三农”支出3397亿元,比上年增加422亿元。

农村免除

义务教育学杂费

为让所有孩子都能上得起学、上好学,党和政府高度重视教育发展和教育公平,出台了一系列重大措施。全国农村免除义务教育阶段的学杂费,国家对农村贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费,农村1.5亿中小学生家庭经济负担普遍减轻。推行“一费制”,规范中小学教育收费。“十一五”时期中央财政将投入100亿元,实施农村初中学校改造计划,地方政府也要相应增加这方面的投入。

习近平总书记在国内考察调研过程中,走进农户家里,经常会问起村民使用的是水厕还是旱厕,在视察村容村貌时也会详细了解相关情况。

1、“民惟邦本,本固君宁。”

(《尚书》)

2、安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。(杜甫)

3、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。(鲁迅)

4、热爱人民,真诚地为人民服务,鞠躬尽瘁,死而后已。(毛泽东)

5、人的生命是有限的,可是,为人民服务是无限的,我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去。(雷锋)

6、应当把人民看成与自己平等的人去爱他们,而不能高高在上地去看他们。(列夫·托尔斯泰)

7、在重视劳动和尊重劳动者的基础上,我们有可能来创造自己的新道德。(高尔基)

【拓展联系】

名言名句

人民,只有人民,才是创造世界历史的真正动力。

——毛泽东《论联合政府》

民为贵的背后

民为贵不仅仅是一种政治思想,更是一种仁爱精神,是一种磊落坦荡的胸怀,是一种大爱的担当。

2021/2/28

再

见

孟子曰:民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心下》

民为贵

得众则得国,失众则失国。

——《礼记

﹒大学》

爱民者强,不爱民者弱。——《荀子﹒

议兵》

【名言警句】

爱民如身。——汉

荀悦

民存则社稷存,民亡则社稷亡。——唐

魏征

民者,天下之本。——宋

苏轼

人聚则强,人散则弱。——清

魏源

1.给蓝字注音

社稷(

)

粢盛(

)

放桀(

)

伐纣(

)

弑君(

)

走圹(

)

獭(

)

驱爵(

)

鹯(

)

三年之艾(

)

胥(

)

溺(

)

jì

zīchéng

jié

zhòu

shì

kuàng

t?

què

zhān

ài

xū

nì

【字音订正】

2.

通假字

(1)为丛驱爵(通

)

⑵舜相尧二十有八载

(通

)

雀

又

【原文1】孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫.诸侯危社稷,则变置。牺牲既成,粢盛zīchéng

既洁,祭祀以时,然而旱干水溢,则变置社稷。”

———————————————

文意疏通

1、社稷:“社”是土地神,

“稷”是谷神。古代帝王都

要祭祀社稷,以后社稷就

成了国家的代称。

2、

是故:因此。

3、牺牲:供祭祀用的

牛、羊、猪等祭品。

粢盛:盛在祭器内用

来祭祀的谷物。

4、

祭祀以时:介宾

结构后置句,“以时”,

按时,译为“按时祭祀”。

【译文】

孟子说:“百姓最为重要,国家居第二位,国君是最轻的。因此赢得了百姓的拥戴就会成为天子,赢得天子的信任就会成为诸侯,赢得诸侯的信任就会成为大夫。诸侯国的国君如果危害国家,就重新立一个贤君。用来祭祀社稷的牲畜已经是合格的祭品了,稻粱已经很洁净了,按时祭祀从来没有错过或漏掉,这样做了却还是遭受旱灾或水灾,那么就毁掉原来的社稷,重立新的社稷。”

孟子为什么说“民为贵,社稷次之,君为轻”?

整体感知

明确:因为国君和社稷都可以改立更换,只有老百姓是不可更换的。所以,百姓最为重要。

这是孟子民本思想最为典型,最为明确的体现,“民贵君轻”成为后世广泛流传的名言,一直为人们所引用。有必要提出的是,“民”是一个集合概念,“民”作为一个集合的整体是贵的,重于国君的,但“民”当中的每一个个体,普普通通的一介小民又怎么样呢?孟子这里没有说,也就很难说了。不过,就我们的了解来看,个体的小民是不可能与国君的重要性相抗衡的。

理论主张:

民

贵

君

轻

【原文2】齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”

曰:“臣弑其君,可乎?”

曰:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残。残贼之人,谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”

———————————————

文意疏通

1、汤放桀:放,流放

2、有诸:诸,兼词,相当于“之乎”,有这回事吗。

3、于传有之:传,指传记

4、残贼之人,谓之一夫:一夫,即独夫,指残暴无道、众叛亲离的统治者。

【译文】

齐宣王问孟子说:“商汤流放夏桀,周武王讨伐殷纣,有这事吗?”

孟子回答:“在记载中有这些事。”

齐宣王说:“臣子杀害他的国君,可以吗?”

孟子说:“贼害仁的人叫贼,贼害义的人叫残。贼害仁和义的人(即贼和残)叫做独夫。我听说周武王诛灭了独夫纣(商汤诛灭了独夫桀),没有听说他们以臣杀君。”

“汤放桀,武王伐纣”是什么行为?

明确:“诛一夫”的行为,是推翻暴政的行为。

整体感知

残害任和义的国君应该诛灭

伯夷、叔齐是商末孤竹君的两个儿子。相传其父遗命要立次子叔齐为继承人。孤竹君死后,叔齐让位给伯夷,伯夷不受,叔齐也不愿登位,先后都逃到周国。周武王伐纣,二人叩马谏阻。武王灭商后,他们耻食周粟,采薇而食,饿死于首阳山。

伯夷、叔齐耻食周粟,逃隐于首阳山,采集野菜而食之,及饿将死,作歌。其辞曰:“登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其非矣。神农、虞、夏忽焉没兮,我安适归矣?于嗟徂兮,命之衰矣!”遂饿死于首阳山。

【原文3】孟子曰:“桀纣之失天下也失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣;得其心有道:所欲与之聚之,所恶勿施,尔也。

——————————————

1、

桀纣之失天下也,失其民也:

这是个判断句,判断句可以表示

某某的原因是什么,也可以表示

某某是什么。此句译为“桀和纣失

天下,是由于失去了人民”。后面

句子与此相同。“之”,取消句子

独立性。

2、得天下有道:道,古文中常

出现这个词,不同语境中有不同

意思,此处译为“方法”。

3、斯得天下矣:斯,那么,就。

4、所欲与之聚之:第二个“之,

代词,代“所欲”。全句

“(百姓)

想要的,给他们积蓄起来”。

【译文】

孟子说:“桀和纣失去了天下,是由于失去了他们的百姓;失去了他们的百姓,是由于失去了民心。得到天下是有办法的:得到天下的百姓,就得到天下了;得到百姓也是有办法的:得到他们的心,就能够得到百姓了;得到百姓的心也是有办法的:百姓想要的东西就设法为他们积聚,百姓厌恶的东西就不要加在他们身上,如此而已。

【原文】民之归仁也,犹水之就下、兽之走圹kuàng也。故为渊驱鱼者,獭tǎ也;为丛驱爵què者,鹯zhān也;为汤武驱民者,桀与纣也。

———————————————

5.

犹水之就下、兽之走圹:

就,接近,靠近,趋向。此

处译为“流向”。两个“之”字

均为取消句子独立性。

6.

为渊驱鱼,为丛驱爵:为,

介词,替、给。“爵”通雀,这

两句现已成为固定成语,用来

比喻统治者施行暴政,使人民

投向敌方;也比喻不善团结人,

把关系本来亲密的人推向对立面。

【译文】

百姓归附有仁德的国君,就像水流向低处、兽跑向旷野一样。所以给深水赶鱼来的是獭;给丛木赶雀来的是鹯;给商汤、周武王赶百姓来的,是暴虐无道的夏桀和殷纣。

今天下之君有好仁者,则诸侯皆为之驱矣。虽欲无王,不可得已。今之欲王者,犹七年之病求三年之艾也。苟为不畜,终身不得。苟不志于仁,终身忧辱,以陷于死亡。《诗》云:‘其何能淑?载胥及溺。’此之谓也。”

【注释】

虽欲无王:虽,即使;王,成就王业

畜:通“蓄”,积聚

死亡:被诛杀或逃亡

淑:善

载:句首语助词,无义;

胥:皆。

【译文】

现在如果有一位国君喜欢施行仁政的话,那么百姓就会在这些暴君的驱使下归附他。即便不想成就王业,也是做不到的。现今的国君想成就王业,就像人病了七年之久,猝然间去找干了三年的艾草一样。久病者如果不事先积攒下一些治病的艾草,那么一辈子都不会得到。国君如果平时不施行仁政,那么终身都有丧失天下人民的隐忧,以至陷于被诛杀或者逃亡的境地。《诗经》说:‘这样怎么可能有好结果呢?只会相继都掉进水中被淹。’说的就是这个道理啊。”

《孟子·离娄上》中孟子论证“得天下”与“失天下”用了什么论证方法?

明确:得民心者得天下,失民心者失天下;仁得天下,不仁则失。采用对比论证的方式以及比喻论证方式。

整体感知

得民之道:提倡“仁政”

熟读第3则选文,讨论:

孟子认为在当时形势下“王天下”是容易还是困难?

实施方法

外部条件

内部动力

“所欲与之聚之,所恶勿施,尔也。

”

“民之归仁,犹水就下、兽走圹。”

“诸侯为之驱民”

易

易

难

久病求艾

苟不志于仁

采用对比论证的方式以及比喻论证方式。

君之好仁

2021/2/28

孟子认为怎样才可“得天下”?怎么会“失下”?

——得民心者得天下,失民心者失天下;仁得天下,不仁则失。

(1)?失去天下,首先是失去了民心,民心是什么?仅仅是要吃要穿吗?民心就是人民大众公认的、约定俗成的社会行为规范,以及社会公理!违背了社会行为规范,违背了社会公理,人民就不承认你这个统治者。而人民不承认你这个统治者,就会跑到他们认为好的地方、好的国家去。

因此,统治者想要得到民心,首先自己要遵守社会行为规范,遵守社会公理。而遵守社会行为规范,遵守社会公理,就是施行爱民政策,仁爱对待人民,平等对待人民,不搞特权,即使在生活方式上也要有所节制,才能得到人民的拥护。

【读解】

2021/2/28

(2)一个是民心问题,一个是仁政问题。二者密切相关,相辅相成。

民心问题反映的是民本主义思想,得民心者得天下,失民心者失天下。当然,还没有上升到“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力”(毛泽东)的高度。

仁政得民心,不仁则失民心。为渊驱鱼,为丛驱雀。坏人在无意中帮助了好人,恶成了促进历史前进的动力。这里面所蕴含的,正是善与恶的历史辩证法。

2021/2/28

(3)小而言之,就是地区与地区之间,单位与单位之间,商家与商家之间,也同样存在着这种“为渊驱鱼,为丛驱雀”的现象。比如说人才“跳槽”,往往是由于原单位的领导人失去了人才的信赖之心而发生,这等于是这个单位的领导人主动把自己的人才驱赶到另外的单位去。又比如说商家竞争,如果哪一个商家销售假冒伪劣品,抬高物价,服务态度又恶劣的话,等于是把顾客驱赶到别的商家去,无意之中帮了自己竞争对手的忙。

这里的道理是非常简单的。只不过在实际生活与工作中,我们往往不知不觉地做了这种“为渊驱鱼,为丛驱雀”的蠢事还没有意识到罢了。如此说来,倒是有必要反省反省,看看我们自己是否做了那“为渊驱鱼”的水獭或是“为丛驱雀”的鹞鹰。当然是但愿没有的好了。

贵州省铜仁市第二中学

24

2021/2/28

语言特色

2021/2/28

1、民之归仁也,犹水之就下、兽之走圹也。

2、故为渊驱鱼者,獭也;为丛驱爵者,鹯也;为汤武驱民者,桀与纣也。今天下之君有好仁者,则诸侯皆为之驱矣。

一、长于譬喻

形象的说明老百姓归向“仁”的形势自然而然,不可阻挡。

话中有话,把如今天下的诸侯都比作桀纣,是像獭、鹯一样的暴君,直指时弊,一针见血。

2021/2/28

3、今之欲王者,犹七年之病求三年之艾也。苟为不畜,终身不得。苟不志于仁,终身忧辱,以陷于死亡。

用病久了才去寻找治病的干艾叶比喻今天之国君平时不践履仁、不实行仁,却想着称王天下,那么终身都会有丧失天下的隐忧,最后被杀或逃亡。形象的指出了不实行仁的悲惨结局,振聋发聩。

贵州省铜仁市第二中学

27

2021/2/28

得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣;得其心有道:所欲与之聚之,所恶勿施,尔也。

运用排比句式,增强了语势,层层推进,指出了得到天下的根本途径,气势磅礴,语调铿锵,具有极强的说服力和感染力。

二、善于排比

故为渊驱鱼者,獭也;为丛驱爵者,鹯也;为汤武驱民者,桀与纣也。

2021/2/28

一、君轻民贵

二、君暴民反

三、君仁民归

小结

2021/2/28

明道理

民为贵,得民心者得天下,

失民心者失天下。

你能举出这样的例子吗?

解放前夕,国统区“反饥饿,反内战”大游行。

说明:由于国民党政府滥发纸币,货币急剧贬值,再加上战争期间的物资短缺,致使国统区大批民众陷了饥饿和死亡的困境。与此同时,官僚资本家却疯狂掠夺财产,搜刮金银,大发国难财。

2011年春节团拜会上温总理的讲话:

我们所做的一切都是为了让人民生活得更加幸福、更有尊严!

让中国农民过上滋润而有尊严的生活,体面、被人尊重,这是我的人生理想和追求,也应该是我们社会的共同理想,否则他们即使做了工人的工作,也还被冠以“农民工”,这岂非奇怪之事?

——农业部副部长高鸿宾谈自己的人生理想

取消农业税

党中央、国务院对减轻农民负担和推进农村税费改革工作历来十分重视。2004年3月,温家宝总理在两会上宣布:“除烟叶外,取消农业特产税,每年可使农民减轻负担48亿元。从今年起,要逐步降低农业税税率,平均每年降低1个百分点以上,五年内取消农业税。”2007年《政府工作报告》宣布:延续2600多年农民种田交税的历史终结了。2006年中央财政用于“三农”支出3397亿元,比上年增加422亿元。

农村免除

义务教育学杂费

为让所有孩子都能上得起学、上好学,党和政府高度重视教育发展和教育公平,出台了一系列重大措施。全国农村免除义务教育阶段的学杂费,国家对农村贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费,农村1.5亿中小学生家庭经济负担普遍减轻。推行“一费制”,规范中小学教育收费。“十一五”时期中央财政将投入100亿元,实施农村初中学校改造计划,地方政府也要相应增加这方面的投入。

习近平总书记在国内考察调研过程中,走进农户家里,经常会问起村民使用的是水厕还是旱厕,在视察村容村貌时也会详细了解相关情况。

1、“民惟邦本,本固君宁。”

(《尚书》)

2、安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。(杜甫)

3、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。(鲁迅)

4、热爱人民,真诚地为人民服务,鞠躬尽瘁,死而后已。(毛泽东)

5、人的生命是有限的,可是,为人民服务是无限的,我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去。(雷锋)

6、应当把人民看成与自己平等的人去爱他们,而不能高高在上地去看他们。(列夫·托尔斯泰)

7、在重视劳动和尊重劳动者的基础上,我们有可能来创造自己的新道德。(高尔基)

【拓展联系】

名言名句

人民,只有人民,才是创造世界历史的真正动力。

——毛泽东《论联合政府》

民为贵的背后

民为贵不仅仅是一种政治思想,更是一种仁爱精神,是一种磊落坦荡的胸怀,是一种大爱的担当。

2021/2/28

再

见

同课章节目录