2020-2021学年高一语文人教版必修2第三单元8《兰亭集序》课件(41张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高一语文人教版必修2第三单元8《兰亭集序》课件(41张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-09 18:51:06 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

兰亭集序

新课导入

解读文题

梳理脉络

鉴赏文句

探究主题

作业布置

王羲之

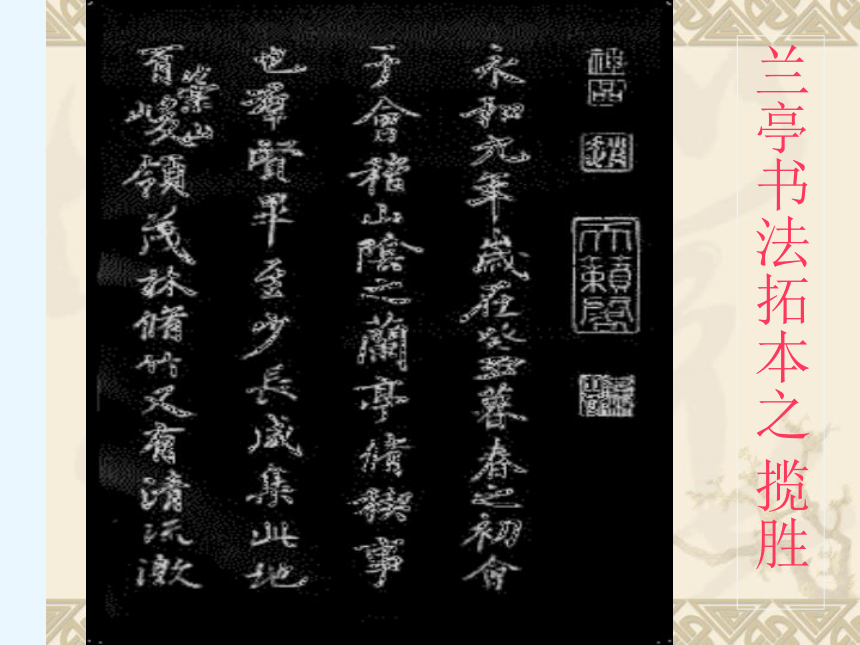

兰亭书法拓本之

揽胜

感

受

游

龙

惊

鸿

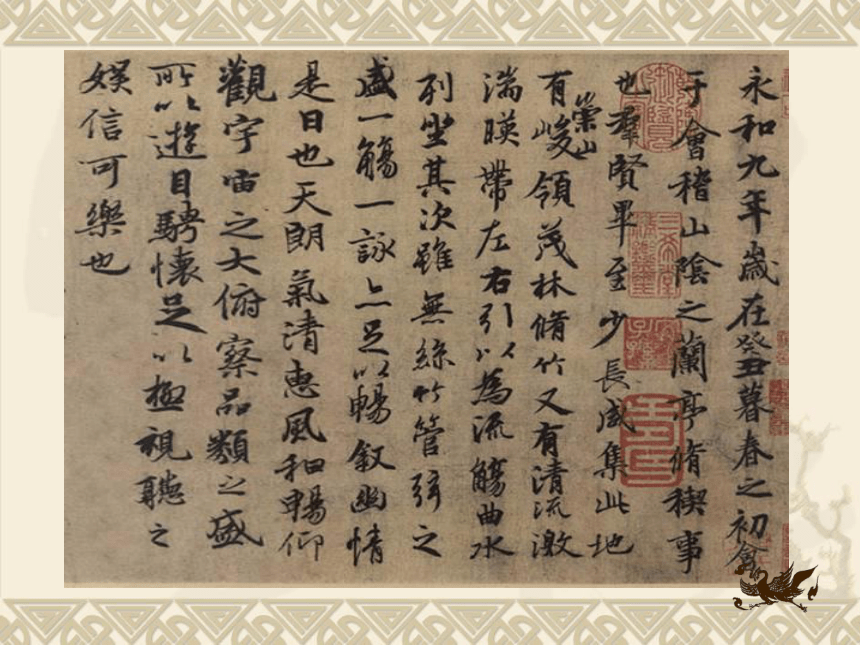

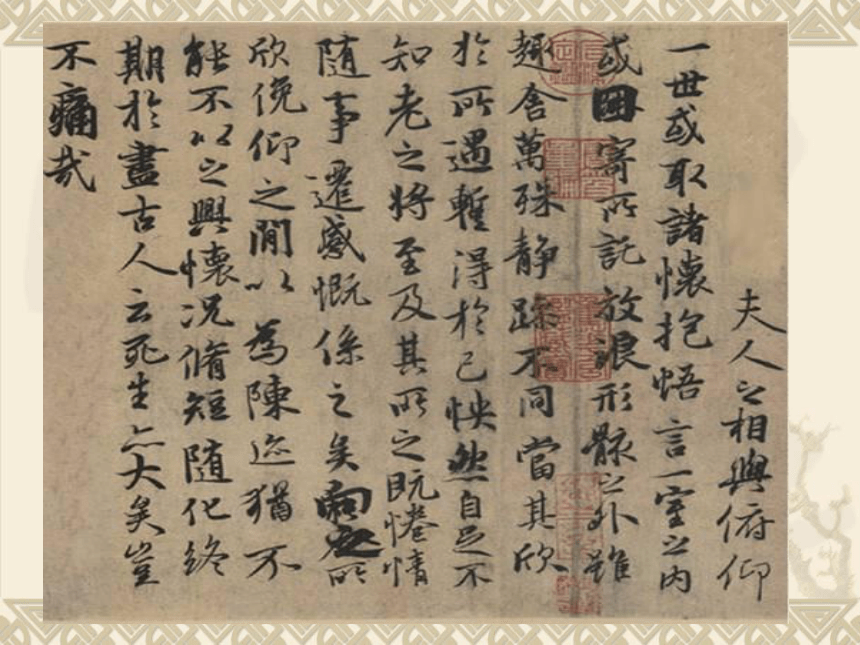

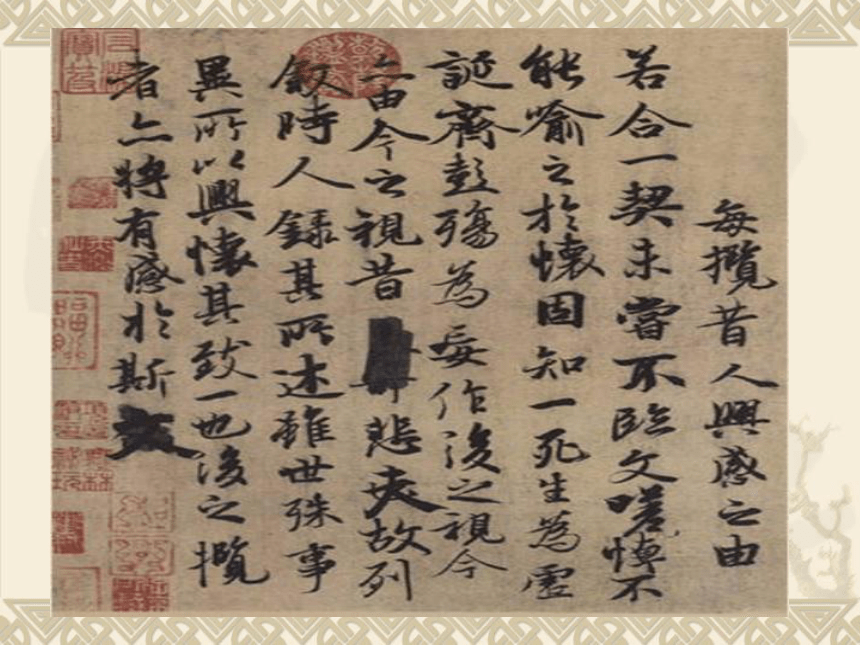

五十一岁的王羲之,用蚕茧纸、鼠须笔,兴乐而书,完成一篇“兴于诗叙”的妙文。手稿凡二十八行,三百二十四字,写得既遒劲,又飘逸,各个字势纵横变化,如花乱飞,但转左侧右,无一处相抵触,好比以线穿珠,大小参差而不失其重心,特别是「之」字写了二十多个不同的样子,达到艺术的多样与统一。

《兰亭集序》的书法艺术

解读文题

兰亭,出绍兴市区,沿着山阴路向西南而行,经13公里之路程,来到兰渚山下,一个如今占地面积30715平方米的书法圣地兰亭就展现在面前了。相传春秋时期越王勾践曾在此种过兰草,汉代时于此又设过驿亭,“兰亭”一名便由此而生。

晋穆帝永和九年三月三日(上巳节),“初渡浙还有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭修禊之礼,举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士,有“东山再起”的司徒谢安、“掷地作金石声”的辞赋家孙绰,潜心物外的高僧支遁等四十一人。

名士们列坐于曲水两侧,将酒觞置于清流之上,飘流至谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒三觞。这次聚会有26人作诗37首。王羲之为之作了一篇324字的序文,这就是有“天下第一行书”之称的王羲之书法代表作《兰亭集序》。兰亭也因此成为历代书法家的朝圣之地和江南著名园林。

兰亭幽会

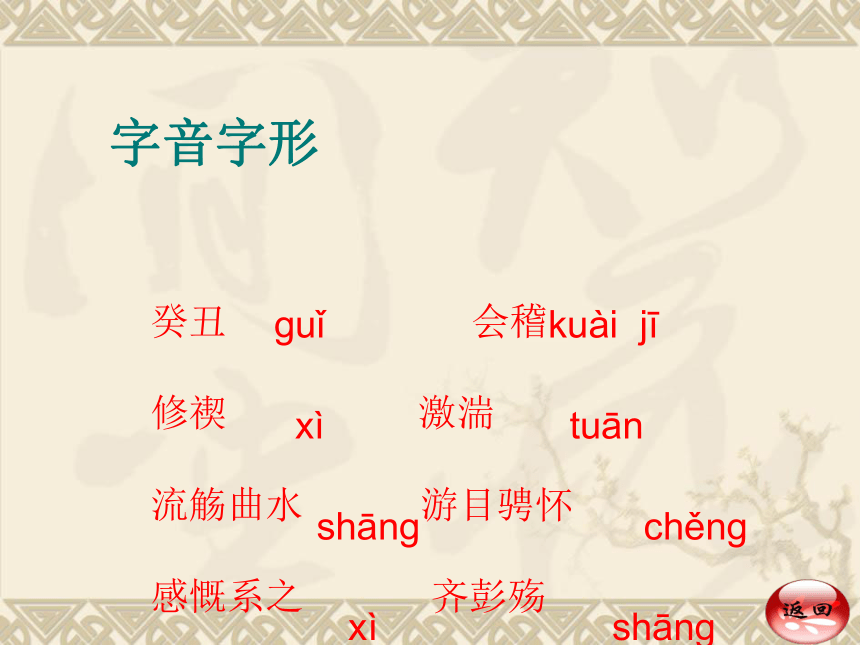

字音字形

癸丑

会稽

修禊

激湍

流觞曲水

游目骋怀

感慨系之

齐彭殇

guǐ

kuài

jī

xì

tuān

shāng

chěng

xì

shāng

学生通读并思考:“文章的情感线索如何?”

乐

痛

悲

探究:作者为什么说这次盛会“信可乐也”?

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭、茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清、惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

汤显祖的《牡丹亭》里唱到“良辰美景奈何天,赏心悦事谁家院”,说明人生有四大美事:良辰、美景、赏心、乐事。本文四美俱全,足可乐也。

大家试着找找本文中的四大美事

暮春之初

风物之美

人物之盛

视听之娱

——良辰

——美景

——乐事

——赏心

乐

良辰-暮春之初

暮春,农历一、二、三月为春季,暮春

自然是三月。记得孔子有一次和子路、曾

皙、冉有等几位学生一起谈论志向问题。

当问到曾皙时,他答道:“暮春者,春服

既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,

风乎舞雩,咏而归。”曾皙的春风沂水、民

生和乐大得孔子赞赏。可见暮春三月是人间

一段最美的时光,又因为修禊,可知是三日,

古人在这一天举行祈福消灾的仪式,这又是

一个多么吉祥、美好的日子啊!

美景----崇山峻岭,茂林修竹

其山如何?“崇”与“峻”是本色形容,

而“茂林修竹”四字遂赋予山岭盎然生

气。

又有清流激湍,映带左右

其水如何?“清”与“激”

亦是本色形容,而“映带左右”

四字方使流水神采飞动。

天朗气清,惠风和畅

天宇晴朗,和风吹拂。

在这里没有“草长莺飞”

的春意闹,也没有“姹紫

嫣红开遍”的艳丽,只有

清风拂面,水声泠泠,在

这里是非顿消,心境澄明。

怎能不乐呢?

兰亭乐事

会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

修禊,当地风俗,这一天人们无论贵贱老幼,都要到河畔、溪边,用凉水洗脸,意即除去尘垢,以驱除不祥,祈求安福。

兰亭乐事

群贤毕至

,

少长咸集。

有道是“有朋自远方来,不亦乐乎?”这里的“群贤”不是泛奉承之辞的人,他们热爱自然,轻忽世俗得失人为礼仪,有高远情操,直率性格。如此意气相投的诸子会集一处,怎能不乐呢?

当然更乐的事还在于作曲水流觞之饮,把水引到(亭中)的环形水渠里来,让酒杯漂流水上供人们取饮,众人陶醉在自然美景中,欢声笑语,以致感到人为的管弦之声都属多余了。

流觞曲水

,

列坐其次

。

一觞一咏,

畅叙幽情。

仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

赏心

那么,面对自然美景,与朋友相聚一处,饮酒作诗,心怀幽情,作者他又作何表达呢?

仰观宇宙,俯察万物,是极视觉之娱;

竹木萧萧,流水潺潺,是尽听觉之乐。

但最令人快乐的还不在于此,是什么呢?

--------------------是“游目骋怀”!

游,鱼儿在水中叫游,人自由自在地观赏也是游,

骋,驰骋,自由奔放的想象。因而可以突破时空的局限。

我们在仰观俯察的时候,也是游目骋怀的时候,我们是

超脱的,美妙的。这是作者在自然美的感召下一己情怀

的抒发,其笔下写竹,只言其修而弃其绿,写水,只言

其清而弃其碧,这是色调的淡雅,兰亭宴集,可谓良辰

美景赏心乐事四美齐全,但这种愉悦之情仅以“信可乐

也。”四字表出,笔势始终从容,这是心境的淡雅,是

作者

性情的表现。

朗读指导:“永和九年”到“修禊事也”一节叙述平稳,读时语气可以舒缓些,至“群贤毕至,少长咸集”短截警拔,节奏要快些,而后“此地有”以下,又变为舒展曼婉,接着“是日也”三字提顿,然后一气流转而下,读时要有节奏感、音乐感,最重要的是保持从容、潇洒的仪态。

孔子曾说:“仁者乐山,智者乐水。”凡大仁大智都愿意寄情于山水,青山可以净化人的思想,绿水可以洗涤人的心灵,使原本被尘埃蒙蔽的双眼明亮如初,使原本浮躁不安的心回复平静,使原本堆砌的烦恼渐渐融化。

兰亭盛会便是一次文人于山水结合的人生乐事,也是一次人格与精神界的升华。那么王羲之从这次兰亭盛会中又体悟到了什么呢?下节课我们再来一同探讨。

痛

痛惜???

痛苦?

??

痛心?

??

悲痛???

岂不痛哉!

作者因何而痛呢?在文中找出能引起作者“痛”的词句。

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!//古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

俯仰

不知老之将至

所之既倦,情随事迁

向之所欣

已为陈迹

修短随化,终期于尽

作者的情感是如何由“乐”转“痛”的

?

两种生活态度:晤言一室与放浪形骸

两种生活感受:"快然自足"与"感慨系之"

两件人生痛事:生之无常与死之无奈??

由聚会盛况引出人生感慨

夫人之相与,俯仰一世

死生亦大矣

痛

文本研习

欣于所遇>

向之所欣>

修短随化>

<所之既倦

<已为陈迹

<终期于尽

痛

作者为何而痛?

合

作

探

究

社会原因:政治混乱,民生凋敝。

家族原因:家道衰弱,遭受排挤。

身体原因:年已五十,体弱多病。

悲

悲伤???

悲哀?

??

悲叹???

悲夫!

文本研习

昔人:每览昔人兴感之由,若合一契

今人:未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

后人:后人视今,亦犹今之视昔

悲

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

王处的时代是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

“一死生”“齐彭殇”

文脉进一步探究

文章第一节写“乐”,第二、三节转而写“悲”、“痛”,是否突兀?为什么?

不突兀。兰亭聚会是为了“修禊事也”,是为了祈福消灾。人生最大的福莫过于健康快乐地活着,最大的灾莫过于死亡,所以由此想到死亡、生命,想到美好的东西包括生命本身,都会随着生命的流逝而消亡,于是产生了浓浓的惆怅与哀痛,这是很自然的。

主题探究

作者的思想与老庄是否一致?他的人生态度与当时大多数魏晋士人是否相同?

老庄:一死生,齐彭殇

王羲之:固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

魏晋士人:或取诸怀抱,悟言一室之内

或因寄所托,放浪形骸之外

王羲之:死生亦大矣

珍惜时光,珍惜生命

讨论:自古以来有很多仁人志士对生死有着独到的见解。请将下面几句表达生死观的名句与本文进行比较。

哀吾生之须臾,羡长江之无穷。——苏轼

人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

——司马迁

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——文天祥

交流:生命是短暂的,但却可以创造无限的价值。臧克家点出了有价值与无价值的人生:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”在有限人生里创造无限价值的人,古往今来皆有。让我们共同回忆那些激奋人心的光辉事迹……

人最宝贵的是生命,生命属于人只有一次。一个人的生命应当这样度过:当他回忆往事的时候,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞愧。

——保尔·柯察金

作业:

一、必做:

☆掌握本课实词、虚词及特殊句式

☆完成课后练习

二、选做:

☆收集关于生命价值的名句

☆用毛笔或钢笔临摹《兰亭集帖卷》

谢谢指导!

兰亭集序

新课导入

解读文题

梳理脉络

鉴赏文句

探究主题

作业布置

王羲之

兰亭书法拓本之

揽胜

感

受

游

龙

惊

鸿

五十一岁的王羲之,用蚕茧纸、鼠须笔,兴乐而书,完成一篇“兴于诗叙”的妙文。手稿凡二十八行,三百二十四字,写得既遒劲,又飘逸,各个字势纵横变化,如花乱飞,但转左侧右,无一处相抵触,好比以线穿珠,大小参差而不失其重心,特别是「之」字写了二十多个不同的样子,达到艺术的多样与统一。

《兰亭集序》的书法艺术

解读文题

兰亭,出绍兴市区,沿着山阴路向西南而行,经13公里之路程,来到兰渚山下,一个如今占地面积30715平方米的书法圣地兰亭就展现在面前了。相传春秋时期越王勾践曾在此种过兰草,汉代时于此又设过驿亭,“兰亭”一名便由此而生。

晋穆帝永和九年三月三日(上巳节),“初渡浙还有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭修禊之礼,举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士,有“东山再起”的司徒谢安、“掷地作金石声”的辞赋家孙绰,潜心物外的高僧支遁等四十一人。

名士们列坐于曲水两侧,将酒觞置于清流之上,飘流至谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒三觞。这次聚会有26人作诗37首。王羲之为之作了一篇324字的序文,这就是有“天下第一行书”之称的王羲之书法代表作《兰亭集序》。兰亭也因此成为历代书法家的朝圣之地和江南著名园林。

兰亭幽会

字音字形

癸丑

会稽

修禊

激湍

流觞曲水

游目骋怀

感慨系之

齐彭殇

guǐ

kuài

jī

xì

tuān

shāng

chěng

xì

shāng

学生通读并思考:“文章的情感线索如何?”

乐

痛

悲

探究:作者为什么说这次盛会“信可乐也”?

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭、茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清、惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

汤显祖的《牡丹亭》里唱到“良辰美景奈何天,赏心悦事谁家院”,说明人生有四大美事:良辰、美景、赏心、乐事。本文四美俱全,足可乐也。

大家试着找找本文中的四大美事

暮春之初

风物之美

人物之盛

视听之娱

——良辰

——美景

——乐事

——赏心

乐

良辰-暮春之初

暮春,农历一、二、三月为春季,暮春

自然是三月。记得孔子有一次和子路、曾

皙、冉有等几位学生一起谈论志向问题。

当问到曾皙时,他答道:“暮春者,春服

既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,

风乎舞雩,咏而归。”曾皙的春风沂水、民

生和乐大得孔子赞赏。可见暮春三月是人间

一段最美的时光,又因为修禊,可知是三日,

古人在这一天举行祈福消灾的仪式,这又是

一个多么吉祥、美好的日子啊!

美景----崇山峻岭,茂林修竹

其山如何?“崇”与“峻”是本色形容,

而“茂林修竹”四字遂赋予山岭盎然生

气。

又有清流激湍,映带左右

其水如何?“清”与“激”

亦是本色形容,而“映带左右”

四字方使流水神采飞动。

天朗气清,惠风和畅

天宇晴朗,和风吹拂。

在这里没有“草长莺飞”

的春意闹,也没有“姹紫

嫣红开遍”的艳丽,只有

清风拂面,水声泠泠,在

这里是非顿消,心境澄明。

怎能不乐呢?

兰亭乐事

会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

修禊,当地风俗,这一天人们无论贵贱老幼,都要到河畔、溪边,用凉水洗脸,意即除去尘垢,以驱除不祥,祈求安福。

兰亭乐事

群贤毕至

,

少长咸集。

有道是“有朋自远方来,不亦乐乎?”这里的“群贤”不是泛奉承之辞的人,他们热爱自然,轻忽世俗得失人为礼仪,有高远情操,直率性格。如此意气相投的诸子会集一处,怎能不乐呢?

当然更乐的事还在于作曲水流觞之饮,把水引到(亭中)的环形水渠里来,让酒杯漂流水上供人们取饮,众人陶醉在自然美景中,欢声笑语,以致感到人为的管弦之声都属多余了。

流觞曲水

,

列坐其次

。

一觞一咏,

畅叙幽情。

仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

赏心

那么,面对自然美景,与朋友相聚一处,饮酒作诗,心怀幽情,作者他又作何表达呢?

仰观宇宙,俯察万物,是极视觉之娱;

竹木萧萧,流水潺潺,是尽听觉之乐。

但最令人快乐的还不在于此,是什么呢?

--------------------是“游目骋怀”!

游,鱼儿在水中叫游,人自由自在地观赏也是游,

骋,驰骋,自由奔放的想象。因而可以突破时空的局限。

我们在仰观俯察的时候,也是游目骋怀的时候,我们是

超脱的,美妙的。这是作者在自然美的感召下一己情怀

的抒发,其笔下写竹,只言其修而弃其绿,写水,只言

其清而弃其碧,这是色调的淡雅,兰亭宴集,可谓良辰

美景赏心乐事四美齐全,但这种愉悦之情仅以“信可乐

也。”四字表出,笔势始终从容,这是心境的淡雅,是

作者

性情的表现。

朗读指导:“永和九年”到“修禊事也”一节叙述平稳,读时语气可以舒缓些,至“群贤毕至,少长咸集”短截警拔,节奏要快些,而后“此地有”以下,又变为舒展曼婉,接着“是日也”三字提顿,然后一气流转而下,读时要有节奏感、音乐感,最重要的是保持从容、潇洒的仪态。

孔子曾说:“仁者乐山,智者乐水。”凡大仁大智都愿意寄情于山水,青山可以净化人的思想,绿水可以洗涤人的心灵,使原本被尘埃蒙蔽的双眼明亮如初,使原本浮躁不安的心回复平静,使原本堆砌的烦恼渐渐融化。

兰亭盛会便是一次文人于山水结合的人生乐事,也是一次人格与精神界的升华。那么王羲之从这次兰亭盛会中又体悟到了什么呢?下节课我们再来一同探讨。

痛

痛惜???

痛苦?

??

痛心?

??

悲痛???

岂不痛哉!

作者因何而痛呢?在文中找出能引起作者“痛”的词句。

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!//古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

俯仰

不知老之将至

所之既倦,情随事迁

向之所欣

已为陈迹

修短随化,终期于尽

作者的情感是如何由“乐”转“痛”的

?

两种生活态度:晤言一室与放浪形骸

两种生活感受:"快然自足"与"感慨系之"

两件人生痛事:生之无常与死之无奈??

由聚会盛况引出人生感慨

夫人之相与,俯仰一世

死生亦大矣

痛

文本研习

欣于所遇>

向之所欣>

修短随化>

<所之既倦

<已为陈迹

<终期于尽

痛

作者为何而痛?

合

作

探

究

社会原因:政治混乱,民生凋敝。

家族原因:家道衰弱,遭受排挤。

身体原因:年已五十,体弱多病。

悲

悲伤???

悲哀?

??

悲叹???

悲夫!

文本研习

昔人:每览昔人兴感之由,若合一契

今人:未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

后人:后人视今,亦犹今之视昔

悲

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

王处的时代是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

“一死生”“齐彭殇”

文脉进一步探究

文章第一节写“乐”,第二、三节转而写“悲”、“痛”,是否突兀?为什么?

不突兀。兰亭聚会是为了“修禊事也”,是为了祈福消灾。人生最大的福莫过于健康快乐地活着,最大的灾莫过于死亡,所以由此想到死亡、生命,想到美好的东西包括生命本身,都会随着生命的流逝而消亡,于是产生了浓浓的惆怅与哀痛,这是很自然的。

主题探究

作者的思想与老庄是否一致?他的人生态度与当时大多数魏晋士人是否相同?

老庄:一死生,齐彭殇

王羲之:固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

魏晋士人:或取诸怀抱,悟言一室之内

或因寄所托,放浪形骸之外

王羲之:死生亦大矣

珍惜时光,珍惜生命

讨论:自古以来有很多仁人志士对生死有着独到的见解。请将下面几句表达生死观的名句与本文进行比较。

哀吾生之须臾,羡长江之无穷。——苏轼

人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

——司马迁

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——文天祥

交流:生命是短暂的,但却可以创造无限的价值。臧克家点出了有价值与无价值的人生:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”在有限人生里创造无限价值的人,古往今来皆有。让我们共同回忆那些激奋人心的光辉事迹……

人最宝贵的是生命,生命属于人只有一次。一个人的生命应当这样度过:当他回忆往事的时候,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞愧。

——保尔·柯察金

作业:

一、必做:

☆掌握本课实词、虚词及特殊句式

☆完成课后练习

二、选做:

☆收集关于生命价值的名句

☆用毛笔或钢笔临摹《兰亭集帖卷》

谢谢指导!