三国至隋唐的文化 课件(41张)-2020-2021学年统编版(2019)高一历史必修上册

文档属性

| 名称 | 三国至隋唐的文化 课件(41张)-2020-2021学年统编版(2019)高一历史必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 32.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-10 15:06:47 | ||

图片预览

文档简介

第8课 三国至隋唐的文化

课程标准:认识三国两晋南北朝至隋唐时期在思想文化领域的新成就。

教学重点:思想文化领域的新成就

教学难点:儒学的新发展、佛教的发展

目录

壹

思想宗教

贰

文学艺术

叁

科学技术

肆

中外交流

一、思想宗教

(一)佛教大显

公元67年,汉明帝在洛阳建立第一座官办寺庙——白马寺

两汉之际:传入中国

魏晋南北朝:佛教盛行,吸收儒、道思想,渐趋本土化。

两汉之际传入中国的外来宗教,创自古代印度。佛教宣扬人生一切皆苦、现实世界一切皆空,主张超脱尘世,出家修行,落发为僧。佛教是心灵的宗教,关注灵魂的安顿和寄托。

1.概念

2.发展

“菩萨皇帝”梁武帝

东汉:胡僧东来、白马驮经标志佛教正式传入中国

一、思想宗教

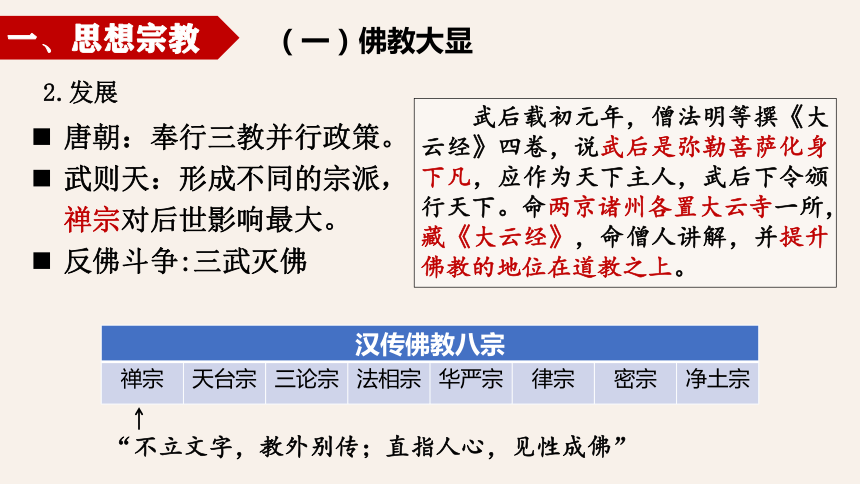

(一)佛教大显

唐朝:奉行三教并行政策。

武则天:形成不同的宗派,禅宗对后世影响最大。

反佛斗争:三武灭佛

武后载初元年,僧法明等撰《大云经》四卷,说武后是弥勒菩萨化身下凡,应作为天下主人,武后下令颁行天下。命两京诸州各置大云寺一所,藏《大云经》,命僧人讲解,并提升佛教的地位在道教之上。

2.发展

{7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}汉传佛教八宗

禅宗

天台宗

三论宗

法相宗

华严宗

律宗

密宗

净土宗

“不立文字,教外别传;直指人心,见性成佛”

一、思想宗教

(一)佛教大显

3.反佛斗争

(1)原因:

正光已后,天下多虞,王役尤甚,於是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥之极。

——《魏书·释老志》

竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮。……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)。 ——范缜《神灭论》

耗费大量钱财

影响财政收入

违背儒家伦理

(2)过程:

①民间:南朝范缜抨击佛教

②统治者灭佛: “三武一宗”

(北魏太武帝、北周武帝、唐武宗、后周世宗)

现藏于青州博物馆的北魏“龙兴寺佛造像(残件)”,是当时灭佛运动的实证。

③影响:佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

出家逃避赋役

破坏家庭秩序

拓展:反佛的无神论思想家---范缜

南北朝时期著名的唯物主义思想家、杰出的无神论者。其哲学著作《神灭论》,继承和发扬了荀况、王充等人的唯物论思想,是中国古代思想发展史上具有划时代意义的不朽作品。

(1)"形神相即",他说:"神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神灭也。" 所谓"形"是形体,"神"是精神,"即"就是密不可分。

(2)辩证思想:范缜辩证地认为物体的变化有其内在的规律性,他认为事物的变化有突变和渐变两种形式。突然发生的事物,如暴风骤雨,必然突然消失;逐渐发生的,如动植物,必然逐渐消灭,这是事物发展的规律。

(3)反佛理念:范缜以"浮屠害政,桑门蠢俗",揭露当朝宣扬神不灭的危害,阐明自己阐释神灭的目的和良苦用心。范缜指出,提倡和宣传神不灭,不仅会败坏民俗、危害伦理道德 ,还会损害国政、给国家造成严重的政治危机 ,导致人民重于利己而轻于济世,家家不讲孝悌,人人不行慈爱,致使兵源短缺,土地荒芜,粮食乏匮。

一、思想宗教

(二)道教流行

道教,是发源于古代本土中国春秋战国的方仙道,是一个崇拜诸多神明的多神教原生的宗教形式,主要宗旨是追求长生不死、得道成仙、济世救人。道教是关于生命的宗教,希望人活着就能过上神仙般的日子。

1.概念

东汉末,祖天师张道陵创立五斗米道

东汉末:兴起

魏晋南北朝:在民间广为传播,主张“贵儒”和“尊道”。

2.发展

一、思想宗教

(二)道教流行

国朝以李氏出自老君,极崇道教。高祖武德三年,晋州人吉善行于羊角山,见白衣老父,呼善行谓曰:“为吾语唐天子,吾是老君,即汝祖也。今年无贼,天下太平。”高祖即遣使致祭,立庙于其地,遂改浮山县为神山县,拜善行为朝散大夫。

高宗……追尊(老君)为玄元皇帝。玄宗……亲注老子《道德经》。 ——(唐)封演:《封氏闻见记》

2.发展

太上老君

唐朝:

奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。

佛教道教扎根如此之快的原因:

在混乱的社会背景之下,佛道两教的宗教理念迎合了各阶层的现实需求

一、思想宗教

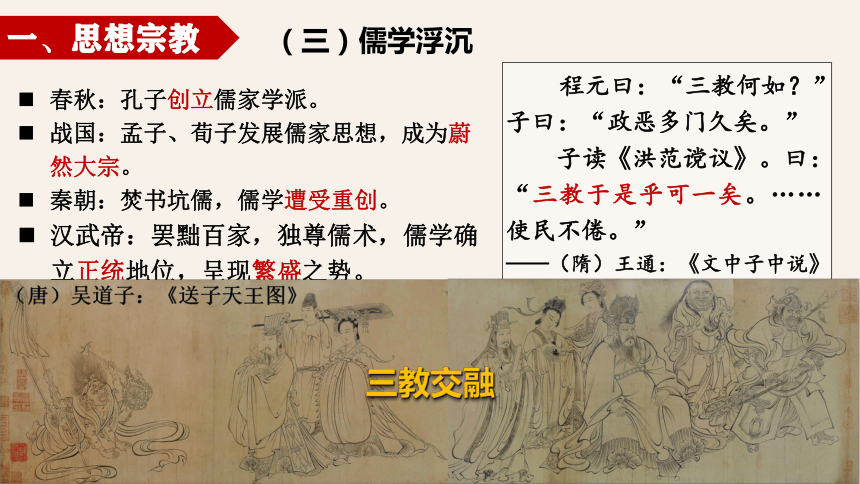

(三)儒学浮沉

春秋:孔子创立儒家学派。

战国:孟子、荀子发展儒家思想,成为蔚然大宗。

秦朝:焚书坑儒,儒学遭受重创。

汉武帝:罢黜百家,独尊儒术,儒学确立正统地位,呈现繁盛之势。

魏晋南北朝:吸收佛道精神,有了新的发展。

隋朝:儒学家提出“三教合归儒”。

唐朝:奉行三教并行政策。

程元曰:“三教何如?”子曰:“政恶多门久矣。”

子读《洪范谠议》。曰:“三教于是乎可一矣。……使民不倦。”

——(隋)王通:《文中子中说》

(唐)吴道子:《送子天王图》

三教交融

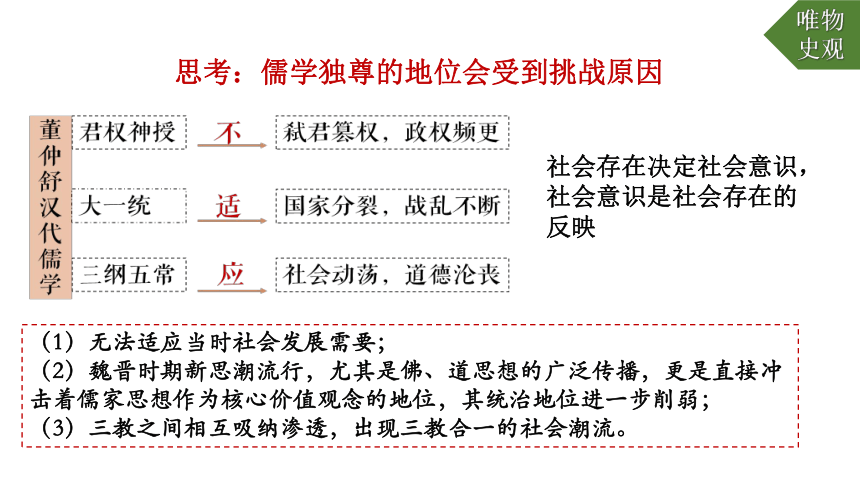

(1)无法适应当时社会发展需要;

(2)魏晋时期新思潮流行,尤其是佛、道思想的广泛传播,更是直接冲击着儒家思想作为核心价值观念的地位,其统治地位进一步削弱;

(3)三教之间相互吸纳渗透,出现三教合一的社会潮流。

思考:儒学独尊的地位会受到挑战原因

社会存在决定社会意识,

社会意识是社会存在的反映

唯物史观

一、思想宗教

(三)儒学浮沉

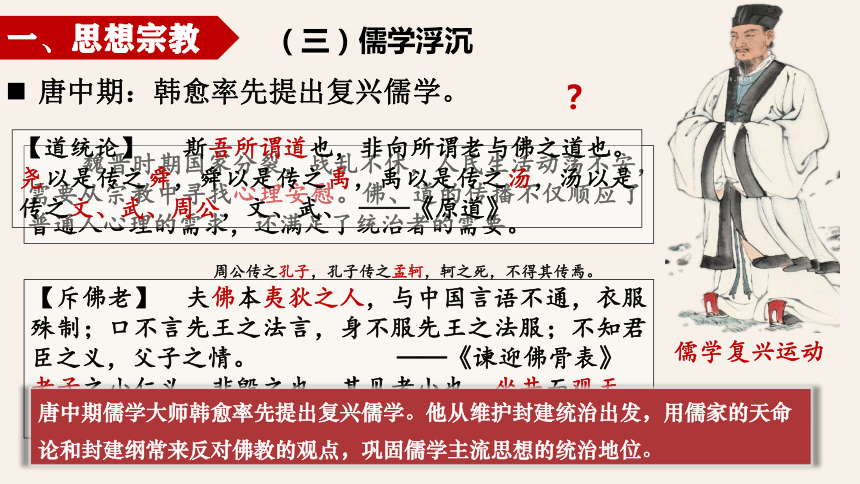

唐中期:韩愈率先提出复兴儒学。

【斥佛老】 夫佛本夷狄之人,与中国言语不通,衣服殊制;口不言先王之法言,身不服先王之法服;不知君臣之义,父子之情。 ——《谏迎佛骨表》

老子之小仁义,非毁之也,其见者小也。坐井而观天,曰天小者,非天小也。 ——《原道》

?

魏晋时期国家分裂,战乱不休,人民生活动荡不安,需要从宗教中寻找心理安慰。佛、道的传播不仅顺应了普通人心理的需求,还满足了统治者的需要。

【道统论】 斯吾所谓道也,非向所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、 ——《原道》

唐中期儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。他从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

周公传之孔子,孔子传之孟轲,轲之死,不得其传焉。

儒学复兴运动

一、思想宗教

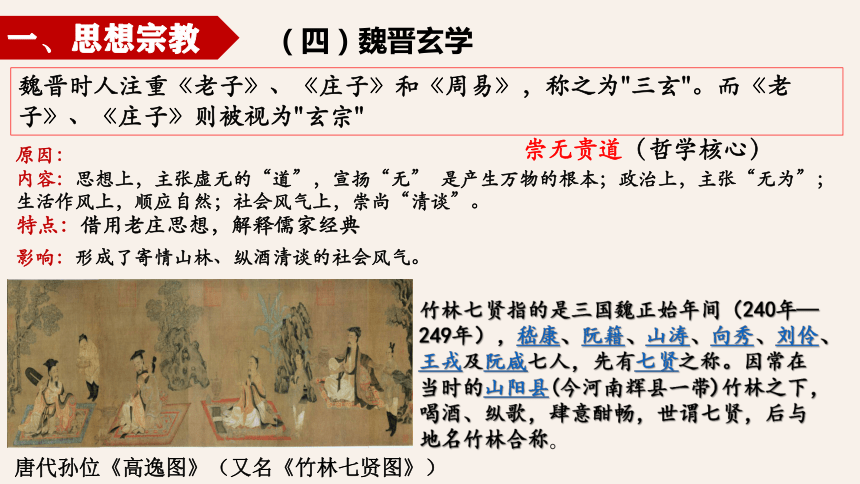

(四)魏晋玄学

原因:

内容:思想上,主张虚无的“道”,宣扬“无” 是产生万物的根本;政治上,主张“无为”;生活作风上,顺应自然;社会风气上,崇尚“清谈”。

特点:借用老庄思想,解释儒家经典

影响:形成了寄情山林、纵酒清谈的社会风气。

竹林七贤指的是三国魏正始年间(240年—249年),嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸七人,先有七贤之称。因常在当时的山阳县(今河南辉县一带)竹林之下,喝酒、纵歌,肆意酣畅,世谓七贤,后与地名竹林合称。

唐代孙位《高逸图》(又名《竹林七贤图》)

崇无贵道(哲学核心)

魏晋时人注重《老子》、《庄子》和《周易》,称之为"三玄"。而《老子》、《庄子》则被视为"玄宗"

归纳总结

{21E4AEA4-8DFA-4A89-87EB-49C32662AFE0}时间

儒学

道教

佛教

汉朝

汉武帝时确立正统地位

东汉末兴起

两汉之际传入中国

魏晋

南北朝

吸收佛、道精神,有新发展

在民间广为传播,主张“贵儒”和“尊道”

吸收儒、道思想,渐趋本土化

隋朝

提出儒、佛、道“三教合一”,以儒为主

唐朝

“三教并行”,韩愈提出复兴儒学

道教最受尊崇

武则天时有很大发展,禅宗影响最大。

儒家文化的包容性

魏晋南北朝隋唐时期,思想活跃,呈现多元化总体特征。

(1)儒家思想始终在中国封建社会占据主导地位;

(2)儒佛关系:佛教的发展经历了从魏晋南北朝时期对儒家思想的屈从到隋唐时期取得坚实的理论基础,形成独立的宗派体系;

(3)道佛关系:道佛之间从魏晋南北朝时的道佛互用转为隋唐时期道佛争宠,并最终形成三家交融现象,孕育出中国封建社会最完备的官方正统哲学——理学。

(一)魏晋南北朝思想呈现的特点:

(二)魏晋南北朝思想的影响:

(1)经济上:强化了农业社会所必需的身心内外合谐的价值取向——即人与人和自然的和谐;

(2)思想上:强化了儒家思想在中国封建社会中的统治地位,出现了政治、哲学、宗教和伦理等交融的局面;

(3)政治上:为统治者提供了多重治理国家的范本,一定时期内都有利于维系政治的稳定和国家的统一。

二、文学艺术

(一)文学

盖文章,经国之大业,不朽之盛事。年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。 ——曹丕:《典论·论文》

东汉末年:建安文学

东晋:陶渊明的田园诗

南朝骈文、南北朝民歌

代表人物是“三曹”(曹操、曹丕、曹植),“七子”(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)和蔡琰等。建安文学尤其是诗歌,吸收了汉乐府民歌之长,真实艺术地再现了东汉末的社会现实以及人们的思想情操。

煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。

本是同根生,相煎何太急?

——曹植:《七步诗》

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。——陶弘景:《答谢中书书》

朱门酒肉臭,路有冻死骨。

荣枯咫尺异,惆怅难再诉。

——杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》(755年)

相见时难别亦难,东风无力百花残。?

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

——李商隐《无题》?(晚唐)

相见时难别亦难,东风无力百花残。?

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

——李商隐《无题》?(晚唐)

天生我材必有用

千金散尽还复来

——李白《将进酒》(736年)

思考

唐诗风格为何差异如此之大?

盛唐

中唐

晚唐

诗风开朗奔放、刚健清新,反映了这时的唐朝国力强盛、文化开放的社会背景。

诗风平实浅进,讽喻诗作大量涌现,反映了唐朝的社会弊端日益暴露。

诗风凝重沉郁,反映了唐朝由盛转衰。

唯物史观

社会意识是社会存在的反映

唯物史观

社会存在决定社会意识

二、文学艺术

(一)文学

唐朝:诗歌的黄金时代

二十年间,禁省、观寺、邮候墙壁之上无不书,王公妾妇、牛童马走之口无不道。至于缮写模勒,炫卖于市井,或持之以交酒茗者,处处皆是。其甚者,有至于盗窃名姓,苟求自售,杂乱间厕,无可奈何。 ——《元稹集·白氏长庆集序》

李杜诗篇

万口传

韩愈:“李杜文章在,光焰万丈长。”

白居易有“诗魔”和“诗王”之称。

二、文学艺术

(二)艺术

东汉末年:书法成为一种艺术

魏晋南北朝:隶书、草书、楷书和行书等各种书体齐备。

东晋大书法家王羲之博采众长,诸体兼精,世称“书圣”。

1.书法

李斯《秦始皇廿六年诏铭》

《曹全碑》

怀素《自叙帖》

王羲之《兰亭集序》

小篆

隶书

草书

行书

《兰亭序》摹本

天下第一行书

王羲之

二、文学艺术

(二)艺术

唐朝:“颜筋柳骨”

1.书法

(唐)颜真卿《多宝塔碑》

(唐)柳公权《玄秘塔碑》

二、文学艺术

(二)艺术

东晋:开始出现专职画家,顾恺之提出“以形写神”,代表作《女史箴图》《洛神赋图》。

唐朝:宗教画生活气息浓厚,代表人物是吴道子,被尊为“画圣”,代表作《送子天王图》。

2.绘画

顾恺之《女史箴图》

吴道子《送子天王图》

三绝:才绝、画绝、痴绝

二、文学艺术

(二)艺术

“佛门三大石窟”:

山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟

3.雕塑

云冈石窟

龙门石窟

莫高窟

2019年8月19日,习近平总书记赴甘肃考察调研,来到敦煌的莫高窟。在敦煌研究院,实地考察文物保护和研究、弘扬优秀历史文化等情况

莫高窟,俗称千佛洞,坐落在河西走廊西端的敦煌。它始建于十六国的前秦时期,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建,形成巨大的规模,有洞窟735个,壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。1987年,莫高窟被列为世界文化遗产。

二、文学艺术

(二)艺术

隋唐时期的乐舞受西域和周边邻国的影响,风格多样,具有壮

阔欢腾的盛世特色。

4.乐舞

唐玄宗《霓裳羽衣舞》

敦煌壁画中的胡旋舞

唐代乐舞

{5DA37D80-6434-44D0-A028-1B22A696006F}项目

名家名作

特点

书法

东晋“书圣”王羲之《兰亭序》

东汉书法成为一门艺术,魏晋时期各书体已经完备

唐朝颜体与柳体

唐代融合南朝秀美和北朝雄健

绘画

顾恺之《女史箴图》、《洛神赋图》

以形写神

“画圣”吴道子

题材广泛,风格多样

雕塑

佛教石窟

佛教流传的产物

文学

建安文学(曹操父子)、田园诗(陶渊明)、

南朝骈文、南北朝民歌

诗仙李白 《将进酒》、诗圣杜甫 《望岳》

二、文学艺术

★探究:魏晋南北朝隋唐时期文艺成就达到高峰的原因

昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。

——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

①经济:经济的发展与繁荣,提供物质基础。

江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》

“运漕商旅,往来不绝” “自是天下利于转输”

孝文帝改革

江南开发

京杭大运河

二、文学艺术

★探究:魏晋南北朝隋唐时期文艺成就达到高峰的原因

诗至唐而盛,至晚唐而工。盖当时以此设科取士,士皆争竭其心思而为之。 ——(宋)杨万里

②政治:选官制的发展与官僚政治的成熟,提供人才基础。

③社会:安定的社会环境,提供社会条件。

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 ——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

唐太宗:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

④文化:民族交融以及开放包容的外交政策,提供多元文化基因。

三、科学技术

1.魏晋南北朝

(1)数学:南朝祖冲之精确地算出圆周率是在3.141 592 6 ~ 3.141 592 7之间。

(2)农学:北朝贾思勰著述的《齐民要术》,是中国现存最早的一部完整的农书。

(3)地理:西晋裴秀绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法。

祖冲之

《齐民要术》书影

《禹贡地域图》

我国古代对圆周率的研究:

西汉 刘 歆 3.1547 东汉 张 衡 3.16

曹魏 刘 徽 3.14 “割圆术” 南朝 祖冲之 3.1415926(7)

19世纪英国著名生物学家达尔文先生称《齐民要术》为“古代中国的百科全书”。 这一书被翻译成多种外文传阅,在国际上有着广泛影响,尤其是日本非常重视此书。

三、科学技术

2.隋唐

(1)建筑:隋唐时期是中国古代建筑的成熟期。隋朝工匠李春设计建造的赵州桥,是世界上现存最古老的石拱桥。

三、科学技术

2.隋唐

(2)印刷术(四大发明之一):唐朝已经有了雕版印刷的佛经、日历和书籍。

(3)火药(四大发明之一):唐中期的书籍记载了火药的配方。唐末,火药开始用于战争,火箭是最早的火药武器。

世界上最早的雕版印刷品是《金刚经》

1899年在敦煌千佛洞发现一卷刻印精致的《金刚经》,长一丈六尺、宽一尺,由七个印张粘接而成,上面刻有佛像和经文,卷尾落款是:咸通九年(即公元868年)四月十五日王玠为二亲敬造普施。

三、科学技术

2.隋唐

(4)天文:唐朝天文学家僧一行,测算出了地球子午线长度。

(5)医学:

①医学家孙思邈完成医学名著《千金方》,它全面总结历代和当时的医药学成果,且有许多创新。

②唐高宗时编修的《唐本草》,是世界上最早由国家颁行的药典。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}领域

时期人物

主要成就

数学

南朝祖冲之

世界上首次将“圆周率”精算到小数第七位

农学

北朝贾思勰

《齐民要术》是中国现存最早最完整的农书

地理学

西晋裴秀

《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法

建筑学

隋朝李春

赵州桥,世界上现存最古老的石拱桥

印刷术

唐朝

已有雕版印刷术,世界现存最早的雕版印刷品

医药学

唐高宗时期

《堂本草》,世界上最早由国家颁行的药典

唐朝孙思邈

《千金方》全面总结历代和当时的医药学成果

天文学

唐朝僧一行

测量出地球子午线长度

军事

唐末

火药开始用于战争,火箭是最早的火药武器

梳理三国至隋唐的主要科技成就

根据材料和所学知识,说说中国古代科技发展的特点

材料:舍本逐末,贤者所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。 ——《齐民要术·序》

材料:张骞通西域,至唐代时中西交流有了较大规模,中国科技传到了西方,对阿拉伯帝国(当时西方科技最发达的地方)科技的发展产生了重要作用。在阿拉伯的数学、医学、炼丹、天文学著作中,清楚地显示出受了中国的影响,但是反过来,中国科技吸收外来的的东西要少得多。例如,据阿拉伯史籍可知,盖伦的著作由一位中国医生带回中国,可在中国史籍中根本没有盖伦著作传人的影子,可见它在中国根本没有引起注意和发挥影响。 ——王烔华等:《中国传统文化十二讲》

①在重农抑商思想主导下,中国古代科技主要服务于小农经济的发展需要;

②中国古代科技偏重实用,忽视理论研究;

③研究方法上,主要采用传统的典籍整理与经验总结,缺少实验创新;

④中国古代科技对外影响巨大,但对外来的东西吸收得少

【课堂探究】根据所学知识,想一想古代中国科技发达的原因是什么?

(1)文化传承:中华文明源远流长,前代科技成就为后代科技发展奠定了基础,为科技成果的继承创造了条件。

(2)政治因素:中央集权制度为科技的发展提供了政治保障。

(3)经济因素:社会生产力的发展、农耕经济的高度繁荣,为科技进步奠定了经济基础。

(4)人为因素:科学家的探索精神。

问题探究:从魏晋到隋唐科技繁荣原因

1. 魏晋到隋唐,北方大融合促进技术之间的交流为科技繁荣提供社会基础;

2. 魏晋到隋唐,江南大开发和农业经济发展为科技繁荣提供经济基础;

3. 魏晋到隋唐,外来文化的传播和交融为科技繁荣提供必要条件;

4. 魏晋到隋唐,继承了秦汉以来的科技成就并不断加以革新和创造。

四、中外交流

(1)高僧来华

(2)西行取经:东晋的法显,唐朝的玄奘。

(3)异域文化影响中国。

禅宗始祖——菩提达摩

根据唐玄奘途经瓜州时的真实故事绘制而成。孙悟空的原型是帮助唐玄奘偷渡玉门关的胡人石槃陀,老马则是瓜州人送给他的坐骑。玄奘被世界人民誉为中外文化交流的杰出使者,其爱国及护持佛法的精神和巨大贡献,被鲁迅誉为“中华民族的脊梁”,世界和平使者。

阅读p47“问题探究”,指出唐朝受域外文化影响在文学艺术方面的表现。

佛教经典为内容的书法,宗教画,

龙门石窟、莫高窟,胡旋舞。

(西夏)榆林石窟壁画《唐僧取经图》

(一)佛教传入中国--异域文化的深远影响(“兼收并蓄”)

四、中外交流

◎鉴真东渡路线图

(1)鉴真东渡

(2)空海求法

空海

创立日本佛教真言宗

编纂日本第一部汉文辞典《篆隶万像名义》

(二)中国文明的外传--东亚文化圈的重要贡献(“对外开放”)

东亚同文-佛教继续东传的枢纽

玄奘大师像

玄奘:

周游天竺

钻研瑜伽

曲女辩经

破恶扬名

鉴真大师像

鉴真:

律宗大师

东渡日本

六次方成

存身招提

空海大师像

空海:

日人学僧

赴唐求密

青龙慧果

文境秘府

存唐格律

国际都会

陆上丝路

海上丝路

书籍之路

西亚商人、东亚使节、留学生、留学僧、宾贡进士

陆上丝路为主转为海上丝路为主(港口的回族先民)

(1)唐都城长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的国际大都会。(经贸交流)

(2)新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生,两国文化都受到唐朝的巨大影响。(政治交流)

(3)唐朝后期,不少西亚商人在广州、泉州等港口城市定居。(经贸交流)

四、中外交流

(三)其他文化交流

唐朝对周边国家尤其是东亚地区产生巨大影响,东亚诸国形成以中国文化为轴心的“东亚文化圈”。

(四)中外文化交流特点

“兼收并蓄”、对外开放”、同时承载着政治、经济等交融,逐渐形成隋唐“中国文化圈”。

◎唐朝对外主要交通路线示意图

陆路方面,从长安出发,向东可以到达朝鲜,向西经丝绸之路通往今天的印度、伊朗、阿拉伯以至欧洲和非洲。

海路方面,从登州、扬州出发,可以到达朝鲜、日本;从广州出发,经马来西亚、印度,可已到达波斯湾。

三国至隋唐的文化

儒学、道教与佛教的发展

儒学

道教

佛教

文学艺术

文学:建安文学、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌→唐诗

艺术

书法:王羲之→颜真卿、柳公权

绘画:顾恺之→吴道子

雕塑:云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟

科技

魏晋南北朝时期:数学(祖冲之圆周率)、农学(《齐民要术》)、地理(《禹贡地域图》)

隋唐时期:建筑(赵州桥)、印刷术(雕版)、火药、天文(僧一行本初子午线长度)、医学(《千金方》《唐本草》)

佛教传入中国——玄奘西行;佛教外传——鉴真东渡

其他文化交流

中外文化交流

本课小结

三教合一、三教并立,以儒为尊

课程标准:认识三国两晋南北朝至隋唐时期在思想文化领域的新成就。

教学重点:思想文化领域的新成就

教学难点:儒学的新发展、佛教的发展

目录

壹

思想宗教

贰

文学艺术

叁

科学技术

肆

中外交流

一、思想宗教

(一)佛教大显

公元67年,汉明帝在洛阳建立第一座官办寺庙——白马寺

两汉之际:传入中国

魏晋南北朝:佛教盛行,吸收儒、道思想,渐趋本土化。

两汉之际传入中国的外来宗教,创自古代印度。佛教宣扬人生一切皆苦、现实世界一切皆空,主张超脱尘世,出家修行,落发为僧。佛教是心灵的宗教,关注灵魂的安顿和寄托。

1.概念

2.发展

“菩萨皇帝”梁武帝

东汉:胡僧东来、白马驮经标志佛教正式传入中国

一、思想宗教

(一)佛教大显

唐朝:奉行三教并行政策。

武则天:形成不同的宗派,禅宗对后世影响最大。

反佛斗争:三武灭佛

武后载初元年,僧法明等撰《大云经》四卷,说武后是弥勒菩萨化身下凡,应作为天下主人,武后下令颁行天下。命两京诸州各置大云寺一所,藏《大云经》,命僧人讲解,并提升佛教的地位在道教之上。

2.发展

{7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}汉传佛教八宗

禅宗

天台宗

三论宗

法相宗

华严宗

律宗

密宗

净土宗

“不立文字,教外别传;直指人心,见性成佛”

一、思想宗教

(一)佛教大显

3.反佛斗争

(1)原因:

正光已后,天下多虞,王役尤甚,於是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥之极。

——《魏书·释老志》

竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮。……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)。 ——范缜《神灭论》

耗费大量钱财

影响财政收入

违背儒家伦理

(2)过程:

①民间:南朝范缜抨击佛教

②统治者灭佛: “三武一宗”

(北魏太武帝、北周武帝、唐武宗、后周世宗)

现藏于青州博物馆的北魏“龙兴寺佛造像(残件)”,是当时灭佛运动的实证。

③影响:佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

出家逃避赋役

破坏家庭秩序

拓展:反佛的无神论思想家---范缜

南北朝时期著名的唯物主义思想家、杰出的无神论者。其哲学著作《神灭论》,继承和发扬了荀况、王充等人的唯物论思想,是中国古代思想发展史上具有划时代意义的不朽作品。

(1)"形神相即",他说:"神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神灭也。" 所谓"形"是形体,"神"是精神,"即"就是密不可分。

(2)辩证思想:范缜辩证地认为物体的变化有其内在的规律性,他认为事物的变化有突变和渐变两种形式。突然发生的事物,如暴风骤雨,必然突然消失;逐渐发生的,如动植物,必然逐渐消灭,这是事物发展的规律。

(3)反佛理念:范缜以"浮屠害政,桑门蠢俗",揭露当朝宣扬神不灭的危害,阐明自己阐释神灭的目的和良苦用心。范缜指出,提倡和宣传神不灭,不仅会败坏民俗、危害伦理道德 ,还会损害国政、给国家造成严重的政治危机 ,导致人民重于利己而轻于济世,家家不讲孝悌,人人不行慈爱,致使兵源短缺,土地荒芜,粮食乏匮。

一、思想宗教

(二)道教流行

道教,是发源于古代本土中国春秋战国的方仙道,是一个崇拜诸多神明的多神教原生的宗教形式,主要宗旨是追求长生不死、得道成仙、济世救人。道教是关于生命的宗教,希望人活着就能过上神仙般的日子。

1.概念

东汉末,祖天师张道陵创立五斗米道

东汉末:兴起

魏晋南北朝:在民间广为传播,主张“贵儒”和“尊道”。

2.发展

一、思想宗教

(二)道教流行

国朝以李氏出自老君,极崇道教。高祖武德三年,晋州人吉善行于羊角山,见白衣老父,呼善行谓曰:“为吾语唐天子,吾是老君,即汝祖也。今年无贼,天下太平。”高祖即遣使致祭,立庙于其地,遂改浮山县为神山县,拜善行为朝散大夫。

高宗……追尊(老君)为玄元皇帝。玄宗……亲注老子《道德经》。 ——(唐)封演:《封氏闻见记》

2.发展

太上老君

唐朝:

奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。

佛教道教扎根如此之快的原因:

在混乱的社会背景之下,佛道两教的宗教理念迎合了各阶层的现实需求

一、思想宗教

(三)儒学浮沉

春秋:孔子创立儒家学派。

战国:孟子、荀子发展儒家思想,成为蔚然大宗。

秦朝:焚书坑儒,儒学遭受重创。

汉武帝:罢黜百家,独尊儒术,儒学确立正统地位,呈现繁盛之势。

魏晋南北朝:吸收佛道精神,有了新的发展。

隋朝:儒学家提出“三教合归儒”。

唐朝:奉行三教并行政策。

程元曰:“三教何如?”子曰:“政恶多门久矣。”

子读《洪范谠议》。曰:“三教于是乎可一矣。……使民不倦。”

——(隋)王通:《文中子中说》

(唐)吴道子:《送子天王图》

三教交融

(1)无法适应当时社会发展需要;

(2)魏晋时期新思潮流行,尤其是佛、道思想的广泛传播,更是直接冲击着儒家思想作为核心价值观念的地位,其统治地位进一步削弱;

(3)三教之间相互吸纳渗透,出现三教合一的社会潮流。

思考:儒学独尊的地位会受到挑战原因

社会存在决定社会意识,

社会意识是社会存在的反映

唯物史观

一、思想宗教

(三)儒学浮沉

唐中期:韩愈率先提出复兴儒学。

【斥佛老】 夫佛本夷狄之人,与中国言语不通,衣服殊制;口不言先王之法言,身不服先王之法服;不知君臣之义,父子之情。 ——《谏迎佛骨表》

老子之小仁义,非毁之也,其见者小也。坐井而观天,曰天小者,非天小也。 ——《原道》

?

魏晋时期国家分裂,战乱不休,人民生活动荡不安,需要从宗教中寻找心理安慰。佛、道的传播不仅顺应了普通人心理的需求,还满足了统治者的需要。

【道统论】 斯吾所谓道也,非向所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、 ——《原道》

唐中期儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。他从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

周公传之孔子,孔子传之孟轲,轲之死,不得其传焉。

儒学复兴运动

一、思想宗教

(四)魏晋玄学

原因:

内容:思想上,主张虚无的“道”,宣扬“无” 是产生万物的根本;政治上,主张“无为”;生活作风上,顺应自然;社会风气上,崇尚“清谈”。

特点:借用老庄思想,解释儒家经典

影响:形成了寄情山林、纵酒清谈的社会风气。

竹林七贤指的是三国魏正始年间(240年—249年),嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸七人,先有七贤之称。因常在当时的山阳县(今河南辉县一带)竹林之下,喝酒、纵歌,肆意酣畅,世谓七贤,后与地名竹林合称。

唐代孙位《高逸图》(又名《竹林七贤图》)

崇无贵道(哲学核心)

魏晋时人注重《老子》、《庄子》和《周易》,称之为"三玄"。而《老子》、《庄子》则被视为"玄宗"

归纳总结

{21E4AEA4-8DFA-4A89-87EB-49C32662AFE0}时间

儒学

道教

佛教

汉朝

汉武帝时确立正统地位

东汉末兴起

两汉之际传入中国

魏晋

南北朝

吸收佛、道精神,有新发展

在民间广为传播,主张“贵儒”和“尊道”

吸收儒、道思想,渐趋本土化

隋朝

提出儒、佛、道“三教合一”,以儒为主

唐朝

“三教并行”,韩愈提出复兴儒学

道教最受尊崇

武则天时有很大发展,禅宗影响最大。

儒家文化的包容性

魏晋南北朝隋唐时期,思想活跃,呈现多元化总体特征。

(1)儒家思想始终在中国封建社会占据主导地位;

(2)儒佛关系:佛教的发展经历了从魏晋南北朝时期对儒家思想的屈从到隋唐时期取得坚实的理论基础,形成独立的宗派体系;

(3)道佛关系:道佛之间从魏晋南北朝时的道佛互用转为隋唐时期道佛争宠,并最终形成三家交融现象,孕育出中国封建社会最完备的官方正统哲学——理学。

(一)魏晋南北朝思想呈现的特点:

(二)魏晋南北朝思想的影响:

(1)经济上:强化了农业社会所必需的身心内外合谐的价值取向——即人与人和自然的和谐;

(2)思想上:强化了儒家思想在中国封建社会中的统治地位,出现了政治、哲学、宗教和伦理等交融的局面;

(3)政治上:为统治者提供了多重治理国家的范本,一定时期内都有利于维系政治的稳定和国家的统一。

二、文学艺术

(一)文学

盖文章,经国之大业,不朽之盛事。年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。 ——曹丕:《典论·论文》

东汉末年:建安文学

东晋:陶渊明的田园诗

南朝骈文、南北朝民歌

代表人物是“三曹”(曹操、曹丕、曹植),“七子”(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)和蔡琰等。建安文学尤其是诗歌,吸收了汉乐府民歌之长,真实艺术地再现了东汉末的社会现实以及人们的思想情操。

煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。

本是同根生,相煎何太急?

——曹植:《七步诗》

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。——陶弘景:《答谢中书书》

朱门酒肉臭,路有冻死骨。

荣枯咫尺异,惆怅难再诉。

——杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》(755年)

相见时难别亦难,东风无力百花残。?

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

——李商隐《无题》?(晚唐)

相见时难别亦难,东风无力百花残。?

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

——李商隐《无题》?(晚唐)

天生我材必有用

千金散尽还复来

——李白《将进酒》(736年)

思考

唐诗风格为何差异如此之大?

盛唐

中唐

晚唐

诗风开朗奔放、刚健清新,反映了这时的唐朝国力强盛、文化开放的社会背景。

诗风平实浅进,讽喻诗作大量涌现,反映了唐朝的社会弊端日益暴露。

诗风凝重沉郁,反映了唐朝由盛转衰。

唯物史观

社会意识是社会存在的反映

唯物史观

社会存在决定社会意识

二、文学艺术

(一)文学

唐朝:诗歌的黄金时代

二十年间,禁省、观寺、邮候墙壁之上无不书,王公妾妇、牛童马走之口无不道。至于缮写模勒,炫卖于市井,或持之以交酒茗者,处处皆是。其甚者,有至于盗窃名姓,苟求自售,杂乱间厕,无可奈何。 ——《元稹集·白氏长庆集序》

李杜诗篇

万口传

韩愈:“李杜文章在,光焰万丈长。”

白居易有“诗魔”和“诗王”之称。

二、文学艺术

(二)艺术

东汉末年:书法成为一种艺术

魏晋南北朝:隶书、草书、楷书和行书等各种书体齐备。

东晋大书法家王羲之博采众长,诸体兼精,世称“书圣”。

1.书法

李斯《秦始皇廿六年诏铭》

《曹全碑》

怀素《自叙帖》

王羲之《兰亭集序》

小篆

隶书

草书

行书

《兰亭序》摹本

天下第一行书

王羲之

二、文学艺术

(二)艺术

唐朝:“颜筋柳骨”

1.书法

(唐)颜真卿《多宝塔碑》

(唐)柳公权《玄秘塔碑》

二、文学艺术

(二)艺术

东晋:开始出现专职画家,顾恺之提出“以形写神”,代表作《女史箴图》《洛神赋图》。

唐朝:宗教画生活气息浓厚,代表人物是吴道子,被尊为“画圣”,代表作《送子天王图》。

2.绘画

顾恺之《女史箴图》

吴道子《送子天王图》

三绝:才绝、画绝、痴绝

二、文学艺术

(二)艺术

“佛门三大石窟”:

山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟

3.雕塑

云冈石窟

龙门石窟

莫高窟

2019年8月19日,习近平总书记赴甘肃考察调研,来到敦煌的莫高窟。在敦煌研究院,实地考察文物保护和研究、弘扬优秀历史文化等情况

莫高窟,俗称千佛洞,坐落在河西走廊西端的敦煌。它始建于十六国的前秦时期,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建,形成巨大的规模,有洞窟735个,壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。1987年,莫高窟被列为世界文化遗产。

二、文学艺术

(二)艺术

隋唐时期的乐舞受西域和周边邻国的影响,风格多样,具有壮

阔欢腾的盛世特色。

4.乐舞

唐玄宗《霓裳羽衣舞》

敦煌壁画中的胡旋舞

唐代乐舞

{5DA37D80-6434-44D0-A028-1B22A696006F}项目

名家名作

特点

书法

东晋“书圣”王羲之《兰亭序》

东汉书法成为一门艺术,魏晋时期各书体已经完备

唐朝颜体与柳体

唐代融合南朝秀美和北朝雄健

绘画

顾恺之《女史箴图》、《洛神赋图》

以形写神

“画圣”吴道子

题材广泛,风格多样

雕塑

佛教石窟

佛教流传的产物

文学

建安文学(曹操父子)、田园诗(陶渊明)、

南朝骈文、南北朝民歌

诗仙李白 《将进酒》、诗圣杜甫 《望岳》

二、文学艺术

★探究:魏晋南北朝隋唐时期文艺成就达到高峰的原因

昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。

——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

①经济:经济的发展与繁荣,提供物质基础。

江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》

“运漕商旅,往来不绝” “自是天下利于转输”

孝文帝改革

江南开发

京杭大运河

二、文学艺术

★探究:魏晋南北朝隋唐时期文艺成就达到高峰的原因

诗至唐而盛,至晚唐而工。盖当时以此设科取士,士皆争竭其心思而为之。 ——(宋)杨万里

②政治:选官制的发展与官僚政治的成熟,提供人才基础。

③社会:安定的社会环境,提供社会条件。

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 ——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

唐太宗:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

④文化:民族交融以及开放包容的外交政策,提供多元文化基因。

三、科学技术

1.魏晋南北朝

(1)数学:南朝祖冲之精确地算出圆周率是在3.141 592 6 ~ 3.141 592 7之间。

(2)农学:北朝贾思勰著述的《齐民要术》,是中国现存最早的一部完整的农书。

(3)地理:西晋裴秀绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法。

祖冲之

《齐民要术》书影

《禹贡地域图》

我国古代对圆周率的研究:

西汉 刘 歆 3.1547 东汉 张 衡 3.16

曹魏 刘 徽 3.14 “割圆术” 南朝 祖冲之 3.1415926(7)

19世纪英国著名生物学家达尔文先生称《齐民要术》为“古代中国的百科全书”。 这一书被翻译成多种外文传阅,在国际上有着广泛影响,尤其是日本非常重视此书。

三、科学技术

2.隋唐

(1)建筑:隋唐时期是中国古代建筑的成熟期。隋朝工匠李春设计建造的赵州桥,是世界上现存最古老的石拱桥。

三、科学技术

2.隋唐

(2)印刷术(四大发明之一):唐朝已经有了雕版印刷的佛经、日历和书籍。

(3)火药(四大发明之一):唐中期的书籍记载了火药的配方。唐末,火药开始用于战争,火箭是最早的火药武器。

世界上最早的雕版印刷品是《金刚经》

1899年在敦煌千佛洞发现一卷刻印精致的《金刚经》,长一丈六尺、宽一尺,由七个印张粘接而成,上面刻有佛像和经文,卷尾落款是:咸通九年(即公元868年)四月十五日王玠为二亲敬造普施。

三、科学技术

2.隋唐

(4)天文:唐朝天文学家僧一行,测算出了地球子午线长度。

(5)医学:

①医学家孙思邈完成医学名著《千金方》,它全面总结历代和当时的医药学成果,且有许多创新。

②唐高宗时编修的《唐本草》,是世界上最早由国家颁行的药典。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}领域

时期人物

主要成就

数学

南朝祖冲之

世界上首次将“圆周率”精算到小数第七位

农学

北朝贾思勰

《齐民要术》是中国现存最早最完整的农书

地理学

西晋裴秀

《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法

建筑学

隋朝李春

赵州桥,世界上现存最古老的石拱桥

印刷术

唐朝

已有雕版印刷术,世界现存最早的雕版印刷品

医药学

唐高宗时期

《堂本草》,世界上最早由国家颁行的药典

唐朝孙思邈

《千金方》全面总结历代和当时的医药学成果

天文学

唐朝僧一行

测量出地球子午线长度

军事

唐末

火药开始用于战争,火箭是最早的火药武器

梳理三国至隋唐的主要科技成就

根据材料和所学知识,说说中国古代科技发展的特点

材料:舍本逐末,贤者所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。 ——《齐民要术·序》

材料:张骞通西域,至唐代时中西交流有了较大规模,中国科技传到了西方,对阿拉伯帝国(当时西方科技最发达的地方)科技的发展产生了重要作用。在阿拉伯的数学、医学、炼丹、天文学著作中,清楚地显示出受了中国的影响,但是反过来,中国科技吸收外来的的东西要少得多。例如,据阿拉伯史籍可知,盖伦的著作由一位中国医生带回中国,可在中国史籍中根本没有盖伦著作传人的影子,可见它在中国根本没有引起注意和发挥影响。 ——王烔华等:《中国传统文化十二讲》

①在重农抑商思想主导下,中国古代科技主要服务于小农经济的发展需要;

②中国古代科技偏重实用,忽视理论研究;

③研究方法上,主要采用传统的典籍整理与经验总结,缺少实验创新;

④中国古代科技对外影响巨大,但对外来的东西吸收得少

【课堂探究】根据所学知识,想一想古代中国科技发达的原因是什么?

(1)文化传承:中华文明源远流长,前代科技成就为后代科技发展奠定了基础,为科技成果的继承创造了条件。

(2)政治因素:中央集权制度为科技的发展提供了政治保障。

(3)经济因素:社会生产力的发展、农耕经济的高度繁荣,为科技进步奠定了经济基础。

(4)人为因素:科学家的探索精神。

问题探究:从魏晋到隋唐科技繁荣原因

1. 魏晋到隋唐,北方大融合促进技术之间的交流为科技繁荣提供社会基础;

2. 魏晋到隋唐,江南大开发和农业经济发展为科技繁荣提供经济基础;

3. 魏晋到隋唐,外来文化的传播和交融为科技繁荣提供必要条件;

4. 魏晋到隋唐,继承了秦汉以来的科技成就并不断加以革新和创造。

四、中外交流

(1)高僧来华

(2)西行取经:东晋的法显,唐朝的玄奘。

(3)异域文化影响中国。

禅宗始祖——菩提达摩

根据唐玄奘途经瓜州时的真实故事绘制而成。孙悟空的原型是帮助唐玄奘偷渡玉门关的胡人石槃陀,老马则是瓜州人送给他的坐骑。玄奘被世界人民誉为中外文化交流的杰出使者,其爱国及护持佛法的精神和巨大贡献,被鲁迅誉为“中华民族的脊梁”,世界和平使者。

阅读p47“问题探究”,指出唐朝受域外文化影响在文学艺术方面的表现。

佛教经典为内容的书法,宗教画,

龙门石窟、莫高窟,胡旋舞。

(西夏)榆林石窟壁画《唐僧取经图》

(一)佛教传入中国--异域文化的深远影响(“兼收并蓄”)

四、中外交流

◎鉴真东渡路线图

(1)鉴真东渡

(2)空海求法

空海

创立日本佛教真言宗

编纂日本第一部汉文辞典《篆隶万像名义》

(二)中国文明的外传--东亚文化圈的重要贡献(“对外开放”)

东亚同文-佛教继续东传的枢纽

玄奘大师像

玄奘:

周游天竺

钻研瑜伽

曲女辩经

破恶扬名

鉴真大师像

鉴真:

律宗大师

东渡日本

六次方成

存身招提

空海大师像

空海:

日人学僧

赴唐求密

青龙慧果

文境秘府

存唐格律

国际都会

陆上丝路

海上丝路

书籍之路

西亚商人、东亚使节、留学生、留学僧、宾贡进士

陆上丝路为主转为海上丝路为主(港口的回族先民)

(1)唐都城长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的国际大都会。(经贸交流)

(2)新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生,两国文化都受到唐朝的巨大影响。(政治交流)

(3)唐朝后期,不少西亚商人在广州、泉州等港口城市定居。(经贸交流)

四、中外交流

(三)其他文化交流

唐朝对周边国家尤其是东亚地区产生巨大影响,东亚诸国形成以中国文化为轴心的“东亚文化圈”。

(四)中外文化交流特点

“兼收并蓄”、对外开放”、同时承载着政治、经济等交融,逐渐形成隋唐“中国文化圈”。

◎唐朝对外主要交通路线示意图

陆路方面,从长安出发,向东可以到达朝鲜,向西经丝绸之路通往今天的印度、伊朗、阿拉伯以至欧洲和非洲。

海路方面,从登州、扬州出发,可以到达朝鲜、日本;从广州出发,经马来西亚、印度,可已到达波斯湾。

三国至隋唐的文化

儒学、道教与佛教的发展

儒学

道教

佛教

文学艺术

文学:建安文学、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌→唐诗

艺术

书法:王羲之→颜真卿、柳公权

绘画:顾恺之→吴道子

雕塑:云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟

科技

魏晋南北朝时期:数学(祖冲之圆周率)、农学(《齐民要术》)、地理(《禹贡地域图》)

隋唐时期:建筑(赵州桥)、印刷术(雕版)、火药、天文(僧一行本初子午线长度)、医学(《千金方》《唐本草》)

佛教传入中国——玄奘西行;佛教外传——鉴真东渡

其他文化交流

中外文化交流

本课小结

三教合一、三教并立,以儒为尊

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进