第9课 两宋的政治和军事 课件(26张)-2020-2021学年统编版(2019)高一历史必修上册

文档属性

| 名称 | 第9课 两宋的政治和军事 课件(26张)-2020-2021学年统编版(2019)高一历史必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-10 15:08:23 | ||

图片预览

文档简介

满江红

怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。

三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭!驾长车、踏破贺兰山缺。

壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

岳飞

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第9课

辽宋夏金元的政治和军事

【课程标准】

通过了解两宋的政治与军事,认识这一时期在政治方面的新变化。

1.北宋的建立与统一

一、宋初中央集权的加强

宋太祖赵匡胤

(1)建立:960年,后周禁军统帅赵匡胤发动陈桥兵变夺取帝位,建立宋朝,定都东京,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖。

(2)统一:北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

陈桥兵变

黄袍加身

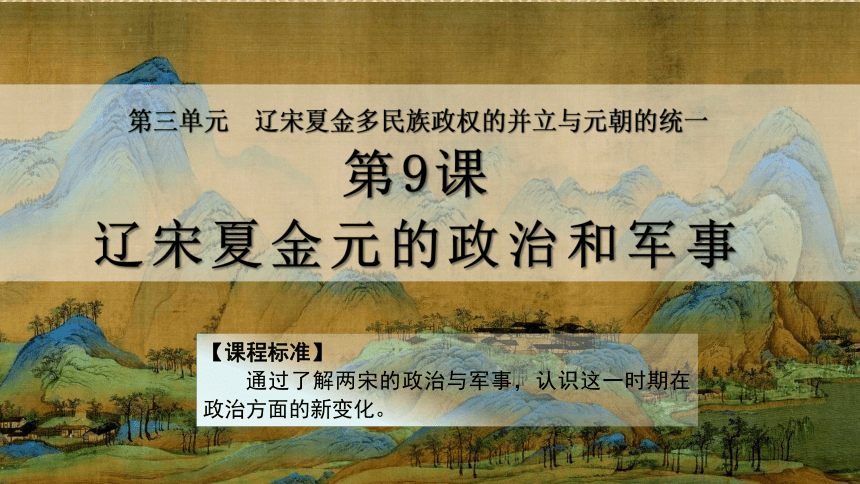

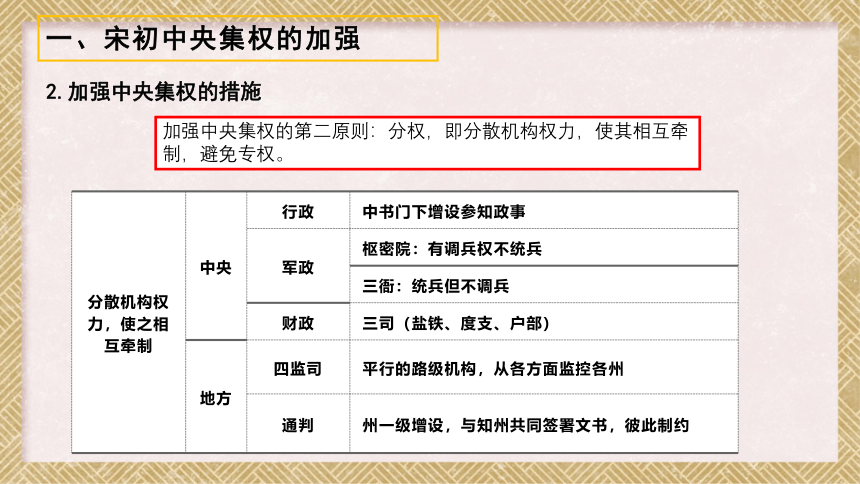

加强中央集权的第二原则:分权,即分散机构权力,使其相互牵制,避免专权。

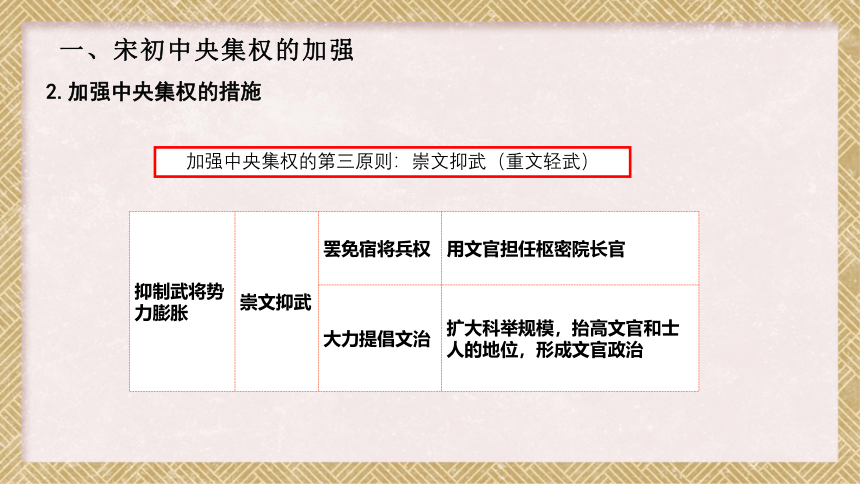

加强中央集权的第三原则:崇文抑武(重文轻武)。

一、宋初中央集权的加强

鉴于唐后期以来军阀割据,政局动荡的的历史教训,有针对性的采取了一系列强化专制集权、维护政权稳定的措施。

北宋建国之后面临的首要问题,是如何使自己避免成为五代之后的又一个短命王朝。

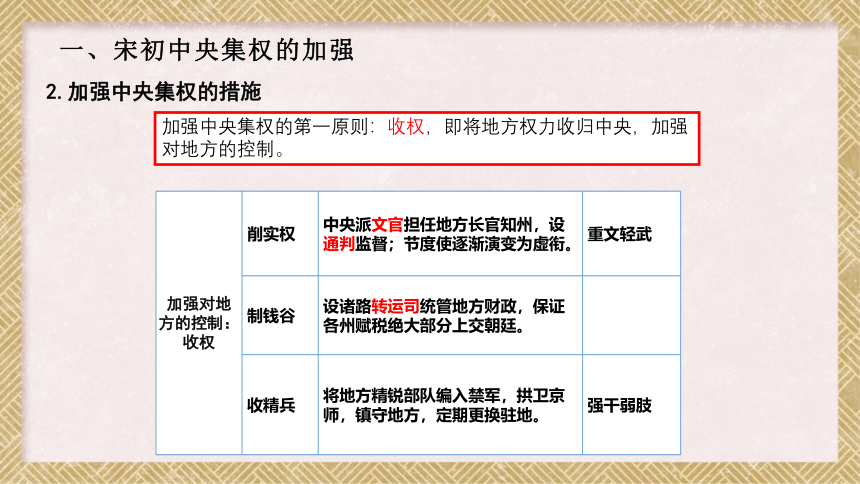

加强中央集权的第一原则:收权,即将地方权力收归中央,加强对地方的控制。

2.加强中央集权的措施

加强中央集权的第一原则:收权,即将地方权力收归中央,加强对地方的控制。

{69CF1AB2-1976-4502-BF36-3FF5EA218861}加强对地方的控制:收权

削实权

中央派文官担任地方长官知州,设通判监督;节度使逐渐演变为虚衔。

重文轻武

制钱谷

设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上交朝廷。

收精兵

将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。

强干弱肢

2.加强中央集权的措施

一、宋初中央集权的加强

一、宋初中央集权的加强

加强中央集权的第二原则:分权,即分散机构权力,使其相互牵制,避免专权。

{0505E3EF-67EA-436B-97B2-0124C06EBD24}分散机构权力,使之相互牵制

中央

行政

中书门下增设参知政事

军政

枢密院:有调兵权不统兵

三衙:统兵但不调兵

财政

三司(盐铁、度支、户部)

地方

四监司

平行的路级机构,从各方面监控各州

通判

州一级增设,与知州共同签署文书,彼此制约

2.加强中央集权的措施

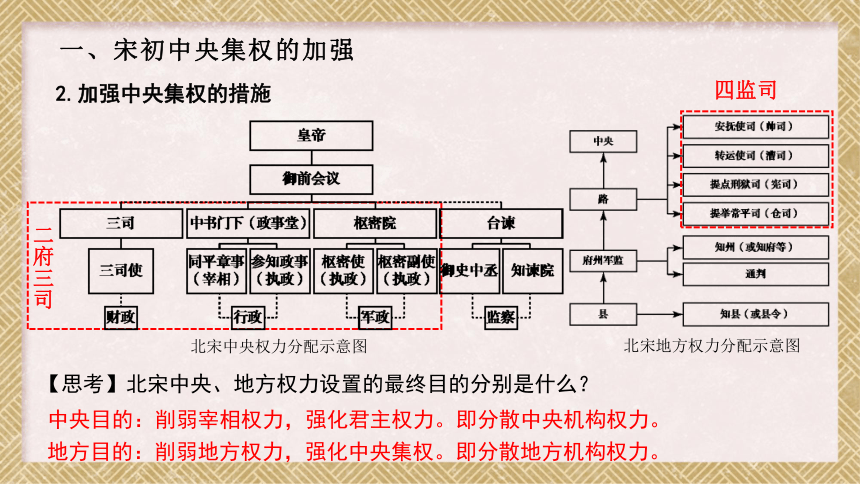

二府三司

四监司

北宋中央权力分配示意图

北宋地方权力分配示意图

【思考】北宋中央、地方权力设置的最终目的分别是什么?

中央目的:削弱宰相权力,强化君主权力。即分散中央机构权力。

地方目的:削弱地方权力,强化中央集权。即分散地方机构权力。

2.加强中央集权的措施

一、宋初中央集权的加强

加强中央集权的第三原则:崇文抑武(重文轻武)

{0505E3EF-67EA-436B-97B2-0124C06EBD24}抑制武将势力膨胀

崇文抑武

罢免宿将兵权

用文官担任枢密院长官

大力提倡文治

扩大科举规模,抬高文官和士人的地位,形成文官政治

2.加强中央集权的措施

一、宋初中央集权的加强

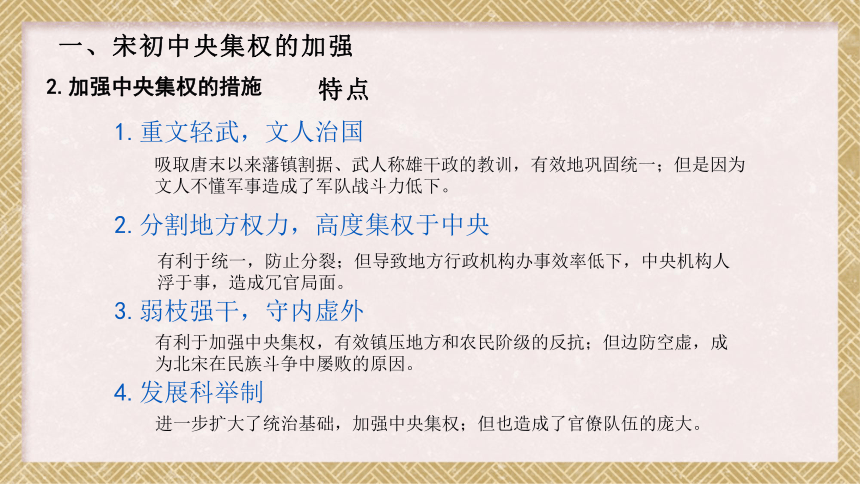

特点

1.重文轻武,文人治国

吸取唐末以来藩镇割据、武人称雄干政的教训,有效地巩固统一;但是因为文人不懂军事造成了军队战斗力低下。

2.分割地方权力,高度集权于中央

有利于统一,防止分裂;但导致地方行政机构办事效率低下,中央机构人浮于事,造成冗官局面。

3.弱枝强干,守内虚外

有利于加强中央集权,有效镇压地方和农民阶级的反抗;但边防空虚,成为北宋在民族斗争中屡败的原因。

4.发展科举制

进一步扩大了统治基础,加强中央集权;但也造成了官僚队伍的庞大。

一、宋初中央集权的加强

2.加强中央集权的措施

加强中央集权的第一原则:收权,即将地方权力收归中央,加强对地方的控制。

加强中央集权的第二原则:分权,即分散机构权力,使其相互牵制,避免专权。

加强中央集权的第三原则:崇文抑武(重文轻武)。

积极:有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。

消极:(1)制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循守旧的政治风气。

(2)导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

2.加强中央集权的措施

影响

一、宋初中央集权的加强

(一)背景

1.边防压力--积弱

(2)北宋与夏:

(1)北宋与辽:

①辽朝占领燕云十六州;

②北宋北伐失败;

③辽南下侵宋,逼迫签订协议,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”。

通过协议(澶渊之盟),北宋勉强获得了北部边防的安定。

①北宋与西夏屡战屡败,签订宋夏和议;

②西夏保持帝号,同时向北宋称臣 ,

北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

二、北宋王安石变法

(1)冗兵:北宋虽在边疆战事中频吃败仗,但却供养了一支空前庞大的军队。军队不断扩编,导致军费直线上升,占到国家财政开支的一半以上。

(2)冗官:北宋政府机构设置重叠,官僚子弟入仕过滥,致使官僚队伍也不断膨胀。

(3)冗费:养兵、养官、战争赔款等,财政恶化。

积贫

积弱

“三 冗 二 积”

二 、北宋王安石变法

(一)背景

2.财政危机—积贫

(1)目的:政治风气保守,行政效率低下,力图摆脱危机,巩固统治

(2)人物:范仲淹

(3)宗旨:整顿官僚机构

(4)结果:失败

(5)失败原因:

改革触犯保守派官僚利益,遭到反对

范仲淹

(一)背景

3.庆历新政

二、北宋王安石变法

(1)“三冗二积”的社会局面致使北宋出现了严重的社会危机。

(2)“庆历新政”失败后,北宋朝廷的社会危机进一步加深。

(3)王安石少有大志,意志坚定,具有丰富的地方工作经验。

王安石

二、北宋王安石变法

(一)背景

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}领域

措施

内容

作用

富国

青苗法

青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息

限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入;强制农民借贷;利息偏高,农民负担依然沉重。

募役法

纳钱代役

有利于经济发展,增加政府收入;对贫苦人是沉重的负担。

农田水利法

鼓励垦荒和兴修水利

保证灌溉,防洪赈灾;兴修水利数量逐渐成为官员政绩考核标准,一些地方政府强制百姓修建水利,加重人民负担。

均输法

采购物资“徙贵就贱,用近易远”

节省费用,增加了政府的财政收入,减轻了人民的负担

方田均税法

重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外

增加了政府收入,农民得到实惠

市易法

在东京设市易务,出钱收购滞销货物,市场短缺时再卖出。

打破了大商人对市场的垄断,增加了政府的财政收入

强兵

保甲法

编定保甲,闲时训练,维持治安,战时从军

加强了对人民的控制,减少政府军费开支

保马法

百姓养马,可减赋税,马死赔偿

节约了政府开支,降低马匹死亡率

将兵法

以“将”为军队编制单位,设正将一名,专管训练

改变了更戍法中兵将脱节的局面,提高了军队战斗力

军器监

监督兵器制造,严格管理,提高武器质量

提高了武器数量和质量

取士

改革科举制度,主要改变科举考试的内容

有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

批判“恩荫”制度,选拔人才贯彻择优录取的原则

二、北宋王安石变法

(二)措施

(1)变法性质:封建地主阶级对封建生产关系进行局部调整的一次改革。

(2)进步性

①增加了政府的财政收入,增强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

②促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

③针对北宋统治错综复杂的积弊进行大刀阔斧的改革,这种勇于改革和敢于斗争的精神,值得肯定。

(3)局限性

①是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,不可能从根本上摆脱封建统治危机。

②变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本改变,负担依然沉重。

二、北宋王安石变法

(三)评价

(三)王安石变法缘何失败?给我们带来了哪些启示?

(1)失败原因:

①触犯了官僚地主的利益,遭到了他们的阻挠和破坏。

②宋神宗在变法后期立场动摇,其死后,司马光任宰相,废除了新法。且变法过程中用人不当,危害百姓利益。

③变法本身没有触及社会的根本问题,没有真正给农民以最大利益,因而不可能获得农民的支持,更不能很好的解决社会的根本矛盾。

(2)启示:

①改革是历史发展的必然要求,是革除社会弊端,促进社会发展和国家兴盛的重要手段。

②改革必然会遭到守旧势力的阻挠,要充分认识改革的复杂性与艰巨性,要体现百姓利益,改革者要有远见卓识和坚定的政治魄力,要注意用人。

二、北宋王安石变法

?

商鞅变法

王安石变法

不

同

点

背景

新旧社会制度交替的社会大变革时期

北宋中期面临统治危机

目的

废除旧制度,建立新制度

挽救统治危机

性质

一场封建化的改革

对封建生产关系进行局部调整

相同点

都是为了富国强兵;都有最高统治者支持;都遭到旧势力的强烈反对;措施比较全面,都调整了生产关系

商鞅变法和王安石变法的异同

1.南宋的建立

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

宋徽宗赵佶

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。

——赵毅、赵轶峰

《中国古代史》(下册)

三、南宋的偏安

2.宋金之战

(1)岳飞抗金

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。然而,宋高宗和宰相秦桧却视岳飞等为心腹之患,主动向金朝求和。1141年,南宋与金订立绍兴和议。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

◎秦桧夫妇像

岳 飞

◎岳飞《满江红》今人书法作品

三、南宋的偏安

2.宋金之战

(2)偏安局面的形成

此后宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是“世为侄国”,继续维持南北对峙的局面。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}和议

时间

内容

绍兴和议

1141年

以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

隆兴和议

1164年

仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金

嘉定和议

1208年

宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界

◎金、南宋、西夏对峙图(1142年)

宋金三大和议对比

三、南宋的偏安

民族政权并立简表

{93296810-A885-4BE3-A3E7-6D5BEEA58F35}政权名称

建立时间

建立民族

建立者

都城

辽(契丹)

10世纪初

契丹族

阿保机

上京

北宋

960年

汉族

赵匡胤

东京

西夏

11世纪前期

党项族

元昊

兴庆

金

12世纪初期

女真族

阿骨打

中都

南宋

1127年

汉族

赵构

临安

课堂总结

两宋的政治和军事

宋初中央集权的加强

王安石变法

南宋的偏安

北宋的建立与统一

加强中央集权的措施

加强地方控制:削实权、制钱谷、收精兵

分散机构权力

抑制武将权力——实行崇文抑武的方针

中央:二府三司、三衙、台谏

地方:四监司、通判

特点及影响

背景

边防压力

财政危机——三冗二积

北宋与辽——澶渊之盟

北宋与西夏——庆历和议

主要措施(富国强兵)

评价、败因、启示

南宋的建立

宋金之战

岳飞抗金

偏安局面的形成(三大和议)

庆历新政

1.宋朝有一条规矩,“官员不入酒肆”,一旦发现官员在酒店吃喝,不管公款私款,即刻遭到御史弹劾,重则罢官免职,轻则纪律处分。另一条规矩是:王公贵族“不得取食味于四方”,即不得向各地索要特产和美味佳肴。这些规矩产生的积极作用是( )

A.遏止了官吏横征暴敛 B.形成严密的反腐机制

C.君主有效控制了臣属 D.便于约束权力的滥用

材料中仅仅禁止官员在酒店吃喝,未体现遏制官吏横征暴敛,A项可排除。

封建社会不可能形成严密的反腐机制,B项可排除。

题干材料只是规定“王公贵族不得取食味于四方”,C项与题干无关,可排除。

答案:D

课堂练习

2.为抑制武将势力膨胀,北宋制定了“崇文抑武”的方针。罢免宿将兵权,大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位。对这些措施所带来的影响的认识正确的是( )

A.引起武将不满,成为内部动乱因素

B.影响行政效率,助长保守疲沓之风

C.提高文官地位,造成宰相专权乱政

D.强化专制集权,君主专制达到顶峰

解析:B 材料中的措施有效地预防了内部动乱因素,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。要求分析判断其带来的消极影响。

课堂练习

3.南宋初期的一首诗歌写道:“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休;暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”这首诗主要反映了( )

A.南宋都城杭州的繁华

B.西湖景色的秀丽迷人

C.统治者的腐败和苟且偷安

D.人民收复失地的强烈愿望

解析:C 分析这首诗歌“直把杭州作汴州”的含义,考查的是南宋偏安的实质。

课堂练习

怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。

三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭!驾长车、踏破贺兰山缺。

壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

岳飞

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第9课

辽宋夏金元的政治和军事

【课程标准】

通过了解两宋的政治与军事,认识这一时期在政治方面的新变化。

1.北宋的建立与统一

一、宋初中央集权的加强

宋太祖赵匡胤

(1)建立:960年,后周禁军统帅赵匡胤发动陈桥兵变夺取帝位,建立宋朝,定都东京,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖。

(2)统一:北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

陈桥兵变

黄袍加身

加强中央集权的第二原则:分权,即分散机构权力,使其相互牵制,避免专权。

加强中央集权的第三原则:崇文抑武(重文轻武)。

一、宋初中央集权的加强

鉴于唐后期以来军阀割据,政局动荡的的历史教训,有针对性的采取了一系列强化专制集权、维护政权稳定的措施。

北宋建国之后面临的首要问题,是如何使自己避免成为五代之后的又一个短命王朝。

加强中央集权的第一原则:收权,即将地方权力收归中央,加强对地方的控制。

2.加强中央集权的措施

加强中央集权的第一原则:收权,即将地方权力收归中央,加强对地方的控制。

{69CF1AB2-1976-4502-BF36-3FF5EA218861}加强对地方的控制:收权

削实权

中央派文官担任地方长官知州,设通判监督;节度使逐渐演变为虚衔。

重文轻武

制钱谷

设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上交朝廷。

收精兵

将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。

强干弱肢

2.加强中央集权的措施

一、宋初中央集权的加强

一、宋初中央集权的加强

加强中央集权的第二原则:分权,即分散机构权力,使其相互牵制,避免专权。

{0505E3EF-67EA-436B-97B2-0124C06EBD24}分散机构权力,使之相互牵制

中央

行政

中书门下增设参知政事

军政

枢密院:有调兵权不统兵

三衙:统兵但不调兵

财政

三司(盐铁、度支、户部)

地方

四监司

平行的路级机构,从各方面监控各州

通判

州一级增设,与知州共同签署文书,彼此制约

2.加强中央集权的措施

二府三司

四监司

北宋中央权力分配示意图

北宋地方权力分配示意图

【思考】北宋中央、地方权力设置的最终目的分别是什么?

中央目的:削弱宰相权力,强化君主权力。即分散中央机构权力。

地方目的:削弱地方权力,强化中央集权。即分散地方机构权力。

2.加强中央集权的措施

一、宋初中央集权的加强

加强中央集权的第三原则:崇文抑武(重文轻武)

{0505E3EF-67EA-436B-97B2-0124C06EBD24}抑制武将势力膨胀

崇文抑武

罢免宿将兵权

用文官担任枢密院长官

大力提倡文治

扩大科举规模,抬高文官和士人的地位,形成文官政治

2.加强中央集权的措施

一、宋初中央集权的加强

特点

1.重文轻武,文人治国

吸取唐末以来藩镇割据、武人称雄干政的教训,有效地巩固统一;但是因为文人不懂军事造成了军队战斗力低下。

2.分割地方权力,高度集权于中央

有利于统一,防止分裂;但导致地方行政机构办事效率低下,中央机构人浮于事,造成冗官局面。

3.弱枝强干,守内虚外

有利于加强中央集权,有效镇压地方和农民阶级的反抗;但边防空虚,成为北宋在民族斗争中屡败的原因。

4.发展科举制

进一步扩大了统治基础,加强中央集权;但也造成了官僚队伍的庞大。

一、宋初中央集权的加强

2.加强中央集权的措施

加强中央集权的第一原则:收权,即将地方权力收归中央,加强对地方的控制。

加强中央集权的第二原则:分权,即分散机构权力,使其相互牵制,避免专权。

加强中央集权的第三原则:崇文抑武(重文轻武)。

积极:有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。

消极:(1)制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循守旧的政治风气。

(2)导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

2.加强中央集权的措施

影响

一、宋初中央集权的加强

(一)背景

1.边防压力--积弱

(2)北宋与夏:

(1)北宋与辽:

①辽朝占领燕云十六州;

②北宋北伐失败;

③辽南下侵宋,逼迫签订协议,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”。

通过协议(澶渊之盟),北宋勉强获得了北部边防的安定。

①北宋与西夏屡战屡败,签订宋夏和议;

②西夏保持帝号,同时向北宋称臣 ,

北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

二、北宋王安石变法

(1)冗兵:北宋虽在边疆战事中频吃败仗,但却供养了一支空前庞大的军队。军队不断扩编,导致军费直线上升,占到国家财政开支的一半以上。

(2)冗官:北宋政府机构设置重叠,官僚子弟入仕过滥,致使官僚队伍也不断膨胀。

(3)冗费:养兵、养官、战争赔款等,财政恶化。

积贫

积弱

“三 冗 二 积”

二 、北宋王安石变法

(一)背景

2.财政危机—积贫

(1)目的:政治风气保守,行政效率低下,力图摆脱危机,巩固统治

(2)人物:范仲淹

(3)宗旨:整顿官僚机构

(4)结果:失败

(5)失败原因:

改革触犯保守派官僚利益,遭到反对

范仲淹

(一)背景

3.庆历新政

二、北宋王安石变法

(1)“三冗二积”的社会局面致使北宋出现了严重的社会危机。

(2)“庆历新政”失败后,北宋朝廷的社会危机进一步加深。

(3)王安石少有大志,意志坚定,具有丰富的地方工作经验。

王安石

二、北宋王安石变法

(一)背景

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}领域

措施

内容

作用

富国

青苗法

青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息

限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入;强制农民借贷;利息偏高,农民负担依然沉重。

募役法

纳钱代役

有利于经济发展,增加政府收入;对贫苦人是沉重的负担。

农田水利法

鼓励垦荒和兴修水利

保证灌溉,防洪赈灾;兴修水利数量逐渐成为官员政绩考核标准,一些地方政府强制百姓修建水利,加重人民负担。

均输法

采购物资“徙贵就贱,用近易远”

节省费用,增加了政府的财政收入,减轻了人民的负担

方田均税法

重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外

增加了政府收入,农民得到实惠

市易法

在东京设市易务,出钱收购滞销货物,市场短缺时再卖出。

打破了大商人对市场的垄断,增加了政府的财政收入

强兵

保甲法

编定保甲,闲时训练,维持治安,战时从军

加强了对人民的控制,减少政府军费开支

保马法

百姓养马,可减赋税,马死赔偿

节约了政府开支,降低马匹死亡率

将兵法

以“将”为军队编制单位,设正将一名,专管训练

改变了更戍法中兵将脱节的局面,提高了军队战斗力

军器监

监督兵器制造,严格管理,提高武器质量

提高了武器数量和质量

取士

改革科举制度,主要改变科举考试的内容

有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

批判“恩荫”制度,选拔人才贯彻择优录取的原则

二、北宋王安石变法

(二)措施

(1)变法性质:封建地主阶级对封建生产关系进行局部调整的一次改革。

(2)进步性

①增加了政府的财政收入,增强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

②促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

③针对北宋统治错综复杂的积弊进行大刀阔斧的改革,这种勇于改革和敢于斗争的精神,值得肯定。

(3)局限性

①是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,不可能从根本上摆脱封建统治危机。

②变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本改变,负担依然沉重。

二、北宋王安石变法

(三)评价

(三)王安石变法缘何失败?给我们带来了哪些启示?

(1)失败原因:

①触犯了官僚地主的利益,遭到了他们的阻挠和破坏。

②宋神宗在变法后期立场动摇,其死后,司马光任宰相,废除了新法。且变法过程中用人不当,危害百姓利益。

③变法本身没有触及社会的根本问题,没有真正给农民以最大利益,因而不可能获得农民的支持,更不能很好的解决社会的根本矛盾。

(2)启示:

①改革是历史发展的必然要求,是革除社会弊端,促进社会发展和国家兴盛的重要手段。

②改革必然会遭到守旧势力的阻挠,要充分认识改革的复杂性与艰巨性,要体现百姓利益,改革者要有远见卓识和坚定的政治魄力,要注意用人。

二、北宋王安石变法

?

商鞅变法

王安石变法

不

同

点

背景

新旧社会制度交替的社会大变革时期

北宋中期面临统治危机

目的

废除旧制度,建立新制度

挽救统治危机

性质

一场封建化的改革

对封建生产关系进行局部调整

相同点

都是为了富国强兵;都有最高统治者支持;都遭到旧势力的强烈反对;措施比较全面,都调整了生产关系

商鞅变法和王安石变法的异同

1.南宋的建立

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

宋徽宗赵佶

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。

——赵毅、赵轶峰

《中国古代史》(下册)

三、南宋的偏安

2.宋金之战

(1)岳飞抗金

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。然而,宋高宗和宰相秦桧却视岳飞等为心腹之患,主动向金朝求和。1141年,南宋与金订立绍兴和议。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

◎秦桧夫妇像

岳 飞

◎岳飞《满江红》今人书法作品

三、南宋的偏安

2.宋金之战

(2)偏安局面的形成

此后宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是“世为侄国”,继续维持南北对峙的局面。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}和议

时间

内容

绍兴和议

1141年

以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

隆兴和议

1164年

仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金

嘉定和议

1208年

宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界

◎金、南宋、西夏对峙图(1142年)

宋金三大和议对比

三、南宋的偏安

民族政权并立简表

{93296810-A885-4BE3-A3E7-6D5BEEA58F35}政权名称

建立时间

建立民族

建立者

都城

辽(契丹)

10世纪初

契丹族

阿保机

上京

北宋

960年

汉族

赵匡胤

东京

西夏

11世纪前期

党项族

元昊

兴庆

金

12世纪初期

女真族

阿骨打

中都

南宋

1127年

汉族

赵构

临安

课堂总结

两宋的政治和军事

宋初中央集权的加强

王安石变法

南宋的偏安

北宋的建立与统一

加强中央集权的措施

加强地方控制:削实权、制钱谷、收精兵

分散机构权力

抑制武将权力——实行崇文抑武的方针

中央:二府三司、三衙、台谏

地方:四监司、通判

特点及影响

背景

边防压力

财政危机——三冗二积

北宋与辽——澶渊之盟

北宋与西夏——庆历和议

主要措施(富国强兵)

评价、败因、启示

南宋的建立

宋金之战

岳飞抗金

偏安局面的形成(三大和议)

庆历新政

1.宋朝有一条规矩,“官员不入酒肆”,一旦发现官员在酒店吃喝,不管公款私款,即刻遭到御史弹劾,重则罢官免职,轻则纪律处分。另一条规矩是:王公贵族“不得取食味于四方”,即不得向各地索要特产和美味佳肴。这些规矩产生的积极作用是( )

A.遏止了官吏横征暴敛 B.形成严密的反腐机制

C.君主有效控制了臣属 D.便于约束权力的滥用

材料中仅仅禁止官员在酒店吃喝,未体现遏制官吏横征暴敛,A项可排除。

封建社会不可能形成严密的反腐机制,B项可排除。

题干材料只是规定“王公贵族不得取食味于四方”,C项与题干无关,可排除。

答案:D

课堂练习

2.为抑制武将势力膨胀,北宋制定了“崇文抑武”的方针。罢免宿将兵权,大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位。对这些措施所带来的影响的认识正确的是( )

A.引起武将不满,成为内部动乱因素

B.影响行政效率,助长保守疲沓之风

C.提高文官地位,造成宰相专权乱政

D.强化专制集权,君主专制达到顶峰

解析:B 材料中的措施有效地预防了内部动乱因素,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。要求分析判断其带来的消极影响。

课堂练习

3.南宋初期的一首诗歌写道:“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休;暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”这首诗主要反映了( )

A.南宋都城杭州的繁华

B.西湖景色的秀丽迷人

C.统治者的腐败和苟且偷安

D.人民收复失地的强烈愿望

解析:C 分析这首诗歌“直把杭州作汴州”的含义,考查的是南宋偏安的实质。

课堂练习

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进