第二单元《论语十则》课件(44张).——高中语文人教版选修《中国文化经典研读》

文档属性

| 名称 | 第二单元《论语十则》课件(44张).——高中语文人教版选修《中国文化经典研读》 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-09 22:54:54 | ||

图片预览

文档简介

石雕孔子标准像

孔

子

孔子(前551~前479),春秋末期的思想家、政治家、教育家,儒家的创始人。名丘,字仲尼。鲁国陬邑人(今山东曲阜东南)人。孔子从小就对“礼”感兴趣,很年轻的时候便精通“礼”,曾到东周向老子问“礼”。30出头,孔子就已经很有学问,关于如何治国有自己的主张,在诸侯国中有了一些名气,并开始有了一些弟子,35岁时,为避鲁国内乱,孔子去了齐国,齐国不能用他,又回到鲁国。后来他门下的弟子开始增多。在他50岁的时候,鲁定公起用他,并逐渐器重他,他在正事上很有作为,在外交斗争中也取得成功,鲁国的风气很快大有改善,这是孔子政治上最为得意的一段时期,大约有三四年的时间。但是鲁定公终于懈怠于政事,对孔子等人也轻慢起来,孔子见机而作,带上学生开始周游列国,他到过卫、陈、蔡等国,各国君主都很尊重他,甚至忌惮他,但没有人能用他,有一次他还差点死于非命,但是他始终怀抱自己的政治理想,不肯屈就。14年后,孔子返回鲁国,致力于整理文献和教育弟子,以此而终。

话说孔子

孔子的父亲叫叔梁纥(叔梁为字,纥为名),母亲叫颜征在。叔梁纥原是宋国的贵族,为避战乱,来到鲁国,是当时鲁国有名的武士,建立过两次战功,曾任陬邑大夫。叔梁纥先娶妻施氏,生9女,无子。又娶妾,生一子,取名伯尼,又称孟皮。孟皮脚有毛病,叔梁纥很不满意,于是又娶颜征在。当时叔梁纥已66岁,颜征在还不到20岁。

公元前551年(鲁襄公二十二年),孔子生于鲁国陬邑昌平乡(今山东曲阜城东南)。因父母曾为生子而祷于尼丘山,故名丘,字仲尼。孔子三岁时,叔梁纥卒,孔家成为施氏的天下,施氏为人心术不正,孟皮生母已在叔梁纥去世前一年被施氏虐待而死,孔子母子也不为施氏所容,孔母颜征在只好携孔子与孟皮移居曲阜阙里,生活艰难。孔子17岁时,孔母颜征在卒。

夫妻双方年龄差别太大,不合周礼,所以司马迁说这是野合,野与礼相对。野合而生孔子!孔子终其一生都在为礼坏乐崩而头疼,而愤怒,而奔走呼号,要人们克己复礼,孰料他本人即是个不合礼的产儿!这不合礼的产儿,竟是他们这古老家族之链上最辉煌的一环,也是我们中华民族历史上最辉煌的人物!

圣人孔子的生与死

鲁哀公十六年二月初四,子贡来见孔子,孔子开口就责怪道:“赐,汝来何其晚也?”即说,子贡,你为什么这么晚才来看我? 于是叹息:

泰山坏乎!

梁柱摧乎!

哲人萎乎!

又曰:“天下无道久矣,莫能宗予。夏人殡于东阶,周人于西阶,殷人于两柱间。昨暮予梦坐奠两柱之间,予始殷人也。”

孔子这话说完之后七天,真就驾鹤西去了。鲁哀公十六年二月十一日,孔子患病不癒而卒,终年七十三岁,葬于泗水岸边。不少弟子为之守墓三年,唯独子贡为孔子守墓六年。

崩塌

摧折

凋谢,死亡

推崇,归附

论语

《论语》共20篇,是对孔子言行的记录,出于孔子弟子及再传弟子之手。“论语”这一书名的由来,据《汉书·艺文志》说:“《论语》者,孔子应答弟子、时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也,当时弟子各有所记,夫子既卒,门人相与辑而论纂,故谓之‘论语’。”《论语》的篇名是从各篇开头部分摘取的两三个字,并没有特别的意思。

相传孔子出生地----山东曲阜尼山全貌

相传孔子出生地----山东曲阜尼山夫子洞

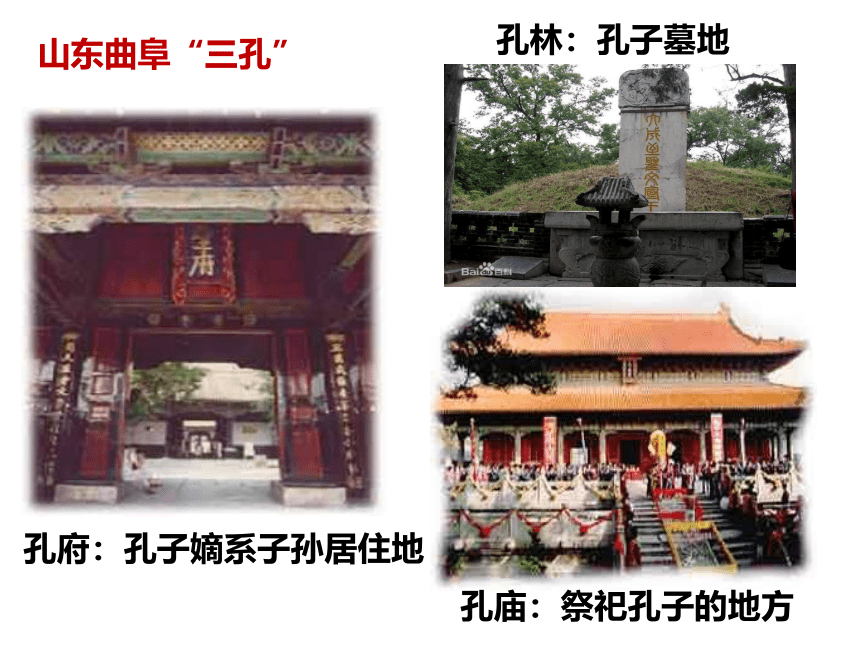

孔庙:祭祀孔子的地方

孔府:孔子嫡系子孙居住地

孔林:孔子墓地

山东曲阜“三孔”

2021/3/9

名著导读《论语》

8

文化经典

《论语》十则

赵普“半部《论语》治天下”

罗大经《鹤林玉露》载:

赵普再相,人言普山东人,所读者止《论语》……太宗尝以此语问普,普略不隐,对曰:“臣平生所知,诚不出此。昔以其半辅太祖定天下,今欲以其半辅陛下致太平。”

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

先生说:“君子不求吃得饱,不求住得安定,勤于做事而说话谨慎,接近有道德的人来修正自己的德行,就可以说是喜欢学习了。”

“君子”是怎样炼成的?

何为“君子”?

一、最早对统治者和贵族男子的通称;

二、自孔子始,加入了道德的内含,指有道德有修养的人。

“君子”者,仁者也。是个人修身所能达到的最高境界。

“仁”延伸到父母是“孝”;

“仁”延伸到兄弟是“悌”;

“仁”延伸到子女是“慈”;

“仁”延伸到夫妻是“义” ;

“仁”延伸到朋友是“信” ;

“仁”延伸到国家是“忠” 。

孔子所说的“好学”,指学什么?

一、对物质生活要求极低。

安贫乐道:用更多的时间和精力去追求物质生活,以充实而高尚的精神生活为最人生至乐。

贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人也不堪其忧,回也不改其乐。

饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

孔颜乐处

“人生的幸运,就是保持轻度贫困”——尼采

“我只担心一件事,我怕我配不上自己所受的苦难” —— 陀思妥耶夫斯基

二、少说话,多做事。

子曰:“君子欲讷于言而敏于行。”——《论语·里仁》

毛泽东的两个女儿:李敏、李讷

俄国作家屠格涅夫的《罗亭》中讽刺主人公:“语言的巨人,行动的矮子?。”

子曰:“君子耻其言而过其行。”——《论语·宪问》

子曰:“巧言令色,鲜矣仁。”?——《论语·学而》

三、接近道德高尚的人,并向他们学习。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”——《论语·里仁》

【译文】 孔子说:“有益的朋友有三种,有害的朋友有三种。结交正直的朋友,诚信的朋友,知识广博的朋友,是有益的。结交谄媚逢迎的人,结交表面奉承而背后诽谤人的人,结交善于花言巧语的人,是有害的。”

子曰:“益者三友,损者三友。友直,友谅,友多闻,益矣。友便辟,友善柔,友便佞,损矣。”——《论语·季氏》

好学的表现:

一、如何对待物质生活

二、少说话,多做事

三、向有道德的人学习

孔子所说的学习,不仅指学习书本上的文化知识。他更注重学习为人处世的道理。如何修养自身,如何对待他人,如何对社会做贡献。总之,如何实现“仁”。

子曰:“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁,行有余力,则以学文。”——《论语·学而》

句段点评

多维探究

审美鉴赏

请结合孔子的经历探究他为什么主张“慎于言”。

参考答案:孔子主张“慎言”,即少说话,说的时候要慎重。原因:(1)孔子很重视言行一致,说到做到,即“言忠信”“言思忠”,这样才能得到大家的信任,而如果爱说话,就难免言过其实,言行不一致,于道德就有愧了。(2)孔子认为说话要择取恰当时机,这样才不会引起人的反感,也才能发挥作用。(3)孔子认为德是内,言是外,内在充实自然能发之于外,外在却不一定对内在有所裨益,更反对花言巧语,他认为“巧言令色,鲜矣仁”。

吾十有五而志于学,三十而立,四十而不

惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心

所欲,不踰矩。

孔子说:“我十五岁开始专心求学;三十岁能自立于世;四十岁遇到事情没有疑惑;五十岁知道了天命;六十岁听别人的意见能够包容;七十岁时一切随心所欲,而不越出规矩。”

文化常识:有关年龄的几个关键词?

有关年龄的几个关键词:

十五岁

二十岁

三十岁

四十岁

成童

束发

余自束发读书轩中——《项脊轩志》

弱冠、加冠

而立之年

不惑之年

五十岁

半百

六十岁

花甲

耳顺之年

七十岁

古稀之年

知命之年

3、子曰:“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。”

孔子讲自己一生的成长历程告诉了我们什么?与“仁”和“礼”有关吗

2、这一辈子你可以不成功,但是不能不成长。

我想说的是每个人都在成长,这种成长是一个不断发展的动态过程。——杨澜

4、十五立志向学,学什么?

三十立身,找到自己的人生位置。

四十不惑,能不为纷纭的世事所惑,坚持初心。

五十知命,明白了上天的意志,自然的安排,人生的责任和义务。

六十耳顺,能辨人言真假,隐恶扬善,无所违逆。

七十既能从心所欲,又不越过规矩(礼),达到内心要求与外在约束的统一,达到了个人与社会的和谐。

1、终身学习?

以“礼”来修身,以“仁”为旨归

子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,

不知为不知,是知也。” -----《为政》

孔子说:“子路,我教诲你的你知道了吗?知道就是知道,不知道就是不知道,这种态度明智的啊!”

学习应该具有什么基本的态度?

诚实,不自欺欺人。有自知之明。

颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志?”

子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路

曰:“愿闻子之志。”子曰:“老者安之,朋

友信之,少者怀之。”

颜渊,季路侍奉在孔子身边。孔子说:“为什么不说说各人的志向呢 ?”子路说:“愿将车马、裘衣和朋友共同享用,把它们用坏了也不觉得可惜。”颜渊说:“愿做到不夸耀自己的好处,不表白自己的功劳。”子路说:“您的志向呢 ?”孔子说:“使老人能享受安乐,使朋友能够信任我,使年轻人能够怀念我。”

谁的境界高?为什么?

子路曰:“愿车马,衣轻裘,与朋友共,敝之而

无憾。”这完全代表了子路的个性。子路是很有侠气

的一个人,胸襟很开阔。他说,我要发大财,家里有

几百部小轿车,冬天有好的皮袍、大衣穿,还有其他

很多富贵豪华的享受。但不是为自己一个人,希望所

有认识我的人,没有钱,问我要;没饭吃,我请客;

没房子,我给他住。气魄大!唐代诗人杜甫也有两句

名诗说:“安得广厦千万间,大庇天下寒士尽欢颜。”

就是子路这个志愿的翻版。而子路的是侠义思想,气

魄很大,凡是我的朋友,衣、食、住、行都给予上等

的供应。“与朋友共”的道义思想,绝不是个人享受。

“敝之而无憾”,用完了,拉倒!

颜渊却是另一面的人物,他的道德修养非常高,与

季路完全两个典型。他说,我希望有最好的道德行为、

最好的道德成就,对于社会虽有善行贡献,却不骄傲。

“伐善”的伐,就是夸耀。“无伐善”,有了好的表现,

可是并不宣传。

“无施劳”,自己认为劳苦的事情,不交给别人。

“施劳”的意思,我主张这样解释。在上面也提到过,

圣贤与英雄的分野:英雄能够征服天下,不能克服自己;

圣贤不想征服天下,只想征服自己。所以圣贤比英雄还

要难。换句话说,英雄可以施劳,把自己的理想,建筑

在别人的烦恼、痛苦上。圣贤则不想把自己的烦恼、痛

苦放在别人的肩膀上,而想担起天下人的烦恼与痛苦。

所以颜渊讲“无施劳”,就是说不要把自己的烦恼

痛苦放在别人身上,这是颜渊的所谓“仁者之言”。

“老者安之,朋友信之,少者怀之。”这就是礼运

大同篇思想的实现,这是最难做到的了。这三点一看就

与众不同。孔子之所以为圣人,成为了不起的教育家、

哲学家……总之什么家都被他“家”上了,了不起就是

了不起。

“老者安之”,社会上所有老年的人,无论在精神

或物质方面,都有安顿。“朋友信之”,社会朋友之间,

能够互相信任,人与人之间,没有仇恨、没有怀疑。

“少者怀之”,年轻人永远有伟大的怀抱,使他的精神,

永远有美好的理想、美丽的盼望。也可以说永远要爱护

他们,永远关爱年轻的一代。我们仔细研究,如果这三

点都能做到,真是了不起的人。

因为这三点,对上一代,自己这一代,以及下一代

都有交代。此即所谓圣人境界,是很难做到的一件事。

子路的境界

朋友之间不分你我,把朋友看得比物质更重要。重友情,讲义气。

率性、豪爽

颜渊的境界

不断加强自身品德,偏重于内在的修养。

克己,谦逊

孔子的境界

老年人得到我的奉养,朋友对我有信任感,少年人因得到我的关怀教养而怀恋我。总之,让自己身边的人都得到幸福,自己活着,就是让和自己有关的人活的更美好。

“仁”者胸怀

师徒三人的对话,反映出三种不同境界。子路勇而好义,故修养只是达到求仁的境界;颜回好学,故能够达到智者的境界;孔子则是达到了安仁的境界。人的思想境界不同,志向也不同。虽然社会大力提倡人要树立远大理想,但是思想修养教育跟不上,理想就只能是空洞的大白话,没有实际意义,相反还会让人产生反感。

子曰:知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

先生说:“懂得它的人,不如爱好它的人;爱好它的人,又不如以它为乐的人。”

有孔子的这句话,你想到了哪些教育箴言?

兴趣是最好的老师

“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。”——宋濂《送东阳马生序》

“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”句,主要讲学习的学习的三层境界:知 、好、 乐。以知之者突出好之者,再紧承好之者突出乐之者。这就如同数学中的逻辑推导,层层推进,使说理更加透彻,令人信服。

使用了顶针的修辞。顶针是一种较为常见的修辞。它是用前一句的结尾做后一句的开头,使邻接的两个句子上递下接、首尾蝉联。在古诗文中使用甚多。

兴趣是最好的老师——爱因斯坦

就学习而言,我们说,兴趣是学习的动力乐,兴趣是学习最好的老师。

阐述读书求学问的态度是以求学为快乐。

兴趣者,爱好,好也。更高的境界,则是乐。

因何而好,为何而好,因何而乐,为何而乐,是一个可以探讨的问题。

学习的三层境界:知 、好、 乐。

陶行知:“学习有了兴味,就肯用全副精神去做事,学与乐不可分”。

知者不博,博者不知。

——老子八十一章

子曰:知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。

先生说,智者喜欢水,仁者喜欢山;智者活跃,仁者沉静;智者快乐,仁者长寿。

智者为什么乐水,仁者为什么乐山?

“智者”为什么“乐水”?

夫水者,缘理而行,不遗小间,似有智者;动而下之,似有礼者;蹈深不疑,似有勇者;障防而清,似知命者;历险致远,卒成不毁,似有德者。天地以成,群物以生,国家以宁,万事以平,品物以正,此智者所以乐于水也。——西汉·韩婴《韩诗外传》

水是多变的,它柔和而又锋利,可以为善,也可以为恶。聪明人和水一样随机应变,常常能够明察事物的发展,“明事物之万化,亦与之万化”,而不固守一成不变的某种标准或规则,因此能破除愚昧和困危,取得成功;即便不能成功,也能随遇而安,寻求另外的发展,所以,他们总是活跃的、乐观的。

“智者”为什么“乐”?

仁者为什么“乐山”?

“夫仁者何以乐山也?曰:夫山崔嵬,万民之所观仰。草木生焉,众物立焉,飞禽萃焉,走兽休焉,宝藏殖焉,奇夫息焉,育群物而不倦焉,四方并取而不限焉。出云风,通气于天地之间,天地以成,国家以宁。是仁者所以乐山也。”——刘向辑《说苑》

仁爱之人则和山一样平静,一样稳定,不为外在的事物所动摇,他们以爱待人、待物,像群山一样向万物张开双臂,站得高,看得远,宽容仁厚,不役于物,也不伤于物,不忧不惧,所以能够长寿。

“仁者”为什么寿?

孔子为什么说“智者乐水,仁者乐山”?其中包含着什么哲理呢?

孔子的这句话是从君子的人格修养上来说明智者与仁者各自所具有的不同的品质特征等。这是孔子对人的个性的深刻体悟,充满了辩证思想。

1、孔子说“智者乐水,仁者乐山”的目的:就是希望我们成为具备“智”德和“仁”德的人。

2、“智”德和“仁”德实际上是“相辅相成、缺一不可”的关系,就像“水离不开山、山也离不开水”一样。孔子用“山水”引领我们:感悟“动静结合、刚柔相济”的人生智慧,像水一样深邃宽广、像山一样高瞻远瞩。

3、“水”的深广、山的高远。一上一下、一高一深。孔子正是运用这种对比的方法,告诉我们一个为人处世的最高智慧:“显仁藏智”。

“仁”德要像山一样高洁、伟大,才能更好的广泛传播于天下; "智”德要像水一样深藏不露、波澜不惊,才能更好的继续成长的力量。

子曰:“饭疏食、饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

先生说:“吃粗粮,喝白开水,弯着胳膊当枕头,乐趣也就在这中间了。用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。”

孔子的话包含了儒家思想的另一面:安贫乐道!由孔子这句话,你想到了哪些人?哪些话?

子曰:“饭疏食、饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

点评:君子与小人,孔子认为其区别的关键在于是否具有仁德,有了仁德就是君子,否则就是小人。有了仁德,便能克己复礼,见义勇为;没有仁德,则会沉浸于功利而无所不为。因此,在孔子看来,义与利是君子与小人的分水岭,君子本质上是为人间大义而生存,虽然“富与贵,是人之所欲也”,但如果需要用牺牲义的手段取得,那么这样的富贵便不值得追求。

如何看待孔子对于富贵“于我如浮云”的思想?

参考答案:

荡荡:

戚戚:

子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”

坦:

开朗,直率

先生说:“君子总是心胸宽广,小人常是忧愁悲伤。”

宽广

忧伤

【评析】

君子光明磊落,不忧不惧,所以心胸宽广坦荡;小人患得患失,忙于算计,又每每庸人自扰,疑心他人算计自己,所以经常陷于忧惧之中,心绪不宁。

孔子认为,作为君子,应当有宽广的胸怀,可以容忍别人,容纳各种事物,不计较个人利害得失。

心胸狭窄,与人为难,与己为难,时常忧愁,局促不安,就不可能成为君子。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

克己复礼:克己,克制自己。复礼,使自己的言行符合礼的要求。???

归仁:归,称赞。仁,仁人。???

目:纲目,具体的要点。???

事:从事,照着去做。???

颜渊问先生什么是仁。孔子说,“克制自己,使言语行动都符合周礼,这就是仁。一旦人人都能克制自己,使言行都符合周礼,那么天下人就称赞你是个仁人了。实行仁道要先从自己做起,难道还要靠别人吗?”颜渊说,“请问实行仁道的具体要点。”先生说,“不符合礼的东西不看,不符合礼的话不听,不符合礼的话不说,不符合礼的事不做。”颜渊说,“我虽然迟钝,请让我照着您说的这些话去做吧!”

“仁”和“礼”是什么关系?

何为“仁”?克己复礼为仁。包括了两个方面的内容,一是克己,二是复礼。克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼的规定。礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。

子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

译文:孔子说:“不合礼的事不看,不合礼的话不听,不合礼的话不说,不合礼的事不做。”

点评:究竟什么是“仁”呢?“仁者,爱人”,孔子认为,“仁”的本质在于一切要以人为本,把人放在第一位。在这个前提下,每一个人都要注意克制自己的私欲,用礼来规范约束自己的一切行为,使自己的一切都符合礼。反过来说,如果每一个人都能克己复礼,视听言行都符合了礼,整个社会也就实现了仁爱,达到了和谐。

孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。”

孔子说:“君子有三件需要戒除的事情:少年时候,血气还没有固定,要戒除的是女色;等到壮年时,血气正旺盛,要戒除的是争斗;等到老了的时候,血气已经衰落了,要戒除的是贪欲。”

孔子强调在人生三个阶段,要以“礼”来规范自己的言行:少年戒女色,壮年要戒斗,做事情要三思而后行;老年要戒贪。

“三戒”,汝能持否?

解读

心得

以“孔子”为对象,创作一副对联。

孔

子

孔子(前551~前479),春秋末期的思想家、政治家、教育家,儒家的创始人。名丘,字仲尼。鲁国陬邑人(今山东曲阜东南)人。孔子从小就对“礼”感兴趣,很年轻的时候便精通“礼”,曾到东周向老子问“礼”。30出头,孔子就已经很有学问,关于如何治国有自己的主张,在诸侯国中有了一些名气,并开始有了一些弟子,35岁时,为避鲁国内乱,孔子去了齐国,齐国不能用他,又回到鲁国。后来他门下的弟子开始增多。在他50岁的时候,鲁定公起用他,并逐渐器重他,他在正事上很有作为,在外交斗争中也取得成功,鲁国的风气很快大有改善,这是孔子政治上最为得意的一段时期,大约有三四年的时间。但是鲁定公终于懈怠于政事,对孔子等人也轻慢起来,孔子见机而作,带上学生开始周游列国,他到过卫、陈、蔡等国,各国君主都很尊重他,甚至忌惮他,但没有人能用他,有一次他还差点死于非命,但是他始终怀抱自己的政治理想,不肯屈就。14年后,孔子返回鲁国,致力于整理文献和教育弟子,以此而终。

话说孔子

孔子的父亲叫叔梁纥(叔梁为字,纥为名),母亲叫颜征在。叔梁纥原是宋国的贵族,为避战乱,来到鲁国,是当时鲁国有名的武士,建立过两次战功,曾任陬邑大夫。叔梁纥先娶妻施氏,生9女,无子。又娶妾,生一子,取名伯尼,又称孟皮。孟皮脚有毛病,叔梁纥很不满意,于是又娶颜征在。当时叔梁纥已66岁,颜征在还不到20岁。

公元前551年(鲁襄公二十二年),孔子生于鲁国陬邑昌平乡(今山东曲阜城东南)。因父母曾为生子而祷于尼丘山,故名丘,字仲尼。孔子三岁时,叔梁纥卒,孔家成为施氏的天下,施氏为人心术不正,孟皮生母已在叔梁纥去世前一年被施氏虐待而死,孔子母子也不为施氏所容,孔母颜征在只好携孔子与孟皮移居曲阜阙里,生活艰难。孔子17岁时,孔母颜征在卒。

夫妻双方年龄差别太大,不合周礼,所以司马迁说这是野合,野与礼相对。野合而生孔子!孔子终其一生都在为礼坏乐崩而头疼,而愤怒,而奔走呼号,要人们克己复礼,孰料他本人即是个不合礼的产儿!这不合礼的产儿,竟是他们这古老家族之链上最辉煌的一环,也是我们中华民族历史上最辉煌的人物!

圣人孔子的生与死

鲁哀公十六年二月初四,子贡来见孔子,孔子开口就责怪道:“赐,汝来何其晚也?”即说,子贡,你为什么这么晚才来看我? 于是叹息:

泰山坏乎!

梁柱摧乎!

哲人萎乎!

又曰:“天下无道久矣,莫能宗予。夏人殡于东阶,周人于西阶,殷人于两柱间。昨暮予梦坐奠两柱之间,予始殷人也。”

孔子这话说完之后七天,真就驾鹤西去了。鲁哀公十六年二月十一日,孔子患病不癒而卒,终年七十三岁,葬于泗水岸边。不少弟子为之守墓三年,唯独子贡为孔子守墓六年。

崩塌

摧折

凋谢,死亡

推崇,归附

论语

《论语》共20篇,是对孔子言行的记录,出于孔子弟子及再传弟子之手。“论语”这一书名的由来,据《汉书·艺文志》说:“《论语》者,孔子应答弟子、时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也,当时弟子各有所记,夫子既卒,门人相与辑而论纂,故谓之‘论语’。”《论语》的篇名是从各篇开头部分摘取的两三个字,并没有特别的意思。

相传孔子出生地----山东曲阜尼山全貌

相传孔子出生地----山东曲阜尼山夫子洞

孔庙:祭祀孔子的地方

孔府:孔子嫡系子孙居住地

孔林:孔子墓地

山东曲阜“三孔”

2021/3/9

名著导读《论语》

8

文化经典

《论语》十则

赵普“半部《论语》治天下”

罗大经《鹤林玉露》载:

赵普再相,人言普山东人,所读者止《论语》……太宗尝以此语问普,普略不隐,对曰:“臣平生所知,诚不出此。昔以其半辅太祖定天下,今欲以其半辅陛下致太平。”

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

先生说:“君子不求吃得饱,不求住得安定,勤于做事而说话谨慎,接近有道德的人来修正自己的德行,就可以说是喜欢学习了。”

“君子”是怎样炼成的?

何为“君子”?

一、最早对统治者和贵族男子的通称;

二、自孔子始,加入了道德的内含,指有道德有修养的人。

“君子”者,仁者也。是个人修身所能达到的最高境界。

“仁”延伸到父母是“孝”;

“仁”延伸到兄弟是“悌”;

“仁”延伸到子女是“慈”;

“仁”延伸到夫妻是“义” ;

“仁”延伸到朋友是“信” ;

“仁”延伸到国家是“忠” 。

孔子所说的“好学”,指学什么?

一、对物质生活要求极低。

安贫乐道:用更多的时间和精力去追求物质生活,以充实而高尚的精神生活为最人生至乐。

贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人也不堪其忧,回也不改其乐。

饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

孔颜乐处

“人生的幸运,就是保持轻度贫困”——尼采

“我只担心一件事,我怕我配不上自己所受的苦难” —— 陀思妥耶夫斯基

二、少说话,多做事。

子曰:“君子欲讷于言而敏于行。”——《论语·里仁》

毛泽东的两个女儿:李敏、李讷

俄国作家屠格涅夫的《罗亭》中讽刺主人公:“语言的巨人,行动的矮子?。”

子曰:“君子耻其言而过其行。”——《论语·宪问》

子曰:“巧言令色,鲜矣仁。”?——《论语·学而》

三、接近道德高尚的人,并向他们学习。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”——《论语·里仁》

【译文】 孔子说:“有益的朋友有三种,有害的朋友有三种。结交正直的朋友,诚信的朋友,知识广博的朋友,是有益的。结交谄媚逢迎的人,结交表面奉承而背后诽谤人的人,结交善于花言巧语的人,是有害的。”

子曰:“益者三友,损者三友。友直,友谅,友多闻,益矣。友便辟,友善柔,友便佞,损矣。”——《论语·季氏》

好学的表现:

一、如何对待物质生活

二、少说话,多做事

三、向有道德的人学习

孔子所说的学习,不仅指学习书本上的文化知识。他更注重学习为人处世的道理。如何修养自身,如何对待他人,如何对社会做贡献。总之,如何实现“仁”。

子曰:“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁,行有余力,则以学文。”——《论语·学而》

句段点评

多维探究

审美鉴赏

请结合孔子的经历探究他为什么主张“慎于言”。

参考答案:孔子主张“慎言”,即少说话,说的时候要慎重。原因:(1)孔子很重视言行一致,说到做到,即“言忠信”“言思忠”,这样才能得到大家的信任,而如果爱说话,就难免言过其实,言行不一致,于道德就有愧了。(2)孔子认为说话要择取恰当时机,这样才不会引起人的反感,也才能发挥作用。(3)孔子认为德是内,言是外,内在充实自然能发之于外,外在却不一定对内在有所裨益,更反对花言巧语,他认为“巧言令色,鲜矣仁”。

吾十有五而志于学,三十而立,四十而不

惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心

所欲,不踰矩。

孔子说:“我十五岁开始专心求学;三十岁能自立于世;四十岁遇到事情没有疑惑;五十岁知道了天命;六十岁听别人的意见能够包容;七十岁时一切随心所欲,而不越出规矩。”

文化常识:有关年龄的几个关键词?

有关年龄的几个关键词:

十五岁

二十岁

三十岁

四十岁

成童

束发

余自束发读书轩中——《项脊轩志》

弱冠、加冠

而立之年

不惑之年

五十岁

半百

六十岁

花甲

耳顺之年

七十岁

古稀之年

知命之年

3、子曰:“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。”

孔子讲自己一生的成长历程告诉了我们什么?与“仁”和“礼”有关吗

2、这一辈子你可以不成功,但是不能不成长。

我想说的是每个人都在成长,这种成长是一个不断发展的动态过程。——杨澜

4、十五立志向学,学什么?

三十立身,找到自己的人生位置。

四十不惑,能不为纷纭的世事所惑,坚持初心。

五十知命,明白了上天的意志,自然的安排,人生的责任和义务。

六十耳顺,能辨人言真假,隐恶扬善,无所违逆。

七十既能从心所欲,又不越过规矩(礼),达到内心要求与外在约束的统一,达到了个人与社会的和谐。

1、终身学习?

以“礼”来修身,以“仁”为旨归

子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,

不知为不知,是知也。” -----《为政》

孔子说:“子路,我教诲你的你知道了吗?知道就是知道,不知道就是不知道,这种态度明智的啊!”

学习应该具有什么基本的态度?

诚实,不自欺欺人。有自知之明。

颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志?”

子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路

曰:“愿闻子之志。”子曰:“老者安之,朋

友信之,少者怀之。”

颜渊,季路侍奉在孔子身边。孔子说:“为什么不说说各人的志向呢 ?”子路说:“愿将车马、裘衣和朋友共同享用,把它们用坏了也不觉得可惜。”颜渊说:“愿做到不夸耀自己的好处,不表白自己的功劳。”子路说:“您的志向呢 ?”孔子说:“使老人能享受安乐,使朋友能够信任我,使年轻人能够怀念我。”

谁的境界高?为什么?

子路曰:“愿车马,衣轻裘,与朋友共,敝之而

无憾。”这完全代表了子路的个性。子路是很有侠气

的一个人,胸襟很开阔。他说,我要发大财,家里有

几百部小轿车,冬天有好的皮袍、大衣穿,还有其他

很多富贵豪华的享受。但不是为自己一个人,希望所

有认识我的人,没有钱,问我要;没饭吃,我请客;

没房子,我给他住。气魄大!唐代诗人杜甫也有两句

名诗说:“安得广厦千万间,大庇天下寒士尽欢颜。”

就是子路这个志愿的翻版。而子路的是侠义思想,气

魄很大,凡是我的朋友,衣、食、住、行都给予上等

的供应。“与朋友共”的道义思想,绝不是个人享受。

“敝之而无憾”,用完了,拉倒!

颜渊却是另一面的人物,他的道德修养非常高,与

季路完全两个典型。他说,我希望有最好的道德行为、

最好的道德成就,对于社会虽有善行贡献,却不骄傲。

“伐善”的伐,就是夸耀。“无伐善”,有了好的表现,

可是并不宣传。

“无施劳”,自己认为劳苦的事情,不交给别人。

“施劳”的意思,我主张这样解释。在上面也提到过,

圣贤与英雄的分野:英雄能够征服天下,不能克服自己;

圣贤不想征服天下,只想征服自己。所以圣贤比英雄还

要难。换句话说,英雄可以施劳,把自己的理想,建筑

在别人的烦恼、痛苦上。圣贤则不想把自己的烦恼、痛

苦放在别人的肩膀上,而想担起天下人的烦恼与痛苦。

所以颜渊讲“无施劳”,就是说不要把自己的烦恼

痛苦放在别人身上,这是颜渊的所谓“仁者之言”。

“老者安之,朋友信之,少者怀之。”这就是礼运

大同篇思想的实现,这是最难做到的了。这三点一看就

与众不同。孔子之所以为圣人,成为了不起的教育家、

哲学家……总之什么家都被他“家”上了,了不起就是

了不起。

“老者安之”,社会上所有老年的人,无论在精神

或物质方面,都有安顿。“朋友信之”,社会朋友之间,

能够互相信任,人与人之间,没有仇恨、没有怀疑。

“少者怀之”,年轻人永远有伟大的怀抱,使他的精神,

永远有美好的理想、美丽的盼望。也可以说永远要爱护

他们,永远关爱年轻的一代。我们仔细研究,如果这三

点都能做到,真是了不起的人。

因为这三点,对上一代,自己这一代,以及下一代

都有交代。此即所谓圣人境界,是很难做到的一件事。

子路的境界

朋友之间不分你我,把朋友看得比物质更重要。重友情,讲义气。

率性、豪爽

颜渊的境界

不断加强自身品德,偏重于内在的修养。

克己,谦逊

孔子的境界

老年人得到我的奉养,朋友对我有信任感,少年人因得到我的关怀教养而怀恋我。总之,让自己身边的人都得到幸福,自己活着,就是让和自己有关的人活的更美好。

“仁”者胸怀

师徒三人的对话,反映出三种不同境界。子路勇而好义,故修养只是达到求仁的境界;颜回好学,故能够达到智者的境界;孔子则是达到了安仁的境界。人的思想境界不同,志向也不同。虽然社会大力提倡人要树立远大理想,但是思想修养教育跟不上,理想就只能是空洞的大白话,没有实际意义,相反还会让人产生反感。

子曰:知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

先生说:“懂得它的人,不如爱好它的人;爱好它的人,又不如以它为乐的人。”

有孔子的这句话,你想到了哪些教育箴言?

兴趣是最好的老师

“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。”——宋濂《送东阳马生序》

“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”句,主要讲学习的学习的三层境界:知 、好、 乐。以知之者突出好之者,再紧承好之者突出乐之者。这就如同数学中的逻辑推导,层层推进,使说理更加透彻,令人信服。

使用了顶针的修辞。顶针是一种较为常见的修辞。它是用前一句的结尾做后一句的开头,使邻接的两个句子上递下接、首尾蝉联。在古诗文中使用甚多。

兴趣是最好的老师——爱因斯坦

就学习而言,我们说,兴趣是学习的动力乐,兴趣是学习最好的老师。

阐述读书求学问的态度是以求学为快乐。

兴趣者,爱好,好也。更高的境界,则是乐。

因何而好,为何而好,因何而乐,为何而乐,是一个可以探讨的问题。

学习的三层境界:知 、好、 乐。

陶行知:“学习有了兴味,就肯用全副精神去做事,学与乐不可分”。

知者不博,博者不知。

——老子八十一章

子曰:知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。

先生说,智者喜欢水,仁者喜欢山;智者活跃,仁者沉静;智者快乐,仁者长寿。

智者为什么乐水,仁者为什么乐山?

“智者”为什么“乐水”?

夫水者,缘理而行,不遗小间,似有智者;动而下之,似有礼者;蹈深不疑,似有勇者;障防而清,似知命者;历险致远,卒成不毁,似有德者。天地以成,群物以生,国家以宁,万事以平,品物以正,此智者所以乐于水也。——西汉·韩婴《韩诗外传》

水是多变的,它柔和而又锋利,可以为善,也可以为恶。聪明人和水一样随机应变,常常能够明察事物的发展,“明事物之万化,亦与之万化”,而不固守一成不变的某种标准或规则,因此能破除愚昧和困危,取得成功;即便不能成功,也能随遇而安,寻求另外的发展,所以,他们总是活跃的、乐观的。

“智者”为什么“乐”?

仁者为什么“乐山”?

“夫仁者何以乐山也?曰:夫山崔嵬,万民之所观仰。草木生焉,众物立焉,飞禽萃焉,走兽休焉,宝藏殖焉,奇夫息焉,育群物而不倦焉,四方并取而不限焉。出云风,通气于天地之间,天地以成,国家以宁。是仁者所以乐山也。”——刘向辑《说苑》

仁爱之人则和山一样平静,一样稳定,不为外在的事物所动摇,他们以爱待人、待物,像群山一样向万物张开双臂,站得高,看得远,宽容仁厚,不役于物,也不伤于物,不忧不惧,所以能够长寿。

“仁者”为什么寿?

孔子为什么说“智者乐水,仁者乐山”?其中包含着什么哲理呢?

孔子的这句话是从君子的人格修养上来说明智者与仁者各自所具有的不同的品质特征等。这是孔子对人的个性的深刻体悟,充满了辩证思想。

1、孔子说“智者乐水,仁者乐山”的目的:就是希望我们成为具备“智”德和“仁”德的人。

2、“智”德和“仁”德实际上是“相辅相成、缺一不可”的关系,就像“水离不开山、山也离不开水”一样。孔子用“山水”引领我们:感悟“动静结合、刚柔相济”的人生智慧,像水一样深邃宽广、像山一样高瞻远瞩。

3、“水”的深广、山的高远。一上一下、一高一深。孔子正是运用这种对比的方法,告诉我们一个为人处世的最高智慧:“显仁藏智”。

“仁”德要像山一样高洁、伟大,才能更好的广泛传播于天下; "智”德要像水一样深藏不露、波澜不惊,才能更好的继续成长的力量。

子曰:“饭疏食、饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

先生说:“吃粗粮,喝白开水,弯着胳膊当枕头,乐趣也就在这中间了。用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。”

孔子的话包含了儒家思想的另一面:安贫乐道!由孔子这句话,你想到了哪些人?哪些话?

子曰:“饭疏食、饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

点评:君子与小人,孔子认为其区别的关键在于是否具有仁德,有了仁德就是君子,否则就是小人。有了仁德,便能克己复礼,见义勇为;没有仁德,则会沉浸于功利而无所不为。因此,在孔子看来,义与利是君子与小人的分水岭,君子本质上是为人间大义而生存,虽然“富与贵,是人之所欲也”,但如果需要用牺牲义的手段取得,那么这样的富贵便不值得追求。

如何看待孔子对于富贵“于我如浮云”的思想?

参考答案:

荡荡:

戚戚:

子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”

坦:

开朗,直率

先生说:“君子总是心胸宽广,小人常是忧愁悲伤。”

宽广

忧伤

【评析】

君子光明磊落,不忧不惧,所以心胸宽广坦荡;小人患得患失,忙于算计,又每每庸人自扰,疑心他人算计自己,所以经常陷于忧惧之中,心绪不宁。

孔子认为,作为君子,应当有宽广的胸怀,可以容忍别人,容纳各种事物,不计较个人利害得失。

心胸狭窄,与人为难,与己为难,时常忧愁,局促不安,就不可能成为君子。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

克己复礼:克己,克制自己。复礼,使自己的言行符合礼的要求。???

归仁:归,称赞。仁,仁人。???

目:纲目,具体的要点。???

事:从事,照着去做。???

颜渊问先生什么是仁。孔子说,“克制自己,使言语行动都符合周礼,这就是仁。一旦人人都能克制自己,使言行都符合周礼,那么天下人就称赞你是个仁人了。实行仁道要先从自己做起,难道还要靠别人吗?”颜渊说,“请问实行仁道的具体要点。”先生说,“不符合礼的东西不看,不符合礼的话不听,不符合礼的话不说,不符合礼的事不做。”颜渊说,“我虽然迟钝,请让我照着您说的这些话去做吧!”

“仁”和“礼”是什么关系?

何为“仁”?克己复礼为仁。包括了两个方面的内容,一是克己,二是复礼。克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼的规定。礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。

子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

译文:孔子说:“不合礼的事不看,不合礼的话不听,不合礼的话不说,不合礼的事不做。”

点评:究竟什么是“仁”呢?“仁者,爱人”,孔子认为,“仁”的本质在于一切要以人为本,把人放在第一位。在这个前提下,每一个人都要注意克制自己的私欲,用礼来规范约束自己的一切行为,使自己的一切都符合礼。反过来说,如果每一个人都能克己复礼,视听言行都符合了礼,整个社会也就实现了仁爱,达到了和谐。

孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。”

孔子说:“君子有三件需要戒除的事情:少年时候,血气还没有固定,要戒除的是女色;等到壮年时,血气正旺盛,要戒除的是争斗;等到老了的时候,血气已经衰落了,要戒除的是贪欲。”

孔子强调在人生三个阶段,要以“礼”来规范自己的言行:少年戒女色,壮年要戒斗,做事情要三思而后行;老年要戒贪。

“三戒”,汝能持否?

解读

心得

以“孔子”为对象,创作一副对联。

同课章节目录