第六单元《原君》课件(34张)——高中语文人教版选修《中国文化经典研读》

文档属性

| 名称 | 第六单元《原君》课件(34张)——高中语文人教版选修《中国文化经典研读》 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-09 22:56:17 | ||

图片预览

文档简介

你心目中的帝王是个什么样子的

原君

黄宗羲

原:推究……的本原

原君:推论为君之道

1、了解作者及其思想主张

2、把握本文的写作背景

3、积累文言字词,疏通文章大意

4、了解中国古代思想家对于君主专制的批判,从中汲取有利于现代社会的成分。

学习目标

黄宗羲(1610年9月24日-1695年8月12日),浙江余姚人,字太冲,一字德冰,号南雷,别号梨洲老人、梨洲山人、蓝水渔人、鱼澄洞主、双瀑院长、古藏室史臣等,学者称“梨洲先生”。明末清初经学家、史学家、思想家、地理学家、天文历算学家、教育家。“东林七君子”之一黄尊素长子。

黄宗羲提出“天下为主,君为客”的民主思想。他说“天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”,主张以“天下之法”取代皇帝的“一家之法”,从而限制君权,保证人民的基本权利。黄宗羲的政治主张抨击了封建君主专制制度,有极其重要的意义,对其后反专制斗争起了积极的推动作用。

黄宗羲与顾炎武、王夫之并称“明末清初三大思想家”,与顾炎武、方以智、王夫之、朱舜水并称为“明末清初五大家”,与陕西李颙、直隶容城孙奇逢并称“海内三大鸿儒”,亦有“中国思想启蒙之父”之誉。

黄宗羲学问极博,思想深邃,著作宏富,一生著述多至50余种,300多卷,其中最为重要的有《明儒学案》《宋元学案》《明夷待访录》《孟子师说》《葬制或问》《破邪论》《思旧录》《易学象数论》《明文海》《行朝录》《今水经》《大统历推法》《四明山志》等。

思想主张

黄宗羲的思想主张是以下三点:

1、政治上反对君主专制独裁,提倡人民为主。黄宗羲认为君主专制是天下之大害,提倡法治,改革君主专制,强调衡量治理天下成功的标准应当是看广大百姓快乐与否。

2、思想上提出天下为主,君为客的民主思想。批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系,黄宗羲批判旧儒学的君为臣纲的思想,继承先秦儒家的民本思想。

3、经济上主张工商皆本,反对重农抑商。黄宗羲驳斥轻视工商业的传统思想,指出工商业和农业一样都是民生之本,应该受到保护。

文学方面

极力主张反映历史现实,抒写真情实感。

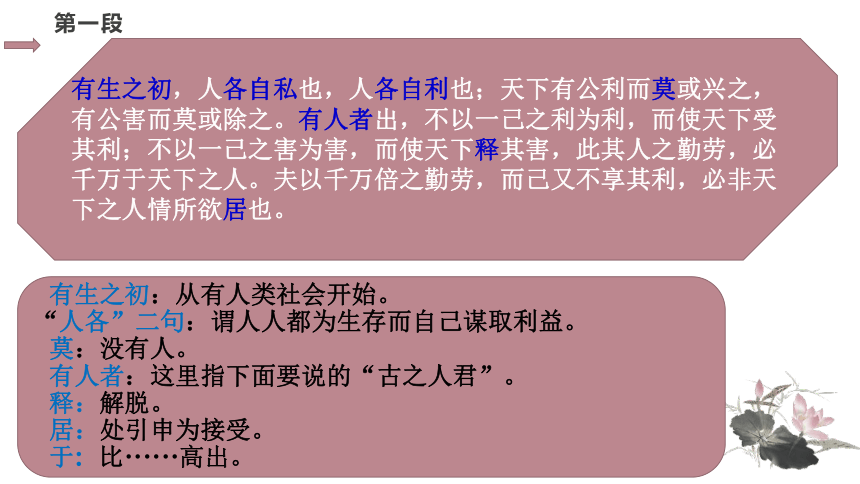

第一段

有生之初,人各自私也,人各自利也;天下有公利而莫或兴之,有公害而莫或除之。有人者出,不以一己之利为利,而使天下受其利;不以一己之害为害,而使天下释其害,此其人之勤劳,必千万于天下之人。夫以千万倍之勤劳,而己又不享其利,必非天下之人情所欲居也。

有生之初:从有人类社会开始。

“人各”二句:谓人人都为生存而自己谋取利益。

莫:没有人。

有人者:这里指下面要说的“古之人君”。

释:解脱。

居:处引申为接受。

于: 比······高出。

故古之人君,量而不欲入者,许由、务光是也;入而又去之者,尧、舜是也;初不欲入而不得去者,禹是也。岂古之人有所异哉?好逸恶劳,亦犹夫人之情也。

量:衡量,考虑。

入:指为君.

许由、务光:传说中的高士。许由,亦作“许繇”,相传尧欲让位给他,他拒不接受,隐居箕山,自耕而食。 务光,传说商汤要让位给他,他力辞,后负石自沉于蓼水。

·是也:就是这样

·去:放弃

尧、舜:传说中的古贤君.

禹:原为夏后氏部落领袖,奉舜命治理洪水,功业卓著,后继舜位,为夏代开国国君。

夫人:一般人

2021/3/9

9

2021/3/9

10

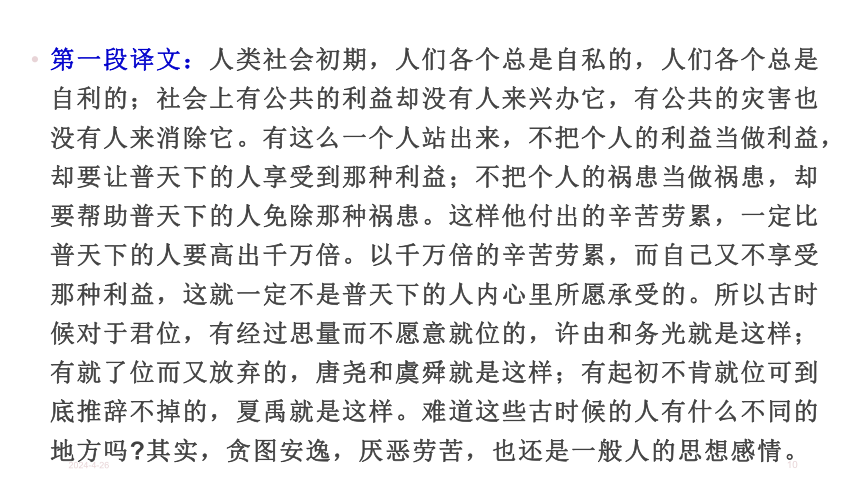

第一段译文:人类社会初期,人们各个总是自私的,人们各个总是自利的;社会上有公共的利益却没有人来兴办它,有公共的灾害也没有人来消除它。有这么一个人站出来,不把个人的利益当做利益,却要让普天下的人享受到那种利益;不把个人的祸患当做祸患,却要帮助普天下的人免除那种祸患。这样他付出的辛苦劳累,一定比普天下的人要高出千万倍。以千万倍的辛苦劳累,而自己又不享受那种利益,这就一定不是普天下的人内心里所愿承受的。所以古时候对于君位,有经过思量而不愿意就位的,许由和务光就是这样;有就了位而又放弃的,唐尧和虞舜就是这样;有起初不肯就位可到底推辞不掉的,夏禹就是这样。难道这些古时候的人有什么不同的地方吗?其实,贪图安逸,厌恶劳苦,也还是一般人的思想感情。

第一段小结:

从君主的起源说起,开宗明义,阐明君主的职分在于为天下“兴利”“释害”。

译文:

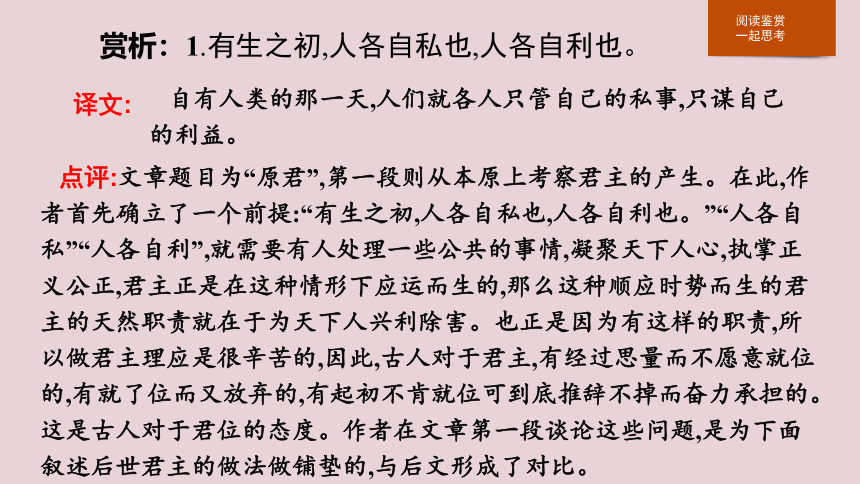

赏析:1.有生之初,人各自私也,人各自利也。

自有人类的那一天,人们就各人只管自己的私事,只谋自己的利益。

点评:文章题目为“原君”,第一段则从本原上考察君主的产生。在此,作者首先确立了一个前提:“有生之初,人各自私也,人各自利也。”“人各自私”“人各自利”,就需要有人处理一些公共的事情,凝聚天下人心,执掌正义公正,君主正是在这种情形下应运而生的,那么这种顺应时势而生的君主的天然职责就在于为天下人兴利除害。也正是因为有这样的职责,所以做君主理应是很辛苦的,因此,古人对于君主,有经过思量而不愿意就位的,有就了位而又放弃的,有起初不肯就位可到底推辞不掉而奋力承担的。这是古人对于君位的态度。作者在文章第一段谈论这些问题,是为下面叙述后世君主的做法做铺垫的,与后文形成了对比。

赏析:2、文章第一段列举许由、务光、尧、舜等人是为了说明什么?有何作用?

为了说明古代人君的产生是为天下兴利除害而自己倍受劳苦,甘愿牺牲自己的利益来谋取公众利益。

列举许由、务光、尧、舜等人是与后代君主作对比,突出后代君主谋个人私利而牺牲大众利益,从而得出“天下之大害者,君而已矣”这个观点。

2.后之为人君者不然。以为天下利害之权皆出于我,我以天下之利尽归于己,以天下之害尽归于人,亦无不可;使天下之人,不敢自私,不敢自利,以我之大私为(13)天下之大公。始而惭焉,久而安焉.视天下为莫大之产业,传之子孙,(14)受享无穷。汉高帝(15)所谓“某业所就,孰与仲多(16)”者,其逐利之情,不觉溢之于辞矣。

不然:这样

为:看作

惭焉:过意不去

安焉:心安理得

莫大:无限大

溢:表露

第二段译文:后代做君主的就不再是这样。他们认为决定普天下利害祸福的大权完全掌握在我手里,我把普天下的利益统统归于自己,把普天下的灾害统统归于人家,也没有什么不行的。他们迫使普天下的人,不敢谋取自己的私利,却把我个人的极大私利看做天下人的公利。一开始时还有点过意不去,久而久之就心安理得了,于是把天下看成无限大的产业,拿来留传给子子孙孙,受益享福永远没个尽头。汉高祖刘邦所说的“我在产业方面成就的,比起老二来究竟谁多呢”这句话,他那追逐利益的心情,不知不觉地充分表露于言辞之间了。

第二段小结:

对后世君主贪暴专制的抨击。通过分析君主把整个天下当作自己的私产,颠倒“天下”和“君主”的关系,从而得出一个振聋发聩的结论:君主是天下最大的祸害

此无他。古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,曰:“我固为子孙创业也。”其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰:“此我产业之花息也。”然则为天下之大害者,君而已矣!向使无君,人各得自私也,人各得自利也。呜呼!岂设君之道固如是乎?

毕世:终生

为天下:为了天下百姓

得:能够

未得之:未得到天下

屠毒:即荼毒,残酷杀戮肝脑:指老百姓

博:讨取

曾:竟然

惨:惨痛

花息:利息

向使:假设之词,犹“假若”

设君之道:设立国君的道理

第三段译文:这个没有别的原因,古时候把普天下人看做主人,把君主看做客人,凡是君主所终生筹划办理的一切,都是为了普天下人。现在把君主看做主人,把普天下人看做客人,凡是普天下没有一个地方能够得到安宁的情况,都是为了君主。因此他在没有得到江山的时候,残酷杀戮普天下的老百姓,拆散普天下老百姓的家庭,来求得他一个人的产业,竟然毫不感到惨痛,还说:“我原是替子子孙孙开创基业呀。”当他已经得到了江山的时候,敲剥普天下老百姓的骨髓,拆散普天下老百姓的家庭,来满足他一个人的荒淫享乐,把这看做理所当然,还说:“这正是我的产业应该收取的利息呀。”这样看来,成为普天下人的最大祸害的,乃是君主呀。假如向来就没有君主,老百姓都能自谋私利生活下去。唉!难道设立君主的道理原来会是这样的吗?

1.找出课文揭露后世君主行为的残暴、贪婪的句子。

(1)其未得之时:屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业(曾不惨然)

(2)既得之也:敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉为一人淫乐(视为当然)

思考探究

危害:①未得之也,屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然 ②其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然。

目的:为子孙创业,取产业花息。

原因:视天下为产业。

结论:为天下之大害者,君而已矣。

2.“君为主,天下为客”有什么危害?目的是什么?原因是什么?作者的结论是什么?

思考探究

译文:

赏析:1、然则为天下之大害者,君而已矣!向使无君,人各得自私也,人各得自利也。

然而成为天下大害的,不过是君主罢了!当初假使没有君主,人们还能各管各的私事,各得各的利益。

点评:“然则为天下之大害者,君而已矣!”这是全文的中心论点。作者在前文阐明君主产生的原因和应有的作用后,指出“后之为人君者”对待君位的观点态度与古人截然相反:他们以为天下的权和利“尽归于己”,他们“以我之大私为天下之大公”,他们“视天下为莫大之产业,传之子孙,受享无穷”。接着进一步指出,由这种价值观决定了他的行为必然是残暴的:“屠毒天下之肝脑,离散天下之子女”,以“博我”“奉我”“一人之产业”,并“视为当然”,进而得出本文的中心论点:“为天下之大害者,君而已矣!”

2.文章第三段,作者提出的具有民主主义倾向的思想是什么?

文章第三段揭示出君与民的责权关系,提出了具有民主主义倾向的“天下为主,君为客”的思想。作者认为,古代理想社会的君民关系是“天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也”。这里的“天下”即指民众(人民),“主”即主体,是主宰者,是权力的来源;“客”即客体,是为主体服务者。君的天职是毕生为天下人民兴利除害,而非“以为天下利害之权皆出于我……以我之大私为天下之大公”。

第三段小结

分析后世君主贪暴专制的原因。

比:看得

诚:确实

名:名词作动词,称呼

独夫:残害万民、众叛亲离之国君。

所:适当的位置。

规规焉:狭隘死板的样子

诛:讨伐

兆人万姓:千万百姓。兆,一百万。

崩溃之血肉:指被残害之臣民。

古者天下之人爱戴其君,比之如父,拟之如天,诚不为过也。今也天下之人怨恶其君,视之如寇雠,名之为独夫,固其所也。而小儒规规焉,以君臣之义无所逃于天地之间,至桀、纣之暴,犹谓汤、武不当诛之,而妄传伯夷、叔齐无稽之事,使兆人万姓崩溃之血肉,曾不异夫腐鼠!

岂天地之大,于兆人万姓之中,独私其一人一姓乎!是故,武王,圣人也;孟子之言,圣人之言也。后世之君,欲以如父如天之空名,禁人之窥伺者,皆不便于其言,至废孟子而不立,非导源于小儒乎?

私:形容词作动词,偏爱

孟子之言:“贼人者谓之贼,残义者谓之残。残贼之人,谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”

后世之君:指明太祖

窥伺:“觊觎jì yú”,指对君位抱有非分之想。

导源:从··开头

第四段译文:古时候,普天下的老百姓敬爱、拥护他们的君主,把他看得像父亲一样亲,把他比得像苍天一样崇高,确确实实不算过分呀。现在呢,普天下的老百姓怨恨、憎恶他们的君主,把他看得像仇敌,称呼他为独夫民贼,原是应得的下场。可是那些浅陋的读书人拘泥死板地认为,君臣之间的伦理准则笼罩于天地之间,是无法逃避的,甚至于夏桀、商纣那么残暴无道,还要说商汤、周武王不应该去讨伐他们,反而虚妄地传播伯夷、叔齐扣马而谏的无稽之谈,使千千万万的老百姓被荼毒的血肉,跟那腐烂的老鼠一样显得微不足道。难道天地这么大,在千千万万的老百姓当中,单单偏爱君主那一人一家吗?所以讨伐商纣的武王,是位圣人,孟子肯定武王伐纣的言论,是圣人的言论。后代的君主,想要借用“(君主)如父如天”空洞名义,来禁止他人伺机夺取君位的,都认为孟子的话不利,以至废除孔子庙里的孟子牌位,这不就是从浅陋的读书人那儿开的头吗?

批驳宋儒理学关于君主“如父如天”的谬论,打破了臣子要绝对服从君主、君主神圣不可侵犯这一维系封建专制统治的传统伦理观念。

第四段小结

课文归纳总结

2021/3/9

28

主旨归纳

本文对君主制度产生的历史做了追寻,指斥了君主专制制度的流弊,具有鲜明的民主色彩。文章大胆地把批判的矛头直指残暴的君主,将他们斥之为“寇雠”“独夫”“天下之大害”,更难得的是把批判的锋芒直逼当时君主,使其批判更具现实性。

2021/3/9

涟源市行知中学 龙堂文

29

人物

行为

直接

原因

根本

原因

?

入而又去

初不欲入而不得去

非人

情所欲居

己

不享其利

明乎为君之职分

量而不入

勤劳

千万倍

许由

务光

尧、舜

?禹

分析文中出现的人物在面对君位时的行为、造成他们行为的直接原因和根本原因

30

人物

行为

直接原因

根本原因

小儒

君臣之义无所逃于天地之间\

妄传伯夷、叔齐无稽之事

为虎作伥

以天下为莫大之产业

不明为君之职分

人物

行为\心理

直接

原因

根本

原因

???

“产业”

? “产业”

“产业”

?

“产业”

汉高帝

明太祖

?桀、纣

崇祯帝

利

沾沾自喜

保

丧心病狂

享

残暴荒淫

失

凄凄惶惶

以天下为莫大之产业

不明为君之职分

今之君的做法固不足取,古之君的做法你是否赞同?

(1)赞同。古之君天下为公,呕心沥血,廉洁自守,勤劳异于常人,没有高尚的觉悟,没有美好的品性,是难以及此的。古之君也是现代人的道德楷模、精神风范。

(2)不赞同。古之君虽然能做到为公众利益而廉洁奉公,刻苦自励,但那毕竟是“一言堂”,在社会发展中,“民主”是必由之路,制度不能是为一个人所决定,而应为大多数人来拟定,这样不会使制度因人而成,因人而废,才会做到社会的长治久安。

《原君》中的观点有哪些时代的局限性?

文中把自私自利、好逸恶劳视为人类的天性,视为君主制度产生的根源,这并不符合人类和社会产生、发展的历史实际。作者无情地鞭笞后世君主,但并非要彻底铲除君主制,只是寄希望于君主的开明,这仍然是无法实现的改良主义思想。当然,这些局限比起他的民主思想的精华来,是瑕不掩瑜的。

THANKS!

THANKS!

原君

黄宗羲

原:推究……的本原

原君:推论为君之道

1、了解作者及其思想主张

2、把握本文的写作背景

3、积累文言字词,疏通文章大意

4、了解中国古代思想家对于君主专制的批判,从中汲取有利于现代社会的成分。

学习目标

黄宗羲(1610年9月24日-1695年8月12日),浙江余姚人,字太冲,一字德冰,号南雷,别号梨洲老人、梨洲山人、蓝水渔人、鱼澄洞主、双瀑院长、古藏室史臣等,学者称“梨洲先生”。明末清初经学家、史学家、思想家、地理学家、天文历算学家、教育家。“东林七君子”之一黄尊素长子。

黄宗羲提出“天下为主,君为客”的民主思想。他说“天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”,主张以“天下之法”取代皇帝的“一家之法”,从而限制君权,保证人民的基本权利。黄宗羲的政治主张抨击了封建君主专制制度,有极其重要的意义,对其后反专制斗争起了积极的推动作用。

黄宗羲与顾炎武、王夫之并称“明末清初三大思想家”,与顾炎武、方以智、王夫之、朱舜水并称为“明末清初五大家”,与陕西李颙、直隶容城孙奇逢并称“海内三大鸿儒”,亦有“中国思想启蒙之父”之誉。

黄宗羲学问极博,思想深邃,著作宏富,一生著述多至50余种,300多卷,其中最为重要的有《明儒学案》《宋元学案》《明夷待访录》《孟子师说》《葬制或问》《破邪论》《思旧录》《易学象数论》《明文海》《行朝录》《今水经》《大统历推法》《四明山志》等。

思想主张

黄宗羲的思想主张是以下三点:

1、政治上反对君主专制独裁,提倡人民为主。黄宗羲认为君主专制是天下之大害,提倡法治,改革君主专制,强调衡量治理天下成功的标准应当是看广大百姓快乐与否。

2、思想上提出天下为主,君为客的民主思想。批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系,黄宗羲批判旧儒学的君为臣纲的思想,继承先秦儒家的民本思想。

3、经济上主张工商皆本,反对重农抑商。黄宗羲驳斥轻视工商业的传统思想,指出工商业和农业一样都是民生之本,应该受到保护。

文学方面

极力主张反映历史现实,抒写真情实感。

第一段

有生之初,人各自私也,人各自利也;天下有公利而莫或兴之,有公害而莫或除之。有人者出,不以一己之利为利,而使天下受其利;不以一己之害为害,而使天下释其害,此其人之勤劳,必千万于天下之人。夫以千万倍之勤劳,而己又不享其利,必非天下之人情所欲居也。

有生之初:从有人类社会开始。

“人各”二句:谓人人都为生存而自己谋取利益。

莫:没有人。

有人者:这里指下面要说的“古之人君”。

释:解脱。

居:处引申为接受。

于: 比······高出。

故古之人君,量而不欲入者,许由、务光是也;入而又去之者,尧、舜是也;初不欲入而不得去者,禹是也。岂古之人有所异哉?好逸恶劳,亦犹夫人之情也。

量:衡量,考虑。

入:指为君.

许由、务光:传说中的高士。许由,亦作“许繇”,相传尧欲让位给他,他拒不接受,隐居箕山,自耕而食。 务光,传说商汤要让位给他,他力辞,后负石自沉于蓼水。

·是也:就是这样

·去:放弃

尧、舜:传说中的古贤君.

禹:原为夏后氏部落领袖,奉舜命治理洪水,功业卓著,后继舜位,为夏代开国国君。

夫人:一般人

2021/3/9

9

2021/3/9

10

第一段译文:人类社会初期,人们各个总是自私的,人们各个总是自利的;社会上有公共的利益却没有人来兴办它,有公共的灾害也没有人来消除它。有这么一个人站出来,不把个人的利益当做利益,却要让普天下的人享受到那种利益;不把个人的祸患当做祸患,却要帮助普天下的人免除那种祸患。这样他付出的辛苦劳累,一定比普天下的人要高出千万倍。以千万倍的辛苦劳累,而自己又不享受那种利益,这就一定不是普天下的人内心里所愿承受的。所以古时候对于君位,有经过思量而不愿意就位的,许由和务光就是这样;有就了位而又放弃的,唐尧和虞舜就是这样;有起初不肯就位可到底推辞不掉的,夏禹就是这样。难道这些古时候的人有什么不同的地方吗?其实,贪图安逸,厌恶劳苦,也还是一般人的思想感情。

第一段小结:

从君主的起源说起,开宗明义,阐明君主的职分在于为天下“兴利”“释害”。

译文:

赏析:1.有生之初,人各自私也,人各自利也。

自有人类的那一天,人们就各人只管自己的私事,只谋自己的利益。

点评:文章题目为“原君”,第一段则从本原上考察君主的产生。在此,作者首先确立了一个前提:“有生之初,人各自私也,人各自利也。”“人各自私”“人各自利”,就需要有人处理一些公共的事情,凝聚天下人心,执掌正义公正,君主正是在这种情形下应运而生的,那么这种顺应时势而生的君主的天然职责就在于为天下人兴利除害。也正是因为有这样的职责,所以做君主理应是很辛苦的,因此,古人对于君主,有经过思量而不愿意就位的,有就了位而又放弃的,有起初不肯就位可到底推辞不掉而奋力承担的。这是古人对于君位的态度。作者在文章第一段谈论这些问题,是为下面叙述后世君主的做法做铺垫的,与后文形成了对比。

赏析:2、文章第一段列举许由、务光、尧、舜等人是为了说明什么?有何作用?

为了说明古代人君的产生是为天下兴利除害而自己倍受劳苦,甘愿牺牲自己的利益来谋取公众利益。

列举许由、务光、尧、舜等人是与后代君主作对比,突出后代君主谋个人私利而牺牲大众利益,从而得出“天下之大害者,君而已矣”这个观点。

2.后之为人君者不然。以为天下利害之权皆出于我,我以天下之利尽归于己,以天下之害尽归于人,亦无不可;使天下之人,不敢自私,不敢自利,以我之大私为(13)天下之大公。始而惭焉,久而安焉.视天下为莫大之产业,传之子孙,(14)受享无穷。汉高帝(15)所谓“某业所就,孰与仲多(16)”者,其逐利之情,不觉溢之于辞矣。

不然:这样

为:看作

惭焉:过意不去

安焉:心安理得

莫大:无限大

溢:表露

第二段译文:后代做君主的就不再是这样。他们认为决定普天下利害祸福的大权完全掌握在我手里,我把普天下的利益统统归于自己,把普天下的灾害统统归于人家,也没有什么不行的。他们迫使普天下的人,不敢谋取自己的私利,却把我个人的极大私利看做天下人的公利。一开始时还有点过意不去,久而久之就心安理得了,于是把天下看成无限大的产业,拿来留传给子子孙孙,受益享福永远没个尽头。汉高祖刘邦所说的“我在产业方面成就的,比起老二来究竟谁多呢”这句话,他那追逐利益的心情,不知不觉地充分表露于言辞之间了。

第二段小结:

对后世君主贪暴专制的抨击。通过分析君主把整个天下当作自己的私产,颠倒“天下”和“君主”的关系,从而得出一个振聋发聩的结论:君主是天下最大的祸害

此无他。古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,曰:“我固为子孙创业也。”其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰:“此我产业之花息也。”然则为天下之大害者,君而已矣!向使无君,人各得自私也,人各得自利也。呜呼!岂设君之道固如是乎?

毕世:终生

为天下:为了天下百姓

得:能够

未得之:未得到天下

屠毒:即荼毒,残酷杀戮肝脑:指老百姓

博:讨取

曾:竟然

惨:惨痛

花息:利息

向使:假设之词,犹“假若”

设君之道:设立国君的道理

第三段译文:这个没有别的原因,古时候把普天下人看做主人,把君主看做客人,凡是君主所终生筹划办理的一切,都是为了普天下人。现在把君主看做主人,把普天下人看做客人,凡是普天下没有一个地方能够得到安宁的情况,都是为了君主。因此他在没有得到江山的时候,残酷杀戮普天下的老百姓,拆散普天下老百姓的家庭,来求得他一个人的产业,竟然毫不感到惨痛,还说:“我原是替子子孙孙开创基业呀。”当他已经得到了江山的时候,敲剥普天下老百姓的骨髓,拆散普天下老百姓的家庭,来满足他一个人的荒淫享乐,把这看做理所当然,还说:“这正是我的产业应该收取的利息呀。”这样看来,成为普天下人的最大祸害的,乃是君主呀。假如向来就没有君主,老百姓都能自谋私利生活下去。唉!难道设立君主的道理原来会是这样的吗?

1.找出课文揭露后世君主行为的残暴、贪婪的句子。

(1)其未得之时:屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业(曾不惨然)

(2)既得之也:敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉为一人淫乐(视为当然)

思考探究

危害:①未得之也,屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然 ②其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然。

目的:为子孙创业,取产业花息。

原因:视天下为产业。

结论:为天下之大害者,君而已矣。

2.“君为主,天下为客”有什么危害?目的是什么?原因是什么?作者的结论是什么?

思考探究

译文:

赏析:1、然则为天下之大害者,君而已矣!向使无君,人各得自私也,人各得自利也。

然而成为天下大害的,不过是君主罢了!当初假使没有君主,人们还能各管各的私事,各得各的利益。

点评:“然则为天下之大害者,君而已矣!”这是全文的中心论点。作者在前文阐明君主产生的原因和应有的作用后,指出“后之为人君者”对待君位的观点态度与古人截然相反:他们以为天下的权和利“尽归于己”,他们“以我之大私为天下之大公”,他们“视天下为莫大之产业,传之子孙,受享无穷”。接着进一步指出,由这种价值观决定了他的行为必然是残暴的:“屠毒天下之肝脑,离散天下之子女”,以“博我”“奉我”“一人之产业”,并“视为当然”,进而得出本文的中心论点:“为天下之大害者,君而已矣!”

2.文章第三段,作者提出的具有民主主义倾向的思想是什么?

文章第三段揭示出君与民的责权关系,提出了具有民主主义倾向的“天下为主,君为客”的思想。作者认为,古代理想社会的君民关系是“天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也”。这里的“天下”即指民众(人民),“主”即主体,是主宰者,是权力的来源;“客”即客体,是为主体服务者。君的天职是毕生为天下人民兴利除害,而非“以为天下利害之权皆出于我……以我之大私为天下之大公”。

第三段小结

分析后世君主贪暴专制的原因。

比:看得

诚:确实

名:名词作动词,称呼

独夫:残害万民、众叛亲离之国君。

所:适当的位置。

规规焉:狭隘死板的样子

诛:讨伐

兆人万姓:千万百姓。兆,一百万。

崩溃之血肉:指被残害之臣民。

古者天下之人爱戴其君,比之如父,拟之如天,诚不为过也。今也天下之人怨恶其君,视之如寇雠,名之为独夫,固其所也。而小儒规规焉,以君臣之义无所逃于天地之间,至桀、纣之暴,犹谓汤、武不当诛之,而妄传伯夷、叔齐无稽之事,使兆人万姓崩溃之血肉,曾不异夫腐鼠!

岂天地之大,于兆人万姓之中,独私其一人一姓乎!是故,武王,圣人也;孟子之言,圣人之言也。后世之君,欲以如父如天之空名,禁人之窥伺者,皆不便于其言,至废孟子而不立,非导源于小儒乎?

私:形容词作动词,偏爱

孟子之言:“贼人者谓之贼,残义者谓之残。残贼之人,谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”

后世之君:指明太祖

窥伺:“觊觎jì yú”,指对君位抱有非分之想。

导源:从··开头

第四段译文:古时候,普天下的老百姓敬爱、拥护他们的君主,把他看得像父亲一样亲,把他比得像苍天一样崇高,确确实实不算过分呀。现在呢,普天下的老百姓怨恨、憎恶他们的君主,把他看得像仇敌,称呼他为独夫民贼,原是应得的下场。可是那些浅陋的读书人拘泥死板地认为,君臣之间的伦理准则笼罩于天地之间,是无法逃避的,甚至于夏桀、商纣那么残暴无道,还要说商汤、周武王不应该去讨伐他们,反而虚妄地传播伯夷、叔齐扣马而谏的无稽之谈,使千千万万的老百姓被荼毒的血肉,跟那腐烂的老鼠一样显得微不足道。难道天地这么大,在千千万万的老百姓当中,单单偏爱君主那一人一家吗?所以讨伐商纣的武王,是位圣人,孟子肯定武王伐纣的言论,是圣人的言论。后代的君主,想要借用“(君主)如父如天”空洞名义,来禁止他人伺机夺取君位的,都认为孟子的话不利,以至废除孔子庙里的孟子牌位,这不就是从浅陋的读书人那儿开的头吗?

批驳宋儒理学关于君主“如父如天”的谬论,打破了臣子要绝对服从君主、君主神圣不可侵犯这一维系封建专制统治的传统伦理观念。

第四段小结

课文归纳总结

2021/3/9

28

主旨归纳

本文对君主制度产生的历史做了追寻,指斥了君主专制制度的流弊,具有鲜明的民主色彩。文章大胆地把批判的矛头直指残暴的君主,将他们斥之为“寇雠”“独夫”“天下之大害”,更难得的是把批判的锋芒直逼当时君主,使其批判更具现实性。

2021/3/9

涟源市行知中学 龙堂文

29

人物

行为

直接

原因

根本

原因

?

入而又去

初不欲入而不得去

非人

情所欲居

己

不享其利

明乎为君之职分

量而不入

勤劳

千万倍

许由

务光

尧、舜

?禹

分析文中出现的人物在面对君位时的行为、造成他们行为的直接原因和根本原因

30

人物

行为

直接原因

根本原因

小儒

君臣之义无所逃于天地之间\

妄传伯夷、叔齐无稽之事

为虎作伥

以天下为莫大之产业

不明为君之职分

人物

行为\心理

直接

原因

根本

原因

???

“产业”

? “产业”

“产业”

?

“产业”

汉高帝

明太祖

?桀、纣

崇祯帝

利

沾沾自喜

保

丧心病狂

享

残暴荒淫

失

凄凄惶惶

以天下为莫大之产业

不明为君之职分

今之君的做法固不足取,古之君的做法你是否赞同?

(1)赞同。古之君天下为公,呕心沥血,廉洁自守,勤劳异于常人,没有高尚的觉悟,没有美好的品性,是难以及此的。古之君也是现代人的道德楷模、精神风范。

(2)不赞同。古之君虽然能做到为公众利益而廉洁奉公,刻苦自励,但那毕竟是“一言堂”,在社会发展中,“民主”是必由之路,制度不能是为一个人所决定,而应为大多数人来拟定,这样不会使制度因人而成,因人而废,才会做到社会的长治久安。

《原君》中的观点有哪些时代的局限性?

文中把自私自利、好逸恶劳视为人类的天性,视为君主制度产生的根源,这并不符合人类和社会产生、发展的历史实际。作者无情地鞭笞后世君主,但并非要彻底铲除君主制,只是寄希望于君主的开明,这仍然是无法实现的改良主义思想。当然,这些局限比起他的民主思想的精华来,是瑕不掩瑜的。

THANKS!

THANKS!

同课章节目录