第七单元《朱子语类》三则 课件(53张)——高中语文人教版选修《中国文化经典研读》

文档属性

| 名称 | 第七单元《朱子语类》三则 课件(53张)——高中语文人教版选修《中国文化经典研读》 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-09 22:57:09 | ||

图片预览

文档简介

本单元学习的专题是理学。“经典原文”选择了反映宋代理学家朱熹思想的著作《朱子语类》中的三则语录,“相关读物”所选的是论及明代思想发展必提到的《童心说》。

理学兴起于北宋时期,周敦颐和张载是理学的真正奠基人,理学体系真正形成于程颢、程颐两兄弟,南宋是理学发展的高峰,出现了朱熹、张栻、吕祖谦、陆九渊等重要的理学家。到了元代,程朱理学成为官学。明代中期,随着朱学逐渐走向僵化,理学发展的主要内容是王守仁心学的崛起以及王学的广泛传播。明代后期,李贽、顾炎武、黄宗羲、王夫之等人对宋明理学做了深刻的反思和批判。宋明理学在历经了六七百年的发展以后,逐渐在思想学术领域衰落了。学习时注意联系历史背景,准确把握选文的思想内容。

单元介绍

理学产生的背景

在宋明理学九百多年的发展过程中,主要有程朱理学和陆王心学两个主要的派别,其中朱熹是最为关键的人物。

??? 朱熹继承并进一步发展了北宋时期兴起的理学思想,为理学思想体系初步确立了范围及基础。理学发展到朱熹这里,才确立了独特的学术规模与体系,并影响了此后学术思想的发展达九百年之久。明清两代一般士人所读的书籍,如《五经大全》《四书大全》《性理大全》等,都与朱熹的思想有关。

理学兴起于北宋时期,周敦颐和张载是理学的真正奠基人,理学体系真正形成于程颢、程颐两亲兄弟,南宋是理学的发展的高峰,出现了朱熹、张栻、吕祖谦、陆九渊等重要的理学家。到了元代,程朱理学成为官学,明代中期,随着朱学逐渐走向僵化,理学发展主要的内容是王守仁心学的崛起以及王学的广泛传播。明代后期,李贽、顾炎武、黄宗羲、王夫之等人对宋明理学作了深刻的反思和批判。宋明理学在历经了六、七百年的发展以后,逐渐在思想学术领域衰落了。

发展概况

朱 熹

(1130—1200)

《朱子语类》三则

观书有感

半亩方塘一鉴开,

天光云影共徘徊。

问渠那得清如许,

为有源头活水来。

借景喻理

比喻不断学习新知识,才能达到新境界。

教学目标

??? 1、积累文章中的重点实词,把握文章重点句子的含义。

2、根据对文章的理解,体会文章所蕴含的哲理。

3、在理解文章的基础上,能根据所给材料拓展理解并阐述。

4、初步了解理学产生的时代背景和发展概况,辩证思考理学的历史意义。

??? 5、 讨论并把握朱熹在理欲问题、义利问题、读书方法等方面的基本思想。

朱熹认真执教

儒学大师朱熹

朱熹在庐山建立“白鹿洞书院”,进行讲学。与当时的岳麓书院、应天府书院、嵩阳书院并为“四大书院”,并誉为我国四大书院之首。

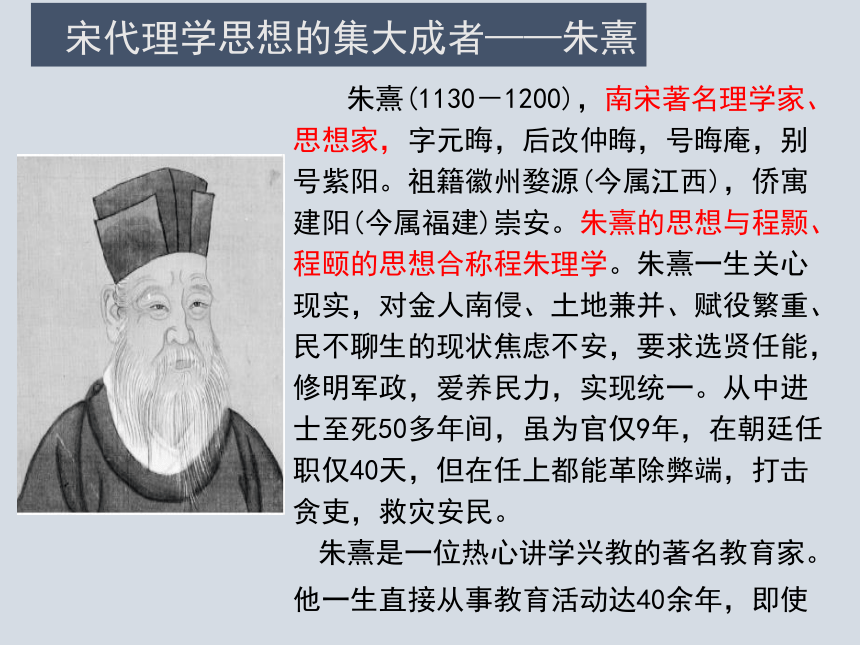

朱熹(1130-1200),南宋著名理学家、思想家,字元晦,后改仲晦,号晦庵,别号紫阳。祖籍徽州婺源(今属江西),侨寓建阳(今属福建)崇安。朱熹的思想与程颢、程颐的思想合称程朱理学。朱熹一生关心现实,对金人南侵、土地兼并、赋役繁重、民不聊生的现状焦虑不安,要求选贤任能,修明军政,爱养民力,实现统一。从中进士至死50多年间,虽为官仅9年,在朝廷任职仅40天,但在任上都能革除弊端,打击贪吏,救灾安民。

朱熹是一位热心讲学兴教的著名教育家。他一生直接从事教育活动达40余年,即使

宋代理学思想的集大成者——朱熹

在他从政的十余年间,也热心教育,每到一地,都倡办地方学校和学院,并亲莅讲学。他的弟子众多,留有很多著作。其中对后世影响最大的是《四书章句集注》《近思录》(与吕祖谦合编)等,尤其是《四书章句集注》,成为南宋以后封建教育的正统教材,在中国封建社会盛行达七八百年之久。他的学术思想对中国周边国家产生很大影响,日本、朝鲜、越南等国都曾提倡程朱理学,印刷和发行程朱的著作。

朱熹学识渊博,对经学、史学、文学、乐律乃至自然科学都有研究。被誉为继孔子后最博学的儒家代表人物。

朱熹受教于父,聪明过人。四岁时其父指天说:“这是天。”朱熹则问:“天上有何物?”其父大惊。他勤于思考,学习长进,八岁便能读懂《孝经》,在书上题字自勉曰:“苦不如此,便不成人。”朱熹十岁时父亲去世。当时的道学家一部分排佛,一部分醉心学佛,朱熹既热衷于道学,同时于佛学也有浓厚兴趣。十八岁的朱熹参加乡贡,据说就是以佛学禅宗的学说被录取的。

朱熹的一生,大都是在著述与讲学中度过的。儒家经典《易》《诗》《书》《礼》《春秋》,朱熹都有注释和研究。另外,在历史、文学甚至道教典籍方面,朱熹也有广泛的学术兴趣。在朱熹的所有著述当中,影响最为深远的是《四书章句集注》。朱熹将《大学》《中庸》与《论语》和《孟子》并列,并用毕生精力为之注释,据说直至去世前还在修改。朱熹在《四书集注》当中,不重训诂,重在义理,以精炼的文字,阐述了他的理学思想,把《四书》纳入了程朱理学的轨道,如他的门徒李性传所说,这是一部“覃思最久,训释最精,明道传世”之作。此外,朱熹还留有《文集》一百余卷,其中保存了他的一些学术论著、讲义、政治文件、序跋、书信以及诗词等。朱熹的门人九十多人记录了他讲学时的一些问答,后人分类整理,编为《朱子语类》一百四十卷。这些资料也是研究朱熹思想的重要依据。

朱熹的贡献

朱熹名言

读书无疑者,须教有疑;有疑者,

却要无疑,到这里方是长进。

读书有三到,谓心到,眼到,口到。

少年易学老难成, 一寸光阴不可轻。

读书之法,在循序而渐

进,熟读而精思。

《朱子语类》是朱熹与弟子问答的语录汇编,其中密布着师徒间紧凑的对答,且以口语式的文体记录下来,使朱子精深细致的哲学观点变得极为平易而实用。

课文分析

读书须读到不忍舍处,方是见得真味。若读之书数过,略晓其义即厌之,欲别求书看,则是于此一卷书犹未得趣也。盖人心之灵,天理所在,用之则愈明。 只提醒精神,终日着意,看得多少文字!穷得多少义理。徒为懒倦,则精神自是愦愦kuì,只恁nèn昏塞不通,可惜!

第一则

舍:放下(释卷)

真味:真意

数过:shù几次

略:大略

厌:通“餍”,满足

得趣:明白其中旨趣

穷:理解

得:领会

徒:仅仅

为:只是

自是:从此

愦愦:kuì昏乱不清醒

恁nèn:这样;那样

晓:通晓

内容理解

第一则

(1)此卷主要讲了一种什么样的读书方法?请结合具体的句子予以简要分析。

这一则中,朱子讲读书方法。

熟读、精思、不贪多

只有通过熟读,才能掌握书中的义理,即真味。从反复诵读入手,才能真正把书读通、读透。他还特别指出读书中的不好习惯,“读之数过,略晓其义即厌之”,读得不深不透,也就是说没有弄懂书中的真趣。

在《朱子语类》当中记载有“读书法”两卷,朱子门人还将老师的读书法作了归纳,称为“朱子读书法”,共有六条:循序渐进,熟读精思,虚心涵泳,切己体察,著紧用力,居敬持志。课文所选的这一则语录,中心思想就是熟读精思。

所谓得“真味”,即对书中的义理有深刻的体会。朱熹所讲的读书方法,并不仅仅是一种读书的方法,而与他的哲学思想有密切的关系,他主张通过读书来“穷理”,来体认天理 ,即人伦、圣言、世故等儒家所讲的仁义礼智等道德规范,最终达到道德品质的完善,提高精神境界。

读书的方法:

主张精读,熟读精思。

读书的目的:

领会真味,理解义理。

熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。

学而不思则罔,思而不学则怠。

读书有三到,谓心到,眼到,口到。

理是儒家的最高的道德规范,穷天理是提高精神境界。

(2)在你的印象中,还有哪些名言警句是谈论此类读书方法的?

于潜僧绿筠轩

—— 宋·苏轼

宁可食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,无竹令人俗。

人瘦尚可肥,士俗不可医。

旁人笑此言,似高还似痴。

若对此君仍大嚼,

世间那有扬州鹤?

(3)对你学习的启示有哪些呢

注解:

于潜是旧县名,在今浙江临安境内。于潜僧,名孜,字慧觉。在于潜县南二里的丰国乡寂照寺出家。寺内有绿筠轩,以竹点缀环境,十分幽雅。

此君——晋王徽之酷爱竹子,有一次借住在朋友家,立即命人来种竹,人问其故,徽之说「何可一日无此君。」此君即是竹子。

这首诗是借题“ 于潜僧绿筠轩”歌颂风雅高节,批判物欲俗骨。以议论为主,但写得很有风采。

扬州鹤:

这里可作鱼与熊掌不可兼得的意思。 有一则故事说:四人谈论平生最快意之事,一人希望多财,一人说宁愿骑鹤作神仙,另一人希望作扬州太守。最后一人说:「腰缠十万贯,骑鹤上扬州。」意思是三者得兼。这未免太狂妄了。东坡此句意思也是说:若对着竹子还大嚼猪肉,岂不是太狂妄了?世间那有扬州太守与骑鹤化仙两者得兼之事? 既作风流太守就不可能成仙。同样的,赏竹雅士岂能对竹大嚼!

赏析:

诗人画家对于竹的喜好是自古皆然,但对于猪肉的爱好,却唯有东坡特甚。然而倘若是竹与肉二者不可得兼之时,该何取何舍呢?东坡曰:「宁可食无肉,不可居无竹。」因为「无肉令人瘦,无竹令人俗」,人瘦了尚可补救,人俗了就无药可医了。其实对东坡而言,最好两者都不放弃,但是对竹大嚼猪肉,未免太煞风景了吧?扬州太守岂可骑鹤化仙?这原是不可得兼之事啊。偏偏东坡对于猪肉的喜爱是古今驰名的,他在黄州生活最苦的时候还发明了一道菜,叫「东坡肉」,这位虔诚信佛的居士,始终无法放弃他的美食的喜好,也从不否认自己凡俗的一面。从这首诗的幽默机智,不正可看出东坡的生活态度吗?我们看到这位爱竹又爱肉的大诗人,对朋友开玩笑似的发表竹与肉的高调,真觉得他又亲切又可爱。

第二则

问 :“寻常遇事时,也知此为天理,彼为人欲。及到做时,乃为人欲引去,事已却悔,如何?”曰“此便是无克己工夫。这样处,极要与他埽[sǎo]除打叠,方得。如一条大路,又有一条小路。明知合行大路,然小路面前有个物引著,自家不知不觉行从小路去;及至前面荆棘芜秽又却生悔。此便是天理人欲交战之机。须是遇事之时,便与克下,不得苟且放过。此须明理以先之,勇猛以行之。

寻常:一般情况

乃:却

引:引诱。

已:完毕

如何:怎么办呢?

埽除打叠:洒扫收拾,喻把问题梳理清楚。

合:应该

著:同“着”

从:顺着

芜秽:杂草丛生

机:关键

苟且:随随便便。

克:攻克

若是上智圣人底资质,不用著力,自然存天理而行,不流于人欲。若贤人资质次于圣人者,到遇事时固不会错,只是先也用分别教是而后行之。若是中人之资质,须大段著力,无一时一刻不照管克治,始得。曾子曰:‘ 仁以为己任,不亦重乎!死而后已,不亦远乎!’又曰:‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。而今而后,吾知免夫,小子!’ 直是恁地用功,方得。”

存:依照

固:固然

分别:分辨

是:这些 (什么是天理,什么是人欲)

中人:普通人

大段:仔细

著力:努力

照管:照应

克治:克制(自己的欲望)

任:使命

重:沉重

战战兢兢:害怕而发抖,或小心谨慎的样子

免夫:免于(祸害)

直:应该,应当

上:上等的

第二则

此章讨论天理与人欲的问题。

“天理、人欲”

“天理、人欲”

“天理”“人欲”是其理学思想中一个重要的哲学命题。朱子曰:“饮食,天理也;山珍海味,人欲也。夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也。” 人不能不吃饭,这是正常的欲望,是天理;追求过高的享受,要求美味,就是人欲。朱子认为天理、人欲是人性中相对的两个方面,即道德规范与物质欲望之间的关系问题,从孔子的“克己复礼”,到孟子的“舍生取义”,到宋明理学的“天理人欲”乃至“存天理,灭人欲”的主张, 都真实地反映了儒家在处理 这种关系的态度与主张。

思考理解文意1:

大路、小路指什么?人们为什么舍大路而取小路?

大路: 小路:

天理 人欲

原因:经受不了诱惑,对抗不了欲望,无克己工夫。

为什么?

外物无穷无尽地撼动人心,而人好恶的情感又不能加以节制,这样很容易被人欲左右

思考理解文意2:

圣人、贤人、普通人在天理人欲之间是如何选择的?

圣 人:

贤 人:

普通人:

自然存天理而行(自然存天理)

分别教是而后行之(先分辩再行动)

无一时一刻不照管克治,始得

(克制私欲)

(圣人在理欲问题上依天理而行,贤人比圣人稍差,普通人则在后天的修养中更加用力,时刻克己复礼,不为人欲所牵引,最后说:“仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”说明对于理欲之辨的问题要谨慎对待,这样才能达到道德修养的最终目标。)

朱子认为理与欲的问题是道德规范与人的物质欲望之间的关系。

朱子认为:圣人至善,因此无欲;贤人次于圣人,需深思。

众人天理受蔽,更需努力,修炼道德,以绝私欲。

思考理解文意3:

作为常人,我们该怎样提高自己的身心修养?

非礼勿视,非礼勿听,

非礼勿言,非礼勿动。

勿以恶小而为之,勿以善小而不为。

博学之,审问之,慎思之,

明辨之,笃行之。

第三则

廷秀问:“今当读何书?”曰:“圣贤教人,都提切己说话,不是教人向外,只就纸上读了便了。自家今且剖判一个义利。试自睹当自家,今是要求人知?要自为己?孔子曰:‘君子喻于义,小人喻于利。’又曰:‘古之学者为己,今之学者为人。’孟子曰:‘亦有仁义而已矣,何必曰利!’孟子虽是为时君言,在学者亦是切身事。大凡为学,且须分个内外,这便是生死路头!

切己:切身

说话:说教

向外:向外人(炫耀)

剖:辨别

判:分析

睹:察看

要求:只要求得

喻:明白

时君:当时的君主

在:对于

为:对

为学:做学问

生死路头:关键

今人只一言一动,一步一趋,便有个为义为利在里。从这边便是为义,从那边便是为利;向内便是入圣贤之域向外便是趋于不肖之途。这里只在札定脚做将去,无可商量。若是已认得这个了,里面煞有工夫,却好商量也。”

不肖:不才,不正派

札定脚:踏踏实实

将:助词,常用于动词后,无实意

煞:极,很

里面:深入其里

域;地(指境界)

商量:(进一步)讨论

思考理解文意:

本则围绕一个什么问题展开?

义利

主要采取什么方式来阐述的?

引用名言

孔子:

君子喻于义,小人喻于利。

孟子:

朱子:

何必曰利。

重义轻利。

义:天理之所宜

利:人情所欲

(天理)

(人欲)

义就是道义原则,利就是利益。重义轻利,是儒家一贯的立场,也是朱熹在这一章语录当中要讲明的问题。

义利来源于孔子所说:“君子喻于义,小人喻于利。”把义利对立起来,看作是君子与小人的区别,孟子也说:“亦有仁义而已矣,何必曰利。”孔孟的这些说法是儒家关于义利关系的基本主张,朱子继承了儒家重义轻利的传统,并进一步作了阐释。指出选择“义”,便是向内,才能步入圣贤殿堂,选择“利”,便是“向外”,只会趋向不肖之途,可见,义是天理之所宜,利则“人情之所欲”,义利问题是等同于理欲问题的。

本则问的是读书,答的却是“义利”,朱熹认为,首先要明辨义利,只有在是非上有了清醒的认识,才能谈读书。

本则辨析义利,与读书有什么关系?

而回顾第一则,读书的目的是领略“真味”,寻真味也就是体认天理,最终达到道德品质完善的目的。

关于重义轻利的名言警句

关于重义轻利的名言警句

“君子喻于义,小人喻于利。”《论语·里仁》

拓展延伸:

阅读这则新闻,谈谈在物质文明、精神文明建设的今天,怎样理解朱子的“天理”“人欲”?

7月17日报道:国家级贫困县——重庆巫山县交通局原局长晏大彬因涉嫌受贿2226万元,昨日在该市第二中级法院上堂受审。

晏大彬因受贿金额巨大而成为“重庆第一贪”;而其妻则因帮助洗钱,同时走上了被告席,成为因亲属贪污受贿被指控“洗钱罪”的全国第一人。该案将择期判决。

?? 天理与人欲的问题是道德规范与人的物质欲望之间的关系,儒家一贯认为,天理与人欲是对立的,人欲横行则天理灭,要克服人的一心之私欲,使之符合礼的要求。

?? 在物质和精神的关系中,必须把精神的要求放在前面。天理和人欲的关系实际上是人的物质和精神的关系。朱熹主张人追求精神的需求应该超过对物质的需求。这才是朱熹原本的意义。朱熹不是教大家不吃不喝,而是为了说明精神的需求最重要,不要为了物质的需求,把精神的需求都废除了。这和孔子夸奖他的学生颜回不因为物质生活低下而放弃理想的行为是一致的。

一个贫困县,挖出大贪官。不可思议的是,就是这位巨贪,某家刊物还曾专题报道了他的“清廉勤政”事迹。今天,我们重提朱子的学说,不光是为了了解古代文化,更重要的是,合理继承古人的精神遗产,为现实的精神文明建设服务。

当今社会,物质虽然高度丰富了,但一些人仍是欲壑难填,在物质的狂迷中丧失了自己,完全突破了伦理道德乃至法律的底线,“人欲”无度,“天理”何存?

在对待个人获取财富的原则和途径问题上,朱熹倡导儒家“见利思义”、“先义后利”,认为对于“天理之公”的国家和人民的利益,非但不应否定,还应该加以宣传,而对于“人欲之私”的利己之心,则应受到道德和论理的规范和限制。

因为“向内便是入圣贤之域,向外便是趋愚不肖之途”,希望每一个人都能正确地使用“存天理、灭人欲”的主张来指导自己的生活。

所以说,在现代社会,同样存在社会的道德规范与人的欲望满足之间的矛盾。例如在体育竞赛中,每个运动员都志在摘金夺银,这可以说也是人的一种欲望的表现,理应得到肯定与尊重。但是如果为了这一目的而服用兴奋剂,就违反了体育精神与比赛规则,是不允许的。

从大的方面说,人类为了求发展、谋生存,过度地向自然索取,以致进行破坏性、掠夺性地开发,造成严重的环境危机,其实也是放纵欲望的结果,必然会受到自然的惩罚。

????因此,无论对个人,还是对社会来说,都应当正确的处理欲望与规范的关系,只有这样,人的正常需求才能最终得到合理的满足。

朱子在教育方法上有何特点?

参考答案:

文字简约,意蕴丰富

——《<朱子语类>三则》语言特点简析

汉语的传统在表情达意时以简约为美。所谓简约,即简洁扼要,辞少意多。在一定程度上,朱熹的理学著作《朱子语类》可以说是这方面的代表。具体来说,体现在下面三个方面:

1.篇幅短小精悍

简约在篇幅上的表现,就是短小,古文往往言简意赅,很少长篇大论。作为说理的文字,篇幅更是不宜过长。《朱子语类》和《论语》类似,采用的是语录体,每一则常常是有感而发,篇幅短小(所选的三则文字具有这些特点),这样无形之中就增强了文章的可读性。

2.用词精当准确。

简约表现在词语上,就是要精当,要精心锤炼,以少胜多,能用一个字表达得明白生动的,就不用两个字。如《朱子语类》第一则谈读书:“读书须读到不忍舍处,方是见得真味。”这里只“须”“方”二字,便道出精读之重要性。更为难得的是,《朱子语类》记录的是朱熹和弟子的对话,因此总体来看语言风格近乎口语,所以文中用了大量口语词语,如“着意”“多少”“只是”“这样”“大路”“小路”“商量”这些词语表意直白,和文言单音词语交互在一起,使得整体的语言质朴而不失雅致,直白而不失意蕴。

3.句式简短有力

简约表现在句式上,就是多短句,多非主谓句、省略句。朱熹说理,善用短句,如“盖人心之灵,天理所在,用之则愈明”,“寻常遇事时,也知此为天理,彼为人欲”……这些语句句式简短,斩截有力。细细来看,其中很多语句又是主谓句,且为四字短语句,不仅形式美观,而且恰到好处地表现了说话者的鲜明态度。

后人评价汉语“是一种非形态语言,汉语的语词往往言简而意赅,汉语的行文也讲究辞约而意丰”《朱子语类》,可以说很好地体现了这一点。

1、敏而好学,不耻下问。 ——孔子

2、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

——韩愈

3、学而不思则罔,思而不学则殆。 ——孔子

4、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

——孔子

5、三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。 ——孔子

6、读书破万卷,下笔如有神。 ——杜甫

7、读书有三到,谓心到,眼到,口到。

——朱熹

8、立身以立学为先,立学以读书为本。

——欧阳修

9、读万卷书,行万里路。——刘彝

10、黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

——颜真卿

11、书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。

——于谦

12、书犹药也,善读之可以医愚。——刘向

13、少壮不努力,老大徒伤悲。

——《汉乐府·长歌行》

14、莫等闲,白了少年头,空悲切。

——岳飞

15、发奋识遍天下字,立志读尽人间书。

——苏轼

16、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。

——孙洙《唐诗三百首序》

17、书到用时方恨少,事非经过不知难。

——陆游

18、问渠那得清如许,为有源头活水来。

——朱熹

19、旧书不厌百回读,熟读精思子自知。

——苏轼

20、读书百遍,其义自见。——《三国志》

理学兴起于北宋时期,周敦颐和张载是理学的真正奠基人,理学体系真正形成于程颢、程颐两兄弟,南宋是理学发展的高峰,出现了朱熹、张栻、吕祖谦、陆九渊等重要的理学家。到了元代,程朱理学成为官学。明代中期,随着朱学逐渐走向僵化,理学发展的主要内容是王守仁心学的崛起以及王学的广泛传播。明代后期,李贽、顾炎武、黄宗羲、王夫之等人对宋明理学做了深刻的反思和批判。宋明理学在历经了六七百年的发展以后,逐渐在思想学术领域衰落了。学习时注意联系历史背景,准确把握选文的思想内容。

单元介绍

理学产生的背景

在宋明理学九百多年的发展过程中,主要有程朱理学和陆王心学两个主要的派别,其中朱熹是最为关键的人物。

??? 朱熹继承并进一步发展了北宋时期兴起的理学思想,为理学思想体系初步确立了范围及基础。理学发展到朱熹这里,才确立了独特的学术规模与体系,并影响了此后学术思想的发展达九百年之久。明清两代一般士人所读的书籍,如《五经大全》《四书大全》《性理大全》等,都与朱熹的思想有关。

理学兴起于北宋时期,周敦颐和张载是理学的真正奠基人,理学体系真正形成于程颢、程颐两亲兄弟,南宋是理学的发展的高峰,出现了朱熹、张栻、吕祖谦、陆九渊等重要的理学家。到了元代,程朱理学成为官学,明代中期,随着朱学逐渐走向僵化,理学发展主要的内容是王守仁心学的崛起以及王学的广泛传播。明代后期,李贽、顾炎武、黄宗羲、王夫之等人对宋明理学作了深刻的反思和批判。宋明理学在历经了六、七百年的发展以后,逐渐在思想学术领域衰落了。

发展概况

朱 熹

(1130—1200)

《朱子语类》三则

观书有感

半亩方塘一鉴开,

天光云影共徘徊。

问渠那得清如许,

为有源头活水来。

借景喻理

比喻不断学习新知识,才能达到新境界。

教学目标

??? 1、积累文章中的重点实词,把握文章重点句子的含义。

2、根据对文章的理解,体会文章所蕴含的哲理。

3、在理解文章的基础上,能根据所给材料拓展理解并阐述。

4、初步了解理学产生的时代背景和发展概况,辩证思考理学的历史意义。

??? 5、 讨论并把握朱熹在理欲问题、义利问题、读书方法等方面的基本思想。

朱熹认真执教

儒学大师朱熹

朱熹在庐山建立“白鹿洞书院”,进行讲学。与当时的岳麓书院、应天府书院、嵩阳书院并为“四大书院”,并誉为我国四大书院之首。

朱熹(1130-1200),南宋著名理学家、思想家,字元晦,后改仲晦,号晦庵,别号紫阳。祖籍徽州婺源(今属江西),侨寓建阳(今属福建)崇安。朱熹的思想与程颢、程颐的思想合称程朱理学。朱熹一生关心现实,对金人南侵、土地兼并、赋役繁重、民不聊生的现状焦虑不安,要求选贤任能,修明军政,爱养民力,实现统一。从中进士至死50多年间,虽为官仅9年,在朝廷任职仅40天,但在任上都能革除弊端,打击贪吏,救灾安民。

朱熹是一位热心讲学兴教的著名教育家。他一生直接从事教育活动达40余年,即使

宋代理学思想的集大成者——朱熹

在他从政的十余年间,也热心教育,每到一地,都倡办地方学校和学院,并亲莅讲学。他的弟子众多,留有很多著作。其中对后世影响最大的是《四书章句集注》《近思录》(与吕祖谦合编)等,尤其是《四书章句集注》,成为南宋以后封建教育的正统教材,在中国封建社会盛行达七八百年之久。他的学术思想对中国周边国家产生很大影响,日本、朝鲜、越南等国都曾提倡程朱理学,印刷和发行程朱的著作。

朱熹学识渊博,对经学、史学、文学、乐律乃至自然科学都有研究。被誉为继孔子后最博学的儒家代表人物。

朱熹受教于父,聪明过人。四岁时其父指天说:“这是天。”朱熹则问:“天上有何物?”其父大惊。他勤于思考,学习长进,八岁便能读懂《孝经》,在书上题字自勉曰:“苦不如此,便不成人。”朱熹十岁时父亲去世。当时的道学家一部分排佛,一部分醉心学佛,朱熹既热衷于道学,同时于佛学也有浓厚兴趣。十八岁的朱熹参加乡贡,据说就是以佛学禅宗的学说被录取的。

朱熹的一生,大都是在著述与讲学中度过的。儒家经典《易》《诗》《书》《礼》《春秋》,朱熹都有注释和研究。另外,在历史、文学甚至道教典籍方面,朱熹也有广泛的学术兴趣。在朱熹的所有著述当中,影响最为深远的是《四书章句集注》。朱熹将《大学》《中庸》与《论语》和《孟子》并列,并用毕生精力为之注释,据说直至去世前还在修改。朱熹在《四书集注》当中,不重训诂,重在义理,以精炼的文字,阐述了他的理学思想,把《四书》纳入了程朱理学的轨道,如他的门徒李性传所说,这是一部“覃思最久,训释最精,明道传世”之作。此外,朱熹还留有《文集》一百余卷,其中保存了他的一些学术论著、讲义、政治文件、序跋、书信以及诗词等。朱熹的门人九十多人记录了他讲学时的一些问答,后人分类整理,编为《朱子语类》一百四十卷。这些资料也是研究朱熹思想的重要依据。

朱熹的贡献

朱熹名言

读书无疑者,须教有疑;有疑者,

却要无疑,到这里方是长进。

读书有三到,谓心到,眼到,口到。

少年易学老难成, 一寸光阴不可轻。

读书之法,在循序而渐

进,熟读而精思。

《朱子语类》是朱熹与弟子问答的语录汇编,其中密布着师徒间紧凑的对答,且以口语式的文体记录下来,使朱子精深细致的哲学观点变得极为平易而实用。

课文分析

读书须读到不忍舍处,方是见得真味。若读之书数过,略晓其义即厌之,欲别求书看,则是于此一卷书犹未得趣也。盖人心之灵,天理所在,用之则愈明。 只提醒精神,终日着意,看得多少文字!穷得多少义理。徒为懒倦,则精神自是愦愦kuì,只恁nèn昏塞不通,可惜!

第一则

舍:放下(释卷)

真味:真意

数过:shù几次

略:大略

厌:通“餍”,满足

得趣:明白其中旨趣

穷:理解

得:领会

徒:仅仅

为:只是

自是:从此

愦愦:kuì昏乱不清醒

恁nèn:这样;那样

晓:通晓

内容理解

第一则

(1)此卷主要讲了一种什么样的读书方法?请结合具体的句子予以简要分析。

这一则中,朱子讲读书方法。

熟读、精思、不贪多

只有通过熟读,才能掌握书中的义理,即真味。从反复诵读入手,才能真正把书读通、读透。他还特别指出读书中的不好习惯,“读之数过,略晓其义即厌之”,读得不深不透,也就是说没有弄懂书中的真趣。

在《朱子语类》当中记载有“读书法”两卷,朱子门人还将老师的读书法作了归纳,称为“朱子读书法”,共有六条:循序渐进,熟读精思,虚心涵泳,切己体察,著紧用力,居敬持志。课文所选的这一则语录,中心思想就是熟读精思。

所谓得“真味”,即对书中的义理有深刻的体会。朱熹所讲的读书方法,并不仅仅是一种读书的方法,而与他的哲学思想有密切的关系,他主张通过读书来“穷理”,来体认天理 ,即人伦、圣言、世故等儒家所讲的仁义礼智等道德规范,最终达到道德品质的完善,提高精神境界。

读书的方法:

主张精读,熟读精思。

读书的目的:

领会真味,理解义理。

熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。

学而不思则罔,思而不学则怠。

读书有三到,谓心到,眼到,口到。

理是儒家的最高的道德规范,穷天理是提高精神境界。

(2)在你的印象中,还有哪些名言警句是谈论此类读书方法的?

于潜僧绿筠轩

—— 宋·苏轼

宁可食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,无竹令人俗。

人瘦尚可肥,士俗不可医。

旁人笑此言,似高还似痴。

若对此君仍大嚼,

世间那有扬州鹤?

(3)对你学习的启示有哪些呢

注解:

于潜是旧县名,在今浙江临安境内。于潜僧,名孜,字慧觉。在于潜县南二里的丰国乡寂照寺出家。寺内有绿筠轩,以竹点缀环境,十分幽雅。

此君——晋王徽之酷爱竹子,有一次借住在朋友家,立即命人来种竹,人问其故,徽之说「何可一日无此君。」此君即是竹子。

这首诗是借题“ 于潜僧绿筠轩”歌颂风雅高节,批判物欲俗骨。以议论为主,但写得很有风采。

扬州鹤:

这里可作鱼与熊掌不可兼得的意思。 有一则故事说:四人谈论平生最快意之事,一人希望多财,一人说宁愿骑鹤作神仙,另一人希望作扬州太守。最后一人说:「腰缠十万贯,骑鹤上扬州。」意思是三者得兼。这未免太狂妄了。东坡此句意思也是说:若对着竹子还大嚼猪肉,岂不是太狂妄了?世间那有扬州太守与骑鹤化仙两者得兼之事? 既作风流太守就不可能成仙。同样的,赏竹雅士岂能对竹大嚼!

赏析:

诗人画家对于竹的喜好是自古皆然,但对于猪肉的爱好,却唯有东坡特甚。然而倘若是竹与肉二者不可得兼之时,该何取何舍呢?东坡曰:「宁可食无肉,不可居无竹。」因为「无肉令人瘦,无竹令人俗」,人瘦了尚可补救,人俗了就无药可医了。其实对东坡而言,最好两者都不放弃,但是对竹大嚼猪肉,未免太煞风景了吧?扬州太守岂可骑鹤化仙?这原是不可得兼之事啊。偏偏东坡对于猪肉的喜爱是古今驰名的,他在黄州生活最苦的时候还发明了一道菜,叫「东坡肉」,这位虔诚信佛的居士,始终无法放弃他的美食的喜好,也从不否认自己凡俗的一面。从这首诗的幽默机智,不正可看出东坡的生活态度吗?我们看到这位爱竹又爱肉的大诗人,对朋友开玩笑似的发表竹与肉的高调,真觉得他又亲切又可爱。

第二则

问 :“寻常遇事时,也知此为天理,彼为人欲。及到做时,乃为人欲引去,事已却悔,如何?”曰“此便是无克己工夫。这样处,极要与他埽[sǎo]除打叠,方得。如一条大路,又有一条小路。明知合行大路,然小路面前有个物引著,自家不知不觉行从小路去;及至前面荆棘芜秽又却生悔。此便是天理人欲交战之机。须是遇事之时,便与克下,不得苟且放过。此须明理以先之,勇猛以行之。

寻常:一般情况

乃:却

引:引诱。

已:完毕

如何:怎么办呢?

埽除打叠:洒扫收拾,喻把问题梳理清楚。

合:应该

著:同“着”

从:顺着

芜秽:杂草丛生

机:关键

苟且:随随便便。

克:攻克

若是上智圣人底资质,不用著力,自然存天理而行,不流于人欲。若贤人资质次于圣人者,到遇事时固不会错,只是先也用分别教是而后行之。若是中人之资质,须大段著力,无一时一刻不照管克治,始得。曾子曰:‘ 仁以为己任,不亦重乎!死而后已,不亦远乎!’又曰:‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。而今而后,吾知免夫,小子!’ 直是恁地用功,方得。”

存:依照

固:固然

分别:分辨

是:这些 (什么是天理,什么是人欲)

中人:普通人

大段:仔细

著力:努力

照管:照应

克治:克制(自己的欲望)

任:使命

重:沉重

战战兢兢:害怕而发抖,或小心谨慎的样子

免夫:免于(祸害)

直:应该,应当

上:上等的

第二则

此章讨论天理与人欲的问题。

“天理、人欲”

“天理、人欲”

“天理”“人欲”是其理学思想中一个重要的哲学命题。朱子曰:“饮食,天理也;山珍海味,人欲也。夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也。” 人不能不吃饭,这是正常的欲望,是天理;追求过高的享受,要求美味,就是人欲。朱子认为天理、人欲是人性中相对的两个方面,即道德规范与物质欲望之间的关系问题,从孔子的“克己复礼”,到孟子的“舍生取义”,到宋明理学的“天理人欲”乃至“存天理,灭人欲”的主张, 都真实地反映了儒家在处理 这种关系的态度与主张。

思考理解文意1:

大路、小路指什么?人们为什么舍大路而取小路?

大路: 小路:

天理 人欲

原因:经受不了诱惑,对抗不了欲望,无克己工夫。

为什么?

外物无穷无尽地撼动人心,而人好恶的情感又不能加以节制,这样很容易被人欲左右

思考理解文意2:

圣人、贤人、普通人在天理人欲之间是如何选择的?

圣 人:

贤 人:

普通人:

自然存天理而行(自然存天理)

分别教是而后行之(先分辩再行动)

无一时一刻不照管克治,始得

(克制私欲)

(圣人在理欲问题上依天理而行,贤人比圣人稍差,普通人则在后天的修养中更加用力,时刻克己复礼,不为人欲所牵引,最后说:“仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”说明对于理欲之辨的问题要谨慎对待,这样才能达到道德修养的最终目标。)

朱子认为理与欲的问题是道德规范与人的物质欲望之间的关系。

朱子认为:圣人至善,因此无欲;贤人次于圣人,需深思。

众人天理受蔽,更需努力,修炼道德,以绝私欲。

思考理解文意3:

作为常人,我们该怎样提高自己的身心修养?

非礼勿视,非礼勿听,

非礼勿言,非礼勿动。

勿以恶小而为之,勿以善小而不为。

博学之,审问之,慎思之,

明辨之,笃行之。

第三则

廷秀问:“今当读何书?”曰:“圣贤教人,都提切己说话,不是教人向外,只就纸上读了便了。自家今且剖判一个义利。试自睹当自家,今是要求人知?要自为己?孔子曰:‘君子喻于义,小人喻于利。’又曰:‘古之学者为己,今之学者为人。’孟子曰:‘亦有仁义而已矣,何必曰利!’孟子虽是为时君言,在学者亦是切身事。大凡为学,且须分个内外,这便是生死路头!

切己:切身

说话:说教

向外:向外人(炫耀)

剖:辨别

判:分析

睹:察看

要求:只要求得

喻:明白

时君:当时的君主

在:对于

为:对

为学:做学问

生死路头:关键

今人只一言一动,一步一趋,便有个为义为利在里。从这边便是为义,从那边便是为利;向内便是入圣贤之域向外便是趋于不肖之途。这里只在札定脚做将去,无可商量。若是已认得这个了,里面煞有工夫,却好商量也。”

不肖:不才,不正派

札定脚:踏踏实实

将:助词,常用于动词后,无实意

煞:极,很

里面:深入其里

域;地(指境界)

商量:(进一步)讨论

思考理解文意:

本则围绕一个什么问题展开?

义利

主要采取什么方式来阐述的?

引用名言

孔子:

君子喻于义,小人喻于利。

孟子:

朱子:

何必曰利。

重义轻利。

义:天理之所宜

利:人情所欲

(天理)

(人欲)

义就是道义原则,利就是利益。重义轻利,是儒家一贯的立场,也是朱熹在这一章语录当中要讲明的问题。

义利来源于孔子所说:“君子喻于义,小人喻于利。”把义利对立起来,看作是君子与小人的区别,孟子也说:“亦有仁义而已矣,何必曰利。”孔孟的这些说法是儒家关于义利关系的基本主张,朱子继承了儒家重义轻利的传统,并进一步作了阐释。指出选择“义”,便是向内,才能步入圣贤殿堂,选择“利”,便是“向外”,只会趋向不肖之途,可见,义是天理之所宜,利则“人情之所欲”,义利问题是等同于理欲问题的。

本则问的是读书,答的却是“义利”,朱熹认为,首先要明辨义利,只有在是非上有了清醒的认识,才能谈读书。

本则辨析义利,与读书有什么关系?

而回顾第一则,读书的目的是领略“真味”,寻真味也就是体认天理,最终达到道德品质完善的目的。

关于重义轻利的名言警句

关于重义轻利的名言警句

“君子喻于义,小人喻于利。”《论语·里仁》

拓展延伸:

阅读这则新闻,谈谈在物质文明、精神文明建设的今天,怎样理解朱子的“天理”“人欲”?

7月17日报道:国家级贫困县——重庆巫山县交通局原局长晏大彬因涉嫌受贿2226万元,昨日在该市第二中级法院上堂受审。

晏大彬因受贿金额巨大而成为“重庆第一贪”;而其妻则因帮助洗钱,同时走上了被告席,成为因亲属贪污受贿被指控“洗钱罪”的全国第一人。该案将择期判决。

?? 天理与人欲的问题是道德规范与人的物质欲望之间的关系,儒家一贯认为,天理与人欲是对立的,人欲横行则天理灭,要克服人的一心之私欲,使之符合礼的要求。

?? 在物质和精神的关系中,必须把精神的要求放在前面。天理和人欲的关系实际上是人的物质和精神的关系。朱熹主张人追求精神的需求应该超过对物质的需求。这才是朱熹原本的意义。朱熹不是教大家不吃不喝,而是为了说明精神的需求最重要,不要为了物质的需求,把精神的需求都废除了。这和孔子夸奖他的学生颜回不因为物质生活低下而放弃理想的行为是一致的。

一个贫困县,挖出大贪官。不可思议的是,就是这位巨贪,某家刊物还曾专题报道了他的“清廉勤政”事迹。今天,我们重提朱子的学说,不光是为了了解古代文化,更重要的是,合理继承古人的精神遗产,为现实的精神文明建设服务。

当今社会,物质虽然高度丰富了,但一些人仍是欲壑难填,在物质的狂迷中丧失了自己,完全突破了伦理道德乃至法律的底线,“人欲”无度,“天理”何存?

在对待个人获取财富的原则和途径问题上,朱熹倡导儒家“见利思义”、“先义后利”,认为对于“天理之公”的国家和人民的利益,非但不应否定,还应该加以宣传,而对于“人欲之私”的利己之心,则应受到道德和论理的规范和限制。

因为“向内便是入圣贤之域,向外便是趋愚不肖之途”,希望每一个人都能正确地使用“存天理、灭人欲”的主张来指导自己的生活。

所以说,在现代社会,同样存在社会的道德规范与人的欲望满足之间的矛盾。例如在体育竞赛中,每个运动员都志在摘金夺银,这可以说也是人的一种欲望的表现,理应得到肯定与尊重。但是如果为了这一目的而服用兴奋剂,就违反了体育精神与比赛规则,是不允许的。

从大的方面说,人类为了求发展、谋生存,过度地向自然索取,以致进行破坏性、掠夺性地开发,造成严重的环境危机,其实也是放纵欲望的结果,必然会受到自然的惩罚。

????因此,无论对个人,还是对社会来说,都应当正确的处理欲望与规范的关系,只有这样,人的正常需求才能最终得到合理的满足。

朱子在教育方法上有何特点?

参考答案:

文字简约,意蕴丰富

——《<朱子语类>三则》语言特点简析

汉语的传统在表情达意时以简约为美。所谓简约,即简洁扼要,辞少意多。在一定程度上,朱熹的理学著作《朱子语类》可以说是这方面的代表。具体来说,体现在下面三个方面:

1.篇幅短小精悍

简约在篇幅上的表现,就是短小,古文往往言简意赅,很少长篇大论。作为说理的文字,篇幅更是不宜过长。《朱子语类》和《论语》类似,采用的是语录体,每一则常常是有感而发,篇幅短小(所选的三则文字具有这些特点),这样无形之中就增强了文章的可读性。

2.用词精当准确。

简约表现在词语上,就是要精当,要精心锤炼,以少胜多,能用一个字表达得明白生动的,就不用两个字。如《朱子语类》第一则谈读书:“读书须读到不忍舍处,方是见得真味。”这里只“须”“方”二字,便道出精读之重要性。更为难得的是,《朱子语类》记录的是朱熹和弟子的对话,因此总体来看语言风格近乎口语,所以文中用了大量口语词语,如“着意”“多少”“只是”“这样”“大路”“小路”“商量”这些词语表意直白,和文言单音词语交互在一起,使得整体的语言质朴而不失雅致,直白而不失意蕴。

3.句式简短有力

简约表现在句式上,就是多短句,多非主谓句、省略句。朱熹说理,善用短句,如“盖人心之灵,天理所在,用之则愈明”,“寻常遇事时,也知此为天理,彼为人欲”……这些语句句式简短,斩截有力。细细来看,其中很多语句又是主谓句,且为四字短语句,不仅形式美观,而且恰到好处地表现了说话者的鲜明态度。

后人评价汉语“是一种非形态语言,汉语的语词往往言简而意赅,汉语的行文也讲究辞约而意丰”《朱子语类》,可以说很好地体现了这一点。

1、敏而好学,不耻下问。 ——孔子

2、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

——韩愈

3、学而不思则罔,思而不学则殆。 ——孔子

4、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

——孔子

5、三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。 ——孔子

6、读书破万卷,下笔如有神。 ——杜甫

7、读书有三到,谓心到,眼到,口到。

——朱熹

8、立身以立学为先,立学以读书为本。

——欧阳修

9、读万卷书,行万里路。——刘彝

10、黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

——颜真卿

11、书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。

——于谦

12、书犹药也,善读之可以医愚。——刘向

13、少壮不努力,老大徒伤悲。

——《汉乐府·长歌行》

14、莫等闲,白了少年头,空悲切。

——岳飞

15、发奋识遍天下字,立志读尽人间书。

——苏轼

16、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。

——孙洙《唐诗三百首序》

17、书到用时方恨少,事非经过不知难。

——陆游

18、问渠那得清如许,为有源头活水来。

——朱熹

19、旧书不厌百回读,熟读精思子自知。

——苏轼

20、读书百遍,其义自见。——《三国志》

同课章节目录