人教版九年级化学下册 第十单元 课题1 常见的酸和碱(第一课时)教学设计1

文档属性

| 名称 | 人教版九年级化学下册 第十单元 课题1 常见的酸和碱(第一课时)教学设计1 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 114.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-10 11:24:53 | ||

图片预览

文档简介

§10-1

常见的酸和碱

第一课时

初步认识酸碱盐

指导思想与理论依据

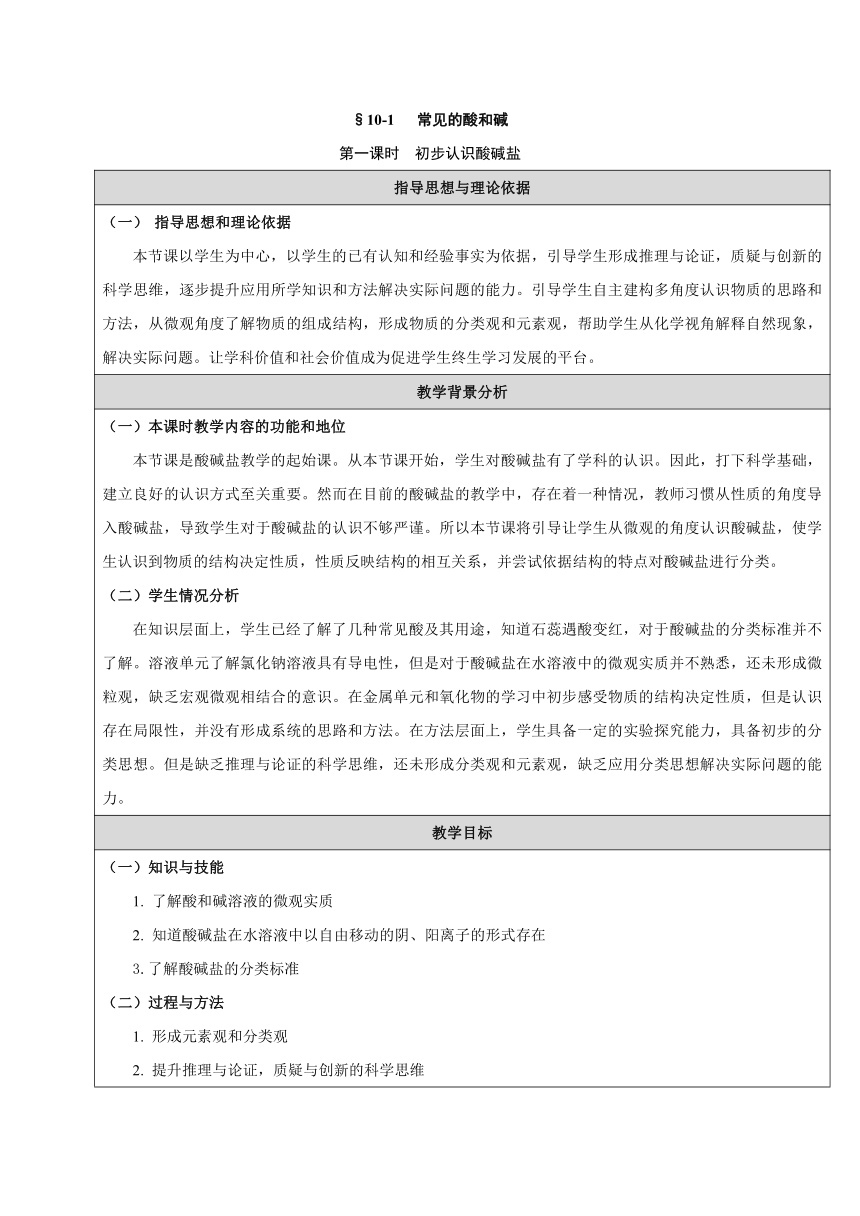

指导思想和理论依据本节课以学生为中心,以学生的已有认知和经验事实为依据,引导学生形成推理与论证,质疑与创新的科学思维,逐步提升应用所学知识和方法解决实际问题的能力。引导学生自主建构多角度认识物质的思路和方法,从微观角度了解物质的组成结构,形成物质的分类观和元素观,帮助学生从化学视角解释自然现象,解决实际问题。让学科价值和社会价值成为促进学生终生学习发展的平台。

教学背景分析

(一)本课时教学内容的功能和地位本节课是酸碱盐教学的起始课。从本节课开始,学生对酸碱盐有了学科的认识。因此,打下科学基础,建立良好的认识方式至关重要。然而在目前的酸碱盐的教学中,存在着一种情况,教师习惯从性质的角度导入酸碱盐,导致学生对于酸碱盐的认识不够严谨。所以本节课将引导让学生从微观的角度认识酸碱盐,使学生认识到物质的结构决定性质,性质反映结构的相互关系,并尝试依据结构的特点对酸碱盐进行分类。(二)学生情况分析在知识层面上,学生已经了解了几种常见酸及其用途,知道石蕊遇酸变红,对于酸碱盐的分类标准并不了解。溶液单元了解氯化钠溶液具有导电性,但是对于酸碱盐在水溶液中的微观实质并不熟悉,还未形成微粒观,缺乏宏观微观相结合的意识。在金属单元和氧化物的学习中初步感受物质的结构决定性质,但是认识存在局限性,并没有形成系统的思路和方法。在方法层面上,学生具备一定的实验探究能力,具备初步的分类思想。但是缺乏推理与论证的科学思维,还未形成分类观和元素观,缺乏应用分类思想解决实际问题的能力。

教学目标

(一)知识与技能1.

了解酸和碱溶液的微观实质2.

知道酸碱盐在水溶液中以自由移动的阴、阳离子的形式存在3.了解酸碱盐的分类标准(二)过程与方法1.

形成元素观和分类观2.

提升推理与论证,质疑与创新的科学思维3.

引导学生自主构建从微观角度认识宏观物质的思维方式(三)情感态度与价值观1.

在合作与探究的学习模式中,增强团队意识和互助精神2.

认识化学知识的学科价值和社会价值3.

使学生乐学善学,激发学习化学的兴趣

教学重点和难点

(一)教学重点从微观角度认识酸碱盐,体会物质与性质的关系(二)教学难点从结构的角度认识酸碱盐

教学过程设计

环节

主要教学活动

设计意图

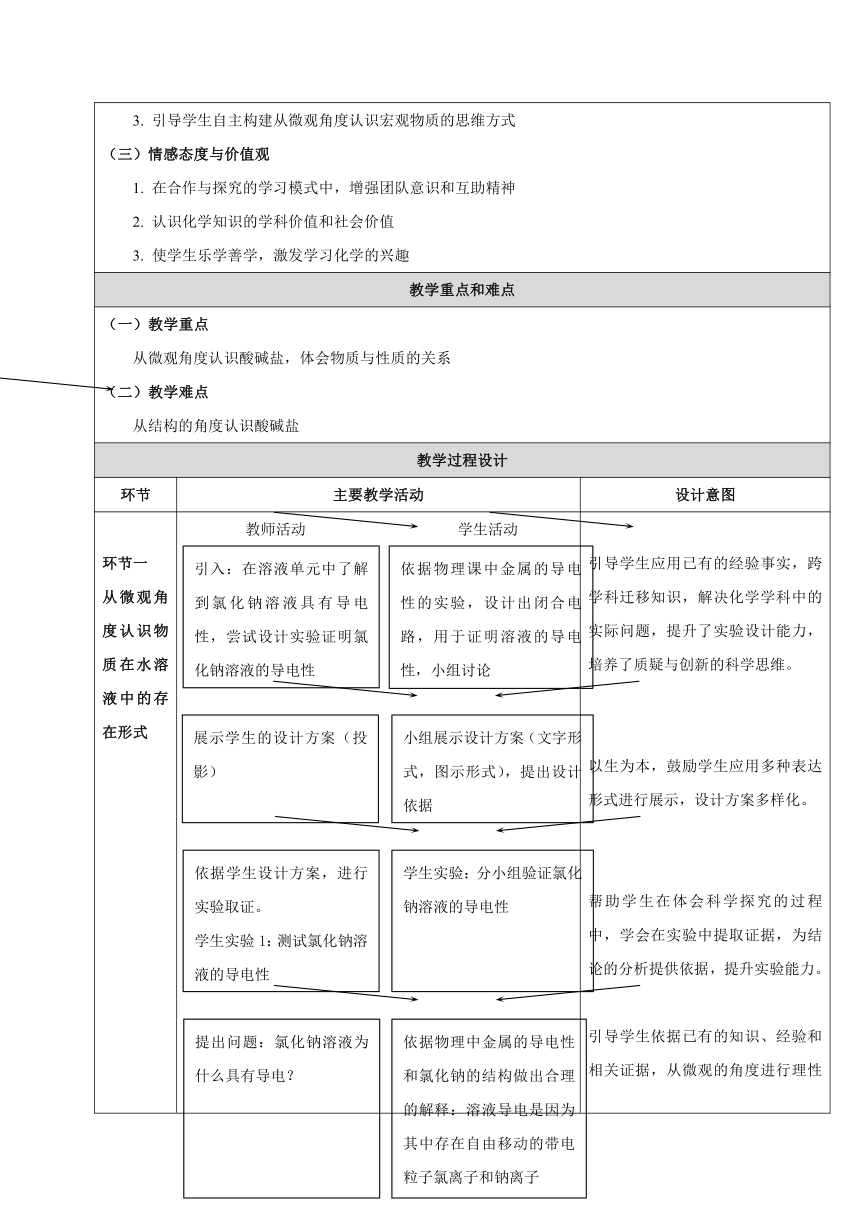

环节一从微观角度认识物质在水溶液中的存在形式

环节二建构结构决定性质,性质反映结构的学科思想

环节三自主完善分类标准环节四:课后练习

教师活动

学生活动

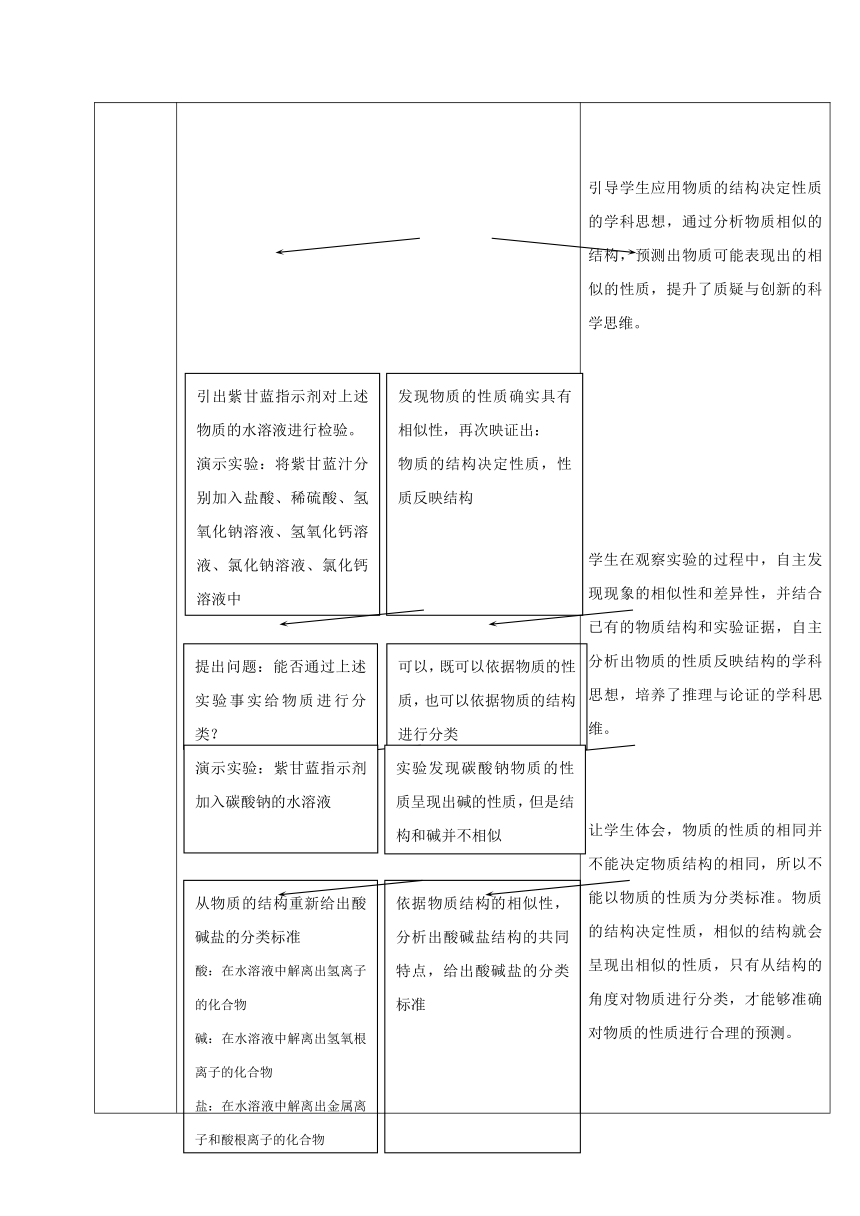

引导学生应用已有的经验事实,跨学科迁移知识,解决化学学科中的实际问题,提升了实验设计能力,培养了质疑与创新的科学思维。以生为本,鼓励学生应用多种表达形式进行展示,设计方案多样化。帮助学生在体会科学探究的过程中,学会在实验中提取证据,为结论的分析提供依据,提升实验能力。引导学生依据已有的知识、经验和相关证据,从微观的角度进行理性分析,做出独立判断,培养了推理与论证的科学思维,提高了表达与交流的探究能力。帮助学生学会应用已学知识解决新问题,初步建构微粒观。让学生体会物质的结构决定性质的事实。引导学生应用物质的结构决定性质的内在关系,从微粒角度解决新问题,提升了应用化学知识解决实际问题的能力。帮助学生再次体会结构决定性质的学科思想,并在实验取证和分析的过程中,提升推理与论证的科学思维,完善微粒观。帮助学生体会用符号和图示的表达方式不仅可以将抽象思维转化为形象思维,还有利于知识的记忆和表达。引导学生在绘制的过程中关注离子的电荷守恒,在体会化学语言表达的同时,再次感受着酸碱盐在水溶液中的微观存在形式。引导学生应用物质的结构决定性质的学科思想,通过分析物质相似的结构,预测出物质可能表现出的相似的性质,提升了质疑与创新的科学思维。学生在观察实验的过程中,自主发现现象的相似性和差异性,并结合已有的物质结构和实验证据,自主分析出物质的性质反映结构的学科思想,培养了推理与论证的学科思维。让学生体会,物质的性质的相同并不能决定物质结构的相同,所以不能以物质的性质为分类标准。物质的结构决定性质,相似的结构就会呈现出相似的性质,只有从结构的角度对物质进行分类,才能够准确对物质的性质进行合理的预测。引导学生关注物质结构的相似性,从而初步得出酸碱盐的分类标准。学生在自主建构分类标准的同时,再次认识到结构和性质的关系,结构决定性质,但性质只能反映结构。对物质进行分类时,更应关注物质的结构的特点

。帮助学生巩固酸碱盐的分类标准。在练习中,对于碱式盐和酸式盐的分类产生新的知识障碍,从而帮助学生完善酸碱盐的分类标准学生从讨论补全酸概念到独立补全碱概念,建立知识迁移的意识,再次完善物质的分类观。体会概念是在不断总结和实践的过程中逐步形成起来的这种人类认识物质世界的方法。通过课后作业帮助学生深刻理解物质的结构和性质的对应关系,并应用微粒观、分类观和元素观的思想对物质进行理性分析,从而提升学生的应用化学知识解决实际问题的能力。

板书设计

认识酸碱盐

学习效果评价设计

【练习】请你判断下列物质哪些是酸、哪些是碱、哪些是盐?并说出判断依据资料:硫酸氢钠

NaHSO4

===

Na+

+

H+

+

SO42-

碱式碳酸铜

Cu2(OH)2CO3

===

Cu2+

+

2OH-

+

CO32-碳酸钙CaCO3、二氧化碳CO2、硝酸HNO3、水H2O、五氧化二磷P2O5、氢氧化钾KOH、碳酸钠Na2CO3、硫酸氢钠NaHSO4、碱式碳酸铜Cu2(OH)

2CO3

酸:____________________________________________________________________碱:____________________________________________________________________盐:____________________________________________________________________【作业】从微观角度分析,解释为何碳酸钠(Na2CO3)、碳酸钙(CaCO3)和碳酸钾(K2CO3)与盐酸、稀硫酸混合都能有气体二氧化碳生成。

教学反思

通过本节课的学习,学生能够在测定溶液导电性的实验中,从宏观微观多角度认识酸碱盐的水溶液,逐步形成微粒观。在实验活动中,学生能够应用已有知识、经验和相关证据,进行理性分析,做出独立判断,提升推理与论证,质疑与创新的科学思维。学生能够自主应用物质的结构决定性质的学科思想,对酸碱盐进行合理的分类,并通过分析性质和结构的关系,得出合理的分类标准。从而提升了应用化学知识解决实际问题的能力,发展了推理与论证,质疑与创新的科学思维

环节一中,学生利用学科间的相互关联,以物理学知识为依据,跨学科进行知识的迁移,自主设计溶液导电性的实验,并以小组协作的形式完成实验取证。经过严密推理后,得出物质的水溶液具有导电性的原因:溶液中存在着自由移动的离子。在推理分析出结论后,学生又再次应用性质反映结构的关系,通过导电性实验测定,推理分析出其他存在着自由移动离子的溶液,更深刻的从微粒的角度认识物质在水溶液中的存在形式,逐步建构微粒观。环节二中,在表示溶液中离子存在形式的活动中,学生将抽象的离子转化为形象的微粒图形式或符号形式,不仅能够生动形象的展示离子的存在形式,加强对离子的认识,还能够简化记忆帮助理解。通过此环节学生不仅收获了化学知识,还收获了学习方法:宏观与微观结合、静态思维与动态思维结合多角度的认识物质。并在活动中初步建立离子观,深化物质的结构决定其性质、物质的性质反映其结构的学科思想。在观察物质结构的过程中,学生能够敏锐的找出物质结构的相似性,并自主提出猜想:物质相似的结构,可能会表现出物质相似的性质。在紫甘蓝的实验中,学生在观察实验时,通过实验证据论证了之前的猜想,再次感受到物质的结构决定性质的学科思想。在对物质分类标准的选择中,学生通过对碳酸钠实验的推理分析,确定了物质结构的特征才是物质的分类标准。在这个过程中,学生体会到实验证据和结论的对应关系,深刻感受到物质的结构与性质的关系。在收集证据和推理分析中,自主完善了物质的分类观,提升了实验取证和推理的探究能力。并在多彩的实验中找寻到化学的魅力所在,在乐学善学中逐步提升了核心素养。环节三中,利用课上练习,学生再次巩固酸碱盐的分类标准。在碱式碳酸铜和硫酸氢钠两种物质的判断中,学生提出质疑,并在教师的引导下,完善了酸碱盐的分类标准,提升了推理和分析的能力。本节课符合学生的认知发展,在学生已有的认识层次上,逐步创设情境,引导学生自主建构微粒观,分类观,逐步提升应用已有知识解决实际问题的能力。帮助学生从微观角度认识物质,从物质的结构进行分析,对物质可能表现出的性质进行预测,应用物质结构和性质的关系,学会进行有效的预测和有证据的推理分析。对后期学生在学习酸碱的性质以及酸和碱的反应的课程中,提供研究物质及其反应的一般思路和方法,也为学生高中的化学学习做铺垫。学生在丰富的实验设计环节和新颖的演示实验环节中,自主的迁移学科知识,应用已有知识和方法解决实际问题,增进了学习化学的兴趣,逐步提升了学生的核心素养。

依据物理课中金属的导电性的实验,设计出闭合电路,用于证明溶液的导电性,小组讨论

引入:在溶液单元中了解到氯化钠溶液具有导电性,尝试设计实验证明氯化钠溶液的导电性

小组展示设计方案(文字形式,图示形式),提出设计依据

展示学生的设计方案(投影)

学生实验:分小组验证氯化钠溶液的导电性

依据学生设计方案,进行实验取证。

学生实验1:测试氯化钠溶液的导电性

提出问题:氯化钠溶液为什么具有导电?

依据物理中金属的导电性和氯化钠的结构做出合理的解释:溶液导电是因为其中存在自由移动的带电粒子氯离子和钠离子

总结:物质的结构决定性质

体会溶液的导电性和溶液中的粒子性质相互关联

可以类比应用同样的实验方案,对其他溶液进行导电性的测定

提出问题:还有哪些物质的水溶液中存在着自由移动的离子?我们该如何判断?

观察实验现象,盐酸、硫酸、氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液、氯化钙溶液等都具有导电性,得出结论:上述溶液中存在自由移动的离子

演示实验:其他常见溶液导电性的测定

演示实验:盐酸、硫酸、氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液、氯化钙溶液、酒精溶液、蔗糖溶液的导电性实验

引导学生通过多种方式表示离子在水溶液中的存在形式

小组讨论利用符号和图示等形式表示离子的存在形式

实物投影展示:学生多样的表达形式

展示:学生多样的表达形式,关注电荷守恒

提出问题:在观察物质的结构时,你有什么发现?

发现不同物质的结构中,存在着相似之处

提出问题:面对物质结构的相似性,你想了解什么?你的猜想依据是什么?

猜想物质结构具有相似性,物质的性质会不会也表现出相似性。猜想依据:金属单元中结构与性质的关系,以及石蕊指示剂与酸反应的相似性

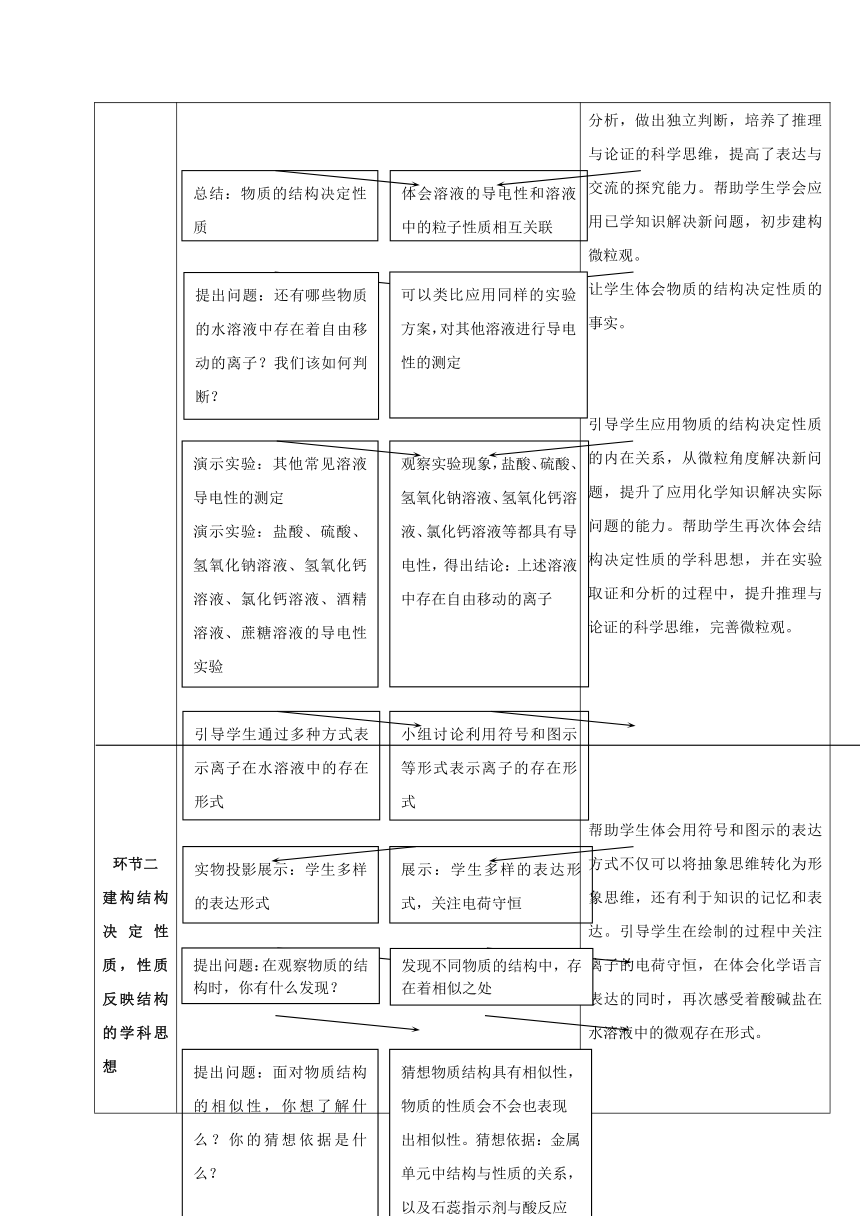

发现物质的性质确实具有相似性,再次映证出:

物质的结构决定性质,性质反映结构

引出紫甘蓝指示剂对上述物质的水溶液进行检验。

演示实验:将紫甘蓝汁分别加入盐酸、稀硫酸、氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液、氯化钠溶液、氯化钙溶液中

提出问题:能否通过上述实验事实给物质进行分类?

可以,既可以依据物质的性质,也可以依据物质的结构进行分类

演示实验:紫甘蓝指示剂加入碳酸钠的水溶液

实验发现碳酸钠物质的性质呈现出碱的性质,但是结构和碱并不相似

从物质的结构重新给出酸碱盐的分类标准

酸:在水溶液中解离出氢离子的化合物

碱:在水溶液中解离出氢氧根离子的化合物

盐:在水溶液中解离出金属离子和酸根离子的化合物

依据物质结构的相似性,分析出酸碱盐结构的共同特点,给出酸碱盐的分类标准

练习:判断下列物质哪些是酸、哪些是碱、哪些是盐?并说出判断依据

PPT展示:碳酸钙CaCO3、二氧化碳CO2、硝酸HNO3、水H2O、五氧化二磷P2O5、氢氧化钾KOH、碳酸钠Na2CO3、硫酸氢钠NaHSO4、碱式碳酸铜Cu2(OH)

2CO3

依据所得的分类标准对物质进行分类,对于硫酸氢钠和碱式碳酸铜的分类提出质疑

再次对硫酸氢钠和碱式碳酸铜进行分类,均属于盐类

完善酸碱盐的分类标准:

酸:在水溶液中解离时产生的阳离子全部是氢离子的化合物

碱:在水溶液中解离时产生的阴离子全部是氢氧根离子的化合物

盐:在水溶液中解离时产生金属阳离子和酸根阴离子的化合物

课后完成作业

课后作业:

从微观角度分析,解释为何碳酸钠(Na2CO3)、碳酸钙(CaCO3)和碳酸钾(K2CO3)与盐酸、稀硫酸混合都能有气体二氧化碳生成。

水溶液

阳离子:金属离子

阴离子:全部是OH-

酸

水溶液

阳离子:全部是H+

阴离子:酸根离子

碱

阳离子:金属离子

阴离子:酸根离子

盐

水溶液

常见的酸和碱

第一课时

初步认识酸碱盐

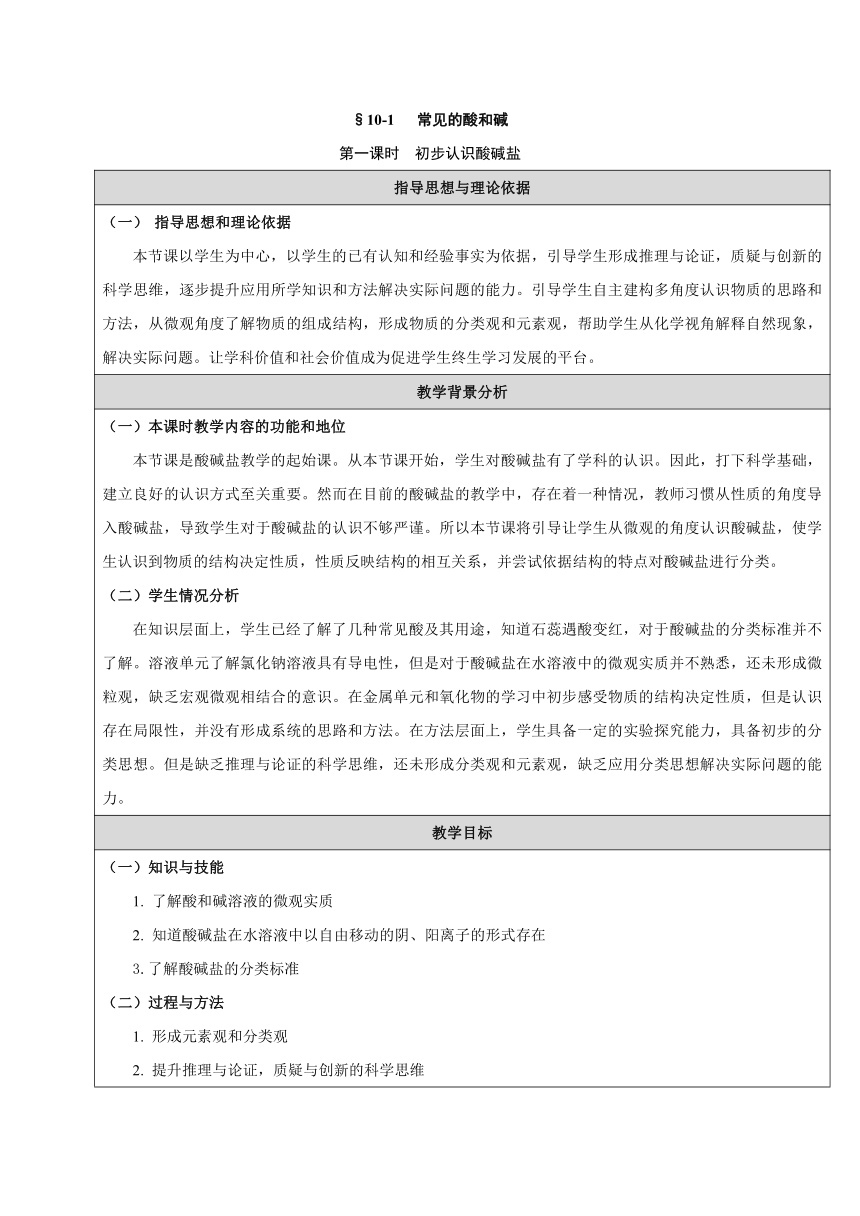

指导思想与理论依据

指导思想和理论依据本节课以学生为中心,以学生的已有认知和经验事实为依据,引导学生形成推理与论证,质疑与创新的科学思维,逐步提升应用所学知识和方法解决实际问题的能力。引导学生自主建构多角度认识物质的思路和方法,从微观角度了解物质的组成结构,形成物质的分类观和元素观,帮助学生从化学视角解释自然现象,解决实际问题。让学科价值和社会价值成为促进学生终生学习发展的平台。

教学背景分析

(一)本课时教学内容的功能和地位本节课是酸碱盐教学的起始课。从本节课开始,学生对酸碱盐有了学科的认识。因此,打下科学基础,建立良好的认识方式至关重要。然而在目前的酸碱盐的教学中,存在着一种情况,教师习惯从性质的角度导入酸碱盐,导致学生对于酸碱盐的认识不够严谨。所以本节课将引导让学生从微观的角度认识酸碱盐,使学生认识到物质的结构决定性质,性质反映结构的相互关系,并尝试依据结构的特点对酸碱盐进行分类。(二)学生情况分析在知识层面上,学生已经了解了几种常见酸及其用途,知道石蕊遇酸变红,对于酸碱盐的分类标准并不了解。溶液单元了解氯化钠溶液具有导电性,但是对于酸碱盐在水溶液中的微观实质并不熟悉,还未形成微粒观,缺乏宏观微观相结合的意识。在金属单元和氧化物的学习中初步感受物质的结构决定性质,但是认识存在局限性,并没有形成系统的思路和方法。在方法层面上,学生具备一定的实验探究能力,具备初步的分类思想。但是缺乏推理与论证的科学思维,还未形成分类观和元素观,缺乏应用分类思想解决实际问题的能力。

教学目标

(一)知识与技能1.

了解酸和碱溶液的微观实质2.

知道酸碱盐在水溶液中以自由移动的阴、阳离子的形式存在3.了解酸碱盐的分类标准(二)过程与方法1.

形成元素观和分类观2.

提升推理与论证,质疑与创新的科学思维3.

引导学生自主构建从微观角度认识宏观物质的思维方式(三)情感态度与价值观1.

在合作与探究的学习模式中,增强团队意识和互助精神2.

认识化学知识的学科价值和社会价值3.

使学生乐学善学,激发学习化学的兴趣

教学重点和难点

(一)教学重点从微观角度认识酸碱盐,体会物质与性质的关系(二)教学难点从结构的角度认识酸碱盐

教学过程设计

环节

主要教学活动

设计意图

环节一从微观角度认识物质在水溶液中的存在形式

环节二建构结构决定性质,性质反映结构的学科思想

环节三自主完善分类标准环节四:课后练习

教师活动

学生活动

引导学生应用已有的经验事实,跨学科迁移知识,解决化学学科中的实际问题,提升了实验设计能力,培养了质疑与创新的科学思维。以生为本,鼓励学生应用多种表达形式进行展示,设计方案多样化。帮助学生在体会科学探究的过程中,学会在实验中提取证据,为结论的分析提供依据,提升实验能力。引导学生依据已有的知识、经验和相关证据,从微观的角度进行理性分析,做出独立判断,培养了推理与论证的科学思维,提高了表达与交流的探究能力。帮助学生学会应用已学知识解决新问题,初步建构微粒观。让学生体会物质的结构决定性质的事实。引导学生应用物质的结构决定性质的内在关系,从微粒角度解决新问题,提升了应用化学知识解决实际问题的能力。帮助学生再次体会结构决定性质的学科思想,并在实验取证和分析的过程中,提升推理与论证的科学思维,完善微粒观。帮助学生体会用符号和图示的表达方式不仅可以将抽象思维转化为形象思维,还有利于知识的记忆和表达。引导学生在绘制的过程中关注离子的电荷守恒,在体会化学语言表达的同时,再次感受着酸碱盐在水溶液中的微观存在形式。引导学生应用物质的结构决定性质的学科思想,通过分析物质相似的结构,预测出物质可能表现出的相似的性质,提升了质疑与创新的科学思维。学生在观察实验的过程中,自主发现现象的相似性和差异性,并结合已有的物质结构和实验证据,自主分析出物质的性质反映结构的学科思想,培养了推理与论证的学科思维。让学生体会,物质的性质的相同并不能决定物质结构的相同,所以不能以物质的性质为分类标准。物质的结构决定性质,相似的结构就会呈现出相似的性质,只有从结构的角度对物质进行分类,才能够准确对物质的性质进行合理的预测。引导学生关注物质结构的相似性,从而初步得出酸碱盐的分类标准。学生在自主建构分类标准的同时,再次认识到结构和性质的关系,结构决定性质,但性质只能反映结构。对物质进行分类时,更应关注物质的结构的特点

。帮助学生巩固酸碱盐的分类标准。在练习中,对于碱式盐和酸式盐的分类产生新的知识障碍,从而帮助学生完善酸碱盐的分类标准学生从讨论补全酸概念到独立补全碱概念,建立知识迁移的意识,再次完善物质的分类观。体会概念是在不断总结和实践的过程中逐步形成起来的这种人类认识物质世界的方法。通过课后作业帮助学生深刻理解物质的结构和性质的对应关系,并应用微粒观、分类观和元素观的思想对物质进行理性分析,从而提升学生的应用化学知识解决实际问题的能力。

板书设计

认识酸碱盐

学习效果评价设计

【练习】请你判断下列物质哪些是酸、哪些是碱、哪些是盐?并说出判断依据资料:硫酸氢钠

NaHSO4

===

Na+

+

H+

+

SO42-

碱式碳酸铜

Cu2(OH)2CO3

===

Cu2+

+

2OH-

+

CO32-碳酸钙CaCO3、二氧化碳CO2、硝酸HNO3、水H2O、五氧化二磷P2O5、氢氧化钾KOH、碳酸钠Na2CO3、硫酸氢钠NaHSO4、碱式碳酸铜Cu2(OH)

2CO3

酸:____________________________________________________________________碱:____________________________________________________________________盐:____________________________________________________________________【作业】从微观角度分析,解释为何碳酸钠(Na2CO3)、碳酸钙(CaCO3)和碳酸钾(K2CO3)与盐酸、稀硫酸混合都能有气体二氧化碳生成。

教学反思

通过本节课的学习,学生能够在测定溶液导电性的实验中,从宏观微观多角度认识酸碱盐的水溶液,逐步形成微粒观。在实验活动中,学生能够应用已有知识、经验和相关证据,进行理性分析,做出独立判断,提升推理与论证,质疑与创新的科学思维。学生能够自主应用物质的结构决定性质的学科思想,对酸碱盐进行合理的分类,并通过分析性质和结构的关系,得出合理的分类标准。从而提升了应用化学知识解决实际问题的能力,发展了推理与论证,质疑与创新的科学思维

环节一中,学生利用学科间的相互关联,以物理学知识为依据,跨学科进行知识的迁移,自主设计溶液导电性的实验,并以小组协作的形式完成实验取证。经过严密推理后,得出物质的水溶液具有导电性的原因:溶液中存在着自由移动的离子。在推理分析出结论后,学生又再次应用性质反映结构的关系,通过导电性实验测定,推理分析出其他存在着自由移动离子的溶液,更深刻的从微粒的角度认识物质在水溶液中的存在形式,逐步建构微粒观。环节二中,在表示溶液中离子存在形式的活动中,学生将抽象的离子转化为形象的微粒图形式或符号形式,不仅能够生动形象的展示离子的存在形式,加强对离子的认识,还能够简化记忆帮助理解。通过此环节学生不仅收获了化学知识,还收获了学习方法:宏观与微观结合、静态思维与动态思维结合多角度的认识物质。并在活动中初步建立离子观,深化物质的结构决定其性质、物质的性质反映其结构的学科思想。在观察物质结构的过程中,学生能够敏锐的找出物质结构的相似性,并自主提出猜想:物质相似的结构,可能会表现出物质相似的性质。在紫甘蓝的实验中,学生在观察实验时,通过实验证据论证了之前的猜想,再次感受到物质的结构决定性质的学科思想。在对物质分类标准的选择中,学生通过对碳酸钠实验的推理分析,确定了物质结构的特征才是物质的分类标准。在这个过程中,学生体会到实验证据和结论的对应关系,深刻感受到物质的结构与性质的关系。在收集证据和推理分析中,自主完善了物质的分类观,提升了实验取证和推理的探究能力。并在多彩的实验中找寻到化学的魅力所在,在乐学善学中逐步提升了核心素养。环节三中,利用课上练习,学生再次巩固酸碱盐的分类标准。在碱式碳酸铜和硫酸氢钠两种物质的判断中,学生提出质疑,并在教师的引导下,完善了酸碱盐的分类标准,提升了推理和分析的能力。本节课符合学生的认知发展,在学生已有的认识层次上,逐步创设情境,引导学生自主建构微粒观,分类观,逐步提升应用已有知识解决实际问题的能力。帮助学生从微观角度认识物质,从物质的结构进行分析,对物质可能表现出的性质进行预测,应用物质结构和性质的关系,学会进行有效的预测和有证据的推理分析。对后期学生在学习酸碱的性质以及酸和碱的反应的课程中,提供研究物质及其反应的一般思路和方法,也为学生高中的化学学习做铺垫。学生在丰富的实验设计环节和新颖的演示实验环节中,自主的迁移学科知识,应用已有知识和方法解决实际问题,增进了学习化学的兴趣,逐步提升了学生的核心素养。

依据物理课中金属的导电性的实验,设计出闭合电路,用于证明溶液的导电性,小组讨论

引入:在溶液单元中了解到氯化钠溶液具有导电性,尝试设计实验证明氯化钠溶液的导电性

小组展示设计方案(文字形式,图示形式),提出设计依据

展示学生的设计方案(投影)

学生实验:分小组验证氯化钠溶液的导电性

依据学生设计方案,进行实验取证。

学生实验1:测试氯化钠溶液的导电性

提出问题:氯化钠溶液为什么具有导电?

依据物理中金属的导电性和氯化钠的结构做出合理的解释:溶液导电是因为其中存在自由移动的带电粒子氯离子和钠离子

总结:物质的结构决定性质

体会溶液的导电性和溶液中的粒子性质相互关联

可以类比应用同样的实验方案,对其他溶液进行导电性的测定

提出问题:还有哪些物质的水溶液中存在着自由移动的离子?我们该如何判断?

观察实验现象,盐酸、硫酸、氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液、氯化钙溶液等都具有导电性,得出结论:上述溶液中存在自由移动的离子

演示实验:其他常见溶液导电性的测定

演示实验:盐酸、硫酸、氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液、氯化钙溶液、酒精溶液、蔗糖溶液的导电性实验

引导学生通过多种方式表示离子在水溶液中的存在形式

小组讨论利用符号和图示等形式表示离子的存在形式

实物投影展示:学生多样的表达形式

展示:学生多样的表达形式,关注电荷守恒

提出问题:在观察物质的结构时,你有什么发现?

发现不同物质的结构中,存在着相似之处

提出问题:面对物质结构的相似性,你想了解什么?你的猜想依据是什么?

猜想物质结构具有相似性,物质的性质会不会也表现出相似性。猜想依据:金属单元中结构与性质的关系,以及石蕊指示剂与酸反应的相似性

发现物质的性质确实具有相似性,再次映证出:

物质的结构决定性质,性质反映结构

引出紫甘蓝指示剂对上述物质的水溶液进行检验。

演示实验:将紫甘蓝汁分别加入盐酸、稀硫酸、氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液、氯化钠溶液、氯化钙溶液中

提出问题:能否通过上述实验事实给物质进行分类?

可以,既可以依据物质的性质,也可以依据物质的结构进行分类

演示实验:紫甘蓝指示剂加入碳酸钠的水溶液

实验发现碳酸钠物质的性质呈现出碱的性质,但是结构和碱并不相似

从物质的结构重新给出酸碱盐的分类标准

酸:在水溶液中解离出氢离子的化合物

碱:在水溶液中解离出氢氧根离子的化合物

盐:在水溶液中解离出金属离子和酸根离子的化合物

依据物质结构的相似性,分析出酸碱盐结构的共同特点,给出酸碱盐的分类标准

练习:判断下列物质哪些是酸、哪些是碱、哪些是盐?并说出判断依据

PPT展示:碳酸钙CaCO3、二氧化碳CO2、硝酸HNO3、水H2O、五氧化二磷P2O5、氢氧化钾KOH、碳酸钠Na2CO3、硫酸氢钠NaHSO4、碱式碳酸铜Cu2(OH)

2CO3

依据所得的分类标准对物质进行分类,对于硫酸氢钠和碱式碳酸铜的分类提出质疑

再次对硫酸氢钠和碱式碳酸铜进行分类,均属于盐类

完善酸碱盐的分类标准:

酸:在水溶液中解离时产生的阳离子全部是氢离子的化合物

碱:在水溶液中解离时产生的阴离子全部是氢氧根离子的化合物

盐:在水溶液中解离时产生金属阳离子和酸根阴离子的化合物

课后完成作业

课后作业:

从微观角度分析,解释为何碳酸钠(Na2CO3)、碳酸钙(CaCO3)和碳酸钾(K2CO3)与盐酸、稀硫酸混合都能有气体二氧化碳生成。

水溶液

阳离子:金属离子

阴离子:全部是OH-

酸

水溶液

阳离子:全部是H+

阴离子:酸根离子

碱

阳离子:金属离子

阴离子:酸根离子

盐

水溶液

同课章节目录