第6课北宋的政治 随堂小练(含答案)

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2020-2021学年历史人教版七年级下册

第六课:北宋的政治随堂小练笔

(含答案)

一、选择题

1.下图反映了北宋哪一项政治改革措施( )

A.在地方设置通判

B.制钱谷,收精兵

C.分割宰相职权

D.改革科举制度

2.北宋时,曾流传“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,逐强蕃于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及也”。这反映了当时政府( )

渴望收复幽云十六州

B.文武并重

C.委派文官主持军务

D.重文轻武

3.北宋王安石变法以富国强兵为口号,改革涉及经济、军事、教育等诸多方面,主要偏重于“理财”。下列措施与“理财”相关的是( )

①青苗法②募役法③保甲法④方田均税法

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

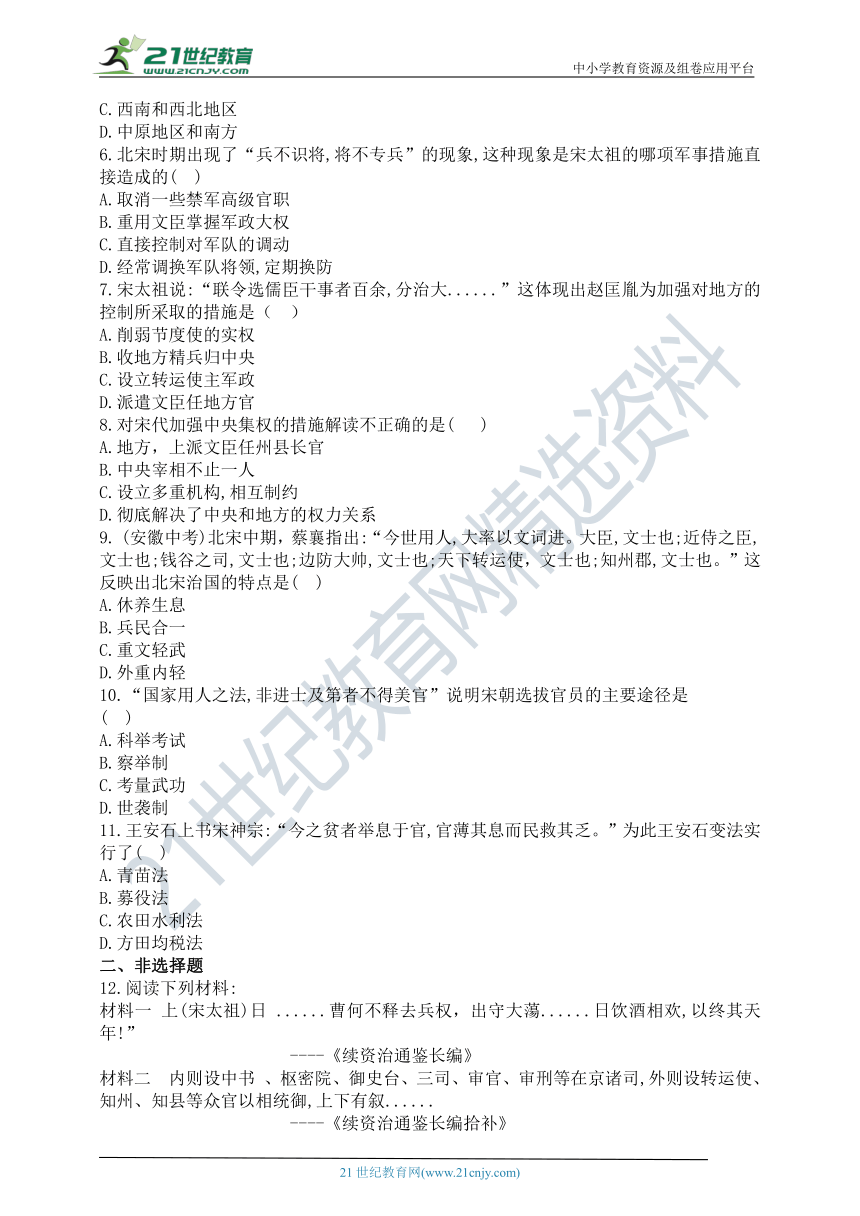

4.下图是位于河南省新乡市封丘县东南的著名景点一陈桥驿。曾在此发动兵变,被手下将士黄袍加:身拥立为帝的是( )

A.赵匡胤

B.朱温

C.黄巢

D.李渊

5.宋太祖和宋太宗用了近20年的时间,陆续消灭了其他割据政权,统一了( )

A.北方

B.全国

C.西南和西北地区

D.中原地区和南方

6.北宋时期出现了“兵不识将,将不专兵”的现象,这种现象是宋太祖的哪项军事措施直接造成的( )

A.取消一些禁军高级官职

B.重用文臣掌握军政大权

C.直接控制对军队的调动

D.经常调换军队将领,定期换防

7.宋太祖说:“联令选儒臣干事者百余,分治大......”这体现出赵匡胤为加强对地方的控制所采取的措施是( )

A.削弱节度使的实权

B.收地方精兵归中央

C.设立转运使主军政

D.派遣文臣任地方官

8.对宋代加强中央集权的措施解读不正确的是( )

A.地方,上派文臣任州县长官

B.中央宰相不止一人

C.设立多重机构,相互制约

D.彻底解决了中央和地方的权力关系

9. (安徽中考)北宋中期,蔡襄指出:“今世用人,大率以文词进。大臣,文士也;近侍之臣,文士也;钱谷之司,文士也;边防大帅,文士也;天下转运使,文士也;知州郡,文士也。”这反映出北宋治国的特点是( )

A.休养生息

B.兵民合一

C.重文轻武

D.外重内轻

10.“国家用人之法,非进士及第者不得美官”说明宋朝选拔官员的主要途径是

( )

A.科举考试

B.察举制

C.考量武功

D.世袭制

11.王安石上书宋神宗:“今之贫者举息于官,官薄其息而民救其乏。”为此王安石变法实行了( )

A.青苗法

B.募役法

C.农田水利法

D.方田均税法

二、非选择题

12.阅读下列材料:

材料一 上(宋太祖)日 ......曹何不释去兵权,出守大蕩......日饮酒相欢,以终其天年!”

----《续资治通鉴长编》

材料二 内则设中书 、枢密院、御史台、三司、审官、审刑等在京诸司,外则设转运使、知州、知县等众官以相统御,上下有叙......

----《续资治通鉴长编拾补》

材料三 太祖、太宗平一海......尽收天下劲......是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。

----《文献通考》

请回答:

(1)材料一体现了宋太祖在军事方面的哪一项措施?其目的是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,列举宋初在中央和地方加强中央集权的主要措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,说一说宋初这些做法的积极作用。

2020-2021学年历史人教版七年级下册

第六课:北宋的政治随堂小练笔

(参考答案)

一、选择题

1.下图反映了北宋哪一项政治改革措施( B )

A.在地方设置通判

B.制钱谷,收精兵

C.分割宰相职权

D.改革科举制度

解析:本题考查识图、分析能力。 漫画体现了北宋皇帝一方面集中兵权,另一方面将地方财政收入的大部分收归中央,严重削弱了地方的权力,可概括为“制钱

谷,收精兵",B项说法正确。A.C、D三项也是宋朝加强中央集权的措施,但与漫画内容无关,排除。

2.北宋时,曾流传“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,逐强蕃于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及也”。这反映了当时政府( D )

渴望收复幽云十六州

B.文武并重

C.委派文官主持军务

D.重文轻武

解析:“状元登第”美 称“鲤鱼跳龙门”,“逐强蕃于穷漠”可谓“千里破敌军”,两者本都是光宗耀祖、值得盛赞的大事。可在北宋,时人都道“做人莫做军,做

铁莫做针”,千里破敌军远不如鲤鱼跳龙门,一句“其荣亦不可及也”体现了当时北宋政府重文轻武。所以B项说法不符合题意,应选D项。A.C两项与材料主

旨并不相符,排除。

3.北宋王安石变法以富国强兵为口号,改革涉及经济、军事、教育等诸多方面,主要偏重于“理财”。下列措施与“理财”相关的是( C )

①青苗法②募役法③保甲法④方田均税法

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

解析:结合所学知识可知,王 安石变法的内容涉及经济、军事、教育等方面,而经济措施中的青苗法、募役法、方田均税法都在不同程度上增加了政府的财政收入,所以跟“理财”有关,而保甲法属于军事措施,与“理财”无关,所以①②④正确。

4.下图是位于河南省新乡市封丘县东南的著名景点一陈桥驿。曾在此发动兵变,被手下将士黄袍加:身拥立为帝的是( A )

A.赵匡胤

B.朱温

C.黄巢

D.李渊

解析:960 年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,他的部下拥立他当皇帝,他回师夺取后周政权,建立宋朝。

5.宋太祖和宋太宗用了近20年的时间,陆续消灭了其他割据政权,统一了( D )

A.北方

B.全国

C.西南和西北地区

D.中原地区和南方

解析:宋太 祖和他的后继者依照先南后北的统一方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面。

6.北宋时期出现了“兵不识将,将不专兵”的现象,这种现象是宋太祖的哪项军事措施直接造成的( D )

A.取消一些禁军高级官职

B.重用文臣掌握军政大权

C.直接控制对军队的调动

D.经常调换军队将领,定期换防

解析:为防止武将专权,宋太祖经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使“兵不识将,将不专兵”,所以D项符合题意。A.B.C三项也是宋太祖为加强中央集权,在军事方面采取的举措,但并不能直接造成材料中兵将分离的现象。

7.宋太祖说:“联令选儒臣干事者百余,分治大......”这体现出赵匡胤为加强对地方的控制所采取的措施是( D )

A.削弱节度使的实权

B.收地方精兵归中央

C.设立转运使主军政

D.派遣文臣任地方官

解析:材料中的宋太祖“选儒 臣”即选文官,“分治大藩”则指治理地方,所以符合题意的是D项。

8.对宋代加强中央集权的措施解读不正确的是( D )

A.地方,上派文臣任州县长官

B.中央宰相不止一人

C.设立多重机构,相互制约

D.彻底解决了中央和地方的权力关系

解析:联系 所学知识可知,地方上,宋太祖派文臣担任州县长官,A项正确;在中央,宰相往往不止一人,而且机构重叠,相互制衡,B,C两项正确;北宋加强了中央对地方的控制,但并未“彻底解决”中央与地方的权力关系,D项说法错误,符合题意

9. (安徽中考)北宋中期,蔡襄指出:“今世用人,大率以文词进。大臣,文士也;近侍之臣,文士也;钱谷之司,文士也;边防大帅,文士也;天下转运使,文士也;知州郡,文士也。”这反映出北宋治国的特点是( C )

A.休养生息

B.兵民合一

C.重文轻武

D.外重内轻

解析:通过材料可以看出,北宋时期米取“文人治国”的政治策略,目的是规避唐末五代藩镇割据的弊端。宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定,故C项正确。

10.“国家用人之法,非进士及第者不得美官”说明宋朝选拔官员的主要途径是

( A )

A.科举考试

B.察举制

C.考量武功

D.世袭制

解析:题干材料体现了国家选取人才的方法,即除非进士及第的人,否则无法得到待遇优厚的官职。宋朝改革和发展了科举制,增加科举取士名额,提高了进士地位。所以答案为A项。

11.王安石上书宋神宗:“今之贫者举息于官,官薄其息而民救其乏。”为此王安石变法实行了( A )

A.青苗法

B.募役法

C.农田水利法

D.方田均税法

解析:根据题干中的关键信息“官薄其息”并联系所学可知,王安石大力推行青苗法,由政府拿出一定的钱或粮食作本,在夏秋两收之前以低息贷给农民,帮助他们渡过难关。

二、非选择题

12.阅读下列材料:

材料一 上(宋太祖)日 ......曹何不释去兵权,出守大蕩......日饮酒相欢,以终其天年!”

----《续资治通鉴长编》

材料二 内则设中书 、枢密院、御史台、三司、审官、审刑等在京诸司,外则设转运使、知州、知县等众官以相统御,上下有叙......

----《续资治通鉴长编拾补》

材料三 太祖、太宗平一海......尽收天下劲......是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。

----《文献通考》

请回答:

(1)材料一体现了宋太祖在军事方面的哪一项措施?其目的是什么?

解除禁军高级将领的兵权。解决武将专权的积弊。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举宋初在中央和地方加强中央集权的主要措施。

在中央,宰相不止一个,设相当于副宰相的若干人,共同议政;设立多重机构分割相权。在地方,文臣任知州,并设通判加以制衡;取消节度使收税的权力,设转运使,将地方财赋收归中央等。

(3)根据材料三并结合所学知识,说一说宋初这些做法的积极作用。

改变了唐末以来严重的武将夺权的局面,加强了中央对地方的控制,有利于政权

的稳固和社会的安定;有利于文化的繁荣等。(言之有理即可)

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

2020-2021学年历史人教版七年级下册

第六课:北宋的政治随堂小练笔

(含答案)

一、选择题

1.下图反映了北宋哪一项政治改革措施( )

A.在地方设置通判

B.制钱谷,收精兵

C.分割宰相职权

D.改革科举制度

2.北宋时,曾流传“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,逐强蕃于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及也”。这反映了当时政府( )

渴望收复幽云十六州

B.文武并重

C.委派文官主持军务

D.重文轻武

3.北宋王安石变法以富国强兵为口号,改革涉及经济、军事、教育等诸多方面,主要偏重于“理财”。下列措施与“理财”相关的是( )

①青苗法②募役法③保甲法④方田均税法

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

4.下图是位于河南省新乡市封丘县东南的著名景点一陈桥驿。曾在此发动兵变,被手下将士黄袍加:身拥立为帝的是( )

A.赵匡胤

B.朱温

C.黄巢

D.李渊

5.宋太祖和宋太宗用了近20年的时间,陆续消灭了其他割据政权,统一了( )

A.北方

B.全国

C.西南和西北地区

D.中原地区和南方

6.北宋时期出现了“兵不识将,将不专兵”的现象,这种现象是宋太祖的哪项军事措施直接造成的( )

A.取消一些禁军高级官职

B.重用文臣掌握军政大权

C.直接控制对军队的调动

D.经常调换军队将领,定期换防

7.宋太祖说:“联令选儒臣干事者百余,分治大......”这体现出赵匡胤为加强对地方的控制所采取的措施是( )

A.削弱节度使的实权

B.收地方精兵归中央

C.设立转运使主军政

D.派遣文臣任地方官

8.对宋代加强中央集权的措施解读不正确的是( )

A.地方,上派文臣任州县长官

B.中央宰相不止一人

C.设立多重机构,相互制约

D.彻底解决了中央和地方的权力关系

9. (安徽中考)北宋中期,蔡襄指出:“今世用人,大率以文词进。大臣,文士也;近侍之臣,文士也;钱谷之司,文士也;边防大帅,文士也;天下转运使,文士也;知州郡,文士也。”这反映出北宋治国的特点是( )

A.休养生息

B.兵民合一

C.重文轻武

D.外重内轻

10.“国家用人之法,非进士及第者不得美官”说明宋朝选拔官员的主要途径是

( )

A.科举考试

B.察举制

C.考量武功

D.世袭制

11.王安石上书宋神宗:“今之贫者举息于官,官薄其息而民救其乏。”为此王安石变法实行了( )

A.青苗法

B.募役法

C.农田水利法

D.方田均税法

二、非选择题

12.阅读下列材料:

材料一 上(宋太祖)日 ......曹何不释去兵权,出守大蕩......日饮酒相欢,以终其天年!”

----《续资治通鉴长编》

材料二 内则设中书 、枢密院、御史台、三司、审官、审刑等在京诸司,外则设转运使、知州、知县等众官以相统御,上下有叙......

----《续资治通鉴长编拾补》

材料三 太祖、太宗平一海......尽收天下劲......是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。

----《文献通考》

请回答:

(1)材料一体现了宋太祖在军事方面的哪一项措施?其目的是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,列举宋初在中央和地方加强中央集权的主要措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,说一说宋初这些做法的积极作用。

2020-2021学年历史人教版七年级下册

第六课:北宋的政治随堂小练笔

(参考答案)

一、选择题

1.下图反映了北宋哪一项政治改革措施( B )

A.在地方设置通判

B.制钱谷,收精兵

C.分割宰相职权

D.改革科举制度

解析:本题考查识图、分析能力。 漫画体现了北宋皇帝一方面集中兵权,另一方面将地方财政收入的大部分收归中央,严重削弱了地方的权力,可概括为“制钱

谷,收精兵",B项说法正确。A.C、D三项也是宋朝加强中央集权的措施,但与漫画内容无关,排除。

2.北宋时,曾流传“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,逐强蕃于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及也”。这反映了当时政府( D )

渴望收复幽云十六州

B.文武并重

C.委派文官主持军务

D.重文轻武

解析:“状元登第”美 称“鲤鱼跳龙门”,“逐强蕃于穷漠”可谓“千里破敌军”,两者本都是光宗耀祖、值得盛赞的大事。可在北宋,时人都道“做人莫做军,做

铁莫做针”,千里破敌军远不如鲤鱼跳龙门,一句“其荣亦不可及也”体现了当时北宋政府重文轻武。所以B项说法不符合题意,应选D项。A.C两项与材料主

旨并不相符,排除。

3.北宋王安石变法以富国强兵为口号,改革涉及经济、军事、教育等诸多方面,主要偏重于“理财”。下列措施与“理财”相关的是( C )

①青苗法②募役法③保甲法④方田均税法

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

解析:结合所学知识可知,王 安石变法的内容涉及经济、军事、教育等方面,而经济措施中的青苗法、募役法、方田均税法都在不同程度上增加了政府的财政收入,所以跟“理财”有关,而保甲法属于军事措施,与“理财”无关,所以①②④正确。

4.下图是位于河南省新乡市封丘县东南的著名景点一陈桥驿。曾在此发动兵变,被手下将士黄袍加:身拥立为帝的是( A )

A.赵匡胤

B.朱温

C.黄巢

D.李渊

解析:960 年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,他的部下拥立他当皇帝,他回师夺取后周政权,建立宋朝。

5.宋太祖和宋太宗用了近20年的时间,陆续消灭了其他割据政权,统一了( D )

A.北方

B.全国

C.西南和西北地区

D.中原地区和南方

解析:宋太 祖和他的后继者依照先南后北的统一方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面。

6.北宋时期出现了“兵不识将,将不专兵”的现象,这种现象是宋太祖的哪项军事措施直接造成的( D )

A.取消一些禁军高级官职

B.重用文臣掌握军政大权

C.直接控制对军队的调动

D.经常调换军队将领,定期换防

解析:为防止武将专权,宋太祖经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使“兵不识将,将不专兵”,所以D项符合题意。A.B.C三项也是宋太祖为加强中央集权,在军事方面采取的举措,但并不能直接造成材料中兵将分离的现象。

7.宋太祖说:“联令选儒臣干事者百余,分治大......”这体现出赵匡胤为加强对地方的控制所采取的措施是( D )

A.削弱节度使的实权

B.收地方精兵归中央

C.设立转运使主军政

D.派遣文臣任地方官

解析:材料中的宋太祖“选儒 臣”即选文官,“分治大藩”则指治理地方,所以符合题意的是D项。

8.对宋代加强中央集权的措施解读不正确的是( D )

A.地方,上派文臣任州县长官

B.中央宰相不止一人

C.设立多重机构,相互制约

D.彻底解决了中央和地方的权力关系

解析:联系 所学知识可知,地方上,宋太祖派文臣担任州县长官,A项正确;在中央,宰相往往不止一人,而且机构重叠,相互制衡,B,C两项正确;北宋加强了中央对地方的控制,但并未“彻底解决”中央与地方的权力关系,D项说法错误,符合题意

9. (安徽中考)北宋中期,蔡襄指出:“今世用人,大率以文词进。大臣,文士也;近侍之臣,文士也;钱谷之司,文士也;边防大帅,文士也;天下转运使,文士也;知州郡,文士也。”这反映出北宋治国的特点是( C )

A.休养生息

B.兵民合一

C.重文轻武

D.外重内轻

解析:通过材料可以看出,北宋时期米取“文人治国”的政治策略,目的是规避唐末五代藩镇割据的弊端。宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定,故C项正确。

10.“国家用人之法,非进士及第者不得美官”说明宋朝选拔官员的主要途径是

( A )

A.科举考试

B.察举制

C.考量武功

D.世袭制

解析:题干材料体现了国家选取人才的方法,即除非进士及第的人,否则无法得到待遇优厚的官职。宋朝改革和发展了科举制,增加科举取士名额,提高了进士地位。所以答案为A项。

11.王安石上书宋神宗:“今之贫者举息于官,官薄其息而民救其乏。”为此王安石变法实行了( A )

A.青苗法

B.募役法

C.农田水利法

D.方田均税法

解析:根据题干中的关键信息“官薄其息”并联系所学可知,王安石大力推行青苗法,由政府拿出一定的钱或粮食作本,在夏秋两收之前以低息贷给农民,帮助他们渡过难关。

二、非选择题

12.阅读下列材料:

材料一 上(宋太祖)日 ......曹何不释去兵权,出守大蕩......日饮酒相欢,以终其天年!”

----《续资治通鉴长编》

材料二 内则设中书 、枢密院、御史台、三司、审官、审刑等在京诸司,外则设转运使、知州、知县等众官以相统御,上下有叙......

----《续资治通鉴长编拾补》

材料三 太祖、太宗平一海......尽收天下劲......是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。

----《文献通考》

请回答:

(1)材料一体现了宋太祖在军事方面的哪一项措施?其目的是什么?

解除禁军高级将领的兵权。解决武将专权的积弊。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举宋初在中央和地方加强中央集权的主要措施。

在中央,宰相不止一个,设相当于副宰相的若干人,共同议政;设立多重机构分割相权。在地方,文臣任知州,并设通判加以制衡;取消节度使收税的权力,设转运使,将地方财赋收归中央等。

(3)根据材料三并结合所学知识,说一说宋初这些做法的积极作用。

改变了唐末以来严重的武将夺权的局面,加强了中央对地方的控制,有利于政权

的稳固和社会的安定;有利于文化的繁荣等。(言之有理即可)

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源