2020—2021学年人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》第五单元《文与可画筼筜谷偃竹记》课件56张

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》第五单元《文与可画筼筜谷偃竹记》课件56张 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

文与可画筼筜谷偃竹记

松、竹、梅合称“岁寒三友”

“四君子”是梅、兰、竹、菊的合称。

梅:剪雪裁冰,一身傲骨;

兰:空谷幽香,孤芳自赏;

菊:凌霜自行,不趋炎势;

竹:筛风弄月,潇洒一生。以其虚心挺直、高风亮节的特性,成为了我们中华民族虚怀若谷、发奋进取的崇高气节的象征。“未出土时先有节,纵凌云处亦虚心。” 的竹早就是文坛盛宴的座上宾。

“岁寒三友” 与“四君子”

文与可画筼筜谷偃竹记

宋 苏轼

题解:文与可(1018~1079),号笑笑居士、笑笑先生,北宋著名画家、诗人,是苏轼的表兄,比苏轼大18岁。文与可以善画竹闻名于世,是当时墨竹画派的代表人物。神宗熙宁八年(1075)出任洋州(今陕西洋县)知州。元丰二年(1079)正月改知湖州(今浙江湖州),赴任途中死于陈州(今山东诸城) 。

文与可画筼筜谷偃竹记

筼筜(yún dāng)谷,地名,在现在汉中盆地东面的洋州,北倚秦岭,南屏巴山,包括今洋县、佛坪以及西乡的一部分。文与可任洋州知州时,利用当地优越的自然地理条件,在洋州城内外开辟了南园、横湖、冰池、蓼屿、荻浦、望云楼、吏隐亭、披锦亭、筼筜谷等三十个风景点,合称洋州三十景,其中尤以筼筜谷最为著名。

解题:

偃竹,倾斜/昂首/旁逸斜出的竹子。

题解:元丰二年三月,苏轼任湖州知州,这时文与可已去世,七月七日,苏轼在晾晒书画时,发现亡故的文与可送给自己的一幅《筼筜谷偃竹图》,睹物思人,见物生情,写下这篇杂记。

本文庄谐相衬,情深意切,是篇典型地体现苏轼文理自然,姿态横生的特点的优秀散文。

文与可画筼筜谷偃竹记

题解:杂记,融叙事,抒情,说理于一体。“记”作为一种文体,可以记人记事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,故又称“杂记”。写法上,大多讲究文采藻饰,语言精美,描绘工巧,

富于真情实感,具有较强的艺术感染力。

文与可画筼筜谷偃竹记

中国古代有句成语,叫做“胸有成竹”,亦称“成竹在胸”。宋代大诗人苏轼的《文与可画筼筜谷偃竹记》讲的就是这个有趣的故事。北宋时期,有个擅长画竹的人,也是苏轼的表兄弟,姓文名同字与可。

据有关史料说,他在自己的寓所周围种了许多竹子,无论冬夏,晴雨,晨昏,他都要仔细观察竹子,研究其在不同的季节、不同天气里的变化和姿态。时间久了,他墨绘的竹子,幅幅动人,富有生气。他的一个好友曾题诗赞叹:“与可画竹时,胸中有成竹。”这就是说,与可在落笔前,就把竹子的形象孕育在心中了,即“故画竹必先得成竹于胸中”。

无独有偶,据说我国近代国画大师齐白石老先生也曾在室内置一器,养虾其中,时时观其姿,体其态,以致齐老先生笔下之虾,姿态各异,栩栩如生。两则故事讲的都是同一个道理,必须对客观事物反复观察,仔细研究,最终才能创作出完整而有生气的艺术形象。

苏轼自己不擅作画,但文章却从“胸有成竹”中精辟的展示了从观察到构思,从学习到实践,再到表达这一艺术创作的主要环节和基本过程。其实,文章并非仅仅在告诉人们该如何去作画,“予不能然也,而心识其所以然”,这里面蕴含着深刻的哲理和寓意。

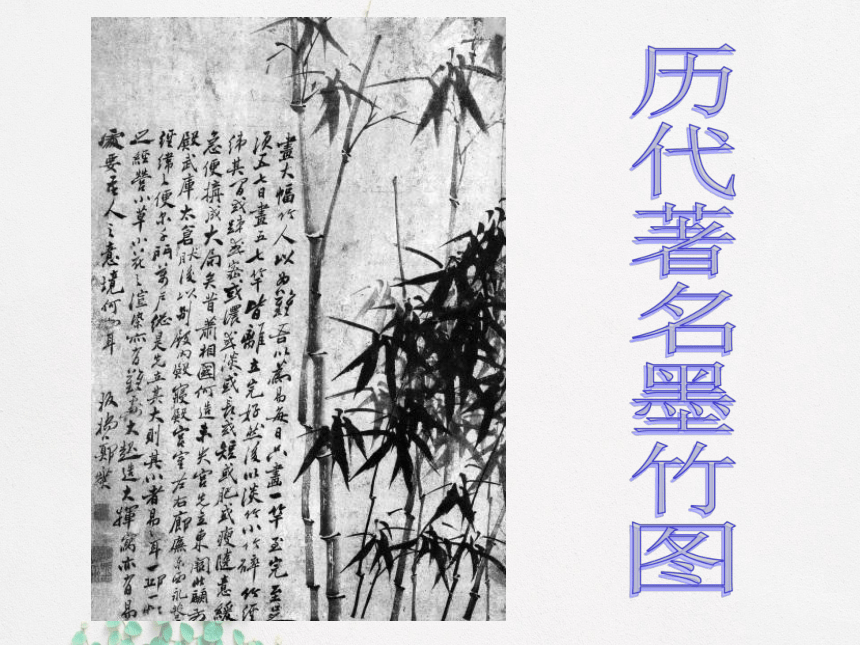

历代著名墨竹图

文与可《墨竹图》

郑板桥墨竹图

齐白石

墨虾图

可使食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,无竹令人俗。

人瘦尚可肥,士俗不可医。

旁人笑此言,似高还死痴。

字子瞻,号“东坡居士”。眉州(今四川眉山)人,北宋著名文学家、书画家、散文家、诗人、词人,豪放派词人代表。宋仁宗时,与弟弟为苏辙同榜进士,仁宗赞轼、辙兄弟是国家宰相之才,名动京华,苏轼时年21岁。王安石变法,他上书反对,被捕入狱,出狱被贬黄州任团练副使,接触了下层人民,但政治上的挫折,也助长了他逃避现实,怀才不遇的情绪,写下了《赤壁赋》《后赤壁赋》《赤壁怀古》等名篇。

苏轼

(1037~1101)

书法:擅长行书、草书,与黄庭坚、米芾、蔡襄合称为“宋四家”。

绘画:是文人画的开创者之一,有《枯木怪石图》、《竹石图》等传世。

赋:把古文引进赋体的创作,他的《赤壁赋》与欧阳修的《秋声赋》同为文赋的代表作。

词:是开宗立派的大家,首开豪放派词风,与辛弃疾同为豪放派的代表,合称“苏辛”。

诗歌:提高了宋诗的质量,成为北宋诗坛骄傲。

散文:宋代古文运动的领袖,为“唐宋八大家”领衔人物。

词:是开宗立派的大家,首开豪放派词风,与辛弃疾同为豪放派的代表,合称“苏辛”。

诗歌:提高了宋诗的质量,成为北宋诗坛骄傲。

散文:宋代古文运动的领袖,为“唐宋八大家”领衔人物。

海南岛东坡书院

东坡笠屐图

检查预习,读准下列蓝色字的音:

与可以书遗余( )

近语士大夫( )

萃( ) 寒梢( ) 笔砚( )

斤斧何曾赦箨龙( ) 喷饭( )

畴昔( )

wèi

yù

①告诉

②告诫

cuì

shāo

yàn

tuò

pēn

chóu

指出下列语句的通假字和古今异义词

1、 与可没与陈州

2、 少纵即逝矣

1、 初不自贵重

2、 月落庭空影许长

3、 废卷而哭失声

4、 吾将以为袜

5、 发函得诗

6、 而读书者与之

7、 以书遗余曰

通“殁”,死亡

通“稍”,稍微

古:以…为贵重 ;今,价值高

许,古:这样;今,也许

古:停下,放下;今,废弃

古:把……当作;今,认为

古:打开;今:发送

古:赞成;今:给

古:赠送;今:遗失

全 文 结 构

第一段 阐述文与可的绘画理论,

第一层 由竹说起,提出画竹应当有成竹在胸

第二层 写作者自己学习文与可画论的心得

第三层 评价苏辙的看法,表明自己比弟弟更

能领悟文与可的画论

第二段 追忆二人在交往过程的趣事

第一件 投求画者的绢于地,并言当袜穿,传为笑话

第二件 书信往来各自表述艺术创作中神似重于形似

的美学观点

第三件 追述自己一首“筼筜谷”诗令文夫妇为之喷饭

第三段 交代写作此文的缘由,并表明二人关系感情深

厚、亲密无间

整体感知

课文注译

竹子开始长出时,只是一寸高的萌芽而已,但节、叶都具备了。从蝉腹蛇鳞一样的嫩笋,象剑拔出鞘一样长到很高,都是一生长就有了的。如今画竹的人却是一节节地画它,一叶叶地堆积它,哪里还会有完整的竹子呢?所以画竹必定要心里先有完整的竹子形象,拿起笔来仔细看去,就看到了他所想画的竹子,急速起身跟住它,动手作画,一气画下去,赶上他所见到的,如兔子跃起奔跑、鹘鸟俯冲扑击一样迅速,稍一放松那感觉就消失了。

竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具焉。自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎!故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。

成:完全的。成竹:枝叶茂盛长成了的竹子。原指画竹子要在心里有一幅竹子的形象。比喻做事前已有成熟的计划。

鹘:打猎用的鹰一类的猛禽。兔子刚跳起来,鹘就飞扑下去。比喻动作敏捷。也比喻绘画或写文章迅捷流畅。

蜩

腹

蛇

蚹

剑

拔

十

寻

与可是这样教我的。我却不能做到这样,但心里明白为什么要这样做。既然心里明白这样做的道理,却不能做到这样,内外不一致,心与手不相适应,这是我不学习的过错。所以凡是在心中有了构思,但是作起来不熟练的,平时自己认为很清楚可事到临头忽然又忘记了的现象,难道只是画竹才有吗?

与可之教予如此。予不能然也,而心识其所以然。夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然而临事忽焉丧之,岂独竹乎?

子由写了《墨竹赋》送给与可说:“庖丁,是杀牛的,但讲求养生的人从他的行动中悟出了道理;轮扁,是造车轮的,但读书人赞成他讲的道理。如今您在这幅竹画上寄托意蕴,我认为您是深知道理的人,难道不是吗?”子由没有画过画,所以只悟到了画中的意蕴。象我,哪里只是悟到了竹画的意蕴,同时还悟到了画竹的方法。

子由为《墨竹赋》以遗与可曰:“庖丁,解牛者也,而养生者取之;轮扁,斫轮者也,而读书者与之。今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者,则非耶?”子由未尝画也,故得其意而已。若予者,岂独得其意,并得其法。

轮扁斫轮

轮扁说:“我用我从事的工作观察出这样的道理。砍制车轮,卯眼砍得宽大就松滑而不牢固,卯眼砍得窄小就涩滞安插不进,不松不紧,从手中做出的活儿,正符合心中摸索出的规律。这种火候嘴里说不出来,但是有个规律存在其中。我不能把这个规律明白地告诉我的儿子,我的儿子也不能从我这里学得到,因此年纪七十了却还要在年老时砍制车轮。古代的人同那些不能传授的东西都一起消失了,既然这样,那么您所读的书,也不过是古人的糟粕罢了。”

齐桓公在堂上读书,轮扁在堂下砍制车轮。轮扁放下锤子、凿子走上来,问齐桓公说:“冒昧地问一下,您所读的是什么书呢?”齐桓公回答说:“圣人的书。”轮扁又问:“那圣人还活着吗?”齐桓公回答说:“已经死了。”轮扁说:“既然这样,那么您所读的书,不过是古人的糟粕罢了。”齐桓公说:“我读书,一个做车轮的人怎么能妄加议论呢?要是能说出道理来还可以饶恕,要是说不出道理来就处死。”

①不论做什么事都要注重理论和实践相结合,要靠自己从实践中摸索出规律;

②时代不同,不能泥古不化,要懂得变通;

③要心手相应,手中所做要能符合心中所想。

解读第一段:

想一想

1.本段所阐发的创作思想主要是什么?

2.本段引用苏辙《墨竹赋》语句的作用是什么?

胸有成竹、心手相应

进一步突出文与可画艺高妙,及自己对他的敬仰之情和知己之感。

解读第一段:

想一想

3.苏辙引文运用了什么手法?

类比。

庖丁解牛→让文惠君悟出养生之道

轮扁造轮→让齐桓公悟出读书只能从实践中体会

与可画竹→形、神兼备

有道者

◆文同论画:

意在笔先——胸有成竹

自然连贯——振笔直遂

捕捉灵感——少纵则逝

师法自然,重视整体形象的把握和创作灵感的捕捉

◆苏轼体会:

识其所以然而不能然——不学之过也

强调学习和实践。这样才能内外同一,心手相应。

“得其意”,“并得其法”—— 赞成文与可的画论主张和画竹技法。

与可画竹,起初自己并不看重。四方带着白绢来请他作画的人,在他的门口脚与脚互相踩踏。与可讨厌这种情况,就把白绢丢在地上骂道:“我将用这些白绢做袜子!”士大夫们流传着他的话,把它作为话柄。等与可从当洋州回来时,我正任徐州太守。与可写信给我说:“最近我告诉士大夫们说:‘我们墨竹这一派的代表人物,就在附近的彭城,你们可去求他画。’做袜子的材料该汇集到您那里去了。”

与可画竹,初不自贵重,四方之人持缣素而请者,足相蹑于其门。与可厌之,投诸地而骂曰:“吾将以为袜。”士大夫传之,以为口实。及与可自洋州还,而余为徐州。与可以书遗余曰:“近语士大夫,吾墨竹一派,近在彭城,可往求之。袜材当萃于子矣。”

贻人口实:

贻:遗留;口实:话柄。指做事或说话不小心,给人家留下话柄。

信末又写了一首诗,它的大概意思说:“打算用一段鹅溪产的绢,画出万尺长的寒竹。”我对与可说:“竹子长万尺,要用二百五十匹绢。我知道您懒得动笔,只希望得到这些绢罢了。”与可无话可答,就说:“我说错了,世上哪有万尺长的竹子呢?”我就证实它,回答他的诗说:”世上也有千寻长的竹子,月光洒落空庭照出的竹影就有这么长。”与可笑着说:“苏先生太会说了!但是(若有了)二百五十匹绢,我就用它们买些田地回家养老去了。”

书尾复写一诗,其略云:“拟将一段鹅溪绢,扫取寒梢万尺长。”予谓与可:“竹长万尺,当用绢二百五十匹,知公倦于笔砚,愿得此绢而已。”与可无以答,则曰:“吾言妄矣,世岂有万尺竹哉?”余因而实之,答其诗曰:“世间亦有千寻竹,月落庭空影许长。”与可笑曰:“苏子辩矣,然二百五十匹绢,吾将买田而归老焉。”

就把他画的《筼筜谷偃竹》送给我,说:“这竹子虽只有几尺高而已,但有高达万尺的气势。”筼筜谷在洋州,与可还叫我作《洋州三十咏》,《筼筜谷》是其中一首。我的诗中写道:“汉水的高竹如蓬草般贱,斧头哪曾放过笋子?估计太守清贫贪馋,把渭水边上千亩的竹笋都吃进肚里去了。”与可当天与妻子在筼筜谷游玩,煮笋作晚饭吃,打开信看到了这诗句,忍不住笑起来,把饭喷了一桌子。

因以所画《筼筜谷偃竹》遗予,曰:“此竹数尺耳,而有万尺之势。”筼筜谷在洋州,与可尝令予作《洋州三十咏》,《筼筜谷》其一也。予诗云:“汉川修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙。料得清贫馋太守,渭滨千亩在胸中。”与可是日与其妻游谷中,烧笋晚食,发函得诗,失笑喷饭满案。

形容因突然发笑而把嘴里的饭都喷出来的样子。常用“令人喷饭”来形容事情极其可笑。

第二段,苏轼回忆了文与可与竹子有关的三件事。

1、以绢为袜

2、绢画玩笑

3、诗戏太守

——蔑视权贵,淡薄名利,狂放不羁(为人)

——以小见大,重神轻形的美学思想(为画)

——为官清廉,不图享乐,喜爱竹笋(为官)

元丰二年正月二十日,与可没于陈州。是岁七月七日,予在湖州曝书画,见此竹,废卷而哭失声。昔曹孟德祭桥公文,有车过腹痛之语。而余亦载与可畴昔戏笑之言者,以见与可于予亲厚无间如此也。

元丰二年正月二十日,与可在陈州去世了。这年七月七日,我在湖州晒书画,看到这幅《筼筜谷偃竹》,放下画卷痛哭失声。从前曹孟德祭奠桥玄的文中,有如果乘车经过时不祭祀坟墓就要腹内疼痛的说法;我也记载了与可以前跟我开玩笑的话,用以见证与可跟我是这样亲近深厚没有隔膜啊。

文末作者借曹操与桥玄之事侧面反映了自己与文与可的亲密,这与文章主旨有何关联?

苏轼引用这个典故,借曹操祭桥玄的“戏笑之言”,来显示他们之间的“亲厚无间”,以喜衬悲,益见其悲,作者对逝者的追怀之深切、悼念之沉痛也就充分表现出来了。?

解读第三段:

此文作为纪念亡友的文章,对文与可表达了什么一种感情?

对他的去世极大的悲痛。

对他的艺术造诣的钦敬之情,

对他的为官清廉、淡泊名利、不图享乐的称赞

第一段重议论,第二段重叙述,简短的第三段则更富有绵长的抒情意味。该文信笔挥洒,舒展自如。文中有正论,有戏语,或引诗赋,或摘书牍,时而讲琐事,时而举典故,机变灵活,姿态横生。不过它虽然写得随便洒脱,纵横变化,但并不杂乱无章,散漫失纪,而是始终紧扣题目,紧扣文与可所画的《筼筜谷偃竹图》来展开文章。

总结艺术特色:

通过阅读苏文,我们应该从中汲取哪些启迪和教益?

感悟与思考

我们要在作任何一件事前,都要对预作之事认真分析,掌握客观事物的各种因素和条件,预先做好充分的思想和物质准备,对所要做的事“胸有成竹”,这样才能克服盲目性、无目的性和无把握性。

文本研习

本文记人、叙事、说理融为一体,作者的真正目的是什么?

“亲厚无间”

抒 情

说画竹理

记画竹人

叙画竹事

神聚

形散

散而不乱,气脉中贯

寄言同学:

画竹亦在画人,做人亦如作画:

人世多艰,事务繁杂,凡事做之前需全面考虑和安排,做起来才会沉着冷静,胜券在握,在汹涌的社会竞争洪流中奔腾不息,立于不败之地。胸有成竹,成功的机会就大了;

人生之路上,有恩师导航在前,有父母助澜在后,谆谆教诲切记,声声叮嘱莫烦,明白了他们讲的道理,赶快付诸实际行动,心手相应,成功的机会就多了。

胸有成竹 :原指画竹子要在心里有一幅竹子的形象。后比喻在做事之前已经拿定主意。【例】他回答老师的问题从容不迫,~

兔起鹘落 : 鹘:打猎用的鹰一类的猛禽。兔子刚跳起来,鹘就飞扑下去。比喻动作敏捷。也比喻绘画或写文章迅捷流畅。 。

少纵即逝 :纵:放;逝:消失。稍微一放松就消失了。形容时间或机会等很容易过去。?

庖丁解牛:庖丁:厨工;解:肢解分割。比喻经过反复实践,掌握了事物的客观规律,做事得心应手,运用自如。

轮扁斫轮 :轮扁:春秋时齐国有名的的造车工人;斫轮:用刀斧砍木制造车轮。指精湛的技艺。

成语积累

掌握重点词语

1、为《墨竹赋》以遗与可

2、投诸地而骂

3、以为口实

4、而读书者与之

5、余因而实之

6、月落庭空影许长:

7、近语士大夫:

8、因以所画《筼筜谷偃竹》遗予

9、而余亦载与可畴昔戏笑之言者

给与,馈赠。

兼词,之于。

话柄。

许可,答应。

证实。

代词,如此的,这样的。

动词,对某某说。

副词,就。

从前。

指出下列语句的通假字和古今异义词

1、 与可没与陈州

2、 少纵即逝矣

1、 初不自贵重

2、 月落庭空影许长

3、 废卷而哭失声

4、 吾将以为袜

5、 发函得诗

6、 而读书者与之

7、 以书遗余曰

通“殁”,死亡

通“稍”,稍微

古:以…为贵重 ;今,价值高

许,古:这样;今,也许

古:停下,放下;今,废弃

古:把……当作;今,认为

古:打开;今:发送

古:赞成;今:给

古:赠送;今:遗失

指出下列词类活用的现象

(1)吾将买田而归老焉

(2) 余因而实之

(3) 与可厌之??????????????????????

(4) 自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者

?????

(5) 初不自贵重

形容词做动词 ,老,养老

形容词做动词 ,实,证实

形容词做动词 ,厌,厌恶

名词作状语,蜩腹蛇腹,像蝉破壳而出,蛇腹长出鳞一样。 剑拔,像剑拔出鞘一样

意动用法 ,贵重,以…为贵重,觉得…贵重

“为”的意义和用法

1、今画者乃节节而为之

2、子由为《墨竹赋》以遗与可曰

3、余为徐州

4、而予以为有道者

5、吾将以为袜

(动词,描画,勾勒。)

(动词,写作)

(当、做,可译为到某地做官)

(动词,认为)

(以之为,把……当作…… )

1、今画者乃节节而为之

2、乃见其所欲画者

1、乃见其所欲画者

2、岂独得其意

3、而予亦悔其随之

“乃” “其”的意义和用法

副词,却 竟然

就是 就

代词,代“画家”

代词,他的

代词,自己

4、以追其所见

5、其所以然

6、岂独得其意

代词,代提到的事情

代词,代文与可

代词,代“画家”

“然” “以”“之”的意义和用法

1、 然 自视了然

???? 予不能然也

然二百五十匹绢

2、 以??因以所画筼筜谷偃竹遗予

与可以书遗予曰

吾将以为袜

3、 之 竹之始生

???? 一寸之萌耳

生而有之也

临事忽丧之

士大夫传之

而读书者与之

……的样子

做到

然而

把………

把……

把……当作

取消句子的独立性

结构助词,的

代词,代节叶

语气助词,补足音节

代词,指与可之言

代词,代轮扁讲的道理

1、识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。

2、子由为《墨竹赋》以遗与可曰

3、足相蹑于其门

4、自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。

5、故凡有见于中而操之不熟者

6、吾将以为袜

7、士大夫传之以为口实

8、四方之人持缣素而请者

9、故画竹必先得成竹于胸中?

10、轮扁,斫轮者也

11、岂复有竹乎:

12、世岂有万尺竹哉?

判断句

省略句

定语后置

状语后置

固定句式

岂……乎?:哪里……呢?

岂……哉?:哪里……呢?

省略句

省略句

判断句

判断句

状语后置

状语后置

文言句式

练习三翻译

1、今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎!

如今画竹的人竟然是一节节地画它,一叶叶地堆积它,(这样做)难道还会有完整的、活生生的竹子呢?

2、予不能然也,而心识其所以然。

我不能做到这样,但心里明白这样做的道理。

练习三翻译

3、平居自视了然而临事忽焉丧之,岂独竹乎??

平常自己认为很清楚,可事到临头忽然又忘记了,这种现象难道仅仅是画竹吗?

而予以为有道者,则非耶?”

我认为您是深知道理的人,难道不是吗?”

1、 自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。

2、 夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。

译:从蝉破壳而出、蛇长出鳞一样的状态,直至像剑

拔出鞘一样长到八尺高,都是一生长就有的。

译:既然心理已经明白这样做的道理,但不能做到这

样,是由于内外不一,心与手不相适应,没有学习的 过错。

翻译下列句子

3、 故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然,而临事忽焉丧之,岂独竹乎!

4、袜材当萃于子矣。

5、苏子辩矣,然二百五十匹,吾将买田而归老焉。

译:所以凡是在心中有了构思,但是做起来不熟练的,平常自己认为很清楚,可事到临头忽然又忘记了,这种现象难道仅仅是画竹才有吗?

译:做袜子的材料将汇集到您那里去了。

译:苏先生可真会说啊!但二百五十匹绢,我将用他们买些

田回家养老啊!

祝同学们:

学习进步!

再见!

松、竹、梅合称“岁寒三友”

“四君子”是梅、兰、竹、菊的合称。

梅:剪雪裁冰,一身傲骨;

兰:空谷幽香,孤芳自赏;

菊:凌霜自行,不趋炎势;

竹:筛风弄月,潇洒一生。以其虚心挺直、高风亮节的特性,成为了我们中华民族虚怀若谷、发奋进取的崇高气节的象征。“未出土时先有节,纵凌云处亦虚心。” 的竹早就是文坛盛宴的座上宾。

“岁寒三友” 与“四君子”

文与可画筼筜谷偃竹记

宋 苏轼

题解:文与可(1018~1079),号笑笑居士、笑笑先生,北宋著名画家、诗人,是苏轼的表兄,比苏轼大18岁。文与可以善画竹闻名于世,是当时墨竹画派的代表人物。神宗熙宁八年(1075)出任洋州(今陕西洋县)知州。元丰二年(1079)正月改知湖州(今浙江湖州),赴任途中死于陈州(今山东诸城) 。

文与可画筼筜谷偃竹记

筼筜(yún dāng)谷,地名,在现在汉中盆地东面的洋州,北倚秦岭,南屏巴山,包括今洋县、佛坪以及西乡的一部分。文与可任洋州知州时,利用当地优越的自然地理条件,在洋州城内外开辟了南园、横湖、冰池、蓼屿、荻浦、望云楼、吏隐亭、披锦亭、筼筜谷等三十个风景点,合称洋州三十景,其中尤以筼筜谷最为著名。

解题:

偃竹,倾斜/昂首/旁逸斜出的竹子。

题解:元丰二年三月,苏轼任湖州知州,这时文与可已去世,七月七日,苏轼在晾晒书画时,发现亡故的文与可送给自己的一幅《筼筜谷偃竹图》,睹物思人,见物生情,写下这篇杂记。

本文庄谐相衬,情深意切,是篇典型地体现苏轼文理自然,姿态横生的特点的优秀散文。

文与可画筼筜谷偃竹记

题解:杂记,融叙事,抒情,说理于一体。“记”作为一种文体,可以记人记事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,故又称“杂记”。写法上,大多讲究文采藻饰,语言精美,描绘工巧,

富于真情实感,具有较强的艺术感染力。

文与可画筼筜谷偃竹记

中国古代有句成语,叫做“胸有成竹”,亦称“成竹在胸”。宋代大诗人苏轼的《文与可画筼筜谷偃竹记》讲的就是这个有趣的故事。北宋时期,有个擅长画竹的人,也是苏轼的表兄弟,姓文名同字与可。

据有关史料说,他在自己的寓所周围种了许多竹子,无论冬夏,晴雨,晨昏,他都要仔细观察竹子,研究其在不同的季节、不同天气里的变化和姿态。时间久了,他墨绘的竹子,幅幅动人,富有生气。他的一个好友曾题诗赞叹:“与可画竹时,胸中有成竹。”这就是说,与可在落笔前,就把竹子的形象孕育在心中了,即“故画竹必先得成竹于胸中”。

无独有偶,据说我国近代国画大师齐白石老先生也曾在室内置一器,养虾其中,时时观其姿,体其态,以致齐老先生笔下之虾,姿态各异,栩栩如生。两则故事讲的都是同一个道理,必须对客观事物反复观察,仔细研究,最终才能创作出完整而有生气的艺术形象。

苏轼自己不擅作画,但文章却从“胸有成竹”中精辟的展示了从观察到构思,从学习到实践,再到表达这一艺术创作的主要环节和基本过程。其实,文章并非仅仅在告诉人们该如何去作画,“予不能然也,而心识其所以然”,这里面蕴含着深刻的哲理和寓意。

历代著名墨竹图

文与可《墨竹图》

郑板桥墨竹图

齐白石

墨虾图

可使食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,无竹令人俗。

人瘦尚可肥,士俗不可医。

旁人笑此言,似高还死痴。

字子瞻,号“东坡居士”。眉州(今四川眉山)人,北宋著名文学家、书画家、散文家、诗人、词人,豪放派词人代表。宋仁宗时,与弟弟为苏辙同榜进士,仁宗赞轼、辙兄弟是国家宰相之才,名动京华,苏轼时年21岁。王安石变法,他上书反对,被捕入狱,出狱被贬黄州任团练副使,接触了下层人民,但政治上的挫折,也助长了他逃避现实,怀才不遇的情绪,写下了《赤壁赋》《后赤壁赋》《赤壁怀古》等名篇。

苏轼

(1037~1101)

书法:擅长行书、草书,与黄庭坚、米芾、蔡襄合称为“宋四家”。

绘画:是文人画的开创者之一,有《枯木怪石图》、《竹石图》等传世。

赋:把古文引进赋体的创作,他的《赤壁赋》与欧阳修的《秋声赋》同为文赋的代表作。

词:是开宗立派的大家,首开豪放派词风,与辛弃疾同为豪放派的代表,合称“苏辛”。

诗歌:提高了宋诗的质量,成为北宋诗坛骄傲。

散文:宋代古文运动的领袖,为“唐宋八大家”领衔人物。

词:是开宗立派的大家,首开豪放派词风,与辛弃疾同为豪放派的代表,合称“苏辛”。

诗歌:提高了宋诗的质量,成为北宋诗坛骄傲。

散文:宋代古文运动的领袖,为“唐宋八大家”领衔人物。

海南岛东坡书院

东坡笠屐图

检查预习,读准下列蓝色字的音:

与可以书遗余( )

近语士大夫( )

萃( ) 寒梢( ) 笔砚( )

斤斧何曾赦箨龙( ) 喷饭( )

畴昔( )

wèi

yù

①告诉

②告诫

cuì

shāo

yàn

tuò

pēn

chóu

指出下列语句的通假字和古今异义词

1、 与可没与陈州

2、 少纵即逝矣

1、 初不自贵重

2、 月落庭空影许长

3、 废卷而哭失声

4、 吾将以为袜

5、 发函得诗

6、 而读书者与之

7、 以书遗余曰

通“殁”,死亡

通“稍”,稍微

古:以…为贵重 ;今,价值高

许,古:这样;今,也许

古:停下,放下;今,废弃

古:把……当作;今,认为

古:打开;今:发送

古:赞成;今:给

古:赠送;今:遗失

全 文 结 构

第一段 阐述文与可的绘画理论,

第一层 由竹说起,提出画竹应当有成竹在胸

第二层 写作者自己学习文与可画论的心得

第三层 评价苏辙的看法,表明自己比弟弟更

能领悟文与可的画论

第二段 追忆二人在交往过程的趣事

第一件 投求画者的绢于地,并言当袜穿,传为笑话

第二件 书信往来各自表述艺术创作中神似重于形似

的美学观点

第三件 追述自己一首“筼筜谷”诗令文夫妇为之喷饭

第三段 交代写作此文的缘由,并表明二人关系感情深

厚、亲密无间

整体感知

课文注译

竹子开始长出时,只是一寸高的萌芽而已,但节、叶都具备了。从蝉腹蛇鳞一样的嫩笋,象剑拔出鞘一样长到很高,都是一生长就有了的。如今画竹的人却是一节节地画它,一叶叶地堆积它,哪里还会有完整的竹子呢?所以画竹必定要心里先有完整的竹子形象,拿起笔来仔细看去,就看到了他所想画的竹子,急速起身跟住它,动手作画,一气画下去,赶上他所见到的,如兔子跃起奔跑、鹘鸟俯冲扑击一样迅速,稍一放松那感觉就消失了。

竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具焉。自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎!故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。

成:完全的。成竹:枝叶茂盛长成了的竹子。原指画竹子要在心里有一幅竹子的形象。比喻做事前已有成熟的计划。

鹘:打猎用的鹰一类的猛禽。兔子刚跳起来,鹘就飞扑下去。比喻动作敏捷。也比喻绘画或写文章迅捷流畅。

蜩

腹

蛇

蚹

剑

拔

十

寻

与可是这样教我的。我却不能做到这样,但心里明白为什么要这样做。既然心里明白这样做的道理,却不能做到这样,内外不一致,心与手不相适应,这是我不学习的过错。所以凡是在心中有了构思,但是作起来不熟练的,平时自己认为很清楚可事到临头忽然又忘记了的现象,难道只是画竹才有吗?

与可之教予如此。予不能然也,而心识其所以然。夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然而临事忽焉丧之,岂独竹乎?

子由写了《墨竹赋》送给与可说:“庖丁,是杀牛的,但讲求养生的人从他的行动中悟出了道理;轮扁,是造车轮的,但读书人赞成他讲的道理。如今您在这幅竹画上寄托意蕴,我认为您是深知道理的人,难道不是吗?”子由没有画过画,所以只悟到了画中的意蕴。象我,哪里只是悟到了竹画的意蕴,同时还悟到了画竹的方法。

子由为《墨竹赋》以遗与可曰:“庖丁,解牛者也,而养生者取之;轮扁,斫轮者也,而读书者与之。今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者,则非耶?”子由未尝画也,故得其意而已。若予者,岂独得其意,并得其法。

轮扁斫轮

轮扁说:“我用我从事的工作观察出这样的道理。砍制车轮,卯眼砍得宽大就松滑而不牢固,卯眼砍得窄小就涩滞安插不进,不松不紧,从手中做出的活儿,正符合心中摸索出的规律。这种火候嘴里说不出来,但是有个规律存在其中。我不能把这个规律明白地告诉我的儿子,我的儿子也不能从我这里学得到,因此年纪七十了却还要在年老时砍制车轮。古代的人同那些不能传授的东西都一起消失了,既然这样,那么您所读的书,也不过是古人的糟粕罢了。”

齐桓公在堂上读书,轮扁在堂下砍制车轮。轮扁放下锤子、凿子走上来,问齐桓公说:“冒昧地问一下,您所读的是什么书呢?”齐桓公回答说:“圣人的书。”轮扁又问:“那圣人还活着吗?”齐桓公回答说:“已经死了。”轮扁说:“既然这样,那么您所读的书,不过是古人的糟粕罢了。”齐桓公说:“我读书,一个做车轮的人怎么能妄加议论呢?要是能说出道理来还可以饶恕,要是说不出道理来就处死。”

①不论做什么事都要注重理论和实践相结合,要靠自己从实践中摸索出规律;

②时代不同,不能泥古不化,要懂得变通;

③要心手相应,手中所做要能符合心中所想。

解读第一段:

想一想

1.本段所阐发的创作思想主要是什么?

2.本段引用苏辙《墨竹赋》语句的作用是什么?

胸有成竹、心手相应

进一步突出文与可画艺高妙,及自己对他的敬仰之情和知己之感。

解读第一段:

想一想

3.苏辙引文运用了什么手法?

类比。

庖丁解牛→让文惠君悟出养生之道

轮扁造轮→让齐桓公悟出读书只能从实践中体会

与可画竹→形、神兼备

有道者

◆文同论画:

意在笔先——胸有成竹

自然连贯——振笔直遂

捕捉灵感——少纵则逝

师法自然,重视整体形象的把握和创作灵感的捕捉

◆苏轼体会:

识其所以然而不能然——不学之过也

强调学习和实践。这样才能内外同一,心手相应。

“得其意”,“并得其法”—— 赞成文与可的画论主张和画竹技法。

与可画竹,起初自己并不看重。四方带着白绢来请他作画的人,在他的门口脚与脚互相踩踏。与可讨厌这种情况,就把白绢丢在地上骂道:“我将用这些白绢做袜子!”士大夫们流传着他的话,把它作为话柄。等与可从当洋州回来时,我正任徐州太守。与可写信给我说:“最近我告诉士大夫们说:‘我们墨竹这一派的代表人物,就在附近的彭城,你们可去求他画。’做袜子的材料该汇集到您那里去了。”

与可画竹,初不自贵重,四方之人持缣素而请者,足相蹑于其门。与可厌之,投诸地而骂曰:“吾将以为袜。”士大夫传之,以为口实。及与可自洋州还,而余为徐州。与可以书遗余曰:“近语士大夫,吾墨竹一派,近在彭城,可往求之。袜材当萃于子矣。”

贻人口实:

贻:遗留;口实:话柄。指做事或说话不小心,给人家留下话柄。

信末又写了一首诗,它的大概意思说:“打算用一段鹅溪产的绢,画出万尺长的寒竹。”我对与可说:“竹子长万尺,要用二百五十匹绢。我知道您懒得动笔,只希望得到这些绢罢了。”与可无话可答,就说:“我说错了,世上哪有万尺长的竹子呢?”我就证实它,回答他的诗说:”世上也有千寻长的竹子,月光洒落空庭照出的竹影就有这么长。”与可笑着说:“苏先生太会说了!但是(若有了)二百五十匹绢,我就用它们买些田地回家养老去了。”

书尾复写一诗,其略云:“拟将一段鹅溪绢,扫取寒梢万尺长。”予谓与可:“竹长万尺,当用绢二百五十匹,知公倦于笔砚,愿得此绢而已。”与可无以答,则曰:“吾言妄矣,世岂有万尺竹哉?”余因而实之,答其诗曰:“世间亦有千寻竹,月落庭空影许长。”与可笑曰:“苏子辩矣,然二百五十匹绢,吾将买田而归老焉。”

就把他画的《筼筜谷偃竹》送给我,说:“这竹子虽只有几尺高而已,但有高达万尺的气势。”筼筜谷在洋州,与可还叫我作《洋州三十咏》,《筼筜谷》是其中一首。我的诗中写道:“汉水的高竹如蓬草般贱,斧头哪曾放过笋子?估计太守清贫贪馋,把渭水边上千亩的竹笋都吃进肚里去了。”与可当天与妻子在筼筜谷游玩,煮笋作晚饭吃,打开信看到了这诗句,忍不住笑起来,把饭喷了一桌子。

因以所画《筼筜谷偃竹》遗予,曰:“此竹数尺耳,而有万尺之势。”筼筜谷在洋州,与可尝令予作《洋州三十咏》,《筼筜谷》其一也。予诗云:“汉川修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙。料得清贫馋太守,渭滨千亩在胸中。”与可是日与其妻游谷中,烧笋晚食,发函得诗,失笑喷饭满案。

形容因突然发笑而把嘴里的饭都喷出来的样子。常用“令人喷饭”来形容事情极其可笑。

第二段,苏轼回忆了文与可与竹子有关的三件事。

1、以绢为袜

2、绢画玩笑

3、诗戏太守

——蔑视权贵,淡薄名利,狂放不羁(为人)

——以小见大,重神轻形的美学思想(为画)

——为官清廉,不图享乐,喜爱竹笋(为官)

元丰二年正月二十日,与可没于陈州。是岁七月七日,予在湖州曝书画,见此竹,废卷而哭失声。昔曹孟德祭桥公文,有车过腹痛之语。而余亦载与可畴昔戏笑之言者,以见与可于予亲厚无间如此也。

元丰二年正月二十日,与可在陈州去世了。这年七月七日,我在湖州晒书画,看到这幅《筼筜谷偃竹》,放下画卷痛哭失声。从前曹孟德祭奠桥玄的文中,有如果乘车经过时不祭祀坟墓就要腹内疼痛的说法;我也记载了与可以前跟我开玩笑的话,用以见证与可跟我是这样亲近深厚没有隔膜啊。

文末作者借曹操与桥玄之事侧面反映了自己与文与可的亲密,这与文章主旨有何关联?

苏轼引用这个典故,借曹操祭桥玄的“戏笑之言”,来显示他们之间的“亲厚无间”,以喜衬悲,益见其悲,作者对逝者的追怀之深切、悼念之沉痛也就充分表现出来了。?

解读第三段:

此文作为纪念亡友的文章,对文与可表达了什么一种感情?

对他的去世极大的悲痛。

对他的艺术造诣的钦敬之情,

对他的为官清廉、淡泊名利、不图享乐的称赞

第一段重议论,第二段重叙述,简短的第三段则更富有绵长的抒情意味。该文信笔挥洒,舒展自如。文中有正论,有戏语,或引诗赋,或摘书牍,时而讲琐事,时而举典故,机变灵活,姿态横生。不过它虽然写得随便洒脱,纵横变化,但并不杂乱无章,散漫失纪,而是始终紧扣题目,紧扣文与可所画的《筼筜谷偃竹图》来展开文章。

总结艺术特色:

通过阅读苏文,我们应该从中汲取哪些启迪和教益?

感悟与思考

我们要在作任何一件事前,都要对预作之事认真分析,掌握客观事物的各种因素和条件,预先做好充分的思想和物质准备,对所要做的事“胸有成竹”,这样才能克服盲目性、无目的性和无把握性。

文本研习

本文记人、叙事、说理融为一体,作者的真正目的是什么?

“亲厚无间”

抒 情

说画竹理

记画竹人

叙画竹事

神聚

形散

散而不乱,气脉中贯

寄言同学:

画竹亦在画人,做人亦如作画:

人世多艰,事务繁杂,凡事做之前需全面考虑和安排,做起来才会沉着冷静,胜券在握,在汹涌的社会竞争洪流中奔腾不息,立于不败之地。胸有成竹,成功的机会就大了;

人生之路上,有恩师导航在前,有父母助澜在后,谆谆教诲切记,声声叮嘱莫烦,明白了他们讲的道理,赶快付诸实际行动,心手相应,成功的机会就多了。

胸有成竹 :原指画竹子要在心里有一幅竹子的形象。后比喻在做事之前已经拿定主意。【例】他回答老师的问题从容不迫,~

兔起鹘落 : 鹘:打猎用的鹰一类的猛禽。兔子刚跳起来,鹘就飞扑下去。比喻动作敏捷。也比喻绘画或写文章迅捷流畅。 。

少纵即逝 :纵:放;逝:消失。稍微一放松就消失了。形容时间或机会等很容易过去。?

庖丁解牛:庖丁:厨工;解:肢解分割。比喻经过反复实践,掌握了事物的客观规律,做事得心应手,运用自如。

轮扁斫轮 :轮扁:春秋时齐国有名的的造车工人;斫轮:用刀斧砍木制造车轮。指精湛的技艺。

成语积累

掌握重点词语

1、为《墨竹赋》以遗与可

2、投诸地而骂

3、以为口实

4、而读书者与之

5、余因而实之

6、月落庭空影许长:

7、近语士大夫:

8、因以所画《筼筜谷偃竹》遗予

9、而余亦载与可畴昔戏笑之言者

给与,馈赠。

兼词,之于。

话柄。

许可,答应。

证实。

代词,如此的,这样的。

动词,对某某说。

副词,就。

从前。

指出下列语句的通假字和古今异义词

1、 与可没与陈州

2、 少纵即逝矣

1、 初不自贵重

2、 月落庭空影许长

3、 废卷而哭失声

4、 吾将以为袜

5、 发函得诗

6、 而读书者与之

7、 以书遗余曰

通“殁”,死亡

通“稍”,稍微

古:以…为贵重 ;今,价值高

许,古:这样;今,也许

古:停下,放下;今,废弃

古:把……当作;今,认为

古:打开;今:发送

古:赞成;今:给

古:赠送;今:遗失

指出下列词类活用的现象

(1)吾将买田而归老焉

(2) 余因而实之

(3) 与可厌之??????????????????????

(4) 自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者

?????

(5) 初不自贵重

形容词做动词 ,老,养老

形容词做动词 ,实,证实

形容词做动词 ,厌,厌恶

名词作状语,蜩腹蛇腹,像蝉破壳而出,蛇腹长出鳞一样。 剑拔,像剑拔出鞘一样

意动用法 ,贵重,以…为贵重,觉得…贵重

“为”的意义和用法

1、今画者乃节节而为之

2、子由为《墨竹赋》以遗与可曰

3、余为徐州

4、而予以为有道者

5、吾将以为袜

(动词,描画,勾勒。)

(动词,写作)

(当、做,可译为到某地做官)

(动词,认为)

(以之为,把……当作…… )

1、今画者乃节节而为之

2、乃见其所欲画者

1、乃见其所欲画者

2、岂独得其意

3、而予亦悔其随之

“乃” “其”的意义和用法

副词,却 竟然

就是 就

代词,代“画家”

代词,他的

代词,自己

4、以追其所见

5、其所以然

6、岂独得其意

代词,代提到的事情

代词,代文与可

代词,代“画家”

“然” “以”“之”的意义和用法

1、 然 自视了然

???? 予不能然也

然二百五十匹绢

2、 以??因以所画筼筜谷偃竹遗予

与可以书遗予曰

吾将以为袜

3、 之 竹之始生

???? 一寸之萌耳

生而有之也

临事忽丧之

士大夫传之

而读书者与之

……的样子

做到

然而

把………

把……

把……当作

取消句子的独立性

结构助词,的

代词,代节叶

语气助词,补足音节

代词,指与可之言

代词,代轮扁讲的道理

1、识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。

2、子由为《墨竹赋》以遗与可曰

3、足相蹑于其门

4、自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。

5、故凡有见于中而操之不熟者

6、吾将以为袜

7、士大夫传之以为口实

8、四方之人持缣素而请者

9、故画竹必先得成竹于胸中?

10、轮扁,斫轮者也

11、岂复有竹乎:

12、世岂有万尺竹哉?

判断句

省略句

定语后置

状语后置

固定句式

岂……乎?:哪里……呢?

岂……哉?:哪里……呢?

省略句

省略句

判断句

判断句

状语后置

状语后置

文言句式

练习三翻译

1、今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎!

如今画竹的人竟然是一节节地画它,一叶叶地堆积它,(这样做)难道还会有完整的、活生生的竹子呢?

2、予不能然也,而心识其所以然。

我不能做到这样,但心里明白这样做的道理。

练习三翻译

3、平居自视了然而临事忽焉丧之,岂独竹乎??

平常自己认为很清楚,可事到临头忽然又忘记了,这种现象难道仅仅是画竹吗?

而予以为有道者,则非耶?”

我认为您是深知道理的人,难道不是吗?”

1、 自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。

2、 夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。

译:从蝉破壳而出、蛇长出鳞一样的状态,直至像剑

拔出鞘一样长到八尺高,都是一生长就有的。

译:既然心理已经明白这样做的道理,但不能做到这

样,是由于内外不一,心与手不相适应,没有学习的 过错。

翻译下列句子

3、 故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然,而临事忽焉丧之,岂独竹乎!

4、袜材当萃于子矣。

5、苏子辩矣,然二百五十匹,吾将买田而归老焉。

译:所以凡是在心中有了构思,但是做起来不熟练的,平常自己认为很清楚,可事到临头忽然又忘记了,这种现象难道仅仅是画竹才有吗?

译:做袜子的材料将汇集到您那里去了。

译:苏先生可真会说啊!但二百五十匹绢,我将用他们买些

田回家养老啊!

祝同学们:

学习进步!

再见!

同课章节目录