第14课《应有格物致知精神》课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 第14课《应有格物致知精神》课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-10 19:12:18 | ||

图片预览

文档简介

整体感知

朗读课文,说说课文论述的话题是什么,作者的观点是怎样的?理清作者从几个方面来谈问题的。

有人说中国的孩子“高分低能”“会读书不会研究”缺乏创新精神和实践动手能力。问题出在哪里呢?丁肇中教授的文章会给我们极大的启发。

一、新课导入

应有格物致知精神

丁肇中

背景资料

受传统教育的影响,我国基础教育有点过于注重基础知识和基本技能的训练,而忽视对学生创新精神和实践能力的培养,致使学生高分低能。这已不能适应社会、时代发展的需要,鉴于此,著名科学家丁肇中根据现代学术的发展和个人经验,并联系传统文化背景和我国的现状向我们提出了忠告:应有格物致知精神。

学习目标

1、积累生字、生词和与作者相关的文学常识;

2、领会“格物致知”的含义;

3、学习本文“举例子、讲道理” 的论证方法;

4、联系学习实际,培养科学实验精神。

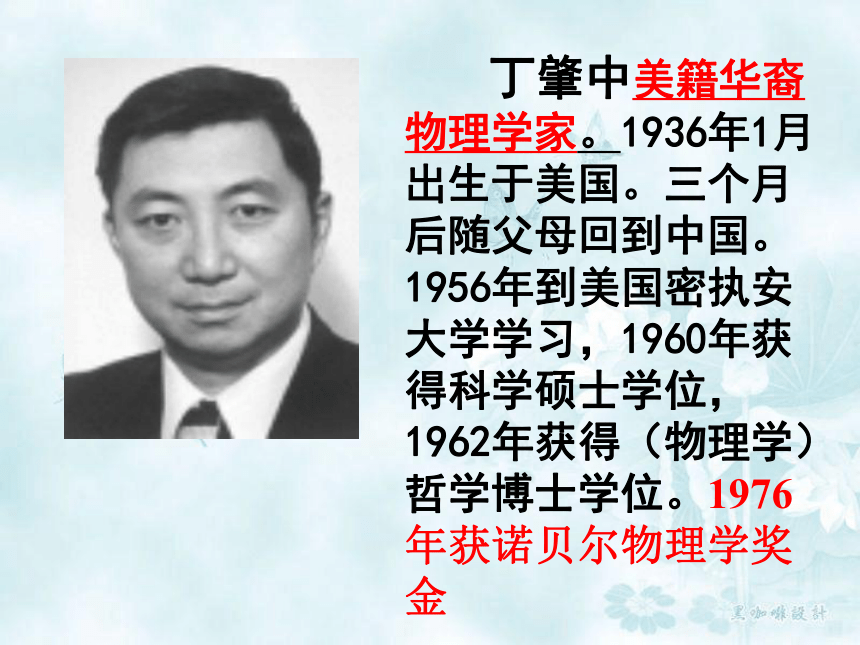

丁肇中美籍华裔物理学家。1936年1月出生于美国。三个月后随父母回到中国。1956年到美国密执安大学学习,1960年获得科学硕士学位,1962年获得(物理学)哲学博士学位。1976年获诺贝尔物理学奖金

读准字音

丁肇zhào中 测cè量

彷páng徨huáng 关键jiàn

不知所措cuò 儒rú家

致zhì知 袖xiù手旁观

修xiū身 诚chéng意yì

华裔yì 怡 yí情

凳dèng子 栽zāi种

学术权quán威 一帆fān风顺

学习词语

瞭望liào wàng登高远望。

缅怀miǎn huái指远怀;追念;怀念。

探察tàn chá探听查看。

探讨tàn tǎo探究讨论。

检讨jiǎn tǎo一般指对自己的过错作出反省或者自我批评,也指查看或搜检。彷

徨páng huáng 走来走去,犹豫不决,不知往哪个方向去。

激变jī biàn急剧变化。?

格物致知gé wù zhì zhī探察事物,获得知识。

袖手旁观xiù shǒu páng guān把手笼在袖子里,在一旁观看。比喻置身事外,既不过问,也不协助别人。

不知所措bù zhī suǒ cuò不知道怎么办才好。形容处境为难或心神慌乱。措:安置,处理。

听读课文,整体感知:

1、作者怎样解释“格物致知”?

2、本文的论点是什么?

3、本文的结论是什么?

4、理清课文结构

什么叫“格物”和“致知”?课文中作了解释,请找出来。

整体感知

从探察物体而得到知识。

格:探察、探究。

物:物体、事物。

致:达到、得到。

“格物致知”语出《礼记.大学》:“致知在格物,物格而后知至。” “格物”就是推究事物的原理,“致知”就是获得知识。前者是后者的手段,后者是前者的目的。

本文的论点是什么?

应有格物致知精神。(课题即是论点)

本文的结论是什么?

希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

请按照

“提出问题——分析问题——解决问题”的结构给全文划分层次并归纳意思。

分析结构

第一部分(l~2段):提出问题。中国学生应该怎样了解自然科学?格物致知

第二部分(3~12段):分析问题。分析中国教育不重视格物致知的社会根源。

第三部分:(13段)解决问题。强调我们需要培养实验的精神的意义并对我们这一代提出希望。

1、丁肇中教授在文章中指出中国学生应该怎样了解自然科学?

应有格物致知精神。

2、“格物致知”的含义是什么?

丁教授引用"格物致知"的意思是从探察物体而得到知识。也就是通过实验得到知识。

自主学习

3、“格物致知”在《大学》里早已提到,这种精神在中国传统教育里是否得到了大力传扬?为什么?

传统的中国教育不重视真正的格物和致知,即自然科学的实验精神。

原因是:传统的中国教育的目的“并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度”,埋没了格物致知的真正意义。

但是:转折,强调了传统的中国教育中

存在的弊端

道理论证:再次引用《大学》中的话,指出传统的中国教育埋没了格物致知的真正意义。

4、《大学》里讲的格物致知的目的是什么?

目的是诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

5、这个目的与丁教授讲的格物致知的目的一样不一样?

不一样。丁教授讲的目的是通过实验得到新知识。这才是格物致知的真正意义。

6、第4段举王阳明“格物”失败的例子证明了什么?

王阳明的“格物”实是“格已”,而不是研究万物的道理,这是无用的,不能适用于现在的世界的。证明传统的中国教育的目的是不正确。

(传统的中国教育并不重视真正的格物致知。)举例论证

第二课时

科学发展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

1、实验精神(“格物致知”精神)为什么很重要?应该怎样进行实验?

1.实验的过程不是消极的观察,而是积极的探测。

2.实验不是毫无选择的测量,它需要有细致具体的计划。要有一个适当的目标。

你能举一些例子吗?

2.一个成功的实验者应该具备怎样的素质?它们之间有何联系?

一个成功的实验需要的是眼光、勇气和毅力。

选择正确的目标

开展实验

坚持完成实验

3、既然实验精神如此重要,当今的中国学生是否很重视它了呢?为什么?

1.中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象思维而不愿动手。

2.误以为埋头读书可以应付一切,结果对实际毫无帮助。

以自己的经历为例(事实论证)

4、写中国学生存在的问题有何用意?

指出高分低能现象的根源,从反面论证了科学实验精神的重要性。

5、传统儒家“格物”“致知”的途径或态度是什么?这样做的依据是什么?这种做法对中国一些读书人继续支配的具体表现是什么?

(1)传统儒家“格物”以“致知”的途径是自我检讨(或:哲理的清谈);

(2)这样做的依据是:真理是由圣人领悟并传给一般人,研究圣人之经书即可得到真理;

(3)继续支配中国一些学生的表现是:①大都偏向于理论而轻视实验。②偏向抽象的思维而不愿动手。

6、格物致知精神仅仅应用于自然科学研究吗?

不论是研究自然科学,研究人文科学,还是在个人行动上,都不可缺少。

7.格物致知真正的意义是什么?(用课文原话回答。)

第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;

第二,探索的过程不是消极的袖手旁观,而是有想象力的有计划的探索。

论证思路

一、论点:应有格物致知精神

三、论证方法:举例论证 . 道理论证

二、论证结构:

分析问题

得出结论

必须重视格物致知精神

(3---12)

(13)

提出论题

首先,指出传统教育的弊端。

然后,分析科学上的实验精神的重要性。

接着,指出当今的中国学生依然轻视实验精神。

(1---2)

谈谈中国学生应该怎样学习自然科学。

自主学习3

1、作者举了哪些事例、讲了哪些道理来阐明观点?

【1】王阳明的事例;

【2】种竹子的实验;

【3】作者本人的经历;

彼此联系,互相对比

2、作者主要是从哪些方面来说明实验精神在科学上的重要性的?

【1】科学发展的历史;

【2】实验的过程;

【3】中国学生“大都偏向理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手”的弱点。

3、第12段举我个人的经验证明了什么?这是什么论证?

【1】举我个人的经验证明光“用功”埋头读书,对于实际的需要毫无帮助;

【2】属于举例论证。

4、课文说:“中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措了。”讨论一下,这是不是符合实际?如果是,应该怎样改进?

符合实际。有些同学之所以高分低能,是由于在传统教育的背景下,加上应试教育的影响,“偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手”,因此考试得高分,要搞研究或者需要动手时,就不知所措了。我们要转变观念,对格物致知有新的认识和思考,使实验精神真正成为中国文化的一部分,在具有扎实的基础知识和基本技能的同时,还要培养实践能力和创新精神。

5、文中说“我们需要培养实验的精神。就是说,不管研究科学,研究人文学,或者在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。”想一想,在“个人行动上 ”为什么也要重视实验精神呢?

个人行动不是盲目的行动,总要有一定的思想、一定的理念做指导。这思想、理念,也“不能盲目地接受过去认定的真理,也不能等待学‘学术权威’的指示”,那就需要在实践中培养自己的判断能力。

6、这篇文章论述的问题有什么现实意义?

众所周知,我国基础教育的优点是注重基础知识和基本技能教学,缺点是忽视培养学生的创新精神和实践能力。在当前社会中,这个缺点甚至可以说是致命伤,它使我们的学生不能适应时代的需要,因而影响到民族的振兴和国家的前途。当然,这个缺点也不是哪一天突然形成的,它有久远的文化背景,并与当前的考试体制有关。要克服这个缺点,任重而道远。

拓展练习

1、读了这篇文章,你认为在日常生活中应如何培养格物致知的精神?

应克服只空想只动脑而不动手的学习习惯;克服想当然的毛病,培养“知其然更要知其所以然”的探究精神。

小结

1、思路清晰,说理缜密;

2、风格朴实,说理方法灵活。

【1】引经据典;

【2】事例论证和道理论证相结合;

【3】运用对比。

中心思想

本文由文化典籍引出观点,以王阳明和自己的实例为依据,论证了格物致知的意义,号召中国学生应有真正的格物致知精神,才能对世界有所贡献。

耳闻之不如目见之,目见之不如足践之, 足践之不如手辨之。 ——刘向

(意思:耳朵听说一件事,不如亲眼看见; 亲眼看见一件事,不如亲自尝试; 亲自尝试一件事,不如亲手操作。)

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 ——陆游

一切推理都必须从观察与实验中来。 ——伽利略

除了实验之外,没有别的办法可以识别错误。

——狄德罗

拓展延伸

积累有关实验的名言

阅读感悟

本文促使我们思考今天的教育。在我们身边,“高分低能”的现象普遍存在:考起试来得心应手,处理实际问题时却束手无策。所以,我们在学习中应多动手实践,重视实验精神,培养创新精神。

朗读课文,说说课文论述的话题是什么,作者的观点是怎样的?理清作者从几个方面来谈问题的。

有人说中国的孩子“高分低能”“会读书不会研究”缺乏创新精神和实践动手能力。问题出在哪里呢?丁肇中教授的文章会给我们极大的启发。

一、新课导入

应有格物致知精神

丁肇中

背景资料

受传统教育的影响,我国基础教育有点过于注重基础知识和基本技能的训练,而忽视对学生创新精神和实践能力的培养,致使学生高分低能。这已不能适应社会、时代发展的需要,鉴于此,著名科学家丁肇中根据现代学术的发展和个人经验,并联系传统文化背景和我国的现状向我们提出了忠告:应有格物致知精神。

学习目标

1、积累生字、生词和与作者相关的文学常识;

2、领会“格物致知”的含义;

3、学习本文“举例子、讲道理” 的论证方法;

4、联系学习实际,培养科学实验精神。

丁肇中美籍华裔物理学家。1936年1月出生于美国。三个月后随父母回到中国。1956年到美国密执安大学学习,1960年获得科学硕士学位,1962年获得(物理学)哲学博士学位。1976年获诺贝尔物理学奖金

读准字音

丁肇zhào中 测cè量

彷páng徨huáng 关键jiàn

不知所措cuò 儒rú家

致zhì知 袖xiù手旁观

修xiū身 诚chéng意yì

华裔yì 怡 yí情

凳dèng子 栽zāi种

学术权quán威 一帆fān风顺

学习词语

瞭望liào wàng登高远望。

缅怀miǎn huái指远怀;追念;怀念。

探察tàn chá探听查看。

探讨tàn tǎo探究讨论。

检讨jiǎn tǎo一般指对自己的过错作出反省或者自我批评,也指查看或搜检。彷

徨páng huáng 走来走去,犹豫不决,不知往哪个方向去。

激变jī biàn急剧变化。?

格物致知gé wù zhì zhī探察事物,获得知识。

袖手旁观xiù shǒu páng guān把手笼在袖子里,在一旁观看。比喻置身事外,既不过问,也不协助别人。

不知所措bù zhī suǒ cuò不知道怎么办才好。形容处境为难或心神慌乱。措:安置,处理。

听读课文,整体感知:

1、作者怎样解释“格物致知”?

2、本文的论点是什么?

3、本文的结论是什么?

4、理清课文结构

什么叫“格物”和“致知”?课文中作了解释,请找出来。

整体感知

从探察物体而得到知识。

格:探察、探究。

物:物体、事物。

致:达到、得到。

“格物致知”语出《礼记.大学》:“致知在格物,物格而后知至。” “格物”就是推究事物的原理,“致知”就是获得知识。前者是后者的手段,后者是前者的目的。

本文的论点是什么?

应有格物致知精神。(课题即是论点)

本文的结论是什么?

希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

请按照

“提出问题——分析问题——解决问题”的结构给全文划分层次并归纳意思。

分析结构

第一部分(l~2段):提出问题。中国学生应该怎样了解自然科学?格物致知

第二部分(3~12段):分析问题。分析中国教育不重视格物致知的社会根源。

第三部分:(13段)解决问题。强调我们需要培养实验的精神的意义并对我们这一代提出希望。

1、丁肇中教授在文章中指出中国学生应该怎样了解自然科学?

应有格物致知精神。

2、“格物致知”的含义是什么?

丁教授引用"格物致知"的意思是从探察物体而得到知识。也就是通过实验得到知识。

自主学习

3、“格物致知”在《大学》里早已提到,这种精神在中国传统教育里是否得到了大力传扬?为什么?

传统的中国教育不重视真正的格物和致知,即自然科学的实验精神。

原因是:传统的中国教育的目的“并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度”,埋没了格物致知的真正意义。

但是:转折,强调了传统的中国教育中

存在的弊端

道理论证:再次引用《大学》中的话,指出传统的中国教育埋没了格物致知的真正意义。

4、《大学》里讲的格物致知的目的是什么?

目的是诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

5、这个目的与丁教授讲的格物致知的目的一样不一样?

不一样。丁教授讲的目的是通过实验得到新知识。这才是格物致知的真正意义。

6、第4段举王阳明“格物”失败的例子证明了什么?

王阳明的“格物”实是“格已”,而不是研究万物的道理,这是无用的,不能适用于现在的世界的。证明传统的中国教育的目的是不正确。

(传统的中国教育并不重视真正的格物致知。)举例论证

第二课时

科学发展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

1、实验精神(“格物致知”精神)为什么很重要?应该怎样进行实验?

1.实验的过程不是消极的观察,而是积极的探测。

2.实验不是毫无选择的测量,它需要有细致具体的计划。要有一个适当的目标。

你能举一些例子吗?

2.一个成功的实验者应该具备怎样的素质?它们之间有何联系?

一个成功的实验需要的是眼光、勇气和毅力。

选择正确的目标

开展实验

坚持完成实验

3、既然实验精神如此重要,当今的中国学生是否很重视它了呢?为什么?

1.中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象思维而不愿动手。

2.误以为埋头读书可以应付一切,结果对实际毫无帮助。

以自己的经历为例(事实论证)

4、写中国学生存在的问题有何用意?

指出高分低能现象的根源,从反面论证了科学实验精神的重要性。

5、传统儒家“格物”“致知”的途径或态度是什么?这样做的依据是什么?这种做法对中国一些读书人继续支配的具体表现是什么?

(1)传统儒家“格物”以“致知”的途径是自我检讨(或:哲理的清谈);

(2)这样做的依据是:真理是由圣人领悟并传给一般人,研究圣人之经书即可得到真理;

(3)继续支配中国一些学生的表现是:①大都偏向于理论而轻视实验。②偏向抽象的思维而不愿动手。

6、格物致知精神仅仅应用于自然科学研究吗?

不论是研究自然科学,研究人文科学,还是在个人行动上,都不可缺少。

7.格物致知真正的意义是什么?(用课文原话回答。)

第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;

第二,探索的过程不是消极的袖手旁观,而是有想象力的有计划的探索。

论证思路

一、论点:应有格物致知精神

三、论证方法:举例论证 . 道理论证

二、论证结构:

分析问题

得出结论

必须重视格物致知精神

(3---12)

(13)

提出论题

首先,指出传统教育的弊端。

然后,分析科学上的实验精神的重要性。

接着,指出当今的中国学生依然轻视实验精神。

(1---2)

谈谈中国学生应该怎样学习自然科学。

自主学习3

1、作者举了哪些事例、讲了哪些道理来阐明观点?

【1】王阳明的事例;

【2】种竹子的实验;

【3】作者本人的经历;

彼此联系,互相对比

2、作者主要是从哪些方面来说明实验精神在科学上的重要性的?

【1】科学发展的历史;

【2】实验的过程;

【3】中国学生“大都偏向理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手”的弱点。

3、第12段举我个人的经验证明了什么?这是什么论证?

【1】举我个人的经验证明光“用功”埋头读书,对于实际的需要毫无帮助;

【2】属于举例论证。

4、课文说:“中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措了。”讨论一下,这是不是符合实际?如果是,应该怎样改进?

符合实际。有些同学之所以高分低能,是由于在传统教育的背景下,加上应试教育的影响,“偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手”,因此考试得高分,要搞研究或者需要动手时,就不知所措了。我们要转变观念,对格物致知有新的认识和思考,使实验精神真正成为中国文化的一部分,在具有扎实的基础知识和基本技能的同时,还要培养实践能力和创新精神。

5、文中说“我们需要培养实验的精神。就是说,不管研究科学,研究人文学,或者在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。”想一想,在“个人行动上 ”为什么也要重视实验精神呢?

个人行动不是盲目的行动,总要有一定的思想、一定的理念做指导。这思想、理念,也“不能盲目地接受过去认定的真理,也不能等待学‘学术权威’的指示”,那就需要在实践中培养自己的判断能力。

6、这篇文章论述的问题有什么现实意义?

众所周知,我国基础教育的优点是注重基础知识和基本技能教学,缺点是忽视培养学生的创新精神和实践能力。在当前社会中,这个缺点甚至可以说是致命伤,它使我们的学生不能适应时代的需要,因而影响到民族的振兴和国家的前途。当然,这个缺点也不是哪一天突然形成的,它有久远的文化背景,并与当前的考试体制有关。要克服这个缺点,任重而道远。

拓展练习

1、读了这篇文章,你认为在日常生活中应如何培养格物致知的精神?

应克服只空想只动脑而不动手的学习习惯;克服想当然的毛病,培养“知其然更要知其所以然”的探究精神。

小结

1、思路清晰,说理缜密;

2、风格朴实,说理方法灵活。

【1】引经据典;

【2】事例论证和道理论证相结合;

【3】运用对比。

中心思想

本文由文化典籍引出观点,以王阳明和自己的实例为依据,论证了格物致知的意义,号召中国学生应有真正的格物致知精神,才能对世界有所贡献。

耳闻之不如目见之,目见之不如足践之, 足践之不如手辨之。 ——刘向

(意思:耳朵听说一件事,不如亲眼看见; 亲眼看见一件事,不如亲自尝试; 亲自尝试一件事,不如亲手操作。)

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 ——陆游

一切推理都必须从观察与实验中来。 ——伽利略

除了实验之外,没有别的办法可以识别错误。

——狄德罗

拓展延伸

积累有关实验的名言

阅读感悟

本文促使我们思考今天的教育。在我们身边,“高分低能”的现象普遍存在:考起试来得心应手,处理实际问题时却束手无策。所以,我们在学习中应多动手实践,重视实验精神,培养创新精神。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读