第4、5章 万有引力定律及航天 科学进步无止境核心考点突破 Word版含解析

文档属性

| 名称 | 第4、5章 万有引力定律及航天 科学进步无止境核心考点突破 Word版含解析 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 255.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-03-11 08:21:20 | ||

图片预览

文档简介

核心考点突破

一、 卫星的变轨问题

【典例1】(多选)人造飞船发射到距地面为200 km的近地轨道上做圆周运动,然后进入近地点为200 km,远地点为1 340 km 的椭圆轨道,在飞行第7圈的时候,飞船从椭圆轨道运行到以地球中心和远地点间距离为半径的圆形轨道上,如图所示,下列说法中正确的是 ( )

A.飞船在Q点的万有引力大于该点所需的向心力

B.飞船在P点沿轨道2运动时的万有引力大于该点所需的向心力

C.飞船在轨道1上Q的速度小于在轨道2上Q的速度

D.飞船在轨道2上P的加速度大于在轨道3上P的加速度

【解析】选B、C。飞船在轨道2上运行,在近地点Q处飞船速度较大,相对于以近地点到地球球心的距离为半径的轨道做离心运动,说明飞船在该点所受的万有引力小于在该点所需的向心力,则A错误;在远地点P处飞船的速度较小,沿轨道2运动时,飞船做向心运动,说明飞船在该点所受的万有引力大于在该点所需的向心力,则B正确;当飞船在轨道1上运动到Q点时,飞船向后喷气使飞船加速,万有引力提供飞船绕地球做圆周运动的向心力不足,飞船将沿椭圆轨道做离心运动,运行到轨道2上,C项正确;飞船运行到P点,不论在轨道2还是在轨道3上,所受的万有引力大小相等,且方向均与线速度垂直,故飞船在两轨道上的P点加速度等大,则D错误。故选B、C。

【方法技巧】卫星变轨问题的分析方法与技巧

(1)卫星发射与回收过程的基本原理

发射卫星时,可以先将卫星发送到近地轨道1,使其绕地球做匀速圆周运动,速率为v1;变轨时在Q点点火加速,短时间内将速率由v1增加到v2,使卫星进入椭圆形的转移轨道2;卫星运行到远地点P时的速率为v3;此时进行第二次点火加速,在短时间内将速率由v3增加到v4,使卫星进入同步轨道3,绕地球做匀速圆周运动。

(2)卫星在各轨道上的线速度大小的关系

设1、2轨道卫星经过Q点时线速度分别是v1、v2,2、3轨道卫星经过P点时线速度分别是v3、v4,根据发射原理,1轨道稳定运行的卫星需要加速才能进入2轨道,所以v2>v1。在2轨道卫星由近地点Q到远地点P运动时机械能守恒,动能转化为重力势能,故v2>v3。根据G=m得v=,由于r3>r1,故v1>v4。在2轨道运动到远地点P时,卫星点火加速由v3加速到v4,综上所述v2>v1>v4>v3。

(3)卫星在不同轨道上的加速度只与它们到达中心天体的距离有关,跟轨道的状态无关。

1、2轨道卫星经过Q点时加速度的大小相同;

2、3轨道卫星经过P点时加速度的大小也相同。

(4)卫星在整个发射过程能量的变化规律

卫星动能越远越小;重力势能越远越大。

(5)在1、2、3轨道上周期的大小由半径(圆轨道)或半长轴(椭圆轨道)决定。

【素养训练】

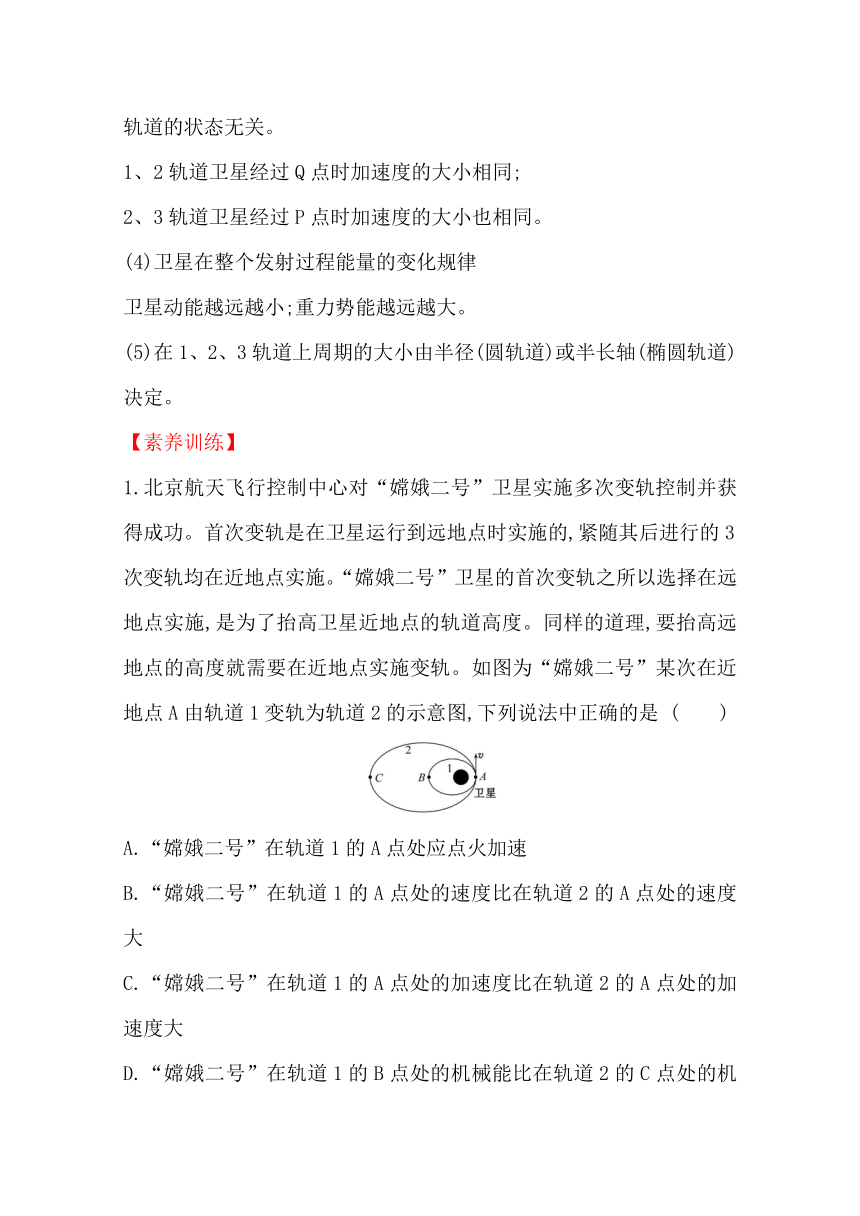

1.北京航天飞行控制中心对“嫦娥二号”卫星实施多次变轨控制并获得成功。首次变轨是在卫星运行到远地点时实施的,紧随其后进行的3次变轨均在近地点实施。“嫦娥二号”卫星的首次变轨之所以选择在远地点实施,是为了抬高卫星近地点的轨道高度。同样的道理,要抬高远地点的高度就需要在近地点实施变轨。如图为“嫦娥二号”某次在近地点A由轨道1变轨为轨道2的示意图,下列说法中正确的是 ( )

A.“嫦娥二号”在轨道1的A点处应点火加速

B.“嫦娥二号”在轨道1的A点处的速度比在轨道2的A点处的速度大

C.“嫦娥二号”在轨道1的A点处的加速度比在轨道2的A点处的加速度大

D.“嫦娥二号”在轨道1的B点处的机械能比在轨道2的C点处的机械能大

【解析】选A。卫星要由轨道1变轨到轨道2,需在A处做离心运动,应加速使其做圆周运动所需向心力m大于地球所能提供的万有引力G,故A正确,B错误;G=ma,卫星在不同轨道同一点处的加速度大小相等,C项错误;卫星由轨道1变轨到轨道2,发动机对卫星做正功,卫星的机械能增加,D项错误。故选A。

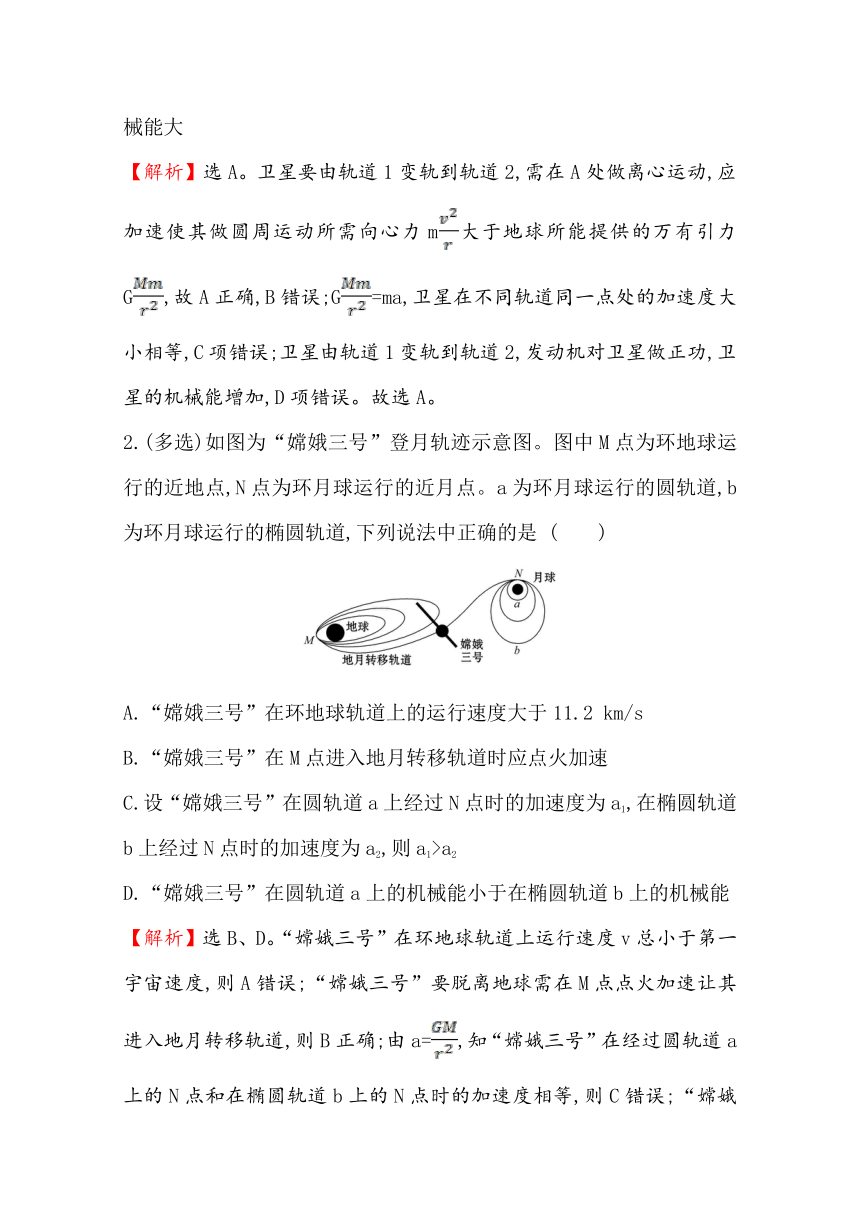

2.(多选)如图为“嫦娥三号”登月轨迹示意图。图中M点为环地球运行的近地点,N点为环月球运行的近月点。a为环月球运行的圆轨道,b为环月球运行的椭圆轨道,下列说法中正确的是 ( )

A.“嫦娥三号”在环地球轨道上的运行速度大于11.2 km/s

B.“嫦娥三号”在M点进入地月转移轨道时应点火加速

C.设“嫦娥三号”在圆轨道a上经过N点时的加速度为a1,在椭圆轨道b上经过N点时的加速度为a2,则a1>a2

D.“嫦娥三号”在圆轨道a上的机械能小于在椭圆轨道b上的机械能

【解析】选B、D。“嫦娥三号”在环地球轨道上运行速度v总小于第一宇宙速度,则A错误;“嫦娥三号”要脱离地球需在M点点火加速让其进入地月转移轨道,则B正确;由a=,知“嫦娥三号”在经过圆轨道a上的N点和在椭圆轨道b上的N点时的加速度相等,则C错误;“嫦娥三号”要从b轨道转移到a轨道需要减速,机械能减小,则D正确。

二、双星和多星模型

【典例2】(多选)宇宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转,称之为双星系统,设某双星系统绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如图所示。若AOA.星球A的向心力一定大于B的向心力

B.星球A的线速度一定大于B的线速度

C.星球A的质量一定大于B的质量

D.双星的总质量一定,双星之间的距离越大,其转动周期越大

【解析】选C、D。双星靠相互间的万有引力提供向心力,知向心力大小相等,故A错误;双星的角速度相等,由v=ωr知,星球A的线速度一定小于星球B的线速度,故B错误;设A、B恒星的质量分别为m1和m2,做圆周运动半径分别为r1、r2,角速度分别为ω1、ω2。根据题意有ω1=ω2= ①

r1+r2=L ②

根据万有引力定律和牛顿定律,

有G=m1()2r1 ③

G=m2()2r2 ④

得= ⑤

联立上式可得G=ω2(r1+r2)=ω2L

得m1+m2= ⑥

由⑤可知m1>m2,故C正确;由⑥可知双星的总质量一定,双星之间的距离越大,其转动周期越大,D正确。故选C、D。

【方法技巧】双星系统分析方法

1.模型构建

在天体运动中,将两颗彼此相距较近,且在相互之间万有引力作用下绕两者连线上的某点做周期相同的匀速圆周运动的行星称为双星。

2.模型特点

如图所示为质量分别是m1和m2的两颗相距较近的恒星。它们间的距离为L。此双星问题的特点是:

(1)两星的运行轨道为同心圆,圆心是它们之间连线上的某一点。

(2)两星的向心力大小相等,由它们间的万有引力提供。

(3)两星的运动周期、角速度相同。

(4)两星的运动半径之和等于它们间的距离,即r1+r2=L。

3.双星问题的两个结论

(1)运动半径:=,即某恒星的运动半径与其质量成反比。

(2)质量之和:两恒星的质量之和m1+m2=。

【素养训练】

(多选)

科学家通过欧航局天文望远镜在一个河外星系中,发现了一对相互环绕旋转的超大质量双黑洞系统,如图所示。这也是天文学家首次在正常星系中发现超大质量双黑洞。这对验证宇宙学与星系演化模型、广义相对论在极端条件下的适应性等都具有十分重要的意义。若图中双黑洞的质量分别为M1和M2,双黑洞间距离为L,它们以两者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,引力常量为G。根据所学知识,下列选项正确的是 ( )

A.双黑洞的轨道半径之比r1∶r2=M2∶M1

B.双黑洞的线速度之比v1∶v2=M1∶M2

C.双黑洞的向心加速度之比a1∶a2=M1∶M2

D.它们的运动周期为T=2π

【解析】选A、D。双黑洞做圆周运动的向心力由它们之间的万有引力提供,向心力大小相等,由G=M1r1ω2=M2r2ω2,得双黑洞的轨道半径之比r1∶r2=M2∶M1,选项A正确;由v=ωr得双黑洞的线速度之比v1∶v2=r1∶r2=M2∶M1,选项B错误;由a=ω2r得双黑洞的向心加速度之比为a1∶a2=r1∶r2=M2∶M1,选项C错误;由G=M1r1()2、G=M2r2()2和r1+r2=L得T=2π,选项D正确。

【补偿训练】

引力波现在终于被人们用实验证实,爱因斯坦的预言成为科学真理。早在70年代有科学家发现高速转动的双星,可能由于辐射引力波而使质量缓慢变小,观测到周期在缓慢减小,则该双星间的距离将 ( )

A.变大

B.变小

C.不变

D.可能变大也可能变小

【解析】选B。双星靠相互间的万有引力提供向心力,有:

G=m1()2r1

G=m2()2r2

计算得出m1+m2=,

计算得出T=,

r=

由于质量减小,周期减小,双星间的距离将减小,B正确。故选B。

一、 卫星的变轨问题

【典例1】(多选)人造飞船发射到距地面为200 km的近地轨道上做圆周运动,然后进入近地点为200 km,远地点为1 340 km 的椭圆轨道,在飞行第7圈的时候,飞船从椭圆轨道运行到以地球中心和远地点间距离为半径的圆形轨道上,如图所示,下列说法中正确的是 ( )

A.飞船在Q点的万有引力大于该点所需的向心力

B.飞船在P点沿轨道2运动时的万有引力大于该点所需的向心力

C.飞船在轨道1上Q的速度小于在轨道2上Q的速度

D.飞船在轨道2上P的加速度大于在轨道3上P的加速度

【解析】选B、C。飞船在轨道2上运行,在近地点Q处飞船速度较大,相对于以近地点到地球球心的距离为半径的轨道做离心运动,说明飞船在该点所受的万有引力小于在该点所需的向心力,则A错误;在远地点P处飞船的速度较小,沿轨道2运动时,飞船做向心运动,说明飞船在该点所受的万有引力大于在该点所需的向心力,则B正确;当飞船在轨道1上运动到Q点时,飞船向后喷气使飞船加速,万有引力提供飞船绕地球做圆周运动的向心力不足,飞船将沿椭圆轨道做离心运动,运行到轨道2上,C项正确;飞船运行到P点,不论在轨道2还是在轨道3上,所受的万有引力大小相等,且方向均与线速度垂直,故飞船在两轨道上的P点加速度等大,则D错误。故选B、C。

【方法技巧】卫星变轨问题的分析方法与技巧

(1)卫星发射与回收过程的基本原理

发射卫星时,可以先将卫星发送到近地轨道1,使其绕地球做匀速圆周运动,速率为v1;变轨时在Q点点火加速,短时间内将速率由v1增加到v2,使卫星进入椭圆形的转移轨道2;卫星运行到远地点P时的速率为v3;此时进行第二次点火加速,在短时间内将速率由v3增加到v4,使卫星进入同步轨道3,绕地球做匀速圆周运动。

(2)卫星在各轨道上的线速度大小的关系

设1、2轨道卫星经过Q点时线速度分别是v1、v2,2、3轨道卫星经过P点时线速度分别是v3、v4,根据发射原理,1轨道稳定运行的卫星需要加速才能进入2轨道,所以v2>v1。在2轨道卫星由近地点Q到远地点P运动时机械能守恒,动能转化为重力势能,故v2>v3。根据G=m得v=,由于r3>r1,故v1>v4。在2轨道运动到远地点P时,卫星点火加速由v3加速到v4,综上所述v2>v1>v4>v3。

(3)卫星在不同轨道上的加速度只与它们到达中心天体的距离有关,跟轨道的状态无关。

1、2轨道卫星经过Q点时加速度的大小相同;

2、3轨道卫星经过P点时加速度的大小也相同。

(4)卫星在整个发射过程能量的变化规律

卫星动能越远越小;重力势能越远越大。

(5)在1、2、3轨道上周期的大小由半径(圆轨道)或半长轴(椭圆轨道)决定。

【素养训练】

1.北京航天飞行控制中心对“嫦娥二号”卫星实施多次变轨控制并获得成功。首次变轨是在卫星运行到远地点时实施的,紧随其后进行的3次变轨均在近地点实施。“嫦娥二号”卫星的首次变轨之所以选择在远地点实施,是为了抬高卫星近地点的轨道高度。同样的道理,要抬高远地点的高度就需要在近地点实施变轨。如图为“嫦娥二号”某次在近地点A由轨道1变轨为轨道2的示意图,下列说法中正确的是 ( )

A.“嫦娥二号”在轨道1的A点处应点火加速

B.“嫦娥二号”在轨道1的A点处的速度比在轨道2的A点处的速度大

C.“嫦娥二号”在轨道1的A点处的加速度比在轨道2的A点处的加速度大

D.“嫦娥二号”在轨道1的B点处的机械能比在轨道2的C点处的机械能大

【解析】选A。卫星要由轨道1变轨到轨道2,需在A处做离心运动,应加速使其做圆周运动所需向心力m大于地球所能提供的万有引力G,故A正确,B错误;G=ma,卫星在不同轨道同一点处的加速度大小相等,C项错误;卫星由轨道1变轨到轨道2,发动机对卫星做正功,卫星的机械能增加,D项错误。故选A。

2.(多选)如图为“嫦娥三号”登月轨迹示意图。图中M点为环地球运行的近地点,N点为环月球运行的近月点。a为环月球运行的圆轨道,b为环月球运行的椭圆轨道,下列说法中正确的是 ( )

A.“嫦娥三号”在环地球轨道上的运行速度大于11.2 km/s

B.“嫦娥三号”在M点进入地月转移轨道时应点火加速

C.设“嫦娥三号”在圆轨道a上经过N点时的加速度为a1,在椭圆轨道b上经过N点时的加速度为a2,则a1>a2

D.“嫦娥三号”在圆轨道a上的机械能小于在椭圆轨道b上的机械能

【解析】选B、D。“嫦娥三号”在环地球轨道上运行速度v总小于第一宇宙速度,则A错误;“嫦娥三号”要脱离地球需在M点点火加速让其进入地月转移轨道,则B正确;由a=,知“嫦娥三号”在经过圆轨道a上的N点和在椭圆轨道b上的N点时的加速度相等,则C错误;“嫦娥三号”要从b轨道转移到a轨道需要减速,机械能减小,则D正确。

二、双星和多星模型

【典例2】(多选)宇宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转,称之为双星系统,设某双星系统绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如图所示。若AO

B.星球A的线速度一定大于B的线速度

C.星球A的质量一定大于B的质量

D.双星的总质量一定,双星之间的距离越大,其转动周期越大

【解析】选C、D。双星靠相互间的万有引力提供向心力,知向心力大小相等,故A错误;双星的角速度相等,由v=ωr知,星球A的线速度一定小于星球B的线速度,故B错误;设A、B恒星的质量分别为m1和m2,做圆周运动半径分别为r1、r2,角速度分别为ω1、ω2。根据题意有ω1=ω2= ①

r1+r2=L ②

根据万有引力定律和牛顿定律,

有G=m1()2r1 ③

G=m2()2r2 ④

得= ⑤

联立上式可得G=ω2(r1+r2)=ω2L

得m1+m2= ⑥

由⑤可知m1>m2,故C正确;由⑥可知双星的总质量一定,双星之间的距离越大,其转动周期越大,D正确。故选C、D。

【方法技巧】双星系统分析方法

1.模型构建

在天体运动中,将两颗彼此相距较近,且在相互之间万有引力作用下绕两者连线上的某点做周期相同的匀速圆周运动的行星称为双星。

2.模型特点

如图所示为质量分别是m1和m2的两颗相距较近的恒星。它们间的距离为L。此双星问题的特点是:

(1)两星的运行轨道为同心圆,圆心是它们之间连线上的某一点。

(2)两星的向心力大小相等,由它们间的万有引力提供。

(3)两星的运动周期、角速度相同。

(4)两星的运动半径之和等于它们间的距离,即r1+r2=L。

3.双星问题的两个结论

(1)运动半径:=,即某恒星的运动半径与其质量成反比。

(2)质量之和:两恒星的质量之和m1+m2=。

【素养训练】

(多选)

科学家通过欧航局天文望远镜在一个河外星系中,发现了一对相互环绕旋转的超大质量双黑洞系统,如图所示。这也是天文学家首次在正常星系中发现超大质量双黑洞。这对验证宇宙学与星系演化模型、广义相对论在极端条件下的适应性等都具有十分重要的意义。若图中双黑洞的质量分别为M1和M2,双黑洞间距离为L,它们以两者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,引力常量为G。根据所学知识,下列选项正确的是 ( )

A.双黑洞的轨道半径之比r1∶r2=M2∶M1

B.双黑洞的线速度之比v1∶v2=M1∶M2

C.双黑洞的向心加速度之比a1∶a2=M1∶M2

D.它们的运动周期为T=2π

【解析】选A、D。双黑洞做圆周运动的向心力由它们之间的万有引力提供,向心力大小相等,由G=M1r1ω2=M2r2ω2,得双黑洞的轨道半径之比r1∶r2=M2∶M1,选项A正确;由v=ωr得双黑洞的线速度之比v1∶v2=r1∶r2=M2∶M1,选项B错误;由a=ω2r得双黑洞的向心加速度之比为a1∶a2=r1∶r2=M2∶M1,选项C错误;由G=M1r1()2、G=M2r2()2和r1+r2=L得T=2π,选项D正确。

【补偿训练】

引力波现在终于被人们用实验证实,爱因斯坦的预言成为科学真理。早在70年代有科学家发现高速转动的双星,可能由于辐射引力波而使质量缓慢变小,观测到周期在缓慢减小,则该双星间的距离将 ( )

A.变大

B.变小

C.不变

D.可能变大也可能变小

【解析】选B。双星靠相互间的万有引力提供向心力,有:

G=m1()2r1

G=m2()2r2

计算得出m1+m2=,

计算得出T=,

r=

由于质量减小,周期减小,双星间的距离将减小,B正确。故选B。

同课章节目录

- 第1章 功和机械能

- 导入 神奇之能

- 第1节 机械功

- 第2节 功率

- 第3节 动能和动能定理

- 第4节 势能及其改变

- 第5节 科学验证:机械能守恒定律

- 第2章 抛体运动

- 导入 更准、更远

- 第1节 运动的合成与分解

- 第2节 平抛运动

- 第3节 科学探究:平抛运动的特点

- 第4节 生活中的抛体运动

- 第3章 圆周运动

- 导入 生活中的圆周运动

- 第1节 匀速圆周运动快慢的描述

- 第2节 科学探究:向心力

- 第3节 离心现象

- 第4章 万有引力定律及航天

- 导入 从嫦娥奔月到“阿波罗”上天

- 第2节 万有引力定律的应用

- 第3节 人类对太空的不懈探索

- 第5章 科学进步无止境

- 导入 再次跨越时空的对话

- 第1节 初识相对论

- 第2节 相对论中的神奇时空

- 第3节 探索宇宙的奥秘