物质生活与习俗的变迁说课课件

文档属性

| 名称 | 物质生活与习俗的变迁说课课件 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 652.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-01-11 10:48:02 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

说 课 稿

鄂州市二中 钟道琴

——从近代服饰变化看社会变迁

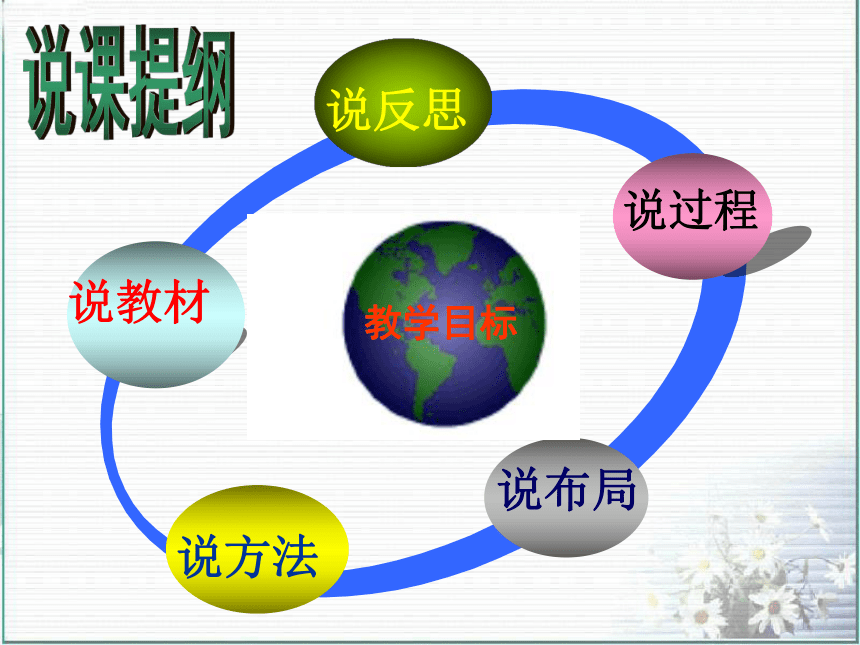

说教材

Text

说过程

Text

说方法

Text

说反思

Text

说布局

教学目标

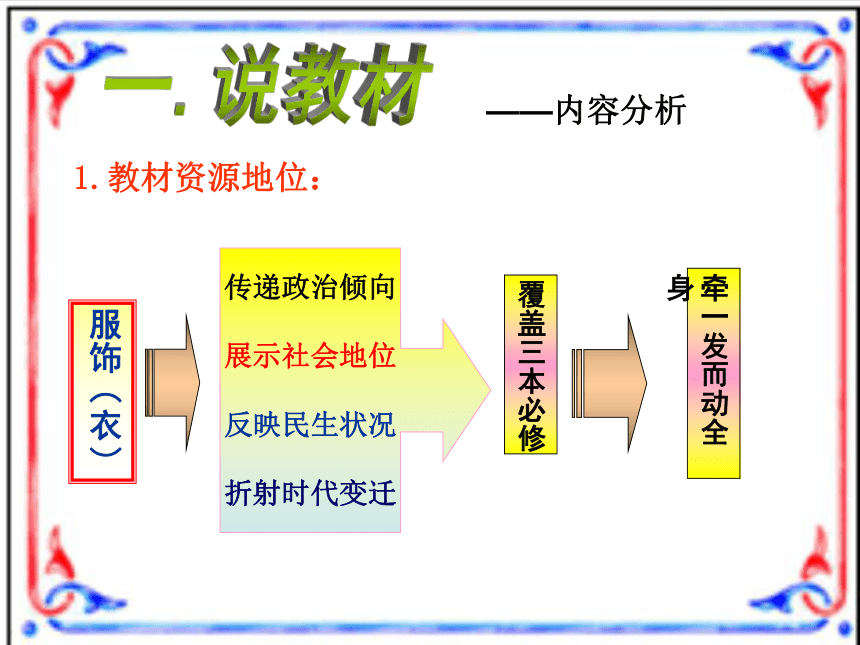

——内容分析

1.教材资源地位:

传递政治倾向

展示社会地位

反映民生状况

折射时代变迁

覆盖三本必修

牵一发而动全身

服饰(衣)

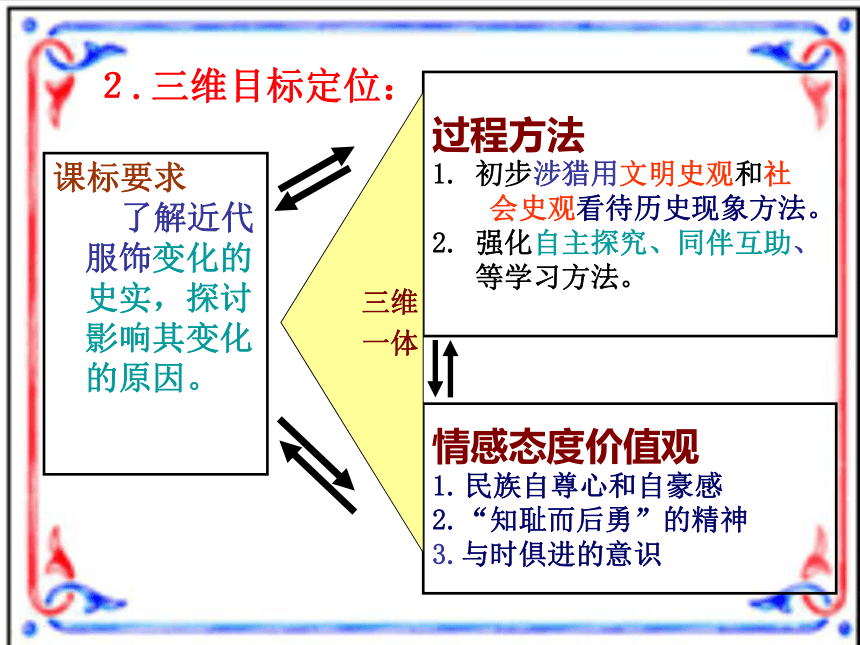

过程方法

1. 初步涉猎用文明史观和社

会史观看待历史现象方法。

2. 强化自主探究、同伴互助、

等学习方法。

情感态度价值观

民族自尊心和自豪感

2.“知耻而后勇”的精神

3.与时俱进的意识

三维

一体

2.三维目标定位:

课标要求

了解近代服饰变化的史实,探讨影响其变化的原因。

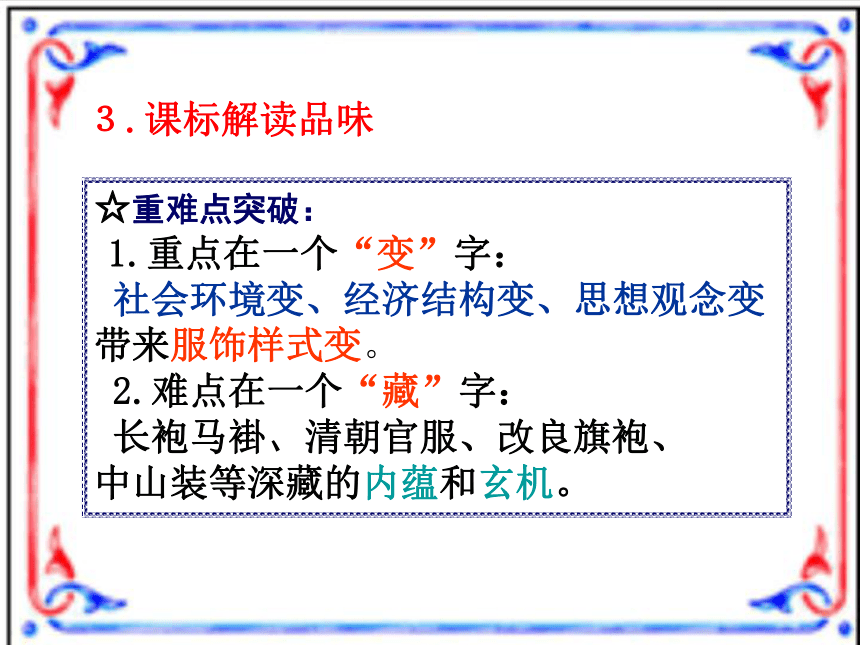

3.课标解读品味

☆重难点突破:

1.重点在一个“变”字:

社会环境变、经济结构变、思想观念变带来服饰样式变。

2.难点在一个“藏”字:

长袍马褂、清朝官服、改良旗袍、 中山装等深藏的内蕴和玄机。

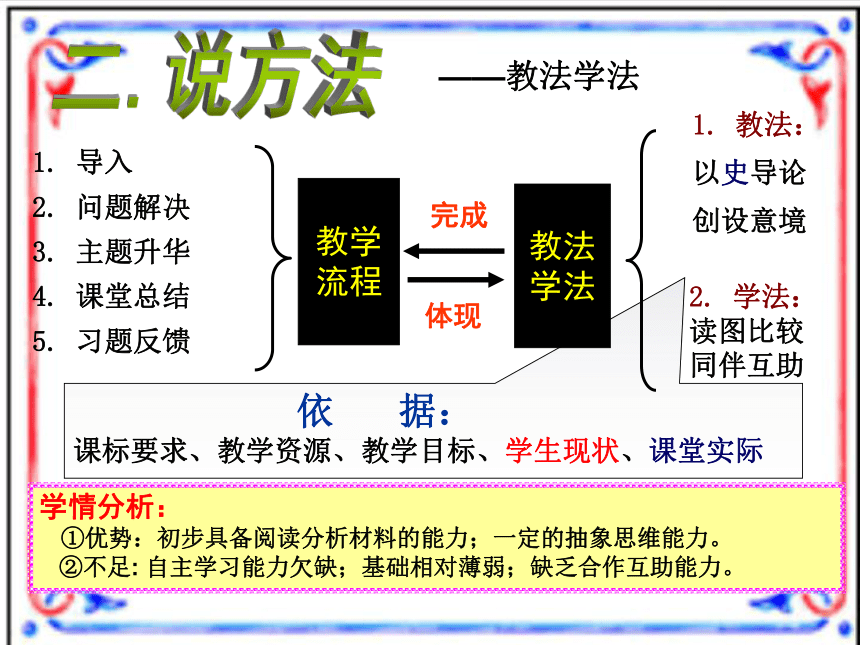

——教法学法

教学

流程

1. 导入

2. 问题解决

3. 主题升华

4. 课堂总结

5. 习题反馈

依 据:

课标要求、教学资源、教学目标、学生现状、课堂实际

教法

学法

1. 教法:

以史导论

创设意境

体现

完成

2. 学法:

读图比较

同伴互助

学情分析:

①优势:初步具备阅读分析材料的能力;一定的抽象思维能力。

②不足: 自主学习能力欠缺;基础相对薄弱;缺乏合作互助能力。

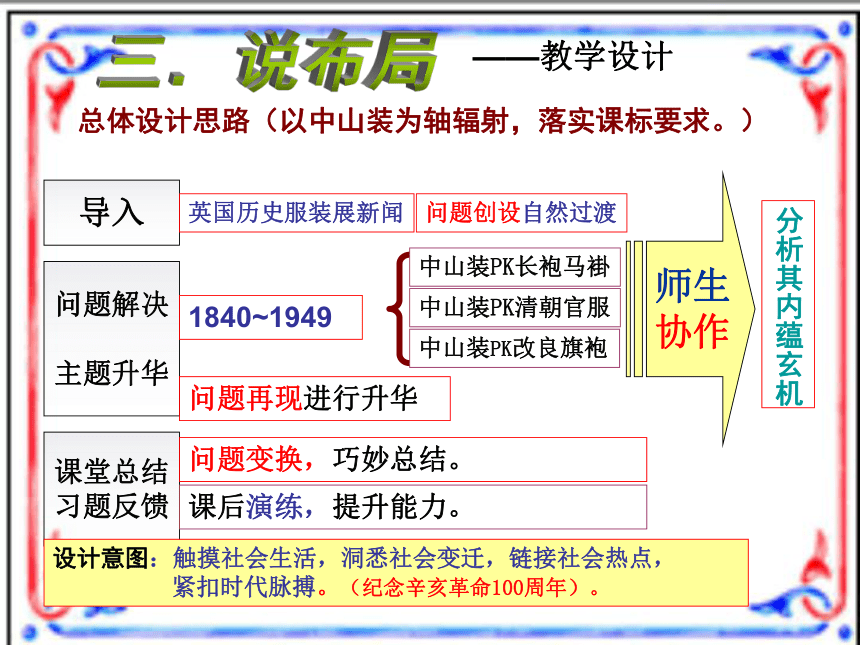

总体设计思路(以中山装为轴辐射,落实课标要求。)

导入

问题解决

主题升华

课堂总结

习题反馈

英国历史服装展新闻

1840~1949

中山装PK长袍马褂

中山装PK改良旗袍

中山装PK清朝官服

分析其内蕴玄机

课后演练,提升能力。

师生

协作

设计意图:触摸社会生活,洞悉社会变迁,链接社会热点,

紧扣时代脉搏。(纪念辛亥革命100周年)。

——教学设计

问题再现进行升华

问题变换,巧妙总结。

问题创设自然过渡

英国《独立报》2007年10月报道,英国举行了服装历史展,评出了十套影响世界的服装,中山装入选其中…

2.问题导入:

英国历史服装展新闻

设问1:中山装为何能够获此殊荣呢?

设问2:中国其他服饰为何没有入选?

设计意图:

①设疑引趣,调动学生参与课堂学习的积极性。 ②诱发新思,辐射其他问题形成整体教学思路。

——教学环节

1.课前准备

自学导学学案,

搭建沟通桥梁,

明晰教学意图。

问题创设

探究活动 手段方法 教学意图

设计1. 长袍马褂和中山装比较有何不足? 培养学生观察图片和分析材料的能力,透过现象看本质的能力。

设计2. 清朝官服和中山装比较有何缺陷?

学生参与

场景再现 让学生身临其境感悟时代变迁,学会以文明史观诠释社会变迁。

设计3. 改良旗袍和中山装比较有何瑕疵? 让学生领会改良旗袍和中山装深藏的内蕴和玄机,学会以社会史观折射文明演进。

3.问题解决

图片资料

文字材料

教师诱导学生讨论

中国其他服饰为何不能入选?

中山装具有西方服饰审美文化的特征。主要表现在注重人体造型,注重借服饰来体现和传达人体美的美感。

——《中山装和孙中山的服饰文化观》

宽松

窄小

袍装

裤装

宽松

肥大

简洁

适体

袖口

下装

整体风格

人文精神

探究活动 手段方法 教学意图

设计1. 长袍马褂和中山装比较有何不足? 培养学生观察图片和分析材料的能力,透过现象看本质的能力。

设计2. 清朝官服和中山装比较有何缺陷?

学生参与

场景再现 让学生身临其境感悟时代变迁,学会以文明史观诠释社会变迁。

设计3. 改良旗袍和中山装比较有何瑕疵? 让学生领会改良旗袍和中山装深藏的内蕴和玄机,学会以社会史观折射文明演进。

3.问题解决

图片资料

文字材料

教师诱导学生讨论

中国其他服饰为何不能入选?

中山装是借鉴西方文明基础上的自我创新,表达了民族资本主义独立发展的愿望。

问题设计:

1.改良旗袍的原型服饰是什么?

2.改良旗袍袖口缩短的程度和腿侧开叉的高度说明了什么?

3.中山装的设计有何寓意?本质上反映了什么?

改良旗袍是在借鉴西方文明基础上对民族传统文化的扬弃。既反映了中国逐步打破传统禁锢,从封闭走向开放的过程,也反映了国人向西方学习逐步深入的过程。

4.主题升华

问题再现:“2007年10月英国举行的服装历史展中,假如你是当时其中的一位评委,你能阐述中山装入选的理由吗?”

意图:通过问题再现,引导学生对所学知识进行重新整合,升华主题,培养学生综合分析和概括能力。

近代文明进步崛起

五权分立

行政

立法

司法

监察

考试

人文主义的航标

民主共和的招牌

自由平等的旗帜

工业文明的号角

在国外一些大场合,我从来都是穿中山装,我想告诉所有人,我很骄傲,我是中国人。

——成龙

4.主题升华

问题再现:“2007年10月英国举行的服装历史展中,假如你是当时其中的一位评委,你能阐述中山装入选的理由吗?”

意图:通过问题再现,引导学生对所学知识进行重新整合,升华主题,培养学生综合分析和概括能力。

主题

5. 总结与反馈:

★课堂内容回顾总结。

意图:以线串珠,回顾知识;展现师生合作的人文氛围。

问题变换:“2007年10月英国举行的服装历史展中,你认为除了中山装,近代中国可能还有别的服装入选吗?”

意图:通过开放式问题,给学生思想纵横驰骋的空间,对所学知识重组深化,培养学生大胆创新意识。

★习题反馈:

*布置有关个人名字变化的材料分析题。

意图:培养学生学以致用、举一反三的能力。

自创试题(名字只是人的符号,却折射出鲜明的时代特征)

材料一 古时天下为公,一个部落一个名号,黄帝、炎帝、共工、蚩尤都是部落名。社会生产力的发展使私有财产出现,个体意识逐渐觉醒。出于维护私有财产的需要,人名逐渐出现。 据《周礼》“婚生三月而加名”,婴儿出生三个月后由父亲取名,我们现在所看见最早的名是商代人的名。当时的习惯,崇尚以天干为名。如太乙,成汤(天乙),太丁,盘庚,帝辛(纣)外丙、仲壬、太甲……武丁(盘庚曾孙)。

材料二 据记载:“孔子的弟子司马耕字子牛,冉耕字伯牛。”春秋鲁桓公六年(705)鲁桓公问命名应遵守的礼节时,大夫申提出“信”“义”“象”“假”“类”五条(“五则”)。 秦汉以后,对一些寓含王霸意义的字眼如龙、天、君、王、帝、上、圣、皇等字禁止使用。南北朝时,带僧字的名有122人,昙者39人,佛者24人。明代有汤显祖,刘孝先,李延宗,血缘宗族烙印明显。顺便一提,古代的女子有姓无名,在家只有小名、乳名,对外则称某某氏。

结合材料并联系所学知识回答下列问题:

(1)个人名字出现的原因何在?商朝为何崇尚以天干命名?(6分)

(2)孔子弟子的名字反映了什么现象?体现的时代特征是什么?(6分)

(3)秦汉时代对名字的限制反映的社会趋势是什么?(2分)

南北朝时期的名字反映了怎样的社会状况?(2分)

课前预设:

①以社会史观折射文明演进,以文明史观诠释社会变迁。

②突破一点带动全局,滴水折射太阳光辉。

③尝试“立足于课标,教材成资源”的教学模式,凸显新课改精神。

——教学感受

意图:课后对教与学两个环节进行再优化,查漏补缺,精益求精。

说 课 稿

鄂州市二中 钟道琴

——从近代服饰变化看社会变迁

说教材

Text

说过程

Text

说方法

Text

说反思

Text

说布局

教学目标

——内容分析

1.教材资源地位:

传递政治倾向

展示社会地位

反映民生状况

折射时代变迁

覆盖三本必修

牵一发而动全身

服饰(衣)

过程方法

1. 初步涉猎用文明史观和社

会史观看待历史现象方法。

2. 强化自主探究、同伴互助、

等学习方法。

情感态度价值观

民族自尊心和自豪感

2.“知耻而后勇”的精神

3.与时俱进的意识

三维

一体

2.三维目标定位:

课标要求

了解近代服饰变化的史实,探讨影响其变化的原因。

3.课标解读品味

☆重难点突破:

1.重点在一个“变”字:

社会环境变、经济结构变、思想观念变带来服饰样式变。

2.难点在一个“藏”字:

长袍马褂、清朝官服、改良旗袍、 中山装等深藏的内蕴和玄机。

——教法学法

教学

流程

1. 导入

2. 问题解决

3. 主题升华

4. 课堂总结

5. 习题反馈

依 据:

课标要求、教学资源、教学目标、学生现状、课堂实际

教法

学法

1. 教法:

以史导论

创设意境

体现

完成

2. 学法:

读图比较

同伴互助

学情分析:

①优势:初步具备阅读分析材料的能力;一定的抽象思维能力。

②不足: 自主学习能力欠缺;基础相对薄弱;缺乏合作互助能力。

总体设计思路(以中山装为轴辐射,落实课标要求。)

导入

问题解决

主题升华

课堂总结

习题反馈

英国历史服装展新闻

1840~1949

中山装PK长袍马褂

中山装PK改良旗袍

中山装PK清朝官服

分析其内蕴玄机

课后演练,提升能力。

师生

协作

设计意图:触摸社会生活,洞悉社会变迁,链接社会热点,

紧扣时代脉搏。(纪念辛亥革命100周年)。

——教学设计

问题再现进行升华

问题变换,巧妙总结。

问题创设自然过渡

英国《独立报》2007年10月报道,英国举行了服装历史展,评出了十套影响世界的服装,中山装入选其中…

2.问题导入:

英国历史服装展新闻

设问1:中山装为何能够获此殊荣呢?

设问2:中国其他服饰为何没有入选?

设计意图:

①设疑引趣,调动学生参与课堂学习的积极性。 ②诱发新思,辐射其他问题形成整体教学思路。

——教学环节

1.课前准备

自学导学学案,

搭建沟通桥梁,

明晰教学意图。

问题创设

探究活动 手段方法 教学意图

设计1. 长袍马褂和中山装比较有何不足? 培养学生观察图片和分析材料的能力,透过现象看本质的能力。

设计2. 清朝官服和中山装比较有何缺陷?

学生参与

场景再现 让学生身临其境感悟时代变迁,学会以文明史观诠释社会变迁。

设计3. 改良旗袍和中山装比较有何瑕疵? 让学生领会改良旗袍和中山装深藏的内蕴和玄机,学会以社会史观折射文明演进。

3.问题解决

图片资料

文字材料

教师诱导学生讨论

中国其他服饰为何不能入选?

中山装具有西方服饰审美文化的特征。主要表现在注重人体造型,注重借服饰来体现和传达人体美的美感。

——《中山装和孙中山的服饰文化观》

宽松

窄小

袍装

裤装

宽松

肥大

简洁

适体

袖口

下装

整体风格

人文精神

探究活动 手段方法 教学意图

设计1. 长袍马褂和中山装比较有何不足? 培养学生观察图片和分析材料的能力,透过现象看本质的能力。

设计2. 清朝官服和中山装比较有何缺陷?

学生参与

场景再现 让学生身临其境感悟时代变迁,学会以文明史观诠释社会变迁。

设计3. 改良旗袍和中山装比较有何瑕疵? 让学生领会改良旗袍和中山装深藏的内蕴和玄机,学会以社会史观折射文明演进。

3.问题解决

图片资料

文字材料

教师诱导学生讨论

中国其他服饰为何不能入选?

中山装是借鉴西方文明基础上的自我创新,表达了民族资本主义独立发展的愿望。

问题设计:

1.改良旗袍的原型服饰是什么?

2.改良旗袍袖口缩短的程度和腿侧开叉的高度说明了什么?

3.中山装的设计有何寓意?本质上反映了什么?

改良旗袍是在借鉴西方文明基础上对民族传统文化的扬弃。既反映了中国逐步打破传统禁锢,从封闭走向开放的过程,也反映了国人向西方学习逐步深入的过程。

4.主题升华

问题再现:“2007年10月英国举行的服装历史展中,假如你是当时其中的一位评委,你能阐述中山装入选的理由吗?”

意图:通过问题再现,引导学生对所学知识进行重新整合,升华主题,培养学生综合分析和概括能力。

近代文明进步崛起

五权分立

行政

立法

司法

监察

考试

人文主义的航标

民主共和的招牌

自由平等的旗帜

工业文明的号角

在国外一些大场合,我从来都是穿中山装,我想告诉所有人,我很骄傲,我是中国人。

——成龙

4.主题升华

问题再现:“2007年10月英国举行的服装历史展中,假如你是当时其中的一位评委,你能阐述中山装入选的理由吗?”

意图:通过问题再现,引导学生对所学知识进行重新整合,升华主题,培养学生综合分析和概括能力。

主题

5. 总结与反馈:

★课堂内容回顾总结。

意图:以线串珠,回顾知识;展现师生合作的人文氛围。

问题变换:“2007年10月英国举行的服装历史展中,你认为除了中山装,近代中国可能还有别的服装入选吗?”

意图:通过开放式问题,给学生思想纵横驰骋的空间,对所学知识重组深化,培养学生大胆创新意识。

★习题反馈:

*布置有关个人名字变化的材料分析题。

意图:培养学生学以致用、举一反三的能力。

自创试题(名字只是人的符号,却折射出鲜明的时代特征)

材料一 古时天下为公,一个部落一个名号,黄帝、炎帝、共工、蚩尤都是部落名。社会生产力的发展使私有财产出现,个体意识逐渐觉醒。出于维护私有财产的需要,人名逐渐出现。 据《周礼》“婚生三月而加名”,婴儿出生三个月后由父亲取名,我们现在所看见最早的名是商代人的名。当时的习惯,崇尚以天干为名。如太乙,成汤(天乙),太丁,盘庚,帝辛(纣)外丙、仲壬、太甲……武丁(盘庚曾孙)。

材料二 据记载:“孔子的弟子司马耕字子牛,冉耕字伯牛。”春秋鲁桓公六年(705)鲁桓公问命名应遵守的礼节时,大夫申提出“信”“义”“象”“假”“类”五条(“五则”)。 秦汉以后,对一些寓含王霸意义的字眼如龙、天、君、王、帝、上、圣、皇等字禁止使用。南北朝时,带僧字的名有122人,昙者39人,佛者24人。明代有汤显祖,刘孝先,李延宗,血缘宗族烙印明显。顺便一提,古代的女子有姓无名,在家只有小名、乳名,对外则称某某氏。

结合材料并联系所学知识回答下列问题:

(1)个人名字出现的原因何在?商朝为何崇尚以天干命名?(6分)

(2)孔子弟子的名字反映了什么现象?体现的时代特征是什么?(6分)

(3)秦汉时代对名字的限制反映的社会趋势是什么?(2分)

南北朝时期的名字反映了怎样的社会状况?(2分)

课前预设:

①以社会史观折射文明演进,以文明史观诠释社会变迁。

②突破一点带动全局,滴水折射太阳光辉。

③尝试“立足于课标,教材成资源”的教学模式,凸显新课改精神。

——教学感受

意图:课后对教与学两个环节进行再优化,查漏补缺,精益求精。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势