语文统编版选择性必修下册第5课《边城》课件(共66张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文统编版选择性必修下册第5课《边城》课件(共66张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-11 09:30:16 | ||

图片预览

文档简介

(共66张PPT)

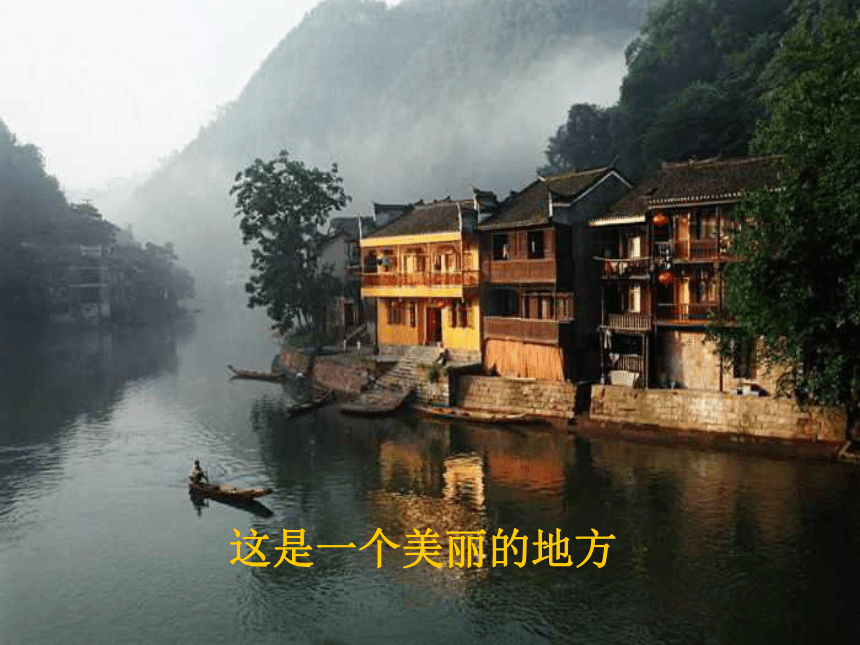

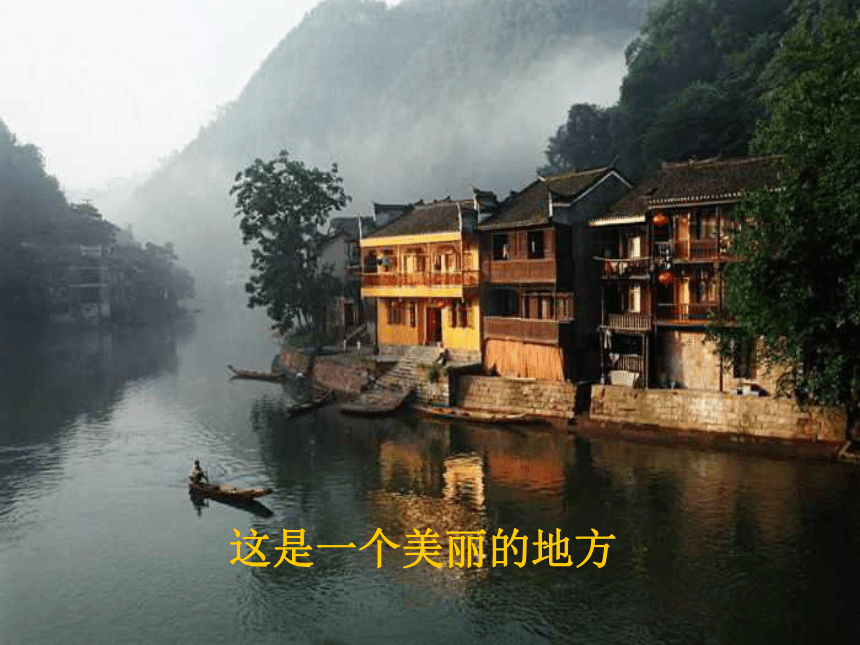

这是一个美丽的地方

是传说中凤凰展翅飞升的地方

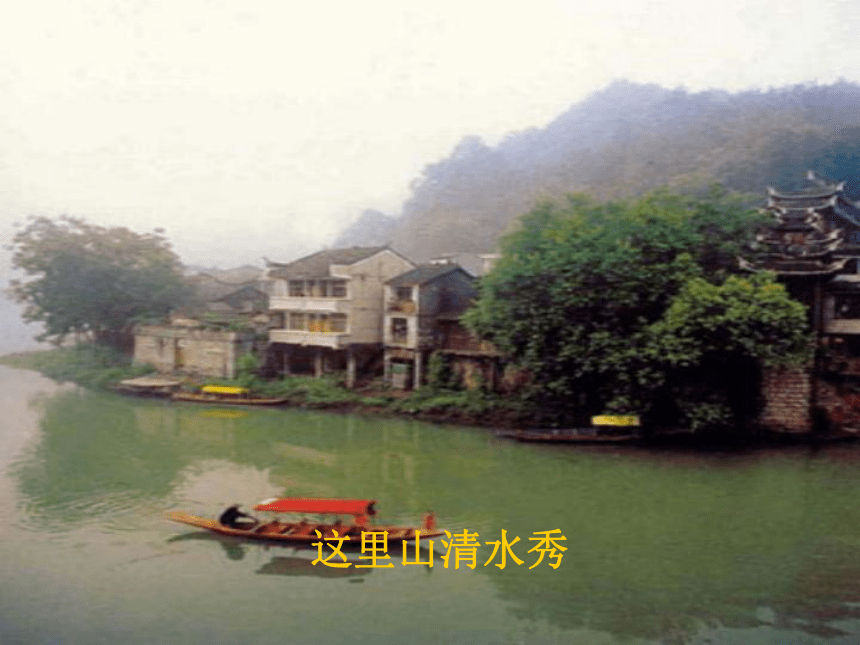

这里山清水秀

这里民风淳朴

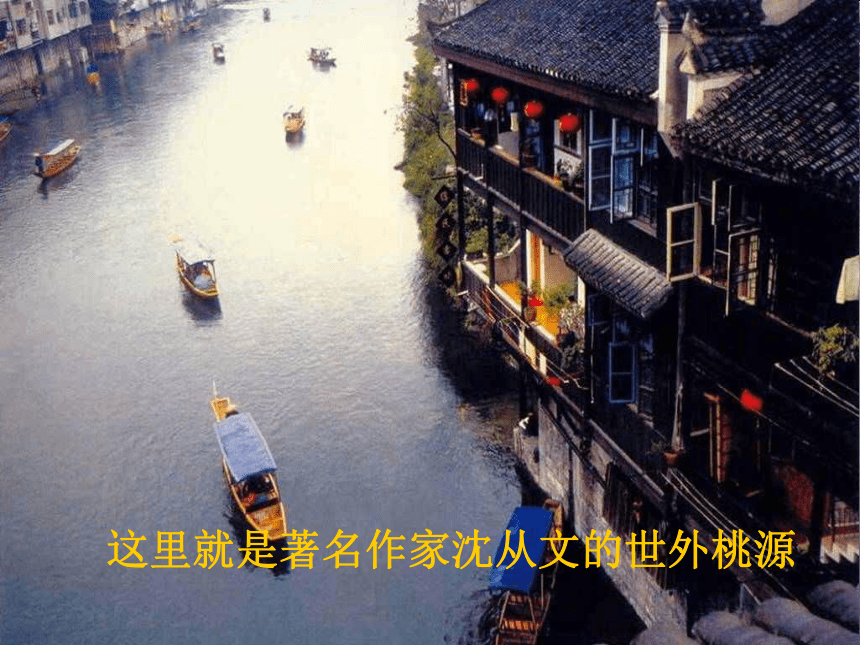

这里就是著名作家沈从文的世外桃源

“芳草鲜美,落英缤纷”;

“土地平旷,屋舍俨然。有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻”;

“往来种作”“黄发垂髫,并怡然自乐”;

“便要还家,设酒杀鸡作食。余人各复延至其家,皆出酒食”。

陶渊明《桃花源记》:

凤凰八景之:

山寺晨钟

清

萧荣科

月落空山静,

疏钟送晓声。

唤回尘梦醒,

顿觉万缘清。

凤凰八景之:

长桥夜月

(集唐)

隐隐溪桥隔野烟,

月光如水水如天。

瑶池含雾星辰满,

不羡乘槎云汉边。

凤凰八景之:

梵阁回涛

清

曾朝瑞

一湾沱水映岩扉,

叠叠回涛触钓矶。

浪激阁前迷梵乡,

波潆栏外静禅机。

临谭钟鼓惊鱼跃,

晓岸烟霞伴鹤飞。

有客浮槎云际去,

清风明月送将归。

贯穿全城景点,穿小巷,寻幽境,亭台楼阁,仿古建筑,人文风貌,民间习俗,皆历历在目让你在不知不觉中溶入这天人合一的古城。感受古城的神韵。

????

朝阳宫,位于西门巷、建于民国4年。前有高大门墙。粉红色的墙壁上有12副浮塑。宫内四合大院,头门有一大戏台。整个院落朱漆金纹、浮雕飞动,宛如宫殿。朝阳宫内的戏台是现今保存最好的戏台,造型端庄典雅、工艺技术精湛。是具有浓郁地方建筑色彩的艺术构筑。

大成殿,又名文庙,建于原熙四十九年道光十九年改建而成,建筑飞檐翘角,盘龙矫绕。壮观雄伟,正殿内孔子画像,栩栩如生。殿前植有金银双桂,时至金秋,清香四缢。

著名作家沈从文的故居。典型的四合古院,内天井,有正房、厢房、前室10余间。虽无雕龙画凤,但做工精细、小巧别致、古色古香、清静典雅。里面陈列着沈从文先生的一些影照及墨宝等。

北门城楼,建于清康熙五十四年、位于沱江南岸,城墙上有楼两层,古砖瓦建筑,有八孔炮台。下有城门、城门为木质门板、镶铁板,上铁钉、上书“壁辉门”。再上方有各种人物和怪兽浮雕,工艺精美,栩栩如生。城高10米,厚4.5米连接东城楼。气势壮观。城门外是一原始过渡古桥。这就是我们山乡人所说的跳岩。北门跳岩始建于明嘉靖三十五年(1556年)

。

古城墙连结着东、西二城门。古城墙建于清康熙五十四年,现存北门城墙后又经修复。依江而建,连结东、北城门,形成一道雄伟的屏障。这一道厚重的城墙,犹如一页页史书记载着以往的刀光剑影。

卧虹桥,横贯水面,建于清康熙九年,因建桥所用岩石均为朱红色砂石,桥建成后、宛如彩虹卧江,故为卧虹桥,简称虹桥。

万名塔

塔为六方、七级,每层六个翘角悬挂铜铃,精美秀丽。耸立在沱江河岸,宛如亭亭少女。绿水名塔,相映成趣。

江心禅寺

位于回龙阁南侧,嘉庆二年修建。半圆形石大门门上绘有花卉草虫等彩画。寺前为紫红色石板小街,背靠秀丽天马山。山上古木参天,郁郁葱葱。远山重叠不穷,景色迷人。

????????????????????????????????????????????????

北门城楼(国家级历史文物),属中国南长城一部分,建于清康熙五十年。它久经沧桑,却巍然屹立,为这座古城增添了光彩。

??????????????????????????????????????????

朝阳宫(省级历史文物),原名陈家祠堂。专用于每年族属祭祖聚会议事之地,内有正殿、廊房、戏楼等建筑,结构紧凑,设计精巧,风韵独特。

????????????????????????????????????????????????

吊脚楼:小巧玲珑,古色古香,飞檐翘角,描龙画凤,这就是凤凰的吊脚楼。

?????????????????????????????????????????

夺翠楼:画家黄永玉先生在家乡的新居,坐落在沱江河边,南华上脚下。牌坊式建筑,颇具艺术特色。

??????????????????????????????????????????????

古虹桥(省级历史文物),建于明清年间。如一条彩虹凌驾两岸,横卧河面。桥身均用红条石砌成,气势古朴雄浑是两岸的交通要道。

????????????????????????????????????????????????

南华门:一座10多米高的仿古建筑,横跨两山,亦是湘黔公路上的一大边关,气势雄伟,美丽壮观。

??????????????????????????????????????????????

沈从文故居(省级历史文物),位于古城南中营街,有木瓦结构房间十余间,小巧精致,古色古香,尤其是富有湘西风味的雕花木窗,更为引人入目。

????

?????????????????????????????????????????????

天王庙(州级历史文物),建于清嘉庆之年,背靠南华,面临沱江。整个建筑布局巧妙而得体,造型雄伟而秀丽,环境幽雅、古朴恬静。

????????????????????????????????????????????????

万名塔(县级历史文物),位于沱江河畔沙湾北岸。用青砖和混合沙浆及钢筋混凝土砌筑而成,塔面优雅,塔身挺拔,别致秀丽。

边

城

沈从文

教学目标

了解沈从文描绘的湘西风土人情和优美的环境描写。

分析主要人物翠翠的形象。把握对人物的描写。

结合人物分析,领会作者的创作目的,小说的主旨。

走进作者构筑的善与美的理想世界,体会人性之美。

沈从文(1902--1988),湖南凤凰人,现代作家。曾任西南联大、北京大学教授。作品着力描绘不受“近代文明”玷污的原始古朴的人性,在古老的生活节奏与情调中塑造一系列不带社会阶级烙印的自然化的人,讴歌一种自在自得的人生。

作者介绍

刘文典眼中的沈从文:

“傲骨狂徒”刘文典从不把朱自清、沈从文这些用白话文写作的“才子”放在眼里,他曾说“在西南联大,陈寅恪才是真正的教授,他应该拿四百块钱,我应该拿四十块钱,朱自清可拿四块钱。可我不会给沈从文四毛钱。沈从文要都当教授,那我是什么?那我岂不成立太上教授了吗?”

奇人&狂人刘文典

安徽大学首任校长、学潮、蒋介石

刘文典眼中的沈从文:

在西南联大,一次警报响起,大家一窝蜂地往外跑,“傲骨狂徒”刘文典也往外跑,但没跑多远,他就想起自己“十二万分”佩服的陈寅恪身体羸弱且目力衰竭,于是便率几个学生折回来搀扶着陈寅恪往城外跑去。而他自己却强撑着不肯让学生扶,并且大胜

嚷着“保存国粹要紧,保存国粹要紧”

这时候他扭头一看,那个他素所藐视的乡下人(沈从文)跑得比谁都快,立即就火了,转身呵斥道“我刘某人是在替庄子跑,我要是死了,就没人讲《庄子》了!学生跑是为了保存下一代,你跑什么跑?”

沈从文生平:

沈从文1902年诞生于湖南凤凰一个没落的官僚家庭。父亲是军人,母亲能读书,懂医方,会照相。沈从文的启蒙教育得益于这位富有“胆气与常识”的母亲。

少年时代顽劣异常,却又不怕背书。上私塾总是逃学、打架、撒谎,和一批“小流氓”(沈从文语)四处游逛,惹是生非。用他自己的话说就是:“对于一切成例与观念皆十分怀疑”,“逃避那些书本枯燥文句去同一切自然相亲近”。于是挨打、罚跪、抽鞭子……但背书却从来难不住,即便是全生的课文,临时背上十遍八遍,也能顺利过关。

根据当地传统,家长和他本人都想让他成为将军,所以不到14岁就去当兵,却是一支“半匪半军”的队伍。由于写得一手好字,担任“司书”

。这支队伍最常做的事是“清乡剿匪”,其实就是杀人、筹集军饷。六年时间,沈从文眼见有上万人被杀。有人戏说,沈从文是“当土匪”出身。

只身闯北京苦读,北大“蹭课”

20岁时,沈从文厌倦了“半匪半军”的生活,只身来到北京,想上大学。连新式标点都不懂,自然考不上,也上不起,只好在北大“蹭课”。而北大竟然也让这样的人“蹭”。一边苦读,一边写作。没有经济来源,冬天只穿两层单衣,生活十分困窘。

不懂标点符号,竟成著名作家

1924年12月沈从文在《晨报》副刊发表了一篇小说,初涉文坛。到1948年,出版小说、散文、文论等共70多本,平均一年3本,是中国最多产的作家。?

只有小学文凭,却当大学教授 1928年,只有小学文凭的沈从文应聘上海中国公学讲师,竟受到校长胡适赏识,让他讲授“小说写作”和“新文学研究”。

后来又在武汉大学、青岛大学任讲师,在昆明西南联大、北京大学任副教授、教授。连江青都说,她在青岛大学读书时最爱听沈从文的课。还编辑过《京报》《大公报》《益世报》等大报的文艺副刊,编撰过中小学国文课本,创办过文学杂志。他的爱情生活幸福美满──夫人张兆和是才女加美女,他们的婚姻还有一段佳话。

被郭沫若点名批判,忽成反动作家

1948年郭沫若发表《斥反动文艺》,斥责他“专写颓废色情”,是“桃红色作品”,“一直是有意识地作为反动派而活动着”,“存心不良,意在蛊惑读者,软化人们的斗争情绪”。还有“左翼”作家攻击他“为地主阶级歌功颂德”,“粉饰地主阶级恶贯满盈的血腥统治”……

倒霉后自杀未遂,又成文物学家

北大不能干了,堂堂教授被安排到历史博物馆做一般职员:抄卡片,作讲解,为各方面打杂……文学创作从此停止。曾用刮脸刀片割颈动脉自杀未遂。“反右”时坚决不提意见,偶然逃过“反右”大劫。“文化大革命”中先后8次抄家,无休止的检查、批斗之余是扫厕所,到农村“劳改”。但仍写出《中国古代服饰研究》《唐宋铜镜》《战国漆器》《中国的瓷器》等大量学术著作,著名作家转变成著名文物学家。

国内臭国外香,晚年又“火”起来

他倒霉时,香港、日本、美国等海外的沈从文研究一直不断,给他以极高评价,被尊称为“中国当代最伟大的在世作家”。晚年的沈从文又“火”了起来:1981年《中国古代服饰研究》在香港精印出版,成为国家领导人出访赠送外国元首的礼物;1978年调中国社会科学院历史研究所任研究员;1980年赴美国讲学;大量著作重新出版。进而出现“沈从文热”。1985年中组部发文件给以部长级待遇:涨工资,换房子,配汽车、司机、秘书……

两次诺贝尔奖提名,可惜擦肩而过

1983年沈从文患脑血栓,左身瘫痪。1988年5月10日心脏病猝发逝世,享年86岁。如果他晚去世半年,将获得诺贝尔文学奖。

──参读链接:瑞典专家披露中国作家屡屡错过诺贝尔文学奖原因

沈从文先生(1902~1988),现代作家、历史文物研究学者。原名沈岳焕,笔名小兵、懋琳、休芸芸等。湖南凤凰(今属湘西土家族苗族自治州)人。

1926年出版第一本创作集《鸭子》,有7O余种作品集,被人称为多产作家。主要代表作有:

短篇小说《丈夫》、《贵生》、《三三》,长篇小说《边城》、《长河》,以反映湘西下层人民生活的作品最具特色。他的创作表现手法不拘一格,文体不拘常例,故事不拘常格,尝试各种体式和结构进行创作,成为现代文学史上不可多得的“文体作家”。

在文学态度上,沈从文先生一直坚持自由主义立场,坚持文学要超越政治和商业的影响。

1948年沈从文先生受到了左翼文化界猛烈批判,郭沫若斥责沈从文先生:“一直是有意识的作为反动派而活动着”。下半生从事文物、工艺美术图案及物质文化史的研究工作。1978年调中国社会科学院历史研究所任研究员,致力于中国古代服饰及其他史学领域的研究。于1980年应邀赴美国讲学,并进入诺贝尔文学奖的终审名单。

沈从文平时很和气,总是微笑着,很温和。但是一遇到他不肯做的事情,你就是拿着枪对着他,他也不会去做。

实际上沈从文这一生就是一直在追求人性的一生。追求一种美好的素朴的一种人性。在他小的时候,不肯读书,一种儿童的天性要尽量让它张扬让它发挥。那时候读私塾,后来是新式小学。

他不是一个用功的孩子,按照我们现在的观念就是一个野孩子。他常常逃学,利用逃学的时间接触大自然。增长了好多自然方面的如动物、植物等等的知识。另外就是接触了社会百态。

初读他的作品,觉得像在喝一杯玻璃杯里的白开水,没有酒那么浓烈,也没有咖啡那么香醇。但总保持着自己的透明,保持着特有的平淡自然。

再读时,那是一杯淡淡的茶,细细品味,慢慢体会,一丝苦,一丝甜,都沁人心脾。

“边”有边缘的意思,和“中心”相对。

边城的人生形式和城市形成鲜明了对比。沈从文从乡下跑到大城市,对上流社会的腐朽生活,对城里人的“庸俗小气自私市侩”深恶痛绝,这引发了他的乡愁,是他对故乡尚未完全被现代物质文明所摧毁的淳朴民风十分怀念。

但是在湘西,这种古朴的民风也正在消失。1934年冬天,作者从北平回湘西时,也明显感到农村社会所保有的那点正直朴素人情美,几乎快要消失无余,代替而来的却是近二十年实际社会培养成功的一种惟实惟利的人生观。

如何理解“边城”这一概念?

《边城》所写的那种生活确实存在过,但到《边城》写作时已经几乎不复存在。

《边城》是一个怀旧的作品,一种带着痛惜情绪的怀旧。《边城》是一个温暖的作品,但是后面隐藏着作者很深的悲剧感。

作者怀有重建民族品德和人格的梦想,但现实又让他感到力不从心,感到痛苦寂寞,感到理想难以实现的前景的暗淡。他的这种心绪辐射到《边城》上,使人读完《边城》后在获得美感的同时,又感到一种忧伤、悲凉和惆怅,总感到他所描绘的明丽景物和温暖人情上,笼罩着一种似雨似雾、挥赶不去的阴湿与愁苦。

边城的创作动机

我要表现的本是一种“人生的形式”,一种“优美,健康而又不悖乎人性的人生形式”。我注意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类的爱字作一度恰如其分的说明。

在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人。外公年逾七十,仍很健壮。孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人,淳朴善良。两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩送,从此种上情苗。傩送的哥哥天保喜欢上美丽可爱清纯的翠翠,托人向翠翠的外公求亲。而地方上的王团总也看上了傩送,情愿以碾坊作陪嫁。傩送不要碾坊,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。于是兄弟两相约唱歌求婚,让翠翠选择。天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得自己对哥哥的死负有责任,抛下翠翠出走他乡。外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心地等待傩送回来,“但这个人也许永远不回来了,也许明天回来!”

故事情节

“这官路将近湘西边境到了一个地方名‘茶峒’的小山城时,有一小溪,溪边有座白色小塔,塔下住了一户单独的人家。这人家只一个老人,一个女孩子,一只黄狗。”

“小溪流下去,绕山岨流,约三里便汇入茶峒的大河。人若过溪越小山走去,则只一里路就到了茶峒城边。溪流如弓背,山路如弓弦,故远近有了小小差异。小溪宽约二十丈,河床为大片石头作成。静静的水即或深到一篙不能落底,却依然清澈透明,河中游鱼来去皆可以计数。”

“住处两山多篁竹,翠色逼人而来。”

环境描写

清澈见底的河流

凭水依山的小城

攀引缆索的渡船

关乎风水的白塔

翠色逼人的篁竹

自然清丽

优美如画

翠翠:

“她在风日里成长着,皮肤黑黑的,触目青山绿水,一对眸子清如水晶,自然抚养着她,教育着她。”

她“为人天真活泼,处处俨然如一只小兽物”

“从不想残忍的事情,从不发愁,从不动气”

清纯美丽

天真活泼

乖巧伶俐

敏感善良

父母早逝,与爷爷相依,和黄狗相伴

歌声的来复,反而使一切更寂静一些了

独自低低的学小羊叫着,学母牛叫着

采一把野花缚在头上,独自装扮新娘子

诗意的孤独

“未被近代文明污染”的人性美

内在的、精神的、灵魂的美

爷爷的性格特点

勤劳淳朴

忠于职守

善良慈爱

没有私欲

淳朴民风

醇美人情

“凡事求个心安理得,出气力不受酬谁好意思,不管如何还是有人把钱的。”

“管船人却情不过也为了心安起见,······给过路人解渴。”

帮爷爷摆渡

和爷爷一起晒太阳

听爷爷讲故事

和爷爷“我吹你唱”

帮爷爷备办物品

浓浓的祖孙情

小结

《边城》用人性描绘了一个瑰丽而温馨的“边城”世界,这里人性皆真、皆善、皆美,由每个人身上所焕生的人性美、人情美营造了这个世界,这里看不到邪恶、奸诈和贪欲;这里的人们都互相亲善着、扶持着;这里也有孤寂,但即使是孤寂,也是充满诗意的。

讨论

1.

本文写于1933年,当时的中国存在这样美好的世界吗?

《边城》所写的那种生活确实存在过,但到《边城》写作时(1933——1934)已经几乎不复存在。作者在

《长河·题记》中说:“去乡已十八年,一入辰河流域,什么都不同了。表面上看来,事事物物自然都有了极大进步,试仔细注意注意,便见出在变化中的堕落趋势。最明显的事,即农村社会所保有的那点正直朴素人情美,几乎快要消失无余,代替而来的却是近二十年实际社会培养成功的一种惟利的人生观。”

2

.

沈从文描绘这个“已经几乎不存在”的“边城”有何目的?

创作《边城》的用意在于要跟两种现实进行对照:一种是用“边城”人的淳朴、善良、正直、热情跟都市上流社会的虚伪、懦弱、自私、势利、男盗女娼相对照;二是把湘西社会的“过去”与“当前”相对照,即把过去的“人情美”与今天的“惟利的人生观”相对照。在这两种对照中,使人们能够“从一个乡下人的作品中,发现一种燃烧的感情,对于人类智慧与美丽的倾心,健康诚实的赞颂,以及对于愚蠢自私极端憎恶的感情”。

3.

我们现在读这篇小说有什么现实意义?

审视现实,我们也不由得感到,在今天这个物质化的时代,商品经济的大潮越来越把人也商品化、庸俗化,冷漠、自私、惟利渐渐充满了我们生活的空间。

读沈从文的《边城》,激起了我们心底对“未被近代文明污染”的美好人性和宁静和谐的生活的唤;让我们思考:怎样才能构建和谐的、一如“边城”的美好社会。

拓展延伸:

1

.如果要以翠翠为标准,给边城茶峒选一位旅游形象小姐,你打算选一位什么样的女孩,如何来给她造型?运用人物描写的方法描述出来。

2

.请你为边城茶峒(或自己的家乡)写一篇导游词,要运用景物描写。

3

.为边城茶峒策划一个旅游营销方案。

人物可爱,是沈从文先生小说的一大特征。他的作品所有人物全都可爱善良,可又为什么能从中感到悲哀的分量呢?请快速阅读课文,思考:

导读题

边城明净的风光,教化着朴实的人们,每个人都热情诚实;作为封闭的农业文明的社会的湘西,人们的身上也流露出孤寂的色彩,试以翠翠为例,作具体分析。

纯朴的翠翠

翠翠天真善良、温柔清纯。她和外公相依为命,对外公关心备至。因为外公不理解她的心事,她就幻想出逃让外公去寻她,可是想到外公找不到她时的无奈,有为外公担忧起来,为自己的想法的后果害怕自责。

她情窦初开,爱上傩送,感情纯洁真挚,对爱执着追求。

孤寂的翠翠

翠翠自幼父母双亡,内心无比孤独。虽然有外公无微不至的照顾,但是并不能真正理解她作为一个青春少女的情怀。没有人能体会一个思春少女的感情。她为这无奈的生活而痛哭,外公不能明白她内心的哀痛。

天保和傩送为了她而唱歌“决斗”,她却毫不知情,只能在梦中希望爱情的实现,现实似乎与她无关。

天保闯滩而死,傩送离家出走,外公为她的婚事忧愁而死,她却并不理解这一切前因后果,只能凄凉地守着渡船,等待着心上人的归来。没有人能告诉她要孤独等待到什么时候。

纯朴的人性美

作者描写的湘西,自然风光秀丽、民风纯朴,人们不讲等级,不谈功利,人与人之间真诚相待,相互友爱。外公与孙女的爱、翠翠对傩送纯真的爱、天保兄弟对翠翠真挚的爱以及兄弟见诚挚的手足之爱。这些都代表着未受污染的农业文明的传统美德。作者极力状写湘西自然之明净,也是为了状写湘西人的心灵之明净。

这是一个美丽的地方

是传说中凤凰展翅飞升的地方

这里山清水秀

这里民风淳朴

这里就是著名作家沈从文的世外桃源

“芳草鲜美,落英缤纷”;

“土地平旷,屋舍俨然。有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻”;

“往来种作”“黄发垂髫,并怡然自乐”;

“便要还家,设酒杀鸡作食。余人各复延至其家,皆出酒食”。

陶渊明《桃花源记》:

凤凰八景之:

山寺晨钟

清

萧荣科

月落空山静,

疏钟送晓声。

唤回尘梦醒,

顿觉万缘清。

凤凰八景之:

长桥夜月

(集唐)

隐隐溪桥隔野烟,

月光如水水如天。

瑶池含雾星辰满,

不羡乘槎云汉边。

凤凰八景之:

梵阁回涛

清

曾朝瑞

一湾沱水映岩扉,

叠叠回涛触钓矶。

浪激阁前迷梵乡,

波潆栏外静禅机。

临谭钟鼓惊鱼跃,

晓岸烟霞伴鹤飞。

有客浮槎云际去,

清风明月送将归。

贯穿全城景点,穿小巷,寻幽境,亭台楼阁,仿古建筑,人文风貌,民间习俗,皆历历在目让你在不知不觉中溶入这天人合一的古城。感受古城的神韵。

????

朝阳宫,位于西门巷、建于民国4年。前有高大门墙。粉红色的墙壁上有12副浮塑。宫内四合大院,头门有一大戏台。整个院落朱漆金纹、浮雕飞动,宛如宫殿。朝阳宫内的戏台是现今保存最好的戏台,造型端庄典雅、工艺技术精湛。是具有浓郁地方建筑色彩的艺术构筑。

大成殿,又名文庙,建于原熙四十九年道光十九年改建而成,建筑飞檐翘角,盘龙矫绕。壮观雄伟,正殿内孔子画像,栩栩如生。殿前植有金银双桂,时至金秋,清香四缢。

著名作家沈从文的故居。典型的四合古院,内天井,有正房、厢房、前室10余间。虽无雕龙画凤,但做工精细、小巧别致、古色古香、清静典雅。里面陈列着沈从文先生的一些影照及墨宝等。

北门城楼,建于清康熙五十四年、位于沱江南岸,城墙上有楼两层,古砖瓦建筑,有八孔炮台。下有城门、城门为木质门板、镶铁板,上铁钉、上书“壁辉门”。再上方有各种人物和怪兽浮雕,工艺精美,栩栩如生。城高10米,厚4.5米连接东城楼。气势壮观。城门外是一原始过渡古桥。这就是我们山乡人所说的跳岩。北门跳岩始建于明嘉靖三十五年(1556年)

。

古城墙连结着东、西二城门。古城墙建于清康熙五十四年,现存北门城墙后又经修复。依江而建,连结东、北城门,形成一道雄伟的屏障。这一道厚重的城墙,犹如一页页史书记载着以往的刀光剑影。

卧虹桥,横贯水面,建于清康熙九年,因建桥所用岩石均为朱红色砂石,桥建成后、宛如彩虹卧江,故为卧虹桥,简称虹桥。

万名塔

塔为六方、七级,每层六个翘角悬挂铜铃,精美秀丽。耸立在沱江河岸,宛如亭亭少女。绿水名塔,相映成趣。

江心禅寺

位于回龙阁南侧,嘉庆二年修建。半圆形石大门门上绘有花卉草虫等彩画。寺前为紫红色石板小街,背靠秀丽天马山。山上古木参天,郁郁葱葱。远山重叠不穷,景色迷人。

????????????????????????????????????????????????

北门城楼(国家级历史文物),属中国南长城一部分,建于清康熙五十年。它久经沧桑,却巍然屹立,为这座古城增添了光彩。

??????????????????????????????????????????

朝阳宫(省级历史文物),原名陈家祠堂。专用于每年族属祭祖聚会议事之地,内有正殿、廊房、戏楼等建筑,结构紧凑,设计精巧,风韵独特。

????????????????????????????????????????????????

吊脚楼:小巧玲珑,古色古香,飞檐翘角,描龙画凤,这就是凤凰的吊脚楼。

?????????????????????????????????????????

夺翠楼:画家黄永玉先生在家乡的新居,坐落在沱江河边,南华上脚下。牌坊式建筑,颇具艺术特色。

??????????????????????????????????????????????

古虹桥(省级历史文物),建于明清年间。如一条彩虹凌驾两岸,横卧河面。桥身均用红条石砌成,气势古朴雄浑是两岸的交通要道。

????????????????????????????????????????????????

南华门:一座10多米高的仿古建筑,横跨两山,亦是湘黔公路上的一大边关,气势雄伟,美丽壮观。

??????????????????????????????????????????????

沈从文故居(省级历史文物),位于古城南中营街,有木瓦结构房间十余间,小巧精致,古色古香,尤其是富有湘西风味的雕花木窗,更为引人入目。

????

?????????????????????????????????????????????

天王庙(州级历史文物),建于清嘉庆之年,背靠南华,面临沱江。整个建筑布局巧妙而得体,造型雄伟而秀丽,环境幽雅、古朴恬静。

????????????????????????????????????????????????

万名塔(县级历史文物),位于沱江河畔沙湾北岸。用青砖和混合沙浆及钢筋混凝土砌筑而成,塔面优雅,塔身挺拔,别致秀丽。

边

城

沈从文

教学目标

了解沈从文描绘的湘西风土人情和优美的环境描写。

分析主要人物翠翠的形象。把握对人物的描写。

结合人物分析,领会作者的创作目的,小说的主旨。

走进作者构筑的善与美的理想世界,体会人性之美。

沈从文(1902--1988),湖南凤凰人,现代作家。曾任西南联大、北京大学教授。作品着力描绘不受“近代文明”玷污的原始古朴的人性,在古老的生活节奏与情调中塑造一系列不带社会阶级烙印的自然化的人,讴歌一种自在自得的人生。

作者介绍

刘文典眼中的沈从文:

“傲骨狂徒”刘文典从不把朱自清、沈从文这些用白话文写作的“才子”放在眼里,他曾说“在西南联大,陈寅恪才是真正的教授,他应该拿四百块钱,我应该拿四十块钱,朱自清可拿四块钱。可我不会给沈从文四毛钱。沈从文要都当教授,那我是什么?那我岂不成立太上教授了吗?”

奇人&狂人刘文典

安徽大学首任校长、学潮、蒋介石

刘文典眼中的沈从文:

在西南联大,一次警报响起,大家一窝蜂地往外跑,“傲骨狂徒”刘文典也往外跑,但没跑多远,他就想起自己“十二万分”佩服的陈寅恪身体羸弱且目力衰竭,于是便率几个学生折回来搀扶着陈寅恪往城外跑去。而他自己却强撑着不肯让学生扶,并且大胜

嚷着“保存国粹要紧,保存国粹要紧”

这时候他扭头一看,那个他素所藐视的乡下人(沈从文)跑得比谁都快,立即就火了,转身呵斥道“我刘某人是在替庄子跑,我要是死了,就没人讲《庄子》了!学生跑是为了保存下一代,你跑什么跑?”

沈从文生平:

沈从文1902年诞生于湖南凤凰一个没落的官僚家庭。父亲是军人,母亲能读书,懂医方,会照相。沈从文的启蒙教育得益于这位富有“胆气与常识”的母亲。

少年时代顽劣异常,却又不怕背书。上私塾总是逃学、打架、撒谎,和一批“小流氓”(沈从文语)四处游逛,惹是生非。用他自己的话说就是:“对于一切成例与观念皆十分怀疑”,“逃避那些书本枯燥文句去同一切自然相亲近”。于是挨打、罚跪、抽鞭子……但背书却从来难不住,即便是全生的课文,临时背上十遍八遍,也能顺利过关。

根据当地传统,家长和他本人都想让他成为将军,所以不到14岁就去当兵,却是一支“半匪半军”的队伍。由于写得一手好字,担任“司书”

。这支队伍最常做的事是“清乡剿匪”,其实就是杀人、筹集军饷。六年时间,沈从文眼见有上万人被杀。有人戏说,沈从文是“当土匪”出身。

只身闯北京苦读,北大“蹭课”

20岁时,沈从文厌倦了“半匪半军”的生活,只身来到北京,想上大学。连新式标点都不懂,自然考不上,也上不起,只好在北大“蹭课”。而北大竟然也让这样的人“蹭”。一边苦读,一边写作。没有经济来源,冬天只穿两层单衣,生活十分困窘。

不懂标点符号,竟成著名作家

1924年12月沈从文在《晨报》副刊发表了一篇小说,初涉文坛。到1948年,出版小说、散文、文论等共70多本,平均一年3本,是中国最多产的作家。?

只有小学文凭,却当大学教授 1928年,只有小学文凭的沈从文应聘上海中国公学讲师,竟受到校长胡适赏识,让他讲授“小说写作”和“新文学研究”。

后来又在武汉大学、青岛大学任讲师,在昆明西南联大、北京大学任副教授、教授。连江青都说,她在青岛大学读书时最爱听沈从文的课。还编辑过《京报》《大公报》《益世报》等大报的文艺副刊,编撰过中小学国文课本,创办过文学杂志。他的爱情生活幸福美满──夫人张兆和是才女加美女,他们的婚姻还有一段佳话。

被郭沫若点名批判,忽成反动作家

1948年郭沫若发表《斥反动文艺》,斥责他“专写颓废色情”,是“桃红色作品”,“一直是有意识地作为反动派而活动着”,“存心不良,意在蛊惑读者,软化人们的斗争情绪”。还有“左翼”作家攻击他“为地主阶级歌功颂德”,“粉饰地主阶级恶贯满盈的血腥统治”……

倒霉后自杀未遂,又成文物学家

北大不能干了,堂堂教授被安排到历史博物馆做一般职员:抄卡片,作讲解,为各方面打杂……文学创作从此停止。曾用刮脸刀片割颈动脉自杀未遂。“反右”时坚决不提意见,偶然逃过“反右”大劫。“文化大革命”中先后8次抄家,无休止的检查、批斗之余是扫厕所,到农村“劳改”。但仍写出《中国古代服饰研究》《唐宋铜镜》《战国漆器》《中国的瓷器》等大量学术著作,著名作家转变成著名文物学家。

国内臭国外香,晚年又“火”起来

他倒霉时,香港、日本、美国等海外的沈从文研究一直不断,给他以极高评价,被尊称为“中国当代最伟大的在世作家”。晚年的沈从文又“火”了起来:1981年《中国古代服饰研究》在香港精印出版,成为国家领导人出访赠送外国元首的礼物;1978年调中国社会科学院历史研究所任研究员;1980年赴美国讲学;大量著作重新出版。进而出现“沈从文热”。1985年中组部发文件给以部长级待遇:涨工资,换房子,配汽车、司机、秘书……

两次诺贝尔奖提名,可惜擦肩而过

1983年沈从文患脑血栓,左身瘫痪。1988年5月10日心脏病猝发逝世,享年86岁。如果他晚去世半年,将获得诺贝尔文学奖。

──参读链接:瑞典专家披露中国作家屡屡错过诺贝尔文学奖原因

沈从文先生(1902~1988),现代作家、历史文物研究学者。原名沈岳焕,笔名小兵、懋琳、休芸芸等。湖南凤凰(今属湘西土家族苗族自治州)人。

1926年出版第一本创作集《鸭子》,有7O余种作品集,被人称为多产作家。主要代表作有:

短篇小说《丈夫》、《贵生》、《三三》,长篇小说《边城》、《长河》,以反映湘西下层人民生活的作品最具特色。他的创作表现手法不拘一格,文体不拘常例,故事不拘常格,尝试各种体式和结构进行创作,成为现代文学史上不可多得的“文体作家”。

在文学态度上,沈从文先生一直坚持自由主义立场,坚持文学要超越政治和商业的影响。

1948年沈从文先生受到了左翼文化界猛烈批判,郭沫若斥责沈从文先生:“一直是有意识的作为反动派而活动着”。下半生从事文物、工艺美术图案及物质文化史的研究工作。1978年调中国社会科学院历史研究所任研究员,致力于中国古代服饰及其他史学领域的研究。于1980年应邀赴美国讲学,并进入诺贝尔文学奖的终审名单。

沈从文平时很和气,总是微笑着,很温和。但是一遇到他不肯做的事情,你就是拿着枪对着他,他也不会去做。

实际上沈从文这一生就是一直在追求人性的一生。追求一种美好的素朴的一种人性。在他小的时候,不肯读书,一种儿童的天性要尽量让它张扬让它发挥。那时候读私塾,后来是新式小学。

他不是一个用功的孩子,按照我们现在的观念就是一个野孩子。他常常逃学,利用逃学的时间接触大自然。增长了好多自然方面的如动物、植物等等的知识。另外就是接触了社会百态。

初读他的作品,觉得像在喝一杯玻璃杯里的白开水,没有酒那么浓烈,也没有咖啡那么香醇。但总保持着自己的透明,保持着特有的平淡自然。

再读时,那是一杯淡淡的茶,细细品味,慢慢体会,一丝苦,一丝甜,都沁人心脾。

“边”有边缘的意思,和“中心”相对。

边城的人生形式和城市形成鲜明了对比。沈从文从乡下跑到大城市,对上流社会的腐朽生活,对城里人的“庸俗小气自私市侩”深恶痛绝,这引发了他的乡愁,是他对故乡尚未完全被现代物质文明所摧毁的淳朴民风十分怀念。

但是在湘西,这种古朴的民风也正在消失。1934年冬天,作者从北平回湘西时,也明显感到农村社会所保有的那点正直朴素人情美,几乎快要消失无余,代替而来的却是近二十年实际社会培养成功的一种惟实惟利的人生观。

如何理解“边城”这一概念?

《边城》所写的那种生活确实存在过,但到《边城》写作时已经几乎不复存在。

《边城》是一个怀旧的作品,一种带着痛惜情绪的怀旧。《边城》是一个温暖的作品,但是后面隐藏着作者很深的悲剧感。

作者怀有重建民族品德和人格的梦想,但现实又让他感到力不从心,感到痛苦寂寞,感到理想难以实现的前景的暗淡。他的这种心绪辐射到《边城》上,使人读完《边城》后在获得美感的同时,又感到一种忧伤、悲凉和惆怅,总感到他所描绘的明丽景物和温暖人情上,笼罩着一种似雨似雾、挥赶不去的阴湿与愁苦。

边城的创作动机

我要表现的本是一种“人生的形式”,一种“优美,健康而又不悖乎人性的人生形式”。我注意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类的爱字作一度恰如其分的说明。

在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人。外公年逾七十,仍很健壮。孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人,淳朴善良。两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩送,从此种上情苗。傩送的哥哥天保喜欢上美丽可爱清纯的翠翠,托人向翠翠的外公求亲。而地方上的王团总也看上了傩送,情愿以碾坊作陪嫁。傩送不要碾坊,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。于是兄弟两相约唱歌求婚,让翠翠选择。天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得自己对哥哥的死负有责任,抛下翠翠出走他乡。外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心地等待傩送回来,“但这个人也许永远不回来了,也许明天回来!”

故事情节

“这官路将近湘西边境到了一个地方名‘茶峒’的小山城时,有一小溪,溪边有座白色小塔,塔下住了一户单独的人家。这人家只一个老人,一个女孩子,一只黄狗。”

“小溪流下去,绕山岨流,约三里便汇入茶峒的大河。人若过溪越小山走去,则只一里路就到了茶峒城边。溪流如弓背,山路如弓弦,故远近有了小小差异。小溪宽约二十丈,河床为大片石头作成。静静的水即或深到一篙不能落底,却依然清澈透明,河中游鱼来去皆可以计数。”

“住处两山多篁竹,翠色逼人而来。”

环境描写

清澈见底的河流

凭水依山的小城

攀引缆索的渡船

关乎风水的白塔

翠色逼人的篁竹

自然清丽

优美如画

翠翠:

“她在风日里成长着,皮肤黑黑的,触目青山绿水,一对眸子清如水晶,自然抚养着她,教育着她。”

她“为人天真活泼,处处俨然如一只小兽物”

“从不想残忍的事情,从不发愁,从不动气”

清纯美丽

天真活泼

乖巧伶俐

敏感善良

父母早逝,与爷爷相依,和黄狗相伴

歌声的来复,反而使一切更寂静一些了

独自低低的学小羊叫着,学母牛叫着

采一把野花缚在头上,独自装扮新娘子

诗意的孤独

“未被近代文明污染”的人性美

内在的、精神的、灵魂的美

爷爷的性格特点

勤劳淳朴

忠于职守

善良慈爱

没有私欲

淳朴民风

醇美人情

“凡事求个心安理得,出气力不受酬谁好意思,不管如何还是有人把钱的。”

“管船人却情不过也为了心安起见,······给过路人解渴。”

帮爷爷摆渡

和爷爷一起晒太阳

听爷爷讲故事

和爷爷“我吹你唱”

帮爷爷备办物品

浓浓的祖孙情

小结

《边城》用人性描绘了一个瑰丽而温馨的“边城”世界,这里人性皆真、皆善、皆美,由每个人身上所焕生的人性美、人情美营造了这个世界,这里看不到邪恶、奸诈和贪欲;这里的人们都互相亲善着、扶持着;这里也有孤寂,但即使是孤寂,也是充满诗意的。

讨论

1.

本文写于1933年,当时的中国存在这样美好的世界吗?

《边城》所写的那种生活确实存在过,但到《边城》写作时(1933——1934)已经几乎不复存在。作者在

《长河·题记》中说:“去乡已十八年,一入辰河流域,什么都不同了。表面上看来,事事物物自然都有了极大进步,试仔细注意注意,便见出在变化中的堕落趋势。最明显的事,即农村社会所保有的那点正直朴素人情美,几乎快要消失无余,代替而来的却是近二十年实际社会培养成功的一种惟利的人生观。”

2

.

沈从文描绘这个“已经几乎不存在”的“边城”有何目的?

创作《边城》的用意在于要跟两种现实进行对照:一种是用“边城”人的淳朴、善良、正直、热情跟都市上流社会的虚伪、懦弱、自私、势利、男盗女娼相对照;二是把湘西社会的“过去”与“当前”相对照,即把过去的“人情美”与今天的“惟利的人生观”相对照。在这两种对照中,使人们能够“从一个乡下人的作品中,发现一种燃烧的感情,对于人类智慧与美丽的倾心,健康诚实的赞颂,以及对于愚蠢自私极端憎恶的感情”。

3.

我们现在读这篇小说有什么现实意义?

审视现实,我们也不由得感到,在今天这个物质化的时代,商品经济的大潮越来越把人也商品化、庸俗化,冷漠、自私、惟利渐渐充满了我们生活的空间。

读沈从文的《边城》,激起了我们心底对“未被近代文明污染”的美好人性和宁静和谐的生活的唤;让我们思考:怎样才能构建和谐的、一如“边城”的美好社会。

拓展延伸:

1

.如果要以翠翠为标准,给边城茶峒选一位旅游形象小姐,你打算选一位什么样的女孩,如何来给她造型?运用人物描写的方法描述出来。

2

.请你为边城茶峒(或自己的家乡)写一篇导游词,要运用景物描写。

3

.为边城茶峒策划一个旅游营销方案。

人物可爱,是沈从文先生小说的一大特征。他的作品所有人物全都可爱善良,可又为什么能从中感到悲哀的分量呢?请快速阅读课文,思考:

导读题

边城明净的风光,教化着朴实的人们,每个人都热情诚实;作为封闭的农业文明的社会的湘西,人们的身上也流露出孤寂的色彩,试以翠翠为例,作具体分析。

纯朴的翠翠

翠翠天真善良、温柔清纯。她和外公相依为命,对外公关心备至。因为外公不理解她的心事,她就幻想出逃让外公去寻她,可是想到外公找不到她时的无奈,有为外公担忧起来,为自己的想法的后果害怕自责。

她情窦初开,爱上傩送,感情纯洁真挚,对爱执着追求。

孤寂的翠翠

翠翠自幼父母双亡,内心无比孤独。虽然有外公无微不至的照顾,但是并不能真正理解她作为一个青春少女的情怀。没有人能体会一个思春少女的感情。她为这无奈的生活而痛哭,外公不能明白她内心的哀痛。

天保和傩送为了她而唱歌“决斗”,她却毫不知情,只能在梦中希望爱情的实现,现实似乎与她无关。

天保闯滩而死,傩送离家出走,外公为她的婚事忧愁而死,她却并不理解这一切前因后果,只能凄凉地守着渡船,等待着心上人的归来。没有人能告诉她要孤独等待到什么时候。

纯朴的人性美

作者描写的湘西,自然风光秀丽、民风纯朴,人们不讲等级,不谈功利,人与人之间真诚相待,相互友爱。外公与孙女的爱、翠翠对傩送纯真的爱、天保兄弟对翠翠真挚的爱以及兄弟见诚挚的手足之爱。这些都代表着未受污染的农业文明的传统美德。作者极力状写湘西自然之明净,也是为了状写湘西人的心灵之明净。