2020—2021学年人教版高中语文必修2 第10课《游褒禅山记》 课件(68张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版高中语文必修2 第10课《游褒禅山记》 课件(68张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 940.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-11 10:01:44 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

学习目标

1、掌握文中重点字词,培养阅读理解及翻译文言文的能力。

2、学习叙议结合、因事说理的写作方法。

3、学习本文所论述的做任何事要有志向、不盲从、努力向上和“深思慎取”的态度。

褒禅山,旧称华山。因唐贞观年间慧褒禅师结庐山下,卒葬于此而得名。褒禅山山色翠霭,多洞穴,常有游人。本文王安石于是宋仁宗(赵祯)至和元年即公元1054年写的。当年4月,王安石从舒州(今安徽潜山县)通判任上辞职,在回家探亲途中游览了褒禅山,同年七月以追记形式写下此文。

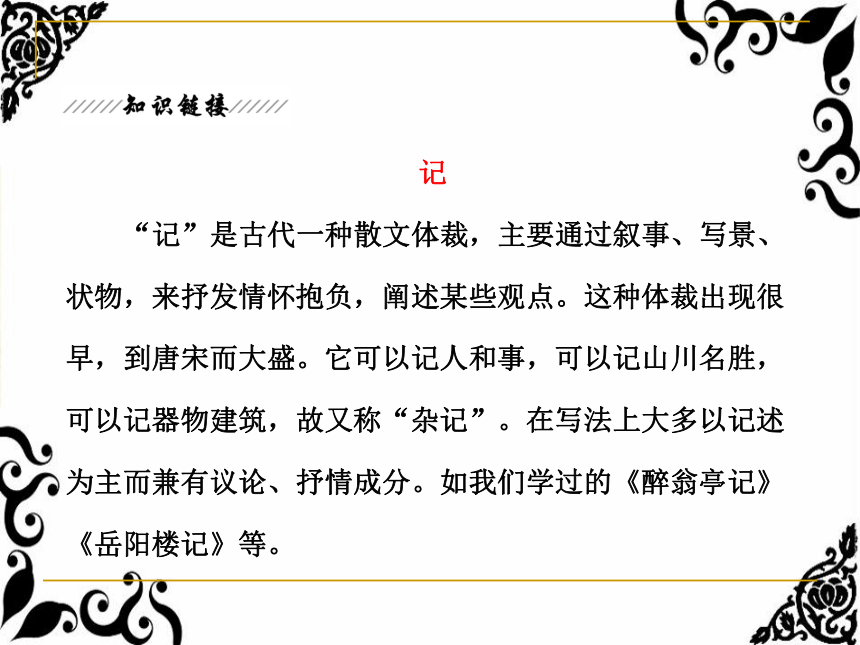

记

“记”是古代一种散文体裁,主要通过叙事、写景、状物,来抒发情怀抱负,阐述某些观点。这种体裁出现很早,到唐宋而大盛。它可以记人和事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,故又称“杂记”。在写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分。如我们学过的《醉翁亭记》《岳阳楼记》等。

“甫”,

古代对男子的美称

不平常

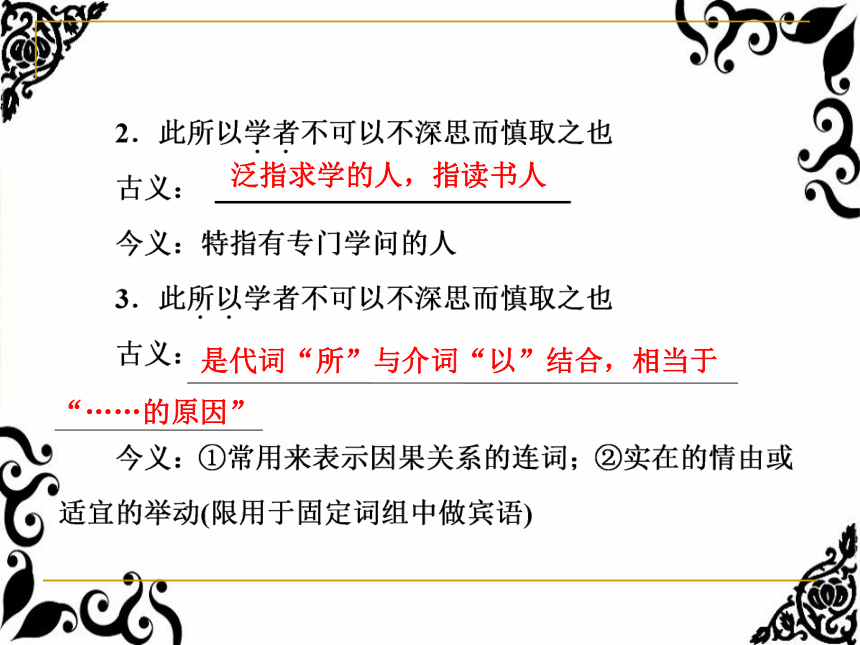

泛指求学的人,指读书人

是代词“所”与介词“以”结合,相当于“……的原因”

“于”,介词,对;“是”,代词,这件事。“于是”为单音词连用

十分之一

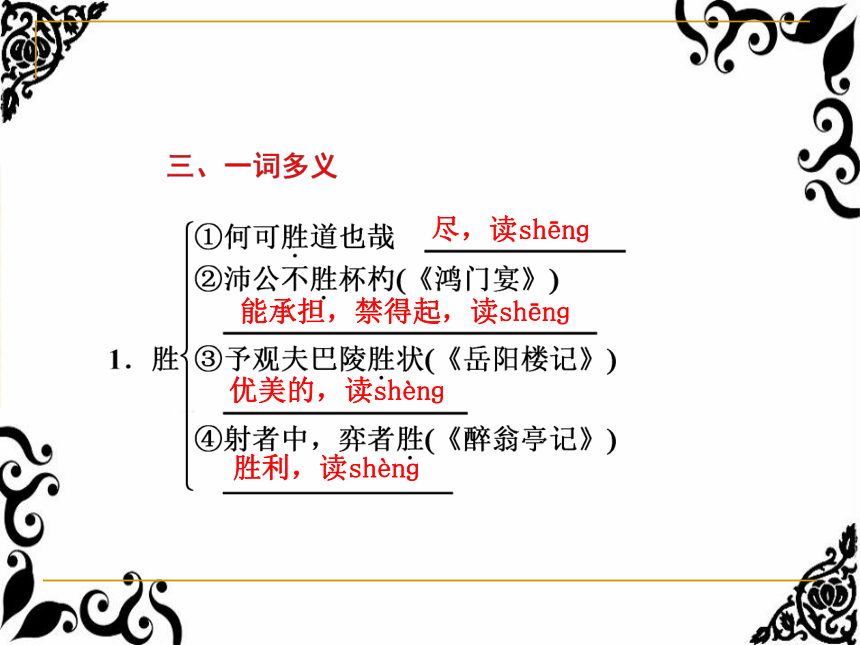

尽,读shēnɡ

能承担,禁得起,读shēnɡ

优美的,读shènɡ

胜利,读shènɡ

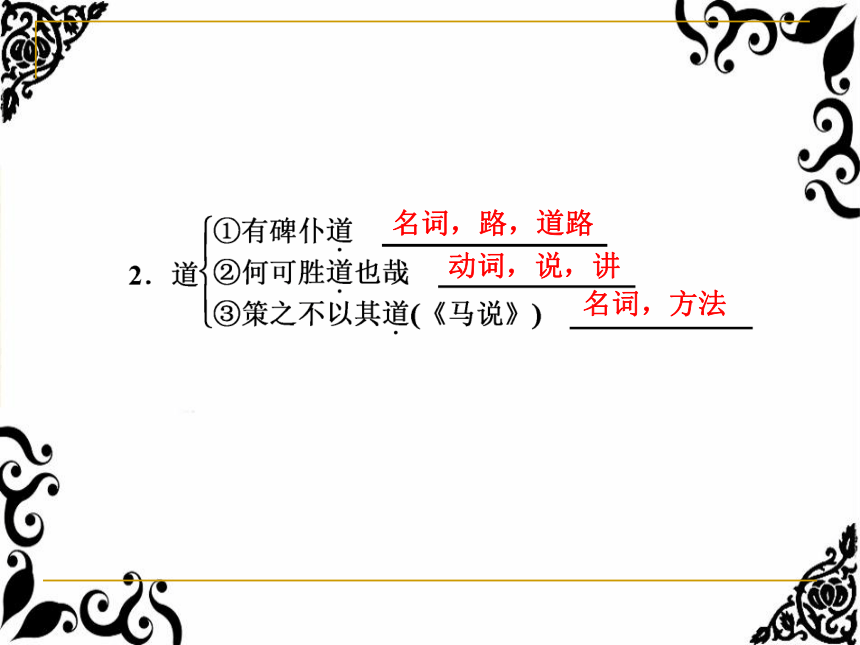

名词,路,道路

动词,说,讲

名词,方法

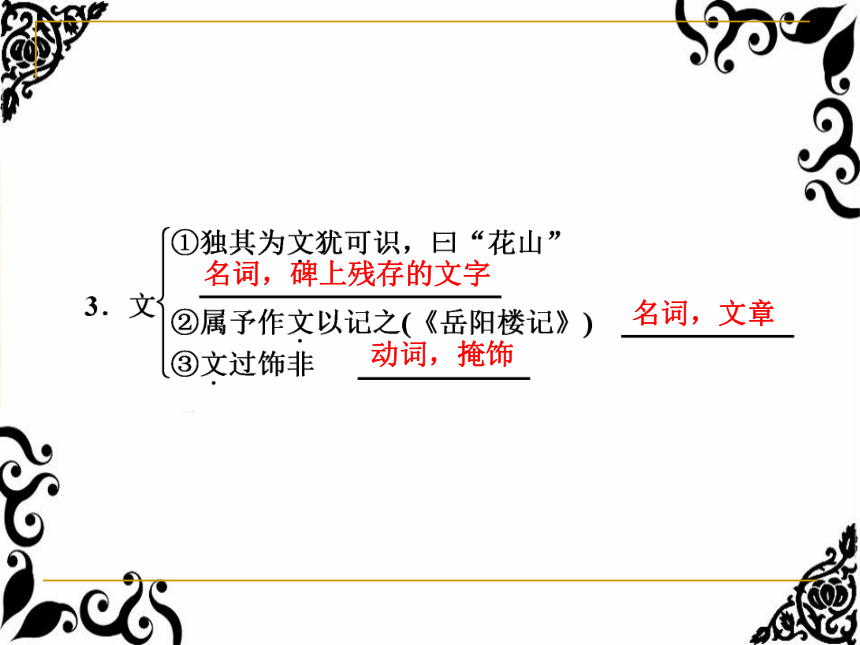

名词,碑上残存的文字

名词,文章

动词,掩饰

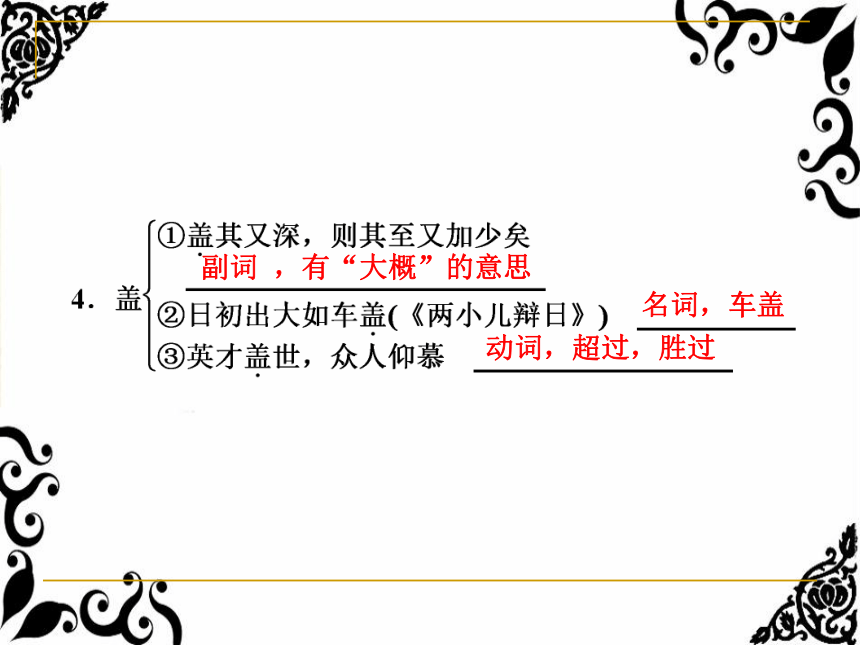

副词

,有“大概”的意思

名词,车盖

动词,超过,胜过

形容词词尾,“……的样子”

连词,但,但是

形容词,对,正确

句中语气助词,没有什么实际意义

代词,自己

代词,他们

副词“其……乎”是固定格式,用来表示反问,可译作:难道……吗?

代词,指古书

6.其

介词,在

介词,对

介词,对

介词,引出处所,可以不译

介词,在

介词,对

介词,因为

介词,因为

与“上”连用,表方向

介词,因为

连词,相当于“而”,表并列关系

连词,相当于“而”,表并列关系

连词,表承接关系

连词,用来,表目的

连词,表目的,用来

“以之”的省略,因此

连词,表承接

连词,表承接

连词,表递进关系,而且

连词,表转折,然而

连词,表转折

,却

连词,表转折,却

副词,表示判断,可译为“是”“就是”

副词,于是

副词,才

筑舍定居

命名,称呼

识其本名

在一侧

见到的景象

到达的人

流传的文字

收获

深度

险远的地方

幽深昏暗、叫人迷乱的地方

尽、尽兴

尽、走到头

照明

弄错,使……错

五、文言句式

1.判断句

(1)今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也(“……者,……也”表判断)

(2)所谓前洞也(“……也”表判断)

(3)此余之所得也(“也”表判断)

2.状语后置句

唐浮图慧褒始舍于其址(状语“于其址”后置,按现代汉语语序为“唐浮图慧褒始于其址舍”)

3.省略句

(1)而卒葬之(省略主语,应为“〈慧褒〉而卒葬之”)

(2)有碑仆道(省略介词“于”,应为“有碑仆〈于〉道”)

(3)

有志矣,不随以止也(省略“之”,应为“不随〈之〉以止也”)

(4)又以悲夫古书之不存(省略了主语与介词“之”,应为“〈余〉又以〈之〉悲夫古书之不存”)

4.固定句式

(1)其孰能讥之乎(其……乎:难道……吗)

(2)何可胜道也哉(何可……哉:哪里……呢)

(3)此所以学者不可以不深思而慎取之也(所以……也:这就是……的缘故)

[课文主旨]

本文通过一次未能尽兴的游山经历,说明了要实现远大理想,成就一番事业,除了要有一定的物质条件外,还需要有坚定的志向和顽强的毅力,在研究学问上要“深思而慎取”。

[脉络梳理]

解析:D项,本段行文顺序应是:不是本名——别名由来及证明——华山洞的由来——从仆碑看出本名——指出音谬。

答案:D

解析:A项,是记叙“余”游览到的位置;B项,是作者推测洞深处游览人数的情况;C项,是作者总结“我”有足够的条件进入,是“余亦悔”的根本原因;D项,是有人责怪想出来的人,是“余亦悔”的外部原因。

答案:C

解析:B项,应为“略写前洞,较详细地写了后洞的特点以及游后洞的所见所感”。

答案:B

解析:A项,是“余有叹”的内容;B项,概括世人游山时的不同状况;C项,是强调“志”的重要;D项,强调了“志”这个主观因素的关键作用,强调只要尽己之志,虽然不能达到目的,亦可“无悔”,体现了作者朴素的辩证观点。作者在这里所论述的即是游山所得。

答案:D

C.作者在本段还揭示了

“志”“力”“物”三者之间的辩证关系,首先要有力,虽然力量足,但没有矢志不渝的决心也不行;尽管志向坚定,力量充足,然而到了幽暗昏惑之境地,如果没有外物相助,也不能至。作者在这儿所论述的既是游山之所得,又是治学处事之理,也是成就一切事业之道。这对于我们治学、处事、创业都有很大启发。

D.本段与前文相互照应。如“夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少”与第二段“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。……盖其又深,则其至又加少矣”照应;“力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎”与第二段中的“方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也”相照应。

解析:C项,应为“首先要有志,虽然有矢志不渝的决心,但力量不足也不行;尽管志向坚定,力量充足,

然而到了幽暗昏惑之境地,如果没有外物相助,也不能

至”。

答案:C

解析:AB两项是针对上文碑文文字模糊和“花山”误传而说,D项是古代游记格式。

答案:C

解析:D项,第五段是“补叙”。

答案:D

解析:D项,不是“表现‘有志’的主题”,而是为了表现不人云亦云(“随以止”),必须深思慎取的主题。

答案:D

1.因事说理,叙议结合

本文前面记游山,后面谈道理,因事见理,前面的事和后面的理紧密相扣,把深刻抽象的道理谈得具体生动,浅显易懂。文章一开始介绍褒禅山时,就特别说明“褒禅山亦谓之华山”。记仆碑情况时,又突出“花山”二字,为后面的议论作铺垫。记游山,不记别的,只记游山洞。前洞略写,指出路近、地平、游者众,为后面议论(“夫夷以近,则游

者众”)作铺垫。后洞详写,突出路远、奇险、深寒、游者少,和前洞对比,并交代退出情况,为后文议论作了有力的铺垫。

总之,前面记游山,处处和后面的体会有关;后面写体会,处处紧扣游山的经历。前后呼应,紧密结合。

2.重点突出,详略得当

本文的主旨在于阐述要“有志”“尽吾志”的观点,另外也涉及“深思而慎取”的观点,因此,文章的选材详略无一不经过精心裁定,紧扣这两个观点。记游部分就写景来看似乎平淡无奇,实际上是深思熟虑、刻意安排的。第一段介绍褒禅山概况从略,第二段记游洞经过从详。前者又详记仆碑文字,其余从略;后者又记前洞和后洞概况从略,记游后

洞经过颇详。记前洞和后洞概况,前洞略,后洞详;记游后洞,写经过略,补叙经过、写心情之

“悔”详。议论部分对应记叙部分,也有侧重。议游洞

的心得甚详,借仆碑抒发感慨从略。议游洞的心得,又议“志”较详,议“力”“物”从略。

分析状语后置句三大技巧

1.用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都处在补语的位置,译成现代汉语时,除少数仍作补语外,大多数都要移到动词前作状语。

例:不能喻之于怀。(王羲之《兰亭集序》)

分析:此句中的“于怀”介宾短语,应该移到“喻”的前面作状语,即译为“在心里明白”。

2.介词“以”组成的介宾短语,在今译时,一般都作状语。

例:具告以事。(《鸿门宴》)

分析:

“具告以事”

,即“以事具告”

,“以

事”介宾短语作“告”的状语。

3.还有一种介词“乎”组成的介宾短语在补语位置时,在翻译时,可视情况而定其成分。

例:吾独穷困乎此时也。(屈原《离骚》)

分析:“困乎此时”中的“乎”就是介词“于”;

“乎此时”应该移到“穷困”的前面作状语。

课内素材

《游褒禅山记》告诉了我们三个道理。第一,“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远”。第二,自信是一种良好的素质,盲从则是可悲的行为。要想不盲从,就得有自信。王安石曾与四位朋友去游褒禅山的一个山洞,“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇”,本来渐可探得奇景,但有一人害怕了,说“不出,火且尽”,结果,大家退出。退出之后,大家才发现,“力尚足以入,火尚足以明”,但已“不得极夫游之乐也”。王安石因盲从而后悔。第三,志、力、

物三者,可以说是我们成功的三大要素。有远大的志向,还得有真才实学,最好还获得某些帮助,或者良好机遇。王安石在游褒禅山时,就悟出了这个道理:“有志矣……然力不足者,亦不能至也。有志与力……而无物以相之,亦不能至也。”

应用角度:“伟大与渺小”“生命的价值”“追求”

“从不同的角度看问题”等。

[应用片段]

谈

志

向

王安石于褒禅山之一游,在未尽力以探寻到奇景的遗憾中结束。这一游不是仅仅就这样结束了,而是带给了他不断的反省和深刻的思索,从而他得出“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也”这一感慨。这是王安石游山而得出的感慨,而这一感慨又未尝不能用于学习与生活中。

“有志者,事竟成。”放眼纵观中华之千百年历史,这句话必然正确。越王勾践卧薪尝胆,受辱于敌国,但因为心中有大志,才如此忍辱负重,最后不仅报了仇,还成

就了大业,振兴了国家。

宋代范仲淹从小有志于天下。虽然他自幼贫苦,但刻苦好学,心系祖国。最终他写出了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”样句令后人赞叹的句子,他也成为宋代有名的政治家、文学家。

著名爱国英雄,戊戌六君子之一的谭嗣同从小立志要救国,长大后一心致力于变法,最后却以失败告终。但他临终前还大声说:“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”虽然变法失败了,但他的志向与爱国之心却得到了后世无限的景仰。

人生即是一个立志和尽志的旅程,立好志,才能继续走下去;而尽志了,就永远无悔。

(《高中生优秀作文》)

学习目标

1、掌握文中重点字词,培养阅读理解及翻译文言文的能力。

2、学习叙议结合、因事说理的写作方法。

3、学习本文所论述的做任何事要有志向、不盲从、努力向上和“深思慎取”的态度。

褒禅山,旧称华山。因唐贞观年间慧褒禅师结庐山下,卒葬于此而得名。褒禅山山色翠霭,多洞穴,常有游人。本文王安石于是宋仁宗(赵祯)至和元年即公元1054年写的。当年4月,王安石从舒州(今安徽潜山县)通判任上辞职,在回家探亲途中游览了褒禅山,同年七月以追记形式写下此文。

记

“记”是古代一种散文体裁,主要通过叙事、写景、状物,来抒发情怀抱负,阐述某些观点。这种体裁出现很早,到唐宋而大盛。它可以记人和事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,故又称“杂记”。在写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分。如我们学过的《醉翁亭记》《岳阳楼记》等。

“甫”,

古代对男子的美称

不平常

泛指求学的人,指读书人

是代词“所”与介词“以”结合,相当于“……的原因”

“于”,介词,对;“是”,代词,这件事。“于是”为单音词连用

十分之一

尽,读shēnɡ

能承担,禁得起,读shēnɡ

优美的,读shènɡ

胜利,读shènɡ

名词,路,道路

动词,说,讲

名词,方法

名词,碑上残存的文字

名词,文章

动词,掩饰

副词

,有“大概”的意思

名词,车盖

动词,超过,胜过

形容词词尾,“……的样子”

连词,但,但是

形容词,对,正确

句中语气助词,没有什么实际意义

代词,自己

代词,他们

副词“其……乎”是固定格式,用来表示反问,可译作:难道……吗?

代词,指古书

6.其

介词,在

介词,对

介词,对

介词,引出处所,可以不译

介词,在

介词,对

介词,因为

介词,因为

与“上”连用,表方向

介词,因为

连词,相当于“而”,表并列关系

连词,相当于“而”,表并列关系

连词,表承接关系

连词,用来,表目的

连词,表目的,用来

“以之”的省略,因此

连词,表承接

连词,表承接

连词,表递进关系,而且

连词,表转折,然而

连词,表转折

,却

连词,表转折,却

副词,表示判断,可译为“是”“就是”

副词,于是

副词,才

筑舍定居

命名,称呼

识其本名

在一侧

见到的景象

到达的人

流传的文字

收获

深度

险远的地方

幽深昏暗、叫人迷乱的地方

尽、尽兴

尽、走到头

照明

弄错,使……错

五、文言句式

1.判断句

(1)今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也(“……者,……也”表判断)

(2)所谓前洞也(“……也”表判断)

(3)此余之所得也(“也”表判断)

2.状语后置句

唐浮图慧褒始舍于其址(状语“于其址”后置,按现代汉语语序为“唐浮图慧褒始于其址舍”)

3.省略句

(1)而卒葬之(省略主语,应为“〈慧褒〉而卒葬之”)

(2)有碑仆道(省略介词“于”,应为“有碑仆〈于〉道”)

(3)

有志矣,不随以止也(省略“之”,应为“不随〈之〉以止也”)

(4)又以悲夫古书之不存(省略了主语与介词“之”,应为“〈余〉又以〈之〉悲夫古书之不存”)

4.固定句式

(1)其孰能讥之乎(其……乎:难道……吗)

(2)何可胜道也哉(何可……哉:哪里……呢)

(3)此所以学者不可以不深思而慎取之也(所以……也:这就是……的缘故)

[课文主旨]

本文通过一次未能尽兴的游山经历,说明了要实现远大理想,成就一番事业,除了要有一定的物质条件外,还需要有坚定的志向和顽强的毅力,在研究学问上要“深思而慎取”。

[脉络梳理]

解析:D项,本段行文顺序应是:不是本名——别名由来及证明——华山洞的由来——从仆碑看出本名——指出音谬。

答案:D

解析:A项,是记叙“余”游览到的位置;B项,是作者推测洞深处游览人数的情况;C项,是作者总结“我”有足够的条件进入,是“余亦悔”的根本原因;D项,是有人责怪想出来的人,是“余亦悔”的外部原因。

答案:C

解析:B项,应为“略写前洞,较详细地写了后洞的特点以及游后洞的所见所感”。

答案:B

解析:A项,是“余有叹”的内容;B项,概括世人游山时的不同状况;C项,是强调“志”的重要;D项,强调了“志”这个主观因素的关键作用,强调只要尽己之志,虽然不能达到目的,亦可“无悔”,体现了作者朴素的辩证观点。作者在这里所论述的即是游山所得。

答案:D

C.作者在本段还揭示了

“志”“力”“物”三者之间的辩证关系,首先要有力,虽然力量足,但没有矢志不渝的决心也不行;尽管志向坚定,力量充足,然而到了幽暗昏惑之境地,如果没有外物相助,也不能至。作者在这儿所论述的既是游山之所得,又是治学处事之理,也是成就一切事业之道。这对于我们治学、处事、创业都有很大启发。

D.本段与前文相互照应。如“夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少”与第二段“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。……盖其又深,则其至又加少矣”照应;“力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎”与第二段中的“方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也”相照应。

解析:C项,应为“首先要有志,虽然有矢志不渝的决心,但力量不足也不行;尽管志向坚定,力量充足,

然而到了幽暗昏惑之境地,如果没有外物相助,也不能

至”。

答案:C

解析:AB两项是针对上文碑文文字模糊和“花山”误传而说,D项是古代游记格式。

答案:C

解析:D项,第五段是“补叙”。

答案:D

解析:D项,不是“表现‘有志’的主题”,而是为了表现不人云亦云(“随以止”),必须深思慎取的主题。

答案:D

1.因事说理,叙议结合

本文前面记游山,后面谈道理,因事见理,前面的事和后面的理紧密相扣,把深刻抽象的道理谈得具体生动,浅显易懂。文章一开始介绍褒禅山时,就特别说明“褒禅山亦谓之华山”。记仆碑情况时,又突出“花山”二字,为后面的议论作铺垫。记游山,不记别的,只记游山洞。前洞略写,指出路近、地平、游者众,为后面议论(“夫夷以近,则游

者众”)作铺垫。后洞详写,突出路远、奇险、深寒、游者少,和前洞对比,并交代退出情况,为后文议论作了有力的铺垫。

总之,前面记游山,处处和后面的体会有关;后面写体会,处处紧扣游山的经历。前后呼应,紧密结合。

2.重点突出,详略得当

本文的主旨在于阐述要“有志”“尽吾志”的观点,另外也涉及“深思而慎取”的观点,因此,文章的选材详略无一不经过精心裁定,紧扣这两个观点。记游部分就写景来看似乎平淡无奇,实际上是深思熟虑、刻意安排的。第一段介绍褒禅山概况从略,第二段记游洞经过从详。前者又详记仆碑文字,其余从略;后者又记前洞和后洞概况从略,记游后

洞经过颇详。记前洞和后洞概况,前洞略,后洞详;记游后洞,写经过略,补叙经过、写心情之

“悔”详。议论部分对应记叙部分,也有侧重。议游洞

的心得甚详,借仆碑抒发感慨从略。议游洞的心得,又议“志”较详,议“力”“物”从略。

分析状语后置句三大技巧

1.用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都处在补语的位置,译成现代汉语时,除少数仍作补语外,大多数都要移到动词前作状语。

例:不能喻之于怀。(王羲之《兰亭集序》)

分析:此句中的“于怀”介宾短语,应该移到“喻”的前面作状语,即译为“在心里明白”。

2.介词“以”组成的介宾短语,在今译时,一般都作状语。

例:具告以事。(《鸿门宴》)

分析:

“具告以事”

,即“以事具告”

,“以

事”介宾短语作“告”的状语。

3.还有一种介词“乎”组成的介宾短语在补语位置时,在翻译时,可视情况而定其成分。

例:吾独穷困乎此时也。(屈原《离骚》)

分析:“困乎此时”中的“乎”就是介词“于”;

“乎此时”应该移到“穷困”的前面作状语。

课内素材

《游褒禅山记》告诉了我们三个道理。第一,“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远”。第二,自信是一种良好的素质,盲从则是可悲的行为。要想不盲从,就得有自信。王安石曾与四位朋友去游褒禅山的一个山洞,“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇”,本来渐可探得奇景,但有一人害怕了,说“不出,火且尽”,结果,大家退出。退出之后,大家才发现,“力尚足以入,火尚足以明”,但已“不得极夫游之乐也”。王安石因盲从而后悔。第三,志、力、

物三者,可以说是我们成功的三大要素。有远大的志向,还得有真才实学,最好还获得某些帮助,或者良好机遇。王安石在游褒禅山时,就悟出了这个道理:“有志矣……然力不足者,亦不能至也。有志与力……而无物以相之,亦不能至也。”

应用角度:“伟大与渺小”“生命的价值”“追求”

“从不同的角度看问题”等。

[应用片段]

谈

志

向

王安石于褒禅山之一游,在未尽力以探寻到奇景的遗憾中结束。这一游不是仅仅就这样结束了,而是带给了他不断的反省和深刻的思索,从而他得出“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也”这一感慨。这是王安石游山而得出的感慨,而这一感慨又未尝不能用于学习与生活中。

“有志者,事竟成。”放眼纵观中华之千百年历史,这句话必然正确。越王勾践卧薪尝胆,受辱于敌国,但因为心中有大志,才如此忍辱负重,最后不仅报了仇,还成

就了大业,振兴了国家。

宋代范仲淹从小有志于天下。虽然他自幼贫苦,但刻苦好学,心系祖国。最终他写出了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”样句令后人赞叹的句子,他也成为宋代有名的政治家、文学家。

著名爱国英雄,戊戌六君子之一的谭嗣同从小立志要救国,长大后一心致力于变法,最后却以失败告终。但他临终前还大声说:“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”虽然变法失败了,但他的志向与爱国之心却得到了后世无限的景仰。

人生即是一个立志和尽志的旅程,立好志,才能继续走下去;而尽志了,就永远无悔。

(《高中生优秀作文》)