8 蒲柳人家 课件(39张PPT)

图片预览

文档简介

8 蒲柳人家

语文统编版 九年级下

8 蒲柳人家

刘绍棠

预习案

导学案

检测案

预习案

学习目标

1.细读文本,品味语言,把握人物形象。

2.讨论探究,了解特色,体会作者情怀。

蒲柳人家?

用蒲草和柳树枝搭起房屋的人家,这里指代普通贫苦农家。

1.题目理解

刘绍棠(1936~1997)当代作家。河北通县(今北京市通州区)人。1952年发表成名作——短篇小说《青枝绿叶》,并被选入中学语文课本。代表作品有《青枝绿叶》、《蛾眉》、《蒲柳人家》。他的《蒲柳人家》获首届全国优秀中篇小说二等奖,《蛾眉》获1981年全国优秀短篇小说奖。

2.走近作者

故事发生在20世纪30年代,花鞋杜四家的童养媳望日莲与周檎相爱,巡警麻雷子勾结杜四,要把望日莲卖给董太师做小,并要以“抗日”的罪名把周檎抓走。以何大学问.一丈青大娘、柳罐斗、吉老秤等为首的父老乡亲一齐出面,挫败麻、杜阴谋,檎、莲顺利完婚。全篇小说共分12节,记述了运河边十来个乡间人物的逸闻趣事,表现了他们的多情重义、锄奸助良、扶危济困的美德。本文节选的是小说的前两节。这两节浓笔重彩描写了书中三个主要人物:六岁男孩何满子、奶奶一丈青大娘和爷爷何大学问。

3.小说背景

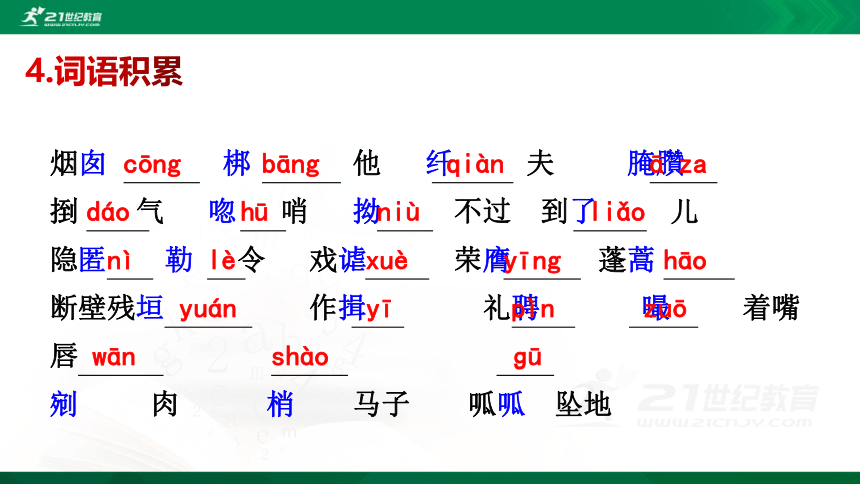

4.词语积累

烟囱 cōng 梆 bāng 他 纤 qiàn夫 腌臢 ā za

捯 dáo气 唿 hū哨 拗 niù 不过 到了 liǎo儿

隐匿nì 勒 lè令 戏谑 xuè 荣膺yīng 蓬蒿 hāo

断壁残垣 yuán 作揖 yī 礼聘 pìn 嘬 zuō 着嘴唇

剜 wān 肉 梢shào马子 呱呱ɡū坠地

cōng

bāng

qiàn

ā za

dáo

hū

niù

liǎo

nì

lè

xuè

yīng

hāo

yuán

yī

pìn

zuō

wān

shào

ɡū

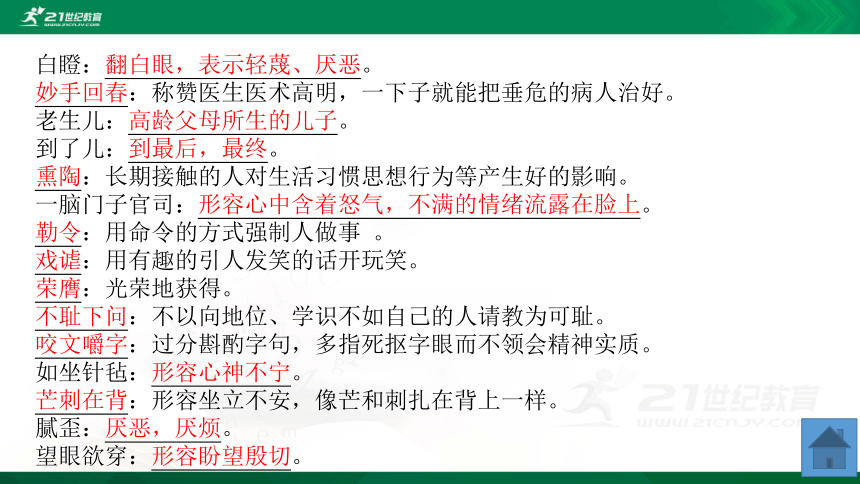

白瞪:翻白眼,表示轻蔑、厌恶。

妙手回春:称赞医生医术高明,一下子就能把垂危的病人治好。

老生儿:高龄父母所生的儿子。

到了儿:到最后,最终。

熏陶:长期接触的人对生活习惯思想行为等产生好的影响。

一脑门子官司:形容心中含着怒气,不满的情绪流露在脸上。

勒令:用命令的方式强制人做事 。

戏谑:用有趣的引人发笑的话开玩笑。

荣膺:光荣地获得。

不耻下问:不以向地位、学识不如自己的人请教为可耻。

咬文嚼字:过分斟酌字句,多指死抠字眼而不领会精神实质。

如坐针毡:形容心神不宁。

芒刺在背:形容坐立不安,像芒和刺扎在背上一样。

腻歪:厌恶,厌烦。

望眼欲穿:形容盼望殷切。

翻白眼,表示轻蔑、厌恶

妙手回春

高龄父母所生的儿子

到最后,最终

熏陶

形容心中含着怒气,不满的情绪流露在脸上

勒令

戏谑

荣膺

不耻下问

咬文嚼字

形容心神不宁

芒刺在背

厌恶,厌烦

形容盼望殷切

导学案

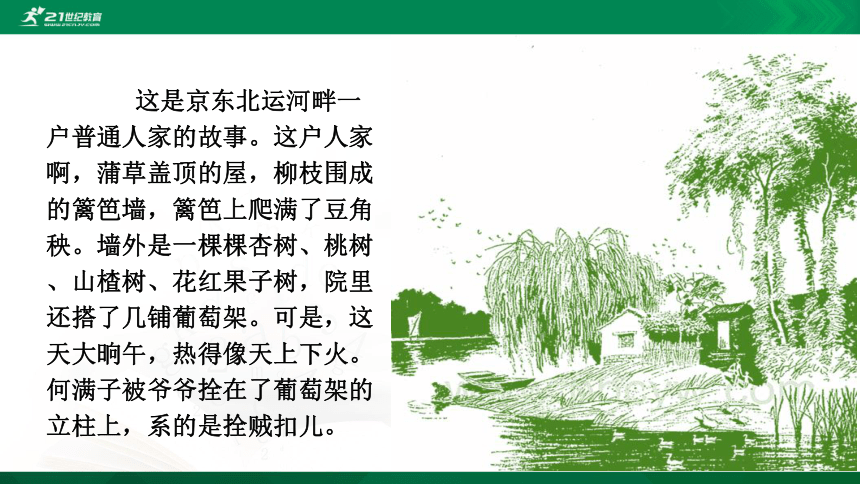

这是京东北运河畔一户普通人家的故事。这户人家啊,蒲草盖顶的屋,柳枝围成的篱笆墙,篱笆上爬满了豆角秧。墙外是一棵棵杏树、桃树、山楂树、花红果子树,院里还搭了几铺葡萄架。可是,这天大晌午,热得像天上下火。何满子被爷爷拴在了葡萄架的立柱上,系的是拴贼扣儿。

一、仿拟回目讲故事

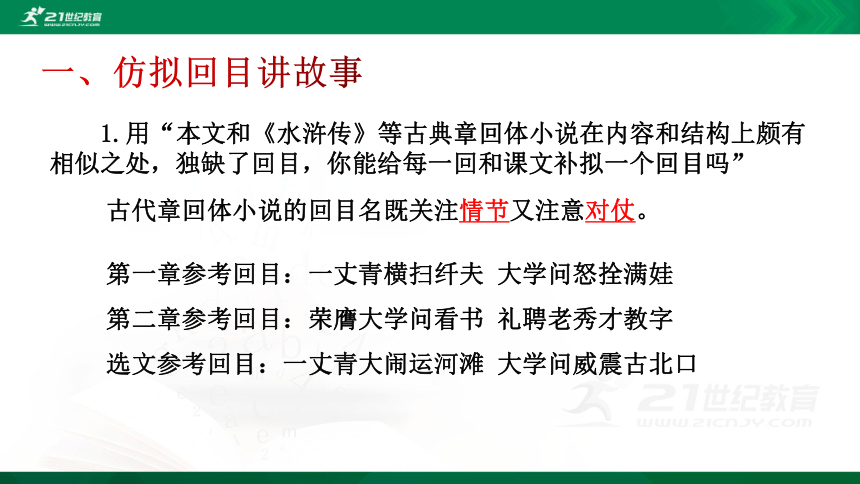

1.用“本文和《水浒传》等古典章回体小说在内容和结构上颇有相似之处,独缺了回目,你能给每一回和课文补拟一个回目吗”

古代章回体小说的回目名既关注情节又注意对仗。

第一章参考回目:一丈青横扫纤夫 大学问怒拴满娃

第二章参考回目:荣膺大学问看书 礼聘老秀才教字

选文参考回目:一丈青大闹运河滩 大学问威震古北口

2.梳理情节讲故事:为什么爷爷要把何满子拴起来呢?

原因有何满子的,奶奶的,爷爷的:

何满子的原因在第4小节:不穿花红肚兜,整日在河滩上野跑。不听奶奶的话。

奶奶的原因在第13小节:

何满子不听奶奶的话,奶奶很生气,就跟老头子叫起了苦,告了何满子的状。

爷爷的原因在第33小节:

爷爷当时坐了牢,还险些扔了命,就把怒火发在何满子身上,把他绑起来了。

4

不穿花红肚兜,整日在河滩上野

跑。不听奶奶的话

何满子不听奶奶的话,奶奶很生气,就跟老头子叫起了苦,

告了何满子的状

爷爷当时坐了牢,还险些扔了命,就把怒火发在何满子身上

,把他绑起来了

二、细读文本赏人物

这个故事中提到三个人物,谁才是前两个章节的主人公呢?

用评书形式读

大高个儿,一双大脚,青铜肤色,嗓门也亮堂……一丈青大娘骂人,就像雨打芭蕉,长短句,四六体,鼓点似的骂一天,一气呵成,也不倒嗓子。

之所以用评书式朗读,是因为这段文字都是短句式,讲究对仗,读起来有节奏感,这也是我国的一种传统说唱艺术。

一丈青大娘和何大学问

(一)朗读赏析“一丈青大娘”

一丈青大娘

朗读赏析:

1.小组合作,选读描写“一丈青大娘”的精彩片段,评说人物特点。

2.依据对人物的理解,进行演示朗读。

小组选取的片段如果多是纯叙述性语言,可以选取—位代表进行朗读,其他同学来评说人物形象;小组选取的片段如果有人物的对话等,可以先分角色进行朗读,再来评说人物形象。

选 段:第7小节的前半部分,“一丈青大娘站在篱笆外的伞柳阴下放鸭子,一见几个纤夫赤身露体……不能叫你们腌躜了我们大姑娘小媳妇的眼睛”。

读评范例1

评:这段文字是对一丈青大娘的语言描写,特别是“站住”和“不能叫你们腌攒了我们大姑娘小媳妇的眼睛”,我们读出了她的恼怒和气势,刻画出一丈青大娘爱憎分明、爱打抱不平的性格特点。

选 段:7小节的后半部分,“一丈青大娘勃然大怒……就像正月十五煮元宵,纷纷落水”。

读评范例2

评:这是对一丈青大娘的动作描写,尤其是一些动词“戳着”“抡圆了扇过去”“折断了”,可以看出她大胆泼辣,嫉恶如仇。这一处小小的片段描写,就用到了三处比喻,还有夸张。这里的喻体“茶碗口”、“元宵”、“乍蓬”是乡下常见到的事物,它们熟悉、质朴,既合乎人物形象,又体现了作品特色。所以恰当运用修辞能使情景真实和真切,这也是我们在写作时值得借鉴的。

选 段:第8小节,“一丈青大娘有一双长满老茧的大手……都是她那一双粗大的手给接来了人间”。

读评范例3

评:这段中“种地、撑船、打鱼都是行家”能看出她勤劳能干,“头疼脑热,都来找她妙手回春”能看出她热情善良,乐于助人。

小结:“一丈青”本是《水浒传》中扈三娘绰号,正如文中所说,是个“能镇八方的角儿”,所以这个称呼她是当之无愧。

1.“何大学问”这个绰号是怎么得来的

(二)默读批注“何大学问”

“于是,人们一半是戏谑,一半是尊敬,就给他送了个何大学问的绰号”。

2.结合课文说说看似矛盾的词“戏谑”和“尊敬”。

“戏谑”是他本来就没有文化,不识字,却偏偏叫他“何大学问”,就是村里的人和他开玩笑。“尊敬”是他“富有想象力,编起故事来,有枝有叶,有文有武,生动曲折,惊险红火”,而且“在这个小村,数他走的地方多,见的世面广”。

3.人物形象是复杂而丰满的,作者在全面塑造这一人物时,是戏谑的成分多,还是尊敬的成分多?结合文中语句评析人物形象,先进行批注,再读一读,说一说。

(二)默读批注“何大学问”

第17小节中,“几百匹野马,在他那一杆

大鞭的管束下,乖乖地像一群温驯的绵羊……躲他远远的”。

“用野马和盗马贼侧面刻画出一个威武、侠肝义胆的传奇英雄形象。所以应该是尊敬的成分多。

(二)默读批注“何大学问”

第18小节,“不知道钱是好的,伙友们有谁家揭不开锅……”。

这句中“掏”“抓”“不点”几个动词刻画出一个仗义疏财、慷慨大方、扶危济困的形象。也是尊敬的成分多。

(二)默读批注“何大学问”

第20小节中,“在长城内外崇山峻岭的古驿道上,这位身穿长衫的何大学问……那形象是既威风凛凛又滑稽可笑”。

“他装扮的背后是对知识、学问的渴慕。因为他“当真看起书来。他腰里常常揣着个北京老二酉堂出版的唱本”,“遇上生字儿,不耻下问”。这段文字的描述,对“何大学问”是既有戏谑,又有尊敬啊。

小结:何大学问虽然好戴高帽,讲排场,摆阔气。但作者在塑造这个人物时,重点突出的还是他和一丈青大娘一样有着传奇英雄式的多情重义、爽朗豪放、侠肝义胆,的确令人可敬可叹。

1.将改写片段和原文比较,看看内容上少了些什么

改写片段1:

一丈青大娘一听见孙子呱呱坠地的啼声,喜泪如雨,又烧香又上供,又拜佛又许愿。宴请乡亲,还为孙子做了许多事。(第9小节)

三、讨论探究说特色

改写片段2:

那就是儿媳妇不能把何满子带走。孩子是娘身上掉下来的肉,何满子的母亲哭得死去活来。后来,还是请来邻居,进行了一番说和,婆媳才算讲定。(第11小节)

原文描写了大量的乡土风俗,具有浓厚的乡土气息。不只是满子这一户人家,还有住在运河边众多的父老乡亲,他们平日里的生活、习俗、精神风貌,共同构成了一幅幅风土人情画,这就是《蒲柳人家》的真正内涵,也是这篇小说的一大特色。所以有人评价刘绍棠的作品充满了浓郁的乡土气息,这和刘绍棠的人生经历和创作追求是分不开的。

在中国作家中,刘绍棠有两个独一无二,—个是先后在运河边—个小村生活了四十几年,一个是所有的作品都是写故乡的风土人情。有人评价他是—位“头顶着运河滩的高粱花,脚沾着运河滩的泥土走上文坛”的作家。所以故土和乡情维系着刘绍棠的血脉,成为他创作的动力和源泉。

当有人问刘绍棠为什么要创作《蒲柳人家》时,他是这样回答的:”

“一是为了感恩图报,为我粗手大脚的爹娘画像。二是要走我的乡土文学之路。

何满子

2.浓郁的乡土气息是这篇小说内容上的特色,其实它在篇章结构上也有独特的一面。文章中还有—个人。他在布局谋篇时起到了至关重要的作用,是谁呢?

小说开头由何满子被拴开始讲述,到了结尾——“现在,只有—个人能搭救何满子;但是,何满子望眼欲穿,这颗救命星却迟迟不从东边闪现出来”。猜猜“救命星”会是谁?并说说依据。

第二章的结尾处暗示了是望日莲姑姑救了何满子。(第3小节写了“东隔壁的望日莲姑姑”,结尾写了“从东边闪现出来”,都是东边)下个章节就是集中刻画望日莲姑姑这一人物形象的。讨论一下,文中何满子这一人物形象在篇章结构上有什么作用呢?

何满子是线索人物,是他串起了小说的章节,是引出每个章节的主要人物。爷爷和奶奶的故事有的是插叙,有的是倒叙。这里不是简单的插叙和倒叙,而是穿插式讲述,有的还是故事里套故事。

小结:一个章节集中刻画一个人物。这也是作者刘绍棠对我国传统古典文学的继承和发扬,《水浒传》就是采用这种章回体式,一个章节集中刻画一个人物。

何满子

今天的课结束了,但《蒲柳人家》的故事还在继续……下面的章节都写了些什么,又发生了哪些有意思的故事呢?感兴趣的同学可以继续阅读刘绍棠的《蒲柳人家》,去了解更多的人物,进一步体会小说的特色。

四、拓展延伸

检测案

1.给加点的字注音。

腌臜(ā za) 断壁残垣(yuán)

如坐针毡(zhān) 呱呱(ɡū ɡū)坠地

晌(shǎnɡ)午 坍(tān)塌

戏谑(xuè) 隐匿(nì) 咬文嚼(jiáo)字

ā za

yuán

zhān

ɡū ɡū

shǎnɡ

tān

xuè

nì

jiáo

2.解释词语。

(1)戏谑:用有趣的引人发笑的话开玩笑。

(2)如坐针毡:像坐在有针的毡子上一样,形容心神不宁。

(3)咬文嚼字:过分地斟酌字句,多用来指死抠字眼儿,也用来指对文字的使用及反复推敲,十分讲究。

(4)芒刺在背:像芒和刺扎在背上一样,形容坐立不安。

用有趣的引人发笑的话开玩笑

像坐在有针的毡子上一样,形容心神不宁

过分地斟酌字句,多用来指死抠字眼儿,也

用来指对文字的使用及反复推敲,十分讲究

像芒和刺扎在背上一样,形容坐立不安

3.《蒲柳人家》可以分为两个部分。

第一部分(第1段至第14段)塑造了机灵顽皮、充满稚气的何满子及爱憎分明、宠爱孙子的一丈青大娘的形象。

第一层(第1段)用倒叙,写何满子被爷爷拴在葡萄架的立柱上,引出线索人物何满子,并设置悬念。第二层(第2段至第5段)介绍何满子,他机灵、顽皮、倔强,是奶奶的命根子。第三层(第6段至第12段)详细描写何满子的奶奶一丈青大娘的直爽泼辣和对孙子的宠爱。第四层(第13、14段),写何满子被缚的原因和感受。

第二部分(第15段至第35段)塑造了侠肝义胆、仗义疏财、好说大话、讲排场的何大学问的形象。第一层(第15段至第26段)描写何大学问的形象特点,及对孙子的疼爱。第二层(第27段至第35段)写何大学问的遭遇及何满子被爷爷惩罚的原因,交代时代背景。ng—qǐng

一丈青大娘

何满子

何大学问

4.下列加点的字注音有误的一组是(C)

解析:D w?n——wān

D

5.下列句子中没有错别字的一项是( )

A.一丈青大娘有一双长满老茧的大手,种地、撑船、打鱼都是行家。她还会扎针、拔罐子、接生、接骨、看红伤。

B.何满子却隐匿在柳棵子地里,深藏到芦苇丛中,潜伏在青纱帐内的豆棵下,跟奶奶捉谜藏,暗暗发笑。

C.他又好喝酒,脾气大,爱打报不平,为朋友敢两肋插刀,所以在哪一个地主家都待不长。

D.谁想爷爷竞把满腔怒火发泄到他身上,不但将他拴在葡萄架的立柱上,系的是拴贼扣儿,而且还硬逼他在石板上写一百个字。

解析:D用来形容非常小气,很少的钱也一定要计较。贬义词

A

解析:B.谜藏—迷藏,C.报不平—抱不平,D.竞—竟

6.下列加点词语理解有误的一项是( )

A.这个小村大人小孩有个头痛脑热,都来找她妙手回春。(称赞医生医道高明,能把垂危的病人治好)

B.(她)虽没上过学,却也熏陶得一身书香。(长期接触的人对生活习惯、思想行为等产生好的影响)

C.既然人称大学问,那就要打扮得斯文模样儿,于是穿起了长衫,说话也咬文嚼字。(过分斟酌字句,多用来指死抠字眼儿,也用来指对文字的使用反复推敲,十分讲究)

D.他每趟赶马回来,一心盼家,最大的盼头就是享受天伦之乐。(许多人在一起玩耍的快乐)

“树”象征着古老的观念、传统,它稳健、根基深厚、固执而迂腐

D

解析 D天伦之乐:指家庭中亲人团聚的快乐。

7.这篇小说的语言特色赏析有误的一项是( )

A.“一丈青大娘勃然大怒,老大一个耳刮子抡圆了扇过去;那个年轻的纤夫就像风吹乍蓬,转了三转,拧了三圈儿,满脸开花,口鼻出血,一头栽倒在滚烫的白沙滩上,紧一口慢一口到气,高一声低一声呻吟。”赏析:这段话中的动词用得非常生动传神,“抡圆了”“扇过去”充分写出了奶奶一丈青大娘的怒气和力气,纤夫“转了三转”“拧了三圈儿”“栽倒”“到气”“呻吟”,则写出了奶奶一丈青大娘这一巴掌的威力,读来令人如闻其声,如见其人。

B.“何满子是一丈青大娘的心尖子,肺叶子,眼珠子,命根子。”赏析:这段话典雅精致,突出了何满子在奶奶一丈青大娘心目中的地位,突现了一位爱孙如命的奶奶的形象,用词活泼简洁,凝练而富有动感。C.“何大学问人高马大,膀阔腰圆,面如重枣,浓眉朗

目,一副关公相貌。”赏析:这句话继承了中国传统说唱艺术的特点,讲究押韵和对偶,多用四字句,用词造句文白相兼,读来抑扬顿挫,很有节奏感。

D.“何满子的爷爷,官讳已不可考。但是,如果提起他的外号,北运河两岸,古北口内外,在卖力气走江湖的人们中间,那可真是叫得山响。”赏析:这段话中,“官讳”等是书面语,“叫得山响”等是民间口语,二者的有机结合给小说增添了幽默诙谐色彩。

解析 B 不是正面表现,而是侧面表现。

B

解析 B 这句话的语言特色不是典雅精致,而是通俗口语化。

8.下列说法不正确的一项是( A )

A.六岁男孩何满子是小说的主要线索人物,作者正是通过这样一个机灵顽皮、充满稚气的孩子的眼睛,串起了整个故事。奶奶一丈青大娘和爷爷何大学问则是小说的两个次要人物。

B.这篇小说就像一幅幅风俗画,将20世纪30年代京东北运河一带农村的风景习俗、世态人情展现在读者面前。

C.从人物形象上来说,这篇小说的人物具有中华民族独有的性格特点和传统美德。他们身上那种侠肝义胆、仗义疏财、疾恶如仇、扶危济困的品格,正是我们民族世代相传的精神财富。

D.这篇小说的语言非常有特色。在叙述故事、描写人物时,作者采用活灵活现的民间口语与俗语,并加以提炼,形成一种活泼伶俐、凝练而富有动感、充满乡土气息的语言。

解析 A 奶奶一丈青大娘和爷爷何大学问是小说的两个主要描写对象

A

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

语文统编版 九年级下

8 蒲柳人家

刘绍棠

预习案

导学案

检测案

预习案

学习目标

1.细读文本,品味语言,把握人物形象。

2.讨论探究,了解特色,体会作者情怀。

蒲柳人家?

用蒲草和柳树枝搭起房屋的人家,这里指代普通贫苦农家。

1.题目理解

刘绍棠(1936~1997)当代作家。河北通县(今北京市通州区)人。1952年发表成名作——短篇小说《青枝绿叶》,并被选入中学语文课本。代表作品有《青枝绿叶》、《蛾眉》、《蒲柳人家》。他的《蒲柳人家》获首届全国优秀中篇小说二等奖,《蛾眉》获1981年全国优秀短篇小说奖。

2.走近作者

故事发生在20世纪30年代,花鞋杜四家的童养媳望日莲与周檎相爱,巡警麻雷子勾结杜四,要把望日莲卖给董太师做小,并要以“抗日”的罪名把周檎抓走。以何大学问.一丈青大娘、柳罐斗、吉老秤等为首的父老乡亲一齐出面,挫败麻、杜阴谋,檎、莲顺利完婚。全篇小说共分12节,记述了运河边十来个乡间人物的逸闻趣事,表现了他们的多情重义、锄奸助良、扶危济困的美德。本文节选的是小说的前两节。这两节浓笔重彩描写了书中三个主要人物:六岁男孩何满子、奶奶一丈青大娘和爷爷何大学问。

3.小说背景

4.词语积累

烟囱 cōng 梆 bāng 他 纤 qiàn夫 腌臢 ā za

捯 dáo气 唿 hū哨 拗 niù 不过 到了 liǎo儿

隐匿nì 勒 lè令 戏谑 xuè 荣膺yīng 蓬蒿 hāo

断壁残垣 yuán 作揖 yī 礼聘 pìn 嘬 zuō 着嘴唇

剜 wān 肉 梢shào马子 呱呱ɡū坠地

cōng

bāng

qiàn

ā za

dáo

hū

niù

liǎo

nì

lè

xuè

yīng

hāo

yuán

yī

pìn

zuō

wān

shào

ɡū

白瞪:翻白眼,表示轻蔑、厌恶。

妙手回春:称赞医生医术高明,一下子就能把垂危的病人治好。

老生儿:高龄父母所生的儿子。

到了儿:到最后,最终。

熏陶:长期接触的人对生活习惯思想行为等产生好的影响。

一脑门子官司:形容心中含着怒气,不满的情绪流露在脸上。

勒令:用命令的方式强制人做事 。

戏谑:用有趣的引人发笑的话开玩笑。

荣膺:光荣地获得。

不耻下问:不以向地位、学识不如自己的人请教为可耻。

咬文嚼字:过分斟酌字句,多指死抠字眼而不领会精神实质。

如坐针毡:形容心神不宁。

芒刺在背:形容坐立不安,像芒和刺扎在背上一样。

腻歪:厌恶,厌烦。

望眼欲穿:形容盼望殷切。

翻白眼,表示轻蔑、厌恶

妙手回春

高龄父母所生的儿子

到最后,最终

熏陶

形容心中含着怒气,不满的情绪流露在脸上

勒令

戏谑

荣膺

不耻下问

咬文嚼字

形容心神不宁

芒刺在背

厌恶,厌烦

形容盼望殷切

导学案

这是京东北运河畔一户普通人家的故事。这户人家啊,蒲草盖顶的屋,柳枝围成的篱笆墙,篱笆上爬满了豆角秧。墙外是一棵棵杏树、桃树、山楂树、花红果子树,院里还搭了几铺葡萄架。可是,这天大晌午,热得像天上下火。何满子被爷爷拴在了葡萄架的立柱上,系的是拴贼扣儿。

一、仿拟回目讲故事

1.用“本文和《水浒传》等古典章回体小说在内容和结构上颇有相似之处,独缺了回目,你能给每一回和课文补拟一个回目吗”

古代章回体小说的回目名既关注情节又注意对仗。

第一章参考回目:一丈青横扫纤夫 大学问怒拴满娃

第二章参考回目:荣膺大学问看书 礼聘老秀才教字

选文参考回目:一丈青大闹运河滩 大学问威震古北口

2.梳理情节讲故事:为什么爷爷要把何满子拴起来呢?

原因有何满子的,奶奶的,爷爷的:

何满子的原因在第4小节:不穿花红肚兜,整日在河滩上野跑。不听奶奶的话。

奶奶的原因在第13小节:

何满子不听奶奶的话,奶奶很生气,就跟老头子叫起了苦,告了何满子的状。

爷爷的原因在第33小节:

爷爷当时坐了牢,还险些扔了命,就把怒火发在何满子身上,把他绑起来了。

4

不穿花红肚兜,整日在河滩上野

跑。不听奶奶的话

何满子不听奶奶的话,奶奶很生气,就跟老头子叫起了苦,

告了何满子的状

爷爷当时坐了牢,还险些扔了命,就把怒火发在何满子身上

,把他绑起来了

二、细读文本赏人物

这个故事中提到三个人物,谁才是前两个章节的主人公呢?

用评书形式读

大高个儿,一双大脚,青铜肤色,嗓门也亮堂……一丈青大娘骂人,就像雨打芭蕉,长短句,四六体,鼓点似的骂一天,一气呵成,也不倒嗓子。

之所以用评书式朗读,是因为这段文字都是短句式,讲究对仗,读起来有节奏感,这也是我国的一种传统说唱艺术。

一丈青大娘和何大学问

(一)朗读赏析“一丈青大娘”

一丈青大娘

朗读赏析:

1.小组合作,选读描写“一丈青大娘”的精彩片段,评说人物特点。

2.依据对人物的理解,进行演示朗读。

小组选取的片段如果多是纯叙述性语言,可以选取—位代表进行朗读,其他同学来评说人物形象;小组选取的片段如果有人物的对话等,可以先分角色进行朗读,再来评说人物形象。

选 段:第7小节的前半部分,“一丈青大娘站在篱笆外的伞柳阴下放鸭子,一见几个纤夫赤身露体……不能叫你们腌躜了我们大姑娘小媳妇的眼睛”。

读评范例1

评:这段文字是对一丈青大娘的语言描写,特别是“站住”和“不能叫你们腌攒了我们大姑娘小媳妇的眼睛”,我们读出了她的恼怒和气势,刻画出一丈青大娘爱憎分明、爱打抱不平的性格特点。

选 段:7小节的后半部分,“一丈青大娘勃然大怒……就像正月十五煮元宵,纷纷落水”。

读评范例2

评:这是对一丈青大娘的动作描写,尤其是一些动词“戳着”“抡圆了扇过去”“折断了”,可以看出她大胆泼辣,嫉恶如仇。这一处小小的片段描写,就用到了三处比喻,还有夸张。这里的喻体“茶碗口”、“元宵”、“乍蓬”是乡下常见到的事物,它们熟悉、质朴,既合乎人物形象,又体现了作品特色。所以恰当运用修辞能使情景真实和真切,这也是我们在写作时值得借鉴的。

选 段:第8小节,“一丈青大娘有一双长满老茧的大手……都是她那一双粗大的手给接来了人间”。

读评范例3

评:这段中“种地、撑船、打鱼都是行家”能看出她勤劳能干,“头疼脑热,都来找她妙手回春”能看出她热情善良,乐于助人。

小结:“一丈青”本是《水浒传》中扈三娘绰号,正如文中所说,是个“能镇八方的角儿”,所以这个称呼她是当之无愧。

1.“何大学问”这个绰号是怎么得来的

(二)默读批注“何大学问”

“于是,人们一半是戏谑,一半是尊敬,就给他送了个何大学问的绰号”。

2.结合课文说说看似矛盾的词“戏谑”和“尊敬”。

“戏谑”是他本来就没有文化,不识字,却偏偏叫他“何大学问”,就是村里的人和他开玩笑。“尊敬”是他“富有想象力,编起故事来,有枝有叶,有文有武,生动曲折,惊险红火”,而且“在这个小村,数他走的地方多,见的世面广”。

3.人物形象是复杂而丰满的,作者在全面塑造这一人物时,是戏谑的成分多,还是尊敬的成分多?结合文中语句评析人物形象,先进行批注,再读一读,说一说。

(二)默读批注“何大学问”

第17小节中,“几百匹野马,在他那一杆

大鞭的管束下,乖乖地像一群温驯的绵羊……躲他远远的”。

“用野马和盗马贼侧面刻画出一个威武、侠肝义胆的传奇英雄形象。所以应该是尊敬的成分多。

(二)默读批注“何大学问”

第18小节,“不知道钱是好的,伙友们有谁家揭不开锅……”。

这句中“掏”“抓”“不点”几个动词刻画出一个仗义疏财、慷慨大方、扶危济困的形象。也是尊敬的成分多。

(二)默读批注“何大学问”

第20小节中,“在长城内外崇山峻岭的古驿道上,这位身穿长衫的何大学问……那形象是既威风凛凛又滑稽可笑”。

“他装扮的背后是对知识、学问的渴慕。因为他“当真看起书来。他腰里常常揣着个北京老二酉堂出版的唱本”,“遇上生字儿,不耻下问”。这段文字的描述,对“何大学问”是既有戏谑,又有尊敬啊。

小结:何大学问虽然好戴高帽,讲排场,摆阔气。但作者在塑造这个人物时,重点突出的还是他和一丈青大娘一样有着传奇英雄式的多情重义、爽朗豪放、侠肝义胆,的确令人可敬可叹。

1.将改写片段和原文比较,看看内容上少了些什么

改写片段1:

一丈青大娘一听见孙子呱呱坠地的啼声,喜泪如雨,又烧香又上供,又拜佛又许愿。宴请乡亲,还为孙子做了许多事。(第9小节)

三、讨论探究说特色

改写片段2:

那就是儿媳妇不能把何满子带走。孩子是娘身上掉下来的肉,何满子的母亲哭得死去活来。后来,还是请来邻居,进行了一番说和,婆媳才算讲定。(第11小节)

原文描写了大量的乡土风俗,具有浓厚的乡土气息。不只是满子这一户人家,还有住在运河边众多的父老乡亲,他们平日里的生活、习俗、精神风貌,共同构成了一幅幅风土人情画,这就是《蒲柳人家》的真正内涵,也是这篇小说的一大特色。所以有人评价刘绍棠的作品充满了浓郁的乡土气息,这和刘绍棠的人生经历和创作追求是分不开的。

在中国作家中,刘绍棠有两个独一无二,—个是先后在运河边—个小村生活了四十几年,一个是所有的作品都是写故乡的风土人情。有人评价他是—位“头顶着运河滩的高粱花,脚沾着运河滩的泥土走上文坛”的作家。所以故土和乡情维系着刘绍棠的血脉,成为他创作的动力和源泉。

当有人问刘绍棠为什么要创作《蒲柳人家》时,他是这样回答的:”

“一是为了感恩图报,为我粗手大脚的爹娘画像。二是要走我的乡土文学之路。

何满子

2.浓郁的乡土气息是这篇小说内容上的特色,其实它在篇章结构上也有独特的一面。文章中还有—个人。他在布局谋篇时起到了至关重要的作用,是谁呢?

小说开头由何满子被拴开始讲述,到了结尾——“现在,只有—个人能搭救何满子;但是,何满子望眼欲穿,这颗救命星却迟迟不从东边闪现出来”。猜猜“救命星”会是谁?并说说依据。

第二章的结尾处暗示了是望日莲姑姑救了何满子。(第3小节写了“东隔壁的望日莲姑姑”,结尾写了“从东边闪现出来”,都是东边)下个章节就是集中刻画望日莲姑姑这一人物形象的。讨论一下,文中何满子这一人物形象在篇章结构上有什么作用呢?

何满子是线索人物,是他串起了小说的章节,是引出每个章节的主要人物。爷爷和奶奶的故事有的是插叙,有的是倒叙。这里不是简单的插叙和倒叙,而是穿插式讲述,有的还是故事里套故事。

小结:一个章节集中刻画一个人物。这也是作者刘绍棠对我国传统古典文学的继承和发扬,《水浒传》就是采用这种章回体式,一个章节集中刻画一个人物。

何满子

今天的课结束了,但《蒲柳人家》的故事还在继续……下面的章节都写了些什么,又发生了哪些有意思的故事呢?感兴趣的同学可以继续阅读刘绍棠的《蒲柳人家》,去了解更多的人物,进一步体会小说的特色。

四、拓展延伸

检测案

1.给加点的字注音。

腌臜(ā za) 断壁残垣(yuán)

如坐针毡(zhān) 呱呱(ɡū ɡū)坠地

晌(shǎnɡ)午 坍(tān)塌

戏谑(xuè) 隐匿(nì) 咬文嚼(jiáo)字

ā za

yuán

zhān

ɡū ɡū

shǎnɡ

tān

xuè

nì

jiáo

2.解释词语。

(1)戏谑:用有趣的引人发笑的话开玩笑。

(2)如坐针毡:像坐在有针的毡子上一样,形容心神不宁。

(3)咬文嚼字:过分地斟酌字句,多用来指死抠字眼儿,也用来指对文字的使用及反复推敲,十分讲究。

(4)芒刺在背:像芒和刺扎在背上一样,形容坐立不安。

用有趣的引人发笑的话开玩笑

像坐在有针的毡子上一样,形容心神不宁

过分地斟酌字句,多用来指死抠字眼儿,也

用来指对文字的使用及反复推敲,十分讲究

像芒和刺扎在背上一样,形容坐立不安

3.《蒲柳人家》可以分为两个部分。

第一部分(第1段至第14段)塑造了机灵顽皮、充满稚气的何满子及爱憎分明、宠爱孙子的一丈青大娘的形象。

第一层(第1段)用倒叙,写何满子被爷爷拴在葡萄架的立柱上,引出线索人物何满子,并设置悬念。第二层(第2段至第5段)介绍何满子,他机灵、顽皮、倔强,是奶奶的命根子。第三层(第6段至第12段)详细描写何满子的奶奶一丈青大娘的直爽泼辣和对孙子的宠爱。第四层(第13、14段),写何满子被缚的原因和感受。

第二部分(第15段至第35段)塑造了侠肝义胆、仗义疏财、好说大话、讲排场的何大学问的形象。第一层(第15段至第26段)描写何大学问的形象特点,及对孙子的疼爱。第二层(第27段至第35段)写何大学问的遭遇及何满子被爷爷惩罚的原因,交代时代背景。ng—qǐng

一丈青大娘

何满子

何大学问

4.下列加点的字注音有误的一组是(C)

解析:D w?n——wān

D

5.下列句子中没有错别字的一项是( )

A.一丈青大娘有一双长满老茧的大手,种地、撑船、打鱼都是行家。她还会扎针、拔罐子、接生、接骨、看红伤。

B.何满子却隐匿在柳棵子地里,深藏到芦苇丛中,潜伏在青纱帐内的豆棵下,跟奶奶捉谜藏,暗暗发笑。

C.他又好喝酒,脾气大,爱打报不平,为朋友敢两肋插刀,所以在哪一个地主家都待不长。

D.谁想爷爷竞把满腔怒火发泄到他身上,不但将他拴在葡萄架的立柱上,系的是拴贼扣儿,而且还硬逼他在石板上写一百个字。

解析:D用来形容非常小气,很少的钱也一定要计较。贬义词

A

解析:B.谜藏—迷藏,C.报不平—抱不平,D.竞—竟

6.下列加点词语理解有误的一项是( )

A.这个小村大人小孩有个头痛脑热,都来找她妙手回春。(称赞医生医道高明,能把垂危的病人治好)

B.(她)虽没上过学,却也熏陶得一身书香。(长期接触的人对生活习惯、思想行为等产生好的影响)

C.既然人称大学问,那就要打扮得斯文模样儿,于是穿起了长衫,说话也咬文嚼字。(过分斟酌字句,多用来指死抠字眼儿,也用来指对文字的使用反复推敲,十分讲究)

D.他每趟赶马回来,一心盼家,最大的盼头就是享受天伦之乐。(许多人在一起玩耍的快乐)

“树”象征着古老的观念、传统,它稳健、根基深厚、固执而迂腐

D

解析 D天伦之乐:指家庭中亲人团聚的快乐。

7.这篇小说的语言特色赏析有误的一项是( )

A.“一丈青大娘勃然大怒,老大一个耳刮子抡圆了扇过去;那个年轻的纤夫就像风吹乍蓬,转了三转,拧了三圈儿,满脸开花,口鼻出血,一头栽倒在滚烫的白沙滩上,紧一口慢一口到气,高一声低一声呻吟。”赏析:这段话中的动词用得非常生动传神,“抡圆了”“扇过去”充分写出了奶奶一丈青大娘的怒气和力气,纤夫“转了三转”“拧了三圈儿”“栽倒”“到气”“呻吟”,则写出了奶奶一丈青大娘这一巴掌的威力,读来令人如闻其声,如见其人。

B.“何满子是一丈青大娘的心尖子,肺叶子,眼珠子,命根子。”赏析:这段话典雅精致,突出了何满子在奶奶一丈青大娘心目中的地位,突现了一位爱孙如命的奶奶的形象,用词活泼简洁,凝练而富有动感。C.“何大学问人高马大,膀阔腰圆,面如重枣,浓眉朗

目,一副关公相貌。”赏析:这句话继承了中国传统说唱艺术的特点,讲究押韵和对偶,多用四字句,用词造句文白相兼,读来抑扬顿挫,很有节奏感。

D.“何满子的爷爷,官讳已不可考。但是,如果提起他的外号,北运河两岸,古北口内外,在卖力气走江湖的人们中间,那可真是叫得山响。”赏析:这段话中,“官讳”等是书面语,“叫得山响”等是民间口语,二者的有机结合给小说增添了幽默诙谐色彩。

解析 B 不是正面表现,而是侧面表现。

B

解析 B 这句话的语言特色不是典雅精致,而是通俗口语化。

8.下列说法不正确的一项是( A )

A.六岁男孩何满子是小说的主要线索人物,作者正是通过这样一个机灵顽皮、充满稚气的孩子的眼睛,串起了整个故事。奶奶一丈青大娘和爷爷何大学问则是小说的两个次要人物。

B.这篇小说就像一幅幅风俗画,将20世纪30年代京东北运河一带农村的风景习俗、世态人情展现在读者面前。

C.从人物形象上来说,这篇小说的人物具有中华民族独有的性格特点和传统美德。他们身上那种侠肝义胆、仗义疏财、疾恶如仇、扶危济困的品格,正是我们民族世代相传的精神财富。

D.这篇小说的语言非常有特色。在叙述故事、描写人物时,作者采用活灵活现的民间口语与俗语,并加以提炼,形成一种活泼伶俐、凝练而富有动感、充满乡土气息的语言。

解析 A 奶奶一丈青大娘和爷爷何大学问是小说的两个主要描写对象

A

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读