2020-2021学年七年级语文部编版下册2《说和做》课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年七年级语文部编版下册2《说和做》课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-11 17:13:44 | ||

图片预览

文档简介

记闻一多先生言行片段

臧克家

做

和

说

毛泽东同志评价他“拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服”。

闻一多

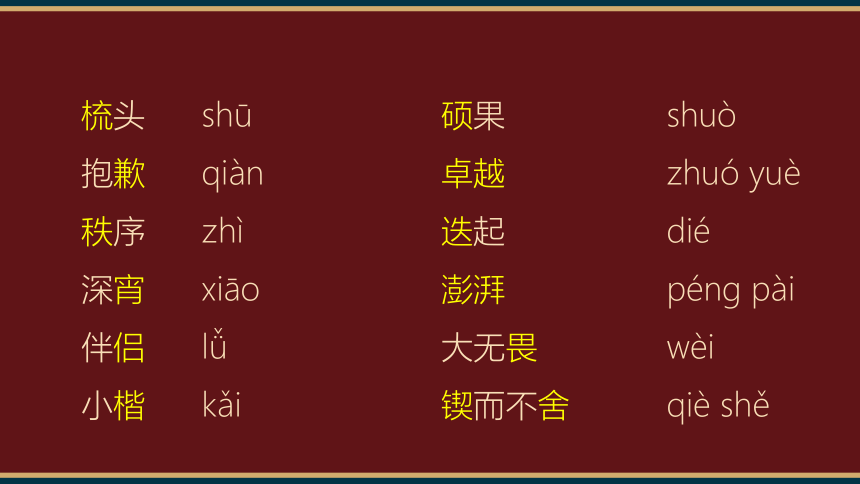

梳头 抱歉 秩序 深宵 伴侣 小楷

shū qiàn zhì xiāo lǚ kǎi

硕果

卓越

迭起

澎湃

大无畏 锲而不舍

shuò

zhuó yuè dié

péng pài wèi

qiè shě

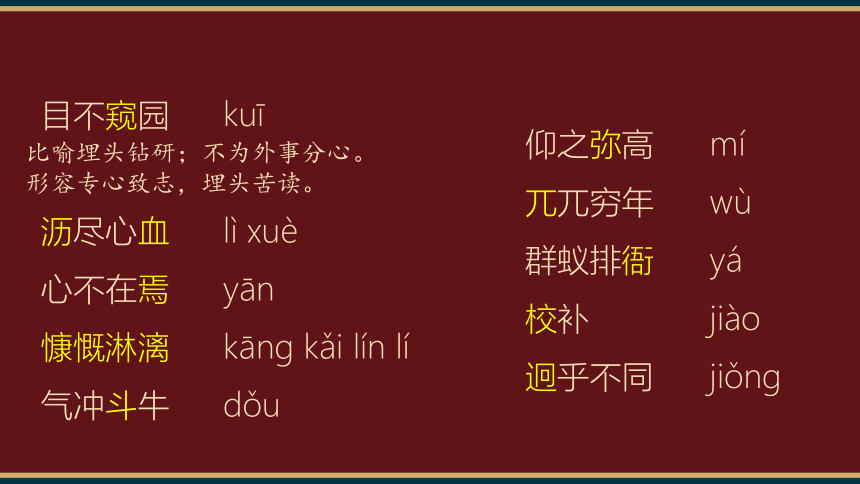

目不窥园

沥尽心血 心不在焉 慷慨淋漓 气冲斗牛

kuī

lì xuè

yān

kāng kǎi lín lí

dǒu

仰之弥高 兀兀穷年 群蚁排衙 校补

迥乎不同

mí

wù

yá

jiào

jiǒng

比喻埋头钻研;不为外事分心。形容专心致志,埋头苦读。

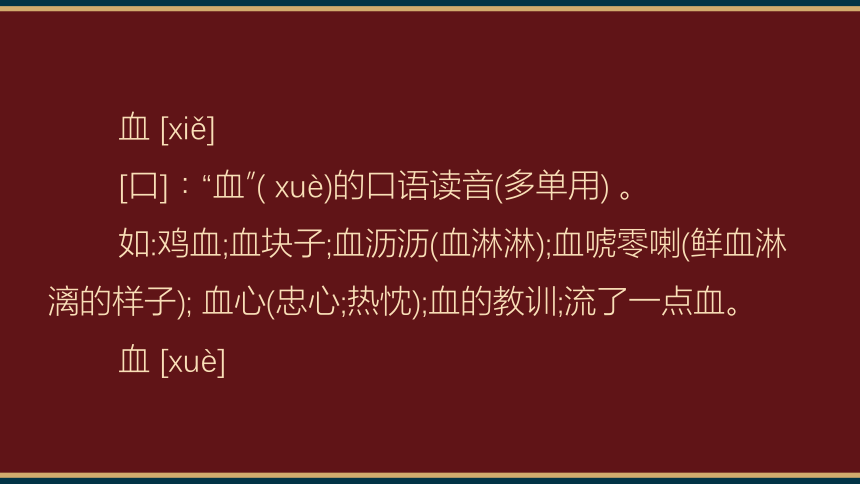

血 [xiě]

[口]∶“血”( xuè)的口语读音(多单用) 。

如:鸡血;血块子;血沥沥(血淋淋);血唬零喇(鲜血淋漓的样子); 血心(忠心;热忱);血的教训;流了一点血。

血 [xuè]

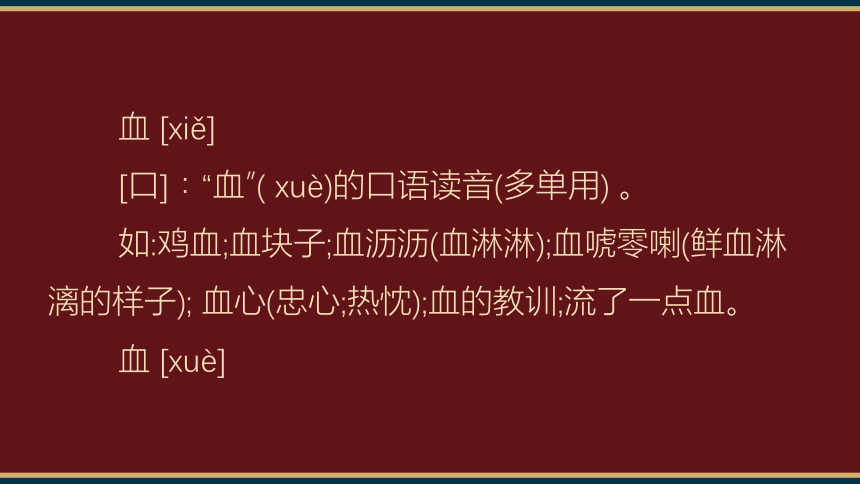

血 [xiě]

[口]∶“血”( xuè)的口语读音(多单用) 。

如:鸡血;血块子;血沥沥(血淋淋);血唬零喇(鲜血淋漓的样子); 血心(忠心;热忱);血的教训;流了一点血。

血 [xuè]

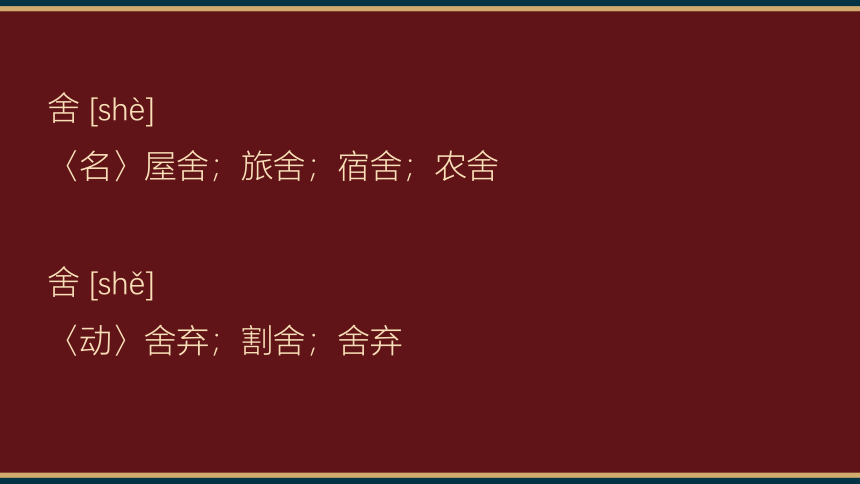

舍 [shè]

〈名〉屋舍;旅舍;宿舍;农舍

舍 [shě]

〈动〉舍弃;割舍;舍弃

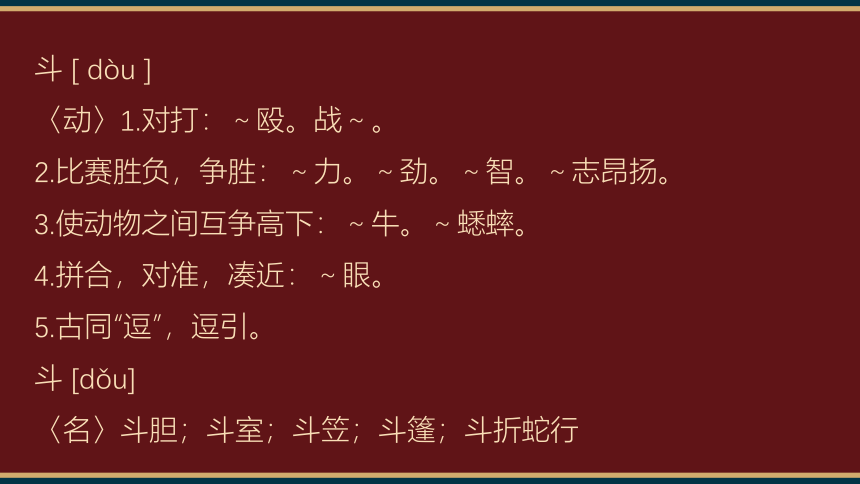

斗 [ dòu ]

〈动〉1.对打:~殴。战~。

2.比赛胜负,争胜:~力。~劲。~智。~志昂扬。

3.使动物之间互争高下:~牛。~蟋蟀。

4.拼合,对准,凑近:~眼。

5.古同“逗”,逗引。

斗 [dǒu]

〈名〉斗胆;斗室;斗笠;斗篷;斗折蛇行

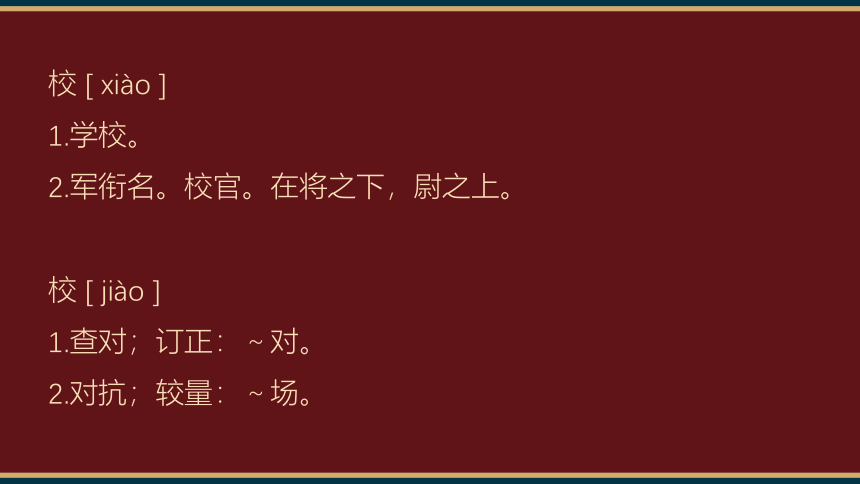

校 [ xiào ]

1.学校。

2.军衔名。校官。在将之下,尉之上。

校 [ jiào ]

1.查对;订正:~对。

2.对抗;较量:~场。

文章的标题为什么是“说和做”?

文章是从两个方面来写的,从学者和革命家两方面写的。

为什么还要有一个副标题“记闻一多先生的言行片段”?

为了点明写的是闻一多的“说和做”,而不是别人的说和做。

闻一多的“说”和“做”有什么特点?

作为学者, 闻一多是“做了再说”“做了也不一定说”;作为革命家, 是“‘说’了就‘做’”“言论与行动完全一致”。

怎么理解副标题中的“言行片段” ?

是为了强调文章并没有写闻一多言行的全部,只是几个片段。

写了闻一多的哪些言行片段?(先学者方面,再革命家方面)

(学者)闻先生写作《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》三本书。

(革命家)闻先生起稿政治传单、在群众大会上演说、参加游行示威。

写了闻一多的哪些言行片段?(先学者方面,再革命家方面)

(学者)闻先生写作《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》三本书。

(革命家)闻先生起稿政治传单、在群众大会上演说、参加游行示威。

本文的写法特点:

选材典型

文章是如何将学者和革命家两个部分自然地衔接在一起的?

7-9段

在战火纷飞的年代,为什么闻一多先生注重研究诗 (古代典籍) , 而不是研究国情呢?(用原句回答)

他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

细读3-6段,找找哪些细节能够展现出闻一多的人物形象。

闻先生有没有研究国情?如果有,哪些行为可以体现?

研究了。向全国人民呼喊、起草政治传单、发表演讲、参加游行示威都说明他研究国情了。

他,是口的巨人。他,是行的高标。

→他是口的巨人。他是行的高标。

用逗号隔开,将重点落在“他”字,更能突出作者对闻一多的称赞。

它,成了一具无主的稻草人,成了一个废弃的箭靶子,破破烂烂地歪斜在田野间,连乌鸦、田鼠都不愿看它一眼。

——余秋雨《文化苦旅》

运用文中的相关词语,把下面这句话补充完整。

、 、 仅是闻一多先生的一个方面,作为学者的方面;他还有另一个方面, 作为革命家的方面,这个方面他 、 、 、 。

(学者方面)

目不窥园、足不下楼、兀兀穷年、沥尽心血、不动不响 无声无闻、潜心贯注、心会神凝;

(革命家)

慷慨淋漓、气冲斗牛、声震天地、昂首挺胸

(学者方面)

目不窥园、足不下楼、兀兀穷年、沥尽心血、不动不响 无声无闻、潜心贯注、心会神凝;

(革命家)

慷慨淋漓、气冲斗牛、声震天地、昂首挺胸

1.下列各组词语书写有误的一项是( )

A.言行一致 声震天地 昂首挺胸 潜心贯注

B.一反既往 卓越学者 凶多吉少 热情澎湃

C.深霄灯火 反对独栽 群蚁排衙 炯炯目光

D.众物腾怨 拍案而起 心会神凝 寻求宝藏

宵

C

2.下列语句中画波浪线词语解释有误的一项是( )

A.十年艰辛,一部《校补》赫然而出。(形容令人惊讶或引人注目)

B.钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。(不停地雕刻,比喻有恒心,有毅力)

C.他从唐诗下手,目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血。(用心劳苦地一年到头这样做)

D.在李公朴同志被害之后,警报迭起,形势紧张。(积累起来的警报)

【警报多次出现】

D

3.下列句中画波浪线成语运用不当的一项是( )

A.全县教学教研大会召开以后,各学校发扬愚公移山精神,锲而不舍地推进各项工作。

B.“吃水不忘挖井人”,生活在幸福和平年代的我们不能忘本,不能忘记那兀兀穷年里发生的感人故事。

C.他上课心不在焉,一直望看窗外发呆,根本不知道老师讲了什么内容。

D.全班同学气冲斗牛,齐心协力,取得了拔河比赛的胜利。

【劳心劳苦地一年到头这样做】

B

从文章哪些地方可以看出作者语言精致凝练,富有诗意?

“他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。”

用“钻探”而不用“研究”,和后面的“地壳”相呼应,运用比喻的修辞手法,表现了闻一多先生潜心钻研学问的形象和锲而不舍的治学精神。

“他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。”

比喻。把能让我国民族文化繁荣昌盛起来的方法比作是“一剂救济的文化药方”。自20世纪20年代末起,闻一多过了十多年“书斋生活”,力图从文化上寻找振兴民族的途径。

深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了四壁”。

“漂白了四壁”出自闻一多诗《静夜》。这首诗表现了诗人对祖国前途和人民命运的关切。“漂白了四壁”意在表现闻一多深夜从事学术研究那种怡然自适的情景,与“大开光明之路”的意趣一脉相承。

“他潜心贯注,心会神凝,成了‘何妨一下楼’的主人。”

“潜心贯注”和“心会神凝”意思相近,都是说用心极专极深,除学术研究外,没有别的任何事情使他分心。引用别人所称“何妨一下楼主人”,更是说明他用心之专。

“仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。”

(从格式而言)语句化用典故,句式工整,句子短小,节奏明快,富于情感,(从内容而言)表达了对闻一多钻研精神的赞美之情。

拓展阅读:《红烛》

感

谢

观

看

WORK REPORT

中国传统文化

也可以很潮

臧克家

做

和

说

毛泽东同志评价他“拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服”。

闻一多

梳头 抱歉 秩序 深宵 伴侣 小楷

shū qiàn zhì xiāo lǚ kǎi

硕果

卓越

迭起

澎湃

大无畏 锲而不舍

shuò

zhuó yuè dié

péng pài wèi

qiè shě

目不窥园

沥尽心血 心不在焉 慷慨淋漓 气冲斗牛

kuī

lì xuè

yān

kāng kǎi lín lí

dǒu

仰之弥高 兀兀穷年 群蚁排衙 校补

迥乎不同

mí

wù

yá

jiào

jiǒng

比喻埋头钻研;不为外事分心。形容专心致志,埋头苦读。

血 [xiě]

[口]∶“血”( xuè)的口语读音(多单用) 。

如:鸡血;血块子;血沥沥(血淋淋);血唬零喇(鲜血淋漓的样子); 血心(忠心;热忱);血的教训;流了一点血。

血 [xuè]

血 [xiě]

[口]∶“血”( xuè)的口语读音(多单用) 。

如:鸡血;血块子;血沥沥(血淋淋);血唬零喇(鲜血淋漓的样子); 血心(忠心;热忱);血的教训;流了一点血。

血 [xuè]

舍 [shè]

〈名〉屋舍;旅舍;宿舍;农舍

舍 [shě]

〈动〉舍弃;割舍;舍弃

斗 [ dòu ]

〈动〉1.对打:~殴。战~。

2.比赛胜负,争胜:~力。~劲。~智。~志昂扬。

3.使动物之间互争高下:~牛。~蟋蟀。

4.拼合,对准,凑近:~眼。

5.古同“逗”,逗引。

斗 [dǒu]

〈名〉斗胆;斗室;斗笠;斗篷;斗折蛇行

校 [ xiào ]

1.学校。

2.军衔名。校官。在将之下,尉之上。

校 [ jiào ]

1.查对;订正:~对。

2.对抗;较量:~场。

文章的标题为什么是“说和做”?

文章是从两个方面来写的,从学者和革命家两方面写的。

为什么还要有一个副标题“记闻一多先生的言行片段”?

为了点明写的是闻一多的“说和做”,而不是别人的说和做。

闻一多的“说”和“做”有什么特点?

作为学者, 闻一多是“做了再说”“做了也不一定说”;作为革命家, 是“‘说’了就‘做’”“言论与行动完全一致”。

怎么理解副标题中的“言行片段” ?

是为了强调文章并没有写闻一多言行的全部,只是几个片段。

写了闻一多的哪些言行片段?(先学者方面,再革命家方面)

(学者)闻先生写作《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》三本书。

(革命家)闻先生起稿政治传单、在群众大会上演说、参加游行示威。

写了闻一多的哪些言行片段?(先学者方面,再革命家方面)

(学者)闻先生写作《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》三本书。

(革命家)闻先生起稿政治传单、在群众大会上演说、参加游行示威。

本文的写法特点:

选材典型

文章是如何将学者和革命家两个部分自然地衔接在一起的?

7-9段

在战火纷飞的年代,为什么闻一多先生注重研究诗 (古代典籍) , 而不是研究国情呢?(用原句回答)

他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

细读3-6段,找找哪些细节能够展现出闻一多的人物形象。

闻先生有没有研究国情?如果有,哪些行为可以体现?

研究了。向全国人民呼喊、起草政治传单、发表演讲、参加游行示威都说明他研究国情了。

他,是口的巨人。他,是行的高标。

→他是口的巨人。他是行的高标。

用逗号隔开,将重点落在“他”字,更能突出作者对闻一多的称赞。

它,成了一具无主的稻草人,成了一个废弃的箭靶子,破破烂烂地歪斜在田野间,连乌鸦、田鼠都不愿看它一眼。

——余秋雨《文化苦旅》

运用文中的相关词语,把下面这句话补充完整。

、 、 仅是闻一多先生的一个方面,作为学者的方面;他还有另一个方面, 作为革命家的方面,这个方面他 、 、 、 。

(学者方面)

目不窥园、足不下楼、兀兀穷年、沥尽心血、不动不响 无声无闻、潜心贯注、心会神凝;

(革命家)

慷慨淋漓、气冲斗牛、声震天地、昂首挺胸

(学者方面)

目不窥园、足不下楼、兀兀穷年、沥尽心血、不动不响 无声无闻、潜心贯注、心会神凝;

(革命家)

慷慨淋漓、气冲斗牛、声震天地、昂首挺胸

1.下列各组词语书写有误的一项是( )

A.言行一致 声震天地 昂首挺胸 潜心贯注

B.一反既往 卓越学者 凶多吉少 热情澎湃

C.深霄灯火 反对独栽 群蚁排衙 炯炯目光

D.众物腾怨 拍案而起 心会神凝 寻求宝藏

宵

C

2.下列语句中画波浪线词语解释有误的一项是( )

A.十年艰辛,一部《校补》赫然而出。(形容令人惊讶或引人注目)

B.钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。(不停地雕刻,比喻有恒心,有毅力)

C.他从唐诗下手,目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血。(用心劳苦地一年到头这样做)

D.在李公朴同志被害之后,警报迭起,形势紧张。(积累起来的警报)

【警报多次出现】

D

3.下列句中画波浪线成语运用不当的一项是( )

A.全县教学教研大会召开以后,各学校发扬愚公移山精神,锲而不舍地推进各项工作。

B.“吃水不忘挖井人”,生活在幸福和平年代的我们不能忘本,不能忘记那兀兀穷年里发生的感人故事。

C.他上课心不在焉,一直望看窗外发呆,根本不知道老师讲了什么内容。

D.全班同学气冲斗牛,齐心协力,取得了拔河比赛的胜利。

【劳心劳苦地一年到头这样做】

B

从文章哪些地方可以看出作者语言精致凝练,富有诗意?

“他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。”

用“钻探”而不用“研究”,和后面的“地壳”相呼应,运用比喻的修辞手法,表现了闻一多先生潜心钻研学问的形象和锲而不舍的治学精神。

“他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。”

比喻。把能让我国民族文化繁荣昌盛起来的方法比作是“一剂救济的文化药方”。自20世纪20年代末起,闻一多过了十多年“书斋生活”,力图从文化上寻找振兴民族的途径。

深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了四壁”。

“漂白了四壁”出自闻一多诗《静夜》。这首诗表现了诗人对祖国前途和人民命运的关切。“漂白了四壁”意在表现闻一多深夜从事学术研究那种怡然自适的情景,与“大开光明之路”的意趣一脉相承。

“他潜心贯注,心会神凝,成了‘何妨一下楼’的主人。”

“潜心贯注”和“心会神凝”意思相近,都是说用心极专极深,除学术研究外,没有别的任何事情使他分心。引用别人所称“何妨一下楼主人”,更是说明他用心之专。

“仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。”

(从格式而言)语句化用典故,句式工整,句子短小,节奏明快,富于情感,(从内容而言)表达了对闻一多钻研精神的赞美之情。

拓展阅读:《红烛》

感

谢

观

看

WORK REPORT

中国传统文化

也可以很潮

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读