吉林省长春市2020-2021学年第二学期八年级语文开学考试试题(word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 吉林省长春市2020-2021学年第二学期八年级语文开学考试试题(word版,含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 81.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

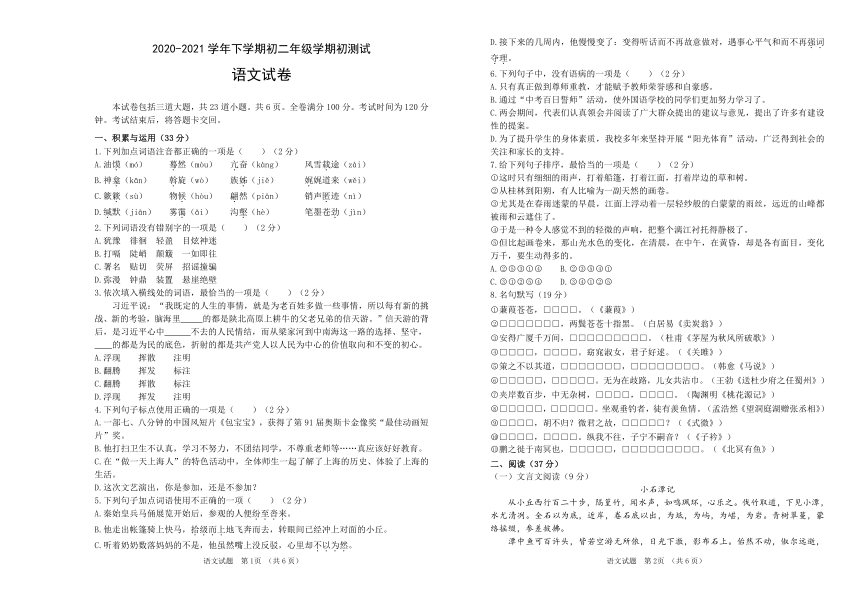

2020-2021学年下学期初二年级学期初测试

语文试卷

本试卷包括三道大题,共23道小题。共6页。全卷满分100分。考试时间为120分钟。考试结束后,将答题卡交回。

一、积累与运用(33分)

1.下列加点词语注音都正确的一项是( )(2分)

A.油馍(mó) 蓦然(mòu) 亢奋(kàng) 风雪载途(zài)

B.神龛(kān) 斡旋(wò) 族姊(jiě) 娓娓道来(wěi)

C.簌簌(sù) 物候(hòu) 翩然(piān) 销声匿迹(nì)

D.缄默(jiān) 雾霭(ǎi) 沟壑(hè) 笔墨苍劲(jìn)

2.下列词语没有错别字的一项是( )(2分)

A.犹豫 徘徊 轻盈 目炫神迷

B.打嗝 陡峭 颠簸 一如即往

C.署名 贴切 荧屏 招谣撞骗

D.弥漫 钟鼎 装置 悬崖绝壁

3.依次填入横线处的词语,最恰当的一项是( )(2分)

习近平说:“我既定的人生的事情,就是为老百姓多做一些事情,所以每有新的挑战、新的考验,脑海里 的都是陕北高原上耕牛的父老兄弟的信天游。”信天游的背后,是习近平心中 不去的人民情结,而从梁家河到中南海这一路的选择、坚守,

的都是为民的底色,折射的都是共产党人以人民为中心的价值取向和不变的初心。

A.浮现 挥散 注明

B.翻腾 挥发 标注

C.翻腾 挥散 标注

D.浮现 挥发 注明

4.下列句子标点使用正确的一项是( )(2分)

A.一部七、八分钟的中国风短片《包宝宝》,获得了第91届奥斯卡金像奖“最佳动画短片”奖。

B.他打扫卫生不认真,学习不努力,不团结同学,不尊重老师等……真应该好好教育。

C.在“做一天上海人”的特色活动中,全体师生一起了解了上海的历史、体验了上海的生活。

D.这次文艺演出,你是参加,还是不参加?

5.下列句子加点词语使用不正确的一项( )(2分)

A.秦始皇兵马俑展览开始后,参观的人便纷至沓来。

B.他走出帐篷骑上快马,拾级而上地飞奔而去,转眼间已经冲上对面的小丘。

C.听着奶奶数落妈妈的不是,他虽然嘴上没反驳,心里却不以为然。

D.接下来的几周内,他慢慢变了:变得听话而不再故意做对,遇事心平气和而不再强词夺理。

6.下列句子中,没有语病的一项是( )(2分)

A.只有真正做到尊师重教,才能赋予教师荣誉感和自豪感。

B.通过“中考百日誓师”活动,使外国语学校的同学们更加努力学习了。

C.两会期间,代表们认真领会并阅读了广大群众提出的建议与意见,提出了许多有建设性的提案。

D.为了提升学生的身体素质,我校多年来坚持开展“阳光体育”活动,广泛得到社会的关注和家长的支持。

7.给下列句子排序,最恰当的一项是( )(2分)

这时只有细细的雨声,打着船篷,打着江面,打着岸边的草和树。

从桂林到阳朔,有人比喻为一副天然的画卷。

尤其是在春雨迷蒙的早晨,江面上浮动着一层轻纱般的白蒙蒙的雨丝,远近的山峰都被雨和云遮住了。

于是一种令人感觉不到的轻微的声响,把整个漓江衬托得静极了。

但比起画卷来,那山光水色的变化,在清晨,在中午,在黄昏,却是各有面目,变化万千,要生动得多的。

A. B.

C. D.

8.名句默写(19分)

蒹葭苍苍,□□□□。(《蒹葭》)

□□□□□□□,两鬓苍苍十指黑。(白居易《卖炭翁》)

安得广厦千万间,□□□□□□□□□。(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

□□□□,□□□□。窈窕淑女,君子好逑。(《关雎》)

策之不以其道,□□□□□□□,□□□□□□□□。(韩愈《马说》)

□□□□□,□□□□□。无为在歧路,儿女共沾巾。(王勃《送杜少府之任蜀州》)

夹岸数百步,中无杂树,□□□□,□□□□。(陶渊明《桃花源记》)

□□□□□,□□□□□。坐观垂钓者,徒有羡鱼情。(孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》)

□□□□,胡不归?微君之故,□□□□□?(《式微》)

□□□□,□□□□。纵我不往,子宁不嗣音?(《子衿》)

鹏之徙于南冥也,□□□□□,□□□□□□□□□。(《北冥有鱼》)

二、阅读(37分)

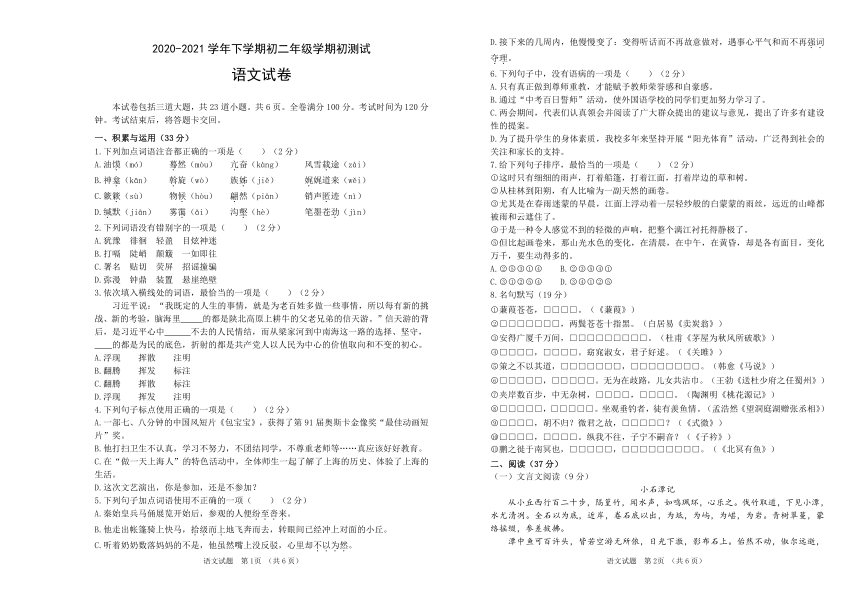

(一)文言文阅读(9分)

小石潭记

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

9.下列句子对加点词语解释不正确一项是 ( )(2分)

A.心乐之(乐:以……为快乐) B.日光下澈(澈:穿透)

C.潭中鱼可百许头(可百许头:可以有一百多条) D.隶而从者(从:跟随)

10.根据文章,下列说法不正确的一项是( )(2分)

A.第一段开头先写水声采用了未见其形先闻其声的手法。

B.第二段写谭中的鱼,以鱼的数量少来表现小石潭的小。

C.第三段写潭水的源流,用“不可知其源”来表现小石潭神秘莫测的特点。

D.第四段写小石潭周围的环境,表现了作者忧伤悲凉的心境。

11.下面对文章的理解,不正确的一项是( )(2分)

A.作者写隔竹林,闻水声,“伐竹取道”才见小谭的经过,给文章增加了探奇的情趣。

B.作者描写潭水的空明澄澈和游鱼的形神姿态,二者相互映衬,具有画面感。

C.小谭“不可久居”是因为“其境过清”,面对悄怆之景,作者心境不免凄寒悲凉。

D.作者将自己的情感融于对山水的描绘之中,直抒胸臆,表达了被贬流放的忧伤怨愤。

12.将下面句子翻译成现代汉语(3分)

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(二)阅读下面文字,完成13~15题。(9分)

着眼湿地,呵护“地球之肾”

杨志峰

①在我们居住的这颗蔚蓝的星球上,有着许许多多不同的生态系统:湿热的雨林、广袤的海洋、寒冷的苔原,还有时常寒风凛冽的高耸山脉和四季分明的温带平原,为诸多的生物提供了繁衍生息的生存环境。但几乎没有哪个生态系统能够像湿地一样,以狭小的面积,孕育了如此众多的生命。

②顾名思义,“湿地”就是富含水分的湿润地方。广义的湿地是指,不论其为天然或人工,长久或暂时性的沼泽地,泥炭地或水域地带,静止或流动,淡水、半咸水或咸水体,还是低潮时水深不超过6米的水域,以及珊瑚礁、滩涂、红树林、湖泊、河流、河口、沼泽、水库、池塘、水稻田等;而狭义的湿地则仅指地表过湿或经常积水,且生长湿地生物的地区。

③即使按照最为宽泛的定义来划分,湿地在地球陆地面积中所占的比例,也只有大约6%。它们可能是天然形成,也可能由人类活动所塑造。但就是这些只占地球表面积很小一部分的区域,却为全球大约20%的生物提供了居所。栖居于湿地的野生动植物不仅种类丰富,而且数量繁多,以至于湿地成为了地球上生物多样性最为丰富的区域之一。

④当我们走近湿地,我们可以领略到栖息其中的动物们的独到生存智慧。黑鹭会将自己的翅膀围成伞状来遮住阳光,使想要寻找阴凉的鱼落入陷阱;丹顶鹤演化出修长的双腿,使它们可以在沼泽地带跋涉和觅食;弹涂鱼独特的身体结构,使它们可以离开水生活一段时间……如果有幸观察这些生活在湿地里的生灵,相信你会不由得感慨演化的力量留在它們身上的印记。

⑤而在滋养生命的同时,湿地也发挥着调节水分平衡和净化水体的功能。湿地如同天然的海绵,在洪水来临时充分蓄水,削减洪峰;在干旱的季节则成为重要水源,补给河川和地下水。而且,不同于河流,湿地里的水流较缓,使水体中的有毒、有害物质逐渐沉淀下来,通过化学转化、微生物分解和植物吸收富集等途径去除污染物,从而有效地净化水质。这种全方位的调蓄和净化能力,使湿地扮演着“地球之肾”的角色。

⑥但随着人类活动的加剧,许许多多的湿地特别是天然湿地,正面临着前所未有的挑战。围填海、城市扩张和工农业活动,都在挤压着本已不多的湿地;而在一些湿地周围,过度排放的污染物也超过了生态系统的自我净化能力,令“地球之肾”面临“坏死”的命运。但如果某一个湿地系统完全退化,栖居于其中的动植物,还有巧妙的食物网,以及令人赏心悦目的美景,也会随之永远消失。在经济发展的同时保持与生态环境的和谐,呵护脆弱的湿地系统,是人类社会在21世纪里需要认真审视的任务。

?(选自(知识就是力量)2019年02期)

13.结合本文概括“湿地”的功能。(3分)

14.第③段运用了什么说明方法?并分析其作用。(3分)

?

15.第①段中加点词语能否删除?请简要分析(3分)

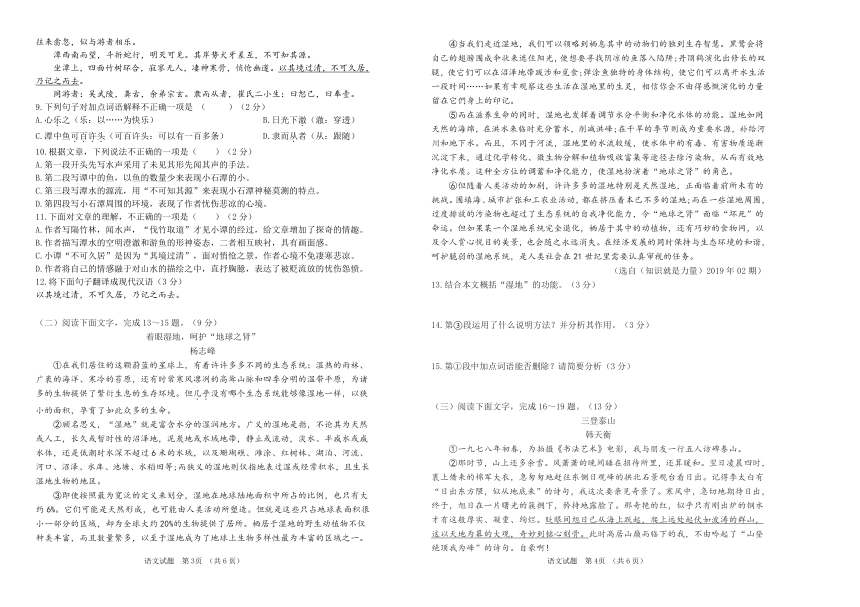

(三)阅读下面文字,完成16~19题。(13分)

三登泰山

韩天衡

??①一九七八年初春,为拍摄《书法艺术》电影,我与朋友一行五人访碑泰山。

②那时节,山上还多余雪。风萧萧的晚间睡在招待所里,还算暖和。翌日凌晨四时,裹上借来的棉军大衣,急匆匆地赶往东侧日观峰的拱北石景观台看日出。记得李太白有“日出东方隈,似从地底来”的诗句,我这次要亲见奇景了。寒风中,急切地期待日出,终于,旭日在一片曙光的簇拥下,矜持地露脸了。那奇艳的红,似乎只有刚出炉的钢水才有这般厚实、凝重、绚烂。眨眼间旭日已从海上跃起,爬上远处起伏如波涛的群山,这以天地为幕的大观,奇妙到铭心刻骨。此时高居山巅而临下的我,不由吟起了“山登绝顶我为峰”的诗句。自豪啊!

?? ③二〇〇八年盛夏,又有登泰山之旅。但此时“旅”的辛苦,都被现代化的交通工具一扫而光,“攀登”一说,成了夸张说辞,虚张声势。旅游车直送中天门,再乘坐缆车空降到南天门。一路上满目碧绿,生机勃勃,大有“游”之乐,而无“旅”之艰,甚觉轻松。但世上事,得必有失,步行登山的一路景致也因此无缘欣赏,不免生出了浓浓的失落感。

?? ④午后时分,又登上了景观台,环顾南北而有所思,此处泰山独高,再遥望西南,那边陲上的珠峰,要高出泰山若干倍。珠峰有灵,会视泰山为小丘的。又想到古人常用“泰山北斗”作美喻,将泰山与北斗并列,其实,居北斗而俯瞰泰山,它仅是砂石一粒,渺焉难寻。我彼时不由自问:天下小了,泰山小了,“小天下”的自身岂不更加渺小了?!初登泰山时的莫名自豪、自大此际被一扫而空。得此感悟,折返海上后,我披刀叩石,刻了一大方印,曰“登山小己”,自警也。

?? ⑤八年后,岁近八旬的老朽,有幸三登泰岳。旅游业更加发达了,在一条龙衔接的全程周到服务下,一切攀山艰辛的顾虑早已全消。在车上,在缆车车厢里,坐看窗外,满山遍野的绿,还夹杂着些许的红,天成的斑斓,是老成而醇郁的秋滋味。那明灭断续的登山路,似断线的珍珠串,时隐时现,美极。如今,舒坦便捷了,却又惦记着当初辛苦中才能获得的乐趣。

?? ⑥久久地站立在景观台上,由远而近,感受到一座山、一座城市的勃勃生机,新的得体,古的雅致,相得益彰。今胜昔、换新天,靠的是不断奋斗、不断努力。由景及心,此时不无联翩的浮想:古人有句“少壮不努力,老大徒伤悲”。吾今老大矣,生理上当服老、知老,心理上应年轻、忘老。岂能借口自己的年衰体弱而虚度岁月,空抛时光?!

?? ⑦折回申江,即择佳石,挑灯刻制了一枚“老大努力”的印章,既以明志,也以自励。

?? ⑧泰山拱北石景观台,对我而言,不仅可观山赏景,更像是无声的传递正能量的讲台,作为一个年届八旬的文艺老学生,三登泰山,曾让我三变心志——“山登绝顶我为峰”,是盲目膨胀的自信;“登山小己”是清醒而及时的自警;“老大努力”是衰老不言退、不言败的自励。

?? ⑨在既往的四十年,见证和蕴蓄着华夏文明史的崔嵬泰山,对于我是诤友,更是良师。

(摘自2019年04月05日文汇报有改动)

16.下列对文章内容理解不正确的一项是( ) (2分)

A.本文是按照时间顺序来记叙作者三登泰山的,每次登上泰山作者都有不同的感悟。

B.作者第一次登上泰山,是没有借助游览车的,虽然辛苦但看到“奇景”后也非常兴奋。

C.作者第二次登上泰山,有“游”之乐,无“旅”之艰,说明作者是非常喜欢现代化的交通工具的。

D.作者年近八旬,再上泰山,体现了作者斗志昂扬、不断攀登的精神状态。

17.请赏析第②段中画横线的句子。(4分)

眨眼间旭日已从海上跃起,爬上远处起伏如波涛的群山,这以天地为幕的大观,奇妙到铭心刻骨。

18.作者三次登上泰山后都看到了哪些景色?心情分别是怎样的?请简要概括。(3分)

19.谈谈你对文章最后一段中作者称泰山为“诤友”和“良师”的理解。(4分)

(四)名著阅读(6分)

20.《儒林外史》的作者是 代(朝代)小说家 (人名)。(2分)

21.关于《儒林外史》,下列分析不正确的一项是( )(2分)

A.《儒林外史》没有贯穿全书的中心人物和主要情节。

B.《儒林外史》主要写明清时期商人及官绅的活动和精神面貌。

C.《儒林外史》“秉持公心,指摘时弊”,作者清楚地表明了自己否定功名富贵的基本立场。

D.《儒林外史》也塑造了一些象征正面理想的人物,如王冕、杜少卿等。

22.下列《水浒传》中人物和绰号对应不正确的一项是( )(2分)

A.柴进 —— 智多星 B.林冲 —— 豹子头

C.宋江 —— 及时雨 D.杨志 —— 青面兽

三、作文(50分)

23.《现代汉语词典》中关于“节日”的解释:①纪念日②传统的庆祝或祭祀的日子。

请以“过节”为题写一篇文章。

作文要求:

(1)表达真情实感;(2)文体不限,诗歌除外;(3)认真书写,力求工整、美观;(4)文章不得出现真实的校名、姓名;(5)不少于600字。

参考答案

1.C

2.D

3.C

4.D

5.B

6.A

7.A

8诗文默写答案

白露为霜

满面尘灰烟火色

大庇天下寒士俱欢颜

关关雎鸠,在河之洲

食之不能尽其材,鸣之而不能通其意

海内存知己,天涯若比邻

芳草鲜美,落英缤纷

欲济无舟楫,端居耻圣明

式微式微,胡为乎中露?

青青子衿,悠悠我心

水击三千里,抟扶摇而上者九万里

9.C

10.B

11.D

12.因为这里的环境太凄清,不可长久停留,于是记下了这里的情景就离开了。

阅读题答案

13.滋养生命;调节水分平衡;净化水体。(3分)

14.运用了列数字的说明方法,用具体的数字,更准确、科学地说明了湿地虽然占地面积小,但却作用巨大,使说明更准确,更具有说服力。(3分)

15.不能,因为“几乎”是副词,表范围,是“接近”的意思。如果删除,该句的说法过于绝对,不能体现说明文语言的准确性与严密性。(3分)

16.C(2分)

17.运用了拟人的修辞手法,赋予旭日以人的动作,生动形象地写出了日出东方,于海平面一跃而起的情景,表达了作者对泰山日出之景的喜爱及登顶泰山的自豪之情。(4分)

18.第一次高居山巅,作者看到了旭日和群山,内心激动和自豪;第二次遥望西南,看到了珠峰,要高于泰山若干倍,内心警醒和失落;第三次由远及近,看到了一座山、一座城市的勃勃生机,内心平淡坚定与自励。(3分)

19.作者三次登山,均有不同感受,从年轻时的自信,蜕变为自警、自励,作者的心态变化不仅是来自生活的磨练,年龄的增长,更是在登山途中,体验到了登顶泰山对人带来的勉励与警醒,因此作者称泰山为“诤友”和“良师”。(4分)

20.清代 吴敬梓

21.B

22.A

23.作文略

语文试题 第3*2-135页 (共6页) 语文试题 第3*236页 (共6页)

语文试卷

本试卷包括三道大题,共23道小题。共6页。全卷满分100分。考试时间为120分钟。考试结束后,将答题卡交回。

一、积累与运用(33分)

1.下列加点词语注音都正确的一项是( )(2分)

A.油馍(mó) 蓦然(mòu) 亢奋(kàng) 风雪载途(zài)

B.神龛(kān) 斡旋(wò) 族姊(jiě) 娓娓道来(wěi)

C.簌簌(sù) 物候(hòu) 翩然(piān) 销声匿迹(nì)

D.缄默(jiān) 雾霭(ǎi) 沟壑(hè) 笔墨苍劲(jìn)

2.下列词语没有错别字的一项是( )(2分)

A.犹豫 徘徊 轻盈 目炫神迷

B.打嗝 陡峭 颠簸 一如即往

C.署名 贴切 荧屏 招谣撞骗

D.弥漫 钟鼎 装置 悬崖绝壁

3.依次填入横线处的词语,最恰当的一项是( )(2分)

习近平说:“我既定的人生的事情,就是为老百姓多做一些事情,所以每有新的挑战、新的考验,脑海里 的都是陕北高原上耕牛的父老兄弟的信天游。”信天游的背后,是习近平心中 不去的人民情结,而从梁家河到中南海这一路的选择、坚守,

的都是为民的底色,折射的都是共产党人以人民为中心的价值取向和不变的初心。

A.浮现 挥散 注明

B.翻腾 挥发 标注

C.翻腾 挥散 标注

D.浮现 挥发 注明

4.下列句子标点使用正确的一项是( )(2分)

A.一部七、八分钟的中国风短片《包宝宝》,获得了第91届奥斯卡金像奖“最佳动画短片”奖。

B.他打扫卫生不认真,学习不努力,不团结同学,不尊重老师等……真应该好好教育。

C.在“做一天上海人”的特色活动中,全体师生一起了解了上海的历史、体验了上海的生活。

D.这次文艺演出,你是参加,还是不参加?

5.下列句子加点词语使用不正确的一项( )(2分)

A.秦始皇兵马俑展览开始后,参观的人便纷至沓来。

B.他走出帐篷骑上快马,拾级而上地飞奔而去,转眼间已经冲上对面的小丘。

C.听着奶奶数落妈妈的不是,他虽然嘴上没反驳,心里却不以为然。

D.接下来的几周内,他慢慢变了:变得听话而不再故意做对,遇事心平气和而不再强词夺理。

6.下列句子中,没有语病的一项是( )(2分)

A.只有真正做到尊师重教,才能赋予教师荣誉感和自豪感。

B.通过“中考百日誓师”活动,使外国语学校的同学们更加努力学习了。

C.两会期间,代表们认真领会并阅读了广大群众提出的建议与意见,提出了许多有建设性的提案。

D.为了提升学生的身体素质,我校多年来坚持开展“阳光体育”活动,广泛得到社会的关注和家长的支持。

7.给下列句子排序,最恰当的一项是( )(2分)

这时只有细细的雨声,打着船篷,打着江面,打着岸边的草和树。

从桂林到阳朔,有人比喻为一副天然的画卷。

尤其是在春雨迷蒙的早晨,江面上浮动着一层轻纱般的白蒙蒙的雨丝,远近的山峰都被雨和云遮住了。

于是一种令人感觉不到的轻微的声响,把整个漓江衬托得静极了。

但比起画卷来,那山光水色的变化,在清晨,在中午,在黄昏,却是各有面目,变化万千,要生动得多的。

A. B.

C. D.

8.名句默写(19分)

蒹葭苍苍,□□□□。(《蒹葭》)

□□□□□□□,两鬓苍苍十指黑。(白居易《卖炭翁》)

安得广厦千万间,□□□□□□□□□。(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

□□□□,□□□□。窈窕淑女,君子好逑。(《关雎》)

策之不以其道,□□□□□□□,□□□□□□□□。(韩愈《马说》)

□□□□□,□□□□□。无为在歧路,儿女共沾巾。(王勃《送杜少府之任蜀州》)

夹岸数百步,中无杂树,□□□□,□□□□。(陶渊明《桃花源记》)

□□□□□,□□□□□。坐观垂钓者,徒有羡鱼情。(孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》)

□□□□,胡不归?微君之故,□□□□□?(《式微》)

□□□□,□□□□。纵我不往,子宁不嗣音?(《子衿》)

鹏之徙于南冥也,□□□□□,□□□□□□□□□。(《北冥有鱼》)

二、阅读(37分)

(一)文言文阅读(9分)

小石潭记

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

9.下列句子对加点词语解释不正确一项是 ( )(2分)

A.心乐之(乐:以……为快乐) B.日光下澈(澈:穿透)

C.潭中鱼可百许头(可百许头:可以有一百多条) D.隶而从者(从:跟随)

10.根据文章,下列说法不正确的一项是( )(2分)

A.第一段开头先写水声采用了未见其形先闻其声的手法。

B.第二段写谭中的鱼,以鱼的数量少来表现小石潭的小。

C.第三段写潭水的源流,用“不可知其源”来表现小石潭神秘莫测的特点。

D.第四段写小石潭周围的环境,表现了作者忧伤悲凉的心境。

11.下面对文章的理解,不正确的一项是( )(2分)

A.作者写隔竹林,闻水声,“伐竹取道”才见小谭的经过,给文章增加了探奇的情趣。

B.作者描写潭水的空明澄澈和游鱼的形神姿态,二者相互映衬,具有画面感。

C.小谭“不可久居”是因为“其境过清”,面对悄怆之景,作者心境不免凄寒悲凉。

D.作者将自己的情感融于对山水的描绘之中,直抒胸臆,表达了被贬流放的忧伤怨愤。

12.将下面句子翻译成现代汉语(3分)

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(二)阅读下面文字,完成13~15题。(9分)

着眼湿地,呵护“地球之肾”

杨志峰

①在我们居住的这颗蔚蓝的星球上,有着许许多多不同的生态系统:湿热的雨林、广袤的海洋、寒冷的苔原,还有时常寒风凛冽的高耸山脉和四季分明的温带平原,为诸多的生物提供了繁衍生息的生存环境。但几乎没有哪个生态系统能够像湿地一样,以狭小的面积,孕育了如此众多的生命。

②顾名思义,“湿地”就是富含水分的湿润地方。广义的湿地是指,不论其为天然或人工,长久或暂时性的沼泽地,泥炭地或水域地带,静止或流动,淡水、半咸水或咸水体,还是低潮时水深不超过6米的水域,以及珊瑚礁、滩涂、红树林、湖泊、河流、河口、沼泽、水库、池塘、水稻田等;而狭义的湿地则仅指地表过湿或经常积水,且生长湿地生物的地区。

③即使按照最为宽泛的定义来划分,湿地在地球陆地面积中所占的比例,也只有大约6%。它们可能是天然形成,也可能由人类活动所塑造。但就是这些只占地球表面积很小一部分的区域,却为全球大约20%的生物提供了居所。栖居于湿地的野生动植物不仅种类丰富,而且数量繁多,以至于湿地成为了地球上生物多样性最为丰富的区域之一。

④当我们走近湿地,我们可以领略到栖息其中的动物们的独到生存智慧。黑鹭会将自己的翅膀围成伞状来遮住阳光,使想要寻找阴凉的鱼落入陷阱;丹顶鹤演化出修长的双腿,使它们可以在沼泽地带跋涉和觅食;弹涂鱼独特的身体结构,使它们可以离开水生活一段时间……如果有幸观察这些生活在湿地里的生灵,相信你会不由得感慨演化的力量留在它們身上的印记。

⑤而在滋养生命的同时,湿地也发挥着调节水分平衡和净化水体的功能。湿地如同天然的海绵,在洪水来临时充分蓄水,削减洪峰;在干旱的季节则成为重要水源,补给河川和地下水。而且,不同于河流,湿地里的水流较缓,使水体中的有毒、有害物质逐渐沉淀下来,通过化学转化、微生物分解和植物吸收富集等途径去除污染物,从而有效地净化水质。这种全方位的调蓄和净化能力,使湿地扮演着“地球之肾”的角色。

⑥但随着人类活动的加剧,许许多多的湿地特别是天然湿地,正面临着前所未有的挑战。围填海、城市扩张和工农业活动,都在挤压着本已不多的湿地;而在一些湿地周围,过度排放的污染物也超过了生态系统的自我净化能力,令“地球之肾”面临“坏死”的命运。但如果某一个湿地系统完全退化,栖居于其中的动植物,还有巧妙的食物网,以及令人赏心悦目的美景,也会随之永远消失。在经济发展的同时保持与生态环境的和谐,呵护脆弱的湿地系统,是人类社会在21世纪里需要认真审视的任务。

?(选自(知识就是力量)2019年02期)

13.结合本文概括“湿地”的功能。(3分)

14.第③段运用了什么说明方法?并分析其作用。(3分)

?

15.第①段中加点词语能否删除?请简要分析(3分)

(三)阅读下面文字,完成16~19题。(13分)

三登泰山

韩天衡

??①一九七八年初春,为拍摄《书法艺术》电影,我与朋友一行五人访碑泰山。

②那时节,山上还多余雪。风萧萧的晚间睡在招待所里,还算暖和。翌日凌晨四时,裹上借来的棉军大衣,急匆匆地赶往东侧日观峰的拱北石景观台看日出。记得李太白有“日出东方隈,似从地底来”的诗句,我这次要亲见奇景了。寒风中,急切地期待日出,终于,旭日在一片曙光的簇拥下,矜持地露脸了。那奇艳的红,似乎只有刚出炉的钢水才有这般厚实、凝重、绚烂。眨眼间旭日已从海上跃起,爬上远处起伏如波涛的群山,这以天地为幕的大观,奇妙到铭心刻骨。此时高居山巅而临下的我,不由吟起了“山登绝顶我为峰”的诗句。自豪啊!

?? ③二〇〇八年盛夏,又有登泰山之旅。但此时“旅”的辛苦,都被现代化的交通工具一扫而光,“攀登”一说,成了夸张说辞,虚张声势。旅游车直送中天门,再乘坐缆车空降到南天门。一路上满目碧绿,生机勃勃,大有“游”之乐,而无“旅”之艰,甚觉轻松。但世上事,得必有失,步行登山的一路景致也因此无缘欣赏,不免生出了浓浓的失落感。

?? ④午后时分,又登上了景观台,环顾南北而有所思,此处泰山独高,再遥望西南,那边陲上的珠峰,要高出泰山若干倍。珠峰有灵,会视泰山为小丘的。又想到古人常用“泰山北斗”作美喻,将泰山与北斗并列,其实,居北斗而俯瞰泰山,它仅是砂石一粒,渺焉难寻。我彼时不由自问:天下小了,泰山小了,“小天下”的自身岂不更加渺小了?!初登泰山时的莫名自豪、自大此际被一扫而空。得此感悟,折返海上后,我披刀叩石,刻了一大方印,曰“登山小己”,自警也。

?? ⑤八年后,岁近八旬的老朽,有幸三登泰岳。旅游业更加发达了,在一条龙衔接的全程周到服务下,一切攀山艰辛的顾虑早已全消。在车上,在缆车车厢里,坐看窗外,满山遍野的绿,还夹杂着些许的红,天成的斑斓,是老成而醇郁的秋滋味。那明灭断续的登山路,似断线的珍珠串,时隐时现,美极。如今,舒坦便捷了,却又惦记着当初辛苦中才能获得的乐趣。

?? ⑥久久地站立在景观台上,由远而近,感受到一座山、一座城市的勃勃生机,新的得体,古的雅致,相得益彰。今胜昔、换新天,靠的是不断奋斗、不断努力。由景及心,此时不无联翩的浮想:古人有句“少壮不努力,老大徒伤悲”。吾今老大矣,生理上当服老、知老,心理上应年轻、忘老。岂能借口自己的年衰体弱而虚度岁月,空抛时光?!

?? ⑦折回申江,即择佳石,挑灯刻制了一枚“老大努力”的印章,既以明志,也以自励。

?? ⑧泰山拱北石景观台,对我而言,不仅可观山赏景,更像是无声的传递正能量的讲台,作为一个年届八旬的文艺老学生,三登泰山,曾让我三变心志——“山登绝顶我为峰”,是盲目膨胀的自信;“登山小己”是清醒而及时的自警;“老大努力”是衰老不言退、不言败的自励。

?? ⑨在既往的四十年,见证和蕴蓄着华夏文明史的崔嵬泰山,对于我是诤友,更是良师。

(摘自2019年04月05日文汇报有改动)

16.下列对文章内容理解不正确的一项是( ) (2分)

A.本文是按照时间顺序来记叙作者三登泰山的,每次登上泰山作者都有不同的感悟。

B.作者第一次登上泰山,是没有借助游览车的,虽然辛苦但看到“奇景”后也非常兴奋。

C.作者第二次登上泰山,有“游”之乐,无“旅”之艰,说明作者是非常喜欢现代化的交通工具的。

D.作者年近八旬,再上泰山,体现了作者斗志昂扬、不断攀登的精神状态。

17.请赏析第②段中画横线的句子。(4分)

眨眼间旭日已从海上跃起,爬上远处起伏如波涛的群山,这以天地为幕的大观,奇妙到铭心刻骨。

18.作者三次登上泰山后都看到了哪些景色?心情分别是怎样的?请简要概括。(3分)

19.谈谈你对文章最后一段中作者称泰山为“诤友”和“良师”的理解。(4分)

(四)名著阅读(6分)

20.《儒林外史》的作者是 代(朝代)小说家 (人名)。(2分)

21.关于《儒林外史》,下列分析不正确的一项是( )(2分)

A.《儒林外史》没有贯穿全书的中心人物和主要情节。

B.《儒林外史》主要写明清时期商人及官绅的活动和精神面貌。

C.《儒林外史》“秉持公心,指摘时弊”,作者清楚地表明了自己否定功名富贵的基本立场。

D.《儒林外史》也塑造了一些象征正面理想的人物,如王冕、杜少卿等。

22.下列《水浒传》中人物和绰号对应不正确的一项是( )(2分)

A.柴进 —— 智多星 B.林冲 —— 豹子头

C.宋江 —— 及时雨 D.杨志 —— 青面兽

三、作文(50分)

23.《现代汉语词典》中关于“节日”的解释:①纪念日②传统的庆祝或祭祀的日子。

请以“过节”为题写一篇文章。

作文要求:

(1)表达真情实感;(2)文体不限,诗歌除外;(3)认真书写,力求工整、美观;(4)文章不得出现真实的校名、姓名;(5)不少于600字。

参考答案

1.C

2.D

3.C

4.D

5.B

6.A

7.A

8诗文默写答案

白露为霜

满面尘灰烟火色

大庇天下寒士俱欢颜

关关雎鸠,在河之洲

食之不能尽其材,鸣之而不能通其意

海内存知己,天涯若比邻

芳草鲜美,落英缤纷

欲济无舟楫,端居耻圣明

式微式微,胡为乎中露?

青青子衿,悠悠我心

水击三千里,抟扶摇而上者九万里

9.C

10.B

11.D

12.因为这里的环境太凄清,不可长久停留,于是记下了这里的情景就离开了。

阅读题答案

13.滋养生命;调节水分平衡;净化水体。(3分)

14.运用了列数字的说明方法,用具体的数字,更准确、科学地说明了湿地虽然占地面积小,但却作用巨大,使说明更准确,更具有说服力。(3分)

15.不能,因为“几乎”是副词,表范围,是“接近”的意思。如果删除,该句的说法过于绝对,不能体现说明文语言的准确性与严密性。(3分)

16.C(2分)

17.运用了拟人的修辞手法,赋予旭日以人的动作,生动形象地写出了日出东方,于海平面一跃而起的情景,表达了作者对泰山日出之景的喜爱及登顶泰山的自豪之情。(4分)

18.第一次高居山巅,作者看到了旭日和群山,内心激动和自豪;第二次遥望西南,看到了珠峰,要高于泰山若干倍,内心警醒和失落;第三次由远及近,看到了一座山、一座城市的勃勃生机,内心平淡坚定与自励。(3分)

19.作者三次登山,均有不同感受,从年轻时的自信,蜕变为自警、自励,作者的心态变化不仅是来自生活的磨练,年龄的增长,更是在登山途中,体验到了登顶泰山对人带来的勉励与警醒,因此作者称泰山为“诤友”和“良师”。(4分)

20.清代 吴敬梓

21.B

22.A

23.作文略

语文试题 第3*2-135页 (共6页) 语文试题 第3*236页 (共6页)

同课章节目录