第1课《社戏》课件(共49张ppt)

图片预览

文档简介

社

戏

鲁

迅

怀念乐土

我实在再没有吃到那夜似的好豆,也再也没看到那夜似的好戏了。

关于作者

PART 01

鲁迅,原名周树人,字豫

才。浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家。中国现代文学的奠基人。代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》,散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》、《彷徨》,杂文集《坟》、《二心集》等。

《社戏》和同期的《狂人日记》《故乡》《阿Q正传》等同时出现在小说集《呐喊》中,它是最后一篇。“五四”爱国运动的爆发,使鲁迅的革命精神更加振奋,于是用笔无情地揭露封建制度和孔孟之道的吃人本质,发出“救救孩子”和推翻封建“铁屋子”的号召。

《呐喊》一共十四篇短篇小说,至少有十一篇写到小孩,但鲁迅笔下的小孩,一般都很悲惨。《狂人日记》《风波》里的小孩被父母打骂得很凶。《孔乙己》里的学徒被掌柜欺负得很厉害。《药》和《明天》里的小孩都病死了。《阿Q正传》里的小孩当了假洋鬼子的替罪羊,被阿Q骂作“秃驴”。《故乡》里的孩子们饱受小伙伴的分离之苦。闰土的几个孩子更是可怜。《呐喊》最后这篇《社戏》,画风大变,大写特写幸福的童年,这大概就是鲁迅本人对“救救孩子”这声呐喊的回应吧。一部《呐喊》,是以《狂人日记》“救救孩子——”的呼喊开篇,再以《社戏》中一群孩子的欢声笑语结束。鲁迅笔下的中国故事,因为《社戏》,就有了一条光明的尾巴。

关于课文

PART 02

短篇小说《社戏》写于1922年10月,当时社会黑暗,农民痛苦,使他自然回忆起心中保留的一块净土—平桥村。那里有外祖母的慈爱,也有纯朴善良农民的抚爱,更有热情能干的小伙伴们的友爱,那里还有一片可以摆脱封建教育和封建伦礼观念的自由天地。他热爱农村,热爱劳动人民,热爱农村孩子,向往美好自由的生活,这种思想感情融于作品中。鲁迅在童年时代,曾随母亲到农村居住过,间或和许多农民亲近。《社戏》取材于自己的童年生活,采用回忆的形式,用第一人称写就。但已不是作者的自传,而是在生活基础上的艺术概括,所以不能把“我”看成就是鲁迅。

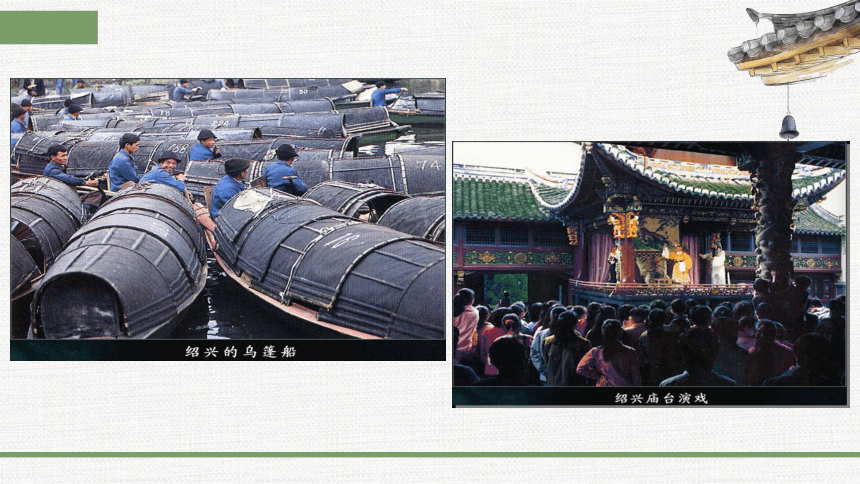

社戏,是一种传统的风俗娱乐活动。社戏源于古代官社或私社的祭祀、庆祝活动,随着戏艺形式的多样化,社戏的形式也越来越多样化。绍兴的大部分地区以庙会戏为主,庙会戏是指在各种神道如关帝、包公、龙王、火神、岳五猖、城隍、土地公等诞辰祭祀活动中演出的戏。

NOW

自读课文,并找出:

文中你不熟悉的字和词。

这是一篇小说,你还记得小说的三个要素吗?你能在这篇文章中找出这三个要素吗?

这篇文章是按照什么顺序来写的?

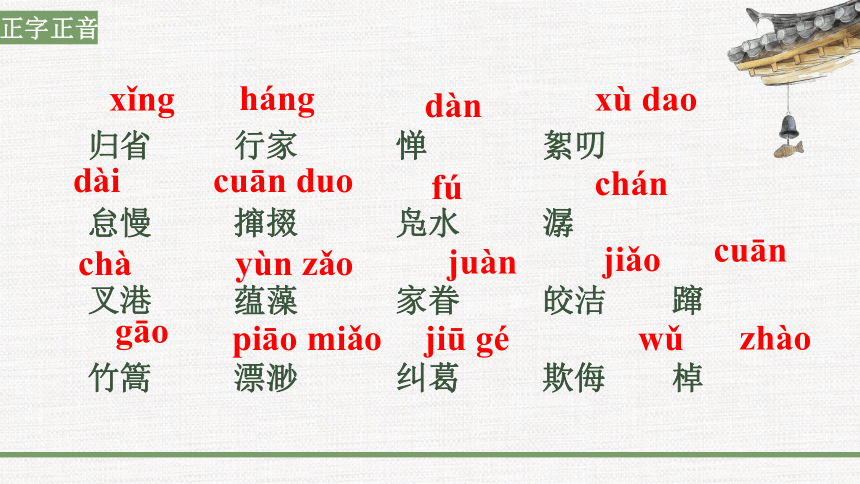

归省 行家 惮 絮叨

怠慢 撺掇 凫水 潺

叉港 蕴藻 家眷 皎洁 蹿

竹篙 漂渺 纠葛 欺侮 棹

xǐng

háng

dàn

xù dao

dài

cuān duo

fú

chán

chà

yùn zǎo

juàn

jiǎo

piāo miǎo

jiū gé

正字正音

gāo

wǔ

cuān

zhào

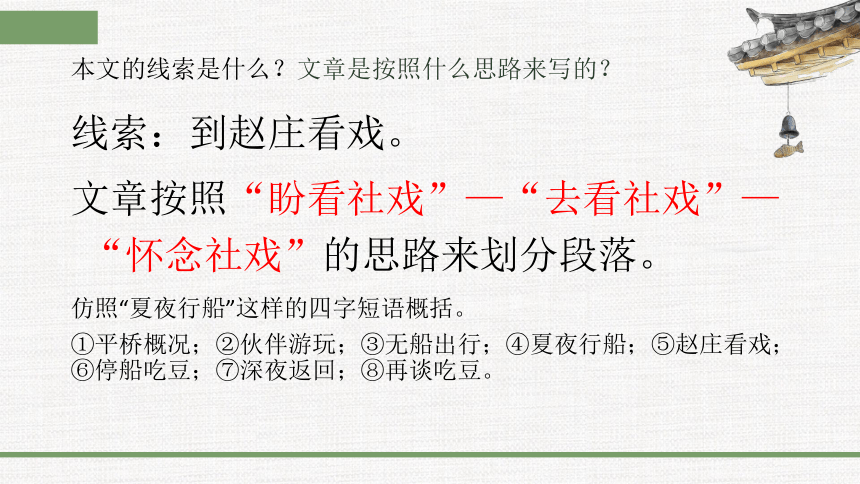

线索:到赵庄看戏。

文章按照“盼看社戏”—“去看社戏”—“怀念社戏”的思路来划分段落。

仿照“夏夜行船”这样的四字短语概括。

①平桥概况;②伙伴游玩;③无船出行;④夏夜行船;⑤赵庄看戏;⑥停船吃豆;⑦深夜返回;⑧再谈吃豆。

本文的线索是什么?文章是按照什么思路来写的?

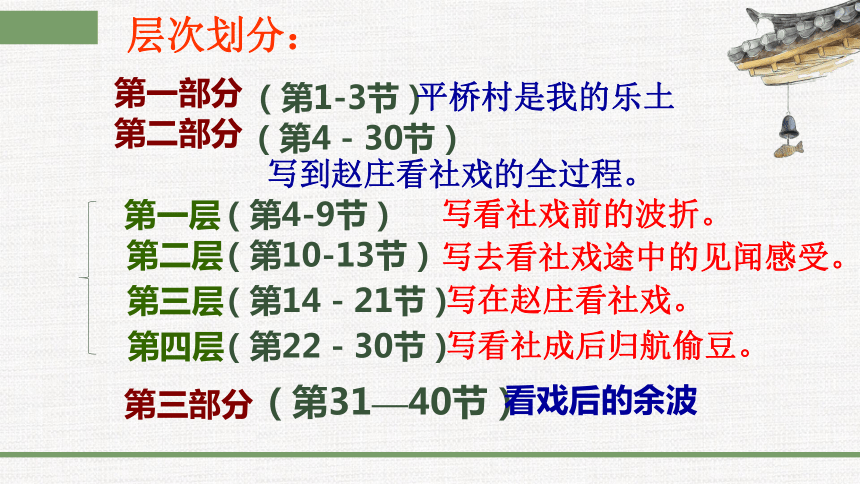

第二部分

(第4-30节)

写到赵庄看社戏的全过程。

第一层

(第4-9节)

写看社戏前的波折。

第二层

(第10-13节)

写去看社戏途中的见闻感受。

第三层

(第14-21节)

写在赵庄看社戏。

第四层

(第22-30节)

写看社成后归航偷豆。

第三部分

(第31—40节)

层次划分:

第一部分

(第1-3节)

平桥村是我的乐土

看戏后的余波

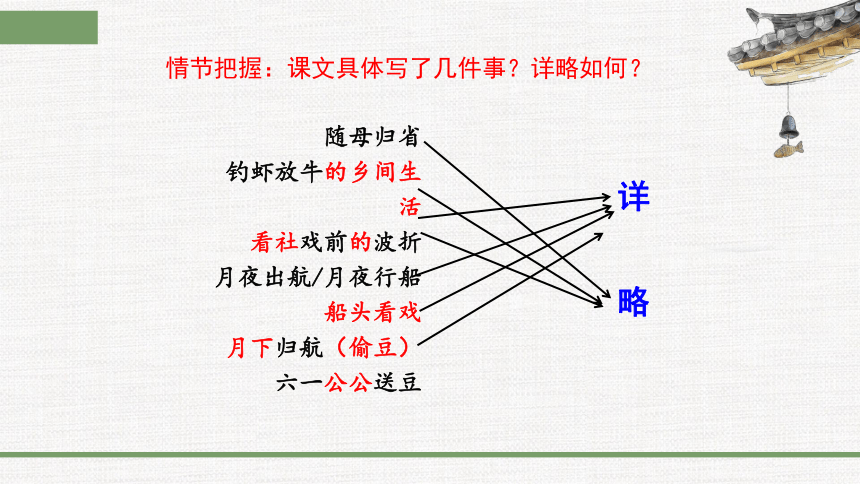

情节把握:课文具体写了几件事?详略如何?

随母归省

钓虾放牛的乡间生活

看社戏前的波折

月夜出航/月夜行船

船头看戏

月下归航(偷豆)

六一公公送豆

详

略

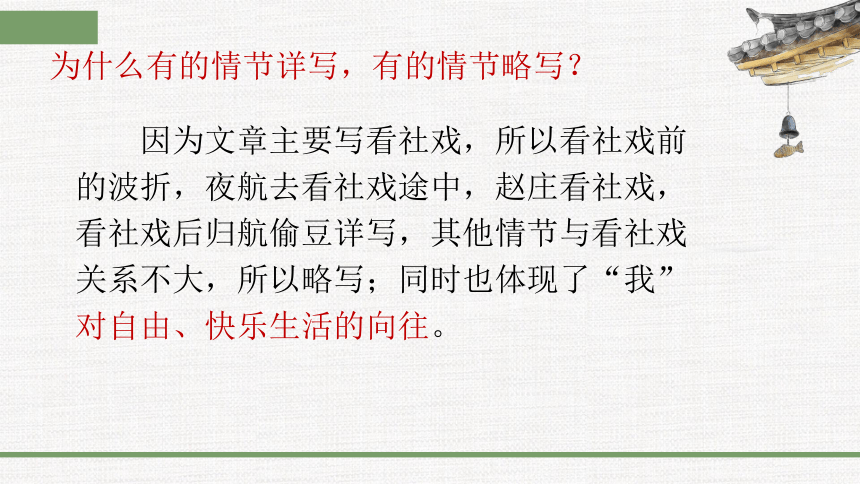

因为文章主要写看社戏,所以看社戏前的波折,夜航去看社戏途中,赵庄看社戏,看社戏后归航偷豆详写,其他情节与看社戏关系不大,所以略写;同时也体现了“我”对自由、快乐生活的向往。

为什么有的情节详写,有的情节略写?

如何理解“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。”

找出文中描写、抒情、议论的句子,准备辩论题——戏与豆的是与非

正方:好豆、好戏

反方:戏不算好戏,豆也不算好豆

论题一:戏和豆到底好不好?

戏好看吗?

——找找看戏过程中“我们”的心理和语言描写。

“我”所急切想看到的戏好看吗?

不好看。

1、想看铁头老生翻跟头,但那老生没翻。

2、想看“蛇精”和“跳老虎”,等了许久都不

见出来。

3、最怕看“老旦”,并不停地唱着。

(以上是正面表现戏不好看)

另外,文中写孩子们“喃喃的骂”,“不住的吁气”,“打起呵欠”等,这些神态描写,则是从侧面表现了戏不好看。

一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又缥缈得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛,很悠扬。

最惹眼的是屹立在庄外临河的空地上的一座戏台,模糊在远处的月夜中,和空间几乎分不出界限,我疑心画上见过的仙境,就在这里出现了。

对比来时和回去时景物描写体会“我的心情”

不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那船舱,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝彩起来。

虽然看好戏的强烈愿望没有得到满足,但是,心情却没有变化,仍然是充满了诗意。这是为什么呢?关键不在看戏,而在看戏的过程中的人。作家为之感动的不完全是戏,而是这些陪着他来看戏的小伙伴,是他们看戏前的主动、慷慨,水路上的能干,看戏时的兴致,甚至他们的骂人、牢骚、失望都是美好的。

月下归航

偷豆吃豆

品评“偷豆”的是与非

“偷”,一般意义上是“残酷、自私、遭人唾弃”的行为,那么在课文中,小朋友们“偷豆”是好还是坏呢?

可以从以下方面来分析:

a.小伙伴们“偷豆”的目的是什么?

b.他们“偷”的谁家的豆?

c.他们是怎么样“偷”的?

d.他们怎样预防“偷”的秘密被人发觉,又怎样对待可能出现的后果呢?

如何看待孩子们偷豆的事?

(3)六一公公还送豆给客人尝尝。

(2)从六一公公的话可以证明:“请客?

--这是应该的。”

(1)偷的是自家的豆,请的客是公共的,

偷豆请客,理所当然;

论题三:谁是《社戏》中最“好”的人?

群体形象:本文作者塑造了一群淳朴可爱的农村孩子的形象,如双喜、阿发、桂生等。这些小伙伴聪明活泼,胆大心细,热情友爱。“我”看不成 戏,“他们都叹息而且表同情”;开船时“年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾”以防万一;看戏时桂生殷勤地为“我”买豆浆舀水;回家的路上阿发以“我们的大得多”为 由,建议去“偷”自家的豆。这些都表现了他们的质朴、纯真、善良、友好。

(1)当我看社戏受到波折时,双喜大悟似的提议。

(2)当外祖母担心都是孩子们时,双喜大声打包票,理由有三:①船又大;②迅哥儿向来不乱跑;③我们又都是识水性的。

(3)看戏时双喜分析铁头老生不翻筋斗的原因。

领袖形象:双喜——小伙伴中“最聪明的

(聪明)

(反应灵敏,考虑周到,善解人意,果断)

(聪明、细心)

(4)归航偷豆时以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要挨骂的。

(5)吃完豆,双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,并考虑好对策。

(6)双喜送我回到家,“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”

(7)双喜回答六一公公的问话。

(考虑事情周到)

(考虑事情周到。)

(做事有始有终)

(反应灵敏)

小结:双喜是一个聪明、机灵、善解人意,

考虑周到,办事果断的好孩子。

论题三:谁是《社戏》中最“好”的人?

六一公公——淳朴善良的乡民形象。孩子们偷他的豆,他只是责备“不肯好好的摘,踏坏了不少”(民以食为天),听说摘豆是为了请客,马上说“这是应该的”,可见他不是吝啬之人;后来他又亲自送豆,表现了他的热情好客。“我”夸了他一句,他“竟非常感激起来”,表现了他的老实厚道的农民本色。至于他夸“我”“读过书”“将来一定要中状元” 之类的话,类似于今天夸某个孩子聪明,将来一定能考上好大学一样,是友善的祝福。

论题三:谁是《社戏》中最“好”的人?

祖母——她见“我”因为没有船去看戏而焦急失望,就非常“气恼”,怪家里人为何不早点把船给雇下。她一直为此絮叨个不停。晚饭时见“我”还在生气,外祖母的安慰也非常到位:“说我应当不高兴,他们太怠慢,是待客的礼数里从来所没有的。”关注并且理解小孩的心理状态,这就不是一般的外祖母了。

论题三:谁是《社戏》中最“好”的人?

母亲——开明善良的慈母形象。表面上她对“我”的看戏并不热衷,对“我”的生气更不以为然,甚至让“我”不要“装模作样”的“急得要哭”,免得招外祖母生气。但母亲很想让“我”去看戏,一旦得到机会,稍稍犹豫一番,她就同意了孩子们的计划,在没有大人陪同的情况下,让孩子们自己坐航船,去五里之外的赵庄看夜戏。可以想象,母亲在孩子们出发之后肯定一直在担惊受怕。航船刚回平桥村,“我”就看见母亲一个人站在桥上,等着儿子归来。而且已经是三更了,不知道母亲什么时候就开始站在桥上。母亲虽然“颇有些生气”,但孩子们既然平安回来,她也就没再说什么,“笑着邀大家去吃炒米”。她宁可自己担惊受怕,也要顺着孩子们的合理的心愿。

她没有自以为是地介入孩子们的世界,以此尊重孩子们的自主权。在江南早春的夜风中,“母亲”站在桥头直到三更,等着儿子平安归来,“生气”,是因为儿子归家太晚,是因为过于牵挂而产生。但见到儿子平安归这家,便化怒为喜。由此可见“母亲”的温暖体贴和拳拳爱子之心。

偏僻的平桥村,为什么“在我是乐土”?

这说明了什么?

(5)有丰富多彩的生活情趣。(“掘蚯蚓”“钓虾”;放牛;看戏;偷豆、吃豆。)

(4)有热情好客的小朋友们。(有“最聪明的双喜”,有乐于助人的桂生,有公而忘私的阿发。)

(3)没有封建礼教的约束,人人平等。

(2)可以免念枯燥无味的书。

(1)“我”在那里受到“优待”。(钓虾“归我吃”;坐船“在舱中”;和年幼的小孩“剥豆”;六一公公送我罗汉豆。)

社戏之美,有两个方面,首先就美在这样和大自然的美相融合的、山水画似的境界上。其次,戏并不过瘾,让人过瘾的是纯洁的小伙伴、纯朴的人情。

戏并不好看,豆也很普通,为什么文章结尾却写道:“真的一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆——也不再看到那夜似的好戏了?”

那夜似的好豆

那夜似的好戏

说明甜蜜的童年回忆一直珍藏在作者的心里

表达了对美好生活的向往之情

是童年那段天真烂漫自由有趣的生活的标志

美

景 美

情意美

人 美

真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似地好豆,——也不再看到那夜似地好戏了。

其实最令我难忘的是什么?

我所难忘的是平桥村的老人孩子那种淳朴、善良、真挚的感情;再加上特有的农村风光,自由的空气,人与人之间的和谐亲密的关系,这一切都是“我”童年时代在城镇未曾见到过,也是在以后的人生路上也很少见到的。“我”对这段往事的回忆,表达了“我”对劳动人民深沉而真挚的感情及对美好生活的向往之情。

“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。”

【作业】写作微探究主题

1.一波三折话情节——感受小说情节跌宕起伏的魅力

2.多维描写显张力——比较“急、喜、倦”的心理描写

3.情景交融展神韵——探寻自然环境的情景之美

4.强烈对比深寓意——探究小说主题呐喊的声音

一波三折话情节——感受小说情节跌宕起伏的魅力

因没有船不能去看戏而“急”,又为双喜想到八叔的航船归来可以去看戏而“喜”;二是因戏不好看,心仪的角色久不出场而心理“倦”,后又为怀念那人、那事、那景心生“念”。

看戏时,我的心情更是潮起潮落,跌宕起伏。

1.铁头老生并不翻筋斗而是在打仗,小旦单调地唱腔,加之看客少,演员们不肯 “显本领给白地看”,不免有些失望;

2.盼望最喜欢的“扮蛇精”“跳老虎”的戏,但演员始终没有出场,却 “又出来一个很老的小生”,为本来失望的心情又增添了一份沮丧;

3.于是疲倦了,睡眼朦胧了。就在情绪低落的时候,好戏来了,绑着打小丑的戏一出场,“大家又振作精神笑着看”,因为这是“最好的一折”,这时“我”兴奋的心情达到了高潮;

4.然而老旦的出场又让“大家很扫兴”,她先是“踱来踱去的唱”,后来竟然坐下唱,这时“我”的心情由“担心”到“忍耐的等着看”,再到因失望到极点的怒骂,最后终于熬不住,带着失望与留恋的复杂心情回去了。

作者在这段叙述中,既有潮起潮落,又有平波微澜,或对比,或蓄势,曲折生动地把一个孩子看社戏的心理刻画得惟妙惟肖,淋漓尽致,让读者有如临其境的感觉。

一波三折话情节——感受小说情节跌宕起伏的魅力

2.多维描写显张力——比较“急、喜、倦”心理描写

(1)幻觉想象法

急出幻觉——“我似乎听到了锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝”;

喜出幻觉——“我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。”

因为快乐,放松了,膨胀了,要飞升了飘扬了,恨不得全世界都能看见我。当一个人志得意满的时候,会觉得自己比天高比海宽。就是这样的哟。倒霉的时候呢,一定相反,身体会收缩会变得沉重,主观里边是一种躲避,希望被世界忽略遗忘才好。以身体的幻觉来写“高兴”,非常高明,人人读了都感同身受。

2.多维描写显张力——比较“急、喜、倦”心理描写

(2)行为状态法

“不钓虾,东西也少吃”,“其他孩子都开开心心地讲戏”,“只有我不开口” 。

在这个“不开口”中,我们能感觉到,“我”已经“急”出生活常态了,要“急”出毛病了。

“我们立刻一哄地出了门”因为双喜想到八叔的航船回来了,可以去看戏了,我的心情由“急”而“喜”。这个“一哄”中有声音,有动作,有神态,有心情,有群体形象,也可以想像出个体表现。

“大家跳下船” 它和前边的“一哄”相呼应,如果换为“大家上了船”,就一点儿意思都没有了。一个“跳下”同样的也是有动作有声音有场面,把个“高兴”写得活灵活现。

(3)环境法

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

运用比喻的修辞手法,将“连山”比作“兽脊”,从视觉角度写出了儿童眼里月色朦胧时连山的形态。“淡黑的”写出夜间山峦的颜色,与“铁”的颜色相似。“起伏”写出山连着山且高低不平的形态。“踊跃”在这里是跳跃的意思,使得静态的山呈现出动态,写出了在行船上看山这一特定的情景。一个“跑”字,照应了第10段的“飞”字,从侧面写出了行船速度之快。“但我却还以为船慢”表现出“我”盼望看社戏的迫切心情。

(3)环境法

那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

比喻,将航船比作在浪花里蹿的大白鱼,形象地写出了小伙伴们划船本领之高、船行速度之快。从侧面表现了小伙伴们划船本领的高超。

抓住景物特征进行描写,充分调动多种感觉器官,运用修辞方法,融情入景,描绘出一幅十分优美的“水乡月夜图”,既表现出“我”心情的愉快,又表现出“我”心情的急切,非常传神。

4.虚词妙用法

看戏时的“倦”,不着一字,却妙趣横生。比如“然而老旦终于出台了”的“然而”和“终于”,比如“那老旦当初还只是踱来踱去地唱,后来竟在中间的一把交椅上坐下来”的“只是”和“竟”,“不料他却又慢慢地放下在原地方,仍旧唱”的“却”和“仍旧”。这些虚词,哪个后边没有一个“倦”字支撑着呢?这样的间接写,不着一字,却妙趣横生!

月下行船

月下行船

圈出描写少年朋友们开船动作的动词,并体味其运用之妙。

动词:

拨、点、磕、架

(1)充分描绘出小伙伴架船技术的熟练,反

映出小伙伴们聪明、能干的特点。

(2)表现了去看社戏的急切、愉快心情。

在课文第11、12节中,从哪些感官写景,写出景物的什么特征?这些景物描写对表现文章中心思想起什么作用?

3、烘托了“我”急于看到社戏的愉快和迫切的心情。

4、抒发了作者热爱农村的感情。

1、这些景物描写,为我们展示了一幅江南水乡所特有的清新优美的图景。

2、写出了小朋友行船之快。

触觉

视觉

听觉

想象

嗅觉

(水草的清香、豆麦蕴藻之香)

(扑面吹来)

(朦胧的月色、起伏的连山、依

稀的赵庄,几点火)

(歌吹、横笛)

(戏台、渔火)

具体分析以下句子及其作用。

1、写起伏的连山如兽脊:

——比喻,以动写静,形象地描绘了行船之快。

2、写听到歌声,料想发自戏台:

——间接地表现了“我”急切的心情。

3、写笛声宛转,悠扬,使我沉静:

——表现了“我”被水乡美丽的夜景所陶醉,因而忘

记了自己。

看戏途中的所见、所闻、所感

不仅表现了小伙伴们友爱、能干的优秀品质,而且通过我的嗅觉、听觉、视觉、想象四方面对平桥村优美景色的描写,热情地歌颂了美好的自然风光。

强烈对比深寓意——探究小说主题呐喊的声音

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}?

第一次

第二次

第三次

看戏的时间

民国元年初到北京

忘记了哪一年(募捐得票)

儿时十一二岁

看戏的环境

拥挤嘈杂“冬冬、喤喤”地响

舞台看戏,人满立足也难,挤而又挤

乐土、露天

看戏的见闻

红的绿的一闪,满是许多头;由长凳联想到严刑拷打的刑具

老旦、鬼卒、和尚、名角、花旦等。红红绿绿的晃荡,冬冬喤”地敲打

处处体现出乡村生活的和谐、融洽,以及乡村人的淳朴善良和他们之间的互相关爱

看戏的人

“有人,不行”(占座)

胖绅士看不起似的斜瞥

小伙伴,讲解、买喝的、偷豆吃

感受

毛骨悚然

不适于生存,漠不相关

再也没有那夜似的好豆、好戏

《社戏》写了三次看戏的经历,前半部分写他在北京戏园子里两次看戏的经过和感受,后半部分回忆小时候在赵庄看社戏的经过和感受。

前半部分反映了当时昏暗混乱的社会环境,批判了人们的自私冷漠;接下来则一改前文的杂文讽刺的笔调,用抒情的'笔墨描绘出了农村如诗如画的风景,村民的热情好客,小伙伴们互助互爱的友谊,突出了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德。两相对照,反映出作者对人与人之间平等、融洽关系,对未来美好生活的向往和追求。也通过这两次看京戏的懊恼和痛苦,才加倍反衬出少年时代那次看社戏经历的美好和愉快。

鲁迅先生要着力表现的是:否定自私、冷漠与隔阂的城市生活,讽刺小市民的自私、冷漠以及互不谦让,抨击麻木的看客,向往人与人之间的互相关爱,肯定人与人之间的和谐、融洽的生活,颂扬人与人之间“相爱相助”的精神。

戏

鲁

迅

怀念乐土

我实在再没有吃到那夜似的好豆,也再也没看到那夜似的好戏了。

关于作者

PART 01

鲁迅,原名周树人,字豫

才。浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家。中国现代文学的奠基人。代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》,散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》、《彷徨》,杂文集《坟》、《二心集》等。

《社戏》和同期的《狂人日记》《故乡》《阿Q正传》等同时出现在小说集《呐喊》中,它是最后一篇。“五四”爱国运动的爆发,使鲁迅的革命精神更加振奋,于是用笔无情地揭露封建制度和孔孟之道的吃人本质,发出“救救孩子”和推翻封建“铁屋子”的号召。

《呐喊》一共十四篇短篇小说,至少有十一篇写到小孩,但鲁迅笔下的小孩,一般都很悲惨。《狂人日记》《风波》里的小孩被父母打骂得很凶。《孔乙己》里的学徒被掌柜欺负得很厉害。《药》和《明天》里的小孩都病死了。《阿Q正传》里的小孩当了假洋鬼子的替罪羊,被阿Q骂作“秃驴”。《故乡》里的孩子们饱受小伙伴的分离之苦。闰土的几个孩子更是可怜。《呐喊》最后这篇《社戏》,画风大变,大写特写幸福的童年,这大概就是鲁迅本人对“救救孩子”这声呐喊的回应吧。一部《呐喊》,是以《狂人日记》“救救孩子——”的呼喊开篇,再以《社戏》中一群孩子的欢声笑语结束。鲁迅笔下的中国故事,因为《社戏》,就有了一条光明的尾巴。

关于课文

PART 02

短篇小说《社戏》写于1922年10月,当时社会黑暗,农民痛苦,使他自然回忆起心中保留的一块净土—平桥村。那里有外祖母的慈爱,也有纯朴善良农民的抚爱,更有热情能干的小伙伴们的友爱,那里还有一片可以摆脱封建教育和封建伦礼观念的自由天地。他热爱农村,热爱劳动人民,热爱农村孩子,向往美好自由的生活,这种思想感情融于作品中。鲁迅在童年时代,曾随母亲到农村居住过,间或和许多农民亲近。《社戏》取材于自己的童年生活,采用回忆的形式,用第一人称写就。但已不是作者的自传,而是在生活基础上的艺术概括,所以不能把“我”看成就是鲁迅。

社戏,是一种传统的风俗娱乐活动。社戏源于古代官社或私社的祭祀、庆祝活动,随着戏艺形式的多样化,社戏的形式也越来越多样化。绍兴的大部分地区以庙会戏为主,庙会戏是指在各种神道如关帝、包公、龙王、火神、岳五猖、城隍、土地公等诞辰祭祀活动中演出的戏。

NOW

自读课文,并找出:

文中你不熟悉的字和词。

这是一篇小说,你还记得小说的三个要素吗?你能在这篇文章中找出这三个要素吗?

这篇文章是按照什么顺序来写的?

归省 行家 惮 絮叨

怠慢 撺掇 凫水 潺

叉港 蕴藻 家眷 皎洁 蹿

竹篙 漂渺 纠葛 欺侮 棹

xǐng

háng

dàn

xù dao

dài

cuān duo

fú

chán

chà

yùn zǎo

juàn

jiǎo

piāo miǎo

jiū gé

正字正音

gāo

wǔ

cuān

zhào

线索:到赵庄看戏。

文章按照“盼看社戏”—“去看社戏”—“怀念社戏”的思路来划分段落。

仿照“夏夜行船”这样的四字短语概括。

①平桥概况;②伙伴游玩;③无船出行;④夏夜行船;⑤赵庄看戏;⑥停船吃豆;⑦深夜返回;⑧再谈吃豆。

本文的线索是什么?文章是按照什么思路来写的?

第二部分

(第4-30节)

写到赵庄看社戏的全过程。

第一层

(第4-9节)

写看社戏前的波折。

第二层

(第10-13节)

写去看社戏途中的见闻感受。

第三层

(第14-21节)

写在赵庄看社戏。

第四层

(第22-30节)

写看社成后归航偷豆。

第三部分

(第31—40节)

层次划分:

第一部分

(第1-3节)

平桥村是我的乐土

看戏后的余波

情节把握:课文具体写了几件事?详略如何?

随母归省

钓虾放牛的乡间生活

看社戏前的波折

月夜出航/月夜行船

船头看戏

月下归航(偷豆)

六一公公送豆

详

略

因为文章主要写看社戏,所以看社戏前的波折,夜航去看社戏途中,赵庄看社戏,看社戏后归航偷豆详写,其他情节与看社戏关系不大,所以略写;同时也体现了“我”对自由、快乐生活的向往。

为什么有的情节详写,有的情节略写?

如何理解“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。”

找出文中描写、抒情、议论的句子,准备辩论题——戏与豆的是与非

正方:好豆、好戏

反方:戏不算好戏,豆也不算好豆

论题一:戏和豆到底好不好?

戏好看吗?

——找找看戏过程中“我们”的心理和语言描写。

“我”所急切想看到的戏好看吗?

不好看。

1、想看铁头老生翻跟头,但那老生没翻。

2、想看“蛇精”和“跳老虎”,等了许久都不

见出来。

3、最怕看“老旦”,并不停地唱着。

(以上是正面表现戏不好看)

另外,文中写孩子们“喃喃的骂”,“不住的吁气”,“打起呵欠”等,这些神态描写,则是从侧面表现了戏不好看。

一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又缥缈得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛,很悠扬。

最惹眼的是屹立在庄外临河的空地上的一座戏台,模糊在远处的月夜中,和空间几乎分不出界限,我疑心画上见过的仙境,就在这里出现了。

对比来时和回去时景物描写体会“我的心情”

不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那船舱,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝彩起来。

虽然看好戏的强烈愿望没有得到满足,但是,心情却没有变化,仍然是充满了诗意。这是为什么呢?关键不在看戏,而在看戏的过程中的人。作家为之感动的不完全是戏,而是这些陪着他来看戏的小伙伴,是他们看戏前的主动、慷慨,水路上的能干,看戏时的兴致,甚至他们的骂人、牢骚、失望都是美好的。

月下归航

偷豆吃豆

品评“偷豆”的是与非

“偷”,一般意义上是“残酷、自私、遭人唾弃”的行为,那么在课文中,小朋友们“偷豆”是好还是坏呢?

可以从以下方面来分析:

a.小伙伴们“偷豆”的目的是什么?

b.他们“偷”的谁家的豆?

c.他们是怎么样“偷”的?

d.他们怎样预防“偷”的秘密被人发觉,又怎样对待可能出现的后果呢?

如何看待孩子们偷豆的事?

(3)六一公公还送豆给客人尝尝。

(2)从六一公公的话可以证明:“请客?

--这是应该的。”

(1)偷的是自家的豆,请的客是公共的,

偷豆请客,理所当然;

论题三:谁是《社戏》中最“好”的人?

群体形象:本文作者塑造了一群淳朴可爱的农村孩子的形象,如双喜、阿发、桂生等。这些小伙伴聪明活泼,胆大心细,热情友爱。“我”看不成 戏,“他们都叹息而且表同情”;开船时“年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾”以防万一;看戏时桂生殷勤地为“我”买豆浆舀水;回家的路上阿发以“我们的大得多”为 由,建议去“偷”自家的豆。这些都表现了他们的质朴、纯真、善良、友好。

(1)当我看社戏受到波折时,双喜大悟似的提议。

(2)当外祖母担心都是孩子们时,双喜大声打包票,理由有三:①船又大;②迅哥儿向来不乱跑;③我们又都是识水性的。

(3)看戏时双喜分析铁头老生不翻筋斗的原因。

领袖形象:双喜——小伙伴中“最聪明的

(聪明)

(反应灵敏,考虑周到,善解人意,果断)

(聪明、细心)

(4)归航偷豆时以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要挨骂的。

(5)吃完豆,双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,并考虑好对策。

(6)双喜送我回到家,“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”

(7)双喜回答六一公公的问话。

(考虑事情周到)

(考虑事情周到。)

(做事有始有终)

(反应灵敏)

小结:双喜是一个聪明、机灵、善解人意,

考虑周到,办事果断的好孩子。

论题三:谁是《社戏》中最“好”的人?

六一公公——淳朴善良的乡民形象。孩子们偷他的豆,他只是责备“不肯好好的摘,踏坏了不少”(民以食为天),听说摘豆是为了请客,马上说“这是应该的”,可见他不是吝啬之人;后来他又亲自送豆,表现了他的热情好客。“我”夸了他一句,他“竟非常感激起来”,表现了他的老实厚道的农民本色。至于他夸“我”“读过书”“将来一定要中状元” 之类的话,类似于今天夸某个孩子聪明,将来一定能考上好大学一样,是友善的祝福。

论题三:谁是《社戏》中最“好”的人?

祖母——她见“我”因为没有船去看戏而焦急失望,就非常“气恼”,怪家里人为何不早点把船给雇下。她一直为此絮叨个不停。晚饭时见“我”还在生气,外祖母的安慰也非常到位:“说我应当不高兴,他们太怠慢,是待客的礼数里从来所没有的。”关注并且理解小孩的心理状态,这就不是一般的外祖母了。

论题三:谁是《社戏》中最“好”的人?

母亲——开明善良的慈母形象。表面上她对“我”的看戏并不热衷,对“我”的生气更不以为然,甚至让“我”不要“装模作样”的“急得要哭”,免得招外祖母生气。但母亲很想让“我”去看戏,一旦得到机会,稍稍犹豫一番,她就同意了孩子们的计划,在没有大人陪同的情况下,让孩子们自己坐航船,去五里之外的赵庄看夜戏。可以想象,母亲在孩子们出发之后肯定一直在担惊受怕。航船刚回平桥村,“我”就看见母亲一个人站在桥上,等着儿子归来。而且已经是三更了,不知道母亲什么时候就开始站在桥上。母亲虽然“颇有些生气”,但孩子们既然平安回来,她也就没再说什么,“笑着邀大家去吃炒米”。她宁可自己担惊受怕,也要顺着孩子们的合理的心愿。

她没有自以为是地介入孩子们的世界,以此尊重孩子们的自主权。在江南早春的夜风中,“母亲”站在桥头直到三更,等着儿子平安归来,“生气”,是因为儿子归家太晚,是因为过于牵挂而产生。但见到儿子平安归这家,便化怒为喜。由此可见“母亲”的温暖体贴和拳拳爱子之心。

偏僻的平桥村,为什么“在我是乐土”?

这说明了什么?

(5)有丰富多彩的生活情趣。(“掘蚯蚓”“钓虾”;放牛;看戏;偷豆、吃豆。)

(4)有热情好客的小朋友们。(有“最聪明的双喜”,有乐于助人的桂生,有公而忘私的阿发。)

(3)没有封建礼教的约束,人人平等。

(2)可以免念枯燥无味的书。

(1)“我”在那里受到“优待”。(钓虾“归我吃”;坐船“在舱中”;和年幼的小孩“剥豆”;六一公公送我罗汉豆。)

社戏之美,有两个方面,首先就美在这样和大自然的美相融合的、山水画似的境界上。其次,戏并不过瘾,让人过瘾的是纯洁的小伙伴、纯朴的人情。

戏并不好看,豆也很普通,为什么文章结尾却写道:“真的一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆——也不再看到那夜似的好戏了?”

那夜似的好豆

那夜似的好戏

说明甜蜜的童年回忆一直珍藏在作者的心里

表达了对美好生活的向往之情

是童年那段天真烂漫自由有趣的生活的标志

美

景 美

情意美

人 美

真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似地好豆,——也不再看到那夜似地好戏了。

其实最令我难忘的是什么?

我所难忘的是平桥村的老人孩子那种淳朴、善良、真挚的感情;再加上特有的农村风光,自由的空气,人与人之间的和谐亲密的关系,这一切都是“我”童年时代在城镇未曾见到过,也是在以后的人生路上也很少见到的。“我”对这段往事的回忆,表达了“我”对劳动人民深沉而真挚的感情及对美好生活的向往之情。

“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。”

【作业】写作微探究主题

1.一波三折话情节——感受小说情节跌宕起伏的魅力

2.多维描写显张力——比较“急、喜、倦”的心理描写

3.情景交融展神韵——探寻自然环境的情景之美

4.强烈对比深寓意——探究小说主题呐喊的声音

一波三折话情节——感受小说情节跌宕起伏的魅力

因没有船不能去看戏而“急”,又为双喜想到八叔的航船归来可以去看戏而“喜”;二是因戏不好看,心仪的角色久不出场而心理“倦”,后又为怀念那人、那事、那景心生“念”。

看戏时,我的心情更是潮起潮落,跌宕起伏。

1.铁头老生并不翻筋斗而是在打仗,小旦单调地唱腔,加之看客少,演员们不肯 “显本领给白地看”,不免有些失望;

2.盼望最喜欢的“扮蛇精”“跳老虎”的戏,但演员始终没有出场,却 “又出来一个很老的小生”,为本来失望的心情又增添了一份沮丧;

3.于是疲倦了,睡眼朦胧了。就在情绪低落的时候,好戏来了,绑着打小丑的戏一出场,“大家又振作精神笑着看”,因为这是“最好的一折”,这时“我”兴奋的心情达到了高潮;

4.然而老旦的出场又让“大家很扫兴”,她先是“踱来踱去的唱”,后来竟然坐下唱,这时“我”的心情由“担心”到“忍耐的等着看”,再到因失望到极点的怒骂,最后终于熬不住,带着失望与留恋的复杂心情回去了。

作者在这段叙述中,既有潮起潮落,又有平波微澜,或对比,或蓄势,曲折生动地把一个孩子看社戏的心理刻画得惟妙惟肖,淋漓尽致,让读者有如临其境的感觉。

一波三折话情节——感受小说情节跌宕起伏的魅力

2.多维描写显张力——比较“急、喜、倦”心理描写

(1)幻觉想象法

急出幻觉——“我似乎听到了锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝”;

喜出幻觉——“我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。”

因为快乐,放松了,膨胀了,要飞升了飘扬了,恨不得全世界都能看见我。当一个人志得意满的时候,会觉得自己比天高比海宽。就是这样的哟。倒霉的时候呢,一定相反,身体会收缩会变得沉重,主观里边是一种躲避,希望被世界忽略遗忘才好。以身体的幻觉来写“高兴”,非常高明,人人读了都感同身受。

2.多维描写显张力——比较“急、喜、倦”心理描写

(2)行为状态法

“不钓虾,东西也少吃”,“其他孩子都开开心心地讲戏”,“只有我不开口” 。

在这个“不开口”中,我们能感觉到,“我”已经“急”出生活常态了,要“急”出毛病了。

“我们立刻一哄地出了门”因为双喜想到八叔的航船回来了,可以去看戏了,我的心情由“急”而“喜”。这个“一哄”中有声音,有动作,有神态,有心情,有群体形象,也可以想像出个体表现。

“大家跳下船” 它和前边的“一哄”相呼应,如果换为“大家上了船”,就一点儿意思都没有了。一个“跳下”同样的也是有动作有声音有场面,把个“高兴”写得活灵活现。

(3)环境法

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

运用比喻的修辞手法,将“连山”比作“兽脊”,从视觉角度写出了儿童眼里月色朦胧时连山的形态。“淡黑的”写出夜间山峦的颜色,与“铁”的颜色相似。“起伏”写出山连着山且高低不平的形态。“踊跃”在这里是跳跃的意思,使得静态的山呈现出动态,写出了在行船上看山这一特定的情景。一个“跑”字,照应了第10段的“飞”字,从侧面写出了行船速度之快。“但我却还以为船慢”表现出“我”盼望看社戏的迫切心情。

(3)环境法

那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

比喻,将航船比作在浪花里蹿的大白鱼,形象地写出了小伙伴们划船本领之高、船行速度之快。从侧面表现了小伙伴们划船本领的高超。

抓住景物特征进行描写,充分调动多种感觉器官,运用修辞方法,融情入景,描绘出一幅十分优美的“水乡月夜图”,既表现出“我”心情的愉快,又表现出“我”心情的急切,非常传神。

4.虚词妙用法

看戏时的“倦”,不着一字,却妙趣横生。比如“然而老旦终于出台了”的“然而”和“终于”,比如“那老旦当初还只是踱来踱去地唱,后来竟在中间的一把交椅上坐下来”的“只是”和“竟”,“不料他却又慢慢地放下在原地方,仍旧唱”的“却”和“仍旧”。这些虚词,哪个后边没有一个“倦”字支撑着呢?这样的间接写,不着一字,却妙趣横生!

月下行船

月下行船

圈出描写少年朋友们开船动作的动词,并体味其运用之妙。

动词:

拨、点、磕、架

(1)充分描绘出小伙伴架船技术的熟练,反

映出小伙伴们聪明、能干的特点。

(2)表现了去看社戏的急切、愉快心情。

在课文第11、12节中,从哪些感官写景,写出景物的什么特征?这些景物描写对表现文章中心思想起什么作用?

3、烘托了“我”急于看到社戏的愉快和迫切的心情。

4、抒发了作者热爱农村的感情。

1、这些景物描写,为我们展示了一幅江南水乡所特有的清新优美的图景。

2、写出了小朋友行船之快。

触觉

视觉

听觉

想象

嗅觉

(水草的清香、豆麦蕴藻之香)

(扑面吹来)

(朦胧的月色、起伏的连山、依

稀的赵庄,几点火)

(歌吹、横笛)

(戏台、渔火)

具体分析以下句子及其作用。

1、写起伏的连山如兽脊:

——比喻,以动写静,形象地描绘了行船之快。

2、写听到歌声,料想发自戏台:

——间接地表现了“我”急切的心情。

3、写笛声宛转,悠扬,使我沉静:

——表现了“我”被水乡美丽的夜景所陶醉,因而忘

记了自己。

看戏途中的所见、所闻、所感

不仅表现了小伙伴们友爱、能干的优秀品质,而且通过我的嗅觉、听觉、视觉、想象四方面对平桥村优美景色的描写,热情地歌颂了美好的自然风光。

强烈对比深寓意——探究小说主题呐喊的声音

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}?

第一次

第二次

第三次

看戏的时间

民国元年初到北京

忘记了哪一年(募捐得票)

儿时十一二岁

看戏的环境

拥挤嘈杂“冬冬、喤喤”地响

舞台看戏,人满立足也难,挤而又挤

乐土、露天

看戏的见闻

红的绿的一闪,满是许多头;由长凳联想到严刑拷打的刑具

老旦、鬼卒、和尚、名角、花旦等。红红绿绿的晃荡,冬冬喤”地敲打

处处体现出乡村生活的和谐、融洽,以及乡村人的淳朴善良和他们之间的互相关爱

看戏的人

“有人,不行”(占座)

胖绅士看不起似的斜瞥

小伙伴,讲解、买喝的、偷豆吃

感受

毛骨悚然

不适于生存,漠不相关

再也没有那夜似的好豆、好戏

《社戏》写了三次看戏的经历,前半部分写他在北京戏园子里两次看戏的经过和感受,后半部分回忆小时候在赵庄看社戏的经过和感受。

前半部分反映了当时昏暗混乱的社会环境,批判了人们的自私冷漠;接下来则一改前文的杂文讽刺的笔调,用抒情的'笔墨描绘出了农村如诗如画的风景,村民的热情好客,小伙伴们互助互爱的友谊,突出了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德。两相对照,反映出作者对人与人之间平等、融洽关系,对未来美好生活的向往和追求。也通过这两次看京戏的懊恼和痛苦,才加倍反衬出少年时代那次看社戏经历的美好和愉快。

鲁迅先生要着力表现的是:否定自私、冷漠与隔阂的城市生活,讽刺小市民的自私、冷漠以及互不谦让,抨击麻木的看客,向往人与人之间的互相关爱,肯定人与人之间的和谐、融洽的生活,颂扬人与人之间“相爱相助”的精神。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读