语文统编版选择性必修中册第6课《纪念刘和珍君》课件-(共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文统编版选择性必修中册第6课《纪念刘和珍君》课件-(共33张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1012.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-11 16:41:52 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

记念刘和珍君

译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨

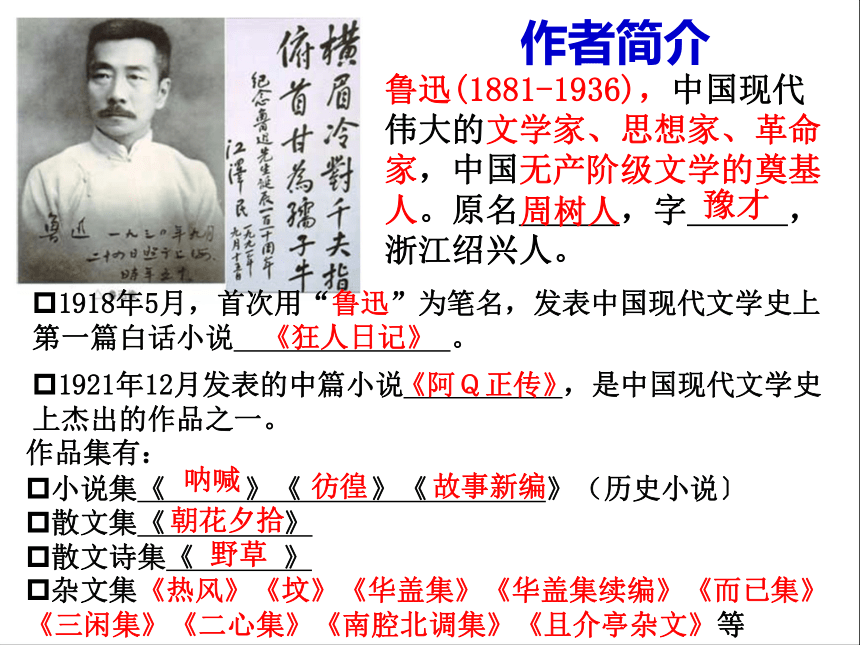

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。原名 ,字 ,浙江绍兴人。

1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说 。

1921年12月发表的中篇小说 ,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

作者简介

周树人

豫才

《狂人日记》

《阿Q正传》

作品集有:

小说集《 》《 》《 》(历史小说〕

散文集《 》

散文诗集《 》

杂文集《热风》《坟》《华盖集》《华盖集续编》《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等

呐喊

彷徨

故事新编

朝花夕拾

野草

“三一八”惨案

大沽口事件发生以后,北京人民五千多人于3月18日在天安门前举行集会,共产党人李大钊在会上作了演讲。会后,两千多名群众组成请愿团,到段祺瑞执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪。随后,士兵们又手持大刀、铁棍追杀群众。打死47人,伤200多人,制造了屠杀爱国民众惨案,激起了全国人民的愤慨,段祺瑞为了推卸罪责,反而污蔑死难群众是“暴徒”。反动军阀的一些走狗文人如陈西滢等也制造流言,发表文章,诬蔑爱国学生是“受人利用”,被“民众领袖” 盲目地引入“死地”。

写作背景

当噩耗传来的时候,鲁迅无比愤慨,爱国学生被残害,他万分哀痛。他写了好几篇悼念文章,并指出:“这不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎说,绝掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!”《记念刘和珍君》是这些悼念文章中影响最大的一篇。

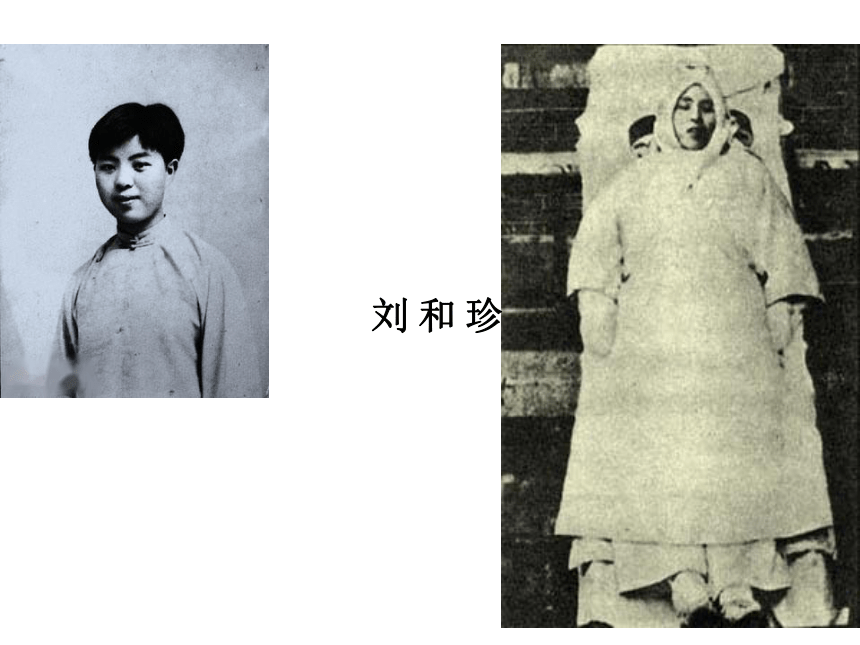

刘 和 珍

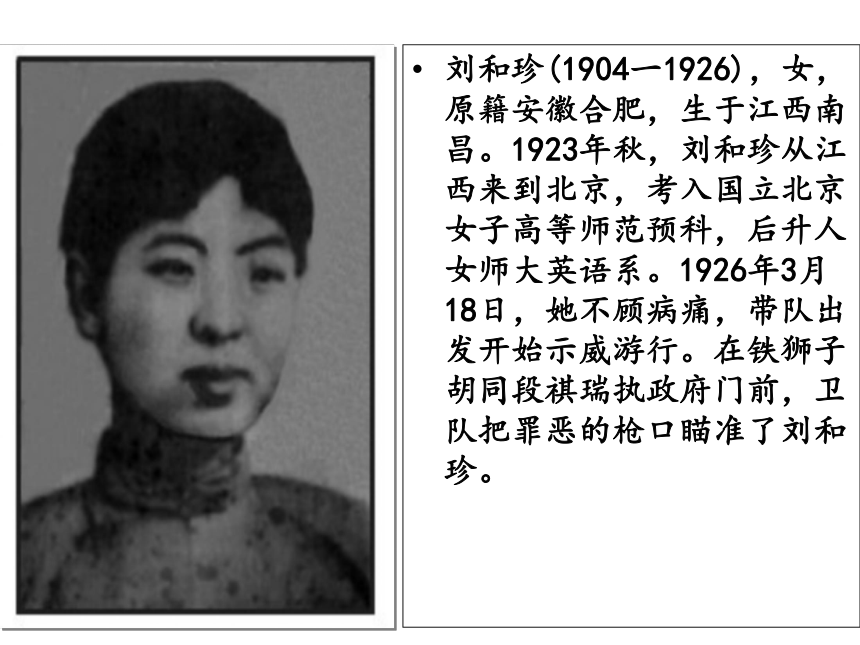

刘和珍(1904一1926),女,原籍安徽合肥,生于江西南昌。1923年秋,刘和珍从江西来到北京,考入国立北京女子高等师范预科,后升人女师大英语系。1926年3月18日,她不顾病痛,带队出发开始示威游行。在铁狮子胡同段祺瑞执政府门前,卫队把罪恶的枪口瞄准了刘和珍。

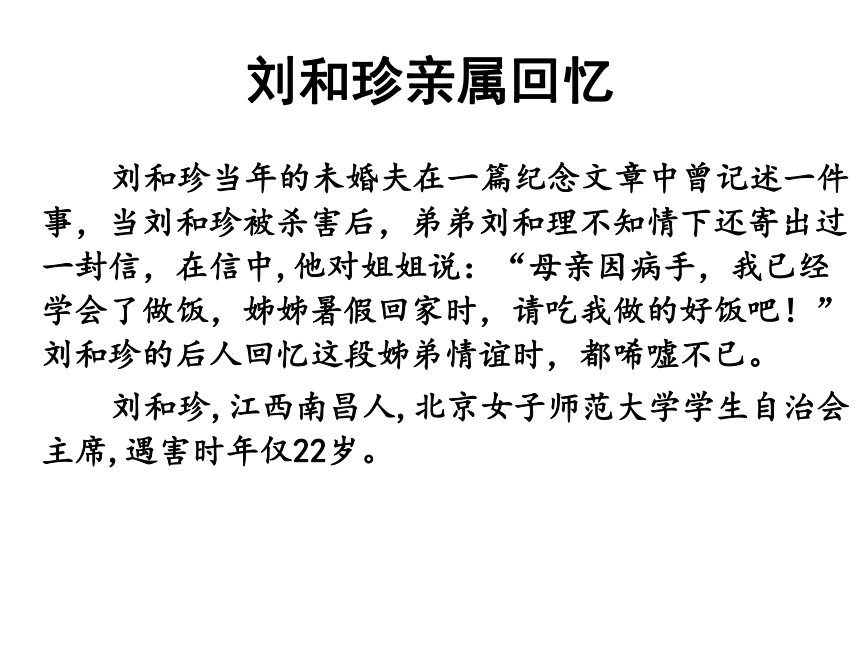

刘和珍亲属回忆

刘和珍当年的未婚夫在一篇纪念文章中曾记述一件事,当刘和珍被杀害后,弟弟刘和理不知情下还寄出过一封信,在信中,他对姐姐说:“母亲因病手,我已经学会了做饭,姊姊暑假回家时,请吃我做的好饭吧!”刘和珍的后人回忆这段姊弟情谊时,都唏嘘不已。

刘和珍,江西南昌人,北京女子师范大学学生自治会主席,遇害时年仅22岁。

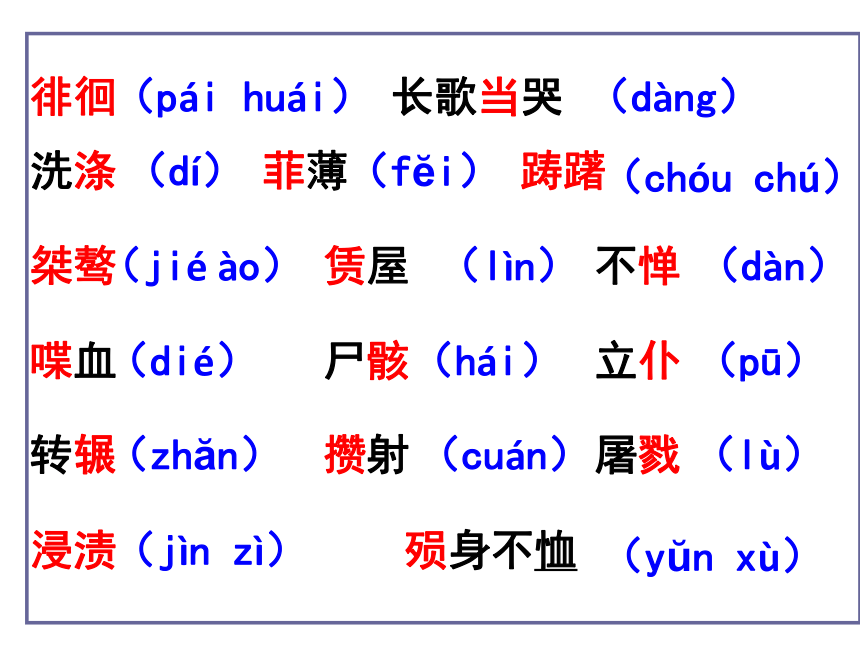

长歌当哭

徘徊

菲薄

洗涤

踌躇

桀骜

赁屋

不惮

喋血

尸骸

立仆

转辗

攒射

屠戮

浸渍

殒身不恤

(pái huái)

(dàng)

(dí)

(f i)

(chóu chú)

(jié ào)

(lìn)

(dàn)

(dié)

(hái)

(pū)

(zh n)

(cuán)

(lù)

(jìn zì)

(y n xù)

整体感知

1.课文的七节中哪几节集中写纪念刘和珍君?

2. 文章的感情基调是什么?

3.请试着给每节加一个标题 。

课文分析

1.课文一、二节两次写“我也早觉得有写一点东西的必要了” 如何理解这句话?作者为什么一再提示强调?

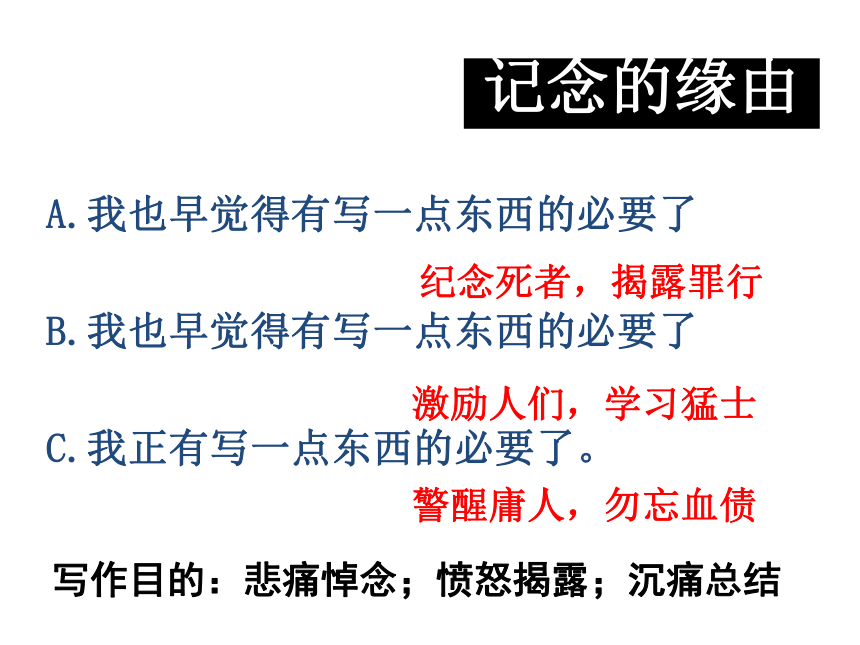

A.我也早觉得有写一点东西的必要了

B.我也早觉得有写一点东西的必要了

C.我正有写一点东西的必要了。

纪念死者,揭露罪行

警醒庸人,勿忘血债

激励人们,学习猛士

记念的缘由

写作目的:悲痛悼念;愤怒揭露;沉痛总结

2.三、四、五节是按怎样的思路布局的 怎样理解这三节内容之间的联系

追忆刘和珍事迹

经常微笑着,态度很温和

学生自治会成员

反抗一广有羽翼的校长

虑及母校前途,黯然至于泣下

向执政府请愿,欣然前往,为请愿而死

我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。 但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

第五节

爱国

偷袭,在刘和珍毫无准备的情况下

高级军官

手段残忍

愤怒

3、六、七节是按怎样的思路展开的

重点句子赏析

①真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者。

必须敢于正视,这才可望敢想、敢说、敢做、敢当。 (《论睁了眼看》)

叛逆的猛士出于人间:他屹立着,洞见一切已改和现有的废墟和荒坟,记得一切深广和久远的痛苦,正视一切重迭淤积的凝血,深知一切已死,方生,将生和未生。

(《淡淡的血痕中》)

“真的猛士” 真正勇敢的革命者。

“惨淡的人生” 指反动派统治下的黑暗现实

“哀痛”:是说明真的猛士看到民族的衰亡,社会的黑暗,人民的痛苦,看到爱国志士被杀戮,感到万分哀痛,所以说是“哀痛者”。

同时,他们又为自己能为人民而死,重于泰山,因而感到莫大的幸福,无论是奋斗还是牺牲都是幸福的。

②“惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢 我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

假如这样的青年一杀就完,要知道屠杀者也绝不是胜利者。

中国要和爱国者的灭亡一同灭亡……

如果中国还不至于灭亡,则已往的史实示教过我们,将来的事便要大出屠杀者的意料之外一一这不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎说,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!

(《无花的蔷薇之二》)

“惨象”,即大屠杀,足见反动派的残忍

流言”,即御用文人的舆论,比刀枪更让人心悸,足见走狗文人的下劣无耻。

③当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

反语

1.“赞颂说”—赞颂刘和珍等人的沉勇友爱、临危不惧。

2. “反语说”—讽刺执政府对爱国青年的攒射,与下文的反语一致。

讽刺了中外反动者对自己的暴力行径沾沾自喜的丑恶嘴脸。

④人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

①改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。

②但愿这样的请愿,从此停止就好。

③以血的洪流淹死一个敌人,以同胞的尸体填满一个缺陷,已经是陈腐的话了,从新的、战术的眼光看起来,这是多么大的损失。

(出自《空谈》)

巨大的流血斗争

流血斗争

用了什么修辞方法?

把什么比成了什么?

煤的形成有什么特点?

人类血战前行的历史有什么特点?

1.比喻。

2.把“人类的血战前行的历史”比作煤的形成过程。

3.付出的代价大,收效很小。

4.历史的每一小步前进,都是建立在人类大量的流血牺牲的基础上的。

但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

这句话的意思是什么?

徒手请愿者虽也流了大量的血,但却只换了个“街市依旧太平”,而于历史的进步毫无补益。它虽然是革命斗争,但不是有意义的斗争。

思考

鲁迅先生对请愿的态度:不赞成徒手请愿,不赞成用青年的生命,去换取寥寥的意义。那么鲁迅先生赞成什么呢?

应积聚革命的力量,以有限的代价去换取更大的胜利。

⑤苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

看到一点希望

更加勇猛坚定地去斗争、前进

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

回答:这一段中的两层意思:一般的民众,会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命者,将因受到激励而更加奋勇前进。

拓展延伸

选择你认为最能体现作者情感的句段进行朗读。思考,作者用什么方式表达出了感情?

悼念在“三一八”惨案遇难的人们

李大钊是请愿的领导者之一,被士兵用棍棒打伤。

周作人在惨案发生的次日就写下《为三月十八日国务院残杀事件忠告国民军》《对于大残杀的感想》《可哀与可怕》《关于三月十八日的死者》《新中国的女子》等文,愤怒谴责军阀政府的暴行;

朱自清先生参加了“三一八”集会游行,亲眼目睹了血腥一幕,遇难学生的血还洒在他身上。作为屠杀的见证人,3月23日,他愤怒地写了《执政府大屠杀记》,记下了那骇人听闻的暴行;

女师大教务长、刘和珍的英文老师林语堂,写了《悼刘和珍杨德群女士》,深切回忆了自己的学生刘和珍;

刘半农写诗悼念死难学生,并经赵元任作曲后传唱全城;

许多文化名人高度关注这一事件

突破难点

文章是如何将记叙、抒情、议论交错结合,达到有机统一的境地的 请举例说明。

长歌当哭 控诉卑劣之徒

热血为证 鼓舞奋勇之士

万古长存

作业设置

1.熟练背诵文章的二、四小节。

2.以回忆与你的亲朋好友共同度过的美好时光为题材,运用记叙、议论、抒情相结合的手法,写一篇700字左右的记事散文。

记念刘和珍君

译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。原名 ,字 ,浙江绍兴人。

1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说 。

1921年12月发表的中篇小说 ,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

作者简介

周树人

豫才

《狂人日记》

《阿Q正传》

作品集有:

小说集《 》《 》《 》(历史小说〕

散文集《 》

散文诗集《 》

杂文集《热风》《坟》《华盖集》《华盖集续编》《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等

呐喊

彷徨

故事新编

朝花夕拾

野草

“三一八”惨案

大沽口事件发生以后,北京人民五千多人于3月18日在天安门前举行集会,共产党人李大钊在会上作了演讲。会后,两千多名群众组成请愿团,到段祺瑞执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪。随后,士兵们又手持大刀、铁棍追杀群众。打死47人,伤200多人,制造了屠杀爱国民众惨案,激起了全国人民的愤慨,段祺瑞为了推卸罪责,反而污蔑死难群众是“暴徒”。反动军阀的一些走狗文人如陈西滢等也制造流言,发表文章,诬蔑爱国学生是“受人利用”,被“民众领袖” 盲目地引入“死地”。

写作背景

当噩耗传来的时候,鲁迅无比愤慨,爱国学生被残害,他万分哀痛。他写了好几篇悼念文章,并指出:“这不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎说,绝掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!”《记念刘和珍君》是这些悼念文章中影响最大的一篇。

刘 和 珍

刘和珍(1904一1926),女,原籍安徽合肥,生于江西南昌。1923年秋,刘和珍从江西来到北京,考入国立北京女子高等师范预科,后升人女师大英语系。1926年3月18日,她不顾病痛,带队出发开始示威游行。在铁狮子胡同段祺瑞执政府门前,卫队把罪恶的枪口瞄准了刘和珍。

刘和珍亲属回忆

刘和珍当年的未婚夫在一篇纪念文章中曾记述一件事,当刘和珍被杀害后,弟弟刘和理不知情下还寄出过一封信,在信中,他对姐姐说:“母亲因病手,我已经学会了做饭,姊姊暑假回家时,请吃我做的好饭吧!”刘和珍的后人回忆这段姊弟情谊时,都唏嘘不已。

刘和珍,江西南昌人,北京女子师范大学学生自治会主席,遇害时年仅22岁。

长歌当哭

徘徊

菲薄

洗涤

踌躇

桀骜

赁屋

不惮

喋血

尸骸

立仆

转辗

攒射

屠戮

浸渍

殒身不恤

(pái huái)

(dàng)

(dí)

(f i)

(chóu chú)

(jié ào)

(lìn)

(dàn)

(dié)

(hái)

(pū)

(zh n)

(cuán)

(lù)

(jìn zì)

(y n xù)

整体感知

1.课文的七节中哪几节集中写纪念刘和珍君?

2. 文章的感情基调是什么?

3.请试着给每节加一个标题 。

课文分析

1.课文一、二节两次写“我也早觉得有写一点东西的必要了” 如何理解这句话?作者为什么一再提示强调?

A.我也早觉得有写一点东西的必要了

B.我也早觉得有写一点东西的必要了

C.我正有写一点东西的必要了。

纪念死者,揭露罪行

警醒庸人,勿忘血债

激励人们,学习猛士

记念的缘由

写作目的:悲痛悼念;愤怒揭露;沉痛总结

2.三、四、五节是按怎样的思路布局的 怎样理解这三节内容之间的联系

追忆刘和珍事迹

经常微笑着,态度很温和

学生自治会成员

反抗一广有羽翼的校长

虑及母校前途,黯然至于泣下

向执政府请愿,欣然前往,为请愿而死

我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。 但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

第五节

爱国

偷袭,在刘和珍毫无准备的情况下

高级军官

手段残忍

愤怒

3、六、七节是按怎样的思路展开的

重点句子赏析

①真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者。

必须敢于正视,这才可望敢想、敢说、敢做、敢当。 (《论睁了眼看》)

叛逆的猛士出于人间:他屹立着,洞见一切已改和现有的废墟和荒坟,记得一切深广和久远的痛苦,正视一切重迭淤积的凝血,深知一切已死,方生,将生和未生。

(《淡淡的血痕中》)

“真的猛士” 真正勇敢的革命者。

“惨淡的人生” 指反动派统治下的黑暗现实

“哀痛”:是说明真的猛士看到民族的衰亡,社会的黑暗,人民的痛苦,看到爱国志士被杀戮,感到万分哀痛,所以说是“哀痛者”。

同时,他们又为自己能为人民而死,重于泰山,因而感到莫大的幸福,无论是奋斗还是牺牲都是幸福的。

②“惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢 我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

假如这样的青年一杀就完,要知道屠杀者也绝不是胜利者。

中国要和爱国者的灭亡一同灭亡……

如果中国还不至于灭亡,则已往的史实示教过我们,将来的事便要大出屠杀者的意料之外一一这不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎说,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!

(《无花的蔷薇之二》)

“惨象”,即大屠杀,足见反动派的残忍

流言”,即御用文人的舆论,比刀枪更让人心悸,足见走狗文人的下劣无耻。

③当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

反语

1.“赞颂说”—赞颂刘和珍等人的沉勇友爱、临危不惧。

2. “反语说”—讽刺执政府对爱国青年的攒射,与下文的反语一致。

讽刺了中外反动者对自己的暴力行径沾沾自喜的丑恶嘴脸。

④人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

①改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。

②但愿这样的请愿,从此停止就好。

③以血的洪流淹死一个敌人,以同胞的尸体填满一个缺陷,已经是陈腐的话了,从新的、战术的眼光看起来,这是多么大的损失。

(出自《空谈》)

巨大的流血斗争

流血斗争

用了什么修辞方法?

把什么比成了什么?

煤的形成有什么特点?

人类血战前行的历史有什么特点?

1.比喻。

2.把“人类的血战前行的历史”比作煤的形成过程。

3.付出的代价大,收效很小。

4.历史的每一小步前进,都是建立在人类大量的流血牺牲的基础上的。

但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

这句话的意思是什么?

徒手请愿者虽也流了大量的血,但却只换了个“街市依旧太平”,而于历史的进步毫无补益。它虽然是革命斗争,但不是有意义的斗争。

思考

鲁迅先生对请愿的态度:不赞成徒手请愿,不赞成用青年的生命,去换取寥寥的意义。那么鲁迅先生赞成什么呢?

应积聚革命的力量,以有限的代价去换取更大的胜利。

⑤苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

看到一点希望

更加勇猛坚定地去斗争、前进

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

回答:这一段中的两层意思:一般的民众,会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命者,将因受到激励而更加奋勇前进。

拓展延伸

选择你认为最能体现作者情感的句段进行朗读。思考,作者用什么方式表达出了感情?

悼念在“三一八”惨案遇难的人们

李大钊是请愿的领导者之一,被士兵用棍棒打伤。

周作人在惨案发生的次日就写下《为三月十八日国务院残杀事件忠告国民军》《对于大残杀的感想》《可哀与可怕》《关于三月十八日的死者》《新中国的女子》等文,愤怒谴责军阀政府的暴行;

朱自清先生参加了“三一八”集会游行,亲眼目睹了血腥一幕,遇难学生的血还洒在他身上。作为屠杀的见证人,3月23日,他愤怒地写了《执政府大屠杀记》,记下了那骇人听闻的暴行;

女师大教务长、刘和珍的英文老师林语堂,写了《悼刘和珍杨德群女士》,深切回忆了自己的学生刘和珍;

刘半农写诗悼念死难学生,并经赵元任作曲后传唱全城;

许多文化名人高度关注这一事件

突破难点

文章是如何将记叙、抒情、议论交错结合,达到有机统一的境地的 请举例说明。

长歌当哭 控诉卑劣之徒

热血为证 鼓舞奋勇之士

万古长存

作业设置

1.熟练背诵文章的二、四小节。

2.以回忆与你的亲朋好友共同度过的美好时光为题材,运用记叙、议论、抒情相结合的手法,写一篇700字左右的记事散文。