2020-2021学年鲁教版化学九年级下册第七单元《常见的酸和碱》测试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年鲁教版化学九年级下册第七单元《常见的酸和碱》测试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 79.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-11 21:51:29 | ||

图片预览

文档简介

第七单元《常见的酸和碱》测试题

一、单选题

1.医用泻盐的主要成分是MgSO4,其物质类别属于

A.酸

B.碱

C.盐

D.氧化物

2.下列做法不正确的是

A.用熟石灰改良酸性土壤

B.用洗洁精清洗餐具上的油污

C.用食盐水检验硬水和软水

D.用氮气充入食品包装袋防腐

3.每种植物都有适宜自己生长的酸碱性环境。下表为四种作物适宜生长的pH范围:

作物

水稻

茶树

玉米

马铃薯

pH

6.0~7.0

5.0~5.5

7.0~8.0

4.8~5.5

取某地土壤浸出的液体,加入石蕊溶液后溶液显红色,该土壤最不适宜种植的作物是(

)

A.水稻

B.茶树

C.玉米

D.马铃薯

4.实验室中的下列物质对密封保存要求不严格的是(

)

A.浓硫酸

B.氢氧化钠

C.浓盐酸

D.木炭粉

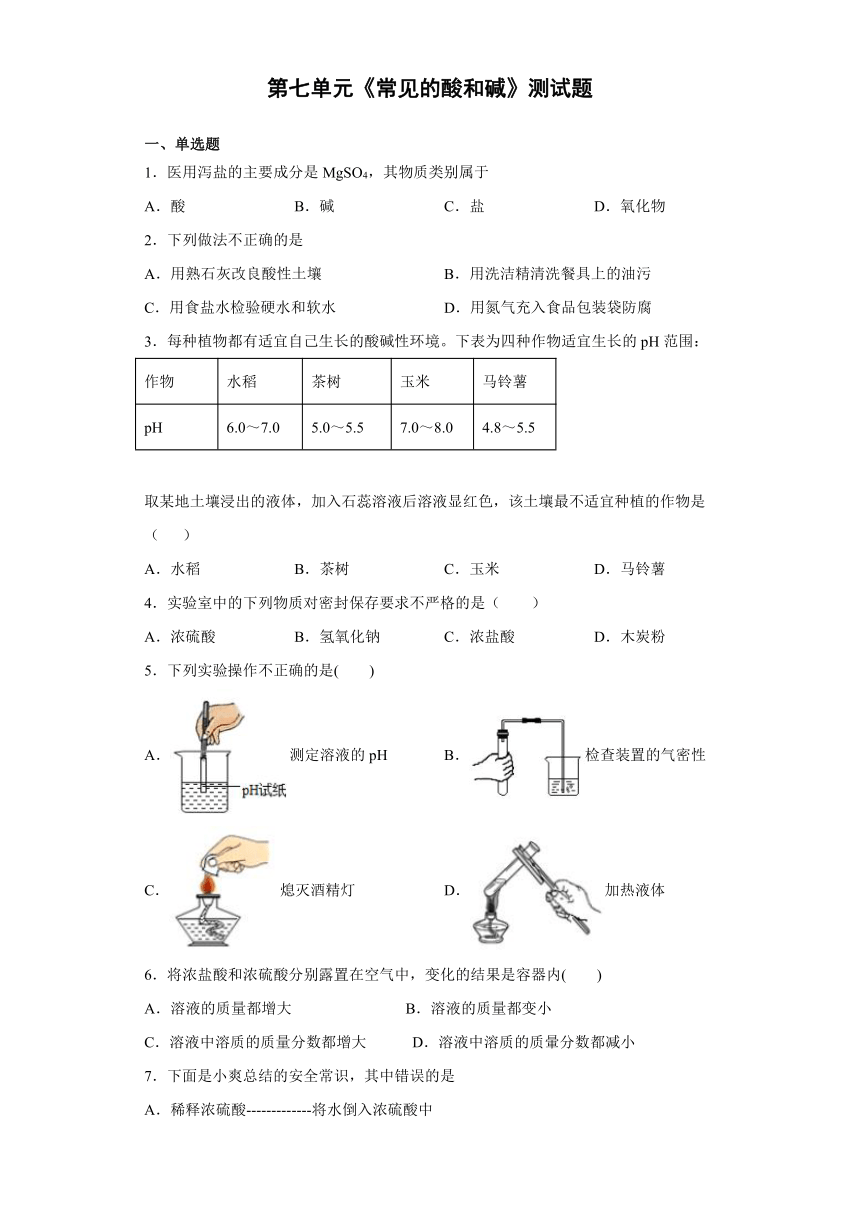

5.下列实验操作不正确的是( )

A.测定溶液的pH

B.检查装置的气密性

C.熄灭酒精灯

D.加热液体

6.将浓盐酸和浓硫酸分别露置在空气中,变化的结果是容器内(

)

A.溶液的质量都增大

B.溶液的质量都变小

C.溶液中溶质的质量分数都增大

D.溶液中溶质的质暈分数都减小

7.下面是小爽总结的安全常识,其中错误的是

A.稀释浓硫酸-------------将水倒入浓硫酸中

B.在加油站附近---------禁止吸烟

C.煤气泄漏------------严禁使用手机

D.逃离火灾现场---------用湿手巾捂住口鼻

8.下列实验现象描述错误的是

A.氢气在空气中燃烧发出淡蓝色火焰

B.在稀盐酸中滴入石蕊试液,溶液变蓝

C.蜡烛在氧气中燃烧发出白光

D.一氧化碳高温还原氧化铁时,红色粉末逐渐变为黑色

9.人被蚊子、蜂等昆虫叮咬后,皮肤红肿疼痛.这是因为被注入了一种叫蚁酸(甲酸)的物质.此时可涂抹下列物质中的( )

A.食盐水

B.肥皂水

C.桔子汁

D.米醋?

10.下列对实验意外事故的处理错误的是(

)

A.稀释浓硫酸时误将水注入浓硫酸中,应继续注入

B.实验药液溅入眼睛,立即用水冲洗,切不可用手揉搓

C.酒精灯洒出的酒精在桌上燃烧,立即用湿布或沙土扑灭

D.浓硫酸沾到皮肤上,立即用大量的水冲洗,再涂上的碳酸氢钠溶液

11.下列根据实验操作所得出的现象和结论均正确的是

选项

实验操作

实验现象

结论

A

打开盛有浓盐酸的瓶盖

瓶口出现白烟

浓盐酸具有挥发性

B

向紫色石蕊溶液中通入CO2气体

溶液变成红色

不能说明CO2与水反应

C

向盛有水的烧杯中加入活性炭

异味消失

活性炭与水发生化学反应

D

向H2O2溶液中加入少量CuO粉末

产生大量气泡

CuO是该反应的催化剂

A.A

B.B

C.C

D.D

12.实验室制取氧气收集完毕后,拆卸仪器的正确顺序是

①撤去酒精灯

②从铁架台上拆下试管

③从水槽里移出导管

④清洗仪器并放回指定位置。

A.③①②④

B.③②④①

C.②①③④

D.①②③④

13.下列实验现象描述与事实不符合的是

A.红磷在空气中燃烧产生大量白烟

B.镁与稀盐酸反应产生气体,放出热量

C.木炭在氧气中燃烧,发出白光,有黑色固体生成

D.电解水时,与正极、负极相连的电极产生的气体体积比约为1∶2

14.逻辑推理是化学常用的思维方法,下列推理正确的是(

)

A.单质是由同种元素组成的,则由同种元素组成的物质一定是单质

B.溶液是均一稳定的混合物,所以均一稳定的物质一定是溶液

C.碳酸盐与酸反应放出气体,能与酸反应放出气体的物质不一定是碳酸盐

D.酸碱中和反应有盐和水生成,所以有盐和水生成的反应一定是中和反应

15.区分下列各组物质,所加试剂或操作方法都正确的是(

)

选项

需区分的物质

方法一

方法二

A

烧碱和熟石灰

滴加稀盐酸,观察是否产生气泡

溶于水观察溶解性

B

黄金和黄铜

灼烧后观察颜色

加入稀盐酸

C

氧气和氢气

通入紫色石蕊试液

通过灼热的氧化铜

D

食盐水和稀硫酸

闻气味

滴加硝酸银溶液

A.A

B.B

C.C

D.D

二、填空题

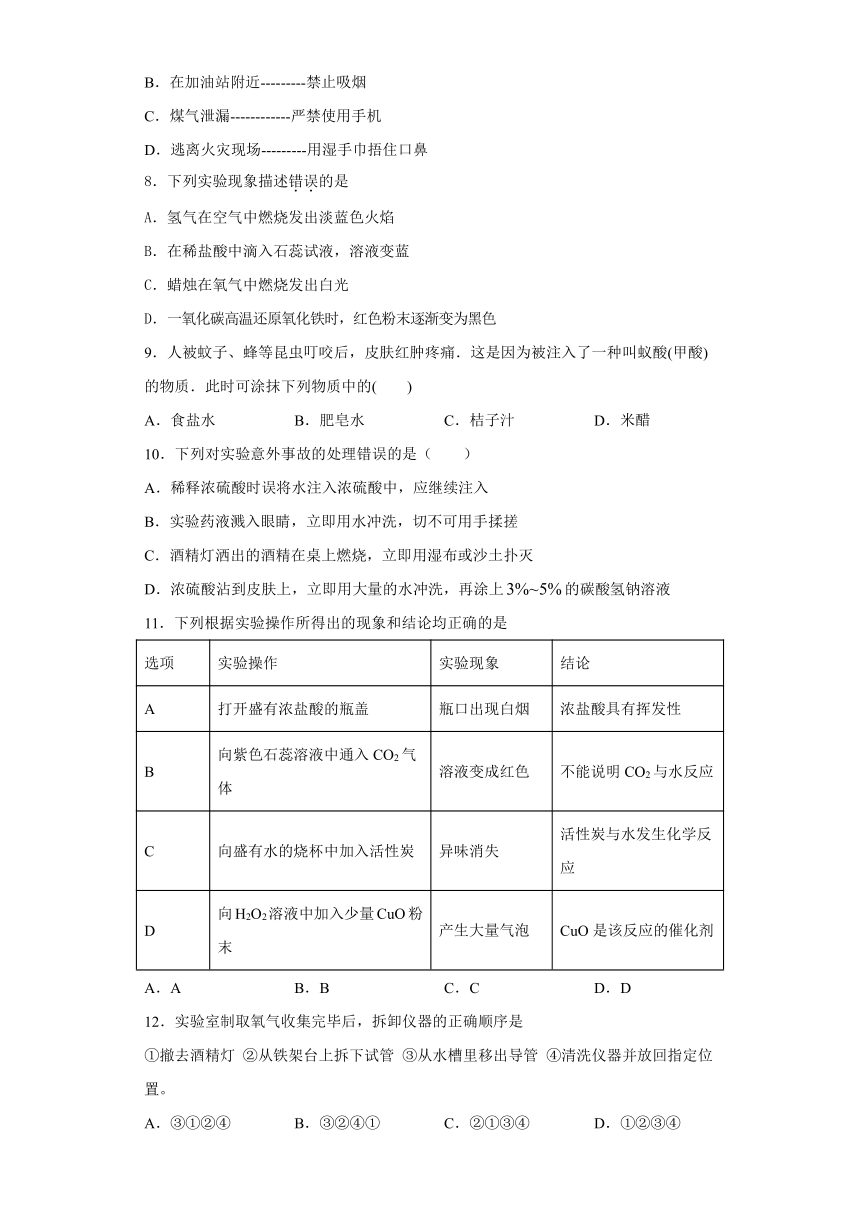

16.如图所示实验中,①、③为用紫色石蕊溶液润湿的棉球,②为用紫色石蕊溶液浸湿后晾干的紫色棉球。

(1)通入CO2后棉球③变红,用化学方程式解释其原因:________________。

(2)能说明分子不断运动的现象是____________。

17.中国科学院张青莲院士对铟、铱、锗等的相对原子质量测定作出了杰出贡献。锗是重要的半导体材料,由锗精矿(含GeO2、GeS2、As2O3等)制备金属锗的步骤如下:

①焙烧,GeS2转化为GeO2,然后用盐酸溶解得到GeCl4。②用Cl2将杂质转化为不易挥发的H3AsO4。③加热混合溶液使GeCl4气化,再冷凝为液态,经过一系列转化得到GeO2。④用H2将GeO2还原为Ge,同时H2转化为H2O。

(1)步骤①盐酸溶解GeO2的化学方程式为________。

(2)完成步骤②除杂反应的化学方程式:AsCl3+4H2O+Cl2=H3AsO4+5_______

(3)步骤③分离GeCl4的方法是________(填标号)。

A

过滤

B

蒸馏

C

升华

D

蒸发

(4)步骤④消耗H2和生成Ge的质量之比为_______。

18.实验室有一瓶浓盐酸,瓶上的标签部分内容如下图所示,请根据标签上的信息回答下列各问:(计算结果精确到0.1)

(1)盐酸中溶质的化学式是_____;(2)其中溶质的质量是_____;

(3)从瓶中取出50g,其质量分数为

_____。

三、推断题

19.A、B、C、D、E

分别为氧化铁、盐酸、氢氧化钙、碳酸钙、铁中的一种,它们之间的反应或转化关系如图(图中→表示转化关系,--表示可相互反应,部分物质和反应条件已略去)。回答下列问题:

(1)已知

C

是盐酸,D

是氧化铁,则

A、B、E

的化学式分别为____、_____、_____;

(2)写出反应①、②的化学方程式:①_________________________;②_____________。

20.某工厂的废水中含有MgSO4和FeCl3,技术人员逐渐加入NaOH溶液调节废水的pH,先后分离出两种沉淀,并通过系列处理得到有价值的产品。操作流程如下图所示。

(1)固体A与某酸反应的化学方程式为____________。操作②时,当__________即可停止加热。

(2)固体B加热的产物是两种常见氧化物,则另一种氧化物的化学式为__________。

(3)溶液a除了可能含有NaOH外,还一定含有的溶质是_____________(填化学式)。

四、实验题

21.某化学兴趣小组对“NaOH溶液与稀盐酸是否恰好完全反应”进行探究。请你参与他们的探究活动,并回答有关问题。已知:①氯化钠溶液显中性②氯化铜易溶于水

(实验探究)

(1)方案一:某同学先向试管中加入约2mLNaOH溶液,再滴入几滴酚酞溶液,溶液变红。然后慢慢滴入稀盐酸,边滴边振荡,直至溶液恰好变为无色,证明NaOH溶液与稀盐酸恰好完全反应。

①从微观的角度分析,该反应的实质是_____。

②在滴入稀盐酸的过程中,若观察到曾有少量气泡出现,请分析产生气泡的原因可能是_____(写出一条即可)。

(2)方案二:

实验步骤

实验现象

结论

取2mLNaOH溶液于

试管中,滴入一定量

的稀盐酸,振荡后加

入镁条

若_____

稀盐酸过量

若没有明显现象

NaOH溶液与稀盐酸恰好完全反应

(实验反思)

(3)有同学提出方案二不能证明NaOH溶液与稀盐酸恰好完全反应,其原因是_____。

(4)除以上方案外,下列哪些物质单独使用也能完成该实验?_____(填序号)。

ApH试纸

B铜

C紫色石蕊试液

D硫酸铜

五、计算题

22.用已知溶质质量分数的溶液可以测定未知溶液的溶质质量分数。实验室有一瓶标签模糊的稀盐酸,某同学为了测定其溶质质量分数,进行了如下实验:

①取一洁净的锥形瓶称量,然后往其中加入一定量的稀盐酸,并滴入几滴紫色石蕊试液(质量忽略不计),重新称量。

②往上述锥形瓶中逐滴加入溶质质量分数为

16%的氢氧化钠溶液,边滴加边振荡,当观察到溶液由红色恰好变为紫色时,停止滴加,再次称量。数据如下表:

锥形瓶

锥形瓶+稀盐酸

锥形瓶+反应后溶液

质量/克

35.5

55.5

80.5

(1)实验中消耗的氢氧化钠溶液质量为______克。

(2)反应后溶液中的溶质质量分数是多少______?

(3)另有同学做了同样的实验,却得到不同的结果。用精密pH试纸测得反应后锥形瓶内溶液的pH为7.8,则他测出的盐酸溶质质量分数偏大还是偏小,造成偏差的原因是______。

23.氧化亚铜(Cu2O)可用于船底防污漆,防止海生物对船舶设备的污损。某氧化亚铜样品中含有10%的金属铜,现取4.0g该样品放入烧杯中,加入一定溶质质量分数的稀硫酸恰好完全反应,得到27.0g不饱和溶液。发生反应的化学方程式为Cu2O+H2SO4=CuSO4+Cu+H2O

请计算:(1)所取样品中氧化亚铜的质量为________g。

(2)所用稀硫酸溶质的质量分数。

参考答案

1.C

2.C

3.C

4.D

5.A

6.D

7.A

8.B

9.B

10.A

11.D

12.A

13.C

14.C

15.B

16.H2O

+

CO2=H2CO3

棉球①也变红

17.

HCl

B

4:73

18.

HCl

36.5g

36.5%

19.Ca(OH)2

CaCO3

Fe

2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O

Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O

20.Mg(OH)2+H2SO4=MgSO4+2H2O

少量水(或析出大量晶体)

H2O

NaCl、Na2SO4

21.氢离子和氢氧根离子生成水

NaOH与空气中CO2反应生成碳酸钠

有气泡冒出

如果稀盐酸的量不足,氢氧化钠有剩余也没有明显现象

AC

22.(1)25(2)13%(3)偏大,滴加的氢氧化钠溶液过量

23.(1)3.6

(2)9.8%

一、单选题

1.医用泻盐的主要成分是MgSO4,其物质类别属于

A.酸

B.碱

C.盐

D.氧化物

2.下列做法不正确的是

A.用熟石灰改良酸性土壤

B.用洗洁精清洗餐具上的油污

C.用食盐水检验硬水和软水

D.用氮气充入食品包装袋防腐

3.每种植物都有适宜自己生长的酸碱性环境。下表为四种作物适宜生长的pH范围:

作物

水稻

茶树

玉米

马铃薯

pH

6.0~7.0

5.0~5.5

7.0~8.0

4.8~5.5

取某地土壤浸出的液体,加入石蕊溶液后溶液显红色,该土壤最不适宜种植的作物是(

)

A.水稻

B.茶树

C.玉米

D.马铃薯

4.实验室中的下列物质对密封保存要求不严格的是(

)

A.浓硫酸

B.氢氧化钠

C.浓盐酸

D.木炭粉

5.下列实验操作不正确的是( )

A.测定溶液的pH

B.检查装置的气密性

C.熄灭酒精灯

D.加热液体

6.将浓盐酸和浓硫酸分别露置在空气中,变化的结果是容器内(

)

A.溶液的质量都增大

B.溶液的质量都变小

C.溶液中溶质的质量分数都增大

D.溶液中溶质的质暈分数都减小

7.下面是小爽总结的安全常识,其中错误的是

A.稀释浓硫酸-------------将水倒入浓硫酸中

B.在加油站附近---------禁止吸烟

C.煤气泄漏------------严禁使用手机

D.逃离火灾现场---------用湿手巾捂住口鼻

8.下列实验现象描述错误的是

A.氢气在空气中燃烧发出淡蓝色火焰

B.在稀盐酸中滴入石蕊试液,溶液变蓝

C.蜡烛在氧气中燃烧发出白光

D.一氧化碳高温还原氧化铁时,红色粉末逐渐变为黑色

9.人被蚊子、蜂等昆虫叮咬后,皮肤红肿疼痛.这是因为被注入了一种叫蚁酸(甲酸)的物质.此时可涂抹下列物质中的( )

A.食盐水

B.肥皂水

C.桔子汁

D.米醋?

10.下列对实验意外事故的处理错误的是(

)

A.稀释浓硫酸时误将水注入浓硫酸中,应继续注入

B.实验药液溅入眼睛,立即用水冲洗,切不可用手揉搓

C.酒精灯洒出的酒精在桌上燃烧,立即用湿布或沙土扑灭

D.浓硫酸沾到皮肤上,立即用大量的水冲洗,再涂上的碳酸氢钠溶液

11.下列根据实验操作所得出的现象和结论均正确的是

选项

实验操作

实验现象

结论

A

打开盛有浓盐酸的瓶盖

瓶口出现白烟

浓盐酸具有挥发性

B

向紫色石蕊溶液中通入CO2气体

溶液变成红色

不能说明CO2与水反应

C

向盛有水的烧杯中加入活性炭

异味消失

活性炭与水发生化学反应

D

向H2O2溶液中加入少量CuO粉末

产生大量气泡

CuO是该反应的催化剂

A.A

B.B

C.C

D.D

12.实验室制取氧气收集完毕后,拆卸仪器的正确顺序是

①撤去酒精灯

②从铁架台上拆下试管

③从水槽里移出导管

④清洗仪器并放回指定位置。

A.③①②④

B.③②④①

C.②①③④

D.①②③④

13.下列实验现象描述与事实不符合的是

A.红磷在空气中燃烧产生大量白烟

B.镁与稀盐酸反应产生气体,放出热量

C.木炭在氧气中燃烧,发出白光,有黑色固体生成

D.电解水时,与正极、负极相连的电极产生的气体体积比约为1∶2

14.逻辑推理是化学常用的思维方法,下列推理正确的是(

)

A.单质是由同种元素组成的,则由同种元素组成的物质一定是单质

B.溶液是均一稳定的混合物,所以均一稳定的物质一定是溶液

C.碳酸盐与酸反应放出气体,能与酸反应放出气体的物质不一定是碳酸盐

D.酸碱中和反应有盐和水生成,所以有盐和水生成的反应一定是中和反应

15.区分下列各组物质,所加试剂或操作方法都正确的是(

)

选项

需区分的物质

方法一

方法二

A

烧碱和熟石灰

滴加稀盐酸,观察是否产生气泡

溶于水观察溶解性

B

黄金和黄铜

灼烧后观察颜色

加入稀盐酸

C

氧气和氢气

通入紫色石蕊试液

通过灼热的氧化铜

D

食盐水和稀硫酸

闻气味

滴加硝酸银溶液

A.A

B.B

C.C

D.D

二、填空题

16.如图所示实验中,①、③为用紫色石蕊溶液润湿的棉球,②为用紫色石蕊溶液浸湿后晾干的紫色棉球。

(1)通入CO2后棉球③变红,用化学方程式解释其原因:________________。

(2)能说明分子不断运动的现象是____________。

17.中国科学院张青莲院士对铟、铱、锗等的相对原子质量测定作出了杰出贡献。锗是重要的半导体材料,由锗精矿(含GeO2、GeS2、As2O3等)制备金属锗的步骤如下:

①焙烧,GeS2转化为GeO2,然后用盐酸溶解得到GeCl4。②用Cl2将杂质转化为不易挥发的H3AsO4。③加热混合溶液使GeCl4气化,再冷凝为液态,经过一系列转化得到GeO2。④用H2将GeO2还原为Ge,同时H2转化为H2O。

(1)步骤①盐酸溶解GeO2的化学方程式为________。

(2)完成步骤②除杂反应的化学方程式:AsCl3+4H2O+Cl2=H3AsO4+5_______

(3)步骤③分离GeCl4的方法是________(填标号)。

A

过滤

B

蒸馏

C

升华

D

蒸发

(4)步骤④消耗H2和生成Ge的质量之比为_______。

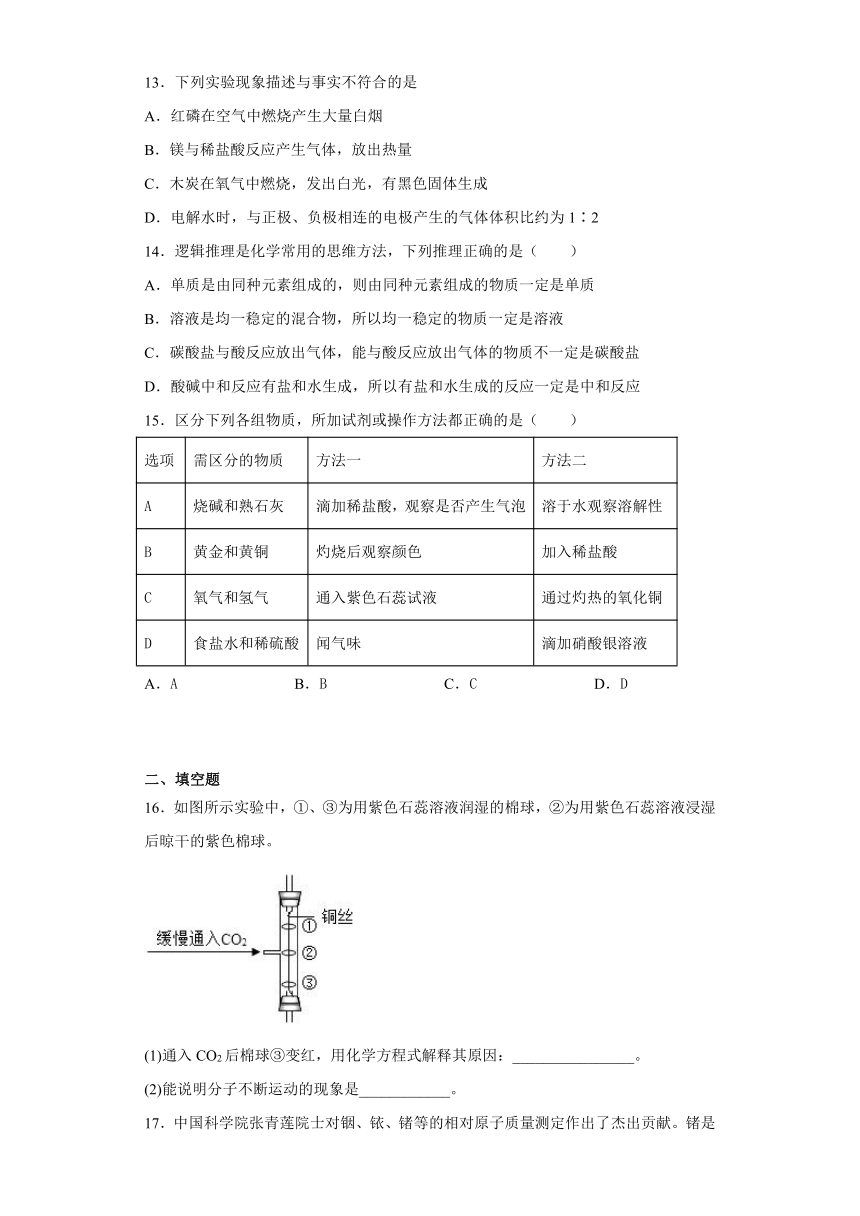

18.实验室有一瓶浓盐酸,瓶上的标签部分内容如下图所示,请根据标签上的信息回答下列各问:(计算结果精确到0.1)

(1)盐酸中溶质的化学式是_____;(2)其中溶质的质量是_____;

(3)从瓶中取出50g,其质量分数为

_____。

三、推断题

19.A、B、C、D、E

分别为氧化铁、盐酸、氢氧化钙、碳酸钙、铁中的一种,它们之间的反应或转化关系如图(图中→表示转化关系,--表示可相互反应,部分物质和反应条件已略去)。回答下列问题:

(1)已知

C

是盐酸,D

是氧化铁,则

A、B、E

的化学式分别为____、_____、_____;

(2)写出反应①、②的化学方程式:①_________________________;②_____________。

20.某工厂的废水中含有MgSO4和FeCl3,技术人员逐渐加入NaOH溶液调节废水的pH,先后分离出两种沉淀,并通过系列处理得到有价值的产品。操作流程如下图所示。

(1)固体A与某酸反应的化学方程式为____________。操作②时,当__________即可停止加热。

(2)固体B加热的产物是两种常见氧化物,则另一种氧化物的化学式为__________。

(3)溶液a除了可能含有NaOH外,还一定含有的溶质是_____________(填化学式)。

四、实验题

21.某化学兴趣小组对“NaOH溶液与稀盐酸是否恰好完全反应”进行探究。请你参与他们的探究活动,并回答有关问题。已知:①氯化钠溶液显中性②氯化铜易溶于水

(实验探究)

(1)方案一:某同学先向试管中加入约2mLNaOH溶液,再滴入几滴酚酞溶液,溶液变红。然后慢慢滴入稀盐酸,边滴边振荡,直至溶液恰好变为无色,证明NaOH溶液与稀盐酸恰好完全反应。

①从微观的角度分析,该反应的实质是_____。

②在滴入稀盐酸的过程中,若观察到曾有少量气泡出现,请分析产生气泡的原因可能是_____(写出一条即可)。

(2)方案二:

实验步骤

实验现象

结论

取2mLNaOH溶液于

试管中,滴入一定量

的稀盐酸,振荡后加

入镁条

若_____

稀盐酸过量

若没有明显现象

NaOH溶液与稀盐酸恰好完全反应

(实验反思)

(3)有同学提出方案二不能证明NaOH溶液与稀盐酸恰好完全反应,其原因是_____。

(4)除以上方案外,下列哪些物质单独使用也能完成该实验?_____(填序号)。

ApH试纸

B铜

C紫色石蕊试液

D硫酸铜

五、计算题

22.用已知溶质质量分数的溶液可以测定未知溶液的溶质质量分数。实验室有一瓶标签模糊的稀盐酸,某同学为了测定其溶质质量分数,进行了如下实验:

①取一洁净的锥形瓶称量,然后往其中加入一定量的稀盐酸,并滴入几滴紫色石蕊试液(质量忽略不计),重新称量。

②往上述锥形瓶中逐滴加入溶质质量分数为

16%的氢氧化钠溶液,边滴加边振荡,当观察到溶液由红色恰好变为紫色时,停止滴加,再次称量。数据如下表:

锥形瓶

锥形瓶+稀盐酸

锥形瓶+反应后溶液

质量/克

35.5

55.5

80.5

(1)实验中消耗的氢氧化钠溶液质量为______克。

(2)反应后溶液中的溶质质量分数是多少______?

(3)另有同学做了同样的实验,却得到不同的结果。用精密pH试纸测得反应后锥形瓶内溶液的pH为7.8,则他测出的盐酸溶质质量分数偏大还是偏小,造成偏差的原因是______。

23.氧化亚铜(Cu2O)可用于船底防污漆,防止海生物对船舶设备的污损。某氧化亚铜样品中含有10%的金属铜,现取4.0g该样品放入烧杯中,加入一定溶质质量分数的稀硫酸恰好完全反应,得到27.0g不饱和溶液。发生反应的化学方程式为Cu2O+H2SO4=CuSO4+Cu+H2O

请计算:(1)所取样品中氧化亚铜的质量为________g。

(2)所用稀硫酸溶质的质量分数。

参考答案

1.C

2.C

3.C

4.D

5.A

6.D

7.A

8.B

9.B

10.A

11.D

12.A

13.C

14.C

15.B

16.H2O

+

CO2=H2CO3

棉球①也变红

17.

HCl

B

4:73

18.

HCl

36.5g

36.5%

19.Ca(OH)2

CaCO3

Fe

2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O

Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O

20.Mg(OH)2+H2SO4=MgSO4+2H2O

少量水(或析出大量晶体)

H2O

NaCl、Na2SO4

21.氢离子和氢氧根离子生成水

NaOH与空气中CO2反应生成碳酸钠

有气泡冒出

如果稀盐酸的量不足,氢氧化钠有剩余也没有明显现象

AC

22.(1)25(2)13%(3)偏大,滴加的氢氧化钠溶液过量

23.(1)3.6

(2)9.8%

同课章节目录

- 第七单元 常见的酸和碱

- 第一节 酸及其性质

- 第二节 碱及其性质

- 第三节 溶液的酸碱性

- 第四节 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 第八单元 海水中的化学

- 第一节 海洋化学资源

- 第二节 海水“晒盐“

- 第三节 海水“制碱“

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第九单元 金属

- 第一节 常见的金属材料

- 第二节 金属的化学性质

- 第三节 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去 探究金属的性质

- 第十单元 化学与健康

- 第一节 食物中的有机物

- 第二节 化学元素与人体健康

- 第三节 远离有毒物质

- 第十一单元 化学与社会发展

- 第一节 化学与能源开发

- 第二节 化学与材料研制

- 第三节 化学与农业生产

- 第四节 化学与环境保护