人教版九年级化学下册 第九单元 课题2溶解度(第二课时)教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版九年级化学下册 第九单元 课题2溶解度(第二课时)教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-11 22:47:50 | ||

图片预览

文档简介

人教版化学九年级下册

第九单元

溶液

课题2

溶解度(第二课时)教学设计

指导思想

美国学者

L·迪·芬克提出

“教学应为学生创造有意义的学习经历”的教学观,“有意义的学习经历”的内涵是指教学是在教师引导下学生积极主动地、充满活力的自主学习经历,学习经历是否“有意义”就在于是否有“影响和变化”,学生是否获取更好地融入社会或进入工作领域所必须具备的价值。“有意义的学习经历”是“有意义学习”的量的突破和质的飞跃,是“有意义学习”理论的升华。

本课的教学设计力求找准“学习者已经知道了什么”,以固体溶解度概念建构和数据处理方法习得为主线,通过设计“有意义的学习经历”,设疑、探究、启导、反思,让学生在做中学,在活动中学,在经历中学,从而确保“影响和变化”能真实发生。

教学分析

教材分析

第九单元《溶液》属于课程标准中一级主题《身边的化学物质》下的二级主题《水与常见的溶液》的教学内容,是在九年级上册学习了第四单元《自然界的水》之后,对该主题内容的进一步学习,并为后续研究学习酸、碱、盐等溶液中的物质反应做好相关储备。

本单元共划分为三个课题,其中课题1“溶液的形成”从定性的角度初步认识溶液,课题2“溶解度”从定量的角度研究物质溶解的限度,课题3“溶液的形成”则进一步从定量的角度认识一定量的溶液中究竟含有多少溶质。这样的编排顺序既符合化学学科的逻辑规律,又符合学生的认识规律。课题2溶解度教学内容分为“饱和溶液”和“溶解度”两个部分,拟分三课时完成,第一课时“饱和溶液”,第二课时“固体溶解度”,第三课时“气体溶解度”。本课属于第二课时固体溶解度的教学内容。

本课是在学生对溶液的组成、基本特征有了初步认识,能区分饱和溶液和不饱和溶液,并初步了解两者之间相互转化的方法基础上的再学习。溶解度的概念学习与运用将使学生对溶液的认识从定性认识转向定量研究,并为结合数据判断溶液是否饱和、饱和溶液和不饱和溶液的相互转化、结晶方法的选择等提供了较好的数据分析支撑,可以帮助学生初步形成运用定量数据分析指导定性化学实验的观念。

学情分析

人类社会处于一个信息大爆炸的时代,九年级学生思维活跃,获取信息的途径多样,课外知识较为丰富,对未知世界充满好奇,乐于完成富有挑战性的任务,喜欢将所学知识和已有经验、生活实际相联系,愿意表达自己的观点。

同时,通过课题1和课题2第一课时的学习,学生已经知道在一定温度下,固体物质在一定量的水中是不能无限溶解的,最终会达到饱和状态。但学生还没有意识到当温度一定时,某物质的饱和溶液的组成是固定不变的,物质在水中的溶解限度是一定的;更不知道如何准确地比较不同物质溶解性的差异,从定量的角度去认识物质的溶解性以及溶液的种种状态也很少思考。教学中通过创设情境、提出问题,引发学生思考,使学生认识到自己经验的不足,从而激发他们的学习热情。

教学目标

知识与技能

1、正确认识溶解度的概念。

2、初步学会设计实验方案并形成基本化学实验技能。

过程与方法

1、初步学会列表法、作图法等常用数据处理方法。

2、通过简单的探究活动,增进对概念的理解和方法的运用。

情感·态度·价值观

1、增强对化学的好奇心和学习兴趣。

2、体会化学学习与生活实际的紧密联系。

重点难点

重点:探究溶解度曲线

难点:认识固体的溶解度概念

教法学法

教法:情景设疑、体验探究、问题启导、科学建构。

学法:小组合作、共享交流、自主探究、反思悟法。

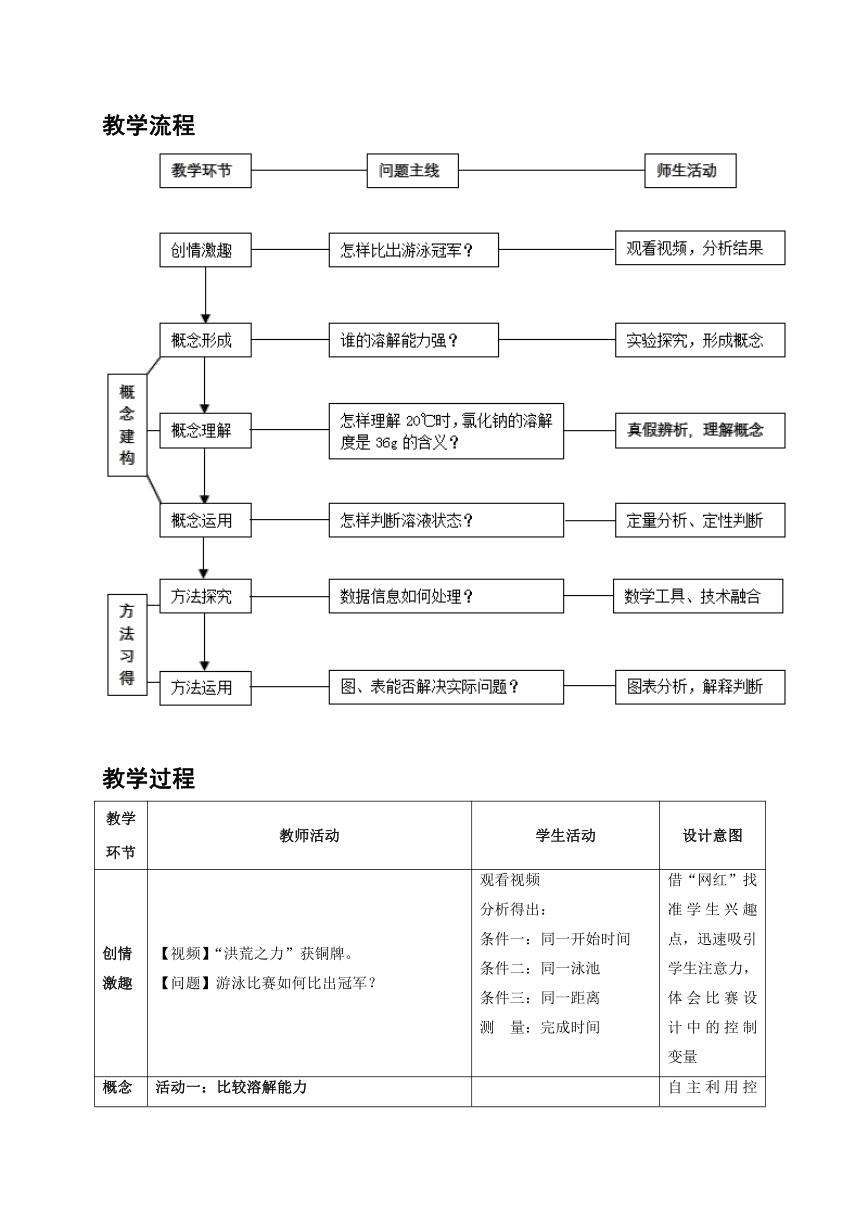

教学流程

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

创情激趣

【视频】“洪荒之力”获铜牌。【问题】游泳比赛如何比出冠军?

观看视频分析得出:条件一:同一开始时间条件二:同一泳池条件三:同一距离测

量:完成时间

借“网红”找准学生兴趣点,迅速吸引学生注意力,体会比赛设计中的控制变量

概念形成

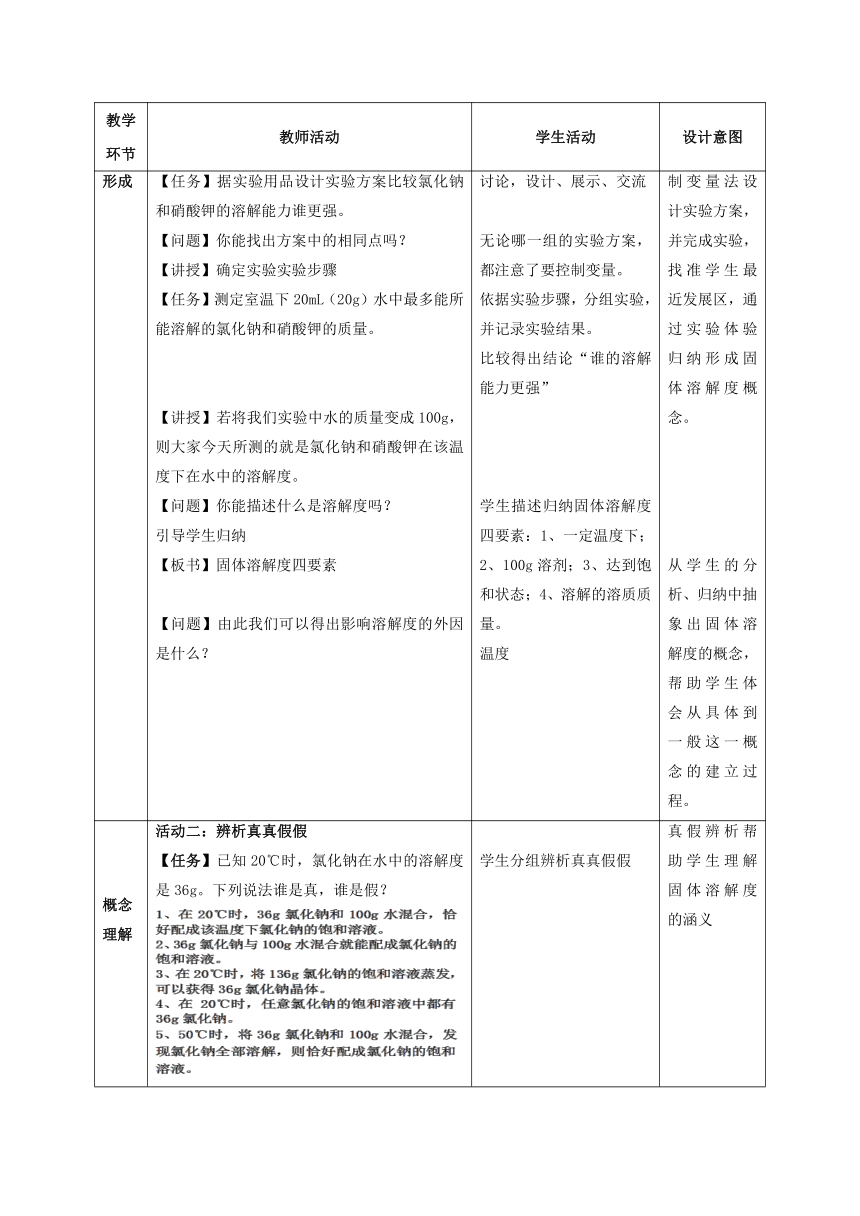

活动一:比较溶解能力【任务】据实验用品设计实验方案比较氯化钠和硝酸钾的溶解能力谁更强。【问题】你能找出方案中的相同点吗?【讲授】确定实验实验步骤【任务】测定室温下20mL(20g)水中最多能所能溶解的氯化钠和硝酸钾的质量。【讲授】若将我们实验中水的质量变成100g,则大家今天所测的就是氯化钠和硝酸钾在该温度下在水中的溶解度。【问题】你能描述什么是溶解度吗?引导学生归纳【板书】固体溶解度四要素【问题】由此我们可以得出影响溶解度的外因是什么?

讨论,设计、展示、交流无论哪一组的实验方案,都注意了要控制变量。依据实验步骤,分组实验,并记录实验结果。比较得出结论“谁的溶解能力更强”学生描述归纳固体溶解度四要素:1、一定温度下;

2、100g溶剂;3、达到饱和状态;4、溶解的溶质质量。温度

自主利用控制变量法设计实验方案,并完成实验,找准学生最近发展区,通过实验体验归纳形成固体溶解度概念。从学生的分析、归纳中抽象出固体溶解度的概念,帮助学生体会从具体到一般这一概念的建立过程。

概念理解

活动二:辨析真真假假【任务】已知20℃时,氯化钠在水中的溶解度是36g。下列说法谁是真,谁是假?

学生分组辨析真真假假

真假辨析帮助学生理解固体溶解度的涵义

概念运用

活动三:判断溶液状态【任务】已知20℃时氯化钠在水中的溶解度为36g,请根据表格中相关信息补全表格,下列各组溶液均在20℃时配置。【问题】你从上表中有哪些新发现?

小组合作补全信息,分小组解析一组信息补充方法。判断质量、质量比、溶液状态等新方法。

由定性分析走向定量分析。据定量分析再做出定性判断。从定量的角度分析溶液组成和状态,体验固体溶解度概念在判断溶液状态中的作用。

方法探究

活动四:探究数据处理方法【展示】科学家们也测定出不同温度下,氯化钠和硝酸钾在水中的溶解度(排列混乱的信息)【问题】如此杂乱的数据信息如何处理?【总结】列表法【展示】科学家们还测出更多物质在不同温度下水中的溶解度。展示教材36面表9-1。【问题】从该表中你能查出我们测得氯化钠和硝酸钾的溶解度是否和科学家们的一致呢?怎么办?【总结】作图法【任务】1、学习不同方法绘制溶解度曲线依据表中的相关数据,我们借用数学方法在平面直角坐标系中画出四种不同物质的溶解度曲线,讲授演示画法(分五个小组完成)。四个小组:分别绘制出一种物质的溶解度曲线。第五小组:利用Excel在电脑上绘制四种物质的溶解度曲线。2、获取溶解度曲线相关信息前四个小组,找出25℃、85℃时,所画物质在水中的溶解度并填写表格。第五小组画完后找出何温度下,氯化钠与硝酸钾的溶解度相同,并检查前四组填写的数据是否正确,不正确说明原因。同时评价前述实验中所测定的值是否科学合理,并分析产生误差的原因。【问题】从科学家们绘制的多种物质的溶解度曲线中你发现了什么规律?(展示教材37面,图9-12,图9-13)【问题】你认为列表法和作图法在数据处理上各有什么优点,有什么区别?

交流多种解决方法无法查出准确值分小组绘制并展示第五小组展示绘制方法利用绘制的溶解度曲线,读取数据。评价分析前四小组和前述测定的数据是否科学可靠,并分析原因。总结出:大多数固体物质在水中的溶解度随温度升高增大,且有一部变化显著,有一部分不明显,极少数固体物质,如氢氧化钙随温度升高而减小。列表法能查到准确的数值,比较准确,但所查数值有限,不容易观察变化规律,但作图法可以估读出任意温度下的溶解度,也较容易观察溶解度随温度的变化规律。

联系生活实际解决实际问题。体会列表法的优势发现列表法的局限分小组体验数学工作与化学数据处理的紧密联系,体会到信息技术工具在数据处理中的重要作用,让信息化与化学课堂教学有效深度融合。挖掘图、表等信息的不同表达方式背后的新知,真正找到图表背后的新知,提升获取、分析、转换信息的能力

方法运用

活动四:运用图表解释判断【问题】你能通过观察数据表和曲线图解决下列问题吗?1、30℃时硝酸钾和氯化钠谁的溶解能力更强?34℃呢?2、观察展示教材37面,图9-12你能解释从溶液中获取硝酸钾我们常采用降温结晶,而获取氯化钠时常采用蒸发结晶的原因吗?3、我们常说“冬天捞碱、夏天晒盐”,这里的“碱”、“盐”的溶解度随温度变化可能具有什么规律?4、溶解性与溶解度有何区别?

聆听、查阅数据判断硝酸钾的溶解度随温度变化较大,采用降温结晶容易获得硝酸钾,但氯化钠的溶解度随温度变化较缓慢,降温析出晶体少,故采用蒸发溶剂的方法获得晶体。“碱”的溶解度随温度升高而升高且变化较大。“盐”溶解度随温度变化不明显。联系实际,类比解释

检验方法是否掌握的最佳方式就是运用方法,让学生在有意义的方法运用中实现能力的提升。

板书设计

§9-2

溶解度(2)固体的溶解度一、定义要素1、一定温度2、100g溶剂3、达到饱和状态4、溶解的溶质质量二、影响因素1、内因:溶质和溶剂种类2、外因:温度

下面是学生板书区

学生作品投影区

三、数据处理1、列表法2、作图法

温度

NaCl

KNO3

1

2

3

4

5

6

教学反思

一、本课设计亮点

1、在引入环节。抓住社会热点,借洪荒网红之力,激学生之趣。

2、在概念建构环节。一是概念形成,二是概念理解,三是概念运用,力争多维立体让学生体验概念建构全过程。其中在概念形成环节,突破性增补一个学生实验《测室温下20mL中能溶解多少氯化钠和硝酸钾》,并在实验中进行了突破性改进,使用了电子天平,使用改过型针筒过滤器,不但让学生从感性体概念,更能有效节省课堂教学时间,学生完成实验效果较好,为后续概念进一步建构减轻的障碍。在概念理解和概念运用环节,有效发挥小组合作,组间竞赛,组内互助,让枯燥的概念学生变得有意义,学生真实经历一场带得走的概念建构过程。

3、在数据处理环节。重视与生活与新技术相融合,巧妙将传统手绘曲线和电脑绘曲线结合使用,让学生真实在课堂上体会到信息技术和课堂教学的深度融合,让数据更易读,更直观,同时也与这个时代密切关联,不能让新时代的信息时代的原住民还在用老一套办法解决新问题,我们的信息技术是有用的,是真实与课堂相融合的。

4、在教学方式上。充分发挥小组合作,合作探究的优势,我们的不少环节,如曲线度的绘制,溶液状态的判断等,不少数据信息的得出,不是靠一个人,一个组完成的,而且量个班的力量,让学生看到合作的威力,不能让合作学生停留在嘴上,要做出来,要有效果,要让合作成为一种必需,有效培养学生合作习惯,增加师生,生生感情,让每一个人感觉到,我是被需要的。

5、在信息呈现上。有PPT幻灯片和投影两种信息呈现方式,可以称得上双电子白板,有利于信息切换,同时保证学生作品实时传送,且不依靠外界,自行可以解决。

二、设计不足之处

本课容量较大,实验,电脑操作需要课前充分准备,学生在实验和信息化使用上需要有一个新的高度,这需要平时的培养,不是一节课所能解决。此外在细节处理中还存在一些需要改进的地方,比如误差分析,学生活动还不够充分。

总之,每一次课堂教学实践就是一次提升,它促进化学教师在实践中思考,在反思中提升,我们的高效课堂研究之路永远没有终点。

第九单元

溶液

课题2

溶解度(第二课时)教学设计

指导思想

美国学者

L·迪·芬克提出

“教学应为学生创造有意义的学习经历”的教学观,“有意义的学习经历”的内涵是指教学是在教师引导下学生积极主动地、充满活力的自主学习经历,学习经历是否“有意义”就在于是否有“影响和变化”,学生是否获取更好地融入社会或进入工作领域所必须具备的价值。“有意义的学习经历”是“有意义学习”的量的突破和质的飞跃,是“有意义学习”理论的升华。

本课的教学设计力求找准“学习者已经知道了什么”,以固体溶解度概念建构和数据处理方法习得为主线,通过设计“有意义的学习经历”,设疑、探究、启导、反思,让学生在做中学,在活动中学,在经历中学,从而确保“影响和变化”能真实发生。

教学分析

教材分析

第九单元《溶液》属于课程标准中一级主题《身边的化学物质》下的二级主题《水与常见的溶液》的教学内容,是在九年级上册学习了第四单元《自然界的水》之后,对该主题内容的进一步学习,并为后续研究学习酸、碱、盐等溶液中的物质反应做好相关储备。

本单元共划分为三个课题,其中课题1“溶液的形成”从定性的角度初步认识溶液,课题2“溶解度”从定量的角度研究物质溶解的限度,课题3“溶液的形成”则进一步从定量的角度认识一定量的溶液中究竟含有多少溶质。这样的编排顺序既符合化学学科的逻辑规律,又符合学生的认识规律。课题2溶解度教学内容分为“饱和溶液”和“溶解度”两个部分,拟分三课时完成,第一课时“饱和溶液”,第二课时“固体溶解度”,第三课时“气体溶解度”。本课属于第二课时固体溶解度的教学内容。

本课是在学生对溶液的组成、基本特征有了初步认识,能区分饱和溶液和不饱和溶液,并初步了解两者之间相互转化的方法基础上的再学习。溶解度的概念学习与运用将使学生对溶液的认识从定性认识转向定量研究,并为结合数据判断溶液是否饱和、饱和溶液和不饱和溶液的相互转化、结晶方法的选择等提供了较好的数据分析支撑,可以帮助学生初步形成运用定量数据分析指导定性化学实验的观念。

学情分析

人类社会处于一个信息大爆炸的时代,九年级学生思维活跃,获取信息的途径多样,课外知识较为丰富,对未知世界充满好奇,乐于完成富有挑战性的任务,喜欢将所学知识和已有经验、生活实际相联系,愿意表达自己的观点。

同时,通过课题1和课题2第一课时的学习,学生已经知道在一定温度下,固体物质在一定量的水中是不能无限溶解的,最终会达到饱和状态。但学生还没有意识到当温度一定时,某物质的饱和溶液的组成是固定不变的,物质在水中的溶解限度是一定的;更不知道如何准确地比较不同物质溶解性的差异,从定量的角度去认识物质的溶解性以及溶液的种种状态也很少思考。教学中通过创设情境、提出问题,引发学生思考,使学生认识到自己经验的不足,从而激发他们的学习热情。

教学目标

知识与技能

1、正确认识溶解度的概念。

2、初步学会设计实验方案并形成基本化学实验技能。

过程与方法

1、初步学会列表法、作图法等常用数据处理方法。

2、通过简单的探究活动,增进对概念的理解和方法的运用。

情感·态度·价值观

1、增强对化学的好奇心和学习兴趣。

2、体会化学学习与生活实际的紧密联系。

重点难点

重点:探究溶解度曲线

难点:认识固体的溶解度概念

教法学法

教法:情景设疑、体验探究、问题启导、科学建构。

学法:小组合作、共享交流、自主探究、反思悟法。

教学流程

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

创情激趣

【视频】“洪荒之力”获铜牌。【问题】游泳比赛如何比出冠军?

观看视频分析得出:条件一:同一开始时间条件二:同一泳池条件三:同一距离测

量:完成时间

借“网红”找准学生兴趣点,迅速吸引学生注意力,体会比赛设计中的控制变量

概念形成

活动一:比较溶解能力【任务】据实验用品设计实验方案比较氯化钠和硝酸钾的溶解能力谁更强。【问题】你能找出方案中的相同点吗?【讲授】确定实验实验步骤【任务】测定室温下20mL(20g)水中最多能所能溶解的氯化钠和硝酸钾的质量。【讲授】若将我们实验中水的质量变成100g,则大家今天所测的就是氯化钠和硝酸钾在该温度下在水中的溶解度。【问题】你能描述什么是溶解度吗?引导学生归纳【板书】固体溶解度四要素【问题】由此我们可以得出影响溶解度的外因是什么?

讨论,设计、展示、交流无论哪一组的实验方案,都注意了要控制变量。依据实验步骤,分组实验,并记录实验结果。比较得出结论“谁的溶解能力更强”学生描述归纳固体溶解度四要素:1、一定温度下;

2、100g溶剂;3、达到饱和状态;4、溶解的溶质质量。温度

自主利用控制变量法设计实验方案,并完成实验,找准学生最近发展区,通过实验体验归纳形成固体溶解度概念。从学生的分析、归纳中抽象出固体溶解度的概念,帮助学生体会从具体到一般这一概念的建立过程。

概念理解

活动二:辨析真真假假【任务】已知20℃时,氯化钠在水中的溶解度是36g。下列说法谁是真,谁是假?

学生分组辨析真真假假

真假辨析帮助学生理解固体溶解度的涵义

概念运用

活动三:判断溶液状态【任务】已知20℃时氯化钠在水中的溶解度为36g,请根据表格中相关信息补全表格,下列各组溶液均在20℃时配置。【问题】你从上表中有哪些新发现?

小组合作补全信息,分小组解析一组信息补充方法。判断质量、质量比、溶液状态等新方法。

由定性分析走向定量分析。据定量分析再做出定性判断。从定量的角度分析溶液组成和状态,体验固体溶解度概念在判断溶液状态中的作用。

方法探究

活动四:探究数据处理方法【展示】科学家们也测定出不同温度下,氯化钠和硝酸钾在水中的溶解度(排列混乱的信息)【问题】如此杂乱的数据信息如何处理?【总结】列表法【展示】科学家们还测出更多物质在不同温度下水中的溶解度。展示教材36面表9-1。【问题】从该表中你能查出我们测得氯化钠和硝酸钾的溶解度是否和科学家们的一致呢?怎么办?【总结】作图法【任务】1、学习不同方法绘制溶解度曲线依据表中的相关数据,我们借用数学方法在平面直角坐标系中画出四种不同物质的溶解度曲线,讲授演示画法(分五个小组完成)。四个小组:分别绘制出一种物质的溶解度曲线。第五小组:利用Excel在电脑上绘制四种物质的溶解度曲线。2、获取溶解度曲线相关信息前四个小组,找出25℃、85℃时,所画物质在水中的溶解度并填写表格。第五小组画完后找出何温度下,氯化钠与硝酸钾的溶解度相同,并检查前四组填写的数据是否正确,不正确说明原因。同时评价前述实验中所测定的值是否科学合理,并分析产生误差的原因。【问题】从科学家们绘制的多种物质的溶解度曲线中你发现了什么规律?(展示教材37面,图9-12,图9-13)【问题】你认为列表法和作图法在数据处理上各有什么优点,有什么区别?

交流多种解决方法无法查出准确值分小组绘制并展示第五小组展示绘制方法利用绘制的溶解度曲线,读取数据。评价分析前四小组和前述测定的数据是否科学可靠,并分析原因。总结出:大多数固体物质在水中的溶解度随温度升高增大,且有一部变化显著,有一部分不明显,极少数固体物质,如氢氧化钙随温度升高而减小。列表法能查到准确的数值,比较准确,但所查数值有限,不容易观察变化规律,但作图法可以估读出任意温度下的溶解度,也较容易观察溶解度随温度的变化规律。

联系生活实际解决实际问题。体会列表法的优势发现列表法的局限分小组体验数学工作与化学数据处理的紧密联系,体会到信息技术工具在数据处理中的重要作用,让信息化与化学课堂教学有效深度融合。挖掘图、表等信息的不同表达方式背后的新知,真正找到图表背后的新知,提升获取、分析、转换信息的能力

方法运用

活动四:运用图表解释判断【问题】你能通过观察数据表和曲线图解决下列问题吗?1、30℃时硝酸钾和氯化钠谁的溶解能力更强?34℃呢?2、观察展示教材37面,图9-12你能解释从溶液中获取硝酸钾我们常采用降温结晶,而获取氯化钠时常采用蒸发结晶的原因吗?3、我们常说“冬天捞碱、夏天晒盐”,这里的“碱”、“盐”的溶解度随温度变化可能具有什么规律?4、溶解性与溶解度有何区别?

聆听、查阅数据判断硝酸钾的溶解度随温度变化较大,采用降温结晶容易获得硝酸钾,但氯化钠的溶解度随温度变化较缓慢,降温析出晶体少,故采用蒸发溶剂的方法获得晶体。“碱”的溶解度随温度升高而升高且变化较大。“盐”溶解度随温度变化不明显。联系实际,类比解释

检验方法是否掌握的最佳方式就是运用方法,让学生在有意义的方法运用中实现能力的提升。

板书设计

§9-2

溶解度(2)固体的溶解度一、定义要素1、一定温度2、100g溶剂3、达到饱和状态4、溶解的溶质质量二、影响因素1、内因:溶质和溶剂种类2、外因:温度

下面是学生板书区

学生作品投影区

三、数据处理1、列表法2、作图法

温度

NaCl

KNO3

1

2

3

4

5

6

教学反思

一、本课设计亮点

1、在引入环节。抓住社会热点,借洪荒网红之力,激学生之趣。

2、在概念建构环节。一是概念形成,二是概念理解,三是概念运用,力争多维立体让学生体验概念建构全过程。其中在概念形成环节,突破性增补一个学生实验《测室温下20mL中能溶解多少氯化钠和硝酸钾》,并在实验中进行了突破性改进,使用了电子天平,使用改过型针筒过滤器,不但让学生从感性体概念,更能有效节省课堂教学时间,学生完成实验效果较好,为后续概念进一步建构减轻的障碍。在概念理解和概念运用环节,有效发挥小组合作,组间竞赛,组内互助,让枯燥的概念学生变得有意义,学生真实经历一场带得走的概念建构过程。

3、在数据处理环节。重视与生活与新技术相融合,巧妙将传统手绘曲线和电脑绘曲线结合使用,让学生真实在课堂上体会到信息技术和课堂教学的深度融合,让数据更易读,更直观,同时也与这个时代密切关联,不能让新时代的信息时代的原住民还在用老一套办法解决新问题,我们的信息技术是有用的,是真实与课堂相融合的。

4、在教学方式上。充分发挥小组合作,合作探究的优势,我们的不少环节,如曲线度的绘制,溶液状态的判断等,不少数据信息的得出,不是靠一个人,一个组完成的,而且量个班的力量,让学生看到合作的威力,不能让合作学生停留在嘴上,要做出来,要有效果,要让合作成为一种必需,有效培养学生合作习惯,增加师生,生生感情,让每一个人感觉到,我是被需要的。

5、在信息呈现上。有PPT幻灯片和投影两种信息呈现方式,可以称得上双电子白板,有利于信息切换,同时保证学生作品实时传送,且不依靠外界,自行可以解决。

二、设计不足之处

本课容量较大,实验,电脑操作需要课前充分准备,学生在实验和信息化使用上需要有一个新的高度,这需要平时的培养,不是一节课所能解决。此外在细节处理中还存在一些需要改进的地方,比如误差分析,学生活动还不够充分。

总之,每一次课堂教学实践就是一次提升,它促进化学教师在实践中思考,在反思中提升,我们的高效课堂研究之路永远没有终点。

同课章节目录