【解析版】内蒙古通辽市科左后旗甘旗卡第二高级中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 【解析版】内蒙古通辽市科左后旗甘旗卡第二高级中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 430.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-14 19:55:49 | ||

图片预览

文档简介

____________________________________________________________________________________________

绝密★启用前

2020-2021学年度下学期期末考试高一历史试题

考试时间:90分钟

注意事项:

1. 答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2. 请将答案正确填写在答题卡上

评卷人 得分

一、单项选择(共30道题 每题2分 共60分)

1、《中苏友好同盟互助条约》的签订,其重要意义在于( )

A、冲破了帝国主义孤立、封锁中国的政策

B、标志着新中国外交政策的成熟

C、加强了中国同东欧社会主义国家之间的联系

D、为新中国的建设赢得了良好的国际环境

2、汉武帝时期实行盐铁官营,东汉虽设有盐铁官,但只负责征税,实行“纵民煮铸”的政策。盐铁政策的变化有助于( )

A.促进小农经济发展 B.豪强地主兼并土地

C.民营手工业的发展 D.中央集权制度强化

3、“你耕田来我织布,我挑水来你浇园。”这两句歌词反映的我国古代小农经济的基本特点不包括( )

A.自给自足 B.无需交纳赋税 C.男耕女织 D.一家一户为生产单位

4、“东周时期(公元前771-公元前256年)……是一个社会经济发生根本变革,从而决定而且永久地决定中国发展进程的时期。”这里“根本变革”的根本原因是( )

A.私有土地的出现 B.小农经济的产生

C.生产工具和耕作技术的进步 D.租佃关系的形成

5、截止2015年4月15日,申请成为亚洲基础设施投资银行(亚投行)意向创始成员国多达57个,申请国遍布全球五大洲,包含了英国、德国、法国、澳大利亚等发达国家。中国在亚投行的份额将占30%-40%,成为亚投行最大股东。这表明( )

A.多极化的世界进一步发展 B.美国超级大国地位的终结

C.布雷顿森林体系受到冲击 D.国际经济新格局已经形成

6、二战结束以来,世界已越来越被互联起来,科技、经济和政治革命正在铲平各种壁垒,世界经济去中心化、平坦化正在变为现实,一度形成的美、欧、日经济中心再度向新的力量结构转变。这一转变( )

A.促成大国竞相抱团局面出现 B.推动世界向多极化方向发展

C.使世界经济中心转移至东方 D.导致世界各国文明趋于一致

7、两极格局解体后,世界政治格局呈现出( )

A.单极化趋势 B.多极化趋势 C.一体化趋势 D.综合化趋势

8、1951年,美国总统杜鲁门发表演说称:“对日媾和是一种‘和解’的媾和——美国最关心的是保护日本不受侵略,同时希望日本也不威胁别国的安全。”美国这一政策

A.成为美国推行冷战政策的肇始 B.承认了美日是平等的伙伴关系

C.有利于提高战败后日本的国际地位 D.表明美国竭力避免新的世界大战

9、20世纪七八十年代,欧洲提出了在国际舞台上“用一个声音说话”,日本提出“日本要运用经济、技术力量,积极参与构筑国际新秩序。”这体现出( )

A. 两极格局被美日欧三足鼎立格局所取代 B. 世界经济区域一体化

C. 世界多极化趋势出现 D. 世界多极化格局形成

10、美国历史学家小施莱辛格曾这样评价尼克松—基辛格外交思想:“这对奇特的搭档使美国的外交政策甩掉了包袱,冲出了禁区,使全国的视线从意识形态转向了地缘政治,并且调整了美国政策以适应国际关系结构中的深刻变化。”下列选项能佐证这一观点的是( )

A.中国恢复在联合国合法席位 B.美国放弃了遏制中国的政策

C.中美两国正式建立外交关系 D.中美两国关系走向了正常化

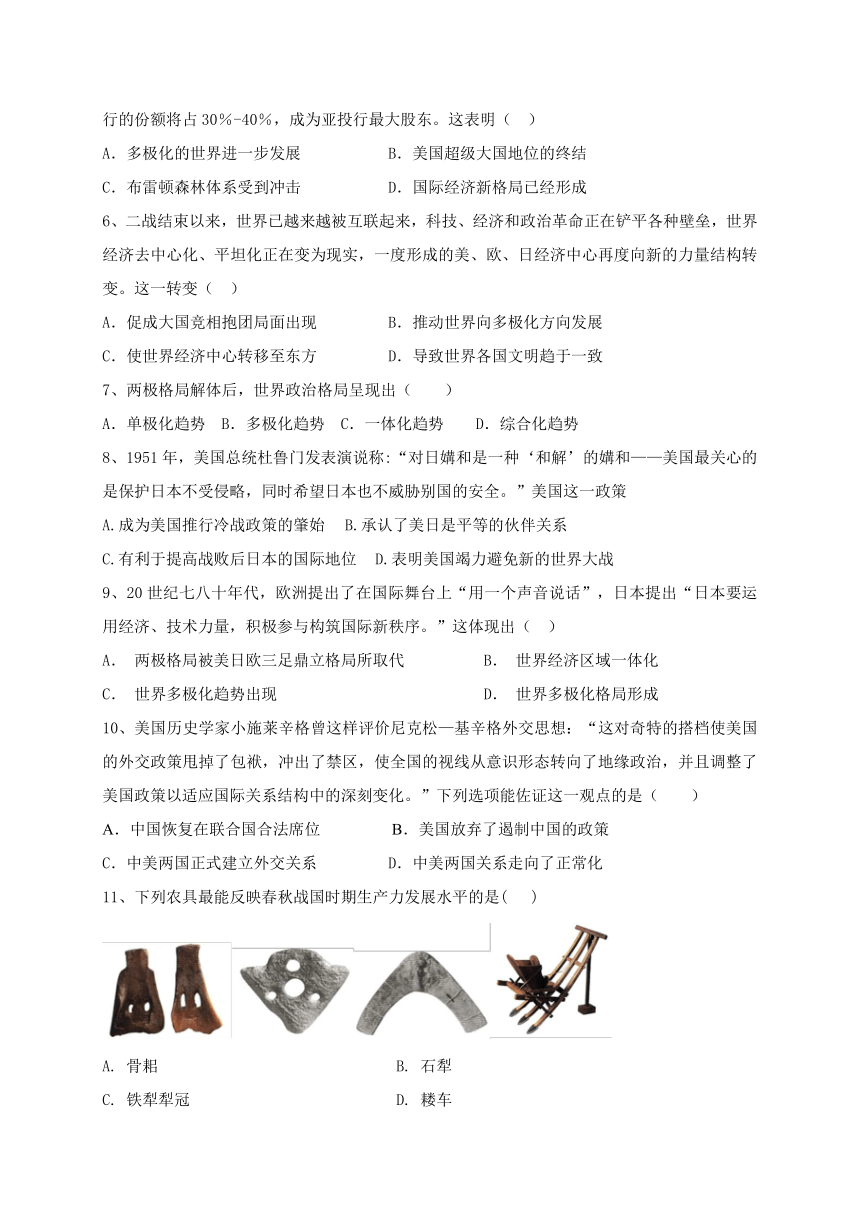

11、下列农具最能反映春秋战国时期生产力发展水平的是( )

A. 骨耜 B. 石犁

C. 铁犁犁冠 D. 耧车

12、《走过对抗走向合作——纵论世纪之交的国际关系》描述“在国际社会多元化、多极化运行当中,由于相应条件与机制尚未完备,大国的影响与操纵还大。诸多矛盾依然存在,相应的冲突与动荡不可避免。”材料意在说明

A.大国肆意践踏国际准则干涉别国的内政 B.世界形势出现了和平与动荡并存的局面

C.世界经济朝着体系化和制度化方向发展 D.亚非拉发展中国家的力量正在不断加强

13、1960年,日、美修改1951年签订的军事条约,删除了原条约中驻日美军可以用于镇压日本内乱的条款,保留了原条约中美军驻扎日本、双方共同应对对日本领土上的任何一方的武力进攻等内容,签订了新的日美安全条约。这一条约的签订( )

A. 表明日美军事同盟受到削弱 B. 标志着亚太地区的力量对比改变

C. 反映出日本已经成为经济大国 D. 意味着美国在亚洲维持冷战政策

14、“一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线后面,坐落着中欧和东欧古国的都城……所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力范围之内……。”这段演说出自( )

A.斯大林 B.丘吉尔 C.杜鲁门 D.马歇尔

15、有学者在评论某事件时说,此事件后“台湾再也不是国家,从此‘中华民国’就在台湾变成‘代名词”’。此学者评论的事件是

A. 中华人民共和国政府的正式成立 B. 美国总统尼克松访问中国

C. 新中国在联合国合法席位的恢复 D. 中美正式建立了外交关系

16、“今是土之生五谷也,人善治之,则亩益数盆,一岁而再获之。”(《荀子·富国》)根据材料可以得出当时农业生产具有的特点是( )

A. 小农经济

B. 精耕细作

C. 铁犁牛耕

D. 自给自足

17、他一生有2000多项发明,被称为“发明大王”,他是 ( )

A.牛顿 B.达尔文 C.爱因斯坦 D.爱迪生

18、《齐民要术·序》中说到“舍本运末,贤者所非。日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。”此段话表明作者( )

A.提倡商品经济 B.要求贤者舍本逐末

C.认为工商并重 D.强调重农抑商

19、从西周时期的“普天之下,莫非王土”到战国时代的“废井田,开阡陌”直接反映了

A.封建王权的加强 B.西周政权被推翻

C.上层建筑发生变化 D.土地所有制发生变化

20、张之洞说:“臣愚以为华民所需外洋之物,必应悉行仿造,虽不尽断来源,亦可渐开风气。”这表明他主张

A.仿效西方政治制度 B兴办近代军事工业

C.创办近代民用工业 D.学习西方自然科学

21、我国某时期《人民日报》社论指出:组织军事化、行动战斗化、生活集体化成为群众性的行动,进一步提高了五亿农民的共产主义觉悟;公共食堂、幼儿园、托儿所、缝衣组、理发室、公共浴堂、幸福院、农业中学、红专学校等,把农民引向了更幸福的集体生活,进一步培养和锻炼着农民群众的集体主义理想。该社论反映出该时期( )

A.完全把农民生活纳入军事化轨道 B.一大二公

C.应对战争的需要 D.加强户籍管理的非常措施

22、洋务派所办的民用企业大多采取官督商办的方式,“官总其大纲,察其利弊”“所有盈亏,全归商人,与官无涉”“公家只取官利”。由此可见( )

A.官府对民用企业基本上自由放任

B.官府把持了民用企业的经营管理权

C.民用企业经营盈亏完全与官府无关

D.民用企业完全是个人所经营的企业

23、一首歌谣写到“稻米赶黄豆,黄豆像地瓜;芝麻赛玉米,玉米有人大;花生像山芋,山芋超冬瓜”这首歌谣应出现于( )

A.农业合作化时期 B.“大跃进”时期

C.“文化大革命”时期 D.改革开放时期

24、19世纪六七十年代,发昌机器厂和继昌隆缫丝厂先后创建。它们的共同点是( )

A.创建时投入资金少,都属于轻工企业

B.建立在沿海地区,都与对外贸易有关

C.创建于资本主义萌芽时期,都使用机器生产

D.创建者为洋务官僚,都属于近代企业

25、有学者认为,建国30年来党的各项事业在探索中的成就与挫折,为开创建设有中国特色社会主义道路提供了历史的经验与教训。以下对建国以来重大史实分析正确的是( )

A.“三大改造”——开始改变我国工业落后的面貌

B.“人民公社化运动”——生产力发展中追求高速度

C.“文化大革命”——“左”倾错误发展到“阶级斗争为纲”

D.“一边倒”——拒绝与西方国家建交

26、工业革命改变了世界历史发展的进程。它首先发生在

A.美国 B.法国 C.德国 D.英国

27、隋唐时期,商业发展的条件有( )

①政治统一 ②大运河开通 ③白银普遍流通 ④田庄经济的发展

A.①② B.②③ C.③④ D.①②③④

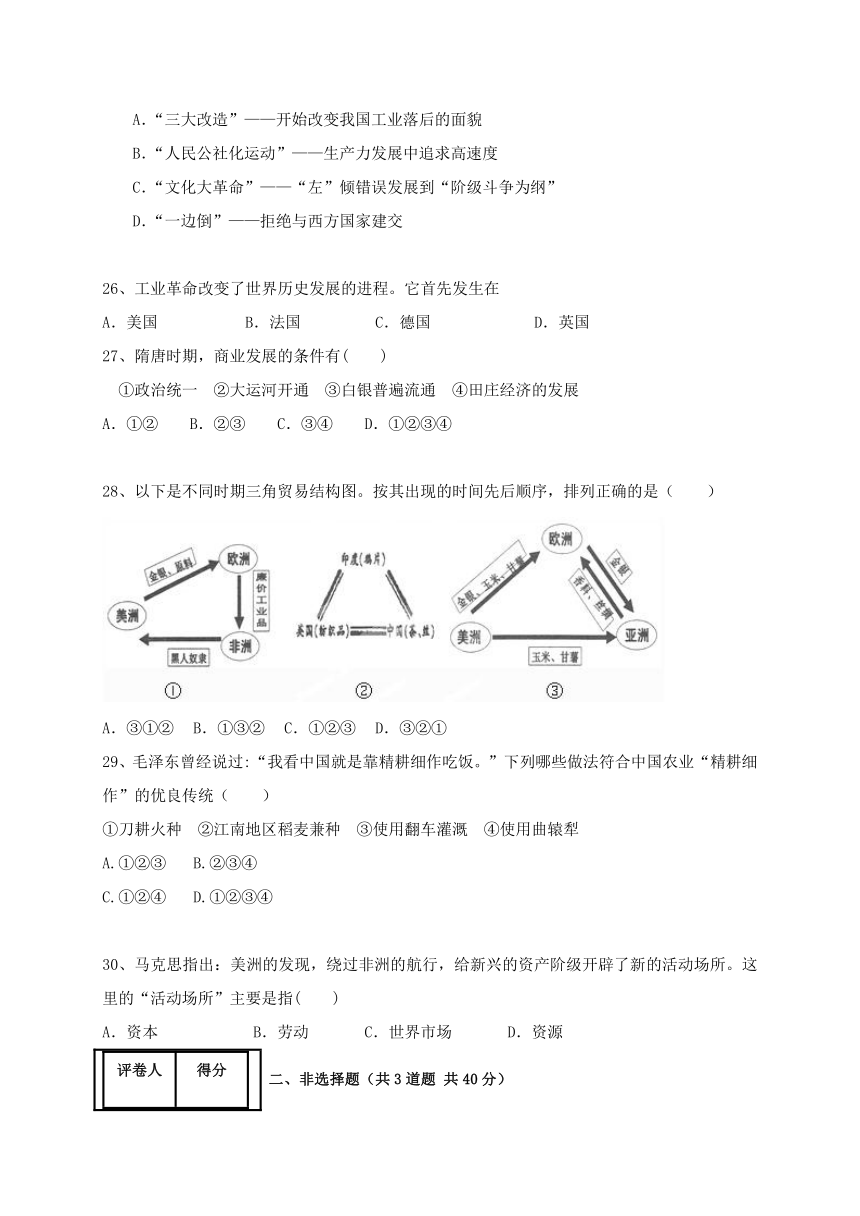

28、以下是不同时期三角贸易结构图。按其出现的时间先后顺序,排列正确的是( )

A.③①② B.①③② C.①②③ D.③②①

29、毛泽东曾经说过:“我看中国就是靠精耕细作吃饭。”下列哪些做法符合中国农业“精耕细作”的优良传统( )

①刀耕火种 ②江南地区稻麦兼种 ③使用翻车灌溉 ④使用曲辕犁

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②③④

30、马克思指出:美洲的发现,绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。这里的“活动场所”主要是指( )

A.资本 B.劳动 C.世界市场 D.资源

评卷人 得分

二、非选择题(共3道题 共40分)

31、(20分)第二次世界大战后到20世纪末,世界政治格局的变化令人瞩目。请你观察下列图片,结合所学知识回答问题。

图1(肯尼迪和赫鲁晓夫) 图2(两伊问题美国在运球)

(1)图1反映的历史信息是什么?(2分)造成这种局面的基本因素有哪些? (4分)

(2)有人认为在图1反映的局势下,“在欧洲是真正意义上的冷战,而在亚洲则充满了火药味。”请你结合所学知识给以说明。(5分)

(3)图2反映的历史信息是什么?(3分)根据图2并结合所学知识,谈谈你对世界多极化趋势表现的认识。(6分)

32、(10分)阅读材料,完成下列要求:

材料一 哥伦布发现美洲以及接踵而来的葡萄牙人、英国人、法国人等,通过对新土地的殖民和占有,与土著居民的接触、交往和融合,给欧洲人送去了新世界的文明,还使新旧大陆的物产得以交换和传播……没有美洲贡献的大量金银与物质财富,没有北美的自由移民垦殖区,西方资本主义的发展将会缓慢得多,英国也不可能成为发动工业革命的国家……东西两半球的不同文化圈的大汇合,加速了人类从传统农耕文明向现代工业文明转变的过程。

——黄邦和《通向现代世界的500年:哥伦布以来东西两半球汇合的世界影响》

依据材料一归纳新航路开辟的影响。(10分)

33、 (10分)阅读材料,完成下列要求。

材料 端方(1861-1911年),清末大臣。端方任职两江总督期间(1906-1909年)、力主学习西方井躬身践行。近代以来,两江地区发达的传统农业遭遇前所未有的挑战。而对西方日新月异的现代农业科技,两江地区的农民依旧不思改良。

为了改变两江农民的知识结构,使其掌握现代化的农业科技,瑞方在两江地区大力倡设新式农业学堂。在他看来,中国农工实业要与外国抗衡,就必须学习西方的先进生产技术,派遣留学是学习西方的一条直接而有效的途径,“能多派一人必能得一人之益、能早派一日必能收一日之功”。1907年,在端方的支持下,江南商务局在南京紫金山麓设立了江南植茶公所,茶叶试验和生产于一体。宝山县县令提出捐廉开办试验场也得到了端方的认可。同年,瑞方还专门派人到保定府调查农会章程,借鉴保定农会的经验,并以其为蓝本在江宁地区创立了类似的农会。

——摘编自胡茂胜、杨虎《端方与清末两江农业的近代转型》

(1)根据材料并结合所学知识,概括端方在两江地区发展农业的背景和主要措施。(7分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析端方发展农业措施的影响。(3分)

绝密★启用前

2020-2021学年度下学期期末考试高一历史试题

考试时间:90分钟

1、

【答案】A

2、

【答案】C

【解析】东汉放宽盐铁官营的经济政策,有利于盐铁相关民营手工业的发展,故C正确;材料中经济政策的变化与土地的集中无直接关联,故B错误;材料体现了国家对手工业和商业的政策,与小农经济无直接关联,故A错误;材料中盐铁官营的经济政策的松动与中央和地方的关系无关,故D错误。

3、

【答案】B

【解析】注意提问的是不包括,本题属于材料分析型的选择题,“你耕田来我织布,我挑水来你浇园。”这首歌词并没有提到赋税,B是明显错误的,此外自耕农是国家赋税徭役的主要承担者,答案选B。

4、

【答案】C

【解析】

5、

【答案】A

【解析】

6、

【答案】B

【解析】材料“铲平各种壁垒”“世界经济去中心化、平坦化”是指国际力量的多元化这体现了世界向多极化发展这一趋势,故选B项。A、C两项由材料均体现不出世界文明呈现出多元化,而不是“趋于一致”,D项叙述错误。

7、

【答案】B

【解析】

8、

【答案】C

【解析】1947年杜鲁门主义出台,标志着冷战的开始,A项排除;B项和D项中“美日是平等关系”、“世界大战”材料并没有涉及,排除;由材料信息“保护日本不受侵略”可知美国对日政策有利于提高战败后日本的国际地位,答案为C。

9、

【答案】C

【解析】本题可用排除法。两极格局解体以苏联解体为标志,1991年,故A项排除;随着欧共体、北美自由贸易区等区域集团组织的出现,推动世界经济朝着区域集团化方向发展,B项排除;当今世界的格局并未明朗,多极化趋势加强,故D项表述错误。

10、

【答案】D

【解析】

11、

【答案】C

【解析】根据所学可知,春秋战国时期,铁犁牛耕的出现极大地推动了社会生产力,选项C正确;骨耜、石犁出现于春秋战国之前,排除A、B;耧车是西汉时期成就,排除D。

【点睛】解题关键是对中国古代不同时期主要农业工具的了解。

12、

【答案】B

【解析】本题考查两极格局瓦解后的世界局势。“大国肆意践踏国际准则干涉别国的内政”不符合两极格局瓦解后的世界局势,故A项错误;材料中“在国际社会多元化、多极化运行当中,由于相应条件与机制尚未完备,大国的影响与操纵还大。诸多矛盾依然存在,相应的冲突与动荡不可避免”说明两极格局瓦解后,由于诸多因素的影响,所以世界局势呈现出和平与动荡并存的局面,故B项正确;材料描述的是世界政治局势的演变,不是世界经济,故C项错误;材料中未涉及亚非拉发展中国家的发展,故D项错误,故选B。

13、

【答案】D

【解析】试题分析:结合所学知识,解读材料信息,1951年签订军事条约的修改,并不能说明美日军事同盟就削弱了,A项错误。B项材料无从体现,排除。C项属于无关项,排除。透过现象看本质,美国对日政策的改变是出于其美苏冷战战略的需要,D项表述符合史实和题意,正确。

考点:第二次世界大战后世界政治格局的演变·美苏冷战·美国的对日政策

14、

【答案】B

【解析】

15、

【答案】C

【解析】随着新中国在联合国合法席位的恢复台湾不再是成员国,台湾再也不是国家,即选C是符合题意的,正确;材料反映的是新中国在联合国合法席位的恢复而非中华人民共和国政府的正式成立、美国总统尼克松访问中国以及中美正式建立了外交关系,故本题只有选C。

16、

【答案】B

【解析】

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,旨在考查中国古代农业的耕作技术。“人善治之,则亩数盆,一岁而再获之”是强调通过“人力”提高土地的利用率,即通过精耕细作提高单位面积产量,B项正确。A、C、D三项在材料中没有体现。

考点:古代中国的经济·农业的主要耕作方式·精耕细作

17、

【答案】D

【解析】

试题分析:本题考察学生对基础知识的识记能力,第二次工业革命是以电力的发明和使用为标志的,人们进入了电气时代,和电有关的发明创造也是多种多样,如电灯,电话,电车,发电机等等,二和发明有关的人物是爱迪生,题目中A项是力学的集大成者,著名的牛顿三定律是其杰作,B项是进化论的代表人物,C项在物理学方面贡献较大,时空论是其主要成就,本题选D。

18、

【答案】D

【解析】

19、

【答案】D

【解析】本题考查农业的主要耕作方式和土地制度。“普天之下,莫非王土”反映的是一种商周时期的土地国有制度,“废井田,开阡陌”反映的则是井田制的废除,对土地私有制的肯定,D项符合题意,正确;A、B、C三项均排除。

20、

【答案】C

【解析】张之洞属洋务派的代表人物,主张学习西方,但材料中并没有涉及到西方政治制度,A不对。只是“华民所需外洋之物,必应悉行仿造”,所以知道是在清朝被迫开放以后,中国普通老百姓需要的日常生活用品来自国外,所以应该是民用产品,B不对,D项自然科学比较模糊,不是很切实。故选C

21、

【答案】B

【解析】“集体生活”等字眼体现的是一大二公的人民公社化,所以社论反映出该时期的一大二公,选B是符合题意的,正确;人民公社化并未完全把农民生活纳入军事化轨道,选项A不合史实,不符合题意,排除;人民公社并非应对战争的需要才产生的,也和加强户籍管理无直接关联,所以选项C、D不符合题意,排除;故本题选B。

22、

【答案】A

【解析】

23

【答案】B

【解析】本题考查的是“大跃进”运动。上述歌谣应出现于“大跃进”时期,是浮夸风的体现,故选B。

24、

【答案】B

【解析】

25、

【答案】C

【解析】此题考查的是对建国以来重大历史事件的理解。根据题干提供的信息和所学史实一五计划——开始改变我国工业落后的面貌;大跃进——生产力发展中追求高速度;“一边倒”不是拒绝与西方国家建交,而是指中国政府在外交上不致于孤立的一种策略。

26、

【答案】D

【解析】

27、

【答案】A

【解析】明朝时期白银普遍流通;田庄经济的发展不利于商业发展。

28、

【答案】A

【解析】新航路开辟打破了世界相对孤立的状态,欧洲商人开始直接同世界各地建立商业联系,即③出现最早;在殖民扩张掠夺的过程中,美洲土著居民惨遭屠杀,因此推动了“黑奴贸易”的盛行,即①紧随其后;美国与印度、中国之间进行贸易在19世纪以后开始兴起。故选A。

29、

【答案】B

【解析】中国古代农业发展中历来重视精耕细作,铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础。提高土地利用率和土地生产率,是精耕细作技术体系的总目标。②③④符合题意,故选B项,①刀耕火种是原始社会的耕种方式,属于粗放型耕作,故排除。

30、

【答案】C

31、

【答案】(1)信息:美苏争霸(或两极格局)原因:美国综合国力强大;二战后苏联军事力量和政治地位空前提高;西欧国家衰落;美苏战时同盟破裂。

(2) 欧洲冷战:北约与华约的对抗;西德与东德的对立;马歇尔计划与经互会的对峙等。亚洲热战:朝鲜战争;越南战争。

(3)信息:两极格局解体;一超多强局面出现;美国的霸权主义政策受到诸强国的制约。表现:美国成为唯一的超级大国,极力构筑单极世界;欧洲一体化进程取得重大进展;日本谋求政治大国地位;俄罗斯经济状况好转,国际地位改善;中国综合国力增强,国际地位及影响日益提高;第三世界崛起等。

【解析】考查世界政治格局知识点。问题(1),图1是关于古巴导弹危机的漫画,反映是美苏争霸,两极格局,其因则从国际力量对比的变化来阐述。问题(2),考查两极格局(冷战)下的国际关系,即全面“冷战”、局部“热战”列举相关史实即可。问题(3),考查世界政治格局多极化趋势,从图2中反映俄英法对抗美国,反映政治格局多极化的趋势。

32、

【答案】(1)美洲开始沦为欧洲殖民地;促进了西欧资本主义的发展;促进了世界物产(或:文明)的交流和传播;世界市场开始出现,人类走向整体世界,促进了人类向工业文明的转型。(10分)或者:1.商业革命 2.价格革命 3.世界市场雏形出现 4.对欧洲资本主义国家的影响 5.被殖民地的影响

33、

【答案】(1)背景:西方文明的传播;传统农业发展存在严重弊端;清末新政的推行;实业救国思潮的影响。

措施:兴办近代农业教育;积极开展农业科学试验;设立农会。

(2)影响:促进了农业教育的发展;有利于农业技术的进步;推动了两江地区农业的近代转型。

【解析】(1)由材料“力主学习西方并躬身践行”“传统农业遭遇前所未有的挑战”可见西方文明的传播,传统农业发展存在严重弊端。“1907年”联系到清末新政的推行。由材料“中国农工实业要与外国抗衡”体现了实业救国思潮的影响。第二小问,由材料“倡设新式农业学堂”体现了兴办近代农业教育。由“江南植茶公所,茶叶试验和生产于一体”体现了积极开展农业科学试验。由“在江宁地区创立了类似的农会。”归纳为设立农会。

(2)兴办近代农业教育促进了农业教育的发展,积极开展农业科学试验有利于农业技术的进步。端方发展农业措施推动了两江地区农业的近代转型。

绝密★启用前

2020-2021学年度下学期期末考试高一历史试题

考试时间:90分钟

注意事项:

1. 答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2. 请将答案正确填写在答题卡上

评卷人 得分

一、单项选择(共30道题 每题2分 共60分)

1、《中苏友好同盟互助条约》的签订,其重要意义在于( )

A、冲破了帝国主义孤立、封锁中国的政策

B、标志着新中国外交政策的成熟

C、加强了中国同东欧社会主义国家之间的联系

D、为新中国的建设赢得了良好的国际环境

2、汉武帝时期实行盐铁官营,东汉虽设有盐铁官,但只负责征税,实行“纵民煮铸”的政策。盐铁政策的变化有助于( )

A.促进小农经济发展 B.豪强地主兼并土地

C.民营手工业的发展 D.中央集权制度强化

3、“你耕田来我织布,我挑水来你浇园。”这两句歌词反映的我国古代小农经济的基本特点不包括( )

A.自给自足 B.无需交纳赋税 C.男耕女织 D.一家一户为生产单位

4、“东周时期(公元前771-公元前256年)……是一个社会经济发生根本变革,从而决定而且永久地决定中国发展进程的时期。”这里“根本变革”的根本原因是( )

A.私有土地的出现 B.小农经济的产生

C.生产工具和耕作技术的进步 D.租佃关系的形成

5、截止2015年4月15日,申请成为亚洲基础设施投资银行(亚投行)意向创始成员国多达57个,申请国遍布全球五大洲,包含了英国、德国、法国、澳大利亚等发达国家。中国在亚投行的份额将占30%-40%,成为亚投行最大股东。这表明( )

A.多极化的世界进一步发展 B.美国超级大国地位的终结

C.布雷顿森林体系受到冲击 D.国际经济新格局已经形成

6、二战结束以来,世界已越来越被互联起来,科技、经济和政治革命正在铲平各种壁垒,世界经济去中心化、平坦化正在变为现实,一度形成的美、欧、日经济中心再度向新的力量结构转变。这一转变( )

A.促成大国竞相抱团局面出现 B.推动世界向多极化方向发展

C.使世界经济中心转移至东方 D.导致世界各国文明趋于一致

7、两极格局解体后,世界政治格局呈现出( )

A.单极化趋势 B.多极化趋势 C.一体化趋势 D.综合化趋势

8、1951年,美国总统杜鲁门发表演说称:“对日媾和是一种‘和解’的媾和——美国最关心的是保护日本不受侵略,同时希望日本也不威胁别国的安全。”美国这一政策

A.成为美国推行冷战政策的肇始 B.承认了美日是平等的伙伴关系

C.有利于提高战败后日本的国际地位 D.表明美国竭力避免新的世界大战

9、20世纪七八十年代,欧洲提出了在国际舞台上“用一个声音说话”,日本提出“日本要运用经济、技术力量,积极参与构筑国际新秩序。”这体现出( )

A. 两极格局被美日欧三足鼎立格局所取代 B. 世界经济区域一体化

C. 世界多极化趋势出现 D. 世界多极化格局形成

10、美国历史学家小施莱辛格曾这样评价尼克松—基辛格外交思想:“这对奇特的搭档使美国的外交政策甩掉了包袱,冲出了禁区,使全国的视线从意识形态转向了地缘政治,并且调整了美国政策以适应国际关系结构中的深刻变化。”下列选项能佐证这一观点的是( )

A.中国恢复在联合国合法席位 B.美国放弃了遏制中国的政策

C.中美两国正式建立外交关系 D.中美两国关系走向了正常化

11、下列农具最能反映春秋战国时期生产力发展水平的是( )

A. 骨耜 B. 石犁

C. 铁犁犁冠 D. 耧车

12、《走过对抗走向合作——纵论世纪之交的国际关系》描述“在国际社会多元化、多极化运行当中,由于相应条件与机制尚未完备,大国的影响与操纵还大。诸多矛盾依然存在,相应的冲突与动荡不可避免。”材料意在说明

A.大国肆意践踏国际准则干涉别国的内政 B.世界形势出现了和平与动荡并存的局面

C.世界经济朝着体系化和制度化方向发展 D.亚非拉发展中国家的力量正在不断加强

13、1960年,日、美修改1951年签订的军事条约,删除了原条约中驻日美军可以用于镇压日本内乱的条款,保留了原条约中美军驻扎日本、双方共同应对对日本领土上的任何一方的武力进攻等内容,签订了新的日美安全条约。这一条约的签订( )

A. 表明日美军事同盟受到削弱 B. 标志着亚太地区的力量对比改变

C. 反映出日本已经成为经济大国 D. 意味着美国在亚洲维持冷战政策

14、“一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线后面,坐落着中欧和东欧古国的都城……所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力范围之内……。”这段演说出自( )

A.斯大林 B.丘吉尔 C.杜鲁门 D.马歇尔

15、有学者在评论某事件时说,此事件后“台湾再也不是国家,从此‘中华民国’就在台湾变成‘代名词”’。此学者评论的事件是

A. 中华人民共和国政府的正式成立 B. 美国总统尼克松访问中国

C. 新中国在联合国合法席位的恢复 D. 中美正式建立了外交关系

16、“今是土之生五谷也,人善治之,则亩益数盆,一岁而再获之。”(《荀子·富国》)根据材料可以得出当时农业生产具有的特点是( )

A. 小农经济

B. 精耕细作

C. 铁犁牛耕

D. 自给自足

17、他一生有2000多项发明,被称为“发明大王”,他是 ( )

A.牛顿 B.达尔文 C.爱因斯坦 D.爱迪生

18、《齐民要术·序》中说到“舍本运末,贤者所非。日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。”此段话表明作者( )

A.提倡商品经济 B.要求贤者舍本逐末

C.认为工商并重 D.强调重农抑商

19、从西周时期的“普天之下,莫非王土”到战国时代的“废井田,开阡陌”直接反映了

A.封建王权的加强 B.西周政权被推翻

C.上层建筑发生变化 D.土地所有制发生变化

20、张之洞说:“臣愚以为华民所需外洋之物,必应悉行仿造,虽不尽断来源,亦可渐开风气。”这表明他主张

A.仿效西方政治制度 B兴办近代军事工业

C.创办近代民用工业 D.学习西方自然科学

21、我国某时期《人民日报》社论指出:组织军事化、行动战斗化、生活集体化成为群众性的行动,进一步提高了五亿农民的共产主义觉悟;公共食堂、幼儿园、托儿所、缝衣组、理发室、公共浴堂、幸福院、农业中学、红专学校等,把农民引向了更幸福的集体生活,进一步培养和锻炼着农民群众的集体主义理想。该社论反映出该时期( )

A.完全把农民生活纳入军事化轨道 B.一大二公

C.应对战争的需要 D.加强户籍管理的非常措施

22、洋务派所办的民用企业大多采取官督商办的方式,“官总其大纲,察其利弊”“所有盈亏,全归商人,与官无涉”“公家只取官利”。由此可见( )

A.官府对民用企业基本上自由放任

B.官府把持了民用企业的经营管理权

C.民用企业经营盈亏完全与官府无关

D.民用企业完全是个人所经营的企业

23、一首歌谣写到“稻米赶黄豆,黄豆像地瓜;芝麻赛玉米,玉米有人大;花生像山芋,山芋超冬瓜”这首歌谣应出现于( )

A.农业合作化时期 B.“大跃进”时期

C.“文化大革命”时期 D.改革开放时期

24、19世纪六七十年代,发昌机器厂和继昌隆缫丝厂先后创建。它们的共同点是( )

A.创建时投入资金少,都属于轻工企业

B.建立在沿海地区,都与对外贸易有关

C.创建于资本主义萌芽时期,都使用机器生产

D.创建者为洋务官僚,都属于近代企业

25、有学者认为,建国30年来党的各项事业在探索中的成就与挫折,为开创建设有中国特色社会主义道路提供了历史的经验与教训。以下对建国以来重大史实分析正确的是( )

A.“三大改造”——开始改变我国工业落后的面貌

B.“人民公社化运动”——生产力发展中追求高速度

C.“文化大革命”——“左”倾错误发展到“阶级斗争为纲”

D.“一边倒”——拒绝与西方国家建交

26、工业革命改变了世界历史发展的进程。它首先发生在

A.美国 B.法国 C.德国 D.英国

27、隋唐时期,商业发展的条件有( )

①政治统一 ②大运河开通 ③白银普遍流通 ④田庄经济的发展

A.①② B.②③ C.③④ D.①②③④

28、以下是不同时期三角贸易结构图。按其出现的时间先后顺序,排列正确的是( )

A.③①② B.①③② C.①②③ D.③②①

29、毛泽东曾经说过:“我看中国就是靠精耕细作吃饭。”下列哪些做法符合中国农业“精耕细作”的优良传统( )

①刀耕火种 ②江南地区稻麦兼种 ③使用翻车灌溉 ④使用曲辕犁

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②③④

30、马克思指出:美洲的发现,绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。这里的“活动场所”主要是指( )

A.资本 B.劳动 C.世界市场 D.资源

评卷人 得分

二、非选择题(共3道题 共40分)

31、(20分)第二次世界大战后到20世纪末,世界政治格局的变化令人瞩目。请你观察下列图片,结合所学知识回答问题。

图1(肯尼迪和赫鲁晓夫) 图2(两伊问题美国在运球)

(1)图1反映的历史信息是什么?(2分)造成这种局面的基本因素有哪些? (4分)

(2)有人认为在图1反映的局势下,“在欧洲是真正意义上的冷战,而在亚洲则充满了火药味。”请你结合所学知识给以说明。(5分)

(3)图2反映的历史信息是什么?(3分)根据图2并结合所学知识,谈谈你对世界多极化趋势表现的认识。(6分)

32、(10分)阅读材料,完成下列要求:

材料一 哥伦布发现美洲以及接踵而来的葡萄牙人、英国人、法国人等,通过对新土地的殖民和占有,与土著居民的接触、交往和融合,给欧洲人送去了新世界的文明,还使新旧大陆的物产得以交换和传播……没有美洲贡献的大量金银与物质财富,没有北美的自由移民垦殖区,西方资本主义的发展将会缓慢得多,英国也不可能成为发动工业革命的国家……东西两半球的不同文化圈的大汇合,加速了人类从传统农耕文明向现代工业文明转变的过程。

——黄邦和《通向现代世界的500年:哥伦布以来东西两半球汇合的世界影响》

依据材料一归纳新航路开辟的影响。(10分)

33、 (10分)阅读材料,完成下列要求。

材料 端方(1861-1911年),清末大臣。端方任职两江总督期间(1906-1909年)、力主学习西方井躬身践行。近代以来,两江地区发达的传统农业遭遇前所未有的挑战。而对西方日新月异的现代农业科技,两江地区的农民依旧不思改良。

为了改变两江农民的知识结构,使其掌握现代化的农业科技,瑞方在两江地区大力倡设新式农业学堂。在他看来,中国农工实业要与外国抗衡,就必须学习西方的先进生产技术,派遣留学是学习西方的一条直接而有效的途径,“能多派一人必能得一人之益、能早派一日必能收一日之功”。1907年,在端方的支持下,江南商务局在南京紫金山麓设立了江南植茶公所,茶叶试验和生产于一体。宝山县县令提出捐廉开办试验场也得到了端方的认可。同年,瑞方还专门派人到保定府调查农会章程,借鉴保定农会的经验,并以其为蓝本在江宁地区创立了类似的农会。

——摘编自胡茂胜、杨虎《端方与清末两江农业的近代转型》

(1)根据材料并结合所学知识,概括端方在两江地区发展农业的背景和主要措施。(7分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析端方发展农业措施的影响。(3分)

绝密★启用前

2020-2021学年度下学期期末考试高一历史试题

考试时间:90分钟

1、

【答案】A

2、

【答案】C

【解析】东汉放宽盐铁官营的经济政策,有利于盐铁相关民营手工业的发展,故C正确;材料中经济政策的变化与土地的集中无直接关联,故B错误;材料体现了国家对手工业和商业的政策,与小农经济无直接关联,故A错误;材料中盐铁官营的经济政策的松动与中央和地方的关系无关,故D错误。

3、

【答案】B

【解析】注意提问的是不包括,本题属于材料分析型的选择题,“你耕田来我织布,我挑水来你浇园。”这首歌词并没有提到赋税,B是明显错误的,此外自耕农是国家赋税徭役的主要承担者,答案选B。

4、

【答案】C

【解析】

5、

【答案】A

【解析】

6、

【答案】B

【解析】材料“铲平各种壁垒”“世界经济去中心化、平坦化”是指国际力量的多元化这体现了世界向多极化发展这一趋势,故选B项。A、C两项由材料均体现不出世界文明呈现出多元化,而不是“趋于一致”,D项叙述错误。

7、

【答案】B

【解析】

8、

【答案】C

【解析】1947年杜鲁门主义出台,标志着冷战的开始,A项排除;B项和D项中“美日是平等关系”、“世界大战”材料并没有涉及,排除;由材料信息“保护日本不受侵略”可知美国对日政策有利于提高战败后日本的国际地位,答案为C。

9、

【答案】C

【解析】本题可用排除法。两极格局解体以苏联解体为标志,1991年,故A项排除;随着欧共体、北美自由贸易区等区域集团组织的出现,推动世界经济朝着区域集团化方向发展,B项排除;当今世界的格局并未明朗,多极化趋势加强,故D项表述错误。

10、

【答案】D

【解析】

11、

【答案】C

【解析】根据所学可知,春秋战国时期,铁犁牛耕的出现极大地推动了社会生产力,选项C正确;骨耜、石犁出现于春秋战国之前,排除A、B;耧车是西汉时期成就,排除D。

【点睛】解题关键是对中国古代不同时期主要农业工具的了解。

12、

【答案】B

【解析】本题考查两极格局瓦解后的世界局势。“大国肆意践踏国际准则干涉别国的内政”不符合两极格局瓦解后的世界局势,故A项错误;材料中“在国际社会多元化、多极化运行当中,由于相应条件与机制尚未完备,大国的影响与操纵还大。诸多矛盾依然存在,相应的冲突与动荡不可避免”说明两极格局瓦解后,由于诸多因素的影响,所以世界局势呈现出和平与动荡并存的局面,故B项正确;材料描述的是世界政治局势的演变,不是世界经济,故C项错误;材料中未涉及亚非拉发展中国家的发展,故D项错误,故选B。

13、

【答案】D

【解析】试题分析:结合所学知识,解读材料信息,1951年签订军事条约的修改,并不能说明美日军事同盟就削弱了,A项错误。B项材料无从体现,排除。C项属于无关项,排除。透过现象看本质,美国对日政策的改变是出于其美苏冷战战略的需要,D项表述符合史实和题意,正确。

考点:第二次世界大战后世界政治格局的演变·美苏冷战·美国的对日政策

14、

【答案】B

【解析】

15、

【答案】C

【解析】随着新中国在联合国合法席位的恢复台湾不再是成员国,台湾再也不是国家,即选C是符合题意的,正确;材料反映的是新中国在联合国合法席位的恢复而非中华人民共和国政府的正式成立、美国总统尼克松访问中国以及中美正式建立了外交关系,故本题只有选C。

16、

【答案】B

【解析】

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,旨在考查中国古代农业的耕作技术。“人善治之,则亩数盆,一岁而再获之”是强调通过“人力”提高土地的利用率,即通过精耕细作提高单位面积产量,B项正确。A、C、D三项在材料中没有体现。

考点:古代中国的经济·农业的主要耕作方式·精耕细作

17、

【答案】D

【解析】

试题分析:本题考察学生对基础知识的识记能力,第二次工业革命是以电力的发明和使用为标志的,人们进入了电气时代,和电有关的发明创造也是多种多样,如电灯,电话,电车,发电机等等,二和发明有关的人物是爱迪生,题目中A项是力学的集大成者,著名的牛顿三定律是其杰作,B项是进化论的代表人物,C项在物理学方面贡献较大,时空论是其主要成就,本题选D。

18、

【答案】D

【解析】

19、

【答案】D

【解析】本题考查农业的主要耕作方式和土地制度。“普天之下,莫非王土”反映的是一种商周时期的土地国有制度,“废井田,开阡陌”反映的则是井田制的废除,对土地私有制的肯定,D项符合题意,正确;A、B、C三项均排除。

20、

【答案】C

【解析】张之洞属洋务派的代表人物,主张学习西方,但材料中并没有涉及到西方政治制度,A不对。只是“华民所需外洋之物,必应悉行仿造”,所以知道是在清朝被迫开放以后,中国普通老百姓需要的日常生活用品来自国外,所以应该是民用产品,B不对,D项自然科学比较模糊,不是很切实。故选C

21、

【答案】B

【解析】“集体生活”等字眼体现的是一大二公的人民公社化,所以社论反映出该时期的一大二公,选B是符合题意的,正确;人民公社化并未完全把农民生活纳入军事化轨道,选项A不合史实,不符合题意,排除;人民公社并非应对战争的需要才产生的,也和加强户籍管理无直接关联,所以选项C、D不符合题意,排除;故本题选B。

22、

【答案】A

【解析】

23

【答案】B

【解析】本题考查的是“大跃进”运动。上述歌谣应出现于“大跃进”时期,是浮夸风的体现,故选B。

24、

【答案】B

【解析】

25、

【答案】C

【解析】此题考查的是对建国以来重大历史事件的理解。根据题干提供的信息和所学史实一五计划——开始改变我国工业落后的面貌;大跃进——生产力发展中追求高速度;“一边倒”不是拒绝与西方国家建交,而是指中国政府在外交上不致于孤立的一种策略。

26、

【答案】D

【解析】

27、

【答案】A

【解析】明朝时期白银普遍流通;田庄经济的发展不利于商业发展。

28、

【答案】A

【解析】新航路开辟打破了世界相对孤立的状态,欧洲商人开始直接同世界各地建立商业联系,即③出现最早;在殖民扩张掠夺的过程中,美洲土著居民惨遭屠杀,因此推动了“黑奴贸易”的盛行,即①紧随其后;美国与印度、中国之间进行贸易在19世纪以后开始兴起。故选A。

29、

【答案】B

【解析】中国古代农业发展中历来重视精耕细作,铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础。提高土地利用率和土地生产率,是精耕细作技术体系的总目标。②③④符合题意,故选B项,①刀耕火种是原始社会的耕种方式,属于粗放型耕作,故排除。

30、

【答案】C

31、

【答案】(1)信息:美苏争霸(或两极格局)原因:美国综合国力强大;二战后苏联军事力量和政治地位空前提高;西欧国家衰落;美苏战时同盟破裂。

(2) 欧洲冷战:北约与华约的对抗;西德与东德的对立;马歇尔计划与经互会的对峙等。亚洲热战:朝鲜战争;越南战争。

(3)信息:两极格局解体;一超多强局面出现;美国的霸权主义政策受到诸强国的制约。表现:美国成为唯一的超级大国,极力构筑单极世界;欧洲一体化进程取得重大进展;日本谋求政治大国地位;俄罗斯经济状况好转,国际地位改善;中国综合国力增强,国际地位及影响日益提高;第三世界崛起等。

【解析】考查世界政治格局知识点。问题(1),图1是关于古巴导弹危机的漫画,反映是美苏争霸,两极格局,其因则从国际力量对比的变化来阐述。问题(2),考查两极格局(冷战)下的国际关系,即全面“冷战”、局部“热战”列举相关史实即可。问题(3),考查世界政治格局多极化趋势,从图2中反映俄英法对抗美国,反映政治格局多极化的趋势。

32、

【答案】(1)美洲开始沦为欧洲殖民地;促进了西欧资本主义的发展;促进了世界物产(或:文明)的交流和传播;世界市场开始出现,人类走向整体世界,促进了人类向工业文明的转型。(10分)或者:1.商业革命 2.价格革命 3.世界市场雏形出现 4.对欧洲资本主义国家的影响 5.被殖民地的影响

33、

【答案】(1)背景:西方文明的传播;传统农业发展存在严重弊端;清末新政的推行;实业救国思潮的影响。

措施:兴办近代农业教育;积极开展农业科学试验;设立农会。

(2)影响:促进了农业教育的发展;有利于农业技术的进步;推动了两江地区农业的近代转型。

【解析】(1)由材料“力主学习西方并躬身践行”“传统农业遭遇前所未有的挑战”可见西方文明的传播,传统农业发展存在严重弊端。“1907年”联系到清末新政的推行。由材料“中国农工实业要与外国抗衡”体现了实业救国思潮的影响。第二小问,由材料“倡设新式农业学堂”体现了兴办近代农业教育。由“江南植茶公所,茶叶试验和生产于一体”体现了积极开展农业科学试验。由“在江宁地区创立了类似的农会。”归纳为设立农会。

(2)兴办近代农业教育促进了农业教育的发展,积极开展农业科学试验有利于农业技术的进步。端方发展农业措施推动了两江地区农业的近代转型。

同课章节目录