八年级历史部编版下册第五、六单元达标测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 八年级历史部编版下册第五、六单元达标测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1020.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-13 15:27:17 | ||

图片预览

文档简介

第五、六单元达标测试卷

一、选择题(每小题3分,共45分)

1.军种是军队在其组成上,依据主要作战领域、使命和武器装备所划分的基本种类。中华人民共和国成立前后,中国人民解放军新建的军种是( )

①陆军 ②海军 ③空军 ④第二炮兵部队

A.①②③④ B.②③④

C.②③ D.③④

2.2015年12月31日,中央军委举行仪式,以原第二炮兵部队为主组建的战略核打击力量正式命名为“中国人民解放军火箭军”,并授予军旗。从“二炮”到“火箭军”的发展历程见证了( )

A.中国核力量的发展历程 B.中国炮兵建设的巨大成就

C.中国陆军的发展进步 D.我国跨入了核大国俱乐部

3.20世纪80年代,我国完成解放军裁减员额100万的工作;当今,习近平主席宣布中国将再裁减军队员额30万,裁减员额省下来的“人头费”,可以用于更新装备。我国多次裁军主要是因为( )

A.我国军队人数过多,“人头费”太重

B.国家经济实力不够

C.加强军队的科技力量,提高战斗力

D.我国的国防实力已经很强大

4.“20世纪70年代,中国一步步打开了西方世界的封锁,为国家发展开拓了新的空间”。为国家发展最早“开拓了新的空间”的事件是( )

A.中国重返联合国 B.中美建交

C.中日建交 D.中国加入上海合作组织

5.孔子曾提出过“君子和而不同”的思想,意思是“和谐而又不千篇一律,不同而又不互相冲突”,运用这种思想处理不同社会制度国家间关系并取得成功的最典型范例是( )

A.万隆会议的圆满成功 B.抗美援朝的胜利

C.和平共处五项原则的提出 D.与苏联建交

6.为深切缅怀他为党、人民、国家和人民军队建立的卓著功勋,某校拟举办主题演讲活动。下面是一篇演讲稿的提纲,请你审读,找出不正确的地方( )

A.提出和平共处五项原则,被越来越多的国家接受

B.参加亚非会议,加强了同亚非各国的团结与合作

C.提出“求同存异”的方针,助力万隆会议圆满成功

D.提出“一国两制”构想,助力祖国统一

7.《剑桥中华人民共和国史》评论说:“在1955年的一次国际会议上,周恩来利用了他个人的巨大魅力和外交机敏逐渐减弱了那些怀疑共产主义的领导人的敌对情绪。”在这次会议上,周恩来的“外交机敏”指的是( )

A.提出“求同存异”的方针 B.提出和平共处五项原则

C.提出独立自主的和平外交政策 D.提出多元外交方针

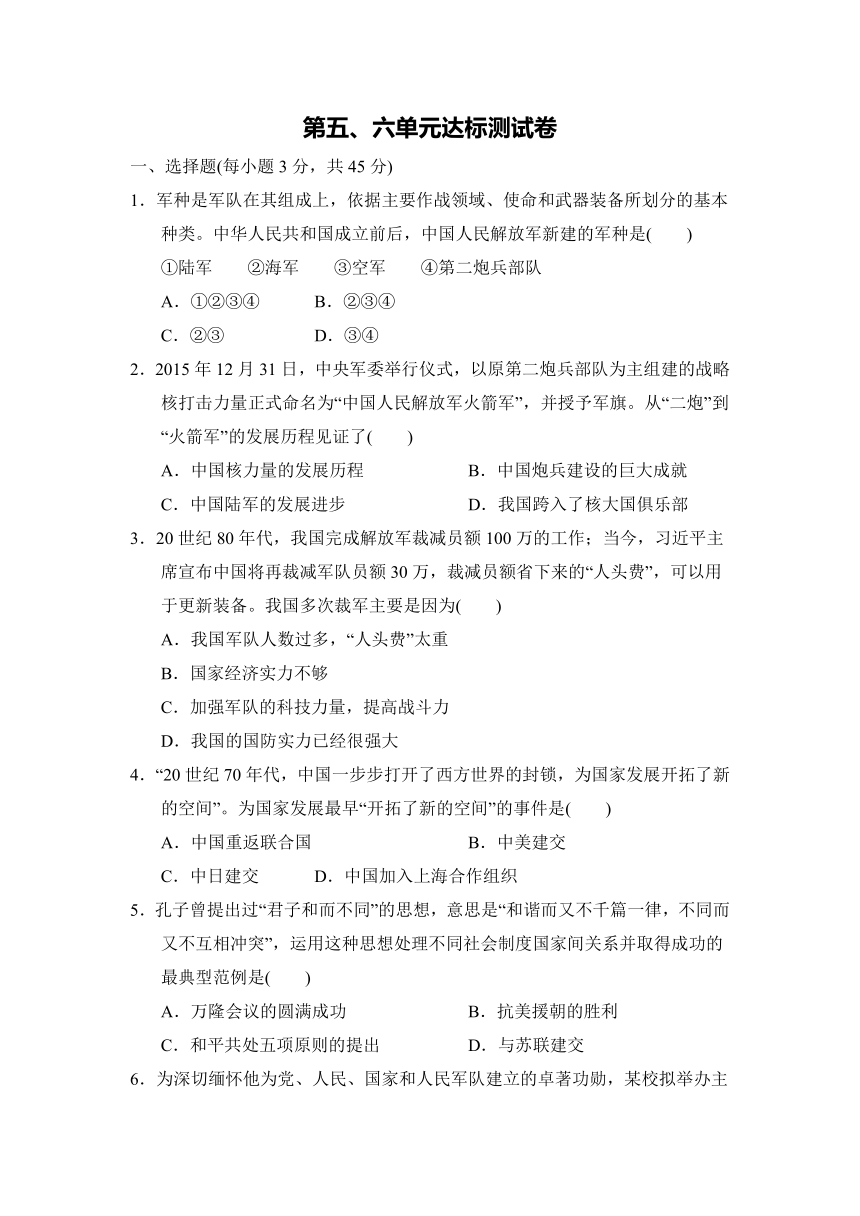

8.观察“历届联合国大会讨论恢复中国在联合国的合法权利支持中国票数增长示意图”,对此图解读不正确的一项是( )

A.中国逐步打破帝国主义国家的外交孤立

B.恢复中国在联合国的合法席位是大势所趋

C.中美关系走向正常化扩大了中国的国际影响力

D.中国的综合国力不断增强

9.1972年,中美《联合公报》发表以后,中美关系得到改善,同时也推动了中国与西欧、日本关系的改善。中国领导人出国访问,看到国外的世界跟我们原来想的是不一样的,眼界一下子就开阔了。中国与世界接轨,引起了国人对国内政治和体制改革的思考。这对后来中国进行的改革开放起到了一定的推动作用。上述材料反映的是( )

A.中美关系改善的背景 B.中美关系改善的影响

C.中美关系改善的进程 D.中美关系改善的关键人物

10.G20峰会、APEC会议、金砖国家领导人会晤、上海合作组织峰会……这些活动反映了( )

①和平与发展是当今世界的时代主题

②国际社会合作不断加强

③各国消除了矛盾并形成利益共同体

④中国正在成为世界的主导力量

A.②③ B.①④ C.①② D.②④

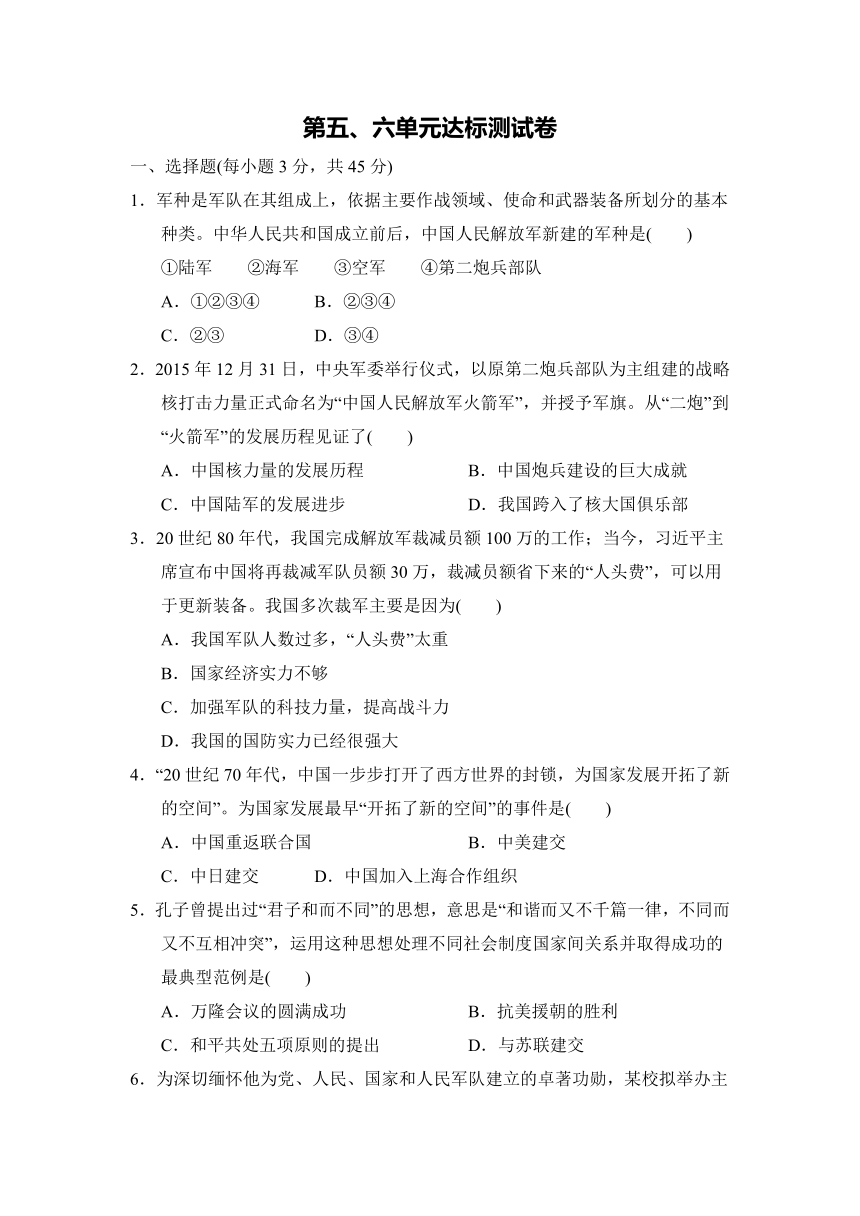

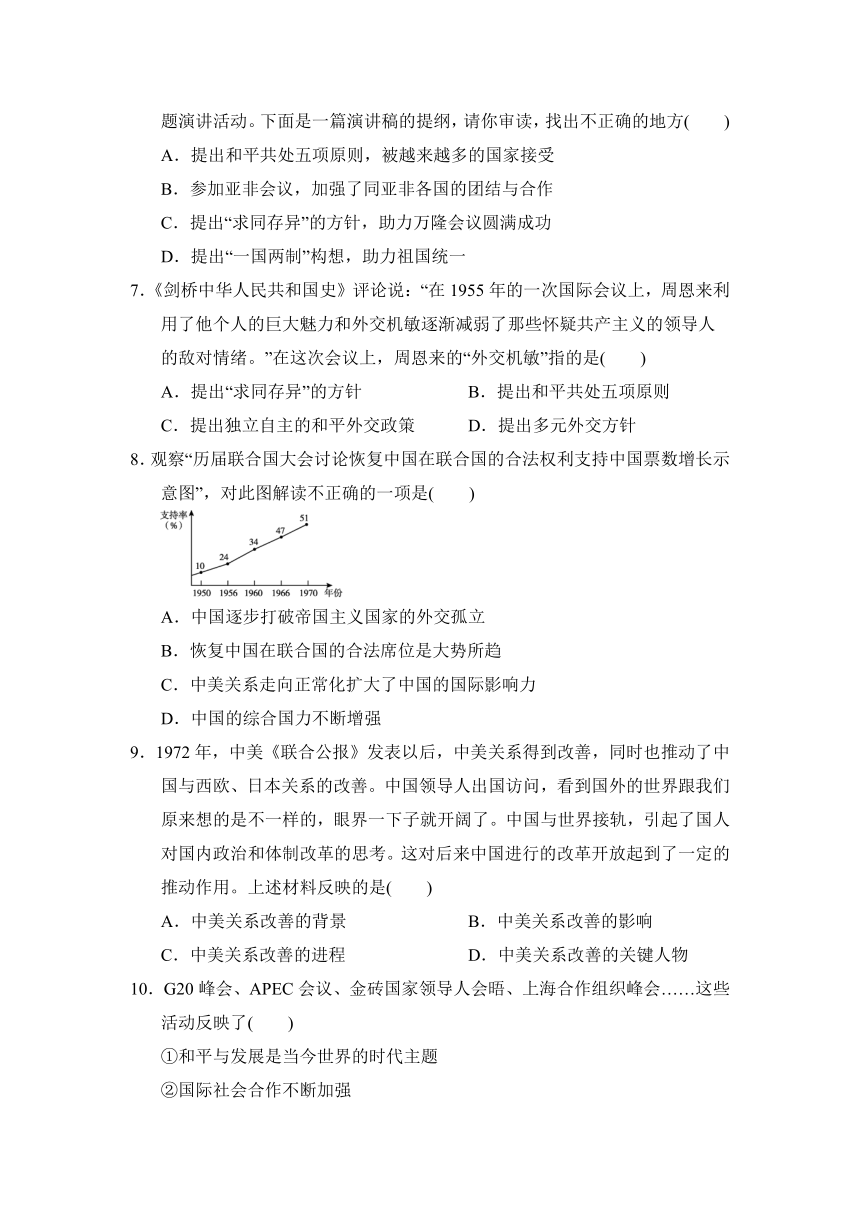

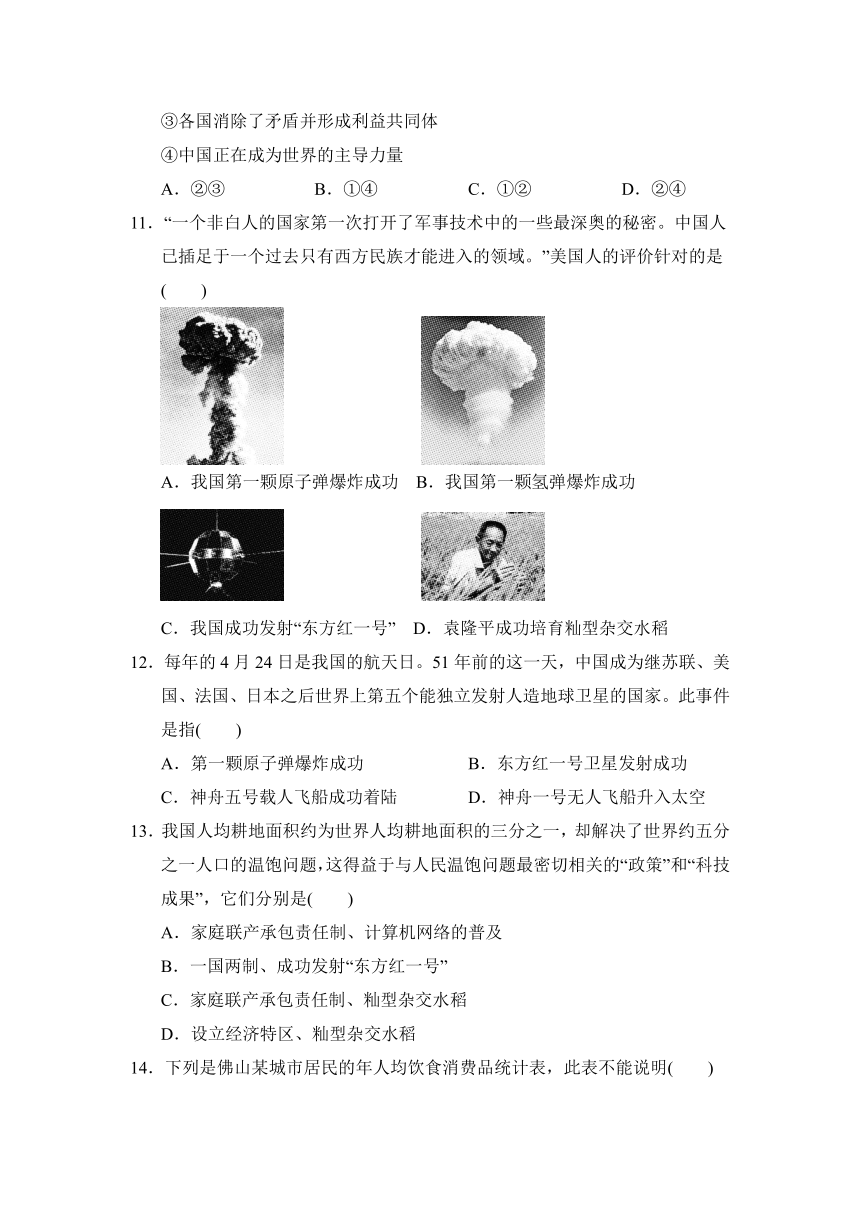

11.“一个非白人的国家第一次打开了军事技术中的一些最深奥的秘密。中国人已插足于一个过去只有西方民族才能进入的领域。”美国人的评价针对的是( )

A.我国第一颗原子弹爆炸成功 B.我国第一颗氢弹爆炸成功

C.我国成功发射“东方红一号” D.袁隆平成功培育籼型杂交水稻

12.每年的4月24日是我国的航天日。51年前的这一天,中国成为继苏联、美国、法国、日本之后世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。此事件是指( )

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.东方红一号卫星发射成功

C.神舟五号载人飞船成功着陆 D.神舟一号无人飞船升入太空

13.我国人均耕地面积约为世界人均耕地面积的三分之一,却解决了世界约五分之一人口的温饱问题,这得益于与人民温饱问题最密切相关的“政策”和“科技成果”,它们分别是( )

A.家庭联产承包责任制、计算机网络的普及

B.一国两制、成功发射“东方红一号”

C.家庭联产承包责任制、籼型杂交水稻

D.设立经济特区、籼型杂交水稻

14.下列是佛山某城市居民的年人均饮食消费品统计表,此表不能说明( )

(单位:千克)

时间 粮食 肉类 禽类 奶类

1978年 123.6 19.2 1 6.5

1996年 73.5 32.8 10.7 21.4

A.民众的主食消费减少,副食品消费增加

B.生活水平提高,导致食品消费发生变化

C.改革开放,人们的生活状况进一步改善

D.由于物价上涨,人们减少了粮食消费

15.改革开放以来,我国的交通条件有了明显的改善,开私家车的人也越来越多,使得城市道路交通时常出现堵塞。你认为解决这一问题的根本出路在于( )

A.优先发展公交事业 B.加强交通管理

C.减少汽车数量 D.发展道路、轨道交通等

二、非选择题(16题15分,17题18分,18题22分,共55分)

16.巩固的国防是维护国家安全统一和全面建成小康社会的重要保障;建立巩固的国防是我国现代化建设的战略任务。阅读下列材料,完成探究任务。

材料一 这次成功的试验,标志着我国国防现代化进入了一个新的阶段。这对美帝国主义核垄断、核讹诈的政策是一个有力的打击,对全世界一切爱好和平的人民是一个极大的鼓舞。

——中共中央、国务院为第一颗原子弹爆炸成功向试验现场发的贺电

材料二 中国发展核武器,是为了防御……中国在任何时候、任何情况下,都不会首先使用核武器。

——中华人民共和国政府声明

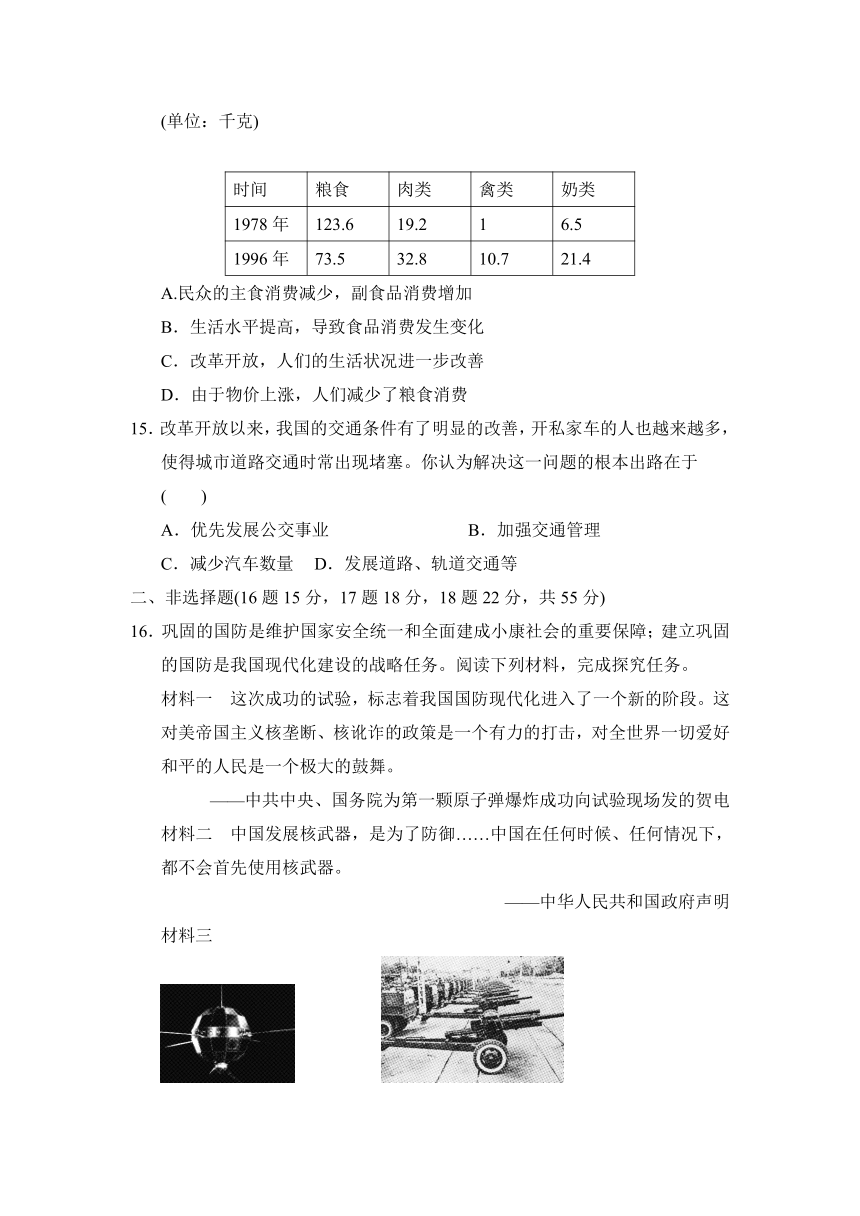

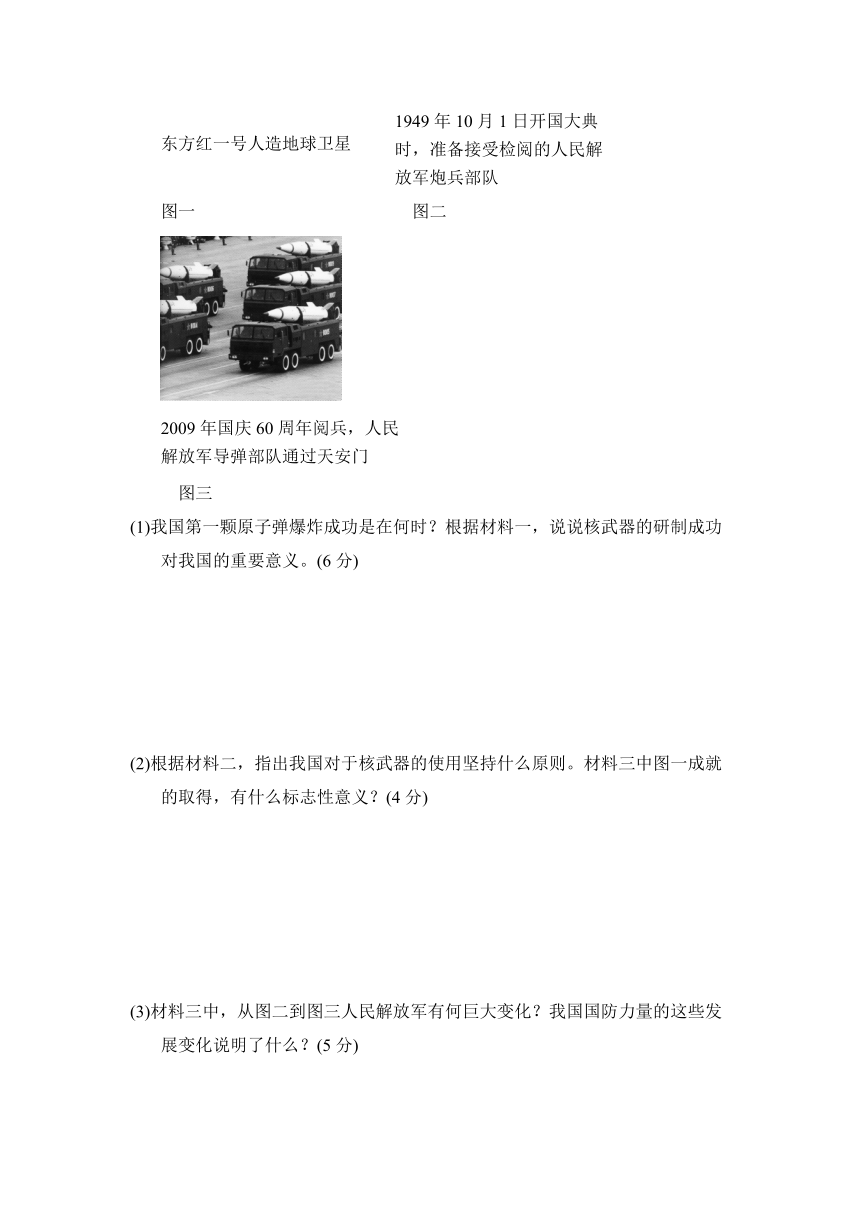

材料三

图一 图二

图三

(1)我国第一颗原子弹爆炸成功是在何时?根据材料一,说说核武器的研制成功对我国的重要意义。(6分)

(2)根据材料二,指出我国对于核武器的使用坚持什么原则。材料三中图一成就的取得,有什么标志性意义?(4分)

(3)材料三中,从图二到图三人民解放军有何巨大变化?我国国防力量的这些发展变化说明了什么?(5分)

17.国家主席习近平出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式,强调坚持以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神……将“一带一路”建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路,迈向更加美好的明天。阅读下列材料,回答问题。

材料一 本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。

材料二 20世纪50年代,中华人民共和国积极同邻近国家和新兴独立国家发展友好关系,参加了一系列外交活动并产生了积极的影响,国际政治舞台开始有了“中国声音”,中国的国际地位大大提高。

材料三 如图20世纪70年代“梅开三度”。

(1)根据材料一,指出中华人民共和国成立以后我国奉行怎样的外交政策。(2分)

(2)结合所学知识,列举材料二中20世纪50年代国际舞台上的“中国声音”。(4分)

(3)材料三中,20世纪70年代“梅开三度”的外交事件中,最后一个是什么事件?中国正式步入国际舞台是指哪一个历史事件?(4分)

(4)综合上述中国的外交成就以及习总书记在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的讲话,你认为在对外交往的过程中我们应该怎样做才能更好地屹立于世界民族之林?(8分)

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一 20世纪五六十年代是极不寻常的时期。当时面对严峻的国际形势,为抵制帝国主义的武力威胁和核讹诈,中共中央审时度势,果断决定研制“两弹一星”。

材料二 原子弹研制时,十多人只有几台运算能力每秒几百次的老式电子计算机,常常要用算盘进行复杂的原子理论计算。有时验算个数据,加班加点也要一个多月时间。粮食和副食品的供应也奇缺,邓稼先和战友们常常忍饥挨饿坚持工作……

材料三 “喜看稻菽千重浪,要数风流是此翁。”此翁淡泊于名利,专注于田畴,以一粒种子改变了世界,让人们远离饥饿。

材料四 青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

——感动中国人物屠呦呦颁奖辞

(1)20世纪五六十年代,中美关系处于怎样的状态?材料一中的“两弹一星”指什么?根据材料一,分析我国研制原子弹的原因。(8分)

(2)从材料二中可以看出,为了成功爆炸第一颗原子弹,邓稼先和战友们克服了哪些方面的困难?(4分)

(3)材料三中的“此翁”指的是谁?他的科研成果是什么?材料四中提炼出青蒿素的科学家是谁?(6分)

(4)通过对以上问题的探究,你觉得中华人民共和国成立后几代科学家身上有哪些可贵精神值得我们传承与弘扬?(4分)

答案

一、1.C 点拨:中华人民共和国成立前夕,中国人民解放军第一支海军部队——华东军区海军建立。中华人民共和国成立后,又建立了东海、南海和北海舰队。人民空军是在陆军的基础上于1949年11月建立起来的。中华人民共和国成立前后,中国人民解放军新建的军种是海军和空军。第二炮兵部队是1966年建立的新兵种,而不是新军种,可排除。

2.A 点拨:导弹部队是现代化军队中不可缺少的,它主要担负核反击任务。1966年中国组建战略导弹部队,并将其命名为第二炮兵部队。它的组建加强了中华人民共和国的国防建设,使中国人民解放军从此走上了科技强军的道路。2015年12月31日,中央军委举行仪式,将第二炮兵部队正式命名为“中国人民解放军火箭军”。从“二炮”到“火箭军”的发展历程见证了中国核力量的发展历程。

3.C 点拨:根据题干材料中“裁减员额省下来的‘人头费’,可以用于更新装备”可知,适度减少部队人员数量,使部队规模更趋精干;注重提高装备质量,使部队建设的科技含量明显增大,在精兵之路上迈出新的步伐。故C符合题意,A、B、D与材料不符,排除。

4.A 点拨:根据所学知识可知,1971年中华人民共和国在第26届联合国大会上恢复了联合国的合法席位,打破了西方资本主义国家对我国的政治孤立和封锁;中美建交时间是1979年;中日建交时间是1972年,均不符合题干中的“最早”。中国加入上海合作组织是在2001年,与材料中的时间“20世纪70年代”不符。故选A。

5.A 点拨:据“君子和而不同”并结合所学可知,在万隆会议上,周恩来总理针对帝国主义破坏会议的阴谋和各国间的矛盾分歧,提出了“求同存异”的方针,得到了与会亚非各国领导人的一致赞同。故选A。

6.D

7.A

8.C 点拨:据示意图可知,此图反映的是1970年以前历届联合国大会讨论恢复中国在联合国的合法权利支持中国票数增长情况,中美关系开始走向正常化是1972年尼克松访华,故题干图片与中美关系走向正常化无关。此图中票数增长说明中国逐步打破帝国主义国家的外交孤立,恢复中国在联合国的合法席位是大势所趋。中国的综合国力不断增强促进了这一局面的出现。

9.B 点拨:从题干中“推动了”“引起了”“推动作用”可以看出,中美关系的改善,促进了中国与西方国家关系的改善,同时使中国领导人认清了与发达国家的差距,开阔了眼界。这是中美关系改善的影响。

10.C 点拨:根据题干材料并结合所学可知,“G20峰会、APEC会议、金砖国家领导人会晤、上海合作组织峰会……”这些活动反映了和平与发展是当今世界的时代主题,国际社会合作不断加强,①②符合题意;③“消除了矛盾”表述错误;中国是世界上最大的发展中国家,还不会成为世界的主导力量,④错误。

11.A 点拨:根据题干材料中的“军事技术”,可排除D。根据题干材料中的“第一次”“只有西方民族才能进入的领域”,结合所学知识可知,1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功,打破了帝国主义的核垄断。B发生于1967年,C发生于1970年,均晚于A,可排除。

12.B

13.C 点拨:根据所学可知,农村逐步实行以家庭联产承包为主的责任制,农业生产得到大力发展,农村开始富裕起来。袁隆平于1973年在世界上首次培育成功籼型杂交水稻,它被称为“东方魔稻”。该政策和科技成果的应用,解决了世界约五分之一人口的温饱问题。

14.D 点拨:仔细分析图表信息可知,1978年至1996年,我国实行改革开放后,人均粮食(主食)消费减少,人均肉类、禽类和奶类(副食品)消费都有了大幅度的提升,可以看出改革开放后,人们的生活状况进一步改善,而不是由于物价上涨减少了粮食消费。

15.D 点拨:依据所学知识可知,为了缓解交通堵塞问题,国家正投入大量的资金,大力进行城市道路建设,发展轨道交通,以期从根本上改善城市交通状况,D符合题意。

二、16.(1)1964年10月16日。 标志着我国国防现代化进入了一个新的阶段,打破了当时有核大国的核垄断。

(2)不会首先使用核武器。 我国因此成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

(3)人民解放军装备的现代化水平有了很大提高。 说明我国国防建设取得了巨大成就(我国国防建设走上了一条科技强军之路)。

17.(1)独立自主的和平外交政策。

(2)①1953年,周恩来在接见印度代表团时,首次提出和平共处五项原则。

②1955年,周恩来在万隆会议上提出“求同存异”的方针。

(3)中美正式建立外交关系。 中国重返联合国。

(4)奉行独立自主的和平外交政策;坚持和平共处五项原则;加强国际交流与合作;增强综合国力,提高国际地位。

18.(1)敌对(或敌视)。 核弹、导弹、人造地球卫星。

为了打破帝国主义的核垄断,粉碎帝国主义的核威胁,加强中国的国防力量。

(2)生活困难、科技条件(或工作条件)困难。

(3)袁隆平。 籼型杂交水稻。 屠呦呦。

(4)自力更生、艰苦奋斗、勇于拼搏、坚持不懈、为国争光等精神。

一、选择题(每小题3分,共45分)

1.军种是军队在其组成上,依据主要作战领域、使命和武器装备所划分的基本种类。中华人民共和国成立前后,中国人民解放军新建的军种是( )

①陆军 ②海军 ③空军 ④第二炮兵部队

A.①②③④ B.②③④

C.②③ D.③④

2.2015年12月31日,中央军委举行仪式,以原第二炮兵部队为主组建的战略核打击力量正式命名为“中国人民解放军火箭军”,并授予军旗。从“二炮”到“火箭军”的发展历程见证了( )

A.中国核力量的发展历程 B.中国炮兵建设的巨大成就

C.中国陆军的发展进步 D.我国跨入了核大国俱乐部

3.20世纪80年代,我国完成解放军裁减员额100万的工作;当今,习近平主席宣布中国将再裁减军队员额30万,裁减员额省下来的“人头费”,可以用于更新装备。我国多次裁军主要是因为( )

A.我国军队人数过多,“人头费”太重

B.国家经济实力不够

C.加强军队的科技力量,提高战斗力

D.我国的国防实力已经很强大

4.“20世纪70年代,中国一步步打开了西方世界的封锁,为国家发展开拓了新的空间”。为国家发展最早“开拓了新的空间”的事件是( )

A.中国重返联合国 B.中美建交

C.中日建交 D.中国加入上海合作组织

5.孔子曾提出过“君子和而不同”的思想,意思是“和谐而又不千篇一律,不同而又不互相冲突”,运用这种思想处理不同社会制度国家间关系并取得成功的最典型范例是( )

A.万隆会议的圆满成功 B.抗美援朝的胜利

C.和平共处五项原则的提出 D.与苏联建交

6.为深切缅怀他为党、人民、国家和人民军队建立的卓著功勋,某校拟举办主题演讲活动。下面是一篇演讲稿的提纲,请你审读,找出不正确的地方( )

A.提出和平共处五项原则,被越来越多的国家接受

B.参加亚非会议,加强了同亚非各国的团结与合作

C.提出“求同存异”的方针,助力万隆会议圆满成功

D.提出“一国两制”构想,助力祖国统一

7.《剑桥中华人民共和国史》评论说:“在1955年的一次国际会议上,周恩来利用了他个人的巨大魅力和外交机敏逐渐减弱了那些怀疑共产主义的领导人的敌对情绪。”在这次会议上,周恩来的“外交机敏”指的是( )

A.提出“求同存异”的方针 B.提出和平共处五项原则

C.提出独立自主的和平外交政策 D.提出多元外交方针

8.观察“历届联合国大会讨论恢复中国在联合国的合法权利支持中国票数增长示意图”,对此图解读不正确的一项是( )

A.中国逐步打破帝国主义国家的外交孤立

B.恢复中国在联合国的合法席位是大势所趋

C.中美关系走向正常化扩大了中国的国际影响力

D.中国的综合国力不断增强

9.1972年,中美《联合公报》发表以后,中美关系得到改善,同时也推动了中国与西欧、日本关系的改善。中国领导人出国访问,看到国外的世界跟我们原来想的是不一样的,眼界一下子就开阔了。中国与世界接轨,引起了国人对国内政治和体制改革的思考。这对后来中国进行的改革开放起到了一定的推动作用。上述材料反映的是( )

A.中美关系改善的背景 B.中美关系改善的影响

C.中美关系改善的进程 D.中美关系改善的关键人物

10.G20峰会、APEC会议、金砖国家领导人会晤、上海合作组织峰会……这些活动反映了( )

①和平与发展是当今世界的时代主题

②国际社会合作不断加强

③各国消除了矛盾并形成利益共同体

④中国正在成为世界的主导力量

A.②③ B.①④ C.①② D.②④

11.“一个非白人的国家第一次打开了军事技术中的一些最深奥的秘密。中国人已插足于一个过去只有西方民族才能进入的领域。”美国人的评价针对的是( )

A.我国第一颗原子弹爆炸成功 B.我国第一颗氢弹爆炸成功

C.我国成功发射“东方红一号” D.袁隆平成功培育籼型杂交水稻

12.每年的4月24日是我国的航天日。51年前的这一天,中国成为继苏联、美国、法国、日本之后世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。此事件是指( )

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.东方红一号卫星发射成功

C.神舟五号载人飞船成功着陆 D.神舟一号无人飞船升入太空

13.我国人均耕地面积约为世界人均耕地面积的三分之一,却解决了世界约五分之一人口的温饱问题,这得益于与人民温饱问题最密切相关的“政策”和“科技成果”,它们分别是( )

A.家庭联产承包责任制、计算机网络的普及

B.一国两制、成功发射“东方红一号”

C.家庭联产承包责任制、籼型杂交水稻

D.设立经济特区、籼型杂交水稻

14.下列是佛山某城市居民的年人均饮食消费品统计表,此表不能说明( )

(单位:千克)

时间 粮食 肉类 禽类 奶类

1978年 123.6 19.2 1 6.5

1996年 73.5 32.8 10.7 21.4

A.民众的主食消费减少,副食品消费增加

B.生活水平提高,导致食品消费发生变化

C.改革开放,人们的生活状况进一步改善

D.由于物价上涨,人们减少了粮食消费

15.改革开放以来,我国的交通条件有了明显的改善,开私家车的人也越来越多,使得城市道路交通时常出现堵塞。你认为解决这一问题的根本出路在于( )

A.优先发展公交事业 B.加强交通管理

C.减少汽车数量 D.发展道路、轨道交通等

二、非选择题(16题15分,17题18分,18题22分,共55分)

16.巩固的国防是维护国家安全统一和全面建成小康社会的重要保障;建立巩固的国防是我国现代化建设的战略任务。阅读下列材料,完成探究任务。

材料一 这次成功的试验,标志着我国国防现代化进入了一个新的阶段。这对美帝国主义核垄断、核讹诈的政策是一个有力的打击,对全世界一切爱好和平的人民是一个极大的鼓舞。

——中共中央、国务院为第一颗原子弹爆炸成功向试验现场发的贺电

材料二 中国发展核武器,是为了防御……中国在任何时候、任何情况下,都不会首先使用核武器。

——中华人民共和国政府声明

材料三

图一 图二

图三

(1)我国第一颗原子弹爆炸成功是在何时?根据材料一,说说核武器的研制成功对我国的重要意义。(6分)

(2)根据材料二,指出我国对于核武器的使用坚持什么原则。材料三中图一成就的取得,有什么标志性意义?(4分)

(3)材料三中,从图二到图三人民解放军有何巨大变化?我国国防力量的这些发展变化说明了什么?(5分)

17.国家主席习近平出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式,强调坚持以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神……将“一带一路”建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路,迈向更加美好的明天。阅读下列材料,回答问题。

材料一 本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。

材料二 20世纪50年代,中华人民共和国积极同邻近国家和新兴独立国家发展友好关系,参加了一系列外交活动并产生了积极的影响,国际政治舞台开始有了“中国声音”,中国的国际地位大大提高。

材料三 如图20世纪70年代“梅开三度”。

(1)根据材料一,指出中华人民共和国成立以后我国奉行怎样的外交政策。(2分)

(2)结合所学知识,列举材料二中20世纪50年代国际舞台上的“中国声音”。(4分)

(3)材料三中,20世纪70年代“梅开三度”的外交事件中,最后一个是什么事件?中国正式步入国际舞台是指哪一个历史事件?(4分)

(4)综合上述中国的外交成就以及习总书记在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的讲话,你认为在对外交往的过程中我们应该怎样做才能更好地屹立于世界民族之林?(8分)

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一 20世纪五六十年代是极不寻常的时期。当时面对严峻的国际形势,为抵制帝国主义的武力威胁和核讹诈,中共中央审时度势,果断决定研制“两弹一星”。

材料二 原子弹研制时,十多人只有几台运算能力每秒几百次的老式电子计算机,常常要用算盘进行复杂的原子理论计算。有时验算个数据,加班加点也要一个多月时间。粮食和副食品的供应也奇缺,邓稼先和战友们常常忍饥挨饿坚持工作……

材料三 “喜看稻菽千重浪,要数风流是此翁。”此翁淡泊于名利,专注于田畴,以一粒种子改变了世界,让人们远离饥饿。

材料四 青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

——感动中国人物屠呦呦颁奖辞

(1)20世纪五六十年代,中美关系处于怎样的状态?材料一中的“两弹一星”指什么?根据材料一,分析我国研制原子弹的原因。(8分)

(2)从材料二中可以看出,为了成功爆炸第一颗原子弹,邓稼先和战友们克服了哪些方面的困难?(4分)

(3)材料三中的“此翁”指的是谁?他的科研成果是什么?材料四中提炼出青蒿素的科学家是谁?(6分)

(4)通过对以上问题的探究,你觉得中华人民共和国成立后几代科学家身上有哪些可贵精神值得我们传承与弘扬?(4分)

答案

一、1.C 点拨:中华人民共和国成立前夕,中国人民解放军第一支海军部队——华东军区海军建立。中华人民共和国成立后,又建立了东海、南海和北海舰队。人民空军是在陆军的基础上于1949年11月建立起来的。中华人民共和国成立前后,中国人民解放军新建的军种是海军和空军。第二炮兵部队是1966年建立的新兵种,而不是新军种,可排除。

2.A 点拨:导弹部队是现代化军队中不可缺少的,它主要担负核反击任务。1966年中国组建战略导弹部队,并将其命名为第二炮兵部队。它的组建加强了中华人民共和国的国防建设,使中国人民解放军从此走上了科技强军的道路。2015年12月31日,中央军委举行仪式,将第二炮兵部队正式命名为“中国人民解放军火箭军”。从“二炮”到“火箭军”的发展历程见证了中国核力量的发展历程。

3.C 点拨:根据题干材料中“裁减员额省下来的‘人头费’,可以用于更新装备”可知,适度减少部队人员数量,使部队规模更趋精干;注重提高装备质量,使部队建设的科技含量明显增大,在精兵之路上迈出新的步伐。故C符合题意,A、B、D与材料不符,排除。

4.A 点拨:根据所学知识可知,1971年中华人民共和国在第26届联合国大会上恢复了联合国的合法席位,打破了西方资本主义国家对我国的政治孤立和封锁;中美建交时间是1979年;中日建交时间是1972年,均不符合题干中的“最早”。中国加入上海合作组织是在2001年,与材料中的时间“20世纪70年代”不符。故选A。

5.A 点拨:据“君子和而不同”并结合所学可知,在万隆会议上,周恩来总理针对帝国主义破坏会议的阴谋和各国间的矛盾分歧,提出了“求同存异”的方针,得到了与会亚非各国领导人的一致赞同。故选A。

6.D

7.A

8.C 点拨:据示意图可知,此图反映的是1970年以前历届联合国大会讨论恢复中国在联合国的合法权利支持中国票数增长情况,中美关系开始走向正常化是1972年尼克松访华,故题干图片与中美关系走向正常化无关。此图中票数增长说明中国逐步打破帝国主义国家的外交孤立,恢复中国在联合国的合法席位是大势所趋。中国的综合国力不断增强促进了这一局面的出现。

9.B 点拨:从题干中“推动了”“引起了”“推动作用”可以看出,中美关系的改善,促进了中国与西方国家关系的改善,同时使中国领导人认清了与发达国家的差距,开阔了眼界。这是中美关系改善的影响。

10.C 点拨:根据题干材料并结合所学可知,“G20峰会、APEC会议、金砖国家领导人会晤、上海合作组织峰会……”这些活动反映了和平与发展是当今世界的时代主题,国际社会合作不断加强,①②符合题意;③“消除了矛盾”表述错误;中国是世界上最大的发展中国家,还不会成为世界的主导力量,④错误。

11.A 点拨:根据题干材料中的“军事技术”,可排除D。根据题干材料中的“第一次”“只有西方民族才能进入的领域”,结合所学知识可知,1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功,打破了帝国主义的核垄断。B发生于1967年,C发生于1970年,均晚于A,可排除。

12.B

13.C 点拨:根据所学可知,农村逐步实行以家庭联产承包为主的责任制,农业生产得到大力发展,农村开始富裕起来。袁隆平于1973年在世界上首次培育成功籼型杂交水稻,它被称为“东方魔稻”。该政策和科技成果的应用,解决了世界约五分之一人口的温饱问题。

14.D 点拨:仔细分析图表信息可知,1978年至1996年,我国实行改革开放后,人均粮食(主食)消费减少,人均肉类、禽类和奶类(副食品)消费都有了大幅度的提升,可以看出改革开放后,人们的生活状况进一步改善,而不是由于物价上涨减少了粮食消费。

15.D 点拨:依据所学知识可知,为了缓解交通堵塞问题,国家正投入大量的资金,大力进行城市道路建设,发展轨道交通,以期从根本上改善城市交通状况,D符合题意。

二、16.(1)1964年10月16日。 标志着我国国防现代化进入了一个新的阶段,打破了当时有核大国的核垄断。

(2)不会首先使用核武器。 我国因此成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

(3)人民解放军装备的现代化水平有了很大提高。 说明我国国防建设取得了巨大成就(我国国防建设走上了一条科技强军之路)。

17.(1)独立自主的和平外交政策。

(2)①1953年,周恩来在接见印度代表团时,首次提出和平共处五项原则。

②1955年,周恩来在万隆会议上提出“求同存异”的方针。

(3)中美正式建立外交关系。 中国重返联合国。

(4)奉行独立自主的和平外交政策;坚持和平共处五项原则;加强国际交流与合作;增强综合国力,提高国际地位。

18.(1)敌对(或敌视)。 核弹、导弹、人造地球卫星。

为了打破帝国主义的核垄断,粉碎帝国主义的核威胁,加强中国的国防力量。

(2)生活困难、科技条件(或工作条件)困难。

(3)袁隆平。 籼型杂交水稻。 屠呦呦。

(4)自力更生、艰苦奋斗、勇于拼搏、坚持不懈、为国争光等精神。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化