2020—2021学年人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》第五单元《文与可画筼筜谷偃竹记》课件(19张)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》第五单元《文与可画筼筜谷偃竹记》课件(19张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-13 15:11:37 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

文与可画筼筜谷偃竹记

苏

轼

文同墨竹

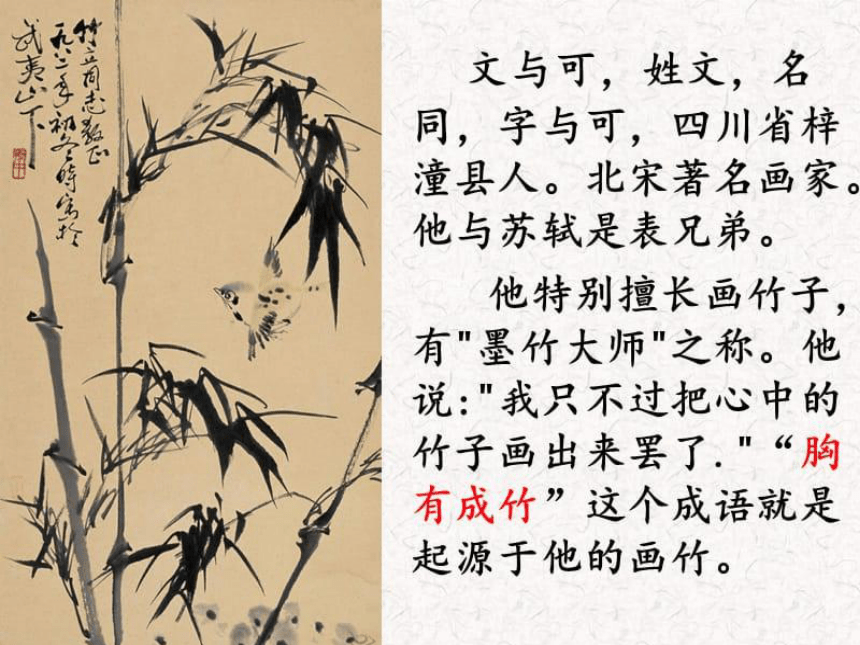

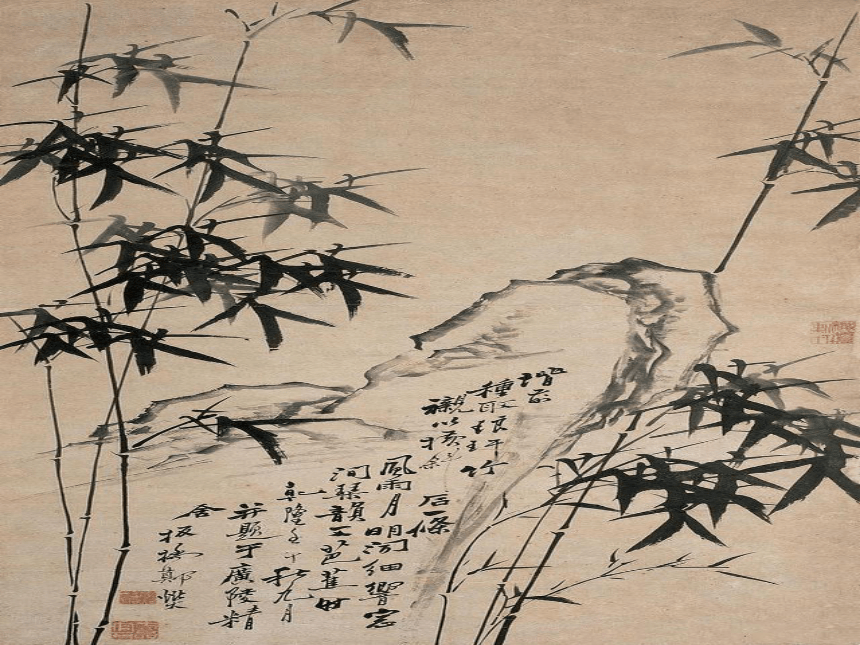

文与可(1018~1079),墨竹画派的代表人物,神宗熙宁八年(1075)出任洋州(今陕西洋县)知州。元丰二年(1079)正月改知湖州(今浙江湖州)赴任途中死于陈州(今河南淮阳)。文与可在洋州时,苏轼先为密州知州(今山东诸城),后改知徐州,元丰二年三月又任湖州知州,这时文已去世。七月七日作者晾晒书画时,见到文与可在洋州赠他的“偃竹图”,睹物思人,悲不自禁,乃写成了这一篇情深意切,悲恻动人的优秀散文。

苏轼是中国北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士。宋代眉州人。父苏洵、弟苏辙都是著名古文学家,世称“三苏”。嘉佑进士,任凤翔府签判,主张改革弊政。神宗时反对变法,但在密州、徐州任上抗洪灭蝗,赈贫救孤、颇多政绩。后以“谤讪朝廷”贬黄州。哲宗时任翰林学士,出知杭、颍、扬、定四州。徽宗初遇赦召还。诗、词和散文都代表北宋文学最高成就。

苏轼的诗大都抒写仕途坎坷的感慨,也有反映民生疾苦、揭露现实黑暗之作。诗风豪迈清新,尤长于比喻。与黄庭坚并称“苏黄”。苏轼的词题材广泛,记游、怀古、赠答、送别、说理无不入词,对严格的音律束缚也有所突破,促进了词的发展。名作有《念奴娇》、《水调歌头》等,开豪放词派的先河,与辛弃疾并称“苏辛”。还擅长行、楷书,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。苏轼在绘画方面画墨竹,师文同,比文更加简劲,且具掀舞之势

苏轼散文中议论文汪洋恣肆,记叙文结构谨严,明白条畅,如《石钟山记》、《放鹤亭记》等与《赤壁赋》、《后赤壁赋》同为传诵名篇。与欧阳修并称“欧苏”,是“[唐宋]古文八大家”之一。文学思想强调“有为而作”,崇尚自然,摆脱束缚,“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”。

“为”的意义和用法

1.今画者乃节节而为之

2.子由为《墨竹赋》以遗与可曰

3.余为徐州

4.而予以为有道者

5.吾将以为袜

动词,描画,勾勒。名词代词前,后无动词

动词,写作

当、做,可译为到某地做官

动词,认为

以之为,把……当作……

重点掌握词语

1.为《墨竹赋》以遗与可:

2.投诸地而骂:

3.以为口实:

4.而读书者与之:

5.余因而实之:

给与,馈赠。

兼词,之于。

话柄。

许可,答应。

证实。

6.月落庭空影许长:

7.近语士大夫:

8.因以所画《筼筜谷偃竹》遗予:

9.而余亦载与可畴昔戏笑之言者:

形容词前,如此的,这样的。

yù,对某某说。

副词,就。

从前。

发函得诗:

废卷而哭失声:

动词,打开

废置,搁下

朗读第一段,概括内容整理思路

第一段

阐述文与可的绘画理论,谈自我艺术实践的体会

第一层

由竹说起,提出画竹应当有成竹在胸、得心应手

第二层

写作者自己学习文与可画论的心得

第三层

评价苏辙的看法,表明自己比领悟文与可的画论和技巧

朗读第二段,概括内容整理思路

第二段

追忆二人在交往过程中与画竹相关的几件

趣事

第一件

投求画者的绢于地,并言当袜穿,传为笑话

第二件

书信往来(表述艺术创作中神似重于形似

的美学观点)

第三件

追述自己一首“筼筜谷”诗令文夫妇为之喷饭

第三段

交代写作此文的缘由,并表明二人关系感情深厚、

亲密无间

此文作为纪念亡友的文章,对文与可表达了什么一种感情?

对他的去世极大的悲痛。

对他的艺术造诣的钦敬之情,

对他的为官清廉、淡泊名利、不图享乐的称赞

不是直接表达,而是借助对二人零碎的往事回忆,捕捉往事中二人思想和感情交流过程中发生的心灵相通的点点琐事趣事,在“乐”事的叙述中凸现二人的亲密无间的关系,而这个“乐”又与失友的“悲”形成了反差,更显其悲,愈见其动人。

同时作者还借助典故抒发感情,最后还利用故人遗物来引发哀思,直接抒发感情。

怎样来表达这种感情?

乐事琐事

典故

直接抒情

情深意切,悲恻动人

反差

本文反映了苏轼散文的什么特点?

这篇文章表达方式自由、灵活,语言凝练、生动。本文以抒情为主,兼具叙事

和说理。情的抒发较为含蓄,叙事描写语言明快、活泼、幽默,对诗、赋、文及典故的引用自然、贴切。充分体现出作者的诙谐、睿智与达观,也增添了文章的文化内涵,提高了其高雅的品位。本文正是他“随物赋形”“文理自然,姿态横生”

“以意为主”的典范之作。

文与可画筼筜谷偃竹记

苏

轼

文同墨竹

文与可(1018~1079),墨竹画派的代表人物,神宗熙宁八年(1075)出任洋州(今陕西洋县)知州。元丰二年(1079)正月改知湖州(今浙江湖州)赴任途中死于陈州(今河南淮阳)。文与可在洋州时,苏轼先为密州知州(今山东诸城),后改知徐州,元丰二年三月又任湖州知州,这时文已去世。七月七日作者晾晒书画时,见到文与可在洋州赠他的“偃竹图”,睹物思人,悲不自禁,乃写成了这一篇情深意切,悲恻动人的优秀散文。

苏轼是中国北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士。宋代眉州人。父苏洵、弟苏辙都是著名古文学家,世称“三苏”。嘉佑进士,任凤翔府签判,主张改革弊政。神宗时反对变法,但在密州、徐州任上抗洪灭蝗,赈贫救孤、颇多政绩。后以“谤讪朝廷”贬黄州。哲宗时任翰林学士,出知杭、颍、扬、定四州。徽宗初遇赦召还。诗、词和散文都代表北宋文学最高成就。

苏轼的诗大都抒写仕途坎坷的感慨,也有反映民生疾苦、揭露现实黑暗之作。诗风豪迈清新,尤长于比喻。与黄庭坚并称“苏黄”。苏轼的词题材广泛,记游、怀古、赠答、送别、说理无不入词,对严格的音律束缚也有所突破,促进了词的发展。名作有《念奴娇》、《水调歌头》等,开豪放词派的先河,与辛弃疾并称“苏辛”。还擅长行、楷书,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。苏轼在绘画方面画墨竹,师文同,比文更加简劲,且具掀舞之势

苏轼散文中议论文汪洋恣肆,记叙文结构谨严,明白条畅,如《石钟山记》、《放鹤亭记》等与《赤壁赋》、《后赤壁赋》同为传诵名篇。与欧阳修并称“欧苏”,是“[唐宋]古文八大家”之一。文学思想强调“有为而作”,崇尚自然,摆脱束缚,“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”。

“为”的意义和用法

1.今画者乃节节而为之

2.子由为《墨竹赋》以遗与可曰

3.余为徐州

4.而予以为有道者

5.吾将以为袜

动词,描画,勾勒。名词代词前,后无动词

动词,写作

当、做,可译为到某地做官

动词,认为

以之为,把……当作……

重点掌握词语

1.为《墨竹赋》以遗与可:

2.投诸地而骂:

3.以为口实:

4.而读书者与之:

5.余因而实之:

给与,馈赠。

兼词,之于。

话柄。

许可,答应。

证实。

6.月落庭空影许长:

7.近语士大夫:

8.因以所画《筼筜谷偃竹》遗予:

9.而余亦载与可畴昔戏笑之言者:

形容词前,如此的,这样的。

yù,对某某说。

副词,就。

从前。

发函得诗:

废卷而哭失声:

动词,打开

废置,搁下

朗读第一段,概括内容整理思路

第一段

阐述文与可的绘画理论,谈自我艺术实践的体会

第一层

由竹说起,提出画竹应当有成竹在胸、得心应手

第二层

写作者自己学习文与可画论的心得

第三层

评价苏辙的看法,表明自己比领悟文与可的画论和技巧

朗读第二段,概括内容整理思路

第二段

追忆二人在交往过程中与画竹相关的几件

趣事

第一件

投求画者的绢于地,并言当袜穿,传为笑话

第二件

书信往来(表述艺术创作中神似重于形似

的美学观点)

第三件

追述自己一首“筼筜谷”诗令文夫妇为之喷饭

第三段

交代写作此文的缘由,并表明二人关系感情深厚、

亲密无间

此文作为纪念亡友的文章,对文与可表达了什么一种感情?

对他的去世极大的悲痛。

对他的艺术造诣的钦敬之情,

对他的为官清廉、淡泊名利、不图享乐的称赞

不是直接表达,而是借助对二人零碎的往事回忆,捕捉往事中二人思想和感情交流过程中发生的心灵相通的点点琐事趣事,在“乐”事的叙述中凸现二人的亲密无间的关系,而这个“乐”又与失友的“悲”形成了反差,更显其悲,愈见其动人。

同时作者还借助典故抒发感情,最后还利用故人遗物来引发哀思,直接抒发感情。

怎样来表达这种感情?

乐事琐事

典故

直接抒情

情深意切,悲恻动人

反差

本文反映了苏轼散文的什么特点?

这篇文章表达方式自由、灵活,语言凝练、生动。本文以抒情为主,兼具叙事

和说理。情的抒发较为含蓄,叙事描写语言明快、活泼、幽默,对诗、赋、文及典故的引用自然、贴切。充分体现出作者的诙谐、睿智与达观,也增添了文章的文化内涵,提高了其高雅的品位。本文正是他“随物赋形”“文理自然,姿态横生”

“以意为主”的典范之作。

同课章节目录