广东省惠阳高级中学11-12学年高一上学期期末试题语文

文档属性

| 名称 | 广东省惠阳高级中学11-12学年高一上学期期末试题语文 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 63.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-01-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

广东惠阳高级中学2011—2012学年度

第一学期期末考高一语文试题(问卷)

本试卷共12页,24小题,满分150分,考试时间150分钟。

注意事项:

1.本试卷分问卷(1~8页)和答卷(9~12页)两部分。

2.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、原班级、试室号、座位号填写在答卷相应位置上。

3.所有答案一律用黑色字迹的签字笔或钢笔填写到答卷指定区域内、不能超出指定区域或在非指定区域作答,否则答案无效。考生必须保持答卷的整洁。

4.考试结束后,只需交回答卷,问卷由考生自己保留。

一、本大题4小题,每小题3分,共12分。

1.下面加点的字注音完全相同的一项是

A. 寥廓 嘹亮 獠牙 幕僚 B. 霉菌 媚态 门楣 传媒

C. 激扬 升级 畸形 成绩 D. 诋毁 启迪 嫡系 荻花

2.下面语段中加点的词语,使用不恰当的一项是

据说短信拜年,已成为与吃年饭、看春晚并列的春节三件大事。同一时间里,祝福短信便在长城内外、大江南北铺天盖地地散播。大量转发的拜年短信,内容大同小异,相互抄袭,人云亦云,毫无个性和感彩。因此很多人对节日期间的一些所谓短信不厌其烦。有专家认为,虽然转发短信内容多姿多彩,但人们更容易被原创的温暖与真诚打动。

A 铺天盖地 B 人云亦云 C 不厌其烦 D 多姿多彩

3.下列各句中,没有语病的一项是

A.英国雷丁大学一位名叫朱利安·文森特的生物学家和一位复合材料专家领导的科研小组正在从事这项研究。

B.国际互联网虽然给我们带来了商务、交通上的不少便利,但我们对网上信息的真实性越来越怀疑。

C.水库露底、河水断流、农田龟裂、水井干涸……我国西南正遭受着60年来最为严重的特大干旱,其中云南和广西的部分地区的旱情甚至百年一遇。

D.孙绍基的幽默理论不满足于转述西方经典,在《幽默学全书》中,更着重于将理论的独创性与操作的可行性结合起来,在具体操作上更提供了一系列切实可行的方法。

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是

一年,三百六十五天,周而复始,这是生活的一个自然段落。

____________________________________________________________________

①其中充盈着对生活的愿望、理想和心理祈求,积淀着民族心理和民族情感。

②年复一年的过年仪式,积累成过年习俗,形成年俗文化。

③如果没有年,各个节就群龙无首了。

④如果失去“年”的概念,一切年俗文化就失去了中心和灵魂。

⑤年是大的自然段落,一年中分的若干小段落叫节,年是统率节的。

⑥岁末年初的辞旧迎新始终是过年的主题,是年俗的核心。

A.⑥①⑤③④② B.⑤③④②①⑥

C.⑤③⑥②①④ D.④①⑤③⑥②

二、本大题7小题,共42分。

阅读下面的文言文,完成5—9题。(35分)

张允济,青州北海人也。隋大业中为武阳令,务以德教训下,百姓怀之。元武县与其邻接,有人以牸牛①依其妻家者八九年。牛孳产至十余头,及将异居,妻家不与,县司累政不能决。其人诣武阳质于允济,允济曰:“尔自有令,何至此也?”其人垂泣不止,具言所以。允济遂令左右缚牛主,以衫蒙其头,将诣妻家村中,云捕盗牛贼,召村中牛悉集,各问所从来处。妻家不知其故,恐被连及,指其所诉牛曰:“此是女婿家牛也。非我所知。允济遂发蒙,谓妻家人曰:“此即女婿,可以牛归之。”妻家叩头服罪。元武县司闻之,皆大惭。又尝道逢一老母种葱者,结庵守之,允济谓母曰:“但归,不烦守也。若遇盗,当来告令。”老母如其言,居一宿而葱大失,母以告允济,悉召葱地十里中男女毕集,允济呼前验问,果得盗葱者。曾有行人候晓先发,遗衫于路,行十数里方觉,或谓曰:“我武阳境内,路不拾遗,但能回取,物必当在。”如言果得。远近称之,政绩优异。

迁高阳郡丞,时无郡将,允济独统大郡,吏人畏悦。及贼帅王须拔攻围时城中粮尽吏人取槐叶藁节食之竟无叛者贞观初累迁刑部侍郎封武城县男出为幽州刺史寻卒。

(《旧唐书·列传一三五》)

①【注】牸:雌性牲口。

5.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是

A.务以德教训下 教训;教育训导。

B.县司累政不能决 累政:几任执政者。

C.其人诸武阳质于允济 质:质问。

D.牛孳产至十余头 孳:繁殖。

6.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是

A.①其人诣武阳质于允济 ②妻家不知其故

B.①壬戌之秋,七月既望 ②唯江上之清风,与山间之明月

C.①逝者如斯,而为尝往也 ②虽不谓吾言为是,而亦无词相答

D.①又杂植兰桂竹木于庭 ②客逾庖而宴,鸡栖于厅

7.以下句子分别编为四组,能够表现张允济处事艺术的一组是

①务以德教训下,百姓怀之②召村中牛悉集,各问所从来③允济呼前验问,果得盗葱者 ④元武县司闻之,皆大惭 ⑤遂令左右缚牛主,以衫蒙其头,将诣妻家村中⑥时无郡将,允济独统大郡

A.①②④ B.①⑤⑥ C.②③⑤ D.③④⑥

8.下列对原文的叙述与分析,不正确的一项是

A.张允济,青州北海县人。隋大业年间为武阳县县令,他努力用德行教育老百姓,老百姓非常怀念他。

B.武阳县里有个人带了头母牛在他妻子的娘家一起生活了八九年,母牛生下了十多头小牛。到了要分居时,妻子娘家人却不肯归还那头牛,那人就请求允济评判,允济却无法解决这次纠纷。

C.张允济在武阳任职期间,政绩尤其卓异。在武阳县境内,甚至出现了“路不拾遗”的境况,远近之人都称赞张允济。

D.张允济后迁升为高阳郡丞,当叛贼王须拔进攻围城时,城中粮食吃光了,官吏百姓采集槐树叶藁本草充饥,也没有人叛变朝廷。

9.断句和翻译。(11分)

(1)给阅读文段中划波浪线的句子断句(用“/”划分即可)。(4分)

及贼帅王须拔攻围时城中粮尽吏人取槐叶藁节食之竟无叛者贞观初累迁刑部侍郎封武城县男出为幽州刺史寻卒。

(2)把阅读文段中划横线的句子翻译成现代汉语。

①元武县与其邻接,有人以牸牛依其妻家者八九年。(4分)

②允济遂令左右缚牛主,以衫蒙其头。(3分)

10.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。(7分)

江 上 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 ) 王安石

江北秋阴一半开,晚云含雨却低徊。

青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来。

(1)“晚云含雨却低徊”运用了什么修辞手法?有什么作用?(3分)

(2)这首诗歌也于寻常的景物描写中蕴含着深刻的哲理,请简要分析。(4分)

11、补写下面名句名篇中的空缺部分。(10分)

(1)________________,________________。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

(2) , 。 后之视今,亦犹今之视昔。

(3)盖将自其变者而观之,______________。____________,则物与我皆无尽也。

(4)若夫乘天地之正,______________,____________,彼且恶乎待哉?

(5)秦人不暇自哀,而后人哀之;______________,______________。

三、阅读下面的文字,完成12~15小题。(共4小题,共16分)

关于人的生死观(节选)

人类何时才具有理性的生死观?依我看,这主要决定于两项因素:一是,依靠文明程度的逐渐提高,特别对自然界现象有超脱蒙昧的认识,也就是有某种朴素科学观念的产生;其次,积长期的生活经验,对人生苦难有进一步的认识,开始懂得人之生老病死本无可避免,人间的真苦难在于社会不公,贫富悬殊,一部分人统治、压迫、剥削另一部分人,人和人之间展开对于权力和经济利益的争夺愈演愈烈,成为社会常态。这就不可避免地使人深深地感觉到,人活着所遭受的不幸和苦难甚至比死亡还要难受、还要可怕、还更令人屈辱。这实在是生不如死。

在这种情况下,人的生死观自然而然要发生变化。中国到了周朝就起了一个大变化。周朝时提出“远鬼神、重人事”的治国方针。所谓重人事,就是将处理社会关系、重新确立新的宗法秩序、制定用于统治的“礼”摆在第一位,万事“礼”为首,人生的第一要义是遵礼守法,安份守己。尊天是必要的,但天命不足恃;鬼神也是要敬的,但办事不能只靠占卜问卦。人的苦难并非由天造成,实人自为之。夏日炎炎,冬夜严寒,“人生百岁,必归其居(就是说,不可避免地要归于死亡)”。相传姜太公有一本《家教》流传于世,其中有这样几句话:“罗网之鸟,悔不高飞;吞钩之鱼,恨不忍饥;人生误计,恨不三思;祸将及至,恨不忍之。”这就是说,人之招灾咎由自取,非“天命”使然。万事皆在人为,就是“天命”亦可抗争。

中国五千年漫长的历史,虽有各种迷信观念盛行,但本土宗教意识淡薄,凡宗教都在政府当局控制之下(或被其利用),这是很了不起的。对此,有周一代功不可没。后世的人仍念念不忘此理,如宋欧阳修在《五代史·伶官传序》中说道:“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!”

从春秋战国时代即先秦及其以后,由于时代的进步,社会斗争加剧并趋于激烈,人类的知识积累多了,自觉性也增强了,于是人对生命的理性思考大进一步,开始形成各种各样的生命哲学。这里不必细说,只略提以下三种:

一是儒家的生死观。儒家思想在中国是长期占主导地位的思想,它继承并发展了周代的“重人事”的主张,尊重人的生命价值,也就是要珍惜生命,生尽其用,有所作为,建功立业。人虽终有一死,但若能“立功”、“立德”、“立言”,就可以做到“三不朽”。所以,总的说,儒家的生命哲学是相当积极的。

再就是道家的生死观。道家和儒家不同,不主张“人为”,而主张一切顺其自然——“道法自然”。人要做到“无为”、“无事”、“无欲”,天下才会太平,国家才能治好。老子说过一句话:“死而不亡者寿”。这里将死、亡两字分开,赋予不同的含义,所谓“不亡者”即相同于“不朽者”,人虽死而其名其功业长存于世,这才是长寿者。这和儒家的“三不朽”思想颇相似。然而,道家对生死的“无常”、生命的短暂,也发出过无奈的感慨,如庄子所说:“其行尽如驰,而莫之能止,不亦悲乎!”

接下来就是宗教的生死观了。在中国主要就是道教和佛教。道教奉老子为教主,实际上,它是继承中国人古已有之的求长生的欲望。“求长生”、“求仙”固然不能成真,但道教所创造的一套养生健身之术,有些如太极拳、练剑等倒颇有益于人的健康。佛教在中国的传布使灵魂之说大为盛行。佛教不承认生命“常住论”,也不承认生命“断灭论”,而提出一种所谓“因缘和合”的流动生命观(后来演化为“轮回论”)。等到传入中国,大乘代小乘而兴(大乘以救世利他为宗旨,小乘以修身自利为宗旨),人死要投胎转世轮回之说深入人心(这和佛教的“业力说”和“中阴身”说亦有关)。此外,又掺入了中国的许多迷信观念,于是相对于人间世界,便又创造出一个灵魂世界来。

12.下列关于生死观发展变化的理解不正确的一项是( )

A.人类文明程度的逐步提高,产生了某种朴素科学观念,这是理性生死观形成的一个因素。

B.积于长期的生活经验以及社会的不公,使人们深深感觉到人活着所遭受的不幸和苦难甚至比死亡还要难受、还要可怕、还更令人屈辱,这些想法促进了生死观的发展。

C.从先秦及其以后,由于时代的进步,社会斗争加剧并趋于激烈,人类的知识积累多了,自觉性也增强了,于是人对生命的理性思考大进一步。

D.周朝时提出“远鬼神、重人事”的治国方针,标志着中国生死观的一次变革。

13.根据文意,以下说法正确的两项是( )

A.“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!”欧阳修的这句话也是周代生死观的体现。

B. 周朝的生死观认为,人生的第一要义是遵礼守法,安分守己,听天由命。

C.道家主张道法自然,一切顺其自然,只有尊重天命、敬鬼神,才能把国家治理好。

D.道家的老子被道教奉为教主,所以道教的生死观和道家生死观是同宗同源的。

E.道教以“求长生”、“求仙”为目的,有违生命规律,但是道教的一套养生健身之术也有益于人的健康。

F.在中国,宗教生死观的主要内容是道教生死观和佛教生死观,中国佛教提出的是一种“因缘和合”的流动生命观。

14.“罗网之鸟,悔不高飞;吞钩之鱼,恨不忍饥;人生误计,恨不三思;祸将及至,恨不忍之。”在文中要说明什么道理?有什么作用?(4分)

__________________________________________________________________

15.试分析儒家生死观和道家生死观的异同。(4分)

_______________________________________________________________________ _

四、本大题为选考内容的两组试题,每组试题3小题,共13分。

选考内容的两组试题分别为“文学类文本阅读”与“实用类文本阅读”,请先用“√”选择出自己阅读的试题组,然后作答。

(一)、文学类文本阅读

窗外人生

王呈伟

①窗子里的人喜欢往窗外看,看外面的景物随四时而变化,看春天花开,看冬日雪落。看风乍起,吹皱一池秋水,看雨飘落,路上的行人在夏雨中匆匆走过……

②人确实需要向外看的勇气,不能囿于一室之中,泯灭突破藩篱的渴望。人在屋里憋闷得久了,倦了,懈怠了,视角就凝固了:这不是体力上的疲惫,而是心智上的衰竭。这时就需要窗子里的人走到窗前,适时放飞一下郁闷的心情,放到太阳底下晒一晒,思想就不会霉掉,人只有在天地问才会多些悟的灵感和做的创意,从容澹定之中,情感才能归于平和,真知方可还原朴素。生活在高楼大厦中被钢筋水泥日益挤压的人群不应只是伏案工作这一种姿势。人的生命也不应只有勤奋这一种底色,人的视野更不该只有室内这一种视角!什么时候能表现出那临窗极目的舒昂,这不仅是一时的心情,更是一种人生的气度。

③唐人的窗外别有一番天地,“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”门窗俱开的气势也只有唐人做得出。“吴楚东南坼,乾坤日夜浮。”凭高远望,极目江河湖泊,才能看懂化外之境,天地间凝结的浩然之气尽被唐人望收眼底,一览无余。这不仅仅是一个视角的诗化,一种眼光的睿智,更是一种胸襟的开放,一个时代精神风貌的缩影。那种昂扬向上,奋发有为的人生价值观,传承为史书中的一脉奇香,引领后来人书写自己的人生。唐人的诗性内含风骨,高蹈得让那些只会追逐利益的后人满面含羞。

④宋人的天地似乎是小了些,“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。”天空从方塘中赏鉴;“墙里秋千墙外道。墙外行人,墙里佳人笑”。情感交流也要隔着墙。已然没有了穿行天地间的大气,仅剩下移花接木的才气,收回可极八表的目光,定格成庭院深深深几许的偷闲。从此。大宋庭院的天空悬挂上一颗颗多感的心,从“西北望,射天狼”的豪放与自信,演变成“倚门回首”的秀气与精致,目光不再远行,直把雕塑雕成了饰物,放在手中把玩,舒缓自己难以排解的感时伤情。即便宋人有将山水缩龙成寸的智慧,可这窗外庭院的视角也是狭隘多了。

⑤清人是背着一肩负担看窗外的,平添了许多无奈,把凭窗的浩叹写进小说,借形象的虚拟隐晦地传达自己对这个世界的冷眼旁观。蒲松龄的聊斋算是打开了一个与普通人对话的轩窗。让山野之人进来,让渔夫樵子进来,让他们身上的清新之气驱散狭小空间封闭了太久的腐气,晦气,浊气……可这种胸襟只体现在落第举子的身上是清一代学子的悲哀。曹雪芹来得率性,径直走到外面,从广阔的天地反观自己的书斋,悟通了人世间的百态人生,“世事洞明皆学问”——他饿着肚子依然能行走在大天大地里,用历经风雨饱润沧桑的笔触写出了惊世骇俗的文字。这是行走在天地间高傲的灵魂,是真正的读书人最后的尊严。在这本可窥一个王朝背影的大书中,让人看到了从兴盛到末路的历史,他开的是封建社会的天窗,容尽了世间的沧海塞田、风花雪月。

⑥凭着这一扇扇历史中的大窗,我们仿佛看到一个个鲜活的生命从史册的书香中向我们走来,用生命奏出金石般的声响扣开我们日益禁闭的心扉。时代发展到今天,我们不能埋头做“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的窗下囚徒,要从窗内的局促中走出来,任目游万仞,让思想远行。

(选自《读者》2007年第14期)

16、这是一篇哲理性散文,开篇作者从人们喜欢看窗外景物随四季变化写起,这样写有什么好处?(3分)

17、唐人、宋人、清人的“窗外人生”各有怎样的特点?请简要概括。(4分)

18、在文章结尾作者提出,时代发展到今天,我们不能埋头做窗下囚徒,要从窗内的局促中走出来,让思想远行。你同意作者的这种说法吗?为什么?(4分)

(二)实用类文本阅读

数学奇才华罗庚

①无论研究数学中的哪一个分支,华罗庚总能抓住中心问题,并力求在方法上有所创新。他反对将数学割裂开来,永远只搞一个小分支或其中的一个小题目,而对别的东西不闻不问。他将这种做法形容为“画地为牢”。他曾多次告诫学生:“我们不是玩弄整数,数论跟其他分支是有密切关系的。”在《数论导引》中,华罗庚首先强调的就是数学的整体性与各部分之间的联系。

②1945年,尽管华罗庚已经是世界数论界的领袖学者之一,但他并不满足,决心中断他的数论研究,另起炉灶。关于他改变自己研究方向的主要原因,正如他以后多次说的,“假如我当时不改行,大概再写几篇数论文章,我的数学生命也就结束了,但改行了就不一样了”。“在研究数学时,选准方向拼命进攻固然很重要,但退却有时也很重要。善于退却,把握住退却的时机,这本身就是一种艺术。”他的改行,实际上是其治学之道“宽、专、漫”中的“漫”,即他在搞熟弄通的分支附近,扩大眼界,在这个过程中逐渐转到另一个分支,使自己的专业知识“漫”到其他领域。这样,原来的知识在新的领域还有用,选择的范围就会越来越大。他一直认为,从解析数论中“漫”出来是他一生研究数学的得意之笔。

③对于我国数学教育中存在的问题,华罗庚认为,主要出在太注意方法而忽略了原则。一个数学问题往往要教十几种方法,其实只要一种就够了。学会一种方法,别的自然可以想到。在教学方法上,一种毛病是不少老师不愿意改作业,许多题目自己在黑板上演算一遍,让学生照抄了事;另一种毛病是不愿当堂答复学生的问题,这一种态度最坏。华罗庚上课时,对学生提的任何问题总要在课堂上答复,认为这样可以训练学生如何去“想”。有时实在解决不了,他也很坦白地告诉学生,他要回去继续想,而不是只顾面子,使问题解决得模模糊糊。他还讲到“由薄到厚”和“由厚到薄”的读书方法:“譬如我们读一本书,厚厚的一本,加上自己的注解,就会愈读愈厚,我们知道的东西也就‘由薄到厚’了。但这还只是接受和记忆的过程,读书并不是到此为止。‘由厚到薄’是消化、提炼的过程,即把那些学到的东西,经过咀嚼、消化,融会贯通,提炼出关键性的问题来。”

④1979年3月底,华罗庚应英国伯明翰大学邀请,去英国讲学,历时八个月,其间还应邀到荷兰、法国与西德访问了一个多月。7月下旬,“解析数论会议”在英国达勒姆召开,华罗庚应邀参加,他的学生王元与潘承洞也参加了。王元代表华罗庚和他自己做了“数论在近似分析中的应用”的大会报告,潘承洞做了“新中值公式及其应用”的大会报告 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 )。一些白发苍苍的数学家用“突出的成就”、“很高的水平”等评语,赞扬中国数学家在研究解析数论方面所作的努力,并向华罗庚表示祝贺。

⑤通过对欧洲的访问,华罗庚深刻领悟到“班门弄斧”这个成语是要人隐讳缺点,不要暴露,不如改成“弄斧必到班门”。他每到一个地方去演讲,必讲对方最拿手的东西,其目的就是希望得到帮助与指教。他形象地说:“你要耍斧头就要敢于到鲁班那儿去耍,如果他说你有缺点,一指点,我下回就好一点了;他如果点点头,就说明我们的工作有相当成绩。”在《数论导引》的序言里,华罗庚曾把搞数学比作下棋,号召大家找高手下,即与大数学家去较量。 l982年,在淮南煤矿的一次演讲中,华罗庚还将“观棋不语真君子,落子无悔大丈夫”改成“观棋不语非君子,落子有悔大丈夫”。意思是说,当你看到别人搞的东西有毛病时,一定要指出来,当你发现自己搞的东西有毛病时,一定要及时修正,这才是“真君子”与“大丈夫”。可见,华罗庚的这些想法是一脉相承的。

(摘编自王元《华罗庚》)

19、.从解析数论中“漫”出来是华罗庚一生研究数学的得意之笔,这是什么原因?请简要分析。(3分)

20、华罗庚的数学教学具有什么样的特点?请简要说明。(4分)

21、“班门弄斧”、“观棋不语真君子,落子无悔大丈夫”都是具有广泛影响并流传至今的熟语,华罗庚却从另一个角度翻出新意。对此,你认为华罗庚的改动有没有道理?请谈谈你的看法。(4分)

五、语言应用。本大题2小题,共9分

22、提取下列材料的要点,整合成一个单句,为“黑匣子”下定义。

①黑匣子用来记录飞机飞行中的各种资料

②飞机失事后可以依据黑匣子的记录分析飞机失事的原因

③黑匣子是一种飞行记录仪

④黑匣子装在飞机的座舱里

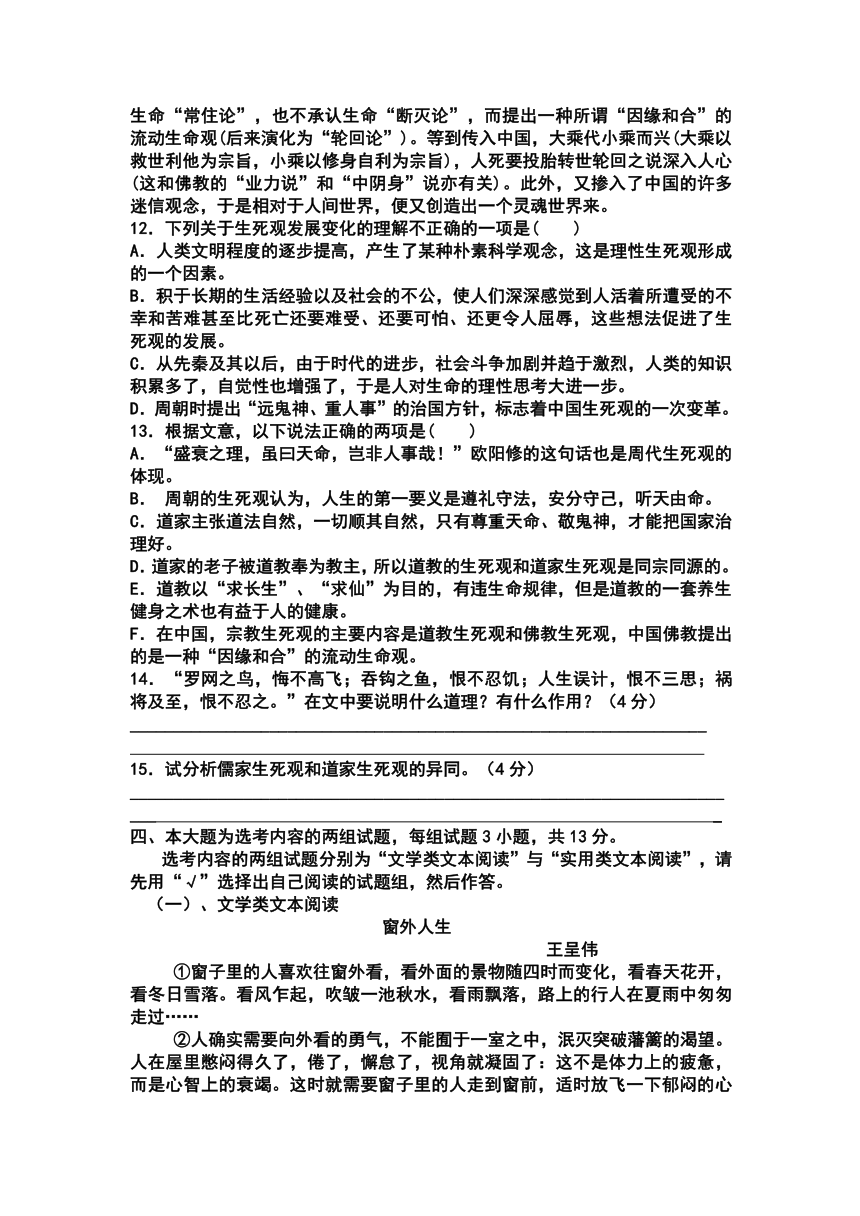

23、(1)仔细观察以下漫画,用不超过100字的文字简要介绍漫画内容。(3分) (2)结合漫画的标题,用一句话谈谈你读漫画后的感受或启示。(2分)

六、作文(60分)

24、爱因斯坦曾说:“凡是在小事上对真理持轻率态度的人,在大事上也是不可信任的。”请以“小事与大事”为话题,写一篇不少于800字的作文。题目自拟,文体自选,立意自定。

广东惠阳高级中学2011—2012学年度

第一学期期末考高一语文试题(答卷)

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13

二、古诗文阅读 9.断句和翻译。(11分)

(1)给阅读文段中划波浪线的句子断句(用“/”划分开即可)。(4分)

及 贼 帅 王 须 拔 攻 围 时 城 中 粮 尽 吏 人 取 槐 叶 藁 节 食 之 竟无 叛 者 贞 观 初 累 迁 刑 部 侍 郎 封 武 城 县 男 出 为 幽 州 刺 史 寻 卒。

(2)把阅读文段中划横线的句子翻译成现代汉语。(7分)

①元武县与其邻接,有人以牸牛依其妻家者八九年。(4分)

②允济遂令左右缚牛主,以衫蒙其头。(3分)

10.(1)

(2)

11.(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

三、阅读:14、

15、

四、选考阅读 请选择 文学类( ) 实用类( )16/19__________________________________________________________

17/20 ______________________________________________________________

18/21 ______________________________________________________________

五、语言表达与运用

22、(4分)

23、(1)(3分)

(2)(2分)

六、 作文(60分)

题目:

100

200

300

400

500

600

700

800

800

900

高一期末测试语文答案

1、答案 A项,B项“媚态”读“mèi”,其余 读“méi”;B项“绩”读“j씓级”读“jí”;其余读“jī”;D项”诋毁”读“dǐ”,其余读“dí”

2、答案 C项“不厌其烦”意思是“不嫌繁琐与麻烦”,这里应是“不胜其烦”,意思是“繁琐、啰嗦得使人受不了”。

3 .答案 D A项对“和”的理解产生歧义 B项关联词语语序不当 C项“云南和广西的部分地区”有歧义

4、答案 C

5、、C(质问)

6、 A 第一个“其“为指示代词”那“,第二句的“其”为“其中的“

7、C(①表现其以德治县④写元武县前任长官的态度,从而表现允济的工作才能)

8.B(此人原是元武县人,不是武阳县人。而且张允济解决了这次纠纷。)

9、①及贼帅王须拔攻围,时城中粮尽,吏人取槐叶藁节食之,竟无叛者。贞观初,累迁刑部侍郎,封武城县男。出为幽州刺史,寻卒。 (断错1—2个扣1分,3—4个扣3分。错5个不给分。)

②元武县与武阳县接壤,县里有一个人带了头母牛随他妻子的娘家一起生活了八九年

③允济于是命令手下人绑了那人,用衣衫蒙住他的头

10、(1)拟人(1分)。“低徊”本来是指人的徘徊沉思(1分),这里用来表现含雨的暮云低垂而缓慢移动的情形,静中有动,情趣横生(1分)。

(2)在孤云低垂、青山缭绕、无路可行之际,却忽然看见远处忽隐忽现的帆船驶来(2分),这告诉人们:山重水复之际,往往也是柳暗花明之时;困难与黑暗中往往蕴含着希望和光明(2分)。

11、(1)哀吾生之须臾,羡长江之无穷

(2)固之一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

(3)则天地曾不能以一瞬 自其不变者而观之

(4)而御六气之辨,以游无穷者

(5)后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也

12.解析:D选项中“标志着中国的生死观的一次变革”属于无中生有,理解失当。第二段原文说“中国到了周朝就起了一个大变化”,提出了“远鬼神、重人事”的治国方针,它的意思并不是说中国的生死观到周朝出现了革命性的变化。

答案:D

13.解析:B选项参看第二段“万事皆在人为,就是‘天命’亦可抗争。”所以选项中“听天由命”是错的。C选项参看第二段,周朝时提出“尊天是必要的,但天命不足恃;鬼神也是要敬的,但办事不能只靠占卜问卦”,可见“只有尊重天命、敬鬼神才能……”曲解了原句的意思,而且这句话也不是道家思想的内容。D选项参看第七段:“道教奉老子为教主,实际上,它是继承中国人古已有之的求长生的欲望。”所以道教生死观和道家生死观并非同宗同源。F选项参看第七段,“因缘和合”的流动生命观并非中国的佛教生死观的内容,所以F选项不正确。

答案:AE

14.(1)说明的道理:人之招灾咎由自取,非“天命”使然。(2)作用:引用论证,增强说理力量。

15.相同点:(1)人生虽短暂,但功业是生命的延续。(答“人虽死而其名其功业长存于世”或者“若能‘立功’、‘立德’、‘立言’,就可以做到‘三不朽”也得分)

不同点:(1)儒家生死观是相当积极的,道家生死观是相对消极的。(2)儒家生死观主张尊重生命,“重人事”,要生尽其用,积极有为;道家生死观尊重自然,道法自然,重天命,消极无为(最后一小句“消极无为”可以写成:人要做到“无为”、“无事”、“无欲”) 。

16、(1)内容上开篇点题,形象地写出了生活中窗的作用。(1分)

(2)形式上引出下文对抽象的窗(或"窗外人生"丰富内涵)的阐述。(或者“为下文写窗外人生的丰富内涵做铺垫”。)(2分)

17、唐人门窗俱开,拥有诗化的视角,睿智的眼光和开发的胸襟,是一个时代精神风貌的缩影。

宋人的天地变小,视角变得狭隘,没有了穿行天地间的大气,仅剩下移花接木的才气。

清人背着负担看窗外,平添了许多无奈,借助形象的虚拟隐晦地传达自己对这个世界的冷眼旁观。

评分标准:答对一点2分,答对两点4分。

18、这是一道开放性的题目,只需言之成理即可。(不要求面面俱到,只要能就以上任何一种观点或其他观点进行探究即可,根据观点是否明确、论述是否合理、理由是否充分酌情给分。观点明确,给2分;论述合理、理由充分,给4分。)

19、【解析】 本题考查归纳内容要点的能力。先提取精要,再将第2段中对从解析数论中“漫”出来是华罗庚一生研究数学的得意之笔的叙述进行整理、归纳、概括,可从华罗庚的数论研究现状,改行后的选择范围和数学生命的发展前景方面表述。

【答案】 ①他的数论研究已经达到真正的高水平;②原有的研究领域已无发展空间,改行可使他的选择范围越来越大;③由此及彼,自然“漫”出,使他的数学生命焕发光彩。(每答出一点给2分,答对两点给3分。意思答对即可。)

20、【解析】 本题考查筛选并整合文中信息、理解文意并归纳概括的能力。信息点全部在第3段,但要进行语言转化,变成简洁的语言表述。例如,将“太注意方法而忽略了原则。一个数学问题往往要教十几种方法,其实只要一种就够了。学会一种方法,别的自然可以想到”转化成“华罗庚注重方法,更注重原则”,再依次类推后面的两个方面。

【答案】 ①不仅注重方法,更注重原则;②重视改作业和回答学生问题,启发深入思考;③教给学生“从薄到厚”、“从厚到薄”的读书方法。(每答出一点给1分,两点3分,三点4分。意思答对即可。)

21、【解析】 本题考查领悟作品的语言艺术魅力,探究文本中的语言含义,提出自己的个性化见解的能力。考生必须先亮出观点,然后进行分析,再从文章中找出论据来论证。其实华罗庚的改动翻新有着他个人当时特定的情境,然而从语言学方面来看却是对这些经典语言的误解。

【答案】 观点一:有道理。华罗庚的改动很有创造性。

①“弄斧必到班门”,敢于与高手过招,才能得到帮助与指教,提高自己;②“观棋不语非君子”,发现别人的研究有不足,应主动指出来;③“落子有悔大丈夫”,发现自己的研究有缺点,也一定要及时改正。

观点二:没有道理,华罗庚的改动会造成对这些熟语的误解。

①“班门弄斧”只是告诫人们不要在行家面前卖弄本领,善于藏拙,才能扬长避短;②比赛场上,必须尊重棋手,“观棋不语真君子”;③遵守比赛规则,“落子无悔大丈夫”。

观点三:两种说法都有道理,但又都有特定的适用范围。

①为人做事,切忌“班门弄斧”;求知问学,“弄斧必到班门”;②赛场观战,“观棋不语真君子”;乐于助人,“观棋不语非君子”;③弈棋对决,“落子无悔大丈夫”;知错即改,“落子有悔大丈夫”。

(不要求面面俱到,只要能就以上任何一种观点或其他观点进行探究即可,根据观点是否明确、论述是否合理、理由是否充分酌情给分。观点明确,给2分;论述合理、理由充分,给4分。)

22、答:黑匣子是一种装在飞机座舱里,用来记录飞机飞行中的各种资料,飞机失事后可依其记录分析失事原因的飞行记录仪。(4分)

23、答案:(1)漫画内容:漫画的主体部分,画了一棵手掌形的树(1分)。“手指”被砍去了三根,只剩下光秃秃的“食指”和“中指”成“V”形(1分)。画面的左上角有“这不是胜利”的字样(1分)。

【译文】张允济,青州北海县人。隋大业年间为武阳县县令,致力于以德行教育训导民众,百姓怀念他。元武县与武阳县接壤,县里有个人带了头母牛随他妻子的娘家一起生活了八九年,母牛生下了十多头小牛。到了要分居时,妻子娘家人不肯还给那头牛,元武县衙门几任县令都不能解决这问题,那人就到武阳县请求允济评判,允济说:“你自有元武县令,怎么到这里来告状?”那人泪流不止,把事情的始末都讲了出来。允济于是命令手下人绑了那人,用衣衫蒙住他的头,将他带到他妻子娘家所在的村子去,说是抓住了盗牛贼。张允济召集村人,将村里的牛全部集中在一起,一头一头询问牛是从哪里来的,妻子娘家人不知道其中的缘故,又担心受连累,就指着那头强占来的母牛说:“这是我女婿家的牛,从哪里来的我就不知道了。”允济便揭开牛主人蒙头的衣衫,对他妻子娘家人说:“这就是你女婿,你可以把牛还给他。”妻子娘家人叩头服罪。元武县主管官听说后,都十分惭愧。张允济还曾在路途中遇到一个种葱的老妇人,搭了一座圆形草房在那里守葱,允济对老妇人说:“你只管回去,不要不厌其烦地守着,如果遇到盗贼,应当来报告县令。”老妇人听从了他的劝告。回家住了一夜,那葱就丢失了很多。老妇人把情况告诉了他,他便把总地十里之内的全部男女都集中起来,一个个到跟前来检验查问,果然找到了盗葱的人。曾有个赶路的行人,天亮前就出发,把衣衫掉到了路上,走了十几里才发觉,有人对他说:“我们这武阳县境内,路不拾遗,只要能返回去取,东西一定在。”正如这人所说,果然找到了衣衫。远近之人都称赞允济,他的政绩尤其卓异。

允济后迁升高阳郡丞。当时没有郡将,允济独自统领大郡,官吏百姓心悦诚服。当叛贼统帅王须拔进攻围城时,城中粮食吃光了,官吏百姓采集槐树叶藁本草充饥,竞然没有人叛变。贞现初,积功升任刑部侍郎,封爵武城县男,后出京任幽州刺史,不久去

世。

试室: 座位号: 原班级: 姓名:

第一学期期末考高一语文试题(问卷)

本试卷共12页,24小题,满分150分,考试时间150分钟。

注意事项:

1.本试卷分问卷(1~8页)和答卷(9~12页)两部分。

2.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、原班级、试室号、座位号填写在答卷相应位置上。

3.所有答案一律用黑色字迹的签字笔或钢笔填写到答卷指定区域内、不能超出指定区域或在非指定区域作答,否则答案无效。考生必须保持答卷的整洁。

4.考试结束后,只需交回答卷,问卷由考生自己保留。

一、本大题4小题,每小题3分,共12分。

1.下面加点的字注音完全相同的一项是

A. 寥廓 嘹亮 獠牙 幕僚 B. 霉菌 媚态 门楣 传媒

C. 激扬 升级 畸形 成绩 D. 诋毁 启迪 嫡系 荻花

2.下面语段中加点的词语,使用不恰当的一项是

据说短信拜年,已成为与吃年饭、看春晚并列的春节三件大事。同一时间里,祝福短信便在长城内外、大江南北铺天盖地地散播。大量转发的拜年短信,内容大同小异,相互抄袭,人云亦云,毫无个性和感彩。因此很多人对节日期间的一些所谓短信不厌其烦。有专家认为,虽然转发短信内容多姿多彩,但人们更容易被原创的温暖与真诚打动。

A 铺天盖地 B 人云亦云 C 不厌其烦 D 多姿多彩

3.下列各句中,没有语病的一项是

A.英国雷丁大学一位名叫朱利安·文森特的生物学家和一位复合材料专家领导的科研小组正在从事这项研究。

B.国际互联网虽然给我们带来了商务、交通上的不少便利,但我们对网上信息的真实性越来越怀疑。

C.水库露底、河水断流、农田龟裂、水井干涸……我国西南正遭受着60年来最为严重的特大干旱,其中云南和广西的部分地区的旱情甚至百年一遇。

D.孙绍基的幽默理论不满足于转述西方经典,在《幽默学全书》中,更着重于将理论的独创性与操作的可行性结合起来,在具体操作上更提供了一系列切实可行的方法。

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是

一年,三百六十五天,周而复始,这是生活的一个自然段落。

____________________________________________________________________

①其中充盈着对生活的愿望、理想和心理祈求,积淀着民族心理和民族情感。

②年复一年的过年仪式,积累成过年习俗,形成年俗文化。

③如果没有年,各个节就群龙无首了。

④如果失去“年”的概念,一切年俗文化就失去了中心和灵魂。

⑤年是大的自然段落,一年中分的若干小段落叫节,年是统率节的。

⑥岁末年初的辞旧迎新始终是过年的主题,是年俗的核心。

A.⑥①⑤③④② B.⑤③④②①⑥

C.⑤③⑥②①④ D.④①⑤③⑥②

二、本大题7小题,共42分。

阅读下面的文言文,完成5—9题。(35分)

张允济,青州北海人也。隋大业中为武阳令,务以德教训下,百姓怀之。元武县与其邻接,有人以牸牛①依其妻家者八九年。牛孳产至十余头,及将异居,妻家不与,县司累政不能决。其人诣武阳质于允济,允济曰:“尔自有令,何至此也?”其人垂泣不止,具言所以。允济遂令左右缚牛主,以衫蒙其头,将诣妻家村中,云捕盗牛贼,召村中牛悉集,各问所从来处。妻家不知其故,恐被连及,指其所诉牛曰:“此是女婿家牛也。非我所知。允济遂发蒙,谓妻家人曰:“此即女婿,可以牛归之。”妻家叩头服罪。元武县司闻之,皆大惭。又尝道逢一老母种葱者,结庵守之,允济谓母曰:“但归,不烦守也。若遇盗,当来告令。”老母如其言,居一宿而葱大失,母以告允济,悉召葱地十里中男女毕集,允济呼前验问,果得盗葱者。曾有行人候晓先发,遗衫于路,行十数里方觉,或谓曰:“我武阳境内,路不拾遗,但能回取,物必当在。”如言果得。远近称之,政绩优异。

迁高阳郡丞,时无郡将,允济独统大郡,吏人畏悦。及贼帅王须拔攻围时城中粮尽吏人取槐叶藁节食之竟无叛者贞观初累迁刑部侍郎封武城县男出为幽州刺史寻卒。

(《旧唐书·列传一三五》)

①【注】牸:雌性牲口。

5.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是

A.务以德教训下 教训;教育训导。

B.县司累政不能决 累政:几任执政者。

C.其人诸武阳质于允济 质:质问。

D.牛孳产至十余头 孳:繁殖。

6.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是

A.①其人诣武阳质于允济 ②妻家不知其故

B.①壬戌之秋,七月既望 ②唯江上之清风,与山间之明月

C.①逝者如斯,而为尝往也 ②虽不谓吾言为是,而亦无词相答

D.①又杂植兰桂竹木于庭 ②客逾庖而宴,鸡栖于厅

7.以下句子分别编为四组,能够表现张允济处事艺术的一组是

①务以德教训下,百姓怀之②召村中牛悉集,各问所从来③允济呼前验问,果得盗葱者 ④元武县司闻之,皆大惭 ⑤遂令左右缚牛主,以衫蒙其头,将诣妻家村中⑥时无郡将,允济独统大郡

A.①②④ B.①⑤⑥ C.②③⑤ D.③④⑥

8.下列对原文的叙述与分析,不正确的一项是

A.张允济,青州北海县人。隋大业年间为武阳县县令,他努力用德行教育老百姓,老百姓非常怀念他。

B.武阳县里有个人带了头母牛在他妻子的娘家一起生活了八九年,母牛生下了十多头小牛。到了要分居时,妻子娘家人却不肯归还那头牛,那人就请求允济评判,允济却无法解决这次纠纷。

C.张允济在武阳任职期间,政绩尤其卓异。在武阳县境内,甚至出现了“路不拾遗”的境况,远近之人都称赞张允济。

D.张允济后迁升为高阳郡丞,当叛贼王须拔进攻围城时,城中粮食吃光了,官吏百姓采集槐树叶藁本草充饥,也没有人叛变朝廷。

9.断句和翻译。(11分)

(1)给阅读文段中划波浪线的句子断句(用“/”划分即可)。(4分)

及贼帅王须拔攻围时城中粮尽吏人取槐叶藁节食之竟无叛者贞观初累迁刑部侍郎封武城县男出为幽州刺史寻卒。

(2)把阅读文段中划横线的句子翻译成现代汉语。

①元武县与其邻接,有人以牸牛依其妻家者八九年。(4分)

②允济遂令左右缚牛主,以衫蒙其头。(3分)

10.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。(7分)

江 上 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 ) 王安石

江北秋阴一半开,晚云含雨却低徊。

青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来。

(1)“晚云含雨却低徊”运用了什么修辞手法?有什么作用?(3分)

(2)这首诗歌也于寻常的景物描写中蕴含着深刻的哲理,请简要分析。(4分)

11、补写下面名句名篇中的空缺部分。(10分)

(1)________________,________________。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

(2) , 。 后之视今,亦犹今之视昔。

(3)盖将自其变者而观之,______________。____________,则物与我皆无尽也。

(4)若夫乘天地之正,______________,____________,彼且恶乎待哉?

(5)秦人不暇自哀,而后人哀之;______________,______________。

三、阅读下面的文字,完成12~15小题。(共4小题,共16分)

关于人的生死观(节选)

人类何时才具有理性的生死观?依我看,这主要决定于两项因素:一是,依靠文明程度的逐渐提高,特别对自然界现象有超脱蒙昧的认识,也就是有某种朴素科学观念的产生;其次,积长期的生活经验,对人生苦难有进一步的认识,开始懂得人之生老病死本无可避免,人间的真苦难在于社会不公,贫富悬殊,一部分人统治、压迫、剥削另一部分人,人和人之间展开对于权力和经济利益的争夺愈演愈烈,成为社会常态。这就不可避免地使人深深地感觉到,人活着所遭受的不幸和苦难甚至比死亡还要难受、还要可怕、还更令人屈辱。这实在是生不如死。

在这种情况下,人的生死观自然而然要发生变化。中国到了周朝就起了一个大变化。周朝时提出“远鬼神、重人事”的治国方针。所谓重人事,就是将处理社会关系、重新确立新的宗法秩序、制定用于统治的“礼”摆在第一位,万事“礼”为首,人生的第一要义是遵礼守法,安份守己。尊天是必要的,但天命不足恃;鬼神也是要敬的,但办事不能只靠占卜问卦。人的苦难并非由天造成,实人自为之。夏日炎炎,冬夜严寒,“人生百岁,必归其居(就是说,不可避免地要归于死亡)”。相传姜太公有一本《家教》流传于世,其中有这样几句话:“罗网之鸟,悔不高飞;吞钩之鱼,恨不忍饥;人生误计,恨不三思;祸将及至,恨不忍之。”这就是说,人之招灾咎由自取,非“天命”使然。万事皆在人为,就是“天命”亦可抗争。

中国五千年漫长的历史,虽有各种迷信观念盛行,但本土宗教意识淡薄,凡宗教都在政府当局控制之下(或被其利用),这是很了不起的。对此,有周一代功不可没。后世的人仍念念不忘此理,如宋欧阳修在《五代史·伶官传序》中说道:“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!”

从春秋战国时代即先秦及其以后,由于时代的进步,社会斗争加剧并趋于激烈,人类的知识积累多了,自觉性也增强了,于是人对生命的理性思考大进一步,开始形成各种各样的生命哲学。这里不必细说,只略提以下三种:

一是儒家的生死观。儒家思想在中国是长期占主导地位的思想,它继承并发展了周代的“重人事”的主张,尊重人的生命价值,也就是要珍惜生命,生尽其用,有所作为,建功立业。人虽终有一死,但若能“立功”、“立德”、“立言”,就可以做到“三不朽”。所以,总的说,儒家的生命哲学是相当积极的。

再就是道家的生死观。道家和儒家不同,不主张“人为”,而主张一切顺其自然——“道法自然”。人要做到“无为”、“无事”、“无欲”,天下才会太平,国家才能治好。老子说过一句话:“死而不亡者寿”。这里将死、亡两字分开,赋予不同的含义,所谓“不亡者”即相同于“不朽者”,人虽死而其名其功业长存于世,这才是长寿者。这和儒家的“三不朽”思想颇相似。然而,道家对生死的“无常”、生命的短暂,也发出过无奈的感慨,如庄子所说:“其行尽如驰,而莫之能止,不亦悲乎!”

接下来就是宗教的生死观了。在中国主要就是道教和佛教。道教奉老子为教主,实际上,它是继承中国人古已有之的求长生的欲望。“求长生”、“求仙”固然不能成真,但道教所创造的一套养生健身之术,有些如太极拳、练剑等倒颇有益于人的健康。佛教在中国的传布使灵魂之说大为盛行。佛教不承认生命“常住论”,也不承认生命“断灭论”,而提出一种所谓“因缘和合”的流动生命观(后来演化为“轮回论”)。等到传入中国,大乘代小乘而兴(大乘以救世利他为宗旨,小乘以修身自利为宗旨),人死要投胎转世轮回之说深入人心(这和佛教的“业力说”和“中阴身”说亦有关)。此外,又掺入了中国的许多迷信观念,于是相对于人间世界,便又创造出一个灵魂世界来。

12.下列关于生死观发展变化的理解不正确的一项是( )

A.人类文明程度的逐步提高,产生了某种朴素科学观念,这是理性生死观形成的一个因素。

B.积于长期的生活经验以及社会的不公,使人们深深感觉到人活着所遭受的不幸和苦难甚至比死亡还要难受、还要可怕、还更令人屈辱,这些想法促进了生死观的发展。

C.从先秦及其以后,由于时代的进步,社会斗争加剧并趋于激烈,人类的知识积累多了,自觉性也增强了,于是人对生命的理性思考大进一步。

D.周朝时提出“远鬼神、重人事”的治国方针,标志着中国生死观的一次变革。

13.根据文意,以下说法正确的两项是( )

A.“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!”欧阳修的这句话也是周代生死观的体现。

B. 周朝的生死观认为,人生的第一要义是遵礼守法,安分守己,听天由命。

C.道家主张道法自然,一切顺其自然,只有尊重天命、敬鬼神,才能把国家治理好。

D.道家的老子被道教奉为教主,所以道教的生死观和道家生死观是同宗同源的。

E.道教以“求长生”、“求仙”为目的,有违生命规律,但是道教的一套养生健身之术也有益于人的健康。

F.在中国,宗教生死观的主要内容是道教生死观和佛教生死观,中国佛教提出的是一种“因缘和合”的流动生命观。

14.“罗网之鸟,悔不高飞;吞钩之鱼,恨不忍饥;人生误计,恨不三思;祸将及至,恨不忍之。”在文中要说明什么道理?有什么作用?(4分)

__________________________________________________________________

15.试分析儒家生死观和道家生死观的异同。(4分)

_______________________________________________________________________ _

四、本大题为选考内容的两组试题,每组试题3小题,共13分。

选考内容的两组试题分别为“文学类文本阅读”与“实用类文本阅读”,请先用“√”选择出自己阅读的试题组,然后作答。

(一)、文学类文本阅读

窗外人生

王呈伟

①窗子里的人喜欢往窗外看,看外面的景物随四时而变化,看春天花开,看冬日雪落。看风乍起,吹皱一池秋水,看雨飘落,路上的行人在夏雨中匆匆走过……

②人确实需要向外看的勇气,不能囿于一室之中,泯灭突破藩篱的渴望。人在屋里憋闷得久了,倦了,懈怠了,视角就凝固了:这不是体力上的疲惫,而是心智上的衰竭。这时就需要窗子里的人走到窗前,适时放飞一下郁闷的心情,放到太阳底下晒一晒,思想就不会霉掉,人只有在天地问才会多些悟的灵感和做的创意,从容澹定之中,情感才能归于平和,真知方可还原朴素。生活在高楼大厦中被钢筋水泥日益挤压的人群不应只是伏案工作这一种姿势。人的生命也不应只有勤奋这一种底色,人的视野更不该只有室内这一种视角!什么时候能表现出那临窗极目的舒昂,这不仅是一时的心情,更是一种人生的气度。

③唐人的窗外别有一番天地,“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”门窗俱开的气势也只有唐人做得出。“吴楚东南坼,乾坤日夜浮。”凭高远望,极目江河湖泊,才能看懂化外之境,天地间凝结的浩然之气尽被唐人望收眼底,一览无余。这不仅仅是一个视角的诗化,一种眼光的睿智,更是一种胸襟的开放,一个时代精神风貌的缩影。那种昂扬向上,奋发有为的人生价值观,传承为史书中的一脉奇香,引领后来人书写自己的人生。唐人的诗性内含风骨,高蹈得让那些只会追逐利益的后人满面含羞。

④宋人的天地似乎是小了些,“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。”天空从方塘中赏鉴;“墙里秋千墙外道。墙外行人,墙里佳人笑”。情感交流也要隔着墙。已然没有了穿行天地间的大气,仅剩下移花接木的才气,收回可极八表的目光,定格成庭院深深深几许的偷闲。从此。大宋庭院的天空悬挂上一颗颗多感的心,从“西北望,射天狼”的豪放与自信,演变成“倚门回首”的秀气与精致,目光不再远行,直把雕塑雕成了饰物,放在手中把玩,舒缓自己难以排解的感时伤情。即便宋人有将山水缩龙成寸的智慧,可这窗外庭院的视角也是狭隘多了。

⑤清人是背着一肩负担看窗外的,平添了许多无奈,把凭窗的浩叹写进小说,借形象的虚拟隐晦地传达自己对这个世界的冷眼旁观。蒲松龄的聊斋算是打开了一个与普通人对话的轩窗。让山野之人进来,让渔夫樵子进来,让他们身上的清新之气驱散狭小空间封闭了太久的腐气,晦气,浊气……可这种胸襟只体现在落第举子的身上是清一代学子的悲哀。曹雪芹来得率性,径直走到外面,从广阔的天地反观自己的书斋,悟通了人世间的百态人生,“世事洞明皆学问”——他饿着肚子依然能行走在大天大地里,用历经风雨饱润沧桑的笔触写出了惊世骇俗的文字。这是行走在天地间高傲的灵魂,是真正的读书人最后的尊严。在这本可窥一个王朝背影的大书中,让人看到了从兴盛到末路的历史,他开的是封建社会的天窗,容尽了世间的沧海塞田、风花雪月。

⑥凭着这一扇扇历史中的大窗,我们仿佛看到一个个鲜活的生命从史册的书香中向我们走来,用生命奏出金石般的声响扣开我们日益禁闭的心扉。时代发展到今天,我们不能埋头做“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的窗下囚徒,要从窗内的局促中走出来,任目游万仞,让思想远行。

(选自《读者》2007年第14期)

16、这是一篇哲理性散文,开篇作者从人们喜欢看窗外景物随四季变化写起,这样写有什么好处?(3分)

17、唐人、宋人、清人的“窗外人生”各有怎样的特点?请简要概括。(4分)

18、在文章结尾作者提出,时代发展到今天,我们不能埋头做窗下囚徒,要从窗内的局促中走出来,让思想远行。你同意作者的这种说法吗?为什么?(4分)

(二)实用类文本阅读

数学奇才华罗庚

①无论研究数学中的哪一个分支,华罗庚总能抓住中心问题,并力求在方法上有所创新。他反对将数学割裂开来,永远只搞一个小分支或其中的一个小题目,而对别的东西不闻不问。他将这种做法形容为“画地为牢”。他曾多次告诫学生:“我们不是玩弄整数,数论跟其他分支是有密切关系的。”在《数论导引》中,华罗庚首先强调的就是数学的整体性与各部分之间的联系。

②1945年,尽管华罗庚已经是世界数论界的领袖学者之一,但他并不满足,决心中断他的数论研究,另起炉灶。关于他改变自己研究方向的主要原因,正如他以后多次说的,“假如我当时不改行,大概再写几篇数论文章,我的数学生命也就结束了,但改行了就不一样了”。“在研究数学时,选准方向拼命进攻固然很重要,但退却有时也很重要。善于退却,把握住退却的时机,这本身就是一种艺术。”他的改行,实际上是其治学之道“宽、专、漫”中的“漫”,即他在搞熟弄通的分支附近,扩大眼界,在这个过程中逐渐转到另一个分支,使自己的专业知识“漫”到其他领域。这样,原来的知识在新的领域还有用,选择的范围就会越来越大。他一直认为,从解析数论中“漫”出来是他一生研究数学的得意之笔。

③对于我国数学教育中存在的问题,华罗庚认为,主要出在太注意方法而忽略了原则。一个数学问题往往要教十几种方法,其实只要一种就够了。学会一种方法,别的自然可以想到。在教学方法上,一种毛病是不少老师不愿意改作业,许多题目自己在黑板上演算一遍,让学生照抄了事;另一种毛病是不愿当堂答复学生的问题,这一种态度最坏。华罗庚上课时,对学生提的任何问题总要在课堂上答复,认为这样可以训练学生如何去“想”。有时实在解决不了,他也很坦白地告诉学生,他要回去继续想,而不是只顾面子,使问题解决得模模糊糊。他还讲到“由薄到厚”和“由厚到薄”的读书方法:“譬如我们读一本书,厚厚的一本,加上自己的注解,就会愈读愈厚,我们知道的东西也就‘由薄到厚’了。但这还只是接受和记忆的过程,读书并不是到此为止。‘由厚到薄’是消化、提炼的过程,即把那些学到的东西,经过咀嚼、消化,融会贯通,提炼出关键性的问题来。”

④1979年3月底,华罗庚应英国伯明翰大学邀请,去英国讲学,历时八个月,其间还应邀到荷兰、法国与西德访问了一个多月。7月下旬,“解析数论会议”在英国达勒姆召开,华罗庚应邀参加,他的学生王元与潘承洞也参加了。王元代表华罗庚和他自己做了“数论在近似分析中的应用”的大会报告,潘承洞做了“新中值公式及其应用”的大会报告 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 )。一些白发苍苍的数学家用“突出的成就”、“很高的水平”等评语,赞扬中国数学家在研究解析数论方面所作的努力,并向华罗庚表示祝贺。

⑤通过对欧洲的访问,华罗庚深刻领悟到“班门弄斧”这个成语是要人隐讳缺点,不要暴露,不如改成“弄斧必到班门”。他每到一个地方去演讲,必讲对方最拿手的东西,其目的就是希望得到帮助与指教。他形象地说:“你要耍斧头就要敢于到鲁班那儿去耍,如果他说你有缺点,一指点,我下回就好一点了;他如果点点头,就说明我们的工作有相当成绩。”在《数论导引》的序言里,华罗庚曾把搞数学比作下棋,号召大家找高手下,即与大数学家去较量。 l982年,在淮南煤矿的一次演讲中,华罗庚还将“观棋不语真君子,落子无悔大丈夫”改成“观棋不语非君子,落子有悔大丈夫”。意思是说,当你看到别人搞的东西有毛病时,一定要指出来,当你发现自己搞的东西有毛病时,一定要及时修正,这才是“真君子”与“大丈夫”。可见,华罗庚的这些想法是一脉相承的。

(摘编自王元《华罗庚》)

19、.从解析数论中“漫”出来是华罗庚一生研究数学的得意之笔,这是什么原因?请简要分析。(3分)

20、华罗庚的数学教学具有什么样的特点?请简要说明。(4分)

21、“班门弄斧”、“观棋不语真君子,落子无悔大丈夫”都是具有广泛影响并流传至今的熟语,华罗庚却从另一个角度翻出新意。对此,你认为华罗庚的改动有没有道理?请谈谈你的看法。(4分)

五、语言应用。本大题2小题,共9分

22、提取下列材料的要点,整合成一个单句,为“黑匣子”下定义。

①黑匣子用来记录飞机飞行中的各种资料

②飞机失事后可以依据黑匣子的记录分析飞机失事的原因

③黑匣子是一种飞行记录仪

④黑匣子装在飞机的座舱里

23、(1)仔细观察以下漫画,用不超过100字的文字简要介绍漫画内容。(3分) (2)结合漫画的标题,用一句话谈谈你读漫画后的感受或启示。(2分)

六、作文(60分)

24、爱因斯坦曾说:“凡是在小事上对真理持轻率态度的人,在大事上也是不可信任的。”请以“小事与大事”为话题,写一篇不少于800字的作文。题目自拟,文体自选,立意自定。

广东惠阳高级中学2011—2012学年度

第一学期期末考高一语文试题(答卷)

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13

二、古诗文阅读 9.断句和翻译。(11分)

(1)给阅读文段中划波浪线的句子断句(用“/”划分开即可)。(4分)

及 贼 帅 王 须 拔 攻 围 时 城 中 粮 尽 吏 人 取 槐 叶 藁 节 食 之 竟无 叛 者 贞 观 初 累 迁 刑 部 侍 郎 封 武 城 县 男 出 为 幽 州 刺 史 寻 卒。

(2)把阅读文段中划横线的句子翻译成现代汉语。(7分)

①元武县与其邻接,有人以牸牛依其妻家者八九年。(4分)

②允济遂令左右缚牛主,以衫蒙其头。(3分)

10.(1)

(2)

11.(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

三、阅读:14、

15、

四、选考阅读 请选择 文学类( ) 实用类( )16/19__________________________________________________________

17/20 ______________________________________________________________

18/21 ______________________________________________________________

五、语言表达与运用

22、(4分)

23、(1)(3分)

(2)(2分)

六、 作文(60分)

题目:

100

200

300

400

500

600

700

800

800

900

高一期末测试语文答案

1、答案 A项,B项“媚态”读“mèi”,其余 读“méi”;B项“绩”读“j씓级”读“jí”;其余读“jī”;D项”诋毁”读“dǐ”,其余读“dí”

2、答案 C项“不厌其烦”意思是“不嫌繁琐与麻烦”,这里应是“不胜其烦”,意思是“繁琐、啰嗦得使人受不了”。

3 .答案 D A项对“和”的理解产生歧义 B项关联词语语序不当 C项“云南和广西的部分地区”有歧义

4、答案 C

5、、C(质问)

6、 A 第一个“其“为指示代词”那“,第二句的“其”为“其中的“

7、C(①表现其以德治县④写元武县前任长官的态度,从而表现允济的工作才能)

8.B(此人原是元武县人,不是武阳县人。而且张允济解决了这次纠纷。)

9、①及贼帅王须拔攻围,时城中粮尽,吏人取槐叶藁节食之,竟无叛者。贞观初,累迁刑部侍郎,封武城县男。出为幽州刺史,寻卒。 (断错1—2个扣1分,3—4个扣3分。错5个不给分。)

②元武县与武阳县接壤,县里有一个人带了头母牛随他妻子的娘家一起生活了八九年

③允济于是命令手下人绑了那人,用衣衫蒙住他的头

10、(1)拟人(1分)。“低徊”本来是指人的徘徊沉思(1分),这里用来表现含雨的暮云低垂而缓慢移动的情形,静中有动,情趣横生(1分)。

(2)在孤云低垂、青山缭绕、无路可行之际,却忽然看见远处忽隐忽现的帆船驶来(2分),这告诉人们:山重水复之际,往往也是柳暗花明之时;困难与黑暗中往往蕴含着希望和光明(2分)。

11、(1)哀吾生之须臾,羡长江之无穷

(2)固之一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

(3)则天地曾不能以一瞬 自其不变者而观之

(4)而御六气之辨,以游无穷者

(5)后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也

12.解析:D选项中“标志着中国的生死观的一次变革”属于无中生有,理解失当。第二段原文说“中国到了周朝就起了一个大变化”,提出了“远鬼神、重人事”的治国方针,它的意思并不是说中国的生死观到周朝出现了革命性的变化。

答案:D

13.解析:B选项参看第二段“万事皆在人为,就是‘天命’亦可抗争。”所以选项中“听天由命”是错的。C选项参看第二段,周朝时提出“尊天是必要的,但天命不足恃;鬼神也是要敬的,但办事不能只靠占卜问卦”,可见“只有尊重天命、敬鬼神才能……”曲解了原句的意思,而且这句话也不是道家思想的内容。D选项参看第七段:“道教奉老子为教主,实际上,它是继承中国人古已有之的求长生的欲望。”所以道教生死观和道家生死观并非同宗同源。F选项参看第七段,“因缘和合”的流动生命观并非中国的佛教生死观的内容,所以F选项不正确。

答案:AE

14.(1)说明的道理:人之招灾咎由自取,非“天命”使然。(2)作用:引用论证,增强说理力量。

15.相同点:(1)人生虽短暂,但功业是生命的延续。(答“人虽死而其名其功业长存于世”或者“若能‘立功’、‘立德’、‘立言’,就可以做到‘三不朽”也得分)

不同点:(1)儒家生死观是相当积极的,道家生死观是相对消极的。(2)儒家生死观主张尊重生命,“重人事”,要生尽其用,积极有为;道家生死观尊重自然,道法自然,重天命,消极无为(最后一小句“消极无为”可以写成:人要做到“无为”、“无事”、“无欲”) 。

16、(1)内容上开篇点题,形象地写出了生活中窗的作用。(1分)

(2)形式上引出下文对抽象的窗(或"窗外人生"丰富内涵)的阐述。(或者“为下文写窗外人生的丰富内涵做铺垫”。)(2分)

17、唐人门窗俱开,拥有诗化的视角,睿智的眼光和开发的胸襟,是一个时代精神风貌的缩影。

宋人的天地变小,视角变得狭隘,没有了穿行天地间的大气,仅剩下移花接木的才气。

清人背着负担看窗外,平添了许多无奈,借助形象的虚拟隐晦地传达自己对这个世界的冷眼旁观。

评分标准:答对一点2分,答对两点4分。

18、这是一道开放性的题目,只需言之成理即可。(不要求面面俱到,只要能就以上任何一种观点或其他观点进行探究即可,根据观点是否明确、论述是否合理、理由是否充分酌情给分。观点明确,给2分;论述合理、理由充分,给4分。)

19、【解析】 本题考查归纳内容要点的能力。先提取精要,再将第2段中对从解析数论中“漫”出来是华罗庚一生研究数学的得意之笔的叙述进行整理、归纳、概括,可从华罗庚的数论研究现状,改行后的选择范围和数学生命的发展前景方面表述。

【答案】 ①他的数论研究已经达到真正的高水平;②原有的研究领域已无发展空间,改行可使他的选择范围越来越大;③由此及彼,自然“漫”出,使他的数学生命焕发光彩。(每答出一点给2分,答对两点给3分。意思答对即可。)

20、【解析】 本题考查筛选并整合文中信息、理解文意并归纳概括的能力。信息点全部在第3段,但要进行语言转化,变成简洁的语言表述。例如,将“太注意方法而忽略了原则。一个数学问题往往要教十几种方法,其实只要一种就够了。学会一种方法,别的自然可以想到”转化成“华罗庚注重方法,更注重原则”,再依次类推后面的两个方面。

【答案】 ①不仅注重方法,更注重原则;②重视改作业和回答学生问题,启发深入思考;③教给学生“从薄到厚”、“从厚到薄”的读书方法。(每答出一点给1分,两点3分,三点4分。意思答对即可。)

21、【解析】 本题考查领悟作品的语言艺术魅力,探究文本中的语言含义,提出自己的个性化见解的能力。考生必须先亮出观点,然后进行分析,再从文章中找出论据来论证。其实华罗庚的改动翻新有着他个人当时特定的情境,然而从语言学方面来看却是对这些经典语言的误解。

【答案】 观点一:有道理。华罗庚的改动很有创造性。

①“弄斧必到班门”,敢于与高手过招,才能得到帮助与指教,提高自己;②“观棋不语非君子”,发现别人的研究有不足,应主动指出来;③“落子有悔大丈夫”,发现自己的研究有缺点,也一定要及时改正。

观点二:没有道理,华罗庚的改动会造成对这些熟语的误解。

①“班门弄斧”只是告诫人们不要在行家面前卖弄本领,善于藏拙,才能扬长避短;②比赛场上,必须尊重棋手,“观棋不语真君子”;③遵守比赛规则,“落子无悔大丈夫”。

观点三:两种说法都有道理,但又都有特定的适用范围。

①为人做事,切忌“班门弄斧”;求知问学,“弄斧必到班门”;②赛场观战,“观棋不语真君子”;乐于助人,“观棋不语非君子”;③弈棋对决,“落子无悔大丈夫”;知错即改,“落子有悔大丈夫”。

(不要求面面俱到,只要能就以上任何一种观点或其他观点进行探究即可,根据观点是否明确、论述是否合理、理由是否充分酌情给分。观点明确,给2分;论述合理、理由充分,给4分。)

22、答:黑匣子是一种装在飞机座舱里,用来记录飞机飞行中的各种资料,飞机失事后可依其记录分析失事原因的飞行记录仪。(4分)

23、答案:(1)漫画内容:漫画的主体部分,画了一棵手掌形的树(1分)。“手指”被砍去了三根,只剩下光秃秃的“食指”和“中指”成“V”形(1分)。画面的左上角有“这不是胜利”的字样(1分)。

【译文】张允济,青州北海县人。隋大业年间为武阳县县令,致力于以德行教育训导民众,百姓怀念他。元武县与武阳县接壤,县里有个人带了头母牛随他妻子的娘家一起生活了八九年,母牛生下了十多头小牛。到了要分居时,妻子娘家人不肯还给那头牛,元武县衙门几任县令都不能解决这问题,那人就到武阳县请求允济评判,允济说:“你自有元武县令,怎么到这里来告状?”那人泪流不止,把事情的始末都讲了出来。允济于是命令手下人绑了那人,用衣衫蒙住他的头,将他带到他妻子娘家所在的村子去,说是抓住了盗牛贼。张允济召集村人,将村里的牛全部集中在一起,一头一头询问牛是从哪里来的,妻子娘家人不知道其中的缘故,又担心受连累,就指着那头强占来的母牛说:“这是我女婿家的牛,从哪里来的我就不知道了。”允济便揭开牛主人蒙头的衣衫,对他妻子娘家人说:“这就是你女婿,你可以把牛还给他。”妻子娘家人叩头服罪。元武县主管官听说后,都十分惭愧。张允济还曾在路途中遇到一个种葱的老妇人,搭了一座圆形草房在那里守葱,允济对老妇人说:“你只管回去,不要不厌其烦地守着,如果遇到盗贼,应当来报告县令。”老妇人听从了他的劝告。回家住了一夜,那葱就丢失了很多。老妇人把情况告诉了他,他便把总地十里之内的全部男女都集中起来,一个个到跟前来检验查问,果然找到了盗葱的人。曾有个赶路的行人,天亮前就出发,把衣衫掉到了路上,走了十几里才发觉,有人对他说:“我们这武阳县境内,路不拾遗,只要能返回去取,东西一定在。”正如这人所说,果然找到了衣衫。远近之人都称赞允济,他的政绩尤其卓异。

允济后迁升高阳郡丞。当时没有郡将,允济独自统领大郡,官吏百姓心悦诚服。当叛贼统帅王须拔进攻围城时,城中粮食吃光了,官吏百姓采集槐树叶藁本草充饥,竞然没有人叛变。贞现初,积功升任刑部侍郎,封爵武城县男,后出京任幽州刺史,不久去

世。

试室: 座位号: 原班级: 姓名:

同课章节目录