2020-2021学年部编版语文七年级下册第14课《叶圣陶先生二三事》练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年部编版语文七年级下册第14课《叶圣陶先生二三事》练习题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 27.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-16 14:18:54 | ||

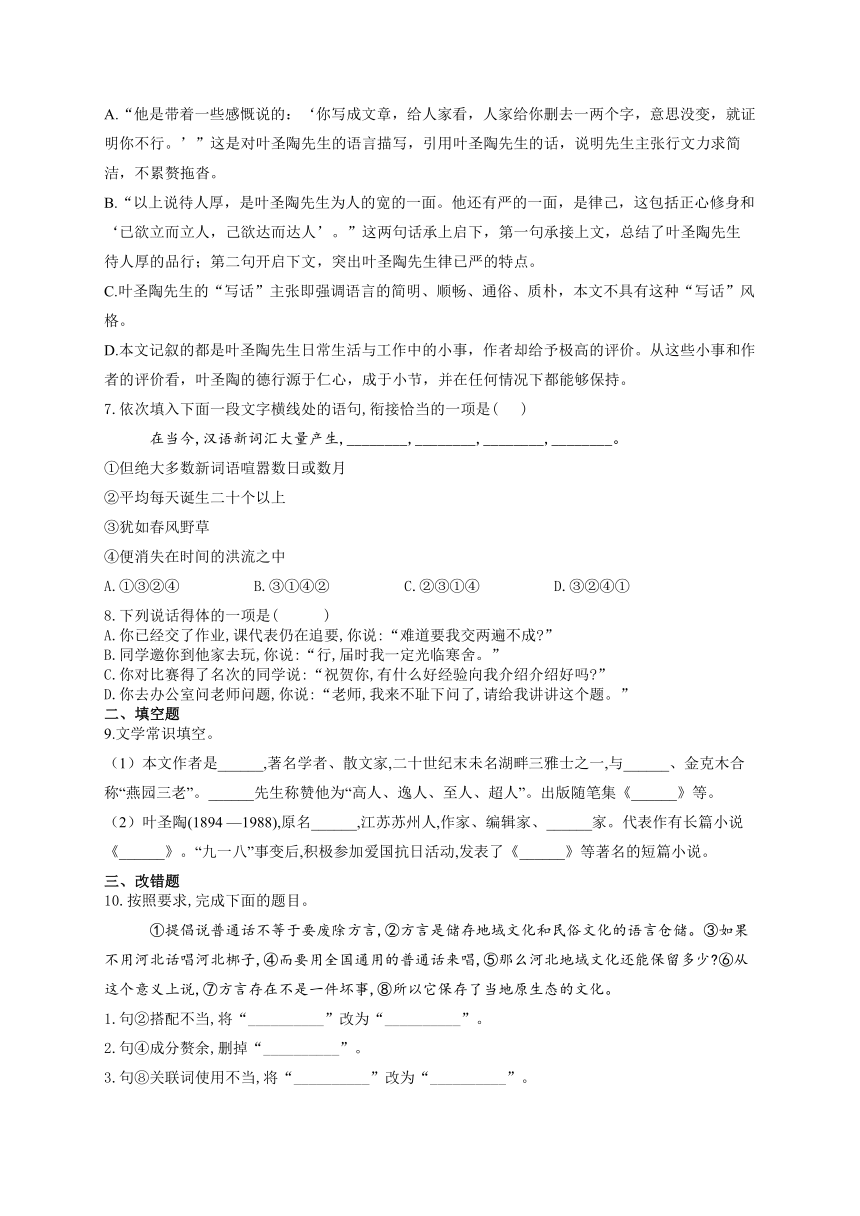

图片预览

文档简介

《叶圣陶先生二三事》练习题

一、单选题

1.下列加粗字注音全部正确的一项是(

)

A.别扭(bié)

譬如(pì)

鞠躬尽痒(jū)

B.业绩(jì)

妥帖(tiè)

细致恳切(kěn)

C.恢复(huī)

商酌(zhuó)

颠沛流离(pèi)

D.

累赘(zhui)

拖沓(tā)

以身作则(zé)

2.下列字形书写不完全正确的一项是(

)

A.谦虚

伏案

朦胧

感慨系之

B.零碎

悠久

出板

南腔北调

C.儒家

公寓

丁卯

付之一笑

D.微末

天坛

悲哀

监督执行

3.下列句子中加粗成语使用恰当的一项是(

)

A.疫情期间,医务人员舍小家为大家,抗击新冠,呕心沥血。

B.班长已经将这件事的重要性说得很清楚了,但他仍旧不以为然,敷衍对待。

C.我们一定要发扬不耻下问的精神,主动向老师请教,这样才能获取更多的知识。

D.在王老师的细心讲解下,他突然恍然大悟,彻底攻克了这道难题。

4.下列句子中没有语病的一项是(??

)

A.老师耐心地纠正并指出了我这次作业中存在的问题。

B.市长能否下河游泳,成了一些市民检验河道水质达标的标准。

C.通过这次“个性作文”大赛,使他对写作的信心增强了。

D.有专家指出,运动过少是导致部分青少年肥胖的主要原因。

5.下列句子中标点符号运用正确的一项是(

)

A.因此,我常常跟别人说:“叶老既是躬行君子,又能学而不厌、诲人不倦,所以确是人之师表。”

B.这有时使我想到《论语》上的话,一处是:“躬行君子,则吾未之有得”。一处是:“学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!”

C.前些年,一次听吕叔湘先生说:当年他在上海,有一天到叶先生屋里去,见叶先生伏案执笔改什么,走近看,是描他的一篇文章的标点。

D.文字之外,日常交往,他同样是一以贯之,宽厚待人。

6.下列关于课文的理解分析,不恰当的一项是(

)

A.“他是带着一些感慨说的:‘你写成文章,给人家看,人家给你删去一两个字,意思没变,就证明你不行。’”这是对叶圣陶先生的语言描写,引用叶圣陶先生的话,说明先生主张行文力求简洁,不累赘拖沓。

B.“以上说待人厚,是叶圣陶先生为人的宽的一面。他还有严的一面,是律己,这包括正心修身和‘已欲立而立人,己欲达而达人’。”这两句话承上启下,第一句承接上文,总结了叶圣陶先生待人厚的品行;第二句开启下文,突出叶圣陶先生律已严的特点。

C.叶圣陶先生的“写话”主张即强调语言的简明、顺畅、通俗、质朴,本文不具有这种“写话”风格。

D.本文记叙的都是叶圣陶先生日常生活与工作中的小事,作者却给予极高的评价。从这些小事和作者的评价看,叶圣陶的德行源于仁心,成于小节,并在任何情况下都能够保持。

7.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接恰当的一项是(

)

在当今,汉语新词汇大量产生,________,________,________,________。

①但绝大多数新词语喧嚣数日或数月

②平均每天诞生二十个以上

③犹如春风野草

④便消失在时间的洪流之中

A.①③②④

B.③①④②

C.②③①④

D.③②④①

8.下列说话得体的一项是(???)

A.你已经交了作业,课代表仍在追要,你说:“难道要我交两遍不成?”

B.同学邀你到他家去玩,你说:“行,届时我一定光临寒舍。”

C.你对比赛得了名次的同学说:“祝贺你,有什么好经验向我介绍介绍好吗?”

D.你去办公室问老师问题,你说:“老师,我来不耻下问了,请给我讲讲这个题。”

二、填空题

9.文学常识填空。

(1)本文作者是______,著名学者、散文家,二十世纪末未名湖畔三雅士之一,与______、金克木合称“燕园三老”。______先生称赞他为“高人、逸人、至人、超人”。出版随笔集《______》等。

(2)叶圣陶(1894

—1988),原名______,江苏苏州人,作家、编辑家、______家。代表作有长篇小说《______》。“九一八”事变后,积极参加爱国抗日活动,发表了《______》等著名的短篇小说。

三、改错题

10.按照要求,完成下面的题目。

①提倡说普通话不等于要废除方言,②方言是储存地域文化和民俗文化的语言仓储。③如果不用河北话唱河北梆子,④而要用全国通用的普通话来唱,⑤那么河北地域文化还能保留多少?⑥从这个意义上说,⑦方言存在不是一件坏事,⑧所以它保存了当地原生态的文化。

1.句②搭配不当,将“__________”改为“__________”。

2.句④成分赘余,删掉“__________”。

3.句⑧关联词使用不当,将“__________”改为“__________”。

四、问答题

11.请用一句话概括下面材料的主要内容。

??

2017年9月8日,“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛官网发布第16届大赛通知,本次大赛第一批投稿截止到2017年11月30日,2018届考生也可报名参加。

??

“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛由中国少年儿童新闻出版总社、中国当代文学研究会主办,《中学生》杂志社和中国当代文学研究会校园文学委员会承办,是目前全国主办单位级别最高和社会影响力最大的作文赛事之一。

??

大赛以“弘扬叶圣陶教育思想,配合促进新课程改革;引领中学生健康写作,发现与培养文学新苗”为宗旨,按照严谨规范的组织程序和公正公平的评选原则,通过初赛评选、现场决赛终评等多层环节,选拔成就了一大批文学特长生,为提高中学生文学素养和推动语文教育水平做出了应有的贡献。

??

现启动第十六届作文大赛,欢迎全国各地中学(含职高、中专)组织参赛。

五、材料题

12.阅读下面文段,完成1—4题。

在我认识的一些前辈和同辈里,重视语文,努力求完美,并且以身做则,鞠躬尽瘁(

),叶圣陶先生应该说是第一位。上面说的是总的用语方面。零碎的,写作的各个方面,小至一个标点,以至抄稿的格式,他都同样认真,不做到完全妥tiē_______决不放松。还记得五十年代早期,他发现课本用字,“做”和“作”分工不明,用哪一个,随写者的自由,于是出现这一处是“叫做”,那一处是“叫作”的现象。这不是对错问题,是体例不通一的问题。叶圣陶先生认为这也不应该,必须定个标准,要求全社出bǎn_________物统一。商讨的结果,定为“行动”义用“做”,“充当”义用“作”,只有一些历史悠久的,如作文、自作自受之类仍旧貫。决定之后,叶圣陶先生监督(

)执行,于是“做”和“作”就有了明确的分工。

1.给加粗字注音或根据拼音写汉字。

鞠躬尽瘁(

)

监督(

)

妥tiē______

出bǎn________物

2.文段中有错别字的两个词是_______和_______,正确的写法分别是_______和_______。

3.文段中“鞠躬尽瘁”的意思是:______________________。

4.“决定之后,叶圣陶先生监督执行,于是‘做’和‘作’就有了明确的分工。”句中的“的”是_______助词。

六、阅读理解与欣赏

13.阅读下面的文字后,回答问题。

以上说待人厚,是叶圣陶先生为人的宽的一面。他还有严的一面,是律己,这包括正心修身和"己欲立而立人,己欲达而达人"。己,人,思想和行动,范围太广,我想损之又损,只说说我深知,而且应该受到高度重视的一个方面,"语文"方面;这仍嫌范围广,只好再缩小,限于写作应该用什么样的语言这个像是不成问题的问题。说是不成问题,因为:一,看历史,似乎早已解决。那还是民初高喊文学革命的时候,以前言文不一致,如言,说"我觉得对",文则要写"余然之",既增加了无谓的负担,又不容易懂,所以应该合二为一。起初有些人,如林琴南之流,不以为然,但这是大势所趋,众意所归,不久就统一了天下,理,认定怎样说就应该怎样写,行,用笔写白话。二,看现实,写,都不用文言,而用普通话。但这里还隐藏着不少问题。由文学革命时期起,就应该有所谓白话指什么(如有孔乙己的白话,鲁迅的白话,北京市民的白话,等等),能不能这样写,应该不应该这样写等问题。这且不管,文学革命之后,许多知名的和不很知名的作家,以及广大的能执笔而不成家的,总是这样做了。成果呢?我的看法,除了少数人、个别文体(如小说、戏剧里的对话)之外,都是只能"不即不离"。不即,是与街谈巷议的口语不尽同;不离,是无论如何,总可以算作雅化的精炼化的条理化的口语。这都是过去的事了。值得重视的大问题在现在,流行的文的大多数,从用语方面看,与过去相比,不即的成分显然增加了,从而不离的成分就相应地减少了。这表现为冗长,扭曲,修饰,晦涩,不像话。不像话,有影响,是不自然,不简明,不易懂。这样写,有的来于心有余而力不足,有的来于看什么,学什么;但更多的是来于认识(纵使是不很明确的),以为不这样就不成其为文,甚至不足以称为文。有认识为依据,不即而离的文就会发荣滋长,终于成为文风问题。叶圣陶先生坚决反对这种文风,他提出正面的主张,要"写话"。写话,粗略说是嘴里怎么说,笔下就怎么写;加细一些说是,所写,从用语方面看,要是简明而有条理的口头话。

我们在一起的时候,常常谈到写文章,他不只一次地说:"写成文章,在这间房里念,

要让那间房里的人听着,是说话,不是念稿,才算及了格。"他这个意见,不同的人会有不同的反应。譬如近些年来,有不少人是宣扬朦胧的,还有更多的人是顺势朦胧的,对于以简明如话为佳文的主张,就必致付之一笑。这里为题目所限,不能牵涉过多,甚至挑起论辩。专说我的看法,写话,虽然其中有些细节还需要进一步说明,但大体上说,或当作行文用语的一个高标准看,总是既正确又对症。说正确,因为这是坚持文学革命以来求言文一致的老传统。说对症,因为时下的脱离口语甚至有意远离口语的文风正在制造"新文言"。称为文言,是因为只见于书面,嘴里并不这样说。新文言,就其难于为绝大多数人轻易了解说,会比旧文言更糟,因为旧文言简短,新文言冗长,旧文言直说,新文言要多绕弯子。不简短,不直说,再加上结果的难于了解,就成为症。去症要有对症药,那就是写话,写话的主张会碰到两种性质的难易问题。一种是执笔之前,刚才说过的,认为这样就不成其为文,下里巴人,不屑于。认识,属于一念之差,可是变却大不易,要慢慢学,多多比较,细心体会,求速成办不到。另一种是执笔之后,我的经验,就说是下里巴人吧,写得简明自然,让下里巴人听着像话,不是容易,而是很难。这也要靠慢慢学(多念像话的文),多多比较,细心体会;此外还要加上叶圣陶先生提到的办法,写完,可以自己试念试听,看像话不像话,不像话,坚决改。叶圣陶先生就是这样严格要求自己的,所以所作都是自己的写话风格,平易自然,鲜明简洁,细致恳切,念,顺口,听,悦耳,说像话还不够,就是话。

在文风方面,叶圣陶先生还特别重视"简洁"。简洁应该是写话之内的一项要求,这里提出来单独说说,是因为叶圣陶先生常常提到,有针对性。他是带着一些感慨说的:"你写成文章,给人家看,人家给你删去一两个字,意思没变,就证明你不行。"关于繁简,关于修改,鲁迅提到的是字句段。叶圣陶先生只说字,我的体会,一是偏重用语,二是意在强调,精神是可简就决不该繁。可是现实呢,常常是应简而偏偏要繁。繁简有时牵涉到内容方面,意思无价值,甚至更坏,当然以不写为是。内容还会引来其他性质的复杂问题,这里不管,只说用语。用语的可简而繁,近些年来大为流行,种类和花样都很多,几年前我在拙作《作文杂谈》的"累赘拖沓"一题里曾较详细地谈到,这里不能多说。我的想法,值得重视的不是多用少用一两个字,而是应该少用而偏偏多用的这种热爱冗赘的心情,它扩张,无孔不入,就会成为风。举最微末的两个字为例。一个是"了",势力越来越大,占据的地盘越来越广,如"我见到老师","他坐在前排",简明自然,现在却几乎都要写"我见到了老师","他坐在了前排",成为既累赘又别扭。另一个是"太",如"吸烟不好","那个人我不认识",也是简明自然,现在却几乎都要写"吸烟不太好","那个人我不太认识",成为不只累赘,而且违理。像这样的废字,删去不只是意思没变,而且是变拖沓无理为简洁合理,可是竟然很少人肯删,也就无怪乎叶圣陶先生感慨系之了。

1.选文第1段第一句话的作用是什么?

2.作者用了一个什么词来表述叶圣陶先生的语文主张?这种风格具体讲的是什么?(用文中的原话回答)

3.作者是怎样说明叶圣陶先生注重文风简洁的?

4.说说作者在选材方面的特点和作用。

参考答案

1.答案:C

解析:本题考查判断读音正误。A“别”应读biè。

B“帖”应读tiē。D“沓”应读tà。

2.答案:B

解析:本题考查辨识错别字。B板一版。

3.答案:A

解析:B.不以为然:不认为是对的,表示不同意(多含轻视意)。此处应用“不以为意”。C.不耻下问:不以向地位比自己低、知识比自己少的人请教为可耻。学生向老师请教不能用“不耻下问”。D.恍然大悟:形容忽然醒悟。不可再与“突然”连用。

4.答案:D

解析:A中不合逻辑,应是“指出并纠正”;

B中前后不一致,应删去“能否”;

C中词语不搭配,应是“信心增强”。

5.答案:D

解析:A.“学而不厌”与“诲人不倦”之间的顿号应改为逗号。B.第一个句号应放在引号内。C.冒号应改为逗号。

6.答案:C

解析:本文具有叶圣陶先生所主张的“写话”风格。

7.答案:C

解析:第②句和前面的“汉语新词汇大量产生”紧密衔接,第③句承接第②句,体现汉语新词汇的强盛生命力;第①句中的“但”字表转折,排在第③句后;第④句说明了绝大多数新词语的结局,应为最后一句。

8.答案:C

解析:说话得体,首先要做到,语气委婉,不能生硬。用词一定要正确,注意人物身份。A:说话太生硬。B:寒舍是称自己的家。D项:不耻下问用错了。注意身份。

9.答案:(1)张中行;季羡林;季羡林;负暄琐话;

(2)叶绍钧;教育;倪焕之;多收了三五斗

解析:

10.答案:1.仓储;

仓库;

2.全国通用的;

3.所以;

因为

解析:

11.答案:第16届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛启动。

解析:

12.答案:1.cuì

dū

帖

版

2.以身做则

以身作则

通一

统一

3.指小心谨慎,贡献出全部精力

4.结构

解析:1.“鞠躬尽瘁”的“瘁”不要误读为suì,“妥帖”的“帖”不要误写为“贴”。

2.注意同音字致误的情况。

3.一定要在语境中解词。

4.根据助词的种类及“的”在句中的作用恰当判定。

13.答案:1.过渡句,承上启下,由上文写叶圣陶先生“待人厚”过渡到下文写他律己严。

2.“写话”

平易自然,鲜明简洁,细致恳切,念,顺口,听,悦耳,说像话还不够,就是话。

3.作者举了两个例子来说明。一个是“了”,一个是“太”,“像这样的废字,删去不只是意思没变,而且是变拖沓无理为简洁合理”。

4.作者选取与自己相关的,不见于或不明显见于高文典册的典型事例来刻画人物。以小见大,凸显出人物的精神风貌。

解析:1.本题考查句子作用的分析。文章开头句子的作用一般是:统领全篇;引起下文;营造氛围;开篇点题;设置悬念,引起读者阅读的兴趣。选文第1段第一句话是过渡句,“以上说待人厚,是叶圣陶先生为人的宽的一面”承接上文内容;“他还有严的一面,是律己”引起下文“律己严”的内容。

2.本题考查对文章主要内容的概括。解答此题要在整体感知文本内容的基础上,找出有关语句,按要求概括出来即可。作者用“写话”这个词来表述叶圣陶先生的语文主张,这种风格具体讲的是“平易自然,鲜明简洁,细致恳切,念,顺口,听,悦耳,说像话还不够,就是话”。

3.此题考查学生从文中筛选有效信息的能力。这类题目应明确信息筛选的方向,即挑选的范围和标准,其次要对原文语句进行加工概括,用凝练准确的语言来作答。从“举最微末的两个字为例”“变拖沓无理为简洁合理”可以提炼出问题的答案。

4.本题考查对选材方面的特点和作用的理解能力,回答此题要结合课文内容进行分析概括。本文所叙事情虽小,但是小事情见大品格;所忆的内容多且杂,既写作者亲身感受的事,也有他人的转述和评价,但并不觉得散乱,这些片段和细节使人物形象更加真实。

一、单选题

1.下列加粗字注音全部正确的一项是(

)

A.别扭(bié)

譬如(pì)

鞠躬尽痒(jū)

B.业绩(jì)

妥帖(tiè)

细致恳切(kěn)

C.恢复(huī)

商酌(zhuó)

颠沛流离(pèi)

D.

累赘(zhui)

拖沓(tā)

以身作则(zé)

2.下列字形书写不完全正确的一项是(

)

A.谦虚

伏案

朦胧

感慨系之

B.零碎

悠久

出板

南腔北调

C.儒家

公寓

丁卯

付之一笑

D.微末

天坛

悲哀

监督执行

3.下列句子中加粗成语使用恰当的一项是(

)

A.疫情期间,医务人员舍小家为大家,抗击新冠,呕心沥血。

B.班长已经将这件事的重要性说得很清楚了,但他仍旧不以为然,敷衍对待。

C.我们一定要发扬不耻下问的精神,主动向老师请教,这样才能获取更多的知识。

D.在王老师的细心讲解下,他突然恍然大悟,彻底攻克了这道难题。

4.下列句子中没有语病的一项是(??

)

A.老师耐心地纠正并指出了我这次作业中存在的问题。

B.市长能否下河游泳,成了一些市民检验河道水质达标的标准。

C.通过这次“个性作文”大赛,使他对写作的信心增强了。

D.有专家指出,运动过少是导致部分青少年肥胖的主要原因。

5.下列句子中标点符号运用正确的一项是(

)

A.因此,我常常跟别人说:“叶老既是躬行君子,又能学而不厌、诲人不倦,所以确是人之师表。”

B.这有时使我想到《论语》上的话,一处是:“躬行君子,则吾未之有得”。一处是:“学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!”

C.前些年,一次听吕叔湘先生说:当年他在上海,有一天到叶先生屋里去,见叶先生伏案执笔改什么,走近看,是描他的一篇文章的标点。

D.文字之外,日常交往,他同样是一以贯之,宽厚待人。

6.下列关于课文的理解分析,不恰当的一项是(

)

A.“他是带着一些感慨说的:‘你写成文章,给人家看,人家给你删去一两个字,意思没变,就证明你不行。’”这是对叶圣陶先生的语言描写,引用叶圣陶先生的话,说明先生主张行文力求简洁,不累赘拖沓。

B.“以上说待人厚,是叶圣陶先生为人的宽的一面。他还有严的一面,是律己,这包括正心修身和‘已欲立而立人,己欲达而达人’。”这两句话承上启下,第一句承接上文,总结了叶圣陶先生待人厚的品行;第二句开启下文,突出叶圣陶先生律已严的特点。

C.叶圣陶先生的“写话”主张即强调语言的简明、顺畅、通俗、质朴,本文不具有这种“写话”风格。

D.本文记叙的都是叶圣陶先生日常生活与工作中的小事,作者却给予极高的评价。从这些小事和作者的评价看,叶圣陶的德行源于仁心,成于小节,并在任何情况下都能够保持。

7.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接恰当的一项是(

)

在当今,汉语新词汇大量产生,________,________,________,________。

①但绝大多数新词语喧嚣数日或数月

②平均每天诞生二十个以上

③犹如春风野草

④便消失在时间的洪流之中

A.①③②④

B.③①④②

C.②③①④

D.③②④①

8.下列说话得体的一项是(???)

A.你已经交了作业,课代表仍在追要,你说:“难道要我交两遍不成?”

B.同学邀你到他家去玩,你说:“行,届时我一定光临寒舍。”

C.你对比赛得了名次的同学说:“祝贺你,有什么好经验向我介绍介绍好吗?”

D.你去办公室问老师问题,你说:“老师,我来不耻下问了,请给我讲讲这个题。”

二、填空题

9.文学常识填空。

(1)本文作者是______,著名学者、散文家,二十世纪末未名湖畔三雅士之一,与______、金克木合称“燕园三老”。______先生称赞他为“高人、逸人、至人、超人”。出版随笔集《______》等。

(2)叶圣陶(1894

—1988),原名______,江苏苏州人,作家、编辑家、______家。代表作有长篇小说《______》。“九一八”事变后,积极参加爱国抗日活动,发表了《______》等著名的短篇小说。

三、改错题

10.按照要求,完成下面的题目。

①提倡说普通话不等于要废除方言,②方言是储存地域文化和民俗文化的语言仓储。③如果不用河北话唱河北梆子,④而要用全国通用的普通话来唱,⑤那么河北地域文化还能保留多少?⑥从这个意义上说,⑦方言存在不是一件坏事,⑧所以它保存了当地原生态的文化。

1.句②搭配不当,将“__________”改为“__________”。

2.句④成分赘余,删掉“__________”。

3.句⑧关联词使用不当,将“__________”改为“__________”。

四、问答题

11.请用一句话概括下面材料的主要内容。

??

2017年9月8日,“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛官网发布第16届大赛通知,本次大赛第一批投稿截止到2017年11月30日,2018届考生也可报名参加。

??

“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛由中国少年儿童新闻出版总社、中国当代文学研究会主办,《中学生》杂志社和中国当代文学研究会校园文学委员会承办,是目前全国主办单位级别最高和社会影响力最大的作文赛事之一。

??

大赛以“弘扬叶圣陶教育思想,配合促进新课程改革;引领中学生健康写作,发现与培养文学新苗”为宗旨,按照严谨规范的组织程序和公正公平的评选原则,通过初赛评选、现场决赛终评等多层环节,选拔成就了一大批文学特长生,为提高中学生文学素养和推动语文教育水平做出了应有的贡献。

??

现启动第十六届作文大赛,欢迎全国各地中学(含职高、中专)组织参赛。

五、材料题

12.阅读下面文段,完成1—4题。

在我认识的一些前辈和同辈里,重视语文,努力求完美,并且以身做则,鞠躬尽瘁(

),叶圣陶先生应该说是第一位。上面说的是总的用语方面。零碎的,写作的各个方面,小至一个标点,以至抄稿的格式,他都同样认真,不做到完全妥tiē_______决不放松。还记得五十年代早期,他发现课本用字,“做”和“作”分工不明,用哪一个,随写者的自由,于是出现这一处是“叫做”,那一处是“叫作”的现象。这不是对错问题,是体例不通一的问题。叶圣陶先生认为这也不应该,必须定个标准,要求全社出bǎn_________物统一。商讨的结果,定为“行动”义用“做”,“充当”义用“作”,只有一些历史悠久的,如作文、自作自受之类仍旧貫。决定之后,叶圣陶先生监督(

)执行,于是“做”和“作”就有了明确的分工。

1.给加粗字注音或根据拼音写汉字。

鞠躬尽瘁(

)

监督(

)

妥tiē______

出bǎn________物

2.文段中有错别字的两个词是_______和_______,正确的写法分别是_______和_______。

3.文段中“鞠躬尽瘁”的意思是:______________________。

4.“决定之后,叶圣陶先生监督执行,于是‘做’和‘作’就有了明确的分工。”句中的“的”是_______助词。

六、阅读理解与欣赏

13.阅读下面的文字后,回答问题。

以上说待人厚,是叶圣陶先生为人的宽的一面。他还有严的一面,是律己,这包括正心修身和"己欲立而立人,己欲达而达人"。己,人,思想和行动,范围太广,我想损之又损,只说说我深知,而且应该受到高度重视的一个方面,"语文"方面;这仍嫌范围广,只好再缩小,限于写作应该用什么样的语言这个像是不成问题的问题。说是不成问题,因为:一,看历史,似乎早已解决。那还是民初高喊文学革命的时候,以前言文不一致,如言,说"我觉得对",文则要写"余然之",既增加了无谓的负担,又不容易懂,所以应该合二为一。起初有些人,如林琴南之流,不以为然,但这是大势所趋,众意所归,不久就统一了天下,理,认定怎样说就应该怎样写,行,用笔写白话。二,看现实,写,都不用文言,而用普通话。但这里还隐藏着不少问题。由文学革命时期起,就应该有所谓白话指什么(如有孔乙己的白话,鲁迅的白话,北京市民的白话,等等),能不能这样写,应该不应该这样写等问题。这且不管,文学革命之后,许多知名的和不很知名的作家,以及广大的能执笔而不成家的,总是这样做了。成果呢?我的看法,除了少数人、个别文体(如小说、戏剧里的对话)之外,都是只能"不即不离"。不即,是与街谈巷议的口语不尽同;不离,是无论如何,总可以算作雅化的精炼化的条理化的口语。这都是过去的事了。值得重视的大问题在现在,流行的文的大多数,从用语方面看,与过去相比,不即的成分显然增加了,从而不离的成分就相应地减少了。这表现为冗长,扭曲,修饰,晦涩,不像话。不像话,有影响,是不自然,不简明,不易懂。这样写,有的来于心有余而力不足,有的来于看什么,学什么;但更多的是来于认识(纵使是不很明确的),以为不这样就不成其为文,甚至不足以称为文。有认识为依据,不即而离的文就会发荣滋长,终于成为文风问题。叶圣陶先生坚决反对这种文风,他提出正面的主张,要"写话"。写话,粗略说是嘴里怎么说,笔下就怎么写;加细一些说是,所写,从用语方面看,要是简明而有条理的口头话。

我们在一起的时候,常常谈到写文章,他不只一次地说:"写成文章,在这间房里念,

要让那间房里的人听着,是说话,不是念稿,才算及了格。"他这个意见,不同的人会有不同的反应。譬如近些年来,有不少人是宣扬朦胧的,还有更多的人是顺势朦胧的,对于以简明如话为佳文的主张,就必致付之一笑。这里为题目所限,不能牵涉过多,甚至挑起论辩。专说我的看法,写话,虽然其中有些细节还需要进一步说明,但大体上说,或当作行文用语的一个高标准看,总是既正确又对症。说正确,因为这是坚持文学革命以来求言文一致的老传统。说对症,因为时下的脱离口语甚至有意远离口语的文风正在制造"新文言"。称为文言,是因为只见于书面,嘴里并不这样说。新文言,就其难于为绝大多数人轻易了解说,会比旧文言更糟,因为旧文言简短,新文言冗长,旧文言直说,新文言要多绕弯子。不简短,不直说,再加上结果的难于了解,就成为症。去症要有对症药,那就是写话,写话的主张会碰到两种性质的难易问题。一种是执笔之前,刚才说过的,认为这样就不成其为文,下里巴人,不屑于。认识,属于一念之差,可是变却大不易,要慢慢学,多多比较,细心体会,求速成办不到。另一种是执笔之后,我的经验,就说是下里巴人吧,写得简明自然,让下里巴人听着像话,不是容易,而是很难。这也要靠慢慢学(多念像话的文),多多比较,细心体会;此外还要加上叶圣陶先生提到的办法,写完,可以自己试念试听,看像话不像话,不像话,坚决改。叶圣陶先生就是这样严格要求自己的,所以所作都是自己的写话风格,平易自然,鲜明简洁,细致恳切,念,顺口,听,悦耳,说像话还不够,就是话。

在文风方面,叶圣陶先生还特别重视"简洁"。简洁应该是写话之内的一项要求,这里提出来单独说说,是因为叶圣陶先生常常提到,有针对性。他是带着一些感慨说的:"你写成文章,给人家看,人家给你删去一两个字,意思没变,就证明你不行。"关于繁简,关于修改,鲁迅提到的是字句段。叶圣陶先生只说字,我的体会,一是偏重用语,二是意在强调,精神是可简就决不该繁。可是现实呢,常常是应简而偏偏要繁。繁简有时牵涉到内容方面,意思无价值,甚至更坏,当然以不写为是。内容还会引来其他性质的复杂问题,这里不管,只说用语。用语的可简而繁,近些年来大为流行,种类和花样都很多,几年前我在拙作《作文杂谈》的"累赘拖沓"一题里曾较详细地谈到,这里不能多说。我的想法,值得重视的不是多用少用一两个字,而是应该少用而偏偏多用的这种热爱冗赘的心情,它扩张,无孔不入,就会成为风。举最微末的两个字为例。一个是"了",势力越来越大,占据的地盘越来越广,如"我见到老师","他坐在前排",简明自然,现在却几乎都要写"我见到了老师","他坐在了前排",成为既累赘又别扭。另一个是"太",如"吸烟不好","那个人我不认识",也是简明自然,现在却几乎都要写"吸烟不太好","那个人我不太认识",成为不只累赘,而且违理。像这样的废字,删去不只是意思没变,而且是变拖沓无理为简洁合理,可是竟然很少人肯删,也就无怪乎叶圣陶先生感慨系之了。

1.选文第1段第一句话的作用是什么?

2.作者用了一个什么词来表述叶圣陶先生的语文主张?这种风格具体讲的是什么?(用文中的原话回答)

3.作者是怎样说明叶圣陶先生注重文风简洁的?

4.说说作者在选材方面的特点和作用。

参考答案

1.答案:C

解析:本题考查判断读音正误。A“别”应读biè。

B“帖”应读tiē。D“沓”应读tà。

2.答案:B

解析:本题考查辨识错别字。B板一版。

3.答案:A

解析:B.不以为然:不认为是对的,表示不同意(多含轻视意)。此处应用“不以为意”。C.不耻下问:不以向地位比自己低、知识比自己少的人请教为可耻。学生向老师请教不能用“不耻下问”。D.恍然大悟:形容忽然醒悟。不可再与“突然”连用。

4.答案:D

解析:A中不合逻辑,应是“指出并纠正”;

B中前后不一致,应删去“能否”;

C中词语不搭配,应是“信心增强”。

5.答案:D

解析:A.“学而不厌”与“诲人不倦”之间的顿号应改为逗号。B.第一个句号应放在引号内。C.冒号应改为逗号。

6.答案:C

解析:本文具有叶圣陶先生所主张的“写话”风格。

7.答案:C

解析:第②句和前面的“汉语新词汇大量产生”紧密衔接,第③句承接第②句,体现汉语新词汇的强盛生命力;第①句中的“但”字表转折,排在第③句后;第④句说明了绝大多数新词语的结局,应为最后一句。

8.答案:C

解析:说话得体,首先要做到,语气委婉,不能生硬。用词一定要正确,注意人物身份。A:说话太生硬。B:寒舍是称自己的家。D项:不耻下问用错了。注意身份。

9.答案:(1)张中行;季羡林;季羡林;负暄琐话;

(2)叶绍钧;教育;倪焕之;多收了三五斗

解析:

10.答案:1.仓储;

仓库;

2.全国通用的;

3.所以;

因为

解析:

11.答案:第16届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛启动。

解析:

12.答案:1.cuì

dū

帖

版

2.以身做则

以身作则

通一

统一

3.指小心谨慎,贡献出全部精力

4.结构

解析:1.“鞠躬尽瘁”的“瘁”不要误读为suì,“妥帖”的“帖”不要误写为“贴”。

2.注意同音字致误的情况。

3.一定要在语境中解词。

4.根据助词的种类及“的”在句中的作用恰当判定。

13.答案:1.过渡句,承上启下,由上文写叶圣陶先生“待人厚”过渡到下文写他律己严。

2.“写话”

平易自然,鲜明简洁,细致恳切,念,顺口,听,悦耳,说像话还不够,就是话。

3.作者举了两个例子来说明。一个是“了”,一个是“太”,“像这样的废字,删去不只是意思没变,而且是变拖沓无理为简洁合理”。

4.作者选取与自己相关的,不见于或不明显见于高文典册的典型事例来刻画人物。以小见大,凸显出人物的精神风貌。

解析:1.本题考查句子作用的分析。文章开头句子的作用一般是:统领全篇;引起下文;营造氛围;开篇点题;设置悬念,引起读者阅读的兴趣。选文第1段第一句话是过渡句,“以上说待人厚,是叶圣陶先生为人的宽的一面”承接上文内容;“他还有严的一面,是律己”引起下文“律己严”的内容。

2.本题考查对文章主要内容的概括。解答此题要在整体感知文本内容的基础上,找出有关语句,按要求概括出来即可。作者用“写话”这个词来表述叶圣陶先生的语文主张,这种风格具体讲的是“平易自然,鲜明简洁,细致恳切,念,顺口,听,悦耳,说像话还不够,就是话”。

3.此题考查学生从文中筛选有效信息的能力。这类题目应明确信息筛选的方向,即挑选的范围和标准,其次要对原文语句进行加工概括,用凝练准确的语言来作答。从“举最微末的两个字为例”“变拖沓无理为简洁合理”可以提炼出问题的答案。

4.本题考查对选材方面的特点和作用的理解能力,回答此题要结合课文内容进行分析概括。本文所叙事情虽小,但是小事情见大品格;所忆的内容多且杂,既写作者亲身感受的事,也有他人的转述和评价,但并不觉得散乱,这些片段和细节使人物形象更加真实。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读