六年级上册数学教案-解决圆周长的问题 冀教版

文档属性

| 名称 | 六年级上册数学教案-解决圆周长的问题 冀教版 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 34.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-16 12:19:58 | ||

图片预览

文档简介

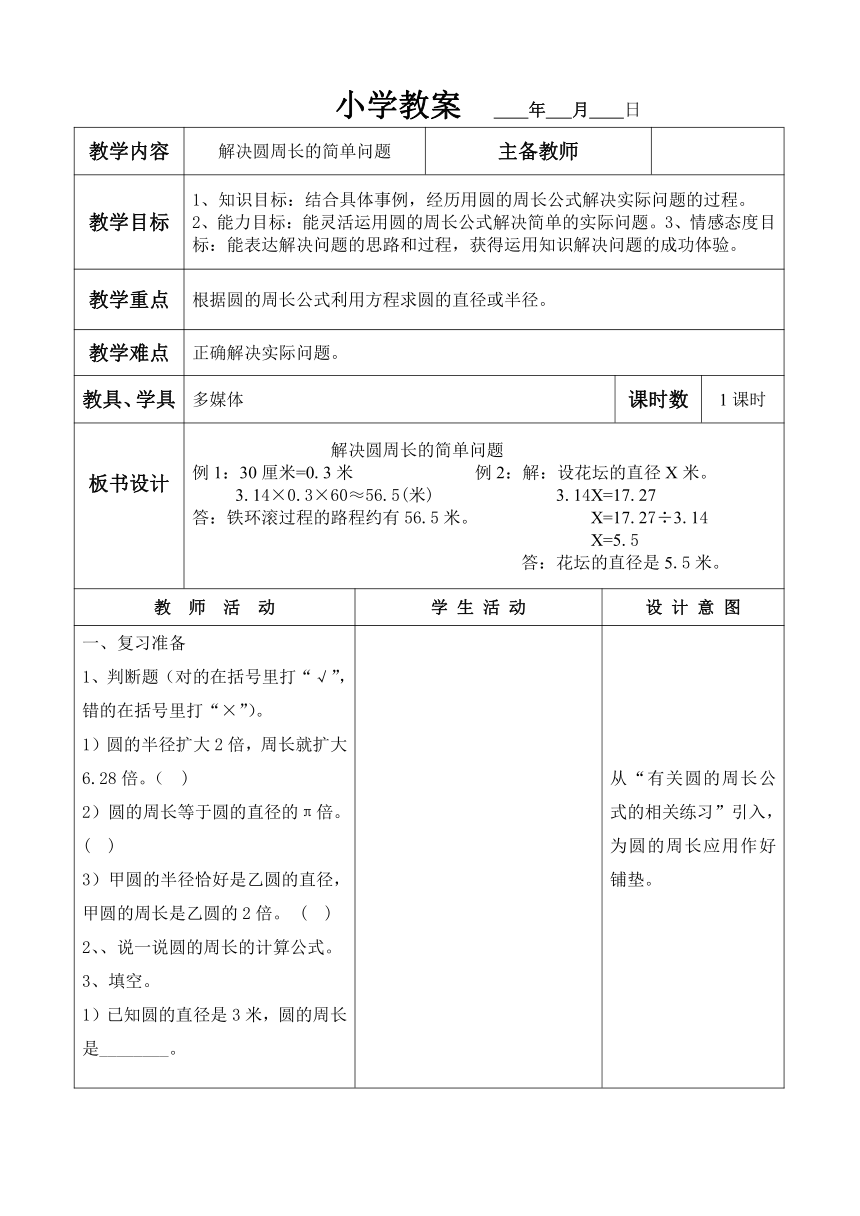

小学教案 年 月 日

教学内容 解决圆周长的简单问题 主备教师

教学目标 1、知识目标:结合具体事例,经历用圆的周长公式解决实际问题的过程。

2、能力目标:能灵活运用圆的周长公式解决简单的实际问题。3、情感态度目标:能表达解决问题的思路和过程,获得运用知识解决问题的成功体验。

教学重点 根据圆的周长公式利用方程求圆的直径或半径。

教学难点 正确解决实际问题。

教具、学具 多媒体 课时数 1课时

板书设计

解决圆周长的简单问题

例1:30厘米=0.3米 例2:解:设花坛的直径X米。

3.14×0.3×60≈56.5(米) 3.14X=17.27

答:铁环滚过程的路程约有56.5米。 X=17.27÷3.14

X=5.5

答:花坛的直径是5.5米。

教 师 活 动 学 生 活 动 设 计 意 图

一、复习准备 1、判断题(对的在括号里打“√”,错的在括号里打“×”)。

1)圆的半径扩大2倍,周长就扩大6.28倍。( )

2)圆的周长等于圆的直径的π倍。 ( )

3)甲圆的半径恰好是乙圆的直径,甲圆的周长是乙圆的2倍。 ( )

2、、说一说圆的周长的计算公式。

3、填空。

1)已知圆的直径是3米,圆的周长是________。

从“有关圆的周长公式的相关练习”引入,为圆的周长应用作好铺垫。

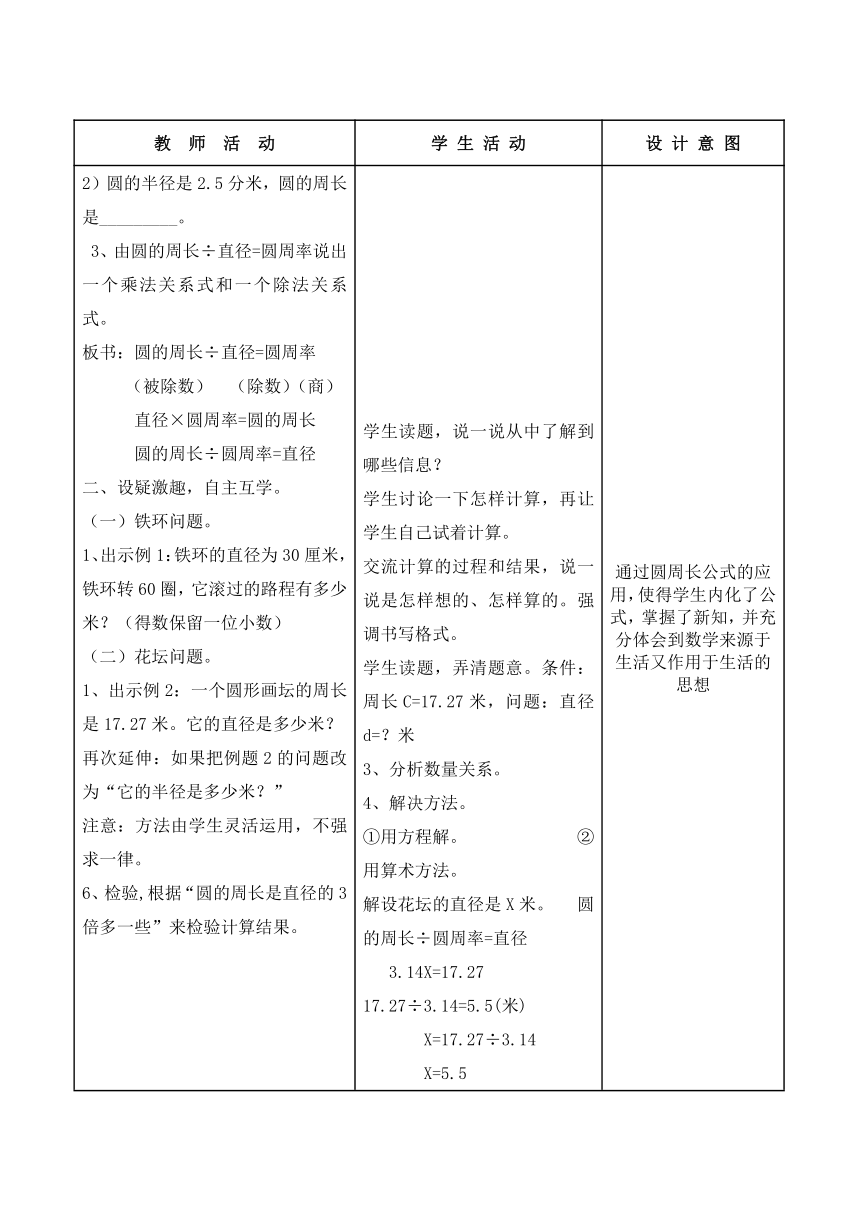

教 师 活 动 学 生 活 动 设 计 意 图

2)圆的半径是2.5分米,圆的周长是_________。 3、由圆的周长÷直径=圆周率说出一个乘法关系式和一个除法关系式。

板书:圆的周长÷直径=圆周率

(被除数) (除数)(商)

直径×圆周率=圆的周长

圆的周长÷圆周率=直径

二、设疑激趣,自主互学。

(一)铁环问题。

1、出示例1:铁环的直径为30厘米,铁环转60圈,它滚过的路程有多少米?(得数保留一位小数)

(二)花坛问题。

1、出示例2:一个圆形画坛的周长是17.27米。它的直径是多少米?

再次延伸:如果把例题2的问题改为“它的半径是多少米?”

注意:方法由学生灵活运用,不强求一律。

6、检验,根据“圆的周长是直径的3倍多一些”来检验计算结果。

学生读题,说一说从中了解到哪些信息?

学生讨论一下怎样计算,再让学生自己试着计算。

交流计算的过程和结果,说一说是怎样想的、怎样算的。强调书写格式。

学生读题,弄清题意。条件:周长C=17.27米,问题:直径d=?米

3、分析数量关系。

4、解决方法。

①用方程解。 ②用算术方法。

解设花坛的直径是X米。 圆的周长÷圆周率=直径

3.14X=17.27 17.27÷3.14=5.5(米)

X=17.27÷3.14

X=5.5 通过圆周长公式的应用,使得学生内化了公式,掌握了新知,并充分体会到数学来源于生活又作用于生活的思想

7、总结:应用圆周长的公式,我们可以解决哪些问题? 三、信息反馈,师生评价。

课本练习

轮胎名称

半径(r)

直径(d)

周长(C)

汽车轮胎

0.45米

自行车轮胎

72厘米

拖拉机轮胎

2.07米

四、分层练习、运用发展

1、根据下面的条件求各圆的周长。

(1)r=4分米 (2)d=10厘米

2、有一棵千年古树,要知道这棵树树干的横截面的直径,谁能想出解决的办法?(用绳子测量树干的周长,再除以圆周率,就可以计算出这棵树树干横截面的直径。)

3、在周长为40厘米的正方形内画圆,圆的周长最大是多少厘米?

五、课堂小结:圆的周长可以用在生活的哪些地方?如何来应用圆的周长公式解决实际问题?

练习有层次,形式多样培养学生解决实际问题的能力。

作 业 设 计

填一填。 1、小明在地上画了一个半径是1米的圆,它的直径是( )米,周长是( )米。

2、一个圆的半径扩大2倍,则它的直径扩大( )倍,周长扩大( )倍。

3、一个圆的周长是25.12分米,它的半径是( )分米,直径是( )分米。

二、选择。

1、两个圆的直径比是3:1,它们的周长比是( )。

A. 3:1 B. 1:3 C.9:1

2、一台拖拉机,后轮直径是前轮的2倍,后轮滚动4圈,前轮滚动( )圈。

A. 4 B. 8 C.16

三、解决问题。

1、王利民骑自行车通过一座长570米的大桥。如果自行车车轮每分钟转100周,自行车轮子的直径是65厘米,那么通过这座大桥大约要用多少分钟?(得数保留整数)

2、杂技演员骑独轮车走钢丝,车轮转动25周可以前进31.4米。车轮的半径是多少米?

教 学 反 思

本节课从学生已经掌握的圆的基础知识入手,通过圆的有关知识练习,从学生已有的知识经验出发,自然而然的过渡到圆的周长公式的应用学习,这种源于自然的导入方式充分利用和尊重学生已有的知识经验,既显得亲切自然,又容易使学生产生学习的需要。在例教学中,研究 “圆的周长在生活中的应用”的引出,来自于学生知识反思;立足于学生的生活体验和自由表达;各种生活习题的引入符合学生的认知水平,学生有丰富的生活经验来帮助思考分析,所以,学生可以通过找身边的模型动手实践、自主探索,然后合作交流,主动建构新的知识。 --

纵观本节课,能紧密联系学生的已有知识和经验,准确把握知识间的内在联系,不断设置合理的认知冲突,从而充分的体现了在课堂教学中学生的主体作用和教师的主导作用,使他们在自主探索的过程中真正理解数学知识、数学思想和数学方法,促进学生知识的构建。在学习中,他们学会合理分工、与人交流,倾听发言等等。练习题呈现生活中的问题,既能激起学生的学习兴趣,更能让学生领会学习数学的目的,避免了教师高谈阔论式的教育。

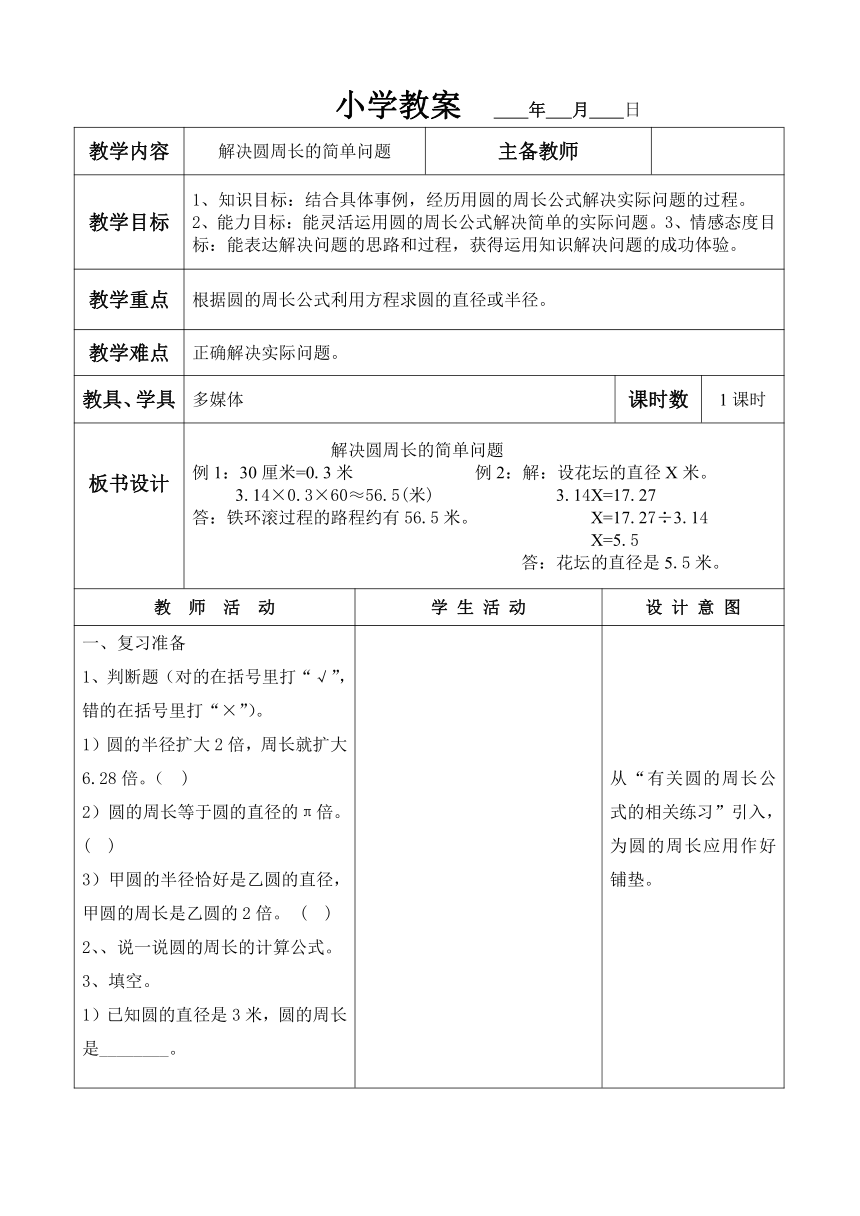

教学内容 解决圆周长的简单问题 主备教师

教学目标 1、知识目标:结合具体事例,经历用圆的周长公式解决实际问题的过程。

2、能力目标:能灵活运用圆的周长公式解决简单的实际问题。3、情感态度目标:能表达解决问题的思路和过程,获得运用知识解决问题的成功体验。

教学重点 根据圆的周长公式利用方程求圆的直径或半径。

教学难点 正确解决实际问题。

教具、学具 多媒体 课时数 1课时

板书设计

解决圆周长的简单问题

例1:30厘米=0.3米 例2:解:设花坛的直径X米。

3.14×0.3×60≈56.5(米) 3.14X=17.27

答:铁环滚过程的路程约有56.5米。 X=17.27÷3.14

X=5.5

答:花坛的直径是5.5米。

教 师 活 动 学 生 活 动 设 计 意 图

一、复习准备 1、判断题(对的在括号里打“√”,错的在括号里打“×”)。

1)圆的半径扩大2倍,周长就扩大6.28倍。( )

2)圆的周长等于圆的直径的π倍。 ( )

3)甲圆的半径恰好是乙圆的直径,甲圆的周长是乙圆的2倍。 ( )

2、、说一说圆的周长的计算公式。

3、填空。

1)已知圆的直径是3米,圆的周长是________。

从“有关圆的周长公式的相关练习”引入,为圆的周长应用作好铺垫。

教 师 活 动 学 生 活 动 设 计 意 图

2)圆的半径是2.5分米,圆的周长是_________。 3、由圆的周长÷直径=圆周率说出一个乘法关系式和一个除法关系式。

板书:圆的周长÷直径=圆周率

(被除数) (除数)(商)

直径×圆周率=圆的周长

圆的周长÷圆周率=直径

二、设疑激趣,自主互学。

(一)铁环问题。

1、出示例1:铁环的直径为30厘米,铁环转60圈,它滚过的路程有多少米?(得数保留一位小数)

(二)花坛问题。

1、出示例2:一个圆形画坛的周长是17.27米。它的直径是多少米?

再次延伸:如果把例题2的问题改为“它的半径是多少米?”

注意:方法由学生灵活运用,不强求一律。

6、检验,根据“圆的周长是直径的3倍多一些”来检验计算结果。

学生读题,说一说从中了解到哪些信息?

学生讨论一下怎样计算,再让学生自己试着计算。

交流计算的过程和结果,说一说是怎样想的、怎样算的。强调书写格式。

学生读题,弄清题意。条件:周长C=17.27米,问题:直径d=?米

3、分析数量关系。

4、解决方法。

①用方程解。 ②用算术方法。

解设花坛的直径是X米。 圆的周长÷圆周率=直径

3.14X=17.27 17.27÷3.14=5.5(米)

X=17.27÷3.14

X=5.5 通过圆周长公式的应用,使得学生内化了公式,掌握了新知,并充分体会到数学来源于生活又作用于生活的思想

7、总结:应用圆周长的公式,我们可以解决哪些问题? 三、信息反馈,师生评价。

课本练习

轮胎名称

半径(r)

直径(d)

周长(C)

汽车轮胎

0.45米

自行车轮胎

72厘米

拖拉机轮胎

2.07米

四、分层练习、运用发展

1、根据下面的条件求各圆的周长。

(1)r=4分米 (2)d=10厘米

2、有一棵千年古树,要知道这棵树树干的横截面的直径,谁能想出解决的办法?(用绳子测量树干的周长,再除以圆周率,就可以计算出这棵树树干横截面的直径。)

3、在周长为40厘米的正方形内画圆,圆的周长最大是多少厘米?

五、课堂小结:圆的周长可以用在生活的哪些地方?如何来应用圆的周长公式解决实际问题?

练习有层次,形式多样培养学生解决实际问题的能力。

作 业 设 计

填一填。 1、小明在地上画了一个半径是1米的圆,它的直径是( )米,周长是( )米。

2、一个圆的半径扩大2倍,则它的直径扩大( )倍,周长扩大( )倍。

3、一个圆的周长是25.12分米,它的半径是( )分米,直径是( )分米。

二、选择。

1、两个圆的直径比是3:1,它们的周长比是( )。

A. 3:1 B. 1:3 C.9:1

2、一台拖拉机,后轮直径是前轮的2倍,后轮滚动4圈,前轮滚动( )圈。

A. 4 B. 8 C.16

三、解决问题。

1、王利民骑自行车通过一座长570米的大桥。如果自行车车轮每分钟转100周,自行车轮子的直径是65厘米,那么通过这座大桥大约要用多少分钟?(得数保留整数)

2、杂技演员骑独轮车走钢丝,车轮转动25周可以前进31.4米。车轮的半径是多少米?

教 学 反 思

本节课从学生已经掌握的圆的基础知识入手,通过圆的有关知识练习,从学生已有的知识经验出发,自然而然的过渡到圆的周长公式的应用学习,这种源于自然的导入方式充分利用和尊重学生已有的知识经验,既显得亲切自然,又容易使学生产生学习的需要。在例教学中,研究 “圆的周长在生活中的应用”的引出,来自于学生知识反思;立足于学生的生活体验和自由表达;各种生活习题的引入符合学生的认知水平,学生有丰富的生活经验来帮助思考分析,所以,学生可以通过找身边的模型动手实践、自主探索,然后合作交流,主动建构新的知识。 --

纵观本节课,能紧密联系学生的已有知识和经验,准确把握知识间的内在联系,不断设置合理的认知冲突,从而充分的体现了在课堂教学中学生的主体作用和教师的主导作用,使他们在自主探索的过程中真正理解数学知识、数学思想和数学方法,促进学生知识的构建。在学习中,他们学会合理分工、与人交流,倾听发言等等。练习题呈现生活中的问题,既能激起学生的学习兴趣,更能让学生领会学习数学的目的,避免了教师高谈阔论式的教育。