高中化学人教版 《化学必修2》5.2 《基于自制仪器探究氮的含氧化合物的转化》说课稿

文档属性

| 名称 | 高中化学人教版 《化学必修2》5.2 《基于自制仪器探究氮的含氧化合物的转化》说课稿 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-16 20:11:00 | ||

图片预览

文档简介

基于自制仪器探究氮的含氧化合物的转化

使用教材

人民教育出版社

普通高中教科书《化学》必修第二册

第五章第二节

实验器材

仪器:带凹槽的自制玻璃管、注射器、锥形瓶、烧杯、铁架台、磁子、磁铁、镊子、止水夹、橡胶管。

药品:稀硝酸、6

mol/L氢氧化钠溶液、铜丝、蒸馏水

三、实验设计创新点

铜与硝酸的反应是中学阶段的重要反应,氮的含氧化合物间的转化在工业中也有重要应用。在中国知网上以“铜和硝酸反应的装置改进”为关键词搜索,共14条记录;以“含氮化合物转化实验装置改进”为关键词搜索,未找到相关文献。以往研究多是针对单一制备装置的改进,未涉及氮元素之间的转化;转化装置改进中,多以Cu和浓HNO3的反应为始发反应,较少涉及到Cu和稀HNO3的反应。本实验以Cu和稀HNO3反应制取NO为始发反应,在一套实验装置中探究氮的含氧化合物之间的多步转化。有以下创新点:

(1)装置简捷,原材料易得,操作简便,现象明显。通过设计实验装置,极大程度地激励了学生对实验的大胆改进与创新。

(2)将多个转化过程,以连续的方式呈现在同一个反应装置中,很好地解决了稀硝酸与铜反应过程中不宜观察到无色气体的生成,同时可以清晰地观察到NO遇空气变为红棕色NO2的实验现象,还可以验证NO2与H2O反应的产物,具有较强的直观性,使得反应发生的证据性突出,有效地保障了实验教学的效果,激发学生学习化学的兴趣,提高了复习效率。

(3)通过磁铁随时控制铜与稀硝酸接触反应或分离而停止,操作方便。磁子不与硝酸反应,不易损耗,可重复使用。

(4)整个实验过程均在密闭条件下进行,尾气处理得当,对环境无污染,凸显了“绿色化学”的理念。

四、实验设计思路

(一)反应原理

3Cu

+

8HNO3(稀)==

3Cu(NO3)2

+

2NO↑

+

4H2O

2NO

+

O2

==

2NO2

3NO2

+

H2O

==

2HNO3

+

NO

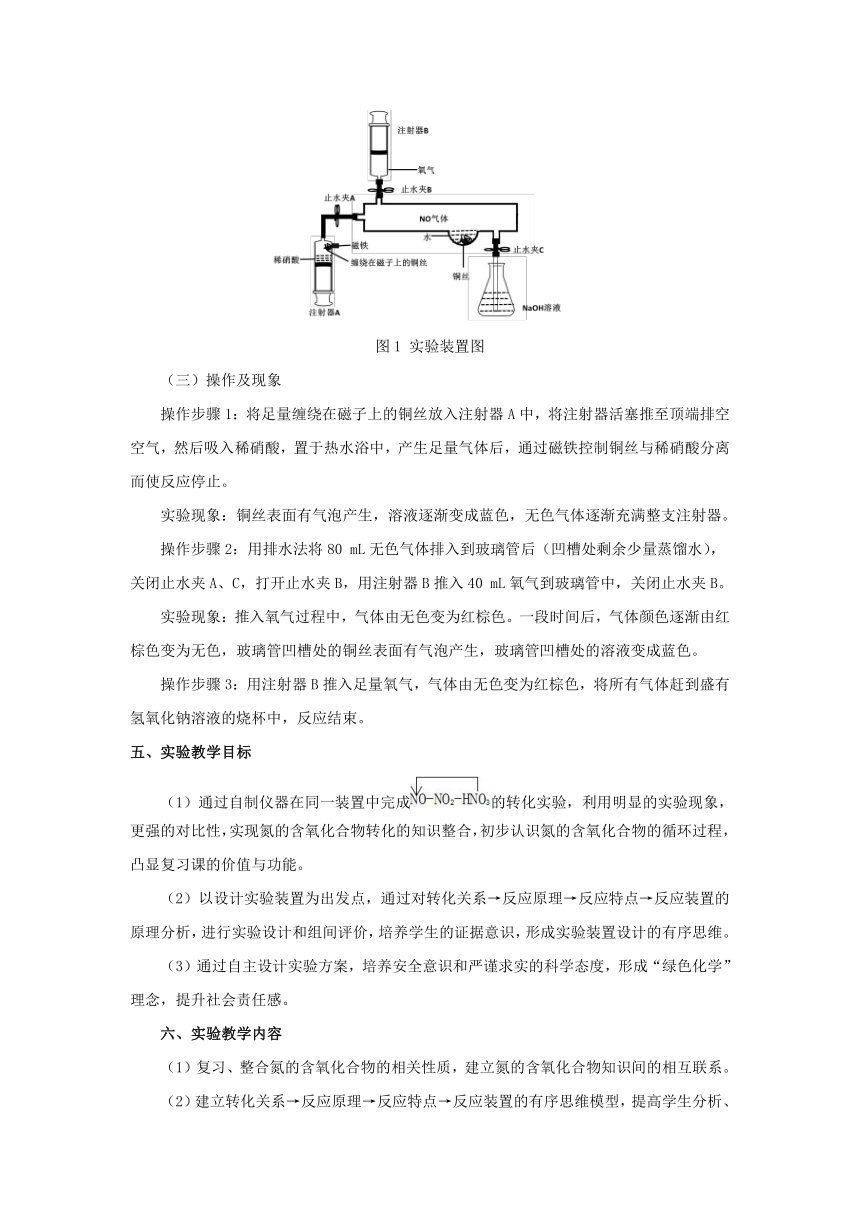

(二)实验装置图

图1

实验装置图

(三)操作及现象

操作步骤1:将足量缠绕在磁子上的铜丝放入注射器A中,将注射器活塞推至顶端排空空气,然后吸入稀硝酸,置于热水浴中,产生足量气体后,通过磁铁控制铜丝与稀硝酸分离而使反应停止。

实验现象:铜丝表面有气泡产生,溶液逐渐变成蓝色,无色气体逐渐充满整支注射器。

操作步骤2:用排水法将80

mL无色气体排入到玻璃管后(凹槽处剩余少量蒸馏水),关闭止水夹A、C,打开止水夹B,用注射器B推入40

mL氧气到玻璃管中,关闭止水夹B。

实验现象:推入氧气过程中,气体由无色变为红棕色。一段时间后,气体颜色逐渐由红棕色变为无色,玻璃管凹槽处的铜丝表面有气泡产生,玻璃管凹槽处的溶液变成蓝色。

操作步骤3:用注射器B推入足量氧气,气体由无色变为红棕色,将所有气体赶到盛有氢氧化钠溶液的烧杯中,反应结束。

五、实验教学目标

(1)通过自制仪器在同一装置中完成的转化实验,利用明显的实验现象,更强的对比性,实现氮的含氧化合物转化的知识整合,初步认识氮的含氧化合物的循环过程,凸显复习课的价值与功能。

(2)以设计实验装置为出发点,通过对转化关系→反应原理→反应特点→反应装置的原理分析,进行实验设计和组间评价,培养学生的证据意识,形成实验装置设计的有序思维。

(3)通过自主设计实验方案,培养安全意识和严谨求实的科学态度,形成“绿色化学”理念,提升社会责任感。

六、实验教学内容

(1)复习、整合氮的含氧化合物的相关性质,建立氮的含氧化合物知识间的相互联系。

(2)建立转化关系→反应原理→反应特点→反应装置的有序思维模型,提高学生分析、解决问题的能力。

(3)提升学生证据推理与模型认知的素养水平,形成“绿色化学”理念,培养社会责任感。

七、实验教学过程

环节一:原理分析

教师活动:[资料卡片]自然界中的氮循环

问题1:画出氮的重要含氧化合物之间的转化关系。

问题2:涉及到几个转化过程?每一步转化的原理是什么?

学生活动:

图2

回顾氮的含氧化合物的转化关系和化学方程式。

设计意图:从原理上分析氮的含氧化合物的转化关系,巩固基础,为后续装置设计提供理论依据。

问题3:在实验过程中,如何证明每一步转化都实现了?

学生活动:从反应物的消失现象和生成物的生成现象寻找证据,证实反应的发生。

设计意图:寻找反应发生的证据,培养学生的证据意识。

问题4:设计在一个实验装置中实现上述转化,装置应该包含几个部分?每一部分的装置是什么?

学生活动:根据理论分析,初步确定实验装置。

设计意图:培养设计实验装置的有序思维。

环节二:自主设计

任务一:

依据上述分析,设计一套实验装置,分步实现的转化,并说明每一步设计的依据。

学生活动1:分组讨论,绘制装置图。

图3

分组讨论、绘制装置图

学生活动2:学生分组展示,互评。

图4

学生分组展示,互评

设计意图:培养学生合作意识和能力,在设计实验装置的过程中,提升设计实验装置的有序思维水平。

环节三:装置搭建

教师活动:展示实验装置

问题1:

分析该装置如何使用?

问题2:怎样证明每一步反应发生?

学生活动:分析该装置的原理和使用方法,寻找实验发生证据。

图5

学生分析装置

任务二:搭建实验装置,进行实验操作。

学生活动2:解释每一步操作的目的、原理。

设计意图:由理论到实践,培养学生严谨的科学态度。

问题3:该装置有哪些优点?

学生活动3:评价实验装置。

设计意图:完善实验装置的评价标准,培养学生严谨的科学态度。

环节四:实际应用

教师活动:展示氮的含氧化合物转化在工业生产中的重要应用,反思工业制硝酸的流程设计需要注意的问题。

设计意图:认识化学知识在生活生产中的重要应用,理解工业生产中装置设计的考虑角度。

八、实验效果评价

(1)实验设计注重学生的有序思维

根据已有理论知识,从转化关系→反应原理→反应特点→反应装置对实验进行分析,整个过程贯彻“绿色化学”理念,形成实验装置设计的有序思维,强化学生的证据意识。

(2)小组活动突出学生主体地位

本节课以学习小组为单位展开活动,通过小组讨论、展示、互评,增强了学生的合作能力,极大地激发了学生的学习热情,提升学生的创新意识。突出了学生的主体地位,强化了理论知识在实践中的指导作用。

(3)视觉冲击激发学生学习兴趣

实验过程中颜色变化明显,气体经历了由无色→红棕色→无色的变化过程,溶液两次由无色到蓝色,将学生的好奇心理充分调动了起来;将三个化学反应整合到一套装置中,不仅提高了实验效率,还形成了对比,将学生的关注点转移到物质转化上来。

(4)实际应用突出学科的应用价值

通过实验装置的设计与评价,培养学生从原理正确、装置合理、操作可行、产物可证、实验安全、节约成本、反应可控、绿色环保等多种角度评价实验装置,将实验室装置设计迁移到工业上制硝酸的装置设计上,突出实际生产中综合考虑问题的重要性,突出了化学学科的应用价值,培养学生社会责任感。

使用教材

人民教育出版社

普通高中教科书《化学》必修第二册

第五章第二节

实验器材

仪器:带凹槽的自制玻璃管、注射器、锥形瓶、烧杯、铁架台、磁子、磁铁、镊子、止水夹、橡胶管。

药品:稀硝酸、6

mol/L氢氧化钠溶液、铜丝、蒸馏水

三、实验设计创新点

铜与硝酸的反应是中学阶段的重要反应,氮的含氧化合物间的转化在工业中也有重要应用。在中国知网上以“铜和硝酸反应的装置改进”为关键词搜索,共14条记录;以“含氮化合物转化实验装置改进”为关键词搜索,未找到相关文献。以往研究多是针对单一制备装置的改进,未涉及氮元素之间的转化;转化装置改进中,多以Cu和浓HNO3的反应为始发反应,较少涉及到Cu和稀HNO3的反应。本实验以Cu和稀HNO3反应制取NO为始发反应,在一套实验装置中探究氮的含氧化合物之间的多步转化。有以下创新点:

(1)装置简捷,原材料易得,操作简便,现象明显。通过设计实验装置,极大程度地激励了学生对实验的大胆改进与创新。

(2)将多个转化过程,以连续的方式呈现在同一个反应装置中,很好地解决了稀硝酸与铜反应过程中不宜观察到无色气体的生成,同时可以清晰地观察到NO遇空气变为红棕色NO2的实验现象,还可以验证NO2与H2O反应的产物,具有较强的直观性,使得反应发生的证据性突出,有效地保障了实验教学的效果,激发学生学习化学的兴趣,提高了复习效率。

(3)通过磁铁随时控制铜与稀硝酸接触反应或分离而停止,操作方便。磁子不与硝酸反应,不易损耗,可重复使用。

(4)整个实验过程均在密闭条件下进行,尾气处理得当,对环境无污染,凸显了“绿色化学”的理念。

四、实验设计思路

(一)反应原理

3Cu

+

8HNO3(稀)==

3Cu(NO3)2

+

2NO↑

+

4H2O

2NO

+

O2

==

2NO2

3NO2

+

H2O

==

2HNO3

+

NO

(二)实验装置图

图1

实验装置图

(三)操作及现象

操作步骤1:将足量缠绕在磁子上的铜丝放入注射器A中,将注射器活塞推至顶端排空空气,然后吸入稀硝酸,置于热水浴中,产生足量气体后,通过磁铁控制铜丝与稀硝酸分离而使反应停止。

实验现象:铜丝表面有气泡产生,溶液逐渐变成蓝色,无色气体逐渐充满整支注射器。

操作步骤2:用排水法将80

mL无色气体排入到玻璃管后(凹槽处剩余少量蒸馏水),关闭止水夹A、C,打开止水夹B,用注射器B推入40

mL氧气到玻璃管中,关闭止水夹B。

实验现象:推入氧气过程中,气体由无色变为红棕色。一段时间后,气体颜色逐渐由红棕色变为无色,玻璃管凹槽处的铜丝表面有气泡产生,玻璃管凹槽处的溶液变成蓝色。

操作步骤3:用注射器B推入足量氧气,气体由无色变为红棕色,将所有气体赶到盛有氢氧化钠溶液的烧杯中,反应结束。

五、实验教学目标

(1)通过自制仪器在同一装置中完成的转化实验,利用明显的实验现象,更强的对比性,实现氮的含氧化合物转化的知识整合,初步认识氮的含氧化合物的循环过程,凸显复习课的价值与功能。

(2)以设计实验装置为出发点,通过对转化关系→反应原理→反应特点→反应装置的原理分析,进行实验设计和组间评价,培养学生的证据意识,形成实验装置设计的有序思维。

(3)通过自主设计实验方案,培养安全意识和严谨求实的科学态度,形成“绿色化学”理念,提升社会责任感。

六、实验教学内容

(1)复习、整合氮的含氧化合物的相关性质,建立氮的含氧化合物知识间的相互联系。

(2)建立转化关系→反应原理→反应特点→反应装置的有序思维模型,提高学生分析、解决问题的能力。

(3)提升学生证据推理与模型认知的素养水平,形成“绿色化学”理念,培养社会责任感。

七、实验教学过程

环节一:原理分析

教师活动:[资料卡片]自然界中的氮循环

问题1:画出氮的重要含氧化合物之间的转化关系。

问题2:涉及到几个转化过程?每一步转化的原理是什么?

学生活动:

图2

回顾氮的含氧化合物的转化关系和化学方程式。

设计意图:从原理上分析氮的含氧化合物的转化关系,巩固基础,为后续装置设计提供理论依据。

问题3:在实验过程中,如何证明每一步转化都实现了?

学生活动:从反应物的消失现象和生成物的生成现象寻找证据,证实反应的发生。

设计意图:寻找反应发生的证据,培养学生的证据意识。

问题4:设计在一个实验装置中实现上述转化,装置应该包含几个部分?每一部分的装置是什么?

学生活动:根据理论分析,初步确定实验装置。

设计意图:培养设计实验装置的有序思维。

环节二:自主设计

任务一:

依据上述分析,设计一套实验装置,分步实现的转化,并说明每一步设计的依据。

学生活动1:分组讨论,绘制装置图。

图3

分组讨论、绘制装置图

学生活动2:学生分组展示,互评。

图4

学生分组展示,互评

设计意图:培养学生合作意识和能力,在设计实验装置的过程中,提升设计实验装置的有序思维水平。

环节三:装置搭建

教师活动:展示实验装置

问题1:

分析该装置如何使用?

问题2:怎样证明每一步反应发生?

学生活动:分析该装置的原理和使用方法,寻找实验发生证据。

图5

学生分析装置

任务二:搭建实验装置,进行实验操作。

学生活动2:解释每一步操作的目的、原理。

设计意图:由理论到实践,培养学生严谨的科学态度。

问题3:该装置有哪些优点?

学生活动3:评价实验装置。

设计意图:完善实验装置的评价标准,培养学生严谨的科学态度。

环节四:实际应用

教师活动:展示氮的含氧化合物转化在工业生产中的重要应用,反思工业制硝酸的流程设计需要注意的问题。

设计意图:认识化学知识在生活生产中的重要应用,理解工业生产中装置设计的考虑角度。

八、实验效果评价

(1)实验设计注重学生的有序思维

根据已有理论知识,从转化关系→反应原理→反应特点→反应装置对实验进行分析,整个过程贯彻“绿色化学”理念,形成实验装置设计的有序思维,强化学生的证据意识。

(2)小组活动突出学生主体地位

本节课以学习小组为单位展开活动,通过小组讨论、展示、互评,增强了学生的合作能力,极大地激发了学生的学习热情,提升学生的创新意识。突出了学生的主体地位,强化了理论知识在实践中的指导作用。

(3)视觉冲击激发学生学习兴趣

实验过程中颜色变化明显,气体经历了由无色→红棕色→无色的变化过程,溶液两次由无色到蓝色,将学生的好奇心理充分调动了起来;将三个化学反应整合到一套装置中,不仅提高了实验效率,还形成了对比,将学生的关注点转移到物质转化上来。

(4)实际应用突出学科的应用价值

通过实验装置的设计与评价,培养学生从原理正确、装置合理、操作可行、产物可证、实验安全、节约成本、反应可控、绿色环保等多种角度评价实验装置,将实验室装置设计迁移到工业上制硝酸的装置设计上,突出实际生产中综合考虑问题的重要性,突出了化学学科的应用价值,培养学生社会责任感。

同课章节目录

- 第五章 化工生产中的重要非金属元素

- 第一节 硫及其化合物

- 第二节 氮及其化合物

- 第三节 无机非金属材料

- 实验活动4 用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子

- 实验活动5 不同价态含硫物质的转化

- 第六章 化学反应与能量

- 第一节 化学反应与能量变化

- 第二节 化学反应的速率与限度

- 实验活动6 化学能转化成电能

- 实验活动7 化学反应速率的影响因素

- 第七章 有机化合物

- 第一节 认识有机化合物

- 第二节 乙烯与有机高分子材料

- 第三节 乙醇与乙酸

- 第四节 基本营养物质

- 实验活动8 搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点

- 实验活动9 乙醇、乙酸的主要性质

- 第八章 化学与可持续发展

- 第一节 自然资源的开发利用

- 第二节 化学品的合理使用

- 第三节 环境保护与绿色化学