2020-2021学年鲁教版化学九年级下册第十单元《化学与健康》测试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年鲁教版化学九年级下册第十单元《化学与健康》测试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 146.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-16 10:41:30 | ||

图片预览

文档简介

《化学与健康》测试题

一、单选题

1.科学家发现富含维生素的物质具有较强的防辐射损伤功能。下列食物中富含维生素的是

A.豆油

B.米饭

C.牛肉

D.西红柿

2.下列属于蛋白质类食品的是

A.米饭

B.鸡蛋

C.黄瓜

D.菜油

3.许多生活常识也蕴含了大量的化学知识。下列四种做法中有益身体健康的是(

)

A.吸烟提神

B.购买超市过期打折食品,节约经济

C.过夜牛奶可以喝,尽量不浪费

D.适量食用加碘食盐有利于补“碘”

4.“株洲味道”名声远播,下列食品或食材中富含维生素的是( )

A.炎陵黄桃

B.醴陵炒肉

C.攸县米粉

D.爆头龙虾

5.下列人体所缺元素与引起的健康问题关系错误的是

A.缺铁会引起贫血

B.缺碘会引起龋齿

C.缺钙会引起骨质疏松

D.缺锌会引起发育停滞得侏儒症

6.在人体所含的元素中,质量分数最高的金属元素是(

)

A.氢

B.氧

C.钙

D.铁

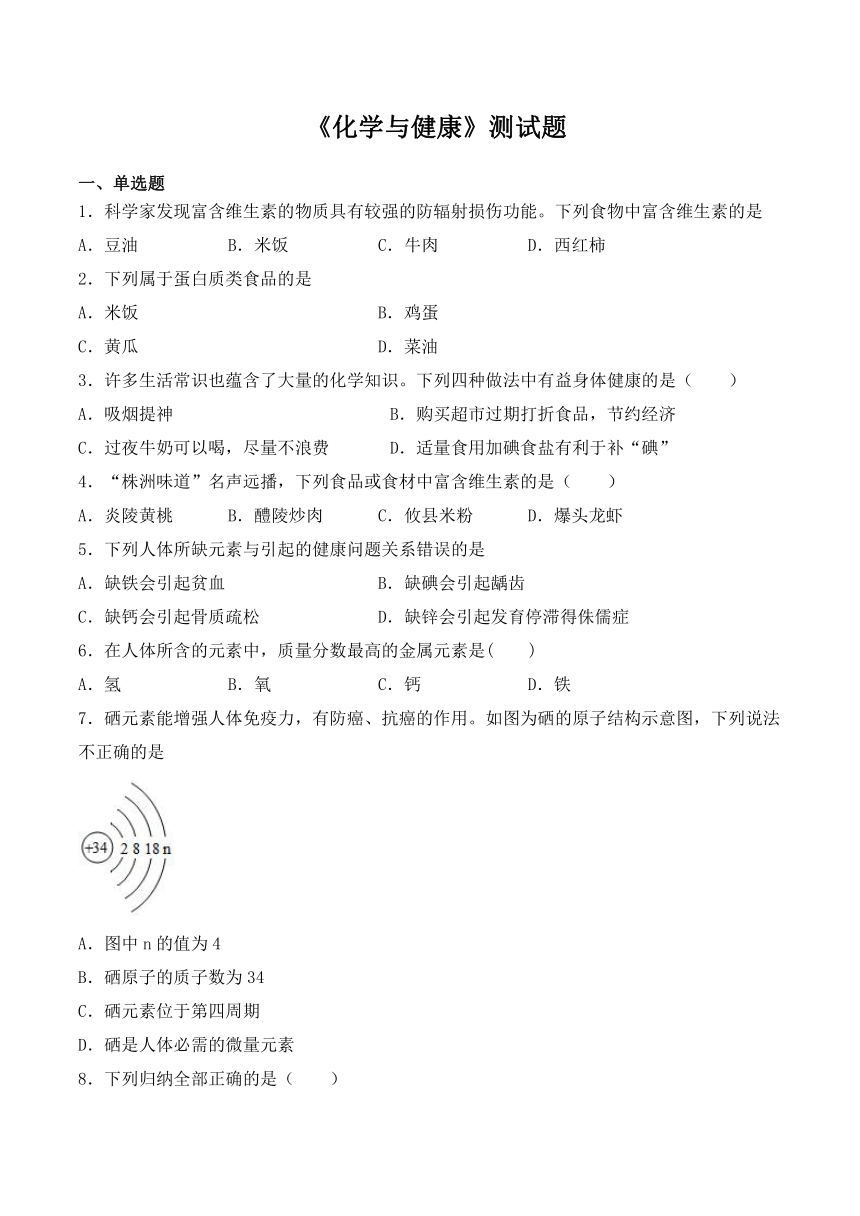

7.硒元素能增强人体免疫力,有防癌、抗癌的作用。如图为硒的原子结构示意图,下列说法不正确的是

A.图中n的值为4

B.硒原子的质子数为34

C.硒元素位于第四周期

D.硒是人体必需的微量元素

8.下列归纳全部正确的是( )

A.化学与常识

B.化学与生活

①使用活性炭去除冰箱内异味

②充入氮气延长食品保质期

①用氢氧化钠改良酸性土壤

②用食醋清洗家用电水壶中水垢

C.化学与健康

D.化学与安全

①适量摄入新鲜水果蔬菜补充维生素

②补充锌元素可预防佝偻病

①图书、档案着火,用液态CO2灭火器灭火

②在室内放一盆水,可防止煤气中毒

A.A

B.B

C.C

D.D

9.推理是化学学习中常用的思维方法,下列推理正确的是

A.有机物含有碳元素,则含有碳元素的物质一定是有机物

B.酸是含有氢元素的化合物,则含有氢元素的化合物一定是酸

C.离子都是带电的粒子,则带电的原子一定是离子

D.由金属离子和酸根离子构成的化合物叫盐,则盐中一定含有金属离子和酸根离子

10.食品与卫生、健康密切相关。下列做法符合食品安全要求的是

A.用硫磺燃烧产生的二氧化硫熏制笋干、银耳等

B.用碳酸氢钠焙制糕点

C.在果汁中加入“塑化剂”使其口感更佳

D.用工业石蜡抛光水果、瓜子

11.物质性质决定用途。下列说法正确的是( )

A.二氧化碳不可燃不助燃,适用于所有火灾的灭火

B.浓硫酸具有吸水性,可用于干燥氨气

C.氢氧化钠具有碱性,可用于改良酸性土壤

D.硫酸铜能使蛋白质变性,可用于游泳池水消毒

12.河南名吃“第一楼小笼包子”以选料讲究,制作精细被誉为“中州膳食一绝”。下列用到的食材中富含糖类的是

A.瘦肉

B.小麦粉

C.小磨香油

D.食盐

13.下列物质及其用途对应错误的是

选项

物质

用途

A

氯化钠

配制生理盐水

B

甲醛

浸泡海产品保鲜

C

碳酸钠

用于玻璃、造纸、洗涤剂的生产

D

一氧化碳

工业炼铁

A.A

B.B

C.C

D.D

14.对下列各主题知识的整理完全正确的是

A

环境保护

B

生活常识

废旧电池——随意丢弃工业污水——处理后排放

防煤气中毒——室内放一盆水人体缺铁——引起缺铁性贫血

C

化学反应类型

D

性质与用途

盐酸和石灰水混合——中和反应一氧化碳还原氧化铁——置换反应

甲烷有可燃性——用作燃料活性炭有吸附性——用于净化水

A.A

B.B

C.C

D.D

15.下列实验现象与解释不相符的是( )

实验

现象

解释原因

A

红磷燃烧

产生大量白烟

生成五氧化二磷固体

B

酒精与水混合

总体积变小

分子之间有空隙

C

硝酸铵溶于水

溶液温度降低

硝酸铵溶于水吸热

D

鸡蛋清溶液中加乙酸铅溶液

产生白色沉淀

蛋白质的溶解性变小

A.A

B.B

C.C

D.D

二、填空题

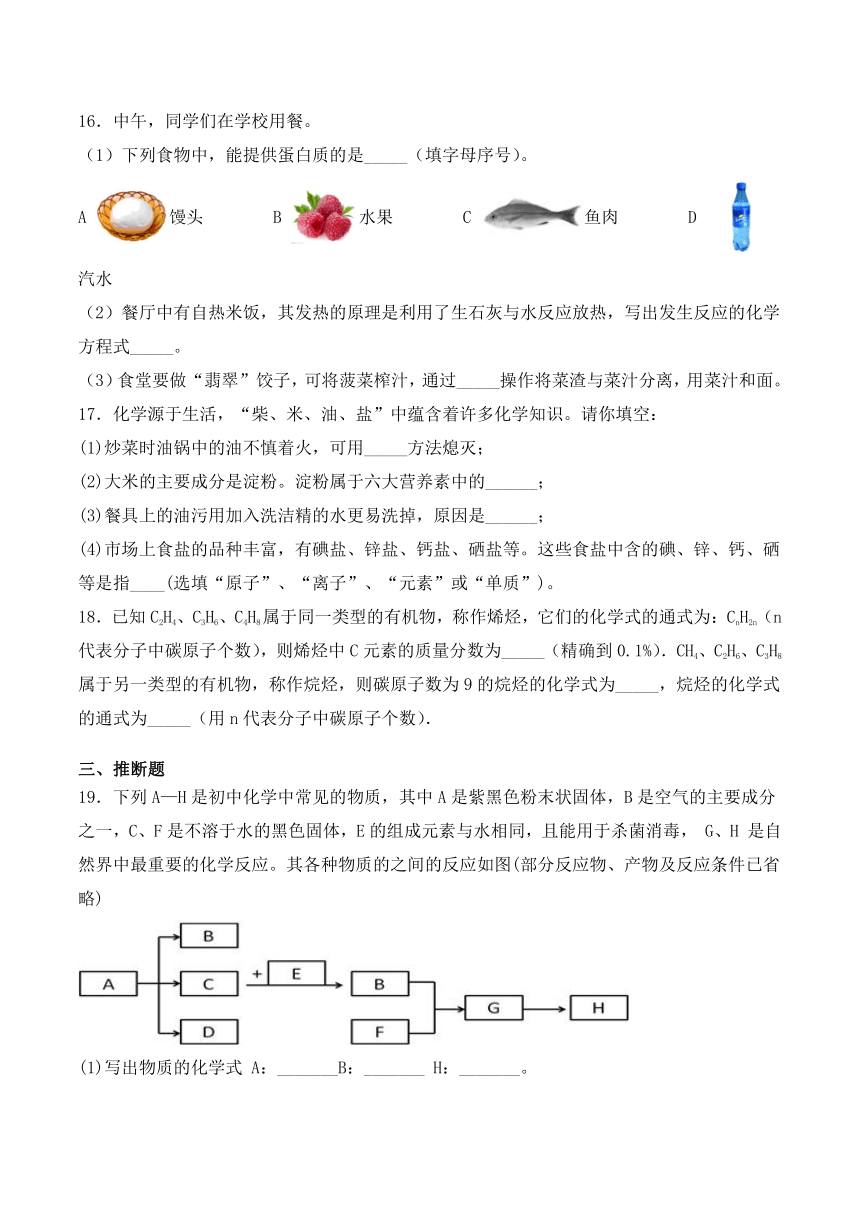

16.中午,同学们在学校用餐。

(1)下列食物中,能提供蛋白质的是_____(填字母序号)。

A

馒头

B

水果

C

鱼肉

D

汽水

(2)餐厅中有自热米饭,其发热的原理是利用了生石灰与水反应放热,写出发生反应的化学方程式_____。

(3)食堂要做“翡翠”饺子,可将菠菜榨汁,通过_____操作将菜渣与菜汁分离,用菜汁和面。

17.化学源于生活,“柴、米、油、盐”中蕴含着许多化学知识。请你填空:

(1)炒菜时油锅中的油不慎着火,可用_____方法熄灭;

(2)大米的主要成分是淀粉。淀粉属于六大营养素中的______;

(3)餐具上的油污用加入洗洁精的水更易洗掉,原因是______;

(4)市场上食盐的品种丰富,有碘盐、锌盐、钙盐、硒盐等。这些食盐中含的碘、锌、钙、硒等是指____(选填“原子”、“离子”、“元素”或“单质”)。

18.已知C2H4、C3H6、C4H8属于同一类型的有机物,称作烯烃,它们的化学式的通式为:CnH2n(n代表分子中碳原子个数),则烯烃中C元素的质量分数为_____(精确到0.1%).CH4、C2H6、C3H8属于另一类型的有机物,称作烷烃,则碳原子数为9的烷烃的化学式为_____,烷烃的化学式的通式为_____(用n代表分子中碳原子个数).

三、推断题

19.下列A—H是初中化学中常见的物质,其中A是紫黑色粉末状固体,B是空气的主要成分之一,C、F是不溶于水的黑色固体,E的组成元素与水相同,且能用于杀菌消毒,

G、H

是自然界中最重要的化学反应。其各种物质的之间的反应如图(部分反应物、产物及反应条件已省略)

(1)写出物质的化学式

A:_______B:_______

H:_______。

(2)写出下列物质转化的表达式:

A反应生成B、C、D

:_________。

G

→

H:_______。

20.下图是初中化学常见六种物质之间的关系图(物质是溶液的只考虑溶质)。图中用“—”表示两种物质之间能发生化学反应,用“→”表示一种物质可以转化为另一种物质(部分反应物或生成物及反应条件已略去)。

A中含有人体中含量最多的金属元素,B、C中不含相同元素,C、D中所含元素种类相同。

(1)请分别写出A、B、C、D物质的化学式(或溶质的化学式):

A.________ B.______ C.______

D.________;

(2)写出转化①的化学方程式_____________________________________(写一个);

(3)写出Fe2O3与足量B反应的实验现象______________________________________。

四、实验题

21.田老师为让学生更好理解蛋白质的“盐析”与“变性”,对教材实验进行改进并完成了如下实验.

序号

实验操作

实验现象

①

在盛有鸡蛋清的试管中滴加饱和硫酸铵溶液

有白色絮状沉淀

②

将①所得沉淀取出少许放入试管中,加入足量蒸馏水

沉淀完全溶解

③

在装有硫酸铵晶体的试管中加少量蒸馏水

沉淀完全溶解

④

在盛有鸡蛋清溶液的试管中滴加乙酸铅溶液

有沉淀

⑤

将④所得沉淀取出少许放入试管中,加入足量蒸馏水

沉淀未溶解

(1)实验①②③研究的蛋白质的特性是__________(填“盐析”或“变性”);

(2)补充实验②的目的是说明实验①中蛋白质发生的________(填“是”或“不是”)化学变化;

(3)设计对比实验①、③的目的是__________________________________;

(4)针对实验④,小黄同学提出了质疑:使蛋白质发生上述变化的是否为重金属离子.请补充完成实验⑥,供选择的试剂有:鸡蛋清、蒸馏水、食盐水、硫酸铜溶液、浓硝酸.

序号

实验操作

实验现象

实验结论

⑥

______________________

___________

重金属离子使蛋白质发生了变化

22.化学与人类生活息息相关。根据所学化学知识回答下列问题。

(1)下表是某校食堂周二午餐食谱的部分内容。

主食

米饭

副食

清蒸排骨、西红柿炒鸡蛋、咸味花生米

人体所需热量的60%~70%来自糖类,该食谱中富含糖类的食物是________。

(2)走进厨房,你会发现煤气罐被管道天然气替代了,天然气的主要成分在空气中充分燃烧的化学方程式为_____________。

五、计算题

23.我国民间有端午挂艾草的习俗。艾草含有丰富的黄酮素(化学式为:C15H10O2),有很高的药用价值。请回答:

(1)黄酮素属于_______________化合物(填“有机”或“无机”)。

(2)黄酮素分子中碳、氢的原子个数比为__________(填最简整数比)。

(3)黄酮素中碳元素的质量分数为__________________.(结果精确到0.1%)。

24.维生素C是人体必须的营养素,又称抗坏血酸,还具备提高免疫力的功效,体内维生素C含量高的人不容易吸收铅、镉、铬等有害元素。维生素C主要存在于新鲜蔬菜和水果中,所以提倡多吃蔬菜和水果。维生素C的化学式请据此计算:

维生素C的相对分子质量______。

维生素C中各元素的质量比______。

维生素C中碳元素的质量分数。精确到

克维生素C中含氧元素______克。

参考答案

1.D2.B3.D4.A5.B6.C7.A8.A9.C10.B11.D12.B13.B14.D15.D

16.C

CaO+H2O=Ca(OH)2

过滤

17.锅盖盖灭

糖类

洗洁精具有乳化功能

元素

18.85.7%

C9H20

CnH2n+2

19.KMnO4

O2

C6H12O6

KMnO4K2MnO4

+

MnO2

+

O2

CO2

+

H2OC6H12O6

+

O2

20.Ca(OH)2

HCl

CO2

CO

3CO+Fe2O32Fe+3CO2(或3C+2Fe2O3

4Fe+3CO2↑)

红棕色固体逐渐(减少至)消失,溶液(由无色)变为黄色

21.盐析

不是

证明实验①中析出的沉淀是蛋白质而不是硫酸铵

在盛有鸡蛋清溶液的试管中滴加硫酸铜溶液,取上述沉淀少许于试管中,加入足量的蒸馏水

有沉淀,沉淀未溶解

22.米饭

23.(1)有机(2)3:2(3)81.1%.

24.(1)176;(2)9:1:12;(3);(4)12

一、单选题

1.科学家发现富含维生素的物质具有较强的防辐射损伤功能。下列食物中富含维生素的是

A.豆油

B.米饭

C.牛肉

D.西红柿

2.下列属于蛋白质类食品的是

A.米饭

B.鸡蛋

C.黄瓜

D.菜油

3.许多生活常识也蕴含了大量的化学知识。下列四种做法中有益身体健康的是(

)

A.吸烟提神

B.购买超市过期打折食品,节约经济

C.过夜牛奶可以喝,尽量不浪费

D.适量食用加碘食盐有利于补“碘”

4.“株洲味道”名声远播,下列食品或食材中富含维生素的是( )

A.炎陵黄桃

B.醴陵炒肉

C.攸县米粉

D.爆头龙虾

5.下列人体所缺元素与引起的健康问题关系错误的是

A.缺铁会引起贫血

B.缺碘会引起龋齿

C.缺钙会引起骨质疏松

D.缺锌会引起发育停滞得侏儒症

6.在人体所含的元素中,质量分数最高的金属元素是(

)

A.氢

B.氧

C.钙

D.铁

7.硒元素能增强人体免疫力,有防癌、抗癌的作用。如图为硒的原子结构示意图,下列说法不正确的是

A.图中n的值为4

B.硒原子的质子数为34

C.硒元素位于第四周期

D.硒是人体必需的微量元素

8.下列归纳全部正确的是( )

A.化学与常识

B.化学与生活

①使用活性炭去除冰箱内异味

②充入氮气延长食品保质期

①用氢氧化钠改良酸性土壤

②用食醋清洗家用电水壶中水垢

C.化学与健康

D.化学与安全

①适量摄入新鲜水果蔬菜补充维生素

②补充锌元素可预防佝偻病

①图书、档案着火,用液态CO2灭火器灭火

②在室内放一盆水,可防止煤气中毒

A.A

B.B

C.C

D.D

9.推理是化学学习中常用的思维方法,下列推理正确的是

A.有机物含有碳元素,则含有碳元素的物质一定是有机物

B.酸是含有氢元素的化合物,则含有氢元素的化合物一定是酸

C.离子都是带电的粒子,则带电的原子一定是离子

D.由金属离子和酸根离子构成的化合物叫盐,则盐中一定含有金属离子和酸根离子

10.食品与卫生、健康密切相关。下列做法符合食品安全要求的是

A.用硫磺燃烧产生的二氧化硫熏制笋干、银耳等

B.用碳酸氢钠焙制糕点

C.在果汁中加入“塑化剂”使其口感更佳

D.用工业石蜡抛光水果、瓜子

11.物质性质决定用途。下列说法正确的是( )

A.二氧化碳不可燃不助燃,适用于所有火灾的灭火

B.浓硫酸具有吸水性,可用于干燥氨气

C.氢氧化钠具有碱性,可用于改良酸性土壤

D.硫酸铜能使蛋白质变性,可用于游泳池水消毒

12.河南名吃“第一楼小笼包子”以选料讲究,制作精细被誉为“中州膳食一绝”。下列用到的食材中富含糖类的是

A.瘦肉

B.小麦粉

C.小磨香油

D.食盐

13.下列物质及其用途对应错误的是

选项

物质

用途

A

氯化钠

配制生理盐水

B

甲醛

浸泡海产品保鲜

C

碳酸钠

用于玻璃、造纸、洗涤剂的生产

D

一氧化碳

工业炼铁

A.A

B.B

C.C

D.D

14.对下列各主题知识的整理完全正确的是

A

环境保护

B

生活常识

废旧电池——随意丢弃工业污水——处理后排放

防煤气中毒——室内放一盆水人体缺铁——引起缺铁性贫血

C

化学反应类型

D

性质与用途

盐酸和石灰水混合——中和反应一氧化碳还原氧化铁——置换反应

甲烷有可燃性——用作燃料活性炭有吸附性——用于净化水

A.A

B.B

C.C

D.D

15.下列实验现象与解释不相符的是( )

实验

现象

解释原因

A

红磷燃烧

产生大量白烟

生成五氧化二磷固体

B

酒精与水混合

总体积变小

分子之间有空隙

C

硝酸铵溶于水

溶液温度降低

硝酸铵溶于水吸热

D

鸡蛋清溶液中加乙酸铅溶液

产生白色沉淀

蛋白质的溶解性变小

A.A

B.B

C.C

D.D

二、填空题

16.中午,同学们在学校用餐。

(1)下列食物中,能提供蛋白质的是_____(填字母序号)。

A

馒头

B

水果

C

鱼肉

D

汽水

(2)餐厅中有自热米饭,其发热的原理是利用了生石灰与水反应放热,写出发生反应的化学方程式_____。

(3)食堂要做“翡翠”饺子,可将菠菜榨汁,通过_____操作将菜渣与菜汁分离,用菜汁和面。

17.化学源于生活,“柴、米、油、盐”中蕴含着许多化学知识。请你填空:

(1)炒菜时油锅中的油不慎着火,可用_____方法熄灭;

(2)大米的主要成分是淀粉。淀粉属于六大营养素中的______;

(3)餐具上的油污用加入洗洁精的水更易洗掉,原因是______;

(4)市场上食盐的品种丰富,有碘盐、锌盐、钙盐、硒盐等。这些食盐中含的碘、锌、钙、硒等是指____(选填“原子”、“离子”、“元素”或“单质”)。

18.已知C2H4、C3H6、C4H8属于同一类型的有机物,称作烯烃,它们的化学式的通式为:CnH2n(n代表分子中碳原子个数),则烯烃中C元素的质量分数为_____(精确到0.1%).CH4、C2H6、C3H8属于另一类型的有机物,称作烷烃,则碳原子数为9的烷烃的化学式为_____,烷烃的化学式的通式为_____(用n代表分子中碳原子个数).

三、推断题

19.下列A—H是初中化学中常见的物质,其中A是紫黑色粉末状固体,B是空气的主要成分之一,C、F是不溶于水的黑色固体,E的组成元素与水相同,且能用于杀菌消毒,

G、H

是自然界中最重要的化学反应。其各种物质的之间的反应如图(部分反应物、产物及反应条件已省略)

(1)写出物质的化学式

A:_______B:_______

H:_______。

(2)写出下列物质转化的表达式:

A反应生成B、C、D

:_________。

G

→

H:_______。

20.下图是初中化学常见六种物质之间的关系图(物质是溶液的只考虑溶质)。图中用“—”表示两种物质之间能发生化学反应,用“→”表示一种物质可以转化为另一种物质(部分反应物或生成物及反应条件已略去)。

A中含有人体中含量最多的金属元素,B、C中不含相同元素,C、D中所含元素种类相同。

(1)请分别写出A、B、C、D物质的化学式(或溶质的化学式):

A.________ B.______ C.______

D.________;

(2)写出转化①的化学方程式_____________________________________(写一个);

(3)写出Fe2O3与足量B反应的实验现象______________________________________。

四、实验题

21.田老师为让学生更好理解蛋白质的“盐析”与“变性”,对教材实验进行改进并完成了如下实验.

序号

实验操作

实验现象

①

在盛有鸡蛋清的试管中滴加饱和硫酸铵溶液

有白色絮状沉淀

②

将①所得沉淀取出少许放入试管中,加入足量蒸馏水

沉淀完全溶解

③

在装有硫酸铵晶体的试管中加少量蒸馏水

沉淀完全溶解

④

在盛有鸡蛋清溶液的试管中滴加乙酸铅溶液

有沉淀

⑤

将④所得沉淀取出少许放入试管中,加入足量蒸馏水

沉淀未溶解

(1)实验①②③研究的蛋白质的特性是__________(填“盐析”或“变性”);

(2)补充实验②的目的是说明实验①中蛋白质发生的________(填“是”或“不是”)化学变化;

(3)设计对比实验①、③的目的是__________________________________;

(4)针对实验④,小黄同学提出了质疑:使蛋白质发生上述变化的是否为重金属离子.请补充完成实验⑥,供选择的试剂有:鸡蛋清、蒸馏水、食盐水、硫酸铜溶液、浓硝酸.

序号

实验操作

实验现象

实验结论

⑥

______________________

___________

重金属离子使蛋白质发生了变化

22.化学与人类生活息息相关。根据所学化学知识回答下列问题。

(1)下表是某校食堂周二午餐食谱的部分内容。

主食

米饭

副食

清蒸排骨、西红柿炒鸡蛋、咸味花生米

人体所需热量的60%~70%来自糖类,该食谱中富含糖类的食物是________。

(2)走进厨房,你会发现煤气罐被管道天然气替代了,天然气的主要成分在空气中充分燃烧的化学方程式为_____________。

五、计算题

23.我国民间有端午挂艾草的习俗。艾草含有丰富的黄酮素(化学式为:C15H10O2),有很高的药用价值。请回答:

(1)黄酮素属于_______________化合物(填“有机”或“无机”)。

(2)黄酮素分子中碳、氢的原子个数比为__________(填最简整数比)。

(3)黄酮素中碳元素的质量分数为__________________.(结果精确到0.1%)。

24.维生素C是人体必须的营养素,又称抗坏血酸,还具备提高免疫力的功效,体内维生素C含量高的人不容易吸收铅、镉、铬等有害元素。维生素C主要存在于新鲜蔬菜和水果中,所以提倡多吃蔬菜和水果。维生素C的化学式请据此计算:

维生素C的相对分子质量______。

维生素C中各元素的质量比______。

维生素C中碳元素的质量分数。精确到

克维生素C中含氧元素______克。

参考答案

1.D2.B3.D4.A5.B6.C7.A8.A9.C10.B11.D12.B13.B14.D15.D

16.C

CaO+H2O=Ca(OH)2

过滤

17.锅盖盖灭

糖类

洗洁精具有乳化功能

元素

18.85.7%

C9H20

CnH2n+2

19.KMnO4

O2

C6H12O6

KMnO4K2MnO4

+

MnO2

+

O2

CO2

+

H2OC6H12O6

+

O2

20.Ca(OH)2

HCl

CO2

CO

3CO+Fe2O32Fe+3CO2(或3C+2Fe2O3

4Fe+3CO2↑)

红棕色固体逐渐(减少至)消失,溶液(由无色)变为黄色

21.盐析

不是

证明实验①中析出的沉淀是蛋白质而不是硫酸铵

在盛有鸡蛋清溶液的试管中滴加硫酸铜溶液,取上述沉淀少许于试管中,加入足量的蒸馏水

有沉淀,沉淀未溶解

22.米饭

23.(1)有机(2)3:2(3)81.1%.

24.(1)176;(2)9:1:12;(3);(4)12

同课章节目录

- 第七单元 常见的酸和碱

- 第一节 酸及其性质

- 第二节 碱及其性质

- 第三节 溶液的酸碱性

- 第四节 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 第八单元 海水中的化学

- 第一节 海洋化学资源

- 第二节 海水“晒盐“

- 第三节 海水“制碱“

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第九单元 金属

- 第一节 常见的金属材料

- 第二节 金属的化学性质

- 第三节 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去 探究金属的性质

- 第十单元 化学与健康

- 第一节 食物中的有机物

- 第二节 化学元素与人体健康

- 第三节 远离有毒物质

- 第十一单元 化学与社会发展

- 第一节 化学与能源开发

- 第二节 化学与材料研制

- 第三节 化学与农业生产

- 第四节 化学与环境保护