第5课安史之乱与唐朝衰亡 课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课安史之乱与唐朝衰亡 课件(27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-16 14:48:24 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

第5课 安史之乱与唐朝衰亡

一、安史之乱

材料一:唐玄宗宠信杨贵妃,从此荒废朝政。重用宦官高力士,又把朝政教给口蜜腹剑的李林甫,还提拔杨贵妃的堂兄杨国忠担任宰相。他们把持朝政,营私舞弊,排斥贤能之人,致使朝政黑暗腐败。

材料二:开元以后,在边防普遍设立节度使制度,他们的权力越来越大,至于“既有其土地,又有其人民,又有其兵甲,又有其财赋”。

材料三:天宝元年(742年),边军不断增加,达到四十九万人,占全国总兵数百分之八十五以上,其中又主要集中在东北和西北边境,仅安禄山所掌范阳等三镇即达十五万人。

材料四:在其统治的最后一个半世纪中,帝国开支超过税收。同样,人口增长大于土地供给,农民家庭不再能分得小块土地。富贵人家再次搜刮农民,扩大其地产。因此,支付不断增长的帝国开支的捐税负担,都落在农民头上。

安史之乱的原因?

一

1 安史之乱的原因

①唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政腐败

②节度使势力膨胀,形成外重内轻的局面。

③安禄山势力过于强大,威胁中央政权

④社会矛盾尖锐

云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。

春宵苦短日高起,从此君王不早朝。

承欢侍宴无闲暇,春从春游夜专夜。

后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。

——白居易《长恨歌》

一

2 安史之乱的经过

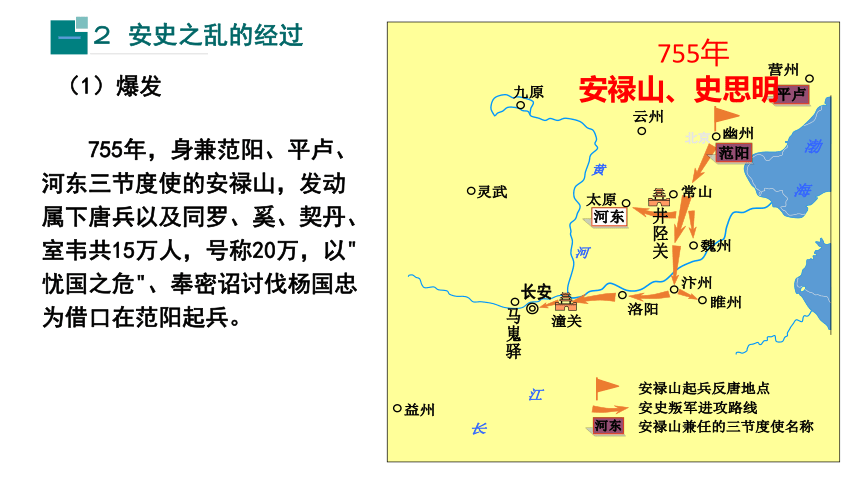

(1)爆发

755年,身兼范阳、平卢、河东三节度使的安禄山,发动属下唐兵以及同罗、奚、契丹、室韦共15万人,号称20万,以"忧国之危"、奉密诏讨伐杨国忠为借口在范阳起兵。

渤

海

长安

太原

魏州

汴州

睢州

洛阳

幽州

云州

九原

营州

灵武

益州

北京

马嵬驿

河

黄

江

长

常山

井陉关

潼关

安禄山起兵反唐地点

安禄山兼任的三节度使名称

安史叛军进攻路线

河东

范阳

平卢

河东

755年

安禄山、史思明

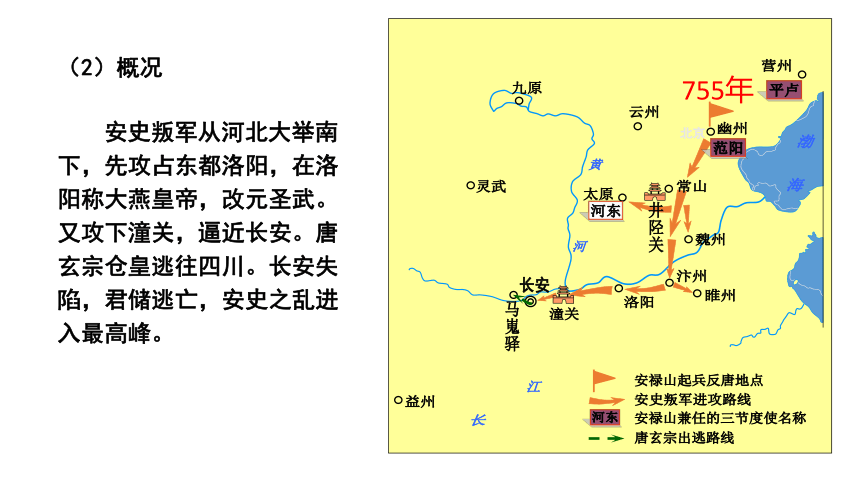

(2)概况

安史叛军从河北大举南下,先攻占东都洛阳,在洛阳称大燕皇帝,改元圣武。又攻下潼关,逼近长安。唐玄宗仓皇逃往四川。长安失陷,君储逃亡,安史之乱进入最高峰。

渤

海

长安

太原

魏州

汴州

睢州

洛阳

幽州

云州

九原

营州

灵武

益州

北京

马嵬驿

河

黄

江

长

常山

井陉关

潼关

安禄山起兵反唐地点

安禄山兼任的三节度使名称

安史叛军进攻路线

唐玄宗出逃路线

河东

范阳

平卢

河东

755年

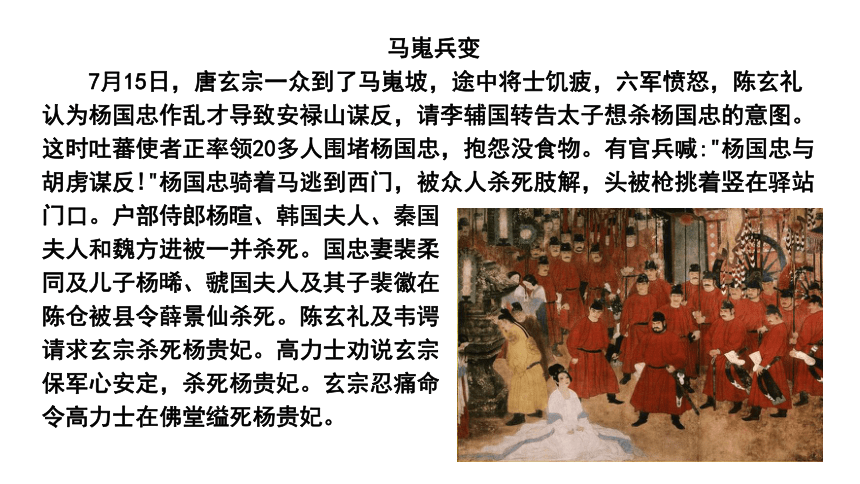

马嵬兵变

7月15日,唐玄宗一众到了马嵬坡,途中将士饥疲,六军愤怒,陈玄礼认为杨国忠作乱才导致安禄山谋反,请李辅国转告太子想杀杨国忠的意图。这时吐蕃使者正率领20多人围堵杨国忠,抱怨没食物。有官兵喊:"杨国忠与胡虏谋反!"杨国忠骑着马逃到西门,被众人杀死肢解,头被枪挑着竖在驿站门口。户部侍郎杨暄、韩国夫人、秦国

夫人和魏方进被一并杀死。国忠妻裴柔

同及儿子杨晞、虢国夫人及其子裴徽在

陈仓被县令薛景仙杀死。陈玄礼及韦谔

请求玄宗杀死杨贵妃。高力士劝说玄宗

保军心安定,杀死杨贵妃。玄宗忍痛命

令高力士在佛堂缢死杨贵妃。

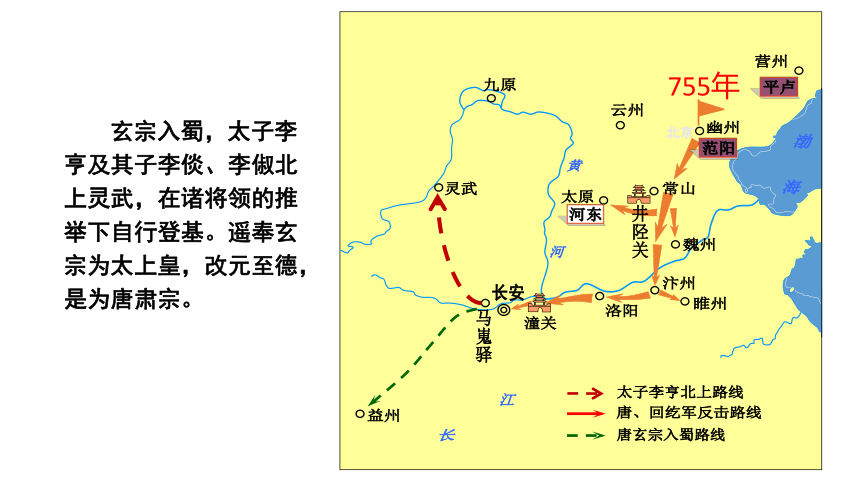

玄宗入蜀,太子李亨及其子李倓、李俶北上灵武,在诸将领的推举下自行登基。遥奉玄宗为太上皇,改元至德,是为唐肃宗。

渤

海

长安

太原

魏州

汴州

睢州

洛阳

幽州

云州

九原

营州

灵武

益州

北京

马嵬驿

河

黄

江

长

常山

井陉关

潼关

太子李亨北上路线

唐、回纥军反击路线

唐玄宗入蜀路线

河东

范阳

平卢

755年

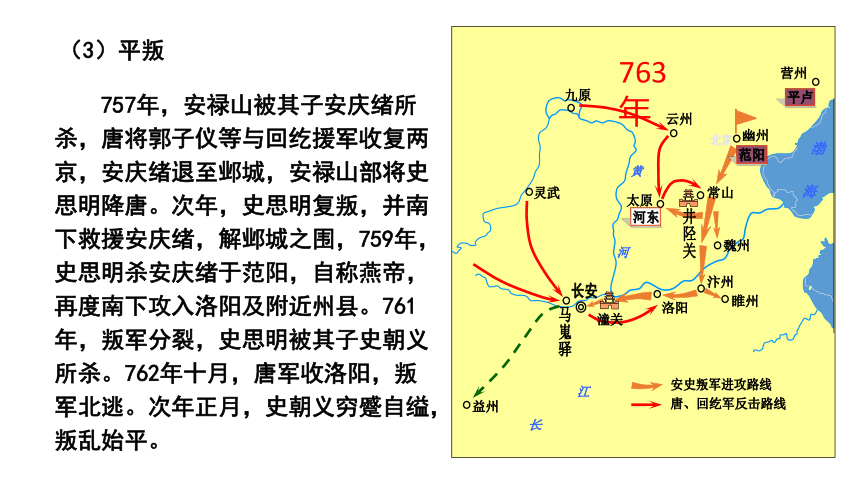

(3)平叛

757年,安禄山被其子安庆绪所杀,唐将郭子仪等与回纥援军收复两京,安庆绪退至邺城,安禄山部将史思明降唐。次年,史思明复叛,并南下救援安庆绪,解邺城之围,759年,史思明杀安庆绪于范阳,自称燕帝,再度南下攻入洛阳及附近州县。761年,叛军分裂,史思明被其子史朝义所杀。762年十月,唐军收洛阳,叛军北逃。次年正月,史朝义穷蹙自缢,叛乱始平。

渤

海

长安

太原

魏州

汴州

睢州

洛阳

幽州

云州

九原

营州

灵武

益州

北京

马嵬驿

河

黄

江

长

常山

井陉关

潼关

安史叛军进攻路线

唐、回纥军反击路线

河东

范阳

平卢

763年

安史之乱是统治阶级内部争取夺利的斗争,更具体地说,是唐中央政府与地方割据势力的矛盾斗争。安史之乱的首领们虽曾利用了人民对唐王朝的反抗情绪以及民族矛盾的因素,然而这并不能影响这次叛乱的根本性质。另一方面,在战乱中由于某种原因安史叛军对人民的残暴行径,曾引起了局部的反抗斗争,这些局部地区反暴政斗争是正义的,但同样也丝毫不能改变整个战争的性质。

一

3 安史之乱的性质

材料一:安史之乱造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”。“寂寞天宝后,园庐但蒿藜…存者无消息,死者为尘泥。…四邻何所有,一二老寡妻。”

安史之乱严重破坏了黄河中下游社会经济,人民流离失所,纷纷南迁,社会经济文化重心逐步向南移动。

一

4 安史之乱的影响

唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾更加尖锐。

材料二 :安史之乱,使唐王朝自盛而衰,一蹶不振,阶级压迫和统治阶级的压榨更加深重。唐王朝也失去了对周边地区少数民族的控制。唐王朝从此内忧外患,朝不保夕,更加岌岌可危。

材料二:文物将吏,擅自置署,贡赋不如朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。

——《旧唐书》

藩镇拥,独霸一方,喜则连横而判上,怒则以力而相并。

——《新唐书》

唐朝中央权力衰微,逐渐形成藩镇割据的局面。

安史之乱期间和以后,唐朝增设了许多节度使,大者连州十数,小者犹兼三四。他们控制着土地和人民,依恃着强大的兵力和财力,与中央对抗。军队是藩镇割据的资本。节度使的职位或由父传子,或兄终弟及,或部将接替,中央无法节制。藩镇林立,争战频繁的局面,一直持续到唐朝灭亡。藩镇割据局面的出现,使生产受到破坏,唐朝后期的统治力量严重削弱,是唐朝灭亡的原因之一。

藩镇割据

是我惹的祸吗?

“红颜祸水”是导致唐朝灭亡的真正原因吗?为什么中国古代王朝的统治特别依赖皇帝的贤明与否,你有何建议避免这种状况的出现?

安史之乱后的唐朝

由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者由兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。……天子顾力不能制,则忍耻含垢,因而抚之,谓之姑息之政。……由是号令自出,以相侵击,虏其将帅,并其土地,天子熟视不知所为,反为和解之,莫肯听命。

——《新唐书·兵志》

藩镇割据日趋严重,相互发生兼并战争,中央已经无力控制藩镇。

唐朝宦官不仅操纵政权,而且掌握禁军。后来,国策的制定、朝臣的任免、皇帝的废立,几乎全由他们把持。

宦官专权

安史之乱后的唐朝

知识小链接:

唐朝末年8个皇帝,有7个是宦官根据自己的需要拥立的。“立君弑君废君有同儿戏”一般,至高无上的皇帝成了宦官手中的驯服工具。所以,宦官专权,加深了政治的黑暗,加速了唐朝的衰落。

二:黄巢起义与唐朝的灭亡

(1)原因:

(2)经过:

统治腐败;宦官专权;藩镇割据,战争频繁;天灾频发;赋役严重。

875年,起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立了大齐政权。

882年,起义军大将朱温叛变。883年,义军退出长安。884年黄巢兵败被杀。

一

1 黄巢起义

《不第后赋菊》

待到秋来九月八,

我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,

满城尽带黄金甲。

在这首诗中,诗人运用比喻的手法,赋予菊花以农民起义军的英雄风貌与高洁品格 ,对胜利充满必胜的信念。

(3)影响:

黄巢起义后,曾发布檄(xí )文,指斥宦官当政。并宣布要“洗涤朝廷”,为民除害,对贪污犯赃的地方官吏处斩。

影响:直接打击了唐朝政府的腐朽统治,给唐朝统治者以致命打击,加速了唐朝的灭亡。

一

2 唐朝灭亡

黄巢起义失败后,原来的藩镇问题和宦官专权问题依然存在。朝廷内部,宦官控制当时在位的皇帝昭宗,昭宗为对付宦官,求助于朱温。接着,朱温到长安杀宦官数百人,使宦官势力遭到毁灭性打击。清除宦官势力后,朝廷完全被朱温控制,907年,昭宗被迫让位给朱温。朱温建立后梁政权,定都东京(开封),唐朝灭亡,五代十国开始。

朱温

朱温被其子所杀

唐朝发展简图

1.五代十国

三:五代十国的更迭与分立

唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权(五代是相继建立的),南方地区出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉(十国是先后并存的),史称“五代十国”。

一

五代十国,包括五代与十国等众多割据政权,是中国历史上的一段时期,自唐朝灭亡开始,至宋朝建立为止;也可以定义为到宋朝统一十国剩余政权为止。

根据课本知识,回答五代十国的历史根源?

唐朝藩镇割据

一

2.历史根源

后梁

朱温

梁王、宣武节度使

后唐

李存勖

晋王、河东节度使

后晋

石敬瑭

河东节度使

后汉

刘知远

北平王、河东节度使

后周

郭威

邺都留守

……

(1)武人统治

(2)政权更迭频繁

3.特点

一

材料一:五代诸镇节度使,未有不用勋臣武将者。

材料二:五代的开国皇帝都是凭武力夺位,在位的时间也都不长,最短的只有十个月。这五个朝代的统治平均约为十年,最短的不到四年。

4.历史影响

一

北方:战事不断,政局动荡不安。(北方战乱)

南方:地区政局相对稳定,经济在原有的基础上有一定的发展。(南方发展)

评价:五代十国是唐末藩镇割据的延续,这一时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济的发展密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。

今天的中国政府存在着腐败问题,结合唐玄宗的前半生和后半生的不同作为,导致不同的结果,谈谈对你有何启示?

第一,在取得成就时,我们要保持戒骄戒躁的恭谨态度。

第二,艰苦朴素的作风不能丢。

第三,人生应该始终如一地坚守自己的信念。

第四,亲近贤达之人,远离不肖者。……

课堂总结

第5课 安史之乱与唐朝衰亡

一、安史之乱

材料一:唐玄宗宠信杨贵妃,从此荒废朝政。重用宦官高力士,又把朝政教给口蜜腹剑的李林甫,还提拔杨贵妃的堂兄杨国忠担任宰相。他们把持朝政,营私舞弊,排斥贤能之人,致使朝政黑暗腐败。

材料二:开元以后,在边防普遍设立节度使制度,他们的权力越来越大,至于“既有其土地,又有其人民,又有其兵甲,又有其财赋”。

材料三:天宝元年(742年),边军不断增加,达到四十九万人,占全国总兵数百分之八十五以上,其中又主要集中在东北和西北边境,仅安禄山所掌范阳等三镇即达十五万人。

材料四:在其统治的最后一个半世纪中,帝国开支超过税收。同样,人口增长大于土地供给,农民家庭不再能分得小块土地。富贵人家再次搜刮农民,扩大其地产。因此,支付不断增长的帝国开支的捐税负担,都落在农民头上。

安史之乱的原因?

一

1 安史之乱的原因

①唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政腐败

②节度使势力膨胀,形成外重内轻的局面。

③安禄山势力过于强大,威胁中央政权

④社会矛盾尖锐

云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。

春宵苦短日高起,从此君王不早朝。

承欢侍宴无闲暇,春从春游夜专夜。

后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。

——白居易《长恨歌》

一

2 安史之乱的经过

(1)爆发

755年,身兼范阳、平卢、河东三节度使的安禄山,发动属下唐兵以及同罗、奚、契丹、室韦共15万人,号称20万,以"忧国之危"、奉密诏讨伐杨国忠为借口在范阳起兵。

渤

海

长安

太原

魏州

汴州

睢州

洛阳

幽州

云州

九原

营州

灵武

益州

北京

马嵬驿

河

黄

江

长

常山

井陉关

潼关

安禄山起兵反唐地点

安禄山兼任的三节度使名称

安史叛军进攻路线

河东

范阳

平卢

河东

755年

安禄山、史思明

(2)概况

安史叛军从河北大举南下,先攻占东都洛阳,在洛阳称大燕皇帝,改元圣武。又攻下潼关,逼近长安。唐玄宗仓皇逃往四川。长安失陷,君储逃亡,安史之乱进入最高峰。

渤

海

长安

太原

魏州

汴州

睢州

洛阳

幽州

云州

九原

营州

灵武

益州

北京

马嵬驿

河

黄

江

长

常山

井陉关

潼关

安禄山起兵反唐地点

安禄山兼任的三节度使名称

安史叛军进攻路线

唐玄宗出逃路线

河东

范阳

平卢

河东

755年

马嵬兵变

7月15日,唐玄宗一众到了马嵬坡,途中将士饥疲,六军愤怒,陈玄礼认为杨国忠作乱才导致安禄山谋反,请李辅国转告太子想杀杨国忠的意图。这时吐蕃使者正率领20多人围堵杨国忠,抱怨没食物。有官兵喊:"杨国忠与胡虏谋反!"杨国忠骑着马逃到西门,被众人杀死肢解,头被枪挑着竖在驿站门口。户部侍郎杨暄、韩国夫人、秦国

夫人和魏方进被一并杀死。国忠妻裴柔

同及儿子杨晞、虢国夫人及其子裴徽在

陈仓被县令薛景仙杀死。陈玄礼及韦谔

请求玄宗杀死杨贵妃。高力士劝说玄宗

保军心安定,杀死杨贵妃。玄宗忍痛命

令高力士在佛堂缢死杨贵妃。

玄宗入蜀,太子李亨及其子李倓、李俶北上灵武,在诸将领的推举下自行登基。遥奉玄宗为太上皇,改元至德,是为唐肃宗。

渤

海

长安

太原

魏州

汴州

睢州

洛阳

幽州

云州

九原

营州

灵武

益州

北京

马嵬驿

河

黄

江

长

常山

井陉关

潼关

太子李亨北上路线

唐、回纥军反击路线

唐玄宗入蜀路线

河东

范阳

平卢

755年

(3)平叛

757年,安禄山被其子安庆绪所杀,唐将郭子仪等与回纥援军收复两京,安庆绪退至邺城,安禄山部将史思明降唐。次年,史思明复叛,并南下救援安庆绪,解邺城之围,759年,史思明杀安庆绪于范阳,自称燕帝,再度南下攻入洛阳及附近州县。761年,叛军分裂,史思明被其子史朝义所杀。762年十月,唐军收洛阳,叛军北逃。次年正月,史朝义穷蹙自缢,叛乱始平。

渤

海

长安

太原

魏州

汴州

睢州

洛阳

幽州

云州

九原

营州

灵武

益州

北京

马嵬驿

河

黄

江

长

常山

井陉关

潼关

安史叛军进攻路线

唐、回纥军反击路线

河东

范阳

平卢

763年

安史之乱是统治阶级内部争取夺利的斗争,更具体地说,是唐中央政府与地方割据势力的矛盾斗争。安史之乱的首领们虽曾利用了人民对唐王朝的反抗情绪以及民族矛盾的因素,然而这并不能影响这次叛乱的根本性质。另一方面,在战乱中由于某种原因安史叛军对人民的残暴行径,曾引起了局部的反抗斗争,这些局部地区反暴政斗争是正义的,但同样也丝毫不能改变整个战争的性质。

一

3 安史之乱的性质

材料一:安史之乱造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”。“寂寞天宝后,园庐但蒿藜…存者无消息,死者为尘泥。…四邻何所有,一二老寡妻。”

安史之乱严重破坏了黄河中下游社会经济,人民流离失所,纷纷南迁,社会经济文化重心逐步向南移动。

一

4 安史之乱的影响

唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾更加尖锐。

材料二 :安史之乱,使唐王朝自盛而衰,一蹶不振,阶级压迫和统治阶级的压榨更加深重。唐王朝也失去了对周边地区少数民族的控制。唐王朝从此内忧外患,朝不保夕,更加岌岌可危。

材料二:文物将吏,擅自置署,贡赋不如朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。

——《旧唐书》

藩镇拥,独霸一方,喜则连横而判上,怒则以力而相并。

——《新唐书》

唐朝中央权力衰微,逐渐形成藩镇割据的局面。

安史之乱期间和以后,唐朝增设了许多节度使,大者连州十数,小者犹兼三四。他们控制着土地和人民,依恃着强大的兵力和财力,与中央对抗。军队是藩镇割据的资本。节度使的职位或由父传子,或兄终弟及,或部将接替,中央无法节制。藩镇林立,争战频繁的局面,一直持续到唐朝灭亡。藩镇割据局面的出现,使生产受到破坏,唐朝后期的统治力量严重削弱,是唐朝灭亡的原因之一。

藩镇割据

是我惹的祸吗?

“红颜祸水”是导致唐朝灭亡的真正原因吗?为什么中国古代王朝的统治特别依赖皇帝的贤明与否,你有何建议避免这种状况的出现?

安史之乱后的唐朝

由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者由兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。……天子顾力不能制,则忍耻含垢,因而抚之,谓之姑息之政。……由是号令自出,以相侵击,虏其将帅,并其土地,天子熟视不知所为,反为和解之,莫肯听命。

——《新唐书·兵志》

藩镇割据日趋严重,相互发生兼并战争,中央已经无力控制藩镇。

唐朝宦官不仅操纵政权,而且掌握禁军。后来,国策的制定、朝臣的任免、皇帝的废立,几乎全由他们把持。

宦官专权

安史之乱后的唐朝

知识小链接:

唐朝末年8个皇帝,有7个是宦官根据自己的需要拥立的。“立君弑君废君有同儿戏”一般,至高无上的皇帝成了宦官手中的驯服工具。所以,宦官专权,加深了政治的黑暗,加速了唐朝的衰落。

二:黄巢起义与唐朝的灭亡

(1)原因:

(2)经过:

统治腐败;宦官专权;藩镇割据,战争频繁;天灾频发;赋役严重。

875年,起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立了大齐政权。

882年,起义军大将朱温叛变。883年,义军退出长安。884年黄巢兵败被杀。

一

1 黄巢起义

《不第后赋菊》

待到秋来九月八,

我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,

满城尽带黄金甲。

在这首诗中,诗人运用比喻的手法,赋予菊花以农民起义军的英雄风貌与高洁品格 ,对胜利充满必胜的信念。

(3)影响:

黄巢起义后,曾发布檄(xí )文,指斥宦官当政。并宣布要“洗涤朝廷”,为民除害,对贪污犯赃的地方官吏处斩。

影响:直接打击了唐朝政府的腐朽统治,给唐朝统治者以致命打击,加速了唐朝的灭亡。

一

2 唐朝灭亡

黄巢起义失败后,原来的藩镇问题和宦官专权问题依然存在。朝廷内部,宦官控制当时在位的皇帝昭宗,昭宗为对付宦官,求助于朱温。接着,朱温到长安杀宦官数百人,使宦官势力遭到毁灭性打击。清除宦官势力后,朝廷完全被朱温控制,907年,昭宗被迫让位给朱温。朱温建立后梁政权,定都东京(开封),唐朝灭亡,五代十国开始。

朱温

朱温被其子所杀

唐朝发展简图

1.五代十国

三:五代十国的更迭与分立

唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权(五代是相继建立的),南方地区出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉(十国是先后并存的),史称“五代十国”。

一

五代十国,包括五代与十国等众多割据政权,是中国历史上的一段时期,自唐朝灭亡开始,至宋朝建立为止;也可以定义为到宋朝统一十国剩余政权为止。

根据课本知识,回答五代十国的历史根源?

唐朝藩镇割据

一

2.历史根源

后梁

朱温

梁王、宣武节度使

后唐

李存勖

晋王、河东节度使

后晋

石敬瑭

河东节度使

后汉

刘知远

北平王、河东节度使

后周

郭威

邺都留守

……

(1)武人统治

(2)政权更迭频繁

3.特点

一

材料一:五代诸镇节度使,未有不用勋臣武将者。

材料二:五代的开国皇帝都是凭武力夺位,在位的时间也都不长,最短的只有十个月。这五个朝代的统治平均约为十年,最短的不到四年。

4.历史影响

一

北方:战事不断,政局动荡不安。(北方战乱)

南方:地区政局相对稳定,经济在原有的基础上有一定的发展。(南方发展)

评价:五代十国是唐末藩镇割据的延续,这一时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济的发展密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。

今天的中国政府存在着腐败问题,结合唐玄宗的前半生和后半生的不同作为,导致不同的结果,谈谈对你有何启示?

第一,在取得成就时,我们要保持戒骄戒躁的恭谨态度。

第二,艰苦朴素的作风不能丢。

第三,人生应该始终如一地坚守自己的信念。

第四,亲近贤达之人,远离不肖者。……

课堂总结

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源