第4课唐朝的中外文化交流 课件(48张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课唐朝的中外文化交流 课件(48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-16 14:53:54 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

第4课 唐朝的中外文化交流

一:遣唐使和鉴真东渡

1.遣唐使

(1)什么是遣唐使?

遣唐使就是日本政府派遣到唐朝进行交流的使团。由官员、医师、画师、乐师、译师、史师,各类工匠等组成。 遣唐使的文化交流活动,对日本的生产生活和社会发展产生了深远影响,是日本社会进步的使者。

随行的留学生,如阿倍仲麻吕(晁衡)与诗人李白﹑王维结下深厚友谊,归航受阻,留唐官至秘书监。

日本晁卿辞帝都,

征帆一片绕蓬壶。

明月不归沉碧海,

白云愁色满苍梧。

——李白《哭晁卿衡》

(2)日本派遣唐使来华的目的是什么呢?

(3)遣唐使特点:

学习中国的先进文化

东汉时期:日本就已经派遣使者往来中国。

隋代:日本先后4次遣使中国,称遣隋史。

唐代:630---838年,日本总共向唐朝派出使团19次,实际到达唐朝的有15次,其余4次要么受命未行,要么仅到达朝鲜半岛。人数为250人左右至500人不等。

次数多、规模大、素质高

1.学习唐朝制度

(3)唐文化对日本产生了哪些影响?

孝德天皇

645年日本孝德天皇宣布模仿中国建立年号,定年号为“大化”。并正式开始改革,史称“大化改新”。日本以唐朝律令制度为蓝本,参酌日本旧习,从经济到政治方面进行了改革,规定了中央集权的封建国家体制,完善了日本的统治制度,奠定了日本的国家发展方向,有非常积极的意义。

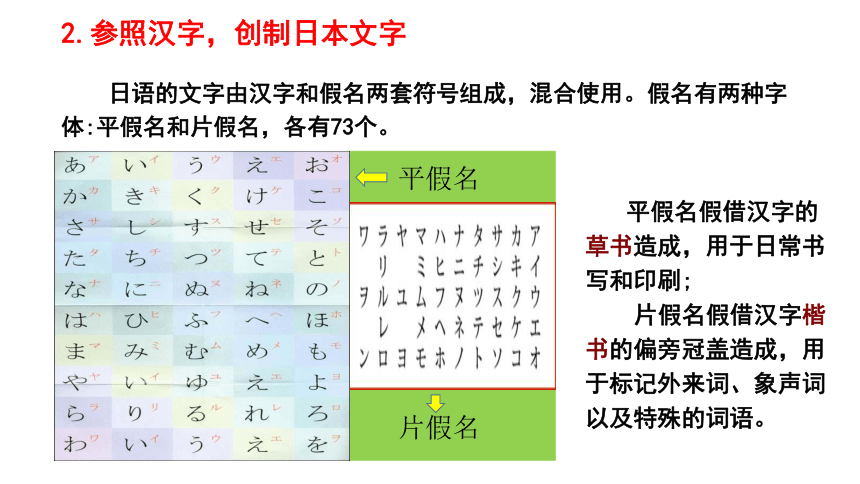

2.参照汉字,创制日本文字

日语的文字由汉字和假名两套符号组成,混合使用。假名有两种字体:平假名和片假名,各有73个。

平假名

片假名

平假名假借汉字的草书造成,用于日常书写和印刷;

片假名假借汉字楷书的偏旁冠盖造成,用于标记外来词、象声词以及特殊的词语。

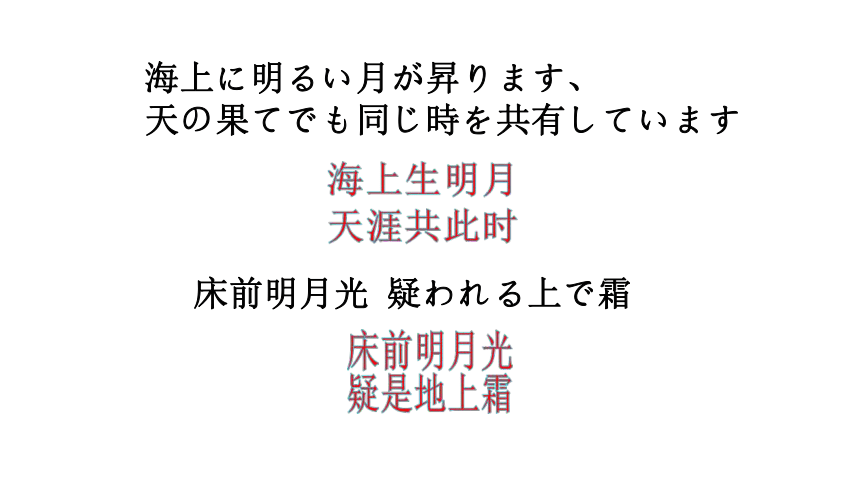

床前明月光 疑われる上で霜

海上に明るい月が昇ります、

天の果てでも同じ時を共有しています

唐朝长安城

3.日本的都城平城京仿照唐朝长安城

日本平城京

随着律令制度的完善,与唐朝的交流也日趋频繁,大和朝廷深切感受到唐朝巨大的都城可以有效地显示国威,于是着手建造自己最初的大都城。日本奈良的平城京也是仿隋唐长安城建造而成。东西约4.2km,南北约4.7km,面积大约相当于长安城的四分之一。

唐朝建筑

日本建筑

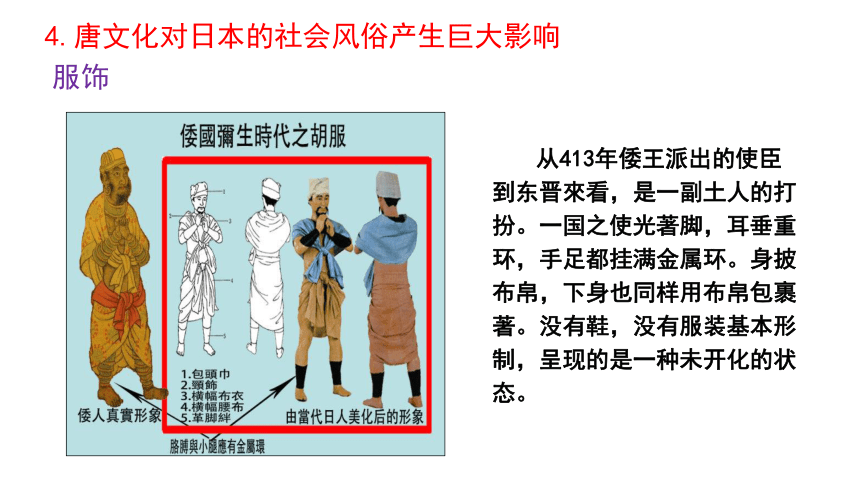

4.唐文化对日本的社会风俗产生巨大影响

服饰

服饰

从413年倭王派出的使臣到东晋來看,是一副土人的打扮。一国之使光著脚,耳垂重环,手足都挂满金属环。身披布帛,下身也同样用布帛包裹著。没有鞋,没有服装基本形制,呈现的是一种未开化的状态。

奈良时代,中国唐代的服饰传入日本,首先在贵族中流行,被称为唐风贵族服。到平安时代,对唐风贵族服加以若干改造,如袖子、胴体变长,衣服的幅度变宽。为给人以美感,穿时紧紧贴在身上,有意识的显示出人的线条美。从此这种服装便固定为日本的和服。

唐代仕女

日本和服

服饰

茶道

斗茶

茶道

中国是茶文化的发源地,在向世界各地传播时较早地传入日本列岛。据《日吉神道密记》记载,公元805年,从中国留学归来的最澄带回了茶籽,种在了日吉神社的旁边,成为日本最古老的茶园。茶文化作为中日文化交流关系的纽带,一直起着重要作用。

日本收藏的唐紫檀木琵琶

生活用具

日本的和同开珎bǎo

(始铸于708年)

唐朝的开元通宝

(始铸于621年)

货币

日本和同开珎——日本奈良朝初始元明天皇和铜元年(708年,唐景龙二年)铸,为日本最早铸行的官钱,由此改变了历来谷帛交易的状况。形制仿唐开元通宝。

节日

日本的端午节主要成了儿童节,吃粽子及柏饼,插鲤鱼旗,有些富裕人家还会插武家之刀和旗,摆兜或五月人形(桃太郎或金太郎造形的娃娃),洗泡菖蒲避邪强身,所以在日本“端午之节句”又名“菖蒲之节句”。

(1)地位:在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人

物是鉴真

鉴真(688—763年),俗姓淳于,扬州人,14岁出家为僧,法号鉴真。他对佛经深有研究,戒律部分尤其精熟。晚年受日僧礼请,东渡扶桑,履险犯难,双目失明,终抵奈良。在传播佛教与盛唐文化上,有很大的历史功绩

2.鉴真东渡

鉴真六次东渡概况

1.未出海便夭折。遭诬告与海盗勾结,鉴真一行东渡的船只被官府查没。

2.被风浪所阻。突遇风暴,船被汹涌的波涛击破,不得不上岸。一个月后,鉴真一行又下海,再遭风浪,船触礁搁浅,被渔民救上岸。

3.东渡未能成行。因官府出面阻止。

4.未果。因弟子的好心阻拦。

5.遇台风,失败。在海上漂泊14天,到了海南岛。鉴真因暑热患眼疾,双目失明。

6.东渡成功753年,鉴真一行终于抵达今日本九州南部的鹿儿岛。

鉴真造舟备粮准备首次东渡

鉴真准备第六次东渡图

(3)影响:

在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献

鉴真准备东渡

鉴真手迹《请经书帖》被日本视为国宝

鉴真东渡影响

鉴真在第六次东渡之时,携带了王羲之的行书真迹一幅、王献之的行书真迹三幅,以及其他各种书法50卷。这对日本书道的形成起到了极大的促进作用。鉴真本人也是书法名家。

鉴真与书法

鉴真东渡影响

鉴真东渡,在携带的物品中有多种药材。鉴真曾为日本鉴定药物并为光明皇太后治过疑难病症。日本平安时代由丹波康赖编纂的《医心方》中,收录有鉴真的医方。日本江户时代的药袋上曾印有鉴真像。

鉴真与医药

麻黄

五味子

丹参

当归

地黄

黄芩

鉴真东渡影响

位于奈良市的唐招提寺是由中国唐代高僧鉴真和尚亲手兴建的,是日本佛教律宗的总寺院,这座具有中国盛唐建筑风格的建筑物被确定为日本国宝,最盛时曾有僧徒3000人。

鉴真与建筑

供奉在日本唐招提寺内的鉴真坐像

说一说:

他有哪些优秀品质值得学习

不畏艰难,持之以恒,终成大业的志向。

鉴真东渡

1.背景:新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化

2.概况:许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口首位

3.影响

新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引入了中国的医学、天文、历算等科技成就。朝鲜的音乐也传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且广泛流行于民间

二:唐与新罗的关系

语言

政治

仿效唐朝的政治制度改建自己的行政组织,采用科举制选拔官吏,以儒家经典作为考试内容。

教育科技

1.新罗设立国学,教授儒家经典。

2.采用唐朝的历法,新罗医学博士用《本草经》等中国医术教授学生。

生活习俗

6世纪和7世纪时,朝鲜半岛的新罗为了求佛法,向中国唐朝派遣了很多僧人,这些人在唐朝接触茶之后,回国时把茶和茶籽带回新罗。

茶

服饰

中韩交流第一人——崔致远

崔致远(857——?)12岁来唐求学,18岁中进士,在唐为官8年多,884年以唐使身份归国,被誉为韩国汉文学的开山鼻祖,有“东国儒宗”、“百世之师”的称誉。

玄奘(602年~664年),唐代著名高僧,法相宗创始人,被尊称为“三藏法师”,后世俗称“唐僧”,中国佛教三大翻译家之一。

玄奘为探究佛教各派学说分歧,于贞观元年一人西行,历经艰辛到达印度佛教中心那烂陀寺取真经。前后十七年学遍了当时的大小乘各种学说,共带回佛舍利150粒、佛像7尊、经论657部,并长期从事翻译佛经的工作。

三:玄奘西行

那烂陀寺

那烂陀寺,古代印度佛教的最高学府和学术中心,玄奘法师曾在此地留学

西天大雷音寺

天竺那烂陀寺

思 考:玄奘的重大贡献有哪些?

携带657部佛学经典返回长安,后居长安慈恩寺,专心译经、讲学。为中国佛教发展做出重大贡献。

又将其所见所闻写成《大唐西域记》一书。促进了中印文化交流。

慈恩寺大雁塔

《大唐西域记》共12卷,玄奘口述,其弟子辩机撰文。书中记述了玄奘西行亲历138个地区和国家的见闻与概况,成为研究中亚和印度半岛等地历史、地理的重要典籍。

《大唐西域记》书影

玄奘圆寂后先葬于今陕西省西安市东郊白鹿原上,后迁葬在陕西省长安县少陵原南原畔,并修寺建塔以作纪念。唐肃宗题塔额“兴教”二字,故名兴教寺。

兴教寺

玄奘墓塔

1.唐僧西天取经和玄奘西行有什么相同点?(从目的、作用等方面)

2.《西游记》中的唐僧和玄奘有什么不同?

学习历史应该注意

历史记载真实存在,小说可以大量虚构,要区别看待历史和影视作品,也不能把小说当历史。

下列文物出土于唐朝墓葬,这些文物反映出了什么?

反映出唐朝与阿拉伯地区、欧洲和非洲都有交往。

国家

大食

新罗

波斯

天竺

日本

百济

高丽

拂菻

狮子国

次数

37

26

26

25

13

8

7

7

3

主要外国使团来唐概况

史载有70多个国家和唐通使交好,各国使节、商人、学者荟萃长安。据有人粗略统计,长安一百万人口中,外国人约占百分之二。有外国游记说广州的外国人竟达十数万。

《职贡图》(局部)

请你说说唐朝时期对外交往的特点吗?

①对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家都有往来。②唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住。

③长安、洛阳、广州、扬州等地都有频繁的外贸活动。

④唐朝在世界上享有很高的声望,各国称中国人为“唐人”。

材料一:大唐国者,法式备定,珍国也, 常须达。

——《日本书纪》

材料二:隋唐对外交往活跃……唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住。

唐朝国力强盛,经济文化都处于当时世界领先地位,对各国产生了巨大的吸引力;

唐朝采取比较开放、宽容的对外政策给各国友好交流提供了机会。

唐朝对外交往繁盛的原因:

材料三:

唐朝对外交通发达,给各国友好往来提供了条件。

1.唐朝对外交往繁盛的原因

(1)唐朝国力强盛,经济文化都处于当时世界领先地位,对各国产生了巨大的吸引力;

(2)唐朝采取比较开放、宽容的对外政策给各国友好交流提供了机会。

(3)唐朝对外交通发达,给各国友好往来提供了条件。

2.今天的中国正处于改革开放,经济迅速发展的时期,唐朝的对外交往情况对我们有什么启示?

(1)我们必须有稳定的政治局面,坚持对外开放的政策

(2)提高自身素质,努力发展经济文化

(3)学习唐朝海纳百川的博大胸怀,在传播先进文化的同时,要善于吸取其精华,为己所用

课堂总结

第4课 唐朝的中外文化交流

一:遣唐使和鉴真东渡

1.遣唐使

(1)什么是遣唐使?

遣唐使就是日本政府派遣到唐朝进行交流的使团。由官员、医师、画师、乐师、译师、史师,各类工匠等组成。 遣唐使的文化交流活动,对日本的生产生活和社会发展产生了深远影响,是日本社会进步的使者。

随行的留学生,如阿倍仲麻吕(晁衡)与诗人李白﹑王维结下深厚友谊,归航受阻,留唐官至秘书监。

日本晁卿辞帝都,

征帆一片绕蓬壶。

明月不归沉碧海,

白云愁色满苍梧。

——李白《哭晁卿衡》

(2)日本派遣唐使来华的目的是什么呢?

(3)遣唐使特点:

学习中国的先进文化

东汉时期:日本就已经派遣使者往来中国。

隋代:日本先后4次遣使中国,称遣隋史。

唐代:630---838年,日本总共向唐朝派出使团19次,实际到达唐朝的有15次,其余4次要么受命未行,要么仅到达朝鲜半岛。人数为250人左右至500人不等。

次数多、规模大、素质高

1.学习唐朝制度

(3)唐文化对日本产生了哪些影响?

孝德天皇

645年日本孝德天皇宣布模仿中国建立年号,定年号为“大化”。并正式开始改革,史称“大化改新”。日本以唐朝律令制度为蓝本,参酌日本旧习,从经济到政治方面进行了改革,规定了中央集权的封建国家体制,完善了日本的统治制度,奠定了日本的国家发展方向,有非常积极的意义。

2.参照汉字,创制日本文字

日语的文字由汉字和假名两套符号组成,混合使用。假名有两种字体:平假名和片假名,各有73个。

平假名

片假名

平假名假借汉字的草书造成,用于日常书写和印刷;

片假名假借汉字楷书的偏旁冠盖造成,用于标记外来词、象声词以及特殊的词语。

床前明月光 疑われる上で霜

海上に明るい月が昇ります、

天の果てでも同じ時を共有しています

唐朝长安城

3.日本的都城平城京仿照唐朝长安城

日本平城京

随着律令制度的完善,与唐朝的交流也日趋频繁,大和朝廷深切感受到唐朝巨大的都城可以有效地显示国威,于是着手建造自己最初的大都城。日本奈良的平城京也是仿隋唐长安城建造而成。东西约4.2km,南北约4.7km,面积大约相当于长安城的四分之一。

唐朝建筑

日本建筑

4.唐文化对日本的社会风俗产生巨大影响

服饰

服饰

从413年倭王派出的使臣到东晋來看,是一副土人的打扮。一国之使光著脚,耳垂重环,手足都挂满金属环。身披布帛,下身也同样用布帛包裹著。没有鞋,没有服装基本形制,呈现的是一种未开化的状态。

奈良时代,中国唐代的服饰传入日本,首先在贵族中流行,被称为唐风贵族服。到平安时代,对唐风贵族服加以若干改造,如袖子、胴体变长,衣服的幅度变宽。为给人以美感,穿时紧紧贴在身上,有意识的显示出人的线条美。从此这种服装便固定为日本的和服。

唐代仕女

日本和服

服饰

茶道

斗茶

茶道

中国是茶文化的发源地,在向世界各地传播时较早地传入日本列岛。据《日吉神道密记》记载,公元805年,从中国留学归来的最澄带回了茶籽,种在了日吉神社的旁边,成为日本最古老的茶园。茶文化作为中日文化交流关系的纽带,一直起着重要作用。

日本收藏的唐紫檀木琵琶

生活用具

日本的和同开珎bǎo

(始铸于708年)

唐朝的开元通宝

(始铸于621年)

货币

日本和同开珎——日本奈良朝初始元明天皇和铜元年(708年,唐景龙二年)铸,为日本最早铸行的官钱,由此改变了历来谷帛交易的状况。形制仿唐开元通宝。

节日

日本的端午节主要成了儿童节,吃粽子及柏饼,插鲤鱼旗,有些富裕人家还会插武家之刀和旗,摆兜或五月人形(桃太郎或金太郎造形的娃娃),洗泡菖蒲避邪强身,所以在日本“端午之节句”又名“菖蒲之节句”。

(1)地位:在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人

物是鉴真

鉴真(688—763年),俗姓淳于,扬州人,14岁出家为僧,法号鉴真。他对佛经深有研究,戒律部分尤其精熟。晚年受日僧礼请,东渡扶桑,履险犯难,双目失明,终抵奈良。在传播佛教与盛唐文化上,有很大的历史功绩

2.鉴真东渡

鉴真六次东渡概况

1.未出海便夭折。遭诬告与海盗勾结,鉴真一行东渡的船只被官府查没。

2.被风浪所阻。突遇风暴,船被汹涌的波涛击破,不得不上岸。一个月后,鉴真一行又下海,再遭风浪,船触礁搁浅,被渔民救上岸。

3.东渡未能成行。因官府出面阻止。

4.未果。因弟子的好心阻拦。

5.遇台风,失败。在海上漂泊14天,到了海南岛。鉴真因暑热患眼疾,双目失明。

6.东渡成功753年,鉴真一行终于抵达今日本九州南部的鹿儿岛。

鉴真造舟备粮准备首次东渡

鉴真准备第六次东渡图

(3)影响:

在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献

鉴真准备东渡

鉴真手迹《请经书帖》被日本视为国宝

鉴真东渡影响

鉴真在第六次东渡之时,携带了王羲之的行书真迹一幅、王献之的行书真迹三幅,以及其他各种书法50卷。这对日本书道的形成起到了极大的促进作用。鉴真本人也是书法名家。

鉴真与书法

鉴真东渡影响

鉴真东渡,在携带的物品中有多种药材。鉴真曾为日本鉴定药物并为光明皇太后治过疑难病症。日本平安时代由丹波康赖编纂的《医心方》中,收录有鉴真的医方。日本江户时代的药袋上曾印有鉴真像。

鉴真与医药

麻黄

五味子

丹参

当归

地黄

黄芩

鉴真东渡影响

位于奈良市的唐招提寺是由中国唐代高僧鉴真和尚亲手兴建的,是日本佛教律宗的总寺院,这座具有中国盛唐建筑风格的建筑物被确定为日本国宝,最盛时曾有僧徒3000人。

鉴真与建筑

供奉在日本唐招提寺内的鉴真坐像

说一说:

他有哪些优秀品质值得学习

不畏艰难,持之以恒,终成大业的志向。

鉴真东渡

1.背景:新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化

2.概况:许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口首位

3.影响

新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引入了中国的医学、天文、历算等科技成就。朝鲜的音乐也传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且广泛流行于民间

二:唐与新罗的关系

语言

政治

仿效唐朝的政治制度改建自己的行政组织,采用科举制选拔官吏,以儒家经典作为考试内容。

教育科技

1.新罗设立国学,教授儒家经典。

2.采用唐朝的历法,新罗医学博士用《本草经》等中国医术教授学生。

生活习俗

6世纪和7世纪时,朝鲜半岛的新罗为了求佛法,向中国唐朝派遣了很多僧人,这些人在唐朝接触茶之后,回国时把茶和茶籽带回新罗。

茶

服饰

中韩交流第一人——崔致远

崔致远(857——?)12岁来唐求学,18岁中进士,在唐为官8年多,884年以唐使身份归国,被誉为韩国汉文学的开山鼻祖,有“东国儒宗”、“百世之师”的称誉。

玄奘(602年~664年),唐代著名高僧,法相宗创始人,被尊称为“三藏法师”,后世俗称“唐僧”,中国佛教三大翻译家之一。

玄奘为探究佛教各派学说分歧,于贞观元年一人西行,历经艰辛到达印度佛教中心那烂陀寺取真经。前后十七年学遍了当时的大小乘各种学说,共带回佛舍利150粒、佛像7尊、经论657部,并长期从事翻译佛经的工作。

三:玄奘西行

那烂陀寺

那烂陀寺,古代印度佛教的最高学府和学术中心,玄奘法师曾在此地留学

西天大雷音寺

天竺那烂陀寺

思 考:玄奘的重大贡献有哪些?

携带657部佛学经典返回长安,后居长安慈恩寺,专心译经、讲学。为中国佛教发展做出重大贡献。

又将其所见所闻写成《大唐西域记》一书。促进了中印文化交流。

慈恩寺大雁塔

《大唐西域记》共12卷,玄奘口述,其弟子辩机撰文。书中记述了玄奘西行亲历138个地区和国家的见闻与概况,成为研究中亚和印度半岛等地历史、地理的重要典籍。

《大唐西域记》书影

玄奘圆寂后先葬于今陕西省西安市东郊白鹿原上,后迁葬在陕西省长安县少陵原南原畔,并修寺建塔以作纪念。唐肃宗题塔额“兴教”二字,故名兴教寺。

兴教寺

玄奘墓塔

1.唐僧西天取经和玄奘西行有什么相同点?(从目的、作用等方面)

2.《西游记》中的唐僧和玄奘有什么不同?

学习历史应该注意

历史记载真实存在,小说可以大量虚构,要区别看待历史和影视作品,也不能把小说当历史。

下列文物出土于唐朝墓葬,这些文物反映出了什么?

反映出唐朝与阿拉伯地区、欧洲和非洲都有交往。

国家

大食

新罗

波斯

天竺

日本

百济

高丽

拂菻

狮子国

次数

37

26

26

25

13

8

7

7

3

主要外国使团来唐概况

史载有70多个国家和唐通使交好,各国使节、商人、学者荟萃长安。据有人粗略统计,长安一百万人口中,外国人约占百分之二。有外国游记说广州的外国人竟达十数万。

《职贡图》(局部)

请你说说唐朝时期对外交往的特点吗?

①对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家都有往来。②唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住。

③长安、洛阳、广州、扬州等地都有频繁的外贸活动。

④唐朝在世界上享有很高的声望,各国称中国人为“唐人”。

材料一:大唐国者,法式备定,珍国也, 常须达。

——《日本书纪》

材料二:隋唐对外交往活跃……唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住。

唐朝国力强盛,经济文化都处于当时世界领先地位,对各国产生了巨大的吸引力;

唐朝采取比较开放、宽容的对外政策给各国友好交流提供了机会。

唐朝对外交往繁盛的原因:

材料三:

唐朝对外交通发达,给各国友好往来提供了条件。

1.唐朝对外交往繁盛的原因

(1)唐朝国力强盛,经济文化都处于当时世界领先地位,对各国产生了巨大的吸引力;

(2)唐朝采取比较开放、宽容的对外政策给各国友好交流提供了机会。

(3)唐朝对外交通发达,给各国友好往来提供了条件。

2.今天的中国正处于改革开放,经济迅速发展的时期,唐朝的对外交往情况对我们有什么启示?

(1)我们必须有稳定的政治局面,坚持对外开放的政策

(2)提高自身素质,努力发展经济文化

(3)学习唐朝海纳百川的博大胸怀,在传播先进文化的同时,要善于吸取其精华,为己所用

课堂总结

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源