高中化学人教版(2019)第二章第三节《热像仪在化学实验中的应用-以分子间作用力的比较实验为例》说课稿

文档属性

| 名称 | 高中化学人教版(2019)第二章第三节《热像仪在化学实验中的应用-以分子间作用力的比较实验为例》说课稿 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 667.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-17 15:27:46 | ||

图片预览

文档简介

热像仪在化学实验中的应用

——分子间作用力的比较

一、使用教材

(一)教材分析

本节课选自人教版第二章第三节《分子结构与物质性质》,教材主要介绍分子的极性、分子间的作用力以及分子的手性三方面的内容。分子间作用力是物质的熔沸点、溶解度等性质,该节内容充分体现物质微观结构与化学性质之间的关系。学生在此之前已经学习了共价键、离子键等微粒间的相互作用知识,本节课通过学习分子间作用力完善微粒间相互作用的知识。同时本节课内容也为后面学习不同类型晶体熔沸点的比较内容做铺垫。

(二)课标分析

普通高中化学课程标准(2017年版)对本节课的要求是:认识分子间存在相互作用,知道范德华力和氢键是两种常见的分子间作用力。同时课程标准中也给出了学习活动建议:借助物质熔、沸点变化与范德华力的关系探究影响范德华力的因素;研究氢键对物质性质的影响。

二、实验器材

表1

实验仪器及药品

实验仪器

Flir

one红外热像仪

智能手机

50

mL

烧杯

实验药品

甲醇、乙醇、正丙醇、异丙醇、正丁醇、仲丁醇、异丁醇、叔丁醇

图1

红外热像仪

三、实验创新要点

(1)将分子间作用力这一抽象的不可测的概念转化为可测量的、学生可以通过数据和图像感知的温度变化,降低教学内容的抽象性;将分子间作用力与物质的熔沸点(挥发时温度的变化)建立联系,帮助学生建立微观结构与宏观性质之间的关系。

(2)借助热像仪测温,设计简单易操作的探究实验,直观、准确地将微观的分子间作用力的存在以及影响范德华力的因素逐一呈现,并结合实验设置层层推进的问题链,有效的推进教学。

(3)将热像仪应用于化学实验教学中,特别能够同时测量出一片或一个区域内各点的温度变化,操作简单快捷。

四、实验原理

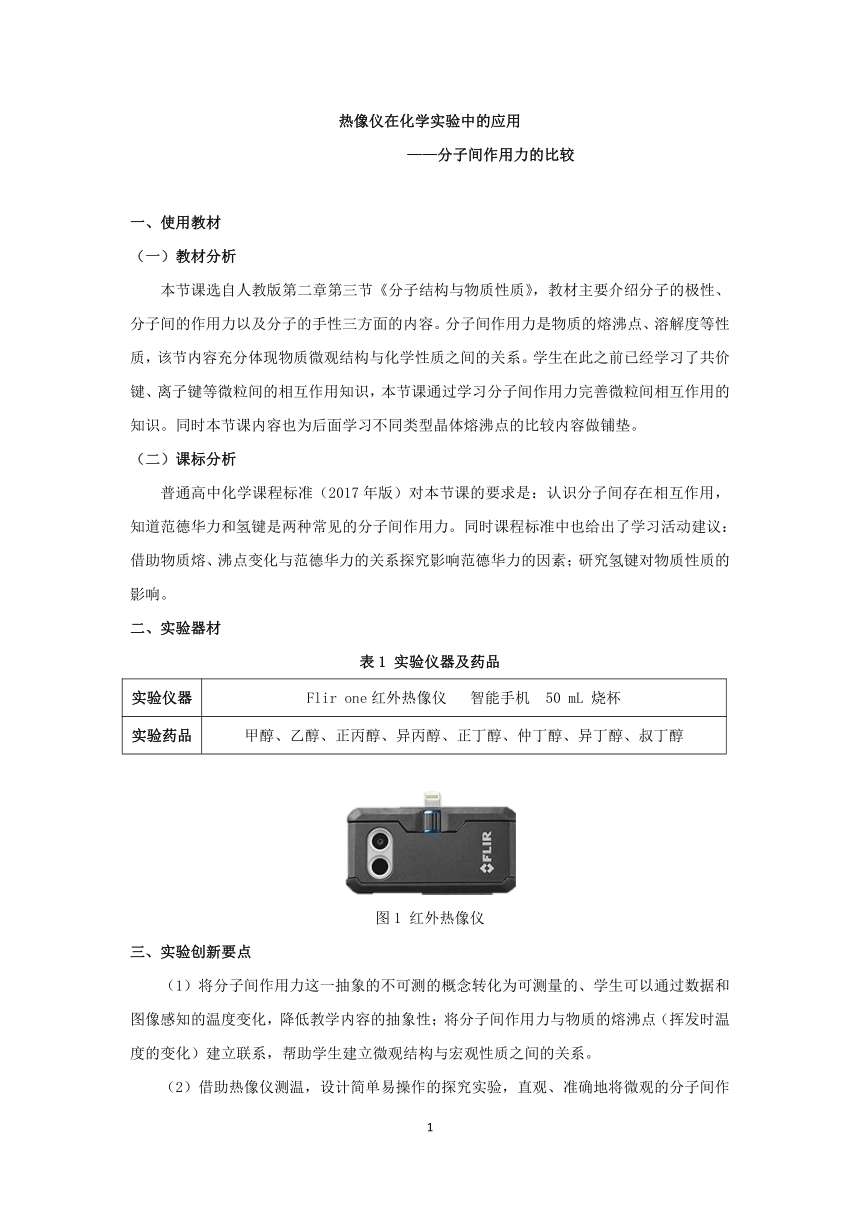

分子间作用力是一种微粒间的作用力,对物质的结构及其性质产生影响。分子间作用力与物质熔沸点的知识结构如图2所示。对于由分子构成的物质,分子间存在相互作用力,主要分为范德华力和氢键。一般情况,结构相似的物质,相对分子质量越大,范德华力越大;相对分子质量相同的物质分子的极性越大,范德华力也越大。分子间作用力越大,物质的熔沸点就越高。分子间若形成氢键,分子间作用力变大,物质熔沸点升高。液体挥发时由液态变为气态,分子间距离增大,克服了分子间作用力,吸收热量。分子间作用力越大,液体挥发的速度越慢,液体温度降低量的越小。

图2

知识结构图

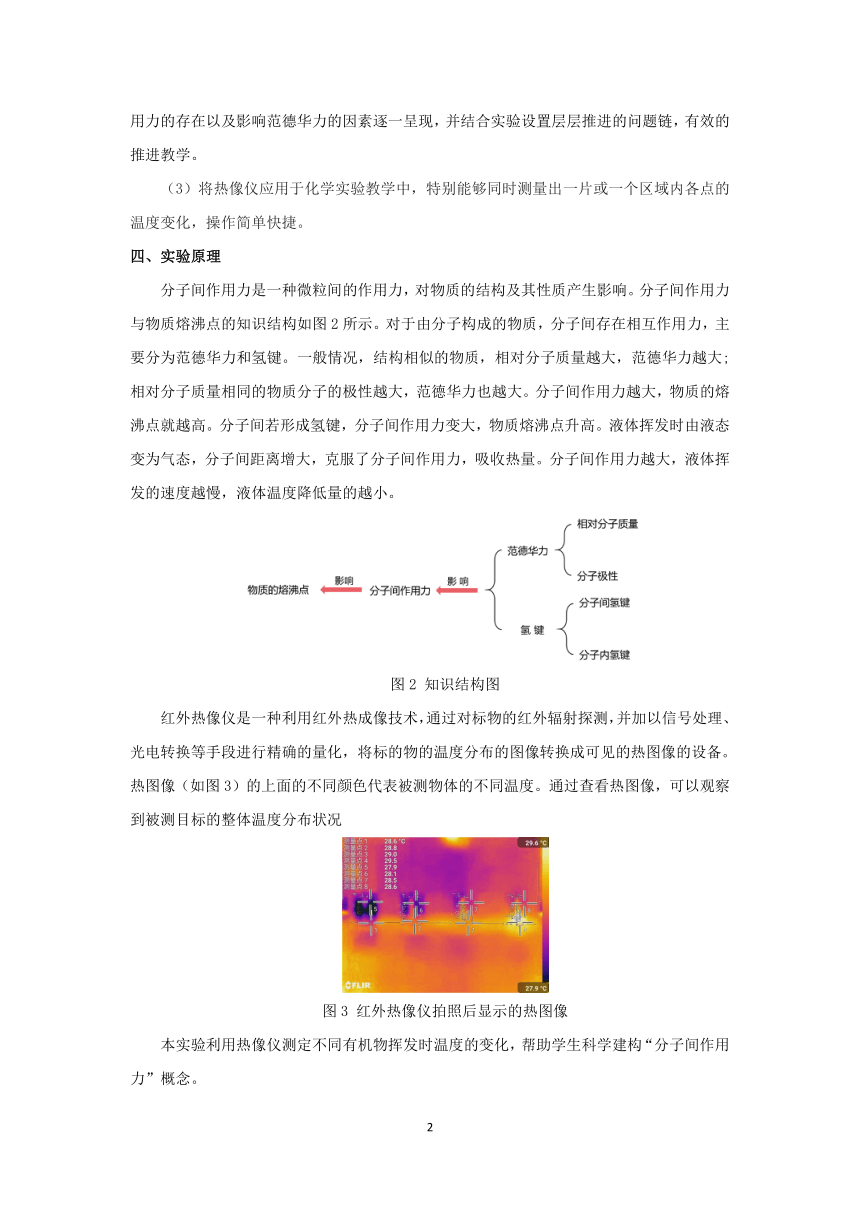

红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段进行精确的量化,将标的物的温度分布的图像转换成可见的热图像的设备。热图像(如图3)的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况

图3

红外热像仪拍照后显示的热图像

本实验利用热像仪测定不同有机物挥发时温度的变化,帮助学生科学建构“分子间作用力”概念。

五、实验教学目标

教学目标

(1)通过醇类物质挥发的实验,理解物质熔、沸点变化与分子间作用力的关系,并探究影响范德华力的因素。

(2)利用热像仪热成像原理,将微观发生的反应可视化,引导学生从宏观辨识现象,微观探究分析本质,提升宏观辨识与微观探析化学学科素养。

(3)通过多组实验结果的分析,建立并逐步完善熔沸点比较的模型,发展证据推理与模型认知等素养。

评价目标

(1)通过对实验结果的分析与解释,诊断并发展学生物质性质与微观结构之间关系认识水平(物质水平、微粒水平)。

(2)利用数字化实验仪器对分子间作用力大小比较,发展学生实验探究水平(孤立水平、系统水平)。

(3)通过建立物质熔沸点比较的模型,发展学生认识思路的结构化水平。(视角水平、内涵水平)。

六、实验教学内容

(1)分子间作用力与物质熔沸点

取10

mL乙醇于50

mL烧杯中,用热像仪对烧杯进行热成像拍照,分析烧杯内液体温度的变化以及烧杯内各区域温度的分布情况。

(2)影响范德华力的因素

①相对分子质量

分别取10

mL甲醇、乙醇、正丙醇、正丁醇于4个50

mL小烧杯中,用热像仪对烧杯同时进行热成像拍照,比较4个烧杯内液体温度的情况以及烧杯内蒸汽分布情况。

②分子极性

分别取10

mL正丁醇、仲丁醇、异丁醇、叔丁醇于4个50

mL小烧杯中,用热像仪对烧杯同时进行热成像拍照,比较4个烧杯内液体温度的情况以及烧杯内蒸汽分布情况。

(3)氢键对熔沸点的影响

分别取10

mL正丁醇、乙醚于2个50

mL小烧杯中,用热像仪对烧杯同时进行热成像拍照,比较2个烧杯内液体温度的情况以及烧杯内蒸汽分布情况。

七、实验教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

教学评一体化

导入新课

【导入新课】今天老师给大家展示一个神秘的相机,它不仅可以拍照,还可以在拍照同时,显示出图片中个位置的温度,我们一起来看看。【演示实验1】取10

mL乙醇于50

mL烧杯中,用热像仪对烧杯进行热成像拍照,分析烧杯内液体温度的变化以及烧杯内各区域温度的分布情况。【提问】由该实验你可以得出什么结论呢?

1.

观察实验现象烧杯内液体的温度降低,烧杯内液面上方有蒸汽,且温度比液体温度低。2.

微观解释实验现象液体挥发过程中,分子间间距增大,克服分子间的相互作用力,液体温度降低。3.

建立相关模型4.

符号表征C2H5OH(l)C2H5OH(g)

△H<0【回答】由分子构成的物质,物质的熔沸点与分子间作用力大小有关,分子间作用力越大,物质熔沸点越高。

通过对乙醇挥发时温度的变化实验的分析,建立分子间作用力于物质熔沸点之间的关系。通过对实验结果的分析与解释,诊断并发展学生物质性质与微观结构之间关系认识水平(物质水平、微粒水平)。

探索新知

【过渡】分子间作用力影响物质的熔沸点?如何比较物质分子间作用力的大小?分子间作用力受哪些因素的影响?【设问】根据所提供的药品,设计实验证明。【设问】根据该实验结果讨论影响范德华力的因素是什么?【过渡】对于相对分子质量相同的物质(如同有机物的同分异构体),熔沸点是否相同?【设问】根据所提供的药品,设计实验证明。【设问】根据该实验结果讨论影响范德华力的因素是什么?

【学生实验1】分别取10

mL甲醇、乙醇、正丙醇、正丁醇于4个50

mL小烧杯中,用热像仪对烧杯同时进行热成像拍照,比较4个烧杯内液体温度的情况以及烧杯内蒸汽分布情况。1.

观察实验现象经过相同时间,烧杯内液体的温度由正丁醇、正丙醇、乙醇、甲醇逐渐降低,且烧杯内液面上方蒸汽逐渐增多。2.

微观解释实验现象

经过相同时间,甲醇温度降低的最多,挥发速率最大,克服分子间作用力最小,因此甲醇、乙醇、正丙醇、正丁醇分子间作用力逐渐增大。3.

完善相关模型【学生实验2】分别取10

mL正丁醇、仲丁醇、异丁醇、叔丁醇于4个50

mL小烧杯中,用热像仪对烧杯同时进行热成像拍照,比较4个烧杯内液体温度的情况以及烧杯内蒸汽分布情况。1.

观察实验现象经过相同时间,烧杯内液体的温度由正丁醇、仲丁醇、异丁醇、叔丁醇逐渐降低,且烧杯内液面上方蒸汽逐渐增多。2.

微观解释实验现象

经过相同时间,叔丁醇温度降低的最多,挥发速率最大,克服分子间作用力最小,因此叔丁醇、异丁醇、仲丁醇、正丁醇分子间作用力逐渐增大。3.

完善相关模型

利用数字化实验仪器对分子间作用力大小比较,发展学生实验探究水平(孤立水平、系统水平)。通过建立物质熔沸点比较的模型,发展学生认识思路的结构化水平。(视角水平、内涵水平)。

探索新知

【过渡】对于正丁醇和乙醚官能团异构的,它们分子间作用力哪个大一些呢?【设问】设计实验证明你的结论。【讲述】分子间氢键以及分子内氢键

【学生实验3】分别取10

mL正丁醇、乙醚于2个50

mL小烧杯中,用热像仪对烧杯同时进行热成像拍照,比较2个烧杯内液体温度的情况以及烧杯内蒸汽分布情况。1.

观察实验现象经过相同时间,烧杯内液体的温度由乙醚较正丁醇温度降低较多,且烧杯内液面上方蒸汽也比正丁醇多。2.

微观解释实验现象

经过相同时间,乙醚温度降低的多,挥发速率大,克服分子间作用力最小,因此乙醚的分子间作用力小于正丁醇。3.

完善相关模型

通过多组实验结果的分析,建立并逐步完善熔沸点比较的模型,发展证据推理与模型认知等素养。

八、实验效果评价

(1)实验设计的创新化,在本节课的实验教学中,将红外热像仪引入化学实验中,使实验操作方便、简单、快捷。直观、准确且动态地将分子间作用力这一抽象的概念转化为可测量的温度变化,使微观变化可视化。整个过程中,学生利用仪器表征出的图像信息,宏观比较物质熔沸点,微观用分子间作用力分析,最终用符号表征,实验四重表征。将分子间作用力与物质的熔沸点(挥发时温度的变化)建立联系,帮助学生建立微观结构与宏观性质之间的关系。学生建构并不断完善分子间作用力与物质熔沸点判断的模型,将知识结构化。

(2)

借助热像仪测温,设计简单易操作的探究实验,直观、准确地将微观的分子间作用力的存在以及影响范德华力的因素逐一呈现,并结合实验设置层层推进的问题链,有效的推进教学,学生学习的积极性大大提高。

(3)课后有学习小组利用红外热像仪探究了钠与水、酸碱中和实验的温度变化,提高了学生学习的热情。

1

7

——分子间作用力的比较

一、使用教材

(一)教材分析

本节课选自人教版第二章第三节《分子结构与物质性质》,教材主要介绍分子的极性、分子间的作用力以及分子的手性三方面的内容。分子间作用力是物质的熔沸点、溶解度等性质,该节内容充分体现物质微观结构与化学性质之间的关系。学生在此之前已经学习了共价键、离子键等微粒间的相互作用知识,本节课通过学习分子间作用力完善微粒间相互作用的知识。同时本节课内容也为后面学习不同类型晶体熔沸点的比较内容做铺垫。

(二)课标分析

普通高中化学课程标准(2017年版)对本节课的要求是:认识分子间存在相互作用,知道范德华力和氢键是两种常见的分子间作用力。同时课程标准中也给出了学习活动建议:借助物质熔、沸点变化与范德华力的关系探究影响范德华力的因素;研究氢键对物质性质的影响。

二、实验器材

表1

实验仪器及药品

实验仪器

Flir

one红外热像仪

智能手机

50

mL

烧杯

实验药品

甲醇、乙醇、正丙醇、异丙醇、正丁醇、仲丁醇、异丁醇、叔丁醇

图1

红外热像仪

三、实验创新要点

(1)将分子间作用力这一抽象的不可测的概念转化为可测量的、学生可以通过数据和图像感知的温度变化,降低教学内容的抽象性;将分子间作用力与物质的熔沸点(挥发时温度的变化)建立联系,帮助学生建立微观结构与宏观性质之间的关系。

(2)借助热像仪测温,设计简单易操作的探究实验,直观、准确地将微观的分子间作用力的存在以及影响范德华力的因素逐一呈现,并结合实验设置层层推进的问题链,有效的推进教学。

(3)将热像仪应用于化学实验教学中,特别能够同时测量出一片或一个区域内各点的温度变化,操作简单快捷。

四、实验原理

分子间作用力是一种微粒间的作用力,对物质的结构及其性质产生影响。分子间作用力与物质熔沸点的知识结构如图2所示。对于由分子构成的物质,分子间存在相互作用力,主要分为范德华力和氢键。一般情况,结构相似的物质,相对分子质量越大,范德华力越大;相对分子质量相同的物质分子的极性越大,范德华力也越大。分子间作用力越大,物质的熔沸点就越高。分子间若形成氢键,分子间作用力变大,物质熔沸点升高。液体挥发时由液态变为气态,分子间距离增大,克服了分子间作用力,吸收热量。分子间作用力越大,液体挥发的速度越慢,液体温度降低量的越小。

图2

知识结构图

红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段进行精确的量化,将标的物的温度分布的图像转换成可见的热图像的设备。热图像(如图3)的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况

图3

红外热像仪拍照后显示的热图像

本实验利用热像仪测定不同有机物挥发时温度的变化,帮助学生科学建构“分子间作用力”概念。

五、实验教学目标

教学目标

(1)通过醇类物质挥发的实验,理解物质熔、沸点变化与分子间作用力的关系,并探究影响范德华力的因素。

(2)利用热像仪热成像原理,将微观发生的反应可视化,引导学生从宏观辨识现象,微观探究分析本质,提升宏观辨识与微观探析化学学科素养。

(3)通过多组实验结果的分析,建立并逐步完善熔沸点比较的模型,发展证据推理与模型认知等素养。

评价目标

(1)通过对实验结果的分析与解释,诊断并发展学生物质性质与微观结构之间关系认识水平(物质水平、微粒水平)。

(2)利用数字化实验仪器对分子间作用力大小比较,发展学生实验探究水平(孤立水平、系统水平)。

(3)通过建立物质熔沸点比较的模型,发展学生认识思路的结构化水平。(视角水平、内涵水平)。

六、实验教学内容

(1)分子间作用力与物质熔沸点

取10

mL乙醇于50

mL烧杯中,用热像仪对烧杯进行热成像拍照,分析烧杯内液体温度的变化以及烧杯内各区域温度的分布情况。

(2)影响范德华力的因素

①相对分子质量

分别取10

mL甲醇、乙醇、正丙醇、正丁醇于4个50

mL小烧杯中,用热像仪对烧杯同时进行热成像拍照,比较4个烧杯内液体温度的情况以及烧杯内蒸汽分布情况。

②分子极性

分别取10

mL正丁醇、仲丁醇、异丁醇、叔丁醇于4个50

mL小烧杯中,用热像仪对烧杯同时进行热成像拍照,比较4个烧杯内液体温度的情况以及烧杯内蒸汽分布情况。

(3)氢键对熔沸点的影响

分别取10

mL正丁醇、乙醚于2个50

mL小烧杯中,用热像仪对烧杯同时进行热成像拍照,比较2个烧杯内液体温度的情况以及烧杯内蒸汽分布情况。

七、实验教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

教学评一体化

导入新课

【导入新课】今天老师给大家展示一个神秘的相机,它不仅可以拍照,还可以在拍照同时,显示出图片中个位置的温度,我们一起来看看。【演示实验1】取10

mL乙醇于50

mL烧杯中,用热像仪对烧杯进行热成像拍照,分析烧杯内液体温度的变化以及烧杯内各区域温度的分布情况。【提问】由该实验你可以得出什么结论呢?

1.

观察实验现象烧杯内液体的温度降低,烧杯内液面上方有蒸汽,且温度比液体温度低。2.

微观解释实验现象液体挥发过程中,分子间间距增大,克服分子间的相互作用力,液体温度降低。3.

建立相关模型4.

符号表征C2H5OH(l)C2H5OH(g)

△H<0【回答】由分子构成的物质,物质的熔沸点与分子间作用力大小有关,分子间作用力越大,物质熔沸点越高。

通过对乙醇挥发时温度的变化实验的分析,建立分子间作用力于物质熔沸点之间的关系。通过对实验结果的分析与解释,诊断并发展学生物质性质与微观结构之间关系认识水平(物质水平、微粒水平)。

探索新知

【过渡】分子间作用力影响物质的熔沸点?如何比较物质分子间作用力的大小?分子间作用力受哪些因素的影响?【设问】根据所提供的药品,设计实验证明。【设问】根据该实验结果讨论影响范德华力的因素是什么?【过渡】对于相对分子质量相同的物质(如同有机物的同分异构体),熔沸点是否相同?【设问】根据所提供的药品,设计实验证明。【设问】根据该实验结果讨论影响范德华力的因素是什么?

【学生实验1】分别取10

mL甲醇、乙醇、正丙醇、正丁醇于4个50

mL小烧杯中,用热像仪对烧杯同时进行热成像拍照,比较4个烧杯内液体温度的情况以及烧杯内蒸汽分布情况。1.

观察实验现象经过相同时间,烧杯内液体的温度由正丁醇、正丙醇、乙醇、甲醇逐渐降低,且烧杯内液面上方蒸汽逐渐增多。2.

微观解释实验现象

经过相同时间,甲醇温度降低的最多,挥发速率最大,克服分子间作用力最小,因此甲醇、乙醇、正丙醇、正丁醇分子间作用力逐渐增大。3.

完善相关模型【学生实验2】分别取10

mL正丁醇、仲丁醇、异丁醇、叔丁醇于4个50

mL小烧杯中,用热像仪对烧杯同时进行热成像拍照,比较4个烧杯内液体温度的情况以及烧杯内蒸汽分布情况。1.

观察实验现象经过相同时间,烧杯内液体的温度由正丁醇、仲丁醇、异丁醇、叔丁醇逐渐降低,且烧杯内液面上方蒸汽逐渐增多。2.

微观解释实验现象

经过相同时间,叔丁醇温度降低的最多,挥发速率最大,克服分子间作用力最小,因此叔丁醇、异丁醇、仲丁醇、正丁醇分子间作用力逐渐增大。3.

完善相关模型

利用数字化实验仪器对分子间作用力大小比较,发展学生实验探究水平(孤立水平、系统水平)。通过建立物质熔沸点比较的模型,发展学生认识思路的结构化水平。(视角水平、内涵水平)。

探索新知

【过渡】对于正丁醇和乙醚官能团异构的,它们分子间作用力哪个大一些呢?【设问】设计实验证明你的结论。【讲述】分子间氢键以及分子内氢键

【学生实验3】分别取10

mL正丁醇、乙醚于2个50

mL小烧杯中,用热像仪对烧杯同时进行热成像拍照,比较2个烧杯内液体温度的情况以及烧杯内蒸汽分布情况。1.

观察实验现象经过相同时间,烧杯内液体的温度由乙醚较正丁醇温度降低较多,且烧杯内液面上方蒸汽也比正丁醇多。2.

微观解释实验现象

经过相同时间,乙醚温度降低的多,挥发速率大,克服分子间作用力最小,因此乙醚的分子间作用力小于正丁醇。3.

完善相关模型

通过多组实验结果的分析,建立并逐步完善熔沸点比较的模型,发展证据推理与模型认知等素养。

八、实验效果评价

(1)实验设计的创新化,在本节课的实验教学中,将红外热像仪引入化学实验中,使实验操作方便、简单、快捷。直观、准确且动态地将分子间作用力这一抽象的概念转化为可测量的温度变化,使微观变化可视化。整个过程中,学生利用仪器表征出的图像信息,宏观比较物质熔沸点,微观用分子间作用力分析,最终用符号表征,实验四重表征。将分子间作用力与物质的熔沸点(挥发时温度的变化)建立联系,帮助学生建立微观结构与宏观性质之间的关系。学生建构并不断完善分子间作用力与物质熔沸点判断的模型,将知识结构化。

(2)

借助热像仪测温,设计简单易操作的探究实验,直观、准确地将微观的分子间作用力的存在以及影响范德华力的因素逐一呈现,并结合实验设置层层推进的问题链,有效的推进教学,学生学习的积极性大大提高。

(3)课后有学习小组利用红外热像仪探究了钠与水、酸碱中和实验的温度变化,提高了学生学习的热情。

1

7