第19课清朝前期社会经济的发展 同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第19课清朝前期社会经济的发展 同步练习题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 291.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-17 11:18:44 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

初中历史人教部编版七年级下册第十九课清朝前期社会经济的发展练习题

一、单选题

清朝前期,农业生产得以发展的原因有()

①大力推行垦荒政策???

②重视兴修水利

③改进粮食种植技术???

④推广高产作物

A.

①③

B.

②④

C.

②③④

D.

①②③④

如下两幅图反映的清朝前期社会经济发展的特点是()

A.

农业生产恢复和发展

B.

人口数量显著增长

C.

手工业和商业发展

D.

城镇商品经济发展

《清顺治朝实录》载:“无主荒田,州县官给印信执照,开垦耕种,永准为业,耕至六年以后……方准征收钱粮。”这一措施(?

?

)

A.

阻碍了清初农业的发展

B.

导致清朝社会矛盾尖锐

C.

推动了清初经济的发展

D.

减轻全国农民徭役负担

皇宫御米“京西稻”因其早熟质佳、耐寒性强、适应性广,受到了达尔文的高度评价。它是由康熙皇帝亲自培育而成,被称为御稻。据此可知,清代(

?

?

)

A.

统治者重视农业

B.

推行垦荒政策

C.

粮食的产量极高

D.

科技水平先进

清朝初期的统治者认识到恢复经济的重要,为恢复和发展农业生产,他们大力推行( )

A.

发展对外贸易

B.

生产工具改革

C.

垦荒政策

D.

户籍改革

明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初统治者认为“国之大计”是( )

A.

恢复发展农业

B.

鼓励海外贸易

C.

重视发展商业

D.

大力发展手工业

江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大提高。当时的湖广地区成为新的商品粮基地,以致于出现了“湖广熟、天下足”的谚语。这一现象出现在( )

A.

隋唐时期

B.

清朝中期

C.

两宋时期

D.

明朝中期

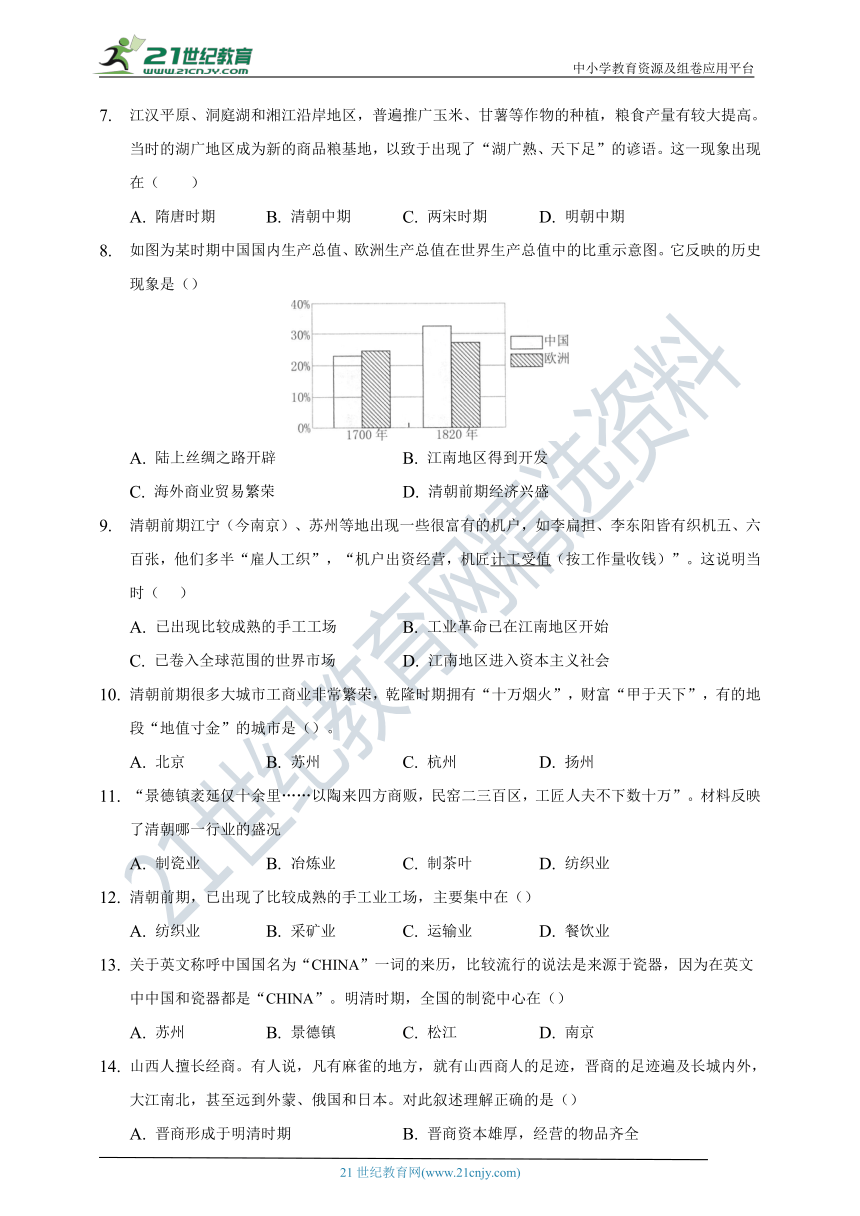

如图为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是()

A.

陆上丝绸之路开辟

B.

江南地区得到开发

C.

海外商业贸易繁荣

D.

清朝前期经济兴盛

清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五、六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”。这说明当时(???

)

A.

已出现比较成熟的手工工场

B.

工业革命已在江南地区开始

C.

已卷入全球范围的世界市场

D.

江南地区进入资本主义社会

清朝前期很多大城市工商业非常繁荣,乾隆时期拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”的城市是()。

A.

北京

B.

苏州

C.

杭州

D.

扬州

“景德镇袤延仅十余里……以陶来四方商贩,民窑二三百区,工匠人夫不下数十万”。材料反映了清朝哪一行业的盛况

A.

制瓷业

B.

冶炼业

C.

制茶叶

D.

纺织业

清朝前期,已出现了比较成熟的手工业工场,主要集中在()

A.

纺织业

B.

采矿业

C.

运输业

D.

餐饮业

关于英文称呼中国国名为“CHINA”一词的来历,比较流行的说法是来源于瓷器,因为在英文中中国和瓷器都是“CHINA”。明清时期,全国的制瓷中心在()

A.

苏州

B.

景德镇

C.

松江

D.

南京

山西人擅长经商。有人说,凡有麻雀的地方,就有山西商人的足迹,晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本。对此叙述理解正确的是()

A.

晋商形成于明清时期

B.

晋商资本雄厚,经营的物品齐全

C.

晋商经商范围远至海外

D.

晋商精神是开拓创业、讲究诚信

苏州城外黄家巷,在明代“尚系近城旷地,烟户甚稀”,到了清代前期,“生齿(人口)日繁,人物殷富,闾阎(泛指门户、人家)且千,鳞次栉比”,“千里之商贾,骈肩辐辏(人多拥挤)”。产生这一变化的原因是(???

)

A.

对外贸易繁荣,社会财富增加

B.

商品经济发展带动市镇繁荣

C.

政府鼓励垦荒,城郊得到开发

D.

农业生产发展推动人口增长

电视剧《乔家大院》从一个侧面反映了古代中国商业的繁盛,也反映了当时我国著名商帮的实力。明清时期,社会上有“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右”之说,“新安”和“山右”所指的商帮分别是( )

A.

宁绍商人和晋商

B.

闽商和晋商

C.

徽商和晋商

D.

闽商和徽商

清朝前期统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展、国力强盛、社会安定,人口数量随之大幅增长。清朝全国人口达3亿,占当时世界总人口的1/3是在()

A.

顺治年间

B.

康熙年间

C.

雍正末年

D.

乾隆末年

以下是清朝前期人均占有耕地情况简表。清朝前期耕地面积不断增加,与表中的趋势产生矛盾的主要原因是( )

清朝年号

年代

人均耕地(亩)

康熙二十年

1673

27.92

乾隆十八年

1753

6.89

乾隆三十一年

1766

3.56

A.

社会经济的迅猛发展

B.

耕地面积大量减少

C.

人口数量急剧增加

D.

土地兼并日趋严重

二、材料解析题

阅读材料,

完成下列要求。

材料一?

?

清朝康、雍、乾长达一个多世纪中

,

社会总体稳定,

清政府取消了人头税,

根据耕地面积确定税额,

减轻了下层百姓负担。农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制。玉米、甘薯等耐寒、耐旱、高产作物不断推广,

人们将林木覆盖的山地和草原广为开垦。人口从清初的1.8亿增加到鸦片战争前夕的4亿之众。

——摘编自李龙潜《明清经济史》

材料二?

?

乾隆、嘉庆年间

(1736年—1820年),南京城绸、绒各类织机多达三万台左右,

至道光年间(1821年—1850年),城内仅缎机就达三万台以上,

纱、绸、绒、绫织机不在此数。此类手工业基本是以个体家庭或小作坊为主,它的发展又推动着城市商业走向繁荣。

——摘编自陈忠平《明清时期南京城市的发展与演变》

(1)

根据材料一并结合所学知识,

说明清中期人口膨胀的原因。

(2)

根据材料二,

概括清朝时期南京丝织业生产的主要特点。

阅读材料,

探究问题。

材料一?

?

清代山东植棉进一步发展

,植棉州县增至90余个;山东烟草种植始于清初“不数年而乡村遍植”。清代中叶,

山东至少已有三十余州县推广了蕃薯种植。

——《明清时期山东经济》

材料二?

?

清中叶前后

,山东较重要的商业城镇至少有十余个,如运河沿线的临清、济宁内陆地区则有周村、博山等等

(1)

结合材料和所学知识分析,

清代不业的种植结构发生了什么变化?

(2)结合材料二和所学知识分析,明清工商业的哪些新特点?

发展经济是事关国计民生的重要问题。阅读材料,回答问题。

材料一:朝廷在故都时,实仰东南财赋,而吴中又为东南之根柢(根基),语曰:“苏湖熟,天下足。”

——摘选自《陆游集》

(1)“故都”是指哪里?“苏湖熟,天下足”反映了怎样的经济现象?

材料二:北宋政府把种植方法印成榜文广为张贴,将占城稻推广到江淮两浙地区……两宋时期,中原军民英勇抗击契丹、女真等少数民族南侵,使南方地区长期处于相对和平的环境,南方经济迅速发展起来。

——改编自《两宋时期江南经济发展概况》

(2)根据材料二,分析材料一中的经济现象产生的原因。

材料三:蚕事乍毕丝事起,乡农卖丝争赴市。市中人塞不得行,千声万语聋人耳……今年买经(织物上的轻纱)更陆续,农人纺经十之六,遂使家家置纺车,无复有心种菽粟(泛指粮食)。

——摘选自《南浔丝行市》

(3)结合材料三,说说明清时期经济有了怎样进一步的发展。

答案和解析

1.【答案】D

【解答】

①②③④.清朝前期,农业生产得以发展的原因有①大力推行垦荒政策②重视兴修水利③改进粮食种植技术④推广高产作物,题目给出的四项内容都是正确的。清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。清朝前期,耕地面积不断扩大,大片荒芜的土地得到开垦。到乾隆末年,全国耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩。对黄河、淮河等大河以及大运河进行治理,还组织人力修建了许多堤坝、渠堰、海塘。改进新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,使粮食生产有了大幅度的提高。经济作物的种植也有了较大的发展,品种增加,棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材、以及花卉、水果等作物的种植面积不断扩大,故①②③④正确。

故选D。

2.【答案】A

【解答】

A.分析图片可知,体现了清初统治者重视农业,大力推行垦荒政策,促进了经济发展,故A符合题意。

???????BCD.人口增加、手工业和商业发展在图片未体现,故排除BCD。

故选A。

3.【答案】C

【解答】

C.清朝初期,政府鼓励农民垦荒,给他们发土地凭证和执照,并且前6年不征农业税。这推动了清初经济的发展,故C正确。

AB.两项所述与题干主旨相悖,故AB错误。

D.本题与徭役无关,故D错误。

故选C。

4.【答案】A

【解答】

A.“皇宫御米‘京西稻’?……它是由康熙皇帝亲自培育而成”表明京西稻的出现于康熙帝有直接关联,实质上说明了统治者对于农业的重视,故A正确。

BCD.三项所述题干无体现。

???????故选A。

5.【答案】C

【解答】

C.明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。故C符合题意。

AD.题干无体现。故AD不符合题意。

???????B.本项所述与题干主旨无关。故B错误。

故选C。

6.【答案】A

【解答】

A.明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。故A符合题意。

BCD.三项所述题干均无体现。

故选A。

7.【答案】B

【解答】

B.到了清朝中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯、等作物的种植,粮食产量有了大幅度的提高。当时的湖广地区成为新的商品粮基地,以至于出现了“湖广熟,天下足”的谚语,故B符合题意。

ACD.三项所述均不符合题干主旨。

故选B。

8.【答案】D

【解答】

D.据题干关键信息“1700”“1820”并结合所学知识可知,它反映的历史现象是清朝经济兴盛。1636年皇太极建立清朝,1644年清军入关,逐步建立起对全国的统治。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力强盛,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界人口的三分之一。清朝前期,耕地面积不断扩大。到乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩,这一时期,中国国内生产总值比欧洲生产总值总合还要多,这表明了清朝经济兴盛。故D正确。

ABC.三项分别出现在汉代、魏晋与宋元时期。均不是在“1700~1820年”时间,排除ABC。

故选D。

9.【答案】A

【解答】

A.明朝中后期以后,随着商品经济的发展,苏州、松江等地的纺织业中,出现了许多以生产商品为目的的机户。“机户出资,机工出力”,机户是早期的资本家,机工是早期的资本家,机工是早期的雇佣工人,机户和机工两者之间是雇佣和被雇佣的关系。他们之间这种雇佣与被雇佣的关系,是一种资本主义性质的生产关系。这种生产关系大大提高了生产效率和劳动者的生产积极性。清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五、六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出(资)经营机匠计工受值”。这说明当时已出现比较成熟的的手工工场。故A符合题意。?BCD.三项说法错误,故排除。

故选A。

10.【答案】B

【解答】

B.依据所学知识可知,清朝前期,乾隆时期的苏州据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”,B项符合题意。

ACD三项的地点不符合题意,排除。

故选B。?

11.【答案】A

【解答】

A.依据“景德镇袤延仅十余里……以陶来四方商贩,民窑二三百区,工匠人夫不下数十万”可知,反映的是景德镇多“民”营制瓷手工业,说明景德镇民营制瓷手工业较发达,故A项正确。

BCD.三项所述均与“景德镇袤延仅十余里……以陶来四方商贩”不符。?故选A。

12.【答案】A

13.【答案】B

【解答】

B.明清时期景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷,造型多样,色彩艳丽,花纹优美,畅销海内外,故B正确。

A.苏州是明代的丝织业中心,故A错误。

C.松江的棉纺织业发达,故C错误。

D.南京丝织业发达,故D错误。

故选B。

14.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查晋商,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

C.有人说,“凡是有麻雀的地方,就有山西商人的足迹,晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本”。这说明晋商经商范围广,远至海外。题干材料强调了“晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本”,故C正确。ABD均与题干无关。故选C。

15.【答案】B

【解答】

B.清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。由此可知,产生题干变化的原因是商品经济发展带动市镇繁荣,故B符合题意。

AC.对外贸易、政府鼓励垦荒在题干未体现,故排除AC。

D.该项不是题干主旨信息,故排除D。故选B。

16.【答案】C

【解答】

C.关键是抓住“明清时期”“商帮”,由此可知明清时期出现了地域性的商人群体,其中人数最多、实力最强的是徽商和晋商。题干中的江南新安在安徽,江北山右指山西。故明清时期“新安”和“山右”所指的商帮分别是徽商和晋商。故C正确。

ABD.“宁绍商人”“闽商”题干无体现。故ABD错误。

故选C。

17.【答案】D

【解答】

清朝前期的统治者采取了一系列恢复经济的措施,使经济发展,社会稳定,人口的数量有了很大增长。到康熙时,人口数量达到了1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界人口的三分之一。

???????故选D。

18.【答案】C

【解答】

C.题目给出的表格数据表明清朝前期耕地面积不断增加,与表中的趋势产生矛盾的主要原因是人口数量急剧增加。清朝前期统治者采取了一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3.人口的快速增长,也带来了许多问题。有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出,随之而来的是进一步开荒垦地,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降。庞大的人口也造成伤害压力,影响了经济的持续发展。故C正确。

A.“迅猛发展”的表述不符合史实。故A错误。

B.本项所述是对于表格信息误读,且不符合史实。故B错误。

D.依据题干信息不足以得出本项结论。故D错误。

故选C。

19.【答案】(1)原因;统一与稳定;耕地面积增加;精耕细作;高产作物的推广;税收制度的变革。

???????(2)发展迅速,规模不断扩大;以个体家庭或小作坊为单位进行生产。

20.【答案】(1)经济作物、高产作物广泛种植。

???????(2)商业城镇兴起。

21.【答案】(1)开封。南宋时期,完成了经济重心的南移。

(2)政府的重视;南方相对比较安定。

(3)①“乡农卖丝争赴市”或“市中人塞不得行”,说明商业很发达(或市镇经济繁荣);②“家家置纺车”,反映了手工业繁荣。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

初中历史人教部编版七年级下册第十九课清朝前期社会经济的发展练习题

一、单选题

清朝前期,农业生产得以发展的原因有()

①大力推行垦荒政策???

②重视兴修水利

③改进粮食种植技术???

④推广高产作物

A.

①③

B.

②④

C.

②③④

D.

①②③④

如下两幅图反映的清朝前期社会经济发展的特点是()

A.

农业生产恢复和发展

B.

人口数量显著增长

C.

手工业和商业发展

D.

城镇商品经济发展

《清顺治朝实录》载:“无主荒田,州县官给印信执照,开垦耕种,永准为业,耕至六年以后……方准征收钱粮。”这一措施(?

?

)

A.

阻碍了清初农业的发展

B.

导致清朝社会矛盾尖锐

C.

推动了清初经济的发展

D.

减轻全国农民徭役负担

皇宫御米“京西稻”因其早熟质佳、耐寒性强、适应性广,受到了达尔文的高度评价。它是由康熙皇帝亲自培育而成,被称为御稻。据此可知,清代(

?

?

)

A.

统治者重视农业

B.

推行垦荒政策

C.

粮食的产量极高

D.

科技水平先进

清朝初期的统治者认识到恢复经济的重要,为恢复和发展农业生产,他们大力推行( )

A.

发展对外贸易

B.

生产工具改革

C.

垦荒政策

D.

户籍改革

明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初统治者认为“国之大计”是( )

A.

恢复发展农业

B.

鼓励海外贸易

C.

重视发展商业

D.

大力发展手工业

江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大提高。当时的湖广地区成为新的商品粮基地,以致于出现了“湖广熟、天下足”的谚语。这一现象出现在( )

A.

隋唐时期

B.

清朝中期

C.

两宋时期

D.

明朝中期

如图为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是()

A.

陆上丝绸之路开辟

B.

江南地区得到开发

C.

海外商业贸易繁荣

D.

清朝前期经济兴盛

清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五、六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”。这说明当时(???

)

A.

已出现比较成熟的手工工场

B.

工业革命已在江南地区开始

C.

已卷入全球范围的世界市场

D.

江南地区进入资本主义社会

清朝前期很多大城市工商业非常繁荣,乾隆时期拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”的城市是()。

A.

北京

B.

苏州

C.

杭州

D.

扬州

“景德镇袤延仅十余里……以陶来四方商贩,民窑二三百区,工匠人夫不下数十万”。材料反映了清朝哪一行业的盛况

A.

制瓷业

B.

冶炼业

C.

制茶叶

D.

纺织业

清朝前期,已出现了比较成熟的手工业工场,主要集中在()

A.

纺织业

B.

采矿业

C.

运输业

D.

餐饮业

关于英文称呼中国国名为“CHINA”一词的来历,比较流行的说法是来源于瓷器,因为在英文中中国和瓷器都是“CHINA”。明清时期,全国的制瓷中心在()

A.

苏州

B.

景德镇

C.

松江

D.

南京

山西人擅长经商。有人说,凡有麻雀的地方,就有山西商人的足迹,晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本。对此叙述理解正确的是()

A.

晋商形成于明清时期

B.

晋商资本雄厚,经营的物品齐全

C.

晋商经商范围远至海外

D.

晋商精神是开拓创业、讲究诚信

苏州城外黄家巷,在明代“尚系近城旷地,烟户甚稀”,到了清代前期,“生齿(人口)日繁,人物殷富,闾阎(泛指门户、人家)且千,鳞次栉比”,“千里之商贾,骈肩辐辏(人多拥挤)”。产生这一变化的原因是(???

)

A.

对外贸易繁荣,社会财富增加

B.

商品经济发展带动市镇繁荣

C.

政府鼓励垦荒,城郊得到开发

D.

农业生产发展推动人口增长

电视剧《乔家大院》从一个侧面反映了古代中国商业的繁盛,也反映了当时我国著名商帮的实力。明清时期,社会上有“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右”之说,“新安”和“山右”所指的商帮分别是( )

A.

宁绍商人和晋商

B.

闽商和晋商

C.

徽商和晋商

D.

闽商和徽商

清朝前期统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展、国力强盛、社会安定,人口数量随之大幅增长。清朝全国人口达3亿,占当时世界总人口的1/3是在()

A.

顺治年间

B.

康熙年间

C.

雍正末年

D.

乾隆末年

以下是清朝前期人均占有耕地情况简表。清朝前期耕地面积不断增加,与表中的趋势产生矛盾的主要原因是( )

清朝年号

年代

人均耕地(亩)

康熙二十年

1673

27.92

乾隆十八年

1753

6.89

乾隆三十一年

1766

3.56

A.

社会经济的迅猛发展

B.

耕地面积大量减少

C.

人口数量急剧增加

D.

土地兼并日趋严重

二、材料解析题

阅读材料,

完成下列要求。

材料一?

?

清朝康、雍、乾长达一个多世纪中

,

社会总体稳定,

清政府取消了人头税,

根据耕地面积确定税额,

减轻了下层百姓负担。农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制。玉米、甘薯等耐寒、耐旱、高产作物不断推广,

人们将林木覆盖的山地和草原广为开垦。人口从清初的1.8亿增加到鸦片战争前夕的4亿之众。

——摘编自李龙潜《明清经济史》

材料二?

?

乾隆、嘉庆年间

(1736年—1820年),南京城绸、绒各类织机多达三万台左右,

至道光年间(1821年—1850年),城内仅缎机就达三万台以上,

纱、绸、绒、绫织机不在此数。此类手工业基本是以个体家庭或小作坊为主,它的发展又推动着城市商业走向繁荣。

——摘编自陈忠平《明清时期南京城市的发展与演变》

(1)

根据材料一并结合所学知识,

说明清中期人口膨胀的原因。

(2)

根据材料二,

概括清朝时期南京丝织业生产的主要特点。

阅读材料,

探究问题。

材料一?

?

清代山东植棉进一步发展

,植棉州县增至90余个;山东烟草种植始于清初“不数年而乡村遍植”。清代中叶,

山东至少已有三十余州县推广了蕃薯种植。

——《明清时期山东经济》

材料二?

?

清中叶前后

,山东较重要的商业城镇至少有十余个,如运河沿线的临清、济宁内陆地区则有周村、博山等等

(1)

结合材料和所学知识分析,

清代不业的种植结构发生了什么变化?

(2)结合材料二和所学知识分析,明清工商业的哪些新特点?

发展经济是事关国计民生的重要问题。阅读材料,回答问题。

材料一:朝廷在故都时,实仰东南财赋,而吴中又为东南之根柢(根基),语曰:“苏湖熟,天下足。”

——摘选自《陆游集》

(1)“故都”是指哪里?“苏湖熟,天下足”反映了怎样的经济现象?

材料二:北宋政府把种植方法印成榜文广为张贴,将占城稻推广到江淮两浙地区……两宋时期,中原军民英勇抗击契丹、女真等少数民族南侵,使南方地区长期处于相对和平的环境,南方经济迅速发展起来。

——改编自《两宋时期江南经济发展概况》

(2)根据材料二,分析材料一中的经济现象产生的原因。

材料三:蚕事乍毕丝事起,乡农卖丝争赴市。市中人塞不得行,千声万语聋人耳……今年买经(织物上的轻纱)更陆续,农人纺经十之六,遂使家家置纺车,无复有心种菽粟(泛指粮食)。

——摘选自《南浔丝行市》

(3)结合材料三,说说明清时期经济有了怎样进一步的发展。

答案和解析

1.【答案】D

【解答】

①②③④.清朝前期,农业生产得以发展的原因有①大力推行垦荒政策②重视兴修水利③改进粮食种植技术④推广高产作物,题目给出的四项内容都是正确的。清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。清朝前期,耕地面积不断扩大,大片荒芜的土地得到开垦。到乾隆末年,全国耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩。对黄河、淮河等大河以及大运河进行治理,还组织人力修建了许多堤坝、渠堰、海塘。改进新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,使粮食生产有了大幅度的提高。经济作物的种植也有了较大的发展,品种增加,棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材、以及花卉、水果等作物的种植面积不断扩大,故①②③④正确。

故选D。

2.【答案】A

【解答】

A.分析图片可知,体现了清初统治者重视农业,大力推行垦荒政策,促进了经济发展,故A符合题意。

???????BCD.人口增加、手工业和商业发展在图片未体现,故排除BCD。

故选A。

3.【答案】C

【解答】

C.清朝初期,政府鼓励农民垦荒,给他们发土地凭证和执照,并且前6年不征农业税。这推动了清初经济的发展,故C正确。

AB.两项所述与题干主旨相悖,故AB错误。

D.本题与徭役无关,故D错误。

故选C。

4.【答案】A

【解答】

A.“皇宫御米‘京西稻’?……它是由康熙皇帝亲自培育而成”表明京西稻的出现于康熙帝有直接关联,实质上说明了统治者对于农业的重视,故A正确。

BCD.三项所述题干无体现。

???????故选A。

5.【答案】C

【解答】

C.明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。故C符合题意。

AD.题干无体现。故AD不符合题意。

???????B.本项所述与题干主旨无关。故B错误。

故选C。

6.【答案】A

【解答】

A.明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。故A符合题意。

BCD.三项所述题干均无体现。

故选A。

7.【答案】B

【解答】

B.到了清朝中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯、等作物的种植,粮食产量有了大幅度的提高。当时的湖广地区成为新的商品粮基地,以至于出现了“湖广熟,天下足”的谚语,故B符合题意。

ACD.三项所述均不符合题干主旨。

故选B。

8.【答案】D

【解答】

D.据题干关键信息“1700”“1820”并结合所学知识可知,它反映的历史现象是清朝经济兴盛。1636年皇太极建立清朝,1644年清军入关,逐步建立起对全国的统治。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力强盛,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界人口的三分之一。清朝前期,耕地面积不断扩大。到乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩,这一时期,中国国内生产总值比欧洲生产总值总合还要多,这表明了清朝经济兴盛。故D正确。

ABC.三项分别出现在汉代、魏晋与宋元时期。均不是在“1700~1820年”时间,排除ABC。

故选D。

9.【答案】A

【解答】

A.明朝中后期以后,随着商品经济的发展,苏州、松江等地的纺织业中,出现了许多以生产商品为目的的机户。“机户出资,机工出力”,机户是早期的资本家,机工是早期的资本家,机工是早期的雇佣工人,机户和机工两者之间是雇佣和被雇佣的关系。他们之间这种雇佣与被雇佣的关系,是一种资本主义性质的生产关系。这种生产关系大大提高了生产效率和劳动者的生产积极性。清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五、六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出(资)经营机匠计工受值”。这说明当时已出现比较成熟的的手工工场。故A符合题意。?BCD.三项说法错误,故排除。

故选A。

10.【答案】B

【解答】

B.依据所学知识可知,清朝前期,乾隆时期的苏州据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”,B项符合题意。

ACD三项的地点不符合题意,排除。

故选B。?

11.【答案】A

【解答】

A.依据“景德镇袤延仅十余里……以陶来四方商贩,民窑二三百区,工匠人夫不下数十万”可知,反映的是景德镇多“民”营制瓷手工业,说明景德镇民营制瓷手工业较发达,故A项正确。

BCD.三项所述均与“景德镇袤延仅十余里……以陶来四方商贩”不符。?故选A。

12.【答案】A

13.【答案】B

【解答】

B.明清时期景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷,造型多样,色彩艳丽,花纹优美,畅销海内外,故B正确。

A.苏州是明代的丝织业中心,故A错误。

C.松江的棉纺织业发达,故C错误。

D.南京丝织业发达,故D错误。

故选B。

14.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查晋商,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

C.有人说,“凡是有麻雀的地方,就有山西商人的足迹,晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本”。这说明晋商经商范围广,远至海外。题干材料强调了“晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本”,故C正确。ABD均与题干无关。故选C。

15.【答案】B

【解答】

B.清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。由此可知,产生题干变化的原因是商品经济发展带动市镇繁荣,故B符合题意。

AC.对外贸易、政府鼓励垦荒在题干未体现,故排除AC。

D.该项不是题干主旨信息,故排除D。故选B。

16.【答案】C

【解答】

C.关键是抓住“明清时期”“商帮”,由此可知明清时期出现了地域性的商人群体,其中人数最多、实力最强的是徽商和晋商。题干中的江南新安在安徽,江北山右指山西。故明清时期“新安”和“山右”所指的商帮分别是徽商和晋商。故C正确。

ABD.“宁绍商人”“闽商”题干无体现。故ABD错误。

故选C。

17.【答案】D

【解答】

清朝前期的统治者采取了一系列恢复经济的措施,使经济发展,社会稳定,人口的数量有了很大增长。到康熙时,人口数量达到了1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界人口的三分之一。

???????故选D。

18.【答案】C

【解答】

C.题目给出的表格数据表明清朝前期耕地面积不断增加,与表中的趋势产生矛盾的主要原因是人口数量急剧增加。清朝前期统治者采取了一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3.人口的快速增长,也带来了许多问题。有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出,随之而来的是进一步开荒垦地,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降。庞大的人口也造成伤害压力,影响了经济的持续发展。故C正确。

A.“迅猛发展”的表述不符合史实。故A错误。

B.本项所述是对于表格信息误读,且不符合史实。故B错误。

D.依据题干信息不足以得出本项结论。故D错误。

故选C。

19.【答案】(1)原因;统一与稳定;耕地面积增加;精耕细作;高产作物的推广;税收制度的变革。

???????(2)发展迅速,规模不断扩大;以个体家庭或小作坊为单位进行生产。

20.【答案】(1)经济作物、高产作物广泛种植。

???????(2)商业城镇兴起。

21.【答案】(1)开封。南宋时期,完成了经济重心的南移。

(2)政府的重视;南方相对比较安定。

(3)①“乡农卖丝争赴市”或“市中人塞不得行”,说明商业很发达(或市镇经济繁荣);②“家家置纺车”,反映了手工业繁荣。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源