2020-2021学年中外历史纲要(下)第10课 影响世界的工业革命(导学案)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年中外历史纲要(下)第10课 影响世界的工业革命(导学案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 47.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-18 14:43:48 | ||

图片预览

文档简介

第10课 影响世界的工业革命

一、学习目标

【课程标准】

通过了解工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变化,理解工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会生活的深远影响。

【教学重难点】

重点:工业革命对资本主义世界体系的形成及人类社会生活的深远影响。

难点:工业革命对资本主义世界体系的形成及人类社会生活的深远影响。

二、自主学习

(一)、工业革命的背景

1.概念:工业革命是由一系列技术变革引起的从手工劳动转向 的重大飞跃。

2.国家:英国

3.条件:(1)政治环境:英国“ ”后,国内政局稳定,政府积极鼓励经济发展。

(2)市场条件:英国 资本主义发展迅速,为工业发展提供了充裕的农产品、自有劳动力和国内市场。

(3)海外条件:通过殖民扩张,促进了资本原始积累,获得了大量廉价原材料和广阔的海外市场。

(4)技术条件: 细致、生产工具日趋专门化,工人生产技术日益纯熟,为技术改革和机器发明提供了条件。

(5)科技推动:17世纪中期,英国已经成为欧洲科学技术中心之一, 为工业革命奠定基础。

4.原因:随着国内外市场的扩大和需求的增长,手工生产的产品已不能满足需要,提高生产力成为当务之急。

、工业革命的进程

1.时间:18世纪60年代至20世纪初,先后发生了第一次工业革命和第二次工业革命。

2.第一次工业革命:

(1)部门:工业革命始于 。

(2)原因:棉纺织品的市场需求刺激了棉纺织业的发展,催生了新的技术发明。

(3)发明:

①技术革新:出现了“飞梭”、“珍妮纺纱机”、水力纺纱机、骡机、水力织布机等一系列发明创造。

②动力革新:1785年,瓦特改进蒸汽机。(主要标志)

③交通工具:19世纪初,汽船、火车相继问世。

完成:19世纪中叶,英国机械制造业实现了机械化。

影响:

①生产关系:采用机器生产的工厂逐渐取代了手工工场,

②生产力:机器工业迅速成长。

③社会发展:人类进入“ ”

(6)扩展:从18世纪末到19世纪中叶,工业革命从英国逐渐扩展到欧洲大陆和 。

3.第二次工业革命:

(1)背景

①19世纪中后期,欧美主要资本主义国家社会相对稳定,经济发展。

②自然科学取得一系列突破性成就,新技术、新发明层出不穷。

表现

①电力技术的广泛开发和应用,人类进入“ ”

② 的创制和应用,汽车、飞机等新式快速交通工具应运而生。

③化学工业的兴起。

④通过新技术改造的旧产业部门也焕发出新的活力。

特点

①由于科学技术与 紧密结合,以及近代科学理论的指导,第二次工业革命比第一次工业革命取得了更多、更重要的成果。

②第二次工业革命几乎在主要资本主义国家同时发生,范围广、规模大、进展更迅速,其中

和德国表现最为突出。

③各国的自然条件和社会历史条件不同,工业革命的进程也各具特色。

(三)工业革命的影响

1、积极:

(1)工业革命是生产力出现了前所未有的大发展,给实现了 的各国带来了空前的经济繁荣。

工业革命使生产组织和管理方式发生重大变革,建立了资本主义 的制度。

工业革命造成了社会阶级结构的重大变化,工业资产阶级和 逐渐成为社会的两大阶级。

工业革命带来了社会生活的巨大变化。以 为中心形成了很多城市,它们在国家社会生活中的地位日益重要。

工业革命极大地改变了世界的面貌,是世界各地的联系日益紧密。19世纪末20世纪初,资本主义进入垄断阶段,资本主义 最终形成。

2、消极:

导致了社会贫富分化加剧、供人居住条件恶劣、 严重、疾病与犯罪等一系列的社会问题。

知识拓展:

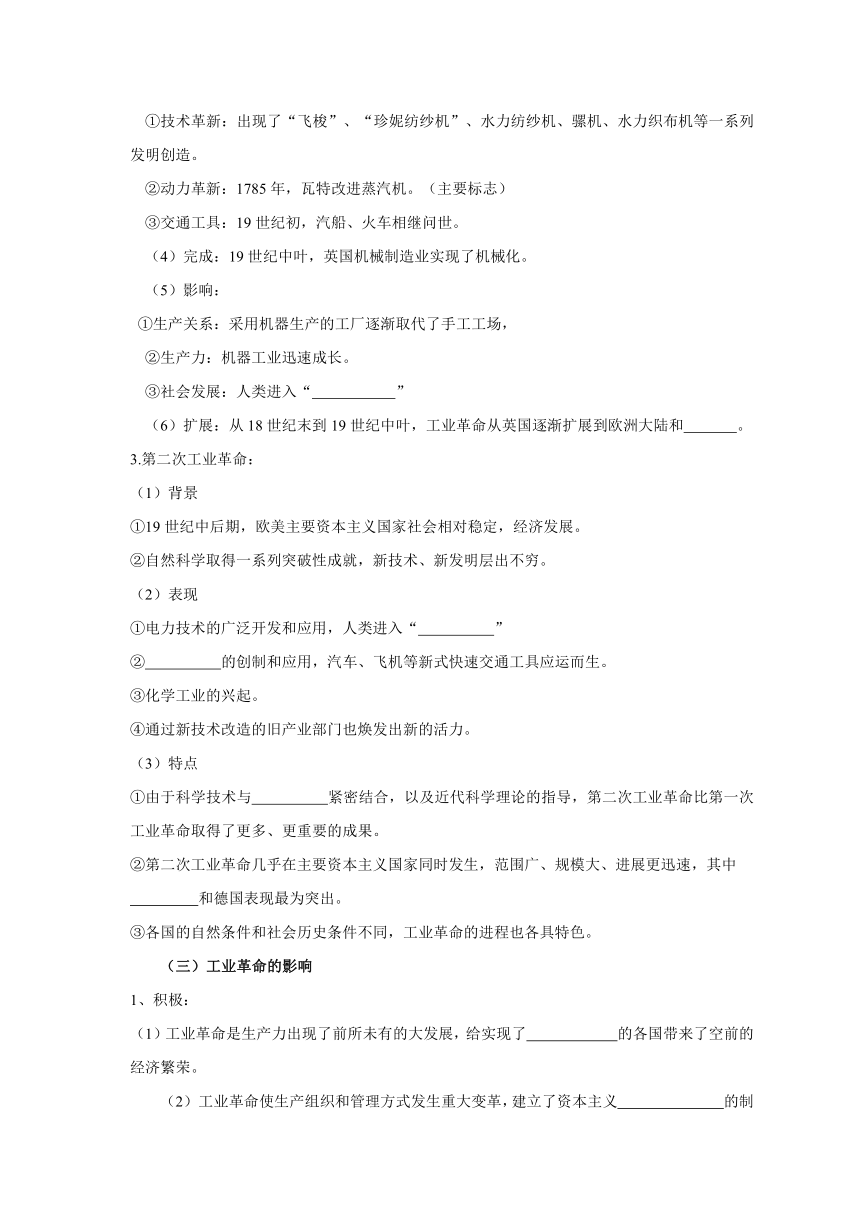

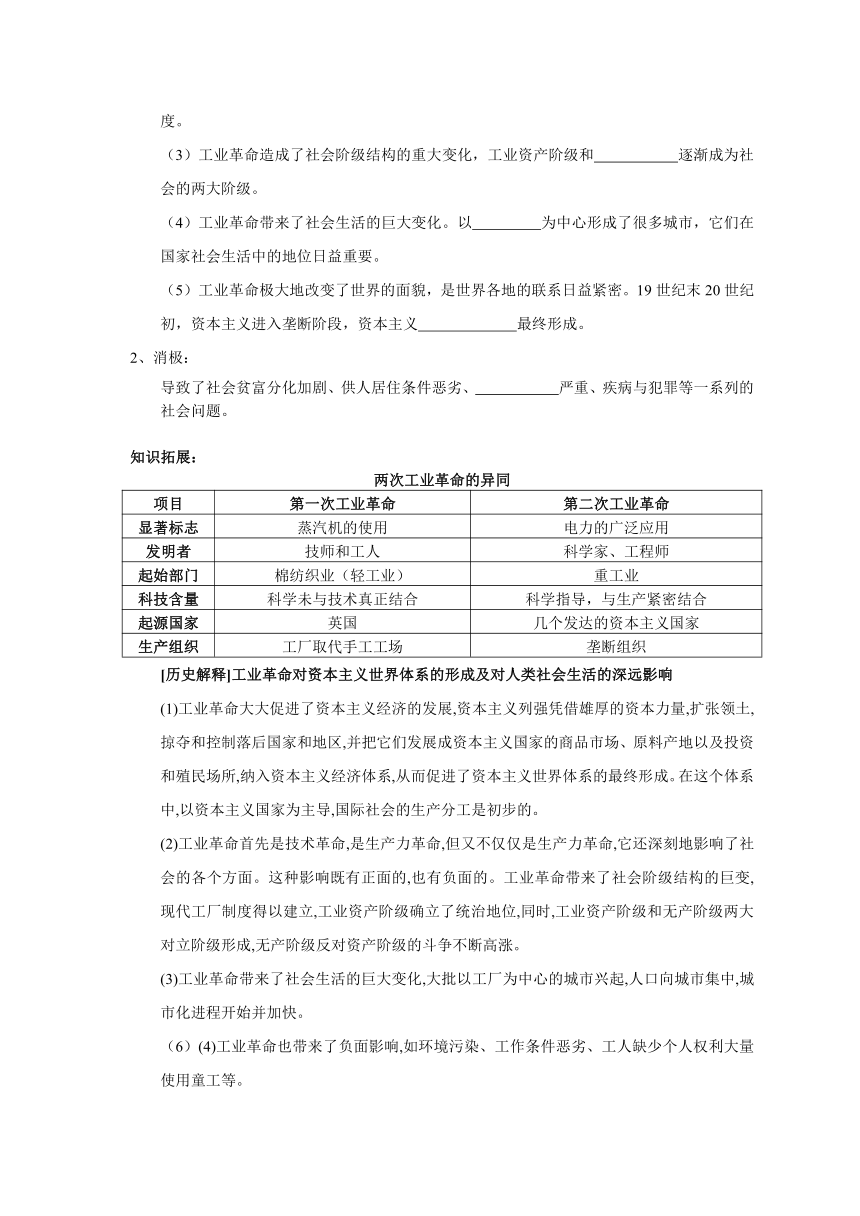

两次工业革命的异同

项目 第一次工业革命 第二次工业革命

显著标志 蒸汽机的使用 电力的广泛应用

发明者 技师和工人 科学家、工程师

起始部门 棉纺织业(轻工业) 重工业

科技含量 科学未与技术真正结合 科学指导,与生产紧密结合

起源国家 英国 几个发达的资本主义国家

生产组织 工厂取代手工工场 垄断组织

[历史解释]工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会生活的深远影响

(1)工业革命大大促进了资本主义经济的发展,资本主义列强凭借雄厚的资本力量,扩张领土,掠夺和控制落后国家和地区,并把它们发展成资本主义国家的商品市场、原料产地以及投资和殖民场所,纳入资本主义经济体系,从而促进了资本主义世界体系的最终形成。在这个体系中,以资本主义国家为主导,国际社会的生产分工是初步的。

(2)工业革命首先是技术革命,是生产力革命,但又不仅仅是生产力革命,它还深刻地影响了社会的各个方面。这种影响既有正面的,也有负面的。工业革命带来了社会阶级结构的巨变,现代工厂制度得以建立,工业资产阶级确立了统治地位,同时,工业资产阶级和无产阶级两大对立阶级形成,无产阶级反对资产阶级的斗争不断高涨。

(3)工业革命带来了社会生活的巨大变化,大批以工厂为中心的城市兴起,人口向城市集中,城市化进程开始并加快。

(4)工业革命也带来了负面影响,如环境污染、工作条件恶劣、工人缺少个人权利大量使用童工等。

三、课堂检测

1.某校学生在整理一篇论文提纲,内容为“君主立宪制”“瓦特”“城市化”,该论文研究的主题是( )

A、英国资产阶级革命 B、英国工业革命

C、第二次工业革命 D、法国大革命

答案 B

2.在第一次工业革命中,确立的新的生产组织管理方式是( )

A、工场制 B、工厂制 C、垄断组织 D、跨国公司

答案 B

3.“工业革命时,农村人口源源不断的涌入城市。这些从农村出来的农民,农村那种散居所养成的习惯还没有改变。如生活垃圾到处倾倒,污水随处泼洒,不少城市居民还保留着养猪的习惯。由于厕所不够,人们不得不随地大小便。”这主要反映了( )

A、工业革命加速了英国城市化进程

B、城市化发展使城市管理难度提升

C、民众素质低阻碍了城市经济发展

D、工业革命推动养殖业在城市扩展

答案 B

4.第二次工业革命中技术创新居领先地位的国家是( )

A、美国、德国 B、俄国、日本

C、英国、法国 D、德国、法国

答案 A

5.19世纪90年代起,英国的许多铁路公司由于相互竞争而合并,最后只剩下4家较大的公司。在航运业方面,美国银行家摩根用3400万英镑创立了英美大西洋商托拉斯,垄断了大西洋航运,这一迹象表明( )

A、生产集中促使传统交通工具消失 B、经济发展推动生产组织形式变化

C、交通运输革新成为生产主要动力 D、自由贸易生产推动了生产的集中

答案 B

6.材料题:

材料一:源源流入英国的商业利润比流入其他任何国家的都多,银行业在美国发展得更早、更有效,为个人金业和社团企业提供了共同基金,……企业家中的人才令人印象深刻地都集中在英国,摆脱常规和对个人责任的强调,在清教徒中间产生很大一部分实验者和发明者,而他们的节俭使他们把利润再投资于实业,…由于对传统的条块农田的圈占,英国获得了充裕的流动劳动力,…虽然圈占土地的过程是使人不安、今人不快的,但就工业革命而言,它质行了两个必不可少的职责一它为工厂提供了劳动力,为城市提供了粮食。 ——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:19世纪60-70年代,美国人汉密尔顿指出:如果实行自由贸易,美国确能毫无困难地从国外获得他们需要的工业品,但是,美国自己商品的出口却遭受到许多重大威胁性的障碍。如果实行保护政策,一方面可以改变这种不平等状况,另方面可以大大增加美国的财富。德国人李斯特反对斯密的自由贸易理论。他认为,各个国家必须根据其经济发展阶段的不同,采取不同的对外贸易政策。当时德国的新兴产业刚刚发展,英国廉价的工业品和自由贸易理论就像潮水一般地涌入德国市场,损害了德国的利益。 ——摘编自高德步、王珏主编《世界经济史》

(1)根据材料一,说明英国成为第一个工业化国家的主要因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括美、德贸易政策主张的共同之处,并简析其原因。

答案:

(1)主要因素:商业贸易与金融业发达;企业人才的聚集和技术的积累;清教徒的节俭和投资思想的影响;圈地运动提供自由劳动力与粮食。

(2)共同之处:反对自由贸易政策,提倡贸易保护主义。原因:欧洲自由贸易政策的冲击;英国工业霸权的压力;美德在当时相对落后与英法;美德保守主义思潮的影响;维护国家利益的需要。

一、学习目标

【课程标准】

通过了解工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变化,理解工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会生活的深远影响。

【教学重难点】

重点:工业革命对资本主义世界体系的形成及人类社会生活的深远影响。

难点:工业革命对资本主义世界体系的形成及人类社会生活的深远影响。

二、自主学习

(一)、工业革命的背景

1.概念:工业革命是由一系列技术变革引起的从手工劳动转向 的重大飞跃。

2.国家:英国

3.条件:(1)政治环境:英国“ ”后,国内政局稳定,政府积极鼓励经济发展。

(2)市场条件:英国 资本主义发展迅速,为工业发展提供了充裕的农产品、自有劳动力和国内市场。

(3)海外条件:通过殖民扩张,促进了资本原始积累,获得了大量廉价原材料和广阔的海外市场。

(4)技术条件: 细致、生产工具日趋专门化,工人生产技术日益纯熟,为技术改革和机器发明提供了条件。

(5)科技推动:17世纪中期,英国已经成为欧洲科学技术中心之一, 为工业革命奠定基础。

4.原因:随着国内外市场的扩大和需求的增长,手工生产的产品已不能满足需要,提高生产力成为当务之急。

、工业革命的进程

1.时间:18世纪60年代至20世纪初,先后发生了第一次工业革命和第二次工业革命。

2.第一次工业革命:

(1)部门:工业革命始于 。

(2)原因:棉纺织品的市场需求刺激了棉纺织业的发展,催生了新的技术发明。

(3)发明:

①技术革新:出现了“飞梭”、“珍妮纺纱机”、水力纺纱机、骡机、水力织布机等一系列发明创造。

②动力革新:1785年,瓦特改进蒸汽机。(主要标志)

③交通工具:19世纪初,汽船、火车相继问世。

完成:19世纪中叶,英国机械制造业实现了机械化。

影响:

①生产关系:采用机器生产的工厂逐渐取代了手工工场,

②生产力:机器工业迅速成长。

③社会发展:人类进入“ ”

(6)扩展:从18世纪末到19世纪中叶,工业革命从英国逐渐扩展到欧洲大陆和 。

3.第二次工业革命:

(1)背景

①19世纪中后期,欧美主要资本主义国家社会相对稳定,经济发展。

②自然科学取得一系列突破性成就,新技术、新发明层出不穷。

表现

①电力技术的广泛开发和应用,人类进入“ ”

② 的创制和应用,汽车、飞机等新式快速交通工具应运而生。

③化学工业的兴起。

④通过新技术改造的旧产业部门也焕发出新的活力。

特点

①由于科学技术与 紧密结合,以及近代科学理论的指导,第二次工业革命比第一次工业革命取得了更多、更重要的成果。

②第二次工业革命几乎在主要资本主义国家同时发生,范围广、规模大、进展更迅速,其中

和德国表现最为突出。

③各国的自然条件和社会历史条件不同,工业革命的进程也各具特色。

(三)工业革命的影响

1、积极:

(1)工业革命是生产力出现了前所未有的大发展,给实现了 的各国带来了空前的经济繁荣。

工业革命使生产组织和管理方式发生重大变革,建立了资本主义 的制度。

工业革命造成了社会阶级结构的重大变化,工业资产阶级和 逐渐成为社会的两大阶级。

工业革命带来了社会生活的巨大变化。以 为中心形成了很多城市,它们在国家社会生活中的地位日益重要。

工业革命极大地改变了世界的面貌,是世界各地的联系日益紧密。19世纪末20世纪初,资本主义进入垄断阶段,资本主义 最终形成。

2、消极:

导致了社会贫富分化加剧、供人居住条件恶劣、 严重、疾病与犯罪等一系列的社会问题。

知识拓展:

两次工业革命的异同

项目 第一次工业革命 第二次工业革命

显著标志 蒸汽机的使用 电力的广泛应用

发明者 技师和工人 科学家、工程师

起始部门 棉纺织业(轻工业) 重工业

科技含量 科学未与技术真正结合 科学指导,与生产紧密结合

起源国家 英国 几个发达的资本主义国家

生产组织 工厂取代手工工场 垄断组织

[历史解释]工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会生活的深远影响

(1)工业革命大大促进了资本主义经济的发展,资本主义列强凭借雄厚的资本力量,扩张领土,掠夺和控制落后国家和地区,并把它们发展成资本主义国家的商品市场、原料产地以及投资和殖民场所,纳入资本主义经济体系,从而促进了资本主义世界体系的最终形成。在这个体系中,以资本主义国家为主导,国际社会的生产分工是初步的。

(2)工业革命首先是技术革命,是生产力革命,但又不仅仅是生产力革命,它还深刻地影响了社会的各个方面。这种影响既有正面的,也有负面的。工业革命带来了社会阶级结构的巨变,现代工厂制度得以建立,工业资产阶级确立了统治地位,同时,工业资产阶级和无产阶级两大对立阶级形成,无产阶级反对资产阶级的斗争不断高涨。

(3)工业革命带来了社会生活的巨大变化,大批以工厂为中心的城市兴起,人口向城市集中,城市化进程开始并加快。

(4)工业革命也带来了负面影响,如环境污染、工作条件恶劣、工人缺少个人权利大量使用童工等。

三、课堂检测

1.某校学生在整理一篇论文提纲,内容为“君主立宪制”“瓦特”“城市化”,该论文研究的主题是( )

A、英国资产阶级革命 B、英国工业革命

C、第二次工业革命 D、法国大革命

答案 B

2.在第一次工业革命中,确立的新的生产组织管理方式是( )

A、工场制 B、工厂制 C、垄断组织 D、跨国公司

答案 B

3.“工业革命时,农村人口源源不断的涌入城市。这些从农村出来的农民,农村那种散居所养成的习惯还没有改变。如生活垃圾到处倾倒,污水随处泼洒,不少城市居民还保留着养猪的习惯。由于厕所不够,人们不得不随地大小便。”这主要反映了( )

A、工业革命加速了英国城市化进程

B、城市化发展使城市管理难度提升

C、民众素质低阻碍了城市经济发展

D、工业革命推动养殖业在城市扩展

答案 B

4.第二次工业革命中技术创新居领先地位的国家是( )

A、美国、德国 B、俄国、日本

C、英国、法国 D、德国、法国

答案 A

5.19世纪90年代起,英国的许多铁路公司由于相互竞争而合并,最后只剩下4家较大的公司。在航运业方面,美国银行家摩根用3400万英镑创立了英美大西洋商托拉斯,垄断了大西洋航运,这一迹象表明( )

A、生产集中促使传统交通工具消失 B、经济发展推动生产组织形式变化

C、交通运输革新成为生产主要动力 D、自由贸易生产推动了生产的集中

答案 B

6.材料题:

材料一:源源流入英国的商业利润比流入其他任何国家的都多,银行业在美国发展得更早、更有效,为个人金业和社团企业提供了共同基金,……企业家中的人才令人印象深刻地都集中在英国,摆脱常规和对个人责任的强调,在清教徒中间产生很大一部分实验者和发明者,而他们的节俭使他们把利润再投资于实业,…由于对传统的条块农田的圈占,英国获得了充裕的流动劳动力,…虽然圈占土地的过程是使人不安、今人不快的,但就工业革命而言,它质行了两个必不可少的职责一它为工厂提供了劳动力,为城市提供了粮食。 ——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:19世纪60-70年代,美国人汉密尔顿指出:如果实行自由贸易,美国确能毫无困难地从国外获得他们需要的工业品,但是,美国自己商品的出口却遭受到许多重大威胁性的障碍。如果实行保护政策,一方面可以改变这种不平等状况,另方面可以大大增加美国的财富。德国人李斯特反对斯密的自由贸易理论。他认为,各个国家必须根据其经济发展阶段的不同,采取不同的对外贸易政策。当时德国的新兴产业刚刚发展,英国廉价的工业品和自由贸易理论就像潮水一般地涌入德国市场,损害了德国的利益。 ——摘编自高德步、王珏主编《世界经济史》

(1)根据材料一,说明英国成为第一个工业化国家的主要因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括美、德贸易政策主张的共同之处,并简析其原因。

答案:

(1)主要因素:商业贸易与金融业发达;企业人才的聚集和技术的积累;清教徒的节俭和投资思想的影响;圈地运动提供自由劳动力与粮食。

(2)共同之处:反对自由贸易政策,提倡贸易保护主义。原因:欧洲自由贸易政策的冲击;英国工业霸权的压力;美德在当时相对落后与英法;美德保守主义思潮的影响;维护国家利益的需要。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体