第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元练习题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-18 14:53:54 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

初中历史人教部编版七年级下册第三单元练习题

一、单选题(本大题共25小题,共50.0分)

某班同学在学习《明朝的统治》一课时,准备编写一个关于朱元璋的历史课本剧,剧本中不应该出现的是()

A.

定都应天府

B.

取消中书省

C.

设立“三司”

D.

成立东厂

元、明、清三个朝代在许多方面都有相似之处,主要表现为()

①实行中央集权的政治制度?

②加强各民族之间的联系

③结束分裂局面实现大一统

?④由少数民族建立的政权

A.

①②

B.

①④

C.

②③

D.

③④

明太祖时期将《孟子》一书中“非臣子所宜言”的内容尽行删去,纂成《孟子节文》,颁行天下,作为科举考试的内容。这反映了明初()

A.

君主专制加强

B.

科举制度完善

C.

儒家地位提升

D.

图书出版发达

明朝时期,景德镇以陶瓷闻名。最能体现其高超制瓷工艺的是()

A.

唐三彩

B.

白瓷

C.

青花瓷

D.

青瓷

“郑和时代的中国,真正承担了一个文明大国的责任。强大却不称霸,播仁爱于友邦,宣诏颁赏,厚往薄来。”材料主要说明郑和下西洋()

A.

传播了中华文化

B.

从贸易中获得利益

C.

开创了海上航线

D.

传播了和平和友谊

下列四个历史事件,其中与其他三项性质明显不同的是()

A.

郑和下西洋

B.

鉴真东渡

C.

戚继光抗倭

D.

丝绸之路

下列对明清时期历史发展基本特征的描述中,比较恰当的是()

A.

繁荣开放

B.

盛世危机

C.

文明初始

D.

政权并立

童谣见证历史。明朝时,儿歌“倭倭来,不要慌,我有戚爷来抵挡”所赞颂的是( )

A.

岳飞抗金

B.

文天祥抗元

C.

戚继光抗倭

D.

马可?波罗来华

历经六百年岁月变迁,紫禁城历久弥新。如今其负责人表示:“要把一个壮丽的紫禁城完整地交给下一个六百年。”紫禁城值得传承下去的原因有()

①气势恢弘的历史建筑???

②瑰丽璀璨的文物国宝

③明朝实行的政治制度???

④中华民族的优秀文化

A.

①②③

B.

①②④

C.

①③④

D.

②③④

历史推论离不开对史实的正确解读。下列史实与推论之间的逻辑关系正确的有()

选项

史实

推论

①

明朝李时珍编写出《本草纲目》

丰富了我国医药学宝库,成为世界医药学重要文献

②

郑成功收复台湾

台湾正式纳入清朝版图

③

明朝北京城是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群

是东西方建筑艺术的结晶

④

土尔扈特部回归祖国

为多民族国家的巩固和发展谱写了光辉篇章

A.

①②

B.

②③

C.

③④

D.

①④

有关长城的作用,说法正确的是(?

?

)

①保护了中原社会经济、文化的发展②为边疆地区经济开发提供了和平安定的环境

?③完全中断了游牧民族和中原地区的贸易④确保了整个明朝北方边疆的和平和安宁

A.

①②③

B.

③④

C.

①②

D.

①②③④

明末的民谣唱道:“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”这首民谣反映的是(?

?

)

A.

君王昏乱,奸臣当道

B.

宦官专权,打击忠臣

C.

明朝刑法严酷

D.

李自成提出“均田免赋”

皇太极在盛京称帝,

改国号金为清,

是在()

A.

1633年

B.

1634年

C.

1635年

D.

1636年

下图人物是明末农民起义军的首领。关于他的表述不正确的是(?

?

)

???????

A.

与他有关的民间歌谣口号深得人心

B.

攻占北京后又被迫离开

C.

起义军队曾达到百万之众

D.

曾在四川对民众进行大规模屠杀和劫掠

维护国家统一是中华民族的根本利益所在。下列属于清朝统治者维护国家统一的措施有( )

①戚继光抗倭

②设置驻藏大臣

③设置台湾府

④平定大小和卓叛乱

A.

①②③

B.

①②④

C.

①③④

D.

②③④

清朝前期,清政府设置伊犁将军和驻藏大臣( )

A.

第一次把新疆和西藏纳入中央政府管辖

B.

有力巩固边疆,打击外来侵略势力

C.

加强了中央政府对西南和西北边疆的有效管理

D.

体现了清朝统治者因俗而治的政治智慧

清朝康熙帝为巩固统一的多民族国家采取的措施是( )

①设置伊犁将军

②组织雅克萨之战

③平定噶尔丹叛乱

④赐五世达赖“达赖喇嘛”封号

⑤册封“班禅额尔德尼”封号

⑥确立金瓶掣签制度

A.

②③④

B.

①④⑥

C.

②④⑥

D.

②③⑤

我国历代政府重视对边疆地区的有效管辖,下列管辖措施判断该边疆地区应是

A.

台湾

B.

东北

C.

新疆

D.

西藏

下列各项史实属于清朝时期反抗外来侵略的是( )

A.

设置驻藏大臣

B.

组织雅克萨自卫反击战

C.

平定噶尔丹叛乱

D.

消灭大小和卓割据势力

清朝前期经济的发展具有鲜明的时代特征,对中国古代经济的发展影响较大。下列内容能够入选清朝前期社会经济发展的有

①农业生产恢复发展②商业活动限于城镇③手工业工场较成熟④官僚地主兼并土地

A.

①③

B.

②③

C.

①④

D.

②④

明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多;康熙时,全国人口总数已达到1.5亿;乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3.这种现象

A.

主要是由于社会经济发展

B.

得益于阶级矛盾的消除

C.

推动了经济的可持续发展

D.

导致耕地面积迅速减少

清代诗人龚自珍有首诗:“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。”该诗直接抨击的是清朝的( )

A.

经济凋敝

B.

文化专制

C.

君主专制

D.

官场腐败

清朝乾隆年间,清政府规定外国商船“将来只许在广东收泊交易,不得再赴宁波。如或再来,必令原船返棹至广,不准入浙江海口”。材料所述规定( )

A.

断绝了中外经济交流

B.

意在遏制工商业的发展

C.

禁止国人赴海外经商

D.

严格限制外商来华贸易

“它分布地以北京为中心,遍及中国。被誉为‘国剧’.走遍世界各地,成为介绍、传播中国传统艺术文化的重要媒介。”材料中的“它”是( )

《红楼梦》

B.

京剧

C.

昆剧

D.

《本草纲目》

清朝前期,已出现了比较成熟的手工业工场,主要集中在()

A.

纺织业

B.

采矿业

C.

运输业

D.

餐饮业

二、材料解析题(本大题共5小题,共50.0分)

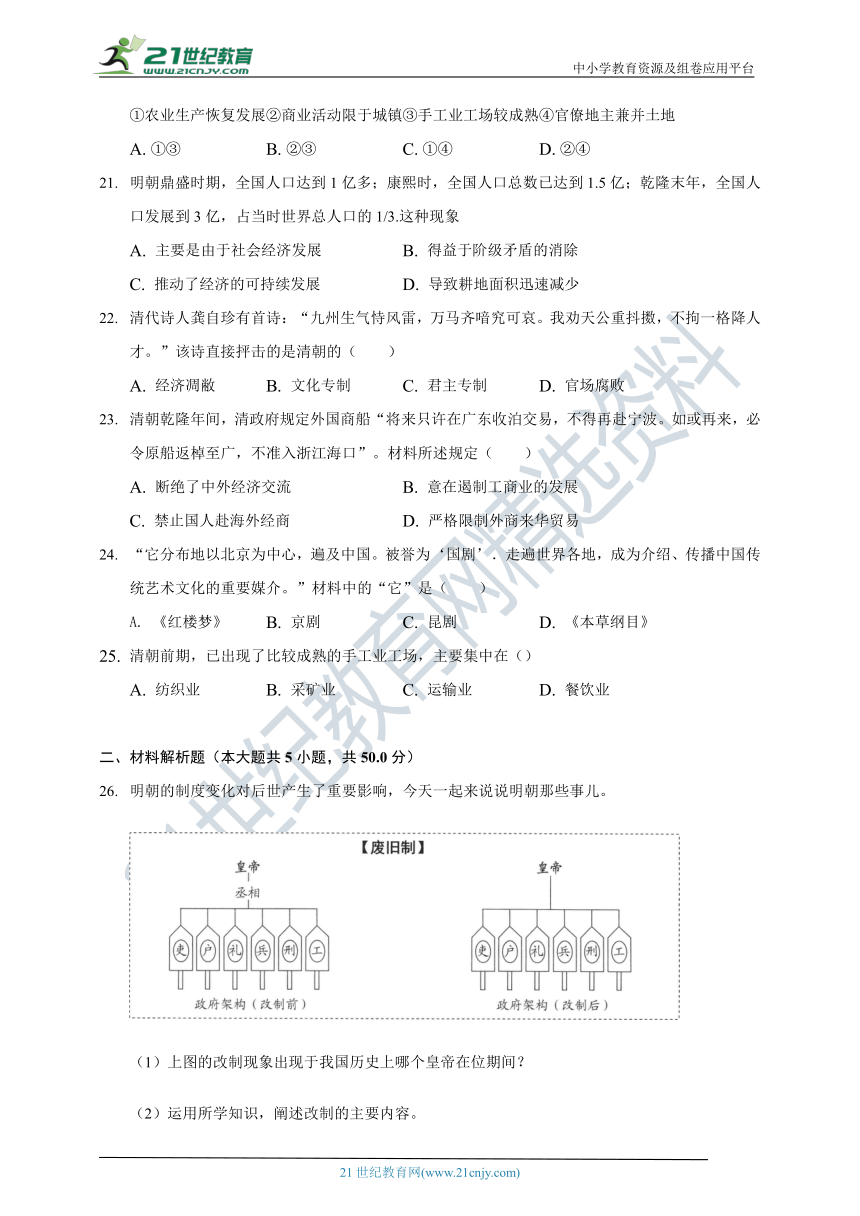

明朝的制度变化对后世产生了重要影响,今天一起来说说明朝那些事儿。

(1)上图的改制现象出现于我国历史上哪个皇帝在位期间?

(2)运用所学知识,阐述改制的主要内容。

【设机构】

明朝洪武(明太祖年号)年间,一天,大学士宋濂在家中宴请宾客。第二天,明太祖问宋濂,昨天请了些什么人?做了些什么菜?喝了什么酒?宋濂如实回答。明太祖听后说:“你说的全对,没有欺骗我。”说完,拿出一张图。宋濂一看,是昨天家中宴请宾客的座位情况,不禁吓出一身冷汗。

(3)结合上面右图,分析“宋濂吓出一身冷汗”的原因。

(4)概括上述“废旧制”“设机构”措施的共同目的。

阅读材料,完成下列要求。

材料一

成祖…欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月命和及其侪玉景弘等通使西洋。

依据材料一并结合所学,指出图片中的人物是谁?据材料分析,他“通使西洋”的目的是什么?

材料二

封侯非我意,但愿海波平。

--戚继光

开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基。

--郑成功

依据材料二并结合所学,写出两位历史人物的主要历史贡献。结合材料一、二,指出明清时期我国对外交往的特点。

材料三一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时世,安于现状,人为隔绝于世界并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。

--《马克思恩格斯选集》

依据材料三,归纳其观点,并简要说明理由。

阅读下列材料:

材料一:元末明初,一些日本武士和不法奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和武茕抢劫,时人称之为“倭寇”。明朝中期以后,我国海防松驰,东南沿海一带的倭患愈演愈烈。戚继光被调往浙东抗倭。1561年,威继光率领戚家军在台州九战九捷,取得了抗倭斗争的重大胜利。

--摘编自白寿彝《中国通史》

材料二:1661年3月,郑成功率军二万五千人,战船三百五十艘,从金门出发,向台湾进发。12月3日,盘踞台湾的荷兰侵略军宣布投降,台湾重新回到中国人民手中。……郑成功收复台湾之后,改台湾城为安平镇,改赤嵌城为承天府,又设置天兴、万年二县,委派官吏,发展生产。还从大陆浯海招来农民,使教驾牛犁耙之法,檐种五谷割穫之方”,使高山族人民落后耕作方法有所改进。

--摘编自詹子庆、田泽滨《中国古代史》下

材料三:康熙帝下令组织的雅克萨之战,是中国人民在辽阔的东北边界为保卫边防而进行的长期反复斗争的一次重大胜利,它挫败了沙俄跨越外兴安岭侵略我国黑龙江流域的企图,遏制了几十年来沙俄的侵略,使清东北边境在以后一个半世纪里基本上得到安宁,谱写了一曲反侵略斗争的凯歌。

--摘引自《百度百科》

请回答:

根据材料一指出,“倭寇”主要是些什么人?戚继光在抗倭斗争中取得了怎样的战绩?

根据材料二归纳,郑成功对于台湾的回归与开发做出了哪些重大贡献?(至少举出2点)

根据材料三回答,雅克萨之战有什么重大历史意义?

综合以上材料,说明戚继光、郑成功、康熙帝有什么共同历史功绩?

阅读下列材料,回答问题。

材料一?《农政全书--甘薯疏》云:“闽广薯有二种,一名山薯,彼中固有之,一名番薯,有人自海外得此种。”所谓甘薯,应是山薯之类,为中国土产。今日所食之番薯,来自外洋。

材料二?甘薯和玉米虽然在明朝时传入我国,但是大量种植和发展确是在清朝,同时由于“滋生人丁,永不加赋”“摊丁入亩”等政策的颁行,刺激了人民开荒生产的积极性。粮食产量的增加,为人口的增加奠定了物质基础。

(1)材料一中《农政全书》的作者是谁?“番薯”原产于哪里?除此之外,这一时期还引进了哪些农作物?

(2)根据材料二,回答人口增加的物质基础是什么?中国人口达到1.5亿和3亿这两个峰值分别是什么时期?

(3)根据上述两则材料,番薯等农作物的引进与人口增长之间存在什么关系?结合所学知识,人口增长会带来哪些问题?

阅读下列材料,回答问题。

材料一:“八股之害等于焚书,而败坏人才有甚于咸阳之郊……”。

--明末清初顾炎武材料二:八股文注意章法与格调,本来是说理的古体散文,而能与骈体辞赋合流,构成一种新的文体,在文学史上自有其地位。但从教育的角度而言,作为考试的文体,八股文从内容到形式都很死板,无自由发挥的余地。不仅使士人的思想受到极大的束缚,而且败坏学风。

材料三:乾隆时,内阁学士胡中藻的诗里有“一把心肠论浊清”的句子,乾隆帝看了竟说:“加‘浊’字于国号‘清’字之上,是何肺腑?”结果,胡中藻和族人被杀,祸及师友。

材料一、二所述内容与明政府实行的什么考试制度有关?其命题的范围是什么?结合所学知识分析明朝时采用这种制度来选拔官吏有何突出的弊端?

材料三与清朝的什么政策有关?乾隆帝这样做的目的是什么?如何评价这一政策?

明清统治者实行上述政策的根本目的是什么?

答案和解析

1.【答案】D

【解答】

D.结合所学可知,东厂是明成祖时期设立的,故D符合题意。

ABC.结合所学可知,明朝建立后,朱元璋定都应天府;为加强中央集权,在中央撤销中书省,废除丞相;在地方废行省,设三司等,故

ABC不符合题意。

???????故选D。

2.【答案】A

【解答】

①②.结合所学知识可知,①②元明清都实行中央集权制度和定都北京是他们的相同之处,故①②正确。

③④.清朝之前的明朝就是统一政权,清朝不属于结束分裂局面实现的大一统,③错误;明朝是汉族人建立的政权,④错误,排除③④。

故选A。

3.【答案】A

【解答】

A.根据题干可知,明太祖下令废除“非臣子所宜言”的内容,以树立皇权威严,反映了君主专制的不断加强。A项正确。

B.题干现象与科举制度完善无关,排除B。

C.题干并未体现对儒家地位的提升,排除C。

D.题干未反映图书出版发达,排除D。

故选A。

4.【答案】C

【解答】

C.明代景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器,造型多样,花纹优美,畅销海内外。故C符合题意。

ABD.唐三彩、白瓷、青瓷体现了唐朝制瓷工艺的高超,故排除ABD。

故选C。

5.【答案】D

【解答】

D.根据“郑和时代的中国,真正承担了一个文明大国的责任;强大却不称霸,播仁爱于友邦,宣诏颁赏,厚往薄来。”材料主要说明郑和下西洋传播了和平和友谊。结合所学知识可知,郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献,故D正确。

ABC.三项均是郑和下西洋的作用,但是与题干无关,排除ABC。

???????故选D。

6.【答案】C

【解答】

C.本项属于中外交往中的冲突,明朝时期,出现在我国东南沿海一带,由日本的武士、商人和海盗勾结一些中国的奸商组成,经常骚扰我国沿海地区,沿海居民称他们为“倭寇”。戚继光组建了一支作战勇敢,纪律严明的“戚家军”,1561年在台州地区九战九捷,迅速荡平浙江境内的倭寇;此后又率军开赴福建和广东,到1565年,东南沿海的倭寇基本肃清,故C正确。

ABD.选项ABD属于历史上的友好交往,排除ABD。

故选C。

7.【答案】B

8.【答案】C

“倭倭来,不要慌,我有戚爷来抵挡”意思是倭寇来了也不用紧张,我们有戚继光大人带兵抵抗,由此可知戚爷是指戚继光,戚继光抗倭,肃清了东南沿海的倭寇。

故选:C。

本题考查的知识点是戚继光抗倭,注意理解抗倭的史实。

本题旨在考查学生运用所学知识进行判断分析的能力。识记戚继光的历史功绩和影响。

9.【答案】B

【解答】

①②④.明成祖在元大都的基础上,修建了北京城,北京城有三重,由外向里依次是京城、皇城、宫城。宫城位于北京城的中轴线上,旧称紫禁城,现在称为故宫,是明清两朝的皇帝居住的地方,明清两朝皇帝与王朝灭亡直接相关。历经六百年岁月变迁,紫禁城历久弥新。如今其负责人表示要“把一个壮丽的紫禁城完整地交给下一个六百年。”紫禁城值得传承下去的有气势恢弘的历史建筑、瑰丽璀璨的文物国宝和中华民族的优秀文化,故①②④正确。

③.与题干无关,排除③。

故选B。

10.【答案】D

【解答】

①④.明朝医药学家李时珍编写的《本草纲目》是一部具有总结性的药物学巨著,在世界医药史上占有重要的地位,被誉为“东方医学巨典”。明朝末年,蒙古族土尔扈特部西迁到伏尔加河下游游牧,后因不堪忍受沙俄压迫,在其杰出首领渥巴锡领导下,万里东归,返回新疆,为多民族国家的巩固和发展谱写了光辉的篇章,故①④正确。

②③.1683年,清军两万人进攻台湾,郑氏军队战败,台湾归入清朝的版图。1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省。明成祖在元大都的基础上,修建了北京城,北京城有三重,由外向里依次是京城、皇城、宫城。宫城位于北京城的中轴线上,旧称紫禁城,现在称为故宫,是明清两朝的皇帝居住的地方。故宫是我国现存最大、保存最完整的古代建筑群,是我国也是世界建筑之林的瑰宝,排除②③。

故选D。

11.【答案】C

【解答】

①②明朝建立以后,为了防御北方蒙古贵族的向南侵扰,先后18次修筑长城,形成了东起鸭绿江边、西至嘉峪关,总长万余里的明长城。长城防线不但保护了中原社会经济、文化的发展,保证了中原地区的强大和统一,而且有效地保卫着屯田,交通,为边疆地区经济开发提供了和平安定的环境,故①②正确。

③在长城附近,中原与少数民族的农牧贸易长期存在,故③错误。

④夸大了长城的历史作用,故④错误。

故选C。

12.【答案】D

【解答】

D.李自成率领的农民起义军进入中原后,提出了“均田免粮”的口号,得到了广大农民的热烈拥护。他还规定了严明的军纪,不许妄杀一人,不得侵占民房,严禁抢掠,还向贫苦民众发钱粮。起义军英勇善战,纵横于河南、湖广等10余省。明末的民谣唱道:“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”正反映的是李自成提出的“均田免粮”,故D正确。

ABC.均与本题无关。

???????故选D。

13.【答案】D

【解答】

D.1616年建州女真部首领努尔哈赤建立后金,定都赫图阿拉。1619年统一女真各部。1635年,皇太极改女真族名为满洲,1636年,皇太极在盛京(今沈阳)称帝,改国号为清。1644年,清摄政王多尔衮指挥八旗劲旅击败明末农民军,进占北京,同年清顺治帝迁都北京,开始了对中国的统治。选项D符合题意。

ABC.三个时间不符合题意。

故选D。

14.【答案】D

【解答】

D.张献忠的起义军,曾在四川多地进行残酷的屠杀和抢掠,对民众造成了巨大的伤害,留下可怕的记忆。可见农民起义是残酷的战争和可怕的暴力,对历史的影响,主要是负面的。故D不符合史实。

AC.李自成起义军的口号“均田免赋”和歌谣“闯王来时不纳粮”,曾深得民心。民众长期忍受明朝的腐朽统治,被闯王的口号歌谣吸引,纷纷加入起义的队伍。起义军因此达到100多万人。故AC符合史实。

B.1644年,李自成的起义军攻占了北京,明朝灭亡,但他很快也腐化堕落。同年吴三桂引清军入山海关,双方合力夹击李自成的军队。最终,李自成被迫放弃北京,转战各地,最后在湖北九宫山被杀。故B符合史实。

故选D。

15.【答案】D

戚继光抗倭属于明朝维护国家统一的措施;设置驻藏大臣、设置台湾府、平定大小和卓叛乱属于清朝统治者维护国家统一的措施。②③④属于清朝统治者维护国家统一的措施。

故选:D。

本题主要考查清朝统治者维护国家统一的措施的相关史实。明朝中期以后,海防松弛,倭患严重,明政府派遣戚继光等抗倭。戚继光组建了一支作战勇敢,纪律严明的“戚家军”,1561年在台州地区九战九捷,迅速荡平浙江境内的倭寇;此后又率军开赴福建和广东,到1565年,东南沿海的倭寇基本肃清。

本题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记清朝统治者维护国家统一的措施的相关史实。

16.【答案】C

清朝前期,清政府设置驻藏大臣和伊犁将军加强了中央政府对西藏和新疆地区的有效管理。西藏自古就是中国领土不可分割的一部分。1727年,雍正帝设驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏事务,规定达赖和班禅的继承,必须报请中央政府批准。驻藏大臣作为中央政府的代表长驻西藏,同达赖、班禅共同管理西藏,加强了清朝对西藏的管理,有利于维护多民族国家的统一。乾隆帝平定大小和卓的叛乱,设置伊犁将军,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区,巩固了我国的西北边疆,维护了国家的统一。

故选:C。

本题考查驻藏大臣和伊犁将军。1727年,雍正帝设驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏事务,乾隆帝平定大小和卓的叛乱,设置伊犁将军,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握明清统一多民族国家巩固和发展的措施。

17.【答案】D

清朝康熙帝为巩固统一的多民族国家,组织雅克萨之战打败沙俄侵略者,平定噶尔丹叛乱,维护了国家统一,册封“班禅额尔德尼”封号,加强了对西藏的管辖。

故选:D。

本题考查清朝康熙帝巩固统一的措施,掌握相关的基础知识。

本题考查清朝康熙帝巩固统一的措施,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

18.【答案】C

【解答】

C.西域都护是西汉王朝在新疆地区设置的管理机构,安西都护府是唐朝在新疆地区设立的机构,乾隆帝平叛了大小和卓叛乱,清朝设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区,因此西域都护、安西都护府、乾隆平叛和伊犁将军是加强对新疆的管理,故C正确。

ABD.三项均与题干信息不符合。

故选C。

19.【答案】B

【解答】

B.17世纪中期,沙皇俄国侵入我国黑龙江流域,在中国的领土上,烧杀抢掠。康熙帝命令清军围攻雅克萨的侵略军,最终迫使沙皇政府同意通过谈判解决中俄两国东段边界问题。1689年,中俄双方代表在尼布楚进行谈判,经过平等协商,签订了第一个边界条约《尼布楚条约》,维护了我国的领土完整。康熙帝组织雅克萨自卫反击战属于清朝时期反抗外来侵略。故B正确。

ACD.三项所述均属于维护国家统一及其巩固的问题。故ACD错误。

故选B。

20.【答案】A

【解答】

①③.顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发品种繁多,产品精良。当时已出现了比较成熟的手工业工场,其中有些颇具规模,如江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张。故①③正确。

②④.两项所述存在于清代以前,不是清朝前期经济的发展具有鲜明的时代特征的体现。排除②④。

故选A。

21.【答案】A

【解答】

A.清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使耕地面积不断扩大,粮食产量大幅提高,经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。故A正确。

B.阶级矛盾无法消除,只能缓和,故排除B。

C.题干未涉及经济的可持续发展问题,故排除C。

D.人口的增加导致人地矛盾突出,而非耕地面积迅速减少,故排除D。

???????故选A。

22.【答案】B

【解答】

本题考查清代文字狱,要求运用所学解读历史题材古诗词。

【解答】

B.根据所学知识可知:明朝时期,实行八股取士,清代沿用。八股取士让许多读书人为了中试,只顾埋头攻读经书,钻研八股,不讲求实际学问。考中做官后,他们大都成为皇帝的忠实奴仆。八股取士禁锢了人们的思想,不利于国家网罗有用人才,阻碍了社会和文化的发展。清朝实行文字狱,禁锢了人们的思想,摧残了人才,造成了当时思想界的沉闷气氛。故B正确。

AD.题干无体现。故AD错误。

C.本项所述不符合题干主旨。故C错误。

故选B。

23.【答案】D

据材料可知,此现象属于闭关锁国政策。清朝前期,统治者以天朝大国自居,认为国内“物产丰盈”不需要外洋货物,所以严格限制对外贸易,既严格控制外国商人来华贸易,又限制中国商民出海,厉行海禁“片帆不许下海”。造成了清政府的与世隔绝,使中国在世界上逐渐落伍了,D符合题意。

故选:D。

本题考查了闭关锁国政策。开放使国家繁荣,保守使国家落后;闭关导致落后,落后就要挨打。

解答本题要把握好考查的知识点是闭关锁国政策,运用所学,分析题目的要求,即可做出正确的选择。

24.【答案】C

由材料“英国的大炮…使天朝帝国与外界完全隔绝被打破的时候,接踵而来的必然是旧制度解体的过程”可知,这是对鸦片战争影响的评价。鸦片战争后中国被迫与西方世界接触,中国社会开始转型,中国开始向西方学习。C项错误,中国没有进入资本主义时期,中国开始沦为半殖民地半封建社会。

故选:C。

本题考查鸦片战争的相关知识,关键信息是“英国的大炮…使天朝帝国与外界完全隔绝被打破的时候,接踵而来的必然是旧制度解体的过程”。

注意对材料的解读,掌握鸦片战争的影响。

25.【答案】B

【解答】

B.根据题干“被誉为‘国剧’”可知,“它”是京剧。明清时期,戏剧表演成为城乡人民重要的文化活动。北京是戏曲荟萃之地。在19世纪中期道光帝在位时期,以徽剧、汉调为基础,融合吸收其他剧种的曲调和表演方法,形成京剧。京剧集中体现了中国戏曲的精华,是中国文化的“国粹”之一,被誉为“国剧”,故B正确。

ACD.三项均与“国剧”不符。

???????故选B。

26.【答案】(1)朱元璋(明太祖)。?

(2)废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责。?

(3)为监视官民,朱元璋设立了由皇帝直接指挥的锦衣卫,掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民。?

(4)巩固统治,强化皇权。

27.【答案】【小题1】郑和;宣扬国威,提高明朝在海外的地位和威信。

【小题2】戚继光:抗倭,基本肃清了东南沿海的倭患;郑成功:打败荷兰殖民者,收复台湾;特点:对外经济文化交流频繁,中国与外来侵略势力矛盾尖锐。

【小题3】闭关锁国政策导致中国落后;闭关锁国政策限制了对外贸易和航海事业的发展,限制了中外文化交流,妨碍了中国掌握世界先进的思想文化和科学技术,中国在世界上落伍了。

28.【答案】

(1)“倭寇”:日本的一些武士和奸商组成的海盗武装集团;战绩:东南沿海的倭寇基本肃清。

(2)收复台湾,设置机构,组织军队屯田垦荒,推广农业生产技术,向台湾人民传播汉族先进文化等。(至少举出2点)

(3)历史意义:挫败了沙俄侵略我国的企图,遏制了沙俄的侵略,使清东北边境在以后一个半世纪里基本上得到安宁。

(4)共同历史功绩:都反抗外来侵略,都维护了国家主权。

29.【答案】(1)徐光启;美洲;玉米、马铃薯、花生和向日葵.

(2)人口增加的物质基础:粮食产量的增加;中国人口达到1.5亿和3亿这两个峰值分别是康熙统治时期和乾隆统治时期.

(3)关系:番薯等农作物的引进,刺激了人民开荒生产的积极性,粮食产量的增加,为人口的增加奠定了物质基础.人口的快速增长,也带来了许多问题.有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾突出,随之而来的是进一步开垦荒田,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降.庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展.

30.【答案】【小题1】八股取士;四书五经;许多读书人为了中试,只顾埋头攻读经书,钻研八股,不讲求实际学问,阻碍了科技文化事业进步,考中做官后,他们大都成为皇帝的忠实奴仆,使中国的考试制度在走向标准化同时,也固定化和模式化了,加强对士人思想的控制,严重阻碍了中国的思想文化和科学技术的发展。

【小题2】文字狱;加强君主专制,从思想领域严密控制知识分子;造成社会恐怖,摧残了人才,使许多知识分子不敢过问政治,从而禁锢了思想,阻碍了学术文化的发展,严重阻碍了中国社会的发展和进步,给中国文化的发展和社会进步带来了消极影响。

【小题3】加强思想控制,强化专制统治。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

初中历史人教部编版七年级下册第三单元练习题

一、单选题(本大题共25小题,共50.0分)

某班同学在学习《明朝的统治》一课时,准备编写一个关于朱元璋的历史课本剧,剧本中不应该出现的是()

A.

定都应天府

B.

取消中书省

C.

设立“三司”

D.

成立东厂

元、明、清三个朝代在许多方面都有相似之处,主要表现为()

①实行中央集权的政治制度?

②加强各民族之间的联系

③结束分裂局面实现大一统

?④由少数民族建立的政权

A.

①②

B.

①④

C.

②③

D.

③④

明太祖时期将《孟子》一书中“非臣子所宜言”的内容尽行删去,纂成《孟子节文》,颁行天下,作为科举考试的内容。这反映了明初()

A.

君主专制加强

B.

科举制度完善

C.

儒家地位提升

D.

图书出版发达

明朝时期,景德镇以陶瓷闻名。最能体现其高超制瓷工艺的是()

A.

唐三彩

B.

白瓷

C.

青花瓷

D.

青瓷

“郑和时代的中国,真正承担了一个文明大国的责任。强大却不称霸,播仁爱于友邦,宣诏颁赏,厚往薄来。”材料主要说明郑和下西洋()

A.

传播了中华文化

B.

从贸易中获得利益

C.

开创了海上航线

D.

传播了和平和友谊

下列四个历史事件,其中与其他三项性质明显不同的是()

A.

郑和下西洋

B.

鉴真东渡

C.

戚继光抗倭

D.

丝绸之路

下列对明清时期历史发展基本特征的描述中,比较恰当的是()

A.

繁荣开放

B.

盛世危机

C.

文明初始

D.

政权并立

童谣见证历史。明朝时,儿歌“倭倭来,不要慌,我有戚爷来抵挡”所赞颂的是( )

A.

岳飞抗金

B.

文天祥抗元

C.

戚继光抗倭

D.

马可?波罗来华

历经六百年岁月变迁,紫禁城历久弥新。如今其负责人表示:“要把一个壮丽的紫禁城完整地交给下一个六百年。”紫禁城值得传承下去的原因有()

①气势恢弘的历史建筑???

②瑰丽璀璨的文物国宝

③明朝实行的政治制度???

④中华民族的优秀文化

A.

①②③

B.

①②④

C.

①③④

D.

②③④

历史推论离不开对史实的正确解读。下列史实与推论之间的逻辑关系正确的有()

选项

史实

推论

①

明朝李时珍编写出《本草纲目》

丰富了我国医药学宝库,成为世界医药学重要文献

②

郑成功收复台湾

台湾正式纳入清朝版图

③

明朝北京城是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群

是东西方建筑艺术的结晶

④

土尔扈特部回归祖国

为多民族国家的巩固和发展谱写了光辉篇章

A.

①②

B.

②③

C.

③④

D.

①④

有关长城的作用,说法正确的是(?

?

)

①保护了中原社会经济、文化的发展②为边疆地区经济开发提供了和平安定的环境

?③完全中断了游牧民族和中原地区的贸易④确保了整个明朝北方边疆的和平和安宁

A.

①②③

B.

③④

C.

①②

D.

①②③④

明末的民谣唱道:“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”这首民谣反映的是(?

?

)

A.

君王昏乱,奸臣当道

B.

宦官专权,打击忠臣

C.

明朝刑法严酷

D.

李自成提出“均田免赋”

皇太极在盛京称帝,

改国号金为清,

是在()

A.

1633年

B.

1634年

C.

1635年

D.

1636年

下图人物是明末农民起义军的首领。关于他的表述不正确的是(?

?

)

???????

A.

与他有关的民间歌谣口号深得人心

B.

攻占北京后又被迫离开

C.

起义军队曾达到百万之众

D.

曾在四川对民众进行大规模屠杀和劫掠

维护国家统一是中华民族的根本利益所在。下列属于清朝统治者维护国家统一的措施有( )

①戚继光抗倭

②设置驻藏大臣

③设置台湾府

④平定大小和卓叛乱

A.

①②③

B.

①②④

C.

①③④

D.

②③④

清朝前期,清政府设置伊犁将军和驻藏大臣( )

A.

第一次把新疆和西藏纳入中央政府管辖

B.

有力巩固边疆,打击外来侵略势力

C.

加强了中央政府对西南和西北边疆的有效管理

D.

体现了清朝统治者因俗而治的政治智慧

清朝康熙帝为巩固统一的多民族国家采取的措施是( )

①设置伊犁将军

②组织雅克萨之战

③平定噶尔丹叛乱

④赐五世达赖“达赖喇嘛”封号

⑤册封“班禅额尔德尼”封号

⑥确立金瓶掣签制度

A.

②③④

B.

①④⑥

C.

②④⑥

D.

②③⑤

我国历代政府重视对边疆地区的有效管辖,下列管辖措施判断该边疆地区应是

A.

台湾

B.

东北

C.

新疆

D.

西藏

下列各项史实属于清朝时期反抗外来侵略的是( )

A.

设置驻藏大臣

B.

组织雅克萨自卫反击战

C.

平定噶尔丹叛乱

D.

消灭大小和卓割据势力

清朝前期经济的发展具有鲜明的时代特征,对中国古代经济的发展影响较大。下列内容能够入选清朝前期社会经济发展的有

①农业生产恢复发展②商业活动限于城镇③手工业工场较成熟④官僚地主兼并土地

A.

①③

B.

②③

C.

①④

D.

②④

明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多;康熙时,全国人口总数已达到1.5亿;乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3.这种现象

A.

主要是由于社会经济发展

B.

得益于阶级矛盾的消除

C.

推动了经济的可持续发展

D.

导致耕地面积迅速减少

清代诗人龚自珍有首诗:“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。”该诗直接抨击的是清朝的( )

A.

经济凋敝

B.

文化专制

C.

君主专制

D.

官场腐败

清朝乾隆年间,清政府规定外国商船“将来只许在广东收泊交易,不得再赴宁波。如或再来,必令原船返棹至广,不准入浙江海口”。材料所述规定( )

A.

断绝了中外经济交流

B.

意在遏制工商业的发展

C.

禁止国人赴海外经商

D.

严格限制外商来华贸易

“它分布地以北京为中心,遍及中国。被誉为‘国剧’.走遍世界各地,成为介绍、传播中国传统艺术文化的重要媒介。”材料中的“它”是( )

《红楼梦》

B.

京剧

C.

昆剧

D.

《本草纲目》

清朝前期,已出现了比较成熟的手工业工场,主要集中在()

A.

纺织业

B.

采矿业

C.

运输业

D.

餐饮业

二、材料解析题(本大题共5小题,共50.0分)

明朝的制度变化对后世产生了重要影响,今天一起来说说明朝那些事儿。

(1)上图的改制现象出现于我国历史上哪个皇帝在位期间?

(2)运用所学知识,阐述改制的主要内容。

【设机构】

明朝洪武(明太祖年号)年间,一天,大学士宋濂在家中宴请宾客。第二天,明太祖问宋濂,昨天请了些什么人?做了些什么菜?喝了什么酒?宋濂如实回答。明太祖听后说:“你说的全对,没有欺骗我。”说完,拿出一张图。宋濂一看,是昨天家中宴请宾客的座位情况,不禁吓出一身冷汗。

(3)结合上面右图,分析“宋濂吓出一身冷汗”的原因。

(4)概括上述“废旧制”“设机构”措施的共同目的。

阅读材料,完成下列要求。

材料一

成祖…欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月命和及其侪玉景弘等通使西洋。

依据材料一并结合所学,指出图片中的人物是谁?据材料分析,他“通使西洋”的目的是什么?

材料二

封侯非我意,但愿海波平。

--戚继光

开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基。

--郑成功

依据材料二并结合所学,写出两位历史人物的主要历史贡献。结合材料一、二,指出明清时期我国对外交往的特点。

材料三一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时世,安于现状,人为隔绝于世界并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。

--《马克思恩格斯选集》

依据材料三,归纳其观点,并简要说明理由。

阅读下列材料:

材料一:元末明初,一些日本武士和不法奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和武茕抢劫,时人称之为“倭寇”。明朝中期以后,我国海防松驰,东南沿海一带的倭患愈演愈烈。戚继光被调往浙东抗倭。1561年,威继光率领戚家军在台州九战九捷,取得了抗倭斗争的重大胜利。

--摘编自白寿彝《中国通史》

材料二:1661年3月,郑成功率军二万五千人,战船三百五十艘,从金门出发,向台湾进发。12月3日,盘踞台湾的荷兰侵略军宣布投降,台湾重新回到中国人民手中。……郑成功收复台湾之后,改台湾城为安平镇,改赤嵌城为承天府,又设置天兴、万年二县,委派官吏,发展生产。还从大陆浯海招来农民,使教驾牛犁耙之法,檐种五谷割穫之方”,使高山族人民落后耕作方法有所改进。

--摘编自詹子庆、田泽滨《中国古代史》下

材料三:康熙帝下令组织的雅克萨之战,是中国人民在辽阔的东北边界为保卫边防而进行的长期反复斗争的一次重大胜利,它挫败了沙俄跨越外兴安岭侵略我国黑龙江流域的企图,遏制了几十年来沙俄的侵略,使清东北边境在以后一个半世纪里基本上得到安宁,谱写了一曲反侵略斗争的凯歌。

--摘引自《百度百科》

请回答:

根据材料一指出,“倭寇”主要是些什么人?戚继光在抗倭斗争中取得了怎样的战绩?

根据材料二归纳,郑成功对于台湾的回归与开发做出了哪些重大贡献?(至少举出2点)

根据材料三回答,雅克萨之战有什么重大历史意义?

综合以上材料,说明戚继光、郑成功、康熙帝有什么共同历史功绩?

阅读下列材料,回答问题。

材料一?《农政全书--甘薯疏》云:“闽广薯有二种,一名山薯,彼中固有之,一名番薯,有人自海外得此种。”所谓甘薯,应是山薯之类,为中国土产。今日所食之番薯,来自外洋。

材料二?甘薯和玉米虽然在明朝时传入我国,但是大量种植和发展确是在清朝,同时由于“滋生人丁,永不加赋”“摊丁入亩”等政策的颁行,刺激了人民开荒生产的积极性。粮食产量的增加,为人口的增加奠定了物质基础。

(1)材料一中《农政全书》的作者是谁?“番薯”原产于哪里?除此之外,这一时期还引进了哪些农作物?

(2)根据材料二,回答人口增加的物质基础是什么?中国人口达到1.5亿和3亿这两个峰值分别是什么时期?

(3)根据上述两则材料,番薯等农作物的引进与人口增长之间存在什么关系?结合所学知识,人口增长会带来哪些问题?

阅读下列材料,回答问题。

材料一:“八股之害等于焚书,而败坏人才有甚于咸阳之郊……”。

--明末清初顾炎武材料二:八股文注意章法与格调,本来是说理的古体散文,而能与骈体辞赋合流,构成一种新的文体,在文学史上自有其地位。但从教育的角度而言,作为考试的文体,八股文从内容到形式都很死板,无自由发挥的余地。不仅使士人的思想受到极大的束缚,而且败坏学风。

材料三:乾隆时,内阁学士胡中藻的诗里有“一把心肠论浊清”的句子,乾隆帝看了竟说:“加‘浊’字于国号‘清’字之上,是何肺腑?”结果,胡中藻和族人被杀,祸及师友。

材料一、二所述内容与明政府实行的什么考试制度有关?其命题的范围是什么?结合所学知识分析明朝时采用这种制度来选拔官吏有何突出的弊端?

材料三与清朝的什么政策有关?乾隆帝这样做的目的是什么?如何评价这一政策?

明清统治者实行上述政策的根本目的是什么?

答案和解析

1.【答案】D

【解答】

D.结合所学可知,东厂是明成祖时期设立的,故D符合题意。

ABC.结合所学可知,明朝建立后,朱元璋定都应天府;为加强中央集权,在中央撤销中书省,废除丞相;在地方废行省,设三司等,故

ABC不符合题意。

???????故选D。

2.【答案】A

【解答】

①②.结合所学知识可知,①②元明清都实行中央集权制度和定都北京是他们的相同之处,故①②正确。

③④.清朝之前的明朝就是统一政权,清朝不属于结束分裂局面实现的大一统,③错误;明朝是汉族人建立的政权,④错误,排除③④。

故选A。

3.【答案】A

【解答】

A.根据题干可知,明太祖下令废除“非臣子所宜言”的内容,以树立皇权威严,反映了君主专制的不断加强。A项正确。

B.题干现象与科举制度完善无关,排除B。

C.题干并未体现对儒家地位的提升,排除C。

D.题干未反映图书出版发达,排除D。

故选A。

4.【答案】C

【解答】

C.明代景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器,造型多样,花纹优美,畅销海内外。故C符合题意。

ABD.唐三彩、白瓷、青瓷体现了唐朝制瓷工艺的高超,故排除ABD。

故选C。

5.【答案】D

【解答】

D.根据“郑和时代的中国,真正承担了一个文明大国的责任;强大却不称霸,播仁爱于友邦,宣诏颁赏,厚往薄来。”材料主要说明郑和下西洋传播了和平和友谊。结合所学知识可知,郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献,故D正确。

ABC.三项均是郑和下西洋的作用,但是与题干无关,排除ABC。

???????故选D。

6.【答案】C

【解答】

C.本项属于中外交往中的冲突,明朝时期,出现在我国东南沿海一带,由日本的武士、商人和海盗勾结一些中国的奸商组成,经常骚扰我国沿海地区,沿海居民称他们为“倭寇”。戚继光组建了一支作战勇敢,纪律严明的“戚家军”,1561年在台州地区九战九捷,迅速荡平浙江境内的倭寇;此后又率军开赴福建和广东,到1565年,东南沿海的倭寇基本肃清,故C正确。

ABD.选项ABD属于历史上的友好交往,排除ABD。

故选C。

7.【答案】B

8.【答案】C

“倭倭来,不要慌,我有戚爷来抵挡”意思是倭寇来了也不用紧张,我们有戚继光大人带兵抵抗,由此可知戚爷是指戚继光,戚继光抗倭,肃清了东南沿海的倭寇。

故选:C。

本题考查的知识点是戚继光抗倭,注意理解抗倭的史实。

本题旨在考查学生运用所学知识进行判断分析的能力。识记戚继光的历史功绩和影响。

9.【答案】B

【解答】

①②④.明成祖在元大都的基础上,修建了北京城,北京城有三重,由外向里依次是京城、皇城、宫城。宫城位于北京城的中轴线上,旧称紫禁城,现在称为故宫,是明清两朝的皇帝居住的地方,明清两朝皇帝与王朝灭亡直接相关。历经六百年岁月变迁,紫禁城历久弥新。如今其负责人表示要“把一个壮丽的紫禁城完整地交给下一个六百年。”紫禁城值得传承下去的有气势恢弘的历史建筑、瑰丽璀璨的文物国宝和中华民族的优秀文化,故①②④正确。

③.与题干无关,排除③。

故选B。

10.【答案】D

【解答】

①④.明朝医药学家李时珍编写的《本草纲目》是一部具有总结性的药物学巨著,在世界医药史上占有重要的地位,被誉为“东方医学巨典”。明朝末年,蒙古族土尔扈特部西迁到伏尔加河下游游牧,后因不堪忍受沙俄压迫,在其杰出首领渥巴锡领导下,万里东归,返回新疆,为多民族国家的巩固和发展谱写了光辉的篇章,故①④正确。

②③.1683年,清军两万人进攻台湾,郑氏军队战败,台湾归入清朝的版图。1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省。明成祖在元大都的基础上,修建了北京城,北京城有三重,由外向里依次是京城、皇城、宫城。宫城位于北京城的中轴线上,旧称紫禁城,现在称为故宫,是明清两朝的皇帝居住的地方。故宫是我国现存最大、保存最完整的古代建筑群,是我国也是世界建筑之林的瑰宝,排除②③。

故选D。

11.【答案】C

【解答】

①②明朝建立以后,为了防御北方蒙古贵族的向南侵扰,先后18次修筑长城,形成了东起鸭绿江边、西至嘉峪关,总长万余里的明长城。长城防线不但保护了中原社会经济、文化的发展,保证了中原地区的强大和统一,而且有效地保卫着屯田,交通,为边疆地区经济开发提供了和平安定的环境,故①②正确。

③在长城附近,中原与少数民族的农牧贸易长期存在,故③错误。

④夸大了长城的历史作用,故④错误。

故选C。

12.【答案】D

【解答】

D.李自成率领的农民起义军进入中原后,提出了“均田免粮”的口号,得到了广大农民的热烈拥护。他还规定了严明的军纪,不许妄杀一人,不得侵占民房,严禁抢掠,还向贫苦民众发钱粮。起义军英勇善战,纵横于河南、湖广等10余省。明末的民谣唱道:“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”正反映的是李自成提出的“均田免粮”,故D正确。

ABC.均与本题无关。

???????故选D。

13.【答案】D

【解答】

D.1616年建州女真部首领努尔哈赤建立后金,定都赫图阿拉。1619年统一女真各部。1635年,皇太极改女真族名为满洲,1636年,皇太极在盛京(今沈阳)称帝,改国号为清。1644年,清摄政王多尔衮指挥八旗劲旅击败明末农民军,进占北京,同年清顺治帝迁都北京,开始了对中国的统治。选项D符合题意。

ABC.三个时间不符合题意。

故选D。

14.【答案】D

【解答】

D.张献忠的起义军,曾在四川多地进行残酷的屠杀和抢掠,对民众造成了巨大的伤害,留下可怕的记忆。可见农民起义是残酷的战争和可怕的暴力,对历史的影响,主要是负面的。故D不符合史实。

AC.李自成起义军的口号“均田免赋”和歌谣“闯王来时不纳粮”,曾深得民心。民众长期忍受明朝的腐朽统治,被闯王的口号歌谣吸引,纷纷加入起义的队伍。起义军因此达到100多万人。故AC符合史实。

B.1644年,李自成的起义军攻占了北京,明朝灭亡,但他很快也腐化堕落。同年吴三桂引清军入山海关,双方合力夹击李自成的军队。最终,李自成被迫放弃北京,转战各地,最后在湖北九宫山被杀。故B符合史实。

故选D。

15.【答案】D

戚继光抗倭属于明朝维护国家统一的措施;设置驻藏大臣、设置台湾府、平定大小和卓叛乱属于清朝统治者维护国家统一的措施。②③④属于清朝统治者维护国家统一的措施。

故选:D。

本题主要考查清朝统治者维护国家统一的措施的相关史实。明朝中期以后,海防松弛,倭患严重,明政府派遣戚继光等抗倭。戚继光组建了一支作战勇敢,纪律严明的“戚家军”,1561年在台州地区九战九捷,迅速荡平浙江境内的倭寇;此后又率军开赴福建和广东,到1565年,东南沿海的倭寇基本肃清。

本题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记清朝统治者维护国家统一的措施的相关史实。

16.【答案】C

清朝前期,清政府设置驻藏大臣和伊犁将军加强了中央政府对西藏和新疆地区的有效管理。西藏自古就是中国领土不可分割的一部分。1727年,雍正帝设驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏事务,规定达赖和班禅的继承,必须报请中央政府批准。驻藏大臣作为中央政府的代表长驻西藏,同达赖、班禅共同管理西藏,加强了清朝对西藏的管理,有利于维护多民族国家的统一。乾隆帝平定大小和卓的叛乱,设置伊犁将军,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区,巩固了我国的西北边疆,维护了国家的统一。

故选:C。

本题考查驻藏大臣和伊犁将军。1727年,雍正帝设驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏事务,乾隆帝平定大小和卓的叛乱,设置伊犁将军,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握明清统一多民族国家巩固和发展的措施。

17.【答案】D

清朝康熙帝为巩固统一的多民族国家,组织雅克萨之战打败沙俄侵略者,平定噶尔丹叛乱,维护了国家统一,册封“班禅额尔德尼”封号,加强了对西藏的管辖。

故选:D。

本题考查清朝康熙帝巩固统一的措施,掌握相关的基础知识。

本题考查清朝康熙帝巩固统一的措施,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

18.【答案】C

【解答】

C.西域都护是西汉王朝在新疆地区设置的管理机构,安西都护府是唐朝在新疆地区设立的机构,乾隆帝平叛了大小和卓叛乱,清朝设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区,因此西域都护、安西都护府、乾隆平叛和伊犁将军是加强对新疆的管理,故C正确。

ABD.三项均与题干信息不符合。

故选C。

19.【答案】B

【解答】

B.17世纪中期,沙皇俄国侵入我国黑龙江流域,在中国的领土上,烧杀抢掠。康熙帝命令清军围攻雅克萨的侵略军,最终迫使沙皇政府同意通过谈判解决中俄两国东段边界问题。1689年,中俄双方代表在尼布楚进行谈判,经过平等协商,签订了第一个边界条约《尼布楚条约》,维护了我国的领土完整。康熙帝组织雅克萨自卫反击战属于清朝时期反抗外来侵略。故B正确。

ACD.三项所述均属于维护国家统一及其巩固的问题。故ACD错误。

故选B。

20.【答案】A

【解答】

①③.顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发品种繁多,产品精良。当时已出现了比较成熟的手工业工场,其中有些颇具规模,如江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张。故①③正确。

②④.两项所述存在于清代以前,不是清朝前期经济的发展具有鲜明的时代特征的体现。排除②④。

故选A。

21.【答案】A

【解答】

A.清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使耕地面积不断扩大,粮食产量大幅提高,经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。故A正确。

B.阶级矛盾无法消除,只能缓和,故排除B。

C.题干未涉及经济的可持续发展问题,故排除C。

D.人口的增加导致人地矛盾突出,而非耕地面积迅速减少,故排除D。

???????故选A。

22.【答案】B

【解答】

本题考查清代文字狱,要求运用所学解读历史题材古诗词。

【解答】

B.根据所学知识可知:明朝时期,实行八股取士,清代沿用。八股取士让许多读书人为了中试,只顾埋头攻读经书,钻研八股,不讲求实际学问。考中做官后,他们大都成为皇帝的忠实奴仆。八股取士禁锢了人们的思想,不利于国家网罗有用人才,阻碍了社会和文化的发展。清朝实行文字狱,禁锢了人们的思想,摧残了人才,造成了当时思想界的沉闷气氛。故B正确。

AD.题干无体现。故AD错误。

C.本项所述不符合题干主旨。故C错误。

故选B。

23.【答案】D

据材料可知,此现象属于闭关锁国政策。清朝前期,统治者以天朝大国自居,认为国内“物产丰盈”不需要外洋货物,所以严格限制对外贸易,既严格控制外国商人来华贸易,又限制中国商民出海,厉行海禁“片帆不许下海”。造成了清政府的与世隔绝,使中国在世界上逐渐落伍了,D符合题意。

故选:D。

本题考查了闭关锁国政策。开放使国家繁荣,保守使国家落后;闭关导致落后,落后就要挨打。

解答本题要把握好考查的知识点是闭关锁国政策,运用所学,分析题目的要求,即可做出正确的选择。

24.【答案】C

由材料“英国的大炮…使天朝帝国与外界完全隔绝被打破的时候,接踵而来的必然是旧制度解体的过程”可知,这是对鸦片战争影响的评价。鸦片战争后中国被迫与西方世界接触,中国社会开始转型,中国开始向西方学习。C项错误,中国没有进入资本主义时期,中国开始沦为半殖民地半封建社会。

故选:C。

本题考查鸦片战争的相关知识,关键信息是“英国的大炮…使天朝帝国与外界完全隔绝被打破的时候,接踵而来的必然是旧制度解体的过程”。

注意对材料的解读,掌握鸦片战争的影响。

25.【答案】B

【解答】

B.根据题干“被誉为‘国剧’”可知,“它”是京剧。明清时期,戏剧表演成为城乡人民重要的文化活动。北京是戏曲荟萃之地。在19世纪中期道光帝在位时期,以徽剧、汉调为基础,融合吸收其他剧种的曲调和表演方法,形成京剧。京剧集中体现了中国戏曲的精华,是中国文化的“国粹”之一,被誉为“国剧”,故B正确。

ACD.三项均与“国剧”不符。

???????故选B。

26.【答案】(1)朱元璋(明太祖)。?

(2)废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责。?

(3)为监视官民,朱元璋设立了由皇帝直接指挥的锦衣卫,掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民。?

(4)巩固统治,强化皇权。

27.【答案】【小题1】郑和;宣扬国威,提高明朝在海外的地位和威信。

【小题2】戚继光:抗倭,基本肃清了东南沿海的倭患;郑成功:打败荷兰殖民者,收复台湾;特点:对外经济文化交流频繁,中国与外来侵略势力矛盾尖锐。

【小题3】闭关锁国政策导致中国落后;闭关锁国政策限制了对外贸易和航海事业的发展,限制了中外文化交流,妨碍了中国掌握世界先进的思想文化和科学技术,中国在世界上落伍了。

28.【答案】

(1)“倭寇”:日本的一些武士和奸商组成的海盗武装集团;战绩:东南沿海的倭寇基本肃清。

(2)收复台湾,设置机构,组织军队屯田垦荒,推广农业生产技术,向台湾人民传播汉族先进文化等。(至少举出2点)

(3)历史意义:挫败了沙俄侵略我国的企图,遏制了沙俄的侵略,使清东北边境在以后一个半世纪里基本上得到安宁。

(4)共同历史功绩:都反抗外来侵略,都维护了国家主权。

29.【答案】(1)徐光启;美洲;玉米、马铃薯、花生和向日葵.

(2)人口增加的物质基础:粮食产量的增加;中国人口达到1.5亿和3亿这两个峰值分别是康熙统治时期和乾隆统治时期.

(3)关系:番薯等农作物的引进,刺激了人民开荒生产的积极性,粮食产量的增加,为人口的增加奠定了物质基础.人口的快速增长,也带来了许多问题.有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾突出,随之而来的是进一步开垦荒田,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降.庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展.

30.【答案】【小题1】八股取士;四书五经;许多读书人为了中试,只顾埋头攻读经书,钻研八股,不讲求实际学问,阻碍了科技文化事业进步,考中做官后,他们大都成为皇帝的忠实奴仆,使中国的考试制度在走向标准化同时,也固定化和模式化了,加强对士人思想的控制,严重阻碍了中国的思想文化和科学技术的发展。

【小题2】文字狱;加强君主专制,从思想领域严密控制知识分子;造成社会恐怖,摧残了人才,使许多知识分子不敢过问政治,从而禁锢了思想,阻碍了学术文化的发展,严重阻碍了中国社会的发展和进步,给中国文化的发展和社会进步带来了消极影响。

【小题3】加强思想控制,强化专制统治。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源