沪教版九年级化学上册 2.2奇妙的二氧化碳(第一课时)说课教案

文档属性

| 名称 | 沪教版九年级化学上册 2.2奇妙的二氧化碳(第一课时)说课教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《奇妙的二氧化碳》(第一课时)

课题

奇妙的二氧化碳

项目

内

容

理论依据或意图

一、

教

材

分

析

教材地位与作用

本节课是沪教版九年级化学教材第2章第2节第一课时的内容,按照初中化学课程标准属于一级主题身边的化学物质中二级主题我们周围的空气中一项重要内容,课标要求:能结合实例说明二氧化碳的主要性质和用途。了解自然界中的碳循环。二氧化碳是初中化学教学中的一种重要气体,它是我们继学习氧气后第二次系统学习到的物质。CO2与人类的生存和社会的发展关系密切,也是应用极其广泛的一种重要物质。通过CO2的学习为学生提供了丰富、生动的感性知识,本节课的实验探究活动,取材方便,操作简单,现象直观。能使学生真切地体验到化学学习和研究的内容是生动有趣、丰富多彩的;是引人入胜、富有魅力的。

初中化学课程标准

教

学

目

标

分

析

1.

通过课前微视频、简报和分组实验了解CO2在自然界的循环、温室效应的主要成因,危害和防治手段。CO2的主要物理性质、化学性质和主要用途。2.

通过CO2性质验证实验,培养学生观察、描述实验的能力。通过探究CO2与水反应的全过程,了解科学探究的方法,初步学会归纳、概括、对比的科学方法。3.通过体会大气中CO2的重要性,培养学生关注社会,关注环境,关注人体健康,保护家园的情感以及养成如何看待事物的客观态度。

根据《初中化学课程标准》的要求,强调学生形成积极主动、乐于探究、勤于动手、培养分析和解决问题的能力、交流合作的能力。因此,依教学地位与作用及初三学生的实际情况,确定以上教学目标。

教学重点难点分析

教学重点:二氧化碳与石灰水反应、二氧化碳与水反应教学难点:二氧化碳与水反应突破难点的方法:通过学生的动手实验,积极思考和合作交流,发现并理解CO2的性质和应用。

本节课是围绕探究CO2的性质进行的,依教学地位与作用及教学目标,将之确定为本节课的重点。又因为学生对CO2化学性质的理解感到困难,因此将之确立为本节课的难点。

项目

内

容

理论依据或意图

二、

学

情

分

析

我校从2013年以来,申报了国家级课改科研课题,组建高效,让学生乐学的《内生型课堂》。内生型课堂就是在原有的以学生为主体的基础上,留出学生个性化发挥和学习的空间,增加学生的互动性和自学性。通过初一、初二两年的培养,我校孩子已经习惯了,小组合作学习的方式,对于课前问题的思考,课中问题的探讨,资料的梳理、归纳、总结,课后对当堂知识脉络的拓展和延伸、反思,都具备了一定的能力,学生思维活跃,有一定的创造力。

经过第1章和第2章第1节的学习,学生已经初步具有一定的操作能力,愿意以小组合作的形式进行学习和探究,但是初中学生的自我管理和调控能力还不够,学习过程中仍需要教师的管理和引导。因此,据本节课特点,我设计了学生分组实验、教师演示实验、小组交流讨论等形式,不断设置动脑的探究情景,提供动手练习的机会让每个学生都参与到学习中来。

感受到了化学学习所带来的乐趣和成就感。

学情是教学的基础与依据,学情确定准确,能使教与学有机结合,从而实现教学目标,体现课改理念。探究式学习方法是现代课堂教学重要的常见模式,依本节内容特点,由学生实际情况确定,学生在教师引导启发下,通过师生共同探究活动,让学生感受知识形成过程,从而实现“三维”教学目标。

三、教法与学法分析

教学方法的选择,主要从学生已有的知识经验出发,通过化学实验引发新知和旧知的碰撞,产生探索的欲望,通过实验验证、交流讨论等形式,感受获取新知的途径,体会学习化学的方法,使智力和能力得到发展。根据本节课的教学目标、教材特点以及学生的年龄特征,我决定采用目标导学法、引导启发法、实验探究法和归纳总结法进行教学。1.目标导学法:充分发挥教学目标的导学功能,激发学生主动学习、探索问题的欲望,并使学生达到整体感知的目的。2.引导启发法:层层展开,步步深入,引导学生逐步探究,发现归纳,使学生领会从特殊到一般的探究过程。3.实验探究法:学生对CO2比较熟悉,所以可以预先安排学生去收集查找一些相关的资料,通过实验操作,观察来完成对CO2的认识。在此过程中可以激发学生的学习兴趣,提高主动学习能力,加强了同学间的交流、合作和资源共享的观念及能力。同时培养他们对实验的观察能力,分析能力和总结归纳能力。4.归纳总结法:对于CO2的物理性质和化学性质,可以通过阅读、实验探究之后,学生间交流讨论,总结。此过程有助于学生的自我学习能力的提高。?

教无定法,教必有法,贵在得法。目标导学法、引导启发法、实验探究法、归纳总结法是化学课堂教学常用的方法手段,学生通过教师的引导启发,发现问题,猜想、分析并解决问题,使学生感受理解知识形成的过程,从而实现“三维”教学目标。

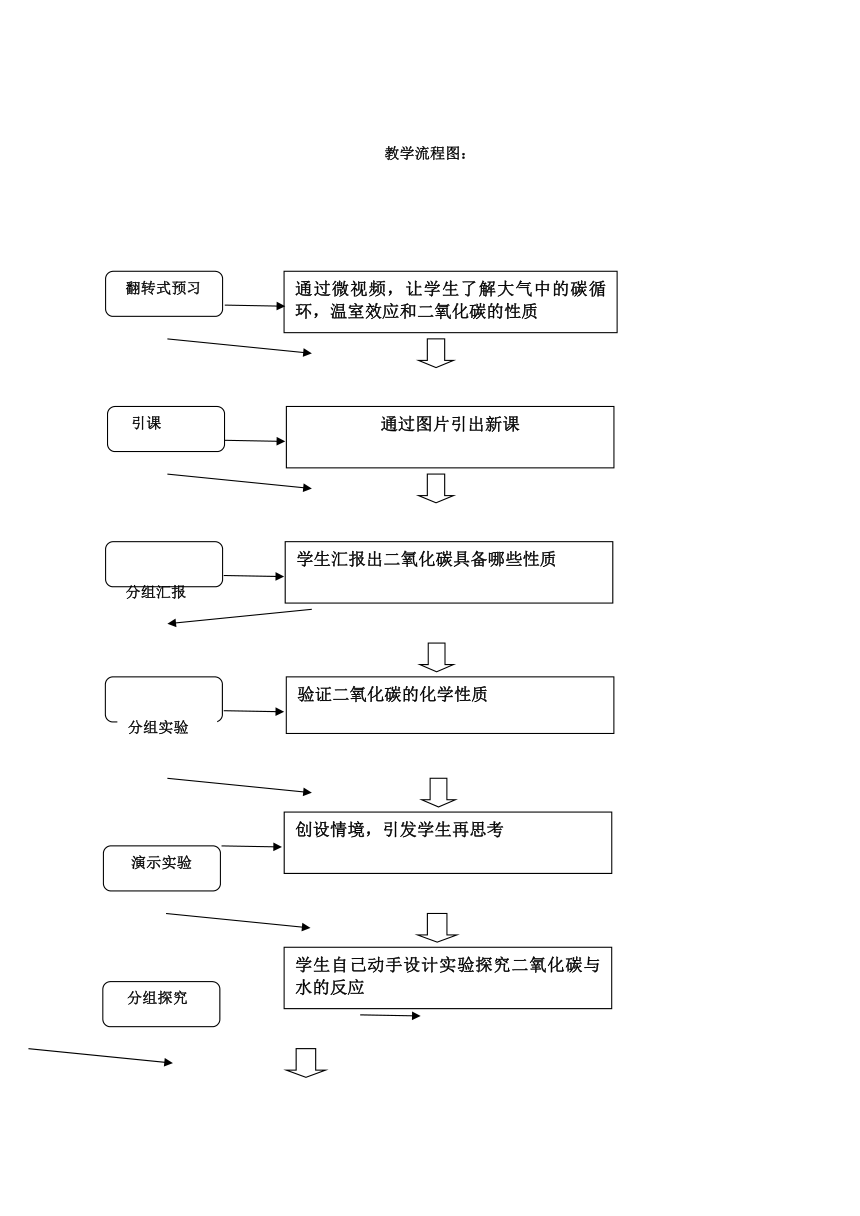

教学流程图:

项目

内容

理论依据

四、教学流程设计

课前翻转式预习

1.我结合这节课的内容,和化学学科的特点,制作了约为三分钟的微视频,内容涉及到温室效应、二氧化碳与人体健康、大气中的碳循环。通过我自己的微信公众帐号推送,让班级所有同学观看。2.中、高考的考试形式是以纸笔测试为主,对于某些学生得不到分,主要是审题能力较差,为了提高学生阅读的能力,我制作了一份有关二氧化碳的化学简报

,课前以作业的形式发个大家阅读。3.布置学生课前用谷歌、百度、360等搜索引擎收索几个关键词“温室效应”“二氧化碳”

“石蕊试液”

“石蕊试纸”“碳循环”

“低碳生活”“环境污染”“可吸入颗粒物”“厄尔尼诺现象”“电影后天”“微生物分解”等,前三个必搜后几个自愿。

将相对基础的碳循环和温室效应,和二氧化碳简单的性质在课前让学生理解,课上就会有更多时间对知识加以应用,对较为困难的问题进行分析和评价,甚至培养学生的创造力

内生型化学课堂

1.引课玻璃杯里的气泡是什么气体呢?2.通过课前翻转式预习,学生分组汇报出二氧化碳具备哪些性质、用途、以及自然界中的重要作用3.分组实验验证二氧化碳的性质

将学生自然而然的带入研究二氧化碳这种物质的氛围。将课前预习内容,再次回顾,重新思考,培养学生,归纳总结的能力。加深学生对了解二氧化碳的性质的认识,培养学生实验操作能力,合作学习能力。

四、教学流程设计

内生型化学课堂

4.小组总结检验二氧化碳的方法5.教师设计演示实验引发学生质疑6.设计学生分组实验,探究二氧化碳与水反应7.最后学生通过讨论得出结论:二氧化碳与水反应生成碳酸呈酸性,使紫色石蕊试液变红。8.总结二氧化碳的化学性质,体现物质的相互转换关系

不断设置动脑的探究情景,提供动手练习的机会让每个学生都参与到学习中来。感受到了化学学习所带来的乐趣和成就感。教师设计演示实验,引发学生质疑,引导学生深入思考。培养学生动手操作实验能力,观察记录能力,思考并验证实验结论。培养学生整合知识的能力,加强化学的核心素养。

四、教学流程设计

板书设计

课后反思

学生作业,自我总结以二氧化碳为中心绘制思维导图

本节课学生学习了,大气中的碳循环,温室效应的成因危害和防治,二氧化碳的物理性质、化学性质,二氧化碳的用途等内容,课后布置给学生作业,让孩子以二氧化碳为中心绘制出思维导图,这是部分同学完成的作业情况,从作业反馈来看,这节课较好的实现本节课的教学目标

通过微视频,让学生了解大气中的碳循环,温室效应和二氧化碳的性质

翻转式预习

通过图片引出新课

引课

学生汇报出二氧化碳具备哪些性质

分组汇报

验证二氧化碳的化学性质

分组实验

创设情境,引发学生再思考

演示实验

学生自己动手设计实验探究二氧化碳与水的反应

分组探究

展示探究成果

交流讨论

总结二氧化碳的化学性质,体现物质的相互转换关系

小结

课题

奇妙的二氧化碳

项目

内

容

理论依据或意图

一、

教

材

分

析

教材地位与作用

本节课是沪教版九年级化学教材第2章第2节第一课时的内容,按照初中化学课程标准属于一级主题身边的化学物质中二级主题我们周围的空气中一项重要内容,课标要求:能结合实例说明二氧化碳的主要性质和用途。了解自然界中的碳循环。二氧化碳是初中化学教学中的一种重要气体,它是我们继学习氧气后第二次系统学习到的物质。CO2与人类的生存和社会的发展关系密切,也是应用极其广泛的一种重要物质。通过CO2的学习为学生提供了丰富、生动的感性知识,本节课的实验探究活动,取材方便,操作简单,现象直观。能使学生真切地体验到化学学习和研究的内容是生动有趣、丰富多彩的;是引人入胜、富有魅力的。

初中化学课程标准

教

学

目

标

分

析

1.

通过课前微视频、简报和分组实验了解CO2在自然界的循环、温室效应的主要成因,危害和防治手段。CO2的主要物理性质、化学性质和主要用途。2.

通过CO2性质验证实验,培养学生观察、描述实验的能力。通过探究CO2与水反应的全过程,了解科学探究的方法,初步学会归纳、概括、对比的科学方法。3.通过体会大气中CO2的重要性,培养学生关注社会,关注环境,关注人体健康,保护家园的情感以及养成如何看待事物的客观态度。

根据《初中化学课程标准》的要求,强调学生形成积极主动、乐于探究、勤于动手、培养分析和解决问题的能力、交流合作的能力。因此,依教学地位与作用及初三学生的实际情况,确定以上教学目标。

教学重点难点分析

教学重点:二氧化碳与石灰水反应、二氧化碳与水反应教学难点:二氧化碳与水反应突破难点的方法:通过学生的动手实验,积极思考和合作交流,发现并理解CO2的性质和应用。

本节课是围绕探究CO2的性质进行的,依教学地位与作用及教学目标,将之确定为本节课的重点。又因为学生对CO2化学性质的理解感到困难,因此将之确立为本节课的难点。

项目

内

容

理论依据或意图

二、

学

情

分

析

我校从2013年以来,申报了国家级课改科研课题,组建高效,让学生乐学的《内生型课堂》。内生型课堂就是在原有的以学生为主体的基础上,留出学生个性化发挥和学习的空间,增加学生的互动性和自学性。通过初一、初二两年的培养,我校孩子已经习惯了,小组合作学习的方式,对于课前问题的思考,课中问题的探讨,资料的梳理、归纳、总结,课后对当堂知识脉络的拓展和延伸、反思,都具备了一定的能力,学生思维活跃,有一定的创造力。

经过第1章和第2章第1节的学习,学生已经初步具有一定的操作能力,愿意以小组合作的形式进行学习和探究,但是初中学生的自我管理和调控能力还不够,学习过程中仍需要教师的管理和引导。因此,据本节课特点,我设计了学生分组实验、教师演示实验、小组交流讨论等形式,不断设置动脑的探究情景,提供动手练习的机会让每个学生都参与到学习中来。

感受到了化学学习所带来的乐趣和成就感。

学情是教学的基础与依据,学情确定准确,能使教与学有机结合,从而实现教学目标,体现课改理念。探究式学习方法是现代课堂教学重要的常见模式,依本节内容特点,由学生实际情况确定,学生在教师引导启发下,通过师生共同探究活动,让学生感受知识形成过程,从而实现“三维”教学目标。

三、教法与学法分析

教学方法的选择,主要从学生已有的知识经验出发,通过化学实验引发新知和旧知的碰撞,产生探索的欲望,通过实验验证、交流讨论等形式,感受获取新知的途径,体会学习化学的方法,使智力和能力得到发展。根据本节课的教学目标、教材特点以及学生的年龄特征,我决定采用目标导学法、引导启发法、实验探究法和归纳总结法进行教学。1.目标导学法:充分发挥教学目标的导学功能,激发学生主动学习、探索问题的欲望,并使学生达到整体感知的目的。2.引导启发法:层层展开,步步深入,引导学生逐步探究,发现归纳,使学生领会从特殊到一般的探究过程。3.实验探究法:学生对CO2比较熟悉,所以可以预先安排学生去收集查找一些相关的资料,通过实验操作,观察来完成对CO2的认识。在此过程中可以激发学生的学习兴趣,提高主动学习能力,加强了同学间的交流、合作和资源共享的观念及能力。同时培养他们对实验的观察能力,分析能力和总结归纳能力。4.归纳总结法:对于CO2的物理性质和化学性质,可以通过阅读、实验探究之后,学生间交流讨论,总结。此过程有助于学生的自我学习能力的提高。?

教无定法,教必有法,贵在得法。目标导学法、引导启发法、实验探究法、归纳总结法是化学课堂教学常用的方法手段,学生通过教师的引导启发,发现问题,猜想、分析并解决问题,使学生感受理解知识形成的过程,从而实现“三维”教学目标。

教学流程图:

项目

内容

理论依据

四、教学流程设计

课前翻转式预习

1.我结合这节课的内容,和化学学科的特点,制作了约为三分钟的微视频,内容涉及到温室效应、二氧化碳与人体健康、大气中的碳循环。通过我自己的微信公众帐号推送,让班级所有同学观看。2.中、高考的考试形式是以纸笔测试为主,对于某些学生得不到分,主要是审题能力较差,为了提高学生阅读的能力,我制作了一份有关二氧化碳的化学简报

,课前以作业的形式发个大家阅读。3.布置学生课前用谷歌、百度、360等搜索引擎收索几个关键词“温室效应”“二氧化碳”

“石蕊试液”

“石蕊试纸”“碳循环”

“低碳生活”“环境污染”“可吸入颗粒物”“厄尔尼诺现象”“电影后天”“微生物分解”等,前三个必搜后几个自愿。

将相对基础的碳循环和温室效应,和二氧化碳简单的性质在课前让学生理解,课上就会有更多时间对知识加以应用,对较为困难的问题进行分析和评价,甚至培养学生的创造力

内生型化学课堂

1.引课玻璃杯里的气泡是什么气体呢?2.通过课前翻转式预习,学生分组汇报出二氧化碳具备哪些性质、用途、以及自然界中的重要作用3.分组实验验证二氧化碳的性质

将学生自然而然的带入研究二氧化碳这种物质的氛围。将课前预习内容,再次回顾,重新思考,培养学生,归纳总结的能力。加深学生对了解二氧化碳的性质的认识,培养学生实验操作能力,合作学习能力。

四、教学流程设计

内生型化学课堂

4.小组总结检验二氧化碳的方法5.教师设计演示实验引发学生质疑6.设计学生分组实验,探究二氧化碳与水反应7.最后学生通过讨论得出结论:二氧化碳与水反应生成碳酸呈酸性,使紫色石蕊试液变红。8.总结二氧化碳的化学性质,体现物质的相互转换关系

不断设置动脑的探究情景,提供动手练习的机会让每个学生都参与到学习中来。感受到了化学学习所带来的乐趣和成就感。教师设计演示实验,引发学生质疑,引导学生深入思考。培养学生动手操作实验能力,观察记录能力,思考并验证实验结论。培养学生整合知识的能力,加强化学的核心素养。

四、教学流程设计

板书设计

课后反思

学生作业,自我总结以二氧化碳为中心绘制思维导图

本节课学生学习了,大气中的碳循环,温室效应的成因危害和防治,二氧化碳的物理性质、化学性质,二氧化碳的用途等内容,课后布置给学生作业,让孩子以二氧化碳为中心绘制出思维导图,这是部分同学完成的作业情况,从作业反馈来看,这节课较好的实现本节课的教学目标

通过微视频,让学生了解大气中的碳循环,温室效应和二氧化碳的性质

翻转式预习

通过图片引出新课

引课

学生汇报出二氧化碳具备哪些性质

分组汇报

验证二氧化碳的化学性质

分组实验

创设情境,引发学生再思考

演示实验

学生自己动手设计实验探究二氧化碳与水的反应

分组探究

展示探究成果

交流讨论

总结二氧化碳的化学性质,体现物质的相互转换关系

小结

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质