古诗文专题系列《鱼我所欲也》课件——2020-2021学年九年级下册语文部编版(144张PPT)

文档属性

| 名称 | 古诗文专题系列《鱼我所欲也》课件——2020-2021学年九年级下册语文部编版(144张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-18 14:50:16 | ||

图片预览

文档简介

《鱼我所欲也》考点详解

【原文再现】

【作家作品】

【整体感知】

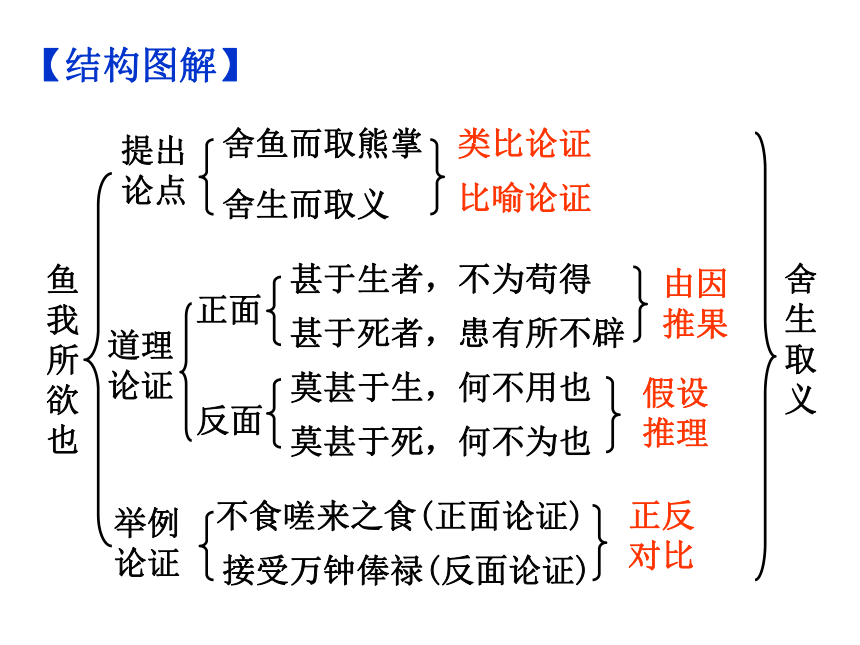

【结构图解】

【中心思想】

【写作特色】

【考点梳理】

考点一:文学常识

考点二:重要词句

考点四:内容理解

考点五:写法及赏析

考点六:主旨及拓展

【链接中考】

【模拟演练】

【文题解读】

【背景信息】

考点三:名句积累

鱼我所欲也

孟子

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者,何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者,何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死,呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉?为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

【原文再现】

“鱼我所欲也”,意思是“鱼是我所喜爱的”,这里是比喻,强调“道义”更重要,主张舍生取义。

【文题解读】

孟子(约前372一前289),名轲,邹(今山东邹县)人,战国时期著名的思想家、教育家,是继孔子之后儒家学派的又一位大师,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。孟子提倡“王道”,主张“仁政”,并以此到齐、梁、鲁、邹、宋、滕等国游说诸侯。

【作家作品】

《孟子》

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,现存七篇,共二百六十章,记录了孟子及其弟子的思想观点和言行活动,《孟子》秉持了《论语》的“语录体”,是战国中期孟子及其弟子和再传弟子编撰而成的。与《论语》《大学》《中庸》合称为“四书”。本文选自《孟子·告子下》。

《孟子》集中反映了孟子的言论和思想,包括政治、修身、教育以及经济等方面。呈现出孟子游说诸侯、与其他流派思想的争锋以及孟子对弟子的言传身教等内容,是研究儒家思想非常重要的典籍。不论是孟子简短的言行,还是孟子政治活动的简要记叙,抑或孟子言语中对思想观点的阐述,都包含了丰富的意义,值得认真阅读。

春秋战国时期社会动荡不安,礼崩乐坏,人的思想得到空前的解放,文化学术空前发达,于是产生了九流十家丰富多彩的散文作品。影响最大的是儒、道、墨、法四家。孟子继承和发展了孔子的“仁义”学说,是孔子以后影响最大的儒家大师。

【背景信息】

【整体感知】

本文以“鱼”和“熊掌”为喻,论述了孟子的一个重要主张:义重于生,当义和生不能两全时应该舍生取义。说明在人生的道路上,会面临许多重要的抉择,我们应以义为重,为了维护它,要不惜做到“舍生而取义”,而不能“见利忘义”。并且进一步指出这是每个人都有的本心,那些在义上有亏的人不过是丧失了他们的本心罢了。又用“一箪食,一豆羹”与“万钟”作对比,说明无论在什么情况下,人都应该保有自己的本心。只要本心在,即使在生死关头,人也能经受住考验;而如果丧失了本心,人就会做出有损于人格的事来。

一、论述舍生取义是人的本心。(正面论述)

第一层(①—④句):用比喻引出中心论点——舍生取义。

第二层(⑤—⑨句):从正反两方面阐述自己的观点,说明义重于生的道理。

第三层(⑩句):得出结论:人人都有舍生取义的本性。

——比喻论证、对比论证、道理论证

文章结构

二、论述见义忘利(舍义取利)就是丧失人的本心。(反面论述)

第一层(①②句):正面举例,证明义之存在。

第二层(③④句):反面举例,揭示见利忘义。

第三层(⑤⑥句):对比论证,揭示见利忘义就是丧失本心,再次证明中心论点:舍生取义。

——举例论证、对比论证、道理论证

【结构图解】

鱼我所欲也

提出论点

道理论证

举例论证

舍鱼而取熊掌

舍生而取义

类比论证

比喻论证

甚于生者,不为苟得

甚于死者,患有所不辟

莫甚于生,何不用也

莫甚于死,何不为也

不食嗟来之食(正面论证)

接受万钟俸禄(反面论证)

正反对比

舍生取义

正面

反面

由因推果

假设推理

【中心思想】

本文阐明了义重于生、义重于利和不义可耻的道理,提出了“舍生取义”的中心论点。文中对比了两种人生观,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人,告诫人们不辨礼义而贪求富贵的行为是不可取的。

【写作特色】

(1)逻辑严密,雄辩有力。

(2)巧用比喻,通俗易懂。用日常生活中鱼和熊掌比喻抽象的生和义,以“舍鱼而取熊掌”巧妙地比喻重大生死考验时要“舍生取义”,这样使道理深入浅出,化抽象为具体,通俗易懂,生动有趣。

(3)正反对比,说理透彻。把“鱼”和“熊掌”、“生”和“义”、“重义轻生的人”和“贪利忘义的人”、“乡为”和“今为”对比,通过比较,把道理说得更加清楚,给人的印象特别深刻,增强了文章的说服力。

(4)善用排比句式增强议论的气势。如“乡为身死而不受……得我而为之”,使文章读起来节奏感强,并且富于文采和气势。

考点一:文学常识

【考点梳理】

《鱼我所欲也》的作者是_______,名____,是______时的_____家、______家、_____家。孟子继承并发扬了_____(人名)的_______思想,与之并称为“______”。其思想核心是“______”。

孟子

轲

思想

教育

政治

儒家

孔子

孔孟

战国

仁义

不为( ) 苟得( ) 所恶( )

不辟( ) 箪食( ) 豆羹( )

弗得( ) 蹴尔( ) 不屑( )

呼尔而与之( ) 得我与( )

乡为身死而不受( )

今为宫室之美为之( )( )

1.生字字音

wéi

ɡǒu

wù

bì

dān

ɡēnɡ

fú

cù

xiè

yú

xiànɡ

wèi

wéi

考点二:重要词句

yǔ

2.通假字

(1)故患有所不辟也

_______通_______,意思:______________

(2)不辩礼义

_______通_______,意思:______________

(3)所识穷乏者得我与

_______通_______,意思:______________

_______通_______,意思:______________

(4)乡为身死而不受

_______通_______,意思:______________

“辟”

“避”

躲避

“辩”

“辨”

辨别

“得”

“德”

感激

“与”

“欤”

语气助词

“乡”

“向”

先前,从前

3.古今异义

(1)万钟则不辩礼义

古义:______________

今义:______________________

(2)一豆羹

古义:___________________________

今义:______________

(2)非独贤者有是心也

古义:______________

今义:______________

古代的一种量器

计时的器具或中空的响器

古代一种木制的盛食物的器具

豆子

这种

对,正确(跟“非”相对)

4.一词多义

(1)为 ①乡为身死而不受( )

②今为宫室之美为之( )

③由是则可以辟患而有不为也( )

(2)得 ①故不为苟得也( )

②所识穷乏者得我与( )

(3)之 ①呼尔而与之( )

②为宫室之美( )

(4)而 ①呼尔而与之( )

②由是则生而有不用也( )

代词,他

助词,的

为了

接受

获得,取得

通“德”,感激

表示修饰

表示转折,却

做

(5)与 ①所识穷乏者得我与( )

②呼尔而与之( )

(6)于 ①所欲有甚于生者( )

②万钟于我何加焉( )

(7)故 ①故不为苟得也( )

②是故所欲有甚于生者( )

(8)则 ①则凡是可以得生者何不用也( )

②得这则生( )

通“欤”,语气词,吗

给

比

对

所以,因此

因为

那么

就

5.其他重要词语

(1)二者不可得兼( )

(2)舍生而取义( )

(3)故不为苟得也( )

(4)故患有所不辟也( )

(5)蹴尔而与之( )

(6)万钟于我何加焉( )

(7)是亦不可已乎( )

(8)失其本心( )

同时

舍弃

苟且取得

祸患,灾难

用脚踢

有什么益处

停止,放弃

天性,天良

6.课文翻译

(1)鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

鱼,是我所喜爱的;熊掌,也是我所喜爱的。(如果)这两种东西不能同时得到,(那么我)就放弃鱼而选取熊掌。

(2)生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

生命,也是我所喜爱的;道义,也是我所喜爱的。(如果)这两种东西不能同时得到,(那么我)就舍弃生命而选取道义。

(3)生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

生命是我所喜爱的,(但我)喜爱的还有胜过生命的东西,所以(我)不肯做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,(但我)厌恶的还有超过死亡的事,所以有的灾祸我不躲避。

(4)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者,何不用也?

如果人们喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是可以用来求得生存的手段,有什么手段不可用呢?

(5)使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是可以用来躲避灾祸的事,有什么事不可以做呢?

(6)由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

通过某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用,通过某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不去做。

(7)是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

因此(他们)所喜爱的,有比生命更重要的东西;他们所厌恶的,有比死亡更严重的事情。

(8)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不只是贤人有这种思想,人人都有这种思想,(只不过)贤人能够(保持这种品德)不丧失它罢了。

(9)一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

一碗饭,一碗羹,得到它就能活下去,得不到就会饿死。

(10)呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

没有礼貌地吆喝着给他,过路的饥民也不肯接受;(用脚)踩踏后给他,乞丐也不肯接受。

(11)万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉?

优厚的俸禄如果不分辨是否合乎礼义就接受它,这样优厚的俸禄对我有什么好处呢!

(12)为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

(是)为了住宅的华丽,妻妾的侍奉、所认识的穷困的人感激我吗?

(13)乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

先前为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在为了住宅的华丽却接受了;先前为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在为了妻妾的侍奉却接受了;先前为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在为了所认识的穷困的人感激我却接受了:这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫做丧失了人的羞恶之心。

考点三:名句积累

(1)本文的中心论点是:

舍生而取义。

(2)文中能概括全篇大意的句子是:

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

(3)开头以“鱼”和“熊掌”为喻的句子是:

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

(4)《鱼我所欲也》中体现“性本善”思想的句子是:

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(5)孟子认为能做到舍生取义的人是:

所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

(6)孟子认为失其本心的行为是:

万钟则不辩礼义而受之。

或:为宫室之美为之;为妻妾之奉为之;为所识穷乏者得我而为之。

(7)在孟子看来,有些人即使遇到祸患也不躲避的原因是:

所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

(8)在孟子看来,有些人不辩礼义而接受万钟是为了:

宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我。

(9)文中运用“不受嗟来之食”的典故的句子是:

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

(10)“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”中的“是心”指:

所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

(11)“此之谓失其本心”中的“此”指的是:

为宫室之美为之;为妻妾之奉为之;为所识穷乏者得我而为之。

(12)在作者看来,面对高官厚禄而不辩礼义的根本原因是:

失其本心。

(13)孟子告诫我们不能接受不义之财的句子是:

万钟不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

(14)用文中语句理解“义”和“不义”:

所欲有甚于生者;所恶有甚于死者。

1.“鱼”“熊掌”“舍鱼而取熊掌”在文中分别比喻什么?文章以鱼和熊掌设喻的目的是什么?

“鱼”比喻“生”,“熊掌”比喻“义”,“舍鱼而取熊掌”比喻“舍生而取义”。

文章以鱼和熊掌设喻,其目的是引出论点舍生取义。

考点四:内容理解

2.写“鱼”和“熊掌”不可得兼时取“熊掌”的用意是什么?

意在说明在生活中经常会遇到需要选择的事,在两者不可兼得的情况下,人们会选择价值更高东西。孟子用此事来比喻“舍生取义”的道理。

3.本文开头从“鱼”和“熊掌”说起,有什么好处?

作者用“鱼”比喻“生”,用“熊掌”比喻“义”,通过类比,形象生动地引出了本文的中心论点——舍生取义,化抽象为具体,深入浅出。

4.第一段中,作者是怎样正面阐述自己的观点的?

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

——从正面论述了义重于生。

5.第一段中,作者是怎样从反面申述观点的?

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也?

——从反面论述了不义重于死。

6.“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”中的“所欲”“所恶”分指什么哪些事情?文章怎样论证“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”的?

“所欲”指正义的事业,如为人民谋解放,为国家、民族、集体利益,为了别人的安危等。

“所恶”指不正义的、不合法、不道德的事情,如叛变革命,危害集体,杀人放火等。

先正面论述,人之所以能够舍生取义是因为人有羞恶之心;

再反面论述,如果贪生怕死就会导致无恶不作。

7.从文中可以看出,作者认为“贤者”与其他人的不同在于什么?

贤者没有丧失“舍生取义”之心。

8.根据文段内容,用简明的语言说说作者认为怎样的人才是“贤者”。

把义看作比生命还要重要的人才是“贤者”。

9.第一段作者得出的结论是什么?

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

10.儒家认为“性相近,习相远”,第一段中哪一句和这一观点相近?

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

11.从第一段看,作者为什么可以“舍生”并不去做“不义”之事?

因为作者所喜爱的有比生命更重要的,即“义”;所厌恶的有甚于死亡的,即“不义”。所以他为了“义”可以“舍生”;即使死掉也不做“不义”之事。

(点拨:点明“所欲”和“所恶”分别指什么,再与论点“舍生取义”联系起来。)

12.用自己的话简要概括作者在第二段中阐述的观点。

人不能为了获取高官厚禄而舍弃“礼义”。

或:人在接受优厚的俸禄时也要讲“礼义”。

13.为什么行道之人、乞人不接受施舍?

因为这是侮辱性的施舍,受之有损人格。

14.“万钟”“一箪食、一豆羹”“义”三者哪一个更重要?

“万钟”指高位厚禄,是身外之物;“一箪食,一豆羹”决定的是生命,它比“万钟”更重要。但二者与“义”比起来,“义”最为重要。

15.有人为何为“不辨礼义”而接受“万钟”?作者认为这种做法如何?

为了“宫室之美”,为了“妻妾之奉”,为了“所识穷乏者得我”而接受“万钟”。

作者认为“此之谓失其本心”,应当“可以已”。

16.那些“万钟不辩礼义而受之”的人当初宁可饿死也不愿受辱,现在却为了身外之物而不顾廉耻,孟子认为这是什么原因?

“此之谓失其本心。”孟子认为,这种人原来也有舍生取义之心,后来因为贪求利禄而丧失了。

“此”指为“宫室之美”、“妻妾之奉”及“所识穷乏者得我”而受“万钟”。

“本心”是指与生俱来的良心、良知,表现为恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,其内核分别是仁、义、礼、智。本文中侧重指羞恶之心,就是“义”,也就是“善”的本性(或:指人性中本来的善良)。

人失去“本心”的原因是“为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我”而接受“万钟”,即贪恋身外之物,为自己谋取私利(或为物欲所蔽)。

关系:有些人见利忘义,因此“失其本心”,它与“舍生取义”是背道而驰的,“不辩礼义而受之”与“不食嗟来之食”相对比,从反面论证要舍生取义。

17.“此之谓失其本心”中“此”“本心”各指什么?有的人为什么会“失其本心”?“失其本心”与“舍生取义”有什么关系?

18.第二段举了哪两个事例?目的是什么?

举行道之人宁死不吃“呼尔”之食、乞人不接受“蹴尔”之食的正面事例,论证舍生取义是人共有的本性(或:论证“义”比“生”更重要)。

举“不辩礼义”而受“万钟”之禄的反面事例,从反面强调了舍义取利就是丧失本心,再次论证了“舍生取义”的观点。

19.作者列举了两种不同的人生观,赞扬了什么样的人?斥责了什么样的人?

赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人;

斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。

20.根据《鱼我所欲也》的内容填空。

孟子认为人之“所欲有甚于生……所恶有甚于死”。他通过 的取舍、箪食豆羹的取舍、 的取舍等方面论证了“义”和“不义”的存在。

鱼与熊掌

万钟(丰厚的俸禄)

1.本文的中心论点是什么?作者以怎样的方式提出论点?这样写有什么好处?

舍生取义。

作者没有直接提出论点,而是巧妙地设置了一个比喻,然后通过类比提出论点(通过设喻类比的方式提出本文的中心论点)。

或:作者在文章开头巧妙地以鱼与熊掌不可兼得,舍鱼取熊掌为喻,通过类比引出生与义不可兼得,“舍生取义”的中心论点。

这样安排,使论述既充实有力,又深入浅出,生动形象,层次分明。

考点五:写法及赏析

2.指出下列句子运用的论证方法,并分析其作用。

(1)鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

道理论证,对比论证。

从正反两方面讲道理,阐述自己的观点,突出强调了义重于生、不义重于死的道理,使论证更严密,更有说服力。

(2)生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者,何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者,何不为也?

比喻论证,类比论证。

用“鱼”比喻“生”,用“熊掌”比喻“义”,用“舍鱼而取熊掌”比喻“舍生而取义”,通过类比,生动形象地论述了义重于生,应舍生取义,从而把抽象的道理说得更通俗,更易懂(化抽象为具体,深入浅出)。

(3)一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉?为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

举例论证,对比论证。

①举“饿者不食嗟来之食”的例子,从正面论证了舍生取义是人人都有的本性(证明义之存在),使论证更具体更有说服力。

②举不辨礼义而受万钟的例子,从反面论证见利忘义是丧失本心,使论证更具体更有说服力。

③将不吃嗟来之食和不辩礼仪而受万钟之禄加以比较,突出强调了舍生取义的可贵,见利忘义的可耻。

(4)乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?

对比论证。

用“乡”与“今”对待“一箪食,一豆羹”和“万钟”的不同做法进行对比,突出强调了功名利禄使人见利忘义。

3.孟子善于运用日常生活中的事例进行类比说理,使抽象的道理变得浅显易懂。试从文中举出这样的例子。

文章开头写道:“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也”,用舍鱼而取熊掌这一生活常理作类比,引出“舍生取义”的观点,显得生动形象,深入浅出。

4.说说“乡为……今为……是亦不可以已乎?”这一句的修辞方法及其作用。

综合运用了排比、对比、反问的修辞方法;

把“乡”与“今”对“万钟”的不同态度作对比,对不辨礼义而贪求富贵的行为加以批判,强调人不能失去本心,再次证明了“舍生取义”这一中心论点。

用排比说理,增强了文章的气势和论辩力量。

5.本文哪些地方运用了对比?

鱼和熊掌相比,熊掌比鱼更珍贵;

生和义相比,义比生更可贵;

死与不义相比,不义比死更可恶;

舍生取义的人与见利忘义的人相比,赞扬了舍生取义的人;

“不食嗟来之食”与“不辩礼义而受万钟之禄”作对比,赞扬了舍生取义的精神,批判了那些只贪图荣华富贵而不顾礼义廉耻的人。

6.本文使用了哪些论证方法?试举例说明。

①比喻(类比)论证,用“鱼”比喻“生”,用“熊掌”比喻“义”,用“舍鱼而取熊掌”比喻(类比)“舍生而取义”;

②对比论证,用“乡”与“今”对待“一箪食,一豆羹”和“万钟”的不同做法进行对比论证;

③举例论证,用“一箪食,一豆羹”和“万钟”的事例论证“义”重于“生”的观点;

④道理论证,第一段用讲道理来论证为何要“舍生”:因为有的东西比生更可贵,有的东西比死更可恶。

(“生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”)

1.这篇文章论证了一个什么观点?

在“生”与“义”不能兼顾时,应该舍生取义。

考点六:主旨及拓展

2.你赞成孟子舍生取义的观点吗?今天应不应该提倡这一观点?谈谈你的看法。

示例一:赞成。在当今社会也要讲诚信、讲道德,不做违法乱纪的事。

示例二:赞成。要见义勇为,为正义的事业而献身,做于国于民于人有益的事。

示例三:不赞成。社会上的哥们义气是与小团体个人私利相关的江湖义气,应该认清与远离。

3.文中作者肯定的是哪种人?联系实际谈谈你的看法。

示例:作者肯定的是舍生取义的人。

现实生活中,舍生取义、见义勇为的人会得到人们的肯定和赞扬,而见利忘义、唯利是图的人会遭到人们的唾弃。

(言之有理即可)

4.你认为孟子说的“失其本心”的原因在现实生活中存在吗?那么应该怎样才“不失其本心”呢?

在现实生活中存在。现实中物欲的膨胀,对金钱和权力无止境的追求,使很多人“失去本心”。

不“失去本心”的人,应该:

(1)更看重对精神和知识的追求,甘于寂寞,不为世俗所动;

(2)坚持自我修养的提高;

(3)有舍生取义的意识;

(4)注重道德修养。

5.你是否赞同文中“行道之人”和“乞人”的做法?请谈谈你的看法。

①赞同,从舍生取义的角度来说;

②不赞同,从“珍爱生命”的角度来说。

6.孟子认为“行道之人”不吃“嗟来之食”是“不失本心”的行为,但也有人并不赞同“行道之人”这样的做法。谈谈你的看法。

“嗟来之食”今泛指带有侮辱性的施舍,究竟如何对待“嗟来之食”,要视具体情况而定,如果接受这种施舍,不仅自己的人格受到侮辱,而且严重损害了国家和人民的利益,对于这样的施舍,当然应该是宁愿饿死也不接受,但有时接受“嗟来之食”,保存了自己,虽然自己受到了一定的损害,但可更好得维护国家和人民的利益此时不妨暂且忍辱负重。

7.写出能证明“舍生取义”这一观点的诗句和事例。

诗句示例:

①人生自古谁无死,留取丹心照汗青。(文天祥)

②取义成仁今日事,人间遍种自由花。(陈毅)

③生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。(匈牙利?裴多菲)

④砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。(夏明翰)

事例示例:

①文天祥誓死不降元(南宋文天祥被俘,面对元统治者的威逼利诱,宁死不屈);

②苏武拒降匈奴;

③谭嗣同慷慨赴死;

④朱自清宁可饿死,也不愿领取美国的救济粮;

⑤闻一多拍案而起,横眉冷对国民党的手枪,宁可倒下去,也不屈服;

⑥刘胡兰面对敌人的铡刀毫不畏惧,宁死也不出卖党组织,最后英勇牺牲。

⑦抗洪英雄李向群为保一方群众生命财产安全,誓斗洪魔,以身殉国。

⑧2019年3月30日,凉山木里县发生森林大火,四川森林消防总队凉山支队西昌大队消防员展开扑救,27名森林消防指战员全部牺牲,将青春热血洒在木里河两岸。四川森林消防员——青山忠诚的卫士,危难的永恒对手。

⑨2020年新年伊始,武汉中心医院眼科医生李文亮——新冠肺炎疫情“吹哨人”,先行预警,警醒世人。因“在互联网上发布不实言论”而被辖区派出所提出警示和训诫。被人误解之后,他依然坚守岗位,履职尽责。在接诊时不幸感染新冠肺炎,献出了年轻而宝贵的生命。

⑩2020年,在全国阻击新冠肺炎疫情的战场上,最美“逆行”的不仅有医护人员,还有村委会主任、人民警察、驻村第一书记。他们挺身而出,始终坚守岗位,奋战在疫情防控第一线,直至献出宝贵生命。

(只要是符合“舍生取义”这一观点的古今事例作论据都可。)

8. (课后练习四)在中华民族历史上,无数仁人志士都把“舍生取义”奉为人生准则,你能举出几个事例吗?在今天,又该如何理解“舍生取义”呢?

示例一:屈原看着楚国的大好河山一点点地被吞噬,看着那一群奸佞小人为了一己荣华谄媚楚王,置国家于不顾,他不愿同流合污,最后在绝望中毅然决然地投入汨罗江。

示例二:南宋末年文天祥抗元被俘,面对元朝统治者的威逼利诱毫不动摇,视死如归,写出“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”的千古名句,最终慨就义;

示例三:清末戊戌变法失败后,谭同在能够出逃的情况下没有出逃,选择了舍生取义,希望用自己的鲜血唤醒沉睡的国人;

示例四:在抗击“非典”的战斗中,护士长叶欣不惜牺牲自己的生命挽救“非典”病人,最终以身殉职。

在今天,对“舍生取义”应有新的理解。“生”和“义”应该代表两种情况。一种是“利己”,一种是“利人”。今天的我们应在力所能及的情况下见义勇为,为正义事业而奋斗,做于国于民有益的事。

或:在今天,我们应当赋予“舍生取义”以新的含义,那就是为了国家和人民的利益,不惜牺牲自己的生命。

9.本文孟子用“舍生而取义”来表现他的人生追求(选择)。文天祥《过零丁洋》中体现这种追求的诗句是:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。请写出历史上在人生中有正确选择的人。

示例:①岳飞选择精忠报国;

②文天祥选择忠义守节;

③布鲁诺选择坚定信念。

10.本文主要阐述了“舍生取义”的道理。作为21世纪的中学生,你怎样理解这个“义”字?文中“舍生取义”的“义”与社会上哥们义气的“义”有什么不同?

这个“义”是指要以国家、集体利益为先,能见义勇为、为正义事业而献身、做于国于民于人有益的事等。

“舍生取义”的“义”指的是正义、大义,涉及国家利益、民族气节等;而哥们义气中的“义”则是讲吃喝,不顾原则,涉及个人利益或某些团体利益,是小义,并不一定代表正义。

11.文中“义”的内涵是什么?今天我们还有坚持的必要吗?

“义”是正义,是利于国家、民族的正义。

今天我们还有坚持的必要。无论任何时候,我们都应该坚持国家人民的利益高于一切的原则。

12.本文所强调的“义”与市场经济下的“利”有无矛盾,由此会引发一点什么样的启示,请简要谈谈。

不矛盾,在市场经济下也要讲诚信、讲道德,不做违法乱纪的事。

13.面对越来越多的诱惑,面对人生的各种考验,你该如何舍生取义?

把“道德”“正义” 放在首位,勇于识别真、善、美、假、恶、丑,坚定自己的政治立场,不受各种各样变相的“利”的诱惑,不去做不道德、不正义、不合法的事,做一个正直的人,品德高尚的人,一个对国家、对集体、对社会、对他人有用的人。

14.在物质生活日益丰富的今天,当面对诸如“生”与“义”、“忧患”与“安乐”的选择时,如何才能做到不失“本心”?请联系实际,谈谈你的看法。

加强思想品德修养,保持人的本性,去恶扬善,勤俭节约,居安思危。如当人民群众生命财产受到威胁时,我们要挺身而出,捍卫正义。

15.宋末抗元民族英雄文天祥在被元军杀害前曾写下绝笔说:“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以至仁。读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧。”文天祥所说的这些话的意思大概是什么?表明了他怎样的人生观?

文天祥所说话的意思是:孔子说要“成仁”,孟子说要“取义”,惟有行为完全符合“义”的要求,才能达到“仁”的境界。我们研读圣人贤士的著作,要从中学习什么东西,从今往后,我没有什么可惭愧的。

这表明他舍生取义、视死如归的人生观,用实际行动实践他的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的壮志和节操。

16.《鱼我所欲也》中,“所识穷乏者得我与”一句,从一个侧面反映出了孟子亲民爱民的民本思想,与此同时,在孟子看来,即使是出于用之于民的目的,也不能“万钟则不辩礼义而受之”。你认为其中的道理是什么?

因为“义”的价值高于“生”,所以,即使出于用之于民的目的,也不能放弃“义”的前提,用“不辩礼义”之财来让人苟且求生,更何况是出于让“穷乏者”“得我”的个人目的。

17.孟子提倡的 “舍生取义”曾经造就了一大批仁人志士,而现在的学校教育则强调我们中小学生要“珍爱生命”,最近教育部新修改的《中学生日常行为规范》就删掉了“见义勇为,敢于斗争”的字样,对于这些,你是怎样看待这一问题的?

【示例】我的观点:人的生命是宝贵的,我们应当要珍爱这仅有的一次生命,但并不表示我们不见义勇为,不伸张正义,只是我们在见义勇为时,要量力而行,在与坏人斗勇的同时还要斗智,尽量避免对自己的损害,对生命的威协。

(言之成理,观点鲜明即可。)

18.对比阅读以下几则材料,联系课文用一个词说说它们各自表现了怎样的价值取向。

①富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。(孟子)

____________________________________

②人生自古谁无死,留取丹心照汗青。(文天祥)

____________________________________

③生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。(裴多菲)

____________________________________

④砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。(夏明翰)

____________________________________

取义(尊严,骨气)

赤诚

自由

信仰

我们要正确对待生与死、义与利,在面临人生的抉择时应将正义放在首位。

19.出自《鱼我所欲也》的成语有舍生取义、嗟来之食,由此我们可以联想到与本文观点相关的孟子曾说过的哪一句话?

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

20.《孟子》中有这样的名言:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”你认为其中的哪一句话最能说明“行道之人”和“乞人”的行为?

贫贱不能移。

21.作为继孔子之后著名的儒家大师,孟子为我们留下了许多富有哲理性的名言。请根据自己的积累,试写出其中的两条(不得从本文中选取)。

①生于忧患,死于安乐。

②得道多助,失道寡助。

22.如何评价《鱼我所欲也》一文的思想内容?

人应该有舍生取义的精神,这一观点在战国时代有积极作用,对后世知识分子的精神修养也有极好的影响。如岳飞、邓世昌、朱自清、闻一多。但孟子“舍生取义”观点的根据是唯性主义的性善论,他的说理仅止于是否丧失“本心”,有明显的局限性。随着时代的发展,“义”的内涵发生了变化。我们现在所说的“义”是指社会公义,即个人利益要服从于集体利益、国家利益。在当今社会,面对越来越多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应该作出正确的抉择。

23.人生常常面临各种各样的抉择,在关键时刻,如何才能作出正确的选择呢?你从本文得到了什么启示?

人有时会迫于情势或欲望,做出非善的行为来,因此做人应该时常自省,要敢于舍生取义。

启示:(1)面对心灵的选择,每个人都要“舍生取义”。

(2)在国家利益、人民利益前个人利益是微不足道的,换句话说就是牺牲小我,完成大我。

示例:屋檐下,时常会发现一些小凹槽,这是怎么回事呢?原来是下雨天沿屋檐滴落下来的雨水,几十年如一日地滴在同一个地方,形成凹槽,这就是“滴水穿石”。同样,我们在学习生活中如果做到这样锲而不舍,日雕月琢,一定会有大的成就。

24.孟子善于运用日常生活中的事例进行类比说理,使抽象的道理变得浅显易懂。学习这种写法,写一段话,说明一个道理。

【链接中考】

【2019年四川省遂宁市 】

12.阅读下面甲、乙两段文言文,完成下列各题。

【甲】鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也,死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辞也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。?(节选自《鱼我所欲也》)

【乙】屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨①?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察②,受物之汶汶③者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳。又安能以皓皓④之白,而蒙世之温蠖⑤乎!”乃作《怀沙》之赋。于是怀石,遂自投汨罗以死。 (节选自《史记?屈原列传》)

【注释】①醨:薄酒。②察察:洁白的样子。③汶汶:浑浊的样子。④皓皓:莹洁的样子。⑤温蠖(huò):尘滓重积的样子。

参考译文:屈原到了江滨,披散头发,在水泽边一面走,一面吟咏着。脸色憔悴,形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。渔父看见他,便问道:“您不是三闾大夫吗?为什么来到这儿?”屈原说:“整个世界都是混浊的,只有我一人清白;众人都沉醉,只有我一人清醒。因此被放逐。”渔父说:“聪明贤哲的人,不受外界事物的束缚,而能够随着世俗变化。整个世界都混浊,为什么不随大流而且推波助澜呢?众人都沉醉,为什么不吃点酒糟,喝点薄酒?为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?”屈原说:“我听说,刚洗过头的一定要弹去帽上的灰沙,刚洗过澡的一定要抖掉衣上的尘土。谁能让自己清白的身躯,蒙受外物的污染呢?宁可投入长流的大江而葬身于江鱼的腹中。又哪能使自己高洁的品质,去蒙受世俗的尘垢呢?”于是他写了《怀沙》赋。因此抱着石头,就自投汨罗江而死。

【乙】屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨①?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察②,受物之汶汶③者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳。又安能以皓皓④之白,而蒙世之温蠖⑤乎!”乃作《怀沙》之赋。于是怀石,遂自投汨罗以死。 (节选自《史记?屈原列传》)

(1)解释下列语句中加点的词。

①故不为苟得也 ____________

②被发行吟泽畔 ____________

③所欲有甚于生者 ____________

④遂自投泪罗以死 ____________

苟且偷生

同“披”,披散

比

于是,就

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

②举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。

不仅贤人有这种本性,人人都有,只不过有贤能的人不丧失罢了。

整个世界都是混浊的,只有我一个清白;众人都沉醉,只有我一人清醒,因此被放逐。

(3)请简要说说【甲】段是如何提出论点的。

作者在文章开头巧妙地以鱼与熊掌不可兼得,舍鱼取熊掌为喻,引出生与义不可兼得,“舍生取义”的中心论点。

或:作者用“鱼”比喻“生”,用“熊掌”比喻“义”,通过类比,形象生动地引出了本文的中心论点——舍生取义。

(4)在中华民族历史上,有无数的仁人志士像屈原一样都把“舍生取义”奉为人生准则,请你另举出一个事例,并说说你如何理解“舍生取义”。

示例:生命诚然高贵,但是对于人来讲,仁义比生命更可贵,君子贤人是能够做到为了坚守仁义而献出生命的。抗元名将文天祥不接受高官厚禄的诱惑,宁死也不降元,这是对生命价值的一种超越,是对人的生命价值的提升和升华,也是中华民族所弘扬的美德之一。

【2017年贵州黔东南州】

阅读下面文言选段,按要求完成8—11题。(17分)

鱼我所欲也

《孟子》

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之行道之人弗受蹴尔而与之乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

8.下列句中加点字的意义和用法的判断,不正确的一组是( )(3分)

A.故患有所不辟也(动词,通“避”) B.万钟于我何加焉(动词,增加)

C.此之谓失其本心(助词,无实义) D.如使人之所欲莫甚于生(连词,假如)

B

【解析】“加”名词,益处。

9.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.呼尔而与∕之行道之人弗受∕蹴尔而与∕之乞人不屑也

B.呼尔而与之行∕道之人弗受∕蹴尔而与之乞∕人不屑也

C.呼尔而与之∕行道之人弗受∕蹴尔而与之∕乞人不屑也

D.呼尔而与之行∕道之人弗受蹴尔∕而与之乞人∕不屑也

C

10.对选文内容的理解、分析、概括有误的一项是( )(3分)

A.《鱼我所欲也》出自儒家经典之作《孟子》,《孟子》记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修养。《鱼我所欲也》从怎样对待生与死、义与利的角度,阐述了孟子的主张:人性是恶的。

B.本文开篇运用比喻论证方法,以鱼和熊掌为喻,论述了人生的选择应以“义”为重,必要时要“舍生而取义”,同时批判了那些见利忘义的人。

C.“非独贤者有是心也”的“是心”指恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心等这些善心。

D.面对生死抉择的时候,那些“舍生取义”者的表现是“所欲有甚于生者,故不为苟得”“所恶有甚于死者,故患有所不辟”。

A

【解析】孟子主张人性本本善。

11.将文言文阅读材料中画线句子翻译成现代汉语。(8分)

①死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

②乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。

死亡也是我所厌恶的,但我所厌恶的还有比死亡更严重的事,所以有的灾祸我不躲避。

从前(为了“礼义”),宁愿死也不接受(施舍),现在为了所认识的穷困的人感激我却接受了。

【2016年湖南省张家界】

阅读下面的文言文选段,完成9~11题。(l1分)

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不避也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

【乙】范文正公仲淹悴,依睢阳②朱氏家,常与一术者游。会术者③病笃④,使人呼文正而告曰:“吾善炼水银为自金,吾儿幼,不足以付,今以付子。”即以其方与所成白金一斤封志,内文正怀中。文正方辞避,而术者气已绝。后十余年,文正为谏官,术者之子长,呼而告之曰:“尔父有神术,昔之死也,以汝尚幼,故俾⑥我收之,今汝成立,当以还汝?”出其方并白佥授之,封识宛然⑦。(选自《东轩笔录》)

【注释】①悴:困苦。②睢(suī)阳:古地名,今河南境内。③术者:术士。古代大多指有一定技能的人。④病笃:病重。⑤通“纳”,放入。⑥俾(bì):使。⑦宛然:依然如故。

【参考译文】范仲淹年轻时贫穷潦倒,寄居在睢阳一个姓朱的人家,经常与一个术士交游,正赶上那个术士病危了,便请人叫来范仲淹,告诉他:“我善于把水银炼成白金,我的儿子年纪小,不能把这个秘方交托给他,现在我把它交给你。”随即把这秘方和炼成的一斤白金封好,放在范仲淹的怀中. 范仲淹刚想推辞,那个术士就气绝而死。后来过了十几年,范仲淹当上了谏官,当年那个术士的儿子长大了,范仲淹把他叫来说:“你的父亲会使用神术,当年他过世的时候,因为你年纪还小,所以就让我先保管秘方和一斤白金,现在你已经长大了,应当把这些东西还给你。”于是就拿出那个秘方和白金一起交给术士的儿子,那个密封的标志依旧完好如初。

【乙】范文正公仲淹悴,依睢阳②朱氏家,常与一术者游。会术者③病笃④,使人呼文正而告曰:“吾善炼水银为自金,吾儿幼,不足以付,今以付子。”即以其方与所成白金一斤封志,内文正怀中。文正方辞避,而术者气已绝。后十余年,文正为谏官,术者之子长,呼而告之曰:“尔父有神术,昔之死也,以汝尚幼,故俾⑥我收之,今汝成立,当以还汝?”出其方并白佥授之,封识宛然⑦。(选自《东轩笔录》)

9.解释加点词的意思。(4分)

(1)所恶有甚于死者( )

(2)如使人之所欲莫甚于生( )

(3)会术者病笃( )

(4)今汝成立( )

厌恶

如果,假使,假如

适逢,正赶上

长大成人

10.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(2)即以其方与所成白金一斤封志,内文正怀中。

不仅仅贤人有这种思想,人人都有这种思想,只不过贤人能够不丧失罢了。

就把这秘方和炼成的一斤白金封好,放在范仲淹怀中。

11.试用【甲】文的主要观点,结合【乙】文内容,简要评价范仲淹。(3分)

【甲】文的主要的观点是“舍生取义”(1分),【乙】文中范仲淹虽然贫困,面对秘方和白金客毫不动心,多年后将秘方和白金交付死者的儿子,为人正直,守承诺(1分)。范仲淹坚持自己的做人准则,知羞明耻,是心中有“义”的人(1分)。

【模拟演练】

一、阅读甲乙两则文言文,完成1—5题。

【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。乎尔而与之,行到之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼仪而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉而为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(节选自《鱼我所欲也》)

【乙】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”(《富贵不能淫》)

1.解释下列词语。

(1)行道之人( )

(2)何加焉( )

(3)得我( )

(4)无违夫子( )

过路的人(饥民)

有什么好处

感激我

不违背丈夫

2.用现代汉语写出文中两个划线句子的意思。

(1)是亦不可以已乎?

(2)是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?

这难道也是不可以停止的吗?

这哪能算是大丈夫呢?你没有学过礼吗?

3.选出对两文理解和分析错误的一项是( )

A.甲文中“今为宫室之美为之”中的“之”与乙文中“往送之门”的“之”都用作代词,指代前文内容。

B.甲文用正反对比手法阐述了失掉“义”的过程及原因。

C.甲文前两句讲述的事实及道理可以用“廉者不受嗟来之食”概括其内涵。

D.乙文中景春和孟子对“什么是大丈夫”的认识具有明显区别,景春认为能威震诸侯,安坐家中就能使天下太平的人为大丈夫,而孟子认为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的人才是真正的大丈夫。

A

【解析】A项“之”用法不同,甲文中前一个用作助词“的”,后一个用作代词,代指“前面的行为”,乙文中用作动词,“到”的意思。

4.从乙文中摘录跟“穷则独善其身,达则兼济天下”表达相似道理的句子。

得志,与民由之;不得志,独行其道。

5.两文中孟子表达的观点有何异同?

相同点:两文都阐述了为人处事应该追求“义”;

不同点:乙文除了讲“义”外,还讲了“仁”和“礼”。

二、阅读甲乙两则文言文,完成1—5题。

【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。乎尔而与之,行到之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼仪而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉而为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(节选自《鱼我所欲也》)

【乙】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”(《富贵不能淫》)

1.解释下面加点词的意思。

(1)万钟则不辩礼仪而受之( )

(2)乡为身死而不受( )

(3)安居而天下熄( )

(4)富贵不能淫( )

优厚的俸禄

通“向”,从前

停息,太平

使动用法,使……迷惑

2.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)蹴尔而与之,乞人不屑也。

(2)以顺为正者,妾妇之道也。

用脚踢着给别人吃,乞丐也因受轻视而不肯接受。

把顺从当作准则,是妇人家遵循的原则。

3.【甲】文【乙】文都说到了“礼”,请结合选文说说两者的异同。

相同点:两文的“礼”都有“礼义”“仁义”的意思;

不同点:【甲】文的“礼”强调每个人都有“本心”,人应该保持自己的本心,尤其是羞恶之心。【乙】文的“礼”强调仁义道德,要以正义为标准,以天下太平为己任,保持道德节操。

4.请谈谈“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫”这句话的现实意义。

示例一:这既是中华民族的传统美德,也是每个人的行为准则,特别是作为领导者,更应做到如此,以国家、民族、人民的利益为重,不为一己私利而有损前者的利益,为人民着想,为人民服务,做一个大丈夫。

示例二:这句话出自《孟子》,是中华民族的传统美德,也是我们每个中国人的行为准则。在现实生活中,面对金钱利益的诱惑,不乱其心;在危及国家民族利益的时刻,我们要敢于挺身而出,不怕牺牲,做一个真正的大丈夫。

三、阅读下面文言选段,按要求完成各题。

鱼我所欲也

孟子

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

1.解释下面加点的词。

(1)故患有所不辟也( )

(2)弗得则死( )

(3)妻妾之奉( )

(4)乡为身死而不受( )

(5)失其本心( )

祸患、灾难

不能

侍奉

通“向”,从前

本性。这里指人的羞恶之心

2.下列各组加点词意思和用法相同的一项是

( )

A.呼尔而与之

潭西南而望

B.是亦不可以已乎

颓然乎其间者

C.得之则生

吾妻之美我者

D.今为妻妾之奉为之

不足为外人道也

A

3.翻译下面的句子。

(1)二者不可得兼,舍生而取义者也。

(2)乡为身死而有受,今为宫室之美为之。

(如果)这两样东西不能同时都得到的话,(那么我)就只好舍弃生命而选取大义了。

从前(为了“礼义”),宁愿死也不接受(施舍),现在(有人)为了住宅的华丽却接受了。

4.选出下列对文章内容及写法分析不正确的一项( )

A.文章第一段用拟人的方式引出“舍生取义”的观点,并分别从正面、反面加以阐明。

B.本文使用了比喻论证、对比论证、举例论证等论证方法。

C.文章多次使用对比的手法,如鱼和熊掌对比、生与死对比、向与今对比等。

D.作者认为有些人丧失了“羞恶之心”是为物欲所,要做到“舍生取义”,就必须使自己的“羞恶之心”不为物欲所蔽。

A

【解析】是用比喻的方式引出论点。

5.这篇文章论证了一个什么观点?运用了哪些论证方法?

观点:人在“生”与“义”不能兼顾时,应该舍生取义。

论证方法:道理论证、比喻论证、举例论证和对比论证。

6.《礼记·檀弓》中说:“予唯不食嗟来之食,以至于斯也!”其中“不食嗟来之食”与文中哪句话意思相同?

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

四、阅读甲乙两则文言文,完成1—5题。

【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:①是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(选自《鱼我所欲也》)

【乙】故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

? 人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。②然后知生于忧患,而死于安乐也。

(选自《生于忧患,死于安乐》)

1.下面句子朗读节奏划分正确的一项是 (?? ?? )

A、万钟则/不辨礼义/而受之

B、故天/将降大任/于是人也

C、食马者/不知其能/千里而食也

D、醉翁之意/不在酒,在乎/山水之间也。

D

2.解释下列加点词语。

(1)呼尔而与之( )

(2)今为宫室之美为之( )

(3)所以动心忍性( )

(4)困于心,衡于虑( )

指没有礼貌地吆喝

为了

用这些来……

阻塞,不顺畅

3.翻译文中画线的句子。

①是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

②然后知生于忧患,而死于安乐也。

这种做法不是可以让它停止吗?这就叫做丧失人的羞恶之心。

这样以后人们才会知道忧患使人们谋求生存发展,而安逸享乐就会让人萎靡死亡。

4.选自《孟子》的两则文段,骈散结合,说理透彻,具有很强的教育意义。甲文第一段告诉我们:对于人来说,生死固为重要,但__________________更重要。乙文第一段则讲明了_____________的道理。

人的尊严(骨气)?

逆境造就人才

5.在物质生活日益丰富的今天,当面对诸如“生”与“义”、“忧患”与“安乐”的选择时,如何才能做到不失“本心”?请联系实际,谈谈你的看法。

示例:不失“本心”应该做到:加强思想品德修养,保持人的本性,去恶扬善,勤俭节约,居安思危。 如当人民群众生命财产受到威胁时我们要挺身而出,捍卫正义。

五、阅读甲乙两则文言文,完成下列各题。

【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。乎尔而与之,行到之人弗受;蹴尔而与 之,乞人不屑也。万钟则不辩礼仪而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所 穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉而为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。(选自《孟子》)

【乙】孔子谓颜回①曰:“回,来!家贫居卑,胡不仕②乎?” 颜回对曰:“不愿仕。回有郭外之田五十亩,足以给粥;郭内之田十亩,足以为丝麻;鼓琴足以自娱;所学夫子之道者足以自乐也。回不愿仕。”孔子愀然变容,曰:“善哉,回之意!丘闻之:“知足者,不以利自累也;审自得者,失之而不惧;行修于内者,无为而不怍。”丘诵之久矣,今于回而后见之,是丘之得也。” (选自《庄子》)

【注释】①颜回:孔子的学生。 ②仕:做官

【乙】孔子谓颜回曰:“回,来!家贫居卑,胡不仕乎?”颜回对曰:“不愿仕。回有郭外之田五十亩,足以给粥;郭内之田四十亩,足以为丝麻;鼓琴足以自娱,所学夫子之道者足以自乐也。回不愿仕。”孔子愀然变容曰:“善哉,回之意!丘闻之:‘知足者,不以利自累也;审自得者,失之而不惧;行修于内者,无位而不怍。’丘诵之久矣,今于回而后见之,是丘之得也。”

译文:孔子对颜回说:“颜回,你过来!你家境贫寒居处卑微,为什么不外出做官呢?”颜回回答说:“我无心做官,城郭之外我有五十亩地,足以供给我食粮;城郭之内我有四十亩地,足够用来种麻养蚕;拨动琴弦足以使我欢娱,学习先生所教给的道理足以使我快乐。因此我不愿做官。”孔子听了深受感动改变面容说:“实在好啊,颜回的心愿!我听说:‘知道满足的人,不会因为利禄而使自己受到拘累;真正安闲自得的人,明知失去了什么也不会畏缩焦虑;注意内心修养的人,没有什么官职也不会因此惭愧。’我吟咏这样的话已经很久很久了,如今在你身上才算真正看到了它,这也是我的一点收获哩。”

1.解释下列加点字。

(1)乡为身死而不受( )

(2)是亦不可以已乎( )

(3)胡不仕乎( )

(4)孔子愀然不容( )

通“向”,从前

停止,放弃

为什么

……的样子

2.找出与乙文“失之而不惧”中“之”的用法相同的一项( )。

A.行道之人弗受

B.辍耕之垄上

C.学而时习之

D.宋何罪之有

C

3.翻译下列句子。

(1)所识穷乏者得我与?

(2)善哉,回之意!

所认识的贫穷的人感激我吗?

颜回的志趣很好呀!

4.回答下列问题。

(1)甲文多处运用对比论证的方法,请举出其中一例。

①乡为身死而不受,今为宫室之美为之;

②乡为身死而不受,今为妻妾之奉而为之;

③乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;

④不食嗟来之食与不辨礼义而受万钟对比。

(2)甲乙两文都强调做人要有所坚守,请谈谈两文分别要坚守什么。

甲文强调做人要坚守礼义,有羞恶之心,不为名利(高官厚禄)所动;

乙文强调做人要坚守自己的志趣,不因贫穷而改变。

5.孟子提出了“鱼和熊掌不可得兼”的问题和应当“舍生取义”的观点。在当今社会,面对人生的各种考验,我们应如何处理好“舍生取义”和“珍爱生命”的关系?请举例说明。

示例一:生命诚可贵,正义价更高。在生与死的考验面前,我们应该舍生取义。如刘胡兰,在敌人的铡刀面前,决不吐露党的秘密,用青春传承了舍生取义,用无畏谱写了英雄赞歌。

示例二:生命只有一次。面对诱惑和考验,我们既需要珍爱生命,同时应该用智慧去维护“道义”。如鲁迅先生,用100多个笔名,与敌人斗智斗勇,既保全了自己,又和敌人进行了坚决的斗争,捍卫了正义和真理。再如湖北青年周冲,为了营救被卡悬空的女童,急中生智,巧妙借助防护栏,冒着生命危险,用顽强的毅力托举女童,展示了平民英雄的义举。

六、阅读下面文言选段,按要求完成各题。

鱼我所欲也

孟子

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

1.解释下面加点的词。

(1)由是则生而有不用也( )

(2)蹴尔而与之( )

(3)乡为身死而不受( )

(4)是亦不可以已乎( )

(5)故不为苟得也( )

(6)万钟于我何加焉( )

生存

踩踏

停止

通“向”,从前

苟且

益处

2.下列句子的朗读停顿划分有误的一项是( ) A.是∕亦不可以已乎

B.如使∕人之所欲∕莫甚于生

C.使人∕之所恶∕莫甚于死者

D.乡∕为身死而不受,今∕为宫室之美∕为之

C

【解析】C项正确划分为:使∕人之所恶∕莫甚于死者。

3.选出下列分析不正确的一项( )

A.文章开端没有直接进入议题,而是先从生活中人们可能遇到的事情写起,这样写给所要论述的问题增加了通俗性,为下文论议正题做好了铺垫。

B.本文第一段文字主要侧重于讲道理,第二段文字则侧重于列举事例。

C.第二段通过举例论证、道理论证来阐明人不应该为物欲而丧失本心。

D.文末用一组排比句,表达了作者对“不辩礼义而受之”的人的痛惜与贬斥之情。

C

【解析】不是道理论证,是对比∕正反论证。

4.本文的中心论点是什么?请结合具体实例,谈谈作者是运用什么论证方法(谈一种即可)来证明文章的中心论点的。

中心论点:舍生取义(“舍生而取义者也”或“人在任何时候都不要违背‘义’”)。

本文主要运用了比喻论证、举例论证、对比论证等论证方法来证明文章的中心论点,如将“生”比作“鱼”,将“义”比作“熊掌”,当二者不能兼得时,应舍生取义;又如作者列举“一箪食,一豆羹”的例子,告诉我们不要吃嗟来之食,不要丧失人的“本心”,要舍生取义。

5.本文主要赞扬了什么?批判了什么???

赞扬了“舍生取义”,批判了“见利忘义”。

七、阅读下面文言选段,按要求完成各题。

鱼我所欲也

孟子

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

1.下列句子中加点的“之”字的用法与其他三项不同的一项是( )。

A.行道之人弗受

B.为宫室之美,妻妾之奉

C.使人之所恶莫甚于死者

D.山川之美,古来共谈

C

【解析】C项中的“之”是助词,用在主谓间,取消句子的独立性;ABD三项中的“之”是结构助词,解释为“的”。

2.下列句子中没有通假字的一项是( )。

A.所识穷乏者得我与

B.故患有所不辟也

C.呼尔而与之

D.乡为身死而不受

C

【解析】A.“得”同“德”,“与”同“欤”;B.“辟”同“避”;D.“乡”同“向”。

3.选出下列对文章内容分析不正确的一项( )

A.孟子的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”也是对本文“舍生取义”观的具体阐释。

B.作者以“一箪食,一豆羹”为例告诉我们,这看似微不足道的“一箪食,一豆羹”,当它关乎生死的时候,也能考验一个人的品德。

C.“非独贤者有是心”中的“是心”是指“所欲有甚于生”“所恶有甚于死”。

D.孟子以鱼喻“义”,以熊掌喻“生”,形象地区分了“义”与“生”的价值高下。

D

【解析】“鱼”比喻“生”,“熊掌”比喻“义”。

4.文中两次提到“心”,第一段中说“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”;文章最后又说“此之谓失其本心”。句中的“是心”“本心”指什么?

指恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心等人本来有的思想。

5.第一段提出论点后,作者是如何进行道理论证的?

“生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”

——从正面论证义比生更珍贵。

“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者,何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者,何不为也?”

——从反面论证义比生更珍贵。

“由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”

——论证义比生更珍贵,在二者不可兼得时应舍生取义。

【原文再现】

【作家作品】

【整体感知】

【结构图解】

【中心思想】

【写作特色】

【考点梳理】

考点一:文学常识

考点二:重要词句

考点四:内容理解

考点五:写法及赏析

考点六:主旨及拓展

【链接中考】

【模拟演练】

【文题解读】

【背景信息】

考点三:名句积累

鱼我所欲也

孟子

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者,何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者,何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死,呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉?为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

【原文再现】

“鱼我所欲也”,意思是“鱼是我所喜爱的”,这里是比喻,强调“道义”更重要,主张舍生取义。

【文题解读】

孟子(约前372一前289),名轲,邹(今山东邹县)人,战国时期著名的思想家、教育家,是继孔子之后儒家学派的又一位大师,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。孟子提倡“王道”,主张“仁政”,并以此到齐、梁、鲁、邹、宋、滕等国游说诸侯。

【作家作品】

《孟子》

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,现存七篇,共二百六十章,记录了孟子及其弟子的思想观点和言行活动,《孟子》秉持了《论语》的“语录体”,是战国中期孟子及其弟子和再传弟子编撰而成的。与《论语》《大学》《中庸》合称为“四书”。本文选自《孟子·告子下》。

《孟子》集中反映了孟子的言论和思想,包括政治、修身、教育以及经济等方面。呈现出孟子游说诸侯、与其他流派思想的争锋以及孟子对弟子的言传身教等内容,是研究儒家思想非常重要的典籍。不论是孟子简短的言行,还是孟子政治活动的简要记叙,抑或孟子言语中对思想观点的阐述,都包含了丰富的意义,值得认真阅读。

春秋战国时期社会动荡不安,礼崩乐坏,人的思想得到空前的解放,文化学术空前发达,于是产生了九流十家丰富多彩的散文作品。影响最大的是儒、道、墨、法四家。孟子继承和发展了孔子的“仁义”学说,是孔子以后影响最大的儒家大师。

【背景信息】

【整体感知】

本文以“鱼”和“熊掌”为喻,论述了孟子的一个重要主张:义重于生,当义和生不能两全时应该舍生取义。说明在人生的道路上,会面临许多重要的抉择,我们应以义为重,为了维护它,要不惜做到“舍生而取义”,而不能“见利忘义”。并且进一步指出这是每个人都有的本心,那些在义上有亏的人不过是丧失了他们的本心罢了。又用“一箪食,一豆羹”与“万钟”作对比,说明无论在什么情况下,人都应该保有自己的本心。只要本心在,即使在生死关头,人也能经受住考验;而如果丧失了本心,人就会做出有损于人格的事来。

一、论述舍生取义是人的本心。(正面论述)

第一层(①—④句):用比喻引出中心论点——舍生取义。

第二层(⑤—⑨句):从正反两方面阐述自己的观点,说明义重于生的道理。

第三层(⑩句):得出结论:人人都有舍生取义的本性。

——比喻论证、对比论证、道理论证

文章结构

二、论述见义忘利(舍义取利)就是丧失人的本心。(反面论述)

第一层(①②句):正面举例,证明义之存在。

第二层(③④句):反面举例,揭示见利忘义。

第三层(⑤⑥句):对比论证,揭示见利忘义就是丧失本心,再次证明中心论点:舍生取义。

——举例论证、对比论证、道理论证

【结构图解】

鱼我所欲也

提出论点

道理论证

举例论证

舍鱼而取熊掌

舍生而取义

类比论证

比喻论证

甚于生者,不为苟得

甚于死者,患有所不辟

莫甚于生,何不用也

莫甚于死,何不为也

不食嗟来之食(正面论证)

接受万钟俸禄(反面论证)

正反对比

舍生取义

正面

反面

由因推果

假设推理

【中心思想】

本文阐明了义重于生、义重于利和不义可耻的道理,提出了“舍生取义”的中心论点。文中对比了两种人生观,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人,告诫人们不辨礼义而贪求富贵的行为是不可取的。

【写作特色】

(1)逻辑严密,雄辩有力。

(2)巧用比喻,通俗易懂。用日常生活中鱼和熊掌比喻抽象的生和义,以“舍鱼而取熊掌”巧妙地比喻重大生死考验时要“舍生取义”,这样使道理深入浅出,化抽象为具体,通俗易懂,生动有趣。

(3)正反对比,说理透彻。把“鱼”和“熊掌”、“生”和“义”、“重义轻生的人”和“贪利忘义的人”、“乡为”和“今为”对比,通过比较,把道理说得更加清楚,给人的印象特别深刻,增强了文章的说服力。

(4)善用排比句式增强议论的气势。如“乡为身死而不受……得我而为之”,使文章读起来节奏感强,并且富于文采和气势。

考点一:文学常识

【考点梳理】

《鱼我所欲也》的作者是_______,名____,是______时的_____家、______家、_____家。孟子继承并发扬了_____(人名)的_______思想,与之并称为“______”。其思想核心是“______”。

孟子

轲

思想

教育

政治

儒家

孔子

孔孟

战国

仁义

不为( ) 苟得( ) 所恶( )

不辟( ) 箪食( ) 豆羹( )

弗得( ) 蹴尔( ) 不屑( )

呼尔而与之( ) 得我与( )

乡为身死而不受( )

今为宫室之美为之( )( )

1.生字字音

wéi

ɡǒu

wù

bì

dān

ɡēnɡ

fú

cù

xiè

yú

xiànɡ

wèi

wéi

考点二:重要词句

yǔ

2.通假字

(1)故患有所不辟也

_______通_______,意思:______________

(2)不辩礼义

_______通_______,意思:______________

(3)所识穷乏者得我与

_______通_______,意思:______________

_______通_______,意思:______________

(4)乡为身死而不受

_______通_______,意思:______________

“辟”

“避”

躲避

“辩”

“辨”

辨别

“得”

“德”

感激

“与”

“欤”

语气助词

“乡”

“向”

先前,从前

3.古今异义

(1)万钟则不辩礼义

古义:______________

今义:______________________

(2)一豆羹

古义:___________________________

今义:______________

(2)非独贤者有是心也

古义:______________

今义:______________

古代的一种量器

计时的器具或中空的响器

古代一种木制的盛食物的器具

豆子

这种

对,正确(跟“非”相对)

4.一词多义

(1)为 ①乡为身死而不受( )

②今为宫室之美为之( )

③由是则可以辟患而有不为也( )

(2)得 ①故不为苟得也( )

②所识穷乏者得我与( )

(3)之 ①呼尔而与之( )

②为宫室之美( )

(4)而 ①呼尔而与之( )

②由是则生而有不用也( )

代词,他

助词,的

为了

接受

获得,取得

通“德”,感激

表示修饰

表示转折,却

做

(5)与 ①所识穷乏者得我与( )

②呼尔而与之( )

(6)于 ①所欲有甚于生者( )

②万钟于我何加焉( )

(7)故 ①故不为苟得也( )

②是故所欲有甚于生者( )

(8)则 ①则凡是可以得生者何不用也( )

②得这则生( )

通“欤”,语气词,吗

给

比

对

所以,因此

因为

那么

就

5.其他重要词语

(1)二者不可得兼( )

(2)舍生而取义( )

(3)故不为苟得也( )

(4)故患有所不辟也( )

(5)蹴尔而与之( )

(6)万钟于我何加焉( )

(7)是亦不可已乎( )

(8)失其本心( )

同时

舍弃

苟且取得

祸患,灾难

用脚踢

有什么益处

停止,放弃

天性,天良

6.课文翻译

(1)鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

鱼,是我所喜爱的;熊掌,也是我所喜爱的。(如果)这两种东西不能同时得到,(那么我)就放弃鱼而选取熊掌。

(2)生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

生命,也是我所喜爱的;道义,也是我所喜爱的。(如果)这两种东西不能同时得到,(那么我)就舍弃生命而选取道义。

(3)生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

生命是我所喜爱的,(但我)喜爱的还有胜过生命的东西,所以(我)不肯做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,(但我)厌恶的还有超过死亡的事,所以有的灾祸我不躲避。

(4)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者,何不用也?

如果人们喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是可以用来求得生存的手段,有什么手段不可用呢?

(5)使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是可以用来躲避灾祸的事,有什么事不可以做呢?

(6)由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

通过某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用,通过某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不去做。

(7)是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

因此(他们)所喜爱的,有比生命更重要的东西;他们所厌恶的,有比死亡更严重的事情。

(8)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不只是贤人有这种思想,人人都有这种思想,(只不过)贤人能够(保持这种品德)不丧失它罢了。

(9)一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

一碗饭,一碗羹,得到它就能活下去,得不到就会饿死。

(10)呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

没有礼貌地吆喝着给他,过路的饥民也不肯接受;(用脚)踩踏后给他,乞丐也不肯接受。

(11)万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉?

优厚的俸禄如果不分辨是否合乎礼义就接受它,这样优厚的俸禄对我有什么好处呢!

(12)为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

(是)为了住宅的华丽,妻妾的侍奉、所认识的穷困的人感激我吗?

(13)乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

先前为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在为了住宅的华丽却接受了;先前为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在为了妻妾的侍奉却接受了;先前为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在为了所认识的穷困的人感激我却接受了:这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫做丧失了人的羞恶之心。

考点三:名句积累

(1)本文的中心论点是:

舍生而取义。

(2)文中能概括全篇大意的句子是:

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

(3)开头以“鱼”和“熊掌”为喻的句子是:

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

(4)《鱼我所欲也》中体现“性本善”思想的句子是:

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(5)孟子认为能做到舍生取义的人是:

所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

(6)孟子认为失其本心的行为是:

万钟则不辩礼义而受之。

或:为宫室之美为之;为妻妾之奉为之;为所识穷乏者得我而为之。

(7)在孟子看来,有些人即使遇到祸患也不躲避的原因是:

所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

(8)在孟子看来,有些人不辩礼义而接受万钟是为了:

宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我。

(9)文中运用“不受嗟来之食”的典故的句子是:

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

(10)“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”中的“是心”指:

所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

(11)“此之谓失其本心”中的“此”指的是:

为宫室之美为之;为妻妾之奉为之;为所识穷乏者得我而为之。

(12)在作者看来,面对高官厚禄而不辩礼义的根本原因是:

失其本心。

(13)孟子告诫我们不能接受不义之财的句子是:

万钟不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

(14)用文中语句理解“义”和“不义”:

所欲有甚于生者;所恶有甚于死者。

1.“鱼”“熊掌”“舍鱼而取熊掌”在文中分别比喻什么?文章以鱼和熊掌设喻的目的是什么?

“鱼”比喻“生”,“熊掌”比喻“义”,“舍鱼而取熊掌”比喻“舍生而取义”。

文章以鱼和熊掌设喻,其目的是引出论点舍生取义。

考点四:内容理解

2.写“鱼”和“熊掌”不可得兼时取“熊掌”的用意是什么?

意在说明在生活中经常会遇到需要选择的事,在两者不可兼得的情况下,人们会选择价值更高东西。孟子用此事来比喻“舍生取义”的道理。

3.本文开头从“鱼”和“熊掌”说起,有什么好处?

作者用“鱼”比喻“生”,用“熊掌”比喻“义”,通过类比,形象生动地引出了本文的中心论点——舍生取义,化抽象为具体,深入浅出。

4.第一段中,作者是怎样正面阐述自己的观点的?

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

——从正面论述了义重于生。

5.第一段中,作者是怎样从反面申述观点的?

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也?

——从反面论述了不义重于死。

6.“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”中的“所欲”“所恶”分指什么哪些事情?文章怎样论证“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”的?

“所欲”指正义的事业,如为人民谋解放,为国家、民族、集体利益,为了别人的安危等。

“所恶”指不正义的、不合法、不道德的事情,如叛变革命,危害集体,杀人放火等。

先正面论述,人之所以能够舍生取义是因为人有羞恶之心;

再反面论述,如果贪生怕死就会导致无恶不作。

7.从文中可以看出,作者认为“贤者”与其他人的不同在于什么?

贤者没有丧失“舍生取义”之心。

8.根据文段内容,用简明的语言说说作者认为怎样的人才是“贤者”。

把义看作比生命还要重要的人才是“贤者”。

9.第一段作者得出的结论是什么?

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

10.儒家认为“性相近,习相远”,第一段中哪一句和这一观点相近?

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

11.从第一段看,作者为什么可以“舍生”并不去做“不义”之事?

因为作者所喜爱的有比生命更重要的,即“义”;所厌恶的有甚于死亡的,即“不义”。所以他为了“义”可以“舍生”;即使死掉也不做“不义”之事。

(点拨:点明“所欲”和“所恶”分别指什么,再与论点“舍生取义”联系起来。)

12.用自己的话简要概括作者在第二段中阐述的观点。

人不能为了获取高官厚禄而舍弃“礼义”。

或:人在接受优厚的俸禄时也要讲“礼义”。

13.为什么行道之人、乞人不接受施舍?

因为这是侮辱性的施舍,受之有损人格。

14.“万钟”“一箪食、一豆羹”“义”三者哪一个更重要?

“万钟”指高位厚禄,是身外之物;“一箪食,一豆羹”决定的是生命,它比“万钟”更重要。但二者与“义”比起来,“义”最为重要。

15.有人为何为“不辨礼义”而接受“万钟”?作者认为这种做法如何?

为了“宫室之美”,为了“妻妾之奉”,为了“所识穷乏者得我”而接受“万钟”。

作者认为“此之谓失其本心”,应当“可以已”。

16.那些“万钟不辩礼义而受之”的人当初宁可饿死也不愿受辱,现在却为了身外之物而不顾廉耻,孟子认为这是什么原因?

“此之谓失其本心。”孟子认为,这种人原来也有舍生取义之心,后来因为贪求利禄而丧失了。

“此”指为“宫室之美”、“妻妾之奉”及“所识穷乏者得我”而受“万钟”。

“本心”是指与生俱来的良心、良知,表现为恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,其内核分别是仁、义、礼、智。本文中侧重指羞恶之心,就是“义”,也就是“善”的本性(或:指人性中本来的善良)。

人失去“本心”的原因是“为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我”而接受“万钟”,即贪恋身外之物,为自己谋取私利(或为物欲所蔽)。

关系:有些人见利忘义,因此“失其本心”,它与“舍生取义”是背道而驰的,“不辩礼义而受之”与“不食嗟来之食”相对比,从反面论证要舍生取义。

17.“此之谓失其本心”中“此”“本心”各指什么?有的人为什么会“失其本心”?“失其本心”与“舍生取义”有什么关系?

18.第二段举了哪两个事例?目的是什么?

举行道之人宁死不吃“呼尔”之食、乞人不接受“蹴尔”之食的正面事例,论证舍生取义是人共有的本性(或:论证“义”比“生”更重要)。

举“不辩礼义”而受“万钟”之禄的反面事例,从反面强调了舍义取利就是丧失本心,再次论证了“舍生取义”的观点。

19.作者列举了两种不同的人生观,赞扬了什么样的人?斥责了什么样的人?

赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人;

斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。

20.根据《鱼我所欲也》的内容填空。

孟子认为人之“所欲有甚于生……所恶有甚于死”。他通过 的取舍、箪食豆羹的取舍、 的取舍等方面论证了“义”和“不义”的存在。

鱼与熊掌

万钟(丰厚的俸禄)

1.本文的中心论点是什么?作者以怎样的方式提出论点?这样写有什么好处?

舍生取义。

作者没有直接提出论点,而是巧妙地设置了一个比喻,然后通过类比提出论点(通过设喻类比的方式提出本文的中心论点)。

或:作者在文章开头巧妙地以鱼与熊掌不可兼得,舍鱼取熊掌为喻,通过类比引出生与义不可兼得,“舍生取义”的中心论点。

这样安排,使论述既充实有力,又深入浅出,生动形象,层次分明。

考点五:写法及赏析

2.指出下列句子运用的论证方法,并分析其作用。

(1)鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

道理论证,对比论证。

从正反两方面讲道理,阐述自己的观点,突出强调了义重于生、不义重于死的道理,使论证更严密,更有说服力。

(2)生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者,何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者,何不为也?

比喻论证,类比论证。

用“鱼”比喻“生”,用“熊掌”比喻“义”,用“舍鱼而取熊掌”比喻“舍生而取义”,通过类比,生动形象地论述了义重于生,应舍生取义,从而把抽象的道理说得更通俗,更易懂(化抽象为具体,深入浅出)。

(3)一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉?为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

举例论证,对比论证。

①举“饿者不食嗟来之食”的例子,从正面论证了舍生取义是人人都有的本性(证明义之存在),使论证更具体更有说服力。

②举不辨礼义而受万钟的例子,从反面论证见利忘义是丧失本心,使论证更具体更有说服力。

③将不吃嗟来之食和不辩礼仪而受万钟之禄加以比较,突出强调了舍生取义的可贵,见利忘义的可耻。

(4)乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?

对比论证。

用“乡”与“今”对待“一箪食,一豆羹”和“万钟”的不同做法进行对比,突出强调了功名利禄使人见利忘义。

3.孟子善于运用日常生活中的事例进行类比说理,使抽象的道理变得浅显易懂。试从文中举出这样的例子。

文章开头写道:“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也”,用舍鱼而取熊掌这一生活常理作类比,引出“舍生取义”的观点,显得生动形象,深入浅出。

4.说说“乡为……今为……是亦不可以已乎?”这一句的修辞方法及其作用。

综合运用了排比、对比、反问的修辞方法;

把“乡”与“今”对“万钟”的不同态度作对比,对不辨礼义而贪求富贵的行为加以批判,强调人不能失去本心,再次证明了“舍生取义”这一中心论点。

用排比说理,增强了文章的气势和论辩力量。

5.本文哪些地方运用了对比?

鱼和熊掌相比,熊掌比鱼更珍贵;

生和义相比,义比生更可贵;

死与不义相比,不义比死更可恶;

舍生取义的人与见利忘义的人相比,赞扬了舍生取义的人;

“不食嗟来之食”与“不辩礼义而受万钟之禄”作对比,赞扬了舍生取义的精神,批判了那些只贪图荣华富贵而不顾礼义廉耻的人。

6.本文使用了哪些论证方法?试举例说明。

①比喻(类比)论证,用“鱼”比喻“生”,用“熊掌”比喻“义”,用“舍鱼而取熊掌”比喻(类比)“舍生而取义”;

②对比论证,用“乡”与“今”对待“一箪食,一豆羹”和“万钟”的不同做法进行对比论证;

③举例论证,用“一箪食,一豆羹”和“万钟”的事例论证“义”重于“生”的观点;

④道理论证,第一段用讲道理来论证为何要“舍生”:因为有的东西比生更可贵,有的东西比死更可恶。

(“生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”)

1.这篇文章论证了一个什么观点?

在“生”与“义”不能兼顾时,应该舍生取义。

考点六:主旨及拓展

2.你赞成孟子舍生取义的观点吗?今天应不应该提倡这一观点?谈谈你的看法。

示例一:赞成。在当今社会也要讲诚信、讲道德,不做违法乱纪的事。

示例二:赞成。要见义勇为,为正义的事业而献身,做于国于民于人有益的事。

示例三:不赞成。社会上的哥们义气是与小团体个人私利相关的江湖义气,应该认清与远离。

3.文中作者肯定的是哪种人?联系实际谈谈你的看法。

示例:作者肯定的是舍生取义的人。

现实生活中,舍生取义、见义勇为的人会得到人们的肯定和赞扬,而见利忘义、唯利是图的人会遭到人们的唾弃。

(言之有理即可)

4.你认为孟子说的“失其本心”的原因在现实生活中存在吗?那么应该怎样才“不失其本心”呢?

在现实生活中存在。现实中物欲的膨胀,对金钱和权力无止境的追求,使很多人“失去本心”。

不“失去本心”的人,应该:

(1)更看重对精神和知识的追求,甘于寂寞,不为世俗所动;

(2)坚持自我修养的提高;

(3)有舍生取义的意识;

(4)注重道德修养。

5.你是否赞同文中“行道之人”和“乞人”的做法?请谈谈你的看法。

①赞同,从舍生取义的角度来说;

②不赞同,从“珍爱生命”的角度来说。

6.孟子认为“行道之人”不吃“嗟来之食”是“不失本心”的行为,但也有人并不赞同“行道之人”这样的做法。谈谈你的看法。

“嗟来之食”今泛指带有侮辱性的施舍,究竟如何对待“嗟来之食”,要视具体情况而定,如果接受这种施舍,不仅自己的人格受到侮辱,而且严重损害了国家和人民的利益,对于这样的施舍,当然应该是宁愿饿死也不接受,但有时接受“嗟来之食”,保存了自己,虽然自己受到了一定的损害,但可更好得维护国家和人民的利益此时不妨暂且忍辱负重。

7.写出能证明“舍生取义”这一观点的诗句和事例。

诗句示例:

①人生自古谁无死,留取丹心照汗青。(文天祥)

②取义成仁今日事,人间遍种自由花。(陈毅)

③生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。(匈牙利?裴多菲)

④砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。(夏明翰)

事例示例:

①文天祥誓死不降元(南宋文天祥被俘,面对元统治者的威逼利诱,宁死不屈);

②苏武拒降匈奴;

③谭嗣同慷慨赴死;

④朱自清宁可饿死,也不愿领取美国的救济粮;

⑤闻一多拍案而起,横眉冷对国民党的手枪,宁可倒下去,也不屈服;

⑥刘胡兰面对敌人的铡刀毫不畏惧,宁死也不出卖党组织,最后英勇牺牲。

⑦抗洪英雄李向群为保一方群众生命财产安全,誓斗洪魔,以身殉国。

⑧2019年3月30日,凉山木里县发生森林大火,四川森林消防总队凉山支队西昌大队消防员展开扑救,27名森林消防指战员全部牺牲,将青春热血洒在木里河两岸。四川森林消防员——青山忠诚的卫士,危难的永恒对手。

⑨2020年新年伊始,武汉中心医院眼科医生李文亮——新冠肺炎疫情“吹哨人”,先行预警,警醒世人。因“在互联网上发布不实言论”而被辖区派出所提出警示和训诫。被人误解之后,他依然坚守岗位,履职尽责。在接诊时不幸感染新冠肺炎,献出了年轻而宝贵的生命。

⑩2020年,在全国阻击新冠肺炎疫情的战场上,最美“逆行”的不仅有医护人员,还有村委会主任、人民警察、驻村第一书记。他们挺身而出,始终坚守岗位,奋战在疫情防控第一线,直至献出宝贵生命。

(只要是符合“舍生取义”这一观点的古今事例作论据都可。)

8. (课后练习四)在中华民族历史上,无数仁人志士都把“舍生取义”奉为人生准则,你能举出几个事例吗?在今天,又该如何理解“舍生取义”呢?

示例一:屈原看着楚国的大好河山一点点地被吞噬,看着那一群奸佞小人为了一己荣华谄媚楚王,置国家于不顾,他不愿同流合污,最后在绝望中毅然决然地投入汨罗江。

示例二:南宋末年文天祥抗元被俘,面对元朝统治者的威逼利诱毫不动摇,视死如归,写出“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”的千古名句,最终慨就义;

示例三:清末戊戌变法失败后,谭同在能够出逃的情况下没有出逃,选择了舍生取义,希望用自己的鲜血唤醒沉睡的国人;

示例四:在抗击“非典”的战斗中,护士长叶欣不惜牺牲自己的生命挽救“非典”病人,最终以身殉职。

在今天,对“舍生取义”应有新的理解。“生”和“义”应该代表两种情况。一种是“利己”,一种是“利人”。今天的我们应在力所能及的情况下见义勇为,为正义事业而奋斗,做于国于民有益的事。

或:在今天,我们应当赋予“舍生取义”以新的含义,那就是为了国家和人民的利益,不惜牺牲自己的生命。

9.本文孟子用“舍生而取义”来表现他的人生追求(选择)。文天祥《过零丁洋》中体现这种追求的诗句是:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。请写出历史上在人生中有正确选择的人。

示例:①岳飞选择精忠报国;

②文天祥选择忠义守节;

③布鲁诺选择坚定信念。

10.本文主要阐述了“舍生取义”的道理。作为21世纪的中学生,你怎样理解这个“义”字?文中“舍生取义”的“义”与社会上哥们义气的“义”有什么不同?

这个“义”是指要以国家、集体利益为先,能见义勇为、为正义事业而献身、做于国于民于人有益的事等。

“舍生取义”的“义”指的是正义、大义,涉及国家利益、民族气节等;而哥们义气中的“义”则是讲吃喝,不顾原则,涉及个人利益或某些团体利益,是小义,并不一定代表正义。

11.文中“义”的内涵是什么?今天我们还有坚持的必要吗?

“义”是正义,是利于国家、民族的正义。

今天我们还有坚持的必要。无论任何时候,我们都应该坚持国家人民的利益高于一切的原则。

12.本文所强调的“义”与市场经济下的“利”有无矛盾,由此会引发一点什么样的启示,请简要谈谈。

不矛盾,在市场经济下也要讲诚信、讲道德,不做违法乱纪的事。

13.面对越来越多的诱惑,面对人生的各种考验,你该如何舍生取义?

把“道德”“正义” 放在首位,勇于识别真、善、美、假、恶、丑,坚定自己的政治立场,不受各种各样变相的“利”的诱惑,不去做不道德、不正义、不合法的事,做一个正直的人,品德高尚的人,一个对国家、对集体、对社会、对他人有用的人。

14.在物质生活日益丰富的今天,当面对诸如“生”与“义”、“忧患”与“安乐”的选择时,如何才能做到不失“本心”?请联系实际,谈谈你的看法。

加强思想品德修养,保持人的本性,去恶扬善,勤俭节约,居安思危。如当人民群众生命财产受到威胁时,我们要挺身而出,捍卫正义。

15.宋末抗元民族英雄文天祥在被元军杀害前曾写下绝笔说:“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以至仁。读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧。”文天祥所说的这些话的意思大概是什么?表明了他怎样的人生观?

文天祥所说话的意思是:孔子说要“成仁”,孟子说要“取义”,惟有行为完全符合“义”的要求,才能达到“仁”的境界。我们研读圣人贤士的著作,要从中学习什么东西,从今往后,我没有什么可惭愧的。

这表明他舍生取义、视死如归的人生观,用实际行动实践他的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的壮志和节操。

16.《鱼我所欲也》中,“所识穷乏者得我与”一句,从一个侧面反映出了孟子亲民爱民的民本思想,与此同时,在孟子看来,即使是出于用之于民的目的,也不能“万钟则不辩礼义而受之”。你认为其中的道理是什么?

因为“义”的价值高于“生”,所以,即使出于用之于民的目的,也不能放弃“义”的前提,用“不辩礼义”之财来让人苟且求生,更何况是出于让“穷乏者”“得我”的个人目的。

17.孟子提倡的 “舍生取义”曾经造就了一大批仁人志士,而现在的学校教育则强调我们中小学生要“珍爱生命”,最近教育部新修改的《中学生日常行为规范》就删掉了“见义勇为,敢于斗争”的字样,对于这些,你是怎样看待这一问题的?

【示例】我的观点:人的生命是宝贵的,我们应当要珍爱这仅有的一次生命,但并不表示我们不见义勇为,不伸张正义,只是我们在见义勇为时,要量力而行,在与坏人斗勇的同时还要斗智,尽量避免对自己的损害,对生命的威协。

(言之成理,观点鲜明即可。)

18.对比阅读以下几则材料,联系课文用一个词说说它们各自表现了怎样的价值取向。

①富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。(孟子)

____________________________________

②人生自古谁无死,留取丹心照汗青。(文天祥)

____________________________________

③生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。(裴多菲)

____________________________________

④砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。(夏明翰)

____________________________________

取义(尊严,骨气)

赤诚

自由

信仰

我们要正确对待生与死、义与利,在面临人生的抉择时应将正义放在首位。

19.出自《鱼我所欲也》的成语有舍生取义、嗟来之食,由此我们可以联想到与本文观点相关的孟子曾说过的哪一句话?

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

20.《孟子》中有这样的名言:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”你认为其中的哪一句话最能说明“行道之人”和“乞人”的行为?

贫贱不能移。

21.作为继孔子之后著名的儒家大师,孟子为我们留下了许多富有哲理性的名言。请根据自己的积累,试写出其中的两条(不得从本文中选取)。

①生于忧患,死于安乐。

②得道多助,失道寡助。

22.如何评价《鱼我所欲也》一文的思想内容?

人应该有舍生取义的精神,这一观点在战国时代有积极作用,对后世知识分子的精神修养也有极好的影响。如岳飞、邓世昌、朱自清、闻一多。但孟子“舍生取义”观点的根据是唯性主义的性善论,他的说理仅止于是否丧失“本心”,有明显的局限性。随着时代的发展,“义”的内涵发生了变化。我们现在所说的“义”是指社会公义,即个人利益要服从于集体利益、国家利益。在当今社会,面对越来越多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应该作出正确的抉择。

23.人生常常面临各种各样的抉择,在关键时刻,如何才能作出正确的选择呢?你从本文得到了什么启示?

人有时会迫于情势或欲望,做出非善的行为来,因此做人应该时常自省,要敢于舍生取义。

启示:(1)面对心灵的选择,每个人都要“舍生取义”。

(2)在国家利益、人民利益前个人利益是微不足道的,换句话说就是牺牲小我,完成大我。

示例:屋檐下,时常会发现一些小凹槽,这是怎么回事呢?原来是下雨天沿屋檐滴落下来的雨水,几十年如一日地滴在同一个地方,形成凹槽,这就是“滴水穿石”。同样,我们在学习生活中如果做到这样锲而不舍,日雕月琢,一定会有大的成就。

24.孟子善于运用日常生活中的事例进行类比说理,使抽象的道理变得浅显易懂。学习这种写法,写一段话,说明一个道理。

【链接中考】

【2019年四川省遂宁市 】

12.阅读下面甲、乙两段文言文,完成下列各题。

【甲】鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也,死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辞也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。?(节选自《鱼我所欲也》)

【乙】屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨①?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察②,受物之汶汶③者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳。又安能以皓皓④之白,而蒙世之温蠖⑤乎!”乃作《怀沙》之赋。于是怀石,遂自投汨罗以死。 (节选自《史记?屈原列传》)

【注释】①醨:薄酒。②察察:洁白的样子。③汶汶:浑浊的样子。④皓皓:莹洁的样子。⑤温蠖(huò):尘滓重积的样子。

参考译文:屈原到了江滨,披散头发,在水泽边一面走,一面吟咏着。脸色憔悴,形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。渔父看见他,便问道:“您不是三闾大夫吗?为什么来到这儿?”屈原说:“整个世界都是混浊的,只有我一人清白;众人都沉醉,只有我一人清醒。因此被放逐。”渔父说:“聪明贤哲的人,不受外界事物的束缚,而能够随着世俗变化。整个世界都混浊,为什么不随大流而且推波助澜呢?众人都沉醉,为什么不吃点酒糟,喝点薄酒?为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?”屈原说:“我听说,刚洗过头的一定要弹去帽上的灰沙,刚洗过澡的一定要抖掉衣上的尘土。谁能让自己清白的身躯,蒙受外物的污染呢?宁可投入长流的大江而葬身于江鱼的腹中。又哪能使自己高洁的品质,去蒙受世俗的尘垢呢?”于是他写了《怀沙》赋。因此抱着石头,就自投汨罗江而死。

【乙】屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨①?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察②,受物之汶汶③者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳。又安能以皓皓④之白,而蒙世之温蠖⑤乎!”乃作《怀沙》之赋。于是怀石,遂自投汨罗以死。 (节选自《史记?屈原列传》)

(1)解释下列语句中加点的词。

①故不为苟得也 ____________

②被发行吟泽畔 ____________

③所欲有甚于生者 ____________

④遂自投泪罗以死 ____________

苟且偷生

同“披”,披散

比

于是,就

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

②举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。

不仅贤人有这种本性,人人都有,只不过有贤能的人不丧失罢了。

整个世界都是混浊的,只有我一个清白;众人都沉醉,只有我一人清醒,因此被放逐。

(3)请简要说说【甲】段是如何提出论点的。

作者在文章开头巧妙地以鱼与熊掌不可兼得,舍鱼取熊掌为喻,引出生与义不可兼得,“舍生取义”的中心论点。

或:作者用“鱼”比喻“生”,用“熊掌”比喻“义”,通过类比,形象生动地引出了本文的中心论点——舍生取义。

(4)在中华民族历史上,有无数的仁人志士像屈原一样都把“舍生取义”奉为人生准则,请你另举出一个事例,并说说你如何理解“舍生取义”。

示例:生命诚然高贵,但是对于人来讲,仁义比生命更可贵,君子贤人是能够做到为了坚守仁义而献出生命的。抗元名将文天祥不接受高官厚禄的诱惑,宁死也不降元,这是对生命价值的一种超越,是对人的生命价值的提升和升华,也是中华民族所弘扬的美德之一。

【2017年贵州黔东南州】

阅读下面文言选段,按要求完成8—11题。(17分)

鱼我所欲也

《孟子》

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之行道之人弗受蹴尔而与之乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

8.下列句中加点字的意义和用法的判断,不正确的一组是( )(3分)

A.故患有所不辟也(动词,通“避”) B.万钟于我何加焉(动词,增加)

C.此之谓失其本心(助词,无实义) D.如使人之所欲莫甚于生(连词,假如)

B

【解析】“加”名词,益处。

9.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.呼尔而与∕之行道之人弗受∕蹴尔而与∕之乞人不屑也

B.呼尔而与之行∕道之人弗受∕蹴尔而与之乞∕人不屑也

C.呼尔而与之∕行道之人弗受∕蹴尔而与之∕乞人不屑也

D.呼尔而与之行∕道之人弗受蹴尔∕而与之乞人∕不屑也

C

10.对选文内容的理解、分析、概括有误的一项是( )(3分)

A.《鱼我所欲也》出自儒家经典之作《孟子》,《孟子》记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修养。《鱼我所欲也》从怎样对待生与死、义与利的角度,阐述了孟子的主张:人性是恶的。

B.本文开篇运用比喻论证方法,以鱼和熊掌为喻,论述了人生的选择应以“义”为重,必要时要“舍生而取义”,同时批判了那些见利忘义的人。

C.“非独贤者有是心也”的“是心”指恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心等这些善心。

D.面对生死抉择的时候,那些“舍生取义”者的表现是“所欲有甚于生者,故不为苟得”“所恶有甚于死者,故患有所不辟”。

A

【解析】孟子主张人性本本善。

11.将文言文阅读材料中画线句子翻译成现代汉语。(8分)

①死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

②乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。

死亡也是我所厌恶的,但我所厌恶的还有比死亡更严重的事,所以有的灾祸我不躲避。

从前(为了“礼义”),宁愿死也不接受(施舍),现在为了所认识的穷困的人感激我却接受了。

【2016年湖南省张家界】

阅读下面的文言文选段,完成9~11题。(l1分)

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不避也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

【乙】范文正公仲淹悴,依睢阳②朱氏家,常与一术者游。会术者③病笃④,使人呼文正而告曰:“吾善炼水银为自金,吾儿幼,不足以付,今以付子。”即以其方与所成白金一斤封志,内文正怀中。文正方辞避,而术者气已绝。后十余年,文正为谏官,术者之子长,呼而告之曰:“尔父有神术,昔之死也,以汝尚幼,故俾⑥我收之,今汝成立,当以还汝?”出其方并白佥授之,封识宛然⑦。(选自《东轩笔录》)

【注释】①悴:困苦。②睢(suī)阳:古地名,今河南境内。③术者:术士。古代大多指有一定技能的人。④病笃:病重。⑤通“纳”,放入。⑥俾(bì):使。⑦宛然:依然如故。

【参考译文】范仲淹年轻时贫穷潦倒,寄居在睢阳一个姓朱的人家,经常与一个术士交游,正赶上那个术士病危了,便请人叫来范仲淹,告诉他:“我善于把水银炼成白金,我的儿子年纪小,不能把这个秘方交托给他,现在我把它交给你。”随即把这秘方和炼成的一斤白金封好,放在范仲淹的怀中. 范仲淹刚想推辞,那个术士就气绝而死。后来过了十几年,范仲淹当上了谏官,当年那个术士的儿子长大了,范仲淹把他叫来说:“你的父亲会使用神术,当年他过世的时候,因为你年纪还小,所以就让我先保管秘方和一斤白金,现在你已经长大了,应当把这些东西还给你。”于是就拿出那个秘方和白金一起交给术士的儿子,那个密封的标志依旧完好如初。

【乙】范文正公仲淹悴,依睢阳②朱氏家,常与一术者游。会术者③病笃④,使人呼文正而告曰:“吾善炼水银为自金,吾儿幼,不足以付,今以付子。”即以其方与所成白金一斤封志,内文正怀中。文正方辞避,而术者气已绝。后十余年,文正为谏官,术者之子长,呼而告之曰:“尔父有神术,昔之死也,以汝尚幼,故俾⑥我收之,今汝成立,当以还汝?”出其方并白佥授之,封识宛然⑦。(选自《东轩笔录》)

9.解释加点词的意思。(4分)

(1)所恶有甚于死者( )

(2)如使人之所欲莫甚于生( )

(3)会术者病笃( )

(4)今汝成立( )

厌恶

如果,假使,假如

适逢,正赶上

长大成人

10.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(2)即以其方与所成白金一斤封志,内文正怀中。

不仅仅贤人有这种思想,人人都有这种思想,只不过贤人能够不丧失罢了。

就把这秘方和炼成的一斤白金封好,放在范仲淹怀中。

11.试用【甲】文的主要观点,结合【乙】文内容,简要评价范仲淹。(3分)

【甲】文的主要的观点是“舍生取义”(1分),【乙】文中范仲淹虽然贫困,面对秘方和白金客毫不动心,多年后将秘方和白金交付死者的儿子,为人正直,守承诺(1分)。范仲淹坚持自己的做人准则,知羞明耻,是心中有“义”的人(1分)。

【模拟演练】

一、阅读甲乙两则文言文,完成1—5题。

【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。乎尔而与之,行到之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼仪而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉而为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(节选自《鱼我所欲也》)

【乙】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”(《富贵不能淫》)

1.解释下列词语。

(1)行道之人( )

(2)何加焉( )

(3)得我( )

(4)无违夫子( )

过路的人(饥民)

有什么好处

感激我

不违背丈夫

2.用现代汉语写出文中两个划线句子的意思。

(1)是亦不可以已乎?

(2)是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?

这难道也是不可以停止的吗?

这哪能算是大丈夫呢?你没有学过礼吗?

3.选出对两文理解和分析错误的一项是( )

A.甲文中“今为宫室之美为之”中的“之”与乙文中“往送之门”的“之”都用作代词,指代前文内容。

B.甲文用正反对比手法阐述了失掉“义”的过程及原因。

C.甲文前两句讲述的事实及道理可以用“廉者不受嗟来之食”概括其内涵。

D.乙文中景春和孟子对“什么是大丈夫”的认识具有明显区别,景春认为能威震诸侯,安坐家中就能使天下太平的人为大丈夫,而孟子认为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的人才是真正的大丈夫。

A

【解析】A项“之”用法不同,甲文中前一个用作助词“的”,后一个用作代词,代指“前面的行为”,乙文中用作动词,“到”的意思。

4.从乙文中摘录跟“穷则独善其身,达则兼济天下”表达相似道理的句子。

得志,与民由之;不得志,独行其道。

5.两文中孟子表达的观点有何异同?

相同点:两文都阐述了为人处事应该追求“义”;

不同点:乙文除了讲“义”外,还讲了“仁”和“礼”。

二、阅读甲乙两则文言文,完成1—5题。

【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。乎尔而与之,行到之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼仪而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉而为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(节选自《鱼我所欲也》)

【乙】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”(《富贵不能淫》)

1.解释下面加点词的意思。

(1)万钟则不辩礼仪而受之( )

(2)乡为身死而不受( )

(3)安居而天下熄( )

(4)富贵不能淫( )

优厚的俸禄

通“向”,从前

停息,太平

使动用法,使……迷惑

2.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)蹴尔而与之,乞人不屑也。

(2)以顺为正者,妾妇之道也。

用脚踢着给别人吃,乞丐也因受轻视而不肯接受。

把顺从当作准则,是妇人家遵循的原则。

3.【甲】文【乙】文都说到了“礼”,请结合选文说说两者的异同。

相同点:两文的“礼”都有“礼义”“仁义”的意思;

不同点:【甲】文的“礼”强调每个人都有“本心”,人应该保持自己的本心,尤其是羞恶之心。【乙】文的“礼”强调仁义道德,要以正义为标准,以天下太平为己任,保持道德节操。

4.请谈谈“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫”这句话的现实意义。

示例一:这既是中华民族的传统美德,也是每个人的行为准则,特别是作为领导者,更应做到如此,以国家、民族、人民的利益为重,不为一己私利而有损前者的利益,为人民着想,为人民服务,做一个大丈夫。

示例二:这句话出自《孟子》,是中华民族的传统美德,也是我们每个中国人的行为准则。在现实生活中,面对金钱利益的诱惑,不乱其心;在危及国家民族利益的时刻,我们要敢于挺身而出,不怕牺牲,做一个真正的大丈夫。

三、阅读下面文言选段,按要求完成各题。

鱼我所欲也

孟子

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

1.解释下面加点的词。

(1)故患有所不辟也( )

(2)弗得则死( )

(3)妻妾之奉( )

(4)乡为身死而不受( )

(5)失其本心( )

祸患、灾难

不能

侍奉

通“向”,从前

本性。这里指人的羞恶之心

2.下列各组加点词意思和用法相同的一项是

( )

A.呼尔而与之

潭西南而望

B.是亦不可以已乎

颓然乎其间者

C.得之则生

吾妻之美我者

D.今为妻妾之奉为之

不足为外人道也

A

3.翻译下面的句子。

(1)二者不可得兼,舍生而取义者也。

(2)乡为身死而有受,今为宫室之美为之。

(如果)这两样东西不能同时都得到的话,(那么我)就只好舍弃生命而选取大义了。

从前(为了“礼义”),宁愿死也不接受(施舍),现在(有人)为了住宅的华丽却接受了。

4.选出下列对文章内容及写法分析不正确的一项( )

A.文章第一段用拟人的方式引出“舍生取义”的观点,并分别从正面、反面加以阐明。

B.本文使用了比喻论证、对比论证、举例论证等论证方法。

C.文章多次使用对比的手法,如鱼和熊掌对比、生与死对比、向与今对比等。

D.作者认为有些人丧失了“羞恶之心”是为物欲所,要做到“舍生取义”,就必须使自己的“羞恶之心”不为物欲所蔽。

A

【解析】是用比喻的方式引出论点。

5.这篇文章论证了一个什么观点?运用了哪些论证方法?

观点:人在“生”与“义”不能兼顾时,应该舍生取义。

论证方法:道理论证、比喻论证、举例论证和对比论证。

6.《礼记·檀弓》中说:“予唯不食嗟来之食,以至于斯也!”其中“不食嗟来之食”与文中哪句话意思相同?

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

四、阅读甲乙两则文言文,完成1—5题。

【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:①是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(选自《鱼我所欲也》)

【乙】故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

? 人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。②然后知生于忧患,而死于安乐也。

(选自《生于忧患,死于安乐》)

1.下面句子朗读节奏划分正确的一项是 (?? ?? )

A、万钟则/不辨礼义/而受之

B、故天/将降大任/于是人也

C、食马者/不知其能/千里而食也

D、醉翁之意/不在酒,在乎/山水之间也。

D

2.解释下列加点词语。

(1)呼尔而与之( )

(2)今为宫室之美为之( )

(3)所以动心忍性( )

(4)困于心,衡于虑( )

指没有礼貌地吆喝

为了

用这些来……

阻塞,不顺畅

3.翻译文中画线的句子。

①是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

②然后知生于忧患,而死于安乐也。

这种做法不是可以让它停止吗?这就叫做丧失人的羞恶之心。

这样以后人们才会知道忧患使人们谋求生存发展,而安逸享乐就会让人萎靡死亡。

4.选自《孟子》的两则文段,骈散结合,说理透彻,具有很强的教育意义。甲文第一段告诉我们:对于人来说,生死固为重要,但__________________更重要。乙文第一段则讲明了_____________的道理。

人的尊严(骨气)?

逆境造就人才

5.在物质生活日益丰富的今天,当面对诸如“生”与“义”、“忧患”与“安乐”的选择时,如何才能做到不失“本心”?请联系实际,谈谈你的看法。

示例:不失“本心”应该做到:加强思想品德修养,保持人的本性,去恶扬善,勤俭节约,居安思危。 如当人民群众生命财产受到威胁时我们要挺身而出,捍卫正义。

五、阅读甲乙两则文言文,完成下列各题。

【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。乎尔而与之,行到之人弗受;蹴尔而与 之,乞人不屑也。万钟则不辩礼仪而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所 穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉而为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。(选自《孟子》)

【乙】孔子谓颜回①曰:“回,来!家贫居卑,胡不仕②乎?” 颜回对曰:“不愿仕。回有郭外之田五十亩,足以给粥;郭内之田十亩,足以为丝麻;鼓琴足以自娱;所学夫子之道者足以自乐也。回不愿仕。”孔子愀然变容,曰:“善哉,回之意!丘闻之:“知足者,不以利自累也;审自得者,失之而不惧;行修于内者,无为而不怍。”丘诵之久矣,今于回而后见之,是丘之得也。” (选自《庄子》)

【注释】①颜回:孔子的学生。 ②仕:做官

【乙】孔子谓颜回曰:“回,来!家贫居卑,胡不仕乎?”颜回对曰:“不愿仕。回有郭外之田五十亩,足以给粥;郭内之田四十亩,足以为丝麻;鼓琴足以自娱,所学夫子之道者足以自乐也。回不愿仕。”孔子愀然变容曰:“善哉,回之意!丘闻之:‘知足者,不以利自累也;审自得者,失之而不惧;行修于内者,无位而不怍。’丘诵之久矣,今于回而后见之,是丘之得也。”

译文:孔子对颜回说:“颜回,你过来!你家境贫寒居处卑微,为什么不外出做官呢?”颜回回答说:“我无心做官,城郭之外我有五十亩地,足以供给我食粮;城郭之内我有四十亩地,足够用来种麻养蚕;拨动琴弦足以使我欢娱,学习先生所教给的道理足以使我快乐。因此我不愿做官。”孔子听了深受感动改变面容说:“实在好啊,颜回的心愿!我听说:‘知道满足的人,不会因为利禄而使自己受到拘累;真正安闲自得的人,明知失去了什么也不会畏缩焦虑;注意内心修养的人,没有什么官职也不会因此惭愧。’我吟咏这样的话已经很久很久了,如今在你身上才算真正看到了它,这也是我的一点收获哩。”

1.解释下列加点字。

(1)乡为身死而不受( )

(2)是亦不可以已乎( )

(3)胡不仕乎( )

(4)孔子愀然不容( )

通“向”,从前

停止,放弃

为什么

……的样子

2.找出与乙文“失之而不惧”中“之”的用法相同的一项( )。

A.行道之人弗受

B.辍耕之垄上

C.学而时习之

D.宋何罪之有

C

3.翻译下列句子。

(1)所识穷乏者得我与?

(2)善哉,回之意!

所认识的贫穷的人感激我吗?

颜回的志趣很好呀!

4.回答下列问题。

(1)甲文多处运用对比论证的方法,请举出其中一例。

①乡为身死而不受,今为宫室之美为之;

②乡为身死而不受,今为妻妾之奉而为之;

③乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;

④不食嗟来之食与不辨礼义而受万钟对比。

(2)甲乙两文都强调做人要有所坚守,请谈谈两文分别要坚守什么。

甲文强调做人要坚守礼义,有羞恶之心,不为名利(高官厚禄)所动;

乙文强调做人要坚守自己的志趣,不因贫穷而改变。

5.孟子提出了“鱼和熊掌不可得兼”的问题和应当“舍生取义”的观点。在当今社会,面对人生的各种考验,我们应如何处理好“舍生取义”和“珍爱生命”的关系?请举例说明。

示例一:生命诚可贵,正义价更高。在生与死的考验面前,我们应该舍生取义。如刘胡兰,在敌人的铡刀面前,决不吐露党的秘密,用青春传承了舍生取义,用无畏谱写了英雄赞歌。

示例二:生命只有一次。面对诱惑和考验,我们既需要珍爱生命,同时应该用智慧去维护“道义”。如鲁迅先生,用100多个笔名,与敌人斗智斗勇,既保全了自己,又和敌人进行了坚决的斗争,捍卫了正义和真理。再如湖北青年周冲,为了营救被卡悬空的女童,急中生智,巧妙借助防护栏,冒着生命危险,用顽强的毅力托举女童,展示了平民英雄的义举。

六、阅读下面文言选段,按要求完成各题。

鱼我所欲也

孟子

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

1.解释下面加点的词。

(1)由是则生而有不用也( )

(2)蹴尔而与之( )

(3)乡为身死而不受( )

(4)是亦不可以已乎( )

(5)故不为苟得也( )

(6)万钟于我何加焉( )

生存

踩踏

停止

通“向”,从前

苟且

益处

2.下列句子的朗读停顿划分有误的一项是( ) A.是∕亦不可以已乎

B.如使∕人之所欲∕莫甚于生

C.使人∕之所恶∕莫甚于死者

D.乡∕为身死而不受,今∕为宫室之美∕为之

C

【解析】C项正确划分为:使∕人之所恶∕莫甚于死者。

3.选出下列分析不正确的一项( )

A.文章开端没有直接进入议题,而是先从生活中人们可能遇到的事情写起,这样写给所要论述的问题增加了通俗性,为下文论议正题做好了铺垫。

B.本文第一段文字主要侧重于讲道理,第二段文字则侧重于列举事例。

C.第二段通过举例论证、道理论证来阐明人不应该为物欲而丧失本心。

D.文末用一组排比句,表达了作者对“不辩礼义而受之”的人的痛惜与贬斥之情。

C

【解析】不是道理论证,是对比∕正反论证。

4.本文的中心论点是什么?请结合具体实例,谈谈作者是运用什么论证方法(谈一种即可)来证明文章的中心论点的。

中心论点:舍生取义(“舍生而取义者也”或“人在任何时候都不要违背‘义’”)。

本文主要运用了比喻论证、举例论证、对比论证等论证方法来证明文章的中心论点,如将“生”比作“鱼”,将“义”比作“熊掌”,当二者不能兼得时,应舍生取义;又如作者列举“一箪食,一豆羹”的例子,告诉我们不要吃嗟来之食,不要丧失人的“本心”,要舍生取义。

5.本文主要赞扬了什么?批判了什么???

赞扬了“舍生取义”,批判了“见利忘义”。

七、阅读下面文言选段,按要求完成各题。

鱼我所欲也

孟子

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

1.下列句子中加点的“之”字的用法与其他三项不同的一项是( )。

A.行道之人弗受

B.为宫室之美,妻妾之奉

C.使人之所恶莫甚于死者

D.山川之美,古来共谈

C

【解析】C项中的“之”是助词,用在主谓间,取消句子的独立性;ABD三项中的“之”是结构助词,解释为“的”。

2.下列句子中没有通假字的一项是( )。

A.所识穷乏者得我与

B.故患有所不辟也

C.呼尔而与之

D.乡为身死而不受

C

【解析】A.“得”同“德”,“与”同“欤”;B.“辟”同“避”;D.“乡”同“向”。

3.选出下列对文章内容分析不正确的一项( )

A.孟子的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”也是对本文“舍生取义”观的具体阐释。

B.作者以“一箪食,一豆羹”为例告诉我们,这看似微不足道的“一箪食,一豆羹”,当它关乎生死的时候,也能考验一个人的品德。

C.“非独贤者有是心”中的“是心”是指“所欲有甚于生”“所恶有甚于死”。

D.孟子以鱼喻“义”,以熊掌喻“生”,形象地区分了“义”与“生”的价值高下。

D

【解析】“鱼”比喻“生”,“熊掌”比喻“义”。

4.文中两次提到“心”,第一段中说“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”;文章最后又说“此之谓失其本心”。句中的“是心”“本心”指什么?

指恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心等人本来有的思想。

5.第一段提出论点后,作者是如何进行道理论证的?

“生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”

——从正面论证义比生更珍贵。

“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者,何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者,何不为也?”

——从反面论证义比生更珍贵。

“由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”

——论证义比生更珍贵,在二者不可兼得时应舍生取义。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读