四川省内江市威远中学2021届高三3月月考文综历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 四川省内江市威远中学2021届高三3月月考文综历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 78.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-18 22:11:33 | ||

图片预览

文档简介

威远中学2020-2021学年高2021届高三下期3月月考

文科综合能力测历史试题

第I卷(选择题 共140分)

24.春秋之前,国君赏赐臣下,主要是分封土地;战国时,国君赏赐臣下黄金百鎰、千镒、百斤、千斤或者百金、千金的事很常见。这种变化( )

A.强化了血缘等级关系 B.说明商业活动比较活跃

C.反映了分封制的瓦解 D.表明黄金成为主要货币

25.汉武帝时,治粟都尉、大司农桑弘羊提出:“匈奴背叛不臣,数为寇暴于边鄙……先帝哀边人之久患,苦为虏所系获也,故修障塞,饬烽燧,屯戍以备之。边用度不足,故兴盐铁、设酒榷,置均输,蕃货长财,以佐助边费。”桑弘羊主张盐铁官营的主要理由是( )

A.打击地方豪强势力 B.增加国家财政收入

C.巩固边防维护统一 D.加强中央经济控制

26.元世祖至元二十八年(公元1291年),明令“先儒过化之地,名贤经行之所,与好事之家出钱粟赡学者,并立为书院”。这表明,元朝( )

A.继承并发展宋代教育 B.能够传承传统文化

C.加强对地方教育控制 D.积极出资发展教育

27.据《明会典》记载:针对京官、在外司府州县官、教官、杂职官、人流仓官,明统治者依照官员办事能力的强弱进行考核,达到标准的官员给予晋升,达不到标准的就留职或降或罢黜。这说明,明代( )

A.严格划分官员等级 B.重视优化官僚队伍

C.强调官员的差异化 D.官吏考核臻于完善

28.下表是中国近代进步思想简表。据此可知,当时中国的进步思想家( )

人物

主张

作用

林则徐、魏源

提出“师夷长技以制夷"的方案

开启向西方学习的先河

曾国藩、李鸿章

力求在维护封建制度前提下引进西方技术

迈出了中国近代化历程的第一步

康有为、梁启超

把西方政治理论同中国传统儒家理想相结合

促进思想启蒙,推动维新变法运动的实践

孙中山

明确揭出“振兴中华”的口号

打破了延续几千年的封建专制,创立了“中华民国”

A.艰辛探索民族复兴道路 B.全面学习西方技术成就

C.践行反帝反封双重任务 D.侧重于政治制度上变革

29.1919年,在整个巴黎和会期间,北洋政府在山东问题和与之相关的对德和约问题上,前后主张经过了一个相当复杂的变化的过程。由于派系林立,军阀割据,中央政府地位极为脆弱,竟至于无力对签约问题作出任何决定。材料旨在说明巴黎和会中国拒签和约( )

A.呼应了民众觉醒浪潮 B.源于中国分裂型政治

C.体现外交家自身的决断性 D.是由于列强之间的相互矛盾

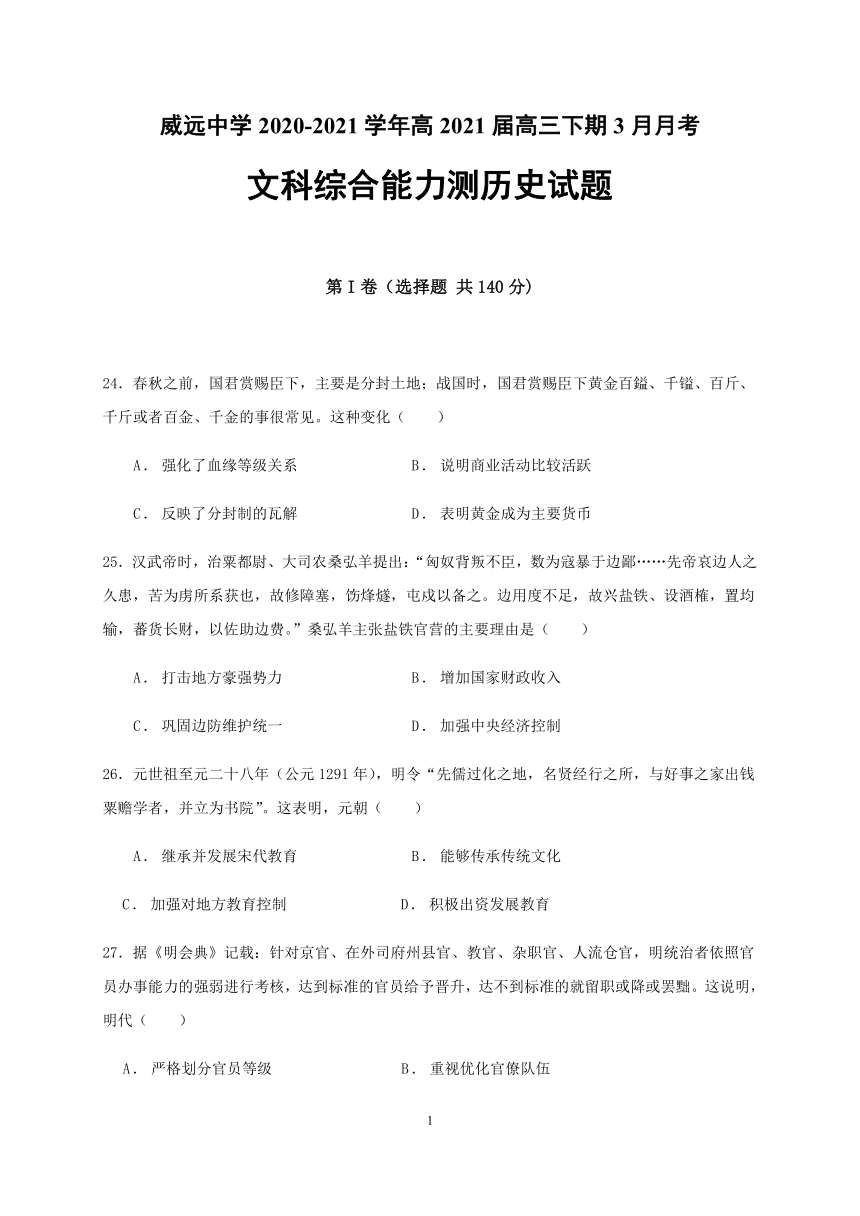

30.下图为抗日战争时期解放区面积和人口统计表。该表主要反映出( )

时间

面积(万平方千米)

人口(百万)

沦陷区

解放区

解放区占沦陷区(%)

沦陷区

解放区

解放区占沦陷区(%)

1944年

126.3

93.6

74.1

207.8

91.5

44.0

1945年

136.3

95.7

68.0

247.8

95.5

38.5

A.国共两党力量的此消彼长 B.日军在华占领区逐渐减少

C.日本战败投降的历史趋势 D.解放区在全国的比重缩小

31.关于“中间地带(美苏中间的国家或地区)"的构想,毛泽东在1946年8月6日首次提出。新中国成立后一度不用这个概念。1955年万隆会议后,毛泽东重新提出“中间地带”的外交战略。这种变化( )

A.着眼于“一边倒”外交的需求 B.利于新中国外交环境的改善

C.促使西方孤立中国外交失败 D.助推“求同存异”方针的发展

32.罗马帝国时期为保障离婚女子的生活来源,规定“解除婚姻应当将婚前嫁资返还给妻子”,但也考虑到婚姻关系也有可能是因女方的过错而解除,对嫁资的返还作出了一定限制,即丈夫对嫁资的留置权,一般有因花费留置、因子女留置、因伤风败俗留置、和因赠与物留置等规定。这表明罗马法( )

A.影响着后世资本主义的立法 B.维护了罗马帝国的统治秩序

C.渗透着私有财产不受侵犯的原则 D.体现了维护社会公平正义的理念

33.湿壁画《纳税银》是马萨乔作于1427年的一幅作品,画面描绘了《马太福音》里的故事:税吏质问耶稣是否缴纳了税。画面中央税吏正在索要纳税银,场景延续至画面左边,彼得从鱼口中取出钱币。右侧,彼得交给税吏纳税银。马萨乔将三个独立场景浓缩于一幅画面之中,赋予角色人性化的感情,同时在古典主义基础上加入了技法的革新。该画( )

A.冲击了教会的传统观念和权威 B.标志着人文主义思想开始兴起

C.催生了近代欧洲资产阶级革命 D.动摇了人们对上帝的虔诚信仰

34.下图为1973年底在联邦德国公路上抓拍到的场景。这张著名的历史照片生动地反映出( )

A.两个德国团结奋进 B.石油危机之下西欧经济陷入困境

C.多极化趋势的出现 D.奔驰宝马对德国经济的拉动作用

35.“贸总协定前七轮谈判,大大降低了各缔约方的关税,促进了国际贸易的发展。但从20世纪70年代开始,特别是进入80年代以后,以政府补贴、双边数量限制、市场瓜分和各种非关税壁垒为特征的贸易保护主义重新抬头。”这表明( )

A.关贸总协定纵容贸易保护主义 B.经济全球化不可逆转

C.欧美各国阻挠贸易自由化进程 D.多边主义面临着挑战

第II卷(非选择题 共160分)

41.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

18世纪的英国政府依然推行重商主义。为保障毛纺织品出口,政府出台相关法律,禁止羊毛出口,又禁止工匠和技术工人移居国外,并长期禁止纺织机械及其他设备出口。为避免外来竞争,1700年政府颁布法令,禁止丝绸及印染棉布进口,这对于东印度公司的东方贸易造成重大打击,但却促进了国内丝织业和棉纺织业的发展。与进口商品的高关税相对应,英国政府又实施出口补贴政策,以推动对外出口。18世纪末,重商主义受到挑战,英国政府开始尝试自由贸易政策,80年代英国与宿敌法国签订了一份自由主义的商业协定,赋予两国在欧洲商业和贸易中的完全自由。

——摘编自钱乘旦、刘金源《英国通史(四)》

材料二

清朝满族当政,以少制多,更加强了中央集权,经济上坚守重本抑末政策,但康熙也提出“恤商”和“利商便民”口号,清廷长期对待工商业既不提倡,也不大禁。清朝废除明朝的匠籍制度,给官营手工业者自由,放弃明代官矿政策,允许商民开矿。政府财政税收也以白银为计算单位。商帮为政府和皇室专卖物质,并兼营典当、汇兑等业务,势力经久不衰。清朝实行闭关锁国政策,一方面是因为中国国家财税长期主要来源于田赋,海关收入比重在1753年四口通商时所占岁入税额仅四十分之一,乾隆后期进一步改为一口通商;另一方面进口商品除了铜、铅就是一些高档奢侈消费品,对外贸易没有建立在自身迫切需要之上。

——摘编自许涤新主编《中国资本主义发展史》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较18世纪中英工商业政策的异同。(11分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评析清朝前期的工商业政策。(14分)

42.(12分)阅读材料,回答下列要求。

表3

名称

主要范围

汉唐时期的

“西域”

广义上泛指玉门关、阳关以西,狭义上主要指塔里木盆地及其周围地区。唐宋时期曾用“西天”指称更为遥远的印度。

宋明时期的

“西洋”

最早见于五代,元代广为流布,明代特指东南亚、西亚、东非或印度洋周围国家;明末以后逐渐转向专指欧洲。

明末清初的

“西方”

与“泰西”“太西”“极西”“远西”等同义词广泛流行,指称欧洲。

——摘编自欧阳哲生《中西交通史上的“西方”概念之探源》

表3为古代中国关于“西方”名称变迁的主要历程。从中提炼一个观点,并结合所学知识加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

45.【历史一选修:历史上重大改革回眸】(15分)

材料

新中国成立后,教育事业一定程度上受到“轻视体力劳动和体力劳动者”的旧教育观念的困扰。1949年12月开始,党中央明确提出将劳动教育作为培养新时期知识分子的重要途径,全国中小学由此掀起劳动教育热潮。如河南省汤阴县鹅壁完小语文老师李棲鹏讲《斯达哈诺夫》一课时,强调学生应该学习斯达哈诺夫的劳动精神;马焕然老师在讲历史课时,以劳动在人类生活中的巨大意义启发学生。少先队组织了《劳动就是幸福》《歌颂我们祖先的劳动》等大队活动,出了《劳动是光荣的事业》的队报。学校利用晚会向学生介绍了曲耀离、李顺达等光荣劳动事迹。在不影响学习和健康的前提下,指导学生植树、种花、布置教室、打扫卫生以及搬砖和砌路。增设以科学实验、手工雕刻等为主的“手工劳动课”。

——摘编自陈彤彤《刍议建国初期我国中小学的劳动教育》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中华人民共和国成立初期我国中小学是如何开展劳动教育的。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析当时开展劳动教育的影响。(9分)

47.(15分)【历史——选修4:中外历史人物评说】阅读下列材料,回答问题。

材料

顾准是中国当代经济学家。1956年,顾准在中央党校学习期间,毛泽东的《论十大关系》正在中央党校传达。鉴于苏联农业的严重停滞,顾准写下了《学习毛主席关于十大关系报告的体会》一文,对国家在农产品收购中贯彻等价交换的必要性进行了认真的探讨。实

际上,这时他已经注意到在工农产品的交换乃至整个国民经济中遵循价值规律的重要性。他说,为了提高效率,社会主义可以选择的经济体制,应该由企业根据市场价格的自发涨落做出决策,即应当让市场力量在资源配置中起到决定性作用。1957年,顾准完成了长篇论文《试论社会主义制度下的商品生产和价值规律》,鲜明地阐述了上文中的观点。顾准是中国改革理论发展史中提出市场取向改革的第一人。但遗憾的是,他的学术观点在当时被批判,直到后来才为人们理解。

——摘编自吴敬琏《当代中国经济改革》等

(1)根据材料概括顾准的经济主张,并结合所学知识指出其形成的时代背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评顾准经济主张的价值。(7分)

威远中学2020-2021学年高2021届高三下下期3月月考

文科综合·历史参考答案

历史

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

C

C

B

B

A

B

A

B

D

A

B

D

41.【答案】

(1)同:(3分)对本国工商业实行政策调整;限制外国商品的进口;一些商业势力和国家权力及政策关系密切。异(8分):英:①重商主义;②工业革命开始后逐渐转向自由贸易。(每点2分)

中:①抑制工商;②闭关锁国,仅留一口通商。(每点2分)

(2)积极:①重本抑末符合清王朝加强中央集权、巩固统治的需要;②重本抑未有利于传统农业的持续发展;③给予工商业一定发展空间有利于商品经济的繁荣发展;④闭关锁国政策起到了一定的民族自卫作用。(每点2分,共8分)

消极:①抑制工商、闭关锁国不利于资本原始积累,阻碍了资本主义萌芽的成长,阻碍了主产力的进步;②闭关锁国限制了中国与西方的经济文化交流,使中国长期与世界隔绝;③抑制工商、闭关锁国是中国落后于世界发展潮流的重要原因。(每点2分,共6分)

42.【答案】

示例1:

观点:关于“西方”的名称变迁反映了中外交流的不断扩大。(3分)

阐述:自张骞通西域后,“西域”成为汉唐王朝对外交流的主要通道,而用“西天”指称印度则反映了佛教传入中国后对外交流范围的扩大。(3分)“西洋”这一称呼的出现,反映了海上丝绸之路的兴起和郑和下西洋,加强了中国同东南亚、西亚、东非及印度洋周围国家的经济文化交流。(3分)明末,“西洋”范围的变化和“西方”“泰西”等词的出现,反映了新航路开辟后中国与欧洲的联系加强。(3分)

示例2:

观点:从“西域”到“西洋”,反映了对外交流路线的变迁。(3分)

阐述:汉唐时期,经济和文化重心在黄河流域,长安、洛阳长期作为政治中心,沟通“西域”的陆上丝绸之路成为当时对外交流的主要路线。(4分)唐宋以后,由于经济和文化重心的南移,长安、洛阳失去政治中心地位,以及北方少数民族政权的崛起,沟通与东南亚、西亚、东非或印度洋周围国家等“西洋”区域联系的海上丝绸之路,成为当时对外交流的一条重要路线,“西洋”的称呼日渐流行。(5分)

44.【答案】

(1)主张:社会主义经济应当重视市场机制的作用。(2分)

背景:苏联模式的弊端暴露;《论十大关系》的发表;“双百”方针的提出;中共八大的召开。(6分,每点2分,答对三点即可)

(2)反思了计划经济体制的弊端;符合经济发展的客观规律;为新时期的改革提供了借鉴。(两点5分,三点7分,共7分)

45.【答案】

(1)将劳动教育渗透在学科教学之中;通过主题活动及学习模范培养劳动品质;要求学生从事力所能及的学校劳动;开设专门的劳动课程。(每点2分,任答3点得6分。其他言之成理亦可适当给分,总分不得超过6分。)

(2)是确立社会主义的人民教育的表现,有利于从新民主主义向社会主义过渡;纠正了旧教育观念,促进了我国教育事业的发展;提升了学生劳动技能及思想道德水平;为国家经济的恢复、发展提供了人才支持。(每点3分,任答3点得9分。其他言之成理亦可适当给分,总分不得超过9分。)

文科综合能力测历史试题

第I卷(选择题 共140分)

24.春秋之前,国君赏赐臣下,主要是分封土地;战国时,国君赏赐臣下黄金百鎰、千镒、百斤、千斤或者百金、千金的事很常见。这种变化( )

A.强化了血缘等级关系 B.说明商业活动比较活跃

C.反映了分封制的瓦解 D.表明黄金成为主要货币

25.汉武帝时,治粟都尉、大司农桑弘羊提出:“匈奴背叛不臣,数为寇暴于边鄙……先帝哀边人之久患,苦为虏所系获也,故修障塞,饬烽燧,屯戍以备之。边用度不足,故兴盐铁、设酒榷,置均输,蕃货长财,以佐助边费。”桑弘羊主张盐铁官营的主要理由是( )

A.打击地方豪强势力 B.增加国家财政收入

C.巩固边防维护统一 D.加强中央经济控制

26.元世祖至元二十八年(公元1291年),明令“先儒过化之地,名贤经行之所,与好事之家出钱粟赡学者,并立为书院”。这表明,元朝( )

A.继承并发展宋代教育 B.能够传承传统文化

C.加强对地方教育控制 D.积极出资发展教育

27.据《明会典》记载:针对京官、在外司府州县官、教官、杂职官、人流仓官,明统治者依照官员办事能力的强弱进行考核,达到标准的官员给予晋升,达不到标准的就留职或降或罢黜。这说明,明代( )

A.严格划分官员等级 B.重视优化官僚队伍

C.强调官员的差异化 D.官吏考核臻于完善

28.下表是中国近代进步思想简表。据此可知,当时中国的进步思想家( )

人物

主张

作用

林则徐、魏源

提出“师夷长技以制夷"的方案

开启向西方学习的先河

曾国藩、李鸿章

力求在维护封建制度前提下引进西方技术

迈出了中国近代化历程的第一步

康有为、梁启超

把西方政治理论同中国传统儒家理想相结合

促进思想启蒙,推动维新变法运动的实践

孙中山

明确揭出“振兴中华”的口号

打破了延续几千年的封建专制,创立了“中华民国”

A.艰辛探索民族复兴道路 B.全面学习西方技术成就

C.践行反帝反封双重任务 D.侧重于政治制度上变革

29.1919年,在整个巴黎和会期间,北洋政府在山东问题和与之相关的对德和约问题上,前后主张经过了一个相当复杂的变化的过程。由于派系林立,军阀割据,中央政府地位极为脆弱,竟至于无力对签约问题作出任何决定。材料旨在说明巴黎和会中国拒签和约( )

A.呼应了民众觉醒浪潮 B.源于中国分裂型政治

C.体现外交家自身的决断性 D.是由于列强之间的相互矛盾

30.下图为抗日战争时期解放区面积和人口统计表。该表主要反映出( )

时间

面积(万平方千米)

人口(百万)

沦陷区

解放区

解放区占沦陷区(%)

沦陷区

解放区

解放区占沦陷区(%)

1944年

126.3

93.6

74.1

207.8

91.5

44.0

1945年

136.3

95.7

68.0

247.8

95.5

38.5

A.国共两党力量的此消彼长 B.日军在华占领区逐渐减少

C.日本战败投降的历史趋势 D.解放区在全国的比重缩小

31.关于“中间地带(美苏中间的国家或地区)"的构想,毛泽东在1946年8月6日首次提出。新中国成立后一度不用这个概念。1955年万隆会议后,毛泽东重新提出“中间地带”的外交战略。这种变化( )

A.着眼于“一边倒”外交的需求 B.利于新中国外交环境的改善

C.促使西方孤立中国外交失败 D.助推“求同存异”方针的发展

32.罗马帝国时期为保障离婚女子的生活来源,规定“解除婚姻应当将婚前嫁资返还给妻子”,但也考虑到婚姻关系也有可能是因女方的过错而解除,对嫁资的返还作出了一定限制,即丈夫对嫁资的留置权,一般有因花费留置、因子女留置、因伤风败俗留置、和因赠与物留置等规定。这表明罗马法( )

A.影响着后世资本主义的立法 B.维护了罗马帝国的统治秩序

C.渗透着私有财产不受侵犯的原则 D.体现了维护社会公平正义的理念

33.湿壁画《纳税银》是马萨乔作于1427年的一幅作品,画面描绘了《马太福音》里的故事:税吏质问耶稣是否缴纳了税。画面中央税吏正在索要纳税银,场景延续至画面左边,彼得从鱼口中取出钱币。右侧,彼得交给税吏纳税银。马萨乔将三个独立场景浓缩于一幅画面之中,赋予角色人性化的感情,同时在古典主义基础上加入了技法的革新。该画( )

A.冲击了教会的传统观念和权威 B.标志着人文主义思想开始兴起

C.催生了近代欧洲资产阶级革命 D.动摇了人们对上帝的虔诚信仰

34.下图为1973年底在联邦德国公路上抓拍到的场景。这张著名的历史照片生动地反映出( )

A.两个德国团结奋进 B.石油危机之下西欧经济陷入困境

C.多极化趋势的出现 D.奔驰宝马对德国经济的拉动作用

35.“贸总协定前七轮谈判,大大降低了各缔约方的关税,促进了国际贸易的发展。但从20世纪70年代开始,特别是进入80年代以后,以政府补贴、双边数量限制、市场瓜分和各种非关税壁垒为特征的贸易保护主义重新抬头。”这表明( )

A.关贸总协定纵容贸易保护主义 B.经济全球化不可逆转

C.欧美各国阻挠贸易自由化进程 D.多边主义面临着挑战

第II卷(非选择题 共160分)

41.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

18世纪的英国政府依然推行重商主义。为保障毛纺织品出口,政府出台相关法律,禁止羊毛出口,又禁止工匠和技术工人移居国外,并长期禁止纺织机械及其他设备出口。为避免外来竞争,1700年政府颁布法令,禁止丝绸及印染棉布进口,这对于东印度公司的东方贸易造成重大打击,但却促进了国内丝织业和棉纺织业的发展。与进口商品的高关税相对应,英国政府又实施出口补贴政策,以推动对外出口。18世纪末,重商主义受到挑战,英国政府开始尝试自由贸易政策,80年代英国与宿敌法国签订了一份自由主义的商业协定,赋予两国在欧洲商业和贸易中的完全自由。

——摘编自钱乘旦、刘金源《英国通史(四)》

材料二

清朝满族当政,以少制多,更加强了中央集权,经济上坚守重本抑末政策,但康熙也提出“恤商”和“利商便民”口号,清廷长期对待工商业既不提倡,也不大禁。清朝废除明朝的匠籍制度,给官营手工业者自由,放弃明代官矿政策,允许商民开矿。政府财政税收也以白银为计算单位。商帮为政府和皇室专卖物质,并兼营典当、汇兑等业务,势力经久不衰。清朝实行闭关锁国政策,一方面是因为中国国家财税长期主要来源于田赋,海关收入比重在1753年四口通商时所占岁入税额仅四十分之一,乾隆后期进一步改为一口通商;另一方面进口商品除了铜、铅就是一些高档奢侈消费品,对外贸易没有建立在自身迫切需要之上。

——摘编自许涤新主编《中国资本主义发展史》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较18世纪中英工商业政策的异同。(11分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评析清朝前期的工商业政策。(14分)

42.(12分)阅读材料,回答下列要求。

表3

名称

主要范围

汉唐时期的

“西域”

广义上泛指玉门关、阳关以西,狭义上主要指塔里木盆地及其周围地区。唐宋时期曾用“西天”指称更为遥远的印度。

宋明时期的

“西洋”

最早见于五代,元代广为流布,明代特指东南亚、西亚、东非或印度洋周围国家;明末以后逐渐转向专指欧洲。

明末清初的

“西方”

与“泰西”“太西”“极西”“远西”等同义词广泛流行,指称欧洲。

——摘编自欧阳哲生《中西交通史上的“西方”概念之探源》

表3为古代中国关于“西方”名称变迁的主要历程。从中提炼一个观点,并结合所学知识加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

45.【历史一选修:历史上重大改革回眸】(15分)

材料

新中国成立后,教育事业一定程度上受到“轻视体力劳动和体力劳动者”的旧教育观念的困扰。1949年12月开始,党中央明确提出将劳动教育作为培养新时期知识分子的重要途径,全国中小学由此掀起劳动教育热潮。如河南省汤阴县鹅壁完小语文老师李棲鹏讲《斯达哈诺夫》一课时,强调学生应该学习斯达哈诺夫的劳动精神;马焕然老师在讲历史课时,以劳动在人类生活中的巨大意义启发学生。少先队组织了《劳动就是幸福》《歌颂我们祖先的劳动》等大队活动,出了《劳动是光荣的事业》的队报。学校利用晚会向学生介绍了曲耀离、李顺达等光荣劳动事迹。在不影响学习和健康的前提下,指导学生植树、种花、布置教室、打扫卫生以及搬砖和砌路。增设以科学实验、手工雕刻等为主的“手工劳动课”。

——摘编自陈彤彤《刍议建国初期我国中小学的劳动教育》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中华人民共和国成立初期我国中小学是如何开展劳动教育的。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析当时开展劳动教育的影响。(9分)

47.(15分)【历史——选修4:中外历史人物评说】阅读下列材料,回答问题。

材料

顾准是中国当代经济学家。1956年,顾准在中央党校学习期间,毛泽东的《论十大关系》正在中央党校传达。鉴于苏联农业的严重停滞,顾准写下了《学习毛主席关于十大关系报告的体会》一文,对国家在农产品收购中贯彻等价交换的必要性进行了认真的探讨。实

际上,这时他已经注意到在工农产品的交换乃至整个国民经济中遵循价值规律的重要性。他说,为了提高效率,社会主义可以选择的经济体制,应该由企业根据市场价格的自发涨落做出决策,即应当让市场力量在资源配置中起到决定性作用。1957年,顾准完成了长篇论文《试论社会主义制度下的商品生产和价值规律》,鲜明地阐述了上文中的观点。顾准是中国改革理论发展史中提出市场取向改革的第一人。但遗憾的是,他的学术观点在当时被批判,直到后来才为人们理解。

——摘编自吴敬琏《当代中国经济改革》等

(1)根据材料概括顾准的经济主张,并结合所学知识指出其形成的时代背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评顾准经济主张的价值。(7分)

威远中学2020-2021学年高2021届高三下下期3月月考

文科综合·历史参考答案

历史

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

C

C

B

B

A

B

A

B

D

A

B

D

41.【答案】

(1)同:(3分)对本国工商业实行政策调整;限制外国商品的进口;一些商业势力和国家权力及政策关系密切。异(8分):英:①重商主义;②工业革命开始后逐渐转向自由贸易。(每点2分)

中:①抑制工商;②闭关锁国,仅留一口通商。(每点2分)

(2)积极:①重本抑末符合清王朝加强中央集权、巩固统治的需要;②重本抑未有利于传统农业的持续发展;③给予工商业一定发展空间有利于商品经济的繁荣发展;④闭关锁国政策起到了一定的民族自卫作用。(每点2分,共8分)

消极:①抑制工商、闭关锁国不利于资本原始积累,阻碍了资本主义萌芽的成长,阻碍了主产力的进步;②闭关锁国限制了中国与西方的经济文化交流,使中国长期与世界隔绝;③抑制工商、闭关锁国是中国落后于世界发展潮流的重要原因。(每点2分,共6分)

42.【答案】

示例1:

观点:关于“西方”的名称变迁反映了中外交流的不断扩大。(3分)

阐述:自张骞通西域后,“西域”成为汉唐王朝对外交流的主要通道,而用“西天”指称印度则反映了佛教传入中国后对外交流范围的扩大。(3分)“西洋”这一称呼的出现,反映了海上丝绸之路的兴起和郑和下西洋,加强了中国同东南亚、西亚、东非及印度洋周围国家的经济文化交流。(3分)明末,“西洋”范围的变化和“西方”“泰西”等词的出现,反映了新航路开辟后中国与欧洲的联系加强。(3分)

示例2:

观点:从“西域”到“西洋”,反映了对外交流路线的变迁。(3分)

阐述:汉唐时期,经济和文化重心在黄河流域,长安、洛阳长期作为政治中心,沟通“西域”的陆上丝绸之路成为当时对外交流的主要路线。(4分)唐宋以后,由于经济和文化重心的南移,长安、洛阳失去政治中心地位,以及北方少数民族政权的崛起,沟通与东南亚、西亚、东非或印度洋周围国家等“西洋”区域联系的海上丝绸之路,成为当时对外交流的一条重要路线,“西洋”的称呼日渐流行。(5分)

44.【答案】

(1)主张:社会主义经济应当重视市场机制的作用。(2分)

背景:苏联模式的弊端暴露;《论十大关系》的发表;“双百”方针的提出;中共八大的召开。(6分,每点2分,答对三点即可)

(2)反思了计划经济体制的弊端;符合经济发展的客观规律;为新时期的改革提供了借鉴。(两点5分,三点7分,共7分)

45.【答案】

(1)将劳动教育渗透在学科教学之中;通过主题活动及学习模范培养劳动品质;要求学生从事力所能及的学校劳动;开设专门的劳动课程。(每点2分,任答3点得6分。其他言之成理亦可适当给分,总分不得超过6分。)

(2)是确立社会主义的人民教育的表现,有利于从新民主主义向社会主义过渡;纠正了旧教育观念,促进了我国教育事业的发展;提升了学生劳动技能及思想道德水平;为国家经济的恢复、发展提供了人才支持。(每点3分,任答3点得9分。其他言之成理亦可适当给分,总分不得超过9分。)

同课章节目录