2021教科版科学六年级下册第一单元测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2021教科版科学六年级下册第一单元测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 251.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-18 12:05:18 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

六年级下册第一单元测试卷.

科学

本试卷满分100分,时间60分钟。

一、填空题(15分)

1.放大镜是我们在科学学习中经常用到的观察工具,也叫________它的特点是中间________,边缘_________。透过凸透镜看到的面积或区域叫做凸透镜的_________。

2.放大倍数越大的放大镜,看到的图像_________,能看到的范围_________,放大倍数越小的放大镜,看到的图像_________,能看到的范围_________。

3.列文 虎克制作出了当时最精良的显微镜,放大倍数是_______倍,今天的电子显微镜已经可以把物体放大到_________

4.生物体是由_________组成的。英国物理学家_________是第-一个发现和提出“细胞"这个名称的人。

5.__________、_________、_________等可怕的疾病都是由微生物引起的。

二、选择题(20分)

1.下列各种方法中观察到的图像放大得最大的是( )。

A.移动放大镜与被观察物体之间的距离

B.移动放大镜与观察者眼睛之间的距离

C.调整两个放大倍数不同的放大镜之间的距离

2.用显微镜进行观察时,材料必须是( )。

A.新鲜的 B.薄而透明的 C.干燥的

3.要使玻片右上角的图像移到视野中央,移到玻片的方向应该是( ) 。

A.右上角 B.右下角 C.左下角

4.被誉为19世纪自然科学的三大发现之一的是( ) 。

A.细胞学说 B.动力学 C.仿生学

5.今年上半年,我省总共发现4万多例手足口病例,科学家们在研究手足口病的病毒时采用了( )。

A.显微镜 B.电子显微镜 C.放大镜

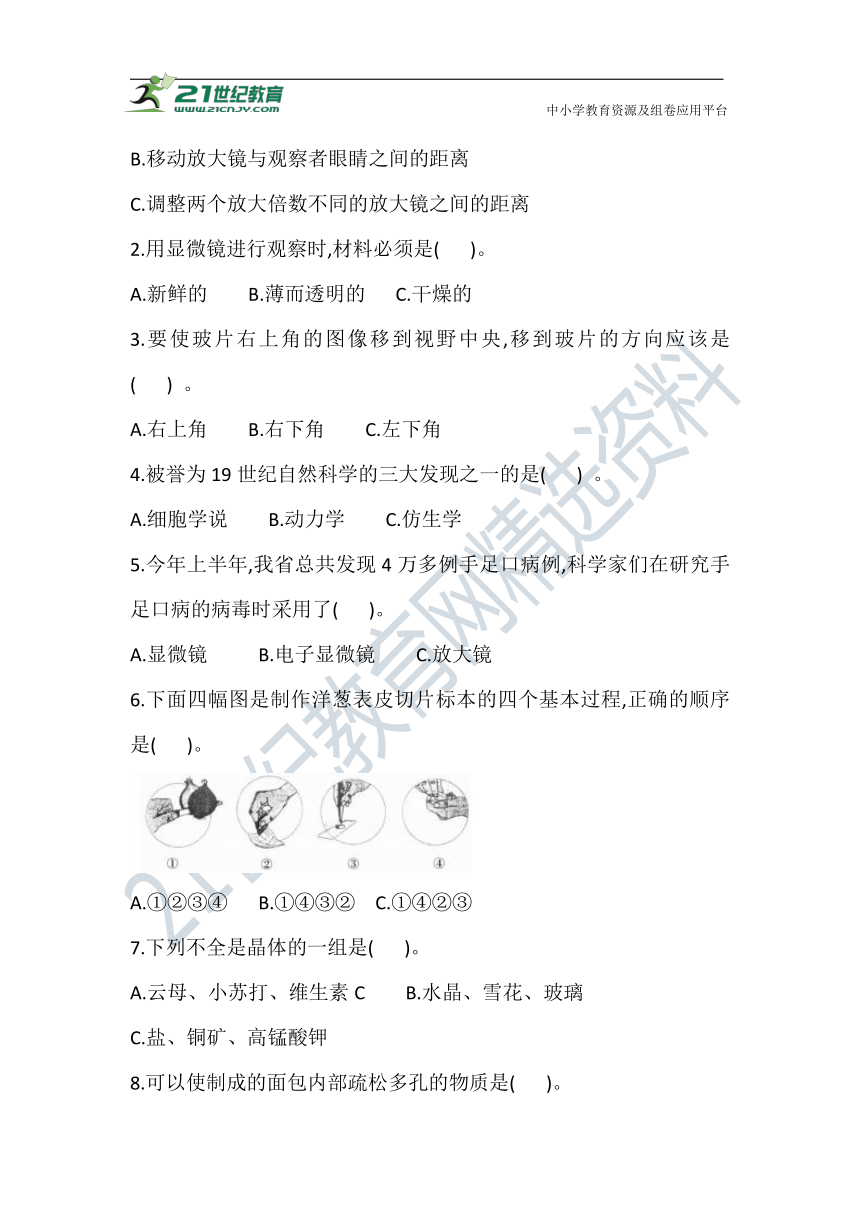

6.下面四幅图是制作洋葱表皮切片标本的四个基本过程,正确的顺序是( )。

A.①②③④ B.①④③② C.①④②③

7.下列不全是晶体的一组是( )。

A.云母、小苏打、维生素C B.水晶、雪花、玻璃

C.盐、铜矿、高锰酸钾

8.可以使制成的面包内部疏松多孔的物质是( )。

A.细胞 B.酵母菌 C.霉菌.

9.谁发明了能提高视力的眼镜?( )。

A.格罗斯泰斯特 B.牛顿 C.培根

10.下列纸纤维最细的是( )。

A.吸水纸 B.书写纸 C.过滤纸

三、判断题(14分)

1.圆柱形和球形的透明器必须要装上水才有放大镜的功能。( )

2.在制作显微镜时,我们要用两个放大倍数相同的凸透镜。( )

3.为了便于观察,制作的切片标本要求薄而透明。( )

4.把橘皮、馒头等放在温暖干燥的环境中就可以进行霉菌培养。( )

5.载玻片移动的方向与从目镜看到的物体图像移动的方向是-致的。( )

6.自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成。( )

7.绿藻能使鱼缸里的水发绿。( )

四、连线题(20分)

1.把下列实验器材与它在实验中的作用用线连起来。(10 分)

镊子 培养微生物或菌落

培养皿 放置切片标本

滴管 染色

载玻片 吸取少量的液体

碘酒 夹取实验材料

2.把下列微生物的图片和名称连起来。(10 分)

五、实验探究题(31分)

1.按正确使用显微镜的方法排序。(10 分)

( )从目镜往下看,慢慢调整调节旋钮,使标本出现在视野里为止。

( ) 调节载物台下的反光镜,从目镜往下看,能看见一个亮的光圈。

( )将观察的标本的载玻片放在载物台上,用压片夹夹住,要使标本恰好在载物台通光孔的中央。

( )一只手握住镜臂,另一只手拖着 镜座,将显微镜向着光摆放在平坦的桌面上。

( )慢慢 移动载玻片,观察标本的各个部分。

2.在下图标出:目镜、调节旋钮.物镜、载物台、反光镜的位置。(10 分)

3.请你画出显微镜下的细胞结构图。(5 分)

4.小明在学过《放大镜下的晶体》后,回家利用小树枝制作了盐的晶体,请根据在课上学到的知识,回答以下问题。(6分)

(1)小明在烧杯中倒人500毫升清水,为了使实验效果更明显,小明最好使用( )来溶解食盐,以加快食盐的溶解速度。

A.热水 B.冷水. C.温水

(2)在放大镜下观察树枝上食盐的晶体,发现食盐的晶体都是( )的。

A.针状 B.立方体 C.柱状

六年级下册第一单元测试卷参考答案

一、1.凸透镜 厚 薄 视野

2.越大 越小 越小 越大

3.300 200万

4.细胞 罗伯特 胡克

5.鼠疫 伤寒 霍乱

二、1.C 2.B 3.C 4.A 5.B 6.C 7.B 8.B 9.C 10.C

三、1.√ 2.X 3.√ 4.X 5.X 6.√ 7.√

2.略

五、1. (4)(2)(3)(1)(5)

3.参见课本。

4.(1)A (2)B

六年级下册第一单元测试卷.

科学

本试卷满分100分,时间60分钟。

一、填空题(15分)

1.放大镜是我们在科学学习中经常用到的观察工具,也叫________它的特点是中间________,边缘_________。透过凸透镜看到的面积或区域叫做凸透镜的_________。

2.放大倍数越大的放大镜,看到的图像_________,能看到的范围_________,放大倍数越小的放大镜,看到的图像_________,能看到的范围_________。

3.列文 虎克制作出了当时最精良的显微镜,放大倍数是_______倍,今天的电子显微镜已经可以把物体放大到_________

4.生物体是由_________组成的。英国物理学家_________是第-一个发现和提出“细胞"这个名称的人。

5.__________、_________、_________等可怕的疾病都是由微生物引起的。

二、选择题(20分)

1.下列各种方法中观察到的图像放大得最大的是( )。

A.移动放大镜与被观察物体之间的距离

B.移动放大镜与观察者眼睛之间的距离

C.调整两个放大倍数不同的放大镜之间的距离

2.用显微镜进行观察时,材料必须是( )。

A.新鲜的 B.薄而透明的 C.干燥的

3.要使玻片右上角的图像移到视野中央,移到玻片的方向应该是( ) 。

A.右上角 B.右下角 C.左下角

4.被誉为19世纪自然科学的三大发现之一的是( ) 。

A.细胞学说 B.动力学 C.仿生学

5.今年上半年,我省总共发现4万多例手足口病例,科学家们在研究手足口病的病毒时采用了( )。

A.显微镜 B.电子显微镜 C.放大镜

6.下面四幅图是制作洋葱表皮切片标本的四个基本过程,正确的顺序是( )。

A.①②③④ B.①④③② C.①④②③

7.下列不全是晶体的一组是( )。

A.云母、小苏打、维生素C B.水晶、雪花、玻璃

C.盐、铜矿、高锰酸钾

8.可以使制成的面包内部疏松多孔的物质是( )。

A.细胞 B.酵母菌 C.霉菌.

9.谁发明了能提高视力的眼镜?( )。

A.格罗斯泰斯特 B.牛顿 C.培根

10.下列纸纤维最细的是( )。

A.吸水纸 B.书写纸 C.过滤纸

三、判断题(14分)

1.圆柱形和球形的透明器必须要装上水才有放大镜的功能。( )

2.在制作显微镜时,我们要用两个放大倍数相同的凸透镜。( )

3.为了便于观察,制作的切片标本要求薄而透明。( )

4.把橘皮、馒头等放在温暖干燥的环境中就可以进行霉菌培养。( )

5.载玻片移动的方向与从目镜看到的物体图像移动的方向是-致的。( )

6.自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成。( )

7.绿藻能使鱼缸里的水发绿。( )

四、连线题(20分)

1.把下列实验器材与它在实验中的作用用线连起来。(10 分)

镊子 培养微生物或菌落

培养皿 放置切片标本

滴管 染色

载玻片 吸取少量的液体

碘酒 夹取实验材料

2.把下列微生物的图片和名称连起来。(10 分)

五、实验探究题(31分)

1.按正确使用显微镜的方法排序。(10 分)

( )从目镜往下看,慢慢调整调节旋钮,使标本出现在视野里为止。

( ) 调节载物台下的反光镜,从目镜往下看,能看见一个亮的光圈。

( )将观察的标本的载玻片放在载物台上,用压片夹夹住,要使标本恰好在载物台通光孔的中央。

( )一只手握住镜臂,另一只手拖着 镜座,将显微镜向着光摆放在平坦的桌面上。

( )慢慢 移动载玻片,观察标本的各个部分。

2.在下图标出:目镜、调节旋钮.物镜、载物台、反光镜的位置。(10 分)

3.请你画出显微镜下的细胞结构图。(5 分)

4.小明在学过《放大镜下的晶体》后,回家利用小树枝制作了盐的晶体,请根据在课上学到的知识,回答以下问题。(6分)

(1)小明在烧杯中倒人500毫升清水,为了使实验效果更明显,小明最好使用( )来溶解食盐,以加快食盐的溶解速度。

A.热水 B.冷水. C.温水

(2)在放大镜下观察树枝上食盐的晶体,发现食盐的晶体都是( )的。

A.针状 B.立方体 C.柱状

六年级下册第一单元测试卷参考答案

一、1.凸透镜 厚 薄 视野

2.越大 越小 越小 越大

3.300 200万

4.细胞 罗伯特 胡克

5.鼠疫 伤寒 霍乱

二、1.C 2.B 3.C 4.A 5.B 6.C 7.B 8.B 9.C 10.C

三、1.√ 2.X 3.√ 4.X 5.X 6.√ 7.√

2.略

五、1. (4)(2)(3)(1)(5)

3.参见课本。

4.(1)A (2)B

同课章节目录

- 第一单元 微小世界

- 1、放大镜

- 2、放大镜下的昆虫世界

- 3、放大镜下的晶体

- 4、怎样放得更大

- 5、用显微镜观察身边的生命世界(一)

- 6、用显微镜观察身边的生命世界(二)

- 7、用显微镜观察身边的生命世界(三)

- 8、微小世界和我们

- 第二单元 物质的变化

- 1、我们身边的物质

- 2、物质发生了什么变化

- 3、米饭、淀粉和碘酒的变化

- 4、小苏打和白醋的变化

- 5、铁生锈了

- 6、化学变化伴随的现象

- 7、控制铁生锈的速度

- 8、物质变化与我们

- 第三单元 宇宙

- 1、地球的卫星——月球

- 2、月相变化

- 3、我们来造“环形山”

- 4、日食和月食

- 5、太阳系

- 6、在星空中(一)

- 7、在星空中(二)

- 8、探索宇宙

- 第四单元 环境和我们

- 1、一天的垃圾

- 2、垃圾的处理

- 3、减少丢弃及重新使用

- 4、分类和回收利用

- 5、一天的生活用水

- 6、污水和污水处理

- 7、考察家乡的自然水域

- 8、环境问题和我们的行动