华东师大版语文高一下学期《老王》 教案

文档属性

| 名称 | 华东师大版语文高一下学期《老王》 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 47.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-18 17:46:28 | ||

图片预览

文档简介

《老王》教学设计

教材分析:

文章作于1984年(此时作者已经73岁)。这是一篇回忆性的散文,作者记叙了自己从前同老王交往中的几个片段,当时正是“文化大革命”时期,是一个荒唐动乱的年代,作者夫妇被认为是“反动学术权威”。但是,任何歪风邪气对老王都没有丝毫影响,他照样尊重作者夫妇。由此与老王的交往深深的印刻在了作者的脑海之中。教学过程中可以让学生通过作者所叙述的片段中概括出老王的性格特点,联系当时的物质条件,体会“送”中的朴素人性和人情美。具体教学过程中可以把握两个维度——时间和空间上的对比,从中体会老王的“慷慨”和作者的“愧怍”。从而在深层次上理解作者的思想内涵。从解读上可以分为以下两个层次,即文本中有的和文本中没有的。

读老王:暗世下的天山雪莲:高洁,素净。品味平民高尚的心灵,倾囊相送的慷慨,人性的绚烂处。

读杨绛:时空错位下的心灵救赎。历经人世沧桑的知识分子的自我心灵解剖,安得广厦千万间的博爱情怀。(个人的反省)

读时代:一个时代“人的生存状态”,叩问为什么人会如此生活,追问人应该如何生活。(时代的针砭和反省)

怎么做:盛世下的心灵教育,学会关爱他人,用心待人,增强学生人文关怀。

教学目标:

1、知识和能力:?体察老王生活的艰难与不易,理解老王的“苦”与“善”,感受老王善良的人性,走进“小人物”的美好心灵,陶冶美的情操。

2、过程和方法:通过细节把握人物形象,学习通过事件来概括人物形象的方法。

3、情感态度与价值观:(1)体会作者的平民情怀,感受博爱对人的重要意义,学会善待他人,感受文章中流露的平等意识和人道主义精神,关爱生活中的不幸者。(2)体验作者强烈的自我解剖和自我反省的意识,

教学重点:理解老王的“苦”与“善”,感悟“善举”后的美好心灵。

教学难点:体会作者岁月累积后的自我反省意识以及博爱情怀。

教学方法:讲授法、讨论法

教学课时:一课时

教具使用:传统、多媒体

说明:杨绛先生的《老王》是以一个历经人世沧桑的知识分子的视角,以其平淡素雅的语言为我们塑造了一个贫苦却时时闪现人性光辉的“小人物”形象,从中可以看出作者对人性美的赞叹和自身博大深广的普世情怀。由于文本反映的是特殊年代的人际关系,与学生当下的生存状态距离较远,实际教学过程中教师可通过一定的资料向学生展示当时的物质缺乏和生存不易,从老王“送”物的层次去体会其人性中发光的一面,理解人物内涵,把握文章主旨。解决文章意义层的理解问题,在理解文意的基础上,进一步探究作为同样遭遇厄运的作者作文背后所体现的博大情怀,以完成形而上的教学目标。

教学过程:

教学环节 教师活动预设 学生活动预设 设计意图

导入课文

寒假作业中很多同学写了《围城》的读后感,那么有谁知道他的夫人吗?她是谁呢?明确:利用投影仪展示杨绛资料(附表一)

了解杨绛基本资料,知人论世。

附表中暗含人物基本信息,为下面老王信息的填写作示范。

初步阅读,梳理文章内容,分析人物形象,体会人物感情。 1:请大家按照杨绛先生的信息格式,填写老王的基本信息。

2:根据刚刚填的表格信息,以及早自修时大家的阅读感受,你觉得老王生活状态是什么?)

说明:根据学生情况,教师可以以文本中作者所说的“不幸者”作为提示。(辅助提示:在这篇文章里杨绛除了把老王称作“老王”以外,还把他称作什么呢?)

3:请大家阅读课文第一到四段,找出描写老王“苦”(不幸)的语段,用精炼的语言概括出来。

演练教师设计的语段:

注意情感语气的导引,让学生进入人物心灵。

4:这么“苦”的人,按常理,你觉得他会做些什么事呢?(请阅读文章第五到十六段,概括出老王做的事。)

5、对待这样一个人,周围的人和作者对待老王的态度是怎么样的?

总结:老王是一个被社会抛弃,践踏,欺侮的底层人士。 1:附表一

2:不幸、悲苦、凄惨、孤独、辛酸……

3:参考回答:

视角一:生活苦、生理苦、居住苦。

视角二:老、孤、残、病、贫。

视角三:身世,职业,身体,境遇,家庭。

师:老王啊,你老伴还好吗?

生:哎,我没有老伴……

师:老王啊,你孩子都长大了吧?

生:哪有孩子啊……

师:哎呦,老王啊,你家里还有什么亲人呐?

生:唉,有个哥哥。

师:哎呦,有哥哥真好啊。

生:可是死啦。

师:怎么就死了呢?那还有什么亲人吗?

生:还有两个侄儿。

师:那两个侄儿也能够经常走动走动帮衬帮衬你吧?

生:但是,没出息。

师:那还有其他可以照顾那你的亲人吗?

生:就没有什么亲人了。

4:带送冰块,车费减半(朴实厚道)

送人看病,不肯收钱(同情心、善良)

改装三轮,接送乘客(替人着想)

送人蛋油,不收费用(知恩图报)

5、我们一家

(1)、照顾老王的生意,坐他的车。

(2)、老王再客气,也付给他应得的报酬,老王送来香油鸡蛋,不能让他白送,也给了钱。

(3)关心老王生活,三轮改成平板三轮,生意不好做,作者关切地询问他是否能维持生活。

(4)作者的女儿知道老王有夜盲症,送给他大瓶鱼肝油。(善良,有同情心)。

周围的人:嘲笑与谈资

(1)品读。“有人说,这老光棍大约年轻时不老实,害了什么恶病,瞎掉了一只眼。”揣摩“有人”的心态。

明确:①“这老光棍”语气不屑,可见老王是别人的谈资与笑料;②“大约”“什么”表猜测与不确定,可见老王被人嘲笑与诬蔑。明确:“营养不良”致瞎属生理不幸,“得了恶病”却是精神蔑视,意味着老实的老王名声不好。这是更深的不幸。

通过学生自己的寻找,使同学们初步感知老王生存的不易,生活凄苦,境遇堪怜,为下文其“赠送”作铺垫,这么苦的人,为啥还想着别人,送东西给别人,体会其伟大的心灵。

从文本中体会老王的凄苦,通过角色扮演体会人物内心。

再读课文,走进作者心灵。 1:请大家齐读十七到二十二段,思考作者为什么会感觉到“愧怍”?(个人层次)

请大家回顾前文,注意老王送物的层次,思考你觉得老王与作者所做与所送之物对等吗?哪个人的“送”更有“分量”?老王对杨绛可谓是一步步的倾囊相送,越来越将杨家视为知己,而杨绛也是这样吗?

2、为什么不问?没兴趣多问、没忍心多问、没脸多问?”还是“没功夫多问、没心情多问、没勇气多问?

你觉得作者与“老王”之间能不能算得上朋友的关系。作者当时理解老王的渴望与需求、感受了吗?

杨绛对老王的问候“老王,你好些了吗?”只是出于客套,并不是纯粹的关心。而作者在接受老王的香油和鸡蛋时所表现出来的“强笑”是因为老王把“这么新鲜的大鸡蛋”都“送给我们”,不是买,也不是交

换。这让作者感到非常的意外和尴尬,同时也很为难,所以她只能“强笑”。而这为难和尴尬的背后是“我”和你的关系,绝对是不可以白吃的,所以作者杨绛在为难之后给了老山王“钱”。她认为这样做就不欠老王的人情了,而且老王也理解了“我”的意思。而这时

的作者却并没有理解老王,老王只是想要在自己生命的最后期限里,把自己仅有的鸡蛋和香油送给他平时最信任的人,以此来表达他对杨绛一家人的感激。从文本来看,此时老王和作者杨绛之间有着很大的隔阂和距离,在作者杨绛的心中老王是一个完全“熟悉的陌生人”。

愧怍原因:

1、自己没有平等地对待老王,没有同样真纯、平等善待他那颗金子般的心。作者觉得自己对老王关心不够,是因为老王对作者太好,省吃俭用,倾其所有,情义实在太重了。相比之下,作者觉得回报太少。这种愧怍是作者通过与老王比生活状况,情感付出多少的不同而产生的。(缺乏心灵精神的体会和沟通)

2、自己总想着用钱来答对老王,没有给予老王人格上足够的尊重,没有真正认识到他独立、伟大、崇高的人格,没有看到老王身上闪耀着的人性的光辉。

这种“愧怍”特点:一、这是幸运者对不幸者的;二、这幸运者对不幸者的愧怍并不是一下子产生的,而是“渐渐明白”的。这就是说,作者的愧怍是有一个过程的,文章就是写这种渐渐明白的过程。起初,作者并没有感到愧怍,她只是和老王说着闲话,是顾客和车夫的关系,在谈话中渐渐显示出对老王的同情。接下去,对老王的感觉就突破同情了。老王帮作者带送冰,车费减半,但送的冰比别人送的大一倍;他帮着送人到医院,不要钱。此时作者对老王的感觉就不仅仅是同情和宽容了,而是有一点刮目相看,有一点被触动了。然后震撼作者的便是老王在离世前夕对作者一家的惦记和关顾,这件事使作者后来渐渐明白过来,感到十分愧怍。愧怍什么呢?作者愧怍自己作为一个幸运的人,却没有理解老王的高贵品性,对他在生命最后时刻来关顾自己,自己也只是被他的外貌害怕得糊涂了,而对人家崇高的内心却没有感觉,仅有的感动也是在老王死后才有的。从这个意义上,才可以真正理解杨绛先生的愧怍,这样的愧怍由先前的同情、宽容不幸者的俯视姿态变成了最后对他的仰视。这是自我反省,自我解剖,也是自我批判。杨绛之所以能写出这样不同于华彩的抒情却同样能打动读者的文章来,就是因为她贴近了自我真实的内心,这样的情感是“渐渐明白”过来的,文章里面隐藏着一种思绪的转折。 送物层次的递进表明老王对作者信任也渐渐加深,所流露的真情也越来越可贵,对比反差的是老王的生存状况却是一步步恶化,生命特征越来越微弱。可是作者当时却没有意识到(细读最后一段),老王“送”的举动是出于不是对于钱财的索取,而是情感的互通。而作者没有即时体会。促使作者在多年之后形成回忆和反思。空间的不对等,时间的错位体现出作者愧怍的深度。

人贵在真诚,贵在要活成个善良、淳朴、独立、高尚的真人。老王虽然贱为一个三轮车夫,生活在社会的最底层,但他活成了这样的一个人,一个灵魂高贵的大写的人。他该得到尊重,该得到崇高的礼赞。今生遇到老王,作者感到幸运,尽管十年“文化大革命”使她和家人吃尽了苦头,但从老王身上,作者终于懂得了什么叫高贵的人生和崇高的人格,真正感受到了疯狂、麻木、冷漠中人性的光辉和温暖。所以,作者感到自己是心存愧怍的,愧怍于自己对老王的关爱严重不足,愧怍于没有同样真纯、平等地善待他那颗金子般的心,愧怍于自己当时没有给予老王人格上足够的尊重,没有真正认识到他那独立、伟大、崇高的人格,没有充分感受到老王身上所闪耀着的人性的光辉。好在作者终于坦诚地把这一切讲给了读者,向读者袒露了她那颗光明、坦然、超脱、纯真的心。

拓展延伸,理解““愧怍”的社会背景。

作者说老王是不幸者,把自己界定为一个幸运者,那是与老王相比而言的,她当时的状况怎样呢?

出示作者在文革期间所受遭遇的部分资料:

分析介绍背景:“文化大革命”,经历了抄家、批

斗,许多高级知识分子的确已经倾家荡产。杨绛“文革”伊始,被批斗,剃光头,扫厕所等,国际友人惊呼:让沈从文、杨绛去扫厕所,简直是暴殓天物。杨绛的专职就是扫女厕,钱钟书被人剃成“十”字头,她则被剃成只有半边头发的“阴阳头”,以及后来的挂牌游街,女婿自杀,夫妻下放。

面对自身也是泥菩萨过河,自身难保,作者与其他人相比,做了什么?

老王,没有名字,你觉得在某种意义上,老王是一个个体的代表,还是一个群体的代表?

诺贝尔和平奖得主特蕾莎修女说:“我们常常无法做伟大的事,但我们可以用伟大的爱去做些小事。”那就让我们以这句话结束我们的课堂吧:(齐读)

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。心存善良仁厚之意;胸怀平等博爱之念

作者同样遭遇着不幸。自己不幸,却还同情、关心别人,作者如此,老王更是如此。多么善良的人啊!为什么善良的人没能过上好的生活呢?文革让知识分子受着精神的压迫,又让普通老百姓得到了什么呢?像老王这样的人,生活更好了还是更苦了?(从文本中探寻:载客三轮被取缔,老王失去了基本的经济来源。)

表格二

老王在某种意义上代表着那个时代中的一个群体(平民),他的“苦”和“善”是那个特定时代中一类老王所经受的。难得可贵的是杨绛先生一这种回忆性的自我解剖令人敬仰。在那样的年代里被抛弃、被欺辱、被践踏。世态的冷漠和炎凉不断向这位垂老暮年的老人涌来,怎能不让人为这位社会底层人物深深叹息和同情。而老王只是那个年代里一个卑微群体的缩影,又有多少个“老王”在那个动乱年代里苟延喘息呢。他们在人生的绝路上步履维艰,常常迷失在黑夜里找不到夜空中最亮的那颗星。这是从“老王”这个小人物身上深层体现出当时社会的黑暗,是折射那个年代的不幸。从文中“‘文化大革命’开始,默存不知怎的一条腿走不得路了。”和“他并没有什么力气运送什么货物。幸亏有一位老先生愿把自己降格为‘货’,让老王运送。”都可以说明在那个年代里人变得其实已经不像人,知识分子被关到牛棚,底层人民饱受摧残。从文中可以感受到作者在叙述过程隐含着对时代的针砭。作者杨绛在把老王的伤口赤裸裸展现在我们面前时,其实也把那个年代造成老王伤口的黑暗年代展现给我们看了。

读《老王》有感

鳏寡孤独苦不堪,

倾囊相赠留余香。

赤诚之心何人比,

教我书生心难安。

物在情在人不在,

蓦然回首已惘然。

人世艰难生不易,

劝君怜惜苦难人。

虽然从杨绛和老王的交往关系是不对等的。但是杨绛先生在文中敢于深刻剖析自己,反思与老王的交往,勇敢地将自己的冰冷敞开在世人面前,并感到深深的愧怍。这是知识分子高贵的自我反省,是对灵魂拷问后的精神升华。

《老王》不仅是作者自我灵魂的深层剖析,更是为一个从未真正反省和忏悔的时代去树立人类良知的标杆,是一个无辜可怜生命体对一切生命存在漠然状态的全力解剖,是站在更高更深的层面来思考苦难,以及思考这些苦难的价值意义和存在意义。

塑造一个公平的社会环境,大家都关心弱者,奉献爱心,创造和谐。

作业:做一次心灵的反省或试着去体会他人。

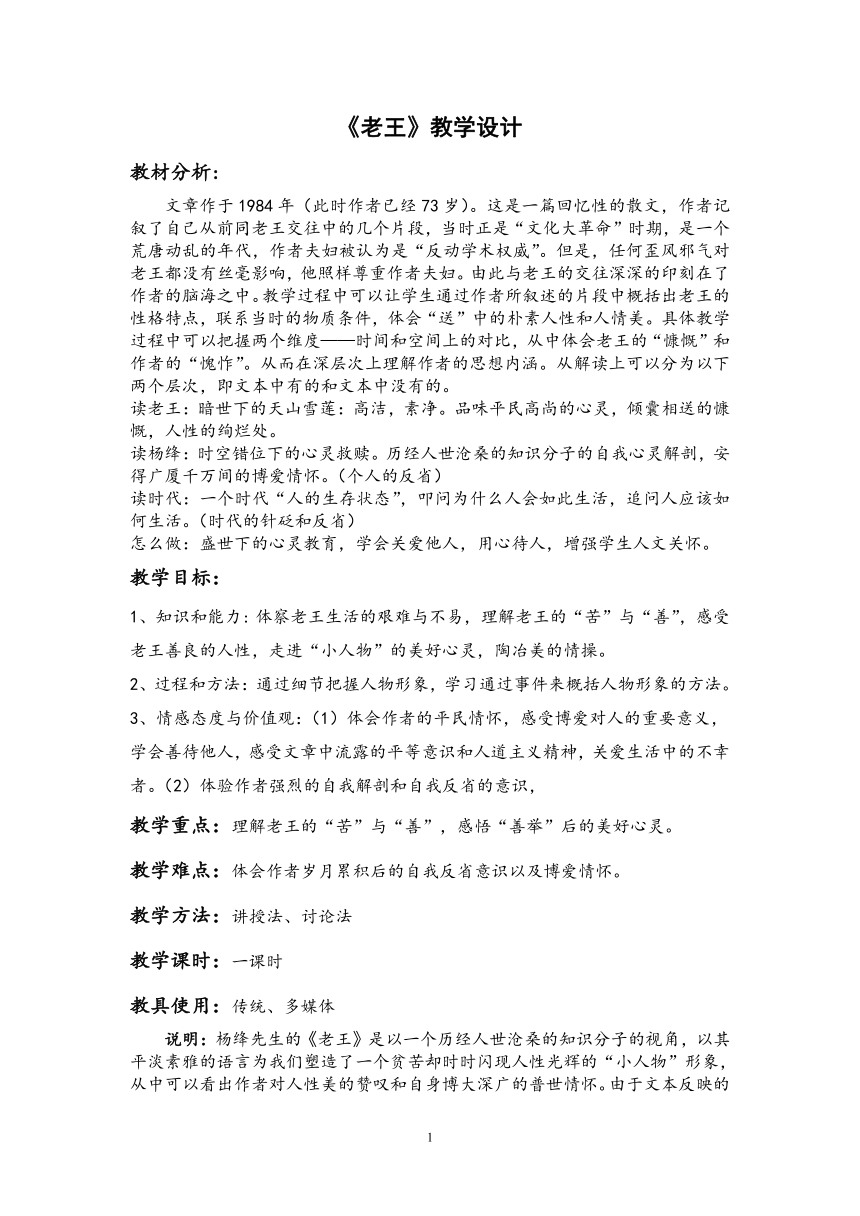

表格一:

姓名 出生年月 民族 籍贯 出生地 居住地 身体状况 婚姻状况 家庭成员 文化程度 职业

杨季康 1911年7月17 汉 江苏无锡 北京 北京某区三楼 健康 钱钟书 丈夫,女儿 东吴大学,清华大学研究院英国牛津大学,法国巴黎大学 研究员评论家,剧作家,翻译家,散文家

老王

不明

未婚

文盲 蹬三轮

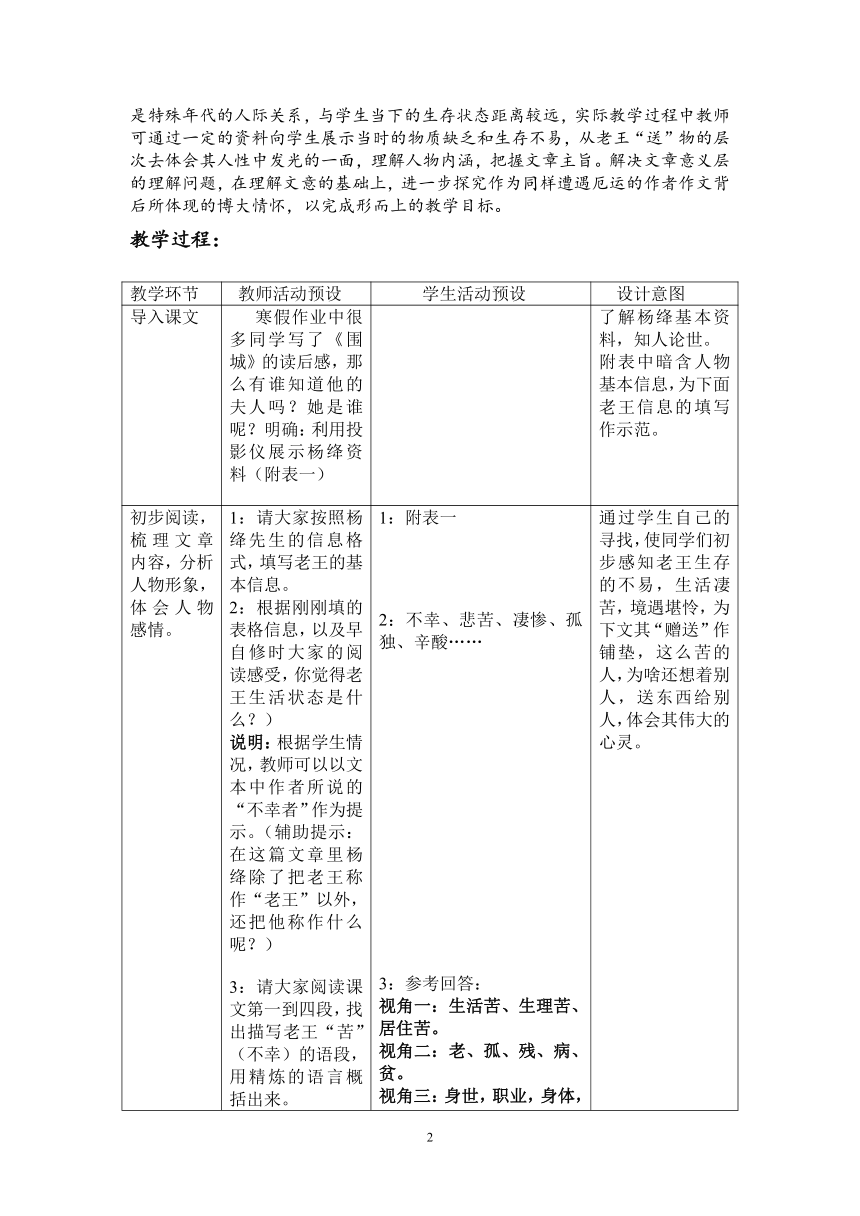

表格二:老王做的事和杨绛家人做的事

老王 杨绛及家人

蹬三轮 边坐边闲话,

一只眼瞎,一只眼夜盲症 给鱼肝油

夏天带送冰,车费减半,抱冰上三楼放入冰箱。冰比前任送的大一倍,价钱相等 不要他减半收钱

文革时,送钱钟书上医院,扶下车,坚决不拿钱,拿了钱还不大放心。 给钱

改装三轮平板车运送老先生 询问能否维持生活

扶病去杨家,后来托人传话

临死前一天送好香油,大鸡蛋。 给钱

1

教材分析:

文章作于1984年(此时作者已经73岁)。这是一篇回忆性的散文,作者记叙了自己从前同老王交往中的几个片段,当时正是“文化大革命”时期,是一个荒唐动乱的年代,作者夫妇被认为是“反动学术权威”。但是,任何歪风邪气对老王都没有丝毫影响,他照样尊重作者夫妇。由此与老王的交往深深的印刻在了作者的脑海之中。教学过程中可以让学生通过作者所叙述的片段中概括出老王的性格特点,联系当时的物质条件,体会“送”中的朴素人性和人情美。具体教学过程中可以把握两个维度——时间和空间上的对比,从中体会老王的“慷慨”和作者的“愧怍”。从而在深层次上理解作者的思想内涵。从解读上可以分为以下两个层次,即文本中有的和文本中没有的。

读老王:暗世下的天山雪莲:高洁,素净。品味平民高尚的心灵,倾囊相送的慷慨,人性的绚烂处。

读杨绛:时空错位下的心灵救赎。历经人世沧桑的知识分子的自我心灵解剖,安得广厦千万间的博爱情怀。(个人的反省)

读时代:一个时代“人的生存状态”,叩问为什么人会如此生活,追问人应该如何生活。(时代的针砭和反省)

怎么做:盛世下的心灵教育,学会关爱他人,用心待人,增强学生人文关怀。

教学目标:

1、知识和能力:?体察老王生活的艰难与不易,理解老王的“苦”与“善”,感受老王善良的人性,走进“小人物”的美好心灵,陶冶美的情操。

2、过程和方法:通过细节把握人物形象,学习通过事件来概括人物形象的方法。

3、情感态度与价值观:(1)体会作者的平民情怀,感受博爱对人的重要意义,学会善待他人,感受文章中流露的平等意识和人道主义精神,关爱生活中的不幸者。(2)体验作者强烈的自我解剖和自我反省的意识,

教学重点:理解老王的“苦”与“善”,感悟“善举”后的美好心灵。

教学难点:体会作者岁月累积后的自我反省意识以及博爱情怀。

教学方法:讲授法、讨论法

教学课时:一课时

教具使用:传统、多媒体

说明:杨绛先生的《老王》是以一个历经人世沧桑的知识分子的视角,以其平淡素雅的语言为我们塑造了一个贫苦却时时闪现人性光辉的“小人物”形象,从中可以看出作者对人性美的赞叹和自身博大深广的普世情怀。由于文本反映的是特殊年代的人际关系,与学生当下的生存状态距离较远,实际教学过程中教师可通过一定的资料向学生展示当时的物质缺乏和生存不易,从老王“送”物的层次去体会其人性中发光的一面,理解人物内涵,把握文章主旨。解决文章意义层的理解问题,在理解文意的基础上,进一步探究作为同样遭遇厄运的作者作文背后所体现的博大情怀,以完成形而上的教学目标。

教学过程:

教学环节 教师活动预设 学生活动预设 设计意图

导入课文

寒假作业中很多同学写了《围城》的读后感,那么有谁知道他的夫人吗?她是谁呢?明确:利用投影仪展示杨绛资料(附表一)

了解杨绛基本资料,知人论世。

附表中暗含人物基本信息,为下面老王信息的填写作示范。

初步阅读,梳理文章内容,分析人物形象,体会人物感情。 1:请大家按照杨绛先生的信息格式,填写老王的基本信息。

2:根据刚刚填的表格信息,以及早自修时大家的阅读感受,你觉得老王生活状态是什么?)

说明:根据学生情况,教师可以以文本中作者所说的“不幸者”作为提示。(辅助提示:在这篇文章里杨绛除了把老王称作“老王”以外,还把他称作什么呢?)

3:请大家阅读课文第一到四段,找出描写老王“苦”(不幸)的语段,用精炼的语言概括出来。

演练教师设计的语段:

注意情感语气的导引,让学生进入人物心灵。

4:这么“苦”的人,按常理,你觉得他会做些什么事呢?(请阅读文章第五到十六段,概括出老王做的事。)

5、对待这样一个人,周围的人和作者对待老王的态度是怎么样的?

总结:老王是一个被社会抛弃,践踏,欺侮的底层人士。 1:附表一

2:不幸、悲苦、凄惨、孤独、辛酸……

3:参考回答:

视角一:生活苦、生理苦、居住苦。

视角二:老、孤、残、病、贫。

视角三:身世,职业,身体,境遇,家庭。

师:老王啊,你老伴还好吗?

生:哎,我没有老伴……

师:老王啊,你孩子都长大了吧?

生:哪有孩子啊……

师:哎呦,老王啊,你家里还有什么亲人呐?

生:唉,有个哥哥。

师:哎呦,有哥哥真好啊。

生:可是死啦。

师:怎么就死了呢?那还有什么亲人吗?

生:还有两个侄儿。

师:那两个侄儿也能够经常走动走动帮衬帮衬你吧?

生:但是,没出息。

师:那还有其他可以照顾那你的亲人吗?

生:就没有什么亲人了。

4:带送冰块,车费减半(朴实厚道)

送人看病,不肯收钱(同情心、善良)

改装三轮,接送乘客(替人着想)

送人蛋油,不收费用(知恩图报)

5、我们一家

(1)、照顾老王的生意,坐他的车。

(2)、老王再客气,也付给他应得的报酬,老王送来香油鸡蛋,不能让他白送,也给了钱。

(3)关心老王生活,三轮改成平板三轮,生意不好做,作者关切地询问他是否能维持生活。

(4)作者的女儿知道老王有夜盲症,送给他大瓶鱼肝油。(善良,有同情心)。

周围的人:嘲笑与谈资

(1)品读。“有人说,这老光棍大约年轻时不老实,害了什么恶病,瞎掉了一只眼。”揣摩“有人”的心态。

明确:①“这老光棍”语气不屑,可见老王是别人的谈资与笑料;②“大约”“什么”表猜测与不确定,可见老王被人嘲笑与诬蔑。明确:“营养不良”致瞎属生理不幸,“得了恶病”却是精神蔑视,意味着老实的老王名声不好。这是更深的不幸。

通过学生自己的寻找,使同学们初步感知老王生存的不易,生活凄苦,境遇堪怜,为下文其“赠送”作铺垫,这么苦的人,为啥还想着别人,送东西给别人,体会其伟大的心灵。

从文本中体会老王的凄苦,通过角色扮演体会人物内心。

再读课文,走进作者心灵。 1:请大家齐读十七到二十二段,思考作者为什么会感觉到“愧怍”?(个人层次)

请大家回顾前文,注意老王送物的层次,思考你觉得老王与作者所做与所送之物对等吗?哪个人的“送”更有“分量”?老王对杨绛可谓是一步步的倾囊相送,越来越将杨家视为知己,而杨绛也是这样吗?

2、为什么不问?没兴趣多问、没忍心多问、没脸多问?”还是“没功夫多问、没心情多问、没勇气多问?

你觉得作者与“老王”之间能不能算得上朋友的关系。作者当时理解老王的渴望与需求、感受了吗?

杨绛对老王的问候“老王,你好些了吗?”只是出于客套,并不是纯粹的关心。而作者在接受老王的香油和鸡蛋时所表现出来的“强笑”是因为老王把“这么新鲜的大鸡蛋”都“送给我们”,不是买,也不是交

换。这让作者感到非常的意外和尴尬,同时也很为难,所以她只能“强笑”。而这为难和尴尬的背后是“我”和你的关系,绝对是不可以白吃的,所以作者杨绛在为难之后给了老山王“钱”。她认为这样做就不欠老王的人情了,而且老王也理解了“我”的意思。而这时

的作者却并没有理解老王,老王只是想要在自己生命的最后期限里,把自己仅有的鸡蛋和香油送给他平时最信任的人,以此来表达他对杨绛一家人的感激。从文本来看,此时老王和作者杨绛之间有着很大的隔阂和距离,在作者杨绛的心中老王是一个完全“熟悉的陌生人”。

愧怍原因:

1、自己没有平等地对待老王,没有同样真纯、平等善待他那颗金子般的心。作者觉得自己对老王关心不够,是因为老王对作者太好,省吃俭用,倾其所有,情义实在太重了。相比之下,作者觉得回报太少。这种愧怍是作者通过与老王比生活状况,情感付出多少的不同而产生的。(缺乏心灵精神的体会和沟通)

2、自己总想着用钱来答对老王,没有给予老王人格上足够的尊重,没有真正认识到他独立、伟大、崇高的人格,没有看到老王身上闪耀着的人性的光辉。

这种“愧怍”特点:一、这是幸运者对不幸者的;二、这幸运者对不幸者的愧怍并不是一下子产生的,而是“渐渐明白”的。这就是说,作者的愧怍是有一个过程的,文章就是写这种渐渐明白的过程。起初,作者并没有感到愧怍,她只是和老王说着闲话,是顾客和车夫的关系,在谈话中渐渐显示出对老王的同情。接下去,对老王的感觉就突破同情了。老王帮作者带送冰,车费减半,但送的冰比别人送的大一倍;他帮着送人到医院,不要钱。此时作者对老王的感觉就不仅仅是同情和宽容了,而是有一点刮目相看,有一点被触动了。然后震撼作者的便是老王在离世前夕对作者一家的惦记和关顾,这件事使作者后来渐渐明白过来,感到十分愧怍。愧怍什么呢?作者愧怍自己作为一个幸运的人,却没有理解老王的高贵品性,对他在生命最后时刻来关顾自己,自己也只是被他的外貌害怕得糊涂了,而对人家崇高的内心却没有感觉,仅有的感动也是在老王死后才有的。从这个意义上,才可以真正理解杨绛先生的愧怍,这样的愧怍由先前的同情、宽容不幸者的俯视姿态变成了最后对他的仰视。这是自我反省,自我解剖,也是自我批判。杨绛之所以能写出这样不同于华彩的抒情却同样能打动读者的文章来,就是因为她贴近了自我真实的内心,这样的情感是“渐渐明白”过来的,文章里面隐藏着一种思绪的转折。 送物层次的递进表明老王对作者信任也渐渐加深,所流露的真情也越来越可贵,对比反差的是老王的生存状况却是一步步恶化,生命特征越来越微弱。可是作者当时却没有意识到(细读最后一段),老王“送”的举动是出于不是对于钱财的索取,而是情感的互通。而作者没有即时体会。促使作者在多年之后形成回忆和反思。空间的不对等,时间的错位体现出作者愧怍的深度。

人贵在真诚,贵在要活成个善良、淳朴、独立、高尚的真人。老王虽然贱为一个三轮车夫,生活在社会的最底层,但他活成了这样的一个人,一个灵魂高贵的大写的人。他该得到尊重,该得到崇高的礼赞。今生遇到老王,作者感到幸运,尽管十年“文化大革命”使她和家人吃尽了苦头,但从老王身上,作者终于懂得了什么叫高贵的人生和崇高的人格,真正感受到了疯狂、麻木、冷漠中人性的光辉和温暖。所以,作者感到自己是心存愧怍的,愧怍于自己对老王的关爱严重不足,愧怍于没有同样真纯、平等地善待他那颗金子般的心,愧怍于自己当时没有给予老王人格上足够的尊重,没有真正认识到他那独立、伟大、崇高的人格,没有充分感受到老王身上所闪耀着的人性的光辉。好在作者终于坦诚地把这一切讲给了读者,向读者袒露了她那颗光明、坦然、超脱、纯真的心。

拓展延伸,理解““愧怍”的社会背景。

作者说老王是不幸者,把自己界定为一个幸运者,那是与老王相比而言的,她当时的状况怎样呢?

出示作者在文革期间所受遭遇的部分资料:

分析介绍背景:“文化大革命”,经历了抄家、批

斗,许多高级知识分子的确已经倾家荡产。杨绛“文革”伊始,被批斗,剃光头,扫厕所等,国际友人惊呼:让沈从文、杨绛去扫厕所,简直是暴殓天物。杨绛的专职就是扫女厕,钱钟书被人剃成“十”字头,她则被剃成只有半边头发的“阴阳头”,以及后来的挂牌游街,女婿自杀,夫妻下放。

面对自身也是泥菩萨过河,自身难保,作者与其他人相比,做了什么?

老王,没有名字,你觉得在某种意义上,老王是一个个体的代表,还是一个群体的代表?

诺贝尔和平奖得主特蕾莎修女说:“我们常常无法做伟大的事,但我们可以用伟大的爱去做些小事。”那就让我们以这句话结束我们的课堂吧:(齐读)

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。心存善良仁厚之意;胸怀平等博爱之念

作者同样遭遇着不幸。自己不幸,却还同情、关心别人,作者如此,老王更是如此。多么善良的人啊!为什么善良的人没能过上好的生活呢?文革让知识分子受着精神的压迫,又让普通老百姓得到了什么呢?像老王这样的人,生活更好了还是更苦了?(从文本中探寻:载客三轮被取缔,老王失去了基本的经济来源。)

表格二

老王在某种意义上代表着那个时代中的一个群体(平民),他的“苦”和“善”是那个特定时代中一类老王所经受的。难得可贵的是杨绛先生一这种回忆性的自我解剖令人敬仰。在那样的年代里被抛弃、被欺辱、被践踏。世态的冷漠和炎凉不断向这位垂老暮年的老人涌来,怎能不让人为这位社会底层人物深深叹息和同情。而老王只是那个年代里一个卑微群体的缩影,又有多少个“老王”在那个动乱年代里苟延喘息呢。他们在人生的绝路上步履维艰,常常迷失在黑夜里找不到夜空中最亮的那颗星。这是从“老王”这个小人物身上深层体现出当时社会的黑暗,是折射那个年代的不幸。从文中“‘文化大革命’开始,默存不知怎的一条腿走不得路了。”和“他并没有什么力气运送什么货物。幸亏有一位老先生愿把自己降格为‘货’,让老王运送。”都可以说明在那个年代里人变得其实已经不像人,知识分子被关到牛棚,底层人民饱受摧残。从文中可以感受到作者在叙述过程隐含着对时代的针砭。作者杨绛在把老王的伤口赤裸裸展现在我们面前时,其实也把那个年代造成老王伤口的黑暗年代展现给我们看了。

读《老王》有感

鳏寡孤独苦不堪,

倾囊相赠留余香。

赤诚之心何人比,

教我书生心难安。

物在情在人不在,

蓦然回首已惘然。

人世艰难生不易,

劝君怜惜苦难人。

虽然从杨绛和老王的交往关系是不对等的。但是杨绛先生在文中敢于深刻剖析自己,反思与老王的交往,勇敢地将自己的冰冷敞开在世人面前,并感到深深的愧怍。这是知识分子高贵的自我反省,是对灵魂拷问后的精神升华。

《老王》不仅是作者自我灵魂的深层剖析,更是为一个从未真正反省和忏悔的时代去树立人类良知的标杆,是一个无辜可怜生命体对一切生命存在漠然状态的全力解剖,是站在更高更深的层面来思考苦难,以及思考这些苦难的价值意义和存在意义。

塑造一个公平的社会环境,大家都关心弱者,奉献爱心,创造和谐。

作业:做一次心灵的反省或试着去体会他人。

表格一:

姓名 出生年月 民族 籍贯 出生地 居住地 身体状况 婚姻状况 家庭成员 文化程度 职业

杨季康 1911年7月17 汉 江苏无锡 北京 北京某区三楼 健康 钱钟书 丈夫,女儿 东吴大学,清华大学研究院英国牛津大学,法国巴黎大学 研究员评论家,剧作家,翻译家,散文家

老王

不明

未婚

文盲 蹬三轮

表格二:老王做的事和杨绛家人做的事

老王 杨绛及家人

蹬三轮 边坐边闲话,

一只眼瞎,一只眼夜盲症 给鱼肝油

夏天带送冰,车费减半,抱冰上三楼放入冰箱。冰比前任送的大一倍,价钱相等 不要他减半收钱

文革时,送钱钟书上医院,扶下车,坚决不拿钱,拿了钱还不大放心。 给钱

改装三轮平板车运送老先生 询问能否维持生活

扶病去杨家,后来托人传话

临死前一天送好香油,大鸡蛋。 给钱

1