华东师大版语文高一下学期《项脊轩志》教案

文档属性

| 名称 | 华东师大版语文高一下学期《项脊轩志》教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 53.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-18 17:46:49 | ||

图片预览

文档简介

课题:《项脊轩志》

科目:语文

课时:1课时

一、教学内容分析

本课选自华东师大版高中语文《古代诗歌散文欣赏》的第六单元,本单元主题为“文无定格,贵在鲜活”,通过不拘一格,贴近生活的文章,抒情说理。《项脊轩志》一文就是这么一篇语言清雅,情感真挚的文章,亲情的传达感人肺腑。细节描写朴素细腻,于琐细、平常中见深情,是学生提高写作水平的绝佳素材。?

二、教学目标

本课分为两课时授课,本课时为第二课时,在第一课时中,师生一起通过交流探讨、质疑答疑的方式疏通了文意,读懂了文章。本课时教学意在引导学生采用合作、探究、自主学习方式(过程与方法目标),从细微的“举动”中品味“人情美”(情感态度与价值观目标)。体会亲情的可贵,增强学生对家的归属感。并深刻理会作品通过细节描写表达内心深沉情感的技巧,以此激发学生学习的主动性,培养学生理解感悟的能力(知识与能力目标)。?

三、学情分析

高二(6)班是文科班中的一个普通班,通过平时教学中的观察、交流、作业及检测分析,发现高二(6)班的学生有两极分化的现象,班上除了10个左右的学生对文言文知识掌握相对牢固外,剩余的44个学生对文言文学习普遍存在畏难情绪,缺少积累,多依赖死记硬背简单的文言字词知识以应对考试,对文章的内涵缺少深入品味,很难通过自身的生活体验进入课文。?

四、课前和课外准备

教师准备:准备本节课的学生导学案,设置能启发学生思考的相应问题。

学生准备:1.利用“班班通”上网查阅归有光的生平、仕途。2. 进一步理解文章内容,扫清翻译障碍,做到不误解。3. 回忆高一已学内容,了解什么是细节描写,细节描写具体指哪些。3.回想生活中让你感动的亲情瞬间。

五、教学策略选择与设计

?语文源于生活,语文的教学也不能脱离生活,对于基础较差的学生尤其如此。基于这种认识,本课教学重视生活情境的创设,引导学生就生活小事交流,例如;在分析“先妣”的语言描写“儿寒乎?欲食乎?”时结合学生们平时日常生活中母亲对自己细小的生活关心,在情境交流中体味亲情,感受细节的精妙。

六、教学重点及难点

教学重点在于通过细节描写感受作者在叙事中营造出来的抒情氛围。打开学生交流的阀门,让学生在交流对话中体验亲情的可贵,进而感受细节的魅力。难点在于如何走入学生的心灵深处,让学生畅开胸怀交流,深刻感受。?

七、教学过程

教师活动

学生活动

设计意图

(一)情景导入

1.中国的亭台楼阁无数,然而能载入史册,流传千古的,往往是因为它有着丰富的文化内涵。醉翁亭是美的。因为他有“醉翁之意不在酒,在乎山水之间”的情趣。滕王阁是美的,因为它有“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的意趣。项脊轩虽是一间不起眼的小阁子,《项脊轩志》却成为经典名篇,这是为什么呢?

2. 今天就让我们细品一下,了解其中原因。

情景导入

1.众口一词回答:“因为阁子里面有浓浓的亲情”?

营造情境氛围,引导学生打开心扉,激发亲情体验。?

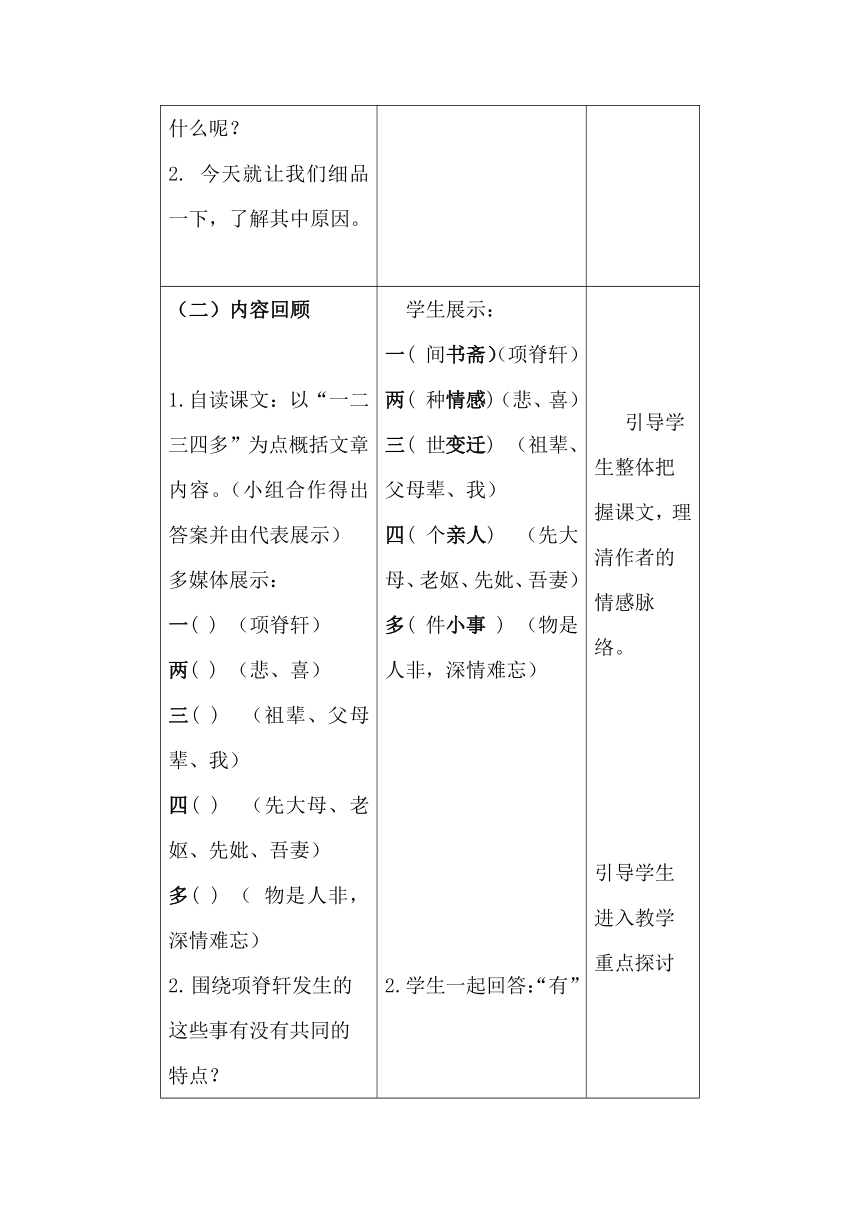

(二)内容回顾

1.自读课文:以“一二三四多”为点概括文章内容。(小组合作得出答案并由代表展示)

多媒体展示:

一( ) (项脊轩)

两( ) (悲、喜)

三( ) (祖辈、父母辈、我)

四( ) (先大母、老妪、先妣、吾妻)

多( ) ( 物是人非,深情难忘)

围绕项脊轩发生的这些事有没有共同的特点?

3.有什么共同点?(老师点拨:这些事件我们生活中是否遇到过?多还是少?既然多那么可见其很平常)

4.老师明确:

琐碎、平常——深情尽在细节中

?学生展示:

一( 间书斋)(项脊轩)

两( 种情感)(悲、喜)

三( 世变迁) (祖辈、父母辈、我)

四( 个亲人) (先大母、老妪、先妣、吾妻)

多( 件小事 ) (物是人非,深情难忘)

2.学生一起回答:“有”

3.学生代表回答“琐细的、平常的”

引导学生整体把握课文,理清作者的情感脉络。?

引导学生进入教学重点探讨

5.补充:

于不要紧之题说不要紧之语,却自风韵疏淡。

——姚 鼐

琐琐细细均家常之语,乃至百读不厌。

——林纾

(老师适时解释说明此话意思)

(三)品读细节片段,感悟眷眷深情

6.有人评价此文“事事关情,语语动情”,找出相关片段,体味人物语言和动作中蕴含的深情。(要求答题模式:人物+语言/动作/神态描写等+该人物的情感及作者的情感)

(学生讨论,并要求他们在书上勾画,在草稿纸上试着作答。)

老师巡视,偶尔与学生交流,适当指导。

6.学生自主阅读,互相交流,探讨。

补充名人名言,具有说服力

探究赏析,走进作者灵魂深处,感受亲情。

老师听取学生发言,作适当引导,点评并补充。

据学生回答情况酌情补充:

先妣:汝姊在吾怀,呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?

写先妣——突出“慈爱关怀”

作者共记叙了母亲两件琐事:一是语言“儿寒乎?欲食乎?”的关切话语,把母亲在世时对孩子关心爱护、问寒问饥的神情形神毕肖地表现出来;二是动作“扣”。走到门前轻轻敲一下门怕惊动孩子,写活了母爱。

( 林纾先生“震川之述老妪语,至琐细,至无关紧要,然自幼失母之儿读之,匪不流涕矣。”)

先大母: “吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?”比去,以手阖门,顷之,持一象笏至。

写先大母——突出“殷切期望”

对这位自幼丧母的孙子,祖母自然是格外关切,语言描写格外生动,如“吾儿,久不见若影。何竟日默默在此,大类女郎也?”话语中既含疼宠之情,又有赞许之意。“吾家读书久不效,儿之成,则可待乎?”“他日,汝当用之”----寄以祖母无限期望,希望他能重振门楣,光宗耀祖,但如今功名未成,有负祖母殷切期望,怎能“瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁”。

(补充作者生平:归有光(1506—1571),字熙甫,号震川,明代昆山人。他自幼苦读,9岁能文,但仕途不利,35岁才中举人,后连续8次考进士不第。于是迁居至嘉定安亭江上,在那里读书讲学二十余年。他的学生很多,称他为“震川先生”。到60岁才中进士,授县令职,一生郁郁不得志。)

老妪:回忆母亲,是事件的转述者,见证了家里的亲情,虽不是血亲却胜似亲人。

爱妻:庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。

写爱妻:——突出“恩爱情深”

正面写情:“时至轩中,从余问古事,或凭几学书”。

侧面写情:“吾妻归宁,述诸小妹语曰:‘闻姊家有阁子,且何谓阁子也?’”

重点赏析“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也今已亭亭如盖矣。”文章结尾,贵有余味。这篇课文的结尾,可说是“言有尽而意无穷”。看到“亭亭如盖”的树,就似乎看到妻子的音容笑貌,自然就会联想到当年亭亭玉立之人。可如今,睹物思人,物是人非,树尤如此,人何以堪?

7.学生发言,谈自己的阅读所得。

锻炼学生的信息筛选能力,规范答题。同时锻炼表达能力

老师查缺补漏,让学生答题不漏点。

名人名言加以印证细节表现真情:

予读震川文之为女妇者,一往情深,每以一二细事见之,使人欲涕。盖古今来事无巨细,唯此可歌可泣之精神,长留天壤。 ——黄宗羲

9.小结:作者善于从生活中捕捉平凡的琐事,看似简简单单的一个动作,平平淡淡的一句话语,母亲的慈爱、祖母的期盼、夫妻的恩爱都如在眼前了,让我们穿越时空与归有光牵手,悲伤着他的悲伤,幸福着他的幸福。而这些幸福与悲伤都来自于一句话、一个动作、一种神态......可见细节描写是指通过对人物的外貌、语言、动作、心理、神态等的细微而又具体的描绘,体现人物个性、展示人物情思的艺术手段。

(四)拓展延伸

10.那么老师这里也有一段情真意切的文字,同学们跟我一起来看一下(多媒体展示例文):

天黑了,地平线上微微泛着蓝,然而厨房的灯已经被点亮。母亲努力地睁开双眼,尽管耳畔传来的鼾声一次次让她合眼——哪怕再多睡一分钟。不!不能让孩子上学迟到。

母亲打开冰箱,掂量着拿出一颗鸡蛋,麻利地在锅台上一磕,顺手点燃燃气灶,将蛋打在锅里。冰箱里的牛奶还很凉,这样的天喝着凉牛奶出门会凉着的。母亲想着,怕微波炉的噪音会吵醒孩?——于是她将牛奶放在暖气上,这样牛奶会热些。

孩子的闹钟响了,母亲将鸡蛋盛在盘子里,小心地撒上些盐,把牛奶和面包摆在桌上,好让孩子一进餐厅就能吃上早点。

孩子起来了,路过客厅时,母亲关切的说了声:“今天有你爱吃的煎鸡蛋”,他朝母亲的方向看去——清晨里母亲轻柔的呼吸像是弄堂?熟悉的雾,她温热的双手缓缓流淌着关爱与辛苦交织的河流……(不同颜色代表不同的描写手法)

11.同学们看看这篇短文用了哪些描写手法?

12.小练笔

归有光用“不要紧之题不要紧之语”打动我们,我们也尝试一下,写一段表现亲情的文字。先要有细节描写,或对话或动作,或对话动作兼而有之,用一两句或直接或间接表现感情的句子结尾。200字左右。(学生用5分钟时间试写、展示)

老师总结:

细节是景的最不起眼处,为其不起眼故最真实;细节是人的最不经意处,为其不经意故最真挚。我们在平时因其寻常而忽略这些细节,当我们意识到它的可贵时,它却悄然远离,只留在记忆深处。在我们走出这篇美文时,让我们学会珍惜眼前的寻常亲情,去体验这种淡而悠远的亲情。那么,我们的作文也会因之闪亮。

11.学生指出有“语言描写”、“动作描写”、“神态描写”、“心理描写”还有抒发情感的句子。

12.学生展示练笔所得

再一次巩固所学细节描写

趁热打铁,希望将阅读体验转化为语言文字能力

12.布置作业:把课堂上的作业写在作业本上,让我们大家下节课一起来感受你的亲情。

课后巩固练习细节描写,为日后写作做准备

八、教学评价设计

?通过学生的互相交流、评价,老师点评,作业讲解评价,在课堂、课后及时反馈,使学生明白自己的学习所得,努力的方向。

九、板书设计

亲情的温度

项脊轩

先 先 老 吾

大

妣 母 妪 妻

琐细 平常 深情

十、教学反思

这节课我采取的让学生在合作探究的方法让学生体会细节描写的魅力并学会运用,让学生知道了细节描写是什么,怎么写,做到了“一课一得”,这节课有一些精彩之处,比如最后展示自己作品的环节,丁祖梦同学能够完全口头描写自己父亲的形象,而且感情真切,让大家动情,这充分表现学生的潜能无可限量。但是这堂课也有一些不足之处,例如课堂时间的分配有不足之处,在课文细节描写的探究处耗时过多,导致后面学生当堂练习的时间过少,学生的展示仅有两人,其他跃跃欲试的同学没有展示机会,如果重新上这节课,我将在这些方面做出改进。在学生讨论环节会让学生利用本组小黑板书写答案,做到小组全员参加,充分调动积极性。俗话说“教育是有缺憾的”,而正是这些“缺憾”鞭策着我前进,努力的做到更好。

科目:语文

课时:1课时

一、教学内容分析

本课选自华东师大版高中语文《古代诗歌散文欣赏》的第六单元,本单元主题为“文无定格,贵在鲜活”,通过不拘一格,贴近生活的文章,抒情说理。《项脊轩志》一文就是这么一篇语言清雅,情感真挚的文章,亲情的传达感人肺腑。细节描写朴素细腻,于琐细、平常中见深情,是学生提高写作水平的绝佳素材。?

二、教学目标

本课分为两课时授课,本课时为第二课时,在第一课时中,师生一起通过交流探讨、质疑答疑的方式疏通了文意,读懂了文章。本课时教学意在引导学生采用合作、探究、自主学习方式(过程与方法目标),从细微的“举动”中品味“人情美”(情感态度与价值观目标)。体会亲情的可贵,增强学生对家的归属感。并深刻理会作品通过细节描写表达内心深沉情感的技巧,以此激发学生学习的主动性,培养学生理解感悟的能力(知识与能力目标)。?

三、学情分析

高二(6)班是文科班中的一个普通班,通过平时教学中的观察、交流、作业及检测分析,发现高二(6)班的学生有两极分化的现象,班上除了10个左右的学生对文言文知识掌握相对牢固外,剩余的44个学生对文言文学习普遍存在畏难情绪,缺少积累,多依赖死记硬背简单的文言字词知识以应对考试,对文章的内涵缺少深入品味,很难通过自身的生活体验进入课文。?

四、课前和课外准备

教师准备:准备本节课的学生导学案,设置能启发学生思考的相应问题。

学生准备:1.利用“班班通”上网查阅归有光的生平、仕途。2. 进一步理解文章内容,扫清翻译障碍,做到不误解。3. 回忆高一已学内容,了解什么是细节描写,细节描写具体指哪些。3.回想生活中让你感动的亲情瞬间。

五、教学策略选择与设计

?语文源于生活,语文的教学也不能脱离生活,对于基础较差的学生尤其如此。基于这种认识,本课教学重视生活情境的创设,引导学生就生活小事交流,例如;在分析“先妣”的语言描写“儿寒乎?欲食乎?”时结合学生们平时日常生活中母亲对自己细小的生活关心,在情境交流中体味亲情,感受细节的精妙。

六、教学重点及难点

教学重点在于通过细节描写感受作者在叙事中营造出来的抒情氛围。打开学生交流的阀门,让学生在交流对话中体验亲情的可贵,进而感受细节的魅力。难点在于如何走入学生的心灵深处,让学生畅开胸怀交流,深刻感受。?

七、教学过程

教师活动

学生活动

设计意图

(一)情景导入

1.中国的亭台楼阁无数,然而能载入史册,流传千古的,往往是因为它有着丰富的文化内涵。醉翁亭是美的。因为他有“醉翁之意不在酒,在乎山水之间”的情趣。滕王阁是美的,因为它有“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的意趣。项脊轩虽是一间不起眼的小阁子,《项脊轩志》却成为经典名篇,这是为什么呢?

2. 今天就让我们细品一下,了解其中原因。

情景导入

1.众口一词回答:“因为阁子里面有浓浓的亲情”?

营造情境氛围,引导学生打开心扉,激发亲情体验。?

(二)内容回顾

1.自读课文:以“一二三四多”为点概括文章内容。(小组合作得出答案并由代表展示)

多媒体展示:

一( ) (项脊轩)

两( ) (悲、喜)

三( ) (祖辈、父母辈、我)

四( ) (先大母、老妪、先妣、吾妻)

多( ) ( 物是人非,深情难忘)

围绕项脊轩发生的这些事有没有共同的特点?

3.有什么共同点?(老师点拨:这些事件我们生活中是否遇到过?多还是少?既然多那么可见其很平常)

4.老师明确:

琐碎、平常——深情尽在细节中

?学生展示:

一( 间书斋)(项脊轩)

两( 种情感)(悲、喜)

三( 世变迁) (祖辈、父母辈、我)

四( 个亲人) (先大母、老妪、先妣、吾妻)

多( 件小事 ) (物是人非,深情难忘)

2.学生一起回答:“有”

3.学生代表回答“琐细的、平常的”

引导学生整体把握课文,理清作者的情感脉络。?

引导学生进入教学重点探讨

5.补充:

于不要紧之题说不要紧之语,却自风韵疏淡。

——姚 鼐

琐琐细细均家常之语,乃至百读不厌。

——林纾

(老师适时解释说明此话意思)

(三)品读细节片段,感悟眷眷深情

6.有人评价此文“事事关情,语语动情”,找出相关片段,体味人物语言和动作中蕴含的深情。(要求答题模式:人物+语言/动作/神态描写等+该人物的情感及作者的情感)

(学生讨论,并要求他们在书上勾画,在草稿纸上试着作答。)

老师巡视,偶尔与学生交流,适当指导。

6.学生自主阅读,互相交流,探讨。

补充名人名言,具有说服力

探究赏析,走进作者灵魂深处,感受亲情。

老师听取学生发言,作适当引导,点评并补充。

据学生回答情况酌情补充:

先妣:汝姊在吾怀,呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?

写先妣——突出“慈爱关怀”

作者共记叙了母亲两件琐事:一是语言“儿寒乎?欲食乎?”的关切话语,把母亲在世时对孩子关心爱护、问寒问饥的神情形神毕肖地表现出来;二是动作“扣”。走到门前轻轻敲一下门怕惊动孩子,写活了母爱。

( 林纾先生“震川之述老妪语,至琐细,至无关紧要,然自幼失母之儿读之,匪不流涕矣。”)

先大母: “吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?”比去,以手阖门,顷之,持一象笏至。

写先大母——突出“殷切期望”

对这位自幼丧母的孙子,祖母自然是格外关切,语言描写格外生动,如“吾儿,久不见若影。何竟日默默在此,大类女郎也?”话语中既含疼宠之情,又有赞许之意。“吾家读书久不效,儿之成,则可待乎?”“他日,汝当用之”----寄以祖母无限期望,希望他能重振门楣,光宗耀祖,但如今功名未成,有负祖母殷切期望,怎能“瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁”。

(补充作者生平:归有光(1506—1571),字熙甫,号震川,明代昆山人。他自幼苦读,9岁能文,但仕途不利,35岁才中举人,后连续8次考进士不第。于是迁居至嘉定安亭江上,在那里读书讲学二十余年。他的学生很多,称他为“震川先生”。到60岁才中进士,授县令职,一生郁郁不得志。)

老妪:回忆母亲,是事件的转述者,见证了家里的亲情,虽不是血亲却胜似亲人。

爱妻:庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。

写爱妻:——突出“恩爱情深”

正面写情:“时至轩中,从余问古事,或凭几学书”。

侧面写情:“吾妻归宁,述诸小妹语曰:‘闻姊家有阁子,且何谓阁子也?’”

重点赏析“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也今已亭亭如盖矣。”文章结尾,贵有余味。这篇课文的结尾,可说是“言有尽而意无穷”。看到“亭亭如盖”的树,就似乎看到妻子的音容笑貌,自然就会联想到当年亭亭玉立之人。可如今,睹物思人,物是人非,树尤如此,人何以堪?

7.学生发言,谈自己的阅读所得。

锻炼学生的信息筛选能力,规范答题。同时锻炼表达能力

老师查缺补漏,让学生答题不漏点。

名人名言加以印证细节表现真情:

予读震川文之为女妇者,一往情深,每以一二细事见之,使人欲涕。盖古今来事无巨细,唯此可歌可泣之精神,长留天壤。 ——黄宗羲

9.小结:作者善于从生活中捕捉平凡的琐事,看似简简单单的一个动作,平平淡淡的一句话语,母亲的慈爱、祖母的期盼、夫妻的恩爱都如在眼前了,让我们穿越时空与归有光牵手,悲伤着他的悲伤,幸福着他的幸福。而这些幸福与悲伤都来自于一句话、一个动作、一种神态......可见细节描写是指通过对人物的外貌、语言、动作、心理、神态等的细微而又具体的描绘,体现人物个性、展示人物情思的艺术手段。

(四)拓展延伸

10.那么老师这里也有一段情真意切的文字,同学们跟我一起来看一下(多媒体展示例文):

天黑了,地平线上微微泛着蓝,然而厨房的灯已经被点亮。母亲努力地睁开双眼,尽管耳畔传来的鼾声一次次让她合眼——哪怕再多睡一分钟。不!不能让孩子上学迟到。

母亲打开冰箱,掂量着拿出一颗鸡蛋,麻利地在锅台上一磕,顺手点燃燃气灶,将蛋打在锅里。冰箱里的牛奶还很凉,这样的天喝着凉牛奶出门会凉着的。母亲想着,怕微波炉的噪音会吵醒孩?——于是她将牛奶放在暖气上,这样牛奶会热些。

孩子的闹钟响了,母亲将鸡蛋盛在盘子里,小心地撒上些盐,把牛奶和面包摆在桌上,好让孩子一进餐厅就能吃上早点。

孩子起来了,路过客厅时,母亲关切的说了声:“今天有你爱吃的煎鸡蛋”,他朝母亲的方向看去——清晨里母亲轻柔的呼吸像是弄堂?熟悉的雾,她温热的双手缓缓流淌着关爱与辛苦交织的河流……(不同颜色代表不同的描写手法)

11.同学们看看这篇短文用了哪些描写手法?

12.小练笔

归有光用“不要紧之题不要紧之语”打动我们,我们也尝试一下,写一段表现亲情的文字。先要有细节描写,或对话或动作,或对话动作兼而有之,用一两句或直接或间接表现感情的句子结尾。200字左右。(学生用5分钟时间试写、展示)

老师总结:

细节是景的最不起眼处,为其不起眼故最真实;细节是人的最不经意处,为其不经意故最真挚。我们在平时因其寻常而忽略这些细节,当我们意识到它的可贵时,它却悄然远离,只留在记忆深处。在我们走出这篇美文时,让我们学会珍惜眼前的寻常亲情,去体验这种淡而悠远的亲情。那么,我们的作文也会因之闪亮。

11.学生指出有“语言描写”、“动作描写”、“神态描写”、“心理描写”还有抒发情感的句子。

12.学生展示练笔所得

再一次巩固所学细节描写

趁热打铁,希望将阅读体验转化为语言文字能力

12.布置作业:把课堂上的作业写在作业本上,让我们大家下节课一起来感受你的亲情。

课后巩固练习细节描写,为日后写作做准备

八、教学评价设计

?通过学生的互相交流、评价,老师点评,作业讲解评价,在课堂、课后及时反馈,使学生明白自己的学习所得,努力的方向。

九、板书设计

亲情的温度

项脊轩

先 先 老 吾

大

妣 母 妪 妻

琐细 平常 深情

十、教学反思

这节课我采取的让学生在合作探究的方法让学生体会细节描写的魅力并学会运用,让学生知道了细节描写是什么,怎么写,做到了“一课一得”,这节课有一些精彩之处,比如最后展示自己作品的环节,丁祖梦同学能够完全口头描写自己父亲的形象,而且感情真切,让大家动情,这充分表现学生的潜能无可限量。但是这堂课也有一些不足之处,例如课堂时间的分配有不足之处,在课文细节描写的探究处耗时过多,导致后面学生当堂练习的时间过少,学生的展示仅有两人,其他跃跃欲试的同学没有展示机会,如果重新上这节课,我将在这些方面做出改进。在学生讨论环节会让学生利用本组小黑板书写答案,做到小组全员参加,充分调动积极性。俗话说“教育是有缺憾的”,而正是这些“缺憾”鞭策着我前进,努力的做到更好。