2022届高考语文二轮复习第一板块 现代文阅读 专题三 实用类文本阅读——传记(PPT版) 共51张

文档属性

| 名称 | 2022届高考语文二轮复习第一板块 现代文阅读 专题三 实用类文本阅读——传记(PPT版) 共51张 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-18 19:51:49 | ||

图片预览

文档简介

第一板块 现代文阅读

专题三 实用类文本阅读——传记

语 文

2022

内容索引

文类特征与阅读策略

学案 概括传主形象

文类特征与阅读策略

——基于信息获取与信息整理的传记阅读

传记作为实用类文本的重要内容之一,2017年以前曾以选考内容出现在试卷中,且是考生答题的首选文本;2019年和2020年全国三套试题均没有出现传记阅读。通观前两年的传记考查情况,选文多是中国现当代在治学、科研、文化传承方面有突出贡献的人物的自传或评传;概括传主形象、品格、成就及成因,分析传记手法,探究传记的有关问题等,是常考点。

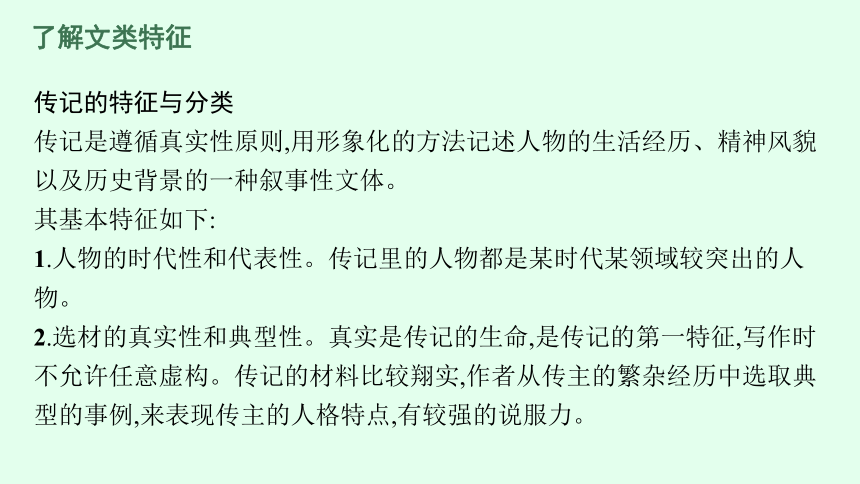

了解文类特征

传记的特征与分类

传记是遵循真实性原则,用形象化的方法记述人物的生活经历、精神风貌以及历史背景的一种叙事性文体。

其基本特征如下:

1.人物的时代性和代表性。传记里的人物都是某时代某领域较突出的人物。

2.选材的真实性和典型性。真实是传记的生命,是传记的第一特征,写作时不允许任意虚构。传记的材料比较翔实,作者从传主的繁杂经历中选取典型的事例,来表现传主的人格特点,有较强的说服力。

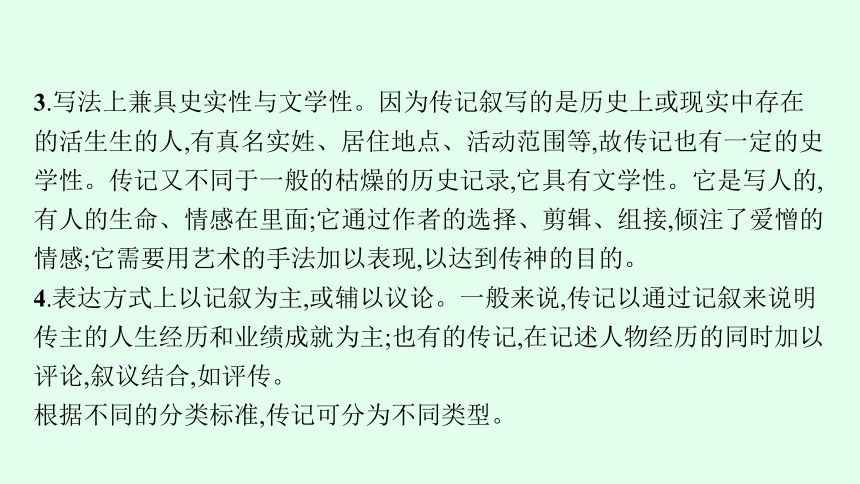

3.写法上兼具史实性与文学性。因为传记叙写的是历史上或现实中存在的活生生的人,有真名实姓、居住地点、活动范围等,故传记也有一定的史学性。传记又不同于一般的枯燥的历史记录,它具有文学性。它是写人的,有人的生命、情感在里面;它通过作者的选择、剪辑、组接,倾注了爱憎的情感;它需要用艺术的手法加以表现,以达到传神的目的。

4.表达方式上以记叙为主,或辅以议论。一般来说,传记以通过记叙来说明传主的人生经历和业绩成就为主;也有的传记,在记述人物经历的同时加以评论,叙议结合,如评传。

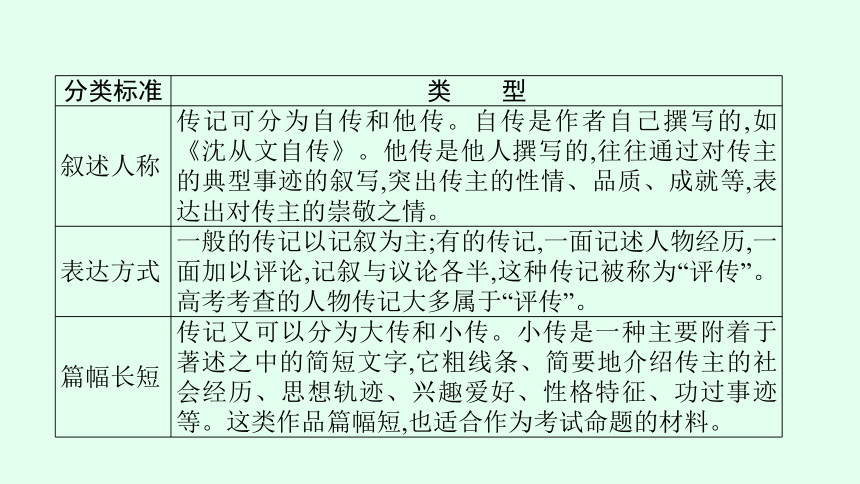

根据不同的分类标准,传记可分为不同类型。

分类标准

类 型

叙述人称

传记可分为自传和他传。自传是作者自己撰写的,如《沈从文自传》。他传是他人撰写的,往往通过对传主的典型事迹的叙写,突出传主的性情、品质、成就等,表达出对传主的崇敬之情。

表达方式

一般的传记以记叙为主;有的传记,一面记述人物经历,一面加以评论,记叙与议论各半,这种传记被称为“评传”。高考考查的人物传记大多属于“评传”。

篇幅长短

传记又可以分为大传和小传。小传是一种主要附着于著述之中的简短文字,它粗线条、简要地介绍传主的社会经历、思想轨迹、兴趣爱好、性格特征、功过事迹等。这类作品篇幅短,也适合作为考试命题的材料。

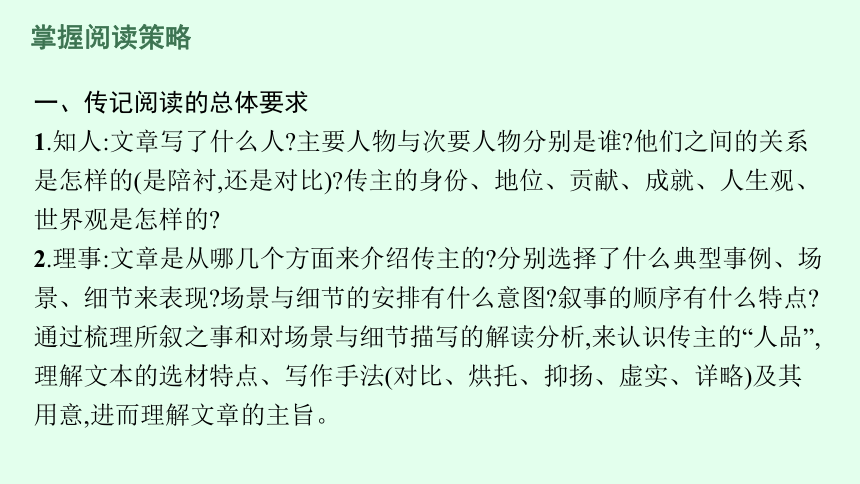

掌握阅读策略

一、传记阅读的总体要求

1.知人:文章写了什么人?主要人物与次要人物分别是谁?他们之间的关系是怎样的(是陪衬,还是对比)?传主的身份、地位、贡献、成就、人生观、世界观是怎样的?

2.理事:文章是从哪几个方面来介绍传主的?分别选择了什么典型事例、场景、细节来表现?场景与细节的安排有什么意图?叙事的顺序有什么特点?通过梳理所叙之事和对场景与细节描写的解读分析,来认识传主的“人品”,理解文本的选材特点、写作手法(对比、烘托、抑扬、虚实、详略)及其用意,进而理解文章的主旨。

3.识品:传主具有哪些品质特征?作者是如何评价的?旁人是如何评价的?概括传主的精神品质,要注意结合传主的身份特点,联系传主所处的时代、家庭背景等。

二、传记的“四步阅读法”

1.把握传主经历

任何一个人的个性禀赋、思想观念、志趣追求都必然会受到所处的特定时代与成长环境等的影响。阅读传记作品,应联系传主生活的时代背景与社会环境,通过梳理传主生平经历的基本事实,准确把握影响传主成长的各种因素,立体地了解传主的为人,客观公允地评价传主的思想、品格与功过。

2.关注典型事迹

传主一生经历的事情很多,但是最能凸显传主品格修养与情感志趣的往往是传主经历的重大事件。作者通常会选取典型事件来刻画传主的形象。在典型事件的叙述中,着力刻画传主的言行细节,鲜活地再现传主神态、心理,塑造出丰满的传主形象。

3.分析艺术手法

作者刻画传主形象,往往有自己的创作意图,寄寓着自己的情感倾向,为此,传记作者会精心选材布局,并运用恰当的表现手法、修辞技巧、语言艺术。在表达方式上,传记一般以记叙为主,兼用描写、抒情和议论;在表现手法上,传记一般会用到首尾照应、正侧相映、详略得当、叙议结合、对比衬托、环境渲染、细节勾勒等手法;在修辞运用上,传记常会用到引用、对比、比喻等方法。

4.体察作者情感

阅读传记,应在把握传主事迹、明确传记手法的基础上,体察作者的创作意图,把握作者的情感倾向。

读文示范

阅读下面的文字,完成1~3题。(12分)

【真题文本】

文心清如许,译笔生豪情

1912年,朱生豪出生于浙江嘉兴。他幼年失怙,家境中落。然而,他痴迷读书,从无懈怠,从秀州中学到之江大学,教会学校的背景培育了他中英文俱佳的文学功底,诗文清秀,才华颖脱。一代词宗夏承焘先生执教之江大学,对这位学生的才华“一唱三叹”,赞为“不易才”。

20世纪30年代,朱生豪大学毕业后来到上海,此时国民党当局在“攘外必先安内”政策下进行文化围剿。他在当时上海的世界书局任职,耳闻目睹令人窒息的文化封锁,思想上愤懑彷徨。书局英文部负责人詹文浒先生了解到朱生豪的中英文功底,向他做出了重要建议——翻译《莎士比亚戏剧全集》。

这个建议让这位温和腼腆、“渊默如处子”的青年文人,胸中翻涌起了豪迈的激情。朱生豪在给妻子的信中说:“某国人说中国是无文化的国家,连老莎的译本都没有。我这两天大起劲……”朱生豪说的“某国”就是当时觊觎中华、到处挑衅的日本。

莎士比亚戏剧大部分为诗体剧。一位学者曾评说:只有诗人方得译出诗人之剧。朱生豪在新旧体中文诗词方面极富才华;他的英文诗歌创作也十分有灵气,具有清新自然的田园牧歌风格。然而,莎剧如按中文诗体来译,难度极大,且在语言文字的使用上受限颇多,最终,朱生豪决定用散文体来翻译莎剧。

尽管如此,朱生豪在处理剧本中的歌词及念白时,仍尽量采取诗体形式,在韵律、节奏和意境的把握上达到了相当高的水平,以图存留莎翁原本的风貌。特别是针对不同的戏剧场景,分别采用了自由体诗或诗经体、骚体、古体诗等中国传统诗歌体裁,最大限度地还原了原文中角色所处的环境与情绪,竭力避免翻译文学中通常会出现的“洋味”和陌生感。

翻译莎剧需要的不仅是激情,也不仅是才华。梁实秋先生译莎剧,最后宣告要与莎士比亚“断绝来往”。虽为危言,并非耸听,梁公花费30余载始得译完莎翁全集。林语堂先生也曾面对翻译莎剧的邀约,但婉拒之,言到老年再作打算。

然而,译莎并非年长者的专利。莎士比亚发表了第一部剧作是在26岁,青年的热血激情只有同为青年的译者才会感受深切。朱生豪翻译莎剧,消耗的是他二十二岁到三十二岁这样充满才情、诗意、热情、血气方刚而义无反顾的精华年龄段!

朱生豪深爱莎剧,在着手翻译之前早已熟读并反复揣摩了原作。在《莎士比亚戏剧全集》的“译者自序”中,他写道:“余笃嗜莎剧,尝首尾研诵全集至十余遍,于原作精神,自觉颇有会心。”在译著进程之中,他更是每每大声反复吟诵,以此定夺文意优美且适合剧院演出的表达方式。

他在1935年23岁之时开始筹备译莎大事,而手头的工具只有旧版《牛津词典》和《英文四用词典》。从1936年开始的九年间,大部分译作陆续完成。由于日军侵华,译莎手稿两次毁于战乱。他坚持重译被毁的部分,并继续握管不辍,直至1944年病逝,一共完成31部半莎剧的翻译工作。

自1954年以来,朱生豪散文体译本在大陆以单行本、戏剧集、校订补译本全集、英汉对照(注释)版等多种方式出版,出版延续时间之长、出版频率之高、印刷数量之大可谓空前,超过任何其他莎剧中译本。

朱译本的社会影响也是最广泛的。人们所津津乐道的莎翁名句,如“生存,还是毁灭,这是一个值得考虑的问题”“脆弱啊,你的名字就是女人”(《哈姆雷特》)、“慈悲不是出于勉强,它是像甘霖一样从天上降下尘世;它不但给幸福于受施的人,也同样给幸福于施与的人”(《威尼斯商人》)等均出自朱生豪的翻译。

(选编自《光明日报》2017年1月16日)

相关链接 朱生豪翻译语言生动、华丽,初读便有起身想动起来的冲动。诚然,翻译是文字的功夫,更是文字之外的打磨。译文对戏剧舞台的亲和力实在是身体力行得来的,并无半分的臆断想象啊。(戏剧导演陈薪伊语)

【读文策略】

1.把握传主经历

本文是著名翻译家朱生豪先生的传记。从节选部分看,朱先生的人生历程大致如下:

①1912年生于嘉兴,青少年时期在教会学校学习。

②20世纪30年代到上海,受人建议,翻译莎士比亚戏剧。

③从1936年到去世前的9年,基本完成莎翁大部分戏剧的翻译。

④1944年病逝。人生最宝贵的年华和全部生命,贡献给莎士比亚戏剧的翻译。

2.关注典型事迹

传记的主要部分介绍了朱生豪翻译莎士比亚戏剧的有关情况,表现了朱生豪的才华和激情。

20世纪30年代,朱生豪开始着手翻译莎士比亚,他力求表现莎剧原貌,采用散文体形式,最大限度地还原了戏剧的环境与情绪。莎剧的翻译,消耗了他二十二岁到三十二岁这样充满才情、诗意、热情、血气方刚而义无反顾的精华年龄段。

3.分析艺术手法

这篇传记,作者采用引用、比对、叙评结合等手法,反映了朱生豪翻译莎剧时的社会情况、精神状态、翻译水平和对后世的影响。

文中用梁实秋、林语堂先生与朱生豪的翻译对比,展现了朱生豪的激情。引用其他学者的评价和朱译莎剧中的名言,表现了朱生豪的才华。

4.体察作者情感

这是一篇叙评结合的小传,文中充满了对这位英年早逝的著名翻译家的赞美与惋惜之情。

典题试做

1.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )(3分)

A.朱生豪幼年热爱读书,勤奋刻苦,教会学校的背景使他具有深厚的中英文文学功底,这为他翻译莎剧奠定了基础。

B.朱生豪对于觊觎中华、到处挑衅的日本,在给妻子的信中以“某国”称之,表现出了强烈的民族自尊心。

C.作者将梁实秋、林语堂翻译莎剧的情形和朱生豪进行比较,意在说明朱生豪翻译成就的伟大是他人难以比拟的。

D.朱生豪的翻译语言生动、华丽,和舞台契合紧密,人们津津乐道的许多莎翁的名句均出自朱生豪的翻译。

答案:C

应考思路: C项,“说明朱生豪翻译成就的伟大是他人难以比拟的”理解错误,应为意在说明:翻译莎剧,不仅需要激情、才华,更需要全部心血的投入。

2.下列对材料有关内容的分析和概括,正确的一项是( )(3分)

A.国民党当局进行文化围剿,朱生豪苦闷彷徨,为了突破令人窒息的文化封锁,他在同事的建议下,走上了翻译莎剧的道路。

B.朱生豪翻译莎剧采用的是散文体,这在一定程度上影响了翻译的质量,但这只是白璧微瑕,对译作的艺术魅力影响不大。

C.在翻译莎剧时,朱生豪对不同场景采用了自由体诗和诸多中国传统诗歌体裁,既准确再现剧本中的情景,又增强了民族色彩。

D.朱生豪一生一共完成31部半莎剧的翻译工作,无论是译作的水平还是出版的热度、数量都超过了任何其他莎剧的中译本。

答案:C

应考思路: A项,“令人窒息的文化封锁”只是背景,作为目的,依据不足。B项,“影响了翻译的质量”“白璧微瑕”评价不当;D项,水平超过任何莎剧译本,无依据。

3.朱生豪在翻译莎剧中,有哪些优秀品质值得我们借鉴?请结合文本具体说明。(6分)

参考答案:①满怀热情翻译莎剧,消耗了全部青春年华。②译作两次毁于战乱,坚持重译,坚定执着。③翻译前反复揣摩,翻译中反复吟诵,精益求精。④在只有两本工具书的条件下,不惧困难,完成译作。

应考思路: 朱生豪在翻译莎剧中,值得我们借鉴的优秀品质,实际上就是传主拥有的行为、思想,明确这一点,题目就转换成了一道概括题,到文中找主要的事件,通过事件分析体现传主的什么思想,然后分条作答。如满怀热情,消耗了全部青春年华;坚持重译,坚定执着;反复揣摩,精益求精;不惧困难,完成译作。

学案 概括传主形象

题点?必备知识

对传主形象的概括与分析,是传记类文本阅读的一个必考点。因为传记本身就是以写人为主,其目的就是刻画人物、表现人物。

概括传主形象三角度

1.人物在事件中的表现

阅读传记时要把握作品中具有典型意义的事件、细节,并对这些事件、细节加以仔细思考。看事件在传主的生活中起了什么作用,表现了人物怎样的精神特质等;特别要注意典型细节,典型细节往往最传神,最能打动人,给人以深刻印象,是把握传主形象的关键。

2.传主与时代、与他人的关系

分析传主特点时,还要知人论世,即结合传主的年龄、身份和传主所处的社会背景等进行判断。“传主与时代”“传主与他人”是理解传记的经纬。同时还要联系传主生活的时代背景和社会环境,根据作品所陈述的与社会进程以及传主个人成长相关的重要事实,把握传主形象。

3.作者对传主的态度和评价

作者在写作时,在尊重事实、尊重历史的基础上,会对人物的好坏、功过等进行评价。对传主的把握也要看作者在作品中反映出来的对人物的态度和评价。如果是评传,要区分传记中的叙与评,把握事件与观点的关系;抓评论性、概括性的词句。

备考?关键能力

1.审题——抓住题型标志,看清设问角度

题型标志

设问方式

题干中有“形象”“性格”等词语,有“概括”“分析”要求。

(2016·全国卷Ⅲ)梁启超生平最敬慕顾炎武的为人,认为他不但是经学大师,而且是世人楷模。这是为什么?请结合材料简要分析。

(2014·全国卷Ⅰ)玻尔“特有的人格魅力”表现在哪些方面?请结合材料谈谈你的看法。

2.答题——明确方法步骤,找准思路依据

满分解构

【例题】 (2016·全国卷Ⅲ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

一代通儒顾炎武

顾炎武从科举制度桎梏中挣脱出来后,便一改旧习,自誓“能文不为文人,能讲不为讲师”,力倡“君子之为学,以明道也,以救世也”。为了一抒山河壮怀、广交天下贤哲,也为了摆脱纠缠,躲避豪绅叶方恒的陷害,他以游为隐,将家事稍作安排,便只身出游。最初往来于山东、北京、江苏、浙江之间,自康熙元年起,其游踪扩至河北、河南、山西、陕西。以友人所赠二马二骡载书自随,南北往返,风尘仆仆,行万里路,读万卷书,把自己的后半生献给了著述事业。顾炎武每到一处,必考察当地风土人情、山川地理,如与平日所闻

不符,便打开书卷验证。旅途中则在鞍上默诵诸经注疏,偶有遗忘,就翻书温习。据他在《书<为顾宁人征天下书籍启>后》回忆,自己曾临泰山,谒十三陵,登恒山,抵太原,“往来曲折二三万里,所览书又得万余卷”。他把所搜集到的地理文献资料一分为二,将有关水利、贡赋、经济、军事部分,编为《天下郡国利病书》;有关地理沿革、建制、山川、名胜部分,则编为《肇域志》。

《日知录》是顾炎武的一部读书札记,最能代表他的严谨笃实与学术创新,也反映了他一贯不愿“速于成书,躁于求名”的治学品格。全书共三十二卷,以“明学术,正人心,拨乱世,以兴太平之事”为宗旨,体现了他的学术、政治思想。康熙九年初刻八卷本刊行后,他又不断增改,至康熙十五年,已得手稿二十余卷。顾炎武在该书的题记中说,他从小读书,“每有所得,辄记之。其有不合,时复改定”。一旦发现前人著述中已有类似论说,一律删去。积三十余年,编成此书。取《论语》子夏之言,命名为《日知录》,供后人研讨。

顾炎武把《论语》中的“博学于文”“行己有耻”作为自己的治学宗旨和处世之道,虚怀若谷,严于律己,注重友情。在他看来,为学不日进则日退,独学无友则孤陋难成。交友是益学进道的重要途径,古人学有所得,未尝不求同志之人,所以,寻友交友构成他为学生涯的重要组成部分。在为学交友过程中,他始终推友之长,虚己待人,以友为师,其高尚品格足为后世楷模。他晚年所撰《广师》,从学术视野、学术贡献、博闻强记、文风雅正、治学态度等方面,对同时代的十位“同学之士”加以称许。其弟子潘耒在《日知录》序中,盛赞其师足迹半天下,所至交其天下贤豪长者。天下无贤不肖,皆知先生为通儒。

顾炎武一生,始终关注“国家治乱之源,生民根本之计”,早年奔走国事,中年谋求匡复,即使暮年独居北方,依旧念念不忘“东土饥荒”“江南水旱”。直到逝世前,病魔缠身,他仍然以“救民水火”为己任。他主张,天生豪杰必有所任,“拯斯人于涂炭,为万世开太平”,正是自己的责任。顾炎武对国家民族前途命运的关注,有其特定的原因,今天看来固然有一定的局限性,但是对于一个旧时代的思想家和学者来说,却是难能可贵的。面对明清交替的现实,顾炎武从历史反思中得出结论:“保天下者,匹夫之贱与有责焉。”后世学者将他的这一思想归纳为“天下兴亡,匹夫有责”,成为我们中华民族爱国主义传统的一个重要组成部分,是颇有道理的。

(摘编自陈祖武《顾炎武评传》)

相关链接 ①顾炎武(1613—1682),明清之际思想家、学者。初名绛,字宁人,学者称亭林先生。江苏昆山人。……遍游华北,所至访问风俗,搜集材料,学问广博,于国家典制、郡邑掌故、天文仪象、河漕、兵农以及经史百家、音韵训诂之学,都有研究。晚年治经侧重考证,开清代朴学风气。反对空谈“心、理、性、命”,提倡“经世致用”的实际学问。著作有《日知录》《天下郡国利病书》《肇域志》《音学五书》《顾亭林诗文集》等。(摘自《辞海》第六版)

②我生平最敬慕亭林先生为人……深信他不但是经师,而且是人师。(梁启超《中国近三百年学术史》)

梁启超生平最敬慕顾炎武的为人,认为他不但是经学大师,而且是世人楷模。这是为什么?请结合材料简要分析。(6分)

【思维流程】

第一步:通读全文,把握事迹

文章的标题赞美顾炎武是“一代通儒”;内容围绕顾炎武的处世宗旨和治学之道展开,表现了关心国事的爱国精神和严谨治学的品格。

第二步:筛选升华,由事及人

严谨笃实与学术创新;虚怀若谷,严于律己,注重友情;推友之长,虚己待人,以友为师;始终关注“国家治乱之源,生民根本之计”;开清代朴学风气。

第三步:根据要求,合理表述

答题时要紧紧扣住“经师”和“人师”两个方面,即治学和做人。概括原文顾炎武治学的艰苦经历以及他待人接物的独特之处。

[答案整合] ①推重“博学于文”“行己有耻”的古训,谦虚谨慎,严于律己;②经世致用,学问广博,开一代学术风气;③善于推人之长,以友为师,虚怀若谷,博采众长。(每答出一点给2分。意思答对即可。)

对点训练

阅读下面的文字,完成1~2题。

几何学中的哥白尼

1893年,喀山大学树立起了世界上第一个为数学家雕塑的塑像。这位数学家就是俄国伟大的学者、非欧几何的重要创始人——罗巴切夫斯基。

罗巴切夫斯基出身贫寒,中学时代遇上了一个知识渊博又循循善诱的数学老师,受这位老师影响,他很早就迷上了数学。升入喀山大学后,他就与这所学校结下了不解之缘。从大学生到教授,从系主任到校长,他在这里度过了40个春秋。

罗巴切夫斯基从1815年着手研究欧几里得几何的平行线理论,从1823年起更是全身心地投入其中。1826年2月11日是数学史上一个划时代的日子。这一天,在喀山大学物理数学系会议上,罗巴切夫斯基以平静无畏的姿态,宣读了他的学术报告《平行线理论和几何学原理概论及证明》,向世界公开了自己的新观点。这一天被公认为“非欧几何诞生日”。

在这次会议上,他的那些“莫名其妙的话”,让台下几位著名数学家听得目瞪口呆。诸如“三角形的内角和小于两直角”“锐角一边的垂线可以和另一边不相交”等等,这些命题不仅与欧几里得几何相冲突,而且还与人们的日常经验相背离。“罗巴切夫斯基是向一个公理挑战。”后来,爱因斯坦总结道。

走下讲台后,这位喀山大学图书馆兼博物馆馆长,试图同与会者交流看法,但所有人都不愿评论这篇“荒诞离奇”的论文。而回到自己的岗位上,罗巴切夫斯基还需要静下心来,把一些乱七八糟的东西整理得有条不紊。由于没钱雇助手,他得亲自给图书分类编目,给矿物标本掸去灰尘,给鸟类标本清除害虫,必要时还得拖地板。

这种习惯,他在担任校长后也依旧保持着。有一次,他脱下外衣正在干活,一位外宾误认为他是工作人员,请他带自己参观图书馆和博物馆。罗巴切夫斯基欣然答应,带着客人参观馆里最珍贵的藏品,并做了详细讲解。当晚,在省长的宴会上,外宾发现白天的“向导”竟然与自己同桌,才惊奇地发现了他的校长身份。

也正是校长身份,让罗巴切夫斯基的数学论文得以流传。他当年在学术会议上宣读提交的论文被弄丢了,他又根据自己的研究进展写了论文《几何学原理》。或许出于对校长的“尊敬”,《喀山大学通讯》发表了这篇论文。在校长的请求下,校方将论文送到圣彼得堡科学院。“看来,作者旨在写出一部使人不能理解的著作。他做到了。”受命负责评审的知名院士在鉴定书中写道,同时强调这篇论文“不值得科学院注意”。一些数学家开始嘲笑非欧几何学是一种“笑话”,甚至与数学毫不相关的作家歌德,也在《浮士德》里对非欧几何进行了一番嘲弄。

在创立和发展非欧几何的艰难历程中,罗巴切夫斯基始终没能遇到他的公开支持者。其实早在1792年,也就是罗巴切夫斯基诞生的那一年,德国数学家高斯就已经产生了非欧几何思想萌芽,到了1817年已初步成熟。但高斯向来主张“宁可少些,但要成熟些”“不留下进一步要做的事”。同时,他也害怕新几何会激起学术界的不满和社会的反对,会影响自己作为“数学王子”的尊严和声望,因而一直没敢把自己的发现公之于世。当高斯看到罗巴切夫斯基的非欧几何著作后,内心是矛盾的,他私下在朋友面前高度称赞罗巴切夫斯基是“俄国最卓越的数学家之一”,却又不准朋友向外界泄露他对非欧几何的看法;他积极推选罗巴切夫斯基为哥廷根皇家科学院通讯院士,但他所写的推选通知书却避而不谈罗巴切夫斯基最卓越的贡献——创立非欧几何。

罗巴切夫斯基为非欧几何的生存和发展奋斗了30多年,尽管饱受非难,但他从来没有动摇过对新几何远大前途的坚定信念。在临去世的前一年,即使已经双目失明,他还通过口述的方式完成了巨著《论几何学》。

历史是最公允的,它终将会对各种思想、观点和见解做出正确的评价。随着非欧几何的进一步发展,罗巴切夫斯基的独创性研究早已得到学术界的高度评价和一致赞美,而罗巴切夫斯基也被人们赞誉为“几何学中的哥白尼”。

相关链接 ①1830年夏天,瘟疫席卷俄国,喀山城几乎十室九空。当时细菌理论还没有建立,落后的卫生习惯使霍乱菌横行无阻。罗巴切夫斯基组织教职工和他们的家属,采取了严格的隔离治疗的措施,这远远走在了时代的前面。在瘟疫流行期间,整个大学只有16人丧生。(《罗巴切夫斯基传略》)

②哥白尼和罗巴切夫斯基之间有一种相似的关系,两人在科学思想和科学观点方面都引起了一次革命,一次让我们更准确地了解宇宙的革命。(《数学分支巡礼》)

1.(概括传主形象)罗巴切夫斯基是如何一步步成为“几何学中的哥白尼”的?请结合材料简要分析。

答案:①中学时代迷上数学,1815年着手研究欧几里得几何的平行线理论;②1826年发表学术报告《平行线理论和几何学原理概论及证明》,宣告非欧几何诞生;③担任校长后发表论文《几何学原理》并送交圣彼得堡科学院进行评审和鉴定;④始终未曾动摇对非欧几何的坚定信念,晚年在失明的情况下口述完成巨著《论几何学》;⑤经过时间的考验,罗巴切夫斯基的独创性研究终于得到学术界的认可与赞美。

2.(概括传主形象)罗巴切夫斯基取得事业成功的主观原因有哪些?请结合材料简要概括。

答案:①有百折不挠的坚定信念,敢于向公理挑战,敢于为真理献身;②有科学创新精神,能突破传统思维模式和日常经验的束缚;③对数学有浓厚的兴趣,认真专注,勤奋严谨,持之以恒;④在日常管理工作中亲力亲为,尽职尽责,接人待物富有热情;⑤在遇到重大考验时,处事果断,能团结群众,采取科学的方法。

专题三 实用类文本阅读——传记

语 文

2022

内容索引

文类特征与阅读策略

学案 概括传主形象

文类特征与阅读策略

——基于信息获取与信息整理的传记阅读

传记作为实用类文本的重要内容之一,2017年以前曾以选考内容出现在试卷中,且是考生答题的首选文本;2019年和2020年全国三套试题均没有出现传记阅读。通观前两年的传记考查情况,选文多是中国现当代在治学、科研、文化传承方面有突出贡献的人物的自传或评传;概括传主形象、品格、成就及成因,分析传记手法,探究传记的有关问题等,是常考点。

了解文类特征

传记的特征与分类

传记是遵循真实性原则,用形象化的方法记述人物的生活经历、精神风貌以及历史背景的一种叙事性文体。

其基本特征如下:

1.人物的时代性和代表性。传记里的人物都是某时代某领域较突出的人物。

2.选材的真实性和典型性。真实是传记的生命,是传记的第一特征,写作时不允许任意虚构。传记的材料比较翔实,作者从传主的繁杂经历中选取典型的事例,来表现传主的人格特点,有较强的说服力。

3.写法上兼具史实性与文学性。因为传记叙写的是历史上或现实中存在的活生生的人,有真名实姓、居住地点、活动范围等,故传记也有一定的史学性。传记又不同于一般的枯燥的历史记录,它具有文学性。它是写人的,有人的生命、情感在里面;它通过作者的选择、剪辑、组接,倾注了爱憎的情感;它需要用艺术的手法加以表现,以达到传神的目的。

4.表达方式上以记叙为主,或辅以议论。一般来说,传记以通过记叙来说明传主的人生经历和业绩成就为主;也有的传记,在记述人物经历的同时加以评论,叙议结合,如评传。

根据不同的分类标准,传记可分为不同类型。

分类标准

类 型

叙述人称

传记可分为自传和他传。自传是作者自己撰写的,如《沈从文自传》。他传是他人撰写的,往往通过对传主的典型事迹的叙写,突出传主的性情、品质、成就等,表达出对传主的崇敬之情。

表达方式

一般的传记以记叙为主;有的传记,一面记述人物经历,一面加以评论,记叙与议论各半,这种传记被称为“评传”。高考考查的人物传记大多属于“评传”。

篇幅长短

传记又可以分为大传和小传。小传是一种主要附着于著述之中的简短文字,它粗线条、简要地介绍传主的社会经历、思想轨迹、兴趣爱好、性格特征、功过事迹等。这类作品篇幅短,也适合作为考试命题的材料。

掌握阅读策略

一、传记阅读的总体要求

1.知人:文章写了什么人?主要人物与次要人物分别是谁?他们之间的关系是怎样的(是陪衬,还是对比)?传主的身份、地位、贡献、成就、人生观、世界观是怎样的?

2.理事:文章是从哪几个方面来介绍传主的?分别选择了什么典型事例、场景、细节来表现?场景与细节的安排有什么意图?叙事的顺序有什么特点?通过梳理所叙之事和对场景与细节描写的解读分析,来认识传主的“人品”,理解文本的选材特点、写作手法(对比、烘托、抑扬、虚实、详略)及其用意,进而理解文章的主旨。

3.识品:传主具有哪些品质特征?作者是如何评价的?旁人是如何评价的?概括传主的精神品质,要注意结合传主的身份特点,联系传主所处的时代、家庭背景等。

二、传记的“四步阅读法”

1.把握传主经历

任何一个人的个性禀赋、思想观念、志趣追求都必然会受到所处的特定时代与成长环境等的影响。阅读传记作品,应联系传主生活的时代背景与社会环境,通过梳理传主生平经历的基本事实,准确把握影响传主成长的各种因素,立体地了解传主的为人,客观公允地评价传主的思想、品格与功过。

2.关注典型事迹

传主一生经历的事情很多,但是最能凸显传主品格修养与情感志趣的往往是传主经历的重大事件。作者通常会选取典型事件来刻画传主的形象。在典型事件的叙述中,着力刻画传主的言行细节,鲜活地再现传主神态、心理,塑造出丰满的传主形象。

3.分析艺术手法

作者刻画传主形象,往往有自己的创作意图,寄寓着自己的情感倾向,为此,传记作者会精心选材布局,并运用恰当的表现手法、修辞技巧、语言艺术。在表达方式上,传记一般以记叙为主,兼用描写、抒情和议论;在表现手法上,传记一般会用到首尾照应、正侧相映、详略得当、叙议结合、对比衬托、环境渲染、细节勾勒等手法;在修辞运用上,传记常会用到引用、对比、比喻等方法。

4.体察作者情感

阅读传记,应在把握传主事迹、明确传记手法的基础上,体察作者的创作意图,把握作者的情感倾向。

读文示范

阅读下面的文字,完成1~3题。(12分)

【真题文本】

文心清如许,译笔生豪情

1912年,朱生豪出生于浙江嘉兴。他幼年失怙,家境中落。然而,他痴迷读书,从无懈怠,从秀州中学到之江大学,教会学校的背景培育了他中英文俱佳的文学功底,诗文清秀,才华颖脱。一代词宗夏承焘先生执教之江大学,对这位学生的才华“一唱三叹”,赞为“不易才”。

20世纪30年代,朱生豪大学毕业后来到上海,此时国民党当局在“攘外必先安内”政策下进行文化围剿。他在当时上海的世界书局任职,耳闻目睹令人窒息的文化封锁,思想上愤懑彷徨。书局英文部负责人詹文浒先生了解到朱生豪的中英文功底,向他做出了重要建议——翻译《莎士比亚戏剧全集》。

这个建议让这位温和腼腆、“渊默如处子”的青年文人,胸中翻涌起了豪迈的激情。朱生豪在给妻子的信中说:“某国人说中国是无文化的国家,连老莎的译本都没有。我这两天大起劲……”朱生豪说的“某国”就是当时觊觎中华、到处挑衅的日本。

莎士比亚戏剧大部分为诗体剧。一位学者曾评说:只有诗人方得译出诗人之剧。朱生豪在新旧体中文诗词方面极富才华;他的英文诗歌创作也十分有灵气,具有清新自然的田园牧歌风格。然而,莎剧如按中文诗体来译,难度极大,且在语言文字的使用上受限颇多,最终,朱生豪决定用散文体来翻译莎剧。

尽管如此,朱生豪在处理剧本中的歌词及念白时,仍尽量采取诗体形式,在韵律、节奏和意境的把握上达到了相当高的水平,以图存留莎翁原本的风貌。特别是针对不同的戏剧场景,分别采用了自由体诗或诗经体、骚体、古体诗等中国传统诗歌体裁,最大限度地还原了原文中角色所处的环境与情绪,竭力避免翻译文学中通常会出现的“洋味”和陌生感。

翻译莎剧需要的不仅是激情,也不仅是才华。梁实秋先生译莎剧,最后宣告要与莎士比亚“断绝来往”。虽为危言,并非耸听,梁公花费30余载始得译完莎翁全集。林语堂先生也曾面对翻译莎剧的邀约,但婉拒之,言到老年再作打算。

然而,译莎并非年长者的专利。莎士比亚发表了第一部剧作是在26岁,青年的热血激情只有同为青年的译者才会感受深切。朱生豪翻译莎剧,消耗的是他二十二岁到三十二岁这样充满才情、诗意、热情、血气方刚而义无反顾的精华年龄段!

朱生豪深爱莎剧,在着手翻译之前早已熟读并反复揣摩了原作。在《莎士比亚戏剧全集》的“译者自序”中,他写道:“余笃嗜莎剧,尝首尾研诵全集至十余遍,于原作精神,自觉颇有会心。”在译著进程之中,他更是每每大声反复吟诵,以此定夺文意优美且适合剧院演出的表达方式。

他在1935年23岁之时开始筹备译莎大事,而手头的工具只有旧版《牛津词典》和《英文四用词典》。从1936年开始的九年间,大部分译作陆续完成。由于日军侵华,译莎手稿两次毁于战乱。他坚持重译被毁的部分,并继续握管不辍,直至1944年病逝,一共完成31部半莎剧的翻译工作。

自1954年以来,朱生豪散文体译本在大陆以单行本、戏剧集、校订补译本全集、英汉对照(注释)版等多种方式出版,出版延续时间之长、出版频率之高、印刷数量之大可谓空前,超过任何其他莎剧中译本。

朱译本的社会影响也是最广泛的。人们所津津乐道的莎翁名句,如“生存,还是毁灭,这是一个值得考虑的问题”“脆弱啊,你的名字就是女人”(《哈姆雷特》)、“慈悲不是出于勉强,它是像甘霖一样从天上降下尘世;它不但给幸福于受施的人,也同样给幸福于施与的人”(《威尼斯商人》)等均出自朱生豪的翻译。

(选编自《光明日报》2017年1月16日)

相关链接 朱生豪翻译语言生动、华丽,初读便有起身想动起来的冲动。诚然,翻译是文字的功夫,更是文字之外的打磨。译文对戏剧舞台的亲和力实在是身体力行得来的,并无半分的臆断想象啊。(戏剧导演陈薪伊语)

【读文策略】

1.把握传主经历

本文是著名翻译家朱生豪先生的传记。从节选部分看,朱先生的人生历程大致如下:

①1912年生于嘉兴,青少年时期在教会学校学习。

②20世纪30年代到上海,受人建议,翻译莎士比亚戏剧。

③从1936年到去世前的9年,基本完成莎翁大部分戏剧的翻译。

④1944年病逝。人生最宝贵的年华和全部生命,贡献给莎士比亚戏剧的翻译。

2.关注典型事迹

传记的主要部分介绍了朱生豪翻译莎士比亚戏剧的有关情况,表现了朱生豪的才华和激情。

20世纪30年代,朱生豪开始着手翻译莎士比亚,他力求表现莎剧原貌,采用散文体形式,最大限度地还原了戏剧的环境与情绪。莎剧的翻译,消耗了他二十二岁到三十二岁这样充满才情、诗意、热情、血气方刚而义无反顾的精华年龄段。

3.分析艺术手法

这篇传记,作者采用引用、比对、叙评结合等手法,反映了朱生豪翻译莎剧时的社会情况、精神状态、翻译水平和对后世的影响。

文中用梁实秋、林语堂先生与朱生豪的翻译对比,展现了朱生豪的激情。引用其他学者的评价和朱译莎剧中的名言,表现了朱生豪的才华。

4.体察作者情感

这是一篇叙评结合的小传,文中充满了对这位英年早逝的著名翻译家的赞美与惋惜之情。

典题试做

1.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )(3分)

A.朱生豪幼年热爱读书,勤奋刻苦,教会学校的背景使他具有深厚的中英文文学功底,这为他翻译莎剧奠定了基础。

B.朱生豪对于觊觎中华、到处挑衅的日本,在给妻子的信中以“某国”称之,表现出了强烈的民族自尊心。

C.作者将梁实秋、林语堂翻译莎剧的情形和朱生豪进行比较,意在说明朱生豪翻译成就的伟大是他人难以比拟的。

D.朱生豪的翻译语言生动、华丽,和舞台契合紧密,人们津津乐道的许多莎翁的名句均出自朱生豪的翻译。

答案:C

应考思路: C项,“说明朱生豪翻译成就的伟大是他人难以比拟的”理解错误,应为意在说明:翻译莎剧,不仅需要激情、才华,更需要全部心血的投入。

2.下列对材料有关内容的分析和概括,正确的一项是( )(3分)

A.国民党当局进行文化围剿,朱生豪苦闷彷徨,为了突破令人窒息的文化封锁,他在同事的建议下,走上了翻译莎剧的道路。

B.朱生豪翻译莎剧采用的是散文体,这在一定程度上影响了翻译的质量,但这只是白璧微瑕,对译作的艺术魅力影响不大。

C.在翻译莎剧时,朱生豪对不同场景采用了自由体诗和诸多中国传统诗歌体裁,既准确再现剧本中的情景,又增强了民族色彩。

D.朱生豪一生一共完成31部半莎剧的翻译工作,无论是译作的水平还是出版的热度、数量都超过了任何其他莎剧的中译本。

答案:C

应考思路: A项,“令人窒息的文化封锁”只是背景,作为目的,依据不足。B项,“影响了翻译的质量”“白璧微瑕”评价不当;D项,水平超过任何莎剧译本,无依据。

3.朱生豪在翻译莎剧中,有哪些优秀品质值得我们借鉴?请结合文本具体说明。(6分)

参考答案:①满怀热情翻译莎剧,消耗了全部青春年华。②译作两次毁于战乱,坚持重译,坚定执着。③翻译前反复揣摩,翻译中反复吟诵,精益求精。④在只有两本工具书的条件下,不惧困难,完成译作。

应考思路: 朱生豪在翻译莎剧中,值得我们借鉴的优秀品质,实际上就是传主拥有的行为、思想,明确这一点,题目就转换成了一道概括题,到文中找主要的事件,通过事件分析体现传主的什么思想,然后分条作答。如满怀热情,消耗了全部青春年华;坚持重译,坚定执着;反复揣摩,精益求精;不惧困难,完成译作。

学案 概括传主形象

题点?必备知识

对传主形象的概括与分析,是传记类文本阅读的一个必考点。因为传记本身就是以写人为主,其目的就是刻画人物、表现人物。

概括传主形象三角度

1.人物在事件中的表现

阅读传记时要把握作品中具有典型意义的事件、细节,并对这些事件、细节加以仔细思考。看事件在传主的生活中起了什么作用,表现了人物怎样的精神特质等;特别要注意典型细节,典型细节往往最传神,最能打动人,给人以深刻印象,是把握传主形象的关键。

2.传主与时代、与他人的关系

分析传主特点时,还要知人论世,即结合传主的年龄、身份和传主所处的社会背景等进行判断。“传主与时代”“传主与他人”是理解传记的经纬。同时还要联系传主生活的时代背景和社会环境,根据作品所陈述的与社会进程以及传主个人成长相关的重要事实,把握传主形象。

3.作者对传主的态度和评价

作者在写作时,在尊重事实、尊重历史的基础上,会对人物的好坏、功过等进行评价。对传主的把握也要看作者在作品中反映出来的对人物的态度和评价。如果是评传,要区分传记中的叙与评,把握事件与观点的关系;抓评论性、概括性的词句。

备考?关键能力

1.审题——抓住题型标志,看清设问角度

题型标志

设问方式

题干中有“形象”“性格”等词语,有“概括”“分析”要求。

(2016·全国卷Ⅲ)梁启超生平最敬慕顾炎武的为人,认为他不但是经学大师,而且是世人楷模。这是为什么?请结合材料简要分析。

(2014·全国卷Ⅰ)玻尔“特有的人格魅力”表现在哪些方面?请结合材料谈谈你的看法。

2.答题——明确方法步骤,找准思路依据

满分解构

【例题】 (2016·全国卷Ⅲ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

一代通儒顾炎武

顾炎武从科举制度桎梏中挣脱出来后,便一改旧习,自誓“能文不为文人,能讲不为讲师”,力倡“君子之为学,以明道也,以救世也”。为了一抒山河壮怀、广交天下贤哲,也为了摆脱纠缠,躲避豪绅叶方恒的陷害,他以游为隐,将家事稍作安排,便只身出游。最初往来于山东、北京、江苏、浙江之间,自康熙元年起,其游踪扩至河北、河南、山西、陕西。以友人所赠二马二骡载书自随,南北往返,风尘仆仆,行万里路,读万卷书,把自己的后半生献给了著述事业。顾炎武每到一处,必考察当地风土人情、山川地理,如与平日所闻

不符,便打开书卷验证。旅途中则在鞍上默诵诸经注疏,偶有遗忘,就翻书温习。据他在《书<为顾宁人征天下书籍启>后》回忆,自己曾临泰山,谒十三陵,登恒山,抵太原,“往来曲折二三万里,所览书又得万余卷”。他把所搜集到的地理文献资料一分为二,将有关水利、贡赋、经济、军事部分,编为《天下郡国利病书》;有关地理沿革、建制、山川、名胜部分,则编为《肇域志》。

《日知录》是顾炎武的一部读书札记,最能代表他的严谨笃实与学术创新,也反映了他一贯不愿“速于成书,躁于求名”的治学品格。全书共三十二卷,以“明学术,正人心,拨乱世,以兴太平之事”为宗旨,体现了他的学术、政治思想。康熙九年初刻八卷本刊行后,他又不断增改,至康熙十五年,已得手稿二十余卷。顾炎武在该书的题记中说,他从小读书,“每有所得,辄记之。其有不合,时复改定”。一旦发现前人著述中已有类似论说,一律删去。积三十余年,编成此书。取《论语》子夏之言,命名为《日知录》,供后人研讨。

顾炎武把《论语》中的“博学于文”“行己有耻”作为自己的治学宗旨和处世之道,虚怀若谷,严于律己,注重友情。在他看来,为学不日进则日退,独学无友则孤陋难成。交友是益学进道的重要途径,古人学有所得,未尝不求同志之人,所以,寻友交友构成他为学生涯的重要组成部分。在为学交友过程中,他始终推友之长,虚己待人,以友为师,其高尚品格足为后世楷模。他晚年所撰《广师》,从学术视野、学术贡献、博闻强记、文风雅正、治学态度等方面,对同时代的十位“同学之士”加以称许。其弟子潘耒在《日知录》序中,盛赞其师足迹半天下,所至交其天下贤豪长者。天下无贤不肖,皆知先生为通儒。

顾炎武一生,始终关注“国家治乱之源,生民根本之计”,早年奔走国事,中年谋求匡复,即使暮年独居北方,依旧念念不忘“东土饥荒”“江南水旱”。直到逝世前,病魔缠身,他仍然以“救民水火”为己任。他主张,天生豪杰必有所任,“拯斯人于涂炭,为万世开太平”,正是自己的责任。顾炎武对国家民族前途命运的关注,有其特定的原因,今天看来固然有一定的局限性,但是对于一个旧时代的思想家和学者来说,却是难能可贵的。面对明清交替的现实,顾炎武从历史反思中得出结论:“保天下者,匹夫之贱与有责焉。”后世学者将他的这一思想归纳为“天下兴亡,匹夫有责”,成为我们中华民族爱国主义传统的一个重要组成部分,是颇有道理的。

(摘编自陈祖武《顾炎武评传》)

相关链接 ①顾炎武(1613—1682),明清之际思想家、学者。初名绛,字宁人,学者称亭林先生。江苏昆山人。……遍游华北,所至访问风俗,搜集材料,学问广博,于国家典制、郡邑掌故、天文仪象、河漕、兵农以及经史百家、音韵训诂之学,都有研究。晚年治经侧重考证,开清代朴学风气。反对空谈“心、理、性、命”,提倡“经世致用”的实际学问。著作有《日知录》《天下郡国利病书》《肇域志》《音学五书》《顾亭林诗文集》等。(摘自《辞海》第六版)

②我生平最敬慕亭林先生为人……深信他不但是经师,而且是人师。(梁启超《中国近三百年学术史》)

梁启超生平最敬慕顾炎武的为人,认为他不但是经学大师,而且是世人楷模。这是为什么?请结合材料简要分析。(6分)

【思维流程】

第一步:通读全文,把握事迹

文章的标题赞美顾炎武是“一代通儒”;内容围绕顾炎武的处世宗旨和治学之道展开,表现了关心国事的爱国精神和严谨治学的品格。

第二步:筛选升华,由事及人

严谨笃实与学术创新;虚怀若谷,严于律己,注重友情;推友之长,虚己待人,以友为师;始终关注“国家治乱之源,生民根本之计”;开清代朴学风气。

第三步:根据要求,合理表述

答题时要紧紧扣住“经师”和“人师”两个方面,即治学和做人。概括原文顾炎武治学的艰苦经历以及他待人接物的独特之处。

[答案整合] ①推重“博学于文”“行己有耻”的古训,谦虚谨慎,严于律己;②经世致用,学问广博,开一代学术风气;③善于推人之长,以友为师,虚怀若谷,博采众长。(每答出一点给2分。意思答对即可。)

对点训练

阅读下面的文字,完成1~2题。

几何学中的哥白尼

1893年,喀山大学树立起了世界上第一个为数学家雕塑的塑像。这位数学家就是俄国伟大的学者、非欧几何的重要创始人——罗巴切夫斯基。

罗巴切夫斯基出身贫寒,中学时代遇上了一个知识渊博又循循善诱的数学老师,受这位老师影响,他很早就迷上了数学。升入喀山大学后,他就与这所学校结下了不解之缘。从大学生到教授,从系主任到校长,他在这里度过了40个春秋。

罗巴切夫斯基从1815年着手研究欧几里得几何的平行线理论,从1823年起更是全身心地投入其中。1826年2月11日是数学史上一个划时代的日子。这一天,在喀山大学物理数学系会议上,罗巴切夫斯基以平静无畏的姿态,宣读了他的学术报告《平行线理论和几何学原理概论及证明》,向世界公开了自己的新观点。这一天被公认为“非欧几何诞生日”。

在这次会议上,他的那些“莫名其妙的话”,让台下几位著名数学家听得目瞪口呆。诸如“三角形的内角和小于两直角”“锐角一边的垂线可以和另一边不相交”等等,这些命题不仅与欧几里得几何相冲突,而且还与人们的日常经验相背离。“罗巴切夫斯基是向一个公理挑战。”后来,爱因斯坦总结道。

走下讲台后,这位喀山大学图书馆兼博物馆馆长,试图同与会者交流看法,但所有人都不愿评论这篇“荒诞离奇”的论文。而回到自己的岗位上,罗巴切夫斯基还需要静下心来,把一些乱七八糟的东西整理得有条不紊。由于没钱雇助手,他得亲自给图书分类编目,给矿物标本掸去灰尘,给鸟类标本清除害虫,必要时还得拖地板。

这种习惯,他在担任校长后也依旧保持着。有一次,他脱下外衣正在干活,一位外宾误认为他是工作人员,请他带自己参观图书馆和博物馆。罗巴切夫斯基欣然答应,带着客人参观馆里最珍贵的藏品,并做了详细讲解。当晚,在省长的宴会上,外宾发现白天的“向导”竟然与自己同桌,才惊奇地发现了他的校长身份。

也正是校长身份,让罗巴切夫斯基的数学论文得以流传。他当年在学术会议上宣读提交的论文被弄丢了,他又根据自己的研究进展写了论文《几何学原理》。或许出于对校长的“尊敬”,《喀山大学通讯》发表了这篇论文。在校长的请求下,校方将论文送到圣彼得堡科学院。“看来,作者旨在写出一部使人不能理解的著作。他做到了。”受命负责评审的知名院士在鉴定书中写道,同时强调这篇论文“不值得科学院注意”。一些数学家开始嘲笑非欧几何学是一种“笑话”,甚至与数学毫不相关的作家歌德,也在《浮士德》里对非欧几何进行了一番嘲弄。

在创立和发展非欧几何的艰难历程中,罗巴切夫斯基始终没能遇到他的公开支持者。其实早在1792年,也就是罗巴切夫斯基诞生的那一年,德国数学家高斯就已经产生了非欧几何思想萌芽,到了1817年已初步成熟。但高斯向来主张“宁可少些,但要成熟些”“不留下进一步要做的事”。同时,他也害怕新几何会激起学术界的不满和社会的反对,会影响自己作为“数学王子”的尊严和声望,因而一直没敢把自己的发现公之于世。当高斯看到罗巴切夫斯基的非欧几何著作后,内心是矛盾的,他私下在朋友面前高度称赞罗巴切夫斯基是“俄国最卓越的数学家之一”,却又不准朋友向外界泄露他对非欧几何的看法;他积极推选罗巴切夫斯基为哥廷根皇家科学院通讯院士,但他所写的推选通知书却避而不谈罗巴切夫斯基最卓越的贡献——创立非欧几何。

罗巴切夫斯基为非欧几何的生存和发展奋斗了30多年,尽管饱受非难,但他从来没有动摇过对新几何远大前途的坚定信念。在临去世的前一年,即使已经双目失明,他还通过口述的方式完成了巨著《论几何学》。

历史是最公允的,它终将会对各种思想、观点和见解做出正确的评价。随着非欧几何的进一步发展,罗巴切夫斯基的独创性研究早已得到学术界的高度评价和一致赞美,而罗巴切夫斯基也被人们赞誉为“几何学中的哥白尼”。

相关链接 ①1830年夏天,瘟疫席卷俄国,喀山城几乎十室九空。当时细菌理论还没有建立,落后的卫生习惯使霍乱菌横行无阻。罗巴切夫斯基组织教职工和他们的家属,采取了严格的隔离治疗的措施,这远远走在了时代的前面。在瘟疫流行期间,整个大学只有16人丧生。(《罗巴切夫斯基传略》)

②哥白尼和罗巴切夫斯基之间有一种相似的关系,两人在科学思想和科学观点方面都引起了一次革命,一次让我们更准确地了解宇宙的革命。(《数学分支巡礼》)

1.(概括传主形象)罗巴切夫斯基是如何一步步成为“几何学中的哥白尼”的?请结合材料简要分析。

答案:①中学时代迷上数学,1815年着手研究欧几里得几何的平行线理论;②1826年发表学术报告《平行线理论和几何学原理概论及证明》,宣告非欧几何诞生;③担任校长后发表论文《几何学原理》并送交圣彼得堡科学院进行评审和鉴定;④始终未曾动摇对非欧几何的坚定信念,晚年在失明的情况下口述完成巨著《论几何学》;⑤经过时间的考验,罗巴切夫斯基的独创性研究终于得到学术界的认可与赞美。

2.(概括传主形象)罗巴切夫斯基取得事业成功的主观原因有哪些?请结合材料简要概括。

答案:①有百折不挠的坚定信念,敢于向公理挑战,敢于为真理献身;②有科学创新精神,能突破传统思维模式和日常经验的束缚;③对数学有浓厚的兴趣,认真专注,勤奋严谨,持之以恒;④在日常管理工作中亲力亲为,尽职尽责,接人待物富有热情;⑤在遇到重大考验时,处事果断,能团结群众,采取科学的方法。