统编版(部编版)历史选择性必修一第8课 中国古代的法治与礼教课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版(部编版)历史选择性必修一第8课 中国古代的法治与礼教课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-19 23:05:03 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

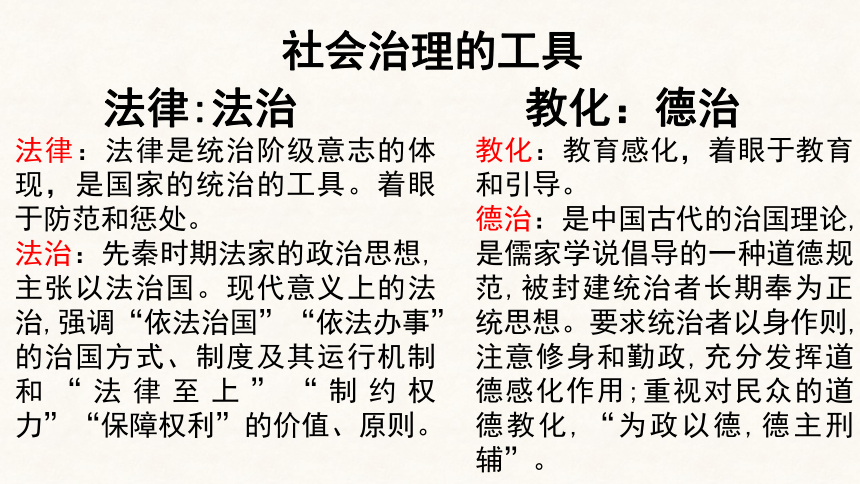

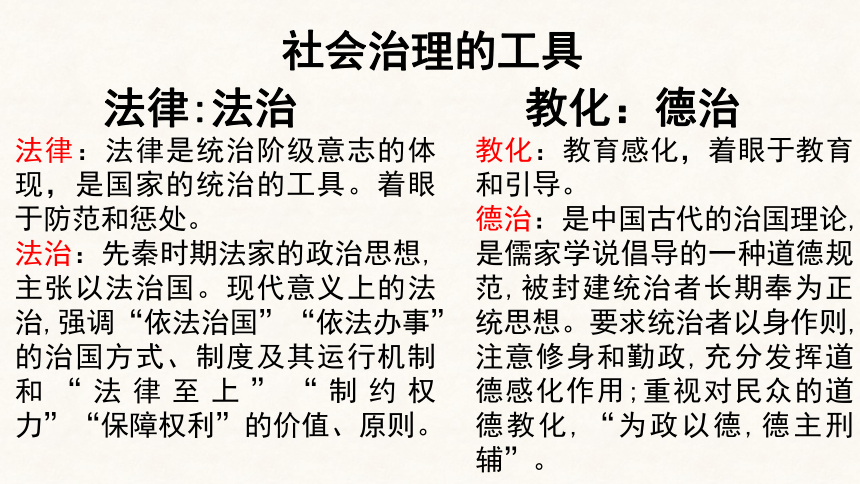

教化:德治

法律:法律是统治阶级意志的体现,是国家的统治的工具。着眼于防范和惩处。

法治:先秦时期法家的政治思想,主张以法治国。现代意义上的法治,强调“依法治国”“依法办事”的治国方式、制度及其运行机制和“法律至上”“制约权力”“保障权利”的价值、原则。

教化:教育感化,着眼于教育和引导。

德治:是中国古代的治国理论,是儒家学说倡导的一种道德规范,被封建统治者长期奉为正统思想。要求统治者以身作则,注意修身和勤政,充分发挥道德感化作用;重视对民众的道德教化,“为政以德,德主刑辅”。

社会治理的工具

法律:法治

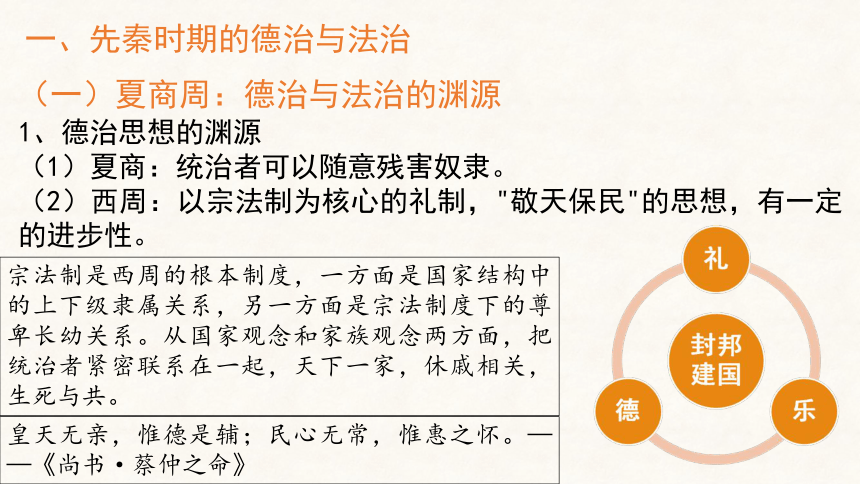

一、先秦时期的德治与法治

1、德治思想的渊源

(1)夏商:统治者可以随意残害奴隶。

(2)西周:以宗法制为核心的礼制,"敬天保民"的思想,有一定的进步性。

(一)夏商周:德治与法治的渊源

宗法制是西周的根本制度,一方面是国家结构中的上下级隶属关系,另一方面是宗法制度下的尊卑长幼关系。从国家观念和家族观念两方面,把统治者紧密联系在一起,天下一家,休戚相关,生死与共。

皇天无亲,惟德是辅;民心无常,惟惠之怀。——《尚书·蔡仲之命》

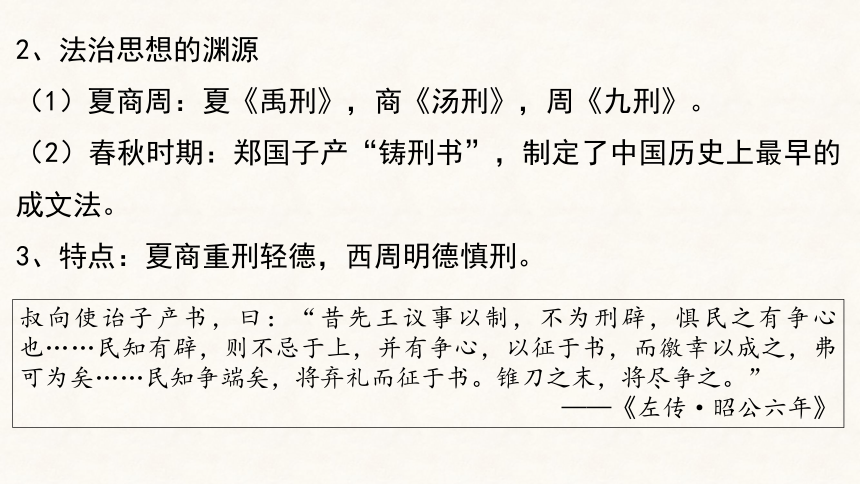

2、法治思想的渊源

(1)夏商周:夏《禹刑》,商《汤刑》,周《九刑》。

(2)春秋时期:郑国子产“铸刑书”,制定了中国历史上最早的成文法。

3、特点:夏商重刑轻德,西周明德慎刑。

叔向使诒子产书,曰:“昔先王议事以制,不为刑辟,惧民之有争心也……民知有辟,则不忌于上,并有争心,以征于书,而徼幸以成之,弗可为矣……民知争端矣,将弃礼而征于书。锥刀之末,将尽争之。”

——《左传·昭公六年》

(二)春秋战国时期:德治与法治之争

1、背景:春秋战国时期,王室衰微,大国争霸,礼崩乐坏;诸侯国君寻求治国新思想。

2、早期的德治与法治之争:子产“铸刑书”而引起

3、儒家的德治思想

(1)教化思想:主张德治,通过道德礼义教化民众。

(2)理论来源:

人性善

(2)代表:

①孔子:为政以德;节用而爱人,使民以时,不要过度消耗民力

②孟子:施仁政于民,省刑罚,薄税敛;民为贵,社稷次之,君为轻。

(3)影响:

①积极:儒家重视民生与民意,民本思想发展。

②消极:不适用于兼并战争激烈的战国时期。

道德仁义,非礼不成。教训正俗,非礼不备。分争辨讼,非礼不决。君臣上下,父子兄弟,非礼不定。宦学事师,非礼不亲。班朝治军,莅官行法,非礼威严不行。祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬搏节退让以明礼。

——《礼记·曲礼》

4、法家的法治思想

(1)教化思想:主张法治(“以法为教”、“以吏为师”)

(2)理论来源:人性恶

(3)代表:

①商鞅:变法保护新兴地主阶级利益(颁行法令,奖励耕战)

②韩非:君主要以法、术、势驾驭臣下;赏罚分明;

(4)影响:

①积极:法家思想既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主集权的愿望。

②消极:严刑峻法,易造成暴政。

故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法。……故以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决缪,绌羡齐非,一民之轨,莫如法。属官威民,退淫殆,止诈伪,莫如刑。

1、商汤伐夏时说:“有夏多罪,天命極(jí)之”;周武王伐纣时也曾说:“商罪贯盈,天命诛之”,

并产生了“民之所欲,天必从之”“天视自我民视,天听自我民听”的思想。这反映出先秦时期

(

)

A.神权统治的思想根深蒂固

B.统治阶层等级意识淡薄

C.敬天保民的民本观念萌发

D.儒学深受天人感应影响

2、春秋战国时期,子产在郑国铸刑书,临终前对他的继任者说:“唯有德者能以宽服民,其次莫如猛。夫火烈,民望而畏之,故鲜死焉;水懦弱,民狎而玩之,则多死焉。故宽难。”

由此可得出的结论是

(

)

A.子产主张德政,宣扬儒家思想

B.子产的治国理念违背时代潮流

C.子产主张严刑峻法

D.子产最早提出了民本思想

C

C

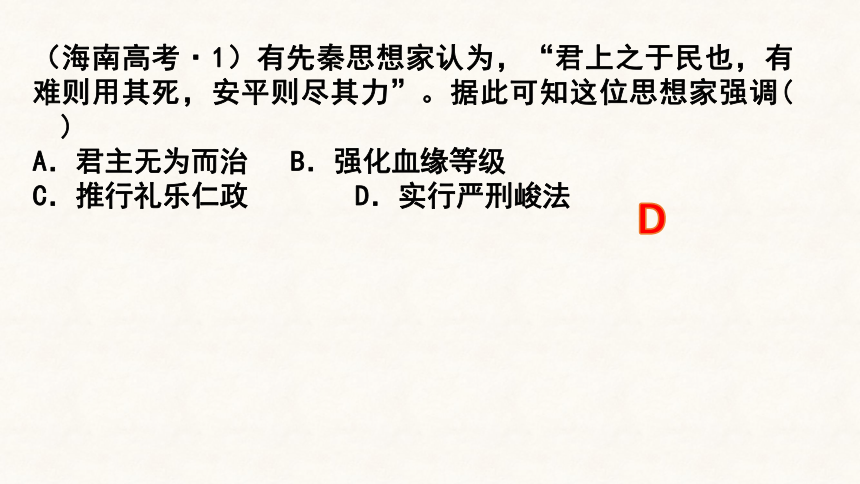

(海南高考·1)有先秦思想家认为,“君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力”。据此可知这位思想家强调( )

A.君主无为而治

B.强化血缘等级

C.推行礼乐仁政

D.实行严刑峻法

D

二、秦汉至隋唐时期的法律与教化

(一)秦汉:法律体系的形成

1、秦以法家思想治国,推动了律的编纂。

2、汉朝沿袭秦律,制成《九章律》。

3、秦汉朝廷发布法律文告,称“令”,“律”和“令”都具有法律效力。(礼法分离)

4、汉武帝:儒家思想成为主流意识形态,律令逐渐儒家化。(开端)(外儒内法、礼法结合)

《法律问答》多采用答问形式对秦律条文、术语等作出解释。秦代“以吏为师”,《法律问答》可能就是当时培训官吏时使用的教材。

案例一:甲盗取财物价值千钱,乙在知情的情况下分赃一钱,则二人同罪。

案例四:两人持剑相斗,一人削掉了一人发髻,则应被处以城旦(筑城的苦役)徒刑。......

(二)魏晋:律令进一步儒家化

1、原因:

①汉武帝以后儒家思想成为主流,儒家知识分子以经注律。

②魏明帝设律博士,专用儒家思想解释律令,进一步推动律令儒家化。

2、表现:法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则之一,维护三纲五常。

《晋律》首立“准五服以制罪”的制度。“服制”本是中国古代以丧服为标志,规定亲属之间亲疏远近的一种制度。此时被纳入法典,成为确定亲属相犯时刑罚轻重施川的原则。它规定在刑法适川上,凡服制愈近,以尊犯卑,处罚愈轻;以卑犯尊,处罚愈重。凡服制愈远,以尊犯卑,处罚变重:以卑犯尊,处罚变轻。

3、秦朝法律规定,私拿养子财物以偷盗罪论处,私拿亲子财物无罪;西晋时规定,私拿养子财物同样无罪。这一变化表明,西晋时

( )

A.养子亲子权利相同

B.血缘亲情逐渐淡化

C.宗族利益受到保护

D.儒家伦理得到强化

4、汉代有一典型案例:父亲和别人因口角发生斗殴,对方用刀刺父亲,儿子持棍相救,结果误伤了父亲。依据汉律,子伤其父,应论死罪。但最终判决认为,“父子至亲”,儿子出于孝心持棍救助,应当无罪免刑。这一判决反映了汉代

( )

A.儒家伦理道德影响司法

B.司法审判标准极度混乱

C.儒学成为唯一司法依据

D.孝治天下儒家独尊观念

D

A

(海南高考·2)“礼之所去,刑之所取,失礼则入刑,相为表里者也”。东汉时的这一说法反映出当时( )

A.礼制观念淡化

B.儒法两家结合加深

C.崇尚法家思想

D.儒学独尊地位动摇

B

(三)隋唐:德治与法治结合完善

1、法治:法律体系完善

(1)唐初:律删繁就简。

(2)唐高宗永徽年间,在《贞观律》的基础上修订颁布《永徽律》,并逐条解释,撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》。

①继承了汉魏以来法律制定和阐释的经验,是中国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。

②历代王朝大多以此为蓝本创制自己的法律。

恶逆者,常赦不免,决不待时。

闻父母丧,匿不举哀,流;告祖父母、父母者绞,从者流;祝诅祖父母、父母者,流。

诸犯死罪,若父母、祖父母年七十以上,无成人子孙,旁无期亲者,具状上请,流者鞭笞,留养其亲终则从流。

——《唐律疏议》

2、德治:礼教完善

①提倡礼治:《大唐开元礼》是一部体系庞大、体例严谨、内容繁复的礼仪法典,也是秦汉以来封建礼仪制度的集大成。

②社会层面:推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化。

家法备,然后可以言养人。

—《新唐书·柳公绰传》

整齐门内,提斯子孙。

——颜之推《颜氏家训》

《颜氏家训》

3、唐朝社会治理的特点:

①礼法结合,提倡礼治;

②重视家训经验,强化基层教化

③重视孝道,孝道与法律结合

德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。

五刑之中,十恶尤切,亏损名教,毁裂冠冕,特标篇首,以为明诫。……“谋反”、“谋大逆”、“谋叛”、“恶逆”、“不道”、“大不敬”、“不孝”、“不睦”、“不义”、“内乱”。——《唐律疏议·名例篇》

唐律号称“一准乎礼”,明确宣称“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”。作为德礼的孝道成为立法和司法必须尊奉之圭臬,在法律中得到淋漓尽致的体现。在“十恶”罪中,关乎孝道的有罪逆、不孝、不睦;在刑罚制度中,大力贯彻矜

恤老幼原则;在民事家庭制度中,极力强化父权,并以无子、不顺公婆作为丈夫休妻的法定理由;在国家政策上,大力褒奖、宣扬孝子贤孙事迹。

——龙大轩《孝道:中国传统法律的价值核心》

(北京高考·16)《唐律疏议》记载:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。”这表明

A.德礼是刑罚的本体

B.刑罚是德礼的体现

C.德礼相较于刑罚无足轻重

D.德礼和刑罚对政教皆不可缺

D

三、宋元至明清时期的法律与教化

1、宋元至明清时期的法律

(1)宋朝:基本沿用唐朝法律体系,法律多以唐律为蓝本。

(2)元朝:对唐宋法律整体上弃而不用,但司法实践中广泛援引唐律。

(3)明朝:

①以唐律为蓝本制定《大明律》;

②司法实践中重视"例",重修《问刑条例》,采取"律为正文,例为附注"的形式,开创了律例合编的体例。

(4)清朝:法典沿袭《大明律》;重视例,制定《大清律例》。

总结:宋代及其后的法制建设多以唐律为蓝本,援引或修订,明代采取"律为正文,例为附注"的形式,开创了律例合编的体例。

2、宋元至明清时期的教化

(1)理学:

①南宋后期,程朱理学逐步建立统治地位,控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。

②朱熹的《家礼》和《小学》成为家庭和幼童的行为规范。

凡诸卑幼,事无大小,毋得专行。必咨禀于家长。......

凡子受父母之命,必籍记而佩之,时省而速行之。事毕,则返命焉。或所命有不可行者,则和色柔声,具是非利害而白之,待父母之许,而后改之。

.......

凡为人子者,出必告,反必面。

——朱熹《家礼》

读书志在圣贤,非徒科第;为官心存君国,岂计身家。

——朱柏庐《朱子家训》

(2)乡约

①宋朝以后,儒学士人投身基层教化,以道德教化为主,以乡约教化乡里。北宋《吕氏乡约》是儒学士人教化乡里的范本。

②明朝后期,乡约宣讲明太祖的“六谕”,主劝谕,但也有禁约成分,乡约逐渐带有强制力;儒学士人引用《大明律》解释六谕,不遵乡约要受处罚,甚至治罪。

③清朝乡约基本延续明朝的模式,宣讲康熙帝"圣谕十六条"和雍正帝《圣谕广训》,常引用《大清律例》。

(明清增加了宣讲“圣谕”的内容,经政府利用和推广而具有约束力,并与法律合流)

(3)作用:有利于维护社会秩序,加强基层社会治理,有利于发展生产;促进儒家文化和传统道德的传播。

从家训到家法,从族规到乡约

书中所讲的内容大致分为几个部分。第一,如何教育子女;第二,如何处理兄弟、妯娌、继父、继母与子女之间的关系;第三,如何维持门风、治理家庭;第四,告诫子孙要务实、知足、努力读书、注意养生等;第五,告诫子孙要敬佛、不杀生、积阴德。——整理自汉代《颜氏家训》

不遵家法、不从尊长命,妄作是非,逐诸赌博斗争伤损,各笞十五,剥落合给衣装,归役一年。改则复之。——唐代《义门家法三十三条》

①家训是以谆谆告诫的方式教而不罚,家训重在精神教育;

②家法族规以条约规范的形式要求家族成员认真履行,以惩戒的办法保证族规的实行。

家法族规与传统家训的根本区别是什么?

5、《大明律》对“谋反”“大逆”“造妖书妖言”“犟盗”“官吏受赃”以及“犟奸”等论罪均较重。如“谋反大逆”罪,唐律规定本人处斩,父子年十六以上者绞;明律则规定本人“凌迟处死”,祖父、父子、孙、兄弟及同居之人,不分异姓及伯叔父兄弟之子,不限籍之同异,年十六上皆斩,这反映了明朝

(

)

A.加重制裁危及统治的犯罪

B.遭遇更加严重的统治危机

C.刑法规定比前朝更加严厉

D.经济发展催生更多的问题

(海南高考·6)朱元璋认为,“礼乐者,治平之膏粱;刑政者,救弊之药石”,“刑政二者,不过辅礼乐为治耳”。这表明他( )

A.强调严刑峻法的统治方式

B.重视礼乐制度的教化作用

C.宣扬休养生息的政治主张

D.兼采儒法二家为统治思想

A

D

教化:德治

法律:法律是统治阶级意志的体现,是国家的统治的工具。着眼于防范和惩处。

法治:先秦时期法家的政治思想,主张以法治国。现代意义上的法治,强调“依法治国”“依法办事”的治国方式、制度及其运行机制和“法律至上”“制约权力”“保障权利”的价值、原则。

教化:教育感化,着眼于教育和引导。

德治:是中国古代的治国理论,是儒家学说倡导的一种道德规范,被封建统治者长期奉为正统思想。要求统治者以身作则,注意修身和勤政,充分发挥道德感化作用;重视对民众的道德教化,“为政以德,德主刑辅”。

社会治理的工具

法律:法治

一、先秦时期的德治与法治

1、德治思想的渊源

(1)夏商:统治者可以随意残害奴隶。

(2)西周:以宗法制为核心的礼制,"敬天保民"的思想,有一定的进步性。

(一)夏商周:德治与法治的渊源

宗法制是西周的根本制度,一方面是国家结构中的上下级隶属关系,另一方面是宗法制度下的尊卑长幼关系。从国家观念和家族观念两方面,把统治者紧密联系在一起,天下一家,休戚相关,生死与共。

皇天无亲,惟德是辅;民心无常,惟惠之怀。——《尚书·蔡仲之命》

2、法治思想的渊源

(1)夏商周:夏《禹刑》,商《汤刑》,周《九刑》。

(2)春秋时期:郑国子产“铸刑书”,制定了中国历史上最早的成文法。

3、特点:夏商重刑轻德,西周明德慎刑。

叔向使诒子产书,曰:“昔先王议事以制,不为刑辟,惧民之有争心也……民知有辟,则不忌于上,并有争心,以征于书,而徼幸以成之,弗可为矣……民知争端矣,将弃礼而征于书。锥刀之末,将尽争之。”

——《左传·昭公六年》

(二)春秋战国时期:德治与法治之争

1、背景:春秋战国时期,王室衰微,大国争霸,礼崩乐坏;诸侯国君寻求治国新思想。

2、早期的德治与法治之争:子产“铸刑书”而引起

3、儒家的德治思想

(1)教化思想:主张德治,通过道德礼义教化民众。

(2)理论来源:

人性善

(2)代表:

①孔子:为政以德;节用而爱人,使民以时,不要过度消耗民力

②孟子:施仁政于民,省刑罚,薄税敛;民为贵,社稷次之,君为轻。

(3)影响:

①积极:儒家重视民生与民意,民本思想发展。

②消极:不适用于兼并战争激烈的战国时期。

道德仁义,非礼不成。教训正俗,非礼不备。分争辨讼,非礼不决。君臣上下,父子兄弟,非礼不定。宦学事师,非礼不亲。班朝治军,莅官行法,非礼威严不行。祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬搏节退让以明礼。

——《礼记·曲礼》

4、法家的法治思想

(1)教化思想:主张法治(“以法为教”、“以吏为师”)

(2)理论来源:人性恶

(3)代表:

①商鞅:变法保护新兴地主阶级利益(颁行法令,奖励耕战)

②韩非:君主要以法、术、势驾驭臣下;赏罚分明;

(4)影响:

①积极:法家思想既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主集权的愿望。

②消极:严刑峻法,易造成暴政。

故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法。……故以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决缪,绌羡齐非,一民之轨,莫如法。属官威民,退淫殆,止诈伪,莫如刑。

1、商汤伐夏时说:“有夏多罪,天命極(jí)之”;周武王伐纣时也曾说:“商罪贯盈,天命诛之”,

并产生了“民之所欲,天必从之”“天视自我民视,天听自我民听”的思想。这反映出先秦时期

(

)

A.神权统治的思想根深蒂固

B.统治阶层等级意识淡薄

C.敬天保民的民本观念萌发

D.儒学深受天人感应影响

2、春秋战国时期,子产在郑国铸刑书,临终前对他的继任者说:“唯有德者能以宽服民,其次莫如猛。夫火烈,民望而畏之,故鲜死焉;水懦弱,民狎而玩之,则多死焉。故宽难。”

由此可得出的结论是

(

)

A.子产主张德政,宣扬儒家思想

B.子产的治国理念违背时代潮流

C.子产主张严刑峻法

D.子产最早提出了民本思想

C

C

(海南高考·1)有先秦思想家认为,“君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力”。据此可知这位思想家强调( )

A.君主无为而治

B.强化血缘等级

C.推行礼乐仁政

D.实行严刑峻法

D

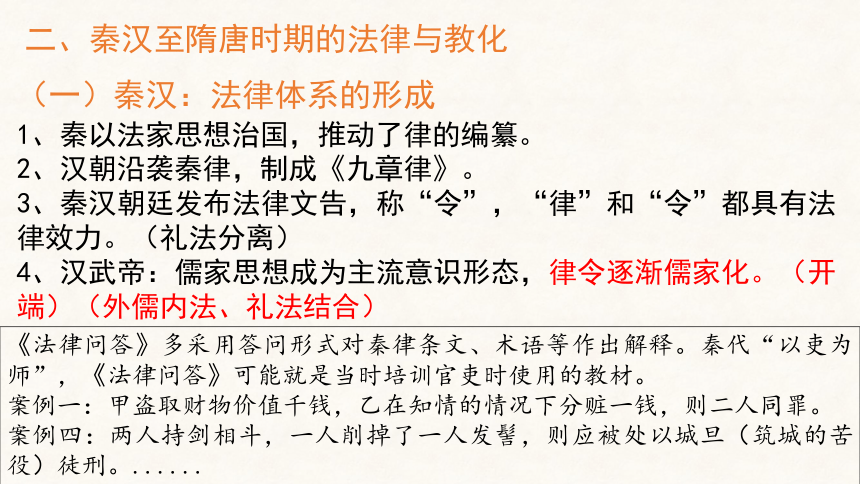

二、秦汉至隋唐时期的法律与教化

(一)秦汉:法律体系的形成

1、秦以法家思想治国,推动了律的编纂。

2、汉朝沿袭秦律,制成《九章律》。

3、秦汉朝廷发布法律文告,称“令”,“律”和“令”都具有法律效力。(礼法分离)

4、汉武帝:儒家思想成为主流意识形态,律令逐渐儒家化。(开端)(外儒内法、礼法结合)

《法律问答》多采用答问形式对秦律条文、术语等作出解释。秦代“以吏为师”,《法律问答》可能就是当时培训官吏时使用的教材。

案例一:甲盗取财物价值千钱,乙在知情的情况下分赃一钱,则二人同罪。

案例四:两人持剑相斗,一人削掉了一人发髻,则应被处以城旦(筑城的苦役)徒刑。......

(二)魏晋:律令进一步儒家化

1、原因:

①汉武帝以后儒家思想成为主流,儒家知识分子以经注律。

②魏明帝设律博士,专用儒家思想解释律令,进一步推动律令儒家化。

2、表现:法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则之一,维护三纲五常。

《晋律》首立“准五服以制罪”的制度。“服制”本是中国古代以丧服为标志,规定亲属之间亲疏远近的一种制度。此时被纳入法典,成为确定亲属相犯时刑罚轻重施川的原则。它规定在刑法适川上,凡服制愈近,以尊犯卑,处罚愈轻;以卑犯尊,处罚愈重。凡服制愈远,以尊犯卑,处罚变重:以卑犯尊,处罚变轻。

3、秦朝法律规定,私拿养子财物以偷盗罪论处,私拿亲子财物无罪;西晋时规定,私拿养子财物同样无罪。这一变化表明,西晋时

( )

A.养子亲子权利相同

B.血缘亲情逐渐淡化

C.宗族利益受到保护

D.儒家伦理得到强化

4、汉代有一典型案例:父亲和别人因口角发生斗殴,对方用刀刺父亲,儿子持棍相救,结果误伤了父亲。依据汉律,子伤其父,应论死罪。但最终判决认为,“父子至亲”,儿子出于孝心持棍救助,应当无罪免刑。这一判决反映了汉代

( )

A.儒家伦理道德影响司法

B.司法审判标准极度混乱

C.儒学成为唯一司法依据

D.孝治天下儒家独尊观念

D

A

(海南高考·2)“礼之所去,刑之所取,失礼则入刑,相为表里者也”。东汉时的这一说法反映出当时( )

A.礼制观念淡化

B.儒法两家结合加深

C.崇尚法家思想

D.儒学独尊地位动摇

B

(三)隋唐:德治与法治结合完善

1、法治:法律体系完善

(1)唐初:律删繁就简。

(2)唐高宗永徽年间,在《贞观律》的基础上修订颁布《永徽律》,并逐条解释,撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》。

①继承了汉魏以来法律制定和阐释的经验,是中国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。

②历代王朝大多以此为蓝本创制自己的法律。

恶逆者,常赦不免,决不待时。

闻父母丧,匿不举哀,流;告祖父母、父母者绞,从者流;祝诅祖父母、父母者,流。

诸犯死罪,若父母、祖父母年七十以上,无成人子孙,旁无期亲者,具状上请,流者鞭笞,留养其亲终则从流。

——《唐律疏议》

2、德治:礼教完善

①提倡礼治:《大唐开元礼》是一部体系庞大、体例严谨、内容繁复的礼仪法典,也是秦汉以来封建礼仪制度的集大成。

②社会层面:推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化。

家法备,然后可以言养人。

—《新唐书·柳公绰传》

整齐门内,提斯子孙。

——颜之推《颜氏家训》

《颜氏家训》

3、唐朝社会治理的特点:

①礼法结合,提倡礼治;

②重视家训经验,强化基层教化

③重视孝道,孝道与法律结合

德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。

五刑之中,十恶尤切,亏损名教,毁裂冠冕,特标篇首,以为明诫。……“谋反”、“谋大逆”、“谋叛”、“恶逆”、“不道”、“大不敬”、“不孝”、“不睦”、“不义”、“内乱”。——《唐律疏议·名例篇》

唐律号称“一准乎礼”,明确宣称“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”。作为德礼的孝道成为立法和司法必须尊奉之圭臬,在法律中得到淋漓尽致的体现。在“十恶”罪中,关乎孝道的有罪逆、不孝、不睦;在刑罚制度中,大力贯彻矜

恤老幼原则;在民事家庭制度中,极力强化父权,并以无子、不顺公婆作为丈夫休妻的法定理由;在国家政策上,大力褒奖、宣扬孝子贤孙事迹。

——龙大轩《孝道:中国传统法律的价值核心》

(北京高考·16)《唐律疏议》记载:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。”这表明

A.德礼是刑罚的本体

B.刑罚是德礼的体现

C.德礼相较于刑罚无足轻重

D.德礼和刑罚对政教皆不可缺

D

三、宋元至明清时期的法律与教化

1、宋元至明清时期的法律

(1)宋朝:基本沿用唐朝法律体系,法律多以唐律为蓝本。

(2)元朝:对唐宋法律整体上弃而不用,但司法实践中广泛援引唐律。

(3)明朝:

①以唐律为蓝本制定《大明律》;

②司法实践中重视"例",重修《问刑条例》,采取"律为正文,例为附注"的形式,开创了律例合编的体例。

(4)清朝:法典沿袭《大明律》;重视例,制定《大清律例》。

总结:宋代及其后的法制建设多以唐律为蓝本,援引或修订,明代采取"律为正文,例为附注"的形式,开创了律例合编的体例。

2、宋元至明清时期的教化

(1)理学:

①南宋后期,程朱理学逐步建立统治地位,控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。

②朱熹的《家礼》和《小学》成为家庭和幼童的行为规范。

凡诸卑幼,事无大小,毋得专行。必咨禀于家长。......

凡子受父母之命,必籍记而佩之,时省而速行之。事毕,则返命焉。或所命有不可行者,则和色柔声,具是非利害而白之,待父母之许,而后改之。

.......

凡为人子者,出必告,反必面。

——朱熹《家礼》

读书志在圣贤,非徒科第;为官心存君国,岂计身家。

——朱柏庐《朱子家训》

(2)乡约

①宋朝以后,儒学士人投身基层教化,以道德教化为主,以乡约教化乡里。北宋《吕氏乡约》是儒学士人教化乡里的范本。

②明朝后期,乡约宣讲明太祖的“六谕”,主劝谕,但也有禁约成分,乡约逐渐带有强制力;儒学士人引用《大明律》解释六谕,不遵乡约要受处罚,甚至治罪。

③清朝乡约基本延续明朝的模式,宣讲康熙帝"圣谕十六条"和雍正帝《圣谕广训》,常引用《大清律例》。

(明清增加了宣讲“圣谕”的内容,经政府利用和推广而具有约束力,并与法律合流)

(3)作用:有利于维护社会秩序,加强基层社会治理,有利于发展生产;促进儒家文化和传统道德的传播。

从家训到家法,从族规到乡约

书中所讲的内容大致分为几个部分。第一,如何教育子女;第二,如何处理兄弟、妯娌、继父、继母与子女之间的关系;第三,如何维持门风、治理家庭;第四,告诫子孙要务实、知足、努力读书、注意养生等;第五,告诫子孙要敬佛、不杀生、积阴德。——整理自汉代《颜氏家训》

不遵家法、不从尊长命,妄作是非,逐诸赌博斗争伤损,各笞十五,剥落合给衣装,归役一年。改则复之。——唐代《义门家法三十三条》

①家训是以谆谆告诫的方式教而不罚,家训重在精神教育;

②家法族规以条约规范的形式要求家族成员认真履行,以惩戒的办法保证族规的实行。

家法族规与传统家训的根本区别是什么?

5、《大明律》对“谋反”“大逆”“造妖书妖言”“犟盗”“官吏受赃”以及“犟奸”等论罪均较重。如“谋反大逆”罪,唐律规定本人处斩,父子年十六以上者绞;明律则规定本人“凌迟处死”,祖父、父子、孙、兄弟及同居之人,不分异姓及伯叔父兄弟之子,不限籍之同异,年十六上皆斩,这反映了明朝

(

)

A.加重制裁危及统治的犯罪

B.遭遇更加严重的统治危机

C.刑法规定比前朝更加严厉

D.经济发展催生更多的问题

(海南高考·6)朱元璋认为,“礼乐者,治平之膏粱;刑政者,救弊之药石”,“刑政二者,不过辅礼乐为治耳”。这表明他( )

A.强调严刑峻法的统治方式

B.重视礼乐制度的教化作用

C.宣扬休养生息的政治主张

D.兼采儒法二家为统治思想

A

D

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理